mercredi, 16 mars 2022

Nord Stream 2: le noeud géopolitique qui nous lie à la Russie

Nord Stream: le noeud géopolitique qui nous lie à la Russie

Salvatore Recupero

Nord Stream n'est pas seulement un gazoduc, mais surtout le résultat d'un accord géopolitique qui lie la Russie à l'Europe de manière stable. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe ?

SOURCE : https://www.centrostudipolaris.eu/2022/03/10/nord-stream-il-nodo-geopolitico-che-ci-lega-alla-russia/

Nord Stream n'est pas seulement un pipeline, mais un véritable "cordon ombilical reliant Moscou et Berlin" (1). (1) Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure, mais du résultat d'un accord géopolitique qui lie la Russie à l'Europe de manière stable. Voyons pourquoi.

Comment fonctionne Nord Stream

Nord Stream (2) est un gazoduc de 1224 km de long composé de deux canalisations parallèles par lesquelles la Russie exporte une partie de son gaz vers l'Europe. L'infrastructure commence à Vyborg, en Russie, et se termine à Lubmin-Greifswald, en Allemagne, en reposant sur le fond de la mer Baltique.

La principale source de gaz alimentant Nord Stream est située sur la péninsule de Yamal, en Sibérie occidentale. Il s'agit d'un champ géant, couvrant une superficie d'environ 1000 km2 et contenant des réserves de gaz estimées à 4,9 trillions de m3. Nord Stream est capable de transporter 55 milliards de m3 par an vers l'Allemagne, soit 27,5 de m3 par gazoduc, répondant ainsi idéalement à la demande annuelle de gaz de plus de 26 millions de foyers. À titre de comparaison, en Italie, nous consommons 70 milliards de m3 par an.

Ces chiffres donnent déjà une idée de l'importance de ce pipeline, mais il y a plus. Nord Stream a été reconnu comme une infrastructure stratégique pour l'Union européenne dès 2000, sa construction a débuté en 2010 et les deux premiers pipelines sont entrés en service respectivement en 2011 et 2012.

Quant au cycle de vie, le pipeline devrait rester en service pendant au moins 50 ans. Inutile de dire que les Américains se sont toujours méfiés de ce projet. Le lien Moscou-Berlin est comme de la fumée dans les yeux pour Washington.

Malgré cela, Mme Merkel a tellement cru au projet qu'elle a doublé la mise. C'est ainsi que Nord Stream 2 est né.

Qu'est-ce que Nord Stream 2 ?

Nord Stream 2 a été construit à partir de 2018, en suivant pratiquement le même itinéraire que son jumeau Nord Stream 1, et a été achevé en septembre 2021, bien que son approbation soit toujours en attente.

Il se compose également de deux gazoducs et pourrait potentiellement transporter 55 milliards de m3 de gaz supplémentaires par an vers l'Europe. Si et quand il sera mis en service, la quantité totale de gaz circulant de la Russie vers l'Allemagne pourrait atteindre 110 bcm par an. Cependant, son fonctionnement est actuellement bloqué.

Questions géostratégiques

Le choix de faire passer le "tuyau" par la Baltique n'est pas un hasard. Cela permet à la Russie de contourner le transit des nations qui lui sont le plus hostile. Dans le même temps, il renforce l'Allemagne car lorsque (et si) Nord Stream 2 entrera en service, elle deviendra la principale plaque tournante du gaz en Europe. Du point d'arrivée de Nord Stream et de Nord Stream 2 partent en fait deux artères de distribution fondamentales : l'une se dirige vers le Benelux et les pays bordant la mer du Nord et l'autre va vers le sud, où elle se connecte à un autre grand centre gazier, en Autriche.

Comme nous le verrons plus tard, les avantages du Nord Stream et de son doublement concernent tous les Européens, et pas seulement Berlin.

L'Europe peut-elle se passer du gaz de la Russie ?

Commençons par une hypothèse. Avec une part d'environ 40 % des importations totales, Moscou est le plus grand fournisseur de gaz de l'UE, qui en est dépendante. Pire encore, elle n'est pas en mesure de le remplacer.

Pour l'instant, il est peu probable que la Russie réagisse aux sanctions en fermant les robinets de gaz. À tout le moins, c'est contre-productif. Le PIB russe dépend de la vente d'hydrocarbures, et l'Europe est le principal marché cible. La Chine n'est pas aussi proche que les gens le pensent. D'autre part, avec l'attaque contre Kiev, le Kremlin a montré qu'il ne prête pas trop d'attention aux répercussions économiques. Alors que faire ?

À long terme, on peut penser à des alternatives (que nous verrons plus tard), mais à court et moyen terme, il est difficile de trouver des solutions viables. Supposons le pire des scénarios : les Russes, fatigués des sanctions, bloquent tout. D'où vient le gaz ?

Si cela se produit, l'Europe peut compter sur ses propres stocks, mais cela ferait grimper le prix du gaz et entraînerait une hausse inévitable de l'inflation. Certains proposent le gaz liquéfié ou GNL comme alternative. Mais peut-il vraiment remplacer 40% de nos besoins ? Difficilement.

Les problèmes du GNL

Le gaz naturel liquéfié ou GNL pose deux problèmes aux Européens (3) : sa disponibilité et la capacité à le recevoir. Le GNL est amené à l'état liquide, puis transporté, généralement par voie maritime. Et voici le premier obstacle : il faut des re-gazéificateurs pour pouvoir le mettre dans les tuyaux. Aujourd'hui, notre capacité de re-gazéification n'est pas suffisante pour répondre à nos besoins et est concentrée dans quelques pays seulement : l'Espagne et, dans une moindre mesure, la France et l'Italie. L'Allemagne, première économie d'Europe, n'en a pas du tout. Sommes-nous sûrs qu'arrêter la locomotive allemande est bon pour tous les Européens ? Il serait stupide de le penser.

Cependant, certains pourraient penser que nous pouvons nous concentrer sur la distribution. Par exemple, nous re-gazéifions en Espagne et acheminons le gaz en Allemagne. Mais l'infrastructure fait défaut et ne peut être construite en quelques mois. Il y a un dernier problème : les fournisseurs.

Les principaux exportateurs mondiaux de GNL, de l'Amérique au Qatar, sont incapables d'augmenter la disponibilité du GNL sur le marché. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas produire plus, mais parce qu'ils ne pourraient pas le commercialiser : leur capacité d'exportation est pratiquement saturée, et l'étendre prendrait des années.

En bref, aucun producteur de GNL ne dispose de volumes suffisants pour remplacer complètement les volumes russes en Europe. C'est pourquoi Nord Stream et son doublement sont cruciaux pour l'Europe et pas seulement pour Berlin.

La solution est la diversification

Cependant, on ne peut pas continuer comme si le conflit actuel n'existait pas. C'est pourquoi la Commission européenne (4) a promu un plan d'action permettant d'éliminer la dépendance de l'Union européenne au gaz russe avant 2030. Entre autres, dans un contexte de forte augmentation des prix de l'énergie, l'exécutif communautaire entend assouplir les règles relatives aux aides d'État, permettre la régulation des prix de l'énergie au niveau national, et promouvoir le stockage du gaz sur le territoire européen.

Pour y parvenir, les approvisionnements en gaz doivent être diversifiés, non seulement par une augmentation des importations de gaz liquéfié, mais aussi par une production accrue de biométhane et d'hydrogène renouvelable. Il est également nécessaire de réduire plus rapidement l'utilisation des combustibles fossiles dans les ménages, l'industrie et le système énergétique en augmentant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables.

Selon la Commission européenne, ces choix pourraient réduire de deux tiers la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, afin d'éviter le risque de pénurie de gaz pendant l'hiver, Bruxelles a l'intention de présenter d'ici avril un texte législatif qui obligera les pays membres à disposer de réserves souterraines pleines à 90 % le 1er octobre de chaque année. L'exécutif européen veut promouvoir la solidarité entre les gouvernements nationaux dans ce cas.

Enfin, la Commission européenne a l'intention d'utiliser l'article 107 des traités pour permettre une utilisation plus large des aides d'État dans le but "d'aider les entreprises les plus touchées par la crise, en particulier celles qui doivent faire face à des coûts énergétiques élevés".

Tout cela sera-t-il suffisant pour nous rendre indépendants de la Russie ?

Salvatore Recupero.

Notes:

1. La Gérusse. L'horizon brisé de la géopolitique européenne. Salvatore Santangelo Castelvecchi 2016

2. À propos de nous Site officiel de Nord Stream, https://www.nord-stream.com/about-us/

3. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe ? Par Marco Dell'Aguzzo Start Mag 06 mars 2022, https://www.startmag.it/energia/europa-gas-russia-alternative/

4. Gaz, l'UE prévoit de réduire les importations russes de deux tiers d'ici un an. Par Beda Romano Il Sole 24 Ore 08 mars 2022, https://www.ilsole24ore.com/art/gas-ecco-piano-ue-tagliare-due-terzi-l-import-russia-entro-anno-AEMAwkIB

17:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, géopolitique, hydrocarbures, gaz naturel, nord stream, nord stream 2, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le retour de la guerre en Europe et l'art de gouverner

Le retour de la guerre en Europe et l'art de gouverner

par Irnerio Seminatore

Source: https://www.ieri.be/fr/publications/wp/2022/mars/le-retour-de-la-guerre-en-europe-et-lart-de-gouverner

« Pour revenir à la paix, il faut établir un équilibre entre puissance et légitimité qui constitue l'essence même de l'art de gouverner ».

Irnerio Seminatore, Président fondateur de l’Institut Européen des Relations Internationales de Bruxelles (IERI), nous explique les ambitions russes et l’évocation de l’arme nucléaire. Docteur en droit et en sociologie, il est l’auteur de « La multipolarité au XXIe siècle » (VA Éditions) qui précise la multipolarité de notre monde et les risques d’affrontement entre les pôles (Camille Chevolot, Collaboratrice VA Editions).

Le retour de la guerre en Europe et l'art de gouverner (sensemaking.fr)

LE RETOUR DE LA GUERRE EN EUROPE ET L'ART DE GOUVERNER

Irnerio Seminatore

Dans un pamphlet-fiction au titre anticipateur 2017. Guerre avec la Russie. Un cri d'alarme de la haute hiérarchie militaire, le Général Richard Shirref, ancien Commandant Suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR) à l'Otan (2011-214), a soutenu la thèse que la Russie est devenue l'adversaire stratégique de l'Occident et qu'elle prépare un affrontement frontal avec l'Otan et un plan d'invasion des pays baltes. Le but de cette invasion serait de rétablir une zone d'influence entre la "défense collective" de l'Alliance et les frontières de la fédération russe. Les raisons de tensions ne manquent pas avec ces Etats-charnières entre l'Est et l'Ouest (jusqu'à 40% de la population russophone a un statut discriminatoire de "non citoyens"). C’était en 2017.

Depuis 2014, une rupture est intervenue entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu’entre la Russie et l'Union européenne, à propos de la révolution de couleur de Maïdan, tenue par Moscou comme un coup d'Etat et le retour de la Crimée à la Russie, considérée par les Occidentaux comme une annexion. Cette rupture est également à l'origine de la naissance des deux républiques auto-proclamées du Donbass (Donetzk et Lougansk), aujourd'hui, reconnues unilatéralement par la Russie comme républiques indépendantes.

On peut affirmer que le retour de la guerre en Europe a pour origine la rupture de l'unité territoriale de l’Ukraine, rendant impossible l'exercice de la pleine souveraineté de Kiev, le revirement pro-occidental du gouvernement du pays, dont la demande d'adhésion à l'Otan menace les intérêts de sécurité de Moscou et le non respects des accords de Minsk, dont les garants sont, avec la Russie, Paris et Berlin, le fameux format Normandie.

Le livre-fiction du Général britannique R. Shirref est-il une pure vision de l'esprit? La "surprise stratégique" d'une invasion armée venant de l'Est n'a-t-elle pas été prévue par anticipation par l’Ouest ? Les signaux contradictoires venant de Washington et de Bruxelles sur la non-intervention occidentale directe en Ukraine, n'ont pas arrêté une planification longue, méticuleuse et calculée, au cours des négociations diplomatiques, nécessairement ambiguës, de Biden, Scholz et Macron avec Poutine, à soumettre à Xi-Jing-Ping, lors des jeux olympiques. Le but de l'ambiguïté et du double jeu entre Poutine et le Président Macron ou le Chancelier Scholz ont été conformes aux règles classiques du réalisme politique, oubliées par les Européens. Il s'agissait de décrédibiliser la détermination des États-Unis d'intervenir en Ukraine ou de défendre, de manière plus large l'Europe, en minant au même temps l'unité de façade de l'Otan. Ainsi, suite au refus des garanties de sécurité occidentales à Moscou, l'invasion militaire de l'Ukraine a été tranchée.

Le but de guerre

Le but de guerre ou, selon la terminologie russe "d'opération spéciale de maintien de la paix", s'est précisée en plusieurs objectifs :

- le premier et principal est de décapiter politiquement l'Ukraine, lui ôtant son statut d'Etat souverain

- parallèlement de provoquer le découplage de la sécurité européenne et atlantique

- de s'assurer de l'effondrement de l'Otan, impuissante à garantir la sécurité collective

- enfin de détruire les infrastructures militaires offensives, préjudiciables pour la sécurité et la défense russes.

L'arme nucléaire et l'escalade

En termes de possible recours tactique à l'arme nucléaire, dont l'emploi en premier fait partie intégrante de la pensée stratégique russe, son évocation par Poutine, rappelle un scénario du pire et préfigure l'hypothèse d'une escalade, allant du conventionnel au nucléaire et du tactique au stratégique. Dans une hypothèse concrète, les gains territoriaux obtenus au plan conventionnel, seraient protégée par le chantage et l'escalade nucléaires, ceux d'un tir anti-cité, auquel ne pourraient répondre ni les européens ni les américains.

Par ailleurs l'isolationnisme bi-partisan des Etats-Unis, à propos du déni d'envoi de soldats américains en défense de l'Ukraine, valide la conviction d'une "surprise stratégique" planifiée depuis longtemps et provoque le réveil tardif des Européens pour une indépendance politique et une autonomie stratégique propres.

En termes de diplomatie et de consensus prévisible, la non intervention directe occidentale en Ukraine a été le fondement, pour Moscou, d'une longue négociation entre Américains et Russes, puis Russes et Européens, afin d'établir assurances et réassurances réciproques et d'aboutir parallèlement à une conception de l'invasion de l'Ukraine sous la forme initiale d'un Blitzkrieg.

L'enjeu du conflit imminent était existentiel pour les deux parties, la Russie ne pouvant pas reculer devant sa sécurité et les Européens devant leurs conceptions de la démocratie. Le prix à payer pour le défi sécuritaire des Occidentaux, s'appelle finlandisation de l'Ukraine, autrement dit arrêt de l'élargissement de l'Otan. En effet "si l'Ukraine rejoignait l'Otan, cela signifierait avoir des missiles à 180 Km de Moscou" (Général Inzerilli, ancien chef des services secrets italiens/photo, ci-dessous). A ce propos l'Agence de presse Reuters a titré le 7 mars dernier, “La Russie s’arrêtera à l'instant, si l'Ukraine respecte ses conditions : « que l’Ukraine cesse toute action militaire, modifie sa constitution pour consacrer la neutralité, reconnaisse la Crimée comme territoire russe et reconnaisse les républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk comme États indépendants. »

"Pour le reste, l'Ukraine est un Etat indépendant et il vivra comme il veut, mais dans des conditions de neutralité (comme la Suisse, l'Autriche, la Suède..)".

D'autre part la politique des sanctions, décidée par les États-Unis et par l'Union Européenne, comporte une pénalité évidente, non seulement pour l'économie et le peuple russes, mais pour l'économie et les peuples occidentaux. Politiquement elle pousserait le président russe à chercher une alternative en Asie, accroissant sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Ainsi, une guerre suscitée par l'unilatéralisme atlantiste des États-Unis aboutirait à un multipolarisme asymétrique Chine-Russie.

Un message spécial russe sur la "Sécurité égale et indivisible"

Dans le but de justifier ses arguments et, au courant d'une guerre de l'information qui bat son plein, la diplomatie russe a adressé un message spécial aux pays occidentaux sur le thème de la "sécurité indivisible", car ce qui est visé par ce principe est la modification sournoise des rapports de force et de la balance mondiale du pouvoir, susceptibles de devenir menaçants pour la Russie, de l'extérieur et de l'intérieur.

Sur le plan régional et dans un contexte mouvant et aléatoire l'aide en armements accordés par l'Union Européenne à l'Ukraine apparaît, à une analyse critique, comme une solidarité équivoque, car elle sert à jeter de l'huile sur le feu et à alimenter une résistance prolongée qui ne résout pas le problème de la sécurité égale sur l'ensemble du continent, mais reporte les causalités du conflit dans une perspective sans autre issue que le cumul et l’aggravation de la crise. La situation définissant la conception de la "sécurité égale", aux yeux de Moscou, a été le rappel de Lavrov, dans sa conférence de presse du 5 mars, selon laquelle "l'augmentation de la sécurité d'un pays, ne peut se faire au détriment d'un autre". Puis, à l'adresse des Occidentaux, par une personnalisation désenchantée du rappel : "Ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas !".

Plus dur et moins diplomatique Poutine, qui, au cours d'une conversation téléphonique avec Macron, du dimanche 6 mars, dispensa froidement: "Par la voie des négociations ou par celle de la guerre", les objectifs russes seront atteints.

La nature explicite de cette revendication est celle d'une politique de puissance, assurée d'elle-même. Le caractère implicite, un rappel des hiérarchies, des limites de la souveraineté et d'une complémentarité inclusive du "verbe" diplomatique et de l'action militaire (R. Aron). Ou encore, de la caractéristique capitale de tout système international, la mixité de coopération et de conflit.

Il faut en déduire le caractère limité de la souveraineté nationale de Kiev, asservie, pour pouvoir s'exercer, à la souveraineté dominante de Washington et au même temps niée, pour vouloir exister, par la souveraineté prépondérante de Moscou.

Personne, sur la scène internationale et surtout pas l'Union Européenne définit un projet d'ordre européen et mondial pour demain et donc les principes de la stabilité et de la sécurité du Heartland et de ses jonctions occidentales, car personne ne semble en mesure de définir les intentions et buts réels de la Russie poutinienne, qui se sent entourée de pays hostiles, arborant les drapeaux de l'Otan.

De manière générale, pour revenir à la paix, il faut établir un équilibre entre les deux composantes de l'ordre international, puissance et légitimité qui constitue l'essence même de l'art de gouverner. Les calculs de pouvoir, sans dimension morale, transformeraient tout désaccord en épreuve de force" (H. Kissinger). La recherche de cet équilibre par une médiation (Israël, Turquie et Chine), ressemble parfaitement à la situation actuelle, car les Occidentaux remettent en cause la légitimité du pouvoir autocratique de Poutine et ce dernier rejette toute intrusion ou atteinte, portée à la Russie par une forme d'unilatéralisme offensif (Irak, Lybie, Syrie, Soudan... allocution du 8 mars 2022).

Or, arrêter un conflit ou reconstruire un système international, après une épreuve de force majeure, est le défi ultime de l'art de gouverner.

Ainsi, évaluer la signification des tendances en cours, signifie, pour l'Europe réévaluer la notion d'équilibre des forces et réduire significativement la rhétorique des valeurs, que les Occidentaux ont cherché à promouvoir, avec ambiguïté, depuis la fin du colonialisme. Défaillants sur le premier point (logique de puissance), les Européens semblent l'être aussi sur le deuxième, car la rhétorique des valeurs se situe aux deux niveaux de l'ordre international, celui de la défense des principes universels, valables pour tous, et celui de la pluralité des histoires et des cultures régionales, ainsi que des diverses formes des régimes politiques. Une attitude différente ou opposée, marquerait une volonté d'assimilation forcée ou un dictat de légitimité, porteurs de conflits.

17:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, ukraine, russie, affaires européennes, actualité, politique internationale, vladimir poutine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maurice Maeterlinck « l’arpenteur de l’invisible »

Maurice Maeterlinck « l’arpenteur de l’invisible »

par Daniel COLOGNE

Au milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie flamande est majoritairement francophone et conservatrice. Elle envoie ses enfants dans les meilleures écoles catholiques et les destine à la carrière juridique. C’est dans ce type de milieu que naît à Gand, le 29 août 1862, Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck.

Maeterlinck fréquente le collège gantois Sainte-Barbe. Il y côtoie Charles Van Lerberghe, « le poète au crayon d’or », auquel Raymond Trousson, mon professeur préféré de l’Université de Bruxelles, a consacré un volumineux ouvrage, et Grégoire Le Roy, dont j’ai cité quelques vers dans mon article sur Jacques Brel (in Culture Normande, n° 59). Cette génération d’écrivains belges de langue française, qui est aussi la génération de Maurice Barrès (également né en 1862), est l’une des plus brillantes de la francophonie périphérique. On y note la présence d’Eugène Demolder (1862 – 1919), ancien juge de paix dont l’œuvre est à redécouvrir, avec sa Flandre rêvée où sont transposés des évènements bibliques. Maeterlinck entreprend des études de droit, mais exerce très peu le métier d’avocat en raison d’une notoriété littéraire rapide qui lui permet de vivre de sa plume avant d’avoir atteint la trentaine.

La revue La Jeune Belgique publie dès 1885 ses premiers poèmes rassemblés en 1889 dans le recueil Serres chaudes. La même année, La Princesse Maleine génère un éloge dithyrambique d’Octave Mirbeau et une flatteuse comparaison avec Shakespeare. C’est le point de départ d’un succès qui se maintient tout au long d’un parcours de dramaturge et d’essayiste couronné en 1911 par l’attribution du prix Nobel de littérature.

La revue La Jeune Belgique publie dès 1885 ses premiers poèmes rassemblés en 1889 dans le recueil Serres chaudes. La même année, La Princesse Maleine génère un éloge dithyrambique d’Octave Mirbeau et une flatteuse comparaison avec Shakespeare. C’est le point de départ d’un succès qui se maintient tout au long d’un parcours de dramaturge et d’essayiste couronné en 1911 par l’attribution du prix Nobel de littérature.

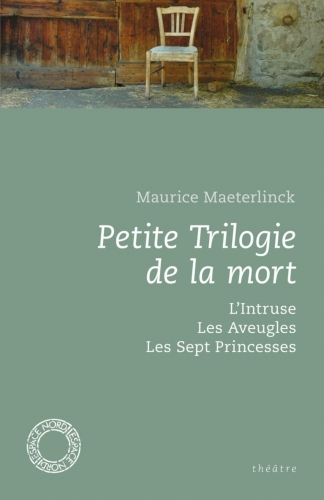

Maeterlinck demeure à ce jour le seul Belge à avoir obtenu cette distinction, à laquelle s’ajoutent le Grand Cordon de l’Ordre de Léopold (1920) et l’ennoblissement par Albert Ier (1932). Le comte Maeterlinck s’éteint à Nice le 6 mai 1949, à son domicile de la villa Orlamonde. Il laisse une œuvre riche d’une quarantaine de titres, dont quinze font l’objet d’une adaptation musicale. Pelléas et Mélisande (1892) inspire entre 1897 et 1903 cinq grands compositeurs : William Wallace, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Arnold Schoenberg et Jean Sibelius.

Son œuvre de traducteur dévoile la filiation philosophico-littéraire dans laquelle se situe Maeterlinck. Sa traduction de Macbeth semble justifier le rapprochement louangeur de Mirbeau dans son article du Figaro évoqué plus haut. Celle de Ruysbroeck l’Admirable confirme à quel point la spiritualité de Maeterlinck est au diapason du mysticisme médiéval flamand. Mais c’est la transposition de deux œuvres de Novalis qui éclaire le mieux sa vision du monde aux antipodes du cartésianisme. Aux « idées claires et distinctes » du rationalisme français, Maeterlinck oppose en les privilégiant « les puissances supérieures, les influences inintelligibles, les principes infinis » dont il est persuadé « que l’univers est plein » et qui « agissent sur notre destinée ». Ainsi Paul Gorceix a-t-il pu qualifier Maeterlinck d’« arpenteur de l’invisible » dans une étude récente parue chez l’éditeur bruxellois Le Cri (2005). Le même analyste n’a cessé de rechercher, dans les articles de Textyles et de la Revue de littérature comparée, « l’image de la germanité » chez Maeterlinck, « Belge flamand de langue française ».

Faire de Maeterlinck un héritier du romantisme allemand ne contredit qu’en apparence sa passion pour un sport violent (la boxe), une discipline de combat (l’escrime), la randonnée à vélo, les engins motorisés inaugurant le culte moderne de la vitesse. Maeterlinck est un personnage à multiples facettes dont la plus étonnante est sa minutieuse observation de la Nature à travers le monde des abeilles, des termites et des fourmis, sans oublier son remarquable essai sur L’Intelligence des fleurs (1907). Encore réédité en 2009, La Vie des abeilles ouvre en 1901 le cycle de la « grande féerie » du vivant non humain qui s’étale sur trois décennies. Ces « œuvres d’histoires naturelles » éveillent l’admiration de Jean Rostand. « L’esprit de la ruche » est la puissance mystérieuse qui en ordonne les activités aussi nombreuses que diverses et dont la reine est l’« organe représentatif », comme l’écrit un de ses biographes.

Un spécialiste de Maeterlinck (ce que je ne suis nullement) évoquerait Bulles Blues (1948), récit autobiographique conçu pendant la seconde Guerre mondiale et la période d’exil aux États-Unis, les notes de voyage ramenées d’Égypte et publiées en 1928 (première parution en anglais dès 1925), la préface aux discours politiques de Salazar (1935). Je ne puis que citer un ouvrage comme Douze Chansons (1896), préfacé pour l’édition de 1923 par Antonin Artaud, pour qui Maeterlinck « est apparu dans la littérature au moment qu’il devait venir » pour y introduire « la richesse multiple de la subconscience ». À ce jugement imprégné de psychanalyse, je préfère celui de Rainer Maria Rilke, qui nous ramène salutairement au théâtre, tant il est vrai que Maeterlinck se définit avant tout comme une « poète dramatique ». Selon Rilke, « la scène, chez Maeterlinck, ne tient jamais dans le champ d’une lorgnette ». Elle présente une largesse et « une étrange fraternité » qui émerge de « la mêlée des personnages et de leurs anxieuses rencontres ».

La liaison de près d’un quart de siècle de Maurice Maeterlinck et de Georgette Leblanc, cantatrice et femme de spectacle, s’inscrit dans une sorte de fatalité pareille à celle qui gouverne le destin des protagonistes de ses pièces. Née à Rouen en 1869, Georgette est la sœur cadette de Maurice Leblanc, créateur d’Arsène Lupin. Maurice et Georgette se rencontrent à Bruxelles, au cours d’une soirée organisée par le grand avocat Edmond Picard (1836 – 1924). Georgette interprète alors Carmen de Bizet au théâtre de la Monnaie et Picard, proche de la soixantaine (nous sommes en 1895), connaît une grande notoriété de protecteur des arts et des lettres, de défenseur d’écrivains qui offensent la bourgeoisie bien-pensante et de fondateur de revues (par exemple, L’Art moderne, plutôt orientée vers l’engagement social en littérature, concurrente de La Jeune Belgique citée plus haut et d’obédience plus parnassienne).

Maurice et Georgette voyagent beaucoup, de l’île de Walcheren à la Vendée en passant par les Vosges. Le couple ne se stabilise que de manière très relative, car il s’accoutume à changer d’habitat selon les variations saisonnières. On le trouve ainsi à Paris, au 67 de la rue Raynouard, dans une des anciennes maisons d’Honoré de Balzac, mais aussi sur la Côte d’Azur niçoise, où Maeterlinck fait bâtir la somptueuse demeure du boulevard Carnot. Il y finira ses jours, l’année même du treizième centenaire de l’abbaye Saint-Wandrille. À ce haut-lieu de la spiritualité, ainsi qu’avec l’ancien presbytère de Gruchet-Saint-Siméon, découvert par Georgette Leblanc lors d’un voyage à bicyclette, nous pénétrons en Normandie, capitale de la géographie littéraire du couple, région « souple comme un parc anglais, mais un parc naturel et sans limites ». « La Normandie, ajoute Maeterlinck, est un des rares points du globe où la campagne se montre complètement saine, d’un vert sans défaillance. »

À Saint-Wandrille, entre 1907 et 1918, Georgette Leblanc et Maurice Maeterlinck tentent une expérience de théâtre total unissant les pièces Pelléas et Mélisande, à l’origine du triomphe jamais démenti de l’écrivain gantois, et Macbeth, décidément source récurrente de son inspiration. Cette expérience scénique illustre l’opiniâtreté avec laquelle la sœur de Maurice Leblanc assume sa vocation d’artiste de représentation. Elle joue Sapho de Gounod, fait une conférence à l’université populaire du XVe arrondissement de Paris, lors d’une soirée inaugurale rehaussée par un discours liminaire d’Anatole France. Le 17 juin 1899, chez Ollendorff (l’éditeur de son frère), elle chante des adaptations des poésies de Baudelaire. Le 15 décembre 1897, au théâtre de la Bodinière, rue Saint-Lazare, son récital illustre une conférence de Georges Vanor sur Schubert et Schumann. Stéphane Mallarmé et Jules Renard sont dans la salle. Ils lui réservent un accueil enthousiaste, au contraire de Jean Lorrain, pas convaincu par la capacité vocale de Georgette et toujours aussi expert en bons mots, qui écrit dans sa chronique du lendemain que Georgette Leblanc a « l’aphonie des grandeurs ».

Georgette Leblanc a la secrète ambition d’écrire et de nombreux extraits de sa correspondance avec Maeterlinck, dans les périodes où les deux amants sont séparés par leurs activités théâtrales et musicales respectives, sont intégralement repris dans La Sagesse et la Destinée (1898), essai pour lequel le créateur d’Arsène Lupin va jusqu’à suggérer une signature commune. « Je t’ai un peu volée », avoue Maurice Maeterlinck à sa muse normande.

Une chose est sûre : des essais comme Le Trésor des Humbles (1896) et La Sagesse et la Destinée se ressentent de l’influence de Georgette sous la forme d’un optimisme plus affirmé, d’une moindre soumission aux forces obscures du fatum. «N’acceptons jamais passivement notre destin; luttons sans cesse pour en faire ce que nous voulons qu’il soit; et si nous essuyons des défaites, travaillons activement à ce qu’elles nous rendent plus forts et surtout meilleurs. » Maeterlinck fait ici écho au volontarisme nietzschéen (« ce qui ne nous tue nous rend plus forts »), tandis que dans le premier des deux textes qui suivent de très près la rencontre avec Georgette, il se lance dans une apologie du silence face à l’hypertrophie de la parole et à la rhétorique de « Sire le Mot ». Il écrit donc dans Le Trésor des Humbles : « Les Âmes se pèsent dans le silence comme l’or et l’argent se pèsent dans l’eau pure, et les paroles que nous prononçons n’ont de sens que dans le silence où elles baignent. »

Une chose est sûre : des essais comme Le Trésor des Humbles (1896) et La Sagesse et la Destinée se ressentent de l’influence de Georgette sous la forme d’un optimisme plus affirmé, d’une moindre soumission aux forces obscures du fatum. «N’acceptons jamais passivement notre destin; luttons sans cesse pour en faire ce que nous voulons qu’il soit; et si nous essuyons des défaites, travaillons activement à ce qu’elles nous rendent plus forts et surtout meilleurs. » Maeterlinck fait ici écho au volontarisme nietzschéen (« ce qui ne nous tue nous rend plus forts »), tandis que dans le premier des deux textes qui suivent de très près la rencontre avec Georgette, il se lance dans une apologie du silence face à l’hypertrophie de la parole et à la rhétorique de « Sire le Mot ». Il écrit donc dans Le Trésor des Humbles : « Les Âmes se pèsent dans le silence comme l’or et l’argent se pèsent dans l’eau pure, et les paroles que nous prononçons n’ont de sens que dans le silence où elles baignent. »

On ne peut contourner le très récent ouvrage de Michel Arouimi (1) où sont opérés plusieurs rapprochements inattendus entre Maeterlinck et des écrivains comme Kafka, Rimbaud et Melville. L’auteur explore les essais de Maeterlinck qui sont « les plus imprégnés de mystique » et qui « ont été les victimes de l’holocauste pratiqué par notre culture, si hostile aux voix qui se réclament de l’Esprit au lieu de s’attacher au réel brut, devenu roi de ce monde ». Plusieurs chapitres de l’essai sur La Mort (1913) « recensent les hypothèses sur différents types de communication avec les morts et sur la vie post mortem, objet d’expériences recensées dans une abondante littérature, dont Maeterlinck respecte le sérieux apparent, sans lui donner vraiment son adhésion ».

On ne peut contourner le très récent ouvrage de Michel Arouimi (1) où sont opérés plusieurs rapprochements inattendus entre Maeterlinck et des écrivains comme Kafka, Rimbaud et Melville. L’auteur explore les essais de Maeterlinck qui sont « les plus imprégnés de mystique » et qui « ont été les victimes de l’holocauste pratiqué par notre culture, si hostile aux voix qui se réclament de l’Esprit au lieu de s’attacher au réel brut, devenu roi de ce monde ». Plusieurs chapitres de l’essai sur La Mort (1913) « recensent les hypothèses sur différents types de communication avec les morts et sur la vie post mortem, objet d’expériences recensées dans une abondante littérature, dont Maeterlinck respecte le sérieux apparent, sans lui donner vraiment son adhésion ».

Maeterlinck se montre ainsi moins sévère que René Guénon lorsqu’il examine des courants comme le théosophisme ou le spiritisme. Le penseur installé en terre musulmane en 1930 dénonce dans le théosophisme une « pseudo-religion » et dans le spiritisme une « erreur » alors que Maeterlinck les analyse comme des hypothèses, au même titre que la réincarnation, dans la perspective d’un « préétabli des destins humains » assez proche de la prédestination pascalienne. « N’entrons-nous pas dans la vie chargés d’un long passé, d’une lourde expérience ? », écrit Maeterlinck dans L’Ombre des Ailes (1936). Cette idée proche de la notion hindoue de karma n’est pas incompatible avec la croyance en une divinité transcendante toutefois différente du Dieu des chrétiens ou du Jéhovah vétéro-testamentaire. « J’aime mieux me tenir à un infini dont l’incompréhensible est sans limite que de me restreindre à un Dieu dont l’incompréhensible est bornée de toutes parts. » Quant à Jéhovah, « il n’est que l’ombre déformée » de la Déité qui se laisse entrevoir « derrière lui et au-dessus de lui ».

Le grand mérite du livre de Michel Arouimi est de déplacer le projecteur vers le Maeterlinck philosophe plutôt que d’éclairer prioritairement, comme on a coutume de le faire, le Maeterlinck passionné par les « insectes sociaux » et le Maeterlinck dramaturge, dont les « innovations » préfigurent toutefois « le dépouillement de la scène contemporaine ». La plume de Maeterlinck a des « sinuosités proustiennes » et sa constante préoccupation « d’une forme adaptée à son propos » le rapproche d’Henri Bosco. Quant à cette « sorte d’hérédité » attestée par « l’empreinte de nos ancêtres dans nos moindres cellules », elle renvoie évidemment à Barrès et explique « le désintérêt de notre époque pour la pensée de Maeterlinck, les hommes d’aujourd’hui étant persuadés de la vacuité de notre être à la naissance, avant de présenter les traits que ne lui donnerait que l’éducation ». Il faut imaginer l’auteur de L’Oiseau bleu au volant de sa Dion-Bouton pour saisir combien la personnalité de Maeterlinck se présente sous de multiples aspects. D’aucuns lui attribuent même une certaine ambiguïté, notamment dans ses rapports avec Grégoire Le Roy (2), son ancien condisciple chez les Jésuites gantois.

À l’époque où je rédigeais le présent article, durant l’automne 2017, j’ai eu le privilège de rencontrer l’arrière-petite-fille de Le Roy. Nous avons parlé de l’une ou l’autre lettre envoyée par Maeterlinck à son ex-compagnon de collège où, sous le couvert de quelques conseils amicaux, il donne l’impression de vouloir brider l’inspiration de Le Roy et garder la plus haute marche du podium des trois anciens élèves de Sainte-Barbe. Le décès précoce de Van Lerberghe, à l’âge de 46 ans, laisse Le Roy et Maeterlinck en concurrence directe à partir de 1907. Il est pour Maeterlinck d’autant plus facile de reléguer Le Roy dans l’ombre que ce dernier manque totalement de confiance en soi.

Reconnaissons néanmoins que l’œuvre de Le Roy, nonobstant quelques magnifiques poèmes où affleurent la hantise du Temps et la nostalgie du romantisme, se révèle assez disparate en face des différents blocs du corpus maeterlinckien : cycle de la Nature et des « insectes sociaux », essais philosophiques, théâtre symboliste largement adapté par les plus grands compositeurs de l’époque.

Reste le problème historique de L’Annonciatrice, une pièce de Le Roy dont le texte a été longtemps déclaré perdu et qui pourrait être chronologiquement antérieur à L’Intruse de Maeterlinck. Le Roy pourrait revendiquer le statut de pionnier dans la dramaturgie symboliste belge et, en tout cas, le texte de sa pièce est conservé dans les archives de la famille. Un auteur anglais l’a d’ailleurs publié en 2005, en même temps que Mon cœur pleure d’autrefois et la Chanson d’un soir, dans le cadre d’une édition critique. La Chanson d’un soir et la Chanson du pauvre de Le Roy font écho aux Douze Chansons de Maeterlinck , à la Chanson d’Ève de Van Lerberghe et à la Chanson de la rue Saint-Paul de l’Anversois Max Elskamp. Il y a là tout un champ de recherche autour d’une poésie assumant la musicalité verlainienne et s’exprimant dans ce que Pol Vandromme appelle la « sourdine de la rêverie mélancolique ».

Que Maeterlinck présente certains travers « humains, trop humains » n’enlève rien à l’ampleur de son œuvre. Sa tendance à se replier sur lui-même, notamment durant la période de Gruchet-Saint-Siméon, inspire à Georgette Leblanc un trait d’humour lorsqu’elle désigne l’ancien presbytère normand comme « l’Éden boudique » de son Maurice bien-aimé et pourtant fidèle. Maeterlinck lui-même note avec une désinvolte ironie, au lendemain d’un voyage en voiture contrarié par de nombreux problèmes techniques, qu’il pourrait en tirer la matière d’une encyclopédie des tracas de l’automobile.

Dramaturge prolixe, savant attiré par la flore et certains aspects du règne animal, philosophe s’interrogeant sur la destinée humaine sans tomber dans le piège de l’intransigeance commune aux croyants fanatiques et aux athées convaincus, Maurice Maeterlinck est un des écrivains les plus complets de son siècle : cette période de 1850 – 1950 où l’affrontement de la tradition de la tradition et de la modernité a été porté à son plus haut degré d’incandescence.

Daniel Cologne

Notes

1 : Michel Arouimi, Maeterlinck ou Naître par la mort, Paris, Orizons, coll. « Profils d’un classique », 2017.

2 : Grégoire Le Roy (1862 – 1941), bibliothécaire de formation, artiste – peintre, écrivain éclectique (poésie, théâtre, nouvelles, critique d’art), conservateur du musée Wiertz (Antoine Wiertz, 1806 – 1865, peintre romantique belge, auteur d’une étrange prophétie sur le destin supranational de Bruxelles).

16:52 Publié dans Belgicana, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel cologne, maurice maeterlinck, lettres, lettres belges, littérature belge, littérature, belgique, belgicana |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'ethnosociologie de l'Ukraine dans le contexte de l'opération militaire

L'ethnosociologie de l'Ukraine dans le contexte de l'opération militaire

Alexandre Douguine

Source: https://katehon.com/en/article/ethnosociology-ukraine-context-military-operation

Une compréhension approfondie de l'opération militaire spéciale en Ukraine nécessite une explication préalable : à quoi avons-nous affaire, au sens large du terme ? Les notions de "nation", de "nationalité", de "peuple", d'"ethnos" sont totalement confondues, d'où celles de "Russes", "Ukrainiens", "Petits Russes", etc. Nous devrions d'abord dresser une carte ethno-sociologique et répartir les concepts avec lesquels nous opérons dans l'analyse de ce conflit.

Principales catégories ethno-sociologiques

Rappelons les points principaux de l'ethnosociologie. L'ethnosociologie opère avec les concepts suivants :

- ethnos,

- peuple,

- nation,

- société civile.

Ils correspondent à différents types de sociétés. L'ethnos est le mode de vie le plus archaïque, caractéristique des petites communautés agraires ou pastorales, où il n'existe pas de division sociale et de classe verticale. Les relations au sein d'un groupe ethnique sont strictement horizontales, et sa mentalité est construite sur des mythes. Il s'agit d'une société archaïque à l'identité collective.

Un peuple est un groupe ethnique qui s'est engagé sur le chemin de l'histoire, a construit un État, fondé une religion ou une culture distincte. Presque toujours, un peuple se compose de deux ou plusieurs groupes ethniques, qui sont unis dans une structure abstraite. Le peuple a une division en classes et une hiérarchie, une verticale du pouvoir. Il s'agit d'une société traditionnelle. L'identité y est collective et se distingue par des domaines. La plus haute réalisation historique d'un peuple est la création d'un Empire.

La nation n'apparaît qu'à l'époque moderne dans la société bourgeoise. Une nation est une communauté artificielle fondée sur l'identité individuelle. Les nations sont apparues en Europe à l'époque moderne. Ici, la hiérarchie sociale est basée sur le principe de la richesse matérielle. C'est le type de société caractéristique du début de la Modernité.

La société civile apparaît lorsque s'effectue la transition de la nation vers le Monde Unique et le Gouvernement Mondial. La société civile se manifeste pleinement dans le mondialisme. Elle possède la même identité individuelle qu'une nation, mais sans frontières nationales. La société civile prend forme au sein des nations et des États bourgeois, mais sort progressivement de leur cadre et acquiert un caractère mondial. Ici, l'identité nationale artificielle est abolie et l'individualisme devient global. Historiquement, la société civile est caractéristique de la fin de la période moderne et de la période postmoderne.

Les Slaves de l'Est deviennent un peuple

Appliquons maintenant cet appareil conceptuel au conflit ukrainien.

Qui sont les Russes ? Cette question n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Elle nécessite également une clarification du point de vue ethnosociologique.

Les Slaves de l'Est étaient divisés en tribus qui se trouvaient à l'état d'ethnos, lequel s'est avéré être intégré à la Russie ancienne sous la direction d'une élite princière militante. En fait, cette élite elle-même, d'origines varègue et sarmate, était appelée "Rus", bien que la présence en son sein de familles princières et aristocratiques des Slaves polabiens (Bodrichi et Lutichi) ne soit pas à exclure. Les Slaves orientaux devinrent la principale population de l'ancienne Rus : d'où le nom de "Russes" et aussi de "Rusyns". De même, les Gaulois romanisés, conquis par la tribu germanique des Francs, commencent à être appelés "Français".

Un peuple se forme dans l'ancien État de la Rus dont le centre est à Kiev,. L'élite y conserve son identité, mais adopte la langue de la majorité de la population, composée de Slaves orientaux. Le substrat ethnique (tribus slaves orientales) devient un peuple.

Il est caractéristique qu'en même temps que le peuple, la Rus de Kiev acquiert d'autres attributs:

- l'État,

- la religion (au début - pendant une courte période - le paganisme réformé, puis - de manière constante - l'orthodoxie),

- culture (écriture, chronique, éducation, etc.).

Les Slaves de l'Est entrent dans l'histoire.

Les Slaves de l'Est se divisent

S'ensuit toute une série de processus historiques au cours desquels la Rus de Kiev elle-même perd son unité. Les Slaves orientaux sont divisés - mais pas par tribus, mais par territoires, ayant souvent des destins différents. Il ne s'agit pas d'une désintégration en formations ethniques pré-étatiques, mais de la division d'un peuple déjà uni - la Rus de Kiev. Le sort de ces diverses branches est déterminé par les aléas des querelles princières et des processus politiques autour de la Rus'.

Ainsi, progressivement, les Grands Russes se forment à partir de la branche orientale des Slaves de l'Est. Ils s'avèrent être les Russes des principautés orientales - Vladimir, Riazan, etc. Dans le même temps, ils comprennent également divers groupes finno-ougriens et turcs. Les princes de Vladimir se livrent à une concurrence féroce avec ceux de l'Ouest pour le trône de grand-duc à Kiev (!), et à un moment donné, ils parviennent à l'obtenir. Ensuite, ils transfèrent le trône à Vladimir, puis à Moscou. Peu à peu, dans la partie orientale de la Russie (également à l'origine l'ancienne périphérie nord-est !) et dans le Nord russe, se forme l'une des branches des Slaves orientaux, à savoir le peuple de la Rus de Kiev. On les appelle parfois "Russes" de manière généralisée, bien qu'il serait plus exact d'utiliser le terme "Grands Russes", puisque la partie occidentale des Slaves orientaux est également russe au sens plein du terme.

Cette partie occidentale des Slaves orientaux, c'est-à-dire le seul peuple russe orthodoxe du Grand-Duché de Kiev, se divise à son tour en deux branches - nord-ouest et sud-ouest. Les Russes du nord-ouest deviennent des Biélorusses, puisque cette partie de la Russie était appelée Belaya (blanche). Les Russes du sud-ouest seront plus tard appelés Petits Russes, bien que ce terme soit compris à la fois de manière large (incluant les terres de Galicie-Volhynie) et étroite (par rapport à l'Ukraine centrale). Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de tribus, mais de parties d'un même peuple, divisées selon des critères politiques et historiques.

Progressivement, les trois branches des Slaves orientaux (les futurs Grands Russes, Petits Russes et Biélorusses) perdent leur souveraineté (un pouvoir princier indépendant, reconnaissant toujours entre-temps l'ancienneté des Grands Ducs) et se retrouvent au sein d'autres entités politiques plus fortes.

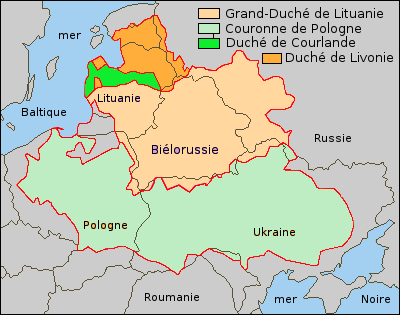

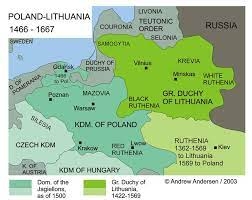

Les futurs Biélorusses, puis les Petits Russes, se retrouvent dans la structure du Grand-Duché de Lituanie, et après l'union avec la Pologne - dans le cadre du royaume polono-lituanien.

Ceux que l'on appellera les Grands Russes conservent le statut de pouvoir grand-ducal à Vladimir, puis à Moscou, et sont directement subordonnés à la Horde d'Or.

Ici commence une grave division dans le destin des Slaves de l'Est. Trois branches d'un même peuple (et non d'une ethnie !) se retrouvent dans des systèmes politiques différents.

Différence de destin et perte du statut d'État

Les Grands Russes conservent le pouvoir des Grands Ducs et l'identité orthodoxe, que les khans de la Horde d'Or, fidèles au principe de tolérance religieuse de Gengis Khan, n'avaient pas empiété.

Les Biélorusses et les Petits Russes se retrouvent dans un État européen catholique, ce qui place les orthodoxes dans des conditions d'infériorité. Ainsi, l'élite princière et militaire est progressivement intégrée à la gentry polonaise, et la population rurale reste dans la position dites des "schismatiques orientaux". La partie occidentale des Slaves orientaux perd son statut d'État, mais préserve farouchement la foi, la langue et la culture orthodoxes.

Et bien que les petits Russes et les Biélorusses fassent partie d'un seul et même peuple - Kiev (!) - ils sont privés du signe le plus important du peuple - le statut d'État. Cela rend leur position dans l'État polono-lituanien proche d'un groupe ethnique opprimé.

Plus tard, une partie des Slaves du sud-est passe sous la domination de l'Empire ottoman, et de l'État des Habsbourg (Empire autrichien). Cela brouille encore plus l'identité du peuple et le divise, le réduisant à nouveau au statut de groupe ethnique.

La politique de ces États, qui comprenaient la partie occidentale des Slaves orientaux, était différente selon les pays et les époques. Le Grand-Duché de Lituanie, avant l'union avec la Pologne catholique, était païen, et un certain nombre de princes étaient très favorables à l'orthodoxie. Par conséquent, les princes et boyards de Russie occidentale et la population rurale qui s'y trouvait n'étaient soumis à aucune pression et se sentaient comme dans leur propre État, où les Slaves orthodoxes constituaient la grande majorité de la population et une partie importante de l'élite. À un moment donné, la balance aurait pu pencher vers l'adoption de l'orthodoxie par la noblesse lituanienne. Ainsi, les Russes occidentaux auraient pu devenir le peuple axial de l'État balto-slave.

Après l'union avec la Pologne et un virage brutal vers le catholicisme, la situation a commencé à se détériorer progressivement. Les Russes ont perdu leur position dans l'élite, leur supériorité numérique et la liberté de religion. Ils sont devenus partie intégrante d'un peuple différent - polono-lituanien, avec une orientation différente - catholique et européenne. Au cours de cette période, l'uniatisme est apparu, c'est-à-dire des tentatives d'unir les orthodoxes aux catholiques, tout en maintenant le rite byzantin mais en reconnaissant la primauté du pape de Rome. Cela permettait aux Slaves orientaux du royaume polono-lituanien de s'intégrer plus complètement à l'État. La conversion directe au catholicisme était toutefois préférable à cette fin. Mais la grande majorité des ancêtres des petits Russes et des Biélorusses sont restés fidèles à l'orthodoxie, liant fermement leur identité religieuse et culturelle à celle-ci. En cela, ils sont restés fidèles au choix unique de tous les Slaves orientaux au moment du baptême de la Russie par le saint grand-duc Vladimir.

Cependant, l'orthodoxie dans l'ouest de la Russie, contrairement à la Russie moscovite, se trouvait dans des conditions différentes. La proximité des catholiques et leur politique agressive de prosélytisme ne pouvaient qu'influencer la religion orthodoxe, qui a progressivement absorbé les influences occidentales. En outre, à partir d'un certain moment, l'orthodoxie est devenue une partie de la culture paysanne, ayant absorbé de nombreux éléments folkloriques locaux. En général, l'identité religieuse des Grands Russes, d'une part, et des Petits Russes et des Biélorusses, d'autre part, étant restée dans son noyau, a commencé à différer quelque peu.

Dans tous les cas, les Petits Russes et les Biélorusses se sont retrouvés en dehors de leur État et, sous la domination d'autres souverains, sont devenus une minorité ethnique et religieuse, à moins, bien sûr, qu'ils ne choisissent de changer leur identité en faveur du catholicisme.

Les Grands Russes créent un empire et reconquièrent la Rus de Kiev à l'Ouest

Le destin des Grands Russes prend une forme différente. Alors que la Horde d'Or s'affaiblit, ils renforcent à nouveau leur indépendance et commencent à construire un État souverain - à partir du maintien du statut grand-ducal de Moscou, où la présidence des métropolitains de Kiev (c'est-à-dire le centre même de la religion) est transférée de Vladimir, qui l'avait acquise de Kiev. Ainsi, les Grands Russes ont commencé à construire la Rus moscovite, incluant, au fur et à mesure de son renforcement, de nouveaux groupes ethniques et des fragments du peuple de la Horde d'or.

Au final, les Grands Russes devinrent un Empire mondial à part entière.

À mesure qu'il se renforce, le royaume de Moscou commence à conquérir les territoires de la Rus de Kiev au détriment du royaume polono-lituanien. Ainsi, des groupes distincts de la partie occidentale des Slaves orientaux sont revenus dans un État russe à part entière. Ils ont conservé leurs langues et leurs anciens modèles culturels, ainsi que certaines caractéristiques acquises à l'époque de la vie "sous les catholiques", bien qu'ils aient généralement conservé l'orthodoxie et ont donc commencé à être perçus comme quelque peu différents des Grands Russes. Mais dans l'État moscovite, ils ont reçu un nouveau statut de groupes ethniques, qui pouvaient librement se joindre au peuple, ou conserver leurs propres caractéristiques. Les Grands Russes eux-mêmes étaient des communautés agraires, tandis que l'élite était qualitativement différente d'eux. Par conséquent, les Biélorusses et les Petits Russes ordinaires sont devenus la même population rurale que l'était la paysannerie des Grands Russes. Et la gentry (aristocratie militaire) est allée servir le tsar russe.

Un cas particulier était celui des communautés cosaques du sud de la Russie, qui préservaient le mode de vie des peuples nomades militaires de la steppe.

Lors des campagnes militaires vers les régions occidentales, la Rus moscovite commença à rassembler en un seul État tous les Slaves orientaux, restaurant ainsi, tant sur le plan territorial qu'ethnique, la Rus de Kiev, seulement complétée de manière significative par les terres orientales conquises par Moscou.

Libération de l'Ukraine : étapes

Au XVIIe siècle, le Cosaquie de Zaporozhie, sous la direction de l'hetman Bogdan Khmelnitsky, se révolte contre les Polonais et, lors de la Rada de Pereyaslavl (1654), décide de rejoindre le royaume moscovite.

En 1667, le tsar Alexei Mikhailovich conclut la trêve d'Andrusovo avec le Commonwealth polono-lituanien. La Russie reçoit l'Ukraine de la rive gauche. La "Paix éternelle" de 1686 attribue ces territoires à la Russie, ainsi que la russification de l'armée zaporizhienne. En outre, Moscou rachète Kiev, que les troupes russes tiennent depuis 1654.

Plus tard, pendant les guerres russo-turques, la Russie, qui a déjà le statut d'Empire, conquiert les vastes territoires de l'actuelle Ukraine du Sud et de la Crimée. Ces terres nouvellement acquises sont appelées Novorossiya. Chaque nouvelle guerre avec la Turquie renforce le contrôle territorial de la mer Noire par la Russie. Une partie importante de ces terres est colonisée par des paysans grand-russes provenant des régions centrales de la Russie.

En 1775, l'armée zaporizhienne située dans la région du Bas-Dniepr est liquidée. Une partie des cosaques part en Turquie, et l'autre est déplacée dans le Caucase du Nord, devenant la base de l'armée des cosaques du Kouban. Les anciennes terres militaires continuent d'être peuplées de paysans de la Petite Russie et de la Grande Russie. Les villes fondées par les tsars russes dans les nouveaux territoires : Mariupol, Yekaterinoslav (Dnepropetrovsk), Odessa, etc. sont peuplées par des représentants de différents groupes ethniques de l'Empire.

En 1793, lors du deuxième partage du Commonwealth polono-lituanien (État polonais), la Russie intègre à ses territoires l'Ukraine de la rive droite et la Podolie. Lors du troisième partage - en 1795 - la Volhynie. Seules la Galicie et la Rus (Ruthénie) subcarpatique restent en dehors de la Russie. Ainsi, la majorité de la branche sud-ouest des Slaves orientaux se retrouve dans un seul État, avec les Grands Russes et les Biélorusses, également inclus dans la Russie lors de la prise de la Lituanie, puis de la Pologne.

Dans le même temps, ni la Biélorussie ni l'Ukraine n'étaient des États au cours de ces périodes. Les principautés médiévales de la Russie occidentale n'ont pas pu maintenir leur indépendance et ont été subjuguées et démantelées par les Lituaniens, les Polonais et les Hongrois. Elles ont été préservées avec le statut d'un ethnos dans le contexte d'autres peuples. La Russie les a rendus à un État souverain slave oriental (russe au sens large du terme) avec une religion orthodoxe et de vastes territoires. Ils pouvaient rester des ethnies, ou se fondre dans le peuple uni de l'Empire.

Cela plaçait les Biélorusses et les Petits Russes devant un choix qui est resté et reste ouvert jusqu'à aujourd'hui. Certains pouvaient accepter l'identité panrusse (étatique, impériale) et fusionner avec elle, tandis que d'autres pouvaient choisir de préserver leur identité ethnique - y compris les dialectes linguistiques courants en Russie occidentale. C'est ce que faisaient généralement les communautés paysannes, même si elles avaient également un accès total aux vastes territoires de la Russie (dans la mesure où les paysans étaient libres dans l'État russe dans son ensemble, et où leur statut changeait à différentes époques). Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de colons petits russes à la fois en Russie centrale et en Sibérie méridionale, qui à l'époque tsariste était appelée "Ukraine grise", où une partie importante de la population avait des racines petits russes.

Les territoires de Galicie, de Bucovine du Nord et de la Rus des Carpates sont restés le plus longtemps en dehors du contexte panrusse. Les deux premiers étaient jusqu'en 1918 inclus dans la partie autrichienne de l'Autriche-Hongrie (Cisleithanie). La Transcarpathie était la terre de la couronne hongroise (Transleithanie). Après la Première Guerre mondiale, la Galicie et la Volhynie, qui étaient russes depuis la fin du 18e siècle, ont fait partie de la Pologne redevenue un Etat indépendant.

La Bukovine du Nord a ensuite fait partie de la Roumanie, et la Transcarpathie est entrée dans le giron de l'Etat de Tchécoslovaquie.

Ces terres (à l'exception de la Transcarpathie) n'ont été réunies au reste de la Russie qu'avant la Grande Guerre patriotique, et la Transcarpathie - en 1945. Ensuite, en Russie même, il y avait un régime bolchévique. Par conséquent, les Ukrainiens occidentaux modernes ne connaissaient qu'une seule Russie - soviétique, dont l'attitude à l'égard de laquelle - en raison des caractéristiques totalitaires du régime bolchevique - était ambiguë, et parfois même directement négative.

Le nationalisme ukrainien, une construction artificielle

Passons maintenant à des époques plus modernes, lorsque la formation de nations politiques commence en Europe. Ce processus en Europe de l'Est, et encore plus en Russie, s'est déroulé avec un retard important, tout comme les réformes bourgeoises en général. La création de collectifs politiques dotés d'une identité fictive fondée sur la citoyenneté individuelle s'est déroulée beaucoup plus lentement qu'en Europe. En Russie, il y avait un Empire et un peuple, ainsi que de nombreux groupes ethniques qui préféraient ne pas s'intégrer pleinement au peuple et conserver leurs structures plus archaïques. Il en était ainsi non seulement avec les peuples de Sibérie ou du Nord, mais aussi avec ceux du Caucase, de l'Asie centrale, et même des régions occidentales habitées par des Slaves orientaux. Cependant, le mode de vie ethnique a été largement préservé par les communautés paysannes de la Grande Russie, qui constituaient la principale population de l'Empire.

Compte tenu des contradictions politiques entre l'Empire russe et l'Europe occidentale, le processus de formation de nations artificielles est devenu un outil politique. Selon ce principe, les puissances occidentales, devenues elles-mêmes des nations, ont détruit leurs adversaires - la Turquie ottomane, l'Autriche-Hongrie et l'Empire russe. C'est ainsi que le nationalisme est né dans le contexte de la Russie. Mais ses diverses formes dans des contextes ethniques et territoriaux différents étaient qualitativement différentes. Ainsi, la Pologne a cherché à devenir indépendante en s'appuyant sur son histoire : après tout, autrefois, elle était non seulement indépendante de la Russie, mais elle était à son niveau, et l'a même surpassée, jusqu'à la prise de Moscou par les Polonais au temps des troubles. Le nationalisme polonais était basé sur une étape historique où les Polonais étaient un peuple à part entière - slave occidental et catholique - (strictement au sens ethno-sociologique). Le nationalisme des groupes ethniques turcs, beaucoup moins bien formé que le polonais, faisait appel à la Horde d'or et aux héros fabuleux des puissances des steppes.

Mais le nationalisme ukrainien qui a émergé à la fin du XIXe siècle était encore plus artificiel et sans fondement que les autres versions au sein de l'Empire russe. Il a été promu principalement par les Polonais, dans l'espoir d'opposer les Ukrainiens aux Grands Russes, d'obtenir un allié dans la lutte contre la Russie et, à long terme, de rétablir leur domination sur la Russie occidentale. Les Polonais ont pris une part active à la création d'une "langue ukrainienne" tout aussi artificielle, sursaturée de polonismes. Dans le même temps, en l'absence d'au moins un analogue de l'État politique des Slaves de l'Ouest et de l'Est dans l'histoire, la nation a été inventée de toutes pièces sur la base non pas de la culture réelle de la Petite Russie, mais d'inventions totalement ridicules.

Les autorités d'Autriche-Hongrie ont également contribué à la création du nationalisme ukrainien, en essayant de l'utiliser, d'une part, contre les Polonais en Galicie, et d'autre part, contre la Russie.

Le nationalisme ukrainien a commencé à prendre rapidement forme au moment de l'effondrement de l'Empire russe, mais il s'agissait des premiers pas, incomparables avec le nationalisme polonais. En un sens, "l'identité ukrainienne" n'était qu'un outil du nationalisme polonais dans sa lutte contre la Russie. Dans la confrontation géopolitique entre la Russie et l'Occident, ce nationalisme et, par conséquent, le projet de création d'une "nation ukrainienne" ont été instrumentalisés, entre autres, par l'Empire britannique pendant la guerre civile, lorsque Halford Mackinder, le fondateur de la géopolitique, était le haut-commissaire de l'Entente pour l'Ukraine.

La place de la "nation" dans le dogme bolchevique

La prise du pouvoir en Russie par les bolcheviks et l'expansion de leur pouvoir sur la quasi-totalité de ses territoires, y compris l'Ukraine, ont placé la question de la "nation" dans un nouveau contexte théorique.

Dans la théorie marxiste, l'ère des nations bourgeoises devait être remplacée par un système capitaliste unifié et une société civile mondiale correspondant à ses phases avancées. Cela créait les conditions de l'internationalisme. Mais contrairement aux libéraux, les marxistes croyaient qu'après le triomphe du mondialisme capitaliste, l'ère des révolutions prolétariennes devait venir, lorsque la classe ouvrière internationale renverserait le pouvoir également international du capital. Marx concevait le communisme comme la phase suivante après l'ère où la société civile deviendrait mondiale et où aucun groupe ethnique, peuple ou nation ne devrait subsister. C'est ce qui s'est passé en théorie.

En pratique, les bolcheviks ont pris le pouvoir dans un Empire précapitaliste, presque médiéval, où l'essentiel était le peuple russe (au sens ethno-sociologique), avec de nombreuses ethnies ayant une vision archaïque du monde et une religion profondément enracinée. Personne n'avait de nation. Et la modernisation et l'européanisation de l'élite impériale étaient superficielles et peu profondes. Les transformations capitalistes étaient également fragmentaires, et la grande majorité de la population était composée de paysans. Par conséquent, Marx a exclu la possibilité d'une révolution prolétarienne en Russie : elle n'est pas devenue suffisamment capitaliste, et en outre, le capitalisme n'a pas pleinement révélé son potentiel mondial. Mais les bolcheviks, malgré tout, ont pris le pouvoir et ont tenté de le conserver à tout prix. Cela les a obligés à opter pour des constructions théoriques extravagantes.

Les bolcheviks et la question ukrainienne

Dans un premier temps, les bolcheviks ont soutenu le nationalisme ukrainien, le considérant comme un allié naturel dans la lutte contre l'Empire, contre le "tsarisme". Cela était conforme à la partie du marxisme qui soutenait que toutes les sociétés doivent passer par la phase capitaliste et se former en nations pour ensuite les surmonter. Les Ukrainiens n'étaient ni une nation, ni une société capitaliste, ni un État, mais faisaient partie du peuple de l'Empire russe, conservant dans certains secteurs des caractéristiques culturelles ethniques. Par conséquent, les bolcheviks ont dû inventer l'Ukraine afin de l'insérer avec beaucoup d'exagération dans leur théorie du progrès socio-économique.

Après avoir pris le pouvoir, les bolcheviks ont radicalement changé leur attitude envers l'Ukraine. Désormais, la présence d'un État ukrainien allait à l'encontre des intérêts des bolcheviks. Ils ont donc annoncé que le capitalisme avait déjà été construit en Ukraine, que la nation ukrainienne avait été créée, qu'elle avait vécu assez longtemps et qu'elle était maintenant prête à entrer consciemment dans l'ère post-nationale de l'internationalisme prolétarien. Cependant, pendant un certain temps dans les années 1920 et 1930, le discours internationaliste s'est combiné à l'"ukrainisation" - l'imposition forcée de la langue et de la culture ukrainiennes à toute la population qui se trouvait dans le cadre de l'Ukraine soviétique. C'est ainsi qu'est né le territoire de l'Ukraine moderne, dans lequel l'histoire de l'Empire russe se mêle à l'arbitraire dogmatique des bolcheviks.

La RSS d'Ukraine et ses composantes

Lénine a réuni dans la République socialiste soviétique d'Ukraine

- le territoire de la Hétairie cosaque, qui a prêté serment d'allégeance au royaume russe en 1654 ;

- les régions de Kiev et de Tchernihiv, conquises aux Polonais par Alexei Mikhailovich en 1667, qui font partie de l'Hetmanat autonome (Petite Russie) au sein de la Russie ;

- la Nouvelle Russie (de Zaporozhye à Odessa), conquise sur l'Empire ottoman par Catherine la Grande ;

- L'Ukraine de la rive droite, intégrée à l'Empire russe par la même Catherine après les partages de la Pologne ;

- les terres primitivement russes (peuplées à la fois de Grands Russes et de Petits Russes) - Slobozhanshchina (Kharkov) et Donbass.

À la veille de la Grande Guerre patriotique, l'URSS a intégré la Volhynie et la Galicie, la Bucovine du Nord, la Bessarabie du Nord et la Bessarabie du Sud à l'Ukraine (ces dernières ont fait partie de l'Empire russe de 1812 jusqu'à son effondrement). En 1945, le territoire de la Rus subcarpathique y a également été ajouté, habité par une autre branche des Slaves orientaux - les Rusyns (Ruthènes).

Khrouchtchev y a ensuite ajouté la Crimée en 1954.

Puisque personne n'allait construire une nation à part entière dans l'Ukraine socialiste (selon l'idéologie des bolcheviks, elle appartenait au passé capitaliste - mais pas pour longtemps), toute la population était considérée comme un secteur standard d'un seul peuple soviétique. Les bolcheviks ont combattu sans merci le "nationalisme bourgeois".

16:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, russie, ukraine, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

![L'intelligence_des_fleurs___Maurice_[...]Maeterlinck_Maurice_bpt6k33586660.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/396054971.JPEG)