En 1860 est fondé le cabaret montmartrois « Le Lapin agile » (initialement « Lapin à Gilles », du nom de son fondateur André Gilles). Un siècle plus tard, Claude Nougaro y fait ses débuts, tandis que Jacques Brel et Georges Brassens chantent dans des cabarets concurrents comme « Les trois baudets » ou « Patachou ».

Bien que traversée par des courants très divers, la chanson française séculaire puise son inspiration dans l’amour du pays, de sa capitale, de ses terroirs, de son histoire souvent tourmentée et de ses paysages métamorphosés par les cycles saisonniers.

Des gens qui sont de quelque part

Rappelons-nous la Douce France de Charles Trénet et La Paimpolaise de Théodore Botrel qui exalte sa Bretagne comme Tino Rossi célèbre son « Île de Beauté ». De Fréhel à Édith Piaf en passant par Damia et Berthe Sylva, la chanson misérabiliste rend hommage au petit peuple parisien, à ses ouvrières qui meurent trop jeunes (Les Roses blanches), à ses gamins affligés d’un handicap (Le petit bosco), à ses accordéonistes qui demandent l’aumône sur les quais de la Seine en jouant l’air de L’Hirondelle du faubourg, des Petits pavés ou de la Valse brune.

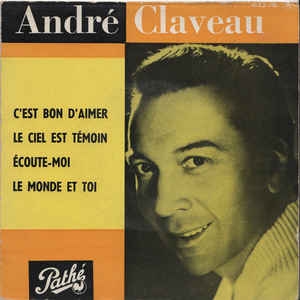

Vainqueur du premier concours Eurovision en 1956, André Claveau est la figure emblématique de cette chansonnette bien enracinée, amoureuse du petit train montagnard qui part pour son dernier voyage, nostalgique de la diligence qui mettait une semaine pour aller de Paris à Tours. Avec leur souvenir de la marelle enfantine sous les cerisiers roses et les pommiers blancs, ces refrains peuvent paraître surannés, mais savent parfois se revêtir d’une parure sensuelle de bon goût (Domino). Claveau change de registre lorsqu’il ravive la mémoire des combats vendéens (Les Mouchoirs rouges de Cholet, Prends ton fusil, Grégoire). Dans Trop petit, mon ami s’exprime une ferveur chrétienne qui rappelle La petite église de Jean Lumière.

Vainqueur du premier concours Eurovision en 1956, André Claveau est la figure emblématique de cette chansonnette bien enracinée, amoureuse du petit train montagnard qui part pour son dernier voyage, nostalgique de la diligence qui mettait une semaine pour aller de Paris à Tours. Avec leur souvenir de la marelle enfantine sous les cerisiers roses et les pommiers blancs, ces refrains peuvent paraître surannés, mais savent parfois se revêtir d’une parure sensuelle de bon goût (Domino). Claveau change de registre lorsqu’il ravive la mémoire des combats vendéens (Les Mouchoirs rouges de Cholet, Prends ton fusil, Grégoire). Dans Trop petit, mon ami s’exprime une ferveur chrétienne qui rappelle La petite église de Jean Lumière.

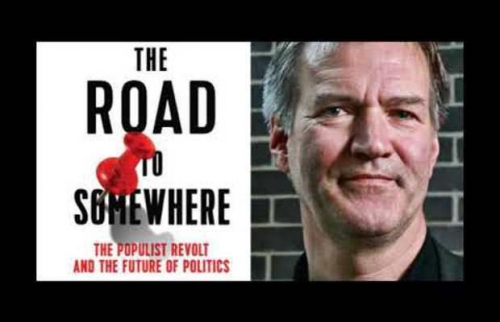

Après la Seconde Guerre mondiale s’affirme la brillante génération des chanteurs nés vers 1930, dont les répertoires glorifient encore souvent les lieux qui les ont vus naître. Pensons par exemple à Gilbert Bécaud, à ses Marchés de Provence ou à ce petit chef-d’œuvre intitulé C’est en septembre. Mais dans certaines discographies se glissent déjà des thèmes qui annoncent la « grande libéralisation » (David Goodhart) censée conduire vers l’Eldorado du village planétaire.

« Quand on n’a que l’amour. »

Mon admiration pour cet artiste hors normes comporte sans doute une part de chauvinisme patriotique. Jacques Brel a fait revivre le Bruxelles des gibus et des crinolines. Il a dépeint les « chemins de pluie » du « plat pays » flamand. Il a saisi l’étrange atmosphère d’une cité wallonne figée par les rigueurs des nuits hivernales (Il neige sur Liège). Mais il ne faut pas oublier les maladresses de ses premiers « 78 tours » (La Foire, Au printemps, Il peut pleuvoir). Que serait-il advenu de lui sans la soudaine notoriété que lui confère une chanson de 1956 rivalisant d’audience radiophonique avec le Bambino de Dalida et le Deo d’Harry Belafonte ?

Quand on n’a que l’amour annonce déjà les appels d’aujourd’hui à accueillir toute la misère du monde.

« Quand on n’a que l’amour

À offrir à ceux-là

Dont l’unique combativité

Est de chercher le jour. »

Brel confond, comme la bien-pensance actuelle, le légitime désir d’éradiquer la misère et la glorification du délinquant, dans la ligne du Victor Hugo des Misérables (le bon Valjean, ex-bagnard, contre le méchant policier Javert).

« Quand on n’a que l’amour

Pour habiller matin

Pauvres et malandrins

De manteaux de velours. »

Mieux encore qu’aux Misérables hugoliens c’est aux Voyous de velours de Georges Eekhoud qu’il faut ici se référer. Et voici un autre couplet :

« Quand on n’a que l’amour

Pour parler aux canons

Et rien qu’une chanson

Pour convaincre un tambour. »

Arrivé à Paris en 1953, Brel est comme une éponge qui s’imbibe du pacifisme germano-pratin, des appels à la désertion de Boris Vian et de Mouloudji, du dégoût existentialiste inspiré par les guerres d’Indochine et d’Algérie. Mais cet irénisme va conduire l’Europe à oublier le vieil adage romain Si vis pacem, para bellum et notre continent deviendra un nain géopolitique dominé à l’Ouest par le pragmatisme anglo-saxon, menacé au Sud par un terrorisme religieux et condamné à l’Est à se heurter au Rideau de fer, puis à la muraille de Chine.

Quelques thèmes déconstructeurs seront ainsi charriés par le répertoire brellien que nous continuerons toutefois d’aimer jusque dans l’ultime petit chef-d’œuvre intitulé Orly et la dernière exclamation du grand Jacques trop tôt disparu :

« Mais nom de Dieu que c’est triste

Orly le dimanche

Avec ou sans Bécaud. »

« Je suis blanc de peau »

Les interprètes les plus mièvres se surpassent quand ils évoquent leur lieu de naissance : par exemple, Marseille et son accent que Mireille Mathieu a gardé depuis qu’elle a vu le jour dans la cité phocéenne.

Que dire alors de Claude Nougaro, sublime quand il célèbre Toulouse : sommet d’un répertoire à forte personnalité, où se marient le jazz et la java, où les rythmes de La Nouvelle-Orléans s’intègrent au texte sans nuire à sa qualité poétique et où il est bien légitime que le fils d’un artiste lyrique du Capitole (« Papa, mon premier chanteur de blues ») rende hommage à Louis Armstrong. Mais pourquoi donc dénier à la race blanche l’aptitude à l’élan mystique ?

« Quel manque de pot

Je suis blanc de peau

Pour moi, rien ne luit là-haut

Les anges zéro

Je suis blanc de peau. »

« Il faut tourner la page

Déchirer le cahier

Le vieux cahier des charges. »

Vive l’humanité exonérée de ses devoirs ! C’est ce que semble s’écrier cette autre chanson, plus tardive, elle aussi bien construite, comme Quatre boules de cuir. Amoureux de la boxe, comme Maurice Maeterlinck, Nougaro se souvient que dans sa « ville rose » où « l’Espagne pousse un peu sa corne », « même les mémés aiment la castagne ». « Ici, si tu cognes, tu gagnes. » De la très bonne chanson, où se faufile insidieusement un embryon de la guerre des races où les villageois planétaires veulent nous entraîner.

« Entre copains de tous les sexes »

La chanson « idiote » d’autrefois ne se moque pas seulement – et gentiment – des homosexuels, comme Fernandel dans Il en est. Milton brocarde les cocus et les couples mal assortis. Georgius ridiculise l’enseignement (Le lycée Papillon). Les jongleries verbales d’Ouvrard (« J’ai la rate qui se dilate », « Les rotules qui ondulent », etc.) sont une trouvaille de jeune recrue voulant se faire réformer.

Comme ils disent (1972) de Charles Aznavour est à mi-chemin entre Il en est et les gay prides échevelées qui dégénèrent en paradodies de fêtes nationales. Le personnage retrouve chaque matin « son lot de solitude » après ses amours « dérisoires et sans joie », après son numéro de déshabillage finissant en nu intégral, après sa virée nocturne avec « des copains de tous les sexes » qui « lapident » les gens qu’ils « ont dans le nez » avec « des calembours mouillés d’acide ».

Voici donc l’immense Aznavour précurseur de la théorie du genre et de la multi-parentalité. Ces fleurons de la cynique ultra-modernité s’insinuent discrètement dans une œuvre gigantesque bercée par la nostalgie de la musique tzigane (Les deux guitares), obsédée par la rupture sentimentale (Et pourtant, Sur ma vie, Il faut savoir, Deux pigeons, Que c’est triste, Venise), magnifiée par le rappel du génocide arménien trop longtemps occulté.

« C’est une romance d’aujourd’hui »

Restons en 1972. Le grand succès de l’été est la Belle Histoire de Michel Fugain. C’est la rencontre d’un nomade et d’une citoyenne du monde. Ils s’étreignent au bord d’une route avant de repartir, l’un vers les brumes du Nord, l’autre vers le Soleil du Midi. La Providence est convoquée pour adouber cet amour éphémère. Plus tard, Fugain nous invitera à « marcher sur la tête pour changer les traditions ».

Il y a des années-charnières, des points d’inflexion de l’histoire de tous les secteurs, y compris ceux du sport, du cinéma et de la chanson. L’arrêt Bosman de 1995 transforme les équipes de football en tours de Babel, alors qu’en Belgique, par exemple, jusqu’en 1961, un joueur étranger devait évoluer une saison parmi les réserves avant d’accéder à une place de titulaire.

À partir de 1966 et de La Grande Vadrouille, les films détenant le record du nombre d’entrées dans les salles obscures sont presque exclusivement des comédies, alors qu’auparavant, le même record est détenu par Les Misérables, Quai des Orfèvres et Autant en emporte le vent. 1972 pourrait être le millésime-tournant de l’histoire de la chanson et 1974 celui de l’Eurovision. Vive le groupe Abba. Oubliés Jacqueline Boyer, Jean-Claude Pascal, Isabelle Aubret, France Gall et sa poupée offerte par Gainsbourg, le vainqueur espagnol de 1968 en qui l’on voyait un futur « Aznavour catalan ».

« Car le monde et les temps changent. »

Il nous grise avec son histoire de marin qui revient au pays. Il nous fait partager son émotion pour Céline et sa colère contre L’Épervier. Il nous conte une mésaventure sentimentale survenue quand refleurissent les jonquilles et les lilas. Il laisse gravé dans notre mémoire le « fameux trois-mâts » où Dieu est seul maître à bord (Santillano). Mais dans une de ses nombreuses adaptations de Bob Dylan, Hugues Aufray enjoint aux parents de « rester crachés ». « Vos enfants ne sont plus sous votre autorité », reprend l’icône noire Joséphine Baker peu avant son décès. « Le monde et les temps changent. »

Sans aller jusqu’aux répertoires actuels, que je connais trop mal, on peut déceler la même ambiguïté chez des chanteurs nés vers 1950. Bernard Lavilliers peut à la fois se faire l’aède du nouveau nomadisme (On the road again) et exalter les travailleurs aux « mains d’or » de la sidérurgie de Thionville. Laurent Voulzy aime se produire dans les cathédrales où sa Jeanne trouve un décor de rêve, mais Le Pouvoir des Fleurs illustre l’utopique naïveté d’une certaine jeunesse d’après-guerre.

« Changer les choses

Avec des bouquets de roses. »

Mais revenons à Hugues Aufray avec une autre chanson de la mer, au texte élaboré, au rythme entraînant, au contenu quasi messianique.

« Le jour où le bateau viendra »

C’est l’histoire d’un navire qui débarque sur un littoral imaginaire. Elle s’adresse aux hommes de la Fin des Temps. Ils pourront reposer sur le sable « leurs pieds fatigués », tandis que, planant au-dessus des dunes, « les oiseaux auront le sourire » et qu’au grand large, les pharaons sont promis à la noyade.

Ce navire a peut-être un lien avec « le bateau pensant et prophétique » de Léo Ferré, qui prend « le chemin d’Amérique », c’est-à-dire « le chemin de l’amour ». Il s’en va avec une Madone attachée « en poupe par le col », mais à son retour, il porte dans la même position une Madone « d’une autre couleur ».

Le bateau espagnol est un des plus beaux textes de poésie française mise en musique, mais il n’est pas interdit d’y voir jaillir une des premières étincelles du feu que certains se plaisent à attiser aujourd’hui : celui de la guerre des races sur fond de revanchisme post-colonial.

Daniel Cologne.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

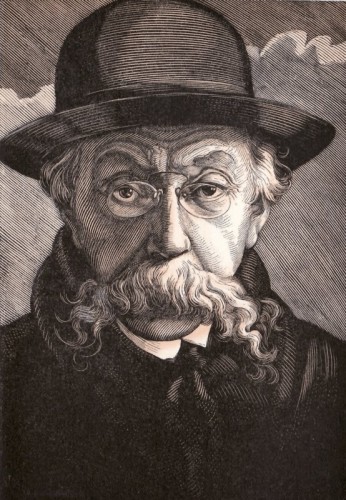

La revue La Jeune Belgique publie dès 1885 ses premiers poèmes rassemblés en 1889 dans le recueil Serres chaudes. La même année, La Princesse Maleine génère un éloge dithyrambique d’Octave Mirbeau et une flatteuse comparaison avec Shakespeare. C’est le point de départ d’un succès qui se maintient tout au long d’un parcours de dramaturge et d’essayiste couronné en 1911 par l’attribution du prix Nobel de littérature.

La revue La Jeune Belgique publie dès 1885 ses premiers poèmes rassemblés en 1889 dans le recueil Serres chaudes. La même année, La Princesse Maleine génère un éloge dithyrambique d’Octave Mirbeau et une flatteuse comparaison avec Shakespeare. C’est le point de départ d’un succès qui se maintient tout au long d’un parcours de dramaturge et d’essayiste couronné en 1911 par l’attribution du prix Nobel de littérature.

![L'intelligence_des_fleurs___Maurice_[...]Maeterlinck_Maurice_bpt6k33586660.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/396054971.JPEG)

Une chose est sûre : des essais comme Le Trésor des Humbles (1896) et La Sagesse et la Destinée se ressentent de l’influence de Georgette sous la forme d’un optimisme plus affirmé, d’une moindre soumission aux forces obscures du fatum. «N’acceptons jamais passivement notre destin; luttons sans cesse pour en faire ce que nous voulons qu’il soit; et si nous essuyons des défaites, travaillons activement à ce qu’elles nous rendent plus forts et surtout meilleurs. » Maeterlinck fait ici écho au volontarisme nietzschéen (« ce qui ne nous tue nous rend plus forts »), tandis que dans le premier des deux textes qui suivent de très près la rencontre avec Georgette, il se lance dans une apologie du silence face à l’hypertrophie de la parole et à la rhétorique de « Sire le Mot ». Il écrit donc dans Le Trésor des Humbles : « Les Âmes se pèsent dans le silence comme l’or et l’argent se pèsent dans l’eau pure, et les paroles que nous prononçons n’ont de sens que dans le silence où elles baignent. »

Une chose est sûre : des essais comme Le Trésor des Humbles (1896) et La Sagesse et la Destinée se ressentent de l’influence de Georgette sous la forme d’un optimisme plus affirmé, d’une moindre soumission aux forces obscures du fatum. «N’acceptons jamais passivement notre destin; luttons sans cesse pour en faire ce que nous voulons qu’il soit; et si nous essuyons des défaites, travaillons activement à ce qu’elles nous rendent plus forts et surtout meilleurs. » Maeterlinck fait ici écho au volontarisme nietzschéen (« ce qui ne nous tue nous rend plus forts »), tandis que dans le premier des deux textes qui suivent de très près la rencontre avec Georgette, il se lance dans une apologie du silence face à l’hypertrophie de la parole et à la rhétorique de « Sire le Mot ». Il écrit donc dans Le Trésor des Humbles : « Les Âmes se pèsent dans le silence comme l’or et l’argent se pèsent dans l’eau pure, et les paroles que nous prononçons n’ont de sens que dans le silence où elles baignent. » On ne peut contourner le très récent ouvrage de Michel Arouimi (1) où sont opérés plusieurs rapprochements inattendus entre Maeterlinck et des écrivains comme Kafka, Rimbaud et Melville. L’auteur explore les essais de Maeterlinck qui sont « les plus imprégnés de mystique » et qui « ont été les victimes de l’holocauste pratiqué par notre culture, si hostile aux voix qui se réclament de l’Esprit au lieu de s’attacher au réel brut, devenu roi de ce monde ». Plusieurs chapitres de l’essai sur La Mort (1913) « recensent les hypothèses sur différents types de communication avec les morts et sur la vie post mortem, objet d’expériences recensées dans une abondante littérature, dont Maeterlinck respecte le sérieux apparent, sans lui donner vraiment son adhésion ».

On ne peut contourner le très récent ouvrage de Michel Arouimi (1) où sont opérés plusieurs rapprochements inattendus entre Maeterlinck et des écrivains comme Kafka, Rimbaud et Melville. L’auteur explore les essais de Maeterlinck qui sont « les plus imprégnés de mystique » et qui « ont été les victimes de l’holocauste pratiqué par notre culture, si hostile aux voix qui se réclament de l’Esprit au lieu de s’attacher au réel brut, devenu roi de ce monde ». Plusieurs chapitres de l’essai sur La Mort (1913) « recensent les hypothèses sur différents types de communication avec les morts et sur la vie post mortem, objet d’expériences recensées dans une abondante littérature, dont Maeterlinck respecte le sérieux apparent, sans lui donner vraiment son adhésion ».

Dans la pensée du poète se succèdent les deux facettes du romantisme : la conquête de l’espace par le progrès industriel (Victor Hugo s’extasiant au spectacle des premiers chemins de fer) et le sentiment de la précarité de la condition humaine qui fait s’écrier à Lamartine (1790 – 1869) : « Ô Temps, suspends ton vol ! (Le Lac) »

Dans la pensée du poète se succèdent les deux facettes du romantisme : la conquête de l’espace par le progrès industriel (Victor Hugo s’extasiant au spectacle des premiers chemins de fer) et le sentiment de la précarité de la condition humaine qui fait s’écrier à Lamartine (1790 – 1869) : « Ô Temps, suspends ton vol ! (Le Lac) »

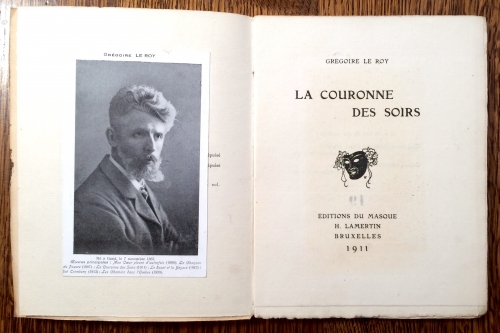

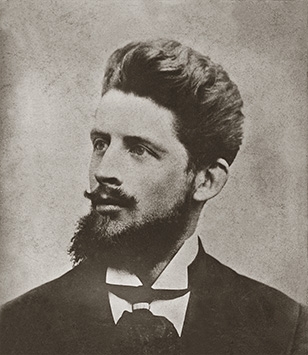

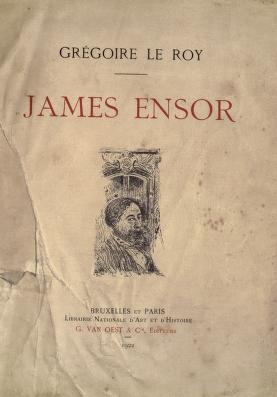

Le Roy réside alors à Molenbeek, de 1902 à 1919, à peu près à l’endroit où se dressera plus tard le chalet d’un club sportif que j’ai fréquenté dans ma jeunesse. C’est à Ixelles, dans la « ville haute », qu’il décède en 1941, en laissant des œuvres dont les titres sont marqués du sceau de la mélancolie : Les Chemins dans l’ombre (1920), La Nuit sans étoiles (1940).

Le Roy réside alors à Molenbeek, de 1902 à 1919, à peu près à l’endroit où se dressera plus tard le chalet d’un club sportif que j’ai fréquenté dans ma jeunesse. C’est à Ixelles, dans la « ville haute », qu’il décède en 1941, en laissant des œuvres dont les titres sont marqués du sceau de la mélancolie : Les Chemins dans l’ombre (1920), La Nuit sans étoiles (1940). Le recueil Mon cœur pleure d’autrefois (1889) est qualifié d’« archimauvais (9) » par Van Lerberghe qui dénie à Le Roy la vocation de poète. Le Roy serait un peintre « égaré dans les lettres (10). Le groupe d’écrivains issus de Sainte-Barbe n’est donc pas aussi soudé qu’on le présentait dans l’émission « En toutes lettres ». Les « confrontations » l’emportent parfois sur les « interférences », notamment à propos de L’Annonciatrice. Van Lerberghe paraît « offensé par une trop proche ressemblance avec le thème de son propre drame (11) ». Pourquoi Maeterlinck conseille-t-il à Le Roy de resserrer sa pièce en un acte alors que, sur la base des deux premiers actes, Auguste Vermeylen envisage une traduction en néerlandais et une représentation prometteuse à Anvers ?

Le recueil Mon cœur pleure d’autrefois (1889) est qualifié d’« archimauvais (9) » par Van Lerberghe qui dénie à Le Roy la vocation de poète. Le Roy serait un peintre « égaré dans les lettres (10). Le groupe d’écrivains issus de Sainte-Barbe n’est donc pas aussi soudé qu’on le présentait dans l’émission « En toutes lettres ». Les « confrontations » l’emportent parfois sur les « interférences », notamment à propos de L’Annonciatrice. Van Lerberghe paraît « offensé par une trop proche ressemblance avec le thème de son propre drame (11) ». Pourquoi Maeterlinck conseille-t-il à Le Roy de resserrer sa pièce en un acte alors que, sur la base des deux premiers actes, Auguste Vermeylen envisage une traduction en néerlandais et une représentation prometteuse à Anvers ?

Jean Rogissart n’est pas totalement méconnu et l’étude universitaire qui lui a été consacrée, à Dijon, en 2014, pourrait être le point de départ d’une reconnaissance posthume bien méritée.

Jean Rogissart n’est pas totalement méconnu et l’étude universitaire qui lui a été consacrée, à Dijon, en 2014, pourrait être le point de départ d’une reconnaissance posthume bien méritée.

Sa connaissance de la langue de Shakespeare, dont il compile un certain nombre d’extraits, s’accompagne d’une spécialisation, dans l’univers institutionnel britannique, auquel il consacre un de ses premiers ouvrages. Son inlassable curiosité intellectuelle le plonge dans les traditions artistiques d’Espagne. Il se taille une réputation d’érudit en matière de guitare et de flamenco.

Sa connaissance de la langue de Shakespeare, dont il compile un certain nombre d’extraits, s’accompagne d’une spécialisation, dans l’univers institutionnel britannique, auquel il consacre un de ses premiers ouvrages. Son inlassable curiosité intellectuelle le plonge dans les traditions artistiques d’Espagne. Il se taille une réputation d’érudit en matière de guitare et de flamenco.

Co-auteur de trois romans policiers, Bernard Baritaud peut s’enorgueillir d’une opulente bibliographie où figurent cinq recueils poétiques, des journaux intimes, des livres de souvenirs et un ouvrage de critique littéraire consacré à Pierre Mac Orlan aux éditions Pardès dans la collection « Qui suis-je ? » dont il est un incontestable spécialiste. Balzac, Drieu la Rochelle et Paul Morand garnissent sa riche galerie d’écrivains préférés, sans oublier Stendhal dont Lucien Leuwen est selon lui le chef-d’œuvre.

Co-auteur de trois romans policiers, Bernard Baritaud peut s’enorgueillir d’une opulente bibliographie où figurent cinq recueils poétiques, des journaux intimes, des livres de souvenirs et un ouvrage de critique littéraire consacré à Pierre Mac Orlan aux éditions Pardès dans la collection « Qui suis-je ? » dont il est un incontestable spécialiste. Balzac, Drieu la Rochelle et Paul Morand garnissent sa riche galerie d’écrivains préférés, sans oublier Stendhal dont Lucien Leuwen est selon lui le chef-d’œuvre.

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique.

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique. À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

J

J 1 :

1 :

J’ai toutefois choisi de m’attarder sur le livre que Bernard-Henri Lévy a consacré à ce nouvel ordre sanitaire, alors que la France et la Belgique rivalisaient d’incohérence pour amorcer le « déconfinement ». D’aucuns vont s’étonner que je fasse une recension plutôt favorable de cet ouvrage. Elle ne change rien au fossé idéologique qui me sépare de cet auteur, mais je ne suis pas un lanceur de tartes à la crème et, lorsque paraît Ce virus qui rend fou, je ne me sens pas tenu d’ironiser : « le Lévy nouveau est arrivé ».

J’ai toutefois choisi de m’attarder sur le livre que Bernard-Henri Lévy a consacré à ce nouvel ordre sanitaire, alors que la France et la Belgique rivalisaient d’incohérence pour amorcer le « déconfinement ». D’aucuns vont s’étonner que je fasse une recension plutôt favorable de cet ouvrage. Elle ne change rien au fossé idéologique qui me sépare de cet auteur, mais je ne suis pas un lanceur de tartes à la crème et, lorsque paraît Ce virus qui rend fou, je ne me sens pas tenu d’ironiser : « le Lévy nouveau est arrivé ».

Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir.

Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir. Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance.

Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance. Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur.

Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur. L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116).

L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116). Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69).

Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69). Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux.

Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux. Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).

Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).

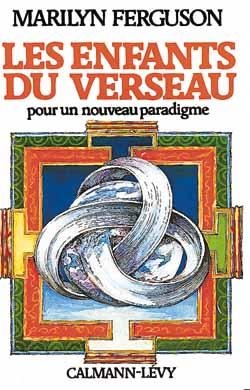

En raison de sa provenance californienne, ce courant de pensée est plus connu sous le vocable anglais de New Age. On peut situer l’origine de cette mouvance intellectuelle au début des années 1960, notamment avec le livre de Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau (1962).

En raison de sa provenance californienne, ce courant de pensée est plus connu sous le vocable anglais de New Age. On peut situer l’origine de cette mouvance intellectuelle au début des années 1960, notamment avec le livre de Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau (1962).

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Après l’affaire Dreyfus, ce socialisme tercériste se laisse contaminer par l’idéologie libérale du progrès, cette « gigantesque escroquerie à l’espérance » que dénonce Bernanos dans une retentissante conférence prononcée à Bruxelles en 1927. La même année, Guénon publie La Crise du monde moderne, dont un chapitre s’intitule « Le chaos social » (11). À qui profite celui-ci ?, s’interroge Michel Marmin dès 1996. L’auteur fait écho au conférencier du GRECE dès la page 5 en précisant que « la question sociale demeure au XXIe siècle un enjeu crucial au même titre que le défi identitaire des peuples européens et la préservation des écosystèmes, de leur flore, de leur faune et de leurs paysages ». reprenons notre approche chronologique et penchons-nous sur l’entre-deux-guerres mondiales.

Après l’affaire Dreyfus, ce socialisme tercériste se laisse contaminer par l’idéologie libérale du progrès, cette « gigantesque escroquerie à l’espérance » que dénonce Bernanos dans une retentissante conférence prononcée à Bruxelles en 1927. La même année, Guénon publie La Crise du monde moderne, dont un chapitre s’intitule « Le chaos social » (11). À qui profite celui-ci ?, s’interroge Michel Marmin dès 1996. L’auteur fait écho au conférencier du GRECE dès la page 5 en précisant que « la question sociale demeure au XXIe siècle un enjeu crucial au même titre que le défi identitaire des peuples européens et la préservation des écosystèmes, de leur flore, de leur faune et de leurs paysages ». reprenons notre approche chronologique et penchons-nous sur l’entre-deux-guerres mondiales. Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. «

Une des conférences insérées dans le florilège de Georges Feltin-Tracol a été prononcée durant l’été 2018 au « Pavillon noir », local ouvert « sur les quais de la Saône » par le Bastion social de Lyon, après l’« incroyable répression (p. 19) » qui s’abattit sur ces courageux militants installés, au printemps 2017, dans un bâtiment inoccupé. Des Bastions sociaux du même type ont vu le jour dans cinq autres villes françaises (Strasbourg, Chambéry, Marseille, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand). Ils fonctionnent selon des modalités analogues à celle de la section lyonnaise issue du GUD (Groupe Union-Défense) conduite alors par Steven Bissuel, promoteur de la réquisition immobilière susdite. Le point de départ de cette téméraire action militante est l’occupation non conforme d’un bâtiment municipal du IIe arrondissement de la Capitale des Gaules. «

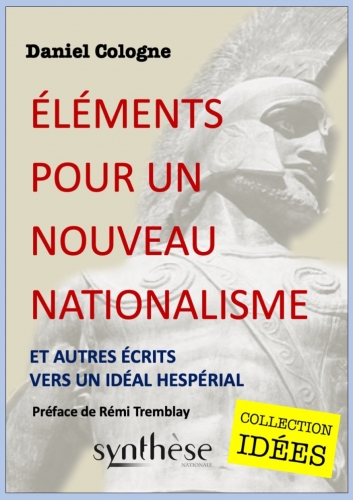

Ensuite, Daniel Cologne tente de définir la Droite dans un deuxième chapitre. Celui-ci fait le constat qu’« une des plus belles victoires du terrorisme intellectuel de la Gauche a été d’imposer à l’opinion une fausse définition de la Droite (p. 9) ». Sa définition de la Droite est en fait synonyme de verticalité, belle référence évolienne. « Julius Evola propose d’ailleurs de redéfinir la Droite comme une tournure d’esprit traditionaliste. L’homme de droite est celui qui adhère aux valeurs dont on trouve l’empreinte dans toutes les grandes civilisations indo-européennes : prééminence du politique, de l’éthique et du culturel sur l’économique et le social, nécessité d’un État fort capable d’organiser en un tout cohérent la pluralité naturelle de la société, nécessité de l’aristocratie (au sens étymologique grec de “ gouvernement des meilleurs ”), reconnaissance des valeurs héroïques comme critères de l’élite, refus du matérialisme (p.10). »

Ensuite, Daniel Cologne tente de définir la Droite dans un deuxième chapitre. Celui-ci fait le constat qu’« une des plus belles victoires du terrorisme intellectuel de la Gauche a été d’imposer à l’opinion une fausse définition de la Droite (p. 9) ». Sa définition de la Droite est en fait synonyme de verticalité, belle référence évolienne. « Julius Evola propose d’ailleurs de redéfinir la Droite comme une tournure d’esprit traditionaliste. L’homme de droite est celui qui adhère aux valeurs dont on trouve l’empreinte dans toutes les grandes civilisations indo-européennes : prééminence du politique, de l’éthique et du culturel sur l’économique et le social, nécessité d’un État fort capable d’organiser en un tout cohérent la pluralité naturelle de la société, nécessité de l’aristocratie (au sens étymologique grec de “ gouvernement des meilleurs ”), reconnaissance des valeurs héroïques comme critères de l’élite, refus du matérialisme (p.10). »

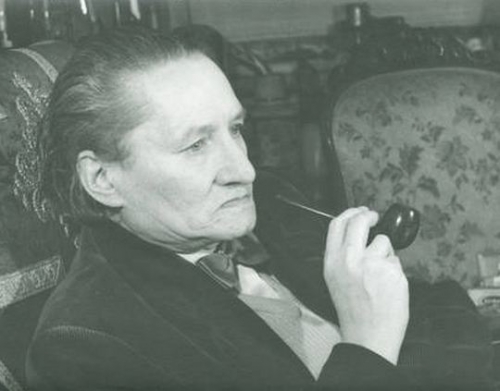

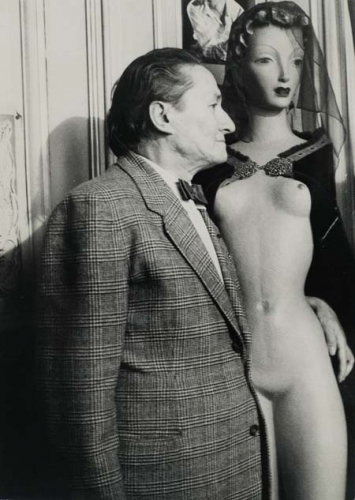

À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.

À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.  La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. »

La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. » Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.

Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.

Mais il existe aussi un « tiers-mondisme de droite » que son origine antérieure à 1952 autorise à qualifier de « paléo-tiers-mondisme » ou « tiers-mondisme » ante litteram. C’est ce courant de pensée qu’aborde le remarquable ouvrage de Philippe Baillet (1), sur une durée d’environ un siècle, avec un retour en arrière (p. 391) sur l’époque de la Révolution française.

Mais il existe aussi un « tiers-mondisme de droite » que son origine antérieure à 1952 autorise à qualifier de « paléo-tiers-mondisme » ou « tiers-mondisme » ante litteram. C’est ce courant de pensée qu’aborde le remarquable ouvrage de Philippe Baillet (1), sur une durée d’environ un siècle, avec un retour en arrière (p. 391) sur l’époque de la Révolution française. Aux yeux de Baillet, l’immigration non européenne et non blanche et l’islamisation constituent deux périls conjoints. C’est une hydre à deux têtes qu’il faut mettre hors d’état de nuire en tranchant sans équivoque le dilemme susdit : non à la « solidarité anti-impérialiste », oui à la « défense de la race », qui postule le combat contre l’islam et l’immigration. Cette conclusion dénuée de toute ambiguïté est adossée à une pénétrante analyse historique des idées alter-tiers-mondistes déjà présentes, en 1919 – 1922, dans la Ligue de Fiume fondée par le poète-soldat italien Gabriele d’Annunzio.

Aux yeux de Baillet, l’immigration non européenne et non blanche et l’islamisation constituent deux périls conjoints. C’est une hydre à deux têtes qu’il faut mettre hors d’état de nuire en tranchant sans équivoque le dilemme susdit : non à la « solidarité anti-impérialiste », oui à la « défense de la race », qui postule le combat contre l’islam et l’immigration. Cette conclusion dénuée de toute ambiguïté est adossée à une pénétrante analyse historique des idées alter-tiers-mondistes déjà présentes, en 1919 – 1922, dans la Ligue de Fiume fondée par le poète-soldat italien Gabriele d’Annunzio.

Après 1945, l’autre tiers-mondisme « accède à une claire conscience de lui-même qui donne lieu à une formulation théorique cohérente (p. 161) ». Telle est l’œuvre de Jean Thiriart, fondateur de Jeune Europe et partisan d’une « Quadricontinentale », c’est-à-dire d’une coordination des luttes de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud (la « Tricontinentale » fondée à La Havane en 1966), mais aussi en Europe. L’histoire des idées est redevable à Thiriart de la désignation de l’« ennemi américain » au sein d’un courant de pensée pour lequel cette prise de position n’était pas évidente. Elle est consolidée, au sein de la « Nouvelle Droite », par Alain de Benoist, Giorgio Locchi et Guillaume Faye, en un temps où les États-Unis partagent encore avec l’Union Soviétique l’hégémonie duopole hérité de Yalta. Baillet montre très bien que la russophilie est un des traits récurrents et distinctifs de l’« autre tiers-mondisme », même avant la décomposition du communisme. Nous verrons d’ailleurs plus loin que lui-même invite aujourd’hui les identitaires albo-européens à se tourner vers la Russie de Poutine comme vers le salutaire « poumon extérieur » souhaité par Thiriart.

Après 1945, l’autre tiers-mondisme « accède à une claire conscience de lui-même qui donne lieu à une formulation théorique cohérente (p. 161) ». Telle est l’œuvre de Jean Thiriart, fondateur de Jeune Europe et partisan d’une « Quadricontinentale », c’est-à-dire d’une coordination des luttes de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud (la « Tricontinentale » fondée à La Havane en 1966), mais aussi en Europe. L’histoire des idées est redevable à Thiriart de la désignation de l’« ennemi américain » au sein d’un courant de pensée pour lequel cette prise de position n’était pas évidente. Elle est consolidée, au sein de la « Nouvelle Droite », par Alain de Benoist, Giorgio Locchi et Guillaume Faye, en un temps où les États-Unis partagent encore avec l’Union Soviétique l’hégémonie duopole hérité de Yalta. Baillet montre très bien que la russophilie est un des traits récurrents et distinctifs de l’« autre tiers-mondisme », même avant la décomposition du communisme. Nous verrons d’ailleurs plus loin que lui-même invite aujourd’hui les identitaires albo-européens à se tourner vers la Russie de Poutine comme vers le salutaire « poumon extérieur » souhaité par Thiriart. Fondée deux ans plus tôt, la revue Totalité consacre un numéro spécial à la révolution iranienne et, dans les livraisons ultérieures, il est question d’une « croisade » (Antonio Medrano), qui « n’aura donc absolument pas lieu contre l’Islam, mais à ses côtés (p. 212) ». Éric Houllefort écrit que son camp est celui « du fanatisme des martyrs qui combattent et meurent dans la voie de Dieu (p. 210) ». Désormais, l’ennemi à désigner est la modernité. Le nationalisme-révolutionnaire se mue en un traditionalisme-révolutionnaire. Le monde de la Tradition auquel il est fait référence est celui décrit par Julius Evola et René Guénon. Sur la revue Totalité s’exerce l’influence de l’universitaire italien Claudio Mutti. Membre du groupe fondateur de Totalité, Baillet se livre aujourd’hui à une intransigeante critique de Mutti et de Guénon.

Fondée deux ans plus tôt, la revue Totalité consacre un numéro spécial à la révolution iranienne et, dans les livraisons ultérieures, il est question d’une « croisade » (Antonio Medrano), qui « n’aura donc absolument pas lieu contre l’Islam, mais à ses côtés (p. 212) ». Éric Houllefort écrit que son camp est celui « du fanatisme des martyrs qui combattent et meurent dans la voie de Dieu (p. 210) ». Désormais, l’ennemi à désigner est la modernité. Le nationalisme-révolutionnaire se mue en un traditionalisme-révolutionnaire. Le monde de la Tradition auquel il est fait référence est celui décrit par Julius Evola et René Guénon. Sur la revue Totalité s’exerce l’influence de l’universitaire italien Claudio Mutti. Membre du groupe fondateur de Totalité, Baillet se livre aujourd’hui à une intransigeante critique de Mutti et de Guénon. Mais il faut fidèlement rendre compte des arguments de Baillet, pour qui Guénon n’est pas un penseur infaillible « missionné » par on ne sait quel Centre Suprême. Il reproche à l’œuvre de Guénon son caractère totalement impolitique (c’est lui qui souligne). À ses yeux, Guénon ne cesse de « penser hors sol ». Son indifférence à la dimension raciale est proportionnelle au « simplisme effarant » avec lequel il définit la notion de peuple qui, comme toutes les catégories intermédiaires entre l’individuel et l’universel, l’intéresse très peu. Il « sort de l’histoire » au point que son testament intellectuel de 1946 (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps) ne contient pas une ligne sur le conflit mondial qui vient de se dénouer. À charge de Guénon, Baillet ajoute « sa méconnaissance presque totale du fait indo-européen », son approche de la mentalité moderne comme un « gigantesque envoûtement général », « son mépris affiché pour la coutume » et son ignorance des « réactions saines » de « régulation vitale » et de « défense immunitaire » garantissant la cohésion sociale.

Mais il faut fidèlement rendre compte des arguments de Baillet, pour qui Guénon n’est pas un penseur infaillible « missionné » par on ne sait quel Centre Suprême. Il reproche à l’œuvre de Guénon son caractère totalement impolitique (c’est lui qui souligne). À ses yeux, Guénon ne cesse de « penser hors sol ». Son indifférence à la dimension raciale est proportionnelle au « simplisme effarant » avec lequel il définit la notion de peuple qui, comme toutes les catégories intermédiaires entre l’individuel et l’universel, l’intéresse très peu. Il « sort de l’histoire » au point que son testament intellectuel de 1946 (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps) ne contient pas une ligne sur le conflit mondial qui vient de se dénouer. À charge de Guénon, Baillet ajoute « sa méconnaissance presque totale du fait indo-européen », son approche de la mentalité moderne comme un « gigantesque envoûtement général », « son mépris affiché pour la coutume » et son ignorance des « réactions saines » de « régulation vitale » et de « défense immunitaire » garantissant la cohésion sociale. La grande offensive laïciste de ces quarante dernières années est strictement contemporaine de l’immigrationnisme intensif, du relâchement des mœurs, du naufrage de l’enseignement, de la fièvre des questions sociétales et de l’émergence d’un type humain libéral-libertaire-libertin uniquement soucieux de sa « croissance personnelle ». Cette dernière expression est propre au mouvement New Age, que Baillet ne tient pas en grande estime, ce en quoi je suis totalement d’accord avec lui.

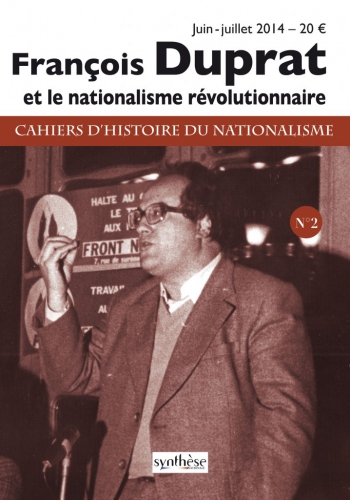

La grande offensive laïciste de ces quarante dernières années est strictement contemporaine de l’immigrationnisme intensif, du relâchement des mœurs, du naufrage de l’enseignement, de la fièvre des questions sociétales et de l’émergence d’un type humain libéral-libertaire-libertin uniquement soucieux de sa « croissance personnelle ». Cette dernière expression est propre au mouvement New Age, que Baillet ne tient pas en grande estime, ce en quoi je suis totalement d’accord avec lui. Avec François Duprat, je n’ai eu que des relations épistolaires. Je ne puis donc ni confirmer ni infirmer le « dégoût physique (p. 24) » qu’il inspirait à Baillet et à d’autres. Il m’a accueilli dans sa Revue d’histoire du fascisme et m’a encouragé dans mon essai de transformer à Genève, le NOS (Nouvel ordre social) en un GNR (Groupe nationaliste-révolutionnaire). Le Genevois Georges Néri et moi-même avons crée le CCL (Cercle Culture et Liberté), à la tribune duquel ont pris la parole Jean-Gilles Malliarakis (p. 391) et Yves Bataille (pp. 178 – 179). Ma rencontre à Lausanne avec Gaston-Armand Amaudruz (pp. 159 – 160), qui reprochait à Evola de « débiologiser » la race, atteste que j’ai été aussi attentif que possible au discours identitaire de base, bien que ma préférence pour le traditionalisme intégral impliquât la revendication d’une identité tendancielle : la « race de l’esprit » transversale et trans-ethnique, la caste comme « tendance foncière (Schuon) ». Aux côtés de l’excellent germaniste Robert Steuckers (p. 99) militait le regretté Alain Derriks, dont je n’ai pas oublié cette remarque : la lecture d’Evola et de Guénon n’incite-t-elle pas à un alter-universalisme susceptible de détourner les identitaires des priorités de leur combat pour leur particularisme culturel et racial ?

Avec François Duprat, je n’ai eu que des relations épistolaires. Je ne puis donc ni confirmer ni infirmer le « dégoût physique (p. 24) » qu’il inspirait à Baillet et à d’autres. Il m’a accueilli dans sa Revue d’histoire du fascisme et m’a encouragé dans mon essai de transformer à Genève, le NOS (Nouvel ordre social) en un GNR (Groupe nationaliste-révolutionnaire). Le Genevois Georges Néri et moi-même avons crée le CCL (Cercle Culture et Liberté), à la tribune duquel ont pris la parole Jean-Gilles Malliarakis (p. 391) et Yves Bataille (pp. 178 – 179). Ma rencontre à Lausanne avec Gaston-Armand Amaudruz (pp. 159 – 160), qui reprochait à Evola de « débiologiser » la race, atteste que j’ai été aussi attentif que possible au discours identitaire de base, bien que ma préférence pour le traditionalisme intégral impliquât la revendication d’une identité tendancielle : la « race de l’esprit » transversale et trans-ethnique, la caste comme « tendance foncière (Schuon) ». Aux côtés de l’excellent germaniste Robert Steuckers (p. 99) militait le regretté Alain Derriks, dont je n’ai pas oublié cette remarque : la lecture d’Evola et de Guénon n’incite-t-elle pas à un alter-universalisme susceptible de détourner les identitaires des priorités de leur combat pour leur particularisme culturel et racial ?

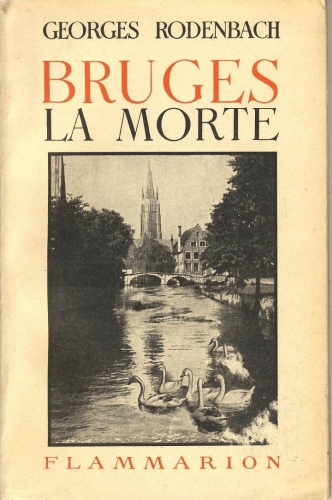

Auteur de huit recueils poétiques d’inspiration parnassienne, Rodenbach est surtout connu pour ses romans dont le style est aux antipodes du réalisme et du naturalisme. Trois personnages, une intrigue simple, une temporalité romanesque concentrée en un semestre, de novembre à mai : tels sont les ingrédients de Bruges-la-Morte.

Auteur de huit recueils poétiques d’inspiration parnassienne, Rodenbach est surtout connu pour ses romans dont le style est aux antipodes du réalisme et du naturalisme. Trois personnages, une intrigue simple, une temporalité romanesque concentrée en un semestre, de novembre à mai : tels sont les ingrédients de Bruges-la-Morte.