jeudi, 24 mars 2022

Le coup de Poutine sur le gaz, le pétrole et le rouble, qui rend plus difficiles les sanctions européennes

Le coup de Poutine sur le gaz, le pétrole et le rouble, qui rend plus difficiles les sanctions européennes

Federico Giuliani

Source: https://it.insideover.com/economia/la-mossa-di-putin-su-gas-petrolio-e-rublo-che-inguaia-le-sanzioni-europee.html

Renforcer le rouble, limiter davantage le poids des sanctions économiques et jouer un tour à l'Europe. La Russie n'acceptera plus de paiements en dollars et en euros pour son gaz livré à l'Europe, mais uniquement en roubles. Le président russe Vladimir Poutine l'a déclaré lors d'une réunion du gouvernement, en dévoilant ainsi une carte surprise de son jeu.

"J'ai décidé de mettre en œuvre une série de mesures visant à transférer le paiement de nos fournitures de gaz aux pays hostiles (c'est-à-dire ceux qui ont mis en œuvre des sanctions contre Moscou) en roubles russes", a déclaré le chef du Kremlin, ordonnant que les changements soient mis en œuvre dès que possible. La Banque centrale et le Cabinet des ministres doivent déterminer dans un délai d'une semaine la procédure à mettre en œuvre".

"Cela n'a aucun sens pour nous de livrer nos marchandises à l'Union européenne et aux États-Unis et de recevoir des paiements en dollars, en euros ou dans d'autres devises", a fait valoir M. Poutine, laissant entendre que la Russie commencera à n'accepter que des roubles en échange de la vente de gaz naturel, avec la perspective d'appliquer cette mesure à d'autres matières premières également.

Les effets de l'annonce

Hier, suite aux déclarations de Poutine, le prix du gaz a augmenté. À Amsterdam, après un bond à 119 € par Mwh, les prix ont chuté à 115 €, soit une hausse de 17 % par rapport à la clôture d'hier. À Londres, le prix s'est établi à 273 pence par Mmbtu (+16,8%). Après avoir atteint un pic à environ 132,25 € par mégawattheure, le prix du gaz au hub néerlandais Ttf continue d'augmenter, bien qu'avec un léger ralentissement.

À tout cela, il faut ajouter le fait que la Russie continuera à fournir du gaz selon les volumes et les prix fixés dans les contrats précédents, "car le pays tient à sa réputation de partenaire et de fournisseur fiable". Autre effet des paroles de Poutine : le rouble a repris de la valeur à la bourse de Moscou. Presque comme par magie, ces dernières heures, il s'échangeait à 100 contre le dollar, contre 75 dans la période précédant la guerre en Ukraine.

Les réactions de l'Europe

Pour l'instant, il n'y a pas de réactions officielles de l'Union européenne. L'Allemagne a toutefois réagi, par l'intermédiaire du ministre allemand de l'économie Robert Habeck. "Ce serait une rupture de contrat si la Russie insistait pour que les achats de gaz des pays de l'UE soient désormais payés en roubles", a-t-il déclaré. L'Allemagne, a ajouté le ministre Habeck, "consultera ses partenaires européens pour évaluer si la demande du président russe Vladimir Poutine signifie qu'elle n'est plus un partenaire stable".

Depuis l'Italie, l'économiste et conseiller du Palazzo Chigi Francesco Giavazzi a expliqué que "payer le gaz russe en roubles reviendrait à contourner les sanctions. Il n'y a pas de décision" de la part du gouvernement, "mais je pense que nous continuerons à le payer en euros".

Le coup de Poutine

Au début, il semblait que le geste de Poutine était une tentative désespérée d'alléger le poids des sanctions. C'est le cas, mais il n'y a pas du tout de désespoir dans la démarche du Kremlin, c'est en pleine conscience de frapper l'Europe et de s'en moquer en même temps que ce geste a été posé.

Pourquoi la Russie préfère-t-elle soudainement être payée en roubles plutôt qu'en dollars ou en euros, c'est-à-dire en deux monnaies beaucoup plus fortes que la très faible monnaie russe ? Le raisonnement de Poutine est simple : pour continuer à acheter du gaz russe, il faudra bientôt payer en roubles. Les pays européens devront donc, d'une manière ou d'une autre, en récupérer suffisamment pour pouvoir régler d'énormes comptes. Et le seul moyen d'accumuler suffisamment de roubles sera de frapper à la porte de la Banque centrale russe et de demander de changer les euros en roubles. De son côté, la Banque sera heureuse de mettre ces roubles sur la table en échange de devises précieuses.

En d'autres termes, désormais, en achetant du gaz russe, les pays européens n'engraisseront plus les poches des entreprises proches du Kremlin ou contrôlées par lui, mais directement l'État russe. Ainsi, malgré les sanctions, Moscou pourra continuer à rafler des euros et des dollars : 1) soutenir l'économie russe qui risque de faire défaut ; 2) payer les dépenses de guerre ; et 3) rembourser la dette extérieure. Si les plans de Poutine fonctionnent, le bloc occidental court le risque d'une défaite financière. Oui, car à ce moment-là, les sanctions "rebondiraient" sur la Russie, générant le plus classique des effets boomerang.

18:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, russie, union européenne, rouble, pétrole, gaz, gaz naturel, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi les sanctions contre la Russie seront un flop

Pourquoi les sanctions contre la Russie seront un flop

Paolo Mauri

Source: https://it.insideover.com/guerra/ecco-perche-le-sanzioni-alla-russia-saranno-un-flop.html

On les appelle des sanctions mais on pourrait tout aussi bien les appeler des représailles. Frapper un pays sur le plan économique et commercial, bien que ce ne soit pas un acte de guerre, est comparable à une courte campagne de bombardement sur ses centres industriels : si elle est bien ciblée et capillaire, elle peut le mettre à genoux.

La guerre que les pays occidentaux veulent mener contre la Russie à cause de son intervention armée en Ukraine ne se fait - heureusement - que par des sanctions économiques. Mettre la Russie à genoux sur le plan économique est précisément ce que l'Occident espère, puisqu'il ne s'est pas engagé à intervenir militairement en faveur de Kiev, abandonnant les Ukrainiens à leur sort. Un destin, cependant, qui semble prendre plus de temps que ce que Moscou avait prévu. Maintenant, certains de ce côté du monde commencent à penser que les sanctions ne serviront peut-être pas à prostrer la Russie de Poutine, qui s'est assurée une certaine immunité.

En fait, les sanctions ont leur plus grand impact à court terme, surtout lorsqu'on parle d'une nation comme la Russie, qui, en termes de potentiel industriel et de disponibilité des ressources minérales, n'est pas comparable à l'Irak de Saddam Hussein ou à la Corée du Nord de Kim Jong-un.

Moscou est sous le coup de sanctions internationales depuis 2014, date à laquelle elle a perpétré le coup d'État en Crimée, qu'elle a ensuite annexée à la Fédération, et dans le Donbass, qui a déstabilisé l'est de l'Ukraine avec une guerre qui se poursuit depuis lors et a servi de prétexte à l'invasion de l'Ukraine.

Le journal britannique The Guardian rapporte que pendant plus d'une décennie, la politique du Kremlin a soigneusement réduit la dette intérieure des secteurs public et privé et donné à la banque centrale le temps de constituer un coffre d'actifs étrangers suffisamment important pour soutenir les finances du pays pendant des mois, voire des années. Cela signifie, poursuit le journal britannique, que les sanctions mises en place ces derniers jours par l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada ne devraient pas avoir d'effet significatif sur l'économie russe ou sa stabilité financière.

Il est également dit que seul l'ensemble des mesures utilisées contre l'Iran, à savoir l'exclusion de la Russie du système de paiements internationaux, Swift, et également l'interdiction des achats de pétrole et de gaz russes, permettra d'obtenir quelque chose.

Comme l'a dit Hosuk Lee-Makiyama, directeur du Centre européen d'économie politique internationale, "l'Europe s'est autorisée à s'intégrer davantage à la Russie, tandis que la Russie s'est séparée de l'Europe". Il a déclaré que les pays de l'UE possédaient un total de 300 milliards d'euros d'actifs russes qui seraient susceptibles d'être confisqués si une guerre financière sans merci éclatait. Le Royaume-Uni possède des milliards de dollars supplémentaires par le biais de sociétés telles que BP, qui détient une participation de près de 20 % dans la société pétrolière russe Rosneft.

Déconnecter la Russie du système de paiement international n'aurait donc pas le même effet que celui observé avec l'Iran ou la Corée du Nord.

Lee-Makiyama précise également qu'il s'agit d'une "option nucléaire, qui signifie que vous vous exterminez en même temps que votre ennemi". Swift, qui est le principal système de paiement sécurisé utilisé par les banques, pourrait également être mis sur la touche par son mécanisme rival soutenu par le gouvernement chinois, CIPS, que la Russie pourrait utiliser pour mener ses affaires financières complétées par des transactions directes avec des contreparties.

Il est également possible pour les pays du G7 et de l'UE d'interdire l'achat de gaz et de pétrole russes, mais les analystes des matières premières s'accordent à dire que si les marchés pétroliers ont la capacité de compenser la perte des approvisionnements russes par une hausse des prix limitée à 140 dollars le baril, il n'y a aucun espoir d'augmenter la production de gaz pour combler le vide créé par un embargo sur le gaz russe.

Pour l'Europe continentale donc - et en particulier pour l'Italie - ce serait un coup dur, étant donné les volumes qui proviennent encore de Russie, mais on oublie toujours de penser que le gaz - comme les autres hydrocarbures - est important pour ceux qui l'achètent mais aussi pour ceux qui le vendent : c'est pourquoi les exportations de gaz russe ont fondamentalement toujours été fiables, même pendant les moments forts de conflit militaire. Le blocage soudain des approvisionnements obligerait rapidement les pays européens à rationner le gaz et à dépendre davantage du GNL des États-Unis et des pays arabes, et il est probable que le prix augmente à nouveau pour atteindre neuf fois le niveau observé avant Noël dernier.

Le journal termine son analyse en estimant que "sans interdiction d'exporter du pétrole et du gaz et sans expulsion des systèmes de paiement internationaux, l'impact des sanctions sur la Russie sera limité", mais il pourrait l'être de toute façon.

Nous avons en fait donné 8 ans à Moscou pour changer son système économique/commercial/industriel. Comme mentionné, la Russie dispose d'un potentiel industriel qui a profité des sanctions pour se mettre en place, et bien qu'au milieu de mille difficultés, ses effets commencent à se faire sentir. Les turbines à gaz à usage naval en sont un exemple : après 2014, Moscou a été soumise à l'embargo ukrainien, qui a bloqué leur vente ainsi que celle de nombreux autres composants aéronautiques et navals construits en Ukraine. La Russie a donc pu, lentement et pas encore tout à fait efficacement, remplacer ces moteurs construits par Zorya-Mashproekt par d'autres produits de manière indépendante, et elle l'a fait, et le fait, avec toute une gamme de produits.

18:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, russie, politique internationale, sanctions, sanctions antirusses |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Ukraine, le Donbass et l'importance de respecter l'histoire

L'Ukraine, le Donbass et l'importance de respecter l'histoire

par Lorenzo Nicola Roselli

Source: https://www.ideeazione.com/ucraina-donbass-e-limportanza-di-rispettare-la-storia/

De nos jours, tout le monde est un peu ukrainien (mais comme notre programmation nationale me fait penser à Troy Mcclure, je dirais plutôt "ukrainologues"), mais à y regarder de plus près, tout contexte historique sur les événements de cette importante partie de l'Europe dans le discours actuel est réduit à l'orthographe bégayante de "Kievan Rus'" (la Rus' de Kiev) et à de vagues anecdotes d'antan replacées uniquement dans l'histoire du vingtième siècle.

Par exemple, peu de gens semblent savoir que les couleurs du drapeau ukrainien, au-delà de l'image poétique du champ de blé doré sous un ciel bleu clair, ont une référence héraldique précise : les armoiries du Hetmanat cosaque.

L'hetman (отаман) était le titre donné au commandant en chef de la communauté cosaque dont la société, fidèle aux plus anciennes traditions guerrières nordiques et slaves, plaçait à sa tête une aristocratie strictement combattante.

Lorsqu'en 1648, l'hetman Bohdan Chmel'nyc'kyj (que nous connaissons sous le nom de Bogdan "le Noir") décide de se révolter avec sa communauté contre la Confédération polono-lituanienne afin d'établir en 1649 un nouvel État chrétien-orthodoxe entre la Galicie, la Bessarabie et la Biélorussie, orienté vers un pacte de loyauté envers la Principauté de Moscou, il décide de l'appeler l'"Hetmanat des Cosaques".

L'Ukraine a ainsi été créée en tant qu'entité étatique séparée et distincte à la fois de la Pologne et de la Russie (dont elle était néanmoins un État vassal par la volonté même des Cosaques).

L'insigne jaune et bleu de l'Hetmanat a été choisi en 1917 comme symbole de l'éphémère État ukrainien ainsi que de la République populaire d'Ukraine et de la République d'Ukraine occidentale dans les années qui ont immédiatement suivi la fin de la Grande Guerre avant d'être démantelé par l'expansion de la Pologne nouvellement formée et les répercussions de la guerre civile russe.

Le guerrier cosaque (armoiries historiques de l'Hetmanat) a disparu de la symbolique de l'Ukraine actuelle au profit du Trident de St Vladimir (en continuité avec la République d'Ukraine occidentale).

Cependant, l'insigne officiel de la "Novorossiya", le projet de confédération lancé en 2015 par la République populaire de Donetsk pour toute la région du Don, le replace à son épicentre en le soulignant de l'aigle bicéphale de la Rus'.

Un symbole éminemment ukrainien qui rappelle l'identité nationale inassouvie de nombreux habitants de Donetsk et de Lougansk (et qui émerge dans ce documentaire de Vice réalisé en 2014 à Donetsk, où un citoyen de la république naissante crie à un jeune partisan de l'Euromaïdan qui l'invitait de manière provocante à partir en Russie : "Je veux vivre en Ukraine ! En Ukraine, où je suis né ! Votre "Ukraine" devient peut-être occidentale, mais la mienne reste ici" https://www.youtube.com/watch?v=woD44CsR4jg&t=462s minute 6:44).

Tout cela pour dire que vous pouvez bien écrire #IStandWithUkrain, mais ce à quoi nous assistons, dans son immense tragédie, reste aussi un conflit civil.

Et ceux qui accompagnent l'Ukraine (la plus pauvre, la plus dévastée par la haine interne et les bombardements) depuis sept ans et demi, n'ont certainement pas besoin de leçons de solidarité humaine de la part de ceux qui font bouger leur conscience en fonction des tendances observables sur Twitter.

18:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, donbass, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

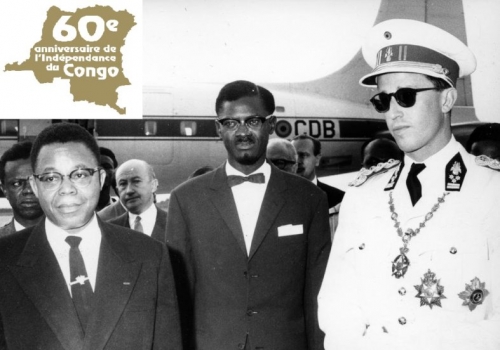

Le Congo des Congolais : un désastre en devenir

Le Congo des Congolais : un désastre en devenir

Marco Valle

Source: https://it.insideover.com/storia/il-congo-dei-congolesi-un-disastro-annunciato.html

Quelques mois avant l'indépendance, les autorités coloniales semblaient encore convaincues de la solidité de leur pouvoir au Congo (belge). C'était de la folie, et pourtant, en août 1959, un rapport officiel affirmait que "l'autonomie (et non pas l'indépendance ; nda) sera le résultat d'un développement contrôlé et progressif, à long terme". Dix mois plus tard, le Congo belge, en tant que tel, a disparu de la carte.

Que s'est-il passé ? Beaucoup de choses. Après la Seconde Guerre mondiale, dans l'indifférence des autorités endormies, un petit groupe de jeunes intellectuels congolais, pour la plupart formés dans les missions catholiques, a commencé à s'organiser, à s'unir. A faire de l'agitation. Des segments de plus en plus importants des classes urbaines africaines ont commencé à se rassembler (et à se diviser) autour de l'ancien séminariste Joseph Kasa Vubu - de l'ethnie Bakongoko - et de son groupe Abako, ou à suivre le cercle Conscience africaine de l'abbé Joseph Malula et de Joseph Ileo.

En 1956, Malula et Ileo publient un Manifeste dans lequel, répondant à l'hypothèse de van Bilsen, ils exposent une synthèse entre être européen et être africain au sein d'une future grande communauté belgo-congolaise. Kasa Vubu rejette catégoriquement les propositions gradualistes de ses rivaux et rédige son propre document, beaucoup plus radical, qui envisage la création rapide d'un Congo indépendant mais, surtout, fédéral, respectueux des groupes ethniques et pluraliste. Il s'agissait d'un débat important auquel Bruxelles n'a pas prêté attention. Pourquoi pas ? Giovanni Giovannini, un témoin de l'époque, répond brutalement : "Pourquoi le devrait-il ? Quels étaient les partisans de ces chefs de petites associations tribales : tous ces gens qui, de plus, dépendaient pour leur nourriture quotidienne du salaire de l'administration et qui pouvaient, par conséquent, être facilement rappelés à l'ordre par le chef du bureau, sans même avoir recours aux gendarmes?". En bref, les Belges se sont appuyés sur les tensions tribales, la fragmentation sociale, l'arriération des masses et, surtout, ont sous-estimé les anciens élèves des missions catholiques. Une erreur : les prêtres sont de bons enseignants.

Les résultats du 8 décembre 1957 se sont avérés surprenants. Pour citer à nouveau Giovannini, "contrairement aux prédictions des colons, 84,7% des électeurs de Léopoldville se sont rendus aux urnes. Les Abako ont remporté la majorité absolue : 78,2% des voix, 133 des 170 sièges du conseil mis à la disposition des Noirs. Ainsi, ce ne sont pas seulement les bakongoko qui ont voté pour Abako, mais aussi les bangalas, les balubas et autres des innombrables groupes ethniques ; c'était une prise de position en faveur du "contre-manifeste" d'Abako. Le nationalisme africain contre le colonialisme belge".

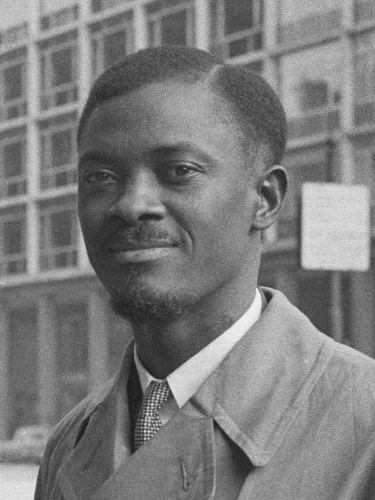

Mais Kasa Vubu (photo, ci-dessus) n'était pas le seul champion de l'indépendance. Avec le soutien décisif des partis belges, le Mouvement National Congolais prend forme en octobre 1958, dirigé par le catholique Ileo et le socialiste Cyrille Adula ; dans les intentions des promoteurs, le MNC devait être la réponse modernisatrice, centraliste et gradualiste à la faction ethnique, fédéraliste et extrémiste de Kasa Vubu. Afin d'équilibrer les courants internes, les deux dirigeants décident de coopter un sympathisant congolais du parti libéral au sein de la direction et choisissent le directeur adjoint apparemment modéré de la brasserie Polar, Patrice Lumumba (photo, ci-dessous). Personnage excentrique, confus et notoirement malhonnête, mais doté d'un charisme et d'un culot considérable, Lumumba prend rapidement la tête du parti et opère un changement politique radical. En l'espace de quelques mois, le "bon Patrice" est devenu le leader des indépendants, mais les Belges - obtusément convaincus qu'ils le contrôlent - ont continué à lui accorder toutes les facilités et à le favoriser contre Abako.

La situation a atteint son paroxysme le 4 janvier 1959. L'interdiction d'un rassemblement de Kasa Vubu a déclenché l'ire d'une foule qui a pris d'assaut les palais du pouvoir, les maisons et les magasins des Européens, les hôpitaux et les églises. Après trois jours de folie et 49 morts, le soulèvement est réprimé mais l'impact psychologique, tant pour les Blancs que pour les indigènes, est énorme. Tant au Congo qu'en Belgique, l'incertitude, le malaise et l'urgence étaient omniprésents : les facteurs centraux qui allaient influencer chaque étape politique de la crise, jusqu'à l'acte final.

Le 13 janvier, Baudouin stupéfie une nouvelle fois le monde politique par un message dans lequel il reconnaît le principe d'une indépendance accordée "sans retard fatal ni imprudence téméraire". Une démarche téméraire qui visait à relancer le projet d'un trône africain pour Léopold III - relançant la solution des "deux monarchies" - mais désormais irréaliste, hors du temps.

À son tour, le gouvernement, dirigé par Gaston Eyskens, tente de reprendre l'initiative et d'imposer une feuille de route pour une indépendance limitée. Mais le Congo est désormais hors de contrôle et, alors que les incidents se multiplient et que la désobéissance civile s'amplifie, le découragement prend le dessus et paralyse l'administration coloniale. Fin 59, les Belges se retrouvent dos au mur : la seule solution possible pour sortir de l'impasse et retrouver la suprématie est la force. Une hypothèse fortement demandée, comme mentionné ci-dessus, par le souverain mais inacceptable pour les politiciens. Faisant appel à un article de la Constitution de 1893 qui empêchait l'utilisation des troupes métropolitaines dans la colonie - un rappel de la méfiance de longue date du gouvernement à l'égard des entreprises de Léopold II - le gouvernement, en accord avec l'opposition socialiste, exclut toute option militaire. L'ombre de la guerre d'Algérie plane sur la Belgique.

C'était encore une autre erreur. Une intervention limitée mais efficace de l'armée nationale aurait bloqué les dérives maximalistes et contraint les dirigeants africains à modérer leur ton et leurs prétentions. Ayant éclipsé l'hypothèse armée, le pouvoir politique et financier n'a d'autre choix que de négocier avec les Congolais ; le 20 janvier 1960, il convoque à Bruxelles une "table ronde" avec les représentants des différents "partis" africains : radicaux, modérés, unitaires, fédéralistes. Un cirque, mais "malgré de nombreuses divisions, les délégués congolais ont réussi à présenter un front uni et à obtenir l'indépendance le 1er juillet. La réaction apparemment surprenante du gouvernement s'explique par la crainte d'une sécession des colons blancs et, plus généralement, par le souci de garder le contrôle des richesses du pays, même au prix d'une indépendance accordée à la hâte. Une constitution provisoire, rédigée par des juristes belges, tente de concilier les aspirations des partisans de l'unité avec celles des "fédéralistes".

Les élections de mai 1960 donnent la victoire au MNC, mais il ne remporte qu'un tiers des sièges. Lumumba accepte d'élire le fédéraliste Kasa Vubu à la présidence de la république, mais à condition qu'il devienne premier ministre et se réserve le droit d'imposer un pouvoir présidentiel fort une fois l'indépendance acquise. Un traité d'amitié belgo-congolais est signé le 29 juin et le Congo est proclamé indépendant le jour suivant.

17:38 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, congo, congo belge, belgicana, afrique, affaires africaines, histoire africaine, colonialisme, indépendance congolaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Ukraine et la "troisième guerre mondiale par morceaux"

L'Ukraine et la "troisième guerre mondiale par morceaux"

Par Emanuel Pietrobon

Source: https://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/ucraina-terza-guerra-mondiale-a-pezzi/

L'Ukraine est le doigt, la transition multipolaire est la lune. Qu'est-ce que cela signifie ? Que cette guerre restera dans les mémoires comme le tournant du 21e siècle, dépassant le 11 septembre en importance, et qu'elle changera le monde. Il y aura un avant et un après en Ukraine : pour chacun d'entre nous et pour chaque puissance de la planète.

L'avenir de la "Rus' de Kiev" ne se joue pas seulement en Ukraine, c'est-à-dire dans sa position géopolitique et identitaire, dans un bloc plutôt qu'un autre, car c'est là que s'écrit l'avenir du monde. L'Ukraine est un champ de bataille et une table de négociation. Il s'agit d'une terre contestée et de la tranchée d'un "choc des civilisations" prédit par Samuel Huntington dans un avenir proche mais encore lointain, en 1996.

C'est en Ukraine que tout commence et finit. C'est là que se termine l'eurasisme, le rêve d'une Europe de Lisbonne à Vladivostok, et que commence le nouveau chapitre du perpetuum bellum entre les deux parties antagonistes de l'Occident - l'Amérique et l'Europe. L'Ukraine, c'est le rêve caché de la Pologne, qui se voit comme le Christ de l'Europe ressuscité. C'est la pomme d'or de la Turquie d'Erdogan, l'héritier agité qui revendique l'héritage de la Sublime Porte. C'est le pivot géostratégique qui peut aider les États-Unis à "expulser" la Russie en Asie. Et c'est surtout une étape clé dans la "troisième guerre mondiale en morceaux".

Des milliers de combattants volontaires, venus du monde entier, se sont rendus en Ukraine pour tenir une arme : certains pour appuyer sur la gâchette devant l'armée russe et d'autres pour appuyer Moscou devant l'armée ukrainienne. Des milliers. Des dizaines de milliers. De toutes les parties du globe - d'Europe occidentale, d'ex-Yougoslavie, de Syrie, du Moyen-Orient, de la République centrafricaine. Et de toutes les croyances - communistes, islamistes, néo-nazis, pan-slaves orthodoxes.

À mi-chemin entre la Yougoslavie des années 1990 et l'Espagne des années 1930, l'Ukraine est un aimant pour les fous, les idéalistes et les nouveaux lansquenets. C'est là que se joue un nouveau chapitre de ce que le pape François a appelé en 2014 la troisième guerre mondiale par morceaux.

Pontifes, bâtisseurs de ponts aux yeux aquilins, leur don est la précognition. L'histoire a rapidement donné raison à l'héritier de Pierre: ces conflits qui explosaient comme une traînée de poudre sur la planète faisaient partie d'une confrontation hégémonique plus large entre blocs. Des blocs qui, en 2022, après huit années de germination alternant avec des phases épisodiques de dormance, ont commencé leur anthèse, leur floraison.

La guerre en Ukraine a sanctionné le début de la récolte. Et si la récolte de la Fédération de Russie est particulièrement riche, au point d'attirer des combattants prêts à mourir pour la Troisième Rome depuis la Syrie et la République centrafricaine, c'est parce que les semailles ont duré des années, ont été vastes et ont été sagement expérimentées sur des théâtres longtemps asséchés par les politiques impérialistes des puissances occidentales. Des théâtres qui, aujourd'hui, sont prêts à se sacrifier pour le Kremlin, dont ils se souviennent de l'engagement en faveur de la décolonisation pendant la guerre froide.

Les analystes craignent l'"internationalisation du conflit", mais la vérité est qu'il est déjà international. Dans un sens, il l'a toujours été. Mais il l'est devenu, aujourd'hui, à partir du moment où l'Ukraine a créé une Légion étrangère, en commençant à recevoir des armements de l'Alliance atlantique, et à partir du moment où la Russie a convoqué des pelotons de loyalistes de ces lieux du monde qui avaient une dette à payer. Et nombreux sont les débiteurs qui ont un compte à régler avec le Kremlin, aujourd'hui et demain : du "Triangle de la résistance" latino-américain (que l'on appelle aux États-Unis la "Troïka de la tyrannie") à l'Afrique lusophone et francophone.

Les périphéries au centre

La troisième guerre mondiale en "morceaux", ou "compétition entre grandes puissances" pour les palais les plus raffinés, entre dans une nouvelle phase au début des années 2020 avec les "périphéries ramenées au centre". Les périphéries, c'est-à-dire les parias de la mondialisation, les satellites, les bandes de terre contestées, les États dortoirs en marge des grands empires, les vestiges de l'ère coloniale et les foyers de conflits gelés et de rivalités inassouvies, au centre de la confrontation. Comme dans les années de la première guerre froide, où l'éloignement était synonyme d'importance.

Ce sont les États périphériques qui ont été submergés par des changements de régime, des guerres civiles, des complots de coup d'État et des opérations hybrides au cours de la période d'avant-guerre, comme le Kazakhstan récemment, et ce sont les États périphériques qui connaîtront un crescendo d'instabilité au cours de la période d'après-guerre. Ce sont les États périphériques qui envoient des combattants en Ukraine. Et ce sont les États périphériques qui seront écrasés comme des fourmis par les éléphants de combat dans la période d'après-guerre.

C'est dans l'Atlantique, plein de périphéries à enflammer, que l'axe Moscou-Beijing va tenter de déplacer le viseur du fusil. Une réaction inattendue mais prévisible à l'avancée occidentale dans les arrière-cours de la Russie et de la Chine, au sang qui coule depuis longtemps le long de la Nouvelle route de la soie. Si les deux "puissances révisionnistes" n'ont pas le droit d'avoir des sphères d'influence, alors les États-Unis non plus : la "doctrine Monroe" est désormais à l'épreuve du XXIe siècle.

L'Atlantique, en un mot, pourrait devenir aussi géo-pertinent que l'Indo-Pacifique. C'est ce que suggèrent un certain nombre d'événements survenus en 2021 : le regain de dynamisme russe dans le Triangle de la Résistance, le "retour" chinois au Nicaragua, le vent d'instabilité qui a enveloppé les dominions français en Amérique latine, les ambitions chinoises en Guinée équatoriale et, enfin et surtout, le curieux murmure de Xi Jinping, le diable tentateur, aux oreilles des nationalistes argentins qui continuent de rêver de récupérer les Malvinas/Falklands.

Anciens et nouveaux spectres de l'Europe

L'Atlantique sera (pré)pris en charge par les États-Unis, mais le Vieux Continent devra être pris en charge par l'Europe. L'Europe, qui a été absente en Ukraine, se limitant à armer et à sanctionner alors qu'elle aurait dû au contraire occuper le devant de la scène aux tables de négociations. Une scène poliment laissée à la Chine, à Israël et à la Turquie.

L'Europe sera un théâtre clé de la troisième guerre mondiale en morceaux et il ne pouvait en être autrement : c'est le continent spécial par excellence. C'est le terminus de la nouvelle route de la soie. C'est l'appendice occidental de l'Eurasie. C'est la prairie fertile que se disputent les États-Unis et la Russie. Elle abrite un tas de banlieues prêtes à devenir des centres, comme les entités serbes de Bosnie, du Kosovo, de Macédoine du Nord et de Transnistrie. Et son balcon donne sur des veines non couvertes qui battent et peuvent saigner facilement, comme l'Abkhazie, le Karabakh et l'Ossétie du Sud.

L'Europe, géographiquement vulnérable et identifiable comme faible, peut être mise à mal de diverses manières : du terrorisme à la polarisation sociale. La frontière liquide qu'est la Méditerranée l'expose aux "armes de migration massive" - "ceux qui contrôlent le Sahel ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer à volonté les robinets des flux migratoires vers l'Europe", de sorte que les grands rivaux de l'Europe avancent dans cette ancienne province de la France. Et les États-nations aux traditions unitaires moins solides peuvent être déstabilisés en soufflant sur le désir toujours vivace de séparatisme présent dans certains segments de la société. Diviser pour mieux régner.

Il incombe aux États-Unis de surveiller Taïwan, et à l'Europe d'empêcher que le Kosovo de la maison et du voisinage n'explose entre ses mains. Le devoir de prévoir la résurgence du régionalisme - de la Catalogne à la Corse -, de servir de médiateur entre les belligérants potentiels et de préparer des plans d'urgence pour la protection des frontières fluides, sinon liquides, du continent : de la Méditerranée à la zone polono-balte.

Un monde différent

La postérité se souviendra de la guerre en Ukraine comme du point tournant de la deuxième partie du 21e siècle, comme d'un tournant d'une importance égale ou même supérieure à celle du 11 septembre 2001. Et la troisième guerre mondiale en morceaux n'est qu'une des raisons.

La "guerre économique totale" contre la Russie est symbolique de la nouvelle mondialisation qui se dessine : des compartiments à plusieurs voies, à plusieurs vitesses, micro- et macro-régionaux. Un processus dont les bases ont été posées par Donald Trump et la pandémie et que la guerre en Ukraine n'a fait qu'accélérer.

Dans le nouveau modèle de mondialisation qui est en train de naître, articulé autour de réalités intégratives telles que l'UE et l'EEE et destiné à une dédollarisation progressive, l'Europe et l'Asie sont deux choses distinctes. La Russie, pendant des années, voire des décennies, fera partie du compartiment asiatique. Et l'eurasisme, c'est-à-dire le rêve d'une Europe étendue de Lisbonne à Vladivostok, qui est mort le 24.2.22, restera mort pour au moins une génération ou deux.

Pas seulement la mondialisation : des blocs, des pôles et des alliances se forment enfin. Le temps de la procrastination, de l'attentisme et de la neutralité passive est révolu. Même la Suisse, absente depuis les deux guerres mondiales, a rompu avec une tradition séculaire sur laquelle elle a bâti sa fortune. Voilà qui est très éloquent.

C'est le moment de prendre parti, de choisir son camp, les grands acteurs demandant aux petits de prouver leur loyauté. Certains répondront par l'affirmative, tandis que d'autres changeront de camp à leur grande surprise. Aujourd'hui, c'est Poutine qui tente de maximiser la loyauté retrouvée d'Aleksandr Lukashenko et Joe Biden qui essaie d'"acheter" Nicolas Maduro. Demain, tout peut arriver : les centres sont peu nombreux, les périphéries nombreuses.

Une chose est sûre : la guerre en Ukraine a tout changé, elle a brassé les cartes sur la table. Poutine aurait gagné en n'envahissant pas. Au contraire, en portant le conflit en Europe, il a franchi le Rubicon et entraîné le monde, consciemment ou non, vers des scénarios inexplorés dont il ne comprendra la menace qu'avec le temps.

17:06 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, troisième guerre mondiale, ukraine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook