vendredi, 31 mai 2024

L'âme de l'Europe. Une approche entre Jung et Spengler

L'âme de l'Europe. Une approche entre Jung et Spengler

Carlos X. Blanco

L'âme existe-t-elle ? La réponse est oui si l'on s'en tient au simple mot « existence », et non à l'« essence » de cette réalité insaisissable. L'âme, dit Jung, est un fait. Tout comme les phénomènes matériels ou naturels : ils existent, ce sont des faits. Mais de son essence cachée, nous sommes aussi ignorants que des phénomènes de l'âme.

L'homme occidental moderne se trompe en voulant expliquer l'âme par le physique, alors que justement le phénomène physique est pour nous, dans son essence cachée, aussi étranger et ignoré que le phénomène de l'âme. La tendance matérialiste obstinée de nos sociétés occidentales actuelles doit également révéler une certaine conformation (voire déformation) de l'âme :

« ...l'irrésistible tendance à tout expliquer comme un phénomène physique correspond à l'évolution horizontale de la conscience au cours des quatre derniers siècles. La tendance horizontale est une conséquence de la tendance verticale propre à l'époque gothique. C'est un phénomène de la psychologie des peuples qui, en tant que telle, reste toujours au-delà de la conscience individuelle. Nous agissons comme des primitifs, c'est-à-dire d'abord inconsciemment, et ce n'est qu'après un long moment que nous découvrons pourquoi nous avons agi ainsi [...]. Nous surestimons les causes matérielles et croyons que c'est seulement maintenant que nous avons la bonne explication, parce que nous imaginons que nous connaissons mieux la matière que l'esprit « métaphysique ». Mais nous ne connaissons pas la matière comme nous ne connaissons pas l'esprit. Nous ne savons rien de son essence » (La réalité de l'âme, pp. 11-12).

L'histoire de l'Europe est marquée par le grand changement de tendance: de la verticalité (des racines profondes de l'âme et de la terre émergeait une élévation spirituelle vers le ciel) du Moyen Âge gothique à la « Modernité », c'est-à-dire l'horizontalité qui consiste à embrasser une vaste étendue d'objets extérieurs, mais considérés à leur seule surface, dans leur existence brute en tant que phénomènes donnés devant une conscience. Cette mutation correspond à un changement de phase dans le cycle culturel de l'Occident : la perte de la spiritualité et de toute aspiration à l'élévation, remplacée par une simple attention au donné et au présent. Spengler parlait de la même chose: le déclin de l'âme gothique et faustienne et sa transition vers la « perspective batracienne ».

Élaborer une histoire de l'âme de l'Europe revient à faire une histoire de la matière et du naturel. L'âme et la matière sont deux signes d'une même réalité. Le spirituel et le terrestre sont, selon Jung, comme deux ensembles de phénomènes qui jaillissent d'une même source, et qui s'identifient point par point. La psychologie (l'étude du psychisme) et la philosophie (l'étude et la réflexion sur le monde) traitent de la même chose, elles sont une seule et même connaissance:

« Je crois qu'il y a autant de psychologies que de philosophies, et il en va de ces dernières comme des psychologies: il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs. Je mentionne cette circonstance parce qu'il existe entre la philosophie et la psychologie un lien indissoluble assuré par l'assemblage de leurs domaines respectifs, en bref, l'objet de la psychologie est l'âme, l'objet de la philosophie est le monde » (p. 13).

En fait, Jung aurait pu ajouter que tout ce qui, depuis W. Wundt, à la fin du 19ème siècle, a été appelé psychologie, consistait en réalité en l'étude empirique des phénomènes de la conscience et du comportement, tant dans l'espèce humaine que dans les autres espèces. Cette étude était comprise comme « expérimentale », même dans les domaines les plus introspectifs, et les psychologues travaillaient dès lors - en général - imprégnés d'une mentalité fortement positiviste. L'étude du psychique, de manière naturaliste et matérialiste, était encore l'étude d'objets faisant partie du monde, une « spécialité » au sein des sciences naturelles, toutes découpées et développées de cette manière naturaliste et matérialiste. Mais la vision jungienne est différente : la psyché et le monde sont les deux faces d'une même pièce, deux « aspects » d'une seule réalité sous-jacente, dont l'essence ultime et cachée nous est totalement inconnue.

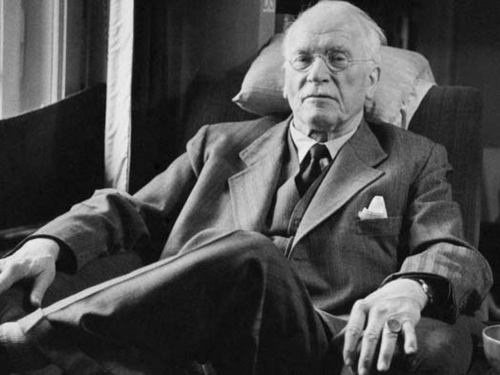

Il y a chez Jung une métaphysique sous-jacente, que notre auteur ne veut pas systématiser. Médecin de formation, psychiatre d'abord formé à ces méthodes naturalistes, pionnier de certaines techniques expérimentales de la psychologie positiviste de son temps, le Suisse était bien conscient de la pression de son époque : il ne voulait pas être taxé de métaphysicien (car il n'était certainement pas un philosophe professionnel) mais simplement de médecin et d'homme de science : un savant « empirique » des faits de l'âme. Nous disons empirique non pas dans le sens étroit de réduire tous les phénomènes possibles à des faits expérimentaux, manipulables en laboratoire et mesurables, mais dans un sens plus large : des phénomènes dont la présence ne peut être niée et dont la description, sinon l'explication, est indispensable. L'esprit existe, même si nous ne savons pas en quoi il consiste. Le psychique existe :

« ...car l'hypothèse de l'esprit n'est pas plus fantastique que celle de la matière. Puisque nous n'avons pas la moindre idée de la manière dont le psychique peut être dérivé du physique, et que le psychique existe néanmoins, nous sommes libres de supposer que le processus inverse est vrai, c'est-à-dire que la psyché est générée par un principe spirituel aussi inaccessible que la matière » (p. 15).

Notons que dans ce passage, Jung ne soutient pas directement une sorte de panpsychisme dogmatique, ni une théorie spinoziste du « double aspect » (l'existence d'une substance unique accessible à partir de deux attributs, la pensée et l'extension). Il défend plutôt une vision méthodologiquement agnostique, qui prétend qu'il y a autant de raisons d'adhérer au matérialisme (fondamentalement, aucune) qu'à son extrême diamétralement opposé, le panpsychisme (aucune raison, non plus). Les deux métaphysiques sont sur le même plan: non étayées, non justifiées, et comparables dans leur pouvoir de soutenir ou d'enhardir les mêmes faits nus. En ce siècle d'idolâtrie envers la science et de confiance prométhéenne dans la technologie, il est tout aussi « magique » d'expérimenter le passage d'une microparticule physique sur un écran de laboratoire que d'éprouver l'impression psychique d'une impulsion intérieure incontrôlable. Spengler disait exactement la même chose.

Le psychisme est donc pour Jung un ensemble de faits indéniables, dont l'« expérience » ne se réduit pas à la seule expérience consciente. Son appréhension est rendue possible par d'autres fonctions du psychisme qui, avant Freud, n'avaient pas été correctement explorées. La psychologie occidentale tendait de plus en plus à se constituer à la manière d'une impossible psychologie sans âme. Cela est dû principalement au triomphe du mécanisme et de l'atomisme, triomphe qui s'est consolidé au 17ème siècle. Que ce soit à partir du rationalisme cartésien ou de l'empirisme anglais de Locke et Hume, la pensée moderne a laissé loin derrière elle la très ancienne conception vitaliste de l'âme et du cosmos que partageaient la plupart des philosophes grecs et, au Moyen Âge, scolastiques. Le psychisme n'est plus une « force », un principe vital animant tous les êtres et le cosmos lui-même. Le psychisme moderne est compris comme un « secteur » au sein d'un vaste monde ou simplement monté sur des amas d'atomes. De là à le réduire à un simple épiphénomène ou à une réalité résiduelle de la matière, elle-même comprise sous une forme matérielle, il n'y avait qu'un pas. C'est pourtant dans la conception que nous appellerions « primitive » que réside l'intuition la plus profonde et, à sa manière, la plus complète de la psyché:

« L'homme primitif sent la source de la vie au plus profond de son âme, est profondément impressionné par l'activité créatrice de vie de son esprit, et croit donc à tout ce qui agit sur l'âme, c'est-à-dire à toutes sortes d'habitudes magiques. C'est pourquoi l'âme est pour lui la vie même, (...) » (p. 18).

En effet, l'homme primitif se trouve à une distance beaucoup plus grande de l'inconscient. Il ne le « comprend » pas rationnellement, au contraire, il se confond avec lui, il est lui-même. Chez le primitif, le conscient occupe une part beaucoup plus réduite du psychisme que chez l'homme civilisé. Ce dernier, formé par une société rationaliste - pourtant peu rationnelle à bien des égards terribles - a pour ainsi dire gonflé son secteur conscient au prix d'une négation et d'un aveuglement de ce qui constitue pourtant la partie la plus large et la plus naturelle de son être, l'inconscient. Le primitif sent qu'il y a en lui des forces qui appartiennent au cosmos tout entier, des puissances qu'il ne maîtrise pas et qui résident à la fois dans son corps et dans la nature environnante. Il ne distingue pas aussi rigidement que nous un « dedans » et un « dehors ». Il fait partie de ces vecteurs de force inconnus et se sent le plus souvent dominé par eux. Même au cours des siècles où la philosophie grecque et l'éducation chrétienne de la volonté, en tant que détermination endogène qui discipline le moi, avaient déjà eu un fort impact sur la population (la fin du Moyen Âge et la modernité), les puissances « étrangères » qui dominent l'homme ont continué à revendiquer leurs droits, à faire sentir leur présence et à subjuguer les individus. Ces puissances sont qualifiées de « démoniaques ». La guerre contre le démon, qui s'est intensifiée aux 16ème et 17ème siècles, a été un événement décisif dans le cycle spirituel de l'Occident. Même si les historiens l'ont bien documentée, comme en témoignent les nombreux documents de l'Inquisition et d'autres autorités séculières ou ecclésiastiques, l'interprétation cyclologique appropriée reste à faire. Nous disons cyclologique en nous référant à la philosophie de l'histoire d'Oswald Spengler, le penseur le plus proche des réflexions jungiennes en la matière.

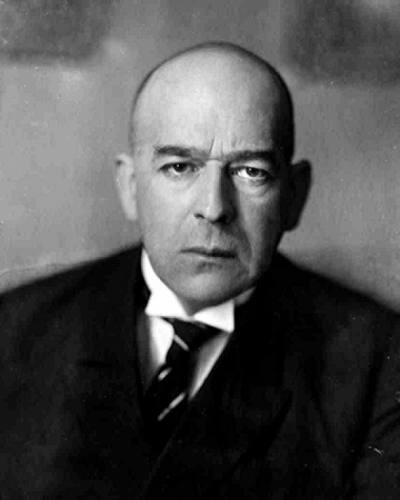

Comme on le sait, Spengler décrit la vie des cultures en termes de cycle de vie. Chaque culture est un individu vivant qui naît, grandit, se reproduit parfois, vieillit et meurt. La culture occidentale ne fait pas exception à cette règle. Aujourd'hui, peut-être depuis l'époque napoléonienne, ce que l'on appelle l'Occident est une vieille culture, c'est-à-dire une civilisation. Ce qui caractérise les civilisations, c'est leur manque de vitalité et de créativité, leur stérilité dans les œuvres et la pensée, mais aussi leur stérilité strictement biologique. La civilisation devient une structure cadavérique, dont les restes inertes du périssable empêchent ou du moins entravent l'émergence d'une vie nouvelle. Les sources de sève de la nouvelle culture à naître doivent parfois lutter contre cet enchevêtrement de débris et de ruines de l'agonisant.

Eh bien, la lutte contre le diable, intensifiée précisément aux portes du triomphe d'une nouvelle religion sans Dieu, la religion éclairée, rationaliste et progressiste, n'était pas le signe d'une « lutte contre la superstition ». Loin de là, il s'agissait de la persistance de l'âme primitive de millions d'individus européens qui, à cette époque, aux 16ème et 17ème siècles, ressentaient encore la présence de forces surhumaines, préternaturelles, que le psychologue Jung qualifie d'inconscientes. L'inconscient collectif revendiquait le droit d'apparaître et de dominer les hommes. Le démon a ensuite été remplacé par d'autres monstres et agents: les extraterrestres, les communistes, l'« ennemi » idéologique, racial, religieux, etc. Quoi qu'il en soit, les masses ne cesseront jamais de s'abandonner à ces puissances maléfiques. C'est la condition de tout individu indifférencié de vivre soumis à ces puissances de l'inconscient. Dans les moments du cycle de vie où l'homme vit une crise profonde et déchirante (équivalente au terme médical de « maladie »), il est difficile de prendre conscience des signes de renouveau, des pousses vertes et vivantes qui émergent au milieu d'un champ de cadavres, de ruines et de spectres. Jung le souligne à propos de la crise de l'Empire romain: au moins dans sa partie occidentale, d'abord dans les catacombes, puis dans des cercles discrets et privés, la nouvelle âme chrétienne a germé sur des formes de plus en plus vides, voire aliénantes, de paganisme et de syncrétisme orientalisant.

Aucun Romain intelligent et éveillé qui ait saisi la crise de l'époque, aucun chrétien de ces premiers siècles qui ait vu en lui la lumière et l'espérance de la conversion, personne n'a su mettre en mots et en raisons la puissance du changement psychique collectif. De même qu'aujourd'hui l'Européen de l'Ouest glisse dans les rues de sa ville grise, métallique et dure, et dans les visages exotiques et colorés, dans les vêtements métis et dans les lumières froides et anodines, il ne retrouve plus les racines de son âme. Tout a changé, il se perçoit abaissé, soumis à la condition écrasante de la chose ou de la bête, et il ressent un manque de force pour y résister.

L'inconscient, par définition, résiste à l'entrée par les fentes des catégories de la pensée rationnelle. Comme l'ancienne théologie négative du Moyen Âge, qui se limitait à dire « ce que Dieu n'est pas », mais s'abstenait de toute déclaration positive sur une Entité aussi ineffable, l'inconscient est également montré dans le travail jungien comme une réalité qui déborde toutes les possibilités de compréhension humaine depuis le début, capacités qui sont limitées. La disproportion entre l'inconscient et le conscient est analogue à celle que toute théologie chrétienne cohérente doit trouver dans les relations entre Dieu et la créature.

Il y a cependant des différences majeures. L'ineffable et obscur inconscient jungien ne cesse pas d'être la « nature ».

« L'inconscient est très différent, il n'est pas concentré et intense, mais nébuleux et même obscur. Il est extrêmement étendu et capable de coordonner de la manière la plus paradoxale les éléments les plus hétérogènes. Outre une quantité indéfinissable de perceptions intérieures, il dispose de l'énorme trésor de ce qui s'est sédimenté dans toutes les vies de ses ancêtres qui, par leur simple existence, ont coopéré à la différenciation de l'espèce. Si nous pouvions personnifier l'inconscient, nous aurions une entité collective placée au-delà des particularités génériques, au-delà de la jeunesse et de la vieillesse, de la naissance et de la mort, et qui aurait l'expérience pratiquement immortelle d'un ou deux millions d'années. Une telle entité serait tout simplement au-dessus des limites du temps. Le présent aurait pour lui la même signification que n'importe quel moment cent mille ans avant J.C. » (pps. 21-22).

Bien qu'il soit tentant d'identifier le Dieu ineffable de la théologie judéo-chrétienne avec l'inconscient collectif, le caractère naturel (y compris son évolution à travers les générations) de ce dernier, « naturel » incluant l'historique, comme le remarque Carl G. Jung, l'en empêche. En revanche, il est possible de penser à la fois à un inconscient collectif de l'humanité elle-même, de l'espèce entière, et de postuler l'existence de gisements propres à chaque civilisation. Ce sont eux qui s'agitent dans les périodes de crise grave, et qui réclament, aspirent et poussent au renouveau. Telle fut la crise romaine, telle est la crise de l'Europe d'aujourd'hui : l'impossible étouffement et extinction de ces anciens gisements et vecteurs de force et leur possible réorientation vers la cristallisation d'une nouvelle âme. L'inconscient collectif spécifique de l'Européen souffre aujourd'hui de manière indicible. Nous ne savons pas si cette forme spécifique d'âme collective sera comme le phénix. Un nouveau peuple émergera-t-il de sa mort et de son incinération ?

17:26 Publié dans Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl gustav jung, oswald spengler, philosophie, psychologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.