vendredi, 25 juillet 2025

Cosmogonies

Cosmogonies

par Francesco Petrone

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cosmogonie

L'étrange affinité entre la cosmogonie de la Renaissance et celle des Upanishads

La Renaissance est considérée comme une époque où s'est forgée l'identité de la civilisation occidentale. Ce sentiment est probablement renforcé par le fait que cette période est principalement étudiée sous l'angle de l'esthétique, de la plasticité des formes, de la perspective, du rationalisme urbanistique, de l'équilibre des volumes et du prétendu individualisme. Il existe un autre aspect de cette période historique importante, une transcendance de type quasi initiatique et magique. Il s'agissait cependant d'une «Magia Naturalis», illustrée par l'érudit napolitain Giovan Battista Della Porta.

L'auteur souhaitait étudier les secrets de la nature qu'Héraclite affirmait aimer cacher. Ce qui se développait à cette époque heureuse était une conception mystique associée à une spiritualité de type cosmologique. Ce réveil culturel qui a touché l'Italie, avant de déborder sur toute l'Europe, était imprégné d'une profonde religiosité à saveur presque ésotérique qui, bien qu'elle n'ait eu aucun point de contact, était très similaire à certaines doctrines orientales. La philosophie platonicienne et néoplatonicienne semble fournir à la Renaissance certains éléments analogues à une certaine religiosité indienne. On pourrait penser à un lien avec l'Orient à travers la philosophie platonicienne, mais nous savons que ces élaborations spirituelles étaient des systèmes de pensée éloignés les uns des autres dans le temps et dans l'espace.

De plus, il semble y avoir un peu moins d'un demi-millénaire entre les écrits de Platon et la rédaction des Upanishads. Malgré cela, nous sommes surpris par les incroyables similitudes. Les deux philosophies accordent de l'importance à un principe transcendant, l'Un pour Platon et le Brahman pour l'hindouisme, d'où émaneraient toutes choses. Dans le néoplatonisme, l'âme est conçue comme une entité intermédiaire entre le monde divin et le monde matériel. De ce principe découle le concept, tout à fait renaissanciste, de l'homme au centre de l'univers, concept qui veut exprimer le même principe, un pont entre la matière et Dieu. De même, dans l'hindouisme, l'âme (Atman) est une étincelle divine piégée dans le cycle des renaissances. De plus, à la Renaissance, nous avons le concept de Philosophia perennis ou « théologie arcane », une tradition primordiale à la saveur presque métahistorique. Cette définition semble présenter de profondes analogies avec le concept de « Sanatana Dharma », littéralement « loi éternelle » ou « doctrine éternelle », qui serait le véritable nom de l'hindouisme.

Dans les deux cas, il est question d'une vérité universelle intemporelle qui, historiquement, se serait dispersée en multiples filets. Les Romains parlaient de Mos Maiorum, les coutumes des anciens, que les Romains considéraient comme ayant été transmises par leurs ancêtres. À la Renaissance, on retrouve le concept d'une entité divine vivant dans l'univers lui-même.

Le philosophe du 16ème siècle Bernardino Telesio (illustration), reprenant le concept d'un univers imprégné d'essence divine, et par conséquent la nature serait dotée, pour lui, de ses propres lois, en arrivant à concevoir chaque chose comme dotée d'une âme ou d'une sensibilité, une forme de panpsychisme.

C'est exactement le contraire de la philosophie cartésienne. Tommaso Campanella hérite de ces principes de Bernardino Telesio et suppose lui aussi qu'il existe une âme dans de nombreuses parties de l'univers imprégnées de Dieu qui nous semblent inanimées mais qui auraient une intelligence ou du moins une conscience, même si elle est différente de celle que nous concevons. C'est un principe que l'on retrouve également dans certains courants du jaïnisme et dans une école particulière du bouddhisme, l'école Mahayana Tien Tai. Cette forme de pensée considère que ce que nous appelons la conscience n'est pas une exception mais une caractéristique fondamentale de l'univers, même si elle ne se manifeste pas à nous. Ce sont des écoles de pensée que l'Orient qualifie d'insondables.

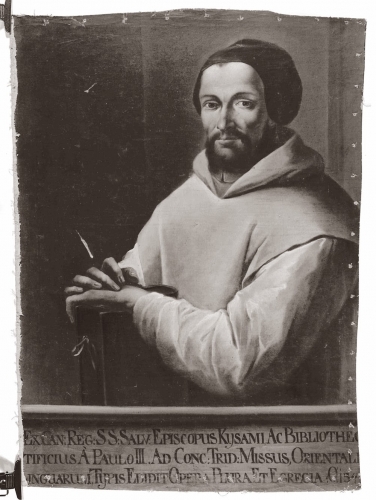

En Italie, un autre philosophe, Agostino Steuco (illustration), érudit et philologue, traite de la « philosophie pérenne ». Pour en revenir à Campanella, le philosophe dominicain, lui aussi homme de la Renaissance, conçoit un univers vivant et intelligent où tout participe à la connaissance. Nous savons qu'il n'y a pas eu d'influences, mais l'affinité avec certains aspects de l'hindouisme et de certaines écoles bouddhistes est indéniable.

Le philosophe Karl Jaspers, décédé au siècle dernier, a également remarqué certaines similitudes entre des mondes aussi éloignés que la Grèce et l'Inde, et l'a justifié par sa théorie des périodes axiales de l'histoire au cours desquelles différentes traditions philosophiques et religieuses se seraient développées dans diverses parties du monde. Une méthode différente pour justifier de nombreuses analogies soulignées par la philosophia perennis. Ces analogies ont également été observées par un célèbre théologien, le cardinal français Jean Marie Danielou, dans son essai où il décrit les profondes affinités entre Dionysos et la divinité indienne Shiva.

À la Renaissance, à l'Académie néoplatonicienne de Careggi à Florence, en étudiant Platon et en traduisant, comme l'a fait Marsilio Ficino (portrait), le Corpus Hermeticum, ils pensaient jeter un regard sur les anciennes traditions de la Méditerranée et, sans le vouloir, ils ont construit un pont spirituel avec l'Inde, anticipant de plusieurs siècles le romantisme de Friedrich Schelling ou les études menées après la découverte en Europe des écrits de l'Inde ancienne. William Jones présenta en 1786 un essai dans lequel il soulignait la similitude entre le sanskrit, le grec et le latin. Au siècle dernier, le philologue et spécialiste des religions Georges Dumézil, dans une étude comparative des religions, découvrit que certains rites de la religiosité archaïque romaine étaient tout à fait similaires à des rites que l'on retrouvait dans l'hindouisme. Un seul exemple est celui des deux sœurs qui portaient un enfant au temple et représentaient l'aurore, le lever du soleil et le nouveau soleil.

14:59 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, renaissance, renaissance italienne, cosmogonies |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.