jeudi, 28 août 2025

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Daniele Perra

Source: http://newsnet.fr/288452

L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (avec tous ses retentissements géopolitiques) constitue une étape nouvelle vers la fin de l’influence russe dans le Caucase du Sud et la construction définitive d’un espace sous un contrôle partagé par la Turquie et les États-Unis, auquel s’ajoute la présence discrète (mais très envahissante) d’Israël.

On distingue généralement trois écoles géopolitiques qui caractérisent la projection stratégique de la Turquie contemporaine :

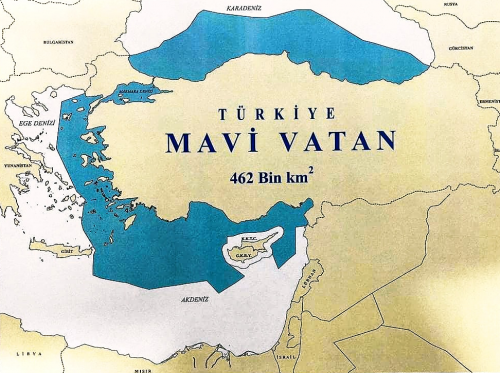

1) la doctrine de la "patrie bleue" de l’amiral Cem Gürdeniz (dont le rôle intérieur a été minimisé en raison d’un supposé lien avec le réseau terroriste lié à Fethullah Gülen) ;

2) le "panturquisme" largement soutenu par l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, qui prône une extension de l’influence turque vers les peuples "frères" d’Asie centrale ;

3) le "néo-ottomanisme" qui semble être la principale référence de l’erdoganisme et qui constitue la base du rôle actif de la Turquie dans la dislocation de la Syrie en zones d’influence, de l’intérêt croissant pour l’Irak et des ambitions ouvertement affichées en Libye.

La doctrine de la "patrie bleue" est particulièrement intéressante car elle propose une vision de l'hégémonie turque non seulement sur les mers adjacentes à l’Anatolie (source d’inquiétude pour la Grèce, qui conserve sa souveraineté sur plusieurs îles situées à quelques kilomètres de la côte turque), mais aussi en mer Caspienne, qui est considérée comme une "mer intérieure du monde turc". Un aspect qui, à son tour, peut être perçu comme une source d’inquiétude pour d’autres puissances régionales, principalement la Russie et l’Iran (sans oublier que l’URSS et l’Iran avaient signé en 1940 un accord pour l’exploitation exclusive des ressources caspiennes — accord évidemment abandonné avec l’effondrement du géant soviétique).

La participation active de la Turquie dans les événements du Caucase ces dernières décennies s’inscrit comme l’expression directe de la volonté d’Ankara de construire un pont vers l’Asie centrale turcophone, et plus précisément, elle résulte d’une fusion géopolitique entre la pensée de Gürdeniz et un panturquisme jamais abandonné, qui depuis l’époque d’Enver Pacha caractérise le rêve (plus ou moins secret) d’une large partie de l’élite turque.

De plus, la volonté turque de devenir le nœud central des flux énergétiques vers l’Europe doit être comprise dans cette optique. La participation active d’Ankara à des projets infrastructurels tant "orientaux" qu’"occidentaux" doit donc être interprétée comme une tentative de s’imposer comme un hub stratégique. Son soutien géopolitique au "corridor du Zangezur" est absolument cohérent dans cette dynamique. Mais de quoi s’agit-il réellement?

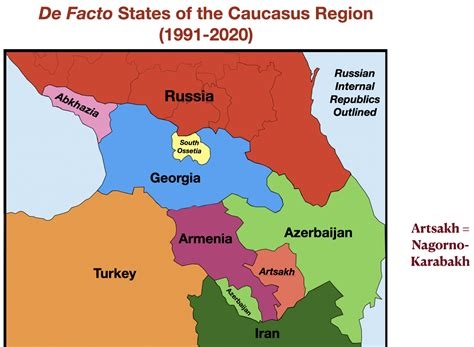

Ce corridor serait le fruit de l’accord de paix signé lors d’un sommet trilatéral récent entre les États-Unis, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Un accord, accompagné d’une déclaration conjointe, qui doit de fait mettre fin à des décennies de conflit à intensité variable entre ces deux pays du Caucase concernant le contrôle du Nagorny Karabakh. C'est en cette région-là, au moment de l’effondrement de l’URSS, que les Arméniens et Azerbaïdjanais se sont combattus dans l’un des nombreux conflits ethno-tribaux issus de cette politique soviétique des nationalités, selon laquelle la majorité ethnique dans les républiques de l’Union devait toujours être accompagnée d’une minorité pour éviter toute ambition d’autonomie totale. Ce qui a permis à Moscou de se présenter, pendant plusieurs décennies (avec un succès indéniable, malgré des épisodes tragiques comme la déportation de peuples entiers), comme garant de la protection des minorités et du concept de "peuples frères".

De toute façon, le premier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (comme d’autres dans la région) a également été utilisé par Moscou comme un outil pour maintenir une emprise sur la zone, qui lui échappait rapidement, et pour ralentir le rapprochement azéri avec l’Occident.

Il n’est donc pas surprenant que les tensions au Nagorno-Karabakh se soient accrues chaque fois qu’un accord pétrolier entre des compagnies occidentales et la République azérie naissante semblait imminent. En même temps, il faut rappeler que l’Azerbaïdjan, durant toute la décennie 1990, avec l’aide de sociétés pétrolières de façade, gérées directement par la CIA, est devenu une sorte de point d’entrée du terrorisme islamiste dans le Caucase — un rôle similaire à celui joué par la Turquie avec "l’autoroute du djihad" en Syrie.

Grâce à l’aide russe, en partie par intérêt propre et en partie (ironiquement) avec l’accord iranien, les Arméniens ont réussi à s’emparer, entre 1992 et 1993 (malgré la condamnation par l’ONU de leur avancée), de toute la région du Nagorny-Karabakh, qu’ils considèrent comme le cœur battant de leur patrie ancestrale, avec plusieurs zones adjacentes, pour établir la République de l’Artsakh (qui occupait 20% du territoire azéri). La situation n’a changé qu’à partir de la reprise du conflit en 2020, en partie à cause de l’incapacité politique des dirigeants arméniens, et avec l’expulsion définitive des Arméniens du territoire azéri en 2023 (plus de 100.000 réfugiés, tragédie dont peu de médias ont parlé).

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la fonction géopolitique du corridor du Zangezur, il est opportun de faire une brève parenthèse sur le contexte culturel-politique propre aux dirigeants des deux pays. Ilham Aliyev, comme cela est connu, est le fils de Heydar Aliyev (membre de la vieille nomenklatura communiste), qui a longtemps dirigé l’Azerbaïdjan après la chute de l’URSS, en pratiquant le népotisme. Il n’est pas surprenant que le même Ilham ait été vice-directeur de la compagnie pétrolière nationale lorsque, en 1994, a été signé le "contrat du siècle" entre le gouvernement azéri et un consortium multinational dirigé par BP.

Ce contrat avait pour but de faire de l’Azerbaïdjan une filiale pétrolière de l’Occident, pour exclure la Russie des routes énergétiques dans le Sud du Caucase. La construction du pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan, de grande importance stratégique, est également liée à ce contrat, et cette infrastructure constitue aujourd’hui un point clé pour Israël, qui y tire une partie de ses besoins énergétiques. Il n’est pas surprenant qu'Israël, avec la Turquie, ait joué un rôle majeur dans la fourniture d’armes à Bakou pour soutenir ses efforts militaires contre l’enclave arménienne.

L’Iran, quant à lui, a souvent pointé du doigt l’Azerbaïdjan, le considérant comme une base sioniste dans la région, utilisée par Tel Aviv pour lancer des attaques asymétriques contre Téhéran (une implication azérie dans la récente "guerre de douze jours" n’est pas à exclure). Geydar Aliyev a également souvent persécuté et opprimé des mouvements religieux inspirés du khomeinisme, qui auraient pu facilement prendre pied dans un pays où la majorité est encore chiite, malgré les aspirations laïques de l'élite dirigeante.

Rappelons que, juste avant la mort de son père, qui avait au début des années 2000 amélioré ses relations avec la Russie, Ilham Aliyev avait déclaré que les principaux alliés de l’Azerbaïdjan étaient les États-Unis et la Turquie. Cela illustre bien la nature de sa politique. Plus récemment, il a encore accru la tension avec la Russie, avec l’arrestation d'hommes d'affaires russes à Bakou et avec l’augmentation des exportations azéries de pétrole vers l’Ukraine (la Russie a bombardé plus de 17 dépôts de la compagnie azérie en Ukraine ces derniers mois). Alyiev a déclaré par provocation (et de façon menaçante) que l’armée azérie n’était pas une masse de prisonniers libérés, mais la force la plus nombreuse du Caucase du Sud: 130.000 soldats en service actif, 300.000 réservistes, bien entraînés et équipés de drones turcs et israéliens, prêts à la guerre. "Réfléchissez bien, surtout maintenant, après avoir perdu près de 800.000 soldats en Ukraine."

L’histoire du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est tout aussi révélatrice. Il est arrivé au pouvoir après ce qui pourrait être qualifié de "révolution de couleur", bien qu’avec un soutien initial limité de l’Occident. Le mouvement qui l’a mené à la tête, Yelk ("sortir" ou "issue", parce qu'hostile dès le départ à l’adhésion à l’Union eurasiatique), reposait sur une stratégie classique: transformer une minorité (Yelk a obtenu environ 7% lors des élections de 2018) en une majorité, et créer une "vérité sur mesure" pour que l’opinion publique, interne et internationale, soutienne les manifestants. Plusieurs parlementaires azéris ont également ouvertement soutenu la protestation qui a abouti à déposer le Premier ministre Sargsyan.

Pashinyan a aussi souvent affirmé que les accords militaires avec la Russie étaient désormais obsolètes et que seuls les États-Unis (ou l’Occident en général) pouvaient garantir la sécurité de l’Arménie.

Ainsi, l’accord sur le corridor de Zangezur peut aussi être interprété comme la dernière étape de la politique actuelle de l’Arménie qui vise un tropisme occidental. Il prévoit la construction d’une voie ferrée, d'oléoducs, de gazoducs et d’un réseau de fibres optiques reliant l’Azerbaïdjan à sa partie occidentale (le Nakhchivan), en passant par 32 km de territoire arménien (sur la frontière avec l’Iran). Les États-Unis obtiennent ainsi des droits sur le développement et la construction du corridor, et une présence économique et financière accrue dans la région (souvent accompagnée de présence militaire et d'agents du renseignement).

Ce projet va à l’encontre de la Route de la Soie chinoise (il faut penser aussi à sa connexion avec le pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan) et du "middle corridor" reliant la Chine à l’Europe par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ce qui montre l’intention de construire une véritable barrière sanitaire le long de la frontière nord de l’Iran. De plus, cela ébranle encore davantage le mythe de l’isolationnisme trumpiste. Le corridor de Zangezur apparaît clairement comme une nouvelle intervention étrangère des États-Unis, masquée par le business et la nouvelle administration.

17:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, caucase, arménie, azerbaidjan, zangezur, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.