jeudi, 13 novembre 2025

L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique

L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

L’UE parle d’« autonomie stratégique » – mais la réalité est différente : l’Europe est enfermée dans une spirale d’endettement qui paralyse sa capacité d’action géopolitique.

C’est ce que souligne l’économiste Paweł Tokarski (de la Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP (https://www.swp-berlin.org/publikation/die-eu-im-fiskal-geopolitischen-teufelskreis) - photo) dans sa nouvelle analyse : « L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique ».

C’est ce que souligne l’économiste Paweł Tokarski (de la Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP (https://www.swp-berlin.org/publikation/die-eu-im-fiskal-geopolitischen-teufelskreis) - photo) dans sa nouvelle analyse : « L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique ».

Auto-entraves structurelles

Tokarski montre que la hausse de la dette publique en Europe n’est pas un phénomène de crise, mais une conséquence structurelle du système lui-même.

- Sociétés vieillissantes

- Croissance de la productivité stagnante

- Une classe politique qui préfère redistribuer plutôt que réformer

- Le résultat : d’ici 2040, un ratio d’endettement de 130 % du PIB menace – dans une Union dont le pacte de stabilité est déjà aujourd’hui de facto suspendu.

- Tokarski qualifie cela de « cercle vicieux » : le manque d’espace fiscal affaiblit la puissance géopolitique, mais la faiblesse géopolitique oblige à de nouvelles dépenses.

Le prix des illusions

L’UE tente de financer simultanément quatre objectifs incompatibles :

- La militarisation et la montée en puissance – avec des centaines de milliards pour les projets « European Defence » et « Readiness 2030 »

- Les subventions industrielles – pour suivre le rythme de la Chine et des États-Unis

- La transition énergétique – coûteuse, mais politiquement indispensable

- Le soutien à l’Ukraine – un véritable tonneau des Danaïdes

- Mais chacun de ces postes consomme des crédits dont la charge d’intérêts double ou triple. Conséquence: la montagne de dettes européenne croît de façon exponentielle – sans croissance pour la soutenir.

- Ce n’est plus une politique conjoncturelle, mais bel et bien de l’autodestruction.

Géopolitique de la dette

Contrairement aux États-Unis ou à la Chine, l’Europe ne dispose pas d’une machine souveraine à endettement.

L’UE ne peut pas émettre une monnaie de réserve mondiale que tout le monde doit acheter.

Son marché de capitaux est fragmenté, la responsabilité politique partagée, la BCE piégée entre feu fiscal et orthodoxie monétaire.

Tokarski met en garde: si l’Allemagne perd son rôle de pourvoyeur de stabilité, qu'elle détenait antérieurement, la prochaine crise de l’euro serait non seulement économique, mais aussi dévastatrice sur le plan géopolitique.

Car alors, l’Europe n’aurait plus de filet de sécurité crédible – ni économiquement, ni politiquement.

Le risque implicite

Ce que Tokarski évoque à peine, c’est la bombe à retardement:

La confiscation planifiée des actifs russes compromet la confiance dans le système financier européen.

Si la zone euro commence à exproprier les réserves souveraines d’autres États, elle envoie un signal clair au Sud global :

« Votre argent n’est pas en sécurité chez nous. » En ce faisant, l’UE risque de détruire ses derniers « actifs durs » – l’euro et la confiance dans l’État de droit.

En conclusion

L’Europe doit faire un choix :

- Soit une consolidation structurelle, une réduction de la bureaucratie, un recul du militarisme idéologique,

- Soit un état d’exception permanent – financier, politique, moral.

Un continent qui brûle ses ressources pour l’armement, les subventions et la politique extérieure symbolique, perd sa capacité à exercer une véritable souveraineté.

En résumé

L’UE a commencé à hypothéquer son avenir pour préserver le statu quo. Mais ceux qui contractent des dettes perdent leur liberté – tant sur le plan extérieur qu’intérieur.

Et si l’euro devient un instrument politique plutôt qu’une monnaie stable, l’Europe n’assistera pas à une renaissance, mais à la naissance d’un empire militarisé et technocratique, dont le pouvoir repose sur la dette et la peur.

18:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Deux textes sur Julien Gracq

Deux textes sur Julien Gracq:

Gracq et le groupe des Hussards

Claude Bourrinet

Les Hussards ont l’air de revenir à la mode, actuellement. Je me suis demandé ce que Julien Gracq en avait pensé, et j’ai mené ma petite enquête.

Néanmoins, je dis tout de suite que Les Poney sauvages me sont tombés des mains: trop anglo-saxon, non seulement par le thème (je n’y suis pas opposé en principe, admirant maints auteurs britanniques, mais les membres des services secrets de sa Gracieuse majesté, non !), et, surtout, un style à l’américaine, efficace, qui roule des mécaniques, grande gueule et sentant le whisky, donnant l'impression qu'on va assister à un pugilat de saloon … très peu pour moi. A l’opposé (à propos du style), le style laborieux, qui s’entend écrire, qui veut faire du … style (puisque c’est la marque de la droite), présumé « aristocratique » (c’est-à-dire supposé égotiste, au-dessus du vulgum pecus de la littérature vernaculaire, bien qu’on vise quand même à vendre abondamment), ostensiblement « réactionnaire » (id est attaché aux « valeurs » si galvaudées actuellement, comme du parfum Dior de contrefaçon), en somme l’écriture (si on ose dire) d’un Tillinac, m’irrite à tel point, que ça me donne envie de lire du Marc Lévy.

Toujours est-il que le contraire du mensonge n’est pas toujours la vérité. Je veux dire par là qu’en se hérissant contre l’engagement politique inquisitorial, et désastreux pour la littérature, des ivrognes de gauche, on risque de verser dans la même ornière, en état d’ébriété, mais du côté droit du chemin des certitudes. Ils sont socialo-communistes ? qu’à cela ne tienne ! on sera de droite, de droite dure, et même traînant des souvenirs glauques, de quoi faire pâlir le vendeur de rue de l’Humanité !

C’est bien, ce que leur reprochait le discret et apolitique Gracq : outre qu’il a toujours méprisé les « écoles littéraires » (et les Hussards en sont une), il voyait en eux une bande de jeunes tapageurs (c’était le temps des blousons noirs, des yéyés, de la génération « jeune » en train de naître, et tout cela avait une senteur chewing-gumée d’Amérique, nation roulant à 100 à l’heure, au point d’exporter ses accidents tragiques de bagnole, cette μηχανή moderne à apothéoses pour journaux à sensations), et qui épataient le bourgeois conformiste, comme les sartriens existentialistes l’avaient fait à Saint-Germain-des-Prés. Et cette pétarade langagière se voyait dans la forme. Il disait : « Ils écrivent comme on conduit une décapotable : vite, pour le vent. Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre. » Ces hussards galopent beaucoup, mais on ne sait trop où.

Là, Gracq touche un point essentiel. Ecrire n’est pas jongler. On peut bien aimer le champagne, mais allez trouver du sens aux noces éclaboussantes de lumière ! Certes, ce qui est digne d’intérêt, dans ces orgies crâneuses, ce sont les petits matins blêmes, où l’on traîne sa mélancolie. Il est bon, parfois, de s’inspirer de Nerval. Il est vrai que les Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Déon (qui s'acheva en devenant Immortel, en 1979) etc. se réclamaient de Stendhal, lequel s’imposait la gaieté, par devoir beyliste, mais qui passa son existence à se ronger les sangs.

Du reste, et je vais faire une digression: on confond, dans certains milieux, égotisme et égoïsme. Rien n’est plus erroné. L’égoïste prend, l’égotisme donne. L’égoïste se réjouit de son individualisme, l’égotiste est sociable, et même plein de compassion pour le faible, le prisonnier, la victime (il n’est qu’à lire, pour s’en rendre compte, Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen – où le héros éponyme, qui est pourtant officier, est pris de pitié pour les ouvriers, que l’armée s’apprête à charcuter, ou bien La Chartreuse de Parme). L’égoïste est rapace, cherche à accumuler, l’égotiste se dépouille des passions superfétatoires (presque toutes les passions, du reste), pour s’en tenir à l’essentiel : la beauté et l’amour, parfois la pensée. L’égotiste éprouve même un penchant à l’ascétisme, au jansénisme (on trouve cette tentation chez Stendhal, et surtout chez Baudelaire le "dandy", dont le perfectionnisme vestimentaire n'était pas une ostentation de cabotin, mais le SIGNE d'une moralité supérieure). L’égoïste se moque du malheur des autres, pourvu qu’il ait sa pâture, l’égotiste ne se sacrifiera pas a priori pour le bien de l’humanité (imitant ainsi le sage que nous présente La Fontaine dans la dernière fable de son recueil), mais, bien qu’il sache que les happy few ne sont, par définition, pas nombreux, il pensera que son bonheur est susceptible de s’accroître du bonheur d’autrui. L’égoïste ne croit, lui, en rien, il est cynique, et se réjouit d’être supérieur, ce que ne fera jamais l’égotiste, qui fuit le mauvais goût.

L'égotisme se manifeste par ce que Stendhal appelle la chasse au bonheur. Pour Stendhal, c'était l'amour, pour Gracq, c'est l'osmose avec la terre, avec le monde, le "Grand oui". Evidemment, dans les deux cas, il ne saurait être question que de singularité, de recherche individuelle, et de retrait, voire de discrétion. L'égotisme, comme le radical le suppose, concerne le moi. Mais un moi qui n'est pas égoïste, même s'il n'a de compte à régler avec personne. Son apparente hauteur n'est qu'une humilité qui se connaît, et le degré suprême de la modestie.

Pour en revenir à Gracq, sa clarification : « Moi, j’écris comme on marche dans une forêt la nuit : lentement, pour entendre » laisse entendre bien plus que ce qui ne concerne que la forme et le style. Pour lui, l’écriture est une recherche à tâtons dans l’opacité d’un monde parcouru d’énigmes, un méthodique décryptage, comme lorsqu’on lit une carte, des arcanes de la nature, de la vie, de l’existant ; d’où une phrase complexe, emmêlée, distordue, qui procède de surprises en trouvailles, de sensations fines en intuitions subtiles. Tout le contraire des Hussards, dont il appréciait tout de même Blondin et Nimier, tout en leur reprochant, à l’un, d’être trop « alcoolique », et à l’autre, de trop faire claquer la phrase.

* * *

Gracq, Les Eaux étroites et le Sortilège

«Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonne heure que, si le voyage seul – le voyage sans idée de retour – ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie, un sortilège plus caché, qui s'apparente au maniement de la baguette du sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférée, à l'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière?».

Ces quelques lignes, qu'il faudrait lire et relire, apprendre par cœur comme le verset de la Bible de l'existence, initient ce merveilleux petit récit que Gracq publia en 1976: Les eaux étroites.

Il s'agit avant tout de porter une attention sérieuse à l'épithète « étroite ». Nous ne sommes plus ici à la Pointe du Raz où Gracq, en compagnie de Henri Queffélec (surpris par le regard lointain de son ami), reçut comme un coup de fouet au cœur le sentiment saisissant de la gravité massive du Continent eurasiatique, et l'aspiration « sans idée de retour » du grand large, qui le propulsait vers un infini d'aventure et de joie, ouvrant ainsi « les portes » de l'amor fati (et de la littérature). Il ne s'agit pas non plus que cette osmose qui procède de l'immobilité consécutive à un abandon sur la Terre enchanté, extase mystique (ce sont ses mots) qu'il éprouva dans les Flandres, durant la guerre, en 1940, ou en 1925, quand il était collégien au lycée Clemenceau, à Nantes, et qu'il se « récréait », avec ses camarades, comme chaque semaine, dans la prairie de Mauves : «... une après-midi, allongé dans l'herbe haute et regardant couler la Loire au ras des prés, j'eus tout à coup l'esprit ensoleillé par une bizarre illumination quiétiste: le sentiment, au moins approximatif, qu'il était parfaitement indifférent, et en même temps parfaitement suffisant et délectable, de me tenir ici ou d'être ailleurs, qu'une circulation instantanée s'établissait entre tous les lieux et tous les moments, et que l'étendue et le temps n'étaient, l'un et l'autre, qu'un mode universel de confluence. Si je compare à un ensoleillement cette sensation de passivité à la fois enivrée et comblée, c'est qu'elle se montra relativement durable, et ne disparut, en s'affaiblissant peu à peu, qu'au bout de deux ou trois heures. »

Assurément, si la première expérience s'apparente à une tension nietzschéenne, dont Gracq, comme le vates de Sils-Maria (1881, révélation de l'Eternel Retour), pressentait l'épuisement (« Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer ! - Ainsi parlait Zarathoustra), celle de la « promenade » sur un « bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de goudron, et parfois dépourvu de gouvernail – sur l'Èvre (photo), « petit affluent inconnu de la Loire » « enclôt dans le paysage de mes années lointaines », qui n'avait « ni source ni embouchure qu'on pût visiter », jure avec l'errance sans limite qu'offre le vaste Océan, dont Baudelaire disait qu'il était une analogie de Dieu (d'un Dieu que Gracq évacue de sa Weltanschauung). Car cette « balade » tranquille est loin de prendre cette teinte tragique qu'induit la pensée de Nietsche. On penserait plutôt à Heidegger commentant Hölderlin, pour qui le voyage du poète à Bordeaux n'avait de sens que dans le retour, « plein d'usage et raison », au pays natal (Heimat), qui n'a certes pas un sens patriotique, mais qui relève de la quête de l'être (terme trop abstrait, au demeurant, dont se méfiait Gracq), de cette « clairière » qui, pour l'auteur des Carnets de grand chemin, s'attache à l'imaginaire, aux souvenirs, aux glissements littéraires de la poésie occidentale, aux sensations, aux rêveries... qui sont autant de retour à soi. Jamais Gracq, alors, ne fut plus près du Nerval de Sylvie, dont Proust a dit qu'il inaugurait une autre manière de voir le monde.

Gracq était géographe de formation et de profession, et, tout comme l'oeil de Jünger avait été formé par la pratique quasi constante de l'entomologie (même en pleins combats, il avait un regard aux aguets pour les insectes, comme pour les shrapnels), il gardait cette précision acribique qui caractérise l'homme de science. Jünger parlait d'approche kaléidoscopique, et Gracq use aussi de cette conciliation entre l'observation froide et la chaleur de l'abandon au courant sensoriel et psychique.

On ne manquera pas de remarquer que, comme pour les mystiques qui empruntent la « voie étroite » (et le titre de ce récit: Les Eaux étroites, nous fait signe) chemin de l'humilité (terme qu'il faut prendre au sens littéral d'intimité simple avec la terre - Gracq emploie par ailleurs le titre d'un ouvrage du géographe allemand Suess ; « La Face de la terre », Das Antlitz der Erde ) – humus – proche d'humiliation – mais chez Gracq, cette idée est à rejeter -, en tout cas de dépouillement, de « pauvreté », de joyeux « délaissement » - comme ces oiseaux du ciel qui ne se soucient pas du repas du lendemain et se satisfont de ce que le bon Dieu leur abandonne dans l'instant -, l'auteur insiste sur la modestie d'une aventure sans aventure, d'une découverte sans « imprévu », comme si l'on retrouvait – expérience onirique bien connue où l'on croit redécouvrir une expérience vécue jadis – un lieu intimement familier (peut-être le cœur du monde) qu'il appelle « notre point d'attache, à la clôture de la maison familière ». Anamnèse platonicienne, mais non de « Là-bas », mais bien d'Ici, dans le monde charnel de la Présence. Pour Gracq, la Parousie est à portée de main. "Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos (eingefriedet) dans ce qui nous est parent (in das Frye), c’est-à-dire dans ce qui nous est libre (in das Freie) et qui ménage toute chose dans son être. Le trait fondamental de l’habitation est ce ménagement. Il pénètre l’habitation dans toute son étendue. Cette étendue nous apparaît, dès lors que nous pensons à ceci, que la condition humaine réside dans l’habitation, au sens du séjour sur terre des mortels." 'Heidegger)

Aussi faut-il, derrière ces derniers mots, voir une acception beaucoup plus large que le simple endroit où l'enfance s'est déployée (l'Èvre se jette dans la Loire, à 1500 mètres de Saint-Florent-Le-Vieil), dont il porte souvenir, mais sans nostalgie ni regret (Gracq est tout d'acceptation jubilatoire du présent, il est l'homme du « Grand oui » au monde). S'il emploie aussi le vocable de « sortilège », en ajoutant que s'attache à lui l'idée de la « baguette du sourcier », c'est qu'il songe à une source souterraine qu'il s'agit de repérer et peut-être de capter (ce qui ne signifie pas capturer, mais se laisser porter par elle). Nous sommes ici en plein conte de fée. Cette source pressentie, à laquelle on aurait accès grâce à un sortilège, c'est peut-être cette « clé », obsession qui revient maintes fois dans ses écrits, et qui était aussi la hantise de Nerval cherchant, à la manière des kabbalistes, la lettre qui manquait pour lire le secret du monde. Et l'on aura garde de ne pas oublier que s'il est un « motif » récurrent de la vie de Gracq, c'est bien celui de la Queste du Graal.

Et l'idée sans doute la plus la plus déroutante pour un Occidental (quoiqu'on la retrouve parmi tous les mysticismes, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident) – et Gracq n'aura jamais été aussi proche du bouddhisme zen - c'est le sens de la gratuité, de la grâce, donc, de ce qui est donné comme ça, sans gain ni profit, sans idée derrière la tête, sans utilité convoitée, comme pur et absolu abandon à ce qui est, à ce qui est offert par l'instant, sans aucune volonté de maîtriser par la pensée le flux des sensations, quiétisme extatique si proche, au fond, de la démarche surréaliste, dont le projet, à la suite de Rimbaud, était de « changer la vie » : « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. » (André Breton)

14:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Venezuela et la loi du plus fort - Seul le pouvoir garantit la liberté

Le Venezuela et la loi du plus fort

Seul le pouvoir garantit la liberté

Constantin von Hoffmeister

« La sociologie est un problème biologique et les nations sont des troupeaux de bétail. »

— Ragnar Redbeard, Might Is Right (1890)

Note de la rédaction : l’auteur de cet article raisonne en termes de puissance, de proximité spatiale et évoque la doctrine de Monroe, laquelle autoriserait, sans limites aucunes, les Etats-Unis à agir d’autorité dans l’espace ibéro-américaine et, a fortiori, dans les Caraïbes. Ce raisonnement a peut-être été accepté en Europe, même par des auteurs tels Carl Schmitt ou Karl Haushofer : il n’empêche que l’Europe, par le truchement de l’Espagne et de l’Allemagne (car les conquistadores du Venezuela et du bassin de l’Orénoque étaient des Allemands au service de l’Espagne), dispose d’un droit d’aînesse dans cette région qui lui permet d’y contester l’unilatéralisme américain, au nom de l’hispanité, du catholicisme ou de la lutte contre les dérives calvinistes exportées dans le « Nouveau Monde » (ou « Hémisphère occidental ») ou de la lutte contre la piraterie caribéenne (dont les prétentions américaines sont, en quelque sorte, les héritières). Quoiqu’il en soit, il est exact, comme le souligne l’auteur avec emphase, que la puissance réelle et atomique demeure déterminante mais deux choses me semblent devoir être soulignées : l’acceptation tacite de cette puissance que l’on ne peut contrer ne doit nullement conduire à une acceptation de principe, surtout si la puissance de l’hémisphère occidental perpétue sa détestable pratique d’intervenir dans les affaires du Vieux Monde et d’occuper des bases dans les mers intérieures de celui-ci.

* * *

Le Venezuela reste un État dépendant car il ne dispose pas du garant ultime de la souveraineté: les armes nucléaires. Dans le monde moderne, le pouvoir repose sur la dissuasion, et la dissuasion nécessite la capacité de détruire. Sans cela, une nation ne peut être considérée comme égale. La doctrine Monroe régit toujours l'hémisphère occidental. Elle définit le territoire non pas par la loi, mais par la hiérarchie. Dans ce système, le Venezuela existe dans la sphère américaine, où chaque mouvement est toléré ou puni selon les besoins de Washington. Les réserves de pétrole, le commerce et l'idéologie n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la capacité à résister à la pression, et le Venezuela n'en a pas.

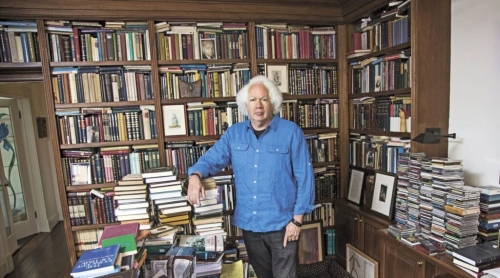

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La vision de Carl Schmitt reste la plus juste: la souveraineté est le pouvoir de décider en temps de crise. Le Venezuela ne peut pas décider. Les choix du pays sont dictés par des puissances plus fortes. La multipolarité darwinienne fonctionne comme une loi tacite de la nature. Elle impose l'ordre par la proximité et la force. Dans cet ordre, les petits États vivent sous une indépendance conditionnelle: ils sont libres d'agir tant que leurs actions ne menacent pas la hiérarchie. La multipolarité, en ce sens, n'est pas une promesse d'égalité, mais une reconnaissance de l'inégalité permanente. Il s'agit d'un système mondial de souverainetés inégales, où seules les puissances nucléaires sont véritablement libres.

La doctrine Monroe fonctionne comme la loi métaphysique de l'hémisphère occidental: un nomos de l'ordre enraciné dans la force et la distance. À l'intérieur de son périmètre, les petits États possèdent une liberté déléguée, autorisés à agir uniquement dans les limites tracées par l'hégémon régional (les États-Unis). La multipolarité se révèle non pas comme un équilibre, mais comme une stratification: une hiérarchie planétaire dans laquelle la décision est l'apanage du souverain et l'obéissance le destin des autres. Pour les États-Unis, tout mouvement de la Russie ou de la Chine dans l'hémisphère occidental brise le nomos qu'ils gardent ; l'architecture du pouvoir ne tolère aucune présence rivale dans sa sphère d'influence.

13:31 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, doctrine de monroe, actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Douguine et la Kabbale - Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier

Douguine et la Kabbale

Les racines sacrées que le libéralisme veut oublier

Constantin von Hoffmeister

Constantin von Hoffmeister examine comment un débat mal cité montre un Alexandre Douguine invoquant la Kabbale pour tenter d'expliciter le rejet du sacré par la modernité libérale.

Peu de penseurs contemporains ont été aussi systématiquement mal interprétés qu’Alexandre Douguine. Ses détracteurs n’abordent que rarement ses véritables propos. Au lieu de cela, ils se basent sur des fragments extraits d’échanges plus longs, présentés isolément pour donner l’illusion qu'il répand de l'irrationalité ou du fanatisme. Un exemple récent concerne son supposé « éloge de la Kabbale ». En réalité, cette phrase provient d’un débat de 2017 entre Douguine et l’intellectuel juif américain libéral Leon Wieseltier, et lorsqu’on l'examine dans son contexte complet, la signification s'avère tout autre.

Voici la vidéo :

Le débat a eu lieu devant un public d’universitaires occidentaux, dont plusieurs penseurs juifs libéraux, parmi lesquels le futur secrétaire d’État américain Antony Blinken. La tâche de Douguine dans ce cadre était d'ampleur formidable: défendre l’idée de Tradition, d’ordre métaphysique, et de dignité spirituelle des peuples face à un public profondément emberlificoté dans l’universalisme des Lumières.

Wieseltier commence par déclarer l’obsolescence de toute sagesse traditionnelle:

"Il n’y a absolument rien de nouveau dans le populisme, et il n’y a absolument rien de nouveau dans la foi mystique et la sagesse du peuple. Ce sont des idées très anciennes et, à mon avis, de très vieilles erreurs, parce qu’une des choses que montre l’histoire…". Etc.

Dans cette introduction, Wieseltier rejette à la fois le populisme et la tradition mystique comme des erreurs dépassées, des reliques d’une époque pré-rationnelle. Son argumentation implique que tous les appels à « la sagesse du peuple » ou à l’héritage sacré doivent en fin de compte conduire à la tyrannie ou à la folie. C’est la thèse libérale classique: que la liberté est sauvegardée par le scepticisme, par la raison procédurale, et par la neutralisation délibérée de l’âme collective.

Douguine l’interrompt avec une déclaration provocante, qui touche aux racines de la civilisation même de son adversaire:

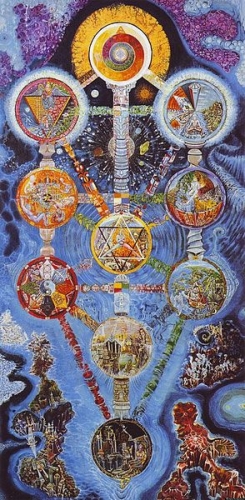

"La tradition de la Kabbale est la plus grande réalisation de l’esprit humain".

La phrase, si souvent citée contre lui, n’était pas un sermon mais un défi. Douguine invoquait la tradition cabalistique — si profondément ancrée dans la métaphysique juive — comme l'exemple d’un héritage spirituel vivant. Ce faisant, il forçait Wieseltier à faire face à un paradoxe: comment peut-on nier la valeur de la Tradition tout en appartenant à un peuple dont le système mystique a inspiré des siècles de vie intellectuelle et religieuse?

Wieseltier répond en insistant, avec l’autorité calme d’un rationaliste libéral:

"Mon ami, j’ai étudié la Kabbale toute ma vie en hébreu, et je dois vous dire que cela n’a absolument rien à voir avec la sagesse du peuple. Ce que montre l’histoire, c’est que la sagesse du peuple devient souvent une justification pour des crimes terribles. Et que ce qui est présenté comme la sagesse du peuple peut conduire directement au mal. Et si nous nous référons au système américain, assurément, lorsque les Pères fondateurs ont écrit notre Constitution, ils ont pris le populisme en considération. Ils l’ont appelé démocratie directe. Et ils l’ont rejeté au profit de la démocratie représentative, précisément pour permettre la délibération et la prise en considération rationnelle des questions auxquelles le pays est confronté".

Cette réponse est révélatrice. Wieseltier (photo) rejette explicitement toute association entre la sagesse kabbalistique et l’esprit collectif d’un peuple. Il met en garde que ce qu’on appelle « la sagesse du peuple » peut devenir «une panoplie de justifications pour des crimes terribles». Pour lui, les pères fondateurs de la démocratie (américaine) avaient raison de supprimer la participation directe au profit d’un ordre médiatisé et technocratique: un ordre de raison oblitérant l’âme, un ordre de délibération dominant toute passion, et un ordre universaliste bridant tout réflexe identitaire.

L’intervention brève de Douguine, lorsqu’elle est replacée dans son contexte, prend toute sa portée philosophique. Il ne « promeut pas la Kabbale » pour les Russes orthodoxes ni ne loue le mysticisme juif. Il confronte son adversaire avec son propre héritage sacré, en l’utilisant comme un prisme pour révéler ce que le libéralisme moderne a perdu. La remarque de Douguine, « La tradition de la Kabbale est la plus grande réussite de l’esprit humain », est un appel ironique mais sérieux à la réalité de la transcendance—un appel à l’idée que l’humanité a un jour cherché à comprendre la structure divine de l’être, et que cette aspiration est supérieure au pragmatisme gestionnaire de la modernité.

Pourtant, isolée, cette seule ligne, extraite du flot de ses paroles, a été instrumentalisée pour dépeindre Douguine comme un crypto-mystique prêchant déraisonnablement des doctrines ésotériques aux masses. La vidéo complète réfute cela. Elle montre un philosophe rigoureux utilisant la rhétorique stratégiquement, poussant son adversaire à reconnaître qu’au sein même de la tradition juive, il y eut autrefois une hiérarchie de sens et une conception de l’ordre cosmique totalement étrangère à l’égalitarisme libéral.

Nous avons là l’essence de la confrontation de Douguine avec la pensée occidentale: la défense de la Tradition contre la réduction de toutes les valeurs à une neutralité procédurale. Dans le même débat, il parle de Trump, du retour de l’histoire, du besoin de pluralité civilisationnelle, et on peut percevoir un réel malaise dans le public. Les intellectuels libéraux, habitués à parler depuis le sommet moral du « progrès », rencontrent soudain un homme qui rejette totalement leur cadre conceptuel.

Le débat de 2017 reste l’une des rencontres les plus illustratives entre deux visions du monde: l’une qui vénère le sacré, et l’autre qui idolâtre l’autosuffisance de la raison. Lorsqu’il parle de la Kabbale, Douguine n’abandonne pas l’orthodoxie ou la Russie. Au contraire, il rappelle à ses auditeurs et critiques que même leurs propres traditions religieuses ont autrefois aspiré à l’Absolu. Ce geste — philosophique, rhétorique et civilisationnel — reste entièrement fidèle à son projet plus large: ressusciter un monde où l’esprit, et non l’abstraction, détermine le destin des peuples.

Le populisme, dans son sens le plus profond, transcende la division conventionnelle gauche/droite. C’est le pouls de la volonté collective: le cri d’un peuple en quête de sens contre la stérilité corporatiste. Qu’il soit habillé de couleurs socialistes ou nationalistes, le populisme affirme que la politique n’est pas une simple gestion, mais une destinée, la renaissance de l’esprit dans l’histoire.

La Kabbale est une manière ancienne du judaïsme de voir le monde comme une chaîne vivante entre Dieu et l’homme. Des fragments tombent, des lettres se réagencent, et la lumière perce le code. La Kabbale enseigne que toute la création coule à travers dix étapes d’énergie divine, reliant le ciel et la terre. Des griffonnages dans les marges, des circuits de souffle, le courant divin reconfiguré. Chaque partie de la vie reflète ce motif, des mouvements des étoiles aux pensées d’une personne. Un nom se plie en un autre, des étincelles tombent à travers l’alphabet. Étudier la Kabbale, c’est rechercher comment l’esprit se déplace à travers le monde et en soi, donnant ordre, sens et direction à l’existence. Tout se connecte, se disperse et revient, tout se réécrit dans la lumière.

12:12 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook