mardi, 17 février 2026

L’Arménie, le corridor du Zangezour et les équilibres dans le Caucase

L’Arménie, le corridor du Zangezour et les équilibres dans le Caucase

Ce territoire est aujourd’hui un carrefour entre les intérêts russes, turcs, iraniens, européens et américains, où Erevan n’a pas la force de s’imposer mais peut faire preuve d’intelligence en s’insérant dans le contexte.

par Giorgio Arconte

Source: https://www.barbadillo.it/128093-globalia-larmenia-il-cor...

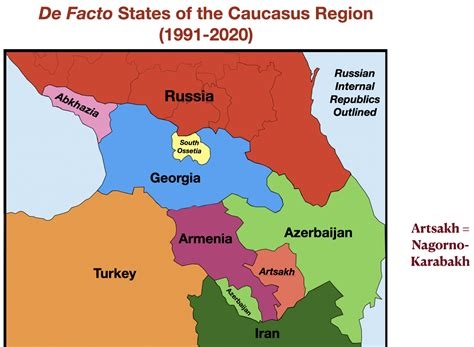

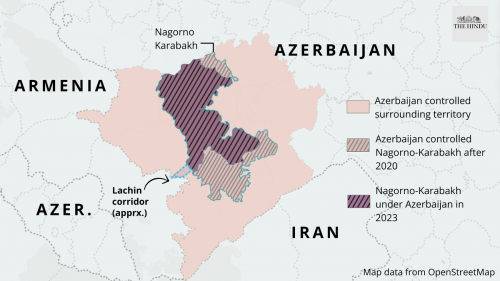

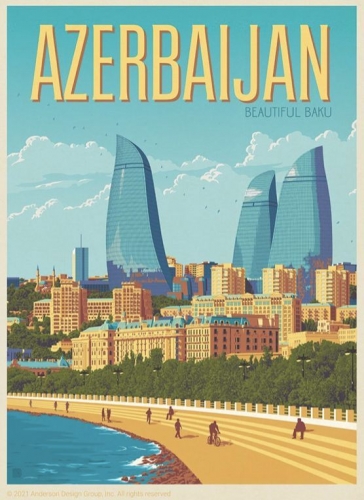

2026 pourrait être une année déterminante pour l’avenir de l’Arménie, et ce n’est pas une figure de style mais la réalité d’un pays qui, après la perte définitive de l’Artsakh et la purification ethnique qui s'est achevée dans cette région historiquement arménienne, se trouve aujourd’hui à négocier non pas la paix, mais son espace d’existence dans le Caucase.

Erevan évolue dans un environnement stratégique radicalement changé. La Russie n’est plus le garant absolu de la sécurité qu’elle avait été dans les décennies précédentes; l’Occident offre un soutien politique mais pas de garanties militaires automatiques; l’Azerbaïdjan, fort de ses victoires et de ses revenus énergétiques, dicte le rythme des négociations; la Turquie observe et influence. Entre-temps, nous avons un petit État de trois millions d’habitants, avec une diaspora puissante mais distante, et une société traversée par de profondes fractures.

Le gouvernement de Nikol Pashinyan (photo) a choisi une voie claire: mettre fin à la longue phase de conflit permanent. L’Artsakh a été officiellement mis de côté. On ne parle plus de statut, on ne revendique plus de droits collectifs internationalisés, on n’évoque plus d’options militaires. C’est une décision logique: éviter un nouveau choc que l’Arménie, aujourd’hui, ne pourrait pas se permettre. Mais la paix n’est jamais une action unilatérale, et l’Azerbaïdjan continue de parler du “corridor du Zangezour” avec un vocabulaire qui frôle la revendication d’extraterritorialité. La frontière est en cours de délimitation, mais la pression reste constante.

Le gouvernement de Nikol Pashinyan (photo) a choisi une voie claire: mettre fin à la longue phase de conflit permanent. L’Artsakh a été officiellement mis de côté. On ne parle plus de statut, on ne revendique plus de droits collectifs internationalisés, on n’évoque plus d’options militaires. C’est une décision logique: éviter un nouveau choc que l’Arménie, aujourd’hui, ne pourrait pas se permettre. Mais la paix n’est jamais une action unilatérale, et l’Azerbaïdjan continue de parler du “corridor du Zangezour” avec un vocabulaire qui frôle la revendication d’extraterritorialité. La frontière est en cours de délimitation, mais la pression reste constante.

Le Premier ministre arménien Pashinyan insiste sur un concept: pleine souveraineté sur les passages, intégrité territoriale mutuelle, réouverture des communications sur une base équitable. C’est une ligne cohérente mais fragile, car le déséquilibre des force entre Erevan et Bakou demeure évident. La question centrale est le fameux corridor de Zangezour. Pour Bakou et Ankara, c’est la pièce qui relie l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan, consolidant ainsi la continuité turco-azerbaïdjanaise dans l’espace turcophone. Pour l’Arménie, c’est une question existentielle: permettre le transit, oui, mais sans perdre le contrôle et la juridiction. Là se joue bien plus qu’une ligne de chemin de fer: c’est l’équilibre futur du Caucase méridional. Si le corridor devenait extraterritorial, l’Arménie perdrait en profondeur stratégique; s’il restait sous souveraineté arménienne, il pourrait transformer sa vulnérabilité en opportunité, en reliant l’Iran, la Russie et potentiellement l’Europe dans une nouvelle alliance commerciale. La question n’est pas seulement technique, c’est une question géopolitique pure.

L’Arménie tente un repositionnement international difficile. L’Union européenne a accru sa présence politique par le biais de la mission civile de surveillance à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Les sommets européens prévus à Erevan en 2026 ont une forte valeur symbolique: pour la première fois, l’Arménie essaie de se présenter comme une plateforme européenne dans le Caucase. Mais Erevan reste membre de l’Union économique eurasiatique, n’a pas présenté de candidature officielle à l’UE, et continue de maintenir des canaux ouverts avec Moscou.

La Russie, bien qu'affaiblie par la guerre en Ukraine, conserve des leviers importants: la base militaire de Gyumri, le contrôle de segments d’infrastructures, l’influence économique. Moscou n’est plus le seul garant, mais ce n’est pas un acteur marginal non plus. Pendant ce temps, les États-Unis augmentent leur engagement. La visite récente du vice-président américain et le début d’une coopération dans le domaine de la défense — y compris la fourniture de drones V-BAT — marquent un changement de cap. Ce n’est pas une alliance formelle, mais un signal politique.

L’Arménie ne peut pas se permettre de choisir un camp de façon claire et nette; elle doit rester équilibrée. Le problème, c’est que l’équilibre dans le Caucase est toujours précaire. La vraie fragilité arménienne, cependant, est intérieure. Les élections parlementaires du 7 juin 2026 se tiendront dans un climat de polarisation profonde. Pashinyan se présente comme l’homme de la paix et de la stabilisation économique, tandis que ses opposants l’accusent d’avoir normalisé la défaite et d’avoir minimisé l’identité nationale. En fait, la question de l’Artsakh n’est pas effacée de la mémoire collective; pour beaucoup d’Arméniens, ce n’est pas une question territoriale, mais une blessure identitaire. De plus, la suppression de symboles historiques, comme l’iconographie de l’Ararat dans les timbres officiels, a été perçue comme une forme d’autolimitation symbolique. À cela s’ajoute le conflit avec l’Église apostolique arménienne, pilier historique de la continuité nationale. Les tensions entre le gouvernement et la direction ecclésiastique ont creusé la fracture, aussi dans la diaspora, et le risque n’est pas seulement politique: il est identitaire.

L’Arménie se trouve à un carrefour étroit: d’un côté, la normalisation avec l’Azerbaïdjan et la Turquie pourrait ouvrir des routes commerciales, réduire l’isolement, créer de la croissance; de l’autre, sans un système solide de garanties multilatérales, la paix pourrait rester réversible. Le Caucase du Sud est aujourd’hui un carrefour entre les intérêts russes, turcs, iraniens, européens et américains, où l’Arménie n’a pas la force de s’imposer, mais peut faire preuve d’intelligence en s’insérant dans le jeu comme un nœud d’équilibre. Pour y parvenir, elle doit éviter deux erreurs: croire que l’Occident remplacera automatiquement la Russie comme garant de la sécurité, ou penser que le retour exclusif sous l’aile russe est encore possible comme dans le passé.

La survie de l’Arménie, aujourd’hui, passe par une diplomatie fine, une stabilisation intérieure et une utilisation intelligente de sa position géographique. 2026 ne sera pas seulement une année électorale, mais un test de maturité géopolitique.

16:44 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, arménie, caucase, politique internationale, corridor du zangezour, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 08 octobre 2025

Géorgie – La Gaule du Caucase

Géorgie – La Gaule du Caucase

Source: https://www.anonymousnews.org/international/georgien-das-...

Qu'il s'agisse de l'assaut du palais, des barricades enflammées ou des dames âgées distribuant des biscuits, les routines des manifestants sont pratiquement les mêmes, tout comme celles de la police qui y réagit. C'est en Géorgie qu'a débuté en 2003 la première révolution colorée de l'espace post-soviétique – et c'est en ce même pays que cette ère prendra fin.

Par Alexander Nossowitsch

Dès la nuit suivant les élections, on a tenté, comme à l'accoutumée, de prendre d'assaut le palais présidentiel en Géorgie. Par habitude, on a brûlé des pneus et érigé des barricades. Tout aussi routinièrement, la police a éteint les pneus et dispersé les manifestants à l'aide de canons à eau. Tous ces événements ont éclaté au cours du week-end et se sont rapidement apaisés.

Il ne semble pas y avoir de suite au « banquet ». Il aura lieu tout au plus pour les leaders des manifestations, mais pas au sens habituel du terme: ils n'accèderont pas au pouvoir en tant qu'émissaires du « monde libre », mais seront très probablement emprisonnés pour avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel. Ils en ont eux-mêmes pris conscience: ils se renvoient la responsabilité de l'assaut du palais présidentiel et font référence aux mythiques « provocateurs russes ».

Les événements qui se sont déroulés samedi à Tbilissi peuvent être considérés comme une sorte de « post-scriptum » à l'échec de la tentative de « révolution colorée » en Géorgie.

Il y a un an, l'Occident libéral et mondialiste – qui agissait alors encore comme une entité unique – avait déployé des efforts considérables pour inciter les autorités géorgiennes à ouvrir un deuxième front contre la Russie. À l'époque, la situation politique en Géorgie était très agitée depuis plusieurs mois: des « émissaires » occidentaux étaient présents sur le « Maïdan » local, il y avait des manifestations de masse, des combats de rue, les réseaux sociaux étaient utilisés pour mobiliser les étudiants à des actions de protestation, et des dames âgées s'agenouillaient devant les forces spéciales – tout cela conformément aux méthodes habituelles quand l'on cherche à précipiter un changement de régime.

À l'époque, le gouvernement géorgien avait réussi à résister et à défendre la volonté majoritaire de la population lors des élections législatives. Ce qui se passe actuellement est un écho de ces événements, qui se répètent aujourd'hui sous forme de farce, en accéléré. De nouvelles élections ont lieu, mais cette fois-ci au niveau municipal. Une fois de plus, l'opposition affirme que la victoire lui a été volée, alors que cette fois-ci, elle n'a même pas participé aux élections dans de nombreuses circonscriptions et avait déclaré à l'avance que ces élections étaient illégitimes. Bruxelles ne s'est pas précipitée pour soutenir « ses » alliés en Géorgie, car ce ne sont pas des personnes pour lesquelles on sacrifierait ses week-ends, et pour Washington, ces personnes ne sont certainement pas « les siennes ».

Au fond, les partisans de Mikhaïl Saakachvili suivent le même chemin que Saakachvili lui-même: de président de la Géorgie à sans-abri, puis à prisonnier.

Deuxième point, et non des moindres: l'échec manifeste de ce cinquième «Maïdan» à Tbilissi en quatre ans marque non seulement la fin définitive de l'ère Mikhaïl Saakachvili en Géorgie, mais aussi la fin de l'ère des «révolutions de couleur» en soi. Cette époque est révolue. Il est symbolique que la Géorgie, où cette ère avait commencé dans l'espace post-soviétique en 2003, y mette désormais un terme.

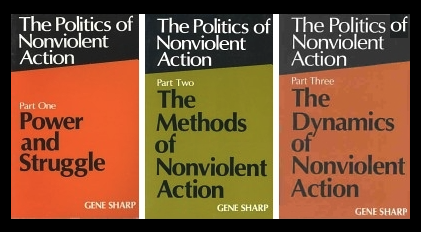

Les méthodes de changement de régime développées par Gene Sharp (photo) ont été utilisées pendant des décennies par des politiciens, des journalistes et des organisations non gouvernementales pro-occidentaux – en tant qu'agents des services secrets américains et européens – et analysées et étudiées dans les moindres détails. Afin de contrer ces méthodes, des contre-mesures efficaces ont déjà été développées et testées. La seule chose qui manque encore, c'est la souveraineté extérieure, la légitimité intérieure, un État qui fonctionne et la volonté politique des gouvernements concernés de mettre en œuvre ces contre-mesures.

Tout comme les méthodes simples, les méthodes sociales perdent également de leur actualité avec le temps.

La présence d'un « sacrifice sacré », la « colère juste » de la foule, la représentation d'activistes corrompus comme représentants de l'ensemble du peuple, de jolies filles qui cousent des rubans sur les uniformes des soldats et de touchantes grand-mères qui leur offrent des biscuits: toutes ces manipulations politiques ne fonctionnent plus. Le tour a été dévoilé et le magicien n'impressionne plus. Mais il ne faut pas se détendre, les escroqueries prennent sans cesse de nouvelles formes. Les escrocs s'adapteront toujours aux nouvelles conditions et développeront de nouvelles méthodes. Et cela ne concerne pas seulement les appels téléphoniques frauduleux et la correspondance sur les réseaux sociaux, mais aussi la grande politique.

15:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géorgie, caucase, révolution de couleur, gene sharp |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 août 2025

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

Leonid Savin

La signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu à Washington le 8 août 2025 en présence du président américain Donald Trump, marque la victoire des forces mondialistes en Eurasie. Malgré le ton modérément positif des déclarations des dirigeants russes sur l'importance de cet accord, attendu depuis de nombreuses années, il convient de noter que Moscou avait auparavant imaginé un scénario complètement différent.

Tout d'abord, il y avait le Groupe de Minsk de l'OSCE, qui était médiateur et observateur du règlement des litiges entre les républiques caucasiennes. Ensuite, il y avait le plan Lavrov, qui prévoyait la restitution d'un certain nombre de localités à l'Azerbaïdjan, après quoi un traité de paix devait être signé et les frontières délimitées. Bakou était prêt à accepter cette option, mais Nikola Pashinyan, l'homme de main de Soros, a saboté ce processus.

En conséquence, Ilham Aliyev, tenant compte de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, ainsi que de l'implication militaire de la Russie en Syrie, a décidé de mener une campagne militaire contre le Haut-Karabakh et l'Arménie, qui s'est avérée fructueuse. Les forces de maintien de la paix russes ont été retirées de la région (après avoir subi des pertes à la suite des tirs de l'armée azerbaïdjanaise).

Troisièmement, la signature de l'accord à Washington a eu lieu dans un contexte de détérioration des relations entre la Russie, d'une part, et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'autre part. Le premier soutient activement l'Ukraine, développe sa coopération avec l'OTAN et mène des campagnes de répression contre les russophiles à l'intérieur du pays. Quant aux autorités du second, elles menacent ouvertement de se retirer de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) et de l'UEE (Union économique eurasienne), laissant entendre un possible renforcement de la coopération avec les États membres de l'UE et les États-Unis (ce qui, en fait, est en train de se produire).

Il convient de noter que la rencontre des chefs des trois États aux États-Unis s'est déroulée dans une atmosphère pompeuse. Aliyev et Pashinyan ont tous deux fait l'éloge de Donald Trump, soulignant la nécessité de sa nomination au prix Nobel de la paix. Dans le même temps, Trump lui-même a indiqué qu'il souhaitait organiser la signature d'un accord similaire entre la Russie et l'Ukraine, insistant ainsi sur son importance exceptionnelle.

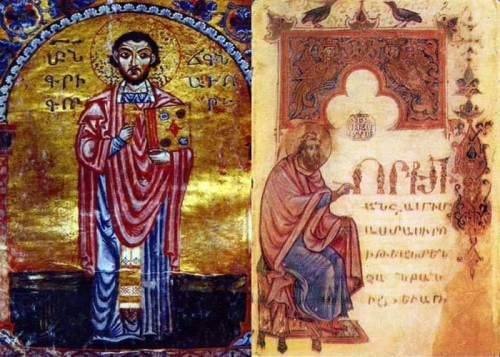

Au-delà de cela, Pashinyan a offert à Trump un manuscrit arménien ancien et unique, représentant l'une des plus anciennes copies du livre de prières mondialement connu de Grigor Narekatsi, « Le Livre des Lamentations » (Xème-XIème siècles après J.-C.). On ne sait pas pourquoi Trump, qui est évangélique de confession religieuse, a besoin de ce trésor culturel de l'Église apostolique arménienne. Mais cette décision de Pashinyan a déjà suscité l'indignation des Arméniens. Sur le plan symbolique, voire métaphysique, un tel geste de la part du Premier ministre arménien signifie une renonciation volontaire à la souveraineté, qui se manifeste non seulement dans les décisions politiques, mais aussi dans les codes métaculturels.

L'un des points clés de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est le corridor de Zangezur, une section terrestre d'environ 50 km de long reliant l'enclave azerbaïdjanaise de la République autonome du Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan continental, qui traverse le territoire de la région de Syunik en Arménie. L'exploitation et la gestion du corridor ont été transférées aux États-Unis, officiellement dans le cadre d'un bail de 99 ans. Des sociétés militaires privées américaines devront assurer la sécurité dans ce corridor. Cette section a déjà été baptisée « corridor Trump » (son nom officiel est toutefois « Trump Route For International Peace and Prosperity » (TRIPP)).

Compte tenu de l'étroite coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, on peut tout aussi bien parler de la création d'un corridor turc. Ankara, via l'Arménie et l'Azerbaïdjan, accède ainsi aux pays d'Asie centrale, qui font partie du système de l'Organisation des États turcs (OTS), un projet pan-turc aux objectifs flous et aux formulations vagues. Il ne fait aucun doute que la Turquie d'Erdogan se précipitera pour profiter de cette nouvelle opportunité et poursuivra son expansion culturelle, économique et politique dans le Caucase et à travers lui.

Il va sans dire que l'émergence d'un tel format de corridor de transport, légalement lié aux États-Unis, porte atteinte aux intérêts de la Russie et des autres acteurs du Caucase, en particulier l'Iran. Auparavant, les autorités de ce pays avaient réagi de manière critique à la participation éventuelle d'une tierce partie à l'exploitation du corridor de Zangezur, qu'il s'agisse de la Turquie ou de tout autre pays. Mais avec l'arrivée des États-Unis, Téhéran considère cela non seulement comme un signal d'alarme, mais aussi comme une menace claire.

Le brigadier général Yadollah Javani (photo), commandant adjoint chargé des affaires politiques du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré, à propos de la signature de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'ils avaient commis une « erreur bien plus grave » que Zelensky. Il ne s'agit pas d'un traité de paix en soi, mais du transfert du corridor de Zangezur aux États-Unis pour une durée de 99 ans. Il est évident que cette zone terrestre adjacente à la frontière iranienne sera utilisée non seulement pour la circulation des civils et des marchandises, mais aussi à des fins militaires et de renseignement. Tout d'abord, contre l'Iran.

L'Azerbaïdjan coopère depuis longtemps avec Israël sur cette question (lors du dernier conflit militaire entre Israël et l'Iran, l'ajustement des tirs a également été effectué depuis le territoire de l'Azerbaïdjan). Javani a promis d'empêcher la mise en œuvre de ce projet par la force des armes. Cependant, les affrontements précédents avec les États-Unis et Israël ont montré que l'Iran dispose en réalité de capacités limitées, même s'il fait des déclarations assez sérieuses et bruyantes au niveau officiel. Compte tenu du retrait de l'Iran de Syrie, ainsi que des difficultés au Liban et en Palestine, Téhéran disposera désormais d'encore moins d'outils pour mener sa propre politique dans la région.

Quant à la Russie, l'hostilité croissante de l'Azerbaïdjan est également source de préoccupation. La République d'Azerbaïdjan a une frontière directe avec la Fédération de Russie. En outre, l'Azerbaïdjan a participé au corridor de transport nord-sud et il était prévu qu'une ligne secondaire terrestre le traverse. Si les relations entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran se compliquent, Bakou bloquera tout simplement cette ligne. Il ne restera alors que l'option d'une voie navigable à travers la mer Caspienne. Cependant, en raison de la capacité limitée des infrastructures portuaires sur les côtes iraniennes et russes, cette direction ne permettra pas d'assurer le transit de volumes importants de marchandises.

En outre, la sécurité globale dans le Caucase sera soumise à une érosion plus sévère. Les agents des services de renseignement turcs et britanniques sont déjà très actifs dans cette région. Au-delà de cela, des émissaires religieux des pays du golfe Persique y travaillent depuis longtemps, engagés dans la diffusion de valeurs étrangères aux peuples du Caucase, bien que sous le couvert d'une culture musulmane commune. Cela augmentera le risque de conflits intra-religieux et inter-religieux.

Les dirigeants actuels de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, quant à eux, présenteront chacun l'accord signé comme le meilleur scénario possible, avec des plans ambitieux de développement économique: création de nouveaux pôles, investissements étrangers, etc. Il est logique de supposer que les pays de l'UE ne coopéreront pas avec la Russie pendant longtemps et que la zone du Caucase sera utilisée comme voie de transit entre la Chine et d'autres pays asiatiques vers l'Europe. Dans cette perspective, la Géorgie, qui tente d'équilibrer les intérêts des différents pays, mais ne se laisse pas entraîner dans des aventures politiques et développe ses propres infrastructures de transit, se rapprochera progressivement de l'Occident, voyant les avantages de sa position géostratégique et s'appropriant une partie des flux de marchandises et de ressources énergétiques.

À long terme, on peut donc noter que l'accord actuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le contexte géopolitique mondial va à l'encontre des intérêts de la Russie.

20:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, caucase, arménie, azerbaidjan, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Daniele Perra

Source: http://newsnet.fr/288452

L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (avec tous ses retentissements géopolitiques) constitue une étape nouvelle vers la fin de l’influence russe dans le Caucase du Sud et la construction définitive d’un espace sous un contrôle partagé par la Turquie et les États-Unis, auquel s’ajoute la présence discrète (mais très envahissante) d’Israël.

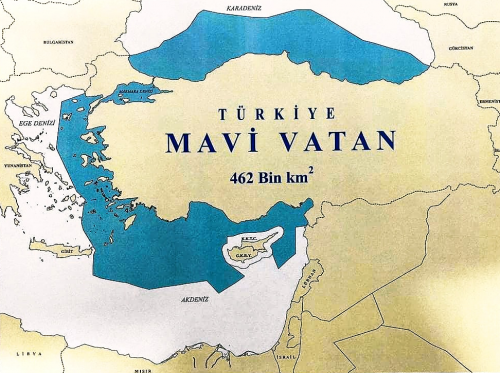

On distingue généralement trois écoles géopolitiques qui caractérisent la projection stratégique de la Turquie contemporaine :

1) la doctrine de la "patrie bleue" de l’amiral Cem Gürdeniz (dont le rôle intérieur a été minimisé en raison d’un supposé lien avec le réseau terroriste lié à Fethullah Gülen) ;

2) le "panturquisme" largement soutenu par l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, qui prône une extension de l’influence turque vers les peuples "frères" d’Asie centrale ;

3) le "néo-ottomanisme" qui semble être la principale référence de l’erdoganisme et qui constitue la base du rôle actif de la Turquie dans la dislocation de la Syrie en zones d’influence, de l’intérêt croissant pour l’Irak et des ambitions ouvertement affichées en Libye.

La doctrine de la "patrie bleue" est particulièrement intéressante car elle propose une vision de l'hégémonie turque non seulement sur les mers adjacentes à l’Anatolie (source d’inquiétude pour la Grèce, qui conserve sa souveraineté sur plusieurs îles situées à quelques kilomètres de la côte turque), mais aussi en mer Caspienne, qui est considérée comme une "mer intérieure du monde turc". Un aspect qui, à son tour, peut être perçu comme une source d’inquiétude pour d’autres puissances régionales, principalement la Russie et l’Iran (sans oublier que l’URSS et l’Iran avaient signé en 1940 un accord pour l’exploitation exclusive des ressources caspiennes — accord évidemment abandonné avec l’effondrement du géant soviétique).

La participation active de la Turquie dans les événements du Caucase ces dernières décennies s’inscrit comme l’expression directe de la volonté d’Ankara de construire un pont vers l’Asie centrale turcophone, et plus précisément, elle résulte d’une fusion géopolitique entre la pensée de Gürdeniz et un panturquisme jamais abandonné, qui depuis l’époque d’Enver Pacha caractérise le rêve (plus ou moins secret) d’une large partie de l’élite turque.

De plus, la volonté turque de devenir le nœud central des flux énergétiques vers l’Europe doit être comprise dans cette optique. La participation active d’Ankara à des projets infrastructurels tant "orientaux" qu’"occidentaux" doit donc être interprétée comme une tentative de s’imposer comme un hub stratégique. Son soutien géopolitique au "corridor du Zangezur" est absolument cohérent dans cette dynamique. Mais de quoi s’agit-il réellement?

Ce corridor serait le fruit de l’accord de paix signé lors d’un sommet trilatéral récent entre les États-Unis, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Un accord, accompagné d’une déclaration conjointe, qui doit de fait mettre fin à des décennies de conflit à intensité variable entre ces deux pays du Caucase concernant le contrôle du Nagorny Karabakh. C'est en cette région-là, au moment de l’effondrement de l’URSS, que les Arméniens et Azerbaïdjanais se sont combattus dans l’un des nombreux conflits ethno-tribaux issus de cette politique soviétique des nationalités, selon laquelle la majorité ethnique dans les républiques de l’Union devait toujours être accompagnée d’une minorité pour éviter toute ambition d’autonomie totale. Ce qui a permis à Moscou de se présenter, pendant plusieurs décennies (avec un succès indéniable, malgré des épisodes tragiques comme la déportation de peuples entiers), comme garant de la protection des minorités et du concept de "peuples frères".

De toute façon, le premier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (comme d’autres dans la région) a également été utilisé par Moscou comme un outil pour maintenir une emprise sur la zone, qui lui échappait rapidement, et pour ralentir le rapprochement azéri avec l’Occident.

Il n’est donc pas surprenant que les tensions au Nagorno-Karabakh se soient accrues chaque fois qu’un accord pétrolier entre des compagnies occidentales et la République azérie naissante semblait imminent. En même temps, il faut rappeler que l’Azerbaïdjan, durant toute la décennie 1990, avec l’aide de sociétés pétrolières de façade, gérées directement par la CIA, est devenu une sorte de point d’entrée du terrorisme islamiste dans le Caucase — un rôle similaire à celui joué par la Turquie avec "l’autoroute du djihad" en Syrie.

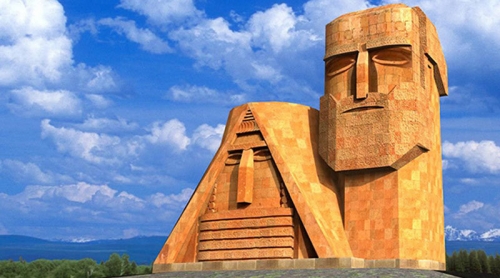

Grâce à l’aide russe, en partie par intérêt propre et en partie (ironiquement) avec l’accord iranien, les Arméniens ont réussi à s’emparer, entre 1992 et 1993 (malgré la condamnation par l’ONU de leur avancée), de toute la région du Nagorny-Karabakh, qu’ils considèrent comme le cœur battant de leur patrie ancestrale, avec plusieurs zones adjacentes, pour établir la République de l’Artsakh (qui occupait 20% du territoire azéri). La situation n’a changé qu’à partir de la reprise du conflit en 2020, en partie à cause de l’incapacité politique des dirigeants arméniens, et avec l’expulsion définitive des Arméniens du territoire azéri en 2023 (plus de 100.000 réfugiés, tragédie dont peu de médias ont parlé).

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la fonction géopolitique du corridor du Zangezur, il est opportun de faire une brève parenthèse sur le contexte culturel-politique propre aux dirigeants des deux pays. Ilham Aliyev, comme cela est connu, est le fils de Heydar Aliyev (membre de la vieille nomenklatura communiste), qui a longtemps dirigé l’Azerbaïdjan après la chute de l’URSS, en pratiquant le népotisme. Il n’est pas surprenant que le même Ilham ait été vice-directeur de la compagnie pétrolière nationale lorsque, en 1994, a été signé le "contrat du siècle" entre le gouvernement azéri et un consortium multinational dirigé par BP.

Ce contrat avait pour but de faire de l’Azerbaïdjan une filiale pétrolière de l’Occident, pour exclure la Russie des routes énergétiques dans le Sud du Caucase. La construction du pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan, de grande importance stratégique, est également liée à ce contrat, et cette infrastructure constitue aujourd’hui un point clé pour Israël, qui y tire une partie de ses besoins énergétiques. Il n’est pas surprenant qu'Israël, avec la Turquie, ait joué un rôle majeur dans la fourniture d’armes à Bakou pour soutenir ses efforts militaires contre l’enclave arménienne.

L’Iran, quant à lui, a souvent pointé du doigt l’Azerbaïdjan, le considérant comme une base sioniste dans la région, utilisée par Tel Aviv pour lancer des attaques asymétriques contre Téhéran (une implication azérie dans la récente "guerre de douze jours" n’est pas à exclure). Geydar Aliyev a également souvent persécuté et opprimé des mouvements religieux inspirés du khomeinisme, qui auraient pu facilement prendre pied dans un pays où la majorité est encore chiite, malgré les aspirations laïques de l'élite dirigeante.

Rappelons que, juste avant la mort de son père, qui avait au début des années 2000 amélioré ses relations avec la Russie, Ilham Aliyev avait déclaré que les principaux alliés de l’Azerbaïdjan étaient les États-Unis et la Turquie. Cela illustre bien la nature de sa politique. Plus récemment, il a encore accru la tension avec la Russie, avec l’arrestation d'hommes d'affaires russes à Bakou et avec l’augmentation des exportations azéries de pétrole vers l’Ukraine (la Russie a bombardé plus de 17 dépôts de la compagnie azérie en Ukraine ces derniers mois). Alyiev a déclaré par provocation (et de façon menaçante) que l’armée azérie n’était pas une masse de prisonniers libérés, mais la force la plus nombreuse du Caucase du Sud: 130.000 soldats en service actif, 300.000 réservistes, bien entraînés et équipés de drones turcs et israéliens, prêts à la guerre. "Réfléchissez bien, surtout maintenant, après avoir perdu près de 800.000 soldats en Ukraine."

L’histoire du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est tout aussi révélatrice. Il est arrivé au pouvoir après ce qui pourrait être qualifié de "révolution de couleur", bien qu’avec un soutien initial limité de l’Occident. Le mouvement qui l’a mené à la tête, Yelk ("sortir" ou "issue", parce qu'hostile dès le départ à l’adhésion à l’Union eurasiatique), reposait sur une stratégie classique: transformer une minorité (Yelk a obtenu environ 7% lors des élections de 2018) en une majorité, et créer une "vérité sur mesure" pour que l’opinion publique, interne et internationale, soutienne les manifestants. Plusieurs parlementaires azéris ont également ouvertement soutenu la protestation qui a abouti à déposer le Premier ministre Sargsyan.

Pashinyan a aussi souvent affirmé que les accords militaires avec la Russie étaient désormais obsolètes et que seuls les États-Unis (ou l’Occident en général) pouvaient garantir la sécurité de l’Arménie.

Ainsi, l’accord sur le corridor de Zangezur peut aussi être interprété comme la dernière étape de la politique actuelle de l’Arménie qui vise un tropisme occidental. Il prévoit la construction d’une voie ferrée, d'oléoducs, de gazoducs et d’un réseau de fibres optiques reliant l’Azerbaïdjan à sa partie occidentale (le Nakhchivan), en passant par 32 km de territoire arménien (sur la frontière avec l’Iran). Les États-Unis obtiennent ainsi des droits sur le développement et la construction du corridor, et une présence économique et financière accrue dans la région (souvent accompagnée de présence militaire et d'agents du renseignement).

Ce projet va à l’encontre de la Route de la Soie chinoise (il faut penser aussi à sa connexion avec le pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan) et du "middle corridor" reliant la Chine à l’Europe par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ce qui montre l’intention de construire une véritable barrière sanitaire le long de la frontière nord de l’Iran. De plus, cela ébranle encore davantage le mythe de l’isolationnisme trumpiste. Le corridor de Zangezur apparaît clairement comme une nouvelle intervention étrangère des États-Unis, masquée par le business et la nouvelle administration.

17:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, caucase, arménie, azerbaidjan, zangezur, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 août 2025

« Le corridor de Trump »: les lignes de fracture entre la Russie et l'Iran

« Le corridor de Trump »: les lignes de fracture entre la Russie et l'Iran

Source: https://report24.news/trumps-korridor-die-bruchlinien-zwi...

Une analyse géopolitique montre comment le « corridor Trump » dans le Caucase du Sud révèle les lignes de fracture entre Moscou et Téhéran. Alors que les partisans de la ligne dure en Iran condamnent ce projet comme une menace existentielle, les « réformateurs » y voient une opportunité pour la paix et les investissements. Pour la Russie, cette division entre ses partenaires signifie avant tout une chose : en cas de crise, son allié supposé pourrait lui-même devenir un risque.

Dans un article publié sur Pogled.info, le journaliste bulgare Sergej Latichev décrit une évolution qui ne devrait pas plaire à Moscou. Sous le titre « Le corridor Trump révèle le problème de la Russie : un allié clé s'arme pour vous poignarder dans le dos ? », il dresse le tableau d'une constellation explosive dans le Caucase du Sud. Il s'agit du corridor dit « Zangezour » (désormais appelé avec dérision « corridor Trump »), qui doit relier l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce qui est présenté à Washington comme un succès diplomatique révèle surtout, selon Latichev, le rôle fragile et profondément contradictoire de l'Iran en tant que partenaire de la Russie.

Latichev souligne que Téhéran est divisé sur cette question. Alors que des partisans de la ligne dure comme Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême, qualifient le corridor de « menace existentielle » et préviennent qu'il pourrait devenir un « cimetière pour les mercenaires américains », des représentants du gouvernement comme Abbas Araghchi voient les choses tout autrement. Selon eux, il s'agit simplement d'une route de transit contrôlée par les Arméniens, qui pourrait favoriser la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud. Le général Yadollah Djavani, membre des Gardiens de la révolution, est allé encore plus loin en avertissant Bakou et Erevan qu'ils pourraient subir « le sort de l'Ukraine » s'ils se laissaient entraîner dans le jeu de Washington. Le président Masud Pezeshkian s'est quant à lui montré modéré, évoquant simplement la nécessité de « surveiller de près les mesures américaines ».

Selon Latichev, ces positions contradictoires montrent clairement que l'Iran est tout sauf un allié fiable. Alors que certains à Téhéran attisent le conflit, d'autres rêvent d'investissements occidentaux. La Russie, quant à elle, doit se rendre à l'amère réalité que le partenaire avec lequel elle vient de signer un accord stratégique peut à tout moment basculer entre une hostilité sans compromis envers l'Occident et une coopération servile. Pour Moscou, selon cette analyse, cela signifie qu'en cas de crise, elle ne peut compter sur aucun soutien sûr.

Le « corridor Trump » est donc bien plus qu'un simple projet d'infrastructure régional. Il s'agit d'un levier géopolitique que les États-Unis utilisent habilement pour affaiblir la Russie dans le Caucase, diviser l'Iran et, dans le même temps, porter un coup à la stratégie de la Route de la soie de la Chine. Latichev cite le sinologue russe Nikolaï Vavilov, qui qualifie le projet de « poste de contrôle contre la nouvelle route de la soie ». Washington, selon lui, vise trois adversaires à la fois et utilise l'Arménie comme tête de pont.

La conclusion de cette analyse est claire : Moscou ne peut pas se fier aveuglément à Téhéran. Un empire aussi déchiré que l'Iran ne pourrait pas servir de bouclier en cas d'urgence, mais plutôt de poignard dans le dos. C'est précisément ce qui fait du « corridor Trump » une bombe géopolitique et un défi pour la politique étrangère russe.

11:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, corridor trump, zankezour, arménie, azerbaïdjan, iran, caucase |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 août 2025

L'accord de paix de Washington marque l'humiliation de la Russie dans le Caucase

L'accord de paix de Washington marque l'humiliation de la Russie dans le Caucase

Trahison en Arménie et en Azerbaïdjan

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine dénonce la paix négociée à Washington entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et la considère comme une humiliation brutale pour la Russie, un effondrement total de sa politique dans le Caucase du Sud et une trahison qui exige une justice visible à l'encontre des responsables.

L'histoirique de l'accord de paix signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Washington est une honte pour nous. Il vaut mieux affronter certaines choses directement. Si quelqu'un nous a humiliés, insultés, castrés, violés, alors au lieu de dire « c'est comme ça » ou « ce n'est rien, ça guérira », il vaut mieux regarder la vérité en face.

Car c'est véritablement une humiliation brutale pour la Russie. Il n'y a pas si longtemps, nous considérions l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh comme faisant partie de notre territoire. Nous y administrions ces territoires. Puis nous y avons renoncé, mais nous pensions avoir conservé une influence, par exemple sur le Karabakh, grâce à une Arménie qui nous était favorable. Puis, sous Pashinyan, l'Arménie a cessé de nous écouter et a commencé à équilibrer ses relations avec l'Azerbaïdjan. Nous avons décidé de nous lier d'amitié avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, notre politique dans le Caucase du Sud s'est effondrée de manière catastrophique. Oui, il reste encore la Géorgie, qui sous Ivanishvili est devenue moins agressive par rapport à son ancienne russophobie, mais tout le reste est un échec total.

C'est exactement ainsi qu'il faut comprendre la situation. Cela signifie qu'il y a des responsables. Il y a des gens qui ont conseillé à notre président d'agir ainsi, de construire des relations de cette manière avec Bakou, Erevan et Stepanakert. Un échec est un échec. Une humiliation est une humiliation. Le fait qu'aujourd'hui Aliyev – que nous avons efficacement aidé pendant la guerre du Karabakh – et Pashinyan – qui s'est soulevé contre nous – travaillent pour notre ennemi est une gifle. Cette gifle ne vient pas des États-Unis ou de l'Occident, qui sont de toute façon nos ennemis. C'est un coup porté de l'intérieur.

Ces mêmes personnes au sein de la Russie qui ont orchestré cela, en insistant pour « s'en occuper elles-mêmes » et en rejetant toute ingérence extérieure, devraient, si Poutine avait son mot à dire, être condamnées à la peine ultime. Cependant, nous avons suspendu la peine de mort ; nous nous targuons d'être humains. Après un échec catastrophique, monstrueux et humiliant pour le pays et pour notre société, ce qui suit souvent n'est qu'une promotion. Un homme a tout volé, tout ruiné, trahi tout le monde, et il obtient un poste plus élevé.

Bien sûr, c'est une situation malsaine. Notre peuple et notre société veulent que justice soit faite. Nous ne voulons pas de sang, nous ne voulons pas de violence, mais nous voulons la justice. Quand nous voyons que les responsables de l'effondrement total de notre politique dans le Caucase du Sud restent totalement impunis, c'est humiliant. La signature de cet accord à Washington montre notre nullité, le fait que nous ne contrôlons rien, même dans l'espace post-soviétique. Qui, dans ce cas, nous prendra au sérieux à un niveau supérieur ?

Cette douleur, cette insulte, cette gifle doivent être comprises précisément comme une gifle à chacun d'entre nous, à chaque Russe. Il ne sert à rien de dire: «Comme ils sont mauvais ! Nous vous avions bien dit que Pashinyan était un toutou de Soros et qu'Aliyev était un scélérat qui travaille pour Erdogan et trahit notre amitié».

Ce ne sont pas des arguments. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de Pashinyan et d'Aliyev, leurs actions doivent être combattues de front.

Comme le disait mon ami Yevgeny Vsevolodovich Golovin :

« Affrontez le monde extérieur comme vous affronteriez un coup : sans détourner le regard ».

Il ne faut pas dire: «Et alors, on m'a cassé une dent ? Elle me faisait mal depuis longtemps et j'avais de toute façon l'intention de la faire enlever». Il ne faut pas édulcorer la douleur. Ce qui s'est passé avec Aliyev et Pashinyan est une humiliation pour nous. C'est exactement ainsi qu'il faut le prendre. C'est plus sain et plus honnête. Nous avons perdu. Nous avons commis une erreur en confiant le travail à faire avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan à des personnes qui n'étaient absolument pas compétentes. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Si nous ne considérons pas cela comme un échec, si nous n'acceptons pas cette douleur, nous cesserons d'être des êtres humains et une civilisation souveraine.

Bien sûr, justice doit être faite. Ceux qui ont conduit notre pays à un tel résultat en matière de politique étrangère dans notre voisinage immédiat doivent être punis de manière claire et visible. Cela doit cesser. Il est temps de confronter tous ceux qui sont derrière ce désastre: les responsables qui ont façonné notre politique dans le Caucase du Sud, les diasporas qui l'ont influencée et les lobbyistes étrangers qui l'ont poussée vers l'échec. Soit nous sommes un empire, une civilisation souveraine, soit nous méritons tout ce que nous avons vu à Washington, lorsque nos deux « alliés » léchaient les bottes de notre ennemi.

Par conséquent, si les responsables de tout cela s'en tirent sans être punis, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Bien sûr, nous sommes un grand peuple. Mais si nous ne considérons pas l'échec comme un échec, la trahison comme une trahison et l'humiliation comme une humiliation, alors nous ne valons rien.

16:49 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, alexandre douguine, arménie, russie, azerbaïdjan, caucase |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 juillet 2025

Russie et Azerbaïdjan: analyse d'une aliénation rampante

Russie et Azerbaïdjan: analyse d'une aliénation rampante

Par Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/07/russland-und-aserbaidschan-an...

Les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan se sont nettement refroidies au cours des dix-huit derniers mois. Alors que les deux États coopéraient étroitement jusqu'en 2022 et que la Russie considérait l'Azerbaïdjan comme un partenaire important sur les plans de l'économie et de la sécurité, une distance notable s'est aujourd'hui installée entre les deux pays, tant sur le plan diplomatique que stratégique. Ce changement ne s'est pas produit de manière brutale, mais résulte de bouleversements structurels, de divergences dans les priorités de politique étrangère et d'une nouvelle constellation des pouvoirs dans la région.

Historiquement, la Russie était considérée comme la puissance protectrice de l'Azerbaïdjan, en particulier depuis le début des années 1990. Après la fin de la guerre du Haut-Karabakh en 1994 et la prise du pouvoir par Heydar Aliyev, une relation de coopération s'est établie entre Moscou et Bakou, soutenue par des liens économiques – notamment via la diaspora azerbaïdjanaise en Russie – et par des accords en matière de politique de sécurité. Au cours de cette phase, la Russie s'est imposée avec succès comme la médiatrice entre les parties prenantes du conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le statut gelé du Haut-Karabakh – qui, selon le droit international, fait partie de l'Azerbaïdjan, mais qui était en réalité sous contrôle arménien – a créé un cadre dans lequel la Russie a pu se présenter comme garante de la stabilité dans le Caucase du Sud.

Cet équilibre a commencé à vaciller au plus tard avec le changement de gouvernement en Arménie en 2018. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Nikol Pachinian, soutenu par un mouvement de réforme soutenu par la "société civile", a été jugée d'un œil critique à Moscou. Les relations russo-arméniennes se sont refroidies, tandis que Moscou s'efforçait parallèlement de renforcer sa coopération avec Bakou. La coopération croissante entre l'Azerbaïdjan et la Turquie en matière de politique énergétique et militaire n'a pas été considérée comme un défi immédiat.

Le tournant : les conflits du Karabakh en 2020 et 2023

L'offensive militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en 2020 a constitué un tournant décisif. La Russie s'est abstenue de condamner ouvertement l'opération azerbaïdjanaise et a plutôt négocié un accord de cessez-le-feu qui devait être supervisé par les forces de maintien de la paix russes. L'opération a été considérée par une partie des dirigeants russes comme un moyen de réduire l'influence de l'Arménie sous Pachinian sans compromettre les relations avec l'Azerbaïdjan. La deuxième offensive militaire de l'Azerbaïdjan en 2023, qui a conduit à la prise de contrôle totale de la région, a également été acceptée par Moscou.

Cette passivité a toutefois eu des conséquences stratégiques. Alors que l'Azerbaïdjan a atteint ses objectifs territoriaux et réduit de facto sa dépendance vis-à-vis de la Russie, cette dernière a perdu une position d'influence importante dans le Caucase du Sud, sans obtenir de contrepartie claire en échange. L'Azerbaïdjan a intensifié sa coopération avec la Turquie et Israël, en particulier dans le domaine des technologies militaires. Parallèlement, les relations entre Bakou et Téhéran se sont détériorées après la publication d'informations faisant état de l'utilisation de l'espace aérien azerbaïdjanais par des drones de reconnaissance israéliens.

Facteurs économiques et divergences stratégiques

Des tensions sont également apparues sur le plan économique. L'Azerbaïdjan avait misé sur la création d'un hub gazier turc qui devait servir de plateforme de distribution pour les exportations d'énergie vers l'Europe, en intégrant les flux gaziers russes. Ces projets ont été accueillis avec scepticisme à Moscou et sont restés largement lettre morte. À cela s'ajoute le blocage du transit de l'énergie azerbaïdjanaise par l'Ukraine, qui a privé l'Azerbaïdjan d'un marché important.

En outre, la Russie a renforcé ses mesures contre les structures criminelles liées à certaines franges de la diaspora azerbaïdjanaise. Le démantèlement de ces réseaux a également porté atteinte aux intérêts économiques de certaines élites azerbaïdjanaises qui avaient jusqu'alors profité de ces relations informelles.

Réticence diplomatique malgré des points de friction manifestes

Bien que les lignes de conflit soient clairement identifiables, le gouvernement russe a jusqu'à présent réagi avec retenue. Les instruments diplomatiques se sont limités à convoquer l'ambassadeur azerbaïdjanais et à lui remettre une note de protestation. Officiellement, la Russie parle d'acteurs externes non spécifiés qui auraient intérêt à voir les relations se détériorer. Cette formulation laisse une marge d'interprétation et permet d'éviter une escalade pour l'instant.

Dans le même temps, de plus en plus d'indices laissent penser que la Russie examine des options stratégiques vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, par exemple en se rapprochant prudemment de l'Arménie ou en intensifiant sa coopération avec l'Iran. Cependant, aucune mesure concrète n'a été annoncée à ce jour.

Perspectives

À court terme, il ne faut pas s'attendre à une normalisation des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. La politique étrangère de Bakou reste clairement orientée vers l'Occident et la Turquie, tandis que la Russie mise sur un réseau de partenariats régionaux dont l'Azerbaïdjan ne fait actuellement plus partie. La coopération en matière de politique de sécurité est de facto suspendue et les intérêts économiques divergent. Il est toutefois concevable que les relations se stabilisent à nouveau à moyen terme, par exemple dans le contexte de changements géopolitiques ou de changements de personnel au sein des dirigeants politiques des deux pays.

À long terme, l'évolution des relations bilatérales dépendra fortement de la situation internationale, de l'architecture de sécurité régionale et de la dynamique politique interne à Bakou. Le gouvernement russe ne semble actuellement pas disposé à la confrontation, mais tente de préserver ses derniers canaux d'influence. La question de savoir s'il y parviendra reste ouverte.

11:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, caucase, azerbaïdjan, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 juillet 2025

Caucase: le nouveau front ?

Caucase: le nouveau front ?

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/caucaso-il-nuovo-fronte/

Il n’y a pas de paix à l’est. L’Ukraine s’effondre sous les coups de Moscou, désormais clairement abandonnée par Washington. Mais cela ne signifie pas qu’une paix prochaine se profile à l'horizon. Car de nouvelles mines explosent dès maintenant et elles sont capables de provoquer un affrontement entre la Russie et l’Occident.

Il y a l'Azerbaïdjan. Un petit État, mais situé sur une position géographique extrêmement difficile. Cruciale. La majorité des Turcs azéris vit en Iran. Ali Khamenei fait également partie de cette ethnie non persane.

Dans la République d’Azerbaïdjan, il ne reste donc qu’une minorité d'Azéris. Environ cinq millions, qui sont principalement chiites.

Cependant, dans ce cas, la confession religieuse compte peu. L’Azerbaïdjan est un État laïque. Depuis l’effondrement de l’URSS, il est gouverné par la famille Aliyev. Le pays est quasiment sa propriété personnelle, depuis Heydar, un haut fonctionnaire soviétique, qui était même sur le point de devenir Secrétaire général du PCUS, position finalement attribuée à Gorbatchev. Un autre Caucasien en cette fonction, après Staline, aurait été trop difficile à faire accepter.

Après Heydar, le pouvoir est passé entre les mains de son fils Ilham, qui a poussé à la modernisation du pays, aujourd’hui le plus avancé de toute la région caucasienne. Et ce malgré la tension persistante avec l’Arménie à propos de la région du Nagorno-Karabakh. Longtemps disputée, occupée pendant une décennie par les Arméniens avec le soutien des Russes. Aujourd’hui revenue sous le contrôle de Bakou, aussi parce que Moscou s’est retirée d’un conflit jugé insensé.

Insensé, car le Nagorno-Karabakh est une province peu peuplée, pauvre, insignifiante d’un point de vue stratégique et encore moins d'un point de vue économique.

Les années de tension avec Moscou ont toutefois laissé des traces. La position politique de l’Azerbaïdjan est indiscutablement difficile, dans une certaine mesure ambiguë.

En effet, une base israélienne existe sur le territoire azerbaïdjanais, qui observe, ou plutôt espionne, l’Iran voisin.

De plus, la présence diplomatique occidentale, et pas seulement diplomatique, en Azerbaïdjan est forte.

L'Azerbaïdjan, semble-t-il, s’est efforcé depuis près d’une décennie de stabiliser et d’améliorer ses relations avec Moscou.

Il trouve une pleine disponibilité chez Poutine, qui s’est employé à stabiliser les régions non russes du Caucase.

Cependant, en ce moment précis, la position de Bakou, suspendue entre l’Occident britannique et l’Orient russe, est devenue extrêmement difficile.

Et il existe des forces, des puissances internationales qui agissent derrière Londres, qui poussent à ce qu’Azerbaïdjan se retrouve en conflit ouvert avec la Russie. Et, bien sûr, avec l’Iran.

Ce pourrait être, en fin de compte, le nouveau front que ces forces voudraient ouvrir contre Moscou, après leur défaite qui est désormais claire en Ukraine.

Beaucoup, mais pas tout, dépendra de la capacité d’Aliyev à se dépêtrer dans ce bourbier. Et dépendra beaucoup, aussi, de ce que fera Erdogan. La Turquie, étroitement liée à l’Azerbaïdjan, adopte en effet une attitude extrêmement ambiguë. Et, par conséquent, dangereuse.

Aliyev peut compter, cependant, sur un fait : Washington, contrairement à Londres, souhaite un apaisement et une normalisation des relations avec le Kremlin.

Et reste, par conséquent, demeure essentiellement en dehors, voire opposé, à ces vents de guerre qui commencent à souffler sur le Caucase.

20:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : caucase, azerbaïdjan, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 mai 2025

L'Iran et l'Azerbaïdjan poursuivent leur chemin commun vers la stabilité de la mer Caspienne

L'Iran et l'Azerbaïdjan poursuivent leur chemin commun vers la stabilité de la mer Caspienne

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://telegra.ph/Iran-e-Azerbaigian-proseguono-il-cammi...

Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins strict que le précédent, semble s'attacher à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux.

Pezeshkian à Bakou

La récente visite du président iranien Masoud Pezeshkian à Bakou, bien que brève en raison de son retour en Iran pour faire face à la terrible explosion dans le port de Shahid Rajaee, a eu un poids politique important: il s'agissait en effet de la première visite officielle d'un président iranien en Azerbaïdjan après six bonnes années, une période au cours de laquelle les relations bilatérales ont connu des phases alternées, marquées par des suspicions réciproques et des déclarations polémiques.

Ces dernières années, surtout depuis la guerre du Karabakh en 2020, une divergence croissante entre les priorités stratégiques de Téhéran et de Bakou a été observée. Le renforcement de la présence israélienne et turque en Azerbaïdjan, la réduction des institutions culturelles iraniennes et le langage souvent provocateur des médias azerbaïdjanais (généralement proches du gouvernement) ont alimenté les inquiétudes de Téhéran. Dans le même temps, des incidents tels que l'attaque de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran et la diffusion d'informations hostiles à Bakou dans les médias iraniens ont renforcé la méfiance des Azerbaïdjanais.

Cependant, la visite de Pezeshkian semble marquer un changement de cap. Ce n'est pas seulement le voyage en lui-même qui est important, mais surtout le ton qui a été adopté. Lors de nombreuses réunions officielles, M. Pezeshkian a utilisé la langue turque azerbaïdjanaise, a récité des poèmes chargés de sens qui ont trouvé un écho sur les médias sociaux, tant en Iran qu'en Azerbaïdjan. Son attitude amicale, sa visite à la tombe de Heydar Aliyev et ses références aux liens familiaux entre les peuples des deux pays ont contribué à raviver la faveur de l'opinion publique azerbaïdjanaise.

L'ouverture d'une nouvelle phase dans les relations n'est pas le fruit du hasard, puisque dès le début de son mandat, M. Pezeshkian avait déclaré son intention de poursuivre la « diplomatie de voisinage » initiée sous la présidence d'Ebrahim Raisi. Dans cette optique, la visite à Bakou s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la coopération politique, économique et culturelle dans la région. Parmi les initiatives présentées figure l'élaboration d'un plan stratégique global visant à renforcer les relations bilatérales dans des domaines clés, essentiels pour consolider le corridor de la mer Caspienne et stabiliser l'influence régionale.

Renforcer les routes eurasiennes

L'un des principaux axes de cette stratégie est l'engagement qu'a pris l'Iran pour renforcer les voies de transit eurasiennes. Le corridor d'Aras - qui traverse la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan en suivant le cours de la rivière Aras jusqu'au Nakhchivan - est l'une des alternatives sur lesquelles Téhéran se concentre pour contrer l'influence de projets concurrents tels que le corridor de Zankezour. L'Iran entend ainsi se transformer en un nœud logistique important, capable de relier le golfe Persique à la Russie via le Caucase.

Il n'est pas surprenant que la coopération en matière d'infrastructures soit l'un des domaines les plus prometteurs. L'achèvement du chemin de fer Rasht-Astara, prévu pour 2025, s'inscrit dans le cadre plus large du corridor Nord-Sud et ouvrira de nouveaux débouchés aux marchés russe et européen. Parallèlement, les barrages conjoints sur la rivière Aras - Khoda Afarin et Qiz Qalasi - sont déjà opérationnels, ont une fonction à la fois hydroélectrique et agricole, cruciale dans un contexte de crise climatique. Le corridor interne entre l'Azerbaïdjan et le Nakhchivan, qui traverse le territoire iranien, représente également une opportunité stratégique pour renforcer les liens internes de l'Azerbaïdjan et réduire la dépendance à l'égard des routes contrôlées par des pays tiers.

À la lumière de tous ces éléments, il semble clair que Téhéran et Bakou ont l'intention de surmonter l'ère de la suspicion et de l'ambiguïté. La coopération dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du commerce reflète la volonté de construire un partenariat durable fondé sur des intérêts concrets. Si les accords signés sont mis en œuvre avec détermination, la trajectoire des relations entre les deux pays pourrait être orientée vers une stabilité durable.

En attendant, des personnalités comme Farzaneh Sadegh (photo), ministre iranienne des infrastructures et du développement urbain, ont rappelé l'importance de l'Azerbaïdjan en tant que partenaire stratégique pour la diversification de l'économie iranienne et l'accès à de nouveaux marchés. Le dialogue bilatéral ne se limite donc pas à des gestes symboliques, mais s'articule autour d'un programme de coopération concret et ambitieux.

Il est important de noter que le président russe Vladimir Poutine a soumis un accord de partenariat stratégique avec l'Iran à la Douma d'État pour ratification au tout début du mois d'avril.

Le pacte, déjà signé en janvier 2025, prévoit une coopération militaro-technique, des initiatives conjointes pour contourner les sanctions, le renforcement de la sécurité dans la région de la Caspienne, le développement d'infrastructures nucléaires et la mise en place d'un système de paiement autonome.

Pendant de nombreuses années, les liens entre Moscou et Téhéran ont été entravés par la présence de personnalités politiques pro-occidentales dans les deux camps, souvent prêtes à subordonner l'intérêt national afin de maintenir des relations cordiales avec l'Europe et les États-Unis. Le même schéma s'est répété par le passé en ce qui concerne la Corée du Nord, obligeant la Russie à rattraper rapidement le terrain perdu pour renforcer notre position stratégique.

L'accord avec l'Iran représente un pas décisif pour la Russie vers le renforcement de sa souveraineté et la protection de ses intérêts fondamentaux. Dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, la possibilité d'être un pôle autonome n'est offerte qu'à ceux qui en ont la force. Il est nécessaire d'être en position de force pour choisir ses alliés en fonction de sa volonté.

Une tension qui peut encore s'apaiser

Le renforcement de la région passera inévitablement par l'autre acteur, la Russie, qui équilibre les intérêts de tous les partenaires locaux.

Entre l'Azerbaïdjan et la Russie, il y a eu dernièrement quelques tensions qu'il sera essentiel d'apaiser afin de consolider le front géopolitique.

Aliyev n'a pas participé au défilé du 9 mai à Moscou, expliquant que « la décision du président Ilham Aliyev de ne pas partir était une conséquence logique de tout ce qui s'est passé dans les relations entre Bakou et Moscou au cours des derniers mois et reflète la position de principe et équilibrée des dirigeants azerbaïdjanais sur les questions clés de l'agenda bilatéral ». Entre-temps, plusieurs questions non résolues se sont accumulées ». Dans ce contexte, la réponse des représentants d'Aliyev semble grossière. Récemment, l'Azerbaïdjan a renforcé les règles de résidence pour les citoyens russes, a déclaré plusieurs députés de la Douma d'État personae non gratae, a fermé le centre culturel Maison de Russie dans la capitale et participe à la production d'obus pour les forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan poursuit sa coopération économique avec Moscou, par exemple en accueillant des investissements russes au Karabakh.

Cette approche de Bakou soulève de nombreuses questions, il est vrai, mais la Russie est prête à faire preuve de modération et de médiation, en raison de la nécessité de préserver l'ordre dans la région de la mer Caspienne.

L'Iran, pour sa part, ne laissera pas les questions en suspens. Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins rigoureux que le précédent, tient à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux, et l'accord signé avec le Kremlin sert de garantie pour la stabilité de la région et pour traiter avec d'autres pays antagonistes ou non.

14:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, iran, azerbaïdjan, moyen-orient, caucase, mer caspienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 12 avril 2025

Président géorgien: le Deep State poursuit sa guerre en Ukraine

Président géorgien: le Deep State poursuit sa guerre en Ukraine

Tbilissi/Bruxelles. Le Premier ministre géorgien Irakli Kobachidze a confirmé aux journalistes ce qui ne fait aucun doute pour les observateurs de la politique actuelle en Ukraine de l'UE: certaines forces au sein des niveaux de direction occidentaux tentent de saboter toute tentative de règlement pacifique et veillent à la poursuite de la guerre. Kobachidze blâme le « deep state » pour cette raison.

Il a déclaré littéralement: « Le Deep State a chargé les structures européennes de poursuivre la guerre en Ukraine. Auparavant, des instances américaines étaient également impliquées, mais maintenant la responsabilité incombe exclusivement à l'Europe. »

Le dirigeant géorgien, qui a acquis suffisamment d'expérience avec les manigances de l'Occident dans son propre pays, établit donc des parallèles évidents : même en Géorgie, les organisations qui promeuvent des « processus hostiles à l'Etat » sont désormais entièrement financées par des fonds de l'UE. La bureaucratie de l'UE est instrumentalisée à des fins géopolitiques. En même temps, il a souligné que la Géorgie continue néanmoins à défendre ses propres intérêts nationaux : « Notre objectif est d'empêcher ce qui s'est passé en Ukraine. »

L'Ukraine a subi des destructions et de nombreuses pertes, mais a gagné en retour une étroite coopération avec les institutions européennes. En revanche, la Géorgie a réussi à éviter un scénario similaire – comme l'ouverture d'un deuxième front contre la Russie. Cela, selon Kobachidze, a extrêmement contrarié le « deep state » (mü).

Source: Zu erst, Abril 2025.

20:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géorgie, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 février 2025

Erdogan part à la conquête de la Circassie russe

Erdogan part à la conquête de la Circassie russe

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/erdogan-parte-alla-conquista-de...

Il a dévoré la Syrie sans coup férir, abandonnant une partie du territoire à Israël. Mais à Tel-Aviv, il ne faudrait pas être trop tranquille pour l’avenir. Désormais, Erdogan tourne son regard vers l’Abkhazie sous contrôle russe, première étape dans la construction d’une Circassie indépendante de Moscou mais dépendante d’Ankara. Évidemment, les dirigeants de l’Union européenne – tous absents lorsque a eu lieu la distribution d’intelligence – célèbrent l’événement. Porter un coup à Poutine mérite d’être fêté avec champagne et caviar, aux frais des sujets européens.

Prendre l’Abkhazie aux Russes signifie aussi se rapprocher de la Géorgie, en poussant Tbilissi à abandonner ses relations avec Moscou pour se tourner vers Bruxelles. Naturellement, les grands politiciens européens ne se rendent pas compte que le passage de l’Abkhazie sous l’hégémonie turque précéderait celui de toute la Géorgie. Et ensuite, pas à pas, viendrait le tour des autres pays du Caucase.

Ursula sera surprise, tout comme toute sa clique, mais Erdogan agit dans l’intérêt de la Turquie, pas dans celui de Bruxelles. On peut même comprendre Zelensky, qui rêve d’affaiblir Poutine grâce à Erdogan, car le bandit de Kiev n’a absolument rien à faire de l’Europe. Mais l’enthousiasme de l’UE, occupée à attiser des troubles à Tbilissi, est totalement déplacé.

Quant à la Russie, une fois de plus, elle paie son incapacité totale à agir sur le front du soft power. Ce n’est qu’à l’approche du scrutin en Abkhazie que Moscou a pris conscience du problème et de l’efficace campagne électorale turque. Ankara a avancé sur le terrain culturel et des revendications ethniques. Moscou, avec un énorme retard, a simplement envoyé un peu d’argent. Cette affaire est assez pathétique et se révèle totalement inefficace. D’ailleurs, les Russes ont commis les mêmes erreurs en Europe occidentale, persuadés que les missiles et les drones suffisent à faire basculer les équilibres.

Staline, sur ce point, était bien plus malin.

19:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : erdogan, turquie, circassie, abkhazie, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 janvier 2025

Manigances post-démocratiques aux USA

Manigances post-démocratiques aux USA

par Georges Feltin-Tracol

La momie de la Maison Blanche, Joe Biden, a prononcé dans la soirée du 15 janvier 2025 son ultime allocution télévisée. Au cours de cette intervention pathétique, il a dénoncé l’avènement d’une oligarchie. Il visait les soutiens de Donald Trump originaires de la Silicon Valley, en particulier Elon Musk et Peter Thiel.

En bon pantin de l’État profond yankee, Biden pratique l’inversion accusatoire. Son parti est depuis des décennies la marionnette de l’hyper-classe cosmopolite qui met en coupe réglée les États industriels de la planète. Son attaque insidieuse signale que la ploutocratie mondialiste à la tête de l’Occident global commence à s’inquiéter pour son avenir.

Le samedi 18 janvier, des anti-Trump manifestaient dans diverses villes contre l’investiture du 47e président des États-Unis. On lisait sur leurs banderoles: « Nous sommes le peuple ». Quelle prétention ! Ces manifestants ont perdu dans les urnes avec un écart de deux millions et demi de voix et ils persistent à croire qu’un nouveau Duce s’apprête à bâillonner la statue de la Liberté. Cette expression politique représente un autre symptôme de la post-démocratie dans l’Occident terminal.

En effet, la fin de l’année 2024 a connu de graves événements guère commentés par les officines médiatiques de grand chemin. Le 6 décembre, la Cour constitutionnelle roumaine fomentait un coup d’État en invalidant le premier tour de l’élection présidentielle deux jours avant le second tour et en annulant l’ensemble du scrutin. Tous nommés en alternance par les deux formations naguère hégémoniques du paysage politique roumain, les sociaux-démocrates et les nationaux-libéraux, les membres de cette instance justifient leur décision inouïe par la publication de rapports issus des services de renseignement de Bucarest, documents déclassifiés et autorisés par le président de la République, Klaus Iohannis alias la madone des aéroports internationaux.

Tout au long de ses deux mandats consécutifs de cinq ans, Iohannis a parcouru tous les continents aux frais des contribuables roumains. Populaire en 2014, il aurait dû quitter ses fonctions sous une impopularité record. Il renomme à la charge de premier ministre le social-démocrate Marcel Ciolacu pourtant arrivé troisième à la présidentielle avortée. Le succès inattendu d’une personnalité trouble, Calin Georgescu, ancien haut-fonctionnaire à l’ONU (22,94%), s’accompagne, le 1er décembre suivant, d’une forte poussée nationale-populiste aux élections législatives (31,88 % pour l’AUR – Alliance pour l’union des Roumains -, SOS Roumanie et le Parti de la Jeunesse). Marcel Ciolacu dirige maintenant une coalition gouvernementale pro-européenne et pro-atlantiste avec les sociaux-démocrates, les nationaux-libéraux et les représentants de la minorité hongroise.

Le 12 janvier dernier, des milliers de personnes ont manifesté à Bucarest contre l’interruption du processus électoral présidentiel, la formation d’un gouvernement de vaincus et le maintien en place d’un chef de l’État illégitime. Il faut craindre que ces gigantesques démonstrations de force ne servent à rien. Il devient même plausible que Calin Georgescu ne puisse pas poser sa candidature pour les 4 et 18 mai prochains. Les autorités l’accusent de s’être servi des réseaux sociaux financés par la Russie. Or les dernières enquêtes démontrent au contraire l’intervention massive et discrète des nationaux-libéraux sur Internet dans les derniers jours de la campagne afin de contrecarrer le candidat national-conservateur George Simion. Mais Georgescu ne s’est-il pas inspiré de la campagne victorieuse de Barack Obama en 2008 ?

Depuis la pseudo-révolution de Noël 1989 marquée par la première grande opération de désinformation sur les charniers de Timisoara, la structure politique roumaine procède d’un puissant État profond. D’abord d’émanation gorbatchévienne, il s’est vite tourné vers l’atlantisme, l’occidentalisme et le financiarisme. Aujourd’hui encore, bien des politiciens roumains sont des pions de l’Occident globalitaire.

L’annulation de l’élection présidentielle roumaine indispose le premier ministre slovaque Robert Fico. Il n’oublie pas les réactions faibles et timorées des soi-disant démocraties de l’Ouest quand un illuminé, poète raté, lui tira dessus, le 15 mai 2024 à Handlova. Par chance, Robert Fico échappa à la mort malgré de graves blessures. Cet attentat concluait des semaines de campagne de presse violente orchestrée par des journaux, des radios et des télévisions inféodés au parti de la guerre contre la Russie. Bien sûr, si le déplorable Keir Starmer, premier ministre britannique de son état, avait reçu le moindre postillon de la part d’un fan d’Elon Musk, ce dernier aurait subi une tempête d’accusations maximales !

Les manigances post-démocratiques frappent un autre État européen au cœur du Caucase: la Géorgie. On assiste aux législatives du 26 octobre 2024 au triomphe du parti gouvernemental, Le Rêve géorgien, fondé par le milliardaire Bidzina Ivanichvili (53,93%). L’opposition pro-OTAN n’accepte pas sa défaite cuisante. Elle accuse la majorité de manipulations électorales, de corruption des électeurs et de trucages dans les urnes. Elle organise une révolution de couleur. Trump et Le Rêve géorgien gagnent les élections en 2016 et en 2024 grâce aux tricheries nombreuses et à l’ingérence numérique de Moscou selon cette opposition. En revanche, Joe Biden en 2020 et même Emmanuel Macron en 2017 accèdent à la présidence par le choix éclairé des électeurs hors de toute fraude ou de tout coup fourré médiatico-judiciaire. L’Occident global donne l’impression d’être très mauvais perdant. Du côté pile d’une pièce de monnaie, il gagne et, du côté face, son adversaire perd !

Dès le soir de l’élection parlementaire, des opposants protestaient à Tbilissi avec l’appui remarquée de la présidente de la République en fin de mandat, l’ancienne diplomate française Salomé Zourabichvili (photo). Les psychiatres locaux devraient ausculter ces Géorgiens qui brandissent le drapeau de l’Union dite européenne. Il est rare d’observer des personnes prêtes à rejoindre un bagne à ciel ouvert et une prospérité économique illusoire qui masque l’endettement, la spéculation et le wokisme. Certes, la constitution géorgienne mentionne une obligation à moyen terme d’adhésion à l’OTAN et à l’UE. Mais le premier ministre géorgien ré-investi, Irakli Kobakhidze, ne goûte guère les mises en garde péremptoires et les sanctions économiques de la mafia de Bruxelles, d’où la suspension des négociations d’adhésion avec l’UE.

Le 14 décembre, le Parlement géorgien a élu un nouveau chef d’État, le premier au suffrage universel indirect, suite à une révision constitutionnelle adoptée en 2017. Le collège électoral compte 150 députés et 150 élus délégués des conseils municipaux et régionaux. Le nouveau président, Mikheïl Kavelachvili, est un ancien footballeur professionnel, d’abord passé au Rêve géorgien avant de fonder le mouvement Le Pouvoir au peuple. Cette élection a suscité un déluge de commentaires désagréables, expression d’un indéniable mépris de classe. Les manifestants conspuent Mikheïl Kavelachvili qui, faute de diplôme universitaire et incapable de parler l’anglais, n’aurait pas le niveau pour assumer sa charge. C’est du racisme de classe. Paris les encourage et oublie qu’en 1998, lors de la victoire douteuse des Français à la Coupe du monde de football, des milliers d’imbéciles beuglaient sur les Champs Élysées « Zidane président ! »…

Salomé Zourabichvili prétend toujours être la seule présidente légitime. Elle a néanmoins eu la bienséance de libérer le palais présidentiel avant l’arrivée de son successeur, connu pour son franc-parler. Soutenue par le complexe occidental euratlantique, l’opposition aurait aimé renverser le gouvernement en place. Fort heureusement, la Géorgie possède d’excellents kinés de rue, de brillants ostéopathes casqués et d’exceptionnels masseurs en plein air. Sous le label générique de forces de police, ces spécialistes des chocs musculaires et osseux ont su avec dextérité, sang-froid et professionnalisme favoriser la circulation sanguine, l’assouplissement des articulations et la résistance du corps et du crâne de leurs compatriotes hypnotisés par l’eurofolie collective.

Tout en s’occupant des affaires intérieures roumaines et géorgiennes, le marécage politico-médiatique occidental s’indigne des supposées ingérences d’Elon Musk au Royaume Uni et en Allemagne. L’hypocrisie est totale. Les dernières semaines indiquent donc un moment où l’élection reste le prétexte futile pour travestir et détourner les justes aspirations populaires de changement radical. Jusqu’à quand cette mascarade institutionnelle va-t-elle durer ?

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 140, mise en ligne le 21 janvier 2025 sur Radio Méridien Zéro.

20:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actuélité, états-unis, roumanie, géorgie, europe, affaires européennes, caucase, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 janvier 2025

Le curieux cas azéri

Le curieux cas azéri

Par Enrico Tomaselli

Source : Giubbe Rosse & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/lo-strano-caso-az...

L’Azerbaïdjan, un pays bien situé dans la zone stratégiquement croissante de l’Asie centrale, se trouve, d’un point de vue géopolitique, dans l’orbite des pays turcophones et constitue sans aucun doute le meilleur allié d’Ankara. Le gouvernement de Bakou a récemment ravivé ses revendications envers l’Arménie, tant concernant l’enclave du Haut-Karabagh (question réglée par le rapide conflit de septembre 2023) que, surtout, sur la question du corridor de Zanguezour, censé relier la République autonome du Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan, en passant par la région arménienne du Syunik.

De son côté, l’Arménie, traditionnellement située dans l’orbite russe, a récemment amorcé un rapprochement progressif avec l’Occident (UE, OTAN), s’éloignant de Moscou. Après la désastreuse défaite de 2023, dont Erevan porte une part importante de responsabilité, ce rapprochement s’est encore accentué, notamment via la France – un pays traditionnellement ami, qui accueille une importante communauté issue de la diaspora arménienne.

La question du corridor de Zanguezour est en effet au cœur de tensions plus larges, car l’Iran s’y oppose fermement. Sa création couperait les voies de transit iraniennes vers le nord-ouest, via l’Arménie. De plus, l’Azerbaïdjan – grâce aux oléoducs turcs – est un fournisseur clé de pétrole pour Israël, avec lequel Bakou entretient d’excellentes relations, notamment dans le domaine de la défense. Téhéran a donc plusieurs raisons de se retrouver en conflit avec son voisin.

Par ailleurs, Bakou et Ankara manœuvrent pour mettre l’Iran sous pression, notamment dans le domaine énergétique. La société d’État azérie Socar a annoncé des investissements de plus de 17 milliards de dollars en Turquie, principalement dans la production de composants nécessaires au raffinage. Ainsi, le pétrole azéri, acheminé par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui transporte le brut de la mer Caspienne à la Méditerranée via la Turquie, sera raffiné sur place, renforçant encore davantage le lien entre les deux États.

Cependant, la région du Moyen-Orient élargi est un tel enchevêtrement d’intérêts qu’il peut s’y passer n’importe quoi.

Et voici qu’un accord trilatéral (en cours de définition) entre la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan est annoncé. Celui-ci prévoit la construction d’un gazoduc qui, traversant l’Azerbaïdjan, fournira initialement à l’Iran 2 milliards de mètres cubes de gaz par an, avec pour objectif d’atteindre 55 milliards de mètres cubes. La capacité maximale prévue de ce gazoduc devrait être équivalente à celle du Nord Stream. Cet accord, d’une durée de 30 ans, permettra de livrer du gaz russe à l’Iran, tant pour la consommation intérieure que pour les pays voisins.