mercredi, 19 novembre 2025

Emanuele La Rosa: “Julius Evola en Mitteleuropa et les contacts avec le monde völkisch”

Emanuele La Rosa: “Julius Evola en Mitteleuropa et les contacts avec le monde völkisch”

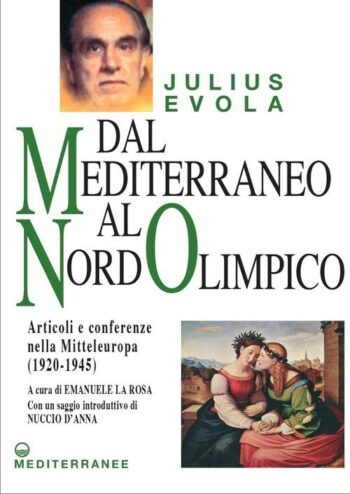

Brève conversation avec l'éditeur de l'anthologie des textes d"Evola, intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa

par les Edizioni Mediterranee

Source: https://www.barbadillo.it/125426-emanuele-la-rosa-julius-...

Dans la première moitié des années trente, Julius Evola entama de longs séjours en Allemagne et en Autriche. Son intervention dans divers domaines culturels, à travers des conférences, des collaborations avec des périodiques et des revues scientifiques, ainsi que les propositions qui lui furent faites de publier écrits et livres, s'avère, avec le recul, d’une importance fondamentale. À partir de la recherche et de l’analyse de ce matériau est née l'anthologie intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa (1920-1945). Que représente cette période pour le philosophe romain? Nous en avons discuté avec l'éditeur de ce volume, Emanuele La Rosa, que nous remercions pour cet aimable entretien.

Dans la première moitié des années trente, Julius Evola entama de longs séjours en Allemagne et en Autriche. Son intervention dans divers domaines culturels, à travers des conférences, des collaborations avec des périodiques et des revues scientifiques, ainsi que les propositions qui lui furent faites de publier écrits et livres, s'avère, avec le recul, d’une importance fondamentale. À partir de la recherche et de l’analyse de ce matériau est née l'anthologie intitulée De la Méditerranée à l'Olympe nordique - articles et conférences en Mitteleuropa (1920-1945). Que représente cette période pour le philosophe romain? Nous en avons discuté avec l'éditeur de ce volume, Emanuele La Rosa, que nous remercions pour cet aimable entretien.

Dans les années trente et quarante, Evola fut une référence pour d’importants cercles intellectuels mitteleuropéens, souvent très élitistes: aristocrates, fonctionnaires d’État, personnalités “imperméables” aux influences culturelles extérieures. Comment parvint-il à effectuer cette percée?

“L’action d’Evola est essentiellement machiavélique, elle repose sur le principe de la Realpolitik. En laissant de côté la prémisse de son action métapolitique – la désintégration de l’esprit aryen en Occident – et l’objectif qu’elle vise – le rétablissement des lois de la Tradition –, Evola sait qu’il ne peut pas utiliser le même ‘vocabulaire’ que celui qu’il emploie en Italie pour pénétrer dans le monde culturel des élites allemandes. C’est dans cette optique qu’il faut interpréter le passage du monde aryo-méditerranéen d’Impérialisme païen à celui de l’Heidnischer Imperialismus, où – presque pour créer un rapport d’empathie avec le public allemand – les fasces sont remplacés par l’aigle d’Odin. À cela s’ajoutent la manière aristocratique de faire et de se présenter d’Evola, sa pensée élitiste tournée vers l’individu plutôt que vers la masse, et ce que nous appellerions aujourd’hui une opération de marketing habile, où le philosophe romain n’est pas seulement baron, mais aussi descendant d’une noble famille normande.”

Quel est le sens de l’action culturelle menée par le philosophe durant ces années, principalement à travers des conférences et des articles ?

“Plus qu’un sens unique, je parlerais plutôt de sens qui s’entrelacent de manière synchrone. Le premier consiste, comme déjà mentionné, à faire revivre dans le monde moderne les structures et l’esprit de la Tradition à travers la réappropriation et la réutilisation de concepts, mythes et symboles qui y sont liés. Le second est celui de créer une élite politico-spirituelle qui puisse guider l’Occident dans une fonction anti-communiste et anti-matérialiste (c’est-à-dire anti-soviétique et anti-américaine). Le troisième consiste à ‘corriger’ ce qui, dans les mouvements de renouveau germanique, était faux, dégénéré et diviseur, et de placer le tout dans une optique d’alliance italo-allemande qui pourrait être symbolisée par l’union de l’aigle impérial romain et celui d’Odin.”

Comment évolue la contribution d’Evola durant cette période particulière ?

“Le premier article que Julius Evola publie en allemand date de 1928 et paraît dans la revue Die Eiche. Viennent ensuite une quinzaine d’autres articles, jusqu’à ce qu’en mai 1934, le philosophe soit invité à donner une série de conférences à Brême et à Berlin, ce qui lui permet d’établir des contacts directs avec le monde völkisch (folciste), dont il voulait devenir l’interlocuteur principal en Italie. Jusqu’à cette date, il est principalement connu dans des cercles révolutionnaires-conservateurs, mais à mesure que ses activités de journaliste et de conférencier entre l’Allemagne et l’Autriche s’intensifient et que ses œuvres sont traduites en allemand, son nom commence aussi à circuler dans les cercles nationaux-socialistes. La série de trois conférences qu’il donna à Berlin en juin 1938, sur invitation de Heinrich Himmler, devant la SS et plusieurs personnalités de l’Ahnenerbe, est particulièrement significative. Les thèmes abordés couvrent tous les domaines d’intérêt du philosophe: la morphologie du mythe, la question de la race et du judaïsme, les réflexions sur l’éthique héroïque-guerrière, ainsi que les ‘affinités et divergences’ entre Nord et Sud occupent une place centrale.”

Qui étaient les figures proches du philosophe à cette époque ?

Qui étaient les figures proches du philosophe à cette époque ?

“Les principaux interlocuteurs d’Evola étaient le baron Heinrich von Gleichen-Rußwurm (photo), fondateur du Herrenklub à Berlin et éditeur de Der Ring; le prince autrichien Karl Anton von Rohan, directeur de la Europäische Revue et animateur du Kulturbund viennois ; les révolutionnaires-conservateurs Wilhelm Stapel et Ernst Niekisch, éditeurs respectivement de Deutsches Volkstum et Widerstand; et le comte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, fondateur du mouvement paneuropéen. La relation avec la comtesse hongroise Antonia Zichy, qui l’introduisit dans les milieux conservateurs hongrois, est également à noter. En revanche, la relation avec Alfred Rosenberg, idéologue du NSDAP et éditeur des Nationalsozialistische Monatshefte et du Völkischer Beobachter, était plutôt fluctuante.”

En ce qui concerne le “problème de la modernité”, que met en évidence le rôle d’Evola dans ce cycle mitteleuropéen d’articles et de conférences?

“À première vue, cela peut sembler contradictoire, mais Julius Evola — un philosophe archaïsant, car ses catégories appartiennent à un monde très éloigné dans le temps et l’espace — ne pourrait exister en dehors de la modernité. C’est un penseur de la décadence, et cela correspond à la condition de notre époque: sans cela, il n’y aurait pas de sens à parler d’un recouvrement des valeurs de la Tradition. Sa réaction est une réponse à la dégénérescence de la civilisation et de l’homme moderne, éloigné de lui-même et esclave de facteurs externes, pris au piège dans le matérialisme comme moteur du monde, aveuglé par la manie du collectivisme comme synthèse de la société, et habitué à l’utilitarisme comme base de la conception de l’État. En ce sens, en reprenant une formule qu’il a utilisée il y a quelque temps, sa pensée est vraiment celle de quiconque veut survivre ‘droit et debout’ sur les ruines du Troisième Millénaire.”

17:40 Publié dans Entretiens, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, tradition, entretien, traditionalisme, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire