samedi, 15 novembre 2025

La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie

La bataille des terres rares pousse l'Europe à planifier son économie

Source: https://mpr21.info/la-batalla-de-las-tierras-raras-empuja...

Dans la guerre des matières premières, l'Europe est tombée dans son propre piège. Elle a tenté de bloquer et s'est elle-même retrouvée bloquée. Elle dépend des réserves stratégiques, des achats en gros et du soutien accru du public à l'industrie. Une certaine autarcie revient et les pays européens doivent reprendre le contrôle de leurs chaînes de production.

Le vieux G2 de la Guerre froide revient aussi. Si en matière militaire, les États-Unis doivent négocier avec Moscou, en économie, il faut parler avec Pékin. La “troisième voie” n'existe pas, du moins pas pour le moment. La Commission européenne attend de voir, comme les autres pays du monde. Si elle rejoint la politique de Washington, comme elle l'a fait jusqu'à présent, elle devra aussi encaisser les représailles chinoises.

Ici, la “main invisible” a peu de place, aussi Bruxelles revient à l'intervention publique et à la planification. La Commission européenne se prépare à se doter d'une série d'outils pour garantir ses approvisionnements en terres rares et autres métaux critiques, un petit défi pour ceux qui ne parlaient que de concurrence et de libre-échange auparavant.

La planification économique revient. Bruxelles détaillera son nouveau programme d'action début décembre. Il reposera sur trois piliers: la création de réserves stratégiques de métaux, une plateforme centralisée pour l'achat de matières premières et l'accélération du soutien financier aux projets miniers et de raffinage en territoire européen pour développer la production locale.

“Un changement général s'opère dans la doctrine économique au sein de la Commission: un désir d'être moins naïf en matière commerciale et d'assumer, en tant qu'autorité publique, un rôle dans l'organisation de l'économie et des chaînes de valeur”, assure un collaborateur de Stéphane Sejourné, vice-président de la Commission et initiateur du projet. “C'est quelque chose de nouveau, et c'est aussi une demande du secteur entrepreneurial”, expliquent-ils à Bruxelles.

Les piliers sont conçus pour fonctionner en synergie: pour garantir la faisabilité des projets européens, une stratégie consiste à assurer des volumes d'achat de la future production, qui pourraient être réalisés via une plateforme centralisée pour accumuler des stocks.

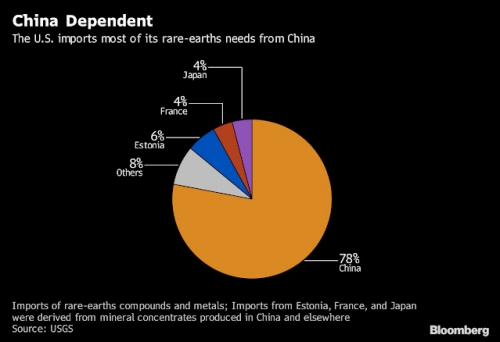

Contrairement aux pays européens, la Chine a toujours contrôlé les marchés des métaux, notamment ceux tirés des terres rares et les métaux spécialisés, essentiels à la fabrication d'éoliennes, de moteurs électriques, d'équipements militaires et de puces électroniques. L'Europe était consciente de ses vulnérabilités depuis plusieurs années, mais tout s'est accéléré avec le début de la guerre économique, avec les blocages et les représailles chinoises.

Depuis les contrôles à l'exportation imposés par la Chine depuis avril dernier, les envois de terres rares ont été considérablement réduits, au point que certains secteurs industriels, en particulier l'automobile, ont été contraints de fermer plusieurs lignes de production.

Alors que les États-Unis ont réagi rapidement en acquérant directement des participations dans des producteurs locaux et en accumulant des réserves, le changement a pris plus de temps à se concrétiser en Europe. Il a d'abord fallu déterminer si les Européens n'étaient que des victimes collatérales de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et si la situation reviendrait à la normale avec le temps, ou s'il n'y aurait aucune amélioration significative.

Après avoir défini une liste de métaux critiques, comprenant le nickel, le cuivre, le lithium et les terres rares, l'Union européenne a activé son mécanisme réglementaire avec l'adoption de la Loi sur les matières premières critiques. Cette législation, adoptée l'année dernière, stipule que l'Europe doit extraire au moins 10% des métaux qu'elle consomme à l'intérieur de ses frontières, en traiter au moins 40%, et ne pas dépendre d'un seul pays pour plus de 65% de son approvisionnement, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. De plus, 15% de ses besoins doivent être couverts par le recyclage en Europe.

L'autarcie est complétée par une liste d'environ quarante projets stratégiques pouvant bénéficier d'un financement de Bruxelles, ainsi que par des procédures accélérées pour l'obtention des permis nécessaires.

Pays-Bas capitulent dans l'affaire Nexperia

Le gouvernement néerlandais fait marche arrière dans l'affaire Nexperia, ce qui constitue un revers sérieux. Après des semaines de négociations, les Pays-Bas se préparent à abandonner le contrôle de Nexperia, le fabricant de puces à capitaux chinois saisi en vertu d'une loi datant de plusieurs décennies.

Ce pillage s'était produit après une vague de chaos dans la chaîne d'approvisionnement qui avait paralysé l'industrie automobile européenne.

Une manœuvre politique depuis La Haye s'est transformée en l'un des plus grands différends technologiques de l'année, mettant en danger la production de constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Honda et Stellantis.

20:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, terres rares, europe, affaires européennes, union européennes, autarcie, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Etats-Unis, sanctions et choc de réalité: que reste-t-il du levier de pression majeur?

Etats-Unis, sanctions et choc de réalité: que reste-t-il du levier de pression majeur?

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Washington envoie à tous un signal remarquable:

Les principaux responsables politiques américains reconnaissent désormais ouvertement que le levier des sanctions contre la Russie a pratiquement épuisé toutes ses possibilités. Les plus grandes entreprises énergétiques ont déjà été ciblées, tout comme le secteur financier, la haute technologie, la logistique — tout l’arsenal a été utilisé. De nouvelles options? Quasiment plus disponibles.

Attente vs Réalité

En 2022, la conviction dominante en Occident était que l’économie russe s’effondrerait « en peu de temps » sous la pression de l'embargo. Trois ans plus tard, le tableau est différent :

- Production industrielle : stabilisée, voire renforcée dans certains secteurs;

- Exportations de pétrole et de gaz : redirigées, sans s’effondrer;

- Flux commerciaux : réorientation vers l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique;

- Architecture financière : structures parallèles, nouveaux couloirs de règlement;

- Même les économistes russes admettent désormais que cette résilience n’était pas anticipée.

Le cœur géopolitique :

Si le principal levier de pression de l’Occident ne fonctionne plus — quel scénario reste réaliste pour mettre fin à la guerre ?

Quelques réflexions :

Décision militaire ?

Peu probable : les deux côtés disposent de réserves stratégiques, de zones tabou politiques et de barrières à l’escalade.

Épuisement économique de la Russie ?

La prévision s’est révélée fausse. La Russie a mis son économie en mode guerre — avec une demande mondiale en énergie et matières premières en soutien.

Pression politique sur Moscou ?

Jusqu’ici, cela échoue face à des partenariats alternatifs (Chine, Inde, États du Golfe, Afrique).

Gel du conflit ?

Le scénario le plus probable — mais politiquement non résolu, géopolitiquement risqué.

Conclusion stratégique :

Nous sommes à un tournant. Si les sanctions ont atteint leur point culminant et que la voie militaire est bloquée, la question centrale est :

Quelle sortie politique, réaliste, applicable et acceptable pour les deux parties ?

À ce jour, aucune réponse n’existe — ni à Bruxelles ni à Washington.

Conclusion générale :

La politique de sanctions atteint ses limites structurelles. Le conflit lui-même, en revanche, ne les a pas encore trouvées.

20:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, union européenne, russie, sanctions, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Philosophes païens en des temps troublés

Philosophes païens en des temps troublés

Ralf Van den Haute

Le terme « néoplatonisme » est une invention de Thomas Taylor (1758-1835), qui s’est fait connaître comme l’auteur de la première traduction anglaise des œuvres complètes de Platon et d’Aristote. Il a également traduit les œuvres de plusieurs autres philosophes et poètes, dont Proclus et Porphyre, deux soi-disant néoplatoniciens.

À partir du IIe siècle de notre ère, Platon regagne en importance dans la philosophie. L’aristotélisme et le stoïcisme se fondent dans ce courant, qui subit aussi l’influence d’un mysticisme intégrant des éléments du pythagorisme, de l’hermétisme ou des oracles chaldéens.

Le terme « néoplatoniciens » est imprécis, car ces philosophes se considéraient eux-mêmes comme les disciples de Platon, une élite, une « race consacrée », et affirmaient clairement qu’ils n’apportaient rien de nouveau. Il s’agit plutôt d’une forme authentique de platonisme, bien que d’autres influences soient également présentes.

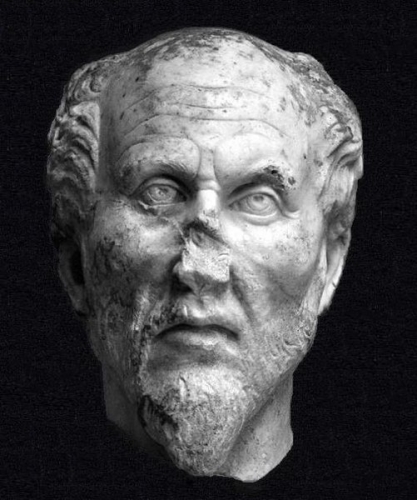

Le philosophe grec Plotin, né en Égypte (IIIe siècle), est considéré comme le fondateur de ce que l’on appellera bien plus tard le néoplatonisme.

Les néoplatoniciens tels que Ammonius Saccas, Plotin, Proclus, Julius Firmicus Maternus, Porphyre et Salluste vécurent à une époque de grands bouleversements culturels et religieux, à savoir la transition du paganisme au christianisme. À cette époque, aux IIIe et IVe siècles après J.-C., l’Empire romain était sous pression en raison de l’influence croissante du christianisme, et le polythéisme traditionnel était en déclin lorsque Constantin le Grand fit du christianisme la religion d’État et réprima sévèrement toute forme d’hérésie. C’est aussi l’époque où l’empereur Julien, après la mort de Constantin, rétablit le paganisme.

Bien que le néoplatonisme soit essentiellement un système philosophique issu des idées de Platon, avec une forte insistance sur l’unité de l’être (l’« Un »), il joue un rôle particulier dans le contexte du paganisme. Les néoplatoniciens considéraient le monde comme une structure hiérarchique remontant à une source ultime, l’« Un » ou le « Bien », et utilisaient cela comme base de leur vision du monde. Le panthéon traditionnel des dieux grecs et romains occupait également une place centrale chez les néoplatoniciens.

Que ces philosophes des IIIe et IVe siècles se trouvaient à un tournant de l’histoire se manifeste aussi dans leur attitude envers le christianisme. Julius Firmicus Maternus, avocat romain originaire de Syracuse en Sicile, s’est fait connaître avec les Matheseos Libri VIII, l’un des ouvrages les plus célèbres de l’astrologie classique, dans lequel il critique vivement les adversaires de l’astrologie. Il se convertit cependant au christianisme, renonça à l’astrologie et, vers 346, dans un autre ouvrage, De errore profanorum religionum, il présente le paganisme comme une erreur. Les convertis sont toujours les plus zélés : il appelle à la destruction de toutes les statues des dieux, à interdire toute activité dans les temples et à fondre les statues d’or et d’autres métaux pour en faire des pièces de monnaie. Il s’irritait surtout du fait que la plupart des Romains étaient encore païens – même si le christianisme était déjà la religion d’État depuis près de deux décennies. Cela contraste fortement avec ses opinions antérieures. Les autres néoplatoniciens étaient clairement hostiles à la religion révélée chrétienne.

De l’astrologie au paganisme

Le lecteur sera peut-être surpris de voir l’astrologie et le paganisme mentionnés ensemble. A. J. Festugière, philologue classique qui a publié chez Arfuyen un recueil de textes de trois pieux païens – Firmicus, Porphyre et Salluste – souligne que l’astrologie dans l’Antiquité était davantage une religion qu’un art permettant de calculer, à partir de la position des astres, l’espérance de vie ou le succès d’une entreprise. Le ciel souvent clair du sud de l’Europe favorisait la contemplation et l’étude des corps célestes : la régularité des mouvements des étoiles et des planètes conduit naturellement à des réflexions sur l’ordre, la sagesse et l’infini. Festugière explique l’importance de l’astrologie antique pour les néoplatoniciens comme suit.

Les anciens Grecs ont probablement découvert l’astrologie et les oracles chaldéens via les Perses dans la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère. La philosophie et les mathématiques grecques fusionnent alors en un ensemble particulier de science et de religion, que les Romains finiront aussi par connaître. Les étoiles se voient attribuer un statut similaire à celui des dieux. Le Soleil est une étoile particulière qui, par sa lumière et sa chaleur, est la source de toute vie. La Lune, autre astre proche, provoque les marées et influence le corps féminin. On percevait chez les planètes des correspondances subtiles avec le monde végétal et animal. Festugière : « Tout est Un. Le monde est un grand animal (l’auteur utilise le mot animal, qui signifie à l’origine “animé”), un être immortel et divin. »

Au début de notre ère, cette religion astrale, fondée sur les étoiles, exerçait une influence bien plus grande qu’on ne l’imagine aujourd’hui. Elle était largement répandue parmi le peuple et les puissants de l’époque, à la campagne comme en ville. Sous les empereurs sévères (193-235 de notre ère), cette religion acquit un caractère officiel et donna un nouvel élan au paganisme déclinant. Il n’est donc pas surprenant que lorsque l’empereur Julien (IVe siècle de notre ère) voulut raviver la religion païenne, il le fit avec des hymnes dédiés au dieu Soleil, le Soleil invaincu, Sol Invictus.

Le culte des corps célestes provoqua aussi des conflits parmi les néoplatoniciens : un camp privilégiait une approche philosophique, l’autre se concentrait davantage sur les pratiques rituelles, et certains combinaient les deux aspects. Pendant des siècles, on a pu croire que les néoplatoniciens formaient une école cohérente, mais il ne faut pas oublier que tous ces philosophes n’ont pas vécu à la même époque et que leurs visions différaient donc.

Œuvres importantes

Les néoplatoniciens utilisaient divers textes et idées qui reflètent clairement leurs convictions païennes :

- Contre les Galiléens de l’empereur Julien. Un réquisitoire contre la secte des Galiléens, qu’il considère comme une simple tromperie humaine, sans dimension divine, séduisant les esprits faibles et transformant une fiction incroyable en vérité. Cette œuvre est fondamentale car elle va bien au-delà d’une accusation : Julien approfondit aussi l’essence du divin. Il se réfère à la définition du divin chez Platon et compare la vision platonicienne grecque à l’hébraïque.

- Les Ennéades de Plotin. Un recueil de traités philosophiques, notamment sur la structure hiérarchique de la réalité. La philosophie de Plotin est fortement centrée sur l’Un (qu’il appelle aussi le Bien), qui est la réalité suprême (par opposition à la matérialité). Remarquable : Plotin considère le mal comme un manque de Bien, et donc non comme une réalité absolue. Il est intéressant de noter que Plotin, élève d’Ammonius Saccas, s’intéressait aux mages perses et aux brahmanes indiens. Il n’a cependant pas pu réaliser son projet, car la campagne contre la Perse de l’empereur Gordien III, à laquelle il s’était joint, échoua et il dut rentrer bredouille.

- Le rôle des rituels : Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens et cherchait à détruire les temples païens.

- Contre les chrétiens de Porphyre : Dans cette œuvre, le christianisme est critiqué comme incompatible avec la sagesse philosophique du paganisme. Porphyre soutenait que la théologie chrétienne n’était pas compatible avec la philosophie platonicienne, et que les chrétiens méprisaient à tort les temples et rituels traditionnels de l’Antiquité. Porphyre, élève de Plotin, fut l’un des plus éminents philosophes néoplatoniciens de son temps. Il était un adversaire déterminé du christianisme et écrivit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il défendait aussi les rituels païens et les pratiques des temples comme essentiels pour l’âme.

- Des dieux et du monde de Salluste : Cette œuvre offre une défense approfondie des anciennes religions grecques et romaines. Elle met en avant la conception platonicienne du divin comme source de tout, tout en restant fidèle aux conceptions païennes des dieux. Il discute de la relation entre le monde et les dieux, et de la façon dont la nature elle-même peut être vue comme une manifestation du divin. Ses idées sont proches de la vision néoplatonicienne de l’« Un » comme source de tout et insistent sur les rituels, les sacrifices et la nécessité de l’observance religieuse. Salluste n’était d’ailleurs pas opposé à l’idée pythagoricienne de la réincarnation, largement répandue dans le Bas-Empire romain.

Bien que les philosophes néoplatoniciens fussent essentiellement païens, on peut dire que leur paganisme ne correspond pas exactement aux anciennes religions polythéistes de l’Antiquité classique. Ils interprétaient l’ancienne religion et les rituels grecs à travers un prisme philosophique, fortement influencé par les idées de Platon sur la hiérarchie de la réalité et le rôle de l’« Un ». Leurs œuvres reflètent leur confiance dans le paganisme, la philosophie platonicienne et la nécessité des rituels, mais ils s’opposaient aussi au christianisme naissant et aux changements qu’il apportait. Les néoplatoniciens étaient très conscients de leur rôle de maillon dans une « chaîne d’or ».

Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens. La pensée païenne fut combattue par tous les moyens par le gnosticisme puis par le christianisme. Parmi l’élite, il n’y avait pas seulement un scepticisme croissant. Salluste déplore le grand nombre d’athées, c’est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas les dieux grecs. Il comptait probablement aussi les chrétiens parmi eux. Beaucoup, dans le Bas-Empire romain, n’adhéraient à aucune religion. Sur ce point, rien de nouveau sous le soleil.

Les néoplatoniciens restent un phénomène remarquable en ce qu’ils se trouvent à la frontière de deux époques. Ils font encore partie de la fin de l’Antiquité, mais le début du Moyen Âge est déjà à la porte. Leurs textes païens, issus de la période où le paganisme, après quelques derniers sursauts, fut supplanté par le christianisme dans une grande partie de l’Europe, sont aussi importants pour cette raison : leur quête d’une piété polythéiste est une quête éternelle qui ne nous est pas étrangère à notre époque.

Hymne polythéiste

Pour conclure cette brève introduction à l’univers des néoplatoniciens, j’avais d’abord pensé à un hymne de Proclus, mais j’ai finalement choisi un hymne à Hécate et Janus du même auteur. Hécate, déesse grecque associée aux mystères, protectrice des femmes enceintes et de la jeunesse, est aussi liée à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts.

Janus est un dieu romain, dont le temple sur le forum romain était rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix, et qui a donné son nom au mois de janvier. Il est lié au passage du temps. Il est le dieu romain des commencements et des fins, des choix et des portes. Ovide écrit à son sujet : « Je veille, avec la bienveillante troupe des Heures (horae, dont le mot français “heure” est dérivé, signifie saisons, donc le temps), sur les portes du ciel, et Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi. » Janus, également connu sous le nom de Januspater, occupe une place importante dans la hiérarchie religieuse romaine et, avec Mars – Marspiter – et Jupiter, il est le seul à porter le titre de dieu père. Hécate et Janus sont tous deux des divinités des frontières, et plus précisément de la frontière entre l’humain et le divin, et peuvent protéger les hommes de tout danger. Proclus leur demande dans cet hymne protection contre la maladie, et de l’aider dans sa quête de lumière et de piété. La forme de cet hymne est particulière, car l’invocation des dieux au début est répétée à la fin.

Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants

Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.

Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.

Rendez la course de mon existence radieuse, chargée de biens; chasse de mes membres les funestes maladies, et mon âme perdue de folie pour le séjour terrestre, tirez-la, après l’avoir purifiée par les mystères qui éveillent l’intellect.

Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, montrez-moi, c’est mon désir, les chemins indiqués par les dieux ; et que je voie la très précieuse lumière, qui permet de fuir la misère du monde de la génération sombre comme la mer.

Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, et pour me faire aborder, recru de fatigues, dans le port de la piété, pousse-moi par vos venst.

Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants

Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.

Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.

Bibliographie:

- Proclus, Hymnes et prières. Traduction Henri D. Saffrey. Arfuyen, Paris, 1994.

- Trois dévots païens. Traduction A.J. Festugière. Arfuyen, Paris, 1994.

Source : Traduction d’un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260

18:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, néo-platoniciens, antiquité grecque, antiquité romaine, philosophie grecque, paganisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook