Il est assez souvent question de Céline dans le journal de Jacques Henric publié récemment. L’auteur passa de la revue communiste Les Lettres françaises (dirigée par Aragon) à la revue Tel quel (dirigée par Sollers) qui s’énamoura, comme on sait, du maoïsme dans les années 70. Leur engagement militant n’empêcha ni Sollers ni Henric de défendre l’œuvre de Céline¹. Ce fut loin d’être le cas d’autres intellectuels de gauche qui se réclamaient aussi de l’avant-garde littéraire. Ils auraient pourtant dû vanter la nouveauté de cette écriture mais l’idéologie prit le dessus : malaisé pour eux de s’intéresser à un auteur à la fois anticommuniste, “collaborateur” et antisémite.

Ce journal, qui jette une lumière crue sur le petit milieu germanopratin, comprend un passage du plus haut comique. En 1997, lors du vernissage d’une exposition au centre Pompidou, l’IMEC présenta dans ses vitrines quelques livres d’auteurs dont un fonds est hébergé par cet institut². Entre autres Céline (la documentation réunie jadis à Jussieu par Jean-Pierre Dauphin y avait été transférée quelques années auparavant).

Lorsque l’écrivain Pierre Guyotat (1940-2020) constata que ses romans voisinaient ceux de Céline, il piqua une crise : « Ah non ! Pas question, Céline non ! ». Il récusa également Beckett (« Non ! Beckett, trop surfait ») et Genet (« Ah non ! Genet, littérature homosexuelle. ») Soit, qu’on les apprécie ou pas, trois écrivains de la modernité, comme l’on dit aujourd’hui. Cela me rappelle la polémique que suscita une tribune libre de Max Gallo à la même époque³. Paraphrasant Clemenceau à propos de la révolution française, ce déçu du mitterrandisme n’avait pas craint d’affirmer, se référant à l’histoire nationale, qu’il était du côté de Sénanque et de Versailles, du côté de Jeanne et de Louis XIV, de Robespierre et de Napoléon. Et d’ajouter avec aplomb : « J’assume Thiers, Céline et Brasillach. » Que n’avait-il pas dit là ?!

Il se fit sermonner par deux militants de gauche n’admettant pas qu’on assume “des figures emblématiques de valeurs et de pratiques politiques les plus contraires à la tradition de la République et de la gauche française”.4

Cette impossibilité à penser la France et à avaliser l’intégralité de son patrimoine n’est pas nouvelle. Gageons que si Gallo eût proclamé qu’il assumait, par exemple, Fouquier-Tinville, Ravachol et Thorez, cela n’eût suscité aucune protestation de leur part. Mais là, il s’agissait de tancer ceux qui ne voient pas que “Jeanne et Louis XIV, Robespierre et Napoléon, voire Moulin et de Gaulle” n’ont pas “la même approche du fait national ”. On devine aisément quelles figures historiques ont leur préférence. Certainement pas l’Empereur qui déclarait, lui, que, de Clovis au comité de salut public, il assumait tout. En littérature, on ne se lasse pas de le répéter, les engagements, voire les dérives, des uns et des autres, cèdent naturellement le pas à l’admiration pour le talent et dans certains cas le génie qui, seuls, font obstacle à l’oubli.

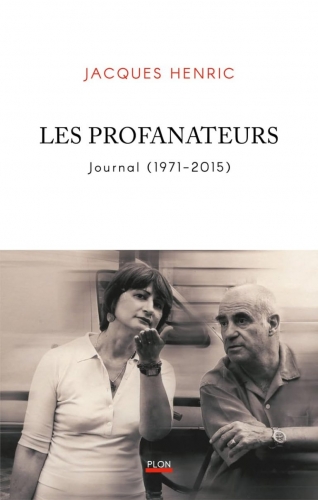

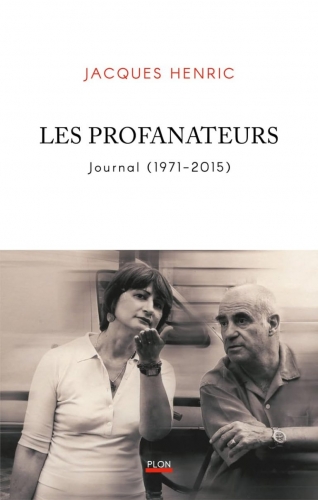

• Jacques HENRIC, Les Profanateurs. Journal (1971-2015), Plon, 2025 (30 €)

- (1) Ce que lui reproche lourdement Michel Onfray dans son dernier livre, L’autre Collaboration, Plon, 2025. Voir Philippe Sollers, Céline, Écriture, 2009 et Jacques Henric, Louis-Ferdinand Céline, Marval, 1991.

- (2) https://www.imec-archives.com/archives/fonds/002CEL

- (3) Max Gallo, « Clovis et l’Euro », Le Monde, 9 décembre 1996.

- (4) Éric Melchior et Jérôme Sulim, « Thiers, Céline, Brasillach : non, nous n’assumons pas ! », Le Monde, 15 février 1997. Repris in Céline. L’imprécateur, hors-série Le Monde, coll. “Une vie, une œuvre”, juin 2022 [rééd.], pp. 92-94.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Écrire un commentaire