par Michel Goya

Ex: https://lavoiedelepee.blogspot.com

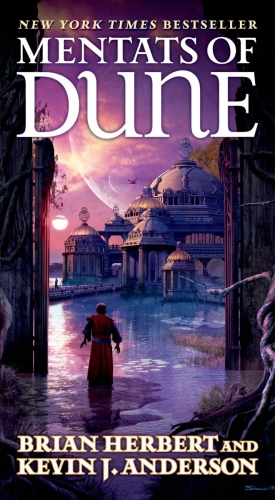

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

Un super-tacticien est-t-il intelligent ?

En première hypothèse, on pourrait imaginer que les Mentats bénéficient d’un quotient d’intelligence très supérieur à la moyenne, en entendant le QI comme la mesure de la capacité à utiliser la mémoire de travail [MT] pour résoudre des problèmes combinatoires. Cette hypothèse n’est en fait que très imparfaitement confirmée. Les différentes études réalisées sur les joueurs d’échecs n’établissent pas de corrélation nette entre le QI et le niveau d’expertise aux échecs. Certaines tendant même à démontrer une corrélation négative chez les débutants, les plus intelligents ayant tendance à moins s’entraîner que les autres. Ce n’est qu’au niveau Elo (du nom d’Apard Elo) le plus élevé qu’un lien semble être établi, mais sans que l’on sache trop si les capacités combinatoires sont indispensables pour atteindre ce niveau… ou si c’est la pratique assidue des échecs qui a développé ces capacités. En réalité, les deux facteurs, intelligence et niveau d’expertise, ne sont tout simplement pas indépendants l’un de l’autre.

Toujours d’un point de vue cognitif, on sait depuis les années 1960 que les experts aux jeux d’échecs ou de go ne se distinguent pas des novices par une capacité à calculer de nombreux coups à l’avance, mais à organiser leurs connaissances pour analyser une configuration donnée et orienter la réflexion vers les meilleurs coups à jouer. En 1973, Wester Chase et Herbert Simon ont demandé à des joueurs d’échecs de niveau différents de regarder pendant 5 secondes des photos de configurations échiquéennes et de les restituer ensuite. Les configurations présentées étaient soit parfaitement aléatoires, les pièces étant placées au hasard, soit tirées de parties réelles. Dans le premier cas, on ne constata pas de différences notables dans les restitutions des différents joueurs. Novices, joueur de club et maîtres disposaient en moyenne correctement 4 pièces de l’échiquier, ce qui correspond sensiblement à la capacité de la mémoire de travail (manipulation maximum de sept objets). Dans le second cas en revanche, les novices placèrent toujours en moyenne 4 pièces, les joueurs de club 8 et le maître 16. L’apparition de « sens » dans ces configurations réelles transformait la vision des maîtres qui ne considéraient plus des pièces, mais des groupes de 2 à 5 pièces liées entre elles par des relations nécessaires, et baptisés chunks. C’est toute la différence entre mémoriser et restituer 32 chiffres aléatoires et 4 numéros de téléphone connus et étiquetés.

Reconnaître des chunks implique donc évidemment de les avoir parfaitement mémorisés auparavant. Le problème est que ceux-ci peuvent être incroyablement nombreux. Selon une autre étude de Simon, on ne peut prétendre à être grand maître d’échecs sans en connaître au moins 50 000. Ces chunks assimilés presque toujours grâce à de parties vécues ou apprises sont également le plus souvent organisés en réseaux statiques ou en enchaînements. L’art du maître d’échecs consiste donc surtout dans l’appel judicieux à des enchaînements qui ressemblent à la situation à laquelle on fait face et à leur adaptation intelligente. Sous contrainte de temps, cette heuristique tactique combine un processus inconscient de recherche dans la mémoire profonde et un processus conscient d’analyse. Le processus inconscient lui-même s’accélère avec l’habitude et, de manière plus subtile, le succès. On sait, en effet depuis les travaux d’Antonio Damasio, que tous les souvenirs ont un marquant émotionnel (en fait chimique). Les souvenirs avec reçu un marquant de plaisir viennent plus facilement à la surface que les négatifs, qui, eux, ont tendance à être refoulés. Le succès est un soutien à la mémoire et donc au succès.

Au bilan, sur une partie d’échecs moyenne où chaque joueur joue environ 40 coups, il prend au maximum une dizaine de vraies décisions. Cela correspond sensiblement aux décisions d’un général dans une journée de bataille, en fonction de la souplesse de son armée, du chef antique qui prenait rarement plus de deux décisions (jusqu’à quatre pour Alexandre le Grand, un des premiers grands Mentats) jusqu’aux commandants de grandes unités blindées modernes qui ont pu aller jusqu’à 6 ou 7. Un processus de décision similaire a d’ailleurs été observé dans un très grand nombre de domaines tels que le sport, la musique, l’expertise médicale.

En soutien de la mémoire de travail, il faut donc aussi faire intervenir la mémoire et le travail, beaucoup de travail.

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

Dans une étude d’Anders Ericsson sur les élèves de la prestigieuse Académie de musique Hanns Eisler de Berlin, trois groupes de musiciens ont été distingués en fonction de leur niveau. Ericsson calcula que les membres du groupe d’élite avaient une moyenne de 10 000 heures de pratique, le second groupe 8 000 et la 3e, 4 000, avec pour chaque groupe des écarts-types assez réduits. Selon Ericsson qui appliqua ces résultats à plusieurs autres disciplines, il faut dix ans de travail quotidien pour devenir un expert. Pour être un expert international, il en faut certainement plus. En analysant, la carrière de 40 grands maîtres internationaux d’échecs, Nikolai Grotius a montré en 1976 qu’il leur avait fallu en moyenne 14 années pour atteindre ce niveau, avec un écart de 4 ans. Quand on demande à Gary Kasparov, un des six hommes ayant (depuis 1970) atteint ou dépassé le seuil des 2 800 points Elo, comment il était devenu champion du monde, il répond habituellement qu’il lui a fallu apprendre 8 000 parties par cœur. Il lui aura fallu dix ans depuis sa première inscription dans un club pour devenir GMI et quinze pour être champion du monde.

L’énorme investissement nécessaire pour parvenir d’expert de classe internationale pose évidemment un certain nombre de problèmes. Bien souvent, il impose de commencer dès l’enfance, ce qui implique un environnement favorable. Si Mozart était né dans une famille de paysans, il n’y aurait jamais eu de Don Giovanni. Comme Jean-Sébastien Bach, il est né dans une famille de musiciens et a largement bénéficié de l’aide de son père. Léopold Mozart a rapidement décelé les dons de son fils, l’a mis en présence de plusieurs instruments et l’a aidé à composer dès l’âge de six ans. Pour autant, la première œuvre personnelle qui soit considérée comme un chef-d’œuvre (numéro 9, K.271) n’a été réalisée qu’à 21 ans, dix ans après son premier concerto.

Jusqu’à l’ère des révolutions, la grande majorité des Mentats est issue d’un processus de formation familiale aristocratique. Outre son éducation intellectuelle et physique très militarisée, le jeune Alexandre suit son père dans ses campagnes en Grèce et, à 17 ans, commande sa cavalerie à Chéronée. Il obtient son chef-d’œuvre contre Darius III à Gaugamèles en -331, à seulement 25 ans, mais aussi après un long apprentissage.

Les Mentats de l’époque classique apprennent très tôt la chose militaire et avec, pour la seule armée française, 174 batailles livrées pendant la période, trouvent toujours une occasion de s’illustrer. Turenne est envoyé à 14 ans et sur sa demande aux Pays-Bas pour y voir ce qui se fait de mieux alors en matière d’art militaire. Il reçoit un premier commandement à l’âge de 15 ans, mais ne dirige vraiment seul sa première bataille que dix ans plus tard. Il reçoit la distinction de Maréchal de France à 33 ans avec encore trente ans de service devant lui. À 13 ans, Maurice de Saxe a déjà un précepteur militaire particulier et arpente son premier champ de bataille. Il reçoit le commandement d’un régiment à l’âge de 15 ans et se bat pour la première fois l’année suivante. Il va connaître la guerre pendant encore pendant 36 années.

Ce mélange de talents, de chance, d’investissement personnel, d’environnement favorable et de multiples combats permet, malgré la faiblesse numérique de la population de recrutement, de former de nombreux Mentats au service, parfois changeant, des Princes. Dans un contexte très proche de celui de l’univers de Dune, l’époque classique sécrète aussi de grands diplomates qui peuvent être classés comme Mentats. Certains même cumulent les rôles comme le Maréchal de Villars. Il existe aussi des souverains Mentats comme Gustave-Adolphe Ier ou Frédéric II.

Le contrepoint de ce processus familial et monopolistique d’apprentissage est qu’il n’incite pas à mettre en place un système institutionnel de formation qui serait concurrent et pourrait s’ouvrir à d’autres classes. Les écoles militaires sont de fait plutôt réservées à la petite noblesse avec normalement peu de perspectives d’atteindre les plus hautes fonctions. Napoléon et beaucoup de ses maréchaux en sont issus.

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde.

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde.

Il est vrai aussi que cette même bibliothèque était ouverte à tous les autres élèves de l’école et que Napoléon est sans doute le seul qui y courait à chaque récréation. Comme le dira de Gaulle « la gloire se donne seulement à ceux qui l’on rêvé » et acceptent d’y consacrer au moins 10 000 heures.

Peut-on être toujours habile face au changement permanent ?

Avec ses 225 batailles françaises, la période de la révolution et l’Empire marque la fin d’un âge d’or des Mentats. La période qui suit est en effet moins favorable aux super-tacticiens.

Contrairement au jeu d’échecs dont les règles et le matériel ne changent pas, l’art de la guerre est, comme la médecine, une discipline dont les paramètres évoluent. Jusqu’aux révolutions politiques et économiques des XVIIIe et XIXe, ces paramètres évoluaient peu. On pouvait faire une carrière militaire complète avec les mêmes hommes, les mêmes armes et sensiblement les mêmes méthodes. À partir de cette époque, les sociétés, et donc les armées, se transforment à une vitesse inédite et perceptible. À partir de 1861, l’armée française change de règlement de manœuvre tous les douze ans en moyenne afin de tenter de rester adaptée aux évolutions multiples du temps. Désormais, les soldats ne font plus la guerre qu’ils jouaient lorsqu’ils étaient enfants et désormais ils devront se remettre en cause régulièrement, source de troubles et de tensions. Dans une époque qui détourne son regard du passé pour considérer le progrès et l’avenir, la lente maturation d’un apprentissage fondée dès l’enfance sur l’étude des classiques se trouve prise en défaut.

Partant de la nécessité politique et sociale de l’ouverture des carrières selon des principes d’égalité, mais aussi du postulat que les capacités à commander ne sont pas innées, mais acquises, les futurs Mentats sont progressivement presque tous recrutés sur concours. Le problème, en France particulièrement, est que ces épreuves ne servent qu’à juger de connaissances scolaires, comme si on sélectionnait les futurs champions d’échecs, voire des sportifs de haut niveau, à l’âge de 20 ans sur des épreuves de français ou de mathématiques. Cela importe peu dans l’esprit scientiste de l’époque. La maîtrise des « lois » de la guerre, en fait des principes tactiques relativement évidents, et de méthodes de raisonnement tactique rigoureuses, doit permettre de résoudre tous les problèmes tactiques.

Il est vrai qu’avec des armées de plus en plus importantes en volume, avec une puissance de feu qui s’accroît sans cesse pour une mobilité tactique inchangée, les batailles ont tendance à se dilater dans l’espace et le temps. Les fronts évoluent sur des centaines de kilomètres, mais se rigidifient à chaque point de contact. La violence des combats impose une dispersion des forces et donc une décentralisation croissante. La capacité à raisonner une manœuvre descend progressivement du chef de bataillon en 1871 au sergent-chef de groupe en 1917. À l’autre bout de l’échelle, l’analyse rigoureuse des événements et la gestion de ces forces énormes imposent au sommet la création de machines pensantes appelées États-majors et d’une technocratie militaire.

Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs.

Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs.

Il suffit alors de quelques mois de la Grande Guerre pour rendre obsolètes toutes ces années d’enseignement tactique. On découvre alors que l’on a besoin d’officiers supérieurs qui soient capables de comprendre les évolutions de leur temps. La manœuvre n’est plus simplement la manipulation de pions tactiques sur un champ de bataille, c’est aussi la capacité à adapter ces mêmes pions à des contextes changeants, qu’il s’agisse des innovations autour de soi ou de la projection dans des milieux étrangers. Gallieni et Lyautey auraient pu montrer la voie avec leurs campagnes coloniales très éloignées de la manière « métropolitaine », mais celles-ci sont méprisées par les puristes. Le général Bonnal se moque des « opérations du fameux Balmaceda ou la retraite de Bang-Bo », tout en enseignant à l’École de guerre des « principes » qui vont s’avérer inefficaces et meurtriers. Pétain avait également une vue assez juste des évolutions de la guerre en Europe avant 1914 et c’est incontestablement celui qui s’y est le mieux adapté après. Il ne commande pourtant qu’une modeste brigade (et par intérim) et s’apprête à partir la retraite au moment où débute le conflit. La suite du XXe siècle consacre la revanche des hommes cultivés et imaginatifs sur les technocrates militaires.

Mentats et technocratie

Le blocage de la Première Guerre mondiale est dépassé de deux manières qui constituent autant d’axes pour le renouveau de la manœuvre et donc de la tactique. Le premier axe concerne l’infanterie qui retrouve de la souplesse avec des méthodes de commandement décentralisées et de la puissance de feu portative. Cette voie est celle des Allemands, dont les divisions d’assaut de 1918 vont dix fois plus vite que les unités de 1916. Le deuxième est l’art opératif, qui est essentiellement français et s’appuie, entre autres, sur les premières unités motorisées. Celles-ci permettent de se déplacer plus rapidement d’un point à l’autre du front, et donc d’avoir une manœuvre à cette échelle, mais ne modifient guère le combat débarqué.

Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

En parallèle de ces nouveaux hussards, la voie de la manœuvre de l’infanterie légère perdure avec les armées communistes asiatiques de Chu Teh, Lin Piao ou Giap. En terrain difficile, en Corée ou au Tonkin, ces fantassins l’emportent même à plusieurs reprises sur les « hussards » motorisés. En réponse, le Royaume-Uni et surtout la France développent à leur tour une manœuvre de l’infanterie légère, avec des maîtres comme Bigeard. On notera que beaucoup de ces nouveaux Mentats ne sont pas issus du processus institutionnel, mais sont des amateurs mobilisés ou volontaires qui se révèlent et apprennent autant au combat qu’au-dehors.

L’apparition des « atomiques » perturbe ce renouveau des Mentats. Malgré les réflexions sur le « champ de bataille atomique », il faut se rendre à l’évidence que cette arme est trop écrasante pour permettre une manœuvre cohérente. Elle est même confisquée par la politique aux militaires et paralyse pour un temps l’idée d’un affrontement en Europe semblable à celui de la Seconde Guerre mondiale. Cette transformation est particulièrement flagrante en France où le corps blindé-mécanisé est adossé dans une position sacrificielle et où notion de victoire tactique s’efface au profit de celle de dissuasion. Même lorsque Soviétiques et Américains renouvellent brillamment leurs doctrines tactiques dans les années 1970-80 pour envisager à nouveau le combat conventionnel, l’armée française refuse de s’y intéresser, tout en menant il est vrai de nombreuses, mais petites interventions en Afrique.

La fin de la guerre froide laisse les armées occidentales dans une position de force relative qu’elle n’avait plus depuis le début de la Première Guerre mondiale. Si les États-Unis en profitent pour asseoir leur puissance, l’Union européenne saisit l’occasion pour désarmer à grande vitesse et satisfaire son désir d’impuissance. Entre les deux, l’armée française balance. Lorsque l’anesthésie domine, elle est engagée dans des opérations de maintien de la paix où il n’est nul besoin de tacticiens puisqu’il n’y a pas d’ennemi, avec les résultats que l’on sait. Lorsqu’il faut suivre les Américains, on revient à une conception plus classique de la force, mais soit dans un cadre dissymétrique, comme face à l’Irak, la Serbie ou la Libye de Kadhafi, où il s’agit plus de gérer sa supériorité de moyens que de conduire des manœuvres habiles, soit dans un cadre symétrique, comme en Afghanistan où on retrouve la nécessité d’une vision élargie des situations. Si certains officiers se distinguent à cette occasion, la structure fragmentée des opérations leur interdit pratiquement de renouveler les expériences victorieuses. Le chef actuel doit réussir du premier coup et au moindre coût. Il est difficile dans ces conditions de former des Mentats audacieux et riches d’expérience (ce qui revient un peu au même) et la tentation est très forte de les remplacer par un pilotage très étroit depuis Paris, comme si des membres de plus en plus petits impliquaient un cerveau de plus en plus gros. Il est à craindre que le dernier Mentat français s’appelle Centre de planification et de conduite opérationnelle (CPCO).

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

Dans l’univers de Dune, les Mentats sont des maîtres dans l’emploi de tous les moyens, généralement violents, pour atteindre un but stratégique face à des adversaires souvent très ressemblants. Ce sont les équivalents imaginaires des plus grands capitaines des siècles passés comme des actuels Grands maîtres internationaux (GMI) d’échecs ou des 9e dan de go. Par extension, on baptisera Mentat les super-tacticiens de classe internationale. En devenir un n’est pas chose aisée.

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

La gloire se donne au bout de 10 000 heures de travail

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde.

Vainqueur de 32 batailles, capable de dicter simultanément à 4 secrétaires sur 4 sujets différents et dont l’abbé Sieyes disait : « il sait tout, il fait tout, il peut tout », Napoléon a dix ans lorsqu’il entre à l’école militaire de Brienne et seize à l’École des cadets de l’École militaire. Il ne s’y distingue pas par ses résultats scolaires. Il est même plutôt médiocre, sauf en mathématiques, et on peut même estimer que vivant aujourd’hui, il n’aurait pas réussi le concours de Saint-Cyr. En revanche, c’est un énorme lecteur qui dévore tout ce qui a trait à la guerre dans la bibliothèque de l’école. Lorsqu’il connaît sa première gloire au siège de Toulon, en 1793 à l’âge de 24 ans, Napoléon connaît par cœur presque toutes les batailles de son temps. Celui qui disait que « l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence », continue par la suite à accumuler les « chunks » en lisant et en pratiquant, le plus souvent, seul, la simulation tactique à l’aide d’armées de plomb. Toutes choses égales par ailleurs, la bibliothèque de Brienne a changé le monde. Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs.

Le processus institutionnel s’efforce de s’adapter à cette complexité croissante. Dans l’entre deux guerres 1871 -1914, à l’imitation des Prussiens, la France ajoute des étages (École supérieure de guerre puis Centre des hautes militaires) aux écoles initiales à son système de sélection et de formation. Un officier peut passer sept ou huit ans en école de formation. Cela n’empêche par le colonel de Grandmaison dans ses fameuses conférences de 1911 d’oublier complètement des choses comme les engins motorisés volants et terrestres ou les nouvelles technologies de l’information, éléments qui se sont développés dans les armées lorsqu’il était à l’École supérieure de guerre et à l’État-major de l’armée et qu’il ne connaît pas. Cela n’empêche pas non plus 40 % des généraux de 1914, dont les trois-quarts de commandants de corps d’armée, d’être limogés pour inaptitude manifeste. L’enseignement militaire de l’époque, même s’il hésite en permanence entre former des officiers d’état-major et des décideurs, a pourtant bien pris en compte la nécessité d’un apprentissage tactique en profondeur. Jamais les officiers ne autant fait d’exercices sur cartes ou sur le terrain que pendant cette période, mais cette spécialisation s’avère finalement néfaste à partir d’un certain seuil, car elle empêche de voir tout ce qui bouge autour de sa discipline et qui va avoir une influence sur elle. C’est ainsi qu’à force d’accumuler les connaissances sur un sujet donné nous devenons ignares (texte mentat, Dune) ou au moins peu adaptatifs. Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

Les unités allemandes sont par la suite « dopées » par la généralisation d’engins de combat à moteur et de moyens de transmissions « légers ». Les divisions d’assaut deviennent des panzerdivisions commandées par les héros de 1918 alors que l’art opératif français étouffe plutôt la recherche d’une excellence tactique. De Rommel à Sharon en passant par O’Connor et Leclerc pour les plus connus, on voit donc ainsi apparaître pendant un peu plus d’une trentaine d’années une nouvelle génération de super-tacticiens capables d’obtenir à nouveau des victoires spectaculaires, voire décisives. Le développement de parades antichars et l’intégration des unités motorisées redonnent aussi du lustre aux opératifs comme Patton, Slim, Mac Arthur ou, à une autre échelle, Joukov.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg