La Grande Guerre: universalisme américain contre États-Civilisation

Source: https://www.centroitalicum.com/la-guerra-grande-universalismo-usa-vs-stati-civilta/

Interview de Gennaro Scala par Luigi Tedeschi

1) Dans la transition actuelle d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, il est indispensable de s'interroger sur la forme que prendra le nouvel ordre mondial. Avec l'empire américain, c'est son système politico-économique et sa légitimation idéologique - l'universalisme néolibéral mondial - qui disparaîtront. Le faux universalisme américain (en tant que particularisme pris comme valeur universelle) avait supplanté les récits idéologiques universalistes de l'historicisme du vingtième siècle. La primauté globale américaine a abrogé les principes de Westphalie, ressuscitant de l'oubli de l'histoire le concept d'"ennemi absolu" pour légitimer les guerres américaines en tant que "guerres saintes", selon la définition de Danilo Zolo. La fin de l'ordre international westphalien a été bien décrite par Giulio Sapelli: "L'Europe ne peut même pas imaginer pourquoi elle a abandonné - accompagnée, hélas, par les États-Unis - les principes de Westphalie et est revenue à la honte des "wilsonismes" qui s'étaient miraculeusement allumés - mais à quel prix ! - après la Première Guerre mondiale. Telle une maladie infectieuse, on les voit resurgir après l'intermède de la domination intellectuelle kissingerienne de la diplomatie. Les adversaires de Machiavel et les disciples de Leo Strauss, aussi moralement héroïque qu'intellectuellement inepte et catastrophique, ont pris sa place. Et quand de tels personnages conduit l'histoire, il y a vraiment de quoi avoir peur". Sans principes universalistes, la raison d'État dégénère en volonté de puissance. Un État s'élève au rang de puissance dans l'assemblée des autres puissances, selon des paramètres préétablis. N'est-il pas erroné de concevoir le multilatéralisme comme une négation de l'universalisme (voir Douguine), étant donné que chaque sujet international est reconnu sur la base de valeurs universellement reconnues dans un contexte global ? N'est-il donc pas nécessaire qu'un nouvel ordre mondial se structure sur la base d'un plurivers multilatéral inspiré par un universalisme (certes encore à définir), puisque, comme l'affirme Lucio Caracciolo, "le pouvoir absolu est impossible" ?

La question de l'universalisme est cruciale. Aujourd'hui, l'échec de l'universalisme "libéral" occidental se profile à l'horizon, il y a quelques décennies, nous avons assisté à l'échec de l'universalisme communiste soviétique. Comprendre l'échec de ce dernier aide à comprendre l'échec du premier, notamment parce que, d'une certaine manière, les deux universalismes se soutenaient mutuellement.

Dans mon livre Pour un nouveau socialisme, j'ai essayé de décrire comment l'idéologie marxienne est structurée comme un universalisme alternatif à l'universalisme anglais, mais elle lui emprunte la caractéristique fondamentale d'être précisément un universalisme, Marx lui-même était substantiellement en faveur de l'impérialisme anglais, bien qu'il ait critiqué sa barbarie à plusieurs reprises, parce qu'il aurait créé partout les conditions de la révolution communiste, qui devait être mondiale, aussi mondiale que l'était l'expansion anglaise. Cet universalisme s'est avéré fonctionnel pour l'Union soviétique d'après-guerre, car il s'agissait d'un défi mondial à l'influence mondiale du système américain. Le communisme était une idéologie universaliste qui plaisait en dehors de l'Union soviétique, qui était également influente dans les pays du camp occidental tels que l'Italie et la France, et qui a joué un rôle important dans les mouvements de libération coloniale de l'après-guerre.

Toutefois, l'universalisme communiste soviétique a subi un revers avec la montée en puissance de la Chine. Pour autant que je sache, le rôle joué par le quasi-conflit russo-chinois dans la crise et l'effondrement ultérieur du système soviétique a été peu étudié. Les Chinois ont rejeté la doctrine Brejnev d'ingérence dans les pays de la sphère d'influence soviétique et sont entrés en quasi-conflit avec la Russie en 1969. Bien que la Chine ne fasse pas partie du Pacte de Varsovie, elle est considérée comme un pays "frère", mais toujours subordonné au "pays leader" du communisme mondial. Cette situation était clairement incompatible avec l'aspiration à l'autonomie de la Chine, qui commençait alors son ascension.

Plus tard, en 1971, le voyage de Kissinger en Chine a marqué le début de cette relation spéciale entre les États-Unis et la Chine qui, selon Arrighi, a permis aux États-Unis de surmonter la crise d'accumulation des années 1970, mais qui était aussi une crise politique du système mondial américain (défaite au Viêt Nam). Le fait d'amener la Chine dans son propre camp a été un coup dur pour l'Union soviétique et une victoire pour les États-Unis, qui ont inversé une tendance négative, mais les bases ont été jetées pour la montée en puissance de la Chine, qui est aujourd'hui le principal adversaire des États-Unis. Disons que la Chine a été la grande pierre d'achoppement contre laquelle le mondialisme soviétique et le mondialisme libéral se sont brisés.

Les limites de l'idéologie universaliste soviétique sont également apparues au grand jour avec la guerre en Ukraine. Je pense que Poutine avait raison lorsqu'il a rappelé, dans un discours prononcé le 21 février 2022, que l'Ukraine était une création de Lénine et que "maintenant, des "descendants reconnaissants" ont démoli et démolissent les monuments à Lénine en Ukraine".

On dit que Khrouchtchev a donné la Crimée à l'Ukraine un soir où il était ivre; il s'agit probablement d'une anecdote, mais elle donne une idée de la légèreté avec laquelle cette entité étatique appelée Ukraine a été créée. Dans l'après-guerre, les Soviétiques ont mélangé des villes et des régions habitées par des personnes non seulement russophones mais aussi ethniquement russes, ainsi que des régions comme la Crimée qui sont stratégiques et indispensables à la puissance russe, avec des populations comme celles qui vivent en Galicie, qui appartenaient autrefois à l'empire austro-hongrois, qui ne sont pas de culture russe, qui ne se reconnaissent pas dans cette culture et qui ont accueilli favorablement l'invasion nazie. C'est dans cette région qu'est née l'Organisation pro-nazie des nationalistes ukrainiens, dirigée par Bandera, dont l'héritage, nourri par les services secrets américains, s'est poursuivi dans l'Ukraine d'après-guerre, donnant naissance à des organisations néo-nazies telles que Svoboda et Pravy Sector, qui ont joué un certain rôle dans le coup d'État de Maidan, et en tant que bras armé des secteurs les plus pro-russes.

On peut dire que la présence d'un ennemi comme l'URSS a rendu la politique étrangère américaine plus réaliste. Kissinger, mais aussi d'autres représentants importants tels que Kagan, prenaient en considération les relations de pouvoir et étudiaient soigneusement la réalité des autres nations et de leur principal adversaire, l'URSS, alors que l'idéologie "libérale" actuelle, telle que décrite de manière très critique par John Mearsheimer, prétend façonner un monde qui ne se donne pas la peine d'étudier et de connaître.

Parmi les inspirateurs de ce type d'idéologie, on trouve Leo Strauss, considéré comme le principal philosophe des néocons. Personnellement, je ne connais pas sa philosophie, je m'en tiens donc à des considérations générales. Mearsheimer, dans un texte où il montre le caractère irréaliste et illusoire de l'"idéologie libérale", cite Strauss selon lequel "plus nous cultivons la raison, plus nous cultivons le nihilisme: moins nous sommes capables d'être des membres loyaux de la société". En pratique, le résultat de la philosophie serait nihiliste, car il s'accompagne de la prise de conscience qu'il n'y a pas de vérité. Alors que Nietzsche le dit ouvertement, Strauss dissimule cette vérité de l'absence de vérité (qui serait tout de même l'affirmation d'une vérité, contradiction classique du relativisme, mais ne soyons pas formels...). Le philosophe serait celui qui est conscient de l'impossibilité d'affirmer des vérités sur le bien et le mal, mais cette vérité ne peut être portée que par quelques élus, il faut donc être prêt à dire les "simples" "nobles mensonges" de Platon sur le bien et le mal à des fins pratiques.

Il serait intéressant d'approfondir le rôle de Strauss, ce que je n'ai pas l'intention de faire en cette occasion. De ce qui a été dit, cependant, nous pouvons tirer quelques indications sur les caractéristiques spécifiques de l'idéologie de l'"exportation de la démocratie" qui a dominé la période de la soi-disant mondialisation, son caractère essentiellement irréaliste (fortement souligné par Mearsheimer) et nihiliste, l'idée qu'il n'y a pas de réalité à prendre en compte, mais que l'on peut façonner le monde selon ses propres "principes", auxquels, d'ailleurs, on ne croit même pas. Il s'agit d'une forme de "volonté de puissance", c'est-à-dire non pas la recherche du pouvoir, mais une caractéristique de la culture occidentale telle que décrite par Heidegger, mais pas seulement, car elle le fut aussi par l'analyse d'Agamben concernant l'émergence d'un nouveau concept de volonté avec le créationnisme chrétien, constitue une contribution pertinente à la définition plus précise du terme. J'en ai parlé dans mon travail sur l'Ulysse de Dante, dans lequel j'ai tenté de montrer la précocité et l'ingéniosité de l'identification par Dante de ce que nous appelons aujourd'hui la volonté de puissance.

Pour Heidegger, la volonté de puissance nietzschéenne n'est que l'achèvement d'un long parcours dans la culture européenne-occidentale, elle ne concerne pas seulement l'Allemagne, et Nietzsche lui-même n'en est que l'expression la plus représentative. On peut dire que l'idéologie de "l'exportation de la démocratie et des droits de l'homme" s'inscrit dans la continuité de l'expansionnisme mondial européen, elle en a recueilli l'héritage. Le "badtivisme" de Nietzsche, destiné à inverser la décadence née de la valorisation du bien par Platon et de la création subséquente d'un Dieu bon, inversant le discours de Platon tout en restant dans son cadre, comme l'observe Heidegger, puisque le discours de Nietzsche est aussi un discours moral, mais d'une morale "inouïe" qui prend la valeur du mal par opposition à la morale platonicienne, c'est-à-dire la morale barbare de la "bête blonde" capable de commettre les pires massacres dans l'âme, une violence nécessaire pour inverser la décadence de l'Europe et rétablir sa suprématie.

Avec l'idéologie de "l'exportation de la démocratie et des droits de l'homme", la valeur est à nouveau placée dans le bien (quelqu'un a appelé les USA "l'empire du bien"), à l'origine du fameux et irritant "goodism" qui a fait rage dans le discours public, mais ce sont ces fictions moralisatrices qu'il faut raconter à la plèbe, puisque le véritable objectif est l'affirmation des USA comme seule puissance mondiale. Nous sommes encore dans le domaine de la volonté de puissance en raison des connotations de nihilisme, d'irréalisme et de subjectivisme qui sous-tendent un expansionnisme sans limites, une volonté de puissance qui trouve sa limite dans la présence d'autres "volontés de puissance", qu'une praxis politique qui ne veut pas faire faillite doit prendre en compte. Ce subjectivisme a été facilité par le fait que, pendant un certain temps, les États-Unis ont pu se considérer comme la seule puissance mondiale, mais cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient façonner le monde à leur guise.

Le rôle des néocons (abréviation de néoconservateurs) dans la promotion de l'interventionnisme américain est généralement souligné, mais il s'agit d'un conservatisme différent de ce que nous entendons par ce terme en Europe. Parmi eux, les néoconservateurs ont mis en place l'interventionnisme, mais ce qui a été "exporté" avec les guerres américaines des années de "mondialisation", tant par les démocrates que par les républicains, ce sont les "valeurs libérales" de la démocratie et des droits de l'homme, bien entendu privées de toute signification réelle, puisque la démocratie et les droits de l'homme ne sont pas exportés par des bombes, mais il s'agissait des "nobles mensonges" à raconter à la population parce que l'objectif réel était de défendre le plus grand bien de l'affirmation des États-Unis en tant qu'unique puissance mondiale. La dévastation de l'Irak a été le point culminant des guerres "victorieuses" des Etats-Unis, une démonstration de la grande puissance des Etats-Unis pour "renvoyer les Etats voyous à l'âge de la pierre" (Bush), exercée contre des nations incapables de se défendre contre la suprématie militaro-technique des Etats-Unis, mais désastreuse en termes d'influence des Etats-Unis dans le monde, selon Mearsheimer lui-même, qui était contre la guerre en Irak, fortement souhaitée par les "néocons", dans laquelle le lobby juif et la politique israélienne, qui souhaitaient principalement cette guerre, ont joué un rôle non négligeable.

L'idéologie de l'exportation de la démocratie et des droits de l'homme, qui a gouverné la politique étrangère américaine dans les années de la "mondialisation", était une forme de volonté de puissance. Le mensonge des "bombardements humanitaires" ne pouvait fonctionner que sur un nihilisme qui implique une "vidange du sens même du langage". À un tel niveau de mensonge, la communication elle-même perd son sens, un nihilisme qui n'est pas l'apanage des néocons, mais qui est devenu propre à la culture américaine et occidentale, comme Todd l'a bien souligné dans son livre sur "l'effritement de l'Occident".

Les mensonges proférés pendant les guerres pour "l'exportation de la démocratie" (rappelez-vous Powell avec l'éprouvette à la main prouvant la présence d'armes chimiques en Irak) ont marqué une décadence du système médiatique, qui a continué à atteindre de nouveaux niveaux avec la guerre contre la Russie. Dans certains de ses articles, Marco Travaglio a compilé les mensonges stratosphériques publiés dans les médias depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est quelque chose qui va au-delà de la propagande, c'est une forme d'auto-intoxication d'un système qui a perdu le contact avec la réalité.

Les médias, les magazines, les journalistes et les intellectuels n'ont pas seulement pour fonction d'endoctriner la population, mais ils doivent également corriger les politiques de leurs gouvernements par un "contrôle de la réalité". Cette fonction est désormais assurée par un très petit nombre de personnes confinées dans de petites niches encore autorisées sur Internet (mais soumises à une censure de plus en plus forte) ; Mearsheimer lui-même, qui n'est certainement pas un subversif, mais qui pense en termes de défense de la puissance américaine, n'est plus publié dans des journaux et des magazines à grand tirage, mais doit se limiter à des articles publiés sur son blog et à des interviews postées sur YouTube, comme n'importe quel autre "influenceur".

Giulio Sapelli espère dans une interview que nous pourrons abandonner la "théorie néocon antiréaliste des élèves de Leo Strauss, et revenir à la théorie et à la pratique réalistes en matière de politique étrangère". Il est certain que la politique de Kissinger était plus réaliste, notamment en raison de la présence d'un véritable ennemi, et non d'un ennemi quelque peu fictif et créé avec art, tel que le "terrorisme islamique", qui n'est certainement même pas capable d'ébranler la puissance américaine. Pourtant, les représentants actuels de ce réalisme, tels que Mearsheimer, critiquent l'échec de la politique étrangère américaine, mais parce qu'elle est incapable de maintenir la suprématie des États-Unis, se concentrant sur la tâche de contenir la Chine. Il faudra voir ce que signifie l'objectif d'endiguer la Chine, si cela signifie une guerre, et quel type de guerre, avec la Chine tôt ou tard.

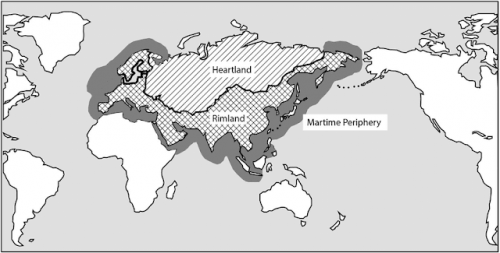

Le mondialisme américain est l'héritier de la longue histoire du mondialisme européen, en particulier pendant la phase d'hégémonie britannique. Entravé par la présence de l'Union soviétique, il n'a émergé sous une forme ouverte qu'avec l'effondrement de l'URSS, s'épanouissant dans une volonté de puissance ouverte. Un renversement de cette histoire ne se produira pas sans que le conflit, tant externe qu'interne, ne soit une caractéristique systémique. Cependant, je pense qu'après une période de conflit, il serait possible d'arriver à un arrangement multipolaire composé d'un monde divisé en zones, occupées par des civilisations différentes. Après tout, c'était la réalité du monde avant que le bond en avant de la civilisation européenne en matière d'organisation sociale et de technologie militaire par rapport aux autres civilisations ne la propulse à travers le monde, brisant les murailles de Chine et entraînant les autres civilisations dans le "progrès" (pour reprendre les termes du Manifeste de Marx et Engels). Certaines espèces animales sont territoriales, par exemple les meutes de loups qui se répartissent leur territoire, chaque meute évitant de pénétrer dans celle de l'autre pour éviter les querelles nuisibles. L'homme devrait pouvoir faire de même.

Un changement de cap est nécessaire maintenant que l'"Occident" est confronté à des puissances réelles capables de lui résister, à moins qu'il ne veuille abattre des puissances comme la Chine ou la Russie, mais cette dernière a déjà fait savoir qu'en cas de menace existentielle, l'arme atomique serait utilisée. Cela fait partie de la doctrine militaro-politique officielle (je ne pense pas qu'ils disent cela par hasard). Autant je suis personnellement critique à l'égard de la politique occidentale, autant je ne suis ni pro-russe ni pro-chinois, j'appartiens encore à la culture européenne, dont l'Italie fait partie, même si nous ne savons plus en quoi consiste cette appartenance, quelle est notre identité, je crois cependant que ces puissances existent, pas seulement la Chine et la Russie, n'oublions pas l'Inde, la Turquie, l'Iran. Il sera nécessaire et légitime de leur disputer des espaces. Mais il est impossible de revenir à un monde où l'Occident est la seule puissance dominante. Mais il ne nous sera pas facile d'accepter cette réalité du monde.

Je considère Douguine comme une figure très représentative pour exprimer l'importance du facteur de l'identité culturelle, qui est indéniable, comme le montre le fait que les puissances qui s'opposent au mondialisme américain sont toutes héritières de grandes civilisations historiques, mais c'est un extrême dans le sens opposé à ce qui manquait à l'idéologie communiste soviétique, en tant que forme d'universalisme. Sa conception de l'histoire comme "noomachie", c'est-à-dire comme lutte entre différents Nous (terme grec pour esprit, intellect, conscience) qui seraient à l'origine de différentes cultures, est significative (elle s'incarne dans un projet éditorial d'une vingtaine de volumes avec lesquels il entend analyser les Nous de différents peuples).

L'identité culturelle est cruciale, mais c'est une erreur de l'hypostasier dans un Nous, spécifique à chaque peuple, déterminé par le conflit entre différents Logos (celui de Dionysos et d'Apollon, indiqué par Nietzsche, et celui de Cybèle "découvert" par Douguine). La culture (entendue au sens de civilisation) est un facteur crucial qui se préserve dans le temps, mais qui se préserve dans la rencontre-choc avec d'autres cultures-civilisations. C'est un feu qui doit être continuellement entretenu, et qui n'a pas le culte de la cendre, pour reprendre une maxime célèbre. Pour alimenter ce feu, la confrontation avec d'autres cultures-civilisations est nécessaire, au risque du conflit. C'est précisément pour se diversifier que toute culture a besoin d'un terrain d'entente avec les autres cultures, constitué par l'appartenance commune à l'espèce humaine. Le risque, dans le cas de Douguine, est de considérer que chaque culture-civilisation est fermée sur elle-même, personnifiée, mythifiée et hypostasiée dans le Nous, et que du juste rejet d'un faux universalisme, on retombe dans un particularisme qui ignore l'appartenance commune au genre humain.

Je suis d'accord, il faut chercher une nouvelle forme d'universalisme. Il faut trouver un terrain commun de communication entre les différentes cultures, même dans le conflit, et même surtout dans le conflit, afin qu'il ne dégénère pas en un conflit destructeur pour toutes les parties en conflit.

C'est pourquoi le communautarisme de Costanzo Preve, que nous pouvons considérer avant tout comme une forme de critique de l'universalisme communiste, est si utile. Lorsque Preve écrivait, à l'époque de la mondialisation, il considérait principalement les États comme le principal facteur de résistance communautaire au rouleau compresseur de la mondialisation américaine. Maintenant que la Chine et la Russie elle-même se définissent comme des "États civilisationnels" (nous y reviendrons), nous devons aller au-delà de la "question nationale" classique dont ils ont tant débattu dans le mouvement communiste, et la considérer dans le cadre de l'identité culturelle, que nous pouvons considérer comme l'un des passages communautaires fondamentaux et inaliénables entre l'individu et le genre.

Rejetant l'accusation de "localisme", c'est-à-dire de particularisme, d'anti-universalisme, Preve écrit dans Éloge du communautarisme:

"Le communautarisme, tel que j'ai essayé de le définir, reste la voie royale vers l'universalisme réel, en entendant par universalisme non pas un ensemble de prescriptions dogmatiques "universelles", mais un champ dialogique de confrontation entre des communautés unies par les caractéristiques essentielles de l'humanité, de la socialité et de la rationalité. Lorsque nous parlons d'universalisme, en effet, nous ne devons pas penser à un ensemble de prescriptions, mais à un champ dialogique composé de dialoguistes qui ont appris à comprendre la langue de l'autre, même s'ils ne la parlent pas avec un accent parfait".

Il est étrange que l'accusation de localisme soit reprise par Mimmo Porcaro dans une nouvelle édition de l'Éloge du communautarisme (pour la maison d'édition Inschibboleth, qui inclut également un texte inédit de Preve, également sur le communautarisme), qui n'a manifestement pas bien compris le texte de Preve, pour lequel il a écrit la préface. Porcaro, d'après ce qu'il écrit, me semble être un nostalgique de l'universalisme communiste, alors que Preve a pris acte de l'échec du communisme historique et a essayé de corriger son défaut fondamental en partant précisément de cette forme d'universalisme qui n'avait pas résisté à l'épreuve de l'histoire.

Après l'échec des faux universalismes, retrouver la voie de l'universalisme authentique est non seulement souhaitable, mais je dirais même nécessaire, précisément aujourd'hui où le conflit entre les différentes puissances semble inévitable, si l'on ne veut pas que ce conflit dégénère en un affrontement frontal avec les immenses conséquences inévitables. Cela peut paraître paradoxal, mais le conflit lui-même rend nécessaire la recherche d'un langage et de règles communes (un "champ dialogique" comme l'écrit Preve) pour réguler ce conflit. Cela passe par un universalisme qui n'oblitère pas les identités nationales et cette forme d'identité culturelle à long terme que représentent les civilisations historiques.

2) L'ordre mondial unilatéral américain, né de la dissolution de l'URSS, est aujourd'hui dans une phase de décadence avancée. Les causes de son échec annoncé sont évidentes : la fin du bipolarisme USA-URSS n'a pas été suivie d'un nouveau Yalta, c'est-à-dire d'un nouvel équilibre international. L'autoréférence de la seule superpuissance survivante a fait échouer la nécessaire confrontation dialectique entre les protagonistes de la géopolitique mondiale. C'est en effet de l'affrontement entre une pluralité de sujets géopolitiques, où chacun assimile les éléments politico-culturels de l'autre à partir de son adversaire, que naît la nécessaire dialectique entre les parties qui rend possible l'établissement d'un ordre international. La géopolitique mondiale n'est-elle pas ainsi structurée sur ce processus dialogique/dialectique d'où émerge un équilibre entre la pluralité des puissances mondiales ? L'ordre/désordre unilatéral américain n'a-t-il pas échoué parce qu'il était global, mais non international, et fondé non sur une philosophie de l'histoire, mais sur le postulat idéologique abstrait de concevoir son avènement comme la fin et/ou la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel l'histoire avait atteint son achèvement final tant dans ses cycles temporels que dans sa finalité ultime ?

L'ordre de Yalta a suivi la Seconde Guerre mondiale, après l'effondrement de l'un des principaux acteurs de cet ordre, il n'y a pas eu de nouvel ordre, mais la tentative des États-Unis de s'imposer comme la seule puissance mondiale (la "mondialisation"), qui a en fait accru le désordre mondial, mais il est déjà clair aujourd'hui que ces deux décennies de "mondialisation" ont été un interrègne, au cours duquel on a assisté à la montée de la puissance chinoise et au retour de la puissance russe qui s'est débarrassée de son apparence soviétique, ainsi qu'à la montée d'autres puissances réunies au sein des "Brics", qui ne constituent pas une véritable alliance, mais reflètent plus ou moins l'ensemble des nations qui ne se reconnaissent pas dans la subordination à la suprématie des États-Unis. Ce "nouveau monde" n'en est qu'à ses débuts, même s'il est déjà assez bien délimité, et sa pleine émergence ne se fera pas sans conflits, qui sont déjà en cours ; la guerre en Ukraine est déjà une guerre de "l'Occident élargi" contre la Russie. Il faudra veiller à ce que ces conflits ne prennent pas la forme d'un affrontement direct et frontal, comme lors des deux guerres mondiales, compte tenu du type d'armes disponibles aujourd'hui. Peut-être s'agira-t-il d'une guerre rampante qui durera des décennies, "sans limites" selon le titre d'un livre important de deux militaires chinois, mais sans limites dans le sens où elle investira différents domaines, de la guerre classique à l'économie, en passant par la culture, les communications, l'Internet, etc. Si, par contre, elle devait prendre la forme d'une confrontation militaire directe, elle impliquerait presque inévitablement l'utilisation d'armes nucléaires, et personne ne peut imaginer ce qui suivra, bien que, comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, je ne crois pas qu'il s'agira de la fin de l'humanité (implication apocalyptique de la croyance en la toute-puissance de la Technologie), mais certainement quelque chose de comparable à un nouveau déluge universel (pour le dire en termes bibliques).

Cependant, je crois que s'il doit y avoir un nouvel ordre, ce ne sera qu'à la fin de ce conflit qui vient de commencer. Je suis convaincu qu'un ordre multipolaire est possible, c'est-à-dire un monde divisé en grands espaces, chacun ayant son propre ordre interne. En revanche, je pense que ceux qui croient que le multipolarisme n'est qu'une phase de transition conflictuelle qui s'achèvera avec l'émergence d'une nouvelle puissance hégémonique se trompent, car ils extrapolent la dynamique de l'histoire européenne, composée de plusieurs "hégémonies" (comme le décrit la théorie des systèmes mondiaux), et en font un modèle universel. Je crois que différentes puissances peuvent coexister sur Terre en définissant leur propre espace, même s'il s'agit alors d'un espace variable, avec des zones d'influence sans cesse redéfinies, mais avec des conflits indirects et limités, car aujourd'hui un conflit direct entre deux puissances signifierait un conflit atomique.

3) L'unilatéralisme américain s'est imposé comme le seul modèle économique, politique et culturel à l'échelle mondiale. Alors que dans la sphère géopolitique, le monde américano-centré, après des défaites politico-militaires significatives et répétées des États-Unis, semble être en voie de dissolution, du point de vue culturel, il ne semble pas montrer de signes de décadence. L'américanisme s'est répandu dans le monde entier en tant que style de vie individualiste, libertaire et relativiste d'un point de vue éthique et moral, consumériste et économiste dans la vie sociale, et enraciné dans une pensée unique dans les expressions artistiques et culturelles de la société. L'américanisme a également été soutenu par les progrès technologiques de l'ère numérique, qui ont profondément affecté la psychologie des masses, contribuant massivement à l'éradication des identités culturelles spécifiques des peuples. La disparition de l'unilatéralisme américain ne s'accompagne pas de la disparition du modèle socioculturel américaniste. Dès lors, n'assiste-t-on pas à l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel l'américanisme pourrait survivre même à la fin de la primauté américaine ? Pourquoi une contre-culture anti-mondialiste alternative au modèle américaniste ne s'est-elle pas développée jusqu'à présent ? Pourquoi l'homologation cosmopolite de l'américanisme n'est-elle pas contrée par un multilatéralisme, en tant que plurivers de la multiformité des cultures identitaires ?

En effet, l'hégémonie occidentale a laissé des traces, ce certain modèle de vie dont vous parlez s'est imposé dans le monde entier, favorisé par le fait paradoxal que d'autres civilisations, justement pour se défendre contre l'expansionnisme occidental, ont dû en adopter certains aspects. Il convient toutefois de noter que ce modèle de vie est en crise profonde, précisément dans le pays dominant.

Dans une conférence publique, Dario Fabbri a abordé la question de la "dépression américaine", c'est-à-dire la détresse psychique, la dépression qui aurait touché un tiers de la population, ainsi que d'autres indices de malaise profond, tels que le taux de suicide (trois fois supérieur au taux européen), le taux d'homicide, les massacres de masse et l'obésité de masse.

Le "récit" de Fabbri, toujours aussi suggestif, attribue la "dépression américaine" à la crise du rôle américain dans le monde en tant que nation incarnant une "mission spéciale", mais ne tient pas compte de l'impact du style de vie américain, individualiste et radicalement anti-communautaire, et donc contraire à la nature de l'être humain en tant qu'être social. Il est difficile de nier que l'isolement et le vide de contenu de la vie individuelle qu'implique un tel mode de vie jouent un rôle non négligeable dans la propagation d'un profond malaise psychique et moral. Peut-être que d'autres populations du monde, comme les Chinois et même les Russes, qui ont pu récemment goûter un peu du "bien-être" tant convoité et vanté du consumérisme occidental, la maison avec tout le confort, la voiture, la nourriture en abondance (mais de qualité douteuse), les vacances, etc..., enivrés par la nouveauté, sont peu enclins à en voir les aspects négatifs et même destructeurs. Je crois que, même sur cet aspect, le conflit se jouera, si parmi les différents pouvoirs en compétition, il y a ceux qui parviennent à créer un modèle de vie qui, tout en surmontant la pauvreté, crée moins de malheur que le mode de vie américain, moins individualiste et plus capable d'inclure la population et de lui donner un sentiment d'appartenance, ils auront une carte importante à jouer, en étant capables de se proposer efficacement comme un modèle alternatif à suivre.

Je crois qu'en général, cette diffusion du mode de vie occidental est un fait superficiel et transitoire. L'identité culturelle reste présente, comme en témoigne la présence même de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, qui sont les héritiers de grandes civilisations historiques.

4) Avec l'échec de l'unilatéralisme néolibéral américain, les questions idéologiques et politiques du 20ème siècle reviennent à l'ordre du jour. Il est donc nécessaire de dresser un bilan historique de l'ère de la suprématie américaine imposée depuis l'implosion de l'URSS jusqu'à nos jours. Il faut d'abord noter que tous les maux que l'Occident imputait au socialisme réel soviétique, comme l'égalitarisme, la massification de la société, le dirigisme économique, le totalitarisme idéologique et politique, semblent avoir été hérités et exacerbés par le capitalisme mondialiste. L'égalitarisme s'est pleinement réalisé par la prolétarisation généralisée des classes moyennes, la massification à l'échelle mondiale est la conséquence de l'imposition d'un modèle économico-social unique fondé sur la production et la consommation de masse, le dirigisme économique prendra des dimensions mondiales avec la révolution numérique de la Grande Réinitialisation, et la pensée unique issue de l'idéologisme libéral s'impose médiatiquement comme un totalitarisme culturel et politique absolu. De ces considérations, ne ressort-il pas que l'avènement du capitalisme mondial n'a pas représenté le dépassement des idéologies du 20ème siècle, mais seulement l'exaspération de leurs aspects les plus négatifs ? L'avènement d'un nouvel ordre multilatéral ne constitue-t-il pas l'occasion historique de re-proposer ces instances de justice sociale, ainsi que ces idéaux utopiques qui préfiguraient une humanité réconciliée, déjà patrimoine de la culture du 20ème siècle ? Sinon, le risque n'est-il pas largement prévisible que le nouvel ordre multilatéral se transforme en une compétition géopolitique entre des capitalismes de dimension non plus mondiale mais continentale ?

L'"égalitarisme" d'aujourd'hui, je le décrirais comme une forme de plébéisation (si vous me permettez l'expression), qui voit un sommet oligarchique avec une plèbe à la base, composée d'une masse déconstruite et appauvrie tant sur le plan matériel que sur le plan culturel. Les inégalités sont énormes sur le plan économique, et selon une carte mondiale du coefficient de Gini que je trouve sur Wikipedia, la situation est assez similaire aux États-Unis, en Chine et en Russie, qui n'incarnent pas des "modèles alternatifs" comme l'ont été l'URSS et le communisme.

Certains se tournent vers la Chine et sa "grande capacité de développement", même s'il ne s'agit peut-être que d'une forme accélérée de l'industrialisation qui a déjà eu lieu dans les pays occidentaux. La Chine ne semble pas être un modèle alternatif au capitalisme occidental, même si je pense qu'il s'agit d'un système différent qui devrait être étudié. Bien sûr, nous pouvons apprendre de tout le monde, mais je ne pense pas que nous résoudrons nos problèmes internes en regardant la Chine, nous devrons les résoudre nous-mêmes. C'est pourquoi la diatribe sur le caractère socialiste ou non du système chinois ne m'intéresse pas. Il s'agit d'un modèle dirigiste et méritocratique d'inspiration confucéenne, mais qui bénéficie d'un consensus populaire à la base en raison de sa capacité à sortir un milliard de Chinois de la pauvreté et à restaurer la dignité de la Chine en tant que grande civilisation historique. Mais il s'agit d'un modèle qui repose sur des hypothèses culturelles différentes des nôtres et qui est donc difficile à importer.

Je crois que les intellectuels communistes comme Carlo Formenti, qui, dans le sillage du dernier Arrighi, considèrent la Chine comme un "système socialiste" et un nouvel hégémon mondial potentiel, ainsi qu'un point de référence pour la renaissance du "socialisme", sont nostalgiques de cet universalisme qui n'aura plus de raison d'être dans un monde multipolaire qui verra la présence de différentes puissances, sans pouvoir hégémonique au niveau mondial. La Chine ne peut pas être un nouvel hégémon mondial comme l'ont été les nations européennes et les États-Unis.

En outre, je pense que les nations européennes et l'Italie, pour des raisons géopolitiques, économiques et culturelles, devraient se tourner davantage vers la Russie que vers la Chine. C'est exactement le contraire qui se produit, en fait, des liens d'échange fructueux ont été coupés, ce qui a aggravé notre crise économique. La subordination totale à la politique américaine défaillante témoigne de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, en raison de classes politiques totalement ineptes et subordonnées aux États-Unis.

Je ne vois pas vraiment de mouvements politiques majeurs qui veuillent s'attaquer à l'état de décadence réelle de l'Occident révélé par le "test de réalité de la guerre", si bien décrit par Emanuel Todd dans son livre sur "l'anéantissement de l'Occident". C'est peut-être là le problème le plus grave, l'incapacité des nations occidentales, notamment européennes, à faire face à un monde en profonde mutation, comme en témoigne la volonté de poursuivre une guerre déjà perdue avec la Russie, sans autre objectif clair que de faire durer cette guerre pour ne pas vouloir reconnaître sa défaite.

La définition d'une identité européenne est presque impossible, car l'Europe est une civilisation qui appartient désormais au passé, qui n'a pas réussi à atteindre une forme d'unité interne, qui s'est terminée par deux guerres mondiales. Par la suite, elle s'est subordonnée aux États-Unis, donnant naissance à ce non-lieu qu'est l'Occident, mais qui apparaît déjà comme une solution éphémère. S'il est possible d'imaginer que les États-Unis, après une période de conflit et de crise interne, puissent trouver leur propre façon d'être dans le monde et de coexister avec d'autres puissances, je ne vois pas comment les nations européennes pourraient le faire sans glisser sur la pente d'un déclin rapide. D'où, je crois, la subordination et l'attachement aveugle et désespéré aux États-Unis, qui risquent de faire des nations européennes de simples instruments de la politique américaine.

L'accumulation capitaliste et l'impérialisme, c'est-à-dire l'expansion illimitée, a-territoriale et mondiale, sont nés ensemble, on peut dire que c'est la même chose. Dante l'avait déjà bien compris, comme j'ai tenté de le montrer dans mon essai La fuite éperdue vers l'Occident. La tragicomédie d'Ulysse. La première accumulation capitaliste de l'histoire, la florentine, sous la forme du capital accumulé par les familles Bardi et Peruzzi, a financé, du côté anglais, la "guerre de cent ans", la première des innombrables guerres intestines européennes. L'Italie communale a connu les premiers balbutiements de cette formation sociale que nous appelons "capitalisme", qui, par étapes successives, a connu un énorme développement technique et économique et, en même temps, une expansion dans le monde entier à la recherche de matières premières et de marchés. Lorsque cette expansion atteint ses limites en présence d'autres puissances, un changement de système s'impose, en commençant par l'Occident où ce système social est né et s'est établi.

L'appauvrissement, la désertification, l'atomisation sociale, la dévastation culturelle et l'absence de perspectives due à l'incapacité de s'adapter à un monde en mutation, malheureusement pas seulement de la part des classes dirigeantes. Par ailleurs, en ce qui concerne la déliquescence de l'ensemble de la collectivité, ce sont là les causes de l'absence de mouvements sociaux, malgré la dégradation continue des conditions de vie des classes populaires, à l'exception de la brève saison du "populisme" qui s'est caractérisée par sa faiblesse et son incohérence.

Face à d'autres chocs inévitables, y aura-t-il une réaction collective efficace ou l'incapacité actuelle à réagir prévaudra-t-elle ? Nous ne le saurons qu'en vivant, pour citer Lucio Battisti.

5) La primauté unilatérale américaine s'est accompagnée de l'expansion mondiale d'un nouveau modèle néolibéral dans lequel l'économie financière l'emporte sur l'économie de production industrielle. Ainsi, avec la disparition de la primauté de l'industrialisme, la dichotomie bourgeoisie/prolétariat a également disparu, et avec elle la dialectique de la lutte des classes. Il semble toutefois que dans la structure élitiste verticale de la société néolibérale étendue à l'échelle mondiale, les hypothèses révolutionnaires de la philosophie du matérialisme historique dialectique de Marx aient été reproduites. Cette perspective est bien décrite dans un essai de Flores Tovo intitulé "Considérations sur le présent historique" : "Il y a un fait, cependant, qui doit être souligné, à savoir que le négligé et vitupéré Marx semble avoir eu raison dans son analyse du capitalisme précisément à notre époque. Les conditions préalables concrètes et réelles d'une révolution anticapitaliste sont toutes réunies. La concentration du pouvoir financier est entre les mains de quelques dizaines de personnes ; la socialisation du travail par le machinisme automatique s'est imposée (le "Gestell" heideggérien) dans tous les secteurs des sociétés ; l'autre degré de développement technique a entraîné l'avènement de l'automatisation ; les classes moyennes, nouvelles et traditionnelles, disparaissent, de sorte que la prolétarisation est un fait accompli. Enfin, la paupérisation des masses progresse de plus en plus à l'échelle mondiale". Il convient également d'ajouter que le capitalisme actuel est dans une phase de déclin irréversible, car il ne peut subsister artificiellement que par des émissions incessantes de liquidités et des taux d'intérêt nuls, qui ne font que générer de l'inflation et de graves crises de la dette. La prédiction marxienne selon laquelle le capitalisme s'effondrerait en raison de son incapacité à générer des forces productives n'est-elle pas en train de s'inverser ? L'avènement du multilatéralisme, en tant que résultat d'une lutte des classes établie dans le contexte géopolitique mondial entre le Nord (États-Unis et Occident - classe dominante) et le Sud (groupe BRICS et pays tiers - classe dominée), ne conduit-il pas à la crise et à l'effondrement du capitalisme ?

Certes, nous avons encore, par euphémisme, un problème avec le Capital, et en ce sens l'analyse marxienne reste indispensable, comme l'écrit à juste titre Tovo, mais précisément pour récupérer ce qui est encore valable en lui, nous avons besoin de la "correction communiste" d'avant cette forme d'universalisme historiquement en faillite qui appartenait à la fois à Marx et au communisme historique. Je crois qu'il faut abandonner la perspective du communisme comme utopie mondialiste, mais qu'il faut préserver le socialisme comme forme de restauration du contrôle de la politique sur le pouvoir du capital, sous de nouvelles formes qui doivent toutes être repensées.

Dans mon livre Pour un nouveau socialisme, j'ai proposé un modèle différent pour expliquer les révolutions historiques comme des formes de restructuration interne dues à un conflit extérieur, dans le cas de la France comme une restructuration de la structure de l'État et de son armée (l'introduction de la conscription a été une innovation décisive introduite par la Révolution française), pour gagner le conflit avec l'Angleterre, dans le cas de la Révolution russe comme une forme de modernisation pour faire face au danger de l'expansion européenne, qui s'est concrétisée avec l'invasion nazie. En général, les révolutions (c'est-à-dire les formes plus ou moins profondes de restructuration interne d'une société) sont le résultat de la guerre. Si l'on s'en tient à l'expérience historique, guerre et révolution vont de pair. Si l'oligarchie dominante actuelle en Occident, qui a dévasté ses propres sociétés, qui sont dans un état de décadence effective (selon le tableau d'ensemble esquissé par Todd), subit une défaite dans la guerre qui vient de commencer, elle pourrait avoir de "graves problèmes" internes. Des signes sont déjà visibles aux Etats-Unis.

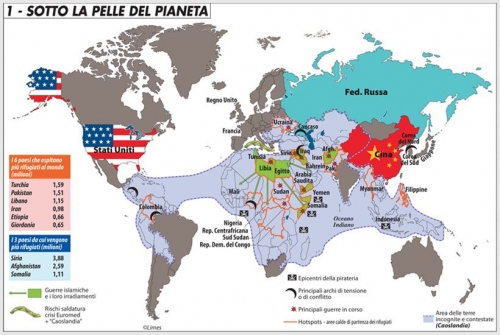

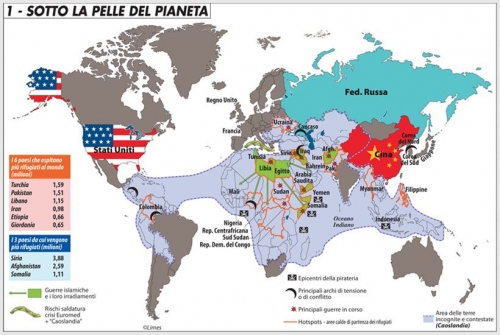

6) L'opposition entre l'unilatéralisme américain et le multilatéralisme est née des revendications identitaires des pays non alignés sur l'Occident, souvent identifiés par la puissance américaine comme des "ennemis absolus" ou des "États voyous". Avec la dissolution de l'unilatéralisme américain et de ses prétentions à l'occidentalisation du monde, on pourrait donc assister à l'abandon d'une communauté géopolitique mondiale composée d'empires continentaux au profit d'un éclatement du monde en de nombreuses petites puissances conflictuelles sur une base ethnique-régionale. Ce phénomène est déjà en cours et représente l'une des contradictions les plus évidentes produites par un processus de mondialisation qui, en plus d'homogénéiser le monde selon ses prémisses idéologiques, a généré d'innombrables fragmentations et conflits entre des nations et/ou des groupes ethniques dont l'identité renvoie à des origines mythico-historiques souvent très ténues. Ce processus de désintégration a conduit à l'érosion progressive de la cohésion interne des États-nations. Le multilatéralisme ne pourrait-il donc pas dégénérer en une "Chaoslandia" géopolitique mondiale d'où émergera non pas un nouvel ordre mondial, mais un bellum omnium contra omnes incontrôlable ? N'est-ce pas un hasard si les principaux acteurs géopolitiques des BRICS ne sont pas les États-nations, mais la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, ces "États-civilisations" héritiers des anciens empires multinationaux ?

Je pense que les puissances qui s'opposent à l'hégémonie américaine ne présentent pas de problèmes internes majeurs. La Russie a démontré sa cohésion interne avec la guerre en Ukraine, l'héritage de son système impérial fonctionne, les populations de culture islamique présentes en son sein après la fin des guerres en Tchétchénie ne posent plus de problèmes majeurs, d'ailleurs les Tchétchènes ont combattu en Ukraine et pendant une certaine période, au début de la guerre, ils ont même joué un rôle de premier plan. La Chine et l'Iran n'ont pas de problèmes internes majeurs. Les processus de désintégration semblent se produire davantage là où il n'y a pas de pouvoir pour agir en tant que centre de commandement. Le magazine Limes a identifié une grande partie du monde appelée "chaosland", touchée par la conflictualité que vous avez mentionnée.

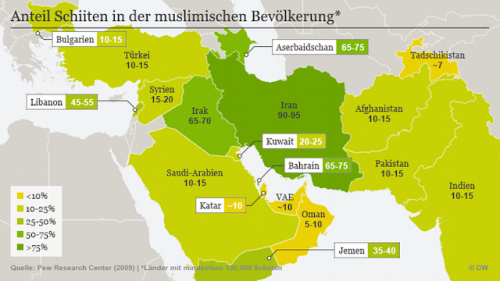

Il y a le grand problème de la civilisation arabo-musulmane, qui n'a pas su opérer la modernisation nécessaire pour résister à l'expansionnisme occidental (la question de l'Iran et de la Turquie, qui renvoient à l'héritage de civilisations historiques bien définies, est différente). Il en va de même pour l'Afrique, qui n'a pas réussi à développer en son sein une puissance capable de résister aux puissances étrangères. En général, les conflits locaux et la fragmentation dans ces régions sont alimentés par des puissances extérieures, principalement occidentales.

La question des États civilisés revêt une grande importance. C'est ainsi que la Chine et la Russie se définissent. Zhang Weiwei a publié un livre intéressant sur le sujet, qui traite de la "montée de la Chine en tant qu'État civilisationnel", qui serait le seul État civilisationnel authentique compte tenu de sa continuité millénaire, mais le terme a été repris par Poutine lui-même, qui a qualifié la Russie d'"État civilisationnel".

L'identité due à l'appartenance à une civilisation commune est différente de l'identité ethnique, car différents groupes ethniques ou même des États avec des langues, des cultures et des religions différentes peuvent se reconnaître comme appartenant à une culture-civilisation commune. Sur la question de la civilisation, il existe une vaste tradition d'études qui remontent à Braudel, mais les idées d'un grand historien comme Toynbee sont à mon avis très intéressantes, et le texte de Huntington sur le "choc des civilisations" n'est pas à jeter, car il contient une reconnaissance de l'importance du facteur culture-civilisation, malgré l'utilisation instrumentale qu'en a fait une certaine droite pour affirmer l'existence d'un "danger islamique" qui n'existe pas.

Si le facteur identitaire culture-civilisation est valorisé, c'est en raison de sa pertinence historique, puisque la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et la Turquie sont les héritiers de civilisations historiques ; la valorisation de cette identité a également une valeur stratégique à long terme, car l'Occident a perdu son identité.

Les États-civilisations ne sont pas simplement le retour des anciens empires (comme l'écrit Christopher Coker dans un livre consacré aux "États-civilisations", mais sans vraiment prendre le sujet au sérieux, car, comme nous le savons, la seule véritable civilisation est la civilisation occidentale), mais sont les empires du passé qui ont subi la pression modernisatrice de l'expansionnisme occidental. Ils présentent les caractéristiques de l'État moderne (ils ne sont pas dirigés par l'empereur, le tsar, le sultan ou le shah), mais ils conservent les caractéristiques des empires dont ils sont les héritiers. En général, je pense que cet héritage impérial n'a pas les limites de l'État-nation européen classique, qui exige une certaine homogénéité culturelle, et qu'il est plus efficace pour gérer les "grands espaces" en rassemblant en son sein différents groupes ethniques, identités religieuses et culturelles, et en leur attribuant un territoire propre. Le multiculturalisme occidental, quant à lui, crée un creuset, un mélange d'identités différentes qui doivent coexister dans un même espace et qui, en temps de crise, peut devenir explosif. Le soi-disant multiculturalisme occidental est en fait un destructeur nihiliste de l'identité culturelle de chacun et de celle des autres.

En général, je crois que les "États-civilisations" sont une nouvelle formation historique par rapport à l'"État-nation" européen, qu'il convient d'étudier attentivement.

7) La disparition de la primauté de l'unilatéralisme américain apporte une réfutation claire et définitive de l'idéologie de la "fin de l'histoire" de Francis Fukuyama, qui avait inauguré l'ère de la mondialisation capitaliste au lendemain de la dissolution de l'URSS. L'histoire n'est donc jamais un processus achevé, mais un devenir continu aux résultats imprévisibles. Cette revanche de l'histoire sur la post-histoire entraînera une profonde réorientation de la géopolitique mondiale. Ainsi, si l'unipolarisme américain est remplacé par un multipolarisme, ne faudra-t-il pas établir un nouvel ordre mondial dans lequel la primauté des droits individuels s'effacera devant celle des droits collectifs ? Les droits de l'homme ne doivent-ils pas passer avant les droits des peuples puisque le monde multipolaire est par définition une structure géopolitique communautarisée à l'échelle mondiale ? Les États sont les sujets qui constituent la communauté du monde multipolaire. Mais la conception du 20ème siècle de l'Etat-nation comme entité représentative de l'identité des peuples a été bouleversée par l'avènement du cosmopolitisme mondialiste. De plus, les identités des peuples se transforment au cours de l'histoire. L'identification de la nation à l'ethnicité est donc une relique anhistorique des siècles passés. Alain de Bonesit a d'ailleurs déclaré dans une interview récente à ce sujet : "La vraie nature de l'homme, c'est sa culture (Arnold Gehlen) : la diversité des langues et des cultures découle de la capacité de l'homme à s'affranchir des limites de l'espèce. Vouloir fonder la politique sur la bioanthropologie revient à faire de la sociologie un appendice de la zoologie, et empêche de comprendre que l'identité d'un peuple, c'est d'abord son histoire". Si donc l'identité d'un peuple coïncide avec son histoire et sa culture, les cultures identitaires d'aujourd'hui, précisément parce qu'elles sont issues de valeurs et de périodes historiques pré-modernes, sont transversales aux États. En effet, nous assistons dans le monde entier à la prolifération de conflits à l'intérieur des États, de contrastes irréconciliables entre des cultures et des visions du monde opposées, qui prennent de temps à autre des caractéristiques religieuses, politiques, culturelles et sociales. Des fractures verticales dans la société, avec des effets déstabilisateurs sur les États, se manifestent partout dans le monde (avec une violence particulière aux États-Unis). Deux fronts opposés semblent se dessiner à l'échelle mondiale, entre l'idéologie libérale de la modernité et les cultures inspirées par le communautarisme identitaire. Un nouvel ordre mondial ne résultera-t-il pas alors de profondes transformations historiques et géopolitiques mondiales qui déboucheraient sur une guerre civile mondiale actuellement encore à l'état de potentialité ?

L'identité culturelle est constitutive de la nature humaine, je suis d'accord avec de Beniost, et à ce titre elle s'établit en se différenciant des autres cultures, c'est pourquoi la diversité culturelle est une richesse, une culture homogène pour toute l'humanité serait un nivellement qui conduirait à la disparition de toutes les cultures. L'identité culturelle en tant que facteur constitutif de la nature humaine est également implicite dans le communautarisme prévien. La différenciation culturelle comporte un risque de conflit, disons qu'elle fait partie de la vie, mais pas nécessairement. Même la constitution d'une famille peut être considérée comme faisant partie de la nature humaine, mais l'attachement à sa propre famille n'implique pas nécessairement la haine des familles des autres ; je dirais même qu'en étant satisfait de sa propre vie familiale, on est plus enclin à apprécier et à respecter les familles des autres. Mais il ne faut pas oublier que la famille prend des formes très différentes, parfois même pathologiques, comme la "famille nucléaire" occidentale qui a fini par détruire l'idée même de famille, l'une des causes des pathologies de l'individualisme occidental. Il en va de même pour l'identité culturelle: là encore, l'appréciation authentique des autres cultures passe par la reconnaissance et l'attachement à sa propre identité culturelle.

Comme je l'ai mentionné précédemment, les "États civilisationnels" sont mieux à même de faire face aux particularismes identitaires, qui sont l'autre face du nivellement culturel induit par la mondialisation, et en même temps nourri et exploité par l'Occident. Il est certain qu'un nouvel ordre mondial ne s'affirmera pas sans conflit et qu'un dangereux effet chaotique (un chaos-land, pour reprendre les termes du Limes, dans lequel l'Italie risque également de tomber) peut être produit par ces formes d'identité nationale, ethnique, culturelle et religieuse qui ne pourront pas se rattacher à des formes d'identité à portée plus large et plus longue, comme l'appartenance à une civilisation commune.

8) Le nouvel ordre multilatéral ne peut que restaurer les principes de Westphalie. S'agit-il alors d'un retour au 20ème siècle ? Non, car nous sommes dans une phase historique qui succède naturellement au 20ème siècle. L'idéologie libérale anhistorique sera archivée par ses propres échecs. L'unilatéralisme américain s'inscrit en effet dans une continuité historique cohérente avec l'eurocentrisme anglo-saxon des 19ème/20ème siècles et représente son évolution vers des dimensions globales. Il s'est avéré incompatible avec la réalité historique parce qu'il était génétiquement incapable de concevoir l'"autre" à partir de lui-même. Mais l'avènement du multilatéralisme entraînera-t-il aussi la démondialisation du monde ? En effet, les puissances émergentes des BRICS sont impliquées dans les processus évolutifs de la mondialisation, tels que la révolution numérique et la transition verte. La Chine est d'ailleurs appelée à jouer un rôle de premier plan dans la quatrième révolution industrielle. On peut donc se demander comment un ordre multilatéral est envisageable sans une réorientation profonde de l'économie mondiale. Ne faudrait-il pas faire succéder à la mondialisation la création de nombreux espaces économiques intégrés à l'échelle continentale ? Mais surtout, le multilatéralisme est-il concevable sans un processus de démondialisation géopolitique et de dédollarisation économique ? Enfin, le multilatéralisme, en tant que tournant d'époque, ne s'identifie-t-il pas à une déocidentalisation du monde qui préfigure un nouveau modèle de développement ?

La "Paix de Westphalie" a suivi la conclusion de la "Guerre de Trente Ans" et des guerres civiles et religieuses dévastatrices qui ont ensanglanté l'Europe, puis les puissances européennes se sont accordées sur la nécessité de convenir d'une forme de régulation des relations et des conflits entre les États, ces accords encore observés pendant la période des guerres napoléoniennes, où le principe de non-implication des populations civiles était encore respecté, ont été détruits avec la montée de la "guerre totale" pendant les deux guerres mondiales, où la destructivité et l'absence de règles dans la conduite des conflits ont dépassé toutes les limites.

Des comportements tels que celui des États-Unis qui ont pendu Saddam Hussein, tué et profané le cadavre de Kadhafi, jugé et emprisonné Milosevic, sont un héritage des deux guerres mondiales où toutes les règles dans la conduite de la guerre ont été perdues et où nous sommes passés du justus hostis à la criminalisation de l'ennemi, comme l'a observé Zolo dans le sillage de Schmitt.... Cet héritage est si fort qu'il semble presque absurde de dire que les règles doivent être respectées en temps de guerre, le dicton "en amour et à la guerre, tout est permis" étant bien connu. Je voudrais plutôt dire qu'il s'agit d'un héritage d'une période historique spécifique, et que les règles doivent être respectées en temps de guerre.

Au cours des dernières guerres américaines, l'ennemi a chaque fois subi une "redutio ad hitlerum", hitler-milosevic, hitler-saddam, mais c'était le cas dans cette période particulière de "mondialisation" et elle était exercée contre des nations incapables de se défendre contre la suprématie technique des États-Unis. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont beaucoup plus réticents à se lancer dans une intervention militaire contre l'Iran, fortement souhaitée par Israël, comme l'accomplissement du projet d'un "nouveau Moyen-Orient" (Benjamin Netanyahu) qui passe désormais par la liquidation quasi génocidaire de la population palestinienne.

Ce projet rencontrerait probablement aussi les faveurs des dirigeants américains, s'ils ne savaient pas qu'une attaque contre l'Iran serait quasiment gratuite (en termes de dommages militaires subis). Le temps des "démonstrations de force" comme ce fut le cas en Yougoslavie, en Irak, en Libye, sans parler de la désastreuse guerre d'Afghanistan, aussi coûteuse qu'inutile militairement, est révolu.

Il est crucial de redécouvrir le principe du "justus hostis" dans le conflit actuel. Cela signifie que le conflit inévitable entre les États-Unis et les puissances qui s'opposent à eux ne doit pas dépasser certaines limites, doit prendre la forme d'une compétition légitime, dans laquelle la criminalisation de l'ennemi est absente.

Comme l'a écrit Schmitt dans Le Nomos de la Terre, les principes de Westphalie, avec le passage du justa causa belli au justus hostis, ont rendu possible "le fait étonnant que depuis deux cents ans, aucune guerre d'anéantissement n'a eu lieu sur le sol européen". Le conflit avec la Russie et la Chine ne peut prendre la forme d'une guerre d'anéantissement ; en ce sens, l'héritage des deux guerres mondiales doit certainement être surmonté et le retour aux "principes de Westphalie" étendus à l'échelle mondiale est nécessaire. Il faudrait peut-être commencer par mettre fin à la rhétorique anti-Poutine.

La nature infructueuse des guerres de la période de "mondialisation" semble avoir rendu la politique militaire américaine plus raisonnable. Il reste à voir comment les États-Unis peuvent s'adapter à un monde multipolaire après s'être érigés en système mondial, soutenu à la fois par l'"épée" des bases militaires disséminées à travers le monde et par l'"or" de la domination du dollar.

La dimension financière est étroitement liée à la dimension militaire : la perte d'influence militaire accroît la "dédollarisation", ce qui réduit à son tour les instruments financiers permettant de maintenir le système de bases à travers le monde. Il est clair que la crise de ce système va se poursuivre et qu'elle pourrait atteindre des points de rupture dans un délai imprévisible. Il est impossible de savoir comment l'Occident dirigé par les États-Unis fera face à cette crise. S'agira-t-il d'un chaos interne, dont les signes sont déjà nombreux ? Va-t-on tenter de "résoudre" le problème en anéantissant militairement les puissances qui s'opposent aux États-Unis ? Nous ne voyons toujours pas les forces qui peuvent faire avancer la seule solution au problème, à savoir la fin de la globalisation financière et la réduction drastique des bases militaires américaines dans le monde, la réindustrialisation et la recréation d'un marché intérieur basé sur une réduction drastique des inégalités, et en général le retour du politique aux commandes par rapport à la "domination de l'économie". Cette dernière solution passe nécessairement par la défaite des oligarchies dirigeantes actuelles, mais on ne voit pas les forces politiques potentiellement capables de le faire à l'heure actuelle.

Le retour à la guerre comme lors des deux guerres mondiales aurait des effets apocalyptiques compte tenu de l'ampleur des puissances en jeu et de la capacité de destruction des armes actuelles. En observant la guerre en Ukraine, on pourrait dire qu'il y a un accord tacite sur la présence de limites ("lignes rouges") à ne pas franchir, la Russie a voulu préciser dès le départ le caractère limité de sa guerre (définie comme une "opération spéciale"), l'"Occident élargi" n'intervient pas directement et ne fournit pas à l'Ukraine des armes permettant de frapper directement le territoire russe. Ces accords tacites tiendront-ils, le principe selon lequel certaines limites ne doivent pas être dépassées sera-t-il maintenu ? On ne peut que l'espérer, de même qu'une prise de conscience organisée du danger du conflit actuel, compte tenu des conséquences immenses du franchissement de certaines limites. Mais une autre grave lacune à enregistrer est l'absence, à l'heure actuelle, d'un mouvement politique anti-guerre significatif.

Je souhaite la "désoccidentalisation", je dirais la "démondialisation", la "désuniversalisation", c'est-à-dire le dépassement du faux universalisme dans lequel l'Occident est tombé, je souhaite, en tant qu'Italien et Européen, nous redécouvrir nous-mêmes, notre relation avec nos racines culturelles, sachant que la civilisation européenne s'est effondrée avec les deux guerres mondiales, ce qui rend très difficile la redécouverte de notre identité culturelle, qu'il s'agirait de reconstruire.

Une maxime de Goethe dit : "Tout peut perdre un homme tant qu'il reste lui-même". Transposée au niveau collectif, cette maxime nous dit que l'identité culturelle est la plus grande richesse ; lorsqu'elle est perdue, tout est perdu. Nous avons renoncé à notre identité et nous avons reçu en échange un "bien-être", terme trompeur, car nous ne sommes pas devenus plus heureux, bien au contraire. C'est le problème le plus difficile à résoudre, et il concerne principalement les nations européennes. On espère qu'après l'échec de la "mondialisation", nous suivrons une autre voie, mais nous sommes encore au début d'une nouvelle ère et nous avons du mal à trouver notre chemin.

Dans un essai révélateur de 2018, le conseiller de Poutine, Vladislav Surkov, qui a été licencié en février dernier, a mis en avant cette hybridité, mi-européenne et mi-asiatique, comme la caractéristique centrale de l’âme russe. « Notre identité culturelle et géopolitique rappelle l’identité volatile de celui qui est né dans une famille métisse », écrit Surkov. « Un métis, un métissage, un type bizarre. La Russie est une nation métisse de l’Ouest et de l’Est. Avec son statut d’État bicéphale, sa mentalité hybride, son territoire intercontinental et son histoire bipolaire, elle est charismatique, talentueuse, belle et solitaire. Tout comme un métis l’est ». Pour Surkov, le destin de la Russie en tant que État-civilisation, comme celui de la Byzance à laquelle elle a succédé, est celui d’une « civilisation qui a absorbé l’Orient et l’Occident. Européenne et asiatique à la fois, et pour cette raison ni tout à fait asiatique ni tout à fait européenne ».

Dans un essai révélateur de 2018, le conseiller de Poutine, Vladislav Surkov, qui a été licencié en février dernier, a mis en avant cette hybridité, mi-européenne et mi-asiatique, comme la caractéristique centrale de l’âme russe. « Notre identité culturelle et géopolitique rappelle l’identité volatile de celui qui est né dans une famille métisse », écrit Surkov. « Un métis, un métissage, un type bizarre. La Russie est une nation métisse de l’Ouest et de l’Est. Avec son statut d’État bicéphale, sa mentalité hybride, son territoire intercontinental et son histoire bipolaire, elle est charismatique, talentueuse, belle et solitaire. Tout comme un métis l’est ». Pour Surkov, le destin de la Russie en tant que État-civilisation, comme celui de la Byzance à laquelle elle a succédé, est celui d’une « civilisation qui a absorbé l’Orient et l’Occident. Européenne et asiatique à la fois, et pour cette raison ni tout à fait asiatique ni tout à fait européenne ».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg