Ex: http://www.sezession.de/

Martin LICHTMESZ

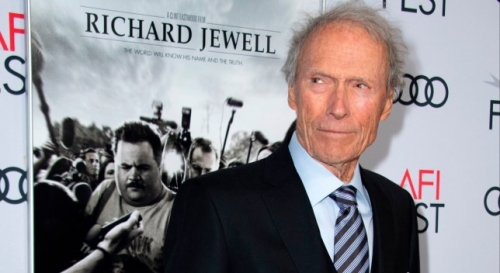

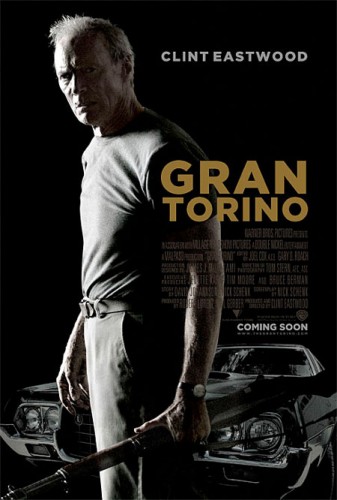

Zum heutigen 80. Geburtstag von Clint Eastwood ist in der aktuellen Jungen Freiheit eine von mir verfaßte Würdigung mit dem Titel „Das Ende des weißen Mannes“ erschienen. Dieser bezieht sich vor allem auf Eastwoods Film „Gran Torino“ aus dem Jahr 2008, den man auch als eine Art Schwanengesang des Regisseurs und Schauspielers lesen kann. Der ist indessen ungebrochen agil und hat rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft den Nelson-Mandela-Film „Invictus“ gedreht, der 1995 während der (hierzulande wohl wenig bekannten) „Rugby-Union-Weltmeisterschaft“ spielt.

Es ist bezeichnend, daß Hollywood einen Film über Südafrika nicht in der mehr als problematischen Gegenwart, sondern in der frühen Präsidentschaftsperiode Mandelas ansiedelt, als im Westen der Eindruck erweckt wurde, daß mit dem Ende der Apartheid das Gute nun für immer gesiegt habe – „and they lived happily ever after.“ (Daß es natürlich ganz anders kam, kann man in der neuen IfS-Studie „Südafrika. Vom Scheitern eines multiethnischen Experiments“ nachlesen.) Das Image Mandelas im Westen wurde schon in den Achtzigern vorwiegend von der US-Unterhaltungsindustrie geprägt, die ihn mit starbesetzten Benefizkonzerten und Anti-Apartheids-Filmen als eine Art zweiten Gandhi (und zwar einen Gandhi frei nach Richard Attenborough und Ben Kingsley) präsentierte. Und passend zur Fußball-WM wird in „Invictus“ mal wieder das alte sentimentale Liedchen angestimmt, daß Sportsgeist die Rassenspannungen nachhaltig kurieren und aus „Feinden Freunde“ machen könne, wie es in der literarischen Vorlage heißt.

Es ist traurig, Eastwood an einem solch verlogen-politisch korrekten Projekt beteiligt zu sehen. Dabei denke ich nicht nur an den Mann, der noch im hohen Alter ein Meisterwerk wie „Letters from Iwo Jima“ (2007) gedreht hat, das die Schlacht um die Pazifikinsel ausschließlich aus der Sicht der Japaner zeigt (ein ähnlich fairer Film über die deutsche Seite der Normandie-Invasion steht noch aus.) Ich denke dabei auch an Eastwood als Symbolfigur, zumindest was seine Leinwand-Persona betrifft.

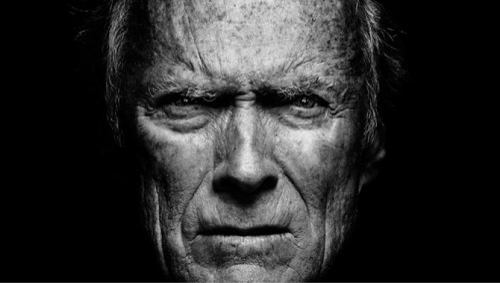

Während Hollywood heute beinah geschlossen auf der Seite der Demokraten steht (das war nicht immer so), sind Republikaner wie Schwarzenegger oder eben Eastwood eher die Ausnahme. In den Siebzigern wurde er wegen Filmen wie „Dirty Harry“, die liberale Gemüter entsetzten, als „Faschist“ und reaktionärer Macho geschmäht, heute gilt er als klassische Ikone traditioneller Männlichkeit. Dazu paßt auch, daß er als einer der wenigen US-Filmemacher dem oft totgesagten ur-amerikanischen Genre schlechthin, dem Western, über Jahrzehnte hinweg die Treue gehalten hat – freilich vor allem in seiner düsteren, „revisionistischen“ Form, die sich spätestens seit dem Vietnam-Krieg durchgesetzt hat.

Wo der Klassikerstatus erreicht ist, sind auch das Klischee und die (Selbst-)Parodie nicht mehr fern. In „Gran Torino“ hat Eastwood nicht nur den eigenen Kinomythos einer halb-ironischen Revision unterzogen, der Film reflektiert auch die in Obamas Amerika stetig an Einfluß gewinnende Vorstellung, daß die Herrschaft des weißen Mannes allmählich auch dort an ihr Ende gekommen ist. Dabei vermischt der Film auf eigentümliche Weise emphatisch hervorgehobene konservative Wertvorstellungen mit einer liberalen message, die durchaus mit dem Zeitgeist von Obamas (vermeintlich) „post-rassischem Amerika“ kompatibel ist.

Eastwood spielt darin den knorrigen Witwer Walt Kowalski, der auf seiner Veranda ein großes Sternenbanner wehen läßt, eigenbrötlerisch vor sich hin grantelnd den Lebensabend verbringt und bei fremdem Übertritt auf seinen Rasen auch mal das Gewehr zückt. Der polnischstämmige Koreakrieg-Veteran ist verbittert darüber, daß das Amerika seiner Jugend und seine Werte längst verschwunden sind. Sein Wohnort ist fast völlig überfremdet durch den Zuzug von Ostasiaten. Die Großmutter der benachbarten Hmong-Familie beschimpft ihn genauso rassistisch, wie er sie. Für seine eigene Familie hingegen ist er nur mehr ein misanthropischer Dinosaurier.

Der Film stellt sich zunächst ganz auf Kowalskis Seite, indem er ihn zwar als rauhbeiniges Ekel zeichnet, aber die Gründe seiner Verstimmung nachvollziehbar macht. Die eigene Familie ist oberflächlich und abweisend, die Fremdartigkeit der Nachbarn enervierend. Sein Hausarzt wurde durch eine Asiatin ersetzt, während die kopftuchtragende Sprechstundenhilfe seinen Namen nicht aussprechen kann und er im Warteraum der einzige Weiße in einem bunten Gemisch von Menschen unterschiedlichster Herkunft ist.

Vor allem aber sind die Straßen beherrscht von multikultureller Gewalt: Gangs von Latinos, Asiaten und Schwarzen machen sich die Vorherrschaft streitig. Die Weißen sind entweder wie Walts Familie fortgezogen oder aber unfähig, sich zu wehren. In einer Schlüsselszene wird das in Kowalskis Nachbarschaft lebende Hmong-Mädchen in Begleitung eines jungen Weißen von einer schwarzen Gang bedroht. Der Weiße trägt ein Hip-Hopper-Outfit, das den Habitus der Schwarzen zu imitieren sucht. Seine plumpen Versuche, sich beim Anführer der Gang im Ghettoslang anzubiedern („Alles cool, Bruder!“) gehen nach hinten los.

Ehe die Situation – vor allem für das Mädchen – richtig ungemütlich wird, schreitet Eastwood ein und demonstriert wie schon in „Dirty Harry“ mit gezücktem Revolver, daß Gewalt nur mit Gegengewalt bekämpft werden kann. Zu dem verängstigten weißen Jungen sagt er voller Verachtung: „Schnauze, du Schwuchtel! Willst du hier den Oberbimbo geben? Die wollen nicht deine Brüder sein, und das kann man ihnen nicht verübeln.“ Hier denkt man als deutscher Zuschauer unweigerlich an den von einem türkischen Dealer gemobbten Jungen aus dem berüchtigten Fernsehfilm „Wut“. Die schwarze Gang indessen guckt dem pistolenschwingenden Alten mit einer Mischung aus Angst und aufrichtigem Respekt nach – Respekt, den sie ihm, nicht aber dem feigen „Wigger“ entgegenbringen können.

Im Laufe der Handlung wird Kowalski schließlich eher widerwillig zum Schutzpatron der benachbarten Hmong-Familie, insbesondere des schüchternen jungen Thao, der sich der Gang seines Cousins nicht anschließen will, und dem es an einem starken männlichen Vorbild fehlt. Dem bringt Kowalski schließlich bei, wie man Waffen und Werkzeuge benutzt, Mädchen anspricht und rassistische Witze erzählt.

Im Gegensatz zu Walts Familie werden bei den Hmong von nebenan der Zusammenhalt und die konservative Tradition großgeschrieben, so daß er irgendwann irritiert erkennen muß: „Ich habe mit diesen Schlitzaugen mehr gemeinsam als mit meiner eigenen verdammten verwöhnten Familie.“ Dabei profitieren die Hmong wiederum von der Lockerung allzu enger Traditionen durch den amerikanischen Einfluß. „Ich wünschte, mein Vater wäre mehr so gewesen wie Sie. Er war immer so streng zu uns, so traditionell, voll von der alten Schule“, sagt Thaos Schwester zu Kowalski. „Ich bin auch von der alten Schule!“ – „Ja… aber Sie sind Amerikaner.“

Wie so oft tritt Eastwood am Ende des Films gegen eine Überzahl von Schurken in Form der Gang des bösen Cousins an, doch diesmal um sich selbst zu opfern, anstelle zu töten. Sein Hab und Gut erbt die katholische Kirche, seinen symbolbeladenen „Gran Torino“ Baujahr 1972 der junge Hmong, während die eigene Familie leer ausgeht. Die Söhne des patriarchalen weißen Mannes haben sich freiwillig von ihm losgesagt, womit sie sich allerdings auch selbst entwaffnet und dem Untergang preisgegeben haben. Denn beerbt werden sie nun von verdienten Adoptivsöhnen aus anderen Völkern.

So scheint „Gran Torino“ die Idee zu propagieren, daß mit dem Aussterben der weißen Männer, die Amerika aufgebaut haben, nicht auch unbedingt der amerikanische Traum am Ende ist – er muß nur in die richtigen Hände gelegt werden, und Rasse und Herkunft spielen dabei eine untergeordnete Rolle; dazu muß der Film freilich einen scharfen Gegensatz zwischen „anständig“- konservativen und kriminell-entwurzelten Einwanderern konstruieren. Dies funktioniert im – freilich trügerischen! – Rahmen des Films auch recht gut, und vermag sogar die nicht ausgesparten negativen Seiten der „multikulturellen Gesellschaft“ zu übertönen.

Diese ins Positive gewendete Resignation läßt jedoch überhaupt keinen Platz mehr für den Gedanken, die Weißen könnten sich eventuell nun doch noch wieder aufrichten, die desertierenden Söhne also wieder zu den wehrhaften Vätern und Großvätern zurückfinden, wie der weiße Junge, der meint, er könnte die feindseligen Andersrassigen durch Anbiederung und Angleichung beschwichtigen. Im Gegenteil scheint „Gran Torino“ ihren Abgang für gegeben und unvermeidlich anzunehmen, ihn jedoch zu akzeptieren, solange „die Richtigen“ das Erbe antreten. Um so mehr fällt ins Gewicht, daß gerade Clint Eastwood als ikonische Figur des weißen, männlichen Amerika es ist, der in diesem Film den Stab weitergibt.

Was das Schicksal der weißen Amerikaner betrifft, so ist der Subtext von „Gran Torino“ keineswegs übertrieben. Der weiße Bevölkerungsanteil in den USA ist seit den frühen Sechzigern um etwa ein Drittel auf 65 Prozent gesunken, bei anhaltender Tendenz. Im Süden sind bereits weite Teile des Landes hispanisiert, während Multikulturalismus, „Diversity“-Propaganda und Rassendebatten rund um die Uhr die Medien beherrschen. Routinemäßig wird den diffusen Protesten der Tea Party-Bewegung, die fast ausschließlich von Weißen getragen werden, impliziter „Rassismus“ vorgeworfen. Tatsächlich mag hier eine dumpfe Ahnung der kommenden Entmachtung der eigenen, bisher dominanten ethnischen Gruppe hineinspielen, während gleichzeitig jeder Ansatz zum Selbsterhalt tabuisiert und diffamiert wird.

Ein Kommentator der generell eher obamafreundlichen, linksliberalen New York Times schrieb in einem Artikel im März 2010 im Grunde nichts anderes:

Die Verbindung eines schwarzen Präsidenten und einer Frau als Sprecherin des Weißen Hauses – noch überboten durch eine „weise Latina“ im Obersten Gerichtshof und einen mächtigen schwulen Vorsitzenden des Kongreßausschusses – mußte die Angst vor der Entmachtung innerhalb einer schwindenden und bedrohten Minderheit (sic) im Lande hervorrufen, egal was für eine Politik betrieben würde. (…) Wenn die Demonstranten den Slogan „Holt unser Land zurück“ skandieren, dann sind das genau die Leute, aus deren Händen sie ihr Land wiederhaben wollen.

Aber das können sie nicht. Demographische Statistiken sind Avatare des Wechsels (change), die bedeutender sind als irgendeine Gesetzesverfügung, die von Obama oder dem Kongreß geplant wird. In der Woche vor der Abstimmung über die Gesundheitsreform berichtete die Times, daß die Geburtenraten von asiatischen, schwarzen und hispanischen Frauen inzwischen 48 Prozent der Gesamtgeburtenrate in Amerika betragen (…). Im Jahr 2012, wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen anstehen, werden nicht-hispanische weiße Geburten in der Minderzahl sein. Die Tea Party-Bewegung ist praktisch ausschließlich weiß. Die Republikaner hatten keinen einzigen Afroamerikaner im Senat oder im Weißen Haus seit 2003 und insgesamt nur drei seit 1935. Ihre Ängste über ein sich rasch wandelndes Amerika sind wohlbegründet.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg