Histoire et pouvoir: quand la fiction de "1984" devient la réalité

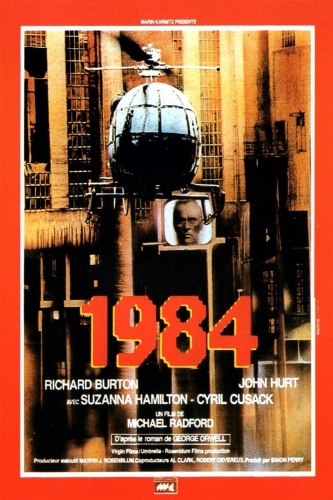

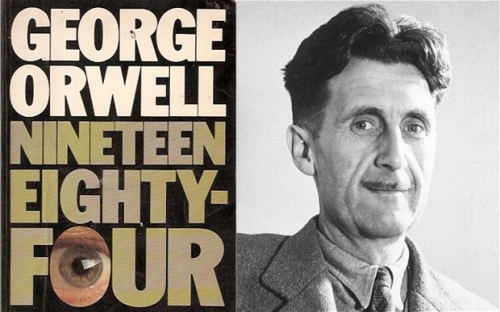

Juin 1949 : 1984, oeuvre d’un visionnaire doublé d’un iconoclaste, est publiée. Roman écrit en 1948 et traduit en français en 1950, il expose le processus par lequel s’est effectuée en un court laps de temps la marche vers la société totalitaire. De 1948 à 1984 — deux dates aux chiffres simplement inversés — une trentaine d’années ont suffi pour que l’humanité en arrive à l’âge de l’aliénation totale de l’individu : l’âge de l’uniformité, l’âge de la solitude, l’âge de Big Brother. Le livre préfigure un avenir terrifiant contre lequel il sonne l’alarme.

Qui contrôle le passé contrôle l’avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Le slogan du parti, répété à satiété dans 1984, est l’expression même du mécanisme totalitaire par lequel le pouvoir détermine l’histoire, le présent modifie le passé et l’Etat domestique le futur. Grâce à une utilisation machiavéliquement habile de la dialectique passé-présent, le mensonge devient vérité et les faits sont « vaporisés » à l’instar des opposants. En un mot, c’est la victoire de Big Brother sur la mémoire.

A cet égard, 1984 traduit la fascination exercée sur Orwell par la question du passé autant que par celle de l’avenir. Lui-même depuis longtemps se sentait interpellé par ce problème angoissant : comment écrire l’histoire, comment établir la vérité. Dès 1939, apparaît sous sa plume, à l’occasion d’un compte rendu du livre de Bertrand Russell sur le pouvoir (Power : a new social analysis), la formule appelée à faire fortune dans 1984 : après tout, écrit-il, puisqu’on n’est nullement assuré que l’objectivité l’emportera, « il est fort possible que nous soyons en train de tomber dans une ère où deux et deux feront cinq quand le chef le dira ».

A plusieurs reprises, il reviendra sur la difficulté de respecter les faits et de donner une image véridique du passé. Ainsi la guerre d’Espagne n’a-t-elle pas donné l’exemple des relations les plus mensongères, « une histoire écrite en fonction, non de ce qui est arrivé, mais de ce qui aurait dû arriver selon les diverses lignes de parti » ? Déjà l’on pouvait éprouver quelque scepticisme à constater les flottements, les variations et les erreurs des historiens, mais au moins jusqu’ici l’on s’accordait sur un postulat de base : la possibilité d’écrire une histoire vraie. Alors que maintenant l’on est saisi d’angoisse à l’idée que la notion de vérité objective est en train de disparaître sous la poussée du totalitarisme.

En effet, un Etat totalitaire constitue une théocratie. Pour conserver le pouvoir, sa caste dirigeante a besoin d’une image d’infaillibilité. Et comme personne n’est infaillible, il faut sans cesse manipuler le passé, réévaluer les principales figures historiques, opérer toutes sortes de suppressions ou de distorsions des faits. Si bien que l’on peut se demander avec inquiétude si « une histoire véridique de notre temps pourra jamais être écrite ». La nouveauté fondamentale, c’est que « le totalitarisme requiert en fait une altération continuelle du passé et à terme le refus de croire à l’existence d’une vérité objective ».

Dans ces conditions, ses propagandistes peuvent bien soutenir, sous prétexte qu’il est impossible d’atteindre la vérité absolue, qu’un gros mensonge n’est point pire qu’un petit mensonge. En fin de compte, pour se perpétuer, une société totalitaire est appelée à instaurer « un système de pensée schizophrénique où les lois du sens commun sont tenues pour valables dans la vie quotidienne et dans certaines sciences exactes, mais peuvent être ignorées par l’homme politique, par l’historien et le sociologue. Il existe déjà un bon nombre incalculable de gens qui trouveraient scandaleux de falsifier un manuel scientifique, mais qui ne verraient aucun inconvénient à falsifier un fait historique ».

Au stade de 1984, l’Etat a acquis le contrôle total de la mémoire collective, qu’il manie à sa guise. D’ailleurs, le métier de Winston Smith — exerçant au sein du Ministère de la Vérité et dont la tâche consiste à supprimer toute trace historique ne correspondant pas à l’Histoire Officielle — ne consiste-t-il pas précisément à réécrire l’histoire ? On peut même dire que la déstructuration de cette mémoire collective constitue l’activité numéro un d’Oceania — l’un des territoires faisant partie des trois régimes totalitaires se partageant le monde. Car le passé est par nature subversif. Le passé, voilà l’ennemi — l’ennemi du parti, de l’Etat, du pouvoir.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

Apathie et soumission garantissent du même coup une société statique et immobile dans laquelle il n’y a plus aucune possibilité de changement. En un sens, c’est la fin de l’histoire, ou du moins de l’histoire conçue comme mouvement et comme devenir. D’où le titre primitivement choisi par Orwell pour son livre : The last man in Europe. Stabilité et solitude se conjuguent pour assurer la pérennité du pouvoir, puisque le but du pouvoir, ce n’est ni le bien-être des citoyens ni même le maintien des privilèges des dirigeants, mais simplement le pouvoir.

(...)

On trouverait, du reste, à propos de la fonction sociale de l’histoire, bien des points communs chez les modèles et les émules d’Orwell. Ainsi, dans le roman de H. G. Wells, When the sleeper wakes (1899), qui a directement inspiré 1984, apparaît l’idée que la classe dirigeante, pour assurer son emprise sur l’avenir, doit à tout prix contrôler le passé à coup de « reconstruction mentale » et de « chirurgie psychique ». Et c’est justement l’incapacité des aristocrates à maîtriser ce passé en la personne du « dormeur » qui cause la révolution décrite par Wells. De même, chez Huxley, dans Le meilleur des mondes, l’histoire se trouve balayée et évacuée, non point parce qu’elle serait dangereuse comme dans 1984, mais parce qu’elle est sans objet : « L’histoire, c’est de la foutaise », tel est l’un des préceptes de Our Ford.

La stabilité sociale acquise grâce au parfait conditionnement par la science enlève, en effet, au passé toute signification, ce qui permet de multiplier manipulations et occultations. Quant à Koestler, qui dans Le zéro et l’infini assimile l’histoire à un oracle moqueur, il lui attribue une place essentielle parmi les instruments de domination du pouvoir, qui se sert d’elle avec cynisme et sans scrupules : « L’histoire nous a appris, écrit Roubachof dans son journal, que souvent les mensonges la servent mieux que la vérité ».

Cependant, dans l’esprit d’Orwell, la déstructuration de l’histoire ne détruit pas seulement la personnalité collective, elle détruit aussi l’individualité personnelle. Car l’être dépourvu de passé se trouve privé de tradition, d’environnement et même du souvenir de l’enfance. Rien n’est plus pathétique chez Winston Smith que sa nostalgie de la nature, des champs et des bois, et plus encore son émotion à se remémorer des comptines à demi-oubliées ou à contempler la beauté d’un presse-papier victorien.

C’est pourquoi Orwell déploie tant d’efforts à restaurer et à légitimer à la fois les valeurs et la valeur du passé. Ce n’est donc pas simplement pour lutter contre l’oubli que se manifeste le besoin d’histoire, c’est également parce que l’avenir a besoin du passé. A cet égard, 1984 constitue une parfaite défense et illustration de la fonction pédagogique et civique de l’histoire. Aujourd’hui comme hier, le livre nous rappelle que la mémoire et l’histoire sont des enjeux essentiels de la liberté de l’esprit, puisque les pouvoirs totalitaires mettent tout en œuvre pour faire oublier le passé et le remodeler à leur guise.

Juin 1949 : 1984, oeuvre d’un visionnaire doublé d’un iconoclaste, est publiée. Roman écrit en 1948 et traduit en français en 1950, il expose le processus par lequel s’est effectuée en un court laps de temps la marche vers la société totalitaire. De 1948 à 1984 — deux dates aux chiffres simplement inversés — une trentaine d’années ont suffi pour que l’humanité en arrive à l’âge de l’aliénation totale de l’individu : l’âge de l’uniformité, l’âge de la solitude, l’âge de Big Brother. Le livre préfigure un avenir terrifiant contre lequel il sonne l’alarme.

Qui contrôle le passé contrôle l’avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Le slogan du parti, répété à satiété dans 1984, est l’expression même du mécanisme totalitaire par lequel le pouvoir détermine l’histoire, le présent modifie le passé et l’Etat domestique le futur. Grâce à une utilisation machiavéliquement habile de la dialectique passé-présent, le mensonge devient vérité et les faits sont « vaporisés » à l’instar des opposants. En un mot, c’est la victoire de Big Brother sur la mémoire.

A cet égard, 1984 traduit la fascination exercée sur Orwell par la question du passé autant que par celle de l’avenir. Lui-même depuis longtemps se sentait interpellé par ce problème angoissant : comment écrire l’histoire, comment établir la vérité. Dès 1939, apparaît sous sa plume, à l’occasion d’un compte rendu du livre de Bertrand Russell sur le pouvoir (Power : a new social analysis), la formule appelée à faire fortune dans 1984 : après tout, écrit-il, puisqu’on n’est nullement assuré que l’objectivité l’emportera, « il est fort possible que nous soyons en train de tomber dans une ère où deux et deux feront cinq quand le chef le dira ».

A plusieurs reprises, il reviendra sur la difficulté de respecter les faits et de donner une image véridique du passé. Ainsi la guerre d’Espagne n’a-t-elle pas donné l’exemple des relations les plus mensongères, « une histoire écrite en fonction, non de ce qui est arrivé, mais de ce qui aurait dû arriver selon les diverses lignes de parti » ? Déjà l’on pouvait éprouver quelque scepticisme à constater les flottements, les variations et les erreurs des historiens, mais au moins jusqu’ici l’on s’accordait sur un postulat de base : la possibilité d’écrire une histoire vraie. Alors que maintenant l’on est saisi d’angoisse à l’idée que la notion de vérité objective est en train de disparaître sous la poussée du totalitarisme.

En effet, un Etat totalitaire constitue une théocratie. Pour conserver le pouvoir, sa caste dirigeante a besoin d’une image d’infaillibilité. Et comme personne n’est infaillible, il faut sans cesse manipuler le passé, réévaluer les principales figures historiques, opérer toutes sortes de suppressions ou de distorsions des faits. Si bien que l’on peut se demander avec inquiétude si « une histoire véridique de notre temps pourra jamais être écrite ». La nouveauté fondamentale, c’est que « le totalitarisme requiert en fait une altération continuelle du passé et à terme le refus de croire à l’existence d’une vérité objective ».

Dans ces conditions, ses propagandistes peuvent bien soutenir, sous prétexte qu’il est impossible d’atteindre la vérité absolue, qu’un gros mensonge n’est point pire qu’un petit mensonge. En fin de compte, pour se perpétuer, une société totalitaire est appelée à instaurer « un système de pensée schizophrénique où les lois du sens commun sont tenues pour valables dans la vie quotidienne et dans certaines sciences exactes, mais peuvent être ignorées par l’homme politique, par l’historien et le sociologue. Il existe déjà un bon nombre incalculable de gens qui trouveraient scandaleux de falsifier un manuel scientifique, mais qui ne verraient aucun inconvénient à falsifier un fait historique ».

Au stade de 1984, l’Etat a acquis le contrôle total de la mémoire collective, qu’il manie à sa guise. D’ailleurs, le métier de Winston Smith — exerçant au sein du Ministère de la Vérité et dont la tâche consiste à supprimer toute trace historique ne correspondant pas à l’Histoire Officielle — ne consiste-t-il pas précisément à réécrire l’histoire ? On peut même dire que la déstructuration de cette mémoire collective constitue l’activité numéro un d’Oceania — l’un des territoires faisant partie des trois régimes totalitaires se partageant le monde. Car le passé est par nature subversif. Le passé, voilà l’ennemi — l’ennemi du parti, de l’Etat, du pouvoir.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire. Apathie et soumission garantissent du même coup une société statique et immobile dans laquelle il n’y a plus aucune possibilité de changement. En un sens, c’est la fin de l’histoire, ou du moins de l’histoire conçue comme mouvement et comme devenir. D’où le titre primitivement choisi par Orwell pour son livre : The last man in Europe. Stabilité et solitude se conjuguent pour assurer la pérennité du pouvoir, puisque le but du pouvoir, ce n’est ni le bien-être des citoyens ni même le maintien des privilèges des dirigeants, mais simplement le pouvoir.

(...)

On trouverait, du reste, à propos de la fonction sociale de l’histoire, bien des points communs chez les modèles et les émules d’Orwell. Ainsi, dans le roman de H. G. Wells, When the sleeper wakes (1899), qui a directement inspiré 1984, apparaît l’idée que la classe dirigeante, pour assurer son emprise sur l’avenir, doit à tout prix contrôler le passé à coup de « reconstruction mentale » et de « chirurgie psychique ». Et c’est justement l’incapacité des aristocrates à maîtriser ce passé en la personne du « dormeur » qui cause la révolution décrite par Wells. De même, chez Huxley, dans Le meilleur des mondes, l’histoire se trouve balayée et évacuée, non point parce qu’elle serait dangereuse comme dans 1984, mais parce qu’elle est sans objet : « L’histoire, c’est de la foutaise », tel est l’un des préceptes de Our Ford.

La stabilité sociale acquise grâce au parfait conditionnement par la science enlève, en effet, au passé toute signification, ce qui permet de multiplier manipulations et occultations. Quant à Koestler, qui dans Le zéro et l’infini assimile l’histoire à un oracle moqueur, il lui attribue une place essentielle parmi les instruments de domination du pouvoir, qui se sert d’elle avec cynisme et sans scrupules : « L’histoire nous a appris, écrit Roubachof dans son journal, que souvent les mensonges la servent mieux que la vérité ».

Cependant, dans l’esprit d’Orwell, la déstructuration de l’histoire ne détruit pas seulement la personnalité collective, elle détruit aussi l’individualité personnelle. Car l’être dépourvu de passé se trouve privé de tradition, d’environnement et même du souvenir de l’enfance. Rien n’est plus pathétique chez Winston Smith que sa nostalgie de la nature, des champs et des bois, et plus encore son émotion à se remémorer des comptines à demi-oubliées ou à contempler la beauté d’un presse-papier victorien.

C’est pourquoi Orwell déploie tant d’efforts à restaurer et à légitimer à la fois les valeurs et la valeur du passé. Ce n’est donc pas simplement pour lutter contre l’oubli que se manifeste le besoin d’histoire, c’est également parce que l’avenir a besoin du passé. A cet égard, 1984 constitue une parfaite défense et illustration de la fonction pédagogique et civique de l’histoire. Aujourd’hui comme hier, le livre nous rappelle que la mémoire et l’histoire sont des enjeux essentiels de la liberté de l’esprit, puisque les pouvoirs totalitaires mettent tout en œuvre pour faire oublier le passé et le remodeler à leur guise.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg