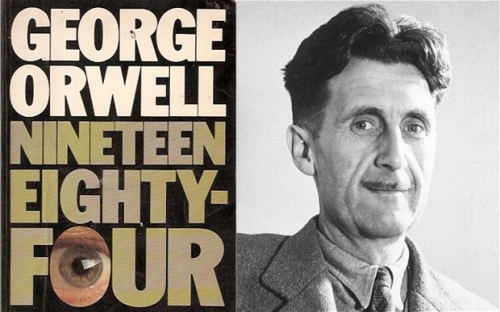

Pseudonyme littéraire d’Eric Arthur Blair (1903 – 1950), George Orwell intéresse un public quelque peu cultivé. Thomas Renaud vient par exemple d’en signer une biographie synthétique (1). Une part non négligeable de la droite radicale française cherche sans cesse à s’approprier ses idées, sans équivoque d’ailleurs. Militant et théoricien européen d’expression italienne, Gabriele Adinolfi entend revenir sur cette ambiguïté et la transcender dans un essai exigeant et essentiel invitant à « une relecture verticale d’Orwell ». Il appuie sa démonstration sur trois livres majeurs, à savoir Hommage à la Catalogne (1938), La Ferme des animaux (1945) et Mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1948). Il écarte en revanche d’autres écrits tels que Le Quai de Wigan (1937) ou Une histoire birmane (1934).

La (re)découverte de son œuvre dans le monde francophone revient au professeur de philosophie de sensibilité socialiste libertaire Jean-Claude Michéa. Son premier essai s’intitule fort significativement Orwell, anarchiste tory, qui l’étudie en libertaire conservateur (2). Michéa observe que le libéralisme économique et le libéralisme politico-culturel proviennent d’une matrice commune. Il semble ignorer que de nombreux penseurs de la Contre-Révolution (Louis de Bonald, Charles Maurras), de la Tradition primordiale (Julius Evola) et des « non-conformistes des années 1930 » (les revues Plan, L’Ordre Nouveau, Combat ou L’Insurgé) avaient déjà soulevé cette proximité.

Complot contre soi-même

Mythe ou Utopie ? risque de heurter tant les lecteurs de gauche du Britannique né en Birmanie que les « orwellolâtres » de droite parce qu’il ne cache pas ses désaccords avec Orwell. Gabriele Adinolfi critique la paresse intellectuelle des droites radicales, ces mêmes droites radicales qui avancent une analyse marxisante de l’actualité et adoptent sans réflexions préalables le vocabulaire et les schémas du camp adverse. « Elles restent en berne, car elles obéissent aux mêmes logiques de misérabilisme existentiel et de surenchère salariale. » À rebours de cette tendance, il interprète l’œuvre de George Orwell d’une manière hiérarchique. Par hiérarchie, il faut entendre « autorité et ordonnancement sacrés, et non pas comme lien de subordination clanique ou tribale ».

À l’heure du « passeport vaccinal », de la surveillance numérique de la vie privée et de la « reconnaissance faciale » avant de prendre les transports en commun ou d’entrer chez soi (cas chinois), « à quel point la prévision catastrophique d’Orwell s’est-elle réalisée de façon substantielle ? » Les déclarations gouvernementales et médiatiques sur les crises pandémiques (grippes aviaires, covid, variole du singe), les désastres climatiques et les attentats engendrent une lourde ambiance anxiogène qui « ne nous empêche pas de vivre, partagés entre angoisse et inconscience, entre oukases bureaucratiques et privations de liberté, dans des conditions tout sauf optimales, mais nous n’en éprouvons pas moins du soulagement en nous comparant à un passé qu’on nous dépeint comme effroyable ». Serait-ce voulu ? S’agirait-il d’un ensemble d’actions psychologiques de masse ? Gabriele Adinolfi observe qu’un « mélange de terreur et d’adhésion à l’âme collective produit aussi la soumission volontaire et même le sentiment de culpabilité et le désir d’expiation, lesquels deviendront les caractéristiques des systèmes communistes mais sont tout autant celles des systèmes occidentaux contemporains ». Il estime plus loin que « la peur, en somme, est en nous : c’est notre propre terreur qui nous terrorise ». Faut-il pour autant verser dans le « complotisme » ?

L’auteur s’en prend nettement aux tendances complotistes du moment. Ce mode de pensée « s’est substitué au décryptage, c’est-à-dire à la capacité de plonger le regard au-delà de la surface, selon des dimensions qui peuvent – et devraient – être en même temps d’ordre physique et métaphysique. Mais, croyant pouvoir “dévoiler “ tel ou tel mystère, ce complotisme l’a au contraire souvent reproduit sous la forme d’une caricature grotesque de ce qu’il aurait fallu comprendre ». Il ajoute que « celui qui réduit tout à un complot, et le complot lui-même à l’action d’une unique “ centrale “, non seulement manque de sagacité et de vision stratégique, mais finit par se trouver contraint de travestir la réalité afin de pouvoir maintenir sa thèse ». Cela ne signifie pas que les complots n’existent pas. Se référant à Yann Moncomble, précurseur d’Emmanuel Ratier, deux éminents spécialistes d’une « branche de la recherche française qui s’occupait d’analyser le pouvoir agissant depuis les coulisses, il connaît les coulisses de l’histoire politique récente. Il insiste sur les deepfakes. Circulent « sur les réseaux des vidéos totalement fausses de personnages politiques dans lesquelles ceux-ci tenaient des propos qu’ils n’ont jamais exprimés ». Mieux, « le premier exemple tangible, on le trouve dans les vidéos de la CIA avec, dans le rôle principal, le fantasmatique Ben Laden, ex-agent américain et relation d’affaires de la famille Bush, probablement mort aux alentours de 1997 mais laissé “ vivant “ jusqu’en 2011 comme hologramme de la Terreur (un peu comme le Goldstein du roman d’Orwell) ».

Des collusions occultes anciennes et profondes

En grand connaisseur des arcanes des guerres occultes menées en Europe, Gabriele Adinolfi mentionne les inévitables rivalités internes au sein du bloc occidental atlantiste entre les services britanniques, étatsuniens, israéliens, voire français et allemands. Il signale « l’émergence d’un conflit au sein des services secrets américains que l’on peut schématiser en un duel CIA – FBI, à l’issue duquel la CIA se gauchisa » dans les années 1950. Cette conflictualité interne s’amorce dès la décennie précédente. « Dans les services anglais et américains, à l’époque on recrutait préférentiellement des gens venus de la gauche radicale, qui avaient ainsi l’opportunité de servir en même temps la Révolution progressiste, leur propre pays et l’antifascisme. On doit à la vulgate qui s’est imposée ensuite d’avoir travesti cette réalité, pourtant avérée par tant de coopérations organiques entre les franges de l’ultra-gauche et les élites WASP. » Il aurait pu rappeler que l’OSS, l’ancêtre direct de la CIA, recruta ses premiers agents d’action parmi les militants du Parti communiste des États-Unis… Récusant en partie la thèse de François Duprat exposé dans L'Internationale étudiante révolutionnaire (3) qui voyait dans l’agitation de Mai 68 la seule main de la Stasi, il considère plutôt que « la contestation juvénile de la fin des années 60 […] fut pilotée par la CIA avec une forte implication du Mossad, fut de la même farine communiste » quand bien même la Stasi eût pu collaborer ponctuellement avec les agences occidentales. Ils avaient pour la circonstance le même intérêt : renverser le général De Gaulle, grand contempteur du condominium planétaire USA – URSS.

Un journaliste de L’Équipe, Jean-Philippe Leclaire, qui vient de faire paraître un polar original, Mai 69, déclare que « les Soviétiques étaient anti-Mai 68. Pour eux, c’était une révolution qui venait plutôt de la jeunesse bourgeoise que prolétarienne. Alors que les Américains étaient pro-Mai 68 parce qu’ils n’avaient pas pardonné à de Gaulle d’avoir quitté l’OTAN (4) ». Le soviétisme et l’américanisme partagent le même cosmopolitisme. Pour preuve, l’ONU dont « son idéologie, ouvertement mondialiste, était supranationale et accompagnait l’expansion programmée de la haute finance et des multinationales. Son inspiration, à partir de laquelle furent installées toutes les succursales de l’ONU, depuis le champ culturel jusqu’au domaine scientifique, était et reste d’essence communiste ». Gabriele Adinolfi invite par conséquent à regarder au-delà des seules apparences. Se développant au cours de la décennie 1960, le trafic de drogue est « à l’origine d’un nouveau secteur essentiel de l’économie capitaliste dont la haute finance sera le principal bénéficiaire et la DEA, Drugs Enforcement Administration, l’inévitable carrefour ». Quant à la « grande réinitialisation » (ou Great Reset), « il s’agit de mutations qui ont toutes commencé il y a vingt ans déjà et que [les complotistes] prennent pour des complots actuels à dénoncer ».

Son point de vue peut dérouter le lecteur guère habitué à l’art du contre-pied. Par exemple, « laissons de côté la grotesque conviction, fruit d’une propagande venimeuse, de la “ cruauté “ du fascisme italien, alors qu’il a probablement été l’un des régimes les plus indulgents et magnanimes au monde, toutes idéologies et confessions confondues ». Pas certain que certains « précieux ridicules » apprécient ce commentaire historique pertinent…

Les collusions entre services spéciaux de l’Ouest et de l’Est pendant la Guerre froide confirment la réalité d’« un système à la fois divisé et uni, basé sur le chaos organisé (étant rappelé qu’il est erroné de croire que l’organisation n’est pas compatible avec le chaos : c’est l’Ordre qui ne l’est pas ». « S’il y a une correspondance entre certaines prévisions orwelliennes et la réalité d’aujourd’hui, elle s’explique par la nature profondément communiste du système global, mais aussi de la culture telle qu’elle est diffusée à toutes les sauces, réactionnaire comprise. » Son constat clinique sur l’influence considérable de l’« École de Francfort » outre-Atlantique correspond aux commentaires de Paul Gottfried : « L’expérience de l’exil donna un poids particulier à l’école de Francfort. Elle explique son intérêt pour la notion de “ personnalité autoritaire “ et sa vision du fascisme comme un danger omniprésent. […] Plusieurs de ses membres travaillèrent de manière intermittente pendant la guerre pour le prédécesseur de la CIA, l’OSS (Office of Strategic Services). À des postes de conseillers, ils étudièrent les origines psychiques du fascisme et finirent par proposer des plans très ambitieux pour guérir les Allemands de leur culture politique agressive (5). » D’où le fichage de toute la population allemande à partir de 1945 par l’intermédiaire du questionnaire obligatoire dont Ernst von Salomon en tira un ouvrage brillant (6).

Pour Gabriele Adinolfi, « capitalisme et communisme sont deux formes différentes d’une même façon de sentir et d’agir : le capitalisme est un communisme de riches et le communisme, un capitalisme de pauvres. Leur corps diffère (et, à ce niveau, les différences sont de taille) mais leur âme et leur esprit coïncident ». Ernst Jünger envisageait déjà et pendant la Guerre froide, dans le prolongement de La Paix (1946), une telle convergence. Il écrivait qu’entre l’Est et l’Ouest, « les idées-force […] sont communes. […] La ressemblance porte encore sur les symboles, parmi lesquels l’étoile tient une place toute particulière. Elle donne à penser que le différence de l’étoile rouge et de l’étoile blanche n’est que le papillotement dont s’accompagne le lever d’un astre à l’horizon. […] Cette ressemblance donne à penser qu’il s’agit là de modèle ou, pour mieux dire, de moules : les deux moitiés du moule dans lequel sera coulé l’État universel (7) ».

À l’instar du grand écrivain allemand, Gabriele Adinolfi remarque que le capitalisme et le communisme « ont convergé, finissant par se confondre en un syncrétisme au terme duquel le libéralisme d’aujourd’hui – qu’il soit réglementé ou sauvage – a produit une société culturellement et sociologiquement d’essence communiste. Y compris chez ceux qui se définissent comme anticommunistes, alors qu’ils se bornent à combattre les travers les plus superficiels de leurs adversaires ». Ne croyant pas au national-communisme, Gabriele Adinolfi réfute que l’affrontement entre Joseph Staline et Léon Trotsky exprimerait une lutte impitoyable entre deux visions contraires du monde. Il faut en outre bien distinguer le capitalisme du libéralisme. C’est ce que fait Hervé Juvin avec une approche plus économique et sociologique pour qui « le marché est la forme temporaire que le capitalisme totalitaire a empruntée pour assurer son règne sans partage (8) ». L’essayiste et député français au Parlement européen RN – Les localistes affirme même que « le capitalisme totalitaire en finit avec les libertés économiques, la concurrence et le marché (9) ». La fonction du libéralisme serait de « mettre un frein aux délires démocratiques ». Toutefois, « la conception libérale excluant toute notion de pôle et d’axe, l’irruption désordonnée du subconscient – au reste favorisée sur le plan technologique par l’ère du digital – a fait se diffuser la démocratie dans tout l’Occident ». Il s’agit d’un paradoxe parce que « diviseur du peuple, éteignoir des passions, défenseur des intérêts de classe et substantiellement égoïste, [le libéralisme] exalte inlassablement le bon sens et la vie placide du bourgeois ». Or, George Orwell s’inscrit complètement dans le sillage démocratique occidental moderne.

Contre les masses telluriques ?

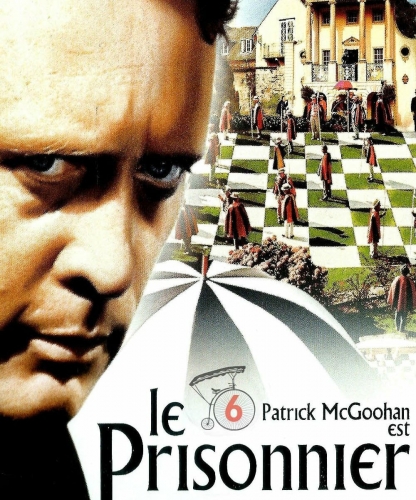

Gabriele Adinolfi ne pense pas qu’Orwell proclame la venue de Big Brother. George Orwell examine plutôt une réalité qu’il rend fictive et romancée afin d’atténuer son diagnostic effarant. Il note que le systèmes démocratique « s’est arrangé pour que tous les partis en lice soient alignés sur les mêmes principes et les mêmes orientations fondamentales ». L’œuvre de George Orwell influence la série télévisée – culte britannique, Le Prisonnier (1967 – 1968) avec, dans le rôle principal, Patrick McGoohan offre aux téléspectateurs un résumé d’une société orwellienne ramassée aux dimensions du Village.

« Le Grand Frère n’est pas fils unique. » Certes, « il n’y a pas de Parti unique, mais l’Occident est devenu un vaste Socang, un Être collectif oppresseur aux valeurs rigoureusement inversées et sur lequel règne un impalpable Grand Frère, composé des larves psychiques de tous. Mais peut-être après tout est-ce une Grande Sœur ? ». L’auteur martèle que « philosophiquement, étymologiquement et historiquement, la démocratie est tout sauf liberté, pluralité et solidarités véritables. Sous divers écrans de fumée, les systèmes démocratiques tendent à niveler spirituellement, niant la dimension métaphysique de la réalité sur laquelle ils prétendent plaquer une soi-disant “ souveraineté “ du nombre ». Selon l’auteur, « plus que dans les dictatures, c’est dans les démocraties qu’on souvent pris leur source l’oppression et, historiquement, la tyrannie elle-même ».

Dans un livre méconnu et à partir de la Révolution française de 1789 - 1793, Jacob Leib Talmon se penchait dès 1952 sur la genèse de la démocratie totalitaire (10). Dans les faits, la démocratie se dilue vite en ochlocratie. « C’est le propre du Collectif, où les médiocres éprouvent toujours ce mélange de crainte, de jalousie et de rancœur vis-à-vis des meilleurs, qui constitue le ciment des démocraties. » Dans ces conditions biaisées, « il n’y a donc aucune marge de manœuvre pour des interventions radicales de la part des factions populistes “ moins égales que les autres “ ». Loin des stéréotypes universitaires répétées tous les jours, la démocratie ne favorise pas le « populisme ». Elle l’éteint, le détourne ou le soudoie.

Gabriele Adinolfi remet en question la notion même de démocratie. « L’Occident vit aujourd’hui une crise idéologique et politique car la démocratie libérale craque de partout et pourtant, par dogmatisme, on continue de soutenir qu’elle est le garant de la liberté contre les tentations totalitaires, alors que celles-ci sont encore plus démocratiques qu’elle, ce qu’elle ne peut admettre sans se nier elle-même et accepter la nécessité de son propre dépassement. D’où le court-circuit ! » Nos sociétés se contaminent de leurs propres toxines, tombent en décadence et deviennent des monstruosités socio-politiques.

L’auteur va ainsi à l’encontre d’une démophilie bien en cours dans la « mouvance » qui vante la « démocratie directe », le mandat impératif et le référendum d’initiative populaire. Toutes les pratiques démocratiques favorisent et amplifient le déclin civilisationnel. « Nous avons l’habitude de l’entendre comme le gouvernement du peuple mais, en grec, le peuple se dit laos, alors que le demos était en fait le district géographique où avait lieu la consultation électorale. Ainsi, dès l’origine, apparaissait une opposition à l’esprit olympien, avec cette mise en valeur de la masse informe liée à la Terre – c’est-à-dire de l’esprit chtonien, du Chaos dont le cycle héroïque avait extrait la forme, d’essence olympienne, verticale et lumineuse. Ce n’est pas pour rien que le mot se rattache à Déméter, donc à la Terre et à la matière. » Il oublie que le grec compte aussi l’ethnos pour signifier le peuple dans son acception bio-culturelle. Serait-ce une coïncidence sémantique qu’en français, ethnos et éthique commencent par les trois mêmes lettres ? D’éventuels détracteurs pourraient en tout cas l’accuser de jouer en faveur du camp de la Mer et d’être un agent d’une quelconque thalassocratie. Cela démontrerait surtout leur incapacité à comprendre le choix de l’auteur pour l’arkhè et la virtus. En effet, « la seule possibilité de garantir justice et liberté dans un système politique moderne, et de tenir en respect l’excessif pouvoir de l’oligarchie, réside dans le césarisme sous toutes ses formes (monarchie populaire, bonapartisme, gaullisme, fascisme, péronisme) car il repose sur une mobilisation populaire dont la représentation et surtout la conduite, viennent d’en-haut, et il maintient ainsi l’équilibre entre “ participationisme “ et « éthique hiérarchique ». Ce n’est pas une nouveauté chez lui. Il reste fidèle à ce qu’il écrivait dans Pensées corsaires. « La démocratie est […] à l’origine une expression numérique du tellus. […] La démocratie [est…] plutôt de la masse matérielle et de la richesse et, par conséquent, est contraire à toute idée de forme (11). » Sa conception ordonnée du monde s’oppose évidemment au grégarisme des masses. Dans La Ferme des animaux, il rappelle que « lors de leur révolution, la terreur de tous les animaux, c’était de retourner à l’obscurantisme du temps de l’ancien propriétaire, Mr. Jones. La menace est tellement enracinée chez eux qu’ils ont fini par se convaincre absolument que n’importe quoi était préférable à l’époque précédente, et comme la mémoire est courte, cette conviction est devenue la réalité ».

Le recours à l’Anarque

L’intention de Gabriele Adinolfi ne vise ni à susciter une tyrannie, ni à promouvoir le désordre permanent. « Le tyran et l’anarchiste sont ici les deux pôles extrêmes qui se distinguent de la grisaille ambiante, mais l’un et l’autre n’en restent pas moins prisonniers du conditionnement. » Proches sur le fond, ces deux caractères se distinguent de l’Anarque et du Rebelle, deux figures magistrales avec le Soldat et le Travailleur dans les essais d’Ernst Jünger. Si George Orwell représente « le naufrage dans l’Utopie », le rédacteur d’Orages d’acier incarne « la fidélité au Mythe ». Les fictions de George Orwell et d’Aldous Huxley ont une portée dystopique tandis que « Chevaucher le tigre » de Julius Evola et le Traité du Rebelle ou Le recours aux forêts sans oublier le roman Eumeswil de Jünger qualifié d’« homme différencié », relèvent du Logos que l’auteur rattache au Mythe. Mieux, avec Traité du Rebelle, « l’Allemand avait compris dès le départ la formidable capacité de tyrannie totalitaire dont dispose la démocratie électorale ».

« La question du grand écart entre Mythe et Utopie est bien plus vaste, car elle a des répercussions sur la conception du monde qu’adoptent les hommes, jusqu’à déterminer leur existence, et, par conséquent, leur conception de la liberté elle-même. » Par ailleurs, le mythe induit « un temps a-historique, que l’on pourrait traduire comme un parfait (ou un passé simple) mais qui, tout en ayant été, est. Ce temps-là est l’aoristo, qui désigne l’action pure et nue, valide à la fois dans le passé, le futur et le présent ». La réalisation de ce « parfait » passe par l’emploi de légendes aptes à mobiliser les imaginaires où résident endormis les mythes. « La légende est un moyen de transmettre l’histoire en la reliant au mythe, perpétuant ainsi de génération en génération un état d’esprit et une éthique : ce sont les légendes qui ont fondé les civilisations antiques, pas les taux d’intérêt !» Gabriele Adinolfi dénonce enfin les erreurs intellectuelles « quand on s’approprie un concept sans en avoir saisi la signification spirituelle ni les racines philosophico-sacrales (telles que la vision non-circulaire du temps, l’identification ethnique avec le divin mise au service des appétits terrestres, le concept de Terre promise ou le dévoiement d’une certaine symbolique) ».

En lecteur attentif de René Guénon dont il cite Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps (1945), d’Ernst Jünger et de Raymond Abellio – dont il ne cite que la trilogie romanesque, à savoir Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts (1948), La Fosse de Babel (1962) et Visages immobiles (1983), - ignorait-il La structure absolue. Essai de phénoménologie génétique (1965) ? -, Gabriele Adinolfi use de métaphores alchimiques pour imaginer les « trois livres d’Orwell comme une forme de trilogie sur l’idéal révolutionnaire et son destin, nous pourrions avancer que nous sommes confrontés à une opération alchimique à rebours. D’une vague atmosphère de Rubedo (la réalisation guerrière approchée en Espagne), on passe à un Albedo rationaliste (la compréhension des dynamiques de la Ferme) pour terminer avec un Nigredo, c’est-à-dire une mort initiatique, telle qu’elle s’exprime dans le caractère inéluctable du désastre dystopique de Mil neuf cent quatre-vingt-quatre ». Dans une veine semblable, il explique plus loin que « Guénon a une prédilection pour la fonction sacerdotale, tandis que Jünger scrute le monde avec l’œil du guerrier ». Quant à Orwell, il « a choisi dans sa jeunesse de s’identifier aux déshérités, aux producteurs de biens et aux esclaves : aussi sublimé soit-il, son regard est celui de la dernière des trois fonctions originelles indo-européennes, et sa sensibilité l’est aussi ». Il va de soi que par tempérament personnel, Gabriele Adinolfi préfère un type d’être humain dont l’existence se joue du danger, se moque de la guerre et se gausse des convenances de la société occidentale postmoderniste. L’Anarque « ne se voue pas à la défense du statu quo : c’est au nom d’une conception supérieure qu’il entend intervenir sur la réalité – une intervention “ logique “ et “ mythique “ en son héroïsme, et non pas titanique et soumise à l’hybris ». Le cadre d’Eumeswil se déroule après l’effondrement de l’État universel. S’épanouissent alors sur les ruines de l’ancien monde « post-moderniste (?) » des souverainetés citadines exclusives.

Par-delà le temps des titans

L’auteur intègre dans sa réflexion l’opposition métaphysique (ou « noomachique ») entre le Mythe et l’Utopie présente dans certains films : Zardoz (1974) de John Boorman, Cube (1997) de Vicenzo Natali ou Le Dernier Samouraï (2003) d’Edward Zwick. Dans ce film, le capitaine nordiste Nathan Algren, joué par Tom Cruise, s’inspire de l’histoire du Français Jules Brunet (1838 – 1911). Appelé à la fin de l’année 1866 au Japon afin d’instruire l’armée shogunale de Yoshinobu Tokugawa, Jules Brunet assiste à la défaite du dernier shogun. Au nom des valeurs martiales françaises, Brunet décide de rester au Japon et de conseiller les rebelles qui proclament une bien éphémère république d’Ezo sur l’île septentrionale de Hokkaïdo. Brunet n’est pas tout seul. Quatre autres officiers français encadrent et commandent les unités militaires indépendantistes. Belle preuve d’un idéalisme bien français!

En reconsidérant positivement le principe du Mythe, l’auteur se dresse contre « le titan utopiste [… qui] rejette les modèles, il les méprise et les piétine, il voudrait les “ vaporiser “, parce que telle est l’essence de l’horizontalité absolue ». Il reconnaît néanmoins de bonne grâce que « les titans sont victimes de l’hybris, c’est-à-dire de l’arrogance qui s’empare de l’ego et lui laisse croire qu’il peut se substituer à l’ordre des choses, y compris au destin. C’est ainsi que les titans provoquent des désastres dans lesquels ils s’engloutissent, entraînant les autres avec eux ». Le mythe de l’Atlantide ne serait-il pas finalement un avertissement à la palingénésie titanesque propre aux hommes, surtout quand leurs intentions sont prométhéennes (et non faustiennes) ?

Gabriele Adinolfi ne cache pas agir pour « la restauration de l’Imperium, intérieur et par conséquent extérieur, et une action d’ordre sélectif afin de procéder à la qualification de nouvelles élites – destinées à se substituer à l’État dans des domaines auxquels celui-ci a renoncé en vue de la constitution et de l’organisation des autonomies et des coopérations sociales ». Probable lecteur attentif des Principi di scienza nuova du Napolitain Giambattista Vico (1668 – 1744) dont la clé de voûte sont les ricorsi, l’auteur, dans un formidable reconciliatio contrariorum pense que « les cycles héroïques, qu’ils soient historiques ou simplement d’ordre intérieur, ont quelque chose de commun avec le titanisme, notamment le vitalisme et le rejet de tout lien, mais ils l’emportent parce que celui qui les incarne possède une lumière intérieure qui en atteste l’origine divine, sacrée, et qui oriente nécessairement cette rébellion vers un re-volvere, vers une restauration ». Bien malgré lui, George Orwell a-t-il contribué au retour des Dieux ? Il serait alors souhaitable que le Mythe bâtisse sur les vestiges des utopies intemporelles délétères une eutopie enracinée de communautés humaines disciplinées et néo-archaïques.

GF-T

Notes

1 : Thomas Renaud, George Orwell, Pardès, coll. « Que sais-je ? », 2022.

2 : Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Climats, 1995.

3 : François Duprat, L'Internationale étudiante révolutionnaire, Nouvelles Éditions latines, 1969.

4 : dans La Tribune – Le Progrès du 29 août 2022.

5 : Paul Gottfried, Fascisme. Histoire d’un concept, L’Artilleur, 2022, pp. 177 – 178

6 : Ernst von Salomon, Le Questionnaire, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1953.

7 : Ernst Jünger, L’État universel suivi de La mobilisation totale, Gallimard, coll. « Tel », 1990, pp. 27 – 28.

8 : Hervé Juvin, Chez nous ! Pour en finir avec une économie totalitaire, Nouvelle Librairie Éditions, coll. « Dans l’arène », 2022, p. 47.

9 : Idem, p. 16.

10 : Jacob Leib Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1966.

11 : Gabriele Adinolfi, Pensées corsaires. Abécédaire de lutte et de victoire, Éditions du Lore, 2008, p. 94.

- Gabriele Adinolfi, Mythe ou Utopie ? Une relecture verticale d’Orwell, La Nouvelle Librairie Éditions, coll. « Les idées à l’endroit », 2022, 326 p., 20 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

![Théorie_et_pratique_du_collectivisme_[...]Boulard_Édouard_bpt6k5510374t.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/00/3172715314.JPEG)

![Études_sur_le_collectivisme_intégral-révolutionnaire_[...]Boulard_Édouard_bpt6k55042946.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/1621224944.JPEG)

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

Les attentats de janvier 2015 ne sont pas survenus au gré de circonstances équivoques, par la simple volonté d’illuminés vengeurs qui ne supportaient pas des caricatures vieilles de 10 ans, d’un journal satirique en cours d’effondrement économique pour cause de manque de lecteurs. Cette histoire de liberté d’expression bafouée ne fut qu’un paravent pour éviter de parler de politiques françaises lourdes de conséquences.

Les attentats de janvier 2015 ne sont pas survenus au gré de circonstances équivoques, par la simple volonté d’illuminés vengeurs qui ne supportaient pas des caricatures vieilles de 10 ans, d’un journal satirique en cours d’effondrement économique pour cause de manque de lecteurs. Cette histoire de liberté d’expression bafouée ne fut qu’un paravent pour éviter de parler de politiques françaises lourdes de conséquences. Cette information revisitée, ré-évaluée en permanence — quasi amnésique — est logique puisque le but n’est pas d’informer sur le réchauffement climatique, mais de démontrer — à tout prix — la réalité d’un réchauffement anthropique. Ceux qui se penchent sur les ré-écritures de cette histoire, sur les prévisions ratées, sur les jeux de données choisis de façon univoque [avec l’écartement des études ou jeux de données ne collant pas bien avec la démonstration anthropique], ou simplement qui pointent des incohérences ou émettent des doutes sur la connaissance parfaite du climat par la science actuelle — sont donc taxés de climato-sceptiques.

Cette information revisitée, ré-évaluée en permanence — quasi amnésique — est logique puisque le but n’est pas d’informer sur le réchauffement climatique, mais de démontrer — à tout prix — la réalité d’un réchauffement anthropique. Ceux qui se penchent sur les ré-écritures de cette histoire, sur les prévisions ratées, sur les jeux de données choisis de façon univoque [avec l’écartement des études ou jeux de données ne collant pas bien avec la démonstration anthropique], ou simplement qui pointent des incohérences ou émettent des doutes sur la connaissance parfaite du climat par la science actuelle — sont donc taxés de climato-sceptiques.

Pierre-Jean BERNARD :

Pierre-Jean BERNARD :