La politique intérieure et la politique étrangère ne sont pas deux mondes distincts

Association Feniks (Flandre)

La politique intérieure et la politique étrangère sont souvent séparées artificiellement, mais en réalité, elles forment un tout cohérent. L'idée centrale est que la géopolitique est le facteur sous-jacent qui façonne ces deux domaines. Les décisions relatives à l'économie, à la sécurité ou à la culture à l'intérieur des frontières nationales ne sont jamais isolées : elles s'inscrivent dans un contexte mondial de rapports de force et d'événements.

À l'inverse, les développements sur la scène internationale ont des implications directes pour l'ordre intérieur. Une perspective géopolitique montre que ce qui se passe «chez soi» et ce qui se passe «dans le monde» sont inextricablement liés.

La géopolitique structure l'ordre intérieur

À première vue, les questions intérieures – sécurité, culture, idéologie – semblent être des affaires internes. Pourtant, elles sont profondément déterminées par le contexte géopolitique. Dans la pratique, l'État-nation fonctionne comme un pion sur l'échiquier mondial, et les structures internes s'adaptent aux dynamiques de pouvoir mondiales. Ainsi, pendant la guerre froide, la politique intérieure de nombreux pays d'Europe occidentale était dictée par un conflit externe : l'Occident contre le bloc de l'Est. Même après la chute du mur, cette logique a continué à fonctionner. Nous assistons aujourd'hui à la poursuite d'une lutte idéologique, sous une nouvelle forme.

L'ordre mondial libéral globalisé cherche de nouveaux adversaires pour confirmer sa raison d'être. Cela se traduit par des discours nationaux dans lesquels un ennemi étranger – par exemple la Russie ou une autre grande puissance – est présenté comme une menace afin de masquer les faiblesses internes et d'imposer la cohésion sociale.

Les appareils de sécurité intérieure et la législation s'adaptent aux menaces géopolitiques : les mesures antiterroristes, la propagande et la surveillance s'intensifient en cas de tensions internationales. Les frontières entre les conflits extérieurs et l'État sécuritaire intérieur s'estompent.

Les évolutions culturelles et idéologiques internes ne sont en aucun cas isolées de la géopolitique. Au cours des dernières décennies, les sociétés occidentales ont été imprégnées d'une idéologie libérale cosmopolite imposée par le haut comme courant dominant. Cela s'est produit dans l'ombre de l'hégémonie américaine après 1945, où l'influence de l'OTAN et des institutions internationales a « entraîné » la psyché de l'Europe.

Les pays européens croyaient profondément en la supériorité de leur modèle de démocratie libérale et de mondialisation du marché, à tel point qu'ils pensaient que l'histoire avait atteint son point culminant en Occident. Cela a engendré une certaine complaisance. On ne réfléchissait plus de manière critique aux réalités géopolitiques, car on supposait que son propre système était universel et définitif. Ainsi, une sorte de pergélisol idéologique s'est formé dans la culture nationale : une couche gelée de confiance collective et de manipulation de masse, dans laquelle le statu quo n'est guère remis en question.

Cette situation « figée », caractérisée par un narcissisme complaisant et une adhésion aveugle au discours dominant, maintient la population dans un état de dépolitisation. En conséquence, les discussions de fond sur les rapports de force ou les voies alternatives sont devenues rares. En d'autres termes, la géopolitique a structuré l'ordre intérieur en imposant un cadre de pensée uniforme.

Les traditions et les expressions culturelles autonomes ont souvent été écrasées sous un modèle mondial uniforme de consommation et d'idées. Les identités et les valeurs locales, autrefois différentes d'un pays à l'autre, ont été de plus en plus façonnées selon le même modèle. La Belgique ne diffère guère de l'Angleterre ou même des États-Unis en termes de mode de vie et de mentalités, précisément en raison de cette tendance culturelle mondialisée. Ce qui semble à première vue relever de la politique nationale – comme les débats sur l'identité, la souveraineté ou l'orientation économique – est en fait le chapitre local d'un récit géopolitique plus vaste.

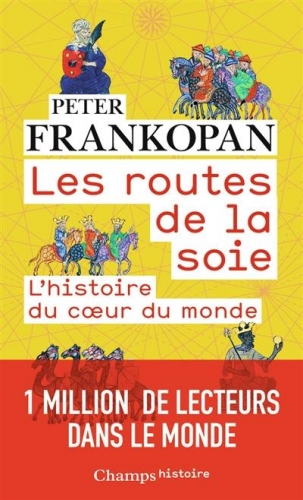

Nouvelles routes de la soie, BRICS et interdépendance économique

Les changements actuels dans l'équilibre mondial du pouvoir illustrent de manière tangible comment la politique étrangère et les conséquences nationales vont de pair. Au 21ème siècle, le centre de gravité économique se déplace vers l'Est. Des initiatives telles que les « nouvelles routes de la soie » – l'ambitieuse initiative chinoise « Belt and Road » – créent de nouvelles connexions entre les continents et réorganisent les flux de marchandises, de capitaux et d'influence.

Ces projets géopolitiques ont des implications directes pour les économies nationales. Les pays européens, par exemple, voient leurs ports, leurs chemins de fer et leurs entreprises énergétiques liés, investissement après investissement, à des projets d'infrastructure chinois. Certaines parties de l'économie européenne tombent ainsi entre des mains étrangères ou sous influence étrangère. Il ne s'agit pas seulement d'une question de commerce : celui qui contrôle les nouvelles routes commerciales exerce inévitablement une influence politique et stratégique.

Lorsque la Chine investit en Asie, en Afrique et même en Europe, cela se traduit par un rééquilibrage des rapports de force dont les gouvernements nationaux doivent tenir compte dans leur politique intérieure. Il en va de même pour les alliances de puissances émergentes telles que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Ces pays unissent leurs forces pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident traditionnel. Ils mettent en place des institutions financières parallèles et des partenariats stratégiques, ce qui rend le terrain mondial multipolaire. Pour les pays occidentaux, ce n'est pas une mince affaire : cela implique que les certitudes d'autrefois – matières premières bon marché, domination évidente du marché, influence diplomatique – sont en train de changer.

La prospérité intérieure et la marge de manœuvre politique sont dès lors mises sous pression. L'industrie et la consommation européennes sont en effet étroitement liées aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Pensons aux matières premières essentielles: les métaux rares pour la haute technologie, les sources d'énergie telles que le pétrole et le gaz, ou les produits agricoles. Beaucoup d'entre elles proviennent de régions non occidentales ou sont contrôlées par celles-ci. Lorsque ces producteurs forment leurs propres coalitions (comme l'OPEP+ pour le pétrole ou la coopération entre la Russie et la Chine pour l'approvisionnement en gaz), l'Europe ne peut plus négocier en position de monopole.

Un conflit géopolitique loin de nos frontières se répercute alors directement sur les prix à la pompe ou sur la facture énergétique des ménages. Récemment, les ménages européens ont découvert comment un conflit sur le flanc est de l'Europe, accompagné de sanctions et de contre-sanctions, a provoqué une vague d'inflation et d'insécurité énergétique à l'intérieur de leurs propres frontières. La politique étrangère a fait irruption dans les foyers sous la forme d'une augmentation du coût de la vie et de plans de rationnement. Cela illustre clairement que la stabilité économique intérieure dépend des relations stratégiques extérieures.

Les migrations constituent un autre point de convergence évident. Les guerres et l'instabilité au Moyen-Orient et en Afrique, souvent liées à la politique des grandes puissances et aux stratégies en matière de matières premières, ont poussé des masses de personnes à fuir.

La crise des réfugiés de 2015, par exemple, a résulté de la guerre en Syrie et d'autres conflits dans lesquels les puissances occidentales et régionales étaient impliquées. Les gouvernements européens ont soudainement été confrontés à un défi interne de grande ampleur : l'accueil et l'intégration de centaines de milliers de demandeurs d'asile. Cette question humanitaire et sociale est rapidement devenue un sujet de débat national et de polarisation politique dans plusieurs pays de l'UE. Mais son origine réside dans des interventions militaires étrangères et des jeux de pouvoir géopolitiques.

La migration économique est également liée à l'ordre mondial : le libre-échange mondial et les accords d'investissement peuvent perturber les économies locales dans les pays du Sud, incitant les populations à chercher leur bonheur ailleurs. Dans le même temps, le marché du travail occidental vieillissant a besoin de main-d'œuvre bon marché et la migration est même encouragée par certaines élites pour des raisons démographiques ou économiques.

Nous constatons donc que les flux migratoires ne sont pas un phénomène purement interne, mais le résultat de forces géopolitiques et économiques. La cohésion sociale interne, l'identité culturelle et le débat sur l'intégration – tous des aspects de la politique intérieure – sont ainsi directement influencés par des décisions et des événements qui se produisent au-delà des frontières nationales.

L'incapacité à percevoir les liens entre les phénomènes

Compte tenu de cette imbrication entre les affaires intérieures et extérieures, on pourrait s'attendre à ce que les décideurs politiques et les intellectuels établissent constamment des liens entre les deux. Pourtant, notre époque se caractérise par une fragmentation frappante de la pensée. Elle est marquée par la spécialisation des domaines et une tendance à diviser les problèmes en catégories isolées. Les politiciens traitent l'économie, la sécurité et la culture comme des dossiers distincts, et les universitaires se plongent dans des domaines d'expertise de niche sans toujours tenir compte du contexte plus large. Cette pensée moderne fragmentée rend difficile la compréhension de la complexité des phénomènes et des liens qui existent entre eux.

Nous avons tendance à diviser le monde en catégories, conséquence d'une tradition intellectuelle fortement analytique et réductionniste. En termes philosophiques, on pourrait dire que l'« emissarium » (le côté exécutif et analytique de l'esprit) a pris le pas sur la « maîtrise » (le côté holistique, qui, lui, voit les liens). Il y a une prédominance de la pensée linéaire et simplificatrice qui dissèque tout, et un manque de vision intégrale qui recrée l'ensemble à partir des parties.

Cette mentalité contribue à ce que la politique intérieure et la politique étrangère soient souvent considérées comme deux mondes distincts. Par exemple, la migration est perçue soit comme un problème purement interne lié à un échec de l'intégration, soit comme une question externe relevant du contrôle des frontières, au lieu d'être comprise comme un phénomène continu qui relie les pays d'origine et les pays de destination à travers la guerre, l'économie et les expériences humaines.

De même, l'augmentation de la dette publique est principalement discutée en tant que politique financière nationale, sans tenir compte de la structure financière mondiale qui dicte le crédit bon marché ou provoque la fuite des capitaux. L'incapacité à voir ces liens découle en partie d'une culture qui craint la complexité. Les discours politiques modernes sont souvent axés sur des résultats immédiats, mesurables et à court terme dans un domaine particulier. Cela rend aveugle aux effets indirects à long terme dans d'autres domaines.

De plus, l'idéologie joue un rôle dans cette fragmentation. Le discours libéral dominant a élevé certaines catégories de pensée et en a marginalisé d'autres. L'attention portée aux facteurs géopolitiques peut même être considérée comme « inconvenante » dans les cercles qui veulent tout voir à travers un prisme purement moral ou juridique au niveau national.

Ainsi, pendant longtemps, toute suggestion selon laquelle les interventions occidentales, par exemple, étaient en partie responsables de la menace terroriste ou des vagues migratoires a été rejetée comme un relativisme inapproprié. On préférait s'en tenir à un récit unidimensionnel : les problèmes externes sont totalement indépendants de nos propres choix politiques.

Ce confort cognitif – la préférence pour ne pas devoir comprendre des réseaux causaux trop complexes – fait partie du conditionnement moderne. Il explique pourquoi les sociétés ont du mal à combler le fossé entre l'intérieur et l'extérieur dans leur compréhension. Nous disposons de quantités de données et de connaissances sans précédent, mais sans une vue d'ensemble, nous continuons à nous perdre dans les détails. En fait, un changement philosophique s'impose : il faut prendre conscience que la vérité ne réside pas seulement dans les différentes parties, mais dans le schéma qu'elles forment ensemble.

Vers une culture géopolitique

Si la politique intérieure et la politique étrangère sont intrinsèquement liées, cela exige un changement d'attitude et de culture. Il est donc nécessaire de développer une culture géopolitique: une mentalité et un style politique qui intègrent automatiquement la dimension géopolitique dans chaque question intérieure. Cela signifie que les citoyens et les dirigeants doivent prendre conscience du contexte mondial des problèmes locaux.

Une culture géopolitique implique, par exemple, que lorsque nous parlons d'approvisionnement énergétique, nous pensons également aux dépendances stratégiques vis-à-vis des fournisseurs étrangers et aux positions des grandes puissances dans ce secteur.

Lors des débats sur la confidentialité numérique ou les télécommunications, il faut être conscient de l'influence des entreprises technologiques étrangères et des États sur notre sphère informationnelle. L'enseignement de l'histoire et de l'éducation civique devrait apprendre aux jeunes que leur propre pays fait toujours partie de zones d'influence géographiques plus vastes.

Concrètement, une culture géopolitique se traduit par une réflexion stratégique au niveau national. Les pays européens – et la Flandre en tant que communauté au sein de l'Europe – ne devraient pas se considérer uniquement comme des entités culturelles et historiques, mais aussi comme des acteurs géopolitiques. Cela implique de considérer l'Europe non seulement comme une entité culturelle, mais aussi comme une entité géopolitique, avec ses propres intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux de ses alliés traditionnels tels que les États-Unis.

Une telle conscience était présente dans le passé chez des hommes d'État tels que le général De Gaulle, qui prônait « ni Moscou, ni Washington », c'est-à-dire une voie indépendante. Aujourd'hui, cela se traduit par la prise de conscience que l'Europe doit se battre pour trouver sa place dans un monde multipolaire et regagner son autonomie.

Après des décennies de complaisance et d'ancrage dans un système unipolaire, les pays européens ont quelque peu perdu ce réflexe. Une culture géopolitique impliquerait de le rétablir : l'Europe doit développer sa propre stratégie globale qui tienne compte des blocs de pouvoir eurasien, des économies émergentes et de la nécessité de garantir l'approvisionnement en matières premières. Il ne s'agit pas ici de plaider en faveur de la confrontation, mais de prendre conscience et de diversifier. Tout comme les pays asiatiques et africains tentent de définir leur propre voie au milieu de grandes puissances rivales, la politique européenne doit également apprendre à penser en termes d'équilibre des pouvoirs, de formation de coalitions et de défense des intérêts à long terme.

Dans une culture géopolitique, on comprend en outre que des concepts tels que la souveraineté nationale et l'identité culturelle ne sont pas réactionnaires ou ne relèvent pas de « politiques à l'ancienne », mais sont des instruments essentiels pour permettre à un peuple de résister aux tempêtes mondiales.

Comme nous l'avons déjà souligné sur la plateforme Feniks, la principale opposition dans la politique mondiale actuelle est celle entre l'impérialisme mondialiste d'une part et la souveraineté populaire d'autre part. Les oppositions gauche-droite s'estompent à la lumière de ce théâtre d'opérations plus vaste. Il ne s'agit pas d'opposer des valeurs conservatrices à des valeurs progressistes, mais de la capacité d'une communauté – qu'il s'agisse d'un État-nation ou d'un continent – à s'organiser selon ses propres convictions, plutôt que sous le dictée des forces mondiales.

Une culture géopolitique favorise donc également la cohésion interne: elle unit les citoyens autour d'intérêts communs au lieu de les diviser selon des clivages idéologiques qui éludent la question fondamentale. Lorsque les gens comprennent, par exemple, que les défis liés à la migration et les fluctuations du marché du travail proviennent de la même source, à savoir les forces de la mondialisation, un sentiment d'appartenance plus large peut émerger. On se rend alors compte que l'« adversaire » dans le débat national n'est pas le voisin qui a une opinion politique différente, mais que les véritables défis sont de nature externe ou, du moins, exacerbés par des facteurs externes.

Conclusion

La politique intérieure et la politique étrangère ne sont pas deux mondes distincts : ce sont les deux faces d'une même médaille, dont la géopolitique est le lien. La géopolitique constitue le contexte dans lequel les sociétés nationales se développent et influence leur sécurité, leur prospérité et même leur identité. La séparation artificielle entre les affaires intérieures et extérieures conduit à une cécité politique : on combat les symptômes dans son propre pays sans reconnaître la cause dans le système mondial, ou on mène une politique étrangère sans tenir compte des répercussions intérieures. Nous avons payé cher ces deux erreurs ces dernières années, sous la forme d'interventions irresponsables qui ont entraîné le chaos et des flux de réfugiés, aussi sous les formes 1) d'une mondialisation économique qui a déstabilisé les communautés locales et 2) de monocultures idéologiques qui ont étouffé la pensée critique.

La thèse centrale – selon laquelle la géopolitique est le facteur sous-jacent qui façonne tant la politique intérieure que la politique étrangère – recèle une leçon importante. À savoir que les solutions à nos grands problèmes commencent par une approche intégrée. La sécurité dans les rues est liée à la stabilité dans les régions voisines ; la conscience culturelle nécessite une protection contre l'uniformité mondiale ; la justice économique interne exige un rééquilibrage mondial des rapports de force. Si nous voulons préserver une société juste, stable et libre, nous devons aiguiser notre conscience géopolitique.

Le développement d'une culture géopolitique est essentiel à cet égard. Cela ne signifie pas que chaque individu doit faire des analyses stratégiques de pays lointains, mais bien que notre classe politique et nos leaders d'opinion doivent prendre conscience du fait qu'aucun domaine politique n'est isolé.

Au final, nous élargissons ainsi notre marge de manœuvre: nous pouvons naviguer de manière proactive dans un monde complexe, au lieu de réparer à chaque fois les dégâts causés par des chocs « externes » que nous n'avons soi-disant pas vu venir. La politique intérieure et la politique étrangère s'entremêlent comme l'eau dans une rivière ; ce n'est que lorsque nous le reconnaissons que nous pouvons les diriger efficacement.

Références

Zwitser, T. (2016). Permafrost : Un essai philosophique sur la géopolitique occidentale de 1914 à nos jours. Groningue : Éditions De Blauwe Tijger.

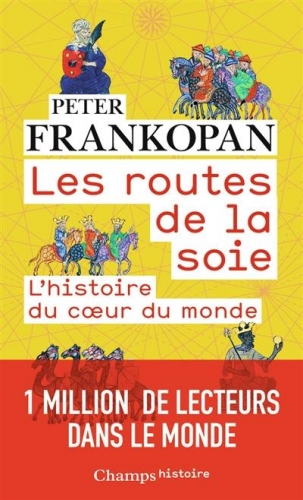

Frankopan, P. (2019). Les nouvelles routes de la soie : Le présent et l'avenir du monde. Amsterdam : Unieboek/Het Spectrum.

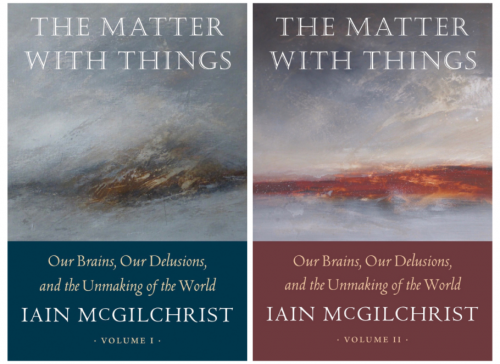

McGilchrist, I. (2009). The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World. New Haven, CT : Yale University Press.

McGilchrist, I. (2021). The Matter With Things: Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World. Londres : Perspectiva Press.

Feniks. (2024). Essais contre le récit du mondialisme (manifeste). Anvers : Feniks Vlaanderen.

* * *

Feniks-debat: Cultuur, identiteit en beschaving — in confrontatie

De 21ste eeuw wordt gekenmerkt door verwarring: identiteitspolitiek, massamigratie, hyperindividualisme, botsende culturen en een diepgaande crisis van zingeving. Zijn dit tijdelijke spanningen of symptomen van een beschavingscrisis? Feniks brengt twee intellectuele stemmen samen die elk hun eigen diagnose stellen:

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Tijdens dit scherpe en diepgravende debat staan onder meer volgende vragen centraal: Kan een seculier en geglobaliseerd Europa nog samenhang bieden? Is de islam fundamenteel verenigbaar met Europese waarden? Verlamt cultuurrelativisme ons vermogen om onze eigen identiteit te verdedigen? Staan we op de drempel van een beschavingstransitie: ondergang of renaissance? Dit is géén vrijblijvende gedachtewisseling, maar een confrontatie met de fundamentele vragen die ons tijdperk bepalen.

Praktisch:

- Zondag 28 september 2025, start: 15u, einde: omstreeks 17u

- Locatie: Diest (exacte locatie volgt via mail)

- Tickets: https://eventix.shop/fcw95aa2

- Meer info via: e-mail - info.feniksvlaanderen@gmail.com

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite. Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg