dimanche, 11 mai 2025

Barrès et l'arbre de Taine, entre contemplation et action

Barrès et l'arbre de Taine, entre contemplation et action

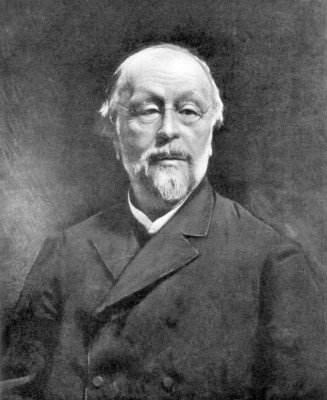

Claude Bourrinet

Un roman à thèse

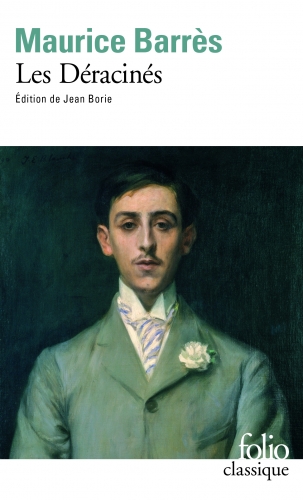

Quand Barrès publie Les Déracinés, roman à forte teneur naturaliste, dont la dimension satirique rappelle aussi le Balzac des Illusions perdues, ou, plus proche de lui, le Bel-Ami de Maupassant, paru en 1885, il le conçoit comme un coup de semonce, la sonnerie alerte du tocsin. Premier tome d’une trilogie qu’il groupera sous le titre, qui vaut programme, de Roman de l’énergie nationale, ce récit de la « montée » à Paris de jeunes bacheliers lorrains encouragés par leur professeur de philosophie, M. Bouteiller, illustre jusqu’à ses ultimes conséquences, sordides et démoralisantes, l’état de « décérébration » et de « dissociation » d’une France qui a rompu ses liens charnels avec la terre des ancêtres.

Bouteiller est de ces intellectuels dont Nietzsche parle dans ses Considérations inactuelles. Kantien incantatoire et sermonnant, il symbolise l’homme moderne (dont Kant est le suprême instituteur), cette « araignée au nœud du filet universel », qui détisse (zerspinnt), déchiquète (zerspillert), effiloche (zerfassert), et vaporise le corps social.

Le thème de la Décadence se déploie ainsi, impérieux, en arrière-plan des vicissitudes de personnages symbolisant toutes les hypothèses de vie – ou de survie – de cette fin de siècle fuligineuse, balayant un large spectre social et psychologique, du politicien corrompu, à la prostituée occasionnelle, ou à l’assassin. Comme dans tout roman réaliste, des spécimens humains plongés dans un certain bain précipitent leur destin, le vice, la mort ou, pour les plus favorisés par le sort social, la collusion avec le régime en place. La fin mêle, par une coïncidence temporelle significative, un meurtre sordide dans les fossés de Billancourt, à l’apothéose de Victor Hugo, « la plus haute magistrature nationale », « cadavre héroïque », gisant forcément sublime du Parthénon, et, partant, l’idole des Hussards noirs pour au moins un siècle.

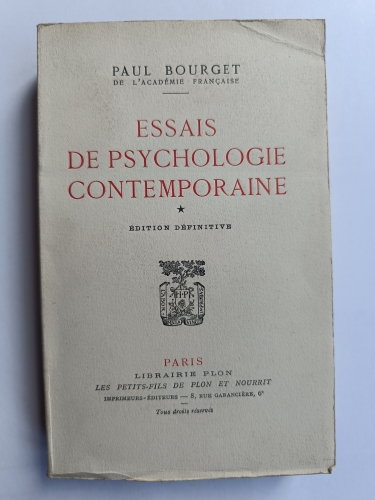

Bourget avait mis peu d’années auparavant la « décadence » à la mode, dont il avait fait la théorie : « […] l’étude de l’histoire et l’expérience de la vie nous apprennent qu’il y a une action réciproque de la société sur l’individu et qu’en isolant notre énergie nous nous privons du bienfait de cette action ». La décadence résulte de la valorisation de l’intérêt individuel aux dépens de l’intérêt collectif. Phénomène de dégénérescence, il s’agit d’une loi aussi bien naturelle qu’humaine.

Dès lors, le rôle du romancier est celui du botaniste « qui observ[e] sept à huit plantes transplantées et leurs efforts pour reprendre racine ». La narration alterne en effet entre récit proprement dit, diégésis, comme disent les savants, et commentaire, ou plutôt analyse. Roman inspiré de la vie réelle de l’auteur, Les Déracinés est une expérimentation, un laboratoire, et tient aussi de l’essai.

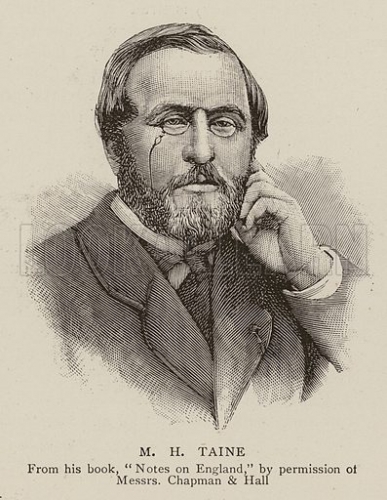

L’Axis mundi

L’épisode central du roman est la rencontre de Rœmerspacher, jeune Lorrain solide, étudiant en médecine et en histoire, et de son « père spirituel », Hippolyte Taine, dont il vient d’analyser l’œuvre dans un article profond. Au fil de la conversation, leurs pas les mènent aux Invalides, devant un platane, un « arbre assez vigoureux », « bel être luisant de pluie, inondé de lumière ». Ce monument de la nature est le but habituel des promenades parisiennes de l’auteur des Origines de la France contemporaine. Sa localisation concrète : « exactement celui qui se trouve dans la pelouse à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l’esplanade », jure avec l’abstraction universaliste d’un kantisme, qui a certes avec lui la raison, mais pas de corps, donc pas de lieu. Cette précision scrupuleuse a la valeur d’un théorème : n’existe que ce qui occupe un espace circonscrit.

D’ailleurs, certains détails : « grain serré de son tronc », « nœuds vigoureux », évoquent pour Taine des endroits du monde dont la symbolique est attachée à un style de vie : « les roches pyrénéennes », donc la montagne, les situations élevées, d’où l’on a une vaste vue du monde ; « les chênes d’Italie », l’Italie étant, selon Stendhal, un fragment de ciel bleu chu sur la terre, pays des citrons d’or et du bonheur ; de surcroît, puisque l’on se trouve, en imagination, dans la patrie de l’art, cette école de la Renaissance qui incarne le plus la volupté d’exister, la variété chromatique de la beauté, c’est-à-dire « les peintres vénitiens ». Tout permet de suggérer que « cet arbre est l’image expressive d’une belle existence. »

Aux antipodes de cette exaltation vitale, La Nausée, de Sartre offre une vision mélancolique de l’Arbre – bien qu’il soit aussi question, pour lui, d’« exister ». En 1938, celui qui n’est pas encore l’existentialiste que l’on connaît, réplique aussi bien à Barrès qu’à Taine. Il se trouve devant un marronnier (qui paraît bien être un érable). « Assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui [lui] fai[]t peur », il éprouve une sensation qui est en-deçà du langage, le plongeant dans un maelström de déréliction : « Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface ». Et, paradoxalement, il ajoute : « J'étais. » Tout se dissout : « La racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et obscène nudité. [...] » « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter. »

Sartre, pour Julien Gracq, est l’un des chefs de file de ce qu’il appelle la « littérature du Non », le Non à la vie, comme il y a une littérature qui parie sur le monde, sur ses merveilles, ses surprises, ses bonheurs, ses plaisirs, une littérature du Oui. Le marronnier du jardin public s’oppose au platane de l’esplanade des Invalides, comme le nihilisme au vitalisme, ainsi que le trou noir avalant tout, ouvrant sa gueule de néant au milieu de la sarabande scintillante des galaxies.

Une autre réaction, défi que releva Maurras, en 1903, dans la Gazette de France, fut celle d’André Gide qui, dans un recueil d’articles paru au Mercure de France peu de temps avant sous le titre « Prétextes », s’en prenait avec véhémence aux Déracinés ainsi qu’à l’auteur de l’Enquête sur la monarchie. Ce débat virulent est connu sous le nom de Querelle du peuplier.

Maurras, avait côtoyé Barrès en collaborant à La Cocarde, en 1894, et, bien que le premier fût royaliste, tandis que le second persistât dans son républicanisme, ils menaient le même combat pour le « sursaut national ».

Maurras avait posé la question : « A quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement ? » Gide avait fait remarquer bizarrement que le déracinement était au contraire utile à la bonne croissance du peuplier (bien que replanter un peuplier adulte fût peu recommandé, ces essences d’arbres ayant un système racinaire étendu et profond, et les racines risquant d’être endommagée. En outre - et cette conséquence convient très bien aux conclusions de Barrès-, la transplantation peut occasionner un traumatisme violent, et la mort de l’arbre. Gide ajoutait, avec plus de réalisme : « Né à Paris d'un père Uzétien et d'une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? »

Arbre de Vie

Revenons à Taine. Dans la présentation qu’il fait de son totem vivant, il reprend implicitement des catégories aristotéliciennes. Le platane est de ces êtres dont la « force créatrice » tire la graine vers la lumière du jour. Sa perfection provient de la puissance devenue « acte », qu’il ait été « accomplissement » (energia), ou réalisation (entelechia). Être en « acte », c’est exister. Il est, à ce titre, modèle pour l’homme. En effet, « lui-même il est sa loi, et il l’épanouit…guide pour penser ! »

Lors du retour, Rœmerspacher « remarqu[e] la forte cheville du vieillard, puis observ[e) son mollet assez développé ; il pens[e] qu’il devait être de constitution vigoureuse, d’une solide race des Ardennes, affaibli seulement par le travail, et, pour la première fois, il lui vint à l’esprit de considérer M. Taine comme un animal ».

Le terme « animal » n’est pas péjoratif. D’une part, il s’oppose à la désincarnation kantienne, par la masse d’énergie vitale qu’il enferme. D’autre part, il connote la réalité du lieu que suppose la présence charnelle dans le monde. On rencontre là, bien entendu, le leitmotiv barrésien de la terre, celle des ancêtres, les Ardennes, pour Taine, la Lorraine, pour Barrès. L’homme enté sur son sol natal est similaire à un animal, qui renouvelle sa force vitale au contact du biotope dont il est originaire, et dont il tire toute sa richesse.

Et, comme un animal, l’homme enraciné est au service de l’espèce, du groupe, de la « nation » (au sens que ce vocable prenait au moyen-âge, mais aussi selon une acception moderne, Barrès étant aussi « régionaliste » que nationaliste). Chaque individu n’étant qu’une « feuille » frissonnante, « il serait agréable et noble, d’une noblesse et d’un agrément divins, que les feuilles comprissent leur dépendance du platane et comment sa destinée favorise et limite, produit et englobe leurs destinées particulières ».

Ainsi, comme dans le kantisme, l’individu doit se transcender, mais, contrairement à lui, ce ne sera pas en faveur d’idées universelles, mais plutôt d’une collectivité dont la légitimité tient du temps, de la longue mémoire, et du lieu où sont enterrés ses morts.

Arbre de la connaissance

Toutefois, Maurice Rœmerspacher et son ami, François Sturel, tentant nerveusement de tirer une leçon de cette rencontre, en arrivent-ils à un constat, qui les déconcerte. Taine, géant de la pensée, champion de l’étude austère, qui tient du bénédictin et du rat de bibliothèque, interprète autrement qu’eux le symbole de l’arbre vigoureux. Il présente un « tableau de la vie tout spinoziste ». Certes, la règle du devoir, selon l’Éthique, est claire : « Plus quelqu’un s’efforce pour conserver son être, plus il a de vertu; plus une chose agit, plus elle est parfaite... ». Mais toute la question vient de la définition de l’« agir ».

Le platane, selon l’interprétation qu’on lui accorde si on le considère comme mythème, peut symboliser tout aussi bien l’arbre de la connaissance, que celui de la vie. On sait que les deux arbres coexistent, dans l’Eden. Et si l’on partage l’avis des deux jeunes hommes, qui voient dans Taine un spinoziste, il faut supposer que pour le savant, il s’agit bien du premier.

Rappelons quelle est la fin de l’existence, pour Spinoza. Tout être, quel qu’il soit, n’éprouve de bonheur qu’en accédant à la perfection. Celle-ci consiste dans la conservation de soi suivant sa puissance et sa nature (essence). Plus nous agissons suivant les lois de notre puissance, plus nous sommes parfaits. De sorte que nous éprouvons de la joie.

Or, la perfection dont nous sommes capables correspond à la « réalité» de notre nature, et le « modèle de la nature humaine » est l’homme qui vit sous la conduite de la raison ou le sage. La connaissance est le propre de l’homme.

Pour Spinoza existent trois grands « genres de connaissance » : 1) la connaissance par imagination, qui est inadéquate ; 2) la connaissance par raison, qui est adéquate ; 3) la science intuitive, qui est adéquate aussi et représente le moment le plus parfait du développement cognitif de l’âme.

On trouve dans l’Ethique ces affirmations : « Qui connaît les choses par ce genre de connaissance (le troisième), il passe à la plus haute perfection humaine » (E, V, Prop. 27, Démonstration); « Plus chacun a le pouvoir de ce genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même, c’est-à-dire plus il est parfait et possède la béatitude » ; « Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu » (E, V, Prop. 32, Corollaire).

L’Amour intellectuel de Dieu apporte la béatitude, qui est la transitio la plus intense de notre puissance, la perfection adéquate à notre nature humaine.

Ainsi, par intuition, par connaissance des essences, la nature humaine se reflète-t-elle dans son « modèle » : « Plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons et plus, en conséquence, nous participons de la nature divine »

Nous ne savons pas si Taine a joui de la deuxième connaissance (ce qui est fort probable), ou de la troisième (il n’est pas interdit de le penser). Il a lu Spinoza, il n’est pas ignorant de sa pensée profonde.

L’action vitale

Ce qu’il faut retenir, en l’occurrence, est que, pour le philosophe juif des Pays-Bas, c’est que toute connaissance prend ses racines dans la nature même, en puissance, de notre être.

Peut-être faudrait-il rappeler ce qu’a été la source du rejet nietzschéen du spinozisme, car cette réaction hostile est fort proche de la vision de la perfection que propose Sturel.

Nietzsche découvre Spinoza à Sils Maria, en juillet 1881. D’abord, pour lui, il s’agit d’une révélation lumineuse. Il en est enthousiaste. Il a l’impression de rencontrer un autre lui-même. Il écrit à Overbeck : « Sa tendance générale est la même que la mienne : faire de la connaissance le plus puissant affect».

Mais, dans Par-delà le Bien et le Mal, paru en 1886, il l’attaque violemment. Selon lui, il est de ces penseurs qui ont empoisonné la vie. Dans le deuxième livre du Zarathoustra, il compare les érudits à des araignées préparant le poison, « ils sont habiles, ils ont les doigts experts. Leurs doigts s’entendent à toutes les façons d’enfiler, de nouer et de tisser les fils, ils tricotent les bas de l’esprit. » Le but de Spinoza est de disséquer les passions, pour les éliminer. « L’amour intellectuel de Dieu« est une ruse pour détruire les instincts vitaux.

Et il lui reproche, in fine, ce qui dévalorise le kantisme aux yeux d’un Barrès: ses subtiles spéculations abstraites soumettent l’homme à l’impératif de la morale.

Sturel, qui fait remarquer que le platane pousse « contre les Invalides où repose la gloire de Napoléon », rétorque à Rœmerspacher, qui semble partager la vision de son maître à penser : « « Vivre pour penser », que s’est fixé M. Taine, suppose l’abandon de parties considérables du devoir intégral: « Être le plus possible. » » Et il ajoutera, dans le Tombeau de Napoléon : « C’est bien, […], M. Taine t’a fait panthéiste. Tu regardes la nature comme une unité vivante ayant en elle-même son principe d’action. Moi, j’y vois un ensemble d’énergies indépendantes dont le concours produit l’harmonie universelle. »

Racardot, dans une conférence provocatrice, devant un auditoire goguenard et scandalisé, appellera l’épanchement de ces « énergies indépendantes », d’un nom qui évoque Napoléon : « césariser ». Notion qui peut aller loin. Car, commente le narrateur en suivant les pensées de Sturel : « si l’on coupe la tête à Racadot, à Mouchefrin, on anéantira des cellules très nombreuses qui ont été excitées à la vie par des idées de Sturel. Ce mot de « césariser » de qui Racadot le tient-il ? »

Ce même Racadot avait en effet poussé la logique de François Sturel jusqu’à ses limites. Le Platane de Taine, avait-il souligné ironiquement, avait tué, dans son harmonieux déploiement racinaire, deux de ses congénères, qu’on avait dû abattre. La volonté de puissance, associée à l’inévitable individualisme généré par une société « dissociée », « déracinée », aboutit au darwinisme, à cette loi qui règle les relations vitales des animaux et des végétaux, mais aussi les hommes entre eux. Le mot n’est pas employé, mais l’idée s’impose. En l’absence d’harmonie supérieure subsumant les éléments dont la nature peut s’épanouir et se réaliser dans la télos singulier de chacun, le seul équilibre concevable, mais branlant et temporaire, toujours en voie de dislocation, est la lutte de tous contre tous, le struggle for life, ou la volonté de puissance s’essayant sur la résistance qui l’accroît, ou la diminue, voire la détruit.

Dans cet ordre des choses, la volonté de puissance la plus efficace est celle qui s’impose au vide.

Barrès, pour nous

Tentons, en récapitulant les notions agitées par Barrès, de prendre quelque distance – celle de l’histoire du siècle dernier – pour les jauger.

Sans conteste, les deux seuls personnages qui « réussissent » sont Bouteiller et son acolyte, l’un de ses anciens élèves, Suret-Lefort. Le nouveau député de la République conclue le roman par une boutade, faisant remarquer au second qu’il est manifestement « affranchi » de son accent, « de toute intonation, et, plus généralement, de toute particularité lorraine ». Ces parvenus ont, par des combinaisons nauséabondes et des trafics d’influence, dont le futur scandale de Panama se devine en arrière-plan, conquis une circonscription électorale. Ce n’est pas un hasard si le vainqueur final est un kantien, qui, selon Péguy, aurait les mains propres, sans avoir de mains. Toutefois, les deux compères ont bien des mains, les leurs, qui ne sont pas propres, et celles des électeurs en leurs poches. Dans le royaume des idées creuses et des corps exsangues, ce sont les vampires de la pensée qui l’emportent. Barrès, qui s’est frotté, parfois avec succès, aux élections, sait de quoi il est question : «La vie est une brutale. Nul n’est contraint de se donner à la politique active, mais celui qui s’en mêle ne crée pas les circonstances ; on n’atteint un but qu’en subissant les conditions du terrain à parcourir. » Même si ce « terrain s’avère marécageux, ou ressemble à un cloaque.

Toujours est-il que nos sept héros, sept Rastignac lorrains à l’assaut de la capitale, comme les Sept contre Thèbes, ont lamentablement échoué. Même Sturel a perdu sa « promise » ! Lui-même, si avide d’action, n’a, par snobisme bourgeois, pas su, ou pu, sauver son ancienne maîtresse des griffes de ses assassins. Pire : il va pousser le sophisme jusqu’à les excuser. Car la force des choses veut que l’énergie (et il en faut pour commettre un crime, même contre une belle femme sans défense) déployée, agissante, soit viciée, dévoyée par le déracinement. Ragadot et Mouchefrin, en quittant la terre de leurs ancêtres, sont tombés dans l’erreur, qui est le vice. Et alors, la société, dans sa marche, expulse les tarés, les êtres inadéquats. Quant à Mme Astiné Aravian, cette exquise, intelligente, raffinée et voluptueuse Orientale, ce n’est qu’une malheureuse victime de l’histoire, dont le destin, nous suggère le narrateur, une espèce de hérisson écrasé par la roue d’une voiture, fatalement destinée, de toute façon, à se faire assassiner, puisque c’est un sort tout à fait naturel là-bas, dans le Caucase.

Il est assuré que, hormis Ragadot, guillotiné, Mouchefrin, écrasé de misère, tous deux issus de la plèbe, des Lorrains, certes, mais presque des gueux, sont les deux seuls, au fond, à avoir « agi » (d’autant plus que Ragadot a sacrifié ses économies pour créer un journal au titre grotesque, La vraie République, dans lequel se sont exprimés ses amis, qui n’ont mis en jeu que leur plume). Ses « amis » vont en effet s’insérer dans une société fin de siècle, dont l’image est étonnamment moderne, comme si c’était la nôtre qui était contée, avec ses médiocrités, ses vilenies, ses laideurs.

Pour autant, Barrès, l’un de nos auteurs les plus intelligents, a vu clair, souvent, et on se demande comment il a pu se livrer à certains emballements illusoires. Son patriotisme lui donnera un rôle de chantre du carnage durant la Grande Boucherie patriotique de 14-18. L’ »action » virera au cauchemar collectif. La nation ne s’en est jamais vraiment relevée. Il y a un Juin 40 à l’envers, dans le massacre de Verdun, mais l’un ne peu pas se concevoir sans l’autre. Sa lucidité, puisqu’elle existe, s’exerce, du moins, à l’échelle du roman, au sujet des possibilités d’action telles que de jeunes gens échauffés peuvent en rêver après avoir lu les pages glorieuses de la France : « Quelque chose d’imaginaire, comme la figure de Napoléon en 1884, ne peut pas fournir à des unités juxtaposées la faculté d’agir ensemble. Bonne pour donner du ressort à certains individus, cette grande légende ne peut donner de la consistance à leur groupe, ni leur inspirer des résolutions. Où les sept bacheliers peuvent-ils se diriger, pour quels objets se dépenser, à quelle union s’agréger ? »

Pour nous, qui avons connu un siècle de bouleversements atroces, de grands remuements de peuples, des monceaux de cadavres, et le manège tournant des idées qui s’enfuyaient aussi vite qu’elle s’étaient imposées, nous prenons les grandes aspirations héroïques avec circonspection.

La situation de la France, de l’Occident, s’est aggravée depuis la « Belle époque ». C’est le même vertige, devant l’abîme, mais ce dernier s’est encore plus creuser, laissant présager des éruptions meurtrières sans commune mesure avec ce que l’Europe a subi. Après la Grande Guerre, nous avons versé dans une société de masse, la grande industrie et la technique ont mécanisé la vie et les hommes, les moyens de pulvérisation de la vie se sont accrus de façon démentielle, les patries charnelles se sont volatilisées (seuls 5 à 10 % des Français, désormais, se font inhumer dans la terre qui les a vu naître, quand ils ne se font pas incinérer – et le nombre de pratiquants catholiques est encore plus bas), les capacités critiques se sont effondrées, le nihilisme s’est imposé comme horizon existentiel. Si les questions posées par Barrès persistent encore comme hantise, elles ne portent plus de réponses. Peut-être au fond celle, spinoziste, qui concerne la « troisième connaissance », est-elle encore persistante, car, au fond, éternelle. Tant qu’il y aura des hommes, mais rien n’est moins sûr.

14:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, maurice barrès, enracinement, déracinement, hippolyte taine, baruch spinoza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 novembre 2023

Taine et le bourgeois numérisé comme catastrophe française

Taine et le bourgeois numérisé comme catastrophe française

Nicolas Bonnal

Le bourgeois français était l’épicentre du système républicain. Il est maintenant la base du système woke, du système écologiste, mondialiste et même numérique. Le bourgeois progressiste a tourné avec son bien aimé pape François la page catho-chrétienne-bourgeoise (c’est Bernanos qui doit être content au paradis d’être ainsi confirmé sur sa conception du catholicisme entropique bourgeois) et il est le père du cauchemar mondialiste et numérique qui s’abat sur ce foutu pays ou ce qu’il en reste. Essayons de comprendre.

Il se peut que La Fontaine soit l’écrivain le plus important de notre histoire. Taine lui a rendu un hommage vivifiant et oublié dans sa monographie et il a insisté sur un point négligé : le bourgeois dans les Fables. Et notre splendide historien, le premier à avoir décrit la France telle qu’elle est et pas telle qu’elle se rêve (pour reprendre son expression sur le Saint-Julien de Flaubert) explique très bien de quel bois se chauffe la fille de l’Eglise, de l’Etat, de maître Patelin et de Renard :

Il se peut que La Fontaine soit l’écrivain le plus important de notre histoire. Taine lui a rendu un hommage vivifiant et oublié dans sa monographie et il a insisté sur un point négligé : le bourgeois dans les Fables. Et notre splendide historien, le premier à avoir décrit la France telle qu’elle est et pas telle qu’elle se rêve (pour reprendre son expression sur le Saint-Julien de Flaubert) explique très bien de quel bois se chauffe la fille de l’Eglise, de l’Etat, de maître Patelin et de Renard :

« Derrière le clergé et la noblesse, loin, bien loin, le chapeau à la main, dans une attitude respectueuse, marche le tiers-état, «frère cadet des deux premiers ordres» si on l'en croit, «simple valet» selon la déclaration des gentilshommes. Les bonnes villes, bourgeoisies et corps de métiers, ont envoyé leur députation de ridicules, et La Fontaine, qui semble un bourgeois quand il raille les nobles, semble un noble quand il raille les bourgeois. Et ce n'est pas ici la matière qui manque. Parlons-en tout à notre aise; nous sommes de cette bande, et nous avons le droit de la montrer telle qu'elle est. »

Je suis d’accord : bourgeois on l’est tous plus ou moins. N’est-ce pas Nizan (voyez mon texte) qui disait déjà que le bourgeois c’est celui qui vit en pantoufles devant son écran ? C’était il y a presque cent ans !

Guénon a parlé (Autorité spirituelle...) de cette monarchie française bourgeoise ; de cette monarchie qui mit au pas la caste sacerdotale comme la classe guerrière aristocratique et qui a tout fonctionnarisé, récoltant en 1789 ce qu’elle avait semé : l’Etat bourgeois s’est passé d’elle. Devenu purement machine, il va se passer de tout l’Etat avec son inintelligence artificielle.

Taine écrit superbement (j’ai déjà cité cet extrait, un des plus importants de notre littérature – avec ceux de Balzac, Chateaubriand ou Tocqueville) :

« Le bourgeois est un être de formation récente, inconnu à l'antiquité, produit des grandes monarchies bien administrées, et, parmi toutes les espèces d'hommes que la société façonne, la moins capable d'exciter quelque intérêt. Car il est exclu de toutes les idées et de toutes les passions qui sont grandes, en France du moins où il a fleuri mieux qu'ailleurs. Le gouvernement l'a déchargé des affaires politiques, et le clergé des affaires religieuses. La ville capitale a pris pour elle la pensée, et les gens de cour l'élégance. L'administration, par sa régularité, lui épargne les aiguillons du danger et du besoin. Il vivote ainsi, rapetissé et tranquille. A côté de lui un cordonnier d'Athènes qui jugeait, votait, allait à la guerre, et pour tous meubles avait un lit et deux cruches de terre, était un noble. »

On se rapproche de cet Etat antiromantique qui en effet va nous ôter le trouble de penser et la peine de vivre. En attendant la télévision (voyez mon texte sur la méditation transfenestrale de d’Artagnan…).

L’homme rapetissé est déjà là, il n’a pas attendu Tati-Etaix-Godard, les congés payés, la télé et l’éternel parti de la majorité présidentielle :

« Ses pareils d'Allemagne trouvent aujourd'hui une issue dans la religion, la science ou la musique. Un petit rentier de la Calabre, en habit râpé, va danser, et sent les beaux-arts. Les opulentes bourgeoisies de Flandre avaient la poésie du bien-être et de l'abondance. Pour lui, aujourd'hui surtout, vide de curiosités et de désirs, incapable d'invention et d'entreprise, confiné dans un petit gain ou dans un étroit revenu, il économise, s'amuse platement, ramasse des idées de rebut et des meubles de pacotille, et pour toute ambition songe à passer de l'acajou au palissandre. Sa maison est l'image de son esprit et de sa vie, par ses disparates, sa mesquinerie et sa prétention. »

Taine le trouve plus médiocre que ses voisins européens ce bourgeois froncé :

« Il n'est point un Cincinnatus. C'est l'orgueil, d'ordinaire, qui fait le désintéressement. Un campagnard suisse ou romain qui à l'occasion devenait chef d'armée, arbitre de la vallée ou de la cité, pouvait avoir des sentiments grands, laisser le gain à d'autres, vivre de pain et d'ognons, et se contenter du plaisir de commander: sa condition le faisait noble. Comment voulez-vous que cette manière de penser naisse parmi nos habitudes bourgeoises? Le bourgeois probe s'abstient du bien d'autrui; rien de plus. Il serait niais de se dévouer pour sa bicoque. Les dignités municipales exercées sous la main de l'intendant ne valent pas la peine qu'on se sacrifie à elles; échevin, maire, élu, il n'est qu'un fonctionnaire, fonctionnaire exploité et tenté d'exploiter les autres. »

Ce devenir-fonctionnaire du monde, bien plus fort que le devenir-marchandise du monde, explique très bien le totalitarisme européen façon Leyen-Macron-Breton et le Grand Reset de Schwab (banal bureaucrate boche). C’est le monde de maître-rat, comme dit La Fontaine. Et comme on en a produit industriellement dans les (grandes) écoles puis dans les fabiennes universités anglo-saxonnes, on n’a pas fini de reproduire ce modèle de bourgeois bureaucrate dont l’ONU ou l’Unesco ou le FMI ont fourni les modèles terrifiants.

Mais le Français est AUSSI un bourgeois râleur, un prof gauchiste, un étudiant écolo-trotskiste, un je-ne-sais-quoi. La fable sur les grenouilles (symbole français) et leur roi (on pense au macaron), voici comment Taine l’explique :

« Ils sont inconstants, mécontents par état, frondeurs, faiseurs de remontrances, fatigants, obstinés, insupportables, et par-dessus tout impertinents et poltrons. Ils se lassent de «l'état démocratique;» et, quand Jupin, fatigué de leurs clameurs, leur donne pour roi «un bon sire, tout pacifique,» la gent «sotte et peureuse» va se cacher dans tous les trous, jusqu'à ce qu'elle redevienne familière et insolente. Pourquoi sont-ils si déplaisants? Quand le roi des dieux leur envoie une grue «qui les tue, qui les croque, qui les gobe à son plaisir,» on est presque du parti de la grue et de Jupiter.

Oui, avec Jupiter on est servi ; et il y en a même encore plein qui n’ont pas encore compris.

Taine a compris bien avant les ingénieurs sociaux comme on fabrique du fonctionnaire, du militaire, du dernier homme :

« Nous naissons tous et nous croissons d'un mouvement spontané, libres, élancés, comme des plantes saines et vigoureuses. On nous transplante, on nous redresse, on nous émonde, on nous courbe. L'homme disparaît, la machine reste; chacun prend les défauts de son état, et de ces travers combines naît la société humaine. »

Toujours rat, le bourgeois est attiré par le people aristo, écrit Taine :

« Le bourgeois sait qu'il est bourgeois et s'en chagrine. Sa seule ressource est de mépriser les nobles ou de les imiter. Il se met au-dessus d'eux ou parmi eux «et se croit un personnage.» Cet orgueil est raisonneur et esprit fort. Par exemple le rat s'étonne de voir tout le monde tourner la tête au passage de l'éléphant. Il réclame contre cet abus en théoricien spiritualiste: la grosseur et l'étalage ne font pas le mérite; l'animal raisonnable ne vaut point «par la place qu'il occupe,» mais par l'esprit qu'il a. Il est clair que ce philosophe de grenier est un disciple anticipé de Jean-Jacques, et médite un traité sur les droits du rat et l'égalité animale. »

C’est le monde du moyen (c’est rigolo parce que le but de notre monde global-bourgeois-technocrate est de liquider la classe moyenne maintenant) :

« Là est la misère des conditions moyennes. Les extrêmes s'y assemblent et s'y heurtent; les couleurs s'y effacent l'une l'autre, et l'on n'a qu'un tableau ennuyeux et choquant. De là vient la laideur du monde moderne. Autrefois à Rome, en Grèce, l'homme, à demi exempt des professions et des métiers, sobre, n'ayant besoin que d'un toit et d'un manteau, ayant pour meubles quelques vases de terre, vivait tout entier pour la politique, la pensée et la guerre. »

Magnifiquement Taine ajoute (je crois qu’il n’est pas populaire – bien que très connu – parce qu’il est trop dur, ce n’est pas pour rien qu’il fut un fidèle correspondant de Nietzsche qui compare dans Zarathoustra le charbon au diamant) :

« Aujourd'hui l'égalité partout répandue l'a chargé des arts serviles; les progrès du luxe lui ont imposé la nécessité du gain; l'établissement des grandes machines administratives l'a écarté de la politique et de la guerre. La civilisation, en instituant l'égalité, le bien-être et l'ordre, a diminué l'audace et la noblesse de l'âme. Le bonheur est plus grand dans le monde, mais la beauté est moindre. Le nivellement et la culture, parmi tous leurs mérites, ont leurs désavantages: d'un paysage nous avons fait un potager. »

Qui se doutait qu’avec Malleret, Hollande ou Macron la machinerie administrative française allait accoucher du monstre administratif mondialiste et numérique ? Mais poursuivons :

« Les occupations nobles s'altèrent en devenant marchandises. Le sentiment s'en va et fait place à la routine. »

Il va parler de Virgile notre Taine dont l’école m’avait dégoûté (la version latine ne servant qu’à sélectionner un ingénieur social, pas à découvrir le génie initiatique d’une littérature) :

« Une page de Virgile, que vous avez fait réciter à vingt écoliers pendant vingt ans vous touchera-t-elle encore? Vous devez la lire tel jour, à telle heure; l'émotion coulera-t-elle à point nommé comme quand on tourne un robinet? Sous cette obligation, et sous cette régularité, l'esprit s'émousse et s'use, ou, si la vanité le soutient, il devient une mécanique de bavardage qui, à tout propos, hors de propos, part et ne s'arrête plus. Lorsque nous naissons, les forces de notre âme sont en équilibre. Qu'un métier soit un emploi utile de ces forces, un remède contre l'ennui, à la bonne heure. Mais, ainsi qu'une maladie, il rompt ce balancement exact. En développant un organe spirituel, il fait périr les autres. Le rôle accepté détruit l'homme naturel. C'est un acteur qui partout est acteur, et qui, une fois hors de son théâtre, est un sot. »

Ce devenir-acteur du monde Macluhan en parle très bien à propos du roi Lear. Taine a tout dit avant tout le monde, comme Dumas, Poe, Baudelaire et les autres (pourquoi croyez-vous que j’insiste ?).

Et le monde moderne a ainsi accouché non pas d’une souris mais d’un rat bourgeois. Dans une admirable note sur son Anglaise Taine écrit :

« En dehors des sectaires qui aimaient surtout leur système, beaucoup de Français aimaient passionnément la France, et l’ont prouvé par leurs sacrifices, leur zèle et leur courage. La vérité est que l’esprit public ne se montre pas chez nous sous la même forme qu’en Angleterre et aux États-Unis, par l’étude froide et sérieuse des affaires publiques, par l’action locale et journalière, par l’association multipliée, efficace et pratique. On bavarde en phrases générales et vagues, on laisse prendre son argent au percepteur, on marche à la frontière, et on se fait tuer (Note du traducteur). »

Aujourd’hui on n’ira pas se faire tuer pas les Russes en Biélorussie (encore que, en insistant un peu à la télé…) mais on se fera piquer, stériliser, numériser et remplacer.

Sources

http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/la_f...

https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-conclusion-de-notre-histoire

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/11/09/terreur-republicaine-et-dictature-sanitaire-un-retour-sur-hyppolite-taine-et-son-anglaise-anonyme-par-nicolas-bonnal/

https://www.dedefensa.org/article/nizan-et-les-caracteres...

https://www.dedefensa.org/article/balzac-et-la-prophetie-...

https://lesakerfrancophone.fr/vigny-et-la-servitude-milit...

https://www.dedefensa.org/article/comment-fukuyama-expliq...

12:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hippolyte taine, nicolas bonnal, france, bourgeois, bourgeoisisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 août 2021

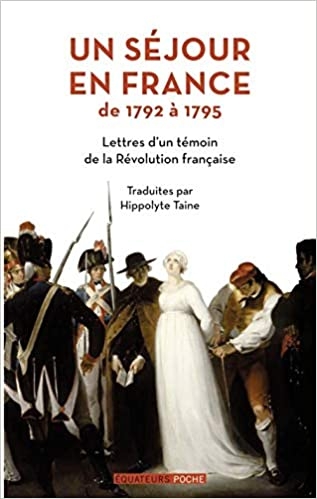

Terreur républicaine et dictature sanitaire: un retour sur Taine et son anglaise anonyme

Terreur républicaine et dictature sanitaire: un retour sur Taine et son anglaise anonyme

Nicolas Bonnal

La France se paie de mots depuis 1789, droits de l’homme, liberté. Ces mots mènent à l’abattoir ou à la dictature, et ce de manière récurrente et régulière. J’en ai parlé déjà en citant Cochin ou Guénon.

De 1792 à 1795, une Anglaise anonyme (une espionne ! Une espionne !) décrit les horreurs librement consenties de la Révolution Française. Taine préface. Florilège de citations du Séjour en France alors ; la première est notre préférée. Le Français supporte la tyrannie si on lui laisse (déjà) miroiter un petit amusement au bout de son code QR :

« Au lieu d’imposer sa douleur à la société, un Français est toujours prêt à accepter des consolations et à se joindre aux divertissements. Si vous lui racontez que vous avez perdu votre femme ou vos parents, il vous dit froidement : “ Il faut vous consoler ” — et s’il vous voit atteint d’une maladie : “ Il faut prendre patience. ” — Lorsque vous leur dites que vous êtes ruiné, leurs traits s’allongent davantage, leurs épaules se lèvent un peu plus et c’est avec plus de commisération qu’ils répondent : “ C’est bien malheureux; mais enfin, que voulez-vous ? ” Et, au même instant, ils vous racontent leur bonne fortune aux cartes ou s’extasient sur un ragoût. »

Les Français adorent leur administration, surtout si elle est oppressive (Macron a compris que plus il tape, plus il est respecté) :

« Les Français semblent n’avoir d’énergie que pour détruire, et ils ne s’insurgent que contre la douceur ou l’enfance. Ils se courbent devant une administration oppressive; mais ils deviennent agités et turbulents devant un prince pacifique ou pendant une minorité. »

Les préfets, les commissaires, les experts, les décideurs, on adore ça :

« La plupart des départements sont sous la juridiction d’un de ces souverains dont l’autorité est presque illimitée. Nous avons en ce moment dans la ville deux députés qui arrêtent et emprisonnent selon leur bon plaisir. Vingt et un habitants d’Amiens ont été saisis, il y a quelques nuits, et sont encore enfermés, sans qu’on ait spécifié aucune charge contre eux.

Les grilles de la ville sont fermées; on ne permet à personne d’entrer ni de sortir sans un ordre de la municipalité, et on exige cet ordre même pour les habitants des faubourgs. Les fermiers et les paysans qui viennent à cheval sont obligés de faire noter sur leur passeport les traits et la couleur de leur bête aussi bien que les leurs. »

Parfois on se rend compte que tout va mal, mais, comme dit notre Anglaise (elle en a fait autant pour la Liberté que mon Tolkien), le courage s’évapore en conversations :

« Vous pouvez voir maintenant combien la liberté s’est accrue en France depuis la révolution, la déposition du roi et l’avènement d’une république. Quoique les Français subissent ce despotisme sans oser en murmurer ouvertement, on voit beaucoup de chuchotements mélancoliques et de petits mouvements d’épaules significatifs. Le mécontentement politique a même un langage approprié qui, quoique peu explicite, n’en est pas moins parfaitement compris. Ainsi, quand vous entendez un homme dire à un autre : “ Ah ! mon Dieu ! on est bien malheureux dans ce moment-ci ! ” — “ Nous sommes dans une position très-critique; ” — ou : “ Je voudrais bien voir la fin de tout cela ! — vous pouvez être sûr qu’il désire ardemment la restauration d’une monarchie et qu’il espère avec une égale ferveur vivre assez longtemps pour voir pendre la Convention. Cependant leur courage s’évapore en conversations ; ils avouent que leur pays est perdu, qu’ils sont gouvernés par des brigands; puis ils rentrent chez eux et cachent tous leurs objets précieux qui sont encore exposés. Cela fait, ils reçoivent avec une complaisance obséquieuse la prochaine visite domiciliaire. La masse du peuple, quoique aussi peu énergique, est plus obstinée et naturellement moins traitable. Mais quoiqu’ils murmurent et usent de délais, ils ne résistent pas, et tout se termine généralement par leur soumission implicite. »

Guerre contre le virus, contre l’islam, contre la Russie, contre l’Allemagne, contre l’Europe ? On est toujours en guerre et on recrute le surplus de population affamée :

« Les députés-commissaires dont je vous ai parlé ont passé quelque temps à Amiens pour hâter la levée des recrues. Les dimanches et jours de fête, ils ordonnaient aux habitants de se rendre à la cathédrale, où ils les haranguaient en conséquence, les appelant à la vengeance contre les despotes coalisés, s’étendant sur l’amour de la gloire et sur le plaisir de mourir pour son pays. »

La clé c’est l’absence de courage :

« Enfin, après beaucoup de murmures, la présence des commissaires et de quelques dragons a fini par arranger les choses très-pacifiquement. Beaucoup sont partis, et, si les dragons restent, les derniers suivront bientôt. Ceci est un compte rendu exact de l’état des choses entre la Convention et le peuple; tout est effectué par la crainte, rien par l’attachement; l’une n’est obéie que parce que l’autre n’a pas le courage de résister. »

La presse est aussi manipulée et monocorde qu’aujourd’hui (pas besoin des oligarques !) :

« Tous les journaux français sont remplis des descriptions de l’enthousiasme avec lequel les jeunes gens s’élancent aux armes à la voix de leur patrie. »

Crise financière et économique, une question d’habitude :

« La défiance contre les assignats et la rareté du pain ont fait promulguer une loi qui oblige les fermiers, sur tous les points de la république, à vendre leur blé à un certain prix, infiniment au-dessous de celui qu’ils exigeaient depuis quelques mois. La conséquence fut qu’aux marchés suivants il n’y eut aucun arrivage de blés, et maintenant les dragons sont forcés de courir la contrée pour nous préserver de la famine. »

Notre écrivaine note dans un bel élan le beau bilan :

« Dans ces douze mois, le gouvernement de la France a été renversé, son commerce est détruit, les campagnes sont dépeuplées par la conscription, le peuple est privé du pain qui le faisait vivre. On a établi un despotisme plus absolu que celui de la Turquie, les moeurs de la nation sont corrompues, son caractère moral est flétri aux yeux de toute l’Europe. Une rage de barbares a dévasté les plus beaux monuments de l’art; tout ce qui embellit la société ou contribue à adoucir l’existence a disparu sous le règne de ces Goths modernes. Même les choses nécessaires à la vie deviennent rares et insuffisantes pour la consommation le riche est pillé et persécuté, et cependant le pauvre manque de tout. »

La dette immonde est déjà là, c’est une habitude révolutionnaire qu’on ne perdra jamais :

« Le crédit national est arrivé au dernier degré d’abaissement, et cependant on crée une dette immense qui s’accroît tous les jours; enfin l’appréhension, la méfiance et la misère sont presque universelles. Tout ceci est l’oeuvre d’une bande d’aventuriers qui sont maintenant divisés contre eux-mêmes, qui s’accusent les uns les autres des crimes que le monde leur impute à tous, et qui, sentant qu’ils ne peuvent plus longtemps tromper la nation, gouvernent avec des craintes et des soupçons de tyrans. Tout est sacrifié à l’armée et à Paris; on vole aux gens leur subsistance pour subvenir aux besoins d’une métropole inique et d’une force militaire qui les opprime et les terrorise... »

Vive les commissaires qui en profitent pour se venger (on dénonce et guillotine aussi les prêtres qui confessent) :

« Tous les points de la France sont infestés par des commissaires qui disposent sans appel de la liberté et de la propriété de tout le département où ils sont envoyés…ces hommes sont délégués dans des villes où ils ont déjà résidé; ils ont ainsi une opportunité de satisfaire leur haine personnelle contre tous ceux qui sont assez malheureux pour leur avoir déplu. »

Dans cette maison des morts digne de Dostoïevski (cf. l’homme qui s’habitue à tout – voyez mon livre), on exige en plus le sourire :

« L’homme est enclin à tout supporter, et souvent la volonté de faire le mal suffit pour nous donner un plein pouvoir sur le bonheur des autres. Mais le système de la Convention est plus original; non contente de réduire le peuple à l’esclavage le plus abject, elle exige un semblant de satisfaction et édicte des peines, à des époques déterminées, contre ceux qui refusent de sourire...Il y a à Paris de splendides fêtes où chaque mouvement est réglé d’avance par un commissaire; les départements, qui ne peuvent imiter la magnificence de la capitale, sont obligés néanmoins de témoigner leur satisfaction. Dans toutes les occasions où une réjouissance publique est ordonnée, on garde la même discipline; et les aristocrates, dont les craintes surmontent généralement les principes, ne sont pas les moins zélés... L’extrême despotisme du gouvernement semble avoir confondu tous les principes de bien et de mal, d’honneur et de déshonneur. »

La soumission des imbéciles est telle qu’on n’a plus besoin de les arrêter. Ils vont d’eux-mêmes à la prison. Un email, pardon, un message suffit :

« Cependant, telle est la soumission du peuple à un gouvernement qu’il abhorre, qu’on juge à peine nécessaire maintenant d’arrêter quelqu’un dans les formes. Souvent ceux dont on veut s’assurer ne reçoivent rien de plus qu’un mandat écrit, leur enjoignant de se rendre à telle prison et ils sont plus ponctuels à ce désagréable rendez-vous qu’à la visite la plus cérémonieuse ou à la plus galante assignation. On empaquette à la hâte quelques objets nécessaires, on fait ses adieux, on va à pied à la prison et on place son lit dans le coin désigné, comme si la chose était toute naturelle. »

La centralisation rêvée, la voici :

« Le comité de salut public marche rapidement à la concentration absolue du pouvoir suprême, et la Convention, qui est l’instrument de l’oppression universelle, devient elle-même un corps insignifiant, dont les membres sont peut-être moins en sûreté que ceux qu’il tyrannise. Ils cessent de discuter et même de parler. »

On arrêtera là. Les amateurs pourront aussi découvrir un grand livre en quatre volumes recommandé par Taine : l’Histoire de la Terreur de Mortiner-Ternaux. C’est en six volumes.

Sources :

https://archive.org/details/histoiredelaterr06ternuoft?vi...

http://www.dedefensa.org/article/rene-guenon-et-notre-civ...

http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/sejo...

https://www.amazon.fr/Coq-h%C3%A9r%C3%A9tique-Autopsie-le...

https://strategika.fr/2020/07/19/augustin-cochin-et-le-pi...

17:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, actualité, hippolyte taine, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook