Desde hace milenios, las más grandes civilizaciones se han originado alrededor de grandes ríos. El Yangtsé, el Ganges, el Indo, el Tigris y el Éufrates… Todos ellos han sido testigos del auge y caída de poderosos pueblos. Asimismo, en todos los rincones del planeta, el control de los ríos ha constituido causa constante de guerras y conflictos. Los ríos otorgan poder; el poder de saciar la sed y paliar el hambre. También el poder de transportar mercancías y personas de manera sencilla y veloz. Y en muchos casos, de todo ese poder depende la supervivencia misma de una nación. Por todo ello, por ese poder, la humanidad no ha cesado de empuñar las armas, ni de alzar y destruir imperios y civilizaciones alrededor de sus aguas. Y si antes se empuñaban espadas, ahora son los tanques y los fusiles los que aparecen tras los tambores de guerra. Las aguas del Nilo, desde tiempos de los faraones hasta la actualidad, han sido testigos de ello.

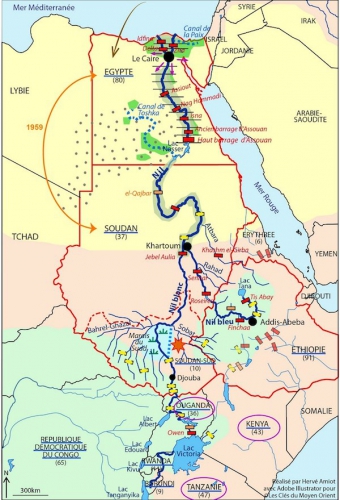

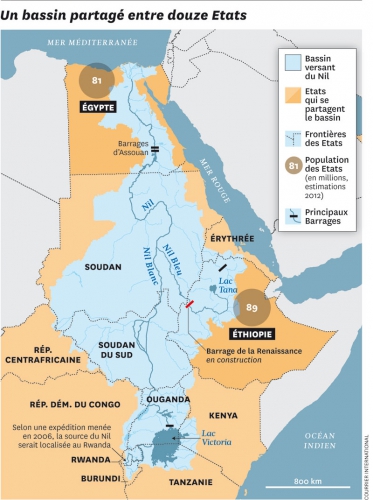

El Nilo se extiende a lo largo de unos 6700 kilómetros y, aunque no se ha establecido con total exactitud dónde se sitúa su origen, pueden identificarse dos ramales. Por un lado el denominado Nilo Blanco, que nace en Burundi y fluye la zona de los Grandes Lagos de África oriental. De aquí provienen el 14% de las aguas que recorren la cuenca del Nilo hasta el Mediterráneo. Paralela a esta rama del río corre el Nilo Azul, que nace en las tierras altas de Etiopía y que, junto al río etíope de Atbara, aporta el 86% de los recursos hídricos con los que los egipcios riegan sus campos.

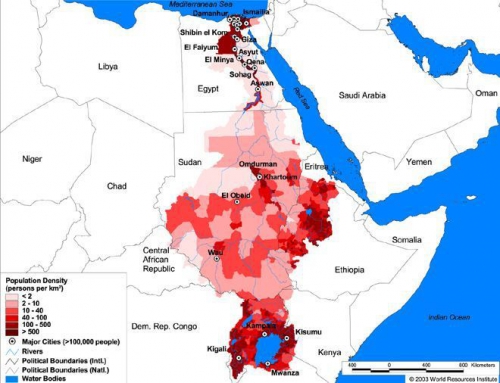

Desde sus fuentes hasta el Mediterráneo el Nilo atraviesa once países africanos (Rwanda, Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Egipto), a los cuales proporciona agua dulce y fértiles márgenes idóneos para la agricultura. Sin él, países como Egipto o Sudán no podrían sobrevivir, pues es el río el que hace posible la vida en el seno mismo de las ardientes arenas del desierto del Sáhara. De hecho, de los más de 450 millones de personas que habitan estos países –más de un tercio de la población total de África–, al menos la mitad depende de las aguas del río Nilo. Es la única fuente de agua potable en la que se puede confiar a largo plazo y una pieza imprescindible para asegurar la seguridad alimentaria en una zona caracterizada por un crecimiento exponencial e incesante de la población –se calcula que en los próximos 25 años dicha región doblará su población– y marcados contrastes entre sequías e inundaciones –que además están siendo intensificados por el cambio climático. Prueba de ello es que el 99% de la población egipcia habita en los márgenes del Nilo, concentrándose más del 80% de los más de 84 millones de habitantes egipcios en el triángulo que conforma su delta a orillas del Mediterráneo. En definitiva, la importancia del Nilo lo convierte en un factor determinante para la estabilidad de toda la zona.

El Nilo para Egipto

El Nilo para Egipto

La historia de Egipto a lo largo de los últimos 6000 años ha estado marcada por el Nilo. Sin él las pirámides jamás habrían sido construidas ni tampoco habría sido tan ardiente el deseo de los pueblos sucesivos, desde los griegos hasta los mamelucos, de controlar su territorio. Herodoto lo formuló así: “Egipto es un regalo del Nilo”.

No obstante, el gran poder del Nilo necesita de las decisiones políticas adecuadas para poder ser aprovechado. Por un lado, se calcula que, al ritmo de crecimiento actual, la población egipcia podría pasar de los 85 millones de habitantes de ahora a 120 millones en 2025. Por otra parte, en un contexto climático marcado por ciclos de sequías e inundaciones, con una agricultura que absorbe el 80% de las reservas nacionales de agua y un sector industrial en expansión, la buena utilización del Nilo es vital para la supervivencia de la nación árabe. Especialmente teniendo en cuenta que actualmente la mitad de las necesidades de grano y cereales de los egipcios son suplidas por medio de importaciones, haciéndoles muy vulnerables a los cambios mundiales en el precio de los alimentos.

Más allá de la dependencia física de Egipto para con las aguas del Nilo, la historia colonial grabó a fuego en el imaginario de sus habitantes la concepción del rio como un derecho de nacimiento, como una propiedad nacional legítima. Así, con la configuración del Estado egipcio moderno ya en el siglo XIX, éste quedaría íntimamente vinculado a la idea de un país cuya revolución agrícola e industrial devendría del control total de El Cairo sobre las aguas del Nilo por medio de sistemas de regadío, canales y presas. Éstos convertirían a Egipto en un gran exportador de algodón y otros productos agrícolas al mercado mundial. Todo ello se consolidaría a raíz de una serie de tratados entre las potencias coloniales y los distintos territorios bajo su control que, siguiendo intereses principalmente británicos, negarían a Etiopía o Sudán la posibilidad de construir presas u otras obras de ingeniería que alteraran el curso o produjeran cambios en el caudal del Nilo.

De esta forma Egipto quedaría como el único actor capaz de modificar y manejar las dinámicas del río en función de sus necesidades hídricas, sin necesidad de consentimiento previo por parte del resto de naciones de la cuenca del Nilo, reservándose para él un uso anual de 48 billones de metros cúbicos de agua –4 billones serían posteriormente concedidos a Sudán– y pudiendo vetar construcciones que quisieran llevar a cabo dichos estados y que afectaran directa o indirectamente al curso del río. En un posterior tratado de 1959 las cantidades anuales de agua a las que tenían derecho Egipto y Sudán se ampliarían a 55 y 18 billones de metros cúbicos respectivamente, lo que suponía el 99% del agua que fluía cada año por el Nilo. Asimismo se establecía que, en el caso de que Egipto y Sudán aceptaran que un tercer país llevara a cabo un proyecto en el Nilo, ambos países establecerían una comisión permanente para monitorear la construcción. Además a Sudán se le permitiría construir dos presas, la de Roseires y la de Khashm al-Girba. Por otra parte, territorios de estados todavía no existentes como Rwanda, Burundi, Kenia o Tanzania, por los que fluye el Nilo, quedaron fuera de toda posibilidad de decisión sobre sus aguas.

Nuevos Faraones

Tras la crisis de Suez, los egipcios vendrían a ser los amos absolutos del río. Así, de la misma forma que los antiguos egipcios consideraban a sus faraones como los dioses terrenales que preservaban el Nilo y sus ciclos de sequías e inundaciones, el ejecutivo del Egipto contemporáneo controlaría a voluntad de qué formas podrían ser utilizadas las aguas fluviales, tanto dentro de sus fronteras estatales como fuera de ellas.

No obstante, el trono del faraón forjado en los tratados coloniales y embellecido después por Egipto y Sudán vendría a ser contestado por otros aspirantes. Y es que no sólo al ejecutivo cairota le preocupa aprovechar al máximo los recursos que el Nilo ofrece. Río arriba, problemas como el crecimiento poblacional acelerado, las hambrunas derivadas de sequías y la necesidad de suplir de energía eléctrica a los sectores económicos en crecimiento en los que depende el desarrollo económico, son también preocupaciones plasmadas en las agendas políticas de los distintos gobiernos.

Por ello, los proyectos de presas o de sistemas de irrigación se suceden sin cesar. Ya en 1970 El Cairo amenazó con iniciar hostilidades contra Etiopía si no detenía su proyecto de la presa de Fincha y se aludió al tratado de 1902 entre Etiopía y Gran Bretaña para frenar el proyecto. En 2004 Tanzania sería también amenazada por Egipto por su propósito de construir un gasoducto en el Lago Victoria, haciéndose de nuevo referencia a los tratados coloniales de principios del siglo XX.

A pesar de todo, la presión conjunta de los países ribereños de las orillas altas del Nilo ha llevado a reducir progresivamente la hidro-hegemonía egipcia en los últimos 15 años. Asimismo, el desinterés de la administración de Hosni Mubarak por la política africana ha disminuido notablemente la influencia cairota sobre la cuenca del Nilo, especialmente en un momento en el que los países africanos están llevando a cabo grandes esfuerzos por consolidar unas relaciones exteriores, tanto a nivel regional como internacional, de alto nivel.

Por otra parte, no se debe infravalorar la entrada del poder financiero chino en la región, el cual ha abierto la posibilidad de llevar a cabo proyectos hasta ahora totalmente inasequibles. Así, los banqueros y las grandes empresas de construcción e ingeniería chinas, a quienes no amedrentan las amenazas de inestabilidad tradicionalmente utilizadas por los egipcios, no han cesado de financiar los ambiciosos proyectos de ingeniería hidroeléctrica de Sudán o Etiopía, que suman ya más de 25, siguiendo una tendencia que se reproduce en toda África.

El rival etíope

Entre los más fervientes pretendientes a participar en el gobierno del Nilo está Etiopía. Ya en 1964 realizarían un detallado informe en el que se estudiaban las posibilidades de construir presas para la obtención de energía a lo largo de toda la cuenca del Nilo Azul. Desde entonces los esfuerzos por desarrollar infraestructuras para la obtención de energía hidroeléctrica conjuntamente con los países vecinos no han cesado. Las sequías de los años 80, y las terribles hambrunas que generaron, que afectaron tanto a Egipto como a Etiopía, no hicieron sino elevar las tensiones respecto al codiciado río.

Y es que, frente a la insaciable sed de Egipto, Etiopía muestra un descomunal hambre de desarrollo. Todo ello ha llevado al gobierno de Addis Abeba a construir multitud de presas en los últimos 40 años, tomando en desconsideración las protestas que llegaban desde El Cairo. No obstante, dichas obras quedarían reducidas a la nada en comparación con el proyecto que se iniciaría en 2011: la presa conocida como “Grand Ethiopian Reinassance Dam” (GERD). Esta obra ha necesitado de una inversión total de 4.800 millones de dólares y cuando sea terminada, aproximadamente en 2017, se convertirá en la presa más grande de toda África, con una capacidad de almacenamiento de agua de hasta 74 billones de metros cúbicos y con una producción energética al máximo rendimiento de 6000 megavatios anuales, lo que supondría triplicar la actual capacidad etíope. Además, una vez finalizada no sólo permitirá abastecer de electricidad a Etiopía sino también a los países vecinos tales como Uganda, Djibuti, Kenia, Somalia y Sudán, e incluso a Egipto.

VÍDEO: Video de Stratfor explicando el impacto geopolítico del Nilo

Con todo ello, Etiopía pasaría de ser un país donde tan sólo un tercio de la población tiene acceso a energía eléctrica a ser el mayor exportador de energía de África oriental. Al mismo tiempo, los problemas derivados de la sequía se verían enormemente reducidos y se experimentaría un notable estímulo del desarrollo económico. O desde luego así lo creen las autoridades etíopes, que consideran que un fracaso en la construcción de la presa constituiría un fracaso de Etiopía en su totalidad. Tal es la importancia de la GERD para ellos que han financiado las obras con recursos públicos propios.

Con todo ello, Etiopía pasaría de ser un país donde tan sólo un tercio de la población tiene acceso a energía eléctrica a ser el mayor exportador de energía de África oriental. Al mismo tiempo, los problemas derivados de la sequía se verían enormemente reducidos y se experimentaría un notable estímulo del desarrollo económico. O desde luego así lo creen las autoridades etíopes, que consideran que un fracaso en la construcción de la presa constituiría un fracaso de Etiopía en su totalidad. Tal es la importancia de la GERD para ellos que han financiado las obras con recursos públicos propios.

A pesar de todo, el tradicional amo del Nilo no tardaría en responder ante semejante desafío arquitectónico. Así, las autoridades cairotas no tardarían en concebir la GERD como una amenaza para su seguridad nacional ante la posibilidad de que la presa reduzca el flujo de agua que llega hasta las orillas egipcias del Nilo. Sin duda alguna el ejemplo etíope se reproducirá en el resto de países ribereños en cuanto gocen de los recursos necesarios, con lo que la hegemonía hídrica de Egipto se hará añicos.

No obstante, Egipto no cesaría en sus esfuerzos por impedir que el proyecto se llevase a cabo. En 2010, en un correo filtrado por Wikileaks, aparecían declaraciones de altos cargos egipcios que, en colaboración con Sudán, planeaban un ataque militar sobre la presa en construcción. Posteriormente, ya con Morsi en el poder tras la primavera egipcia, el elevado tono de las discusiones tampoco desaparecería. En una conversación televisada por error, varios políticos egipcios proponían alimentar la inestabilidad interna en Etiopía mediante la financiación de grupos armados dentro de sus fronteras y el propio presidente llegó a asegurar que si la cantidad de agua que corría por la cuenca egipcia del Nilo se reducía una sola gota ésta sería sustituida con sangre egipcia.

Sin embargo, y aunque no debemos olvidar que Egipto consta con uno de los ejércitos más poderosos de África, la inestabilidad económica y política que impera en el país desde la caída de Mubarak –incluyendo focos de insurgencia islamista en el Sinaí–, junto con la pérdida de influencia por el aumento de fuerza geopolítica del resto de países ribereños subsaharianos –Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenia Burundi y Sudán del Sur han dado ya su apoyo al proyecto–, y la distancia de más de 1000 kilómetros que separan la frontera sur de Egipto del enclave de la presa, hacen totalmente inviable una intervención armada, pues su precio económico, militar y político sería demasiado elevado.

Debemos considerar por otra parte la enorme influencia de Etiopía en el mantenimiento de la estabilidad regional. Es un aliado clave de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo islamista tanto en el Cuerno de África como en la península arábiga y fueron los esfuerzos diplomáticos etíopes los que evitaron que la independencia de Sudán del Sur en 2011 no derivara en una escalada de agresiones con el norte. Por otra parte, es algo notable que Etiopía se haya mostrado dispuesta a la participación de Egipto y Sudán en el proyecto, demostrando con ello el deseo de hacer de la operación un juego beneficioso para todos los implicados.

La Iniciativa de la Cuenca del Nilo

La pérdida de peso geopolítico de Egipto proviene, entre otras causas, por el mayor empuje ejercido por los países ribereños situados al sur del Sáhara. Frente a la influencia y poder del gigante egipcio, estos estados han llevado a cabo una estrategia clara de “la unión hace la fuerza”. El reflejo institucional de esta perturbación en el centro de gravedad en la región se ha materializado en la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI por sus siglas en inglés).

Se trata de una asociación regional intergubernamental que busca promover la integración regional y el desarrollo económico cooperativo, equitativo y sostenible del río Nilo, de tal forma que todos los participantes puedan compartir los beneficios socio-económicos de sus aguas, a la vez que se mantiene la paz, la estabilidad y la seguridad de la región. En definitiva, se trata de aunar las agendas políticas regionales acerca del Nilo en un proyecto común, cumpliendo así con los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Cursos Fluviales.

Aunque la idea original surgió en 1997 no se hizo realidad hasta el 22 de febrero de 1999. En dicha fecha los ministros encargados del manejo de los recursos hídricos de Burundi, República democrática del Congo, Egipto, Etiopia, Kenia, Rwanda, Sudan del Sur, Sudan, Tanzania y Uganda –y Eritrea como Estado observador– se reunieron en Dar es-Salaam (Tanzania). En dicho encuentro se acordó que la NBI no buscaría otra cosa sino el desarrollo económico y social sostenible de la región de la cuenca del Nilo, a través de la utilización compartida de sus recursos, en base a los principios de equidad, sostenibilidad y buena voluntad, y gozó con el apoyo de instituciones y donantes como el Banco Mundial.

La iniciativa fue concebida como una institución transitoria hasta que fueran completadas las negociaciones acerca del Acuerdo sobre el Marco Cooperativo (Cooperative Framework Agreement o CFA), cuando la NBI se tornó, al fin, permanente en marzo de 2011, tras la firma del acuerdo de Entebe. Dicho acuerdo permite a todos los países ribereños construir presas y llevar a cabo proyectos en común. El acuerdo, catalogado como “una solución africana para un problema africano”, ha sido ya ratificado por Etiopía, Rwanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi, y parece que Sudán del Sur y la República Democrática del Congo serán los siguientes. Egipto y Sudán, en cambio, se han negado a firmarlo, alegando que uno de sus artículos vulnera los derechos de uso preexistentes. Si bien, tras su partición en 2011 y la crisis interna resultante –incluida la derivada de la necesidad de relocalizar sus recursos hídricos–, y tras varios informes que han demostrado que la construcción de presas en Etiopía no afectarían significativamente a sus reservas de agua, Sudán está comenzando a inclinarse hacia el bloque sur, una decisión que le reportaría un gran número de beneficios.

Así, la NBI ha logrado que el eje gravitacional de la región se haya desplazado al sur. Con ello Egipto, a pesar de sus esfuerzos de mantener el statu quo con su participación de la iniciativa, tendrá que cambiar su estrategia, y aceptar la necesidad de tejer alianzas con las naciones meridionales de la cuenca; será ésta la única vía por la que podrá capear su inminente crisis hídrica sin provocar una escalada de tensiones armadas en la región, a la vez que se beneficia del desarrollo económico de la zona.

Así, la NBI ha logrado que el eje gravitacional de la región se haya desplazado al sur. Con ello Egipto, a pesar de sus esfuerzos de mantener el statu quo con su participación de la iniciativa, tendrá que cambiar su estrategia, y aceptar la necesidad de tejer alianzas con las naciones meridionales de la cuenca; será ésta la única vía por la que podrá capear su inminente crisis hídrica sin provocar una escalada de tensiones armadas en la región, a la vez que se beneficia del desarrollo económico de la zona.

El futuro: la cooperación o la guerra

En definitiva, la urgencia que requieren los problemas hídricos regionales para ser resueltos va poco a poco forzando a los Estados a ceder en sus posturas hacia una posición de consenso y cooperación. Y es que retos como la reducción de la pobreza, frenar la degradación del medio ambiente o la generalización de los servicios públicos, son comunes a todos los Estados de la cuenca, algunos de ellos entre los más pobres del mundo, y su resolución depende en gran medida del buen uso y del aprovechamiento de los recursos que contiene el Nilo en sus meandros. Además, los cambios deberán realizarse tanto a nivel de las políticas públicas internas de cada Estado como en materia de cooperación internacional.

En el ámbito de las relaciones internacionales el cambio de rumbo ya está en marcha, aunque sin duda queda mucho camino por delante. El 23 de marzo de 2015 el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn y el presidente sudanés Omar al-Bashir, firmarían un acuerdo en base a la buena voluntad, para que el proyecto de la GERD en Etiopía siga adelante sin que se produzcan más comportamientos hostiles. Además el ejecutivo de El Cairo ha procedido a estrechar sus relaciones con el resto de países africanos participantes de la NBI, poniendo fin, al menos de momento, a su postura defensiva para con los privilegios de la era colonial.

Por otra parte, será necesario evaluar de qué manera pueden desarrollarse los grandes proyectos arquitectónicos que demandan las distintas economías de la región sin que supongan un perjuicio para las poblaciones locales. Situaciones como la acaecida en 2009 en Sudán, cuando 15.000 familias fueron desplazadas hacia zonas desérticas tras la construcción de la presa de Morowe y la consiguiente inundación de sus tierras, no deberían volver a repetirse. Si se busca realmente la integración y el desarrollo económico de todos los pueblos de la región, las poblaciones más vulnerables deberán ser protegidas, promoviéndose la defensa de los derechos humanos. Asimismo, los gobiernos regionales tendrán que empezar a contar con la participación de los actores no estatales, ya sean ONGs o asociaciones de granjeros o pescadores. Esto permitirá, por un lado, que las demandas y necesidades de dichos grupos sean incluidas en la agenda, abordando las crisis y los conflictos de manera cooperativa y multidimensional, a la vez que se aprovechan sus conocimientos y experiencia sobre el terreno, algo de gran utilidad cuando los recursos logísticos y humanos son muy limitados.

En resumen, si se quiere evitar la conflictividad de la región, el Nilo deberá ser gestionado por medio de la cooperación entre todos los actores implicados, promoviendo la confianza entre los gobiernos, la transparencia en materia de política energética, agrícola y de gestión del agua, así como el desarrollo de proyectos e inversiones comunes que supongan beneficios colectivos.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

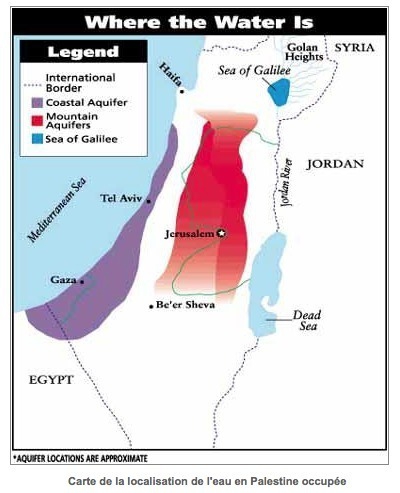

Comment l’Etat Hébreux pourrait-il accepter de partager de manière plus équitable cette ressource si rare et risquer de se mettre en péril ?

Comment l’Etat Hébreux pourrait-il accepter de partager de manière plus équitable cette ressource si rare et risquer de se mettre en péril ? C’est dans ce contexte qu’un hydrologue américain, Elwood Mead, sera invité par les sionistes à venir en Palestine, c’est chose faite en 1923 et en 1927.

C’est dans ce contexte qu’un hydrologue américain, Elwood Mead, sera invité par les sionistes à venir en Palestine, c’est chose faite en 1923 et en 1927. C’est pourquoi, aucun responsable politique israélien ne peut renoncer à « l’or bleu » des Territoires occupés. Israël considère comme un casus belli toute tentative d’appropriation de ses ressources en eau par les pays voisins. C’est le cas par exemple pour la Syrie, qui convoite une partie du Jourdain. Aujourd’hui le territoire de Gaza restitué aux Palestiniens, est un territoire qui a connu des pompages tellement excessifs que ce qu’il reste d’eau est impropre à la consommation (pollution, salinisation…), sachant que les nappes phréatiques mettent des décennies à se reconstituer.

C’est pourquoi, aucun responsable politique israélien ne peut renoncer à « l’or bleu » des Territoires occupés. Israël considère comme un casus belli toute tentative d’appropriation de ses ressources en eau par les pays voisins. C’est le cas par exemple pour la Syrie, qui convoite une partie du Jourdain. Aujourd’hui le territoire de Gaza restitué aux Palestiniens, est un territoire qui a connu des pompages tellement excessifs que ce qu’il reste d’eau est impropre à la consommation (pollution, salinisation…), sachant que les nappes phréatiques mettent des décennies à se reconstituer.

De plus en plus d’espoir sont placés dans le projet fou consistant à faire revivre la mer Morte, qui était à terme condamnée si aucune action politique n’était entreprise. Comme la mer d’Aral, ce lac salé a perdu en un demi-siècle près du tiers de sa superficie, si bien qu’il est aujourd’hui divisé en deux bassins distincts. En cause, les prélèvements excessifs du Jourdain qui l’alimente et l’évaporation importante de l’eau due aux usines de production de sel qui le bordent.

De plus en plus d’espoir sont placés dans le projet fou consistant à faire revivre la mer Morte, qui était à terme condamnée si aucune action politique n’était entreprise. Comme la mer d’Aral, ce lac salé a perdu en un demi-siècle près du tiers de sa superficie, si bien qu’il est aujourd’hui divisé en deux bassins distincts. En cause, les prélèvements excessifs du Jourdain qui l’alimente et l’évaporation importante de l’eau due aux usines de production de sel qui le bordent.