mardi, 30 septembre 2025

Les Foules de Lourdes, le testament antimoderne de Huysmans

Les Foules de Lourdes, le testament antimoderne de Huysmans

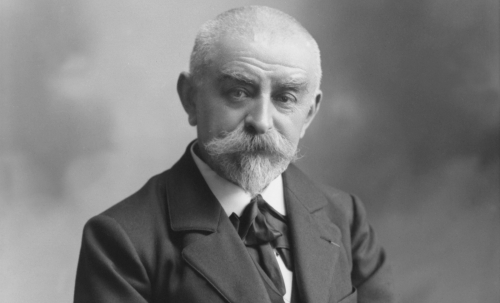

Claude Bourrinet

Je veux qu’on y vienne en procession.

La Vierge

L’homme est un animal adorateur. Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer.

Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.

De la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là.

Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.

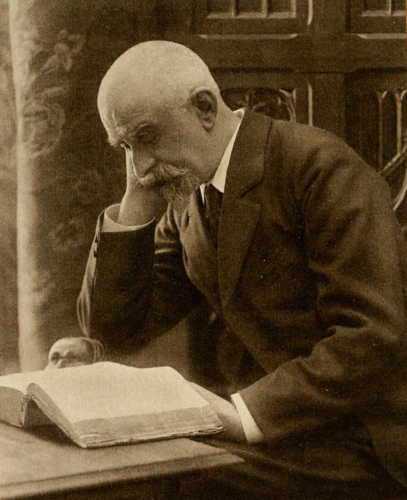

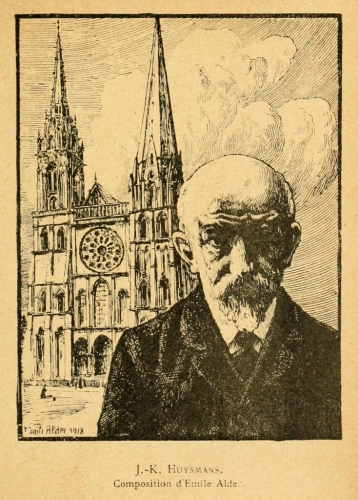

Une mystique naturaliste

Il restera toujours un fond naturaliste, chez Huysmans, qui, jusqu'à sa dernière heure où, vêtu de la robe noire et du capuchon des moines de Saint Benoît, il rendit l'âme, éprouvera, comme la présence lancinante d'une basse continue, le souci angoissé de trouver les signes tangible, matériels, du surnaturel, dans un monde livré à la banalité de la décadence, et encore davantage de sa propre existence d'homme souffrant en quête de salut (1).

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.

Une comparaison avec Les Confessions de Saint-Augustin suffit à mesurer l'écart qui sépare ces deux convertis sur le tard. Chez l'évêque d'Hippone, on se laisse emporter par des élans lyriques de mysticité, par des considérations théologiques et philosophiques de grande portée, qui irrigueront la pensée médiévale, et au-delà. En revanche, chez Huysmans, on suit pas à pas un itinéraire quasi clinique, déroulant les méandres, les avancées et les retours en arrière d'une âme qui est loin de déboucher rapidement sur la voie royale, si tant est qu'elle y soit un jour parvenue, la foi n'étant jamais vraiment acquise. Huysmans était trop écrivain pour s'abandonner, trop écrivain moderne, c'est-à-dire héritier de la littérature qui débuta avec le romantisme, et transféra le souci du monde, la sociabilité innée des écrivains dits « classiques », oublieux de soi et refoulant l' « amour-propre », dans l'univers narcissique et obscur du poète créant sa propre centralité de prophète et Prêtre du moi, sinon du monde, et toujours en quête de vérité.

« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

Il est vrai néanmoins que son écriture, sa création littéraire, passent nécessairement par la révolution existentielle, violente et profonde, qu'il a vécue. (3) Les deux dimensions sont liées, et, contrairement à beaucoup de symbolistes, qui contrecarrent le pessimisme et la décadence par le culte de l'esthétisme, de l'art, du rêve, il unit intimement la douleur angoissée de la recherche religieuse à sa traduction sur la page blanche. La lecture de ses œuvres, à partir de Là-bas, pour ne pas parler d'En Route, impose à n'importe quel lecteur le sentiment d'être confronté à une expérience vécue.

Les étapes douloureuses (doloristes?) de sa conversion, il les a annotées, comme un carnet de route, dans son œuvre: partant du satanisme dans son « Livre noir », Là-Bas (1891) (qui montre, somme toute, un monde surnaturel, un christianisme à rebours, opposé au naturalisme avec lequel il vient de rompre avec fracas avec A rebours (1884)), il saute le pas métaphysique, se convertit.

Barbey d'Aurevilly avait eu, dès la parution d'A rebours, la prémonition de ce plongeon religieux: il avait prédit, dans un article du Constitutionnel du 28 juillet 1884, que Huysmans aurait un jour à choisir entre « la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix ». Ce chemin de croix (le Cycle de Durtal) est jalonné d’œuvres comme En route (1895) – il mit quand même trois ans avant de traduire littérairement sa conversion de 1892, à la Trappe d’Igny, où il reçoit les sacrements -, La Cathédrale (1898), L'Oblat (1903).

Le dernier livre est la relation de sa tentative de se lier, en 1901, à l'abbaye de Ligugé (photo), dans le Poitou, aventure spirituelle interrompue par l'expulsion de la communauté monastique de Saint Martin, à la suite des lois anti-religieuses de la République franc-maçonne du Petit Père Combe, déclinaison locale – avec le Portugal, en 1911, d'une persécution plus vaste (ou de tentatives, comme en Belgique et en Allemagne), dont font l'objet, sous les pontificats de Léon XIII (1878 – 1903), et Pie X (1903 – 1914), les catholiques européens, y compris en Italie ou en Espagne.

Paradoxalement, cette époque fut aussi, contre un nihilisme de plus en plus rongeur et dissolvant, celle du grand mouvement de conversions littéraires que vont connaître les Lettres françaises au début du XXe siècle avec des auteurs comme Paul Bourget, Péguy, Brunetière, Claudel, Maritain, Jacques Rivière, Psichari, Massignon, Massis, Léon Bloy – qui fut très proche de Huysmans, et se brouilla violemment avec lui -, et d'autres, notamment à la faveur de l'influence d'un abbé très intégré dans les cercles mondains et artistique, l'abbé Mugnier (protrait, ci-dessous), lequel apparaît dans En route, sous les traits de l'abbé Gévresin, mais surtout de celle de l’abbé Gabriel Ferret, mort en 1897, à quarante-cinq ans, à qui Huysmans dédia La Cathédrale (1898).

Le fil conducteur des livres de Huysmans, y compris les premiers, qui étaient naturalistes, sont marqués par une hostilité constante à la modernité, à l'américanisme, à la médiocrité contemporaine, à la bêtise triomphante et à la laideur qui l'accompagne, et fortement imprégnés de pessimisme schopenhauerien, considéré en cette fin de siècle décadente comme si « français » (« Nietzsche déclarait préférer lire Schopenhauer dans sa traduction française plutôt que dans sa version originale », rappelle Clément Rosset). Cette philosophie, à tonalité antimoderne, si tardivement connue, était assez répandue et partagée, explicitement ou implicitement, dans les milieux intellectuels d'alors, et le fut encore davantage au XXe siècle, par exemple par Proust, Céline, Beckett etc., pour n'évoquer que des écrivains français – ou de langue française. Tendance intellectuelle, voire existentielle, violemment contraire à la Weltanschauung chrétienne, mue par l'espérance. Encore faudrait-il tempérer cette opposition, si l'on prend en compte le dogme du péché originel, et un jansénisme qui a beaucoup imprégné la mentalité française, sans oublier un Baudelaire, l'un des maîtres à penser de Huysmans, qui se réclamait de Joseph de Maistre.

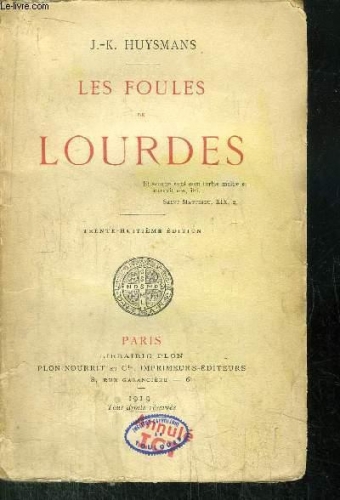

Les foules de Lourdes

Les Foules de Lourdes est le dernier ouvrage de Huysmans, une sorte d'enquête à portée autobiographique, parue un an avant sa mort, le 1er octobre 1906, et relatant un pèlerinage dans la cité mariale, qui dura cinq jours, durant l'été 1904, dont l'écriture est si dense qu'on a l'impression d'un mois de séjour. Il y fut hébergé à la Villa Saint-Antoine par un couple, les Leclaire, qu'il connaissait bien, puisqu'il avait fait construire avec eux une grande demeure, la villa Notre-dame, destinée à accueillir un cercle chrétien d'artistes, non loin de l'abbaye de Ligugé, avant qu'il ne fît profession d'oblat, et quittât les lieux, désertés à la suite de l'expulsion de France des ordres religieux.

Voilà comment Lucien Descaves présente la naissance du projet d'écrire cet opera ultimate: « Vers la fin du mois d’août [1900], il avait été voir passer, en gare de Poitiers, les trains remplis de malheureux qui allaient chercher à Lourdes une guérison miraculeuse. Songeait-il déjà, ayant terminé enfin Sainte-Lydwine, qu’il était en train de raboter, songeait-il à une vision plus directe des souffrances humaines? Je le crois; mais il était sans doute momentanément refroidi par la lecture du roman de Zola. Il revint allégé de cette appréhension. Certes, les descriptions de Zola étaient « justes et admirables »; mais cette revue affreuse des suppliciés conduits vers une guérison hasardeuse par des gens du monde en gants frais et culottes de cyclistes, cela laissait tout de même à l’observateur quelque chose à dire. »

Ce fut du reste à Poitiers que le mal, qui devait l'emporter, commença à être virulent. Lors de son séjour à Lourdes, le cancer à la mâchoire était bien avancé, mais il n'en touche pas un mot. La fin de l’année 1903 et le début de 1904 n’apportèrent à ses maux aucun soulagement.

J'espère montrer que ce récit, qui pourrait tout aussi bien être un roman qu'un reportage, est, selon moi, le chef-d’œuvre de Huysmans. Il mêle en effet, à la manière du romancier, une « intrigue », qui n'est pas rectiligne, mais circulaire, puisqu'il déambule sinueusement entre des points « stratégiques », comme la grotte, le cabinet des médecins qui constatent les miracles, la basilique, oscille de manière itérative, entre la foule et des réduits plus ou moins protégés, entre des personnes bien caractérisées, et l'anonymat des fidèles...

Dans le même temps, il se livre, s'insérant entre des descriptions d'une intensité pathétique et parfois grotesque, à de profondes réflexions religieuses, théologiques, tout en ressassant des griefs (la laideur de l'architecture, la médiocrité des spécimens d'humanité qui arrivent par wagons, les comportements grégaires). Il confronte son écœurement à des justifications, des objections spirituels, toujours hanté par la crainte d'être enferré dans le rets perfides du Malin à l'affût, dont on sent la présence pérenne, même en ces lieux inspirés par la Vierge, et surtout en ces montagnes mélancoliques des Pyrénées, si chargées de mémoire païenne.

Nous verrons que ce que vit alors Huysmans ne concerne pas uniquement le chrétien, le catholique, mais aussi tout homme libre à l'ère des foules. De même, la filiation du monde lourdesque que Huysmans nous livre avec tout le talent de prosateur poétique qui est le sien n'est pas sans une parenté évidente avec l'univers dantesque. La filiation s'incarne par exemple au fil des cercles de souffrances, qui semblent s'aggraver à mesure que le regard aigu du narrateur inscrit dans notre imagination les symptômes monstrueux, à peine supportables, des maux qui tordent ou abattent, transforment en chair palpitante de douleur, en matière souffrante, des âmes qui ont parcouru des centaines de kilomètres dans des wagons cahotants.

Cette tératologie que Huysmans dévide comme une fresque infernale avec des mots puissants, des vocables parfois recherchés dont les sonorités et les couleurs nous font voir et sentir, au point que, tout en étant fascinés, nous sommes terrifiés, saisis de répugnance, sont, comme chez le poète florentin évoluant de bolgia en bolgia, évidemment des symboles: manifestation du péché, même parmi les innocents, les enfants – mais pour l'auteur de Là-bas, il n'y a pas d’innocence, nous sommes tous coupables, et la purulence de la chair est l'image, en vérité, d'une condition frappée par un mal profond, indéracinable. En même temps, comme dans la Divine comédie, nous sommes souvent émus, pris de compassion, d'une pitié irrépressible pour ces êtres touchés par la maladie, non seulement parce que ce sont des humains, comme nous, mais aussi, comme dit Homère, et toute l'Antiquité avec lui, parce que ce sont des mortels. Huysmans nous renvoie à ce que nous sommes, des créatures pathétiques, vaines, chétives, faites pour peiner, et c'est le sceau d'Adam et d'Eve.

Il ne se livre d'ailleurs pas à une taxinomie des pèlerins en fonction de leurs talents. Le savoir, le génie même, n'apparaissent pas dans les critères qui président à ses descriptions. Malgré tout, il établit une hiérarchie: plus on est riche, plus on se livre à la représentation, à la commedia, au théâtre narcissique, et plus on cache sa misère dans les plis compliqués de sa vêture sociale, qui doit se voir; en revanche, quelques êtres simples, naïfs, aussi primitifs que la peinture médiévale qu'il prise tant, qu'ils soient âgés ou enfants, accompagnateurs ou patients, nonnes ou prêtres, trouvent grâce à ses yeux. Mais ils sont peu nombreux. Ils se singularisent par une présence sans arrière-pensée d'amour-propre, comme la rose qui est parce qu'elle est, ou par un sens du devoir plein, total, par cette noblesse de l'action qui, lorsqu'elle est orientée vers le bien, l'amour du prochain, élève jusqu'à la sérénité, et parfois l'extase. Combien d'infirmières, de soignantes, de brancardiers admirables se donnent ainsi à corps perdu ? Ils sont la prémonition du Paradis, que l'on n'entrevoit guère, et auquel on n'a pas accès, hormis dans ces espèces de songes ritualisés et concentrés que sont les prières vécues (toutefois, la majeure partie des malades les débitent à la chaîne, comme des formules magiques).

Et il y a l'espoir. Il fait vivre, en tout cas survivre, et, du moins le croit-on, guérit. Peu. Car à Lourdes, on s'arrête surtout à l'Enfer. Le purgatoire, la santé, qui est le salut sécularisé, pour ainsi dire, ne touche qu'une minorité. Des élus, en somme. Et gratuitement. Pourquoi celle-ci, et pas celui-là, qui aurait mérité autant qu'elle d'être sauvé ?

Il est, dans cette immense circonférence où le centre est dans chaque souffrance incommensurable, un petit cercle avec lequel Huysmans sympathise, dont les membres sont tacitement des complices, ou des happy few maîtrisant les afflux brutaux de vagues sensorielles qui renverseraient celui qui n'a aucun intérêt vital à se retrouver en ces lieux. Le petit groupe avec lequel il lui est possible d'entretenir sereinement des propos abstraits, en tout cas d'ordre rationnel, ou anecdotique, qui comprend, comme on l'a vu, des âmes simples, d'élite, si l'on veut, authentiques, proches sans doute de l’Évangile de Jésus, est constitué de quelques personnages importants dont la tâche à Lourdes implique une mise à distance. Ce retrait se traduit par une capacité à examiner, à penser la situation. Il y a quelques prêtres cultivés, mais qui ont leurs limites (notamment dans leur rapport avec la beauté), et des scientifiques, des hommes de métier, des médecins, dont le réflexe premier, professionnel, est de se montrer sceptique face aux présupposés « miracles ».

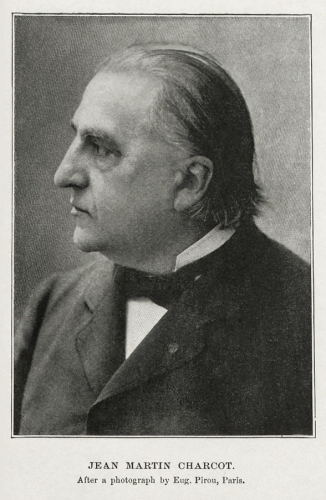

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.

Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

Il n'est pas sûr non plus que de nombreux prêtres d'aujourd'hui ne partagent les analyses du neurologue. Nonobstant, l'impression que ce petit cercle échappe à la pression environnante demeure, et le cabinet où les « miraculés » viennent se faire estampiller, ressemble à une redoute au milieu d'un champ de bataille. Pour autant que Huysmans soit un homme sanguin, violent, emporté, submergé par la répulsion (souvent) ou soulevé par l'admiration (rarement), il demeure un être de raison. La meilleure des morales est de savoir penser, dit Pascal.

L'une des questions vitales pour lui, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas là le cœur même de sa conversion, est celle de la beauté, de l'esthétique. Il constate amèrement le vandalisme auquel a été soumis la petite cité de Lourdes, la destruction de l'ancienne petite église romane, et l'incroyable vulgarité, grossièreté, des ouvrages édifiés, qu'ils fussent des bâtiments religieux, ou des statues. Huysmans s'attarde beaucoup à ce sujet, et a toujours à l'esprit le phénomène saint sulpicien et son esthétique pompière, inauthentique, plébéienne et démagogique, réplique fidèle, dans le contexte artistique du XIXe siècle, d'un siècle industriel de parvenus, siècle bourgeois, béotien, où les créateurs véritables, écrivains, peintres, sculpteurs, ont eu toutes les peines à se faire entendre, voire à survivre.

L'architecture fut sans doute l’un des point névralgiques de cette maladie de la laideur. Huysmans aurait pu utiliser le vocable kitsch, s'il n'était entré dans la langue française qu'en 1962. La basilique du sacré-cœur de Montmartre en est exemple parfait, un beau furoncle sur une colline, triomphant, qui se voit de loin, et qui domine de sa superbe un Paris livré au diable. Huysmans est sans doute l'écrivain de fin de siècle le plus baudelairien qui fût. Rimbaud le fut aussi à sa manière, mais contrairement à son idole, il aimait la nature, transfigurée, il est vrai. Baudelaire comme Huysmans la détestent. Ils s'y ennuient. En revanche, l'esprit, l'âme, se lisent fidèlement dans la création humaine, dans l'artifice, au sens littéral du terme, c'est-à-dire produit de l'artifex.

Pour Huysmans, une petite église romane, une statue gracile, gothique, par exemple (et non néogothique!) de la Vierge, sont des signes de la présence divine (il s'en est expliqué dans son beau livre, qui a achevé de le rendre célèbre, et lui a octroyé une coquette somme, La Cathédrale). Or, l’Église de son temps partage les goûts de la bourgeoisie décadente de l'époque. Elle s'est empressée de détruire, de vendre, ou d'achever de ruiner des héritages sublimes d'un moyen âge qui, malgré le romantisme, n'était pas encore reconnu comme l'un des sommets de la civilisation européenne (et ce déni durera).

Huysmans est stupéfait de s'apercevoir que le clergé, celui d'en bas comme celui d'en haut, est complètement indifférent à ces questions. L'essentiel, pour la hiérarchie sacerdotale, relève de la mission. Il s'agit de répandre la Bonne parole, d'amener à soi le troupeau, et de l'encadrer. En cela, il est fidèle à ce que l’Église a toujours fait depuis les temps premiers de sa naissance, et surtout de sa prise de pouvoir, au IVe siècle. Que ses œuvres matérielles aient été, de surcroît, souvent belles, appartient à un autre ordre que celui de la simple propagation de la foi.

Or, dès la Contre-Réforme, on entre dans l'ère de l'efficacité et des foules urbanisées. Il est nécessaire de promouvoir une esthétique qui relève du fonctionnement social, et qui touche affectivement. Les prêtres rétorquent à Huysmans qu'il s'agit de se mettre à portée du peuple. A cela, il répond que, de tout temps, les choix artistiques et esthétiques ont été imposés, et la foule des fidèles s'est pliée volontiers à ce geste impératif, d'assigner à des cerveaux souvent incultes l'éclat transcendant d'une beauté, qui est le signe du divin. C'est cela, cette ambition que l'on veut bien croire démesurée, qui est rompue, avec la modernité. En revanche, parallèlement au sentimentalisme de loge du concierge, on mise sur le gigantesque, l'Hénaurme, comme aurait écrit Flaubert. Ce qui est grand, gros, puissant et écrasant, impressionne immanquablement le béotien, avec, il est vrai, un autre patron: il faut que ce soit comme dans la réalité.

Tout est cyclopéen, éléphantesque, à Lourdes, et on peut y voir une prémonition de l'esthétique totalitaire, communiste, mussolinienne, nazie, américaine, sous sa forme new-yorkaise, ou disneyienne. Lourdes, c'est le prototype, dans le style néogothique ou néobyzantin, de Disneyland, et les mêmes questions d'encadrement du « tourisme » se pose.

La procession, allégorie de la modernité en marche

On peut s'interroger sur les raisons véritables de la « conversion » de Huysmans. Il ne s'est rendu à Lourdes qu'en traînant avec réticence son carnet de notes dans ses bagages. Du reste, il nous prévient : « […] je n’aime pas les foules qui processionnent, en bramant des cantiques. »

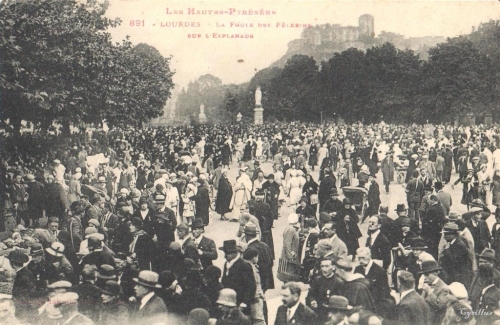

Pourtant, le récit qu'il fait de son pèlerinage, même si le champ dans lequel il évolue paraît clos, et sent l'enfermé, suit tout de même une ligne, du moins jusqu'à l'approche de la fin, la queue s'éteignant peu à peu, comme un cierge mélancolique et fatigué à bout de flamme. Se dessine en effet, au fil de la narration, un crescendo, dont l'achèvement paroxystique est une « formidable procession » composée de « tout un corps d’armée, trente mille hommes », « un cierge à la main, de la grotte au Rosaire, en passant par les lacets en forme d’M couché qui grimpent sur la colline, derrière la basilique, et, après avoir descendu et remonté les rampes, […] sur l’esplanade pour finalement se fondre, en un seul groupe, dans le cirque immense du Rosaire».

Pour jouir de ce spectacle exceptionnel, Huysmans s'assied « auprès de quelques prêtres, sur les marches de la chapelle. De là, [il] domine, au-dessus du Gave, la basilique, la rampe, l’esplanade, le Rosaire, vus de profil; c’est l’endroit le mieux situé pour assister au gala de la féerie du feu».

Cette procession est en effet placé sous le signe de la lumière. Or, la lumière est le symbole du Divin, son éclat, le signe de sa présence, et c'est pourquoi les églises dites « gothiques », avec leurs vitraux, ont, à partir de l’Évêque de Saint-Denis Suger, pris le pas sur les sombres églises dites « romanes ». Mais la lumière est aussi très présente, en enfer, par la vertu des flammes.

Le choix de l'incendie comme métaphore filée s'est imposé pour décrire cette coulée humaine où tout semble se fondre. « Dans la nuit, la grotte, creusée sous la basilique, flamboie comme une fournaise; c’est de là que part l’incendie propagé par les cierges des pèlerins que l’on ne voit pas ; il semble que des étincelles sautées du fond d’un four ouvert et portées par le vent voltigent dans les lacets de la colline, qui, lentement, s’embrasent ; et les bluettes gagnent du terrain, pétillent déjà dans les arbres derrière l’abside de la basilique et atteignent, peu à peu, en tournant, le parvis, avant de descendre sur la rampe de droite, dans une indescriptible cacophonie de Laudate Mariam, de «Au ciel, au ciel! », mêlés à des cantiques de langues étrangères, tous écrasés, pourtant, par la masse pesante des Ave.

Et voici la basilique qui s’illumine du haut en bas, qui se découpe en des lignes tricolores dans l’ombre et elle paraît plus étriquée, plus chétive encore, sur le fond de ces montagnes que les ténèbres, déchirées par les coups de lumière, agrandissent. La chaufferette ronde, à couvercle, le gueux posé sous ses pieds, le toit du Rosaire, brasille avec la ferblanterie de son dôme et ses oculi rouges. Maintenant, les deux rampes sont en pleine combustion; l’on monte sur l’une et l’on descend sur l’autre; l’on dirait d’une roue de feu, couchée sur le flanc, à demi soulevée du sol, qui tourne, en crépitant, lançant, dans son mouvement giratoire, des gerbes d’étincelles. Les cierges qui grimpent se hâtent, semblent marcher, en poussant des cris de victoire, à l’assaut de la basilique ; et subitement, dans le sillage scintillant, de grands trous se font; le vent a éteint des cierges et des mouches de feu volent pour les rallumer et les trous noirs disparaissent, bouchés par des paquets de flammes !

Et cela tourne, tourne, sans arrêt, dans un vacarme d’Ave soutenu par les cuivres de la fanfare ; au loin, l’esplanade qui déborde, fait songer à une plaine dont la récolte se carbonise, à des champs d’épis en ignition; et les tiges de cette moisson qui brûle projettent un éclairage de théâtre sur les arbres des alentours dont le vert s’albumine et se décolore. »

La description se poursuit, magnifiquement, superbement, et le lecteur est aussi fasciné que le spectateur.

Le XXe siècle en a vu, des processions aux flambeaux ! Ce n'est pas ce qui a manqué dans cet âge de fer et de feu !

Au demeurant, les manifestations collectives de foi ardente, où l'individu se perd et communie avec ses proches par la famille, la résidence, ou la religion, sont très communes dans l'Histoire humaine. C'était, et c'est encore le cas dans les rites chamaniques, ou chez les aborigènes. Jünger, dans un récit de voyage au Japon dédié à Julien Gracq, a décrit ce qu'il a vu à Kiyo-Také, une ville de province, dans les environs de Nikko : « Cette danse, à laquelle n'importe qui pouvait prendre part, se mouvait dans un vaste rond-point, autour d'une chapelle en forme de tour, haute et étroite. Les musiciens qui y jouaient répétaient, des heures et des heures durant, sur des tambours voilés et un instrument au son clair, une cloche, je suppose, un simple motif de quatre notes:

ti-tin...ta-tàm.

Les danseurs et danseuses portaient des kimonos d'été à dessins en damiers et tenaient dans la main de larges chapeaux de paille tressés. Ils tournaient lentement, en mesure, chacun pour soi, brandissant parfois leur chapeau, l'ouverture tournée vers le ciel. Il pleuvait: nous nous trouvions parmi les rangs serrés des spectateurs, sous des parapluies plats de papier.

Ici, les visages, et surtout ceux des jeunes filles, se simplifiaient encore, à mesure qu'ils se rapprochaient de l'extase... »

Songeons aussi au Tatbir (photo), rituel chiite, où, dans une procession fiévreuse, à grands geste, certains exaltés se font saigner le crâne en commémoration de la mort du jeune petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein ibn Ali, qui a été tué à la bataille de Kerbala. Les exemples sont légions. Mais ces cas supposent une divinité, ou plusieurs, des croyances, la certitude qu'un monde supra-humain existe vraiment.

Or, la fin du XIXe siècle est cette époque où Nietzsche a annoncé la mort de Dieu. C'est l'âge du nihilisme.

On peut aborder le phénomène de transe collective d'usage à Lourdes, lors des pèlerinage, de deux façons: ou l'on survalorise l'état de fusion «mystique» qui absorbe les fidèles, parfois pour leur bien (Huysmans note que certains paraissent transfigurés, et portent à leur prochain une considération qu'ils ne manifestaient sans doute pas avant de venir en ces lieux saints, et qu'ils abandonneront peut-être, sans doute, en s'en éloignant); ou l'on se concentre sur les réactions individuelles d'un personnage tel que J-K. Huysmans, d'un caractère de chien, jaloux de sa liberté comme un ermite, soucieux jusqu'à la folie de l'authenticité de l'existence, et des relations avec le monde et la vérité.

Huysmans n'a pas reçu la grâce, comme un Pascal. Il n'y a pas vraiment eu, chez lui, de nuit mystique, de Mémorial. Sa « conversion » est un long cheminement, ouvrage de sa volonté. Je ne prétends pas qu'il n'était pas «croyant»: il pensait, manifestement, que Jésus existait vraiment, comme la sainte Vierge, et que les saints, comme Sainte Lydwine de Schiedam, étaient des créatures élues de Dieu, dotées de vertus charismatiques. Mais il n'est pas un mystique, comme Saint Jean de la Croix.

Il semble plutôt avoir réagi comme un être sur la défensive, qui entend préserver une intégrité toujours mise en péril par l'action ubiquiste et dissolvante d'une modernité agressive, stupide, et obscène. De là son retranchement dans l'art (il est poète, c'est-à-dire, au sens où l'entend Roman Jakobson, soucieux au plus au point de la chair et de la peau des mots, de la phrase, du rythme, de la préciosité de la langue), dans la hantise de la beauté, dans les souvenirs éblouis du moyen-âge, de siècles où il était naturel d'être chrétien, de porter en soi un sens, qui est aussi celui, partagé, par la société, par les pouvoirs religieux et politiques. Ce sens, au moment où science et républicanisme communient dans le même culte de l'homme vernaculaire, commun, dans le dernier homme nietzschéen, il faut se le donner, le conquérir, l'arracher à un grand corps, celui de l’Église, qui vit encore quelque peu, mais dont l'on sent bien qu'il est près de l'agonie. Seule l'écriture permet de garder la tête hors de l'eau, et de pouvoir respirer. Tant bien que mal, et souvent mal.

L'un des contemporains de Huysmans, Gustave Le Bon, a écrit, en 1895, un ouvrage célèbre, La psychologie des foules, où il revient, au détour de la description du phénomène holiste de la communauté soudée en acte, sur le sujet de la préservation de l'être singulier dans un milieu oppressant où le collectif l'emporte. Il serait trop long de suivre toutes les étapes de son argumentation. Mais on peut retenir cette phrase, qui s'applique bien à Huysmans : « Les individualités qui, dans la foule, posséderaient une personnalité assez forte pour résister à la suggestion, sont en nombre trop faible pour lutter contre le courant. » Cette vérité s'applique autant à celui qui se fond dans une collectivité fusionnelle ayant pour centre une croyance forte, et comme manifestation des gestes et des sons ritualisés, que pour ce que Jünger nomme Le Rebelle, tentant d'échapper à l'effacement de son existence par l'empire du vide.

Notes:

(1) « Il faudrait, se disait-il [Durtal], garder la véracité du document, la précision du détail, la langue étoffée et nerveuse du réalisme, mais il faudrait se faire aussi puisatier d’âme et ne pas vouloir expliquer le mystère par les maladies des sens ; le roman, si cela se pouvait, devrait se diviser de lui-même en deux parts, néanmoins soudées ou plutôt confondues, comme elles le sont dans la vie, celle de l’âme, celle du corps, et s’occuper de leurs réactifs, de leurs conflits, de leur entente. Il faudrait, en un mot, suivre la grande voie si profondément creusée par Zola, mais il serait nécessaire aussi de tracer en l’air un chemin parallèle, une autre route, d’atteindre les en deçà et les après, de faire en un mot, un naturalisme spiritualiste : ce serait autrement fier, autrement complet, autrement fort ! » (ex: Là-bas. Gallimard. Folio classique, p. 30-81).

(2) « Bienheureuse Lydwine, elle obtient du Ciel la permission de souffrir pour les autres, d’alléger les malades en prenant leurs maux. »

(3) « Que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu, qu’il est grandement temps d’agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes, et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c’est-à-dire du Travail ! » Baudelaire ; Mon cœur mis à nu.

16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, joris-karl huysmans, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, catholicisme, lourdes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 janvier 2025

Comparaison entre Huysmans et Houellebecq

Comparaison entre Huysmans et Houellebecq

Claude Bourrinet

Finalement, au lieu de déployer l’artillerie lourde de la démonstration, qui souvent ne fendille qu’à peine les murs épais de la conviction scellée du mortier de l’amour-propre, il vaut mieux exposer les choses, comme des preuves étalées sur un étal policier du Quai des Orfèvres. La comparaison, si elle n’est pas raison, offre cependant sa ration d’évidence, dans le fait d’exister et de confronter.

On sait que Houellebecq, dans un de ses derniers ouvrages, se réclame explicitement de Huysmans.

Pour être honnête, sa prétention, d’être de ses héritiers, n’est pas sans arguments. L’un d’eux est la visée commune des deux écrivains, qui entreprennent de peindre la modernité, crue et vérifiable comme une photographie, tout en en faisant la satire. On poussera même la similitude en élargissant leur vision, jusqu’à la question religieuse. Huysmans, dans ses premiers romans, décrit un monde dégradé, sordide, matérialiste, prosaïque, la cité de la mort de Dieu. Quant à Houellebecq, lui aussi, il laisse deviner que ses dénigrements acérés de la classe moyenne sont motivés par le sentiment du nihilisme, et de l’absence de transcendance spirituelle.

Tous deux usent de l’antiphrase, de l’ironie, à la Flaubert, ou comme le faisait Baudelaire dans son Spleen de Paris, peut-être plus à l’avantage de Huysmans, qui réussit à retrouver la poésie des êtres qui hantent, comme des misérables créatures, le labyrinthe de l’enfer terrestre, et qui méritent, malgré tout, la compassion chrétienne, présente aussi bien chez lui, que chez l’auteur des Fleurs du Mal. En revanche, on cherchera vainement une trace de pitié chez l’auteur des Particules élémentaires, peut-être parce que la classe moyenne, contrairement aux membres des milieux populaires, n’inspire nullement ce genre d’émotion; mais aussi parce que Houellebecq, en fait, est un intellectuel, qui aurait pu, comme Bourdieu, rédiger des essais de sociologie polémistes. Il ne se lasse pas, du reste, d’alourdir sa pauvre prose de considérations théoriques, qui ont certes l’efficacité de dissertations assez simples pour être comprises d’un bon élève de classe terminale, ou d’un militant de droite, mais qui réussissent à lasser le lecteur, du moins celui qui est habitué à des mets plus délicats et plus légers. Son style n’est pas un style, c’est une photocopieuse. Contrairement à Huysmans, qui, par son écriture, crée un monde traversé de figures quasi mythiques, comme doit en abriter tout bon roman, il dresse des constats de journaliste. Les personnages de Houellebecq, comme ceux de Sartre, sont des idées qu’il voudrait incarnées ; ceux de Huysmans vivent de leur propre vie.

Pour permettre de se faire une idée de ces oppositions, j’ai confronté deux paires d’extraits : deux textes de Huysmans, l’un tiré des Soeurs Vatard, l’autre d’En Ménage ; les deux textes de Houellebecq, quant à eux, proviennent de Soumission. Et l’on verra ce qu’on a perdu en près d’un siècle et demi.

Textes de Huysmans :

« Par désœuvrement, elles observaient les moindres détails du chemin de fer, le miroitement des poignées de cuivre des voitures, les bouillons de leurs vitres ; écoutaient le tic-tac du télégraphe, le bruit doux que font les wagons qui glissent poussés par des hommes ; considéraient les couleurs différentes de fumées des machines, des fumées qui variaient du blanc au noir, du bleu au gris et se teintaient parfois de jaune, du jaune sale et pesant des bains de Barège ; et elles reconnaissaient chaque locomotive, savaient son nom ; lisaient sur son flanc l’usine où elle était née : chantiers et ateliers de l’Océan, Cail et Cie, usine de Graffenstaden, Koechlin à Mulhouse, Schneider au Creusot, Gouin aux Batignolles, Claparède à Saint-Denis, participation Cail, Parent, Schalken et Cie de Fives-Lille ; et elles se montraient la différence des bêtes, les frêles et les fortes, les petiotes sans tenders pour les trains de banlieue, les grosses pataudes pour les convois à marchandise. »

« Il avouait d’exultantes allégresses, alors qu’assis sur le talus des remparts, il plongeait au loin, voyait les gazomètres dresser leurs carcasses à jour et remplies de ciel, pareils à des cirques bâtis de murs bleus et soutenus par des colonnes noires. Alors, le site prenait pour lui une inquiétante signification de souffrances et de détresses. Dans cette campagne dont l’épiderme meurtri se bosselle comme de hideuses croûtes, dans ces routes écorchées où des traînées de plâtre semblent la farine détachée d’une peau malade, il voyait une plaintive accordance avec les douleurs du malheureux, rentrant de sa fabrique, éreinté, suant, moulu, trébuchant sur les gravats, glissant dans les ornières, traînant les pieds, étranglé par des quintes de toux, courbé sous le cinglement de la pluie, sous le fouet du vent, tirant, résigné, sur son brûle-gueule. »

Textes de Houellebecq :

« Je n'avais aucun projet, aucune destination précise ; juste la sensation, très vague, que j'avais intérêt à me diriger vers le Sud-Ouest ; que, si une guerre civile devait éclater en France, elle mettrait davantage de temps à atteindre le Sud-Ouest. Je ne connaissais à vrai dire à peu près rien du Sud-Ouest, sinon que c'est une région où l'on mange du confit de canard ; et le confit de canard me paraissait peu compatible avec la guerre civile. Enfin, je pouvais me tromper. »

« Selon le modèle amoureux prévalant durant les années de ma jeunesse (et rien ne me laissait penser que les choses aient significativement changé), les jeunes gens, après une brève période de vagabondage sexuel correspondant à la préadolescence, étaient supposés s'engager dans des relations amoureuses, exclusives, assorties d'une monogamie stricte, où entraient en jeu des activités non seulement sexuelles mais aussi sociales (sorties, week-ends, vacances). Ces relations n'avaient cependant rien de définitif, mais devaient être considérées comme autant d'apprentissages de la relation amoureuse, en quelque sorte comme des "stages" (dont la pratique se généralisait par ailleurs sur le plan professionnel en tant que préalable au premier emploi). Des relations amoureuses de durée variable (la durée d'un an que j'avais pour ma part observée pouvait être considérée comme acceptable), en nombre variable (une moyenne de dix à vingt apparaissant comme une approximation raisonnable), étaient censées se succéder avant d'aboutir, comme une apothéose, à la relation ultime, celle qui aurait cette fois un caractère conjugal et définitif, et conduirait, via l'engendrement d'enfants, à la constitution d'une famille. »

15:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, michel houellebecq, joris-karl huysmans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook