Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

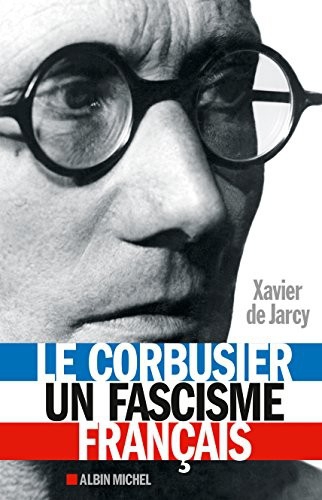

Les spécialistes le savaient, même s’ils tentaient parfois de le minimiser : la guerre de Le Corbusier n’avait pas été exemplaire. Cinquante ans après sa disparition, voici que les informations sur son parcours politique se multiplient. Les deux livres publiés ces jours-ci, Un Corbusier, de François Chaslin, et Le Corbusier, un fascisme français, de Xavier de Jarcy révèlent l’ampleur de sa part d’ombre.

L’homme de la Cité radieuse avait été l’un des modèles d’Eugen Robick, l’«urbatecte» de la Fièvre d’Urbicande, l’un de mes premiers albums avec François Schuiten. Dès cette époque, j’avais peu de sympathie pour le doctrinaire. Mais je n’imaginais pas l’ampleur de ses engagements et de ses compromissions. La tentation fasciste ne fut pas pour Le Corbusier une simple marque d’opportunisme : ses relations avec les idéologues de la droite nationaliste ont duré des décennies et marqué en profondeur sa pensée urbanistique. On pourrait dire que Le Corbusier fut à l’architecture ce que Martin Heidegger, son contemporain presque exact, fut à la philosophie : un géant fourvoyé.

Mépris. Né en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1887, il s’installe à Paris dès 1917, rêvant de jouer un rôle actif dans la reconstruction. Il devra attendre une guerre de plus. En attendant, il bâtit quelques remarquables villas, tout en multipliant les projets radicaux. L’Esprit nouveau qu’il promeut n’est pas loin de l’Ordre nouveau. Le Dr Pierre Winter, leader du Parti fasciste révolutionnaire, l’avocat Philippe Lamour, rédacteur en chef de la revue Plans, et l’ingénieur François de Pierrefeu, passionné d’occultisme, sont ses amis les plus proches. Tous appartiennent à la frange la plus dure de la droite française, celle qui descend dans les rues de Paris le 6 février 1934. Un jour qui, selon Le Corbusier, marque «le réveil de la propreté».

Classement, hiérarchie, dignité sont pour lui les valeurs suprêmes. Inspirées par les vues aériennes, les perspectives qu’il trace réduisent les hommes à des silhouettes interchangeables. Champion de l’ordre, il affirme que «l’animal humain est comme l’abeille, un constructeur de cellules géométriques». La standardisation qu’il prône a d’abord une valeur morale, que vient souligner l’emploi systématique du blanc : «On fait propre chez soi. Puis on fait propre en soi.»

Le Corbusier cache d’autant moins son mépris de la démocratie parlementaire qu’elle ne donne aucune suite à ses projets. Et c’est donc aux régimes autoritaires qu’il propose ses services : eux seuls pourraient agir à l’échelle qu’il souhaite. Mais Staline ne veut pas de lui à Moscou. Et Mussolini ne répond pas à ses appels. L’architecte, pourtant, ne ménage pas ses éloges : «Le spectacle offert actuellement par l’Italie, l’état de ses capacités spirituelles, annonce l’aube imminente de l’esprit moderne.»

Impétuosités. Le pire est à venir. La débâcle de juin 1940 apparaît à Le Corbusier comme «la miraculeuse victoire française. Si nous avions vaincu par les armes, la pourriture triomphait, plus rien de propre n’aurait jamais plus pu prétendre à vivre», écrit-il à sa mère. Quelques semaines plus tard, il se réjouit du grand «nettoyage» qui se prépare : «L’argent, les Juifs (en partie responsables), la franc-maçonnerie, tout subira la loi juste. Ces forteresses honteuses seront démantelées. Elles dominaient tout.» Le ton de certaines lettres est plus nauséabond encore : «Nous sommes entre les mains d’un vainqueur et son attitude pourrait être écrasante. Si le marché est sincère, Hitler peut couronner sa vie par une œuvre grandiose : l’aménagement de l’Europe.»

L’architecte se persuade que son heure est venue. «Il s’est fait un vrai miracle avec Pétain. Tout aurait pu s’écrouler, s’anéantir dans l’anarchie. Tout est sauvé et l’action est dans le pays.» Cela fait tant d’années qu’il voudrait construire autre chose que de belles villas, tant d’années qu’il rêve de villes édifiées ex nihilo. Alors, pourquoi ne pas faire confiance au Maréchal, même si rien dans le parcours du vieil homme ne le prédispose à accueillir ses impétuosités modernistes ?

Le Corbusier rejoint Vichy dès la fin de l’an 40. Bientôt nommé conseiller pour l’urbanisme auprès du gouvernement, il dispose d’un bureau à l’hôtel Carlton et commence à écrire l’Urbanisme de la Révolution nationale. Le 27 mars 1941, il rencontre Pétain, «celui qui a les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre le domaine bâti de la France». Les publications se multiplient : Sur les quatre routes, Destin de Paris, la Maison des hommes et la Charte d’Athènes. Malgré les nombreuses relations que Le Corbusier compte à Vichy, les choses ne tardent pas à s’enliser. En juin 1942, son plan d’urbanisme pour Alger est rejeté. Début juillet, il fait ses adieux «au cher merdeux Vichy». Rentré à Paris, il devient conseiller technique à la fondation du docteur Alexis Carrel, le théoricien de l’eugénisme. Il n’en démissionne que le 20 avril 1944, «l’esprit régnant là ne me convenant pas», découvre-t-il soudain.

Amnésie. Après la guerre, la reconversion est instantanée : «La page tourne et il faut se décider à l’admettre !» Il n’est même pas question d’amnistie, mais d’une pure et simple amnésie. Le Corbusier toilette habilement sa biographie. Non content de gommer les traces de son long séjour à Vichy, il se fait passer pour une victime des pétainistes. Mais il restera fidèle jusqu’au bout à quelques-unes de ses amitiés les plus douteuses, et ne reviendra ni sur son taylorisme ni sur son mépris des «populations parasitaires» et des «habitants stériles».

Soutenu par Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, admiré par Malraux qui voit en lui le plus grand architecte du siècle, Le Corbusier peut enfin construire les tours et les barres qu’il dessine depuis les années 20. Le fasciste d’hier est désormais le «fada», tandis que la Charte d’Athènes devient la bible des urbanistes. Le mythe Le Corbusier se solidifie. Le 1er septembre 1965, quelques jours après sa noyade à Roquebrune, Malraux salue son «vieux maître» et son «vieil ami», faisant du bâtisseur de la Cité radieuse l’une des incarnations de la France gaulliste…

S’ils se recoupent sur bien des points, les deux livres qui paraissent aujourd’hui procèdent de manière très différente. Nombreux documents à l’appui, Xavier de Jarcy instruit avec rigueur le procès d’un «personnage aux rêves totalitaires, au cynisme en béton armé». Dans son ample Un Corbusier, débordant d’informations mais quelque peu chaotique, François Chaslin propose de son côté un portrait sans complaisance, doublé d’une évocation mélancolique du destin des Cités radieuses.

On ne pourra plus passer sous silence les engagements de Le Corbusier. On débaptisera sans doute quelques rues, on effacera son image de quelques billets de banque. Mais on n’est pas près d’en finir avec lui.

Paraît également «Le Corbusier, une froide vision du monde», de Marc Perelman (Michalon, 256 pp., 19 €).

François Chaslin, Un Corbusier ,Seuil, 524 pp., 24 €.

Xavier de Jarcy, Le Corbusier, un fascisme français, Albin Michel, 288 pp., 20 € (en librairie le 9 avril).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg