Les attentats du 13 Novembre 2015 visaient la France, pas seulement en tant qu’État, pas seulement à cause de ses forces armées combattant le fanatisme armé, mais la France en tant qu’idéal culturel. La Culture d’une Nation fait son identité, c’est ce qui la distingue d’une autre, mais aussi ce qui fait que ses citoyens ne soient pas des consommateurs acculturés. En voulant commettre des attentats contre des citoyens, les terroristes voulaient atteindre ce qu’ils incarnent comme représentants d’une culture pluriséculaire, qui a toujours su rayonner à travers le monde. Pourtant, loin d’exalter les valeurs culturelles de la France, les médias de masse poursuivirent leur acculturation dans une indifférence des plus sordide. La culture française, entendit-on, n’est pas sa littérature, sa richesse philosophique, et encore moins son roman national, mais au contraire « manger, boire et sortir au bistrot ». Un festivisme qui procède de l’hédonisme de masse, qu’on tente de nous élever au rang de « valeurs » au même titre que les « valeurs républicaines », sinon en mêlant les deux dans un curieux mariage sémantique que l’on put entendre dans tel ou tel plateau télévisuel. Une telle conception culturelle à l’heure d’une telle tragédie est inacceptable.

N’y allons pas par quatre chemins ; l’idée d’une assimilation du festivisme à la culture nationale que les médias de masse, appuyés parfois par des politiciens, veulent nous faire croire est une abjuration. D’abord parce qu’elle procède de l’hédonisme de masse, aussi bien dans son sens premier qu’au sens de culture de masse, mais aussi parce qu’elle veut se substituer aux véritables repères culturels. Imaginer que « boire et manger » devienne un acte de résistance car représentatif d’une culture nationale, quelle qu’elle soit, est une assertion des plus malheureuses mais aussi des plus viles. Elle symbolise le triomphe de l’hédonisme et de son acculturation ; il est désormais impossible de penser qu’un autre modèle puisse exister en-dehors du sien, au risque de se voir jeter l’opprobre. Alors que nos vies se transforment en une vaste campagne publicitaire se réglant à coups de « likes » sur Facebook, il est nécessaire de redonner sens à ce que sont les véritables valeurs culturelles.

Nous en avons mentionnées quelques-unes. La culture nationale est la somme des cultures particulières des couches sociales, mais aussi ses grandes trames. Or, la France est justement un pays à la richesse culturelle fantastique, aussi bien par son génie que par son histoire. La richesse culturelle de la France ne relève pas du festivisme, à la portée de n’importe qui, mais réside en ses écrivains, en ses philosophes, et même en ses illustres hommes d’État. La France, c’est Stendhal, Pascal ou Richelieu, pas le bistrot. Que penseraient les Allemands si on les réduisait à la fête de la bière, ou les Italiens aux spaghetti ? Il ne s’agirait que d’une démarche caricaturale, bonne à figurer dans un guide Michelin, et il est étonnant de voir que pour une majorité de personnes, c’est pourtant cela qui semble être devenu représentatif d’une culture. Que la pinte soit érigé en bouclier contre le terrorisme, c’est le signe, inquiétant, que l’acculturation poursuit sereinement sa route et que la plus grande armée dont nous disposons n’est pas composée de soldats, mais de consommateurs. Bref, les médias de masse « transforment le processus de sélection et de confirmation de la vertu politique en substituant au jugement populaire leurs propres conceptions de l’intérêt médiatique, ils transforment la consécration de l’excellence littéraire ou artistique », comme le disait Christopher Lasch, et ils y parviennent encore plus facilement du fait qu’ils reçoivent le consentement enthousiaste de la population.

En réalité, le seul triomphe, c’est celui de la République de Salò de Pasolini. Tout est conditionné par l’hédonisme ; notre manière de penser en a fait l’alpha et l’oméga d’un mode de vie total ; frivolité et résistance sont la même chose, seul le contexte permet à la première de se travestir en la seconde. « La sous-culture du pouvoir a absorbé la sous-culture de l’opposition et l’a faite sienne : avec une diabolique habileté, elle en a patiemment fait une mode », disait le poète. Le désenchantement du monde est là. Nous ne sommes plus capables d’opposer aux terroristes la beauté, la poésie ou la connaissance, mais seulement du libertarisme. Danser en minijupe est plus important pour la modernité occidentale que de brandir Bernanos. « Tant que tous, bourgeois et ouvriers, s’amasseront devant leur téléviseur pour se laisser humilier de cette façon, il ne nous restera que l’impuissance du désespoir », disait encore Pasolini. Le véritable acte de résistance, ce n’est pas de rester planté devant les journaux télévisés nous vantant le divertissement, mais de ressortir la culture de l’ombre où la culture de masse l’a dissimulée, de s’élever et de s’épanouir. Résister contre la terreur de l’obscurantisme, c’est ramener au plein jour la lueur calfeutrée de notre roman national, de nos livres, de nos provinces, bref, de ce qui fait que la France soit elle-même et pas autre chose.

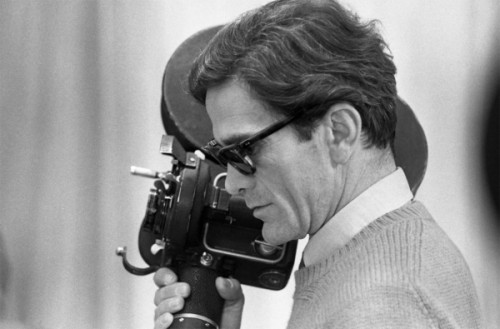

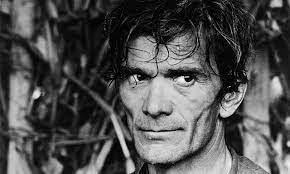

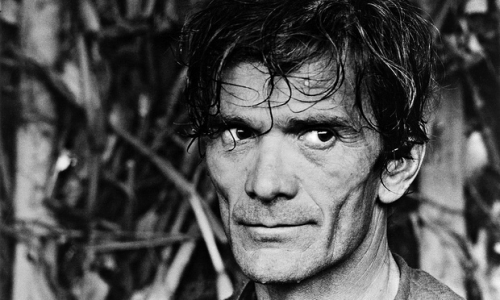

La posthistoire est une définition que j'ai trouvée il y a de nombreuses années dans un poème de Pier Paolo Pasolini. Ce fut comme un coup de tonnerre de lire les vers de Un solo rudere, récités par Orson Welles dans La Ricotta et rassemblés dans Poesie in forma di rosa. Je l'ai mentionné dans l'un de mes livres du dernier millénaire et je l'ai souvent cité au fil des ans, le considérant comme le manifeste douloureux de la tradition mourante. "Je suis une force du passé. Mon amour n'existe que dans la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages oubliés... où les frères ont vécu". Comme lui, j'ai erré "le long de la Tuscolana comme un fou, le long de la voie Appienne comme un chien sans maître" et je me sentais comme un survivant, un "foetus adulte" "né des entrailles d'une femme morte", "à l'extrême limite d'un âge enfoui". Moi aussi, j'ai considéré le crépuscule romain "comme les premiers actes de la posthistoire". La voici, l'après-histoire. Un historien professionnel, Roberto Pertici (Dall'Ottocento alla Dopostoria, ed. Studium), lui a consacré le titre pasolinien d'un livre, en approfondissant certains thèmes et personnalités des deux derniers siècles. La tâche de l'historien, dit-il, est de "chercher les frères qui ne sont plus là", selon l'expression poétique de Pasolini ; et cela place l'historien parmi les forces du Passé, à l'avènement de la Posthistoire.

La posthistoire est une définition que j'ai trouvée il y a de nombreuses années dans un poème de Pier Paolo Pasolini. Ce fut comme un coup de tonnerre de lire les vers de Un solo rudere, récités par Orson Welles dans La Ricotta et rassemblés dans Poesie in forma di rosa. Je l'ai mentionné dans l'un de mes livres du dernier millénaire et je l'ai souvent cité au fil des ans, le considérant comme le manifeste douloureux de la tradition mourante. "Je suis une force du passé. Mon amour n'existe que dans la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages oubliés... où les frères ont vécu". Comme lui, j'ai erré "le long de la Tuscolana comme un fou, le long de la voie Appienne comme un chien sans maître" et je me sentais comme un survivant, un "foetus adulte" "né des entrailles d'une femme morte", "à l'extrême limite d'un âge enfoui". Moi aussi, j'ai considéré le crépuscule romain "comme les premiers actes de la posthistoire". La voici, l'après-histoire. Un historien professionnel, Roberto Pertici (Dall'Ottocento alla Dopostoria, ed. Studium), lui a consacré le titre pasolinien d'un livre, en approfondissant certains thèmes et personnalités des deux derniers siècles. La tâche de l'historien, dit-il, est de "chercher les frères qui ne sont plus là", selon l'expression poétique de Pasolini ; et cela place l'historien parmi les forces du Passé, à l'avènement de la Posthistoire.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

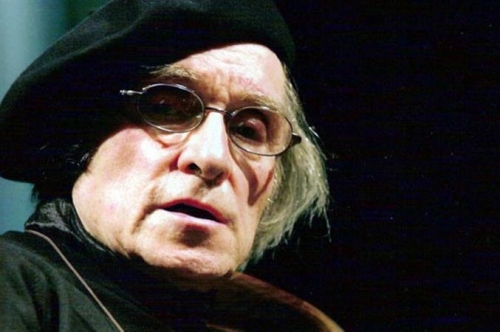

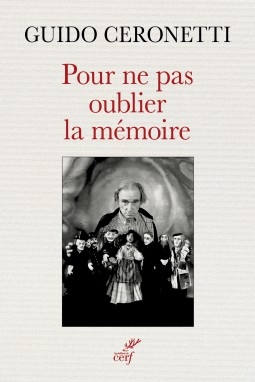

Le témoin oculaire d’une époque de transition

Le témoin oculaire d’une époque de transition Un humaniste dégouté par la violence ordinaire

Un humaniste dégouté par la violence ordinaire