samedi, 06 décembre 2025

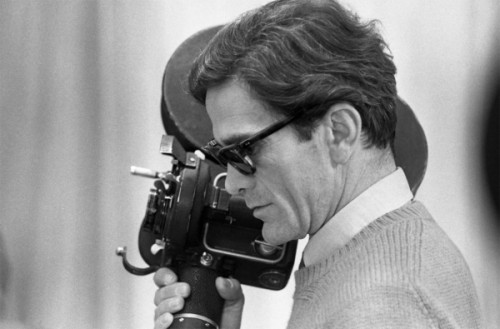

De Roux et Pasolini: les dissidents font la paire

De Roux et Pasolini: les dissidents font la paire

Je n’ai vraiment compris Dominique de Roux — cet esprit décapant, aristocratique dans son goût de déplaire — qu’en lisant Pasolini. L’un est devenu le miroir de l’autre. Ils ont vécu deux vies brèves, à la même époque, dans un même refus instinctif des appartenances bourgeoises. Je n’ose imaginer ce que leur rencontre aurait pu créer. Sans doute un explosif plus puissant que la bombe à hydrogène.

Par Frédéric Andreu

Dominique de Roux et Pier Paolo Pasolini partagent une posture rare : celle des dissidents de l’intérieur. Ils semblent appartenir à un camp — De Roux au paysage littéraire français, Pasolini à la gauche italienne — tout en le contredisant radicalement de l’intérieur. De Roux l’affirme sans détour : « Je n’ai jamais appartenu à aucun camp. » Il cultive ce qu’il nomme « une liberté contre la meute », une intransigeance qui le pousse à attaquer le cléricalisme, les orthodoxies morales et le confort intellectuel de son époque.

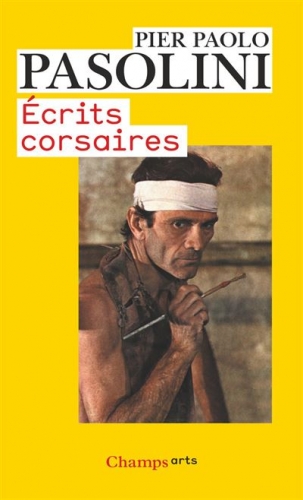

Pasolini, lui, est un hérétique déclaré au sein de la gauche italienne. Il écrit dans les Écrits corsaires :« La gauche m’a toujours considéré comme un hérétique. » Hérétique, il l’est en effet : farouchement contre l’avortement, qu’il voit comme une capitulation devant la logique utilitariste ; contre le théâtre de Mai 68, qu’il accuse d’être une gesticulation bourgeoise plus qu’une révolution ; contre la consommation, qu’il juge « obscène », un acte « grossier » qui uniformise les consciences et détruit toute authenticité populaire. Il ira jusqu’à dire que la société de consommation est « plus fasciste que le fascisme ».

Son amour va à la tradition, à l’homme cosmique, humilié par la machine, effacé par le consumérisme.

« TOUT mon amour va à la tradition

Je viens des ruines, des églises,

des retables d’autel, des villages oubliés des Apennins et des Préalpes

où ont vécu mes frères ». (Poésie en forme de rose, 1964)

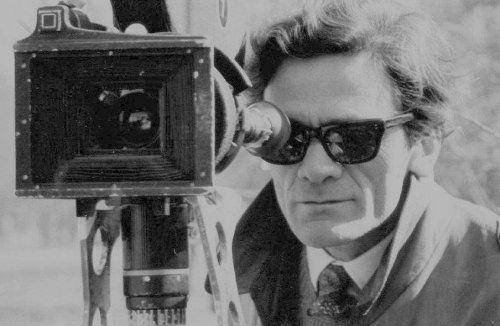

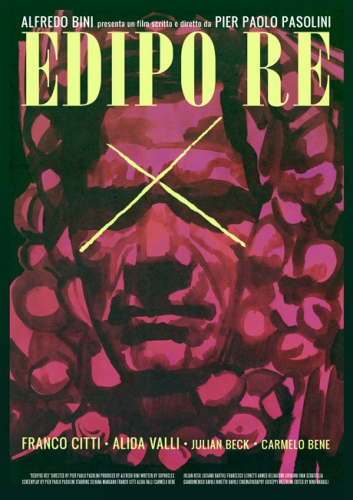

Ce dissident politique est aussi un dissident esthétique : son cinéma est un anti-Hollywood radical. Pasolini refuse les corps lisses, les récits consolants, les couleurs de studio. Il filme à contre-jour de l’Occident cinématographique : théâtre filmé, visages non-professionnels, dialectes, rites archaïques, ascèse de la lumière. À l’usine à rêves, il oppose une fabrique du réel — une vérité nue, biblique, parfois cruelle, mais jamais trompeuse.

Chez De Roux comme chez Pasolini, la dissidence s’accompagne d’un burlesque féroce. De Roux n’hésite pas à tourner en dérision certaines figures religieuses — le cardinal Daniélou « la calotte sur le tête », l’abbé Bruckberger notamment — avec une ironie d’une précision chirurgicale. Il critique les masques, les formes.

Pasolini, à son tour, met en scène dans Uccellacci e uccellini un corbeau marxiste, pédant et bavard, caricature hilarante de l’intellectuel de gauche. Il disait de ce personnage : « Le corbeau parle comme un intellectuel, mais il reste un oiseau : il critique tout, mais ne change rien. » (L’image même du politicien macronoïde parvenu aujourd’hui au pouvoir).

Ce burlesque n’est pas un divertissement : c’est une arme critique. Le rire démasque plus sûrement qu’un discours doctrinal.

Dans la vie, pourtant, une rencontre a eu lieu : celle de Dominique de Roux avec Maurice Ronet, acteur intense, silencieux, qui partageait avec lui une même mélancolie active et une même exigence artistique. Leur dialogue, bien réel, laisse entrevoir ce que De Roux pouvait susciter chez des artistes à la sensibilité aiguë, et ce qu’il était capable de reconnaître chez eux.

Et c’est là que naît une forme de nostalgie imaginaire : il est profondément regrettable que De Roux n’ait jamais rencontré Pasolini. Tout laissait pourtant croire que leurs routes, parallèles, auraient pu un jour se croiser : mêmes années, mêmes combats, même détestation des conformismes. L’un apportant son feu littéraire, l’autre son feu cinématographique. Leur face-à-face aurait sans doute été incandescent — trop incandescent peut-être pour une époque qui ne savait pas accueillir ce genre de fulgurance. En un sens, Gombrowich a été, pour de Roux, une sorte de Pasolini, mais sans la même radicalité.

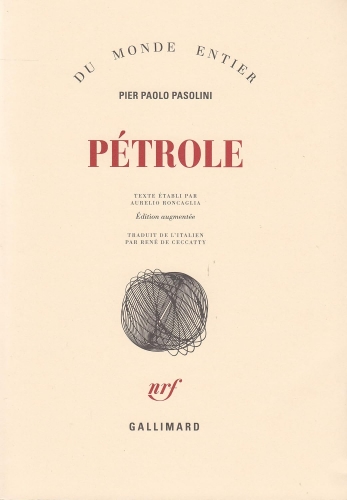

Les deux (h)auteurs quittent la scène, en nous laissant orphelins : De Roux est parti trop tôt, sans avoir tourner toutes les pages de la vie ; Pasolini, assassiné de la pire des manière, n’a pu achever son livre le plus incendiaire, Pétrole, resté comme une voix interrompue. (On n’a pas idée en France du vide laissé par cette disparition).

De Roux et Pasolini : deux dissidents, vraiment. Et, à leur manière, une paire parfaite, même sans s’être connus.

19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, dominique de roux, lettres, littérature, lettres italiennes, lettres françaises, littérature italienne, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 27 novembre 2025

Pier Paolo Pasolini, le prophète que l'on n'a pas écouté...

Pier Paolo Pasolini, le prophète que l'on n'a pas écouté...

Ilaria Bifarini

Source: https://ilariabifarini.com/pier-paolo-pasolini-un-profeta...

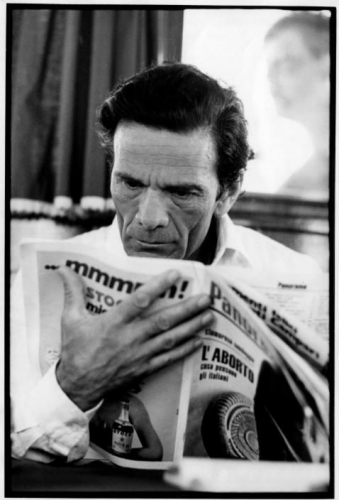

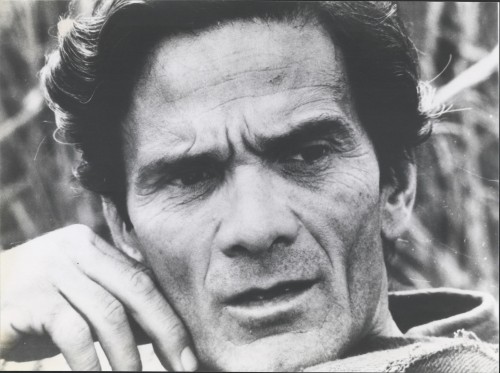

Parmi les thèmes du baccalauréat, se distingue un extrait de Pier Paolo Pasolini, une figure controversée et encore peu comprise aujourd’hui, sauf de manière superficielle, selon une lecture conformiste. L’intellectuel éclectique et polyvalent, le poète de Casarza, fut le premier à prophétiser et dénoncer publiquement ce que serait l’avènement du néolibéralisme, à travers la dictature sournoise et trompeuse de la société de consommation.

Aux États-Unis, la consommation de masse s’affirme dès la fin de la Première Guerre mondiale, afin d’absorber le surplus de production de l’industrie de guerre. La caractéristique distinctive de ce modèle est la dépense croissante pour des biens superflus et non nécessaires. La force motrice est la production de masse, standardisée, mécanisée et destinée au grand public, la masse précisément, celle qui est aussi employée dans la production. Le travailleur, de plus en plus aliéné par l’automatisation, joue dans son temps libre le rôle d’un consommateur actif et conscient, qui le légitime en tant qu’individu et pour lequel il est prêt à s’endetter. La substrat socioculturel américain constitue un terrain fertile pour le triomphe de la croyance consumériste.

Bien qu’avec quelques décennies de retard, l’Italie n’a pas été immunisée contre ce phénomène pernicieux basé sur l’instauration de besoins toujours nouveaux pour alimenter la consommation de biens produits dans un cycle continu, sans interruptions ni déviations pour la saturation ou la satisfaction des besoins matériels; le mythe et l’idéal du modèle américain s’installent, dès l’après-guerre, dans l’imaginaire collectif du pays.

Cependant, il faut faire une distinction entre ce qui se passe en Italie et dans d’autres pays, car, comme le soutient Pasolini, alors qu’à l’étranger — en particulier aux États-Unis —, le terreau socio-économique est fertile et naturel pour une nouvelle histoire sans racines anciennes, en Italie, la croyance consumériste revêt des traits plus violents. Comme une «catastrophe anthropologique», il bouleverse un système idéologique basé sur les traditions culturelles et la participation sociale, pour se tourner vers un modèle standardisant, égalisateur vers le bas, vers cette uniformisation que le consumérisme impose.

L’écrivain et réalisateur originaire de Bologne, qui a vécu longtemps à Rome en contact étroit avec les milieux populaires, avec ce monde des déshérités, représenté dans ses films et dans les « Écrits corsaires » (1975), stigmatise cette nouvelle idéologie déferlante comme un vrai fascisme, entendant par là la prépotence du pouvoir. Derrière une tolérance apparente et feinte, elle cache en réalité une intolérance sourde et impitoyable, une permissivité accordée d’en haut et rétractable chaque fois que le pouvoir le décide.

À un moment donné, le pouvoir a eu besoin d’un type différent de sujet, qui soit avant tout un consommateur.

Sans coups d’État ni dictatures militaires, un Pouvoir sans visage s’impose, qui impose une uniformité culturelle et anthropologique de type interclassiste, où toute conscience de classe disparaît. Par l’hédonisme de la consommation et une fausse promesse de bien-être accessible à tous, un génocide culturel et une colonisation des âmes se réalisent dans notre pays: le nouveau modèle est entièrement intériorisé par la population, jusqu’à produire une mutation anthropologique. Contrairement au fascisme mussolinien, qui prévoyait un enrégimentement superficiel et scénographique, celui de la société de consommation de masse touche les jeunes non seulement dans leurs comportements, mais aussi dans leurs pensées, dans leur imaginaire, au plus profond d’eux-mêmes. « Les pauvres et les sans-pouvoirs n’aspirent plus à davantage de richesse et de pouvoir, mais à être partout à l'image de la classe dominante », devenue culturellement et socialement la seule classe existante.

L’œuvre tardive de Pasolini, réalisée quelques années avant sa mort, est une analyse lucide et poignante, un cri d’alarme qui est resté sans réponse et sous-estimé par les intellectuels de l’époque, notamment ceux de gauche, à qui s’adressait l’écrivain.

« Je prophétise l’époque où le nouveau pouvoir utilisera vos paroles libertaires pour créer un nouveau conformisme, une nouvelle Inquisition, et ses clercs seront des clercs de gauche. »

Anticipant les temps, poussé par une sensibilité artistique et une connaissance profonde de la culture populaire, des us et coutumes locaux, que la société de consommation de masse et ses puissants moyens de communication allaient bientôt balayer, Pasolini prévoit l’avènement de ce qui est aujourd’hui le néolibéralisme. Une théorie toute faite, aussi puissante qu’une religion, basée sur une matrice économique, avec une surface séduisante et scintillante de consumérisme, derrière laquelle se cache un pouvoir sans visage, répressif et totalitaire.

Au-delà de la version officielle, les vraies motivations de son assassinat restent encore enveloppées de mystère.

17:49 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, pier paolo pasolini, italie, société de consommation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 avril 2023

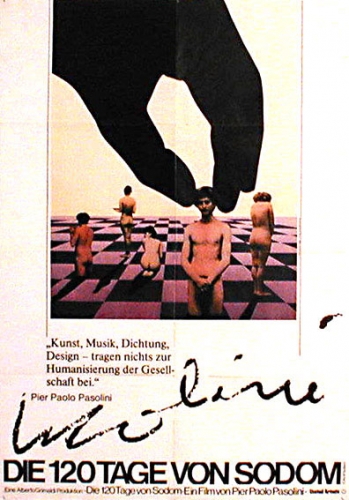

Pasolini, Salo et l'incompréhension de la violence

Pasolini, Salo et l'incompréhension de la violence

par Michele

Source: https://www.bloccostudentesco.org/2023/02/16/bs-pasolini-salo-e-l-incomprensione-della-violenza/

S'il est un intellectuel bon pour toutes les saisons, c'est bien Pier Paolo Pasolini. De tous et d'aucun, le Frioulan est un cas étrange de convenance irrégulière. Une somme de contradictions jamais résolues le rend attirant pour la plupart, mais sans le confiner dans un seul domaine. Pour certains, il va de soi qu'il appartient à une gauche idéale, au mouvement étudiant de 68 et aux manies de la liberté sexuelle. Le type parfait de l'intellectuel engagé avec ses fragments de critique sociale et son regard penché sur le dernier en date (qui n'est pourtant jamais le dernier). Au contraire, il y a ceux qui voudraient l'enrôler dans une sorte de droite souterraine et éternelle, prenant ses coups de gueule contre la société comme l'expression d'une authentique pensée antimoderne, soulignant son "catholicisme intime, profond, archaïque", et s'accrochant à chacun de ses mots lorsqu'il fait dire à un Orson Wells dans La ricotta, jouant presque le rôle de son alter ego et citant des lignes de Mamma Roma : "Je suis une force du passé. Mon amour n'est que dans la tradition".

Paradoxalement, le réactionnaire Pasolini est aimé pour la même raison que le progressiste. C'est finalement son provincialisme qui domine, c'est le sentiment de perte face à un monde rural et populaire fait de petites choses qui ne suit pas la marche de la modernité. Cela est vrai aussi bien si l'on considère cette dernière comme un mal du capital que comme une perversion des derniers temps.

Et puis il y a le scandaleux Pasolini, ce qui le rend d'autant plus controversé et apparemment isolé qu'il est apprécié rétrospectivement. C'est le scandale de ses vexations profanatrices et de sa sexualité vécue presque comme une descente dans l'obscurité (pas tant que ça et pas seulement à cause de son homosexualité). Mais c'est aussi le scandale de certaines de ses prises de position, comme celle, célèbre, du poème Valle Giulia, où il défend les forces de l'ordre "parce que les policiers sont des enfants de pauvres" et reproche aux manifestants de n'être que des "enfants à papa". Cela témoigne d'ailleurs d'une ambivalence et d'une inconséquence généralisées de l'intelligentsia italienne à l'égard des angoisses révolutionnaires, comme en témoigne la Storia di un impiegato de De Andrè ("Pour ce que vous avez fait/Pour la façon dont vous l'avez renouvelé/Le pouvoir vous est reconnaissant", c'est ainsi que le jury s'exprime à l'égard du Bombarolo dans Sogno numero due).

En effet, le scandale est une dimension qu'il recherche consciemment : "Je pense que scandaliser est un droit, être scandalisé un plaisir. Celui qui refuse le plaisir d'être scandalisé est un moraliste, c'est le soi-disant moraliste". Et si l'on parle de scandale, le dernier film de Pasolini ne peut que venir à l'esprit : Salò ou les 120 jours de Sodome.

Le film a connu une histoire mouvementée: vol des bobines pendant la production, accusations d'obscénité, et surtout la mort de Pasolini lui-même peu avant la sortie du film. Basé sur le roman inachevé du Marquis de Sade intitulé Les 120 journées de Sodome, le film est probablement connu de la plupart des spectateurs comme une sorte de film maudit, difficile à regarder et à digérer, une épreuve de courage pour les plus sensibles, moins pour son contenu. Le principe: quatre personnages représentant grosso modo le pouvoir politique, religieux et judiciaire s'entendent pour donner libre cours à leurs vices et dépravations, kidnappent un nombre suffisant de jeunes hommes et de jeunes femmes, se réunissent dans un lieu caché et, inspirés par les récits scabreux de quatre narratrices, donnent libre cours à leurs perversions en violant leurs victimes.

Dans Sade, c'est une structure rigoureuse, géométrique, presque redondante, qui prévaut, où la trame du roman alterne avec les nombreux récits des narrateurs, d'abord avec une prose riche et surabondante, puis avec une énumération presque mécanique dans les parties restées inachevées par l'écrivain. Pasolini s'appuie plutôt sur une division dantesque en Antinferno, Girone delle manie, Girone della merda, et enfin Girone del sangue. Mais le changement le plus important concerne le décor: pour Sade, il s'agit d'un château dans la forêt à l'époque de Louis XIV, tandis que pour Pasolini, il s'agit de la République sociale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela confère au film un sous-texte politique particulier, ouvertement antifasciste. C'est là que réside toute l'incompréhension de Pasolini à l'égard de Sade, du fascisme et de la violence.

Avec l'œuvre de Sade en tête, celle de Pasolini semble être l'œuvre d'une écolière. Mais cette descente aux enfers ne se résume pas à une différence de degré. Il n'y a pas le ton intellectualiste de Pasolini. Au contraire, il y a une ironie marquée dans la subversion de la vertu par le vice, ce dernier n'étant qu'une pulsion naturelle. Avec un certain pessimisme, la finalité de la nature est la mort, la destruction, l'homme doit donc s'y adonner par le crime, le meurtre, l'écrasement du faible par le fort: "Vous devez comprendre, petite créature, que nous nous sommes amusés de votre personne, par la raison simple et naturelle qui porte la force à abuser de la faiblesse". Sade insiste sur la rationalité de cette logique de dissipation et de domination: "Hâtons-nous de nous revêtir du manteau de la philosophie: il sera bientôt celui de tous les vices".

Dans l'exagération et la répétition des horreurs, il y a quelque chose de comique, comme quelqu'un qui veut toujours s'amuser, ce qui correspond bien à Sade lui-même qui, emprisonné à Vincennes puis à la Bastille pour une broutille, joue l'imbécile, le pleurnichard, celui qui a été berné. En revenant au noyau conceptuel sadien, on s'aperçoit qu'il est en quelque sorte l'exaspération de certains thèmes des Lumières. Les personnages de Sade montrent jusqu'où peut aller l'individu livré à lui-même et libéré de tout dogme. Sans autres leviers que leur raison et leur égoïsme, ils trouvent dans la jouissance le seul but raisonnable, mais cela débouche sur le vice et l'oppression. En dehors de l'individu, il n'y a rien, l'autre n'est qu'un moyen.

Pasolini réduit tout cela à une critique du pouvoir. Son Salò décrit son horreur, son ambivalence en raison de la facilité avec laquelle nous le subissons mais y participons, et enfin son châtiment. Tout cela dans un mouvement cyclique et apparemment absurde. C'est la re-proposition, dans une tonalité décadente, de la dialectique hégélienne serviteur/maître. Dans cette sorte de rencontre a-historique dont parle le philosophe allemand dans la Phénoménologie de l'Esprit, nous avons deux hommes qui s'engagent dans une lutte mortelle, dont l'un cède et, par peur de la mort, se laisse réduire en esclavage. L'autre, contraint au travail par son maître, entretient un rapport plus authentique avec le monde, précisément parce qu'il agit sur lui par le biais du travail. C'est cette plus grande conscience de soi qui renverse les rapports de force et libère le serviteur.

L'inavouable, c'est que dans cette optique, toute relation d'homme à homme finit par se transformer en relation de pouvoir, donc de domination. La relation sujet/sujet est impossible, mais elle se donne toujours comme sujet/objet, mais l'autre, précisément en tant qu'objet qui ne se donne pas totalement au sujet et reste opaque, est ce qui objective le moi. À cet égard, le film de Pasolini est la réalisation du thème sartrien: "L'enfer, c'est les autres". Cela explique aussi sa représentation du pouvoir, si éloignée de la conception du pouvoir dans le fascisme, qu'elle devient une projection de Pasolini lui-même au point qu'il est capable d'y voir presque une forme de libération et dont il a une fascination secrète: "Rien n'est plus anarchique que le pouvoir. Le pouvoir fait pratiquement ce qu'il veut". Comme le note très justement Adriano Scianca dans Riprendersi tutto: "Le fasciste sadique, capricieux et oligarchique des films de Pasolini ne reflète rien d'autre que les fantômes intérieurs et les obsessions secrètes de ceux qui ont fait et applaudi ces films".

Ce qui manque dans cette dialectique avec l'autre de Pasolini, comme chez la plupart des intellectuels de son époque, c'est la dimension de la conflictualité. Il n'y a pas de reconnaissance de l'adversaire dans sa réciprocité, la dialectique serviteur/maître exclut toute égalité entre les deux prétendants. On retrouve ainsi la négation de la lutte. La peur de la mort ne fait que rendre possible un rapport de domination et d'exploitation qui s'établit comme une relation fondamentalement asymétrique. Il n'y a aucune trace de cette agonalité, de cet esprit chevaleresque, de ce penchant guerrier qui permet la confrontation et la reconnaissance mutuelle. La distance et l'incompréhension avec le fascisme, qui se fonde précisément sur cette dimension conflictuelle, ne sauraient être plus grandes. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'ouvrage de Filippo Tommaso Marinetti, Necessità e bellezza della violenza (= Nécessité et beauté de la violence), qui nous offre une description parfaite: "Ce n'est que par la violence que l'on peut ramener l'idée de justice, non pas à celle, fatale, qui consiste dans le droit du plus fort, mais à celle, saine et hygiénique, qui consiste dans le droit du plus courageux et du plus désintéressé, c'est-à-dire dans l'héroïsme".

19:28 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : violene, pier paolo pasolini, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 20 janvier 2022

L'histoire est finie et l'apocalypse a disparu

L'histoire est finie et l'apocalypse a disparu

par Marcello Veneziani

Source : Marcello Veneziani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-storia-e-finita-ma-l-apocalisse-e-svanita

Le temps de l'histoire est terminé, mais pas celui de la prophétie, qui accompagne généralement les effondrements historiques et ouvre la porte aux visions apocalyptiques. Sans le savoir, nous vivons dans la posthistoire. L'histoire ayant cessé d'exister, et avec elle la mémoire historique, la passion pour l'histoire, et la pertinence historique des événements a été remplacée par une pertinence globale, nous vivons dans cet espace posthumain indéfinissable.

La posthistoire est une définition que j'ai trouvée il y a de nombreuses années dans un poème de Pier Paolo Pasolini. Ce fut comme un coup de tonnerre de lire les vers de Un solo rudere, récités par Orson Welles dans La Ricotta et rassemblés dans Poesie in forma di rosa. Je l'ai mentionné dans l'un de mes livres du dernier millénaire et je l'ai souvent cité au fil des ans, le considérant comme le manifeste douloureux de la tradition mourante. "Je suis une force du passé. Mon amour n'existe que dans la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages oubliés... où les frères ont vécu". Comme lui, j'ai erré "le long de la Tuscolana comme un fou, le long de la voie Appienne comme un chien sans maître" et je me sentais comme un survivant, un "foetus adulte" "né des entrailles d'une femme morte", "à l'extrême limite d'un âge enfoui". Moi aussi, j'ai considéré le crépuscule romain "comme les premiers actes de la posthistoire". La voici, l'après-histoire. Un historien professionnel, Roberto Pertici (Dall'Ottocento alla Dopostoria, ed. Studium), lui a consacré le titre pasolinien d'un livre, en approfondissant certains thèmes et personnalités des deux derniers siècles. La tâche de l'historien, dit-il, est de "chercher les frères qui ne sont plus là", selon l'expression poétique de Pasolini ; et cela place l'historien parmi les forces du Passé, à l'avènement de la Posthistoire.

La posthistoire est une définition que j'ai trouvée il y a de nombreuses années dans un poème de Pier Paolo Pasolini. Ce fut comme un coup de tonnerre de lire les vers de Un solo rudere, récités par Orson Welles dans La Ricotta et rassemblés dans Poesie in forma di rosa. Je l'ai mentionné dans l'un de mes livres du dernier millénaire et je l'ai souvent cité au fil des ans, le considérant comme le manifeste douloureux de la tradition mourante. "Je suis une force du passé. Mon amour n'existe que dans la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages oubliés... où les frères ont vécu". Comme lui, j'ai erré "le long de la Tuscolana comme un fou, le long de la voie Appienne comme un chien sans maître" et je me sentais comme un survivant, un "foetus adulte" "né des entrailles d'une femme morte", "à l'extrême limite d'un âge enfoui". Moi aussi, j'ai considéré le crépuscule romain "comme les premiers actes de la posthistoire". La voici, l'après-histoire. Un historien professionnel, Roberto Pertici (Dall'Ottocento alla Dopostoria, ed. Studium), lui a consacré le titre pasolinien d'un livre, en approfondissant certains thèmes et personnalités des deux derniers siècles. La tâche de l'historien, dit-il, est de "chercher les frères qui ne sont plus là", selon l'expression poétique de Pasolini ; et cela place l'historien parmi les forces du Passé, à l'avènement de la Posthistoire.

Mais qu'est-ce que la posthistoire ? Ce n'est pas la fin des événements, des tragédies collectives, des grands bouleversements d'époque, qui se poursuivent encore. Ce n'est pas la fin de l'histoire au sens hégélien ou marxien du terme. C'est la perception d'être entré dans une étape qui ne connaît plus de liens vivants avec le passé et donc avec l'avenir. Un temps suspendu et permanent, qui n'entre dans aucune séquence, n'a pas d'héritage à transmettre, et procède par force d'inertie. Il ne fait pas de distinction entre la chronique et l'histoire, entre la réalité et la représentation virtuelle, entre le réel et la publicité. Nous vivons l'histoire à papa, à distance, en distanciel, pour le dire en jargon scolaire pandémique. La posthistoire est l'avènement de l'infini du présent global.

Cette année est le centenaire de la naissance de Pasolini, mais l'occasion est superflue pour se souvenir de lui puisque Pasolini n'a jamais disparu, il est sans cesse cité, remis en question. En revanche, ce qui a disparu chez Pasolini, c'est sa vision apocalyptique ; il n'a laissé aucun héritier ou continuateur de cette pensée prophétique et de ses dénonciations sincères.

Après Pasolini, cependant, il y a eu d'autres écrivains apocalyptiques, mais ils se so,nt aventurés dans des territoires auxquels Pasolini n'appartenait pas, plus proches de l'esprit religieux. Pour me limiter à notre pays, je citerais au moins trois autres personnes qui sont mortes bien des années après Pasolini. Ces auteurs ont été définis par les critiques catholiques comme "la bande des gnostiques" des éditions Adelphi.

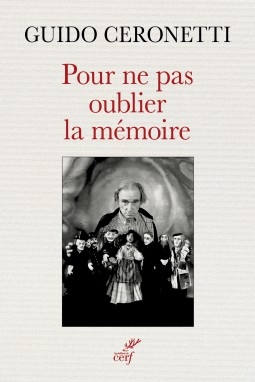

Guido Ceronetti était un apocalyptique, même si son apocalypse n'avait pas une connotation historique-civile prépondérante comme celle de Pasolini, mais une connotation biblique-littéraire. Aussi anti-moderne que Pasolini, sa vision apocalyptique devient parfois grotesque et même drôle, un peu comme la prose de Cioran. Alors que Pasolini décrivait les ruines de l'Italie, Ceronetti a consacré un livre à Italoshima, la péninsule détruite comme par une bombe atomique, comme Hiroshima.

Apocalyptique, mais dans une version plus étroitement liée au christianisme et à la tragédie de son retrait du monde, fut Sergio Quinzio, théologien et bibliste, qui a consacré son regard à la religion de la Croix au moment de la mort de Dieu, dans l'histoire et dans la vie contemporaine. Dans sa vision prophétique, Quinzio raconte la faiblesse de Dieu, son silence et sa défaite dans le monde, et préfigure la disparition de l'Église. Commentant l'Apocalypse, Quinzio considère que le salut de l'humanité est désespéré.

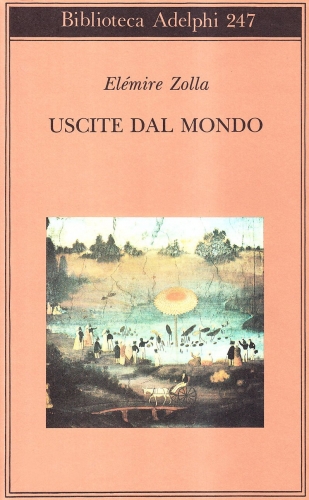

Elémire Zolla, écrivain et spécialiste des religions, des traditions initiatiques et des mystiques, était aussi un apocalyptique. Il était l'apocalyptique par excellence, comme le mentionne Umberto Eco dans son célèbre essai Apocalyptiques et intégrés, en même temps que Theodor Adorno et l'École de Francfort. Zolla était le chef de file de nos apocalypstes face à la société séculaire de masse. Traditionnel, il cherche néanmoins à se distinguer des auteurs traditionalistes, tels que René Guénon et surtout Julius Evola, ainsi que des traditionalistes catholiques.

Pasolini, Ceronetti, Quinzio et Zolla étaient les quatre chevaliers de l'Apocalypse italiens. Avec leur disparition, toute trace de la pensée post-historique, prophétique et apocalyptique a été perdue. Ce qui est resté, c'est peut-être Massimo Cacciari, et en partie Giorgio Agamben, avec leur lecture du Katechon, de Dieu, du Sacré, du christianisme. Ils abordent tous deux, en dehors de la foi, le double thème de l'Église du Christ, du pouvoir temporel qui séduit et du pouvoir qui freine, retarde ou retient la ruine, c'est-à-dire le Katechon. Ils se placent devant la fin des temps, le mysterium iniquitatis et l'avènement de l'Antéchrist qui viendra séduire ceux qui sont morts dans l'âme. Mais sans révélations salvatrices.

Chez Cacciari, le mot clé de sa pensée tragique est Catastrophe plutôt qu'Apocalypse. Et de toute façon, Cacciari et Agamben sont aujourd'hui réduits à des critiques du système de santé plutôt qu'à des apocalyptiques.

La pensée apocalyptique ne semble pas avoir d'héritiers. Ni dans le camp pasolinien ni dans le camp néo-gnostique et chrétien. Non seulement l'histoire a disparu, mais aussi l'élaboration spirituelle de son deuil, la vision prophétique d'être en présence de la fin des temps, l'eschatologie et la révélation. A la fin de l'histoire, le grand final a également été supprimé. L'histoire se termine et les gens prennent des selfies.

13:55 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, posthistoire, apocalypse, pier paolo pasolini, pasolini, élémire zolla, sergio quinzio, guido ceronetti, marcello veneziani |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 03 septembre 2020

Pasolini et l'amour des gens simples

Pasolini et l'amour des gens simples

par Louison Chimel

Ex: http://antoinechimel.hautetfort.com

Pour commencer cette partie, un point étymologique sur la sensibilité morale. Il nous éclaire pour la suite. Sensibilité vient du latin sensibilitas, faculté de sentir. Or naturellement, la faculté de sentir est également la sentimentalité. Pour être réceptif, il faut être sensible. Pour sentir, il faut être en mesure de recevoir. Sentimentalité et sensibilité sont synonymes par la réceptivité naturelle dont elles dépendent. On est alors touché par le comportement d’un individu, que ce soit purement affectivement ou bien moralement. Le second cas concerne la sensibilité morale. Elle est donc :

– la sentimentalité qui interroge notre discernement moral, nos visions spontanées de ce qui est bon de faire (éthique), de ce qui est bien ou mal (morale) ;

– notre moralité naturelle, notre faculté au discernement moral comme une des conséquences directes de notre réceptivité.

Il existe une idée consistant à dire qu’il n’y a pas besoin d’être très instruit ou d’avoir fait de « hautes études » pour posséder cette élémentaire sensibilité morale dès qu’elle touche le plus grand nombre et s’incarne dans la Décence des gens ordinaires, la Common decency. George Orwell, l’inventeur de ce dernier concept se serait, je pense, bien entendu avec l’homme que je veux maintenant citer. Il s’agit du cinéaste, écrivain et journaliste italien Pier Paolo Pasolini (1922-75) (1) dans une entrevue : « Le type de gens que j'aime beaucoup plus sont ceux qui, éventuellement, n'ont même pas terminé l'école primaire, c'est-à-dire les gens absolument simples, mais ne mettez pas de la rhétorique dans ma déclaration, je ne fais pas de la rhétorique. Je dis cela parce que la culture de la petite bourgeoisie, du moins dans mon pays, mais peut-être aussi en France et en Espagne, est quelque chose qui conduit toujours à la corruption et l'impureté ; tandis qu'un analphabète, celui qui a accompli les premières années d'école primaire, garde toujours une certaine grâce, qui se perd par la suite à travers la culture et se retrouve finalement à un très haut degré de culture. » (2)

Je n’adhère pas aux généralisations de Pasolini qui découlent de cet extrait. Pasolini serait un marxiste conservateur (...) plutôt qu’un anarchiste conservateur, comme Orwell. Sa lecture de classes est catégorique. Mon anarchisme conservateur, au nom de la considération de l’unicité de chacun, m’empêche de faire une généralisation sur les aspirations et comportements des individus qui composent une classe sociale en particulier. Et en même temps, il valide globalement la lecture de classes marxiste.

Il faut cesser, dans tous les cas, de trouver démagogique la moquerie de la richesse matérielle au profit de la richesse spirituelle. En outre, il ne faut pas voir, dans les propos de Pasolini, la justification ou une défense pure et simple du non-accès au savoir.

Notre cinéaste italien, né à Bologne, a été enseignant. Sous le régime fasciste de la République sociale italienne (1943) Pasolini assure chez lui, à Casarsa della Delizia, des cours pour les lycéens qui, à cause des bombardements, ne peuvent plus regagner leurs établissements scolaires. A savoir : Susanna, la mère de Pier Paolo – avec qui elle vit – a été institutrice à Casarsa. A cause des agitations dues à la guerre, l’écrivain et sa mère partent habiter, en octobre 1944, à Versuta, bourg de Casarsa situé à trois kilomètres du centre de la commune. Dans cette nouvelle habitation, ils vont faire idem : assurer des cours dans leur domicile. Et ce, pour les enfants trop loin de l’école encore ouverte. Entre-temps, Guido, le frère de Pier Paolo engagé dans la résistance, meurt dans l’épisode appelé le Massacre de Porzus (1945). Malgré la triste nouvelle, Pier Paolo continue d’assurer les cours chez lui. En 1946, grâce à sa thèse intitulée L’Antologia della poesia pascoliana : introduzioni e commenti, le futur cinéaste, adepte de la poésie(3), est officiellement reconnu enseignant. En 1948, il donne des cours de littérature à l’école de Valvasone.

Je connais des gens qui sont peu allés à l'école. Ils n'écrivent pas correctement le français. Ils ont, dans leur vie, lu très peu de livres voire pas du tout. Pourtant, je suis loin de trouver qu'ils sont épargnés par la grâce, pour reprendre le terme pasolinien. Maintenant, la condition d’analphabète peut rendre malheureux dans bien des situations…

Dans tous les cas, c'est moins la connaissance pour elle-même qui est à honorer – soviétisme et nazisme sont des idéologies se voulant très réfléchies – que la conscience morale à l'intérieur de cette connaissance. Aussi, il faut que la connaissance, quel que soit son degré, sache laisser une place non négligeable aux sentiments. Il faut espérer, même chez celui qui a fait de « hautes études », une intacte conservation de la moralité et de la sentimentalité. Dans un sens, un grand degré de connaissance doit nous ramener à l’essentiel :

– naturel, nous rappelant qu’avant de penser nous ressentons, nous sommes disposés au sentiment ;

– culturel, nous rappelant l’importance de la morale au sens large, notre volonté à faire société et à détenir un bon sens partagé.

NOTES

(1) Pasolini est mort assassiné en pleine nuit sur la plage d’Ostie, ville proche de Rome. Les circonstances de sa mort restent controversées. Peu avant sa mort toutefois, nous pouvons préciser que l’écrivain avait commencé un roman politique nommé Petrolio parlant des liens entre les dirigeants politiques italiens, la mafia et la société italienne d’hydrocarbures E.N.I.

(2) Parallèlement à ces propos de Pier Paolo Pasolini, je souhaite mettre ceux de Hugo Pratt, l’auteur des bandes dessinées de l'anarque Corto Maltese, dans son livre Le désir d'être inutile : « A cette école primaire, quand j’avais sept ans, il m’est arrivé un incident étrange. A la suite d’une insolation, j’ai perdu la mémoire. Je suis resté pendant six mois en état de choc, ne me souvenant plus que d’une grande lumière, puis je suis brusquement redevenu normal. Pendant toute cette période, on m’avait mis dans une section spéciale de mon école, réservée aux élèves déficients mentaux. Nous étions huit, et devions porter un uniforme noir, alors que les élèves normaux étaient habillés en blanc. Quand je me suis comme réveillé, on m’a redonné l’uniforme blanc, et les élèves considérés comme débiles m’ont demandé : « Mais qu’est-ce que tu fais là, habillé en blanc comme tous ces cons ? » J’ai finalement préféré rester avec ces sept élèves, j’avais plus d’amitié pour eux que pour les autres. Je me demande si certains ne faisaient pas semblant d’être déficients mentaux, car on était moins exigeants pour les élèves de cette section. Ce qui m’intrigue aussi, c’est que ces sept élèves s’en sont bien tirés plus tard. L’un d’eux vend des souvenirs aux touristes, place Saint-Marc, à Venise. A chaque fois qu'il me voit, il s’exclame : « Hugo, tu te rappelles quand nous étions dans notre école de débiles ? » Quand je me promène avec, par exemple, un éditeur, c’est une phrase qui fait sensation. »

(3) Hommage à l’écriture poétique de Pasolini avec un extrait de son recueil autoédité Poésie à Casarsa (1941-42):

« J’ai le calme d’un mort :

je regarde le lit qui attend

mes membres et le miroir

qui me reflète absorbé.

Je ne sais vaincre le gel

de l’angoisse, en pleurant,

comme autrefois, dans le cœur

de la terre et du ciel.

Je ne sais feindre ni calme

ni indifférence ou autres

exploits juvéniles

couronnes de myrte ou palmes.

Ô Dieu immobile que je hais,

fais que jaillisse encore

vie de ma vie,

peu m’importe comment. »

Louison Chimel dans Anarchiste conservateur (livre non encore paru)

01:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, cinéma, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 février 2016

Pasolini : comment la culture a tué l'art

Pasolini : comment la culture a tué l'art

par Sylvain Métafiot

Ex: http://www.mapausecafe.net

Pour Pier Paolo Pasolini, l'art n'était pas un mot doux susurré aux oreilles des bourgeois et ouvrant miraculeusement les vannes des fontaines à subventions. C'était une matière vivante, radicale et désespérée. Une pâte à modeler les désirs et les rêves issues de la triste réalité. Une exception fragile face au règne de la culture. Ou tout du moins de la nouvelle culture moderne.

En effet, dans l'Italie d'après-guerre, la culture humaniste (l'art) – celle qui mettait à l'honneur Dante et Léopardi, Rossini et Puccini – a laissé place à une culture plus en phase avec les préoccupations matérielles du moment, une culture tournée vers l'avenir électroménager et le divertissement télévisuel : la culture hédoniste de consommation. Une culture qui impose un tel impératif de jouir des biens matériels que Pasolini parle de « fascisme de la société de consommation », le « désastre des désastres ». Un désastre car cette révolution capitaliste impose aux hommes, quelle que soit leur classe sociale, de se couper des valeurs et des passions de l'ancien monde, comme il l'explique dans ses Lettres Luthériennes (1975) : « Elle exige que ces hommes vivent, du point de vue de la qualité de la vie, du comportement et des valeurs, dans un état, pour ainsi dire, d’impondérabilité – ce qui leur permet de privilégier, comme le seul acte existentiel possible, la consommation et la satisfaction de ses exigences hédonistes. »

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

Ainsi, si le mot « culture » avait encore un sens à cette époque-là (un sens dépréciatif on l'aura compris : les artistes appartenant au « monde d'avant ») il est aisé de constater qu'il ne désigne désormais qu'un objet de consommation parmi tant d'autres et dont l'inoffensive transgression subventionné de l'art contemporain est en l'emblème souverain. Une transformation due, en partie, à la volonté de l'intelligentsia de gauche de « désacraliser et de désentimentaliser la vie », se croyant la porte-drapeaux d'un antifascisme fantasmé alors qu'elle contribue à développer, selon la nouvelle logique conformiste, le véritable fascisme moderne, celui de la consommation irrépressible : « Venant des intellectuels progressistes, qui continuent à rabâcher les vieilles conceptions des Lumières, comme si elles étaient passées automatiquement dans les sciences humaines, la polémique contre la sacralité et les sentiments est inutile. Ou alors, elle est utile au pouvoir. »

Poète irréductible, cinéaste enragé, Pasolini s'est toujours élevé contre les normes oppressantes du vieux régime cléricale-fasciste, bouleversant les codes et les styles. Mais tout à son irrespect aux désuètes hiérarchies imposées par le pouvoir il est un des rares à avoir compris que le sacré (l'art), débarrassé de sa léthargie bourgeoise, possédait une aura de subversion scandaleuse. Que dans un monde spirituellement desséché et ricanant, il ne faut « pas craindre la sacralité et les sentiments, dont le laïcisme de la société de consommation a privé les hommes en les transformant en automates laids et stupides, adorateurs de fétiches. »

Dans la lutte cruelle, et pourtant vitale, de l'art contre la culture (le cinéma contre la télévision, le poète contre l'animateur, le théâtre contre les créatifs, l'érotisme contre la transparence, la transcendance contre le matérialisme) la voix de Pasolini, tranchant l'air vicié de la publicité et de la vulgarité, rejoint celle d'un autre grand cinéaste mécontemporain italien, Federico Fellini : « Je crois que l’art est la tentative la plus réussie d’inculquer à l’homme la nécessité d’avoir un sentiment religieux. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur le site Profession Spectacle

09:54 Publié dans Cinéma, Film, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pier paolo pasolini, italie, cinéma, film, littérature, littérature italienne, lettres, lettres italiennes, 7ème art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 août 2015

Le théorème irrésolu de Pier Paolo Pasolini

Le théorème irrésolu de Pier Paolo Pasolini

par Patrice-Hans Perrier

Ex: http://www.dedefensa.org

La figure iconoclaste du cinéaste italien nous interpelle en cette époque de soumission et de trahisons multiples. Nous avons décortiqué les derniers écrits polémiques de Pasolini publiés sous le titre d’« Écrits corsaires » (*). Déjà, au beau milieu des années 1960, ce dernier avait compris que la Société de consommation était un fascisme en état de gestation. Nous nous débattons, quarante années après son assassinat, dans les méandres d’un véritable Léviathan qui achève de consommer ce que nous avions de plus précieux : notre innocence.

Fasciné, très tôt, par la culture populaire des bidonvilles et des banlieues ouvrières de l’après-guerre, le cinéaste Pier Paolo Pasolini prendra la relève du néoréalisme italien en travaillant la pellicule sur un mode à mi-chemin entre le documentaire et la fable surréaliste. Reprenant les canons esthétiques du néoréalisme, Pasolini termine en 1962 un film poignant intitulé Mamma Roma. Mettant en scène une Anna Magnani qui deviendra son égérie, et une source d’inspiration pour d’autres cinéastes prometteurs, le metteur en scène brosse un tableau saisissant des faubourgs de la Ville éternelle. Jeune quarantenaire, Pasolini aborde, finalement, le cinéma à la manière d’un écrivain et d’un sociologue qui a vécu « pour de vrai » auprès des classes défavorisées de l’Italie de l’après-guerre.

Praticien d’un « cinéma-vérité » proche de la tradition documentaire, Pasolini capte l’ambiance extraordinaire des bas-fonds romains en faisant déambuler son personnage principale – une prostituée qui tente de fuir son inhumaine condition – dans les alentours du Parc des aqueducs et de l’aqueduc de l’Aqua Claudia. Cet opus cinématographique inaugure une pratique qui deviendra sa véritable signature : filmer le plus possible les décors naturels de la cité et mettre en scène des figurants qui ne sont pas des professionnels du septième art. Tourné en noir et blanc, Mamma Roma ressemble à une véritable plongée au plus profond de l’existence quotidienne de ce « petit peuple » qui n’est déjà plus qu’un lointain souvenir.

Le témoin oculaire d’une époque de transition

Le témoin oculaire d’une époque de transition

« … la société de consommation de masse, en recouvrant artificiellement le tissu vivant de l’Italie par un ensemble insipide et uniforme de valeurs pragmatiques propres à l’idéologies du « bien-être », a littéralement étouffé l’identité du pays, a broyé dans une même machine imbécile de normalisation tous les particularismes culturels, les « petites patries » et les mondes dialectaux de la campagne italienne, jusqu’à modifier moralement et même physiquement le paysan pauvre … »

Pier Paolo Pasolini, in « Écrits corsaires – Scritti Corsari »

Artiste manifestement en porte-à-faux face aux élites de son époque, Pasolini tente de témoigner du délitement des anciennes cultures populaires au profit de l’impérialisme de cette société de la consommation qui ne tolère plus aucune forme de dissidence. Militant communiste de la première heure, pourfendant les nostalgiques de l’ancien régime fasciste, le bouillant polémiste refuse de basculer dans le « camp du bien » représenté par un gauchisme à la mode qui fera, de plus en plus, le jeu du grand capitalisme international. Réalisant que la démocratie-chrétienne d’après-guerre sert toujours les mêmes intérêts qui contrôlaient les fascistes de l’ère mussolinienne, Pasolini tente de cerner avec une précision sans faille la transition qui s’est amorcée durant les « trente glorieuses » (1945 – 1975).

Le portrait de cette période de transition est loin d’être reluisant. Pendant que la masse des anciens prolétaires, comparés à des « néo-bourgeois », se laisse embrigader par la société de consommation, un véritable pouvoir occulte tisse sa toile et provoque des crises artificielles qui auront pour effet d’accélérer la transformation en profondeur de la société italienne. Les élites aux manettes utiliseront une « stratégie de la tension », savamment dosée, afin de mettre en scène ses troupes de choc. Cette montée en crescendo de la tension atteindra son point culminant avec l’attentat terroriste de la gare de Bologne en 1980. Ce qui constitue un des attentats terroristes les plus meurtriers du XXe siècle aura des conséquences considérables sur les futures orientations de la vie politique en Italie.

Pier Paolo Pasolini sera, envers et contre tous ses détracteurs, l’observateur lucide et prophétique d’une époque charnière qui peut se comparer à celle qui fut le théâtre de la dissolution du gaullisme en France. Pasolini décrypte, avec plusieurs coups d’avance, la mutation de l’ancien monde paysan et patriarcal vers une société de consommation qui permet d’agréger les citoyens au sein d’une « internationale » néolibérale qui ne dit pas son nom. Parlant de la démocratie-chrétienne, il souligne que « bien que ce régime ait fondé son pouvoir sur des principes essentiellement opposés à ceux du fascisme classique (en renonçant, ces dernières années, à la contribution d’une Église réduite à n’être plus qu’un fantôme d’elle-même), on peut encore très justement le qualifier de fasciste. Pourquoi ? Avant tout parce que l’organisation de l’État, à savoir le sous-État, est demeurée pratiquement la même; et plus, à travers, par exemple, l’intervention de la Mafia. La gravité des formes de sous-gouvernement a beaucoup augmenté ». Faisant allusion aux lobbys de l’ombre qui poussent leurs pions, Pasolini se rapprochait des conceptions actuelles qui ont trait à l’« État profond » et autres réseaux de gouvernance « occulte » ayant fini par court-circuiter l’appareil d’état.

Quand le discours des politiques sonne faux

Profondément influencé par la pensée critique d’Antonio Gramsci – un théoricien marxiste qui mettra de l’avant le primat de l’ « hégémonie culturelle » comme moyen central de maintien et de consolidation de l’appareil d’état dans un monde capitaliste –, Pasolini réalise que les élites italiennes aux commandes utilisent un discours politique caduc. Manipulant des concepts qui avaient leur raison d’être avant la Deuxième guerre mondiale, la classe politique italienne se comporte en véritable somnambule, incapable de comprendre ce qui se trame derrière la scène. La dislocation des anciens lieux de reproduction des habitus socioculturels et religieux semble avec été provoquée par la mutation d’un capitalisme qui ne se contente plus d’exploiter les masses.

Il s’agit de transformer les citoyens en consommateurs dociles, sortes de citadins décervelés qui ont perdu la mémoire. Chassés de leurs anciens faubourgs, relocalisés dans des banlieues uniformes et grises, les nouveaux citoyens de la société de consommation ne possèdent plus de culture en propre. Il s’insurge contre le fait qu’«une telle absence de culture devient [devienne], elle aussi, une offense à la dignité humaine quand elle se manifeste explicitement comme mépris de la culture moderne et, par ailleurs, n’exprime que la violence et l’ignorance d’un monde répressif comme totalité».

Le délitement de l’ancienne société

Pasolini s’intéresse à cette perte des repères identitaires qui finit par gruger les fondations d’une société déshumanisée par le passage en force du nouveau capitalisme apatride des années d’après-guerre. Il n’hésite pas à parler de « révolution anthropologique » et va jusqu’à affirmer « que l’Italie paysanne et paléo-industrielle s’est défaite, effondrée, qu’elle n’existe plus, et qu’à sa place il y a un vide qui attend sans doute d’être rempli par un embourgeoisement général, du type que j’ai évoqué … (modernisant, faussement tolérant, américanisant, etc.) ». À la manière des précurseurs du cinéma-vérité et documentaire québécois, Pier Paolo Pasolini filme, enregistre et consigne les derniers sédiments d’une société archaïque en voie de dissolution. Pris à parti, dans un premier temps, par les ténors de la droite, ce créateur iconoclaste finira par s’attirer les foudres de l’intelligentsia au grand complet.

Un humaniste dégouté par la violence ordinaire

Un humaniste dégouté par la violence ordinaire

Il est impératif de lire (ou de relire) ses « Écrits corsaires » qui rassemblent un florilège de ses meilleurs pamphlets et autres écrits polémiques. Démontrant une intelligence critique sans pareil, Pasolini demeure un véritable hérétique qui n’a jamais baissé le ton fasse aux trop nombreuses impostures d’une intelligentsia, de droite comme de gauche, corrompues jusqu’à la moelle. Militant communiste, non-croyant et anticonformiste, il se désole, néanmoins, de la disparition de cette foi catholique qui représentait un des « relais » de l’authentique culture populaire. S’il s’est élevé contre le pouvoir démagogique des autorités ecclésiastiques et politiques de l’ancien régime, il admet que celui de la nouvelle classe technocratique est encore plus effrayant.

Il tente d’esquisser le profil de cette hyper-classe mondiale qui s’est installée à demeure depuis : « Le portrait-robot de ce visage encore vide du nouveau Pouvoir lui attribue des traits « modernes » dus à une tolérance et à une idéologie hédoniste qui se suffit pleinement à elle-même, mais également des traits féroces et essentiellement répressifs : car sa tolérance est fausse et, en réalité, jamais aucun homme n’a dû être aussi normal et conformiste que le consommateur; quand à l’hédonisme, il cache évidemment une décision de tout pré-ordonner avec une cruauté que l’histoire n’a jamais connue. Ce nouveau Pouvoir, que personne ne représente encore et qui est le résultat d’une « mutation » de la classe dominante, est donc en réalité – si nous voulons conserver la vieille terminologie – une forme « totale » de fascisme ».

Plus que jamais d’actualité, le vibrant témoignage de Pier Paolo Pasolini interpelle ceux et celles qui ont à cœur de refonder les agoras de nos cités prises en otage. Ses écrits polémiques, ses films et sa truculente poésie sont encore accessibles. Mais, pour combien de temps encore ?

Patrice-Hans Perrier

Notes

(*) Écrits corsaires – Scritti corsari, une compilation de lettres brulantes mise en forme en 1975. Écrit par Pier Paolo Pasolini, 281 pages – ISBN : 978-2-0812-2662-3. Édité par Flammarion, 1976.

00:05 Publié dans Cinéma, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, italie, philosophie, pier paolo pasolini, pasolini |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 avril 2015

Pasolini : le chant de l’abyme

Pasolini: le chant de l’abyme

« Scandaliser est un droit. Être scandalisé est un plaisir. Et le refus d’être scandalisé est une attitude moraliste. »

Devant le journaliste français qui l’interroge, Pier Paolo Pasolini ne mâche pas ses mots. Il ne l’a jamais fait. Il vient de terminer Salo ou les 120 journées de Sodome. Le lendemain, il sera mort. C’est ainsi que débute le beau film qu’Abel Ferrara a consacré à cet homme qui paya de sa vie son droit sacré au blasphème moderne.

Rassurons d’emblée ceux que les biopics convenus lassent ou exaspèrent : le film de Ferrara n’a pas l’ambition, ni la volonté, d’embrasser toute la vie du poète italien de façon linéaire. Son récit se concentre sur les derniers jours de sa vie, comme si ces ultimes instants recelaient en eux-mêmes toute sa puissance tragique et artistique.

Alternant les scènes de vie familiale avec les interviews politiques, Ferrara s’aventure également, à la manière des récits en cascade des Mille et une nuits, dans le champ de l’imaginaire en illustrant son roman inachevé Pétrole et les premières esquisses du film Porno-Teo-Kolossal racontant le voyage d’Epifanio et de son serviteur Nunzio à travers l’Italie à la recherche du Paradis, guidés par une comète divine. Enchâssant la fiction dans la réalité (et même la fiction dans la fiction), Ferrara trace une ligne de vie viscérale entre Pasolini et ses œuvres : « Pasolini n’était pas un esthète, mais un avant-gardiste non inscrit, affirme Hervé Joubert-Laurencin. Il n’a pas vécu sa vie comme un art mais l’art comme une vie, il n’était pas « décadentiste » mais « réaliste », il n’a pas « esthétisé la politique » mais « politisé l’art ». »

Et sa voix politique, frontale mais toujours respectueuse, a eu un retentissement phénoménal dans les années 1960/1970 en Italie et en Europe, en se heurtant au conservatisme politique et au puritanisme moral. La beauté de son cinéma politique résidait dans le regard cru qu’il portait sur les choses, notamment les plus triviales. Devant sa caméra elles ne se transformaient pas en verbiage théorique. Les choses restaient des choses, d’un réel trop éclatant, trop beau, trop vrai : « Je n’ai pas honte de mon « sentiment du beau ». Un intellectuel ne saurait être qu’extrêmement en avance ou extrêmement en retard (ou même les deux choses à la fois, ce qui est mon cas). C’est donc lui qu’il faut écouter : car la réalité dans son actualité, dans son devenir immédiat, c’est-à-dire dans son présent, ne possède que le langage des choses et ne peut être que vécue. » (Lettres luthériennes)

Vent debout face à la houle

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants.

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants.

Il était contre les belles promesses du Progrès qui font s’agenouiller les dévots de la modernité triomphante, ces intellos bourgeois marchant fièrement dans un « sens de l’Histoire » qu’ils supposent inéluctable et forcément bénéfique. « La plupart des intellectuels laïcs et démocratiques italiens se donnent de grands airs, parce qu’ils se sentent virilement « dans » l’histoire. Ils acceptent, dans un esprit réaliste, les transformations qu’elle opère sur les réalités et les hommes, car ils croient fermement que cette « acceptation réaliste » découle de l’usage de la raison. […] Je ne crois pas en cette histoire et en ce progrès. Il n’est pas vrai que, de toute façon, l’on avance. Bien souvent l’individu, tout comme les sociétés, régresse ou se détériore. Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée : son « acceptation réaliste » n’est en réalité qu’une manœuvre coupable pour tranquilliser sa conscience et continuer son chemin. C’est donc tout le contraire d’un raisonnement, bien que souvent, linguistiquement, cela en ait l’air. […] Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. » (Lettres luthériennes)

« Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, les quelques personnes qui ont fait l’histoire sont celles qui ont dit « non« , et pas les courtisans ou les assistants des cardinaux. »

C’est aussi son rejet de la nouvelle langue technique qui aplatit tout sur son passage, écrasant les particularismes culturels et linguistiques, réduisant en poussière le discours humaniste et faisant du slogan le nouveau port-étendard d’un monde mort sur lequel l’individu narcissique danse jusqu’à l’épuisement. Et la gauche, qui ne veut pas rester hors-jeu, s’engouffre dans cette brèche en prêtant allégeance à la civilisation technologique, croyant, de façon arrogante, qu’elle apportera Salut et Renouveau sans percevoir qu’elle détruit tout sentiment et toute fierté chez l’homme. Les regrets pointent : « L’individu moyen de l’époque de Leopardi pouvait encore intérioriser la nature et l’humanité dans la pureté idéale objectivement contenue en elles ; l’individu moyen d’aujourd’hui peut intérioriser une Fiat 600 ou un réfrigérateur, ou même un week-end à Ostie. » (Écrits corsaires)

Si Pasolini était épris de cette belle passion triste qu’est la nostalgie, c’était non pas celle, réactionnaire, d’un Âge d’or fantasmé, mais celle d’une époque où le peuple avait le sens de la mesure, la dignité chevillée au corps et le ventre plein. Celle d’une Italie créatrice et glorieuse. Quand les petites gens n’avaient pas la pauvre ambition de devenir les puissants qu’ils combattaient : « J’ai simplement la nostalgie des gens pauvres et vrais, qui se battaient pour renverser ce patron, mais sans vouloir pour autant prendre sa place ! Puisqu’ils étaient exclus de tout, personne ne les avait même colonisés. […] Dis-moi, maintenant, si le malade qui songe à sa santé passée est un nostalgique, fût-il idiot ou misérable avant d’être atteint ? » (Nous sommes tous en danger) Quelque chose d’humain semble fini et Pasolini pleure un monde en ruine.

L’abrutissement de masse du monde bourgeois

Ferrara filme Pasolini comme le dernier homme d’une Terre dévastée, cette Italie tant aimée et tant haïe. L’ultime représentant d’une Humanité désormais asservie par l’aliénation de la mentalité bourgeoise qui dépasse le cadre de la classe sociale. « Par bourgeoisie, je n’entends pas tant une classe sociale qu’une pure et simple maladie. Une maladie très contagieuse ; c’est si vrai qu’elle a contaminé presque tous ceux qui la combattent, des ouvriers du Nord aux ouvriers immigrés du Sud, en passant par les bourgeois d’opposition, et les « solitaires » (comme moi). Le bourgeois – disons-le par un mot d’esprit – est un vampire, qui n’est pas en paix tant qu’il n’a pas mordu le cou de sa victime pour le pur plaisir, naturel et familier, de la voir devenir pâle, triste, laide, sans vie, tordue, corrompue, inquiète, culpabilisée, calculatrice, agressive, terrorisante, comme lui. » (Contre la télévision)

La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision)

La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision)

Mais cet avilissement général est aussi de la responsabilité des hommes politiques qui acceptent tacitement de voir leur parole simplifiée, leur image dégradée, leur rôle discrédité. « L’écran de télévision est la terrible cage de l’Opinion publique – servilement servie pour obtenir un asservissement total – qui tient prisonnière toute la classe dirigeante italienne : la mèche blanche d’Aldo Moro, la jambe courte de Fanfani, le nez retroussé de Rumor, les glandes sébacées de Colombo, sont un spectacle représentatif qui tend à spoiler l’humanité de toute humanité. » (Contre la télévision)

C’était vrai du temps de Pasolini, ça l’est encore plus de nos jours. Un simple coup d’œil sur la prodigieuse machine consensuelle à fabriquer du bouffon qu’est Le Grand Journal de Canal + suffit à s’en convaincre. Un bref regard sur un quelconque programme de télé-réalité dont le but, toujours le même, est d’humilier les participants en flattant le spectateur suscite le dégoût.

Pour le romancier italien, seule une prise du conscience des téléspectateurs, un sursaut salvateur du peuple, contre cet instrument mesquin et vulgaire permettra de sortir le pays de sa torpeur générale. Il ne se faisait pourtant guère d’illusion : « Quand les ouvriers de Turin et de Milan commenceront à lutter aussi pour une réelle démocratisation de cet appareil fasciste qu’est la télé, on pourra réellement commencer à espérer. Mais tant que tous, bourgeois et ouvriers, s’amasseront devant leur téléviseur pour se laisser humilier de cette façon, il ne nous restera que l’impuissance du désespoir. » (Contre la télévision)

Le fascisme au carré de la société de consommation

Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.

Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.

La longue plainte de Pasolini est celle d’un homme qui assiste, impuissant, au génocide culturel de son pays : « Aucun centralisme fasciste n’est parvenu à faire ce qu’a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières (paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières) continuaient imperturbablement à s’identifier à leurs modèles, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en paroles. De nos jours, au contraire, l’adhésion aux modèles imposés par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L’abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la « tolérance » de l’idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire humaine. » (Écrits corsaires)

L’injonction hédoniste et la fausse tolérance ont également souillé la naïveté des cœurs tendres. Les hommes et les femmes sont devenus des machines se fracassant les unes contre les autres. « Le consumérisme a définitivement humilié la femme en créant d’elle un mythe terroriste. Les jeunes garçons qui marchent presque religieusement dans la rue en tenant, d’un air protecteur, une main sur l’épaule de la jeune fille, ou en lui serrant romantiquement la main, font rire ou bien serrent le cœur. Rien n’est plus insincère qu’un tel rapport réalisé concrètement par le couple de la société de consommation. » (Lettres luthériennes) La fausse libération sexuelle est en réalité une obligation sociale, créant un désarroi chez ceux qui ne se conforment pas à la panoplie du parfait petit consommateur de corps. Le couple est désormais maudit.

« Je sais qu’en tapant toujours sur le même clou, on peut arriver à faire s’écrouler une maison. »

Pasolini refuse ce bonheur factice dont l’unique cause est la satisfaction immédiate des besoins matériels, l’achat compulsif et jovial dans une société au bord du gouffre, la grande fête des magasins accueillants : « Tout le monde est malin et, par conséquent, tout le monde a sa bonne tête de malheureux. Être malin est le premier commandement du pouvoir de la société de consommation : être malin pour être heureux (hédonisme du consommateur). Résultat : le bonheur est entièrement et totalement faux, alors que se répand de plus en plus un malheur immédiat. » (Lettres luthériennes)

Le crépuscule d’un homme haï par tous

« Je suis complètement seul. Et, de plus, entre les mains du premier qui voudra me frapper. Je suis vulnérable. Soumis à tous les chantages. Je bénéficie peut-être, c’est vrai, d’une certaine solidarité, mais elle est purement virtuelle. Elle ne peut m’être d’aucune aide dans les faits. » (Contre la télévision) Prophète de sa propre destinée, Pasolini a succombé à la haine de ses contemporains.

Il fut assassiné la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d’Ostie, près de Rome, par une bande de misérables lâches, ces « ragazzi di vita », héros de ses romans et de ses films, qu’il côtoyait régulièrement. Assassiné par ceux qu’il aimait. Ferrara, qui a toujours été fasciné par la chute des figures mythiques, ne nous épargne pas la cruauté de ces derniers instants d’horreur. Ceux d’un homme battu à mort parce que porteur de la marque infamante du scandale. Il avait 53 ans.

À la suite de cette ignominie, certains n’hésitèrent pas à brandir cette justification puante selon laquelle « il l’avait bien cherché, ce sale PD ». Une excuse d’assassins que, sous couvert d’un puritanisme moral, on entend encore de nos jours pour justifier les pires crimes (viols, lynchages ou attentats). Pour légitimer la violence physique des bourreaux, il faut commencer par accuser « la violence symbolique » et « oppressante » des victimes. Soit la barbarie qui considère, in fine, le meurtre comme une réponse appropriée à un poème, un film ou un dessin. Une perte de sens de la mesure ahurissante. Une logique proprement fasciste.

Profondément pessimiste, Pasolini était descendu en Enfer, au-delà de l’horizon, et nous avait mis en garde : « Je ne crois pas que l’homme puisse être libre. Il ne faut jamais rien espérer : l’espérance est une chose horrible que les partis ont inventée pour garder leurs militants. » Mais il a paradoxalement chanté le plus beau des conseils à Gennariello dans ses Lettres luthériennes, celui qui mérite notre attention en tout lieu et en tout temps, celui qui fait danser la grâce avec la rage : « Ne te laisse pas tenter par les champions du malheur, de la hargne stupide, du sérieux joint à l’ignorance. Sois joyeux. »

Nos desserts :

- La dernière interview de Pasolini, sur Ballast

- Vidéo : fascisme et société de consommation

- Documentaire : Enquête sur l’assassinat de Pasolini

- Émission INA : Pier Paolo Pasolini : une vitalité désespérée

- Film La Ricotta

- Film L’Évangile selon saint Matthieu

- Extrait du film Salo ou les 120 journées de Sodome

00:05 Publié dans Biographie, Cinéma, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, cinéma, film, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 juin 2014

L'opposition et la révolte

L'opposition et la révolte

par Pier Paolo Pasolini

Ex: http://zentropaville.tumblr.com

"L’Eglise est désormais condamnée à disparaître de par son appartenance à un monde humaniste du passé, qui constitue un obstacle à la nouvelle révolution industrielle. Le nouveau pouvoir nécessite, de la part des consommateurs, un esprit complètement pragmatique et hédoniste […] Il n’y a plus de place pour la religion et surtout pas pour l’Eglise. La conséquence de tout ça sera la dissolution naturelle de l’Eglise. […]

En reprenant une lutte qui d’ailleurs est dans sa tradition (la lutte de la papauté contre l’Empire), mais pas pour la conquête du pouvoir, l’Eglise pourrait être le guide grandiose, mais non autoritaire, de tous ceux, qui refusent (c’est un marxiste qui parle, et justement en qualité de marxiste) le nouveau pouvoir de la consommation, qui est complètement irréligieux, totalitaire, faussement tolérant et même, plus répressif que jamais, corrupteur, dégradant. C’est ce refus que l’Eglise pourrait symboliser, en retournant à ses origines, c’est-à-dire à l’opposition et à la révolte.”

00:05 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, italie, réflexions personnelles, église, catholicisme, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 avril 2014

Pasolini: Faschismus, Antifaschismus und Konsumgesellschaft

Pier Paolo Pasolini: Faschismus, Antifaschismus und Konsumgesellschaft

Martin Lichtmesz

Die April-Ausgabe von Jürgen Elsässers Magazin Compact bringt ein Dossier über „Querdenker jenseits von links und rechts“ mit Beiträgen über Alain Soral [2] und Pier Paolo Pasolini [3]. Besonders interessant ist ein erstmals auf Deutsch publiziertes Interview mit Pasolini aus dem Jahr 1974.

Die Leser seiner „Freibeuterschriften“ [4] werden mit seinen Gedanken zum „Totalitarismus der Konsumgesellschaft“, zur „falschen Toleranz“ und zum „Faschismus der Antifaschisten“ bereits vertraut sein; nichtsdestotrotz lesen sich seine Analysen auch nach 40 Jahren schockierend aktuell.

Das Werk Pier Paolo Pasolinis übt seit gut zwei Jahrzehnten eine schier unerschöpfliche, widerspruchsgeladene Faszination auf mich aus. Er gehört zu jenen Autoren, die unmöglich auf einen einzigen Nenner zu bringen sind oder in eine Schublade passen. Im März hatte ich Gelegenheit, seinen Film „Das Evangelium nach Matthäus [5]“ (1964) auf der Leinwand zu sehen. Ein aufwühlender, einzigartiger Film, der ästhetisch tief in jahrtausendealten europäischen Traditionen wurzelt, das paradoxe Wunder eines von religiöser Wucht beseelten Werkes aus der Hand eines selbsterklärten Atheisten und Marxisten.

Derselbe Mann war auch imstande, die „120 Tage von Sodom [6]“ des Marquis de Sade zu verfilmen, sein letzter, radikalster und am meisten mißverstandener Film. Ich bin mir sicher, daß der vom Christentum faszinierte Marxist Pasolini der Prophezeiung des katholischen „Reaktionärs“ Nicolás Gómez Dávila am Ende seines Lebens resigniert zugestimmt hätte: „Marx und die Evangelien werden verblassen. Die Zukunft gehört der Pornographie und Coca-Cola“.

Es war mitten in den „anni di piombo“, den „Jahren des Bleis“, in denen links- und rechtsterroristische Akte Italien erschütterten, als Pasolini konstatierte, daß der linke Antifaschismus auf ein Phantom der Vergangenheit fixiert sei, das ihn daran hindere, die „erste, wahre Revolution von rechts“ zu erkennen. Was er hiermit allerdings meinte – befangen in marxistischer Terminologie und zu einem linksintellektuellen Publikum sprechend – hat mit der politischen Rechten im eigentlichen Sinne oder im Sinne ihres Selbstverständnisses wenig bis gar nichts zu tun.

Im Gegenteil räumt diese „Revolution“, die in erster Linie eine technologische ist, die „überkommenen gesellschaftlichen Institutionen“ wie „Familie, Kultur, Sprache, Kirche“, mit deren Verteidigung die Rechte im allgemeinen assoziiert wird, radikal ab, um an ihre Stelle die Herrschaft des totalen Konsums zu setzen. Die Welt soll also in einen totalen Supermarkt verwandelt werden, um auf eine Formulierung von Houellebecq anzuspielen, der in vielerlei Hinsicht, etwa in der Kritik der sexuellen Permissivität, ein Erbe Pasolinis ist.

Die neue bürgerliche Herrschaft braucht nämlich Konsumenten mit einer ausschließlich pragmatischen und hedonistischen Mentalität; denn der Zyklus von Produktion und Konsum vollzieht sich am reibungslosesten in einer technizistischen und rein irdischen Welt.

Diese „Revolution“ bedeutet aber auch: Konformismus, Vermassung, Gleichmacherei, Sprachverlust, flächendeckende Medienindoktrination als Folgen, die Vernichtung der „verschiedenen Arten, ein Mensch zu sein“. Gemäß der marxistischen Terminologie setzte Pasolini hier den Begriff der „Bourgeoisie“ ein, die „das ganze Universum nach ihrem Bild umzugestalten“ sucht.

Alles, was auf dieser Welt vital ist und anders ist, soll entwurzelt und in einen konsumierenden „Bourgeois“ verwandelt werden: die süditalienischen Bauern ebenso wie das Lumpenproletariat der Vorstädte Roms, die neapolitanische Volkskultur ebenso wie die Menschen der Dritten Welt, für die Pasolini leidenschaftliche Sympathien hatte – und in die er auch wohl gewisse, eher romantisch zu nennende Hoffnungen setzte. „Bourgeois“ meint im Wesentlichen, was „Tiqqun“ heute als „Bloom“ [7] bezeichnen.

Pasolini scheute sich nicht, diesen Prozeß als wahre „anthropologische Mutation“, ja als „Völkermord“ zu bezeichnen. Der alte Faschismus habe die „Seele des italienischen Volkes“ nicht einmal ankratzen können. Der neue, „hedonistische Faschismus“ dagegen zerstöre sie radikal, ebenso wie die anderer Völker und Kulturen. In einem meiner frühesten Artikel für die Junge Freiheit habe ich anläßlich des 30. Todestags Pasolinis auf diese Zusammenhänge hingewiesen [8], und auch auf die zum Teil verblüffende Nähe zu liberalismuskritischen Köpfen der Rechten, wie Armin Mohler, Ezra Pound oder Jean Cau.

Das ist ein Punkt, den viele Libertäre, mögen sie sich auch noch so sehr gegen Egalitarismus und Sozialismus stellen, nicht verstehen können. [9] Ein radikal entfesselter Markt, der keine Götter über sich anerkennt, ist noch effektiver in der Planierung der Kultur und der „Kulturen“ (wie Alain de Benoist sagen würde), als irgendein sozialistisches System. Und sein utopisches Endziel ähnelt demjenigen des Marxismus wie ein Ei dem anderen. Am Ende steht eine durchrationalisierte, durchökonomisierte, pazifizierte, post-historische, masseneudaimonistische Welt. Das ist auch eine Pointe der berühmten Rede des Fernsehmoguls [10] aus Sidney Lumets Film „Network“ (1976), ebenfalls aus der Feder eines marxistischen Autors (Paddy Chayevsky).

Der Schriftsteller Ulrich Schacht [11] formuliert es so – der „Kapitalist“ von heute sage:

„Konsumenten, aller Länder vereinigt euch!“ Die Erde muß planiert werden in ein gigantisches Kaufhaus. Der Mensch muß reduziert werden auf die Persönlichkeitsstruktur einer permanenten Produktions- und Konsumptionsmonade.

Die von Pasolini kritisierten Illusionen der Linken angesichts dieses Prozesses erinnern mich ein wenig an diejenigen unserer heutigen Libertären (die ungefähr für das stehen, was die Linke heute als „Neoliberalismus“ bezeichnet), zumindest in einem bestimmten prinzipiellen Sinn. Es sieht sozusagen die eine Partei nicht, daß sie nur die andere Backe der Zange spielt, und sie täuschen sich beide über die Natur der Zange. Pasolini schrieb 1973 über die Ausbreitung der Massenkultur: