mercredi, 24 septembre 2025

Le temps de la post-démocratie. Un fétiche à dépasser avant qu’il ne soit trop tard

Le temps de la post-démocratie. Un fétiche à dépasser avant qu’il ne soit trop tard

par Enrico Cipriani

Source: https://www.destra.it/home/il-tempo-della-post-democrazia...

Les paroles récemment prononcées par le pape Léon XIV sur la fragilité de la démocratie rouvrent un débat que la philosophie occidentale connaît en réalité depuis plus de deux mille ans. La démocratie, célébrée comme une conquête historique, a engendré une société qui confond l’égalité des droits avec l’égalité des compétences, transformant toute opinion en valeur absolue. Nous vivons dans un monde où chacun se croit autorisé à parler d’économie, de médecine, de géopolitique ou de science avec la même autorité que les experts. Mais la vérité est simple : lorsqu’on fait appel à un chirurgien ou à un ingénieur, la décision finale revient au professionnel, non au client. Pourquoi la politique devrait-elle fonctionner autrement ?

Aristote, dans sa Politique, distinguait lucidement les différentes formes de gouvernement et avertissait que la démocratie, si elle est comprise comme le pouvoir du plus grand nombre, dégénère facilement en ochlocratie, la domination de la foule. Platon, dans La République, décrivait la démocratie comme l’antichambre de la tyrannie, car la liberté sans limites conduit au chaos et au désordre, ouvrant la voie à l’homme fort.

Des siècles plus tard, Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage monumental De la démocratie en Amérique, pressentait que l’égalité démocratique abaisserait la société, générant conformisme et médiocrité: un peuple qui prétend décider de tout finit par perdre toute grandeur et élan.

Ortega y Gasset, dans La révolte des masses, reprendra ce même thème: la démocratie remet le pouvoir entre les mains de l’homme-masse, un individu sans qualités, sans culture, qui se sent autorisé à juger de tout, bien qu’il soit dépourvu des outils intellectuels nécessaires.

Winston Churchill résumait avec ironie: «La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l’exception de toutes celles qui ont été essayées auparavant». Une phrase souvent citée en guise d’éloge, mais qui contient en réalité un aveu d’échec dès le départ.

La démocratie contemporaine a produit une société qui valorise la superficialité, l’apparence et le consensus immédiat. Ce n’est plus la vérité qui compte, mais l’esthétique; plus la compétence, mais la popularité. Un monde où la politique est réduite à des talk-shows et les gouvernements à des exercices de marketing. La logique du suffrage universel a rendu la connaissance insignifiante: la voix de celui qui a étudié et sacrifié sa vie à la compétence vaut exactement autant que celle de celui qui n’a jamais lu un livre.

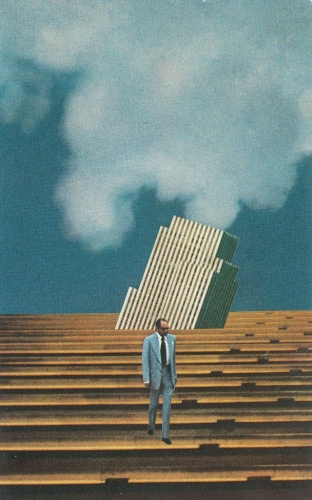

Pendant ce temps, les pays qui ne s’identifient pas aux modèles démocratiques occidentaux se développent, se renforcent économiquement, investissent dans la recherche, exercent une influence politique et militaire. L’Occident, en revanche, demeure prisonnier d’une démocratie qui engendre la paralysie décisionnelle, où des gouvernements faibles sont contraints de plaire à une opinion publique changeante au lieu de poursuivre des stratégies à long terme, devenant ainsi une tour de Babel où tout n’est que confusion.

Il est temps de le dire froidement: la démocratie n’est pas un dogme. La sélection des gouvernants devrait se faire sur la base de la compétence, de la préparation, de la capacité de vision et de décision, et non selon le nombre de likes récoltés ou l’approbation populaire éphémère. On ne confie pas un bistouri à un amateur, on ne confie pas l’instruction et la formation des générations futures à un ignorant. Pourquoi continuer à confier le sort du monde à quiconque sait simplement récolter des voix?

Les démocraties occidentales ont épuisé leur élan historique. Elles nous ont légué des sociétés plus fragiles, plus superficielles et plus faibles, dominées par l’illusion que chacun a le droit non seulement de parler, mais aussi de décider. Il est temps de repenser radicalement les formes de gouvernement: non plus la domination des masses, mais la direction d’élites sélectionnées; non plus la primauté de la quantité, mais celle de la qualité. Il ne s’agit pas d’un appel à la tyrannie, mais à la responsabilité: le pouvoir à qui sait l’exercer, non à celui qui crie le plus fort.

13:40 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : démocratie, postdémocratie, théorie politique, politologie, sciences politiques, actualité, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 janvier 2024

Post-démocratie - Pas de place pour la dialectique interne et la confrontation dans les partis-casernes

Post-démocratie - Pas de place pour la dialectique interne et la confrontation dans les partis-casernes

par Mario Landolfi

Source: https://www.destra.it/home/post-democrazia-nei-partiti-caserma-non-ce-spazio-per-la-dialettica-interna-e-il-confronto/

Qu'est-il advenu de la minorité interne (autrefois) célébrée et redoutée ? À l'époque glorieuse de la Première République, chaque parti en possédait au moins une. Seul le PCI hésitait à proclamer son existence, peut-être par un vieux réflexe lié au sectarisme cultivé dans la clandestinité. Si bien qu'à l'opposé, même le MSI, tout en revendiquant une ascendance autoritaire, ne dédaignait pas la division en courants. C'est qu'à l'époque, une direction n'était pas éternelle, mais représentait une structure pro-tempore, presque toujours le résultat d'un affrontement de congrès autour de thèses opposées: les partisans de la thèse gagnante tentaient de la transformer en stratégie politique tandis que les partisans de la thèse perdante s'évertuaient à la saboter en attendant des temps meilleurs. Entre les assemblées, la majorité et la minorité intérieure continuaient à se flairer, à se défier et à se contaminer. Un prodige alchimique enfermé dans la formule de la soi-disant "dialectique interne", un euphémisme qui servait souvent à dissimuler pudiquement des contrastes profonds et des fractures verticales. Il n'est donc pas étonnant que les tribulations internes aient davantage contribué à dicter la ligne politique que les objectifs externes.

Là encore, rien de nouveau et rien de spécifiquement italien, puisque c'est Charles de Gaulle qui, avec le dégoût typique du général pour tout ce qui n'est pas militaire, a qualifié la politique de "cuisine des partis". Tout est donc normal. Comme le fait que personne ne pouvait rester chef malgré ses échecs. Une précision, cette dernière, qui n'est oiseuse qu'en apparence si l'on considère ceux, nombreux, qui continuent à faire la loi au sein de leur propre parti malgré leurs retentissants fiascos politiques et électoraux. Il en est ainsi, précisément, parce que la minorité est partout latente. Sauf au sein du parti démocrate, bien que même là, elle se déploie sous des formes désormais totalement inédites par rapport au passé, préférant des sorties extemporanées, souvent désordonnées et le plus souvent liées à des revendications personnalistes ou, tout au plus, groupusculaires. Bref, tout le monde s'en donne à cœur joie.

Et les résultats sont là : l'enquête de fin d'année sur les orientations politiques des Italiens, réalisée par Ipsos de Nando Pagnoncelli pour le Corriere della Sera, évalue à 42,2% (+ 3,2% par rapport aux élections générales de septembre 1922) le nombre d'abstentionnistes/indécis. Les raisons de la désaffection sont nombreuses, des millions, comme les étoiles de la publicité pour le célèbre salami, mais il ne fait aucun doute que parmi elles, il faut également mentionner l'absence de minorités internes organisées au sein des partis. Ce qui signifie accélérer la décomposition démocratique des partis et, par conséquent, provoquer une grave violation de l'article 49 de la Constitution ("Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis afin de concourir démocratiquement à la détermination de la politique nationale").

Oui, ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais notre Charte fondamentale protège les moyens plutôt que la fin. Cela signifie qu'un mouvement, un parti (pas un parti fasciste réanimé, dont la reconstitution serait expressément justifiée) peut également poursuivre des objectifs antidémocratiques (par exemple, la dictature du prolétariat), à condition de le faire démocratiquement. Dans ces conditions, chacun peut comprendre que la "mère de toutes les réformes" n'est pas tant la primauté que la nécessité de redonner un sens (et une légalité) à l'article 49 en "forçant" les partis à rendre leur direction contestable et à s'affronter également en leur sein.

Facile à dire, presque impossible à faire puisque l'argument se heurte de plein fouet à l'iceberg du droit électoral. Et même un enfant comprendrait que tant que le mode de scrutin actuel sera en vigueur, chaque chef de parti se sentira à l'étroit. Il ne lui échappe pas, en effet, que quiconque s'écarterait de ses décisions mettrait en péril sa candidature et donc sa nomination (et non son élection !) comme député ou sénateur. Et ce n'est pas tout, car le mécanisme de nomination - ainsi que la coïncidence de la direction et de la fonction de premier ministre dans la même personne - bouleverse complètement la relation entre le gouvernement et le parlement : c'est le premier qui contrôle et conditionne le second et non l'inverse, comme cela serait physiologique dans toute démocratie.

Il suffit de se rendre compte que la question de la minorité interne n'est pas un sujet mineur ou un sujet à confier à la magnanimité des dirigeants ou à la sensibilité des statuts. En effet, il est prévisible que les partis enfin contestables finiront par se rendre plus attractifs aux yeux des citoyens également du point de vue de l'engagement et de la participation, avec une possible récupération de la désaffection populaire et, par conséquent, avec une possible réduction du pourcentage d'abstentionnisme qui fait aujourd'hui du non-vote de loin le premier parti des Italiens.

Et si, sur le plan plus institutionnel, le retour des partis à la démocratie pourrait remettre à sa juste place la dialectique gouvernement-Parlement, sur le plan plus politique de la polémique, cela signifierait désarmer les dénigreurs assidus de la Casta, aussi bien ceux qui sont tapis dans la tribune que leurs trublions camouflés dans les stalles. Bref, qu'on le veuille ou non, l'avenir des partis dépend aussi de l'existence d'une minorité organisée en leur sein. Il ne s'agit pas de remplacer les actuels régiments prussiens où le chef décide pour tous par des armées de Bracaléone où personne ne commande, mais de rendre aux forces politiques leur rôle de lien avec la société civile et d'instrument de sélection de la classe dirigeante. Malheureusement (ou heureusement), une démocratie sans partis n'est pas encore en vue alors que des partis sans minorités, nous y goûtons déjà. Et nous avons tous compris qu'ils sont plus fades qu'une soupe sans sel.

20:38 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, théorie politique, politique, partis, partitocratie, sciences politiques, postdémocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook