jeudi, 20 novembre 2025

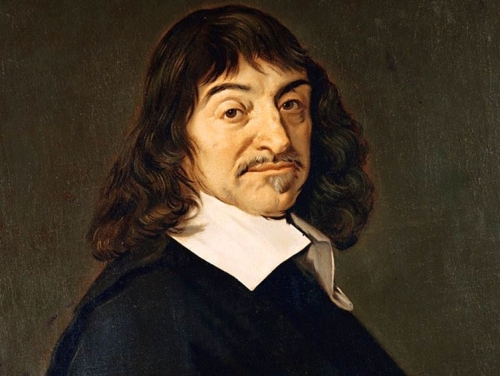

Descartes, le "cogito" et la rupture de la modernité

Descartes, le "cogito" et la rupture de la modernité

par Daniele D’Innocenzio

Source : Giubbe rosse & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cartesio-il-cogit...

Descartes n’a pas simplement commis une erreur philosophique, comme Antonio Damasio l’a justement souligné dans L’erreur de Descartes, mais a inauguré une rupture qui a condamné l’humanité, la nature et la vie elle-même à l’effondrement. En séparant l’esprit du corps et le sujet du monde, il a posé les bases métaphysiques d’une civilisation construite sur la domination, l’exploitation et la rationalité désincarnée.

Le cogito cartésien, conçu comme une garantie de certitude, est devenu le germe de l’aliénation, déconnectant la moralité de la téléologie, la solidarité de la communauté et les êtres humains de la Terre vivante. Ce qui semblait être un triomphe de la raison fut, en réalité, l’acte d’ouverture d’un suicide lent de la civilisation. Ce n’était pas une simple erreur logique, mais un tremblement de terre. La secousse cartésienne continue encore aujourd’hui à se propager, sous forme de fissures dans la planète, de crises de sens, de corps anxieux qui ne comprennent plus où finissent et commencent les autres.

Au moment où “il” “partorise” le « cogito, ergo sum », Descartes déchire un voile qui ne sera plus recousu. Esprit et corps ne forment plus une seule trame de chair, désir et mémoire: ils deviennent deux substances. L’une, immatérielle, brillante, siège de la pensée claire et distincte; l’autre, lourde, mécanique, fiable comme une montre et tout aussi dépourvue d’intériorité. Le corps est désormais une «chose» parmi les choses, un morceau de nature à perforer, peser, vendre. La forêt devient une réserve de bois, le pétrole un fluide à pomper, les neurones des circuits à optimiser: le sujet, armé de raison, s’imagine hors du monde comme un ingénieur sur un pont de commandement. Mais personne ne lui a dit que le pont flotte sur l’océan qu’il prétend dominer.

Damasio, trois siècles et demi plus tard, pense de manière simple mais efficace: retirez à la pensée le battement du coeur, l’intestin, la peau qui se ride, et ce qui reste est un désert cosmique laissant place à une abstraction stérile. Les neurosciences le démontrent: les patients avec des lésions au lobe préfrontal ont une logique intacte, une émotion nulle, une capacité de décision annihilée.

Sans corps, il n’y a pas d’évaluation possible, sans évaluation, il n’y a pas d’action, sans action, il n’y a pas d’histoire.

Pourtant, l’histoire raconte que notre civilisation a construit des temples, des universités, des économies entières sur l’hypothèse opposée. Le paradis cartésien est un lieu sans odeurs, sans sueur, sans horizon. Là, les choix se font avec des algorithmes, les marchés se régulent d’eux-mêmes, les données « parlent d’elles-mêmes ». Le reste – le goût des fraises, les pleurs des enfants, le bourdonnement des insectes – est « extérieur », un reste toléré tant qu’il ne nuit pas au profit.

Asseyons-nous au bord de l’eau et regardons la réalité: les démocraties sont narcotisées par des flux d’informations que personne ne contrôle; nos vies intérieures sont confiées à des plateformes conçues pour retenir l’attention. Chaque crise – climatique, politique, psychologique – est une note de retour de l’ancien morceau: un sujet séparé de l’objet, un esprit aliéné de la Terre. Maintenant, apparaît le paradoxe: plus nous repoussons le corps, plus il revient comme un fantôme. Les troubles alimentaires, l’anxiété généralisée, la dépression croissante chez les jeunes ne sont pas des « maladies mentales » au sens cartésien : ce sont des protestations de la “chair”, des tentatives de dire « je suis aussi » à un moi qui l’avait oublié. La psyché, privée de son humus biologique et social, tombe dans le vide.

Reconnaître que penser c’est aussi respirer, que raisonner c’est aussi se nourrir, que connaître c’est aussi être touché, serait la semence d’une juste alternance alimentée par ce geste minimal. La science tant aimée, souvent évoquée lors de la crainte de la vague covi d, le confirme: les microbiotes intestinaux produisent de la sérotonine; les rayons ultraviolets modulent le système immunitaire; le cerveau «hors de la tête» s’étend à tout le corps, et au-delà – jusqu’à la toile de relations qui nous maintiennent en vie.

Changeons tout: ce n’est pas “je pense, donc je suis” mais “je suis entièrement, donc je comprends”. Un nous qui inclut bactéries, forêts, nuages, codes, mémoires d’ancêtres. Une subjectivité diffuse, symbiotique, imparfaite – mais au moins enracinée. La raison, alors, n’est plus une tour d’ivoire: c’est un jardin à cultiver, où l’intuition et la mesure, la poésie et les mathématiques, le sang et l’idée s’irriguent mutuellement.

Douter ne suffit plus, mais il faut accueillir. Accueillir la vulnérabilité de sa propre respiration. Seules un sujet qui se reconnaît dépendant peut concevoir une moralité qui ne soit pas aussi domination. C’est la fin de l’homme cartésien – et peut-être le début de l’émergence de l’humain.

Chaque fois que nous choisissons d’écouter le battement avant d’aborder un sujet, chaque fois que nous mesurons la valeur d’un arbre aussi pour ce qui est intangible (ombre, parfum, récit), nous détachons une brique du mur érigé en 1619 par Descartes: cette erreur ne restera pas une condamnation, mais deviendra – peut-être déjà – la cicatrice qui nous rappelle comment marcher quand on est à nouveau entier. En boitant, peut-être, mais avec la Terre sous nos pieds.

L’erreur de Descartes n’était pas seulement une erreur: c’était une blessure. Une blessure qui a façonné la modernité et qui saigne encore dans les crises de notre temps. La reconnaître, c’est comprendre que la tâche de la philosophie n’est plus de fonder des certitudes abstraites, mais de recoudre les liens brisés.

14:01 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené descartes, antonio damasio, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook