mardi, 02 février 2010

Fabriquer l'ennemi allemand

Doris NEUJAHR:

Fabriquer l’ennemi allemand de l’humanité: propagande alliée pendant et après la première guerre mondiale

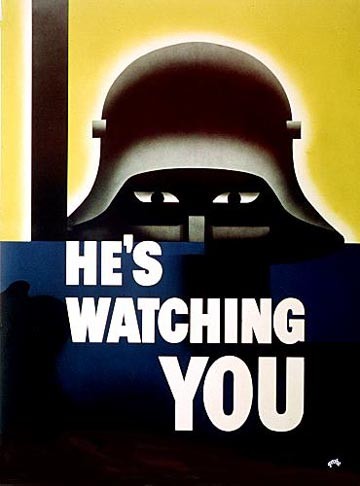

Le postulat de la “singularité” allemande sert à marquer certains épisodes bien précis de l’histoire germanique; récemment, on le retrouve dans une décision du Tribunal Fédéral Constitutionnel (Bundesverfassungsgericht) concernant le paragraphe 130 du Code pénal. Il a acquis le statut de l’évidence et pourtant… Déjà, immédiatement après la première guerre mondiale, ce postulat avait été bel et bien établi, figé dans ses contours: bon nombre d’horreurs de guerre commises par les Allemands n’existaient en fait que dans la seule propagande alliée puis, graduellement, revêtaient un statut d’évidence, admis par tous. Au niveau de la propagande, l’image du barbare singulier était donc bien assise dans les esprits, comme l’histoire des mains tranchées des garçonnets belges. Mais au niveau politique, elle était également devenue un “topos” incontesté.

Dans une note du premier Ministre français Georges Clémenceau, datée du 16 juin 1919 et remise à la délégation allemande à Versailles, il est dit, textuellement, que l’Allemagne « a voulu satisfaire sa passion de la tyrannie par la guerre » et que son comportement « constitue le plus grand crime contre l’humanité et contre la liberté des peuples qu’ait jamais commis, en pleine conscience, une nation se prétendant civilisée ». Ce comportement était déclaré « sans exemple dans l’histoire ».

Sur le plan philosophique, ce fut notamment l’Américain John Dewey qui contribua à consolider cette image négative de l’Allemagne par un pamphlet germanophobe intitulé « Philosophie allemande et politique allemande ». Dewey fait remonter le mal allemand à Kant et, en terminant son pamphlet, il écrit, le ton menaçant : « En soi et pour soi, l’idée (kantienne) de paix est une idée négative, une idée policière », qui ne connaît aucune limite, ni même une « limite nationale ». Ce pamphlet date de l’année 1915 et a été réédité en 1942, sans aucune modification, avec le simple ajout d’une préface et d’un chapitre consacrés au national-socialisme.

Les Allemands reprennent à leur compte la propagande alliée

Bien avant sa défaite militaire de la première guerre mondiale, l’Allemagne avait perdu la bataille de la propagande. Le Reich n’a jamais trouvé la parade contre le droit coutumier anglais, contre l’art britannique de maquiller ses intérêts matériels et ses intérêts de puissance impériale sous les oripeaux d’une morale décrétée supérieure et universelle. Cette habitude d’octroyer bonne conscience au désir ardent de faire du profit et de poursuivre des objectifs de puissance, s’enracine dans le puritanisme et est ressenti subjectivement comme « honnête » et « normal ». Comme cette habitude de penser et de ressentir était liée organiquement à une puissance globale, elle est devenue un fait accepté au niveau international.

Les hommes politiques et les publicistes allemands ont réagi à cette attitude générale anglaise en niant explicitement tout fondement et toute substance aux justifications morales et en affirmant un réalisme politique, posé, lui, comme dépourvu de toute hypocrisie. Mais, par la suite, personne n’a considéré que cette position allemande était juste et honnête : au contraire, on a dit tout de go que ce réalisme confirmait le droit moral des Britanniques et révélait le non droit allemand. La supériorité géostratégique des Alliés a payé sur le plan de la propagande. Le blocus britannique, destiné à affamer l’Allemagne, s’est montré cruellement efficace, mais s’est déroulé de manière quasi naturelle, sans dramatisation aucune. La guerre sous-marine, qui constitua la riposte allemande, fut amplement dramatisée et chaque torpillage de navire, acte de guerre spectaculaire, fut considéré comme la preuve tangible de la barbarie allemande.

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Pour Ernst Bloch, alors âgé de 32 ans, il était clair qu’après l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’Allemagne ne pouvait plus gagner la partie. Le maximum qu’elle pouvait escompter, c’était une paix avec pertes territoriales et économiques « supportables ». Toutefois, il acceptait le projet de Clémenceau de poursuivre la guerre à outrance jusqu’à la défaite définitive de l’Allemagne, contrairement à l’avis émis par le pacifiste Helmut von Quidde, qui demandait une paix honorable basée sur l’entente et le compromis entre les parties. Comment Bloch justifiait-il sa position ? Parce que, affirmait-il dans les colonnes de son journal, l’Allemagne était « le pays, où la guerre avait été érigée en principe nécessaire et constitutif de l’Etat, et où cet état de chose demeurerait [si on n’y portait remède]». Pour Bloch, l’Empire allemand, et surtout sa composante prussienne, n’incarnaient pas des systèmes simplement critiquables mais étaient bel et bien l’incarnation du « mal en soi ». Il y régnait, disait-il, l’infamie, l’immoralité, le machiavélisme sans scrupules, le mensonge sans limite et l’opportunisme.

Bloch hissait au rang d’axiome intangible la « vérité » d’une culpabilité exclusive de l’Allemagne dans le déclenchement des hostilités et dans les crimes de guerre. « Les Allemands ont commis des crimes abominables. Les autres se sont défendus. Ils se sont défendus par nécessité ». La guerre des Alliés avait pour but d’affronter « la substance générée par toutes les années criminelles de l’Allemagne et de la Prusse », cause de la guerre : elle affrontait dès lors un « mal radical ».

Il faut placer l’Allemagne devant un « parlement mondial et moral »

Si les Allemands se montraient incapables de faire leur devoir, c’est-à-dire d’abattre par eux-mêmes le régime impérial, alors il fallait bien que leurs ennemis prennent cette tâche nécessaire en charge. En janvier 1918, Bloch critique le Président américain Woodrow Wilson, lorsque celui-ci suggéra de faire la différence entre les diverses factions politiques allemandes afin d’aboutir éventuellement à des négociations de paix. L’Allemagne, prétendait Bloch, « n’est rien d’autre d’un seul et unique camp militaire (…), une nation égocentrique, agitée par la fringale de puissance la plus brutale et la plus élémentaire qui soit ». Il ajoutait : « les nuances qui peuvent exister entre Hindenburg et le social-démocrate Scheidemann sont tout au plus de nature ‘tactique’ ». L’alternative à la défaite allemande ne serait rien d’autre qu’une « défaite de l’humanité », entrainant une « dépression générale de celle-ci ».

De « ce mal radical des puissances centrales, de ce mal purement élémentaire qu’est ce matérialisme de puissance, étranger au christianisme », l’ensemble du peuple allemand est partie prenante, car « il s’est tu, et même, il a acclamé pendant quatre longues années les actes les plus honteux et les plus diaboliques de son gouvernement ». L’Allemagne, posée ainsi comme « ennemie de l’humanité », devait être traduite devant un « parlement mondial aux effectifs complets et aux objectifs moralisants », où le seul « droit principal et décisif de tout Allemand aurait été de manifester son repentir et de ressentir sa culpabilité ». La culpabilité allemande dans le déclenchement de la guerre n’avait pas à être prouvée au départ de faits avérés mais devant surtout recevoir une interprétation morale. Pour Bloch, il y avait profondément ancrée en chaque Allemand une virulente propension à la destruction.

Bloch concédait certes qu’il y avait de multiples causes à la guerre, des causes économiques, diplomatiques, politiques et « relevant de l’humain en général, vu que toute cette époque s’était éloignée de Dieu ». Cependant, ce faisceau de causes variées ne « devait nullement dispenser tout spécialement et tout particulièrement l’homme allemand et l’ensemble du peuple allemand de s’interroger sur la responsabilité de cette guerre ».

Ses espoirs en l’avenir, Bloch les plaçaient alors dans les Etats-Unis d’Amérique, dirigés par le Président Woodrow Wilson, et dans la Russie. Ces deux Etats constituent, ensemble, « la nouvelle masse intellectuelle de l’avenir » et représentent la « nouvelle universalité intellectuelle de la communauté humaine ». Une « nouvelle mystique de la fraternité et de la communion des hommes jaillit de la jeunesse ouverte de l’Amérique et de la chaleur humaine russe, une mystique toute de profondeur et d’espoir christique ; depuis la fraicheur aurorale de ces deux empires, le Bien radical illumine le monde ».

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

C’est aussi l’argumentation choisie par l’historien Jörg Später qui, à la fin de la monographie qu’il consacre à Robert Vansittart et où il évoque les tirades germanophobes de l’homme politique britannique, écrit : « L’opinion qu’il avait des Allemands est devenue idée générale parce que le monde objectif s’est rapproché de l’image, celle que la folie persécutrice a esquissé au départ de ce monde». Cela sonne comme une brillante réflexion mais ce n’est qu’une dialectique fort superficielle, car les actions des Allemands y sont expliquées comme issues d’un esprit immanent, qui ne s’auto-réalise que dans le crime, alors que tout raisonnement cohérent se devrait de relier esprit et actions de manière dialectique dans le contexte international.

Carl Schmitt a écrit en 1948, en évoquant les crimes commis lors des révolutions et en abordant la thématique des « crimes contre l’humanité » : « Ce sont des crimes d’opinion venu du côté négatif. Ils devaient immanquablement survenir, par nécessité dialectique, après que, par humanisme, on ait découvert les crimes d’opinion commis par la bonne opinion. En d’autres termes, ce sont des actions nées d’opinions misanthropes, c’est-à-dire c’est tout ce que fait celui qui a été déclaré ennemi de l’humanité ».

L’Allemagne a donc été déclarée ennemie de l’humanité bien avant la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. Pour les historiens, ce devrait être captivant de chercher à savoir si, par là même, une situation a été favorisée et dans quelle mesure et si cette situation a conduit à commettre des crimes du type de ceux que l’on a attribué faussement à l’Allemagne lors de la première guerre mondiale. Sur le plan scientifique, ce serait plus fécond que de s’accrocher au vieux postulat de la singularité.

Doris NEUJAHR.

(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°2/2010).

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, première guerre mondiale, propagande, manipulations médiatiques, weimar, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.