Didier Delsart

Professeur de philosophie

L'art occidental de perdre la guerre

Ex: http://quebec.huffingtonpost.ca

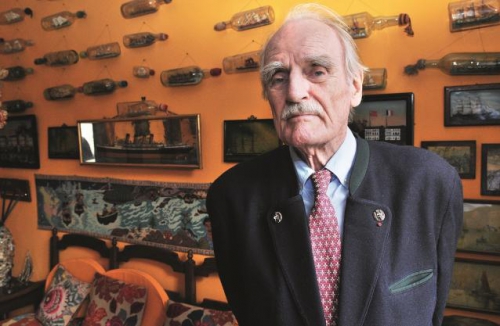

Parmi les géopoliticiens contemporains, Gérard Chaliand, né en 1934, est sans aucun doute le plus marquant. Pas seulement pour sa connaissance remarquable du terrain - ce qu'il appelle le « savoir de la peau » -, pas seulement non plus pour l'ampleur et la diversité de sa culture ou son style incroyablement sobre, incisif, précis, mais surtout pour son approche résolument non idéologique des conflits et des relations internationales, sa capacité spinoziste à ne pas détester (ce que tout le monde peut faire), mais comprendre (ce qui est aussi précieux que rare).

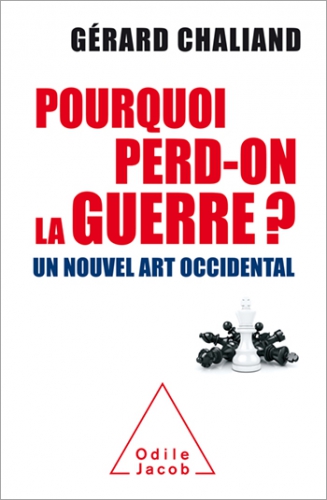

Dans son dernier livre, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Gérard Chaliand cherche à comprendre comment les Occidentaux, avec la supériorité matérielle qui est la leur, n'ont cessé, depuis le Vietnam, de multiplier les échecs sur le terrain militaire et politique, alors qu'ils avaient, lors de la période coloniale qui précède, gagné l'ensemble des guerres asymétriques ou irrégulières (malgré quelques batailles perdues).

Dans son dernier livre, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Gérard Chaliand cherche à comprendre comment les Occidentaux, avec la supériorité matérielle qui est la leur, n'ont cessé, depuis le Vietnam, de multiplier les échecs sur le terrain militaire et politique, alors qu'ils avaient, lors de la période coloniale qui précède, gagné l'ensemble des guerres asymétriques ou irrégulières (malgré quelques batailles perdues).

Le livre commence par évoquer la conquête du Mexique par H. Cortés et celle du Pérou par F. Pizarre. Gérard Chaliand rappelle, en ce qui concerne le Mexique, le rôle primordial de la Malinche, esclave indienne qui deviendra la maîtresse et l'interprète de Cortés, et grâce à laquelle les Espagnols auront accès à ce que pensent leurs adversaires, à leur conception du monde, alors que les Aztèques, de leur côté, ne sauront rien des Espagnols, ou très peu. Sans être le seul avantage de Cortés sur Moctezuma, cet élément fut décisif.

Au 19e siècle, les Occidentaux disposent d'un avantage du même ordre : les peuples colonisés les connaissent mal, ou même pas du tout. La révolution scientifique du 17e siècle, le mouvement des Lumières du siècle suivant, la Révolution industrielle au 19e siècle, tout cela est incompréhensible pour des sociétés qui n'ont pas connu le même développement historique. En revanche, du côté occidental, on exige « un enracinement du corps des officiers dans un milieu qui devient partie de l'existence et dont ils acquièrent une connaissance concrète ». Les troupes sont immergées dans la population locale et restent présentes, comme les officiers, sur le long terme.

Cette méconnaissance de l'adversaire s'accompagne aujourd'hui d'un facteur aggravant : l'adversaire, lui, nous connaît, et souvent fort bien.

Telle n'est plus désormais la situation sur le terrain, que les soldats occidentaux n'apprennent guère à connaître et où, de toute façon, ils sont, dans une large mesure, de passage. Robert McNamara reconnaissait déjà, à propos de la guerre du Vietnam : « Je n'avais jamais été en Indochine. Je n'en connaissais ni l'histoire ni la culture ». En Irak, en 2003-2004, Paul Bremer n'avait, lui non plus, pas la plus petite connaissance du terrain, multipliant ainsi les erreurs d'une façon qu'il faut bien - même si certaines reproduisaient celles du passé - qualifier d'exceptionnelle.

Cette méconnaissance de l'adversaire s'accompagne aujourd'hui d'un facteur aggravant : l'adversaire, lui, nous connaît, et souvent fort bien. Un adversaire comme l'État islamique sait manipuler avec brio l'opinion publique occidentale, exercer, même, une espèce de fascination, d'ailleurs inlassablement stimulée, ravivée et revivifiée par des médias davantage attirés par le spectaculaire que par la contextualisation instruite. Pourtant, « le phénomène terroriste, dans sa version islamiste, est aujourd'hui, sur le plan militaire, surévalué. Son effet majeur est psychologique : il vise les esprits et les volontés ».

Avant la Première Guerre mondiale, les opinions publiques ne savent pas grand-chose des combats qui se déroulent au loin : « Elles sont soit indifférentes, soit parfois fières des succès remportés, lorsque ceux-ci flattent l'orgueil national ». Le rapport à la guerre en Occident - et en Occident seulement - s'est profondément modifié. Lors de la première guerre d'Irak (1991), le nombre de morts du côté de la coalition menée par les États-Unis s'élevait à 350. Le nombre de morts du côté irakien n'a pas été donné (vraisemblablement entre 35 000 et 70 000). On a estimé que l'opinion publique occidentale n'encaisserait pas une telle disproportion. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pouvait se vanter des lourdes pertes essuyées par l'ennemi.

Gérard Chaliand conclut, de là, que l'asymétrie majeure réside finalement moins dans l'armement ou la technologie que dans l'idéologie. La victoire de Cortés sur les Aztèques a très largement été de l'ordre de l'esprit : « On craint la fin du monde chez les Aztèques avec, en face, des conquérants assurés de leur foi et de la grandeur de leur souverain ». Sur ce plan, l'intense propagande de l'Arabie saoudite à partir de la première crise pétrolière (1973-1974) pour répandre l'idéologie islamiste radicale (dans sa version wahhabite) a porté ses fruits. Le travail de sape opéré sur les populations par les Frères musulmans, rivaux de l'Arabie saoudite, a aussi largement contribué à renforcer l'islamisme radical (comme l'ont montré les élections en Égypte en 2012). Une telle mobilisation des populations par l'idéologie ne peut se comparer qu'à celle du marxisme-léninisme ou à celle de Mao en Chine.

Le succès rencontré par la France au Mali - car il y a quelques succès - s'explique justement en partie par l'incapacité des islamistes à constituer une « base de masse » en raison du fait qu'ils opèrent, au Nord-Mali, dans des zones sous-peuplées. Dans ces conditions, la supériorité technologique des militaires français redevient un avantage de poids - sans compter que la France opère ici sur un terrain qu'elle connaît bien.

Le succès au Mali s'explique aussi par le fait que, dès le départ, on a « pensé l'après ». L'accompagnement qui s'effectue après la victoire était la donnée majeure de la période coloniale. Il faut, écrit Joseph Gallieni, « développer le plus vite possible le réseau électrique. [...] C'est certainement plus à coup de routes et de télégraphes qu'on fait la conquête d'une colonie, qu'à coup de troupes ». Hubert Lyautey, sous les ordres de Gallieni à Madagascar, reprend le principe de la « tache d'huile » au Maroc : on apporte des améliorations économiques immédiates dans la zone contrôlée et l'on s'étend. Chaliand souligne, par contraste, qu'à l'été 2003, « les forces américaines n'ont pas pris les moyens de rétablir l'électricité à Bagdad, malgré la chaleur torride de l'été ». D'une manière générale, l'après-seconde guerre d'Irak est le contre-modèle des victoires coloniales.

L'islamisme est «condamné à perdre» dans la mesure où ses objectifs sont «totalement illusoires»

Les Américains n'ont pas tenu compte du fait que la minorité sunnite représentait la « classe dirigeante » non pas seulement depuis Saddam Hussein, mais déjà à l'époque de l'Empire ottoman, puis pendant le mandat britannique. En renvoyant l'armée et en interdisant à tout membre du parti Baas de faire partie de la future administration, Paul Bremer marginalisait entièrement les sunnites et se condamnait ainsi à l'échec. « Jamais, comme le précise Chaliand, un État anciennement communiste n'avait rejeté ainsi en bloc tous les membres du parti ». Le prix à payer pour cette erreur fondamentale a été, depuis, particulièrement élevé. Comme on sait, les sunnites marginalisés sont passés, comme c'était prévisible, à l'opposition armée : « Finalement, le rejeton de l'intervention américaine en Irak s'appelle l'État islamique ».

Le bilan pour les Occidentaux, depuis le Vietnam, n'est pas glorieux. Et nous n'avons rien dit de la Libye, où l'on ne s'est pas davantage donné les moyens de conquérir la paix. Les problèmes qui s'annoncent sont de taille : l'instabilité de l'Afrique subsaharienne au cours des années à venir laisse présager, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique Orientale, une propagation de l'islamisme, nouvelle idéologie de contestation après le marxisme. Un tel problème doit être anticipé et traité, d'autant que la démographie ne nous sera pas favorable. Les erreurs commises dans le passé n'ont rien de fatal, à condition d'en tirer les leçons.

À terme, selon Gérard Chaliand, l'islamisme est « condamné à perdre » dans la mesure où ses objectifs sont « totalement illusoires ». Contrairement à la Chine ou à l'Inde, on ne voit rien, dans un mouvement révolutionnaire de ce genre, qui soit porteur d'avenir. On ne se développe pas par l'ivresse identitaire, mais par le travail. Ce dont disposent les islamistes, c'est d'une capacité de perturbation, elle bien réelle et durable. Dans ce contexte, conclut Chaliand, tout succès militaire de leur part sur le terrain « constitue une dangereuse propagande par l'action. C'est pourquoi, quelle que soit l'ambiguïté de nos alliances officielles, il faut agir de telle sorte que les mouvements islamistes ne remportent pas de victoires militaires, ni en Syrie ni ailleurs ».

De ces périples naquirent plusieurs recueils, notamment Secouons le cocotier, récit paradoxal de son séjour dans les îles des Caraïbes, Antilles françaises, îles néerlandaises et britanniques, îles indépendantes. Raspail s'y fit observateur et conteur d'une réalité souvent éteinte ou subsistant dans une forme dégénérée, comme chez les peuples blancs de ces îlots de la Guadeloupe, descendants des plus vieilles familles de France, vivant entre eux, reclus, pauvres parmi les pauvres depuis deux siècles. Cette évocation douloureuse prend aussi une coloration toute spéciale sous sa plume, celle de la fixité d'un temps arrêté au milieu de la course du monde. Tout en décrivant à plaisir l'irruption de la modernité aux Antilles, avec les premiers postes de télévision ou les retombées de « l'argent braguette » sur les modes de vie, il s'arrête sur ces survivances, ces témoignages de temps éteints, d'Antilles blanches révolues. C'est avec la même affection pleine d'amertume qu'il conclut son essai avec Haïti, seul pays des Caraïbes resté à peu près pur face à l'américanisation (rappelons que ce témoignage date du début des années 1960), pur face à l'occidentalisation, pur dans son africanité libérée depuis cent-soixante-dix ans alors. Mais comme cette pureté conduit l'île dans le mur, on ne peut s'empêcher de soupirer. Le temps mental des hommes de l'île s'est arrêté, pas le temps biologique, et la démographie galopante autant que la dégradation de l'habitat laissent songeur. En lisant le Raspail d'il y a cinquante ans, on se rend compte que Haïti n'a pas changé. Ici, la confrontation entre l'immobilité de l'esprit national haïtien et la marche du monde matériel haïtien rendent un résultat explosif.

De ces périples naquirent plusieurs recueils, notamment Secouons le cocotier, récit paradoxal de son séjour dans les îles des Caraïbes, Antilles françaises, îles néerlandaises et britanniques, îles indépendantes. Raspail s'y fit observateur et conteur d'une réalité souvent éteinte ou subsistant dans une forme dégénérée, comme chez les peuples blancs de ces îlots de la Guadeloupe, descendants des plus vieilles familles de France, vivant entre eux, reclus, pauvres parmi les pauvres depuis deux siècles. Cette évocation douloureuse prend aussi une coloration toute spéciale sous sa plume, celle de la fixité d'un temps arrêté au milieu de la course du monde. Tout en décrivant à plaisir l'irruption de la modernité aux Antilles, avec les premiers postes de télévision ou les retombées de « l'argent braguette » sur les modes de vie, il s'arrête sur ces survivances, ces témoignages de temps éteints, d'Antilles blanches révolues. C'est avec la même affection pleine d'amertume qu'il conclut son essai avec Haïti, seul pays des Caraïbes resté à peu près pur face à l'américanisation (rappelons que ce témoignage date du début des années 1960), pur face à l'occidentalisation, pur dans son africanité libérée depuis cent-soixante-dix ans alors. Mais comme cette pureté conduit l'île dans le mur, on ne peut s'empêcher de soupirer. Le temps mental des hommes de l'île s'est arrêté, pas le temps biologique, et la démographie galopante autant que la dégradation de l'habitat laissent songeur. En lisant le Raspail d'il y a cinquante ans, on se rend compte que Haïti n'a pas changé. Ici, la confrontation entre l'immobilité de l'esprit national haïtien et la marche du monde matériel haïtien rendent un résultat explosif. Ce souci de rendre témoignage de peuples lointains a trouvé, bien sûr, sa pleine expression en Patagonie. Dans Qui se souvient des Hommes ? Nous suivons pas à pas la destinée du peuple des Alakalufs, qui eux-mêmes s'appelaient les Kaweskars, les Hommes, car ils n'en connurent longtemps pas d'autres qu'eux-mêmes, dans cet univers liquide et glacé du détroit de Magellan. Les Kaweskars, Raspail en rencontra lui-même une famille dans un canot, alors qu'il naviguait sur un bateau de guerre chilien. Il est peut-être le dernier blanc à en avoir vu. Ce peuple, authentiquement disparu, non par extermination, mais par digestion au sein des autres peuples, n'a pas laissé de traces, que quelques photos, de rares vestiges archéologiques, une poussière. Digéré va bien pour qualifier la disparition de ce peuple, plus que l'assimilation, car il s'agit de tout un processus de dégradation et de déliquescence qui a frappé ces familles au fur et à mesure qu'elles rejoignirent les civilisés en Argentine et au Chili. Certains tombèrent en telle décadence physique et morale qu'ils en moururent de langueur au milieu des prévenances empressées de toutes les charités des missionnaires, généreux en médicaments, en nourriture, en bons lits et en cabanes chauffées mais qui n'avaient plus la saveur du pays. Les Alakalufs vivaient encore à l'âge de pierre lorsqu'ils furent brutalement projetés dans la modernité occidentale qui les maltraita d'abord avant de les protéger.

Ce souci de rendre témoignage de peuples lointains a trouvé, bien sûr, sa pleine expression en Patagonie. Dans Qui se souvient des Hommes ? Nous suivons pas à pas la destinée du peuple des Alakalufs, qui eux-mêmes s'appelaient les Kaweskars, les Hommes, car ils n'en connurent longtemps pas d'autres qu'eux-mêmes, dans cet univers liquide et glacé du détroit de Magellan. Les Kaweskars, Raspail en rencontra lui-même une famille dans un canot, alors qu'il naviguait sur un bateau de guerre chilien. Il est peut-être le dernier blanc à en avoir vu. Ce peuple, authentiquement disparu, non par extermination, mais par digestion au sein des autres peuples, n'a pas laissé de traces, que quelques photos, de rares vestiges archéologiques, une poussière. Digéré va bien pour qualifier la disparition de ce peuple, plus que l'assimilation, car il s'agit de tout un processus de dégradation et de déliquescence qui a frappé ces familles au fur et à mesure qu'elles rejoignirent les civilisés en Argentine et au Chili. Certains tombèrent en telle décadence physique et morale qu'ils en moururent de langueur au milieu des prévenances empressées de toutes les charités des missionnaires, généreux en médicaments, en nourriture, en bons lits et en cabanes chauffées mais qui n'avaient plus la saveur du pays. Les Alakalufs vivaient encore à l'âge de pierre lorsqu'ils furent brutalement projetés dans la modernité occidentale qui les maltraita d'abord avant de les protéger. L'histoire des Kaweskars est éloquente ; ils sont en équilibre avec leur univers et paisibles tant que le monde les ignore et que leur société demeure statique. Mais que vienne le progrès et tout s'effondre. Raspail ne fait que constater. Mais ce constat amer de la confrontation malheureuse entre des civilisations par trop dissemblables il le transposa dans des œuvres, elles, de pure fiction ; Les Royaumes de Borée et Le Camp des saints. Dans le premier cas il s'agit de l'homme du petit peuple à la peau couleur d'écorce, vivant toujours comme au paléolithique, fuyant tout contact avec les hommes blancs, dont il connaît fort bien pourtant les agissements et dont il protège certains êtres choisis, les maîtres du bâton loup, des Pikkendorff. La raison de la protection se comprend bien d'ailleurs ; Pikkendorff respecte le petit homme et ne cherche pas à forcer ses retraites ou son territoire. Lorsqu'un des membres de la famille le tenta, il en mourut, mais d'épuisement, car cet univers n'était pas fait pour lui, et le petit homme lui donna sépulture. C'est la confrontation avec la modernité, le déboisement dans la principauté de Ragusa, puis la débandade des peuples baltiques devant les armées soviétiques en 1945 qui provoquèrent la disparition par annihilation silencieuse du petit peuple. Le dernier membre, à la recherche de ses origines, devait mourir incompris, laissant une descendance métisse ignorante des traditions que lui-même avait oubliées. Cette disparition des peuples fragiles confrontés à la modernité occidentale est un point effleuré également dans Septentrion et Le Son des tambours sur la neige.

L'histoire des Kaweskars est éloquente ; ils sont en équilibre avec leur univers et paisibles tant que le monde les ignore et que leur société demeure statique. Mais que vienne le progrès et tout s'effondre. Raspail ne fait que constater. Mais ce constat amer de la confrontation malheureuse entre des civilisations par trop dissemblables il le transposa dans des œuvres, elles, de pure fiction ; Les Royaumes de Borée et Le Camp des saints. Dans le premier cas il s'agit de l'homme du petit peuple à la peau couleur d'écorce, vivant toujours comme au paléolithique, fuyant tout contact avec les hommes blancs, dont il connaît fort bien pourtant les agissements et dont il protège certains êtres choisis, les maîtres du bâton loup, des Pikkendorff. La raison de la protection se comprend bien d'ailleurs ; Pikkendorff respecte le petit homme et ne cherche pas à forcer ses retraites ou son territoire. Lorsqu'un des membres de la famille le tenta, il en mourut, mais d'épuisement, car cet univers n'était pas fait pour lui, et le petit homme lui donna sépulture. C'est la confrontation avec la modernité, le déboisement dans la principauté de Ragusa, puis la débandade des peuples baltiques devant les armées soviétiques en 1945 qui provoquèrent la disparition par annihilation silencieuse du petit peuple. Le dernier membre, à la recherche de ses origines, devait mourir incompris, laissant une descendance métisse ignorante des traditions que lui-même avait oubliées. Cette disparition des peuples fragiles confrontés à la modernité occidentale est un point effleuré également dans Septentrion et Le Son des tambours sur la neige. En parallèle, le monde européen idéal évoqué par Raspail est un univers de hiérarchies sociales strictes, d'honneurs chevaleresques, de discipline militaire, d'uniformes rutilants, de princes servis et obéis sans discuter, de vaillance conquérante, de traditions gaillardes, de cultes ancestraux païens perpétués par le truchement d'un catholicisme impeccable dans ses ornements liturgiques et son grégorien. C'est le monde de la principauté de Septentrion avant que ne commence la révolution, c'est l'univers idéal de l'enfance de Frédéric et Salvator dans Les Yeux d'Irène, c'est le panache du combat de Benoît dans L'Anneau du Pêcheur, c'est la dynastie des Pikkendorff dans Hurrah Zara !

En parallèle, le monde européen idéal évoqué par Raspail est un univers de hiérarchies sociales strictes, d'honneurs chevaleresques, de discipline militaire, d'uniformes rutilants, de princes servis et obéis sans discuter, de vaillance conquérante, de traditions gaillardes, de cultes ancestraux païens perpétués par le truchement d'un catholicisme impeccable dans ses ornements liturgiques et son grégorien. C'est le monde de la principauté de Septentrion avant que ne commence la révolution, c'est l'univers idéal de l'enfance de Frédéric et Salvator dans Les Yeux d'Irène, c'est le panache du combat de Benoît dans L'Anneau du Pêcheur, c'est la dynastie des Pikkendorff dans Hurrah Zara !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dans son dernier livre, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Gérard Chaliand cherche à comprendre comment les Occidentaux, avec la supériorité matérielle qui est la leur, n'ont cessé, depuis le Vietnam, de multiplier les échecs sur le terrain militaire et politique, alors qu'ils avaient, lors de la période coloniale qui précède, gagné l'ensemble des guerres asymétriques ou irrégulières (malgré quelques batailles perdues).

Dans son dernier livre, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Gérard Chaliand cherche à comprendre comment les Occidentaux, avec la supériorité matérielle qui est la leur, n'ont cessé, depuis le Vietnam, de multiplier les échecs sur le terrain militaire et politique, alors qu'ils avaient, lors de la période coloniale qui précède, gagné l'ensemble des guerres asymétriques ou irrégulières (malgré quelques batailles perdues).

Il est parfois bon de parcourir les bibliothèques d’autrui. Ainsi, c’est en explorant une bibliothèque où le paganisme et les traditions d’Europe ont bonne place que je tombai par « hasard » sur une brochure du nom de Présence Païenne. Son auteur, Bruno Favrit, sans jouir (hélas) de la renommé d’un Jean Mabire ou d’un Christopher Gérard, n’est pas un inconnu et encore moins un débutant.

Il est parfois bon de parcourir les bibliothèques d’autrui. Ainsi, c’est en explorant une bibliothèque où le paganisme et les traditions d’Europe ont bonne place que je tombai par « hasard » sur une brochure du nom de Présence Païenne. Son auteur, Bruno Favrit, sans jouir (hélas) de la renommé d’un Jean Mabire ou d’un Christopher Gérard, n’est pas un inconnu et encore moins un débutant.