jeudi, 26 août 2021

L'Occident continue d'ignorer Clausewitz et Kennan

L'Occident continue d'ignorer Clausewitz et Kennan

Par Alberto Hutschenreuter*

Ex: https://nomos.com.ar/2021/05/07/occidente-continua-desoyendo-a-clausewitz-y-a-kennan/

Dans les relations d'État à État, l'expérience fournira toujours des leçons utiles pour les situations de crise d'envergure. C'est pratiquement la seule chose sur laquelle on peut compter, car il est incongru et même dangereux de relativiser le réalisme pour adopter des approches hautement conjecturales ou peu familières. C'est pourquoi l'éternel Niccolo Machiavel a dit (ou plutôt a prévenu) qu'il vaut mieux "chercher la vraie réalité des choses que leur simple imagination", et ne pas se référer aux "principautés qui sont gouvernées par une raison plus élevée que celle que l'esprit humain peut atteindre".

Dans les relations internationales, il existe des cas où l'expérience a été omise. Par exemple, lorsque la Société des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale, le mécanisme de sécurité collective était alors considéré comme la clé pour empêcher les pays de retomber dans la confrontation armée. Mais cela exigeait quelque chose que l'expérience historique ne soutenait pas: que tous les acteurs aient les mêmes intérêts et des perceptions identiques de la sécurité. Au départ, comme le fait remarquer à juste titre l'historienne Margaret MacMillan, la coopération internationale était prometteuse, mais plus tard, lorsque les intérêts ont commencé à se croiser et que l'Allemagne, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, a œuvré diplomatiquement pour qu'il n'y ait pas d'affirmation définitive des frontières en Europe de l'Est, la coopération s'est affaiblie, a été remplacée par la politique de l'apaisement et le monde s'est dirigé vers des perturbations sans précédent.

Aujourd'hui, dans le monde incertain du XXIe siècle, les bonnes vieilles approches, pleines d'espoir quant à l'orientation des relations internationales, se sont effondrées, la pandémie a encore réduit l'espace de coopération entre les États, la méfiance et le nationalisme ont augmenté, et ces approches ténues qui tendent à considérer les diagonales entre les États, c'est-à-dire les équilibres nécessaires, même dans des contextes de forte rivalité, s'estompent.

C'est précisément dans cette perspective que les scénarios qui se dessinent d'ici 2030 ou 2040 offrent très peu de possibilités de consensus: tout au plus, une poursuite sans amélioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis, centres entre lesquels une nouvelle bipolarité pourrait émerger avec des sphères d'influence peut-être plus flexibles. Mais il s'agirait d'une bipolarité plus grande et moins statique que celle connue au 20ème siècle, car la Chine pourra promouvoir des institutions et des biens publics d'une manière que l'Union soviétique ne pouvait pas, c'est-à-dire en créant des "sources douces" de pouvoir à partir de la place d'un pays qui a construit un pouvoir agrégé, c'est-à-dire non pas dans tous, mais dans plusieurs des segments du pouvoir international. Dans un tel monde binaire, les pays situés dans n'importe quelle géographie rejoindraient l'un ou l'autre bloc.

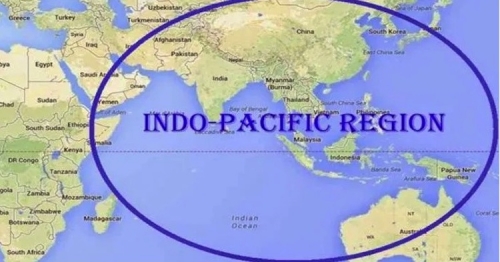

Mais des scénarios "moins stables" sont également envisagés, dans lesquels la concurrence et la rivalité, immuables dans les relations interétatiques, finissent par entraîner ces acteurs dans la confrontation. Il y a plusieurs théâtres potentiels ici, mais les experts estiment que la grande région Océan Indien-Océan Pacifique pourrait être la source d'une perturbation incontrôlable.

Certes, il s'agit d'une aire géopolitique où les acteurs pivots et les acteurs géostratégiques interagissent continuellement, c'est-à-dire que certains sont importants en raison de leur emplacement, mais d'autres projettent leur pouvoir à l'échelle régionale, continentale et mondiale.

Mais il existe une autre zone où la situation s'est sensiblement détériorée et où les querelles sont également en hausse: l'aire géopolitique de l'Europe de l'Est.

Dans cette région, plusieurs parties s'affrontent, mais elles peuvent être réduites à deux: l'Occident et la Russie. Ce qui est inquiétant dans cette nouvelle rivalité (et non cette "nouvelle guerre froide"), c'est qu'elle a pris un caractère de plus en plus irréductible, car vu l'état de la rivalité, il est très difficile d'envisager des stratégies de sortie de la part des acteurs concernés. Il existe encore des limites fragiles pour s'asseoir et discuter, mais elles s'estompent rapidement.

L'arrivée d'une administration démocrate rend la situation plus difficile, car Biden laisse entendre qu'il existe désormais un "front intérieur uni" aux États-Unis face à la Russie: Dans le passé, pendant la présidence de Trump, il y avait des approches au sein de l'exécutif qui visaient l'obtention d'une certaine détente avec la Russie, parce que si trop de pression était exercée sur la Russie, cela renforcerait non seulement le facteur nationaliste, anti-occidental, conservateur et même révisionniste en Russie, mais, en plus, le pays-continent pourrait se déplacer de plus en plus vers l'Asie, et même cultiver une plus grande coopération ou une concorde stratégique avec les acteurs de l'OTAN mécontents de l'attitude prise par l'Occident, par exemple, la Turquie.

Sous l'administration américaine actuelle, la stratégie initiée jadis sous Clinton est reprise: étendre l'OTAN indéfiniment. C'est une stratégie qui laisse la Russie, pour laquelle les républiques de Biélorussie, d'Ukraine et de Géorgie font partie de son "étranger proche" donc de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire des intérêts pour lesquels la Russie ferait, si nécessaire, la guerre pour les préserver, tout comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie, etc., c'est-à-dire les grandes et moyennes puissances prééminentes par rapport aux zones adjacentes à leurs frontières. Aucun de ces centres de pouvoir ne pense et n'agit en termes de "pluralisme géopolitique", une catégorie qu'ils proclament à leurs rivaux, mais qui n'existe pas dans l'histoire des relations interétatiques.

Mais en Russie, le sens territorial, l'insécurité de se limiter à tant d'acteurs et le poids du passé la distinguent géopolitiquement des autres. Cette sensibilité était bien connue de l'expert américain George Kennan, un diplomate réaliste dont l'énorme connaissance de la Russie l'a conduit, outre à former le premier groupe de soviétologues, à soutenir, après la Seconde Guerre mondiale, et alors que les États-Unis jouissaient d'une suprématie militaire incontestée, que la nouvelle superpuissance ne devait pas être envahie mais contenue. Une stratégie d'encerclement vigilante devait être exercée depuis toutes les zones proches de sa frontière.

Kennan, qui est décédé en 2005 à l'âge de 101 ans, non seulement ne s'est jamais écarté de sa conception initiale, mais a également déconseillé à l'OTAN de s'approcher des "zones rouges géopolitiques" de la Russie.

Mais il y a longtemps que les États-Unis ont choisi d'ignorer ce grand expert, ainsi que d'autres ressortissants de stature stratégique égale. Elle l'a également fait en relation avec l'un des grands de la pensée militaire, Carl von Clausewitz, un Prussien qui, entre autres considérations affirmatives, mettait en garde contre le fait de dépasser les termes de la victoire au-delà de ce qui était souhaitable, car cela pourrait non seulement compromettre cette victoire, mais aussi créer une nouvelle grande instabilité internationale.

Le point de vue de Clausewitz était que la stratégie est vitale, mais qu'en fin de compte, c'est la politique qui doit prédominer. Les États-Unis n'ont pas toujours inversé les termes: par exemple, lors de la guerre du Golfe de 1991, l'objectif était de chasser l'Irak du Koweït, et non d'aller plus loin. Si la stratégie avait alors prévalu, les États-Unis n'auraient pas retenu leurs armées jusqu'à l'occupation de Bagdad (une décennie plus tard, la logique militaire l'emporterait, poussant l'Irak dans un état de fission et d'instabilité qui a fini par être "fonctionnelle" pour les puissances régionales ennemies des États-Unis).

Faisant fi de ces maximes stratégiques, les États-Unis semblent prêts à réaliser une "victoire II" contre la Russie : s'il y a 30 ans, ils ont vaincu l'URSS pendant la guerre froide, ils veulent aujourd'hui faire de même avec la Russie sous le commandement de Poutine.

Il s'agit d'aller au-delà de l'endiguement, en visant à affecter le "centre de gravité" de la Russie, c'est-à-dire ses intérêts vitaux et ses atouts territoriaux fondés sur la profondeur - sans doute une stratégie que le Suisse Antoine-Henri Jomini, autre grand penseur militaire du XIXe siècle, recommanderait contre une puissance avec laquelle il est en guerre.

L'Occident et la Russie ne sont pas en guerre. Il existe un dangereux état de discorde entre eux, mais il y a encore des ponts entre eux et la "culture stratégique" de l'époque bipolaire perdure. Mais si l'Occident persiste à ignorer les leçons de l'histoire, la "paix chaude" qui existe aujourd'hui pourrait rapidement laisser place à la première perturbation interétatique majeure du XXIe siècle.

*Alberto Hutschenreuter est titulaire d'un doctorat en relations internationales. Professeur à l'Institut national du service extérieur. Son dernier livre s'intitule Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante, Editorial Almaluz, Buenos Aires, 2021.

12:17 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl von clausewitz, george kennan, stratégie, géostratégie, géopolitique, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La "lutte contre la haine" comme forme de censure

La "lutte contre la haine" comme forme de censure

Nous vous présentons une autre traduction exclusive, que nous a suggérée l'équipe Nomos (Argentine), cette fois il s'agit d'un article de Diego Fusaro qui met en évidence la censure tacite impliquée dans la persécution des "discours de haine". Il s'agit d'une doctrine anglo-saxonne qui trouve un écho croissant dans les médias locaux dans la cône sud de l'Amérique ibérique, notamment dans ceux qui se veulent "progressistes". Cela va à l'encontre de l'exercice critique dont devraient faire preuve ceux qui prétendent combattre le (faux) "sens commun" construit par les médias hégémoniques.

Par Diego Fusaro

Ex: https://nomos.com.ar/2020/05/01/la-lucha-contra-el-odio-como-forma-de-censura/

Si nous voulions nous exprimer en suivant Spinoza, nous devrions dire que la haine est une "passion triste" parce qu'elle s'oppose aux passions euphoriques de la joie et du plaisir ; de la galanterie et de l'enthousiasme entreprenant. Toutefois, et à l'instar de Spinoza, la haine doit être comprise dans son déploiement plutôt que ridiculisée ou diabolisée.

Une chose est certaine et évidente: la pensée unique est bien là; c'est la pensée politiquement correcte et éthiquement corrompue qui sert de fond idéologique permanent à la domination de la classe hégémonique cosmopolite, elle utilise toujours le prétexte de la pathologie pour délégitimer tout corps sain. Ce n'est pas pour rien que pour les aedos (1) cosmopolites de la "catéchèse à un mot" et du "sentiment global de même acabit", la famille (corps sain) est, en tant que telle, féminicide, patriarcale et rétrograde (donc pathologique). Même la patrie, en tant que telle, est un nationalisme belliqueux. Le non sequitur (2) est flagrant: ce serait comme si l'on disait que le poumon est, en tant que tel, une pneumonie. Et que donc, pour combattre la pneumonie, il convient de combattre le poumon. Prodiges du "nouvel ordre mental" !

En termes analogues, nous pourrions dire que la haine est la variante pathologique de la critique et de la dissidence. La critique et la dissidence, en elles-mêmes, sont un corps sain qui doit être protégé et défendu pour qu'il se développe bien et ne dégénère pas en d'éventuelles pathologies. Parmi lesquelles il y a précisément la haine, qui est la dissidence portée à sa figure hyperbolique. L'endroit où la colère l'emporte sur la raison et la vis (3) destructrice sur la confrontation critique.

La morale est que nous devons combattre la haine et, en même temps, valoriser et protéger la critique et la dissidence, qui sont, par ailleurs, le sel de la démocratie. Un régime qui, en théorie, devrait être le seul à protéger la critique et la dissidence sur la base de la libre confrontation entre ceux qui sont différents.

L'opération des monopolistes du discours dominant et leur "catéchèse sous-culturelle" consistant à imposer le schéma des relations de pouvoir asymétriques est facile à identifier: il suffit de regarder le modus operandi de Fabio Fazio [animateur et producteur de télévision italien, N.d.E.], nuncius sidereus (4) poli, bon enfant et cynique mais aussi impitoyable, qui a récemment lancé sa énième "campagne contre la haine". Une campagne dans laquelle - c'est le point - la "haine" est simplement tout ce qui s'oppose au monopole de cette haine de classe autorisée par les maîtres du chaos sans frontières; c'est-à-dire la haine que Fazio lui-même, avec son sourire aussi authentique que "l'amour de l'humanité" proclamé par les patrons cosmopolites, ne manque jamais une occasion de célébrer en prime time.

Mais quelle est la haine que les apôtres de la société arc-en-ciel opposent à la marchandise? Est-ce la haine en tant que violence quotidienne, verbale et physique envers les autres? Seulement en apparence. Ce genre de haine quotidienne, il va sans dire, est une chose à laquelle nous nous opposons tous. Il est même tautologique de le répéter. Mais cette haine est précisément celle que les aedos du classisme sans frontières (5) utilisent comme outil pour frapper une autre haine, celle qu'ils tiennent vraiment à éradiquer. Le fait est que les maîtres du discours à sens unique ont, en réalité, un autre objectif: utiliser le noble label de la "lutte contre la haine" pour frapper toute figure de la critique et de la dissidence contre la société réifiée, contre la dictature permanente des marchés et contre le cosmo-mercadisme des détenteurs de liquidités financières.

C'est le non sequitur habituel: utiliser la pathologie de la haine pour frapper le corps sain de la critique et de la dissidence. Avec le paradoxe qu'ils doivent, dans le même temps, identifier comme "haineux" ceux qui ne font que critiquer les contradictions de la société marchande. De cette façon, la lutte contre la haine devient une lutte contre la liberté de critique et de dissidence. Cette liberté sera de plus en plus - soyez-en sûrs - calomniée et ostracisée au nom de la "lutte contre la haine". Par la baguette magique du clergé journalistique habituel, les gilets jaunes et les penseurs non-alignés deviennent des "haters". Et, en tant que tels, "ils doivent être combattus".

C'est ainsi qu'est générée la figure paradoxale de la haine contre les haineux. C'est-à-dire que la haine du Capital contre ce qui peut le renverser ou simplement le désigner comme la source du conflit principal s'auto-légitimise en se présentant comme une réponse polie, démocratique et soignée aux "vrais haineux", c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas alignés sur le "nouvel ordre mondial" au niveau socio-économique, ou sur le "nouvel ordre mental" au niveau des superstructures.

Et tout cela, d'autre part, à une époque - celle de la "nuit du monde" comme dirait Hölderlin - au cours de laquelle la haine des classes cosmopolites envers les couches nationales-populaires, les classes moyennes et les classes populaires a déjà atteint des niveaux sans précédent.

Donc, s'il y a une haine légitime - la seule - c'est, à mon avis, celle par laquelle la classe dominée des mondialisés-malgré-eux répond à la haine que les classes dominantes lui déversent quotidiennement, par le haut, de manière unidirectionnelle. De même que la seule guerre légitime est la guerre de résistance, la seule haine légitime est la haine de la résistance. Eduardo Sanguinetti l'a bien exprimé en 2007 : "Parce qu'ils nous détestent, nous devons répondre. Ils sont les capitalistes, nous sommes les prolétaires du monde d'aujourd'hui".

Notes:

1. Les aedos (du grec ἀοιδός, aoidós, "chanteur", "aède", qui vient lui-même du verbe ἀείδω, aeidoo, " chanter ") étaient, dans la Grèce antique, des artistes qui chantaient des épopées accompagnés d'un instrument de musique.

2. Du latin, signifie littéralement "ne suit pas" et fait généralement référence à un type de sophisme logique dans lequel la conclusion ne découle pas des prémisses.

3. Du latin, "force", vigueur.

4. Du latin, "nonce sidéral" ou, plus simplement, "messager des étoiles". Il s'agit d'un jeu de mots qui tient compte du fait que la personne à laquelle il est fait allusion, Fabio Fazio, est une "star" de la télévision et un présentateur/représentant d'autres stars.

5. De l'anglais, "sans frontières".

11:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, lutte contre la haine, haine, diego fusaro, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

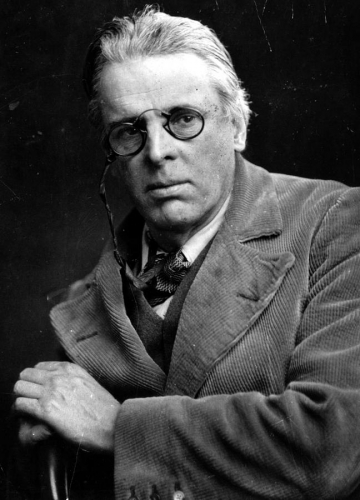

La Seconde Venue païenne de Yeats

La Seconde Venue païenne de Yeats

William Butler Yeats écrivit son plus célèbre poème, « La Seconde Venue », en 1919, à l’époque de la Grande Guerre et de la Révolution bolchevique, quand les choses étaient vraiment en train de « se disloquer », en premier lieu la civilisation européenne. Le titre fait bien sûr allusion à la Seconde Venue du Christ. Mais tel que je le lis, le poème rejette l’idée que la Seconde Venue littérale du Christ soit proche. Il affirme plutôt deux sens non-chrétiens de la Seconde Venue. D’abord, il y a le sens métaphorique de la fin du monde actuel et de la révélation de quelque chose de radicalement nouveau. Ensuite, il y a le sens de la Seconde Venue non pas du Christ, mais du paganisme jadis remplacé par le christianisme. Yeats annonce une Seconde Venue païenne.

Le poème dit :

Tournant sans cesse dans la spirale toujours plus large,

Le faucon ne peut plus entendre le fauconnier.

Tout se disloque. Le centre ne peut plus tenir.

La simple anarchie se déchaîne sur le monde

Comme une mer noircie de sang : partout

On noie les purs élans de l’innocence.

Les meilleurs manquent de toute conviction,

Et les pires sont remplis d’une ardeur passionnée.

Sûrement quelque révélation est proche ;

Sûrement la Seconde Venue est pour bientôt.

La Seconde Venue ! A peine ces mots prononcés,

Une immense image du Spiritus Mundi

Trouble ma vue ; quelque part dans les sables du désert,

Une forme avec un corps de lion et une tête d’homme

Et un regard vide et impitoyable comme le soleil,

Déplace lentement ses cuisses, tandis que tout autour

Tournoient les ombres des oiseaux du désert indignés.

L’obscurité revient ; mais je sais maintenant

Que vingt siècles d’un sommeil de pierre

Ont été poussés au cauchemar par le balancement d’un berceau,

Et quelle bête brute, son heure finalement revenue,

Se traîne vers Bethléem pour naître ?

Si on lit ce poème comme une allégorie du nihilisme moderne, beaucoup de choses deviennent compréhensibles. « Tournant sans cesse dans la spirale toujours plus large » représente ici un faucon, peut-être avec une longue corde attachée à une de ses pattes, volant selon une spirale de plus en plus large à mesure que la corde se déroule. Au centre de la spirale, tenant la corde, se trouve le fauconnier, le maître du faucon. A mesure que la corde se déroule et que la spirale s’élargit, arrive un moment où « le faucon ne peut plus entendre le fauconnier ».

Probablement, ce que le faucon ne peut pas entendre est le fauconnier appelant l’oiseau à revenir sur son bras. Ne pouvant plus entendre la voix du fauconnier, le faucon continue à s’éloigner. A un certain moment, néanmoins, sa corde finira de se dérouler, et à cet instant son vol finira par une violente secousse et il tombera vers la terre – ou le fauconnier lâchera la corde et le faucon continuera son vol sans contrôle.

Mais sans l’attache avec le centre – une attache littérale, ou seulement la voix de son maître – le chemin de vol du faucon perdra sa trajectoire en spirale, qui est constituée par l’attache entre le faucon et le fauconnier, et le faucon devra déterminer son chemin de vol par lui-même, un chemin qui zigzaguera sans doute entre les courants d’air et les désirs fugitifs du faucon, mais qui ne montrera aucune structure intelligente – sauf, peut-être, quelques échos décadents de sa spirale originelle.

Le faucon est l’homme moderne. La force motrice du vol du faucon est le désir, la fierté, la passion, et l’élan faustien de l’être humain. La structure en spirale du vol est la mesure intelligible – la modération et la moralisation du désir humain et de l’action humaine – imposée par le centre moral de notre civilisation, représenté par le fauconnier, le maître du faucon, notre maître, que j’interprète en termes nietzschéens comme étant les plus hautes valeurs de notre culture. La corde qui nous rattache au centre et qui lui permet d’imposer une mesure à notre vol est la « voix de Dieu », c’est-à-dire l’affirmation des valeurs de notre civilisation au-dessus de nous ; la capacité des valeurs de notre civilisation à nous mouvoir.

Nous, le faucon, avons cependant spiralé trop loin pour entendre la voix de notre maître nous rappelant vers le centre, donc nous continuons à voler en spirale, notre mouvement devenant progressivement plus excentrique (non-centré), nos désirs et nos actions de moins en moins mesurés…

Ainsi, « Tout se disloque. Le centre ne peut plus tenir ». Quand le centre moral de la civilisation n’a plus de prise, les choses se disloquent. Cette dislocation a au moins deux sens. Elle désigne la désintégration mais aussi les choses s’éloignant les unes des autres parce qu’elles s’éloignent aussi de leur centre commun. Elle désigne la fin de la communauté et de la civilisation, la fin du gouvernement du désir humain par la moralité et la loi, et donc…

« La simple anarchie est déchaînée sur le monde ». Anarchie, signifiant le manque d’arche : le mot grec pour origine, principe, et cause ; métaphoriquement, le manque de centre. Mais qu’y a-t-il de « simple » dans l’anarchie ? L’anarchie n’est pas « simple » parce qu’elle est inoffensive et non-menaçante. Dans ce contexte, la « simple anarchie » signifie anarchie dans un sens non-qualifié, l’anarchie pure et simple. Ainsi :

Comme une mer noircie de sang : partout

On noie les purs élans de l’innocence.

Les meilleurs manquent de toute conviction,

Et les pires sont remplis d’une ardeur passionnée.

Pourquoi le nihilisme ferait-il que les meilleurs manquent de toute conviction et remplirait-il les pires d’une ardeur passionnée ? Je pense qu’ici Yeats nous offre sa version de la distinction nietzschéenne entre nihilisme actif et passif. Le nihiliste passif – parce qu’il s’identifie à un certain niveau aux valeurs centrales de sa culture – connaît la dévaluation de ces valeurs comme une perte énervante de sens, comme la défaite de la vie, comme la perte de toute conviction. Par contre, le nihiliste actif – parce qu’il perçoit les valeurs centrales de sa culture comme des contraintes et des obstacles au libre jeu de son imagination et de ses désirs – perçoit la dévaluation de ses valeurs comme libératrice, comme la liberté d’affirmer des valeurs à lui, donc le nihilisme le remplit d’une ardeur passionnée, créatrice ou destructrice.

Cette caractérisation du nihilisme actif et passif représente le combat entre les conservateurs et la gauche. Les conservateurs sont les « meilleurs » qui manquent de toute conviction. Ils sont les meilleurs, parce qu’ils sont attachés aux valeurs centrales de l’Occident. Ils manquent de toute conviction, parce qu’ils ne croient plus en elles. Donc ils perdent chaque fois qu’ils se trouvent face à l’ardeur passionnée de la Gauche, qui perçoit le nihilisme comme un stimulant.

La seconde strophe du poème de Yeats indique précisément les valeurs centrales qui ont été dévaluées. L’anxiété apocalyptique de la première strophe nous conduit à penser que l’Apocalypse, la Seconde Venue, est peut-être proche :

Sûrement quelque révélation est proche ;

Sûrement la Seconde Venue est pour bientôt.

Mais cela est suivi par l’exclamation « La Seconde Venue ! », que j’interprète comme équivalant à « La Seconde Venue ? Ha ! Exactement le contraire ». Et le contraire est alors révélé, non par le Dieu chrétien, mais par le Spiritus Mundi (l’Esprit du Monde) païen :

…A peine ces mots prononcés,

Une immense image du Spiritus Mundi

Trouble ma vue ; quelque part dans les sables du désert,

Une forme avec un corps de lion et une tête d’homme

Et un regard vide et impitoyable comme le soleil,

Déplace lentement ses cuisses, tandis que tout autour

Tournoient les ombres des oiseaux du désert indignés.

L’obscurité revient ; mais je sais maintenant

Que vingt siècles d’un sommeil de pierre

Ont été poussés au cauchemar par le balancement d’un berceau,

Et quelle bête brute, son heure finalement revenue,

Se traîne vers Bethléem pour naître ? [1]

Deux images sont ici associées. D’abord, la forme avec un corps de lion, une tête d’homme, et un regard vide et impitoyable est un sphinx égyptien – peut-être le Grand Sphinx de Gizeh, peut-être l’un des nombreux petits sphinx dispersés à travers l’Egypte. Ensuite, il y a la nativité, la naissance du Christ à Bethléem. Le lien entre Bethléem et l’Egypte est la dénommée « fuite en Egypte ». Après la naissance de Jésus, la sainte famille s’enfuit en Egypte pour échapper au massacre des nouveau-nés ordonné par le roi Hérode.

Yeats n’est pas le premier artiste à associer les images du sphinx et de la nativité. Par exemple, il y a une peinture de l’artiste français du XIXe siècle, Luc Olivier Merson, intitulée « Le repos pendant la fuite en Egypte », qui représente une nuit, il y a vingt siècles, au cours de laquelle Marie et l’enfant Jésus sont endormis, blottis entre les pattes d’un petit sphinx.

Cette peinture fut si populaire à son époque que l’artiste en fit trois versions, et l’une d’elles, au Musée des Beaux-arts de Boston, est si populaire que des reproductions sous forme de lithographies, de puzzles et de cartes de Noël peuvent être achetées aujourd’hui.

Je ne sais pas si Yeats pensait à cette peinture spécifique. Mais il pensait à la fuite en Egypte. Et le poème semble indiquer une inversion de cette fuite, et une inversion de la naissance du Christ. Marie, se reposant au cours de la fuite en Egypte, berçant Jésus entre les pattes d’un sphinx, aurait-elle pu exaspérer la bête de pierre jusqu’à lui causer des cauchemars ? Celle-ci aurait-elle pu finalement sortir de son sommeil troublé, grosse du prophète d’un nouvel âge, et commencer à chercher un endroit approprié pour mettre bas ? « Et quelle bête brute, son heure finalement revenue, se traîne vers Bethléem pour naître ? ». Et quel meilleur endroit que Bethléem, non pas pour répéter la naissance du Christ mais pour l’inverser et inaugurer un âge postchrétien ?

On peut se demander, cependant, si le poème se termine sur une note d’horreur ou d’espoir. Tel que je le lis, il y a trois stades distincts dans le récit de Yeats. Le premier est l’âge où les valeurs chrétiennes étaient le cœur incontesté de la civilisation occidentale. C’était une civilisation pleine de vie et épanouie, mais maintenant cela est fini. Le second stade est le nihilisme, actif aussi bien que passif, occasionné par la perte de ces valeurs centrales. C’est l’époque actuelle pour Yeats et pour nous-mêmes.

Le troisième stade, qui est encore à venir, suivra la naissance de la « bête brute ». De même que la naissance de Jésus inaugura la civilisation chrétienne, la bête brute inaugurera une nouvelle civilisation païenne. Ses valeurs centrales seront différentes des valeurs chrétiennes, ce qui horrifie bien sûr les chrétiens, qui espèrent faire revivre leur religion. Mais les nouvelles valeurs païennes, à la différence des valeurs chrétiennes, seront réellement crues, mettant fin au règne du nihilisme et créant une nouvelle civilisation débordant de vitalité. Pour les païens, c’est un message d’espoir.

Note:

[1] Cette version française est basée sur la traduction classique d’Yves Bonnefoy, mais s’en écarte partiellement. (NDT)

Source:

https://counter-currents.com/2015/02/yeats-pagan-second-c...

11:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, yeats, william butler yeats, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, poésie, poésie irlandaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le soma de Huxley et le vaccin mondialiste

Le soma de Huxley et le vaccin mondialiste

par Nicolas Bonnal

Le soma était une plante dangereuse, si dangereuse qu'elle rendait même malade le grand dieu du ciel en personne, Indra. Les simples mortels mouraient parfois d'une dose un peu trop forte mais l'expérience procurait une telle béatitude transcendante et une telle illumination qu'elle était considérée comme un privilège qu'on ne pouvait payer trop cher.

Aussi, ce genre de toxicomanie n'était-il pas un vice personnel, mais bien une institution politique, l'essence même de la Vie, de la Liberté et de la Poursuite du Bonheur garanties par la Déclaration des Droits. Mais ce privilège inaliénable des sujets, précieux entre tous, était en même temps l'un des instruments de domination les plus puissants dans l'arsenal du dictateur. L'intoxication systématique des individus pour le bien de l'Etat (et, incidemment, pour leur propre plaisir) était un élément essentiel du plan des Administrateurs Mondiaux. La ration de soma quotidienne était une garantie contre l'inquiétude personnelle, l'agitation sociale et la propagation d'idées subversives. Karl Marx déclarait que la religion était l'opium du peuple, mais dans le Meilleur des Mondes la situation se trouvait renversée : l'opium, ou plutôt le soma, était la religion du peuple. Comme elle, il avait le pouvoir de consoler et de compenser, il faisait naître des visions d'un autre monde, plus beau, il donnait l'espoir, soutenait la foi et encourageait la charité.

Par exemple, le calmant classique est l'opium, mais c'est aussi un stupéfiant dangereux qui, depuis les temps néolithiques jusqu'à aujourd'hui, a fait des toxicomanes et ruiné des santés sans nombre. On peut en dire autant de l'alcool, euphorisant classique, qui, selon les termes du psalmiste, « réjouit le cœur de l'homme ». Malheureusement, il ne fait pas que cela; pris en quantités excessives, il provoque la maladie, l'accoutumance et, depuis huit à dix mille ans, il a été une cause majeure de crimes, de chagrins domestiques, de dégradation morale et d'accidents évitables.

Pendant ce temps, des forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avons presque aucun contrôle semblent nous pousser tous dans la direction du cauchemar de mon anticipation et cette impulsion déshumanisée est sciemment accélérée par les représentants d'organisations commerciales et politiques qui ont mis au point nombre de nouvelles techniques pour manipuler, dans l'intérêt de quelque minorité, les pensées et les sentiments des masses. Ces procédés seront étudiés dans les chapitres suivants; bornons-nous pour le moment à ces forces impersonnelles qui sont en train de rendre le monde si peu sûr pour les démocraties, si peu hospitalier pour la liberté individuelle.

Un état de crise continu justifie le contrôle continu de tout et de tout le monde par les agents du gouvernement et c'est précisément cette tension entretenue à quoi l'on peut s'attendre, dans un monde où la surpopulation crée une situation telle que la dictature sous les auspices communistes devient presque inévitable.

Dans un tel univers, les Petits, avec leurs fonds de roulement insuffisants, sont gravement désavantagés; dans la concurrence avec les Gros, ils perdent leur argent et finalement leur existence même, en tant que producteurs indépendants - les Gros les ont dévorés. A mesure que les Petits disparaissent, la puissance économique en vient à être concentrée entre des mains de moins en moins nombreuses. Dans une dictature, les Grosses Affaires, rendues possibles par des progrès techniques constants et la ruine des Petites Affaires qui en est résultée, sont sous le contrôle de l'Etat - c'est-à-dire celui d'un groupe peu nombreux de chefs politiques et des soldats, policiers, fonctionnaires exécutant ses ordres. Dans une démocratie capitaliste comme les U.S.A., elles sont sous la coupe de ce que le professeur C. Wright Milis a appelé I'Elite du Pouvoir.

https://www.dedefensa.org/article/neo-totalitarisme-huxle...

https://reseauinternational.net/neo-totalitarisme-les-pre...

https://reseauinternational.net/de-platon-a-packard-de-la...

https://reseauinternational.net/dostoievski-et-la-prophet...

10:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soma, aldous huxley, pandémie, actualité, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook