mercredi, 09 février 2022

Günter Maschke est mort

Günter Maschke est mort

Benedikt Kaiser

Source: https://podcast.jungeuropa.de/guenter-maschke-ist-tot/

Avec Günter Maschke, c'est un autre "renégat" de jadis qui s'éteint, après Hans-Dietrich Sander (2017). Formé à la gauche radicale, désillusionné par elle - et s'en détournant avec un certain cynisme qu'il a conservé toute sa vie -, il est devenu un solitaire de droite. "Comme plus personne ne veut brûler, le monde s'assombrit", écrivait Maschke dans le recueil Das bewaffnete Wort publié en 1997. Lui-même ne brûlait cependant plus depuis des décennies, mais s'était depuis longtemps résigné à une impasse - à mon avis exagérée - de la politique pratique de droite.

Ceux qui s'intéressent de plus près aux dates et aux césures de la vie de Maschke trouveront leur bonheur dans le Staatspolitisches Handbuch ou ici, mais surtout dans un recueil d'entretiens publié en 2011 (voir plus loin).

En lieu et place, voici un petit guide bibliographique pour les jeunes lecteurs. Car Maschke n'est plus connu de tous. Bien sûr, cela n'est pas seulement dû à la paresse de lecture supposée ou réelle d'une partie des générations montantes. C'est aussi tout simplement parce que l'auteur et publiciste Maschke, qui maîtrisait plusieurs langues et trouvait surtout ses admirateurs dans le monde roman, s'est fait rare ces dernières années. Les éditions méticuleuses de Donoso Cortés et de Carl Schmitt étaient pour lui une priorité absolue - il ne devait et ne voulait pas présenter régulièrement des recensions, des articles ou des essais dans divers périodiques.

Néanmoins, la plume de Maschke a produit des écrits durables qui, pour la plupart, ne sont plus disponibles que chez les bouquinistes. Ceux qui s'y intéressent trouveront leur bonheur sur le net.

Trois titres sont à mentionner en guise d'introduction. (Je les présente selon ma propre subjectivité, et non selon des critères chronologiques ou autres).

Das bewaffnete Wort. Aufsätze von 1973–1993, Wien 1997.

Si cela ne sonnait pas comme une hérésie, je dirais : Tout ce que Maschke avait à dire se trouve entre les deux couvertures de ce volume. Des textes clés comme "Die Verschwörung der Flakhelfer" (1985) et "Sterbender Konservatismus" (1987) y figurent, tout comme son éloge de Pierre Drieu la Rochelle ("Die schöne Geste des Untergangs", 1980). Maschke a retravaillé cet hommage à Drieu en été 2010 pour mon propre premier ouvrage, Eurofaschismus und bürgerliche Dekadenz (Kiel 2011), et m'a autorisé à le reproduire en tant que préface. Cela m'a rempli de gratitude à l'époque et encore aujourd'hui. Cela a sans doute permis à certains lecteurs des textes de l'"Eurofascisme" d'avoir une sorte de "confiance anticipée" : "Si Maschke s'en charge, c'est que ça doit être bon", m'a effectivement dit un ou deux ans plus tard un lecteur un peu âgé lors d'une rencontre dans le nord de l'Allemagne.

Verräter schlafen nicht, Kiel 2011.

200 pages de Maschke, 200 pages de suspense. Maschke répond à des questions sur son époque au sein du KPD illégal, sa désertion, l'activisme à Vienne, l'exil à Cuba. Dans le style qui lui est propre, il décrit son éloignement de la gauche et son cheminement vers la droite, parle de sa maison d'édition ("Edition Maschke"), dans laquelle il a réalisé des projets de passionné avant de trouver les thèmes de sa vie - Carl Schmitt et la guerre, Donoso Cortés et le catholicisme. Pour finir, Maschke parle librement de la "nouvelle droite" et de ce qu'il en pense. Il ne se fait pas d'illusions, ses chances sont extrêmement faibles. Mais : "Être pessimiste et se battre, c'est la tâche, il est vrai, la plus difficile".

Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt/Main 1973.

Entièrement imprégné de l'esprit de l'époque, Maschke, dans cette "Critique du guérillero" est marque par la "lutte de libération" des révolutionnaires internationaux, surtout d'Amérique latine. Par "guérilla", Maschke saisissait le "peuple combattant irrégulier" qui résiste à une armée régulière. Clausewitz, Schmitt et Mao se retrouvent dans une synthèse lorsque Maschke, en tant qu'"homme de terrain", analyse la révolution cubaine et les aspirations qui y sont liées. Pour Maschke, il était déjà clair à l'époque que "Sorel l'emportait sur Marx", car pour les Cubains aussi, les mythes, notamment nationaux, étaient plus importants que les catégories marxistes dans leur lutte anti-américaine pour la liberté.

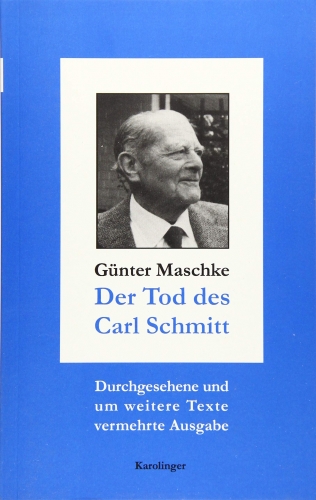

On pourrait certes mettre en avant d'autres livres de ce natif d'Erfurt et Francfortois d'adoption, comme le recueil de textes Der Tod des Carl Schmitt (Vienne 1987/2012). Mais l'essence de l'œuvre de Maschke est contenue dans ces trois ouvrages. Ceux qui souhaitent découvrir cet auteur, que le philosophe de cour de la maison RFA, Jürgen Habermas, a qualifié de "seul renégat du mouvement soixante-huitard" (et qui n'a pas seulement donné tort à Bernd Rabehl), devraient trouver dans ces volumes leur juste entrée en matière.

Günter Maschke, Repose en paix.

(Auteur : Benedikt Kaiser)

20:36 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, carl schmitt, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Günter Maschke nous a quittés...

Valerio Benedetti:

Günter Maschke nous a quittés...

J'ai appris avec une grande tristesse que Günter Maschke nous a quittés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maschke était l'un des principaux intellectuels de la nouvelle droite allemande, ainsi que l'un des plus grands connaisseurs de la pensée de Carl Schmitt. Il y a environ un an, j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour Il Primato Nazionale (dans le numéro d'avril 2021), un magazine qui s'est toujours distingué par son dialogue avec les meilleurs esprits de la culture non-conformiste en Europe.

Comme je n'avais pas d'adresse électronique, nos conversations se déroulaient principalement par téléphone (des conversations qui duraient en moyenne une heure et demie, qui me prenaient littéralement la vie, mais c'était toujours un plaisir de l'écouter). Maschke m'avait dit qu'il était malade depuis un certain temps et, apparemment, sa santé s'était détériorée. J'avais espéré lui rendre visite à Francfort mais, en partie à cause de la pandémie, cela n'a pas été possible. Afin d'honorer sa mémoire, je reproduis ici la fiche biographique que j'ai rédigée pour le présenter aux lecteurs d'Il Primato Nazionale :

Au fil des ans, la bibliographie sur Carl Schmitt est devenue interminable. Mais en tout état de cause, quiconque souhaite s'aventurer dans les profondeurs de la pensée de Schmitt ne peut manquer de rencontrer le nom de Günter Maschke. Sa connaissance du grand juriste et philosophe allemand est presque encyclopédique. Des qualités que même ses plus ardents détracteurs (et ils sont nombreux) sont obligés de reconnaître. Avec son intellect brillant et sa langue acérée, Maschke est un polémiste né. Et sans lui, peut-être, notre connaissance de Schmitt n'aurait pas été sauvée des interprétations abusives que de nombreux interprètes libéraux et marxistes en ont fait.

Et dire que Maschke a fait ses premiers pas en politique au sein du parti communiste allemand, qui avait été interdit en Allemagne de l'Ouest en 1956. C'est dans ces milieux qu'il a rencontré la charismatique Gudrun Ensslin, qui a fondé avec d'autres la Rote Armee Fraktion (Raf), un groupe terroriste d'extrême gauche redouté. Mais ce n'est pas Gudrun qui a conquis le cœur de Günter, mais sa sœur Johanna, avec laquelle il devait se marier en 1965. Lorsque sa femme et lui s'installent à Tübingen, Maschke a l'occasion d'étudier la philosophie à l'université locale et d'assister aux conférences d'Ernst Bloch. Insoumis, il s'enfuit en Autriche, où il rejoint la Commune de Vienne et est arrêté pour avoir participé à une manifestation contre la guerre au Viêt Nam. Grâce à des protestations médiatiques efficaces, ses compagnons de lutte ont réussi à empêcher son extradition vers la République de Bonn, ce qui lui a permis d'atterrir à Cuba, où il a trouvé l'asile politique.

C'est toutefois pendant son séjour sur l'île des Caraïbes (1968-1969) que Maschke rompt avec l'idéologie marxiste : il exprime à plusieurs reprises des critiques à l'égard du gouvernement castriste et refuse de nombreux postes proposés par le régime, au point d'être finalement expulsé du pays pour "activité contre-révolutionnaire". À son retour, il a finalement dû purger un an de prison pour désertion. Entre-temps, ses reportages sur le Cuba de Castro ont eu beaucoup de succès et lui ont ouvert les portes de la prestigieuse maison d'édition Suhrkamp et du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le principal quotidien allemand. En 1985, il a écrit une notice nécrologique à la mémoire de Carl Schmitt qui a déclenché un nid de frelons avides de controverses. Sa lecture des œuvres de Schmitt avait en effet été décisive pour sa "conversion" politique (ce qui restera pour ses anciens camarades une trahison douloureuse), à tel point que Maschke noua une solide amitié avec Schmitt, lui rendant souvent visite dans son "exil" à Plettenberg. Cependant, sa nécrologie en l'honneur de Schmitt a déclenché une dispute amère avec Jürgen Habermas, qui s'est terminée par le renvoi de Maschke de la Faz [comme il me l'a fait remarquer après la publication de l'interview, c'est en fait Dolf Sternberger et non Habermas qui était responsable de son expulsion].

Son excommunication publique, qui lui a causé des problèmes évidents, n'a pas empêché Maschke de poursuivre ses études sur Donoso Cortès et Carl Schmitt et de s'imposer comme le plus grand spécialiste de Schmitt et de sa pensée. Et, ajouterions-nous, comme l'un des interprètes les plus lucides des catégories idéologiques dominantes aujourd'hui.

A relire: http://www.archiveseroe.eu/cortes-a48274023

20:01 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, hommage, allemagne, carl schmitt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Günter Maschke est décédé

Günter Maschke est décédé

Nous avons appris le décès de Günter Maschke en début de semaine à Francfort-sur-le-Main.

Maschke, renégat de 68 et spécialiste de Schmitt, était lié au travail de la revue Sezession, en tant que lecteur et interlocuteur régulier. A l'occasion de son décès, nous publions l'article que Karlheinz Weißmann a rédigé sur Günter Maschke pour le troisième volume du Staatspolitisches Handbuch ("Vordenker").

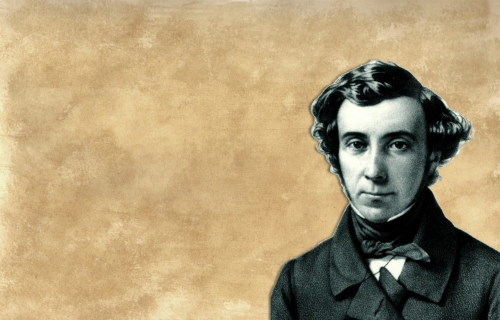

Günter Maschke est né en 1943 à Erfurt et est arrivé avec sa famille à Trèves en 1949 en tant qu'enfant adopté. Il quitta l'école avec le certificat d'études secondaires et fit un apprentissage d'agent d'assurance. Il adhéra d'abord à l'organisation communiste maquillée "Deutsche Friedensunion", puis au KPD illégal, et suivit des cours à l'école supérieure technique de Stuttgart.

Maschke entra ainsi en contact avec les milieux estudiantins de gauche (il fit notamment la connaissance de Gudrun Ensslin, dont il épousa la sœur Johanna en premières noces), passa à Tübingen et étudia la philosophie avec Ernst Bloch. Parallèlement, il travailla comme rédacteur d'un journal étudiant marxiste et participa à la "Subversiven Aktion", un précurseur de la légendaire "Kommune 1", puis au travail du Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS).

En 1965, Maschke déserte l'armée allemande et s'enfuit à Paris, mais ne parvient pas à y trouver refuge et arrive à Vienne via Zurich, où il devient rapidement l'une des figures centrales de la Nouvelle Gauche. Il a été arrêté en 1967 après une manifestation anti-Vietnam. Un sit-in devant la prison de la police empêcha l'extradition prévue vers la République fédérale, et les autorités autrichiennes permirent à Maschke de partir pour Cuba, le seul État prêt à lui accorder l'asile.

Mais la pauvreté et le caractère totalitaire du système local lui déplaisaient autant que le système capitaliste de l'Allemagne de l'Ouest. Emprisonné à nouveau pour "conspiration contre-révolutionnaire", le gouvernement cubain l'a expulsé vers Madrid. Finalement, Maschke retourna en République fédérale d'Allemagne, où il purgea la peine de prison qui lui restait à purger et travailla comme journaliste après sa libération.

Nombre de ses travaux ont servi à l'autocritique de son milieu initial, d'abord à partir d'une position de gauche peu orthodoxe, puis d'une position libérale, et enfin d'une position conservatrice. Son point de repère est devenu Carl Schmitt, dont il connaissait les écrits depuis longtemps, mais qu'il percevait comme des déclarations propres à l'ennemi conservateur. Cela a changé de manière spectaculaire à partir de la fin des années 1970. En tout cas, de nombreux textes qu'il publiait en tant que rédacteur de la Frankfurter Allgemeine montraient un ton de plus en plus acerbe.

Maschke utilisait une terminologie inspirée de Schmitt et une envie d'irriter l'adversaire qui n'était tolérée que tant qu'il avait la réputation d'être un étrange gauchiste, mais un gauchiste tout de même. Cela a changé après une attaque générale contre Jürgen Habermas, qui a forcé Maschke à quitter la FAZ.

Depuis lors, Maschke a accompli un travail extraordinaire en tant que "droitier sans domicile fixe", exégète et continuateur de Schmitt, et a contribué à sortir les grands contre-révolutionnaires - Donoso Cortés en tête - de l'oubli. Son influence marquante sur le programme de la maison d'édition viennoise Karolinger ou la revue Etappe qu'il a codirigée parlent d'elles-mêmes. Il fait sans aucun doute partie des intellectuels de droite les plus importants de l'après-guerre, même s'il a depuis longtemps enterré tout espoir d'efficacité pratique.

Les écrits de Günter Maschke :

Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987

Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997

Parmi les ouvrages majeurs dont il fut l'éditeur:

Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995

Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.

Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011

ik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987

Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997

Als Herausgeber unter anderen:

Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995

Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.

Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011

Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987

Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997

Als Herausgeber unter anderen:

Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995

Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.

Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011

Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987

Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997

Als Herausgeber unter anderen:

Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995

Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.

Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011

Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskriegs, Frankfurt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apologie und Polemik, Wien 1987

Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973 – 93, Wien/ Leipzig 1997

Als Herausgeber unter anderen:

Carl Schmitt. Staat – Großraum – Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, Berlin 1995

Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924 – 1978, Berlin 2005.

Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Berlin 2011

19:39 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, allemagne, carl schmitt, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La nation, socle d'éternité à travers les générations (J. G. Fichte)

17:19 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, johann gottlob fichte, fichte, allemagne, 19ème siècle, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Asie centrale devient une plateforme de coopération entre la Russie, l'Inde et la Chine

L'Asie centrale devient une plateforme de coopération entre la Russie, l'Inde et la Chine

Vladimir Platov

Source: http://aurorasito.altervista.org/?p=22414

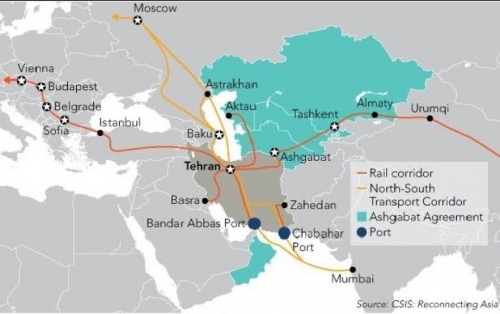

L'Asie centrale (AC), en raison de sa position géostratégique au carrefour de l'Europe et de l'Asie, de sa proximité avec les principaux acteurs internationaux tels que la Russie et la Chine, de sa richesse en ressources naturelles et des opportunités commerciales et économiques qui n'ont pas encore été pleinement exploitées, a récemment suscité un intérêt croissant de la part des acteurs internationaux. Afin de créer une position stable dans la région et de rompre les liens traditionnels de longue date des pays d'Asie centrale avec la Russie et la Chine, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN préfèrent recourir à la politique de provocation et à l'activité accrue des services de renseignement occidentaux. Ils appliquent notamment le soft power ou lancent des attaques avec l'aide de terroristes spécialement formés (comme cela s'est produit notamment lors des événements au Kazakhstan), et incitent aux conflits ethniques, comme l'escalade à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. La Russie, la Chine et, dernièrement, l'Inde agissent différemment en Asie centrale : elles cherchent à renforcer la coopération culturelle, commerciale, économique et politique fondée sur la responsabilité partagée de la sécurité et du développement harmonieux de la région, à laquelle ces trois États sont le plus étroitement liés.

Pour Pékin, la région d'Asie centrale est particulièrement importante, notamment pour empêcher le fondamentalisme islamique de pénétrer dans ces pays et de déborder sur la RPC. Il est également important pour Pékin de créer une infrastructure fiable en Asie centrale pour l'envoi de marchandises chinoises à l'étranger et pour assurer la sécurité énergétique de la Chine : c'est en Asie centrale que Pékin achète de grandes quantités de gaz, de pétrole et d'uranium. Les échanges commerciaux de la Chine avec les cinq pays d'Asie centrale ont atteint 40 milliards de dollars en 2018. Le 25 janvier, le président Xi Jinping a présidé une réunion en ligne avec les dirigeants d'Asie centrale pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les pays d'Asie centrale et la Chine et a promis d'importer davantage de produits agricoles et d'autres biens de haute qualité, de porter le commerce bilatéral avec la région à 70 milliards de dollars d'ici 2030, de fournir 500 millions de dollars d'aide, 50 millions de doses de vaccins et 1200 bourses d'études aux étudiants. Le dirigeant chinois a également évoqué plusieurs projets communs d'importance stratégique : le gazoduc Chine-Asie centrale, l'oléoduc Chine-Kazakhstan, l'autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan et l'autoroute Chine-Tadjikistan.

Après Xi Jinping, le Premier ministre Narendra Modi a également organisé un sommet en ligne le 27 janvier pour marquer le 30e anniversaire des relations diplomatiques avec les pays de l'AC, qui a également été célébré en Inde. Les résultats, ainsi que l'importance du développement et de l'approfondissement des relations avec les pays d'Asie centrale pour New Delhi, ont été largement repris dans les médias indiens. En particulier, il a été noté que New Delhi avait établi des liens spéciaux avec certains pays d'Asie centrale au cours des dernières années. Par exemple, des troupes kazakhes font partie du bataillon indien de maintien de la paix des Nations unies au Liban. Au Kirghizstan, l'Inde a construit cinq centres de télémédecine, a accordé des prêts d'un montant de 200 millions de dollars, organise l'exercice militaire annuel de Khanjar et compte une communauté de 15.000 étudiants. Avec le Tadjikistan, New Delhi coopère étroitement dans le domaine de la défense. L'Inde a prêté 1 milliard de dollars à l'Ouzbékistan, a approuvé quatre projets d'une valeur de 450 millions de dollars et investit 50 millions de dollars dans la création d'une usine pharmaceutique. Au Turkménistan, l'Inde a construit un centre informatique. Avant cela, l'Inde avait signé un accord de défense et de technologie militaire avec le Kazakhstan, mis en place une équipe conjointe de lutte contre le terrorisme avec l'Ouzbékistan et conclu des accords de coopération militaire avec le Kirghizstan et le Turkménistan. En développant la coopération en matière de défense avec la région, l'Inde vise clairement à devenir un fournisseur d'armes pour cette partie du monde, dans l'espoir qu'en utilisant des armes russes, les pays de la CA achèteront des pièces de rechange et des composants que l'Inde produit.

Le sommet s'est concentré sur des propositions visant à accroître les échanges, les liens commerciaux, la coopération culturelle et, bien entendu, à contrer la menace du terrorisme, qui s'est intensifiée depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Narendra Modi a noté que ces événements ont montré la nécessité d'une plus grande interaction. Les médias indiens ont rappelé que le ministre en chef indien avait visité les républiques de la région en 2015. Et en décembre 2021, un dialogue a eu lieu au niveau du ministère des affaires étrangères entre les cinq pays et l'Inde, axé sur l'Afghanistan, la pandémie et les relations mutuelles. New Delhi se positionne comme un acteur majeur en Afghanistan et en Asie centrale, en s'appuyant sur l'accès aux ressources énergétiques, conformément à la déclaration faite il y a 30 ans. New Delhi espérait activer un corridor de transport à partir du port de Chabahar en Iran, puis à travers l'Afghanistan. Cependant, en 2019, l'Inde s'est rangée du côté des États-Unis dans le différend entre l'Iran et les États-Unis en adhérant aux sanctions américaines, l'Iran ayant un avis contraire et certains projets, notamment le port de Chabahar, étant gelés. Comme la Chine, l'Inde ne souhaite raisonnablement pas que la région d'Asie centrale devienne un refuge pour les islamistes. Elle craignait également la formation d'un bloc de pays musulmans en Asie centrale, en Afghanistan, au Pakistan et en Turquie, dont New Delhi était convaincu qu'il aurait un parti pris anti-indien. Elle a donc agi de manière décisive, en essayant d'obtenir une base aérienne au Tadjikistan et en envoyant des conseillers militaires en Afghanistan.

Selon les rapports officiels de New Delhi, l'un des principaux résultats du sommet en ligne lancé par Modi le 27 janvier a été un accord entre les dirigeants de l'Inde et des pays d'Asie centrale pour tenir des sommets tous les deux ans, faisant de l'Asie centrale le point culminant de l'engagement diplomatique de New Delhi avec tous les pays de la région ces dernières années, selon le ministère indien des affaires étrangères. Le sommet a accueilli favorablement la proposition de l'Inde de créer un centre Inde-Asie centrale à New Delhi, qui servira de secrétariat aux réunions du sommet, selon la déclaration de Delhi adoptée à l'issue du sommet. En outre, les parties ont noté l'importance de l'idée de créer un forum parlementaire Inde-Asie centrale. Le sommet en ligne a soutenu la proposition de l'Inde d'inclure le port iranien de Chabahar dans la structure du corridor de transport international Nord-Sud, ainsi que l'initiative du Turkménistan d'inclure également le port de Turkmenbashi. En outre, la partie indienne a salué l'intérêt des dirigeants d'Asie centrale pour l'utilisation du terminal Shahid Beheshti du port de Chabahar, dans le golfe d'Oman, qui est en cours de construction avec la participation active d'investisseurs indiens, facilitant ainsi les échanges avec l'Inde et d'autres marchés. En particulier, les États du Golfe expédiant des marchandises vers l'Europe occidentale et septentrionale à partir de l'Iran, de l'Azerbaïdjan et de la Russie, le fait de relier les chemins de fer des trois pays réduira le délai de livraison des marchandises de deux à trois fois grâce à l'utilisation de ce corridor.

17:08 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques, eurasie, chine, inde, russie, asie centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Kurdes et le Moyen-Orient

Les Kurdes et le Moyen-Orient

Source: https://katehon.com/ru/article/kurdy-i-blizhniy-vostok

Une compréhension adéquate des processus politiques au Moyen-Orient nécessite une connaissance détaillée du facteur kurde.

Ethnies et tribus kurdes

Les Kurdes sont un peuple indo-européen qui, à partir d'un certain moment, a commencé à jouer un rôle important dans la région qui englobe l'Anatolie orientale, la zone septentrionale de la Mésopotamie et le nord-ouest de l'Iran, une région précédemment peuplée par les Hourrites, qui se sont ensuite déplacés vers le nord dans le Caucase.

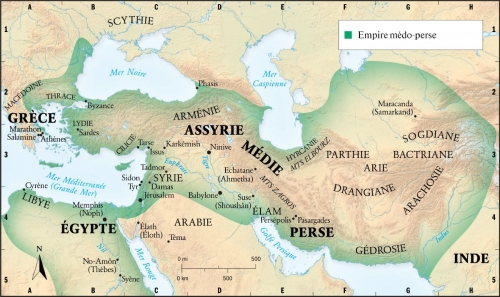

Les Kurdes sont les descendants des Mèdes, tribus iraniennes nomades, qui sont arrivés à la fin du IIe - début du Ier millénaire au nord-ouest de l'Iran moderne, où ils ont fondé un État appelé Mèdie. Au VIIe siècle avant J.-C., ils ont créé un immense empire, qui comprenait de nombreux peuples, territoires et langues. Le noyau des Mèdes est resté dans les mêmes territoires qui sont devenus le pôle initial de leur expansion, où se trouvait également leur capitale Ekbatana (la ville iranienne moderne de Hamadan). Les descendants directs des Mèdes, outre les Kurdes, sont les peuples caucasiens des Talyches et des Tats (qu'il convient de séparer strictement des Juifs des montagnes).

Comme les Kurdes vivaient sur le territoire des anciens Hourrites et Urartéens, qui étaient également des Arméniens et des Kartvéliens assimilés, on peut supposer qu'il y avait une composante hourrite dans leur ethnogenèse. Parallèlement, des populations captives des Guties (Tochars), des Kassirs et des Lullubéens, que certains historiens considèrent comme des Indo-Européens, vivent depuis des temps immémoriaux dans les montagnes du Zagros, au nord-ouest de l'Iran. Ils peuvent également avoir participé à l'ethnogenèse des Mèdes et des Kurdes. Le nom ancien des Kurdes était "kurtii", en grec Κύρτιοι, et des références à eux en tant que peuple habitant les régions de l'Atropatène (Azerbaïdjan) et du nord de la Mésopotamie ont survécu dans les sources anciennes.

Dans les chroniques persanes, le terme "kurt" (kwrt) désigne les tribus iraniennes nomades habitant le nord-ouest de l'Iran, ce qui permet d'inclure les Kurdes dans la typologie des sociétés touraniennes.

En haut, Mèdes; montagnes du Zagros en Iran.

On peut distinguer plusieurs groupes parmi les Kurdes :

- Les Kurdes du nord, qui forment la base du peuple kurde actuel - les Kurmanji (kurmancî), dont le nom - kur mancî - est interprété comme "fils du peuple de Midian/Mèdie" ;

- La partie sud des Kurdes de Kurmanji est désignée par l'ethnonyme iranien Sorani ;

- Un groupe distinct est constitué par les Kurdes de Zaza, qui se nomment eux-mêmes dımli, dymli, et sont les descendants des peuples du nord de l'Iran qui vivaient autrefois dans la région de Dailam, au sud de la mer Caspienne (ces peuples étaient appelés "kaspiens") ;

- Le peuple kurde Ghurani, qui a également habité la région de Daylam mais a ensuite migré plus au sud que les Kurdes de Zaza, a la même origine ;

- Les plus méridionaux sont les Kurdes Kelhuri, ainsi que les tribus Feili et Laki, dont la situation est similaire,

- Auparavant, les Luriens qui vivaient dans le sud-ouest de l'Iran étaient comptés parmi les Kurdes, et aujourd'hui ils sont communément appelés Iraniens.

Il existe également une hypothèse selon laquelle les Kurdes et les Baloutches seraient apparentés.

Contrairement aux autres peuples iraniens, les Kurdes ont longtemps conservé un mode de vie nomade, ce qui, combiné à leur habitat montagneux, leur a permis de garder intactes de nombreuses caractéristiques archaïques, entretenant ainsi un lien continu avec la culture turque.

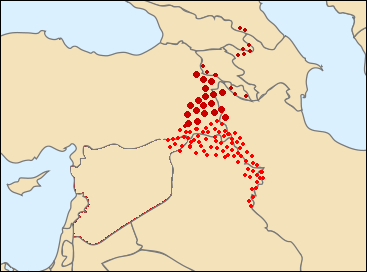

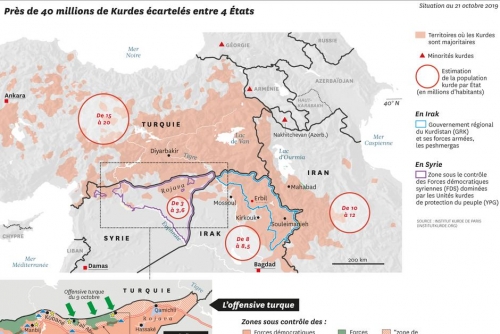

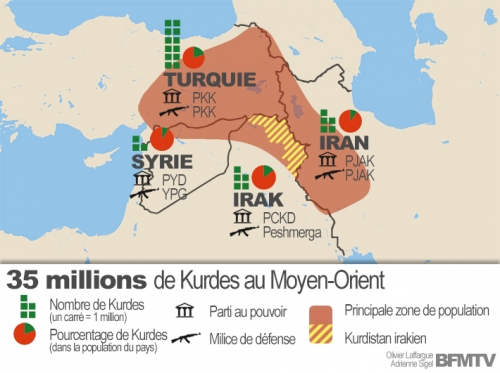

Les Kurdes constituent aujourd'hui un peuple important (plus de 40.000.000) qui vit sur le territoire de quatre États - la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran - mais ne dispose pas de son propre statut d'État. C'est aussi un indicateur de la préservation par les Kurdes d'une société traditionnelle, moins touchée par la modernisation que les peuples parmi lesquels les Kurdes vivent. Cependant, les processus de modernisation les atteignent également, ce qui a créé un "problème kurde" au siècle dernier, c'est-à-dire qu'il a soulevé la question de la création d'un État kurde séparé, car dans la Modernité politique, on ne peut pas penser à un peuple en dehors de l'État, c'est-à-dire à une nation politique.

"Midia" et les polities kurdes médiévales

Dans la tradition kurde, il y a l'idée de leur lien avec l'Arche de Noé. Parce que les Kurdes vivaient dans les régions adjacentes au mont Ararat, ils se considèrent comme les descendants directs des habitants du village situé à son pied, que Noé a fondé lorsqu'il est descendu dans la vallée à la fin du Déluge. Cette même légende d'une présence autochtone et originelle dans les zones situées entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans la région du mont Ararat, se retrouve chez d'autres peuples caucasiens - notamment les Arméniens, les Géorgiens et les Tchétchènes, qui - chacun selon sa logique ethnocentrique - y trouvent un certain nombre de preuves symboliques. Les Kurdes du XXe siècle justifient cela par leur descendance des Urartéens et des Hourrites, ce qui est pourtant généralement vrai des Arméniens, des Kartveliens et des Vainakhs, dont l'ethnogenèse - bien qu'à des degrés divers - inclut les Hourrites. Cependant, l'identité kurde proprement dite est touranienne (tribus nomades indo-européennes) et plus spécifiquement "midienne".

Si l'on admet un lien génétique direct entre Kurdes et Moussiens [1], on peut les considérer comme porteurs d'une tradition étatique ancienne, antérieure à la Perse et revendiquant la succession à l'empire mondial après la prise conjointe de l'Assyrie avec les Chaldéens de la Nouvelle Babylone. Mais aux époques suivantes, à partir des Achéménides, l'Iran était aux mains des Perses, qui habitaient les territoires du sud de l'Iran, et les terres de Midia, ainsi que l'Arménie et d'autres territoires, n'étaient que des provinces iraniennes.

À une certaine époque - après la mort d'Alexandre le Grand - les tribus nomades (touraniennes) des Parthes qui ont fondé la dynastie parthe sont également devenues les maîtresses de l'Iran, mais la base culturelle reste toujours les traditions spécifiquement persanes, ce qui devient encore plus prononcé à l'époque sassanide. Néanmoins, il existe une théorie, partagée par de nombreux historiens, selon laquelle les Parthes et les Kurdes sont apparentés, car tous deux habitaient les territoires du nord de l'Iran et appartenaient à des peuples indo-européens nomades. Par la suite, les peuples du nord de l'Iran et de l'Atropatène (Azerbaïdjan) se retrouvent à la périphérie de ce processus, et lors de la vague suivante de création d'un État iranien, venant tout juste du nord sous les Safavides, les Turcs iraniens (chiites-kizilbashi) s'avèrent être la base de l'élite politique. Les Kurdes ne jouent pas un rôle majeur dans ce processus.

Historiquement, les Kurdes, descendants des Mèdes, étaient zoroastriens, et la religion zoroastrienne de l'Iran sassanide était traditionnelle pour eux.

Dès le premier siècle de notre ère, le christianisme a commencé à être prêché parmi les Kurdes. Eusèbe de Césarée rapporte que Thomas l'Apôtre a prêché parmi les Midians et les Parthes. Comme les Kurdes chrétiens vivaient dans les régions orientales, le nestorianisme s'est ensuite répandu parmi eux, ce qui les a intégrés à l'Église iranienne. Il y avait de nombreux centres influents de la religion nestorienne au Kurdistan, qui ont joué un rôle important à cette époque - le centre d'Erbil au 16ème siècle, Jezir au 17ème siècle, quant à la ville kurde de Kujan est devenue le centre d'un diocèse nestorien au 19ème siècle [2]. Le miaphysisme se répand également (cette fois sous l'influence des Arméniens).

À partir du VIIe siècle de notre ère, lorsque l'Iran a été envahi par les Arabes, qui ont atteint le Caucase et le sud de la mer Caspienne, c'est-à-dire ont occupé tout le territoire historiquement habité par les Kurdes, ces derniers se sont retrouvés sous l'autorité du califat arabe et, respectivement, sous l'influence islamique [3]. Ainsi, les Kurdes ont d'abord opposé une résistance farouche aux Arabes lors de la conquête de Holwan, Tikrit, Mossoul, Jizra et de l'Arménie du Sud, puis ils ont constamment pris part aux révoltes anti-arabes. Petit à petit, cependant, les Kurdes eux-mêmes ont commencé à se convertir à l'Islam. Parmi eux, l'islam sunnite du mazkhab shafiite est le plus répandu, ce qui les rapproche des musulmans du Daghestan et du Caucase du Nord dans son ensemble. Une petite minorité de Kurdes pratique le chiisme. À l'époque de la propagation du soufisme (IXe siècle), les Kurdes ont volontiers accepté ses enseignements, et le soufisme, dans ses deux principales versions, naqshbandiya et kadyriya, est devenu partie intégrante de l'islam kurde. Cependant, le soufisme ne s'est pas répandu avant le XVIe siècle.

À certaines périodes, les Kurdes ont créé des formations politiques de grande envergure et fondé des dynasties dirigeantes. L'une de ces dynasties kurdes était les Shaddadides, qui ont établi un État indépendant sur le territoire de l'Albanie caucasienne aux XIe et XIIe siècles. Les Saddadides pratiquaient l'islam sunnite et se présentaient comme des adeptes de l'islam, contrairement à la Géorgie et à l'Arménie chrétiennes. En 1072, la dynastie se divise en deux branches : Ganja et Ani. La population des émirats de Ganja et d'Ani était majoritairement arménienne et la culture majoritairement persane.

Les Shaddadides ont régné jusqu'à la fin du XIIe siècle. Plus tard, les Kurdes ont reconnu la domination des Seldjoukides, avec lesquels ils étaient alliés, et ont obtenu le droit de créer une autre entité vassale, l'émirat d'Ani.

Une autre dynastie kurde a été fondée dans la province du Jebel en 959 par le chef kurde de la tribu des Barzikan, Hasanwayhid bin Hasan, qui a été renversé par les Bouyides.

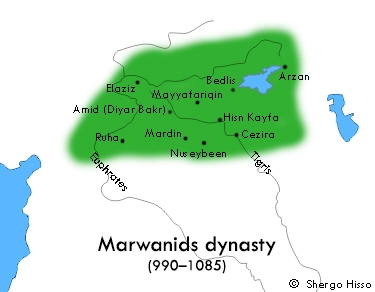

Une autre dynastie, la plus célèbre, fut celle des Mervanides (de 990 à 1096). Cette dynastie kurde a été fondée par Abu Ali bin Mervan bin Dustak.

Salah ad-Din (1138 - 1193), le plus grand chef militaire du XIIe siècle, qui était d'origine kurde et appartenait à la même tribu Ravadi, que le fondateur de la dynastie des Shaddadides - Mohammed Shaddad ben Kartu devrait être mentionné séparément.

Salah ad-Din dépose le dernier souverain chiite de l'État fatimide, élimine le califat fatimide, conquiert face aux croisés d'immenses territoires du Moyen-Orient, dont la Terre sainte, et devient le sultan d'Égypte, d'Irak, du Hedjaz, de Syrie, du Kurdistan, du Yémen, de Palestine et de Libye, établissant la dynastie ayyoubide, qui existera jusqu'en 1250. Mais Salah ad-Din, dans ses exploits, ne parle pas au nom des Kurdes en tant que communauté, mais au nom des Seldjoukides, au service desquels il était et sur l'armée desquels il comptait.

Néanmoins, le fait même de l'existence de dynasties kurdes confirme le modèle classique des débuts turaniens : les nomades indo-européens belliqueux sont souvent devenus les fondateurs de dynasties ou l'élite militaro-politique d'États sédentaires.

La région habitée par les Kurdes jusqu'au XIIIe siècle était appelée "Jebel" par les Arabes. (littéralement, "Hautes Terres"), plus tard, il sera connu sous le nom de "Kurdistan". Au début du XVIe siècle, il existait de petites principautés ou émirats kurdes au Kurdistan : Jazire, Hakari, Imadia, Hasankayf, Ardelan (au Kurdistan iranien), Soran et Baban. En plus de ceux-ci, il y avait des fiefs plus petits. En outre, depuis le début du Moyen Âge (de 1236 à 1832), les Kurdes yézidis possédaient un petit émirat dans le nord de la Mésopotamie, le Sheikhan. L'"État idéal" des Yazidis, en partie politique et administratif, en partie ethno-religieux, comprenait Sheikhan et Sinjar, ainsi que la vallée sacrée de Lalesh, où se trouve le principal sanctuaire yazidi - la tombe de Sheikh Adi, le fondateur de la religion kurde du yazidisme [4].

Après l'établissement de la dynastie safavide, les Iraniens ont commencé à détruire délibérément l'indépendance des principautés kurdes. Le souvenir de la résistance héroïque des Kurdes est conservé dans les légendes kurdes sur la défense de la forteresse de Dymdim. Après la défaite du Shah par les Ottomans de Selim Ier, la majeure partie du Kurdistan est passée sous l'autorité des Turcs, qui ont également commencé à abolir les principautés kurdes autonomes.

Au cours des conquêtes mongoles, la plupart des régions peuplées de Kurdes sont passées sous la domination des Halaguidés, et après l'écrasement de la résistance kurde, de nombreuses tribus kurdes ont quitté les plaines pour les régions montagneuses, reproduisant en partie le scénario de civilisation des peuples caucasiens, dont les Kurdes étaient très proches à bien des égards. Certains Kurdes se sont également installés dans le Caucase.

Plus tard, les territoires kurdes se sont retrouvés dans la zone frontalière entre la Turquie ottomane et l'Iran [5], ce qui a eu un effet douloureux sur la rupture de l'horizon culturel unique et a donné une dimension tragique au Dasein kurde [6]. Les descendants directs des grands Midi/Mèdes, qui ont dirigé l'empire mondial, ont été privés du pouvoir politique et déchirés entre deux empires en guerre, dont aucun n'a été favorable aux Kurdes jusqu'à la fin du leur. Avec les Iraniens, ils étaient liés par leur ascendance indo-européenne, leurs anciennes racines zoroastriennes et la proximité de leur langue, et avec les Turcs par le sunnisme et un lien commun de "guerrièrisme" nomade, ce qui en faisait des alliés même à l'époque seldjoukide.

Le yazidisme et ses strates

La plupart des Kurdes appartiennent à l'islam sunnite, mais dans tous les cas, les Kurdes ressentent vivement leur différence par rapport aux autres peuples, gardant leur identité inchangée. Cette identité est l'horizon kurde, qui depuis des siècles est étroitement lié aux montagnes et au paysage d'accueil montagneux. Comme les Kalash et les Nuristanis, les Kurdes ont conservé de nombreux traits archaïques des peuples indo-européens du Touran, et ne se sont jamais complètement mélangés avec les Perses sédentaires (majoritairement chiites) ou les Turcs sunnites, malgré des contacts culturels étroits et de longue date avec les uns et les autres.

Cette identité kurde s'exprime le plus clairement dans le phénomène hétérodoxe (d'un point de vue islamique) du yézidisme, un mouvement religieux particulier et unique parmi la branche nord des Kurdes, les Kurmanju. Ce courant est lui-même apparu comme une ramification du soufisme au XIIe siècle, sur la base des enseignements du cheikh soufi Adi ibn Musafir (1072 - 1162), venu au Kurdistan irakien de la région de Balbek au Liban. Le cheikh Adi connaissait des figures majeures du soufisme comme al-Ghazali et Abdul-Qadir al-Gilani, le fondateur de la tariqat qadiriyyah. Les Yazidis eux-mêmes croient que Sheikh Adi, qu'ils révèrent comme l'incarnation de la divinité, n'a fait que réformer et renouveler conformément au mandat divin l'ancienne foi, qu'ils appellent "Sharfadin".

Les enseignements des Yazidis ne sont pratiquement pas étudiés en raison de la nature fermée de ce groupe religieux, qui se tient à l'écart non seulement des autres confessions et peuples, mais aussi de la majorité des Kurdes, et qui est très réticent à communiquer les fondements de sa foi. Une légende veut que les Yazidis possèdent des collections de textes sacrés, que les représentants des castes supérieures - les cheikhs et les pirs - cachent soigneusement aux autres. Seuls deux de ces textes - manifestement fragmentaires et composés d'éléments hétérogènes - ont été connus et traduits dans les langues européennes : le " Livre des Révélations " (Kitab-ol-Jilwa) et le " Livre noir " (Mashaf-Resh). Ils ont été publiés en anglais en 1919 [7], et en russe leur compte rendu est paru en 1929 [8]. Dans l'ensemble, cependant, la religion yazidie est restée pratiquement inconnue jusqu'à aujourd'hui.

Certains détails de la théologie religieuse yézidie ont donné aux peuples environnants, notamment aux musulmans, l'impression que le culte yézidi vénère Shaitan (le diable chrétien). Cependant, cette tradition est certainement quelque chose de plus complexe, bien qu'elle se distingue nettement de l'Islam - même dans sa forme soufie.

Il existe plusieurs versions de l'origine de la religion yazidie, qui peuvent être considérées non pas comme mutuellement exclusives, mais comme correspondant à différentes couches de cette tradition.

La couche la plus profonde est le zoroastrisme, qui se manifeste dans la doctrine des sept archanges (Amesha Spenta du mazdéisme), dans le culte du feu, dans le culte du soleil, et même le principal symbole des Yezidis - le grand paon, parfois représenté simplement par un oiseau (les Yezidis dans le "Livre noir" s'appellent Angar) - peut être une version de l'image de l'oiseau sacré zoroastrien Simurg. Tous les Kurdes en général (y compris les Yezidis) admettent qu'avant l'adoption de l'Islam ils pratiquaient la religion zoroastrienne, donc ilspréservaient dans les montagnes indo-européennes des fragments de l'ancienne foi, ce qui semble tout à fait naturel. Les vêtements sacrés des Yézidis sont également proches de la tenue zoroastrienne : une chemise blanche (kras) avec un col spécial brodé (toka yezid ou grivan) et une longue ceinture sacrée en laine (banne pshte), appelée "kusti" par les Zoroastriens.

Le nom Yezid est dérivé du fils du premier calife omeyyade, Muwiya I Yazid. Les Yazidis eux-mêmes soulignent parfois que le réformateur (ou fondateur) de leurs enseignements, Sheikh Adi, était lui-même un descendant de Muawiya par Yazid. Yazid était un adversaire majeur de l'Imam Ali et de sa famille et est considéré comme responsable de la mort de l'Imam Hussein. Pour cette raison, il n'est pas très populaire auprès des musulmans, et les chiites le détestent ouvertement et avec véhémence. En même temps, les traces du Yazid historique ont été presque complètement effacées par les Yazidis, le pathos anti-chiite est absent, et Yazid ou Yazid lui-même est considéré comme une divinité céleste (peut-être la plus haute). En effet, l'étymologie iranienne interprète le mot Yazid ou Yezid comme un mot moyen persan yazad ou yazd (de la base iranienne ancienne *yazatah"), signifiant "divinité", "ange", "être digne de culte". Par conséquent, le nom même de "Yazidis" peut être interprété comme "peuple des anges" ou "peuple du culte", mais aussi comme "peuple de Yazd", c'est-à-dire "peuple de Dieu".

Mais la trace la plus frappante du zoroastrisme est la fermeture complète de la communauté yézidie, fondée sur les castes. Elle est strictement divisée en trois castes - deux sacerdotales (cheikhs et pirs) et une séculière (mrid), bien que la caste séculière, à laquelle appartiennent la plupart des Yezidis, représente par définition les adeptes des maîtres spirituels et soit la plus étroitement liée aux deux plus hautes. Ainsi, chaque mrid (simple yazid) doit avoir un "frère dans l'au-delà", qui ne peut être qu'un membre de la caste des cheikhs et des piers. Le "frère dans l'au-delà" est censé aider le yézid décédé à franchir le pont mince (l'équivalent direct du pont Chinwat zoroastrien) pour entrer au paradis. Les castes sont strictement endogènes, et il est strictement interdit à tous les Yazidis de se marier ou même d'avoir des relations extraconjugales avec des membres d'une autre caste. Cela se justifie par le fait que les Yezidis appartiennent à un type spécial de personnes, radicalement - ontologiquement - différent du reste. La légende yézidie raconte que les premiers êtres humains Adam et Eve, qui ne connaissaient pas le mariage, ont essayé de produire une descendance à partir de leurs propres graines en les plaçant dans deux jarres. Après 9 mois, des bébés mâles et femelles sont apparus dans la cruche d'Adam à partir de sa semence, et dans la cruche d'Eve à partir de sa "semence", des vers puants sont apparus. Les Yezidis croient qu'ils continuent la lignée de ces enfants d'Adam créés sans femelles. Le reste du peuple est issu des enfants ultérieurs d'Adam, déjà conçus par Eve. On retrouve ici le motif zoroastrien classique de la pureté sacrée des enfants de la Lumière, qui ne doivent en aucun cas se mêler aux enfants des Ténèbres. D'où l'endogamie rigide des castes.

La première des trois règles principales de la religion yazidie est l'interdiction du mélange des castes. La deuxième règle est l'interdiction de changer de religion. La troisième est l'interdiction de la désobéissance aux prêtres et plus encore de la violence à l'encontre des membres du Sheikh et des castes de fétiches.

Tous ces éléments, qui sont essentiels et fondamentaux pour la religion yézidie et son organisation ethno-politique, remontent directement au zoroastrisme classique.

En même temps, il y a un trait curieux dans les mythes et légendes des Yezidis qui a, cette fois, des racines touraniennes. Elle concerne l'interdiction des cultures céréalières. La chute même d'Adam n'est pas décrite comme une conséquence de la consommation d'une pomme, mais comme une conséquence de la consommation de céréales interdites par Dieu. Il s'agit d'une caractéristique classique de la société nomade, qui percevait les céréales - partie intégrante de la culture agricole - comme un domaine interdit, une sorte d'"enfer pour le nomade". Pour un porteur d'une culture purement touranienne, manger du pain est un péché. La même parcelle a été préservée chez le peuple indo-européen Talyche, proche des Kurdes par la langue et la culture, mais contrairement aux Kurdes (principalement du sud - Zaza et Gurani), les Talyches n'ont pas quitté leurs territoires et ne se sont pas déplacés de la mer Caspienne vers la Mésopotamie, l'Anatolie et le Moyen-Orient, restant sur la terre d'Azerbaïdjan. Ainsi, une trace touranienne prononcée s'ajoute au zoroastrisme classique dans le yézidisme kurde.

On peut en outre distinguer certains éléments de l'iranisme hétérodoxe combinés à des motifs judéo-chrétiens. Les courants judéo-chrétiens sont proches de l'iranisme tant au niveau génétique que conceptuel dans leur structure. Inversement, les sectes judéo-chrétiennes ont eu une grande influence sur le manichéisme. Nous voyons des traces du judéo-christianisme chez les Yezidis dans les rites préservés du baptême et de la communion avec le vin lors d'un repas sacré. En outre, les Yezidis pratiquent la circoncision, qui correspond également au cycle judéo-chrétien. Le fait que le principal sanctuaire yézidi de Lalesh était autrefois un monastère nestorien s'inscrit donc bien dans cette séquence. Ces mêmes courants hétérodoxes irano-chrétiens (comme les Mandéens, les Sabéens, etc.) étaient également caractérisés par des motifs gnostiques, que l'on retrouve en abondance chez les Yézidis. Cette couche a, cette fois, une origine moyen-orientale et se superpose à une identité tourano-iranienne plus ancienne.

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Dans les enseignements des Yazidis, une attention particulière est portée à l'ambiguïté du principal gestalt sacré, l'Ange-Paulin (Malaki-Ta'uz), identifié à l'ange juif Azazil. Dans la Kabbale juive, le même nom (Aza, Azazil) est utilisé pour le démon de la mort. Les textes yézidis soulignent que dans les autres religions, qui ont pour origine Adam et Eve et pas seulement Adam, comme les Yézidis eux-mêmes, l'ange-Paulin est mal compris comme un "ange déchu". C'est l'aspect le plus inquiétant de la religion yézidie, qui a conduit d'autres cultures à les considérer comme des adorateurs du diable. D'une part, l'oiseau primordial peut être rattaché à la tradition indo-européenne, aux oiseaux sacrés des Scythes, au Garuda des Hindous, au Simurg des Perses et à l'aigle de Zeus des Hellènes. Mais nulle part cette image ne souffre de la moindre ambiguïté et est considérée comme un attribut de la plus haute divinité céleste.

Mais nous rencontrons la diabolisation de l'aigle en dehors du contexte indo-européen chez les peuples adyguéens et abkhazes du Caucase, où l'aigle de fer du dieu maléfique Paco devient la victime du héros "positif" Bataraz, et où il existe une image encore plus expressive de la "Tha des oiseaux de proie", à l'image de laquelle apparaît la tête des anges déchus. La proximité géographique des Caucasiens et des Kurdes, et les liens communs avec le substrat hourrite, suggèrent une autre dimension de la religion kurde yazidie responsable de ses aspects " sombres " ou du moins ambigus.

A cette ambiguïté s'ajoute la subtile dialectique de la métaphysique soufie d'al-Khallaj, qui contient une sorte de justification d'Iblis (le Diable), qui a refusé de se prosterner devant Adam non par orgueil, mais par Amour absolu pour Dieu qui ne permet aucun intermédiaire. Ce thème est en accord avec les motifs gnostiques de la Sophia déchue. Bien que chez les Yezidis ce thème ne soit pas directement souligné, la structure gnostique de leur tradition et certaines allusions antinomiennes - par exemple, l'intrigue du Livre noir des Yezidis, où c'est Malaki-Ta'uz qui encourage Adam à violer l'interdiction divine de manger du grain - permettent une telle interprétation.

Dans l'ensemble, la religion des Yezidis reflète une identité kurde profonde qui remonte au fond des âges. L'analyse de ce que les critiques extérieurs reprochent aux Yazidis et de ce qui constitue des aspects ambigus de leur religion repose en grande partie sur une mauvaise compréhension de sa structure interne, ainsi que sur une mauvaise interprétation des figures et des images individuelles, ce qui est exacerbé par une nature véritablement syncrétiste et fermée des Yazidis, rendant difficile la compréhension de la morphologie intégrale de leurs enseignements.

Les Kurdes chiites

L'identité kurde se manifeste de manière tout à fait différente à l'autre extrémité du spectre religieux - chez les Kurdes chiites. Il convient ici de distinguer deux courants : les Kurdes alévis, les plus nombreux parmi l'ethnie Zaza (mais aussi parmi les Kurdes du nord - les Kurmanji), et les Kurdes partageant la doctrine des Ahli Haq (littéralement, "peuple de la vérité").

Les Alévis sont un ordre chiite-soufi qui est apparu au XIIIe siècle dans le sud-est de l'Anatolie, à proximité de l'école fondée par Hadji Bektash et qui est devenue par la suite la base religieuse de la "nouvelle armée" des sultans ottomans - les janissaires. Les Alévis ont poursuivi la tradition du soufisme iranien extrême (Gulat), centrée sur la vénération d'Ali et des Imams, et de Salman Fars en tant que figure clé particulière de la gnose lumineuse iranocentrique.

Plus tard, aux quinzième et seizième siècles, les Alévis ont été rejoints par les branches turques des Qizil Bash, qui sont devenues le fondement de la dynastie safavide d'Iran, mais dans les territoires turcs sous contrôle sunnite, ils ont dû s'adapter à des conditions hostiles et dissimuler leur identité. De même, les Kurdes ont vu dans l'alévisme la possibilité de rester dans la société ottomane, où un islam zahirite agressif et plutôt intolérant est devenu la force dominante après Sélim Ier, car l'alévisme était respecté par les dirigeants ottomans - en tant qu'idéologie religieuse originelle des premiers dirigeants ottomans et base spirituelle de la plus importante institution militaro-politique et religieuse de l'Empire ottoman - l'armée des janissaires et l'ordre bektashi.

D'autre part, les Kurdes voyaient dans l'alévisme de nombreux traits proches de la tradition zoroastrienne, ce qui rendait leur participation à ce courant justifiée en termes de préservation de leur identité indo-européenne originelle. Un certain nombre de caractéristiques rituelles rapprochent les Alévis kurdes des Yazidis. Parmi elles, on trouve par exemple le principe de l'endogamie stricte - les Kurdes alévis ont le droit de n'épouser que des membres de la communauté alévie, préservant ainsi la pureté des "enfants de la Lumière" sur laquelle se fondent la tradition mazdéenne et diverses versions ultérieures de l'iranisme.

Un autre courant du shi'isme radical (gulat) est l'Ahli Haqq, fondé par le sultan Sahak à la fin du quatorzième siècle. Cette tendance s'est répandue parmi les Kurdes du sud et surtout parmi les Kurdes d'Iran. La plupart d'entre eux appartiennent à l'ethnie Goran, mais il y a aussi des groupes importants d'Ahli Haqq dans les peuples kurdes de Kelhuri et de Lur. Un autre nom pour cette doctrine est Yarsan (Yâresân - littéralement, "communauté d'amoureux" ou "communauté d'amis").

La doctrine du mouvement Ahli Haqq est sensiblement la même que celle du yézidisme. Il affirme également l'idée de l'incarnation d'êtres supérieurs (Dieu ou les anges) dans une chaîne de sept messagers choisis. Ce thème est un classique de la prophéologie judéo-chrétienne et du manichéisme. Elle est également assez caractéristique du chiisme - en particulier du chiisme radical, où les membres de la famille de Mahomet et du clan de l'imam Ali sont considérés comme de telles incarnations. Les membres de l'Ahli-Haqq reconnaissent sept de ces incarnations successives, dont la deuxième et la troisième coïncident avec la lignée des séminaristes chiites, Ali et Hasan ("Shah Khoshen"). En général, il est facile d'identifier l'influence ismaélienne dans les enseignements d'Ahli Haqq (par exemple, la mention de Sheikh Nusayr parmi les assistants d'Ali). La première incarnation, cependant, est Havangdagar, par laquelle les membres de l'Ahli Haqq font référence à la divinité suprême elle-même. Chaque incarnation est accompagnée de quatre "anges amis" ou "anges aides" (yārsān-i malak), d'où le nom de toute la communauté Yarsan. La cinquième "aide" est l'ange féminin, une figure classique du zoroastrisme (fravarti). L'Ahli Haqq partage la doctrine soufie traditionnelle des quatre étapes de la connaissance de la vérité - shariah, tarikat, marifat et haqiqat, et des étapes du développement spirituel de l'âme respectivement. Les adeptes de cette école de pensée pratiquent le zikr soufi traditionnel.

Un trait irano-zoroastrien est l'idée de la dualité d'origine de l'humanité, qui rapproche également l'Ahli Haqq des Yazidis. Selon leur doctrine, les membres de la communauté Ahli-hakk ont été créés à l'origine à partir de "l'argile jaune" (zarda-gel), tandis que le reste de l'humanité est issu de la "terre noire" (ḵāk-e sīāh).

L'eschatologie d'Ahli Haqq reproduit généralement le chiisme classique : les élus attendent la venue de l'Homme du Temps, le Mahdi. Mais selon Ahli Haqq, le Mahdi doit apparaître parmi les Kurdes - dans la région kurde de Sultaniyah (province iranienne de Zanjan) ou à Shahrazur, la ville qui, selon les légendes kurdes, a été fondée par le roi Dayok (ou Dayukku), considéré comme le fondateur d'une dynastie de rois midiens. Ce détail souligne le caractère ethnocentrique de l'eschatologie kurde.

En même temps, comme chez les Yezidis, on constate l'influence des groupes judéo-chrétiens - on reconnaît notamment l'immaculée conception du fondateur (ou réformateur) de cette doctrine, le sultan Sahak, dont la tombe dans la ville de Perdivar est un centre de pèlerinage.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'un des chefs spirituels de l'Ahli Haqq, Hajj Nematallah, a beaucoup fait pour activer ce groupe, en publiant un certain nombre de textes religieux et poétiques, qui ont joui d'une grande popularité parmi les Kurdes - surtout le Shah-name-i haqiqat (Le livre de la vérité du roi).

Les Kurdes : identité et État

Bien que leurs origines remontent aux musulmans qui ont fondé le puissant Empire, et bien qu'ils aient parfois été les ancêtres de puissantes dynasties (comme les Ayubides), les Kurdes n'ont pas été en mesure de construire un État propre jusqu'à aujourd'hui.

Ils ont cependant apporté une contribution significative à la culture du Moyen Âge islamique, notamment dans le domaine de la poésie. Le premier poète kurde est considéré comme Piré Sharir, qui a vécu au 10e siècle et a laissé un corpus de courts poèmes aphoristiques, extrêmement populaires parmi les Kurdes. Un autre des premiers poètes kurdes est Ali Hariri (1009-1079). La première grammaire de la langue kurde a été compilée aux Xe et XIe siècles par un contemporain d'Ali Hariri, le poète Termuqi, qui a été le premier à écrire des poèmes en kurmanji. L'une des œuvres de Termuqi porte le même nom que la célèbre pièce de Calderon "La vie, en effet, est un rêve".

Plus tard au XVIe siècle, Mela Jeziri, un éminent poète kurde, a jeté les bases d'un courant soufi dans la poésie kurde, devenant un modèle pour les générations successives de poètes soufis kurdes. Dans toutes les élites intellectuelles kurdes, un accent particulier sur l'identité kurde est évident dès les premiers poètes. Au XVIIe siècle, un autre poète soufi kurde, Faqi Tayran (1590 - 1660), également appelé "Mir Mehmet", a rassemblé de nombreux contes populaires kurdes dans un recueil intitulé "Contes du cheval noir" (Kewlê Hespê Reş). Il est le premier à faire l'éloge de la défense héroïque de la forteresse de Dymdım en 1609-1610.

Les représentants de l'élite kurde commencent peu à peu à se rendre compte de l'anomalie - le fossé entre la grande histoire des Kurdes, le niveau de conscience de leur identité unique, leur militantisme et leur héroïsme d'une part, et la position subordonnée au sein d'autres empires - d'abord le califat arabe, puis la Turquie ottomane et l'Iran séfévide.

Au XIXe siècle, lorsque l'Empire ottoman a commencé à s'affaiblir et que nombre des peuples qui le composaient (Arabes, Grecs, Slaves, etc.) ont commencé à élaborer des projets d'indépendance, des sentiments similaires sont apparus chez les Kurdes. En 1898, le premier journal en kurde, Kurdistan, est publié au Caire. Plus tard, le journal Kurdish Day (rebaptisé plus tard Kurdish Sun) commence à être imprimé à Istanbul. Un magazine appelé Jin (Vie) est publié en turc, qui proclame ouvertement la volonté de créer un État kurde indépendant.

À la fin du XIXe siècle, les Kurdes soulèvent de plus en plus de soulèvements anti-turcs (par exemple, en 1891 à Dersim).

Les Kurdes ont d'abord soutenu les Jeunes Turcs et l'arrivée au pouvoir de Kemal Ataturk, y voyant l'espoir de mettre fin à l'oppression de l'administration ottomane. Les Alévis ont même reconnu en Ataturk le Mahdi, une figure eschatologique destinée à libérer les peuples de l'oppression et de l'injustice : c'est ainsi que la conscience religieuse a interprété la fin de l'ère de la domination du zahirisme sunnite rigide, qui, depuis l'époque de Selim Ier et de Soliman le Magnifique, avait remplacé une religion entièrement différente - spirituelle et de style iranien - des premiers dirigeants ottomans, inextricablement liée au soufisme ardent du cheikh Haji-Bektaş, de Yunus Emre et de Jalaladdin Rumi et comportant de nombreux thèmes chiites.

Cependant, les Kurdes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient lors de l'effondrement de l'Empire ottoman. Une partie du Kurdistan est restée dans le nouvel État turc, une autre partie a été incorporée à l'Irak par l'administration d'occupation britannique, la troisième a été cédée à la Syrie et la quatrième est restée en Iran. Ainsi, une immense nation de quarante millions de personnes a été divisée en quatre parties, comprenant deux puissances coloniales, où le nationalisme arabe est devenu l'idéologie dominante (Syrie et Irak), la Turquie, où s'est affirmé le nationalisme turc sous une nouvelle forme - laïque, et l'Iran, où le chiisme dominant et l'identité persane en douze points servaient également de dénominateur commun à l'État, sans accorder aux Kurdes une place particulière, sans toutefois les opprimer autant qu'en Irak, en Syrie et en Turquie.

Le vingtième siècle n'a donc pas été l'occasion pour les Kurdes d'établir leur propre État, et la question a été reportée à un avenir incertain. En même temps, il n'y avait pas de consensus clair parmi les Kurdes sur le type d'État kurde qu'il devait être et sur quelle base idéologique il devait être fondé. De plus, il n'y avait pas non plus de consensus entre les dirigeants.

Ainsi, dans chacun des pays où vivaient les Kurdes, les forces suivantes ont pris forme.

En Turquie, l'organisation de gauche fondée sur les principes socialistes (communistes) - le Parti des travailleurs du Kurdistan - est devenu l'expression politique de la lutte des Kurdes pour l'autonomie et, à la limite, l'indépendance. Depuis le milieu des années 40, l'Union soviétique apporte un soutien militaire et politique aux Kurdes afin de contrer les intérêts des pays occidentaux au Moyen-Orient. Ainsi, le leader des Kurdes irakiens Mustafa Barzani (1903 - 1979) s'est enfui vers le territoire soviétique après avoir été vaincu par les Irakiens lors de l'affaire de de la République kurde de Mehabad, où il a été accueilli, soutenu, puis à nouveau envoyé en Irak. Pour les Kurdes, l'URSS était donc considérée comme un point d'appui géopolitique, qui prédéterminait dans une large mesure l'orientation idéologique des Kurdes - en particulier des Turcs.

Chez les Kurdes vivant dans une société traditionnelle, le communisme était difficilement compréhensible et nullement attrayant, de sorte que ce choix a très probablement été déterminé par des considérations pragmatiques. En outre, les Kurdes irakiens se sont heurtés à plusieurs reprises aux Britanniques (le premier soulèvement anti-anglais a été soulevé par Ahmed, le frère de Mustafa Barzani, en 1919), au cours duquel les Britanniques ont mené des opérations punitives contre les Kurdes, détruisant tout sur leur passage, mais les Britanniques étaient des ennemis de l'URSS.

Le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan était Abdullah Öçalan, qui a dirigé le mouvement d'insurrection armée kurde, proclamant en 1984 le début de la lutte armée pour l'établissement d'un Kurdistan indépendant. L'aile militaire du parti est constituée des Forces d'autodéfense du peuple. Öçalan est actuellement emprisonné en Turquie, après avoir été condamné à la prison à vie.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan lui-même est considéré comme une "organisation terroriste" dans de nombreux pays. En fait, le Parti de la paix et de la démocratie, issu du Parti de la société démocratique, interdit en 2009, agit désormais au nom des Kurdes de Turquie. Mais pour toutes ces structures, la tradition des idées socialistes et sociales-démocratiques de gauche parmi les Kurdes turcs est maintenue.

Les Kurdes irakiens sont réunis au sein du Parti démocratique du Kurdistan, formé par Mustafa Barzani, qui, comme nous l'avons vu, était également tourné vers l'URSS et bénéficiait de son soutien. L'aile militaire du parti est devenue l'armée kurde - les Peshmerga (Pêşmerge littéralement, "ceux qui regardent la mort en face"), qui est apparue à la fin du XIXe siècle pendant la lutte des Kurdes irakiens pour l'indépendance.

Il y a eu une confrontation précoce entre les deux leaders à la tête du Parti démocratique du Kurdistan, reflétant les intérêts de deux unités tribales kurdes - les Barzani [10], basés à Bahdinan, et les Kurdes Sorani, basés à Sulaymaniya.

La tribu Barzani était représentée par Mustafa Barzani, le héros de la lutte pour l'indépendance du Kurdistan, dont la cause, après sa mort, a été dirigée par son fils Masoud Barzani, l'ancien président du Kurdistan irakien pendant la période critique pour l'Irak de 2005 à 2017. Masoud Barzani participait depuis 16 ans à des opérations militaires avec les unités kurdes peshmerga. Après que Massoud Barzani a quitté la présidence, son neveu, le petit-fils de Mustafa Barzani, Nechirvan Idris Barzani, a repris le poste.

L'alliance tribale opposée après 1991 était représentée par la figure flamboyante de Jalal Talabani, qui a été président de l'Irak de 2005 à 2014....

Après la défaite des forces de Saddam Hussein par les forces de la coalition occidentale, Masoud Barzani et Jalal Talabani ont travaillé ensemble pour établir un contrôle militaire et politique sur les territoires du Kurdistan irakien. Toutefois, les contradictions entre les dirigeants se sont traduites par la division effective du Kurdistan irakien en deux parties : la partie orientale (Sulaymaniyah, district de Soran, du nom de la tribu kurde des Sorani), patrie de Talabani, où sa position était la plus forte, et la partie nord-ouest (Bahdania), patrie de Barzani, où ses partisans l'emportaient.

Ce dualisme relatif parmi les Kurdes irakiens a persisté jusqu'à aujourd'hui. Dans certaines situations, les dirigeants des deux entités tribales forment des alliances entre eux. Dans d'autres, la coopération fait place à la rivalité.

En Syrie, le Parti démocratique kurde de Syrie peut être considéré comme la principale organisation kurde. Actuellement, pendant la guerre civile syrienne, il y a aussi le Conseil national syrien, qui comprend d'autres forces. Les Kurdes syriens n'avaient pas de personnalités aussi brillantes que Barzani, Talabani ou Öçalan, et leurs idées et structures ont donc été fortement influencées par les structures kurdes turques ou irakiennes, où dans les deux cas les tendances gauchistes étaient fortes.

En Iran, les Kurdes vivent dans quatre provinces - Kurdistan, Kermanshah, Azerbaïdjan occidental et Ilam. Les Kurdes iraniens ont historiquement montré moins de volonté d'établir un statut d'État indépendant et n'ont pas organisé de structures politiques autonomes centralisées.

En 2012, deux partis, le Parti démocratique du Kurdistan iranien et Komala (Parti révolutionnaire des travailleurs du Kurdistan), ont fait une offre pour une telle unification.

Notes:

[1] Les peuples voisins appellent les musulmans "Mar". Les Kurdes estiment que ce nom doit être attribué à leurs ancêtres directs et suggèrent que le "Mars" soit identifié aux Kurdes.

[2] Le célèbre temple yazidi de Lalesh, où se trouve la tombe du cheikh Adi ibn Musafir, vénéré par les Kurdes, faisait autrefois partie du monastère nestorien de l'apôtre Thomas. Dans la période pré-chrétienne, le même complexe sacré était un temple du Soleil.

[3] Selon une légende, le premier Kurde à avoir accepté le Silam était un compagnon de Mohammad (sahib), Jaban al-Kurdi, qui retourna au Kurdistan après la mort de Mohammad et y prêcha l'islam.

[4] Spät E., Les Yezidis. Londres : Saqi, 2005.

[5] Pendant une courte période, à la fin du XVIIIe siècle, la dynastie kurde des Zend s'est établie en Iran, avec à sa tête Kerim-khan Zend. Il est révélateur que les Kurdes manquaient tellement de solidarité ethnique que les Qajars, adversaires des Zends, se sont appuyés sur les tribus des Kurdes - Mukri, Ardelan, etc.

[6) Cela rapproche les Kurdes des Arméniens, qui ont subi un sort similaire.

[7] Joseph I. Devil Worship: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz.Boston : R.G. Badger, 1919.

[8] Semenov A.A. Le culte de Satan chez les Kurdes Yezidiz// Bulletin de l'Université d'État d'Asie centrale, 1927, № 16.

[9] Rudenko M. B. Texte critique, traduction, avant-propos et index du poème d'Ahmad Hani Mam et Zin. M. : ANS SSR, 1962.

[10] La tribu Barzan est une confédération de plusieurs tribus kurdes, unies au XIXe siècle, sous la direction de cheikhs soufis Naqshbandi. Cela a eu lieu pour la première fois sous le Cheikh Abdel-Salam I. Le cheikh Abd-al-Salam II lui succède. Il prend part aux rébellions anti-turques, se cache ensuite en Russie et, après son retour au Kurdistan iranien, est extradé vers les Turcs et exécuté à Mossoul. Abdel-Salam II était le frère d'Ahmed Barzani et de Mustafa Barzani.

16:39 Publié dans Actualité, Ethnologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ethnologie, kurdes, kurdistan, moyen-orient, politique internationale, islam, sunnites, chiites, yézidis, zoroastrisme, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Totalitarisme français : les prophéties de Tocqueville et Marx

Totalitarisme français : les prophéties de Tocqueville et Marx

par Nicolas Bonnal

Nous affrontons en France et en Europe la pire vague de terrorisme sanitaire, économique et politique de toute notre histoire. Le totalitarisme s’est imposé et va encore progresser avec le code QR plus qu’avec le vaccin et nous allons pouvoir dire adieu à toutes les dernières libertés, y compris comme en Italie celle de bouffer.

La situation est plus grave qu’en 1940. Il y avait défaite militaire. Le nazisme avait gagné une guerre pour imposer son système : ici nous imposons un système que nous avons fabriqué nous-mêmes avec des élites folles et pourries et des populations avilies et abruties (le « citoyen superflu » de Zarathoustra, que Kissinger veut éliminer). Ce n’est pas la même chose et c’est plus grave. Le révérend Schwab et sa meute affairiste vont nous laisser quelques semaines de répit grâce à Omicron et aux routiers (qui à terme seront manipulés et utilisés, s’ils ne le sont déjà), ensuite ils repasseront à l’attaque. Rappelez-vous la tactique nazie : une dose, une pause, comme disait Stefan Zweig rappelé par mes soins. Certaines personnes n’avaient plus le droit de s’asseoir sur un banc. Les autres se sont habituées : mais pourquoi tu sors ?

Malheureusement tout cela vient de loin, l’administration pléthorique, l’Etat républicain-moderne tout-puissant et sa population dégradée.

Lisons et relisons ces lignes, presque sans rien commenter :

« Il semble que si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. »

Tocqueville dit même :

« Je pense donc que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde. »

L’ère des masses (voyez mes textes sur Le Bon et Ortega y Gasset) arrive déjà, vers 1840 (voyez aussi l’Homme des foules de Poe, texte d’une portée hypnotique) :

« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. »

Au-dessus de cette masse le Moloch :

« Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs jouissances, et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux.

Il ressemblerait à la puissance paternelle, si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? ».

Ces lignes ont été écrites pour Attali : nous ôter la peine de vivre ! Tocqueville n’avait pas évoqué l’alliance des milliardaires avec ce socialisme du super-Etat totalitaire mondialiste. London la décrira plus tard (voyez mon texte sur le Talon de fer). Tocqueville trouve le mot clé : on nous retire l’usage de nous-même. Et ça donne :

« C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses ; elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. »

Après on multiplie les petites règles compliquées (avec le Covid on a beaucoup progressé et la masse a beaucoup accepté) :

« Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. »

Paul Virilio dont j’ai parlé aussi (au point d’être repris par son éditeur) a dit que nous étions une société de dissuadés. Avec son accumulation (gêne, comprime, éteint, hébète…), Tocqueville décrit le même superbe résultat. Pour une poignée de routiers qui ont garé leurs camions combien de résistants ?

Tocqueville rappelle que tout repose sur l’illusion électorale. Nous croyons être maîtres de notre destin alors que nous ne faisons que nous livrer à un autre tyran (c’est ce que disait Rousseau d’ailleurs) :

« Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent. »

Ce qui gêne Tocqueville ?

« La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance. »

De toute manière on perd la faculté de penser, de sentir et d’agir ; et c’est avant la télé, avant le smartphone…

« En vain chargerez-vous ces mêmes citoyens que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir, cet usage si important, mais si court et si rare de leur libre arbitre n’empêchera pas qu’ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d’agir par eux-mêmes, et qu’ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l’humanité. »

Tocqueville aussi décrit la fin : le chaos, la tyrannie absolue (Macron réélu puis président à vie) ou la révolte (on peut toujours rêver) :

« Les vices des gouvernants et l’imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine ; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s’étendre aux pieds d’un seul maître. »

Quelques années après on a la Révolution de 1848, suivie de la dictature la plus rude de notre histoire (on ne pouvait écrire ni parler ni penser) : c’est le Second Empire dont j’ai parlé ici il y a cinq ans en évoquant la figure du prince-président. Et cette fois c’est Marx qui écrit, et qui ne rate au passage ni la France ni sa prospère administration :