jeudi, 20 avril 2023

Baerbock en Chine: un éléphant dans le magasin de porcelaine de la politique étrangère

Baerbock en Chine: un éléphant dans le magasin de porcelaine de la politique étrangère

Source: https://www.heimat-kurier.at/2023/04/17/baerbock-in-china-ein-elefant-im-aussenpolitischen-porzellanladen/

L'impérialisme occidental en matière de droits de l'homme plutôt que la défense des intérêts allemands - la visite d'État de la ministre des Affaires étrangères en Chine s'est soldée par des tensions diplomatiques. Au lieu d'entretenir les relations, Baerbock a profité de sa visite pour éructer des leçons de morale. L'affront à la Chine n'est pas resté sans réponse.

En 2021, la Chine était le premier partenaire commercial de la République fédérale pour la sixième année consécutive. Rien que cela devrait être une raison suffisante pour attendre des politiciens allemands qu'ils fassent preuve d'habileté diplomatique. Au lieu de cela, la ministre allemande des Affaires étrangères a opté pour la confrontation morale. La République populaire a répondu à l'affront par une réprimande. Son homologue chinois a finalement refusé de lui serrer la main. Le président Xi Jinping a surpris tout le monde en annulant une rencontre prévue. Une déclaration de guerre "accidentelle", comme celle de Baerbock à l'égard de la Russie, n'a heureusement pas eu lieu.

La Chine n'a "pas besoin de leçons condescendantes"

Lors d'une déclaration commune à la presse avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, Baerbock a vraiment abordé tous les sujets de friction. Elle a évoqué les violations présumées des droits de l'homme et critiqué les relations de la Chine avec la Russie. Elle a également évoqué de manière menaçante le conflit latent autour de Taïwan. Son homologue chinois n'a pas apprécié la leçon de morale occidentale: "Nous n'avons pas besoin de leçons condescendantes". Il a ajouté que les discussions devaient se dérouler sur un pied d'égalité, dans le respect mutuel.

Un agenda moral plutôt qu'une représentation des intérêts

Le rôle de la politique étrangère devrait en fait être, tout simplement, de défendre les intérêts de l'État. Or, depuis son entrée en fonction, Baerbock mise sur une "politique étrangère féministe". Cette attitude déplacée ne peut que provoquer des conflits inutiles sur la scène politique mondiale. D'autres nations y voient à juste titre une forme d'impérialisme culturel occidental. C'est le cas de la Chine.

En revanche, les médias du système de la République fédérale d'Allemagne applaudissent la "prestation" de Baerbock. En tant que gardiens de la vertu, donner des leçons aux autres nations semble plus important que de mener une politique dans l'intérêt même du peuple allemand. Seuls les hommes politiques de l'AfD ont émis des critiques justifiées. Maximilian Krah, député européen, a qualifié Baerbock d'"éléphant dans un magasin de porcelaine".

La Chine célèbre une percée en matière de politique étrangère

Alors que la "politique étrangère féministe" tarde à porter ses fruits, la Chine, elle, a réalisé une percée remarquable au Moyen-Orient. Les rivaux jurés, l'Iran et l'Arabie saoudite, ont établi à Pékin des relations diplomatiques pour la première fois depuis des années. La stabilisation d'une situation auparavant gravement perturbée s'apparente à une véritable sensation. Le rapprochement des deux puissances régionales pourrait mettre fin à la guerre au Yémen et conduire à une pacification à grande échelle du Moyen-Orient.

L'Occident perd de son importance

Ce succès retentissant a été obtenu sans la participation de "l'Occident" sous la direction américaine. En exportant des chimères idéologiques, les pays occidentaux se mettent de plus en plus à l'écart. Les nations et les peuples étrangers ne veulent pas se laisser imposer l'idéologie libérale. Mais cela n'empêche pas les hommes politiques occidentaux, et en particulier le gouvernement allemand, d'offenser les autres nations avec des leçons de morale déplacées.

C'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de nations préfèrent se rapprocher du géant rouge plutôt que de saisir la main de l'Occident, désormais peinte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors que la Chine permet une politique d'intérêt sobre, les gouvernements libéraux s'obstinent à soumettre idéologiquement leurs partenaires.

20:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diplomatie, annalena baerbock, allemagne, chine, occident, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tentative de changement de régime en Géorgie - l'ukrainisation est-elle imminente ?

Tentative de changement de régime en Géorgie - l'ukrainisation est-elle imminente?

Alexander Markovics

Des manifestants lancent des cocktails Molotov sur les policiers. Drapeau européen à la main, ils tentent de prendre d'assaut le Parlement. Ce qui ressemble à un scénario de guerre civile ou à une révolution de couleur, digne d'un livre d'images, s'est déroulé du 6 au 10 mars dans un État du Caucase, la Géorgie. La "pierre d'achoppement" était littéralement une proposition de loi du gouvernement géorgien visant à rendre public le financement étranger des ONG si celles-ci recevaient plus de 20% de leurs fonds de l'étranger. Ces organisations auraient été obligées de donner au ministère de la Justice l'accès à toutes les données, y compris les informations personnelles.

Mais cette démarche, qui est une pratique courante aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, a été accusée dans ce cas de "tournant autoritaire" par Bruxelles et Washington. L'organisation "Transparency International", qui aurait été la principale concernée par cette loi, a principalement appelé à protester contre cette décision. Ses soutiens, visibles publiquement, appartiennent à une famille géopolitique terriblement occidentalisée : la Commission européenne, l'Open Society Foundation de l'autoproclamé "roi de l'Europe de l'Est" George Soros et l'International Republican Institute, proche du National Endowment for Democracy, qui est lui-même un groupe de réflexion et de révolution financé par les Etats-Unis. Le gouvernement géorgien avait donc toutes les raisons de garder un œil critique sur les nombreuses ONG présentes dans le pays, d'autant plus qu'une révolution de couleur, la "révolution des roses", avait déjà eu lieu en 2003. Celle-ci a non seulement porté Mikhaïl Saakachvili au pouvoir en 2004, mais a également conduit à un réarmement du pays par les États-Unis, qui ont finalement poussé la Géorgie à provoquer la Russie en 2008.

Cela a conduit à la guerre du Caucase de 2008, que la Géorgie a perdue. Grâce notamment à la présidente pro-occidentale de la Géorgie, Salomé Zourabichvili (photo), les manifestants ont finalement obtenu gain de cause et la loi a été retirée. Jusqu'ici, la situation actuelle de la souveraineté géorgienne est décevante. Face aux pressions extérieures, le Premier ministre Irakli Garibashvili met en garde contre l'ukrainisation du pays. Selon lui, ce plan de l'Occident devait conduire à un coup d'État en Géorgie afin d'ouvrir un deuxième front contre la Russie en Géorgie avec un chef de gouvernement docile, dans le but de renverser le sort de la guerre au détriment de la Russie. On va donc bientôt mourir non seulement jusqu'au "dernier Ukrainien", mais aussi jusqu'au "dernier Géorgien" ?

C'est dans ce contexte que la tristement célèbre ministre allemande des Affaires étrangères, Mme Baerbock, s'est rendue en Géorgie afin de mettre le pays sur la voie de l'UE. Mais jusqu'à présent, Bruxelles ne veut pas donner au pays une perspective d'adhésion, les réformes étant trop "lentes". Le gouvernement de Tbilissi, quant à lui, ne semble pas pressé et préfère se libérer progressivement des griffes de l'Occident. Le souvenir de la défaite de la guerre de 2008 est encore trop frais pour que l'on veuille être précipité dans la prochaine guerre. L'avenir de la Géorgie reste donc ouvert.

20:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géorgie, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

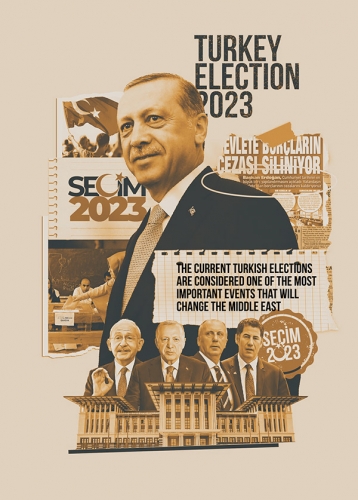

Les élections en Turquie auront-elles un impact sur la place de ce pays dans un monde multipolaire ?

Les élections en Turquie auront-elles un impact sur la place de ce pays dans un monde multipolaire ?

Ceyda Karan

Source: https://katehon.com/en/article/will-turkiyes-elections-impact-its-place-multipolar-world?fbclid=IwAR0KrOHugXwmcJqAKhblX71bm5L1egKixOQ5hQ4pNet4SFLT6Yx1j-dMkJ8

Une victoire de l'opposition aux prochaines élections pourrait "occidentaliser" la politique étrangère de la Turquie et perturber le délicat exercice d'équilibre d'Ankara dans le nouvel ordre multipolaire.

Le 14 mai 2023, des élections très attendues, mais néanmoins cruciales, auront lieu en Turquie pour élire le président et les députés. Ces élections sont cruciales pour le président Recep Tayyip Erdogan, dont la réputation politique intérieure a été ternie par sa gestion du tremblement de terre du 6 février, aggravée par une crise économique de plus en plus grave au cours des deux dernières années.

Malgré les manœuvres pragmatiques visant à équilibrer l'Est et l'Ouest, la politique étrangère d'Erdogan est également critiquée. Non seulement le dirigeant turc de longue date est confronté à la plus grande épreuve de sa carrière politique, mais l'orientation future de la Turquie est également susceptible d'être remise en question.

Au cours des deux dernières semaines, plusieurs partis, dont le parti DEVA, le bon parti, le jeune parti, le parti de la libération du peuple, le parti de la gauche, le parti de la patrie et le parti de la résurrection, se sont opposés à la candidature d'Erdogan.

Cette objection a rallié les nationalistes, les socialistes, le centre-droit, les islamistes, les kémalistes et les "sept dissemblances" de la politique turque.

Le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), qui est le parti fondateur de la Turquie, n'a pas tenté de s'opposer à la candidature d'Erdogan.

Candidature d'Erdogan à un troisième mandat

D'éminents juristes expliquent qu'en vertu de l'article 101 de la Constitution turque, en vigueur depuis 2007, "une personne ne peut être élue président que deux fois au maximum". Erdogan a été élu en 2014 et en 2018, et il a déjà effectué deux mandats.

La seule exception à l'article 101 serait si le parlement décidait de renouveler les élections. Cependant, le parti Justice et Développement (AKP) d'Erdogan ne se réfère pas à la Constitution, mais au Conseil électoral suprême (YSK), dont les pouvoirs sont limités à l'administration générale et à la supervision des élections.

L'AKP affirme que les modifications techniques du "système de gouvernement présidentiel", introduites lors du référendum controversé de 2017 au cours duquel le YSK a reconnu les votes non scellés comme étant valides, rendent la candidature d'Erdogan possible. En d'autres termes, même si la Constitution reste en place, le premier mandat d'Erdogan ne compte pas.

Par le passé, Erdogan a déclaré "nous ne reconnaissons pas" les décisions de la Cour constitutionnelle. En fait, l'élection de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, qui a battu son parti à plate couture en 2019, a été répétée sans aucune base juridique. Le résultat a été une défaite encore plus importante pour l'AKP.

En bref, le CHP a accepté la troisième nomination d'Erdogan sur la base de ses antécédents en matière de respect de la loi écrite. Le fait d'insister sur le contraire pourrait jouer dans le "récit de victimisation" qu'il a effectivement utilisé au cours des deux dernières décennies.

Le Conseil électoral suprême a récemment annoncé les candidats à la présidence qui s'affronteront le 14 mai :

Erdogan se présente en tant que candidat de l'"Alliance du peuple (Cumhur)", qui comprend l'AKP, le Parti du mouvement nationaliste (MHP), le Parti de la grande unité (BBP), le Nouveau parti de la prospérité (YRP) et l'HUDA-PAR.

Kemal Kilicdaroglu, quant à lui, se présente comme le candidat de l'"Alliance de la Nation (Millet)", qui comprend le CHP, le Bon Parti, le Parti de la Félicité (SAADET), le Parti Démocratique (DP), le Parti de la Démocratie et du Progrès (DEVA) et le Parti de l'Avenir (GP). Cette alliance électorale est également connue sous le nom de coalition de la "table des six".

Outre ces deux principaux rivaux, il y a deux autres candidats : Muharrem Ince et Sinan Ogan. Ince était le candidat commun de l'opposition en 2018, mais il a quitté le CHP après avoir perdu face à Erdogan, et il a maintenant fondé le Parti de la patrie.

Ogan, un ancien député, a été exclu du MHP, le partenaire d'Erdogan, en 2017 et se présente en tant que candidat de l'Alliance Ata, qui réunit quatre petits partis nationalistes et kémalistes de droite.

Erdogan est confronté à un défi de taille cette fois-ci, car les sondages donnent Kilicdaroglu en tête avec 2,5 à 5 points d'avance. La possibilité d'un second tour est également envisagée en raison du facteur Muharrem Ince.

Alliances inattendues

Bien que les petits partis disparates de la politique turque n'apprécient pas l'"Alliance nationale", ils soutiennent principalement Kilicdaroglu pour éjecter Erdogan après deux décennies de règne.

La principale opposition turque de la "Table des Six" a finalement réussi à s'unir derrière Kilicdaroglu après de douloureuses discussions, mais un facteur encore plus critique favorisant son éligibilité est le parti pro-kurde de la démocratie des peuples (HDP), qui soutient indirectement Kilicdaroglu (sous la menace d'être fermé) en ne présentant pas son propre candidat.

Les 9 à 13 % de voix du HDP sont particulièrement importants, car ils ont obligé Erdogan à élargir son alliance d'une manière surprenante.

Au début des années 2000, Erdogan et l'AKP ont émergé du "Parti du bien-être" de la Vision nationale de Necmettin Erbakan, qui avait été la marque de fabrique de l'islamisme turc au 20e siècle. Un an avant sa mort, Erbakan, un important mentor de l'actuel président turc, a critiqué Erdogan pour être "le caissier du sionisme".

Fin mars, son fils Fatih Erbakan, chef du Nouveau parti du bien-être, qu'il a fondé sur la base de l'héritage de son père, a refusé de rejoindre l'Alliance populaire d'Erdogan en invoquant des "principes", mais a capitulé peu après pour rejoindre son vieil ennemi. Cependant, le parti Felicity (SAADET), dont les racines se trouvent également dans la Vision nationale d'Erkaban père, s'est aligné sur l'Alliance nationale de Kilicdaroglu.

Mais l'initiative la plus frappante d'Erdogan pour élargir son alliance est venue du HUDA-PAR, que les experts politiques associent au "Hezbollah turc" ou "Hezbollah kurde", un mouvement soutenu par l'État qui a perpétré des attentats terroristes dans le sud-est de la Turquie à la fin des années 1980 et dans les années 1990.

"La philosophie, les convictions et les fondateurs [de l'HUDA-PAR] sont exactement les mêmes" que ceux du Hezbollah turc, déclare Hanefi Avci, chef de police à la retraite de renommée nationale. Ce dernier, dès sa création, a été officiellement désigné comme une organisation terroriste, et nombre de ses associations affiliées ont été systématiquement fermées. Parfois confondu avec l'organisation de résistance chiite libanaise Hezbollah, le mouvement turc est aux antipodes : il est au contraire fortement imprégné de l'idéologie des extrémistes religieux kurdes sunnites.

L'inclusion de l'HUDA-PAR dans l'alliance d'Erdogan a soulevé des questions au sein de l'opinion publique turque quant à ses motivations, les avis divergeant à ce sujet. Certains pensent qu'Erdogan tente de séduire les Kurdes religieux, tandis que d'autres voient dans son alliance avec ce parti très controversé un signe de son désespoir électoral. Le parti ne représentant pas un nombre significatif d'électeurs, on ne sait pas encore pourquoi le président turc s'est lancé dans une telle aventure.

Promesses populistes et manœuvres de politique étrangère

Les précédentes victoires électorales d'Erdogan étaient en grande partie dues à ses tactiques agressives, mais après 20 ans, cette approche n'est plus fiable. L'effondrement de la livre turque - déclenché par la décision d'Erdogan de réduire les taux d'intérêt fin 2021 sur la base de la règle islamique du "nas" - et l'inflation, qui a atteint 70 % et, officieusement, 140 %, sont des problèmes majeurs pour l'électeur turc moyen. Les tremblements de terre dévastateurs qui ont eu lieu le 6 février ont encore plus déstabilisé l'économie turque.

Pour tenter de regagner des soutiens, Erdogan axe sa campagne sur des promesses de reconstruction. Il a mis en œuvre des politiques économiques populistes telles que l'augmentation du salaire minimum, qui est la principale source de revenus pour environ 60 % des Turcs, et l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des pensions.

Erdogan est connu pour sa capacité à utiliser habilement la politique étrangère de la Turquie comme un outil pour atteindre des objectifs de politique intérieure et extérieure. Toutefois, ces dernières années, les perspectives économiques de la Turquie ont mis à mal les calculs de politique étrangère d'Erdogan.

Depuis l'effondrement des projets néo-ottomans soutenus par les États-Unis en Asie occidentale et en Afrique du Nord, Erdogan a cherché des approches plus pragmatiques qui donnent la priorité à la realpolitik plutôt qu'à l'idéologie. Le président turc a fait marche arrière sur un certain nombre de questions, notamment la réconciliation avec les dirigeants régionaux qu'il a publiquement dénigrés et l'adoption d'une position neutre dans la crise ukrainienne entre les États-Unis et la Russie.

Les efforts d'Erdogan ont parfois eu des effets positifs immédiats : En améliorant leurs relations avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les deux pays ont investi des milliards de dollars en Turquie, même si les détails de ces accords restent flous.

Erdogan a également fait amende honorable avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qu'il avait précédemment accusé d'avoir orchestré un coup d'État contre le gouvernement élu dirigé par les Frères musulmans. Ces réconciliations ont donné lieu à des négociations sur des questions liées à la confrérie et à la Libye.

Les défis de la politique étrangère d'Erdogan

Les relations avec la Russie et la Syrie restent toutefois deux des questions les plus épineuses pour Ankara, principalement parce qu'elles placent la Turquie dans le collimateur des principaux objectifs de politique étrangère de Washington.

Les intérêts en jeu sont on ne peut plus clairs : la Turquie dépend de la Russie pour l'énergie et le tourisme, tandis que la Russie a besoin de la Turquie pour atténuer l'impact des sanctions américaines.

Malgré les efforts de pragmatisme d'Erdogan en matière de politique étrangère, ses tentatives de réconciliation avec le dirigeant syrien Bashar al-Assad se sont enlisées en raison des objections des États-Unis et des conditions posées par Damas. Bien qu'Erdogan ait fait part de sa volonté de se réconcilier avec Assad en novembre dernier, la question n'a pas beaucoup progressé, malgré des réunions de haut niveau entre leurs responsables, sous la médiation de la Russie.

Les ministres de la défense turc et syrien se sont rencontrés à Moscou en décembre 2022, et si leurs vice-ministres des affaires étrangères respectifs se sont brièvement rencontrés les 3 et 4 avril, les réunions officielles de haut niveau ne se sont pas encore concrétisées. C'est le signe que la volonté politique ou les conditions de terrain ne sont pas encore réunies pour accélérer la diplomatie, d'un côté comme de l'autre.

Cela est dû en grande partie à la ligne rouge syrienne qui exige l'évacuation de toutes les troupes turques du sol syrien avant que les pourparlers de rapprochement ne progressent. Pourtant, lors d'une réunion avec son homologue russe Sergey Shoigu, le ministre turc de la défense Hulusi Akar a encore affirmé que la présence militaire turque en Syrie était destinée à la "lutte contre le terrorisme", au "maintien de la paix" et à l'"aide humanitaire".

Certains commentateurs estiment qu'il sera difficile pour l'armée turque de se retirer de Syrie et de satisfaire aux conditions d'Assad en raison de l'activité continue des milices séparatistes kurdes dans le nord du pays et des problèmes posés par les organisations islamistes radicales soutenues par la Turquie à Idlib.

Même la rhétorique d'Erdogan sur le rapatriement des trois millions de réfugiés syriens a perdu de sa crédibilité en raison de l'emploi de cette main-d'œuvre bon marché par des chefs d'entreprise liés à l'AKP. Tous ces facteurs font qu'il est de plus en plus difficile pour Erdogan de réussir sa politique étrangère avant les élections de mai.

Engin Solakoglu, diplomate turc à la retraite, explique à The Cradle que si l'AKP a pu étendre l'autonomie de sa politique étrangère en raison de l'affaiblissement de l'influence régionale des États-Unis, il opère toujours dans le cadre des relations existantes de la Turquie avec l'Occident : "Les fonds dont l'économie turque a chroniquement besoin proviennent principalement des centres financiers européens", explique-t-il.

Selon le professeur Behlul Ozkan, si les pays de taille moyenne comme la Turquie ont la capacité d'agir parfois de manière indépendante en matière de politique étrangère, la vision du monde d'Erdogan ne penche pas vers l'eurasisme, comme le prétendent souvent les experts occidentaux et orientaux.

Ozkan souligne le rôle important joué par l'Occident dans l'économie turque au cours des deux dernières décennies :

"Si Erdogan et l'AKP remportent les élections, il est fort possible que la Turquie devienne encore plus dépendante de l'Occident pour sortir de sa crise économique. Le rôle de l'AKP pour la Turquie est d'être le gendarme de l'Occident dans la région, comme il l'était pendant la guerre froide".

La vision du monde de l'opposition

Au lieu de tirer parti des contraintes et des vulnérabilités d'Erdogan en matière de politique étrangère, l'opposition multipartite a présenté un "protocole d'accord commun" peu convaincant, qui n'aborde guère son programme extérieur. Plus de platitudes que de substance, l'opposition met l'accent sur un principe de "paix à la maison, paix dans le monde" et affirme que l'intérêt national et la sécurité seront à la base de ses politiques.

Le document indique également que "les relations avec les États-Unis devraient être institutionnalisées dans le cadre d'une entente entre égaux", alors que la Russie n'est mentionnée qu'à deux reprises. Il convient également de noter que le CHP a récemment rappelé à Moscou que la Turquie est "un pays de l'OTAN".

Selon Hazal Yalin, chercheur et écrivain spécialisé dans les affaires russes, l'incapacité de la bourgeoisie turque à rompre les liens avec l'impérialisme occidental rend difficile la communication de l'opposition turque avec la Russie. Comme il l'explique à The Cradle :

"La Russie a la possibilité de poursuivre ses relations interétatiques avec la Turquie, comme avec n'importe quel autre pays, quel que soit le parti au pouvoir ; par conséquent, dans l'éventualité d'un changement de pouvoir, elle peut faire comme si rien ne s'était passé".

Malgré la possibilité que l'alliance d'opposition poursuive des politiques plus orientées vers l'Occident, le professeur Ozkan pense qu'elle adoptera une approche plus pacifique dans la région par rapport à l'AKP :

"L'établissement de relations diplomatiques avec la Syrie est la première priorité. La présence militaire turque en Syrie sera progressivement réduite, probablement en contact avec d'autres puissances régionales, et l'intégrité territoriale sera restaurée en coopération avec Damas".

Ozkan ajoute : "Il n'est pas possible de prendre une décision :

"Il n'est pas possible de prendre une mesure similaire avec l'AKP. Tant que l'AKP restera au pouvoir, il voudra maintenir sa présence militaire et la poursuite du conflit en Syrie comme monnaie d'échange avec l'Occident et la Russie, et en tirer profit."

Certaines choses ne changeront jamais

Toutefois, M. Solakoglu, diplomate à la retraite, estime que même si l'opposition l'emporte, il est peu probable qu'elle renonce à l'autonomie en matière de politique étrangère acquise sous le régime de l'AKP :

"Je ne pense pas que la présence militaire en Syrie, en Irak et en Libye disparaîtra soudainement. De même, je ne pense pas que le gouvernement Kilicdaroglu adoptera une position [différente] en Méditerranée orientale, sur la question de la 'patrie bleue' et sur Chypre. Sur ces questions, ils sont les mêmes que l'AKP. "

Le professeur Baris Doster ne prévoit pas de changement significatif dans les politiques d'Erdogan, malgré son nouveau pragmatisme. "Si l'opposition gagne les élections", dit-il, "les réalités et les relations économiques de la Turquie continueront à ralentir même si elle veut se tourner vers l'ouest".

Quel que soit le résultat des élections, il est peu probable que la Turquie rompe ses liens avec l'Occident. Alors que certains affirment qu'Ankara devrait s'adapter à la tendance mondiale multipolaire, la Turquie est toujours un membre à part entière de l'alliance militaire de l'OTAN, ce qui créera certainement des obstacles à l'adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dirigée par la Chine - comme Erdogan a périodiquement menacé de le faire.

Mais cela n'empêche pas la Turquie de rejoindre les BRICS+ élargis, l'initiative chinoise Belt and Road (BRI), les institutions économiques eurasiatiques et/ou les mégaprojets de connectivité terre-rail-eau. La question est de savoir si les prochaines élections - quels que soient leurs résultats - peuvent mettre sur la touche ou réorienter la multipolarité qui a déjà balayé toutes les institutions turques.

20:02 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, politique internationale, turquie, erdogan, asie mineure, élections turques 2023 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"L'islam ennemi, une impasse" - Quelle est la voie à suivre?

"L'islam ennemi, une impasse" - Quelle est la voie à suivre?

Dans la quatrième contribution au débat sur le livre Feindbild Islam als Sackgasse, Peter Backfisch aborde en parallèle les thèses de Frederic Höfer et de Simon Kiessling (Das Neue Volk). Alors qu'il considère l'analyse de Kiessling comme contradictoire et erronée, il est beaucoup plus favorable à l'approche de Höfer. Backfisch lui-même voit des points de convergence potentiels avec les migrants musulmans, notamment dans le domaine des questions sociales et de la propagande LGBTQ, points de convergence qu'il convient d'exploiter.

Une contribution au débat de Peter Backfisch

Simon Kiessling, historien, philosophe et traducteur, a publié aux éditions Antaios un essai intitulé "Le nouveau peuple". Le titre de l'ouvrage suggère que le concept de peuple a besoin d'une nouvelle définition. Mais comment cela peut-il se faire ? Le point de départ de sa thèse est le constat que la droite et les conservateurs en Allemagne ont reculé petit à petit suite à la Révolution française. Ils abandonnent toutes les positions et traditions qui ont fait leurs preuves, ils perdent du terrain. C'est comme une digue qui retient l'eau avant de s'effondrer à nouveau. Tout ce qui mérite d'être protégé disparaît sous les flots. Pour Kiessling, le chemin est pavé de défaites. Les causes sont à rechercher dans la persistance d'une pensée dépassée du 20ème siècle. Comme personne ne peut trouver d'issue dans le spectre de la droite et des conservateurs, l'incapacité à mettre le changement en route reste enfouie. "Ils perdent parce qu'ils veulent restaurer quelque chose qui appartient à une époque révolue. Il est urgent de développer une vision d'avenir". Cela nous amène au cœur de ce constat d'échec permanent posé par Kiessling.

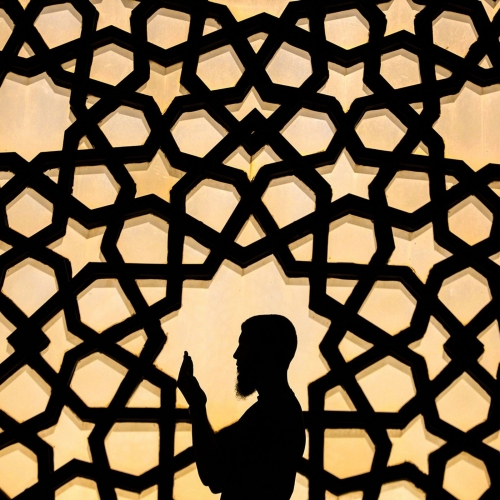

Récemment, les éditions Jungeuropa ont publié l'essai Feindbild Islam als Sackgasse de Frederic Höfer. Le livre cherche et montre les intersections et le potentiel pour une réorientation stratégique dans l'approche de l'Islam. Le point de départ est le fait que plus de 6 millions de musulmans vivent aujourd'hui en Allemagne et que leur foi en l'islam fait partie intégrante de leur vie pratique en Allemagne et dans presque tous les pays d'Europe occidentale, et qu'il en sera toujours ainsi. Il est donc nécessaire de repenser l'approche des musulmans et de l'islam. Le maintien de l'orientation anti-islam actuelle est contre-productif et mène à une impasse. Höfer demande à la droite de repenser et de définir de nouvelles stratégies.

Dans la postface du livre, Thor von Waldstein voit Höfer en "compagnie créative" avec Simon Kiessling et son livre Das Neue Volk. Est-ce le cas ? Il est vrai que les deux approches de la pensée présentent de nombreux points communs, mais les deux essais sont néanmoins totalement différents dans le développement de stratégies concrètes. Ainsi, Kiessling veut créer quelque chose d'indéfiniment nouveau avec tous les nouveaux arrivants, il ne mentionne qu'une seule fois le plus grand groupe ethnoculturel au sein de la population immigrée, les musulmans, "le marquage de l'Islam comme ennemi par excellence représente tendanciellement une pensée ancienne" (80). C'est à peu près tout.

Comme le texte de ce travail sur le livre de Kiessling était déjà prêt, publié sous le titre Feindbild Islam als Sackgasse (L'Islam ennemi comme impasse), je vais insérer dans le texte original les contradictions et les développements de stratégie que je vois dans les réflexions de Höfer. Ainsi, je considère le livre de Höfer comme un correctif à l'essai déjà existant.

Krall, Sellner et Engels

Kiessling étaye ses conceptions par des évaluations des travaux de trois "protagonistes intellectuels" qui se sont penchés sur "l'identité interculturelle des peuples d'Europe et de la culture occidentale". Premièrement, la "révolte bourgeoise et ses prestataires bourgeois", représentée par l'écrivain Markus Krall, deuxièmement, la "Reconquista de l'Europe occidentale" par la remigration des segments de population immigrés, représentée par Martin Sellner, le chef du mouvement identitaire en Allemagne et en Autriche, et troisièmement la "Renovatio (nouvelle construction) de l'Occident", représentée par David Engels, historien de l'Antiquité, avec son concept patriotique culturel d'"hespérialisme", par lequel il veut faire naître un nouveau patriotisme chrétien occidental. Engels tire l'utilisation de ce terme de la désignation grecque antique de l'extrême ouest du monde connu, et le conçoit comme un concept opposé à l'"européanisation" de l'Union européenne.

Kiessling rejette ces trois penseurs. Il qualifie leurs "propositions" d'inaptes à "secouer la caste oppressive". Il rejette l'appel de Krall à revenir à la grande époque héroïque de la bourgeoisie, la jugeant déconnectée de la réalité. Les idéaux patriotiques, comme une bourgeoisie qui s'auto-discipline, ont cessé d'exister depuis longtemps. A la place, "l'ère de l'homme orienté vers la démocratie de masse et l'émancipation" est apparue, à laquelle le renoncement aux pulsions et à la consommation est étranger. Il veut que ses exigences d'émancipation soient satisfaites directement, sans effort et immédiatement. L'éthique du travail a également changé, on s'oriente aujourd'hui vers l'expérience immédiate et non plus vers des idéaux de travail dépassés. Il n'y a pas de retour en arrière possible. "Seuls ceux qui acceptent ce fait peuvent avoir une vision libre de la réalité, ce qui est nécessaire pour construire activement l'avenir".

Il qualifie brièvement la demande identitaire de Sellner d'annuler l'immigration de masse et d'organiser la remigration des immigrés d'Europe occidentale de déconnectée de la réalité. Selon lui, c'est aussi illusoire que de dire "aux gens qui ont afflué dans la Rome antique qu'ils doivent retourner dans leurs marais".

Contrairement à Sellner, David Engels veut abandonner le niveau étatique, quitter les villes et établir, à l'écart du courant dominant, une nouvelle société civile culturellement conservatrice qui se réfère à des valeurs séculaires de l'Occident. Kiessling trouve un certain intérêt à cette approche, mais considère qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Il reproche à Engels de répandre un espoir illusoire, car un retour à la grandeur occidentale n'est tout simplement plus possible. Dans l'outil formulé par Engels, à savoir l'établissement d'un césarisme, Kiessling voit un retour à l'a-historicité, "à la trappe primitive du temps". Kiessling ne semble pas savoir que Bismarck voyait lui aussi dans le césarisme la seule solution pour faire face au sentiment d'éternelles défaites.

Höfer fournit des scénarios d'action

L'exposé des idées de Krall, Sellner et Engels est court, incomplet, abstrait et contradictoire chez Kiessling. En revanche, l'analyse de Höfer, qui aborde de manière beaucoup plus complète deux des trois penseurs cités, a plus de substance, car elle montre quels autres scénarios sont possibles. Pour lui aussi, le "point de non-retour" a été dépassé et "la réalité multiethnique ne peut être inversée par des moyens humains ou inhumains". Sellner et Engels proposent, si c'est le cas, des alternatives, ils présentent pour ainsi dire un plan B. Sellner affirme qu'il n'y a pas d'alternative à la lutte pour la démocratie et l'État (Reconquista) et que, si celle-ci échoue en raison de la démographie, des stratégies de rassemblement des forces patriotiques devront être mises en œuvre. Des scénarios alternatifs similaires sont développés par Engels, qui rejette l'inversion dans la guerre civile, le génocide et autres solutions criminelles. Concernant Markus Krall, Kiessling est plein de contradictions. Dans un chapitre entier, il rejette sa "révolte bourgeoise", pour ensuite prôner dans la foulée "la préservation des classes moyennes", "la sauvegarde du niveau de vie", "un peuple qui se cristallise autour d'un noyau d'élites". Cela pourrait être l'originalité de Krall.

Il est maintenant clair que Höfer va plus loin que Kiessling, qui reste bloqué dans une analyse limitée, ne mentionne pas le "que faire?". En revanche, Höfer fournit des scénarios d'action concrets, au cœur desquels il faut trouver un allié compétent contre toutes les stratégies de destruction du peuple. Pour y parvenir, la droite et les conservateurs doivent bouger et changer d'attitude.

- Accepter le fait que des millions de musulmans sont devenus une réalité tangible.

- Abandonner l'amalgame entre migration et religion et entre politique intérieure et extérieure, héritage d'une logique de discours spécifique.

- Reconnaître que la poussée anti-islamique a un potentiel de guerre civile et que celle-ci mène à une impasse.

Kiessling : rejet et critique

Le livre de Kiessling suscite l'approbation des milieux de droite et conservateurs, mais aussi un vif rejet et des critiques. Lui-même se considère comme un conservateur et veut inviter l'ensemble du milieu à faire son autocritique et à surmonter sa propre paralysie intellectuelle. "Le passé exsangue ne sera pas récupérable", les regards doivent être tournés vers ce qui existe réellement. L'immigration d'étrangers issus d'autres cultures est une réalité et il invite la droite et les conservateurs à intégrer les nouvelles cultures étrangères par le processus d'assimilation et d'archaïsation, ce qui doit conduire à un nouveau concept de peuple. "Ce nouveau peuple ("proto-peuple"), ne sera plus seulement allemand ou seulement européen au sens strict, mais se composera de différentes origines ethnoculturelles". L'ancien peuple originel n'existera plus. Son destin est de "s'éteindre", comme cela a toujours été le cas pour les civilisations précédentes. A leur place, les populations immigrées forment de nouvelles associations que l'on doit appeler des peuples. Kiessling se réfère à la philosophie de l'histoire d'Oswald Spengler et de Julius Evola, qui voient venir la fin fatale des Allemands autochtones, tout comme cela s'est produit à Rome, Babylone et Tenochtitlán.

Le livre est controversé et n'est pas une grande réussite, il offre encore moins une vision de l'avenir. Il ne contribue pas à "ouvrir enfin les yeux des conservateurs". Une grande partie de l'ouvrage est juxtaposée de manière arbitraire. Pourquoi examine-t-il les trois penseurs cités et pas d'autres ? Pourquoi n'est-il pas fait mention de voix renommées de l'opposition catholique et musulmane ou/et d'autres communautés spirituelles ? C'est précisément là que l'on trouve des stratégies pour s'opposer à l'ordre mondial tyrannique, même pour le monde civilisé ! Et ce, non pas en faisant appel à des valeurs dépassées, mais à des valeurs intemporelles et éternelles, comme la foi, la langue, la morale, les mœurs et la liberté et la responsabilité personnelles. D'autres points restent obscurs: qui Kiessling compte-t-il parmi les conservateurs, Söder, Merz, Lindner, Weidel, Höcke ou d'autres ? Des personnes différentes qui utilisent toutes le terme conservateur pour se décrire.

Son analyse des soi-disant défaites permanentes est erronée, ce n'est pas la mauvaise attitude ou l'attachement à ce qui est dépassé, à ce qui n'est plus d'actualité qui en sont la cause, mais les rapports de force dominants qui permettent aux élites politiques de manipuler les gens par le biais des médias et de l'ensemble du secteur culturel. Cet aspect n'est pas mentionné. L'érudit Günter Maschke, décédé en 2022, est plus explicite dans son magnifique ouvrage Sterbender Konservatismus und Wiedergeburt der Nation (Conservatisme mourant et renaissance de la nation). Pour lui, les conservateurs sont "ceux qui comprennent sans doute le mieux la décadence de la société actuelle et qui ont les affects les plus forts à son égard". Ce qui manque, ce sont des réponses à ce qu'il faut faire pour s'opposer à la politique libérale de marché du mondialisme.

Pour pouvoir parer à l'avenir les prétendues "défaites permanentes", de telles réponses doivent être orientées vers les questions de l'écologie, qui était avant 1968 le thème propre du spectre conservateur, vers la question sociale, que l'on peut tout à fait considérer comme une "nouvelle question sociale", et finalement contre l'exclusion sociale, le recul des libertés et autres impositions. La question sociale est plus que jamais d'actualité, elle a un impact quotidien sur la vie de nombreuses personnes. Pourquoi, dans les sondages d'opinion, de nombreux électeurs de l'AfD répondent-ils qu'ils pourraient également s'imaginer voter pour un nouveau "parti Wagenknecht" à l'avenir ?

Les questions écologiques et sociales, ainsi que la réduction des droits ethnoculturels (famille, éducation des enfants, pratique religieuse) par des actes d'État paternalistes, constituent des interfaces pour le potentiel de résistance. Les communautés musulmanes ont également un besoin de sécurité sociale et matérielle. La pression fiscale, l'inflation, la pénurie de logements créent des situations problématiques réelles. La responsabilité sociale et l'équilibre social au sein de la communauté musulmane font partie de leurs principales valeurs. J'en ai terminé avec l'évaluation de l'essai de Kiessling et j'en viens pour finir aux suggestions formulées avec tant de pertinence par Höfer.

Höfer : la réalité multiethnique comme opportunité

Höfer intervient longuement contre l'image hostile de l'islam répandue en Europe occidentale, il traite des racines historiques, comment cela a pu se produire. "La caractéristique commune de ce courant était, entre autres, l'occultation complète des causes géopolitiques". A partir de la seconde moitié du 20ème siècle, l'extrémisme islamique était principalement motivé par la politique et non par la religion. On peut citer la domination néocoloniale américaine avec ses croisades, surtout dans les pays islamiques, le conflit traumatique en Palestine et la décadence corrosive de l'Occident en matière de politique et de culture. Dans la postface, Thor von Waldstein s'oppose donc au slogan politique qui en découle : "Dire "L'Islam n'appartient pas à l'Allemagne" est, au vu de cela, une phrase qui refuse manifestement la réalité".

Höfer voit dans les réalités multiethniques des opportunités de développer un "potentiel de résistance conservateur" commun, tout en exhortant à veiller à limiter les dégâts. A la page 107 et aux suivantes, il énumère en détail les points communs entre le camp patriotique allemand de droite et le "camp patriotique (des musulmans allemands)". Il convient de noter que l'auteur de ce texte voit également des points de convergence avec les musulmans non allemands. Ils découlent de toutes les contraintes de l'idéologie LGBTQ dominante auxquelles les deux "camps" sont confrontés quotidiennement et qui harcèlent leurs vies.

La droite et les conservateurs doivent déterminer avec quels musulmans ils peuvent coopérer et agir politiquement : Quelles alliances sont possibles ? Car l'islam comporte de nombreux courants qui ne peuvent être ignorés. Les musulmans vivant dans notre société sont également soumis aux mêmes divisions que la population allemande autochtone. Il y a les partisans de l'islam politique (militant). En règle générale, ils ne se contentent pas de mépriser le modèle de vie occidental et veulent généralement rester entre eux. Ils n'aspirent pas à coopérer dans des communautés de destin avec les Allemands. Il y a ceux qui ont décidé de passer leur existence dans le courant dominant occidental, soi-disant universel et idéal, et qui intériorisent et défendent avec sympathie et engagement les valeurs tyranniques qui y règnent (avec l'appui des politiciens et journalistes), et il y a ceux qui doivent supporter toutes les impositions mentionnées. Il existe avec eux des points communs qu'il convient d'exploiter. Il faut garder à l'esprit ces tensions et lutter contre les dérives extrémistes de l'islam.

Un livre courageux qui s'aventure sur un terrain miné et qui ne manquera pas de susciter des discussions controversées mais ouvertes.

Le livre Feindbild Islam als Sackgasse de l'auteur Frederic Höfer, récemment paru aux éditions Jungeuropa, fait actuellement couler beaucoup d'encre dans le camp de la droite. Afin de canaliser cette discussion, nous avons ouvert un forum de débat sur ce thème au Heimatkurier. Vous voulez participer au débat ? Envoyez-nous votre contribution au débat à l'adresse suivante : kontakt@heimat-kurier.at.

Commandes: https://www.jungeuropa.de/jungeuropa/309/feindbild-islam-...

et

https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplak...

19:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, société multiculturelle, multiculturalité, livre, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook