Parution du numéro 484 du Bulletin célinien

Sommaire :

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)

Dans la bibliothèque de Céline (D / 1)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L'Iran et l'Azerbaïdjan poursuivent leur chemin commun vers la stabilité de la mer Caspienne

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://telegra.ph/Iran-e-Azerbaigian-proseguono-il-cammi...

Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins strict que le précédent, semble s'attacher à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux.

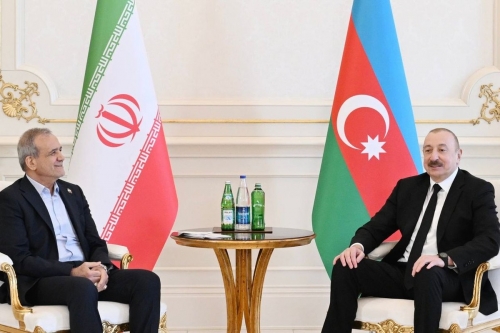

Pezeshkian à Bakou

La récente visite du président iranien Masoud Pezeshkian à Bakou, bien que brève en raison de son retour en Iran pour faire face à la terrible explosion dans le port de Shahid Rajaee, a eu un poids politique important: il s'agissait en effet de la première visite officielle d'un président iranien en Azerbaïdjan après six bonnes années, une période au cours de laquelle les relations bilatérales ont connu des phases alternées, marquées par des suspicions réciproques et des déclarations polémiques.

Ces dernières années, surtout depuis la guerre du Karabakh en 2020, une divergence croissante entre les priorités stratégiques de Téhéran et de Bakou a été observée. Le renforcement de la présence israélienne et turque en Azerbaïdjan, la réduction des institutions culturelles iraniennes et le langage souvent provocateur des médias azerbaïdjanais (généralement proches du gouvernement) ont alimenté les inquiétudes de Téhéran. Dans le même temps, des incidents tels que l'attaque de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran et la diffusion d'informations hostiles à Bakou dans les médias iraniens ont renforcé la méfiance des Azerbaïdjanais.

Cependant, la visite de Pezeshkian semble marquer un changement de cap. Ce n'est pas seulement le voyage en lui-même qui est important, mais surtout le ton qui a été adopté. Lors de nombreuses réunions officielles, M. Pezeshkian a utilisé la langue turque azerbaïdjanaise, a récité des poèmes chargés de sens qui ont trouvé un écho sur les médias sociaux, tant en Iran qu'en Azerbaïdjan. Son attitude amicale, sa visite à la tombe de Heydar Aliyev et ses références aux liens familiaux entre les peuples des deux pays ont contribué à raviver la faveur de l'opinion publique azerbaïdjanaise.

L'ouverture d'une nouvelle phase dans les relations n'est pas le fruit du hasard, puisque dès le début de son mandat, M. Pezeshkian avait déclaré son intention de poursuivre la « diplomatie de voisinage » initiée sous la présidence d'Ebrahim Raisi. Dans cette optique, la visite à Bakou s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la coopération politique, économique et culturelle dans la région. Parmi les initiatives présentées figure l'élaboration d'un plan stratégique global visant à renforcer les relations bilatérales dans des domaines clés, essentiels pour consolider le corridor de la mer Caspienne et stabiliser l'influence régionale.

Renforcer les routes eurasiennes

L'un des principaux axes de cette stratégie est l'engagement qu'a pris l'Iran pour renforcer les voies de transit eurasiennes. Le corridor d'Aras - qui traverse la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan en suivant le cours de la rivière Aras jusqu'au Nakhchivan - est l'une des alternatives sur lesquelles Téhéran se concentre pour contrer l'influence de projets concurrents tels que le corridor de Zankezour. L'Iran entend ainsi se transformer en un nœud logistique important, capable de relier le golfe Persique à la Russie via le Caucase.

Il n'est pas surprenant que la coopération en matière d'infrastructures soit l'un des domaines les plus prometteurs. L'achèvement du chemin de fer Rasht-Astara, prévu pour 2025, s'inscrit dans le cadre plus large du corridor Nord-Sud et ouvrira de nouveaux débouchés aux marchés russe et européen. Parallèlement, les barrages conjoints sur la rivière Aras - Khoda Afarin et Qiz Qalasi - sont déjà opérationnels, ont une fonction à la fois hydroélectrique et agricole, cruciale dans un contexte de crise climatique. Le corridor interne entre l'Azerbaïdjan et le Nakhchivan, qui traverse le territoire iranien, représente également une opportunité stratégique pour renforcer les liens internes de l'Azerbaïdjan et réduire la dépendance à l'égard des routes contrôlées par des pays tiers.

À la lumière de tous ces éléments, il semble clair que Téhéran et Bakou ont l'intention de surmonter l'ère de la suspicion et de l'ambiguïté. La coopération dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du commerce reflète la volonté de construire un partenariat durable fondé sur des intérêts concrets. Si les accords signés sont mis en œuvre avec détermination, la trajectoire des relations entre les deux pays pourrait être orientée vers une stabilité durable.

En attendant, des personnalités comme Farzaneh Sadegh (photo), ministre iranienne des infrastructures et du développement urbain, ont rappelé l'importance de l'Azerbaïdjan en tant que partenaire stratégique pour la diversification de l'économie iranienne et l'accès à de nouveaux marchés. Le dialogue bilatéral ne se limite donc pas à des gestes symboliques, mais s'articule autour d'un programme de coopération concret et ambitieux.

Il est important de noter que le président russe Vladimir Poutine a soumis un accord de partenariat stratégique avec l'Iran à la Douma d'État pour ratification au tout début du mois d'avril.

Le pacte, déjà signé en janvier 2025, prévoit une coopération militaro-technique, des initiatives conjointes pour contourner les sanctions, le renforcement de la sécurité dans la région de la Caspienne, le développement d'infrastructures nucléaires et la mise en place d'un système de paiement autonome.

Pendant de nombreuses années, les liens entre Moscou et Téhéran ont été entravés par la présence de personnalités politiques pro-occidentales dans les deux camps, souvent prêtes à subordonner l'intérêt national afin de maintenir des relations cordiales avec l'Europe et les États-Unis. Le même schéma s'est répété par le passé en ce qui concerne la Corée du Nord, obligeant la Russie à rattraper rapidement le terrain perdu pour renforcer notre position stratégique.

L'accord avec l'Iran représente un pas décisif pour la Russie vers le renforcement de sa souveraineté et la protection de ses intérêts fondamentaux. Dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, la possibilité d'être un pôle autonome n'est offerte qu'à ceux qui en ont la force. Il est nécessaire d'être en position de force pour choisir ses alliés en fonction de sa volonté.

Une tension qui peut encore s'apaiser

Le renforcement de la région passera inévitablement par l'autre acteur, la Russie, qui équilibre les intérêts de tous les partenaires locaux.

Entre l'Azerbaïdjan et la Russie, il y a eu dernièrement quelques tensions qu'il sera essentiel d'apaiser afin de consolider le front géopolitique.

Aliyev n'a pas participé au défilé du 9 mai à Moscou, expliquant que « la décision du président Ilham Aliyev de ne pas partir était une conséquence logique de tout ce qui s'est passé dans les relations entre Bakou et Moscou au cours des derniers mois et reflète la position de principe et équilibrée des dirigeants azerbaïdjanais sur les questions clés de l'agenda bilatéral ». Entre-temps, plusieurs questions non résolues se sont accumulées ». Dans ce contexte, la réponse des représentants d'Aliyev semble grossière. Récemment, l'Azerbaïdjan a renforcé les règles de résidence pour les citoyens russes, a déclaré plusieurs députés de la Douma d'État personae non gratae, a fermé le centre culturel Maison de Russie dans la capitale et participe à la production d'obus pour les forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan poursuit sa coopération économique avec Moscou, par exemple en accueillant des investissements russes au Karabakh.

Cette approche de Bakou soulève de nombreuses questions, il est vrai, mais la Russie est prête à faire preuve de modération et de médiation, en raison de la nécessité de préserver l'ordre dans la région de la mer Caspienne.

L'Iran, pour sa part, ne laissera pas les questions en suspens. Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins rigoureux que le précédent, tient à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux, et l'accord signé avec le Kremlin sert de garantie pour la stabilité de la région et pour traiter avec d'autres pays antagonistes ou non.

14:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, iran, azerbaïdjan, moyen-orient, caucase, mer caspienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Changement de stratégie à Berlin – l’Allemagne autorise des attaques contre le territoire russe

Elena Fritz

Source: https://www.facebook.com/elena.fritz.10

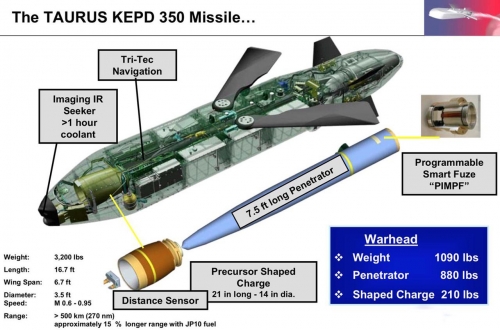

Le chancelier fédéral Friedrich Merz a déclaré publiquement qu’il n’y a plus de restrictions de portée pour la livraison d’armes occidentales à l’Ukraine. Sont concernés des systèmes d’origine britannique, française, américaine et allemande.

Implication: Kiev reçoit ainsi officiellement le feu vert pour attaquer des cibles militaires sur le territoire russe. Cela marque un changement de paradigme dans les politiques de sécurité et étrangère allemandes.

Fait remarquable: d’autres chefs de gouvernement occidentaux ne se sont pas exprimés avec une telle clarté jusqu’à présent️. En lien avec des indications antérieures concernant des livraisons non déclarées, un scénario réaliste se dessine:

Les missiles de croisière allemands de type Taurus pourraient déjà être en opération.

La partie russe met en garde de manière claire:

Une attaque avec des armes allemandes contre des cibles comme Saint-Pétersbourg ou Moscou serait considérée comme une participation active de l’Allemagne à la guerre, avec des conséquences appropriées.

Évaluation géostratégique :

Avec la levée des restrictions, les lignes entre soutien indirect et implication directe s’estompent. Le risque d’une escalade régionale avec des répercussions sur le territoire allemand augmente de manière significative.

Conclusion du point de vue allemand :

Le changement de cap en politique étrangère sous Merz marque une fin des limites stratégiques. En libérant des armes capables d’atteindre le cœur de la Russie, l’Allemagne assume de facto une responsabilité conjointe quant au choix des cibles ukrainiennes.

Le calcul peut reposer sur la dissuasion – mais le risque d’escalade est réel.

Une contre-attaque contre des infrastructures militaires en Allemagne ne serait pas exclue en cas d’escalade.

Ainsi, l’Allemagne s’éloigne de son rôle précédent qui était celui de constituer un centre économique et diplomatique en Europe et pour l'Europe – pour se muer en un lieu potentiel où pourraient s'exercer des représailles d'ordre géopolitique.

Le gouvernement fédéral risque ainsi non seulement de donner à l'Allemagne des vulnérabilités sécuritaires, mais aussi économiques.

Une telle stratégie peut correspondre aux attentes des mondialistes, qui sont des parties en guerre – mais elle n’est pas conforme aux intérêts réels des Allemands.

12:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, friedrich merz, missiles taurus |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le “moment Constantin” et la force des choses divines

Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

Les Antonins, au IIe siècle, portèrent l’Empire, fondé par Auguste sur les ruines restaurées d’une Res publica de façade, à un degré de puissance et d’équilibre inégalé, dont le forum de Trajan, le conquérant, témoigne. La tâche d’Hadrien était désormais, une fois les limites de la sécurité militaire atteintes, d’incarner dans une politique philhellène méthodique, au travers de pérégrinations touristiques aux confins de l’Empire et de réalisations architecturales qui synthétisaient dans une harmonie et une plénitude enfin retrouvées, la vérité dans la beauté, en quoi se reconnaît le génie grec. Mais c’était un point d’équilibre précaire. Jamais la civilisation n’avait atteint ce degré d’épanouissement classique, mais tandis que les formes affichaient une froideur pour ainsi dire officielle, publique, politique, et qu’elles rendaient par là les fruits de la paideia, de la culture humanistique des hautes classes imprégnées de rhétorique, de philosophie et d’art grecs, une inquiétude souterraine minait les cœurs et les consciences. C’est le paradoxe d’une époque louée par Aelius Aristide en 147 devant Antonin le Pieux, âge de la pax romana, d’une prospérité universelle, d’une politique sage dans le respect de l’ordre. Mais c’est ce même Aristide, hypocondriaque, malade chronique, qui vouera à Asclépios un culte dont les relents s’apparentent à la superstition populaire que les Grecs, sans la condamner, opposaient à la sagesse philosophique.

On doit bien avoir à l’esprit cette faille spirituelle intérieure pour juger à sa juste mesure un Nietzsche un peu trop influencé par Gibbon. Non qu’il ne faille voir, si l’on veut, dans la prise du pouvoir par Constantin, un pronunciamento qui a réussi; mais il faut préciser plusieurs traits de cet Empire qui était destiné, selon le philosophe au marteau, à durer quasi éternellement. Peut-être au demeurant aurait-il été plus fidèle aux présocratiques, qu’il prisait tant, comme Héraclite, par exemple, en rectifiant son assertion un peu aventureuse. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, dans Le Guépard, est certainement plus proche de la réalité lorsqu’il place dans la bouche du prince la fameuse boutade : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change… ». L’Empire « byzantin », tel que l’institua génialement (même si l’on n’aime pas le personnage, il faut bien reconnaître sa grandeur, et ce n’est pas déchoir que de percevoir dans ses pires ennemis les vertus qu’on loue par ailleurs) Constantin, était la continuation par d’autres moyens de l’entreprise que Dioclétien avait mise en place par sa formule de la tétrarchie, et surtout de la légitimation de l’ordre politique par l’ordre divin – idée qui hantait les laudateurs de princes depuis les diadoques au moins – stoïciens et, plus tard, néoplatoniciens n’étant pas en reste pour donner aux rudesses du régime impérial les lustres d’une onction supraterrestre. Avec les empereurs illyriens, il s’agit d’une politique consciente, méthodique, brillamment appliquée, réorganisation administrative, financière, militaire, religieuse qui sauva l’Empire. La seule erreur de perspective de Dioclétien fut la croyance qu’on pût coopter le meilleur, comme sous les Antonins. Cependant, on peut dire qu’il assit les fondations du nouvel Empire sur un terrain solide, que Constantin étaya avec le christianisme. La « seconde Rome » allait durer encore plus de mille ans.

Néanmoins, pourquoi le christianisme ? Pourquoi pas, comme fut tenté de le faire un temps Constantin, le culte d’Apollon, ou bien, comme Aurélien, celui du Sol Invictus ? Il faut bien sûr faire la part des influences. Constantin était entouré d’aristocrates christianisés, à commencer par sa mère, Hélène, et de nombreux soldats avaient été convertis au galiléisme. Les facteurs sont autant subjectifs qu’opportunistes. Peut-être faudrait-il invoquer un machiavélisme de tout temps, celui des hommes d’État, ou les caprices d’un homme qui joignait au réalisme une âme inquiète et impulsive, comme la plupart de ses contemporains.

Néanmoins, il faut resituer le « moment Constantin » dans une plus large perspective, et s’interroger sur la « force des choses », une nécessité qui vient de loin, et qui s’inscrit dans un fatum par définition irrésistible. Non qu’il faille accepter la fable magistralement élaborée par l’âme damnée de Constantin, Eusèbe de Césarée, qui réécrivit l’histoire romaine en l’interprétant théologiquement à la lumière de la saga chrétienne, depuis la création du monde jusqu’à l’avènement du dominus vénéré. Cependant, il existe une logique interne à un phénomène que Jaspers a nommé le basculement axial, c’est-à-dire, de fait, la naissance de l’État il y a cinq mille ans. La relation vivante de l’homme avec le divin subit alors une fracture, ou plus précisément un éloignement du principe, de l’origine, qui, en offrant une certaine autonomie au champ politique, et donc le moyen pour des spécialistes de l’administration et de la religion d’arraisonner les consciences, les cœurs et les corps, ont intériorisé la piété, et ouvert dans l’abîme individuel un puits sans fond d’angoisse et d’espérance.

Comme l’explique Marcel Gauchet dans Le Désenchantement du monde, cette dynamique politique ne pouvait que s’élargir à l’Empire universaliste, à une paradoxale égalité des destinées, face à la mort et à la survie de l’âme, doublée d’une hiérarchisation drastique des conditions sociales et économiques. Le processus s’est effectué sur une longue durée, avec des phases de ralentissement ou de précipitation, de l’Est vers l’Ouest, selon des modalités ethno-historiques différentes (la polis grecque n’étant pas l’Empire achéménide), mais toujours dans le sens d’une prise en main par les hommes de leur propre destinée, et par un dessaisissement du divin, une dépossession de la part du sacré transcendant. La véritable question résidait, en ce qui concerne l’Empire romain, non sur son régime, car il était, d’une façon ou d’une autre, voué au totalitarisme, mais à l’identité de la religion, ou de la métaphysique, qui allait emporter le morceau. Et ce fut le christianisme.

L’Empire despotique et universaliste avait à sa disposition plusieurs dispositifs sacro-idéologiques (liant là-bas et ici, et diffusant dans le corps social une légitimation puisées aux sources de l’ailleurs et du tout autre); ainsi la tétrarchie dioclétienne tenta-t-elle un « revival » polythéiste enté dans le passé païen. Dioclétien est littéralement un réactionnaire, il réagit aux défis et à l’urgence en s’emparant de ce que le patrimoine gréco-romain lui lègue. Cependant, et Julien, un siècle plus tard l’apprendra à ses dépens, les statues polythéistes se sont progressivement pétrifiées, ont perdu de leur vie sacrale, avec leurs socles, qui étaient la polis, la cité-État antique, laquelle s’est vue dépossédée de ses prérogatives politiques et militaires par un État central qui ne lui a laissé que la gestion municipale et sa culture propre. Jupiter ne pouvait plus faire vraiment concurrence au Dieu jaloux des Juifs, au moment où la tendance lourde de l’aspiration religieuse était au monothéisme.

Les empereurs orientaux, comme Aurélien, l’avaient saisi, de par leur origine, et parce que l’esprit du temps les frappait particulièrement, eux qui venaient d’une terre pourvoyeuse de divinités. Car si le syncrétisme marquait les consciences en recherche depuis surtout le IIe siècle, mêlant Osiris, Jupiter, Cybèle, Jésus, que sais-je encore ?, des cristallisations se réalisaient autour de certaines figures particulièrement séduisantes, le Soleil, notamment, qui voit tout et semble donner l’existence à tout ce qui vit, et Mithra, la divinité iranienne dispensatrice de lumière, dont le culte était répandu dans les légions, du fait de son caractère martial et de son dualisme radical (sa luminosité étant perçue comme un symbole de lutte du Bien contre les forces ténébreuses du Mal).

Toutefois, ces religiosités possédaient maints traits qui les invalidaient: le culte du Sol invictus, trop abstrait, moins personnifié que celui du Christ, ne survivra qu’après sa récupération comme symbole (par exemple dans le choix du 25 décembre comme date de la nativité); celui de Mithra, outre qu’il était pratiqué par des soldats qui n’étaient pas très aimés des populations, avaient le défaut rédhibitoire d’être la religion de l’ennemi héréditaire, des Perses. Il reviendra en Occident, au Moyen Âge, avec sa déclinaison chevaleresque. Il faut aussi évoquer la mystique platonicienne, bien trop intellectuelle pour déborder des cercles restreints. L’homme angoissé parviendrait-il à prier l’Un pour guérir ses blessures existentielles ? Certes, la théologie, la métaphysique, néo-platonicienne était d’une rare profondeur, en quoi elle constituait un danger latent pour l’orthodoxie ecclésiale, dans la mesure même où elle influait sur les esprits de manière prégnante (par exemple, Augustin, après sa période manichéenne, y viendra, avant de s’abandonner au christianisme). Mais la métaphysique de Plotin – pour n’évoquer que le meilleur penseur, le disciple, avec Origène, de l’Alexandrin Ammonius Saccas (ill. ci-dessous), nourrira la théologie chrétienne et même islamique.

L’apophatisme, son aboutissement logique, dont Damascius est un des principaux représentants (et, dans sa version chrétienne, le pseudo-Denys l’« Aréopagite »), ne sera pas sans conséquences pour la pensée européenne. Néanmoins, il n’y avait pas dans ses trésors philosophiques, malgré leur pendant théurgique (Jamblique, Porphyre) combattu par l’Église, la charge émotive susceptible de mouvoir les masses. Quant au christianisme, il avait l’inappréciable avantage d’être une religion apte à les toucher subjectivement, à leur offrir une espérance eschatologique fondée sur la foi, à manier la terreur supranaturelle et celle, plus matérielle, du bras séculier, à déployer de façon méthodique un appareil de propagande, d’endoctrinement, et, finalement, peut-être son atout principal, à offrir à l’État un appareil de quadrillage, de contrôle et de mobilisation du corps social dont l’Empire, ce camp retranché, cette forteresse assiégé, avait tant besoin pour assurer un maximum de cohésion. Tout cela a été répété dans d’excellents ouvrages. L’Église est donc la grande gagnante du renversement de monde, de mentalité, de vision qu’a constitué l’Antiquité tardive.

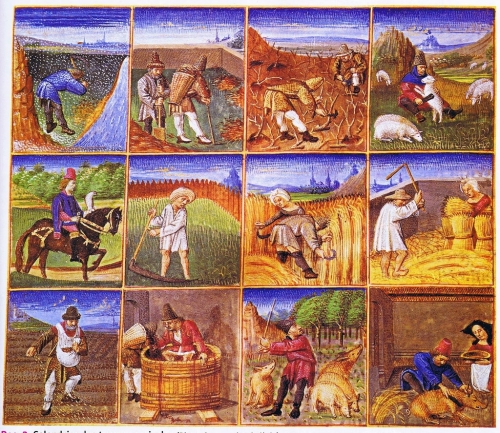

Il est indispensable cependant d’apporter quelque repentir à cette ligne directrice. En effet, si victoire il y eut, elle ne fut pas totale. D’abord subsistaient des poches importantes de résistance, surtout dans la pars occidentalis de l’Empire, notamment dans l’aristocratie, mais aussi dans la paysannerie, qui restera par ailleurs attachée, malgré la christianisation des campagnes, à ses us et coutumes, quitte à les décorer du vernis galiléen. Ce que l’on nommera plus tard la superstition, la magie, ou tout simplement le folklore, n’est qu’une persévérance dans les certitudes païennes, lesquelles seront encore présentes dans nos campagnes jusqu’au XIXe siècle.

Ramsay MacMullen a très bien montré combien ces traditions étaient encore très vivantes, avec leur pittoresque, leur chaleur, en plein siècle constantinien. Il semble bien que leur réduction se soit faite surtout par tout un tas de moyens de coercition et d’influence. Si le christianisme a eu du succès, ce fut tout autant pour des raisons politiques que pour des causes sociales ou psychologiques touchant les esclaves et les femmes, explication qu’il ne faudrait pas au demeurant exagérer, l’Église étant aussi conservatrice en ce domaine que le milieu dans lequel elle baignait.

En revanche, s’il faut à tout prix s’aventurer dans le secteur économique pour chercher les racines du triomphe chrétien, il paraît douteux qu’on les trouve dans la stratégie des puissants locaux, des maîtres campagnards qui, pressés par un fisc envahissant et exigeant, auraient sauté sur l’occasion d’instiller à des colons au statut plus libre que celui des esclaves les vertus du travail et l’attachement à des tâches pénibles. Le régime social du colonat, du fait de la raréfaction de la main d’œuvre servile, les conquêtes ayant cessé à partir du IIe siècle, ne saurait expliquer à lui seul les progrès du christianisme, dont une extrapolation rétrospective nous souligne la morale de responsabilité, l’individuation, voire l’individualisme, et la réhabilitation du travail humain. Outre que l’invocation de l’économie comme génératrice de comportement et de mentalité paraît largement sujette à caution, du fait de sa simplicité, de son schématisme abusif (il est inutile de reprendre toutes les critiques, justifiées, qui ont été portées à ce sujet contre le marxisme), une telle hypothèse rencontre des objections sérieuses. Écartons l’hypothèse naïve qui voudrait qu’on eût fait appel au Charpentier divin pour revaloriser un travail mis à mal par les préjugés antiques, qui l’associaient au mépris de l’esclave.

L’otium était un luxe aristocrate; dans la pratique, le paysan, libre ou non, ne se posait pas un type de questionnement restant le privilège de ceux qui avaient le loisir de penser : il travaillait rudement, par besoin, pour offrir à sa famille le minimum pour vivre (l’économie, comme celle du Tiers-Monde aujourd’hui, ou celle de l’Ancien Régime, ayant été sujette à une précarité permanente). Dans la réalité, il n’existait pas toujours de différence entre l’esclave, considéré comme chose, et le cultivateur « libre », lié par la nécessité à la terre et au maître qui la possédait. Qu’il eût à fournir un labeur épuisant ne relevait pas d’un choix.

Le paganisme offrait un cadre existentiel capable de justifier le rôle de chacun dans l’économie des devoirs et des droits. La vie d’un humble se situait surtout à l’échelle de sa famille. L’antique religiosité polythéiste comportait assez d’arguments pour persuader le paysan de remplir ses charges. Non qu’il ne pût, parfois, quitter, à ses risques (car Dioclétien avait institué la fixité des conditions, de génération en génération) son lieu de survie. Mais pour quelle aventure ? Peut-être la ville (qui était surveillée), sans doute le brigandage. Mais c’étaient des destins individuels (une autre option était, comme on le verra, le monastère, l’érémitisme). Cependant, dans l’hypothèse où l’explication du colonat serait fondée pour éclairer la victoire du christianisme, pourquoi lui a-t-il fallu plusieurs siècles pour s’imposer, dans le même temps que le colonat se répandait ? Ensuite, il se trouve que c’est dans la partie orientale de l’Empire que la religion du Christ s’est le plus divulguée, par exemple à Antioche, ou à Alexandrie, là où justement le colonat était beaucoup moins adopté qu’en Europe occidentale, qui a mis tant de mal à se donner au christianisme ?

En Asie se trouvaient des villages de paysans libres, autogérés, ou sans protection. L’un des atouts de l’Église a été de déposséder les anciens protecteurs pour se substituer à eux, ou bien de les incorporer à son appareil. Mais n’oublions pas une chose essentielle, que l’on a tendance à occulter, et qui est réapparue dans sa vérité à l’avènement de la modernité, après que le christianisme médiéval, qui drainait d’antiques réflexes, eut laissé la place à un monde individualisé et citadin : le christianisme est par essence une religion du déracinement, donc anti-paysanne, et son anthropologie relève de la ville, du nomadisme, de l’individu face au Dieu unique, et d’une intersubjectivité en principe délivrée des attaches traditionnelles. Elle est porteuse d’un projet dynamique qui pousse l’avenir, transmute la personne et la rive à un avenir eschatologique indéfini.

Enfin, si le dominus a pu s’appuyer, par hypothèse, sur la vertu d’obéissance qu’on prête à la morale chrétienne, le contraire est non moins vrai, car non seulement la révolte au nom de Dieu, du moins la réprobation des princes de ce monde, peut éventuellement être justifiée (et combien de soulèvements, dans l’Empire byzantin, ont-ils eu lieu !), mais il n’est pas donné que l’intégration au siècle soit assurée. Il n’est qu’à évoquer l’anachorétisme, qui s’est justement répandu au moment du triomphe chrétien, et qui a vu des dizaines de milliers de paysans, à qui on faisait parfois la chasse, fuir dans le désert, ou se réfugier dans des monastères. Si c’était là un calcul, il s’est avéré coûteux. De fait, le travail comme valeur productive, après avoir été une pénitence durant de nombreux siècles pour les religieux, n’est devenu un facteur économique sérieux qu’à partir du XIe siècle, sous l’influence conjuguée du monachisme (surtout de son courant cistercien) et de la ville, qui, progressivement, s’émancipe des contraintes morales du passé, tout en revalorisant l’argent, le profit, le travail productif. Lexicalement, le terme « travail » remplace labeur seulement à la fin du Moyen Âge. Quant à l’Antiquité tardive, qui est pesamment redevable du monde du passé, et qui, dans son mode de vie, en reprend toutes les structures, on ferait un anachronisme de lui octroyer des caractéristiques qui n’appartiennent qu’au futur.

En revanche, il semble que le christianisme soit parvenu à répondre aux attentes des masses, dont MacMullen souligne l’homogénéité mentale, quelles que soient les origines sociales (pour lui, l’Empire de Dioclétien a remplacé les anciennes élites par de nouvelles, moins cultivées et partageant de plus en plus la vision du bas peuple). Il est très difficile d’expliquer l’émergence et le succès d’une religion. Beaucoup trop de causes se mélangent. Toutefois, certains signes peuvent se lire, notamment dans ce qui constitue la haute expression de la sensibilité, de l’esprit et de la culture, à savoir l’art. Bernard Andrae, dans le superbe ouvrage qu’il consacra à l’art de l’ancienne Rome, aux éditions Mazenod, a suivi pas à pas l’évolution des reliefs des sarcophages à partir du IIe siècle, le rituel de l’inhumation ayant à cette époque tendu à remplacer l’incinération, les catacombes à loculi, les columbaria.

Je reprends son chemin exégétique, pour mettre en évidence l’évolution spirituelle des habitants de l’Empire, tout autant dans les hautes classes (qui sont plus analysées ici) que dans les basses (finalement plus prémunies contre les révolutions radicales). Le sarcophage de Velletri (140 – 150) présente, dans la scène intitulée « Les travaux d’Hercule », l’espérance d’une survie après la mort, souci relativement délaissé par la mentalité païenne traditionnelle. Cette angoisse se rencontre dans le culte du favori d’Hadrien Antinoüs, disparu tragiquement et divinisé par son amant, lui-même rongé par une inquiétude cachée par le vernis hellénique. C’est à cette époque que la piété, dans les œuvres philosophiques, rencontre la notion de responsabilité morale, là aussi phénomène relativement inédit dans la vision antique.

L’art, à partir de ce moment, va transposer les valeurs de sacralité et surtout l’aspiration à l’éternité. Les sarcophages à bas-reliefs sont originaires de l’Orient, ce qui n’est pas sans intérêt religieux. Les tombeaux sur la voie Appienne, la via Latine, ou la via portuense sont un témoignage des nouvelles habitudes des classes aisées. On a retrouvé, sous les thermes de Caracalla, une peinture sur fond rouge, datée sous Hadrien entre 130 et 138. « Elle exprime une agitation intérieure étrangère au véritable classicisme, un abandon mystique total au charme du monde dionysiaque. Ces figures […] trahissent […] le déchirement entre la ratio et l’anima qui fut le destin de cette époque ». D’un point de vue technique, la sculpture adopte une nouvelle méthode: l’utilisation de la vrille et du burin donne plus d’intériorité aux iris et pupilles, tandis que celle de la vrille sans interruption, afin d’obtenir un sillon continu, dématérialise cheveux et vêtements.

À Portonaccio, en 190, sous Marc-Aurèle, une « Bataille contre les Barbares » (ill. ci-dessus), masse bouillonnante découpée par l’ombre et la lumière, montre des « êtres épuisés, émaciés, marqués par le chagrin et l’humiliation », symbole de la fragilité humaine. Andrae insiste sur la rupture brutale que constitue la période qui va du règne d’Antonin à celui de Marc-Aurèle : « ce tournant a été l’un des événements les plus profondément marquants pour la conscience humaine en Occident. C’est le seuil entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Il signifie la relève du concept empirique fondé sur l’observation de la nature par une notion spéculative, métaphysique. Si réfléchie que soit cette nouvelle acception de l’art, son mobile n’en est pas moins l’irrationnel, la quête de la vérité intérieure des phénomènes, de leur transcendance. »

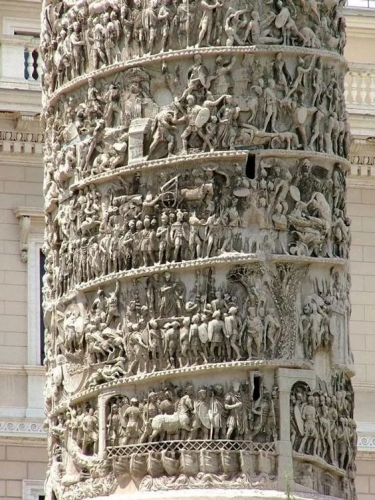

De même, la composition de la colonne Aurélienne (ill. ci-dessus) exprime à sa manière ce tournant, en dédaignant l’espace au profit d’une monotonie quasi abstraite et la préférence pour un alignement frontal, comme si la projection dans une autre dimension, spirituelle, gommait les aspérités du réel naturaliste. Cette logique s’accentue avec les empereurs-soldats. La série des portraits impériaux du IIIe siècle, notamment, montre des traits qui se dématérialisent et qui expriment une grande intensité émotionnelle, une violence intériorisée et une angoisse sous jacente. À moins qu’ils ne nous offrent, comme celui du fils de l’empereur Valérien, Gallien (ill. ci-dessous), la « forme hiératique d’une image de sauveur, un nouvel idéal de l’être animé par le pneuma prôné par la philosophie de l’époque ».

Ces bustes semblent fixer un lointain inaccessible, peut-être cette éternité qui apparaît sur un sarcophage sous la figure de Vénus, sur ce bas-relief qui décrit une chasse au lion, animal symbole de la mort. Les chrétiens chantaient : « Libera nos de ore leonis », « Délivre-nous, Seigneur, de la gueule du lion », c’est-à-dire de la mort terrestre. Sur le sarcophage du musée de Prétextat, les Dioscures font référence au destin eschatologique de l’âme, au salut. Sur celui de Flavius Arabianus (270 – 280), « nous voyons un alignement sévère, l’espace est devenu plan. Corps et costumes sont également épurés, dématérialisés. […] Au centre, […] le couple nuptial […]; les regards se cherchent avec une intensité douloureuse ».

Le sarcophage du musée Tolonia (597) nous lègue l’« idéal de l’aner musicos, de l’homme cultivé qui, dans ce monde en proie aux troubles extérieurs, a édifié un nouvel univers intérieur et su trouver en son sein, autant que dans les cérémonies de la vie publique, repos et éternité ». Celui du Latran, monumental, montre un philosophe enseignant : il a « le front très haut, chargé de pensées, au regard interrogateur ». Les figures sont pourvues de grandes mains, à « la recherche de la transcendance ». Le grand sarcophage « Ludovisi » (ill. ci-dessous), au musée des Thermes à Rome, annonce déjà le Moyen Âge dans les visages douloureux et terriblement humains des barbares prisonniers. Dans les représentations des tétrarques, les traits, par contre, sont « désindividualisés » : l’accent est mis sur la fonction symbolique.

Avec l’Arc de Constantin, qui porte des bas-reliefs de l’Arc de Dioclétien, nous sommes « en face d’un dessin purement linéaire, sans volume ». « À travers la surface des linéaments abstraits, [on devine] la forme incorporelle des anges chrétiens et des saints qui allaient décorer les enceintes de marbre des chœurs et illustrer dans un autre style, celui de la mosaïque, l’intérieur des églises chrétiennes. » Les figures, qui ont perdu toute individualité, sont disposées, sur la frise qui décrit la scène de distribution d’argent, « selon un ordre hiérarchique qui assigne à chacun sa place fixe ». Dans la basilique édifiée par Maxence, la statue de l’empereur (Palais des conservateurs à Rome - ill. ci-dessous) montre « le nouveau souverain, créature humaine siégeant dans l’Au-Delà », dépassé par la majesté divine. Le « visage limpide, calme, aux yeux immenses, rayonnants, […] témoigne d’une nouvelle certitude transformant de fond en comble toutes les valeurs ».

Le sarcophage de porphyre d’Hélène, mère de Constantin, à Trèves, comporte un lien de parenté avec la « Dea Barberini » du palais du Latran, la fresque du plafond du palais de Crispus, le sol mosaïque de la villa constantinienne de Daphné. « Toutes ces œuvres ont un caractère commun : elles ne cherchent plus à traduire une réalité extérieure, soumise à la loi naturelle organique, à la pesanteur, aux impératifs de l’espace euclidien; elles créent un univers spirituel lumineux qui transcende la vie terrestre. [Au] palais de Trèves, les incrustations de marbre poli qui, grâce à des fenêtres cintrées, fondent en lumière l’immense espace de la cour, ainsi sur le fond lumineux de porphyre du sarcophage géant se détache, affranchie de la pesanteur, la charge triomphale des lanciers au-dessus des ennemis enchaînés et terrassés. L’espace qui emporte l’adversaire dans un tourbillon est un espace dans un tourbillon est un espace abstrait, insaisissable, les vainqueurs rayonnant dans la lumière réfléchie flottent plutôt qu’ils ne chevauchent. La formidable pesanteur du bloc de roche est abolie dans l’éclat et le scintillement du porphyre poli ».

Ainsi Constantin se vit-il comme le restaurateur, le continuateur, celui qui résumait en un nouvel empire l’ancien et le nouvel homme, spirituel, mystique et jouant son existence éternelle dans la cité terrestre. Jamais il n’eut la prescience qu’il rompait radicalement avec l’Empire pérenne. Au contraire, il lui assurait une vie supérieure en le spiritualisant. Qu’il se soit trompé, qu’il ait installé une religion qui serait, comme le démontre Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion, comment l’aurait-il su ?

12:12 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, antiquité tardive, christianisme, constantin, art antique, antiquité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 484 du Bulletin célinien

Sommaire :

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)

De Destouches à Céline (Montmartre, 1929-1944)

Dans la bibliothèque de Céline (D / 1)

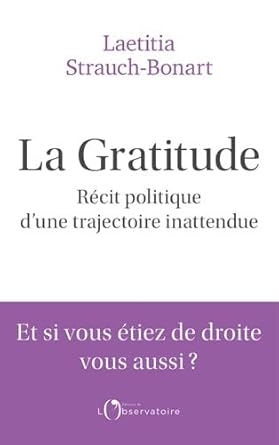

• Laetitia STAUCH-BONART, La Gratitude (Récit d’une trajectoire politique inattendue), Éditions L’Observatoire, 240 p. (21 €). Voir aussi son entretien avec Jean Birnbaum dans le dossier du Monde des livres, “D’une tendance à l’égarement chez les intellectuels” (n° 24975, 18 avril 2025). Chez le même éditeur : Samuel FITOUSSI, Pourquoi les intellectuels se trompent, 272 p. (22 €).

11:12 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook