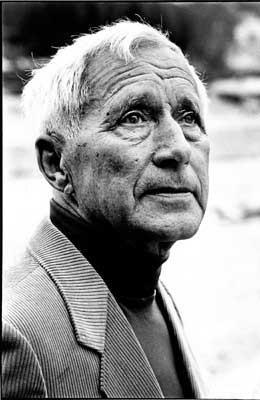

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…

Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…Insomma, la più profonda vocazione di Jünger fu eminentemente libertaria, ed è stata così esplicitata negli anni ’90 da studiosi come Antonio Gnoli e il compianto Franco Volpi. Una conferma significativa di ciò è stata poi, più recentemente, fornita dalla pubblicazione, anche in Italia, del suo libro La capanna nella vigna (Guanda, pp. 279, € 20,00), un diario che raccoglie le impressioni quotidiane di Jünger dall’11 aprile del ’45 al 20 novembre del ’48. Sono gli anni della disfatta della Germania, della capitolazione, dei suicidi dei gerarchi hitleriani, dell’occupazione da parte delle potenze straniere...

«L’importante per me resta il Singolo», spiegherà lo scrittore tedesco già ultracentenario intervistato da Gnoli e Volpi ne I prossimi titani (Adelphi). E proprio in nome del Singolo e contro il dilagare di burocrazie autoritarie spersonalizzanti si era espressa quasi tutta la sua produzione a partire dall’apologo anti-totalitario Sulle scogliere di marmo del 1939. Ma già nel mezzo della seconda guerra mondiale, il libertarismo di Jünger diventava via via più esplicito. E anche nel diario ’45-48 emergono pagine fortissime di attacco al totalitarismo. Lo scrittore ricorda, ad esempio, l’accozzaglia di “luoghi comuni” che scandiva i raduni di massa: “Era la stessa voce dei pubblicitari, delle macchine per vendere, che arrivano per decantare assicurazioni complicate, le cui visite si concludono in genere lasciandoci invischiati in contratti di pagamento interminabili”. La libertà, aggiunge, appartiene invece alla singola persona: “Solo la vista del singolo può dischiudere il dolore del mondo, perché un singolo può farsi carico del dolore di milioni di altri, può compensarlo, trasformarlo, dargli un senso. Rappresenta una barriera, una segreta inaccessibile, nel mondo di un mondo statistico, privo di qualità, plebiscitario, propagandistico, piattamente moralistico”.

L’attacco jüngeriano al cuore del totalitarismo non si nasconde – e siamo nella prima metà del 1945 – alla necessità di dover condannare l’antisemitismo e l’Olocausto. Lo scrittore incontra alcuni sopravvissuti ai lager: “L’impressione è di uno sconforto paralizzante, un sentimento che i loro discorsi trasmisero anche a me. Il carattere razionale, progredito della tecnica adottata nelle procedure getta sui processi una luce particolarmente cruda, in quanto emerge l’ininterrotta componente consapevole, meditata, scientifica che li ha determinati. Il segno dell’intenzione si imprime fin nei minimi dettagli, costituisce l’essenza del delitto”. Jünger parla esplicitamente di scene degne di Caino e il suo giudizio è assai vicino a quello successivo di Hannah Arendt sulla “banalità del male”. Parlando di Himmler commenta: “Ciò che mi ha colpito di questo individuo era il suo essere profondamente borghese. Vorremmo credere che chi mette in opera la morte di molte migliaia di uomini si distingua vistosamente da tutti gli altri, che lo avvolga un’aura spaventosa, un bagliore luciferino. E invece queste facce sono le stesse che ritrovi in tutte le metropoli quando cerchi una stanza ammobiliata e ti apre un ispettore in prepensionamento. Tutto questo mette in evidenza quanto ampiamente il male sia dilagato nelle nostre istituzioni. È il progresso dell’astrazione. A uno sportello qualsiasi può affacciarsi il tuo carnefice. Oggi ti recapita una lettera raccomandata, domani una sentenza di morte. Oggi ti fora il biglietto, domani la nuca. Ed esegue entrambe le cose con la stessa pedanteria e lo stesso senso del dovere”.

Si tratta di riflessioni che Jünger continuerà negli anni ’50 e oltre. E non a caso un suo scritto – La ritirata nella foresta – apparirà, prima ancora di svilupparsi in un vero e proprio manuale di resistenza libertaria (tradotto in italiano come Il trattato del ribelle), sulla rivista Confluence nell’ambito di un seminario internazionale sulla minaccia totalitaria. Pubblicata in Italia nel ’57 dalle Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti, l’antologia di quegli scritti vedrà, accanto a quello di Jünger, i nomi e le firme della stessa Arendt, di James Burnham e di Giorgio de Santillana. Un’ottima compagnia per uno scrittore di cui purtroppo si è sempre teso invece a sottolinearne solo gli aspetti estetizzanti. Il fatto, purtroppo, è che in Italia si è sempre avuto difficoltà a concepire una via postliberale e immaginifica alla libertà. Fenomeno che viene confermato, d’altronde, dal fatto che in Italia si sia equivocato sulla figura jüngeriana del Waldgänger (alla lettera l’uomo-che-si-dà-alla-macchia, il libertario allo stato puro) traducendola con il termine di “ribelle” che evoca un atteggiamento diverso, non proprio quello che l’immagine di Jünger voleva suggerire.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.