|

Por Manuel Fernández Espinosa

Ex: http://movimientoraigambren.blogspot.com

El presente texto, con el mismo título, encontró su primera publicación en la Revista Arbil, nº 107. Algunos años han pasado desde su publicación, sin embargo el autor lo presenta en RAIGAMBRE tal y como fue publicado. Un tema tan extenso siempre puede ser objeto de análisis más profundos y amplio: daría para un libro. Sin embargo, de lo que aquí está dicho el autor lo único que considera prescindible es la que hoy considera excesiva atención a las ideas rocambolescas de Valle-Inclán, muy parecidas -por cierto- a lo que algunos arbitristas de nuestra tradición sostenían. Y juzga que faltaría un ahondamiento en Yanguas Messía, de cuyo pensamiento muy poco se sabe.

Antecedentes geopolíticos en España: Ángel Ganivet,

Yanguas Messía y Valle-Inclán

|

||

|

El sueco Rudolf Kjellen (1864-1922) acuñó el término "geopolítica", pero esta ciencia había sido llamada con anterioridad "geografía política" y sus desarrollos más rigurosos se debieron principalmente a las especulaciones del inglés sir Halford McKinder (1861-1947). El término se importó posteriormente a la Europa continental merced a los oficios del profesor alemán Karl Haushofer (1869-1946) y el nazismo, por último, desacreditaría la geopolítica al adoptar Adolf Hitler los conceptos imperialistas de Haushofer. Hitler que trató de hacer realidad las líneas que teóricamente había trazado Haushofer. El nacionalsocialismo integraría los sueños que el viejo general y profesor alemán había abrigado sobre la fundación de un Reich de mil años que ampliaría sus fronteras sobre un territorio vastísimo a costa de los territorios del Este de Europa. El tan implacable como hadario expansionismo que la Alemania hitleriana ejecutó hacia el Este haría saltar Europa por los aires en una segunda conflagración mundial que supuso, como Hitler predijo, la fragmentación del talasocrático Imperio británico.

No sólo el Imperio de Su Graciosa Majestad sucumbiría. Después del tan cacareado triunfo de las democracias, vino el reflujo de las antiguas colonias sobre las otrora metrópolis. Después de retirarse de la política, el General Charles De Gaulle se instaló en un pequeño pueblecito francés que en español pudiéramos llamar Colombey-Las-Dos-Iglesias. Francia estaba experimentando ya por aquellos años un alarmante crecimiento de la inmigración musulmana que llevó a decir al gran estadista galo: "No es inimaginable que Colombey-las-Dos-Iglesias se transforme en Colombey-las-Dos-Mezquitas". El filósofo rumano afincado en París, E. M. Cioran, parafrasearía esta cita de De Gaulle, expresando en una entrevista a Fernando Savater uno de sus negros augurios: "Mire, -le dijo Cioran a Savater- la realidad es que Francia, por ejemplo, se siente invadida. Hace tiempo me atreví a hacer una profecía: dije que dentro de cincuenta años la catedral de Notre-Dame sería una mezquita." Siempre que leo esta cita de Cioran, resuena en mí el eco de un poema de Gerard de Nerval: "Notre-Dame est bien vieille; on la verra peut-être/Enterre cependant Paris qu'elle a vu naître;" [Notre-Dame es muy vetusta: tal vez se la verá/Sepultar el París que ella ha visto nacer". Pero no es sólo la capital gala, la romana Lutecia, la que está amenazada.

El desenlace de la II Guerra Mundial granjeó a la geopolítica una pésima fama debido al más arriba referido intento hitleriano de realizar las teorías de Haushofer, pero la Geopolítica puede aspirar a convertirse en una ciencia tanto más urgente en cuanto que estamos asistiendo a unos movimientos migratorios que están poniendo en tela de juicio las identidades de las naciones históricas, desdibujando la fisionomía de nuestra Patria y sus pueblos, así como el resto de naciones europeas.

Aunque Haushofer popularizó el término "geopolítica" no cabe duda que fue McKinder el "padre de la geopolítica", convirtiéndose su modelo básico en punto de partida para todas las demás especulaciones que a partir de él se hicieron en este campo. Su acierto fue saber delimitar y comprender determinadas leyes objetivas de la historia política, geográfica y económica de la humanidad.

Según nuestro contemporáneo, el geopolítico ruso Alexander Dugin: "La esencia de la doctrina geopolítica podría reducirse a los siguientes principios. Dentro de la historia planetaria existen dos visiones enfrentadas y competidoras sobre la colonización de la superficie de la Tierra: el enfoque "terrestre" y el enfoque "marítimo". La elección de uno de ellos depende de la orientación ("terrestre" o "marítima") que siguen unos u otros estados, pueblos o naciones. Su conciencia histórica, su política interior o exterior, su psicología, su visión del mundo se forman siguiendo unas reglas determinadas. Teniendo en cuenta dicha particularidad, se puede hablar perfectamente de una visión del mundo "terrestre", "continental" o incluso "esteparia" (la "estepa" es "tierra" en su estado puro ideal) y de una visión del mundo "marítima", "insular", "oceánica" o "acuática". Señalemos de paso que los primeros indicios de semejante enfoque los encontramos en las obras de los eslavófilos rusos Jomiakov y Kireévski."

Antecedentes geopolíticos en España.

Haciendo por ahora caso omiso a los avatares históricos de la "geopolítica" en el sentido más riguroso y estricto, podríamos empezar diciendo que la geopolítica es, y debe ser, ante todo un conocimiento propio. (No en balde el "Conócete a tí mismo" es el principio de todo conocimiento.)

España tuvo sus propios conatos geopolíticos avant la lettré, algunos de los cuales, los más destacados, vamos a considerar: el primer bosquejo geopolítico podemos decir que fue trazado por Isabel la Católica en su testamento, custodiado por el Cardenal Cisneros de feliz memoria. Concluida para bien nuestra reconquista había que saltar el estrecho de Gibraltar y anular la amenaza afroislámica, pero en el ínterim se descubrió un mundo y los españoles nos lanzamos sobre él. Poco después el veterano soldado y poeta Francisco de Aldana (muerto en 1578) advirtió nuevamente la amenaza africana, trazando en octavas reales sus negros presagios. El poeta y soldado de Felipe II, el bravo español de Extremadura que cayó en la batalla de Alcazarquivir desapareciendo con el Rey Don Sebastián de Portugal, escribió antes de su partida estas octavas reales a Felipe II:

"Mas quiero proponer que no suceda

(así lo quiera Dios) esto que digo;

harto trabajo de pasar nos queda

en que a nosotros baje el enemigo.

Para poder llegar ¿quién se lo veda?,

pues África le da seguro abrigo,

adonde trabarán, por mar y tierra,

con tus puertas de allá temprana guerra.

Entonces la morisma que está dentro

de nuestra España temo que a la clara

ha de salir con belicoso encuentro,

haciendo junta y pública algazara,

y al mismo punto el aquitáneo centro

volver, de Francia, la enemiga cara,

bajando el Pirineo, aunque no sea

a más que a divertir nuestra pelea."

En "El Criticón", Baltasar Gracián nos ofrece algunos pasajes muy significativos sobre el carácter de los pueblos y la influencia que los paisajes ejercen sobre el natural de los hombres que los pueblan. "-¿No te parece [España] muy seca, y que de ahí les viene a los españoles aquella su sequedad de condición y melancólica gravedad?". "-¿No te parace que [España] es muy montuosa y aun por eso poco fértil?". "-Está muy despoblada". "-Está aislada entre ambos mares". Y si está "muy apartada del comercio de las demás...", a Gracián le parece que "Aun había de estarlo más, pues todos la buscan y la chupan lo mejor que tiene". Según Gracián, los españoles "tienen tales virtudes como si no tuviesen vicios, y tienen tales vicios como si no tuviesen tan relevantes virtudes".

El perfil del español nos lo traza así: Los españoles somos bizarros, "pero de ahí les nace el ser altivos. Son muy juiciosos, no tan ingeniosos; son valientes, pero tardos; son leones, mas con cuartanas; muy generosos, y aun perdidos; parcos en el comer y sobrios en el beber, pero superfluos en el vestir; abrazan todos los estranjeros, pero no estiman los propios; no son muy crecidos de cuerpo, pero de grande ánimo; son poco apasionados por su patria, y trasplantados son mejores; son muy allegados a la razón, pero arrimados a su dictamen; no son muy devotos, pero tenaces de su religión. Y absolutamente es la primer nación de Europa: odiada, porque envidiada".

En fin, para Gracián, "hay genio común en las naciones". Y cuando sus personajes, Andrenio y Critilo, cruzan el Pirineo para adentrarse en Francia: "Admiraron con observación aquellas gigantes murallas con que la atenta naturaleza afectó dividir estas dos primeras provincias de la Europa, a España de la Francia, fortificando la una contra la otra con murallas de rigores, dejándolas tan distantes en lo político cuando tan confinantes en lo material".

Estos primeros ensayos se verán transformados a finales del siglo XIX en teorías geopolíticas sobre España, en lo interior tanto como en lo exterior, un poco más sólidas.

Ángel Ganivet y la apología de los crustáceos.

Nacido en Granada el 13 de noviembre de 1865, hijo de Francisco Ganivet Morcillo y Ángeles García de Lara y Siles, a la muerte de su padre en 1875 Ángel Ganivet tuvo que abandonar los estudios, para trabajar como escribiente en una notaría, pero 1880 su jefe le animó a reanudar su educación en el Instituto. En 1885 sacó su Bachillerato con matrícula de honor en todas las asignaturas. En el Instituto de Granada se interesa por las obras de Lope de Vega y empieza a leer a Séneca. Se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada en 1888 y, dos años más tarde, termina la carrera de Derecho. Nacido en Granada el 13 de noviembre de 1865, hijo de Francisco Ganivet Morcillo y Ángeles García de Lara y Siles, a la muerte de su padre en 1875 Ángel Ganivet tuvo que abandonar los estudios, para trabajar como escribiente en una notaría, pero 1880 su jefe le animó a reanudar su educación en el Instituto. En 1885 sacó su Bachillerato con matrícula de honor en todas las asignaturas. En el Instituto de Granada se interesa por las obras de Lope de Vega y empieza a leer a Séneca. Se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada en 1888 y, dos años más tarde, termina la carrera de Derecho. Pasa a Madrid para cursar el doctorado en Letras y se presenta a las oposiciones al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios que ganó, siendo destinado a la Biblioteca del Ministerio de Fomento. Su tesis "Importancia de la lengua sánscrita y servicios que su estudio ha prestado a la ciencia del lenguaje en general y a la gramática comparada en particular" obtuvo el premio extraordinario del doctorado, después de haber sido rechazada por Nicolás Salmerón su primera tesis "España filosófica contemporánea".

Frecuentó el Ateneo y, aburrido de su profesión como archivero, intentó hacerse con la cátedra de Griego en la Universidad de Granada. Y conoció a Miguel de Unamuno. En junio de 1892 fue nombrado vicecónsul en Amberes. Residió en Amberes hasta finales de 1895 hasta que se le destinó a Helsingfors (actual Helsinki). Desde Finlandia escribe sus "Cartas finlandesas" (1897) que remite a la "Cofradía del Avellano", grupo intelectual que había sido fundado en Granada. Las cartas de Ganivet se publicaron en "El Defensor de Granada".

En Bélgica había conocido la civilización industrial que le pareció repugnante, como el capitalismo moderno que con ella emergía, por lo que adoptó actitudes antidemocráticas que le llevaron al rechazo del socialismo, el liberalismo, la industrialización, el mercantilismo y la técnica. En Bélgica también se preocupa del colonialismo europeo en África, que le lleva a escribir entre 1893 y 1895 la novela "La conquista del reino de Maya, por el último conquistador español Pío Cid".

Ganivet se traslada en agosto de 1898 a Riga gravemente enfermo, y el 29 de noviembre de 1898 se suicida, arrojándose al río Dwina.

En su "Idearium español" Ganivet se aparta del expansionismo, marginándose del contexto de la época cuando las naciones europeas se habían lanzado frenéticas a la conquista imperialista y colonización del mundo que terminaría confrontándolas trágicamente en la Gran Guerra.

La tesis de Ganivet se cifra en "Noli foras ire, in interiore Hispaniae habita veritas" (No vayas fuera, en el interior de España habita la verdad).

Podríamos aventurar que esta idea fuerza ganivetiana puede ser no otra cosa que la versión laica de la misma idea del integrismo nocedaliano que se expresó en aquella frase que se hizo famosa: "Ya que no podemos encerrar dentro de sí misma a España para que se salve del universal cataclismo, encerrémonos nosotros dentro de nosotros mismos, no para rechazar a nadie, pero para no transigir con ideas, soluciones, con nada que sea contrario, ni siquiera sospechoso, a nuestros principios, cada vez más intransigentes, es decir, cada vez más firmes en nuestros principios" (Ramón Nocedal y Romea, "Discurso en el Palacio de Ciencias de Barcelona", 20 de noviembre de 1892). No se ha indicado la significativa coincidencia que en algunos puntos muestra el pensamiento ganivetiano con el integrismo nocedaliano.

Ganivet es tanto o más elocuente que Nocedal, y cuando lanza su tesis no cree que sea valedera tan sólo para un grupo de personas partidarias de una concepción determianda del mundo, sino que la ofrece con el convencimiento de que esa idea de "interiorizarse" y "enclaustrarse" es válida para toda una nación, la española: "Hay que cerrar con cerrojos, llaves y candados todas las puertas por donde el espíritu español se escapó de España para derramarse por los cuatro puntos del horizonte...". Para él la solución consiste en "la concentración de todas nuestras energías dentro de nuestro territorio".

Para Ganivet, España es "por esencia, porque así lo exige el espíritu de su territorio, un pueblo guerrero, no un pueblo militar". No son expresiones sinónimas; el "espíritu militar" (que no es el español) está en la sociedad y es un esfuerzo de organización, mientras que el "espíritu guerrero" (el genuinamente español) está en el individuo y "es un esfuerzo contra la organización".

El "espíritu territorial" es concebido por Ganivet como algo constante que por las condiciones geográficas determina el carácter del pueblo que tiene su solar y asiento en ese territorio, "lo exige el espíritu de su territorio". Hay pueblos continentales (Francia), pueblos insulares (Inglaterra o Japón) y pueblos peninsulares (España). En los pueblos continentales lo característico es la resistencia, en los peninsulares la independencia, y en los insulares la agresión.

"España -dice Ganivet- es una península, o con más rigor, "la península", porque no hay península que se acerque más a ser isla que la nuestra. Los Pirineos son un istmo y una muralla; no impiden las invasiones, pero nos aíslan y nos permiten conservar nuestro carácter independiente... somos una "casa con dos puertas", y, por lo tanto, "mala de guardar", y como nuestro partido constante fue dejarlas abiertas, por temor de que las fuerzas dedicadas a vigilarlas se volviesen contra nosotros mismos, nuestro país se convirtió en una especie de parque internacional, donde todos los pueblos y razas han venido a distraerse cuando les ha parecido oportuno; nuestra historia es una serie inacabable de invasiones y de expulsiones, una guerra permanente de independencia".

La posición geográfica de España la hace fácilmente expugnable. Según Ganivet, "la tendencia natural de Castilla era la prosecución en el suelo africano de la lucha contra el poder musulmán, del que entonces podían temerse aún reacciones ofensivas". La fatalidad quiso que nos encontráramos un continente, el que descubrió sin saberlo Cristóbal Colón, esos territorios del Nuevo Mundo atrajeron "las fuerzas que debieron ir contra África". En ese sentido, Oswald Spengler pensaba que la conquista de América por españoles y portugueses dejó exhausta a la pensínsula, pues "un torrente de hombres, con sangre nórdica, se vierte hacia América". No hay que olvidar que en la consideración de Spengler obran prejuicios racistas que no podemos consentir. Estamos lejos de pensar que lo que quedó en la península, tras la población de América, fue una masa humana que había perdurado a través de celtas, romanos y sarracenos de peor estofa que la que marchó.

Para seguir con Ganivet, diremos que el granadino sostenía que el "espíritu territorial" de España es el que ha modelado al español como un "pueblo guerrero" y no como un "pueblo militar", lo hemos dicho más arriba. Los españoles siempre hemos estado prestos a unirnos para dar combate al invasor pero de un modo más espontáneo que organizado. Tanto en la lucha por nuestra independencia desde Numancia hasta el 2 de mayo de 1808, como en las conquistas americanas el pueblo español ha mostrado ser un pueblo de guerreros y guerrilleros que secundan con devota fidelidad ibérica a Viriato y al Cid Campeador. "Para nuestras empresas en América no fue necesario cambiar nada, y los conquistadores, en cuanto hombres de armas, fueron legítimos guerrilleros, lo mismo los más bajos que los más altos, sin exceptuar a Hernán Cortés". El pueblo español no se organiza, es "un pueblo que lucha sin organización". Remedando a Ernst Jünger, podríamos decir que el anarquismo echó raíces en España por la íntima constitución del hombre ibérico que, antes que anarquista podríamos decir que es un anarca a la manera jungueriana.

Esa falta de capacidad organizativa constituye un punto débil, y a su vez un punto fuerte. Pero el punto más fuerte es nuestro autoconocimiento: "El peninsular conoce asismismo cuál es el punto débil de su territorio, porque por él ha visto entrar siempre a los invasores; pero como su espíritu de resistencia y previsión no ha podido tomar cuerpo por falta de relaciones constantes con otras razas, se deja invadir fácilmente, lucha en su propia casa por su independencia, y si es vencido se amalgama con sus vencedores con mayor facilidad que los continentales".

Don José De Yanguas Messía.

Nacido en Linares, descendiente de Rui Díaz de Yanguas, caballero calatravo portaestandarte en la Batalla de las Navas de Tolosa, D. José de Yanguas Messía era hijo del jurisconsulto D. José de Yanguas Jiménez y de Doña Luisa Gómez Vizcaíno. Nacido en Linares, descendiente de Rui Díaz de Yanguas, caballero calatravo portaestandarte en la Batalla de las Navas de Tolosa, D. José de Yanguas Messía era hijo del jurisconsulto D. José de Yanguas Jiménez y de Doña Luisa Gómez Vizcaíno. El 6 de abril de 1918 la "Gaceta de Madrid" publicaba el nombramiento de D. José de Yanguas Messía como catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Valladolid. Cursó el Bachillerato en el Instituto de Baeza y estudió en la Real Universidad libre del Escorial. Una vez licenciado y doctorado, fue pensionado por la Junta para ampliar estudios en Francia y Bélgica, investigando la política colonial europea, pasando por las aulas de la Sorbona y bajo el magisterio de Pillet y Weiss. La Gran Guerra interrumpió sus estudios y regresó a España, aquí redactó su "Expansión en África" y "El Estatuto Internacional en Marruecos", interesantes trabajos a los que no hemos podido acceder sino por noticias indirectas de uno de sus más eminentes discípulos, el tosiriano D. Miguel Arjona Colomo (1913-1975) que nos dejó escrito un libro cuyo título es "Personalidad humana y científica de José de Yanguas Messía". Cualquiera que quisiera adentrarse en el mundo de la geopolítica española de principios del siglo XX tendría que acudir a la obra de Yanguas Messía.

Geopolítica de Valle-Inclán.

Más accesibles son los libros de Ramón María del Valle-Inclán. Comúnmente se le considera no más que carlista estético, pero allá por 1909 sostenía, en la más ortodoxa línea foralista, que los nacionalismos periféricos no constituían un serio problema para la unidad de España, si ésta los asumía secundando la riquísima y secular tradición foralista. ¡Felices tiempos en los que podía decirse que los nacionalismos periféricos no eran un problema para España y decirlo sin hacer el ridículo más calamitoso! El dramaturgo gallego creía que el único nacionalismo salvador sería el que estuviera informado por la tradición, entendida como los carlistas la entendían. Sosteniendo semejantes tesis tendríamos que revisar la versión político-correcta que de Valle-Inclán se nos hace, sospechando que, después de dedicar al carlismo su trilogía "Las guerras carlistas" y pensar en comunión con él, no sólo sea un carlista estético, por más estrafalario que nos parezca.

Pero, claro es, de Valle-Inclán uno no puede fiarse. Conocidas son sus inclinaciones por el esoterismo y su pertenencia militante en la perniciosa secta de la Sociedad Teosófica. Sus bandazos políticos son similares a los de otros compañeros de esa generación que al menos Azorín llamó del 98. Valle-Inclán muestra una flexibilidad en sus opiniones políticas capaz de desquiciar a cualquier ortodoxo. El genial escritor tiene una relación tan desenfadada con las palabras que nos puede parecer un irresponsable cuando no un perverso. Pero, claro es, de Valle-Inclán uno no puede fiarse. Conocidas son sus inclinaciones por el esoterismo y su pertenencia militante en la perniciosa secta de la Sociedad Teosófica. Sus bandazos políticos son similares a los de otros compañeros de esa generación que al menos Azorín llamó del 98. Valle-Inclán muestra una flexibilidad en sus opiniones políticas capaz de desquiciar a cualquier ortodoxo. El genial escritor tiene una relación tan desenfadada con las palabras que nos puede parecer un irresponsable cuando no un perverso. Valle-Inclán siente una falta atracción por el socialismo diciendo, en diciembre de 1927, que "Todo liberalismo, si tiene una visión de porvenir político del mundo, debe hacerse socialista". (Cosa que no nos parece tan descabellada). Y Valle-Inclán es el mismo cuando venera a Lenin que cuando ensalza a Mussolini.

El dictador que España necesita, en opinión de Valle-Inclán, "ha de tener todas las virtudes inherentes a un político universal, sobre todo austeridad, energía, sentido histórico y la virtud del silencio. ¡Tiene que ser un taciturno!". ¿Se convierte Valle-Inclán -con estas palabras pronunciadas en 1931- en profeta de ese "cirujano de hierro", paisano suyo, que fue Francisco Franco Bahamonde?

De Valle-Inclán no hay que fiarse mucho, pero tampoco hay que dejarlo de lado, desdeñando algunas de sus ideas.

Valle-Inclán nos ha dejado algunos pensamientos que podemos llamar "geopolíticos", aunque nunca madurados, sino derramados en su obra, principalmente en las entrevistas que concedió a periodistas que se acercaban a él con una mezcla de expectación y escepticismo.

En cuanto a su "geopolítica española exterior" podríamos apuntar que toda ella atiende a fijar la mirada en la América hispánica. Valle-Inclán insistirá en esa idea: España tiene que aspirar a una cada vez mayor ascendencia sobre Iberoamérica. La perdida influencia española sobre sus hijos emancipados ha de ser restituida, para ello Valle-Inclán cuenta con la fraterna reintegración de Portugal en la unidad ibérica.

En cuanto a la "geopolítica española interior" nuestro esperpéntico personaje nos ha legado una idea: la que llamaremos como él la llamó, la Teoría de las Cuatro Regiones. Se trata de una teoría que esbozó, pero que no desarrolló con la amplitud debida. Pese a ello, la Teoría de las Cuatro Regiones será repetida por el dramaturgo de luenga barba. En una entrevista concedida al diario El Sol, en 1931, llegará a afirmar que el problema de los regionalismos quedaría resuelto "Con mi teoría de siempre".

En agosto de 1924 llegará a confiarle a Rivas Cherif, en una entrevista concedida al periodista para el Heraldo de Madrid, su Teoría de las Cuatro Regiones. Valle-Inclán nunca las llamó "cantones", sino Departamentos o Regiones.

"Para salvar a España no hay más que volver al concepto romano. La visión de los civilizadores romanos es la única que se ajusta todavía a la realidad de la Península. Cuatro grandes regiones: la Tarraconense, la Bética, la Lusitania y Cantabria; no hay más. Cambie usted la sede capital de Tarragona a Barcelona, conserve usted a Sevilla y Lisboa su supremacía secular y natural, confiérase a Bilbao de derecho la capitalidad que de hecho ostenta en el Norte, atribúyase a esas regiones, históricamente racionales, la autonomía necesaria, y entonces Madrid tendría el valor y la fuerza de un verdadero centro federal. Cataluña vería así cumplidas sus aspiraciones máximas, dentro de la gran Iberia; Portugal, acrecido en sus límites naturales con Galicia, aportaría a la federación la fuerza económica de su imperio colonial. Lo que habría es que encargar a geógrafos e historiadores la delimitación racional de esas grandes comarcas ibéricas. Entonces, y sólo entonces, podría España aspirar a restaurar su influencia moral en América. ¿No habría modo de constituir un gran partido federalista, sustentado por esa gran idea común, sin perjuicio, claro, de que cupiese dentro de él una división de derecha e izquierda, para la actuación política?".

A primeros de junio de 1931 la Teoría de las Cuatro Regiones vuelve a aparecer, ahora en el diario El Sol. Valle-Inclán se la comenta a cierto periodista con quien departe. Será el mismo periodista que lo ha atendido quien comentará sobre el particular:

"Fue un deleite seguir oyendo hablar a don Ramón del Vallé-Inclán. ¡Lección emocionada de Geografía y de Historia de España eran sus palabras! ¡Le vimos trazar la teoría de los cuatro grandes cantones, de los cuatro grandes cantones romanos: el tarraconense, con Barcelona; el cántabro, con Bilbao; el lusitano, con Lisboa, y el bético, con Sevilla! ¡Cuatro grandes cantones por los cuales iba toda la Península, toda Hispania, a verterse en el mar! Sobre éste y otros temas dijo palabras de agudísimo ingenio."

En noviembre de 1931 será el mismo Valle-Inclán el que exponga nuevamente esta curiosa teoría a Francisco Lucientes, esta vez para los lectores de El Sol. Preguntado por su opinión sobre los regionalismos, el Marqués de Bradomín responde:

"-Con mi teoría de siempre: hay que integrar el espíritu peninsular como fue concebido por los romanos. Es lo acertado. Dividir la Península en cuatro departamentos: Cantabria, Bética, Tarraconense y Lusitania. Esto, queramos o no, es así. En la Península sólo hay cuatro grandes ciudades: Bilbao, que es Cantabria; Barcelona, que es la Tarraconense; Sevilla, que es la Bética, y Lisboa, que es la Lusitania. Cada gran ciudad a un mar: el Cantábrico, el Atlántico, el Mediterráneo."

Francisco Lucientes nos revela que, tras decir esto: "Don Ramón, se queda un minuto silencioso, sin duda porque no halla el mar de Sevilla, y porque el Guadalquivir no le parece todo lo importante que pide el gran lienzo. Se recobra pronto, y con esa gran facilidad que tiene para urdir fantasías, repite la anterior enunciación:

-...el Cantábrico, el Atlántico, el Mediterráneo y... el mar Africano. ¡"Ezo", el mar Africano! Dividida la Penísnual en cuatro departamentos, podría hacerse una altísima confederación de mares, y por el Pacífico y Acapulco reanudar el gran comercio con el Extremo Oriente, a base de Filipinas. ¡Pero "zi" es lo eterno! Lo eterno es el pensamiento, la ética y la estética peninsulares. No entro en el debate de dialectos y lenguas aunque sí sé que lo único que mantiene entre los hombres la unidad es el verbo de comunicación".

En cuantro al "Mar Africano" diremos que, pese a estar en otro contexto, Azorín ya había apuntado que "se puede decir con plena exactitud que España llega hasta el Atlas".

Es de suponer que en Valle-Inclán el número 4, por su intrínseco simbolismo, tendría que relacionarse con las cuatro direcciones del espacio así como con el Tetramorfos. Puestos a fantasear con Valle-Inclán, pudiera ser de su agrado que asignáramos a cada una de estas cuatro regiones uno de los cuatro evangelistas, y así el Tetramorfos estaría completado.

Falló la vertebración de esa España que soñaba Valle-Inclán, faltó la capacidad y la voluntad políticas. Pero por excéntrico que nos parezca, en Valle-Inclán latía no sólo imaginación propensa al delirio, sino que eran las suyas inspiraciones que infundía un patriotismo sincero no exento de pretensiones imperialistas impensables en estos tiempos crepusculares en que nos encontramos.

La Península de dos puertas de guardar está siendo invadida incluso por sus ventanas y balcones. Establecido el puente aéreo entre Canarias y la Península, nuestros impuestos facilitan la entrada de avalanchas de inmigrantes que se derraman por España. Si Ganivet no se equivocaba al señalar nuestro carácter peninsular como despreocupado ante toda invasión, los españoles seremos tardos en reaccionar. Si Ganivet se equivocaba, nuestros pésimos políticos -los mejores aliados de nuestros invasores- y la anestesia a la que estamos sometidos harán lo propio para terminar dándole la razón a Ganivet, lo cual será fatal para España y para los españoles.

La morisma está dentro, mi capitán Aldana, y harto trabajo de pasar nos queda. A este paso podemos aventurar que los españoles tal vez tengamos que saltar el estrecho y colonizar África para poner nuestra casa en el Atlas. Sólo un hombre universal, con sentido histórico, austero, enérgico y taciturno podrá salvarnos.

|

jeudi, 20 novembre 2014

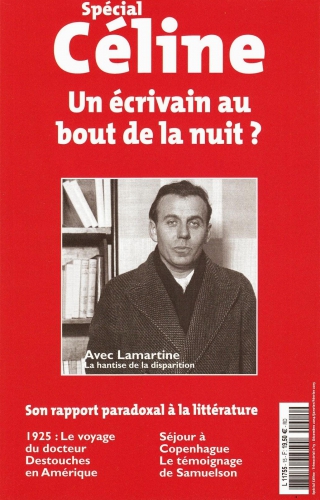

Un écrivain au bout de la nuit?...

Un écrivain au bout de la nuit?...

Le quinzième numéro de la revue trimestrielle Spécial Céline, publiée par les éditions Lafont Presse, est disponible en kiosque ou sur les sites de vente de presse. Consacrée à l'auteur du Voyage au bout de la nuit, cette revue est dirigée par Joseph Vebret et réalisée avec le concours d'Eric Mazet et de David Alliot.

(ex: http://metapoinfos.hautetfort.com ).

Au sommaire :

Étude

Céline en son temps ou Céline avant Céline : 1930, par Éric MazetVoyage

1925 : Céline, un médecin aux Amériques, par Matthias GadretOrigines

Céline, écrivain breton ?, par Matthias GadretControverse

Monsieur Loyal au 31, rue Greuze, par Éric MazetAnalyse

De la disparition (Lamartine, Céline et le petit André), par Serge KanonyRelecture

Au régal de Céline, par Philippe PichonTémoignage

Louis-Ferdinand Céline à Copenhague, par Matthias Gadret

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Asian Games: Poutine-Obama 2-0

Asian Games: Poutine-Obama 2-0

L'échec occidental au G20 aura été masqué aux populations européennes et états-uniennes grâce à un vaste effort de propagande montrant un président Poutine conspué par ses homologues à propos de sa politique ukrainienne. Or, à aucun moment, le nom de l'Ukraine n'a été prononcé lors de ce sommet. La propagande atlantiste a créé une confusion entre les déclarations agressives des chefs d'État occidentaux en marge du sommet et le sommet lui-même. Manlio Dinucci revient sur ce G20 et l'avancée sino-russe.

Un Poutine envoyé dans les cordes par Obama à Pékin comme à Brisbane, obligé de quitter le G20 de façon anticipée : c’est l’image médiatique qu’on nous a présentée. Exactement l’opposé de ce qui s’est passé. À Pékin pour le sommet de l’Apec, Obama a conclu avec la Chine un accord aussi « historique » que fumeux qui prévoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Poutine a conclu avec la Chine 17 accords opérationnels d’importance stratégique. Avant tout celui trentennal sur la fourniture de 30 à 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel à travers un couloir énergétique allant de la Sibérie occidentale à la Chine nord-occidentale. Une fois réalisé, la Chine deviendra le plus grand importateur de gaz russe.

Ont en outre été signés des accords sur des projets énergétiques conjoints dans la région d’Arkhangelsk et en Extrême-Orient russe. Les plus grandes compagnies énergétiques russes —Gazprom, Rosneft et Lukoil— sont sur le point de coter leurs actions à la Bourse de Hong Kong, non pas en dollars mais en monnaies asiatiques : yuan chinois, dollar de Hong Kong, dollar de Singapour. Le processus de dédollarisation des échanges commerciaux, extrêmement redouté aux États-Unis, accomplit un nouveau pas avec l’accord entre la Banque centrale russe et la Banque populaire de Chine. En outre, Exim Bank, qui finance l’export-import de la Chine, a effectué des investissements dans des banques russes —Vnesheconombank, Vtb et Rosselkhozbank— touchées par les sanctions des USA et de l’Union européenne.

Un autre accord important concerne la réalisation de grands parcs de haute-technologie dans les deux pays, destinés en particulier à développer les systèmes satellites de navigation mondiale, le Glonass russe et le Beidou chinois, alternatifs au GPS états-unien : dans ce cadre seront installées en Chine diverses stations terrestres du Glonass.

Le chef d’état-major russe, Valery Gerasimov, a en outre annoncé que les deux gouvernements se sont mis d’accord sur « de nombreux projets de coopération militaire ». L’un d’entre eux est le chasseur furtif chinois J-31, analogue au F-35 états-unien, qui, doté de moteurs russes, a été montré en vol au Salon aérospatial de Zhuhai en Chine méridionale, pendant que le président Obama se trouvait à Pékin.

Les liens entre les deux pays « représentent une tendance irréversible », a déclaré le président Xi, lors de sa dixième rencontre avec le président Poutine depuis qu’il est entré en fonction en mars 2013. Et, pour preuve de ceci, les deux présidents ont annoncé que la Chine et la Russie célèbreront ensemble, en 2015, le 70ème anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Climat analogue à Brisbane, en Australie, où s’est tenu un G20 inconcluant, qui a annoncé l’objectif d’atteindre une croissance de 2,1 % d’ici 2018 (moyenne statistique entre une Chine dont le PIB croit de 8 % par an et une Italie pratiquement à l’arrêt). L’événement le plus important s’est tenu à Brisbane en marge du G20, la réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays des Brics : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Leur PIB total, à parité de pouvoir d’achat, est plus haut que celui du G7. Ces pays réalisent plus de 20 % du produit brut et du commerce mondiaux et le commerce interne aux Brics a doublé en cinq ans, atteignant les 300 milliards de dollars.

À Brisbane les cinq leaders ont confirmé la création, à l’intérieur des Brics, d’une Banque pour le développement avec un capital de 100 milliards de dollars (dont 41 versés par la Chine) et d’un Fond de réserve de 100 autres milliards pour fournir une liquidité ultérieure aux pays membres. Le « leadership états-unien dans la région Asie/Pacifique » proclamé par Obama à Brisbane, doit compter avec un monde qui change.

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, obama, poutine, g20, économie, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fin du rêve socialiste

La fin du rêve socialiste

L’impasse du XXe siècle

par Pierre LE VIGAN

Le socialisme a fait rêver certains, il a aussi fait cauchemarder, parfois les mêmes mais pas au même moment. Ou ce n’était pas le même socialisme. Quoi qu’il en soit, le socialisme a une double responsabilité dans l’actuel effacement du politique. L’une est liée à sa doctrine même, consistant à affirmer que la politique ne sera pas toujours indispensable puisqu’elle est le produit des contradictions de la société et qu’elle disparaîtra quand ces contradictions seront surmontées, résolues, dépassées, et la société enfin unie.

L’autre responsabilité du socialisme est indirecte, elle tient à la disparition des régimes socialistes. La disparition des socialismes « réels » a créé une désillusion. Elle l’a plus précisément largement amplifiée car la socialisme réel ne faisait plus guère rêver. Néanmoins, sa disparition est un événement considérable. Elle a indiqué qu’un seul monde restait notre unique horizon : le monde du capitalisme. Dès lors, à quoi bon la politique ?

L’histoire du socialisme français est fondée sur la succession d’illusions et de désillusions. La cause en est le principe de l’idéologie du progrès qui irrigue le socialisme français et qui a triomphé des autres tendances. La matrice du socialisme c’est la Révolution française. Non pas qu’elle était socialiste, mais elle a fait naître le monde dans lequel le socialisme devenait possible. Pas forcément un socialisme réel, mais une réelle espérance socialiste. En effet, la Révolution française s’est voulue terminale, elle a voulu la solution du problème politique. Pour autant, la Révolution a vite déçu.

La réponse à ces déceptions a été analysée par les révolutionnaires de 1789-93 de la façon suivante : ce qui était en cause n’était pas les insuffisances de la Révolution, encore moins sa nature même (une révolution bourgeoise) mais les ennemis de la Révolution. Ceux-ci doivent donc être traqués et liquidés. Ce qui fut fait, en Vendée, à Lyon et ailleurs. La nature de l’espérance née de la Révolution française amène à cette radicalisation du rapport entre amis et adversaires, ces derniers devenant des ennemis à réduire sans concessions. Le nombre de prêtres déportés devient ainsi le critère des « progrès de la raison (1) ». Pourquoi ? En remplaçant les « droits de Dieu » par les droits de l’homme, la Révolution a prolongé le christianisme tout en le renversant. Si l’homme est à l’image de Dieu, cette translation est en somme naturelle. Elle devait finir par intervenir. Michelet explique cela : « La Révolution continue le Christianisme, et elle le contredit. Elle en est à la fois l’héritière et l’adversaire. Dans ce qu’ils ont de général et d’humain, dans le sentiment, les deux principes s’accordent. Dans ce qui fait la vie propre et spéciale, dans l’idée mère de chacun d’eux, ils répugnent et se contrarient. Ils s’accordent dans le sentiment de la fraternité humaine. Ce sentiment, né avec l’homme, avec le monde, commun à toute société, n’en a pas moins été étendu, a approfondi par le Christianisme. A son tour, la Révolution, fille du Christianisme, l’a enseignée pour le monde, pour toute race, toute religion qu’éclaire le soleil. Voilà toute la ressemblance. Et voici la différence (2). »

La nouvelle forme de la foi

La raison, cette raison que Dieu a donné à l’homme, devient la nouvelle forme de la foi. On le voit : il y a une logique chrétienne à l’œuvre dans nos sociétés post-chrétiennes. Jean Jaurès, par son mélange de spiritualisme et de marxisme affiché, est caractéristique de cela. Il réinterprète toute l’histoire du socialisme en gommant ses contradictions. Il fait de Babeuf un précurseur du socialisme à la fois démocratique, gradualiste et marxiste, ce socialisme que Jaurès prétend représenter, de façon à affirmer une continuité entre Révolution française, esprit d’égalité, et au final socialisme marxiste. Que l’analyse de Jaurès soit fausse n’est pas ici l’essentiel, cette analyse a produit des effets historiques importants. Elle s’est appuyée sur des croyances et les a amplifié. La popularité posthume de Jaurès vient d’ailleurs en grande partie, outre le « prestige » de son assassinat, de ce qu’il a conforté des préjugés de confort pour la gauche. L’analyse jaurésienne – qui n’est pas seulement la sienne – qui fait du socialisme la continuation de la Révolution française est fausse à maints égards, ne serait-ce que parce que le socialisme ne peut être la continuation d’une révolution bourgeoise, mais elle a produit de l’histoire et pas seulement des illusions.

Le socialisme sous les feux de ses penseurs

Comment les principaux penseurs français du socialisme le voient-ils ? Avec Saint-Simon, la foi dans le progrès et la raison prennent la forme d’une foi dans l’Industrie (la majuscule est de lui). Ce n’est pas la lutte des classes qui divise la société, ou plus exactement il n’y a que deux classes, non pas les prolétaires et les propriétaires des moyens de production, mais les producteurs et les oisifs. À l’horizon de ce que Saint–Simon appelle le Nouveau Christianisme (1825), tout le monde se conduira comme « entre frères » et tout sera dirigé « vers l’accroissement du bien-être de la classe la plus pauvre » (Le Nouveau Christianisme). L’Industrie maîtrisée par les hommes réalisera donc une promesse de bonheur universel. Cette promesse réalisée, il n’y aura plus de place pour la politique. Il n’y aura plus d’antagonismes à résoudre et il n’y aura plus de limites à observer.

Pierre Leroux, de son côté, inventeur du mot « socialisme », reconnaît l’existence d’une lutte des classes marquée par l’opposition entre salariat et patronat. Pour autant, son espérance est la réalisation d’une unité retrouvée. Surtout, il met le socialisme dans la continuité de la Révolution française et celle-ci dans la continuité du christianisme.

Pour Charles Fourier, l’objectif final, la promesse, c’est l’Harmonie universelle par le phalanstère. Marx constitue une rupture. Il veut bannir tout idéalisme. Il veut rompre avec toute espérance d’ordre religieux. « Le communisme n’est pas pour nous ni un état qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel (3) ». Marx prend de la distance par rapport à l’idée si répandue chez les Français de la Révolution française comme préfiguration du socialisme. Mais Marx formule aussi une promesse : le mouvement réel de l’histoire est en train d’accomplir le socialisme. Il y a pour Marx des stades successifs et nécessaires du développement historique. La tâche de l’homme est de les accompagner, de les pousser, de les préparer. Mais l’homme n’a pas à les inventer. Tout est analysé dans le mouvement de l’histoire non en termes de contradictions qui remettraient en cause la théorie des stades nécessaires et successifs mais en termes de blocages qui valident la réalité de la poussée.

Les communistes français, quelque cinquante ans plus tard, donneront à la téléologie déjà présente chez Marx une forme caricaturale. Ainsi, si le Front populaire a déçu, ce n’est pas du point de vue communiste parce qu’une partie de la classe ouvrière n’en partageait pas les idéaux, c’est parce que la bourgeoisie a mis en œuvre des moyens considérables pour faire échouer le « mouvement ouvrier ». Ce n’est évidemment pas faux mais réducteur.

Dans l’histoire du socialisme français, la question de la continuité historique avec la Révolution française est décisive. L’affaire Dreyfus montre, de manière emblématique, comment se présente cette question. Si Jules Guesde refuse de soutenir Dreyfus, qu’il soit innocent ou coupable, c’est parce qu’il veut se conformer au modèle de l’égoïsme bourgeois de 1789, qui ne faisait pas le tri entre les « bons » aristocrates et les « mauvais ». L’objectif était de détruire tout pouvoir de l’aristocratie. Pour Jules Guesde, tous les problèmes doivent être vus selon une logique de classe : prolétaires contre bourgeois. Or Dreyfus appartient au camp de la bourgeoisie. Sa culpabilité, son innocence, l’éventuelle injustice dont il serait victime sont une affaire interne à la bourgeoisie. Le prolétariat n’a pas à s’en mêler. Mieux, il doit se réjouir de l’affaiblissement de la bourgeoisie, minée, divisée par un problème moral.

La position de Jaurès est autre. Tout d’abord réservé par rapport à l’engagement dans cette affaire, il insiste finalement sur la logique du progrès. Au dualisme bourgeois/prolétaire de Guesde, il en ajoute un autre, qui s’avère vite pour lui le plus important, et surdétermine le premier. Ce nouveau dualisme, c’est celui qui existe entre « le progrès », « ce qui vient », et le passé, les forces qui veulent « revenir en arrière ». Jaurès affirmait : « La société d’aujourd’hui est divisée entre capitalistes et prolétaires ; mais, en même temps, elle est menacée par le retour offensif de toutes les forces du passé, par le retour offensif de la barbarie féodale, de la toute-puissance de l’Église, et c’est le devoir des socialistes, quand la liberté républicaine est en jeu, quand la liberté de conscience est menacée, quand les vieux préjugés qui ressuscitent les haines de races et les atroces querelles religieuses des siècles passés paraissent renaître, c’est le devoir du prolétariat socialiste de marcher avec celle des fractions bourgeoises qui ne veut pas revenir en arrière (4) ». La position de Jaurès l’a emporté sur celle de Guesde. Jaurès n’avait tort de dire que les clivages de classe ne disent pas le tout de la justice. Mais Jaurès a dit plus, il a sanctifié « les forces du progrès », celle de l’avenir « qui vient ». On peut voir dans cette vision du progrès ce qui a déterminé l’avenir de la gauche en France. C’est aussi le fruit de la pensée profonde qui a toujours animé la gauche. C’est le triomphe de l’idée de progrès, de l’idée que l’avenir sera toujours meilleur que le passé, C’est aussi l’idée que, quand la réalité semble démentir la prédiction de progrès, ce ne peut être à cause de limites historiques, ou de contradictions insolubles, mais à cause de la « méchanceté» d’une faction, d’une minorité, de « malfaisants » que, justement, il faut « réduire ».

La gauche, en choisissant Jaurès, est tombée du côté où elle penchait. Pour Jaurès, « le socialisme, c’est la République qui a résolu la question sociale » note Gérard Belloin (5). La vision « continuiste » de Jaurès a cette conséquence : il ne faut pas tant « battre politiquement la bourgeoisie » que « faire avancer le progrès ». En ce sens, la séparation de l’Église et de l’État, dont on pourrait penser qu’elle n’a pas de rapport avec le socialisme, en a un. Il s’agit, en boutant l’Église hors de l’État, de faire coïncider la société avec elle-même. L’État sans Dieu coïncidera avec une société sans Dieu.

Or cette laïcisation de la société n’est pas seulement, ni même principalement, portée par les socialistes. Elle l’est par le Parti radical-socialiste. Il y a donc une continuité entre le socialisme et la gauche libérale-progressiste, puis radical-socialiste à partir de 1901, celle qui a autorisé la création des syndicats (avec la loi Waldeck-Rousseau de 1884). Si le socialisme s’est historiquement presque toujours dit « de gauche », ce n’est pas par erreur, comme tendrait à le faire penser une lecture rapide de Jean-Claude Michéa (qui a bien sûr raison de rappeler que Marx lui-même ne s’est jamais dit « de gauche » bien qu’inspiré par les… hégéliens de gauche, comme quoi on n’évacue pas si facilement cette référence). Ce n’est pas par erreur, c’est parce qu’il y a un lien entre la laïcisation de la société et l’espérance socialiste. Il y a donc un lien, une parenté entre un socialiste et un laïciste même anti-collectiviste.

Le socialisme reprend la promesse des fins dernières. Ce n’est pas pour la laisser à l’Église de Dieu. Ces fins dernières sont transposées sur terre. Dans la conception de ces fins dernières, la vision des stades « nécessaires et successifs » du « développement historique » est essentielle. C’est pourquoi les socialistes, même quand, en pratique, ils étaient parfaitement modérés et réformistes, rejetaient la vision d’Édouard Bernstein expliquant qu’il n’y a peut-être pas de concentration croissante du capital, et que la révolution prolétarienne ne sera donc sans doute ni inéluctable ni nécessaire. Évolution plutôt que révolution.

Qu’ils soient réformistes ou révolutionnaires – question de méthode et non de différent sur l’objectif – les socialistes ont pourtant tous le même Dieu : c’est la science, et plus encore le progrès de la science. Pour Marcelin Berthelot, à la suite d’Auguste Comte et avec Ernest Renan, la science doit « prendre la place de Dieu ». La société doit être dirigée par la science. La science, pensait Jaurès de son côté, fait partie des « forces neuves » qui concourent à « la grande paix humaine ».

La croyance en la science, la foi dans la raison ont amené les socialistes, y compris ceux d’entre eux s’appelant « communistes », à croire que l’école peut résoudre tous les problèmes. C’est pourquoi, avec Lucien Herr, cofondateur de L’Humanité, le socialisme fut, dans les années 1910, si lié aux milieux enseignants, universitaires, intellectuels. C’est une caractéristique qui restera longtemps actuelle.

Le Parti communiste, nouvel acteur de la gauche à partir du Congrès de Tours de 1920, insiste lui aussi sur les vertus émancipatrices de l’école. Certes, il le fait surtout dans ses périodes « unitaires », en dehors de ses périodes de repli « sectaire », de type « classe contre classe », ou « feu sur les ours savants de la social-démocratie (Aragon, 1931) », périodes « rupturalistes » qui ne lui étaient guère favorables électoralement. L’école, pour les socialistes et les communistes, participe de la « création continue » de la démocratie, celle qui va vers le socialisme, et provient en droite ligne de la Révolution française, dès 1789, et sans rien en exclure, et surtout pas 1793-94. Le socialisme a toujours vu l’école comme une nouvelle religion, la bonne religion menant au socialisme par la diffusion de la connaissance, de la science et la dissipation des brumes de l’obscurantisme, celui-ci resté attaché à des différences illusoires qui existeraient entre peuples, races, religions, sexes. Face à ces différences, socialistes et communistes expliquent que le progrès, le sens de l’histoire, c’est que l’humanité est une, et de toute façon (si on en douterait) va vers l’unité. D’où l’actuelle défense de l’androgynie par la gauche sociétale « genriste (6) » actuelle.

Solidaire de la laïcisation menée par la gauche avec les radicaux-socialistes, les hommes de la S.F.I.O. considèrent que le socialisme, c’est « la République accomplie » selon l’expression de Jean Jaurès, loin, très loin des positions ultra-minoritaires défendues par exemple au sein du Cercle Proudhon. Ce qui prime dans la pensée socialiste, c’est la continuité Révolution française – République – Socialisme. De là s’ensuivent et s’expliquent beaucoup de choses.

Solidaires de la nation laïcisée, les socialistes le sont aussi, en 1914, de la République française opposée aux Empires centraux. La défaite de la République serait pour eux la fin des espérances socialistes. Jules Guesde, devenu ministre après la déclaration de guerre de 1914, se réfère alors aux Jacobins. Décidément, c’est toujours la Révolution française qui inspire les socialistes et structure leur imaginaire. Bien sûr, partout en Europe, les socialistes se rallient aux élans patriotiques. Chaque socialisme y met ses spécificités, tel le souvenir de la guerre de Libération de 1813 en Allemagne. Mais il y a un point commun : si le socialisme c’est le dépassement des égoïsmes, le patriotisme, ce l’est aussi. Surtout, les sentiments d’appartenance nationale s’avèrent infiniment plus forts que les opinions politiques, même enracinées dans une certaine « conscience de classe ». Les ouvriers français n’oublient pas qu’ils sont ouvriers, mais ils sont d’abord ouvriers français. La patrie est pour tous un « vivre-ensemble » menacé, c’est une terre, une langue, une attache plus forte que tant d’autres.

L’Action française, bien qu’ennemie de la République, « la Gueuse », se rallie, tout comme la S.F.I.O., à l’Union sacrée (de même qu’en 1940, l’A.F. donnera de très nombreux cadres à la Résistance). « C’est la guerre [de 1914] qui, précisément, a révélé qu’il s’agissait de tout autre chose [le sentiment patriotique] que d’une affaire de propagande. Lorsque des millions d’individus acceptent de mourir pour une cause, nous sommes en présence en présence de motivations qui puisent au plus profond de leur être », remarque Gérard Belloin (7).

Le P.C.F., un parti de type nouveau

Ralliés à l’Union sacrée, la majorité des socialistes français subirent certes, en 1918 et après, le contrecoup de la disparition de la « fraternité du front ». La majorité d’entre eux se rallient aux 21 conditions de la nouvelle Internationale, celle de Lénine. Ils ne prennent d’abord pas au sérieux toutes ces conditions, ce qui explique tant de départs du nouveau P.C.F.-S.F.I.C. Avec le nouveau Parti, il s’agit pourtant bel et bien de rompre avec l’esprit « frondeur » et avec la dispersion des socialistes. Il s’agit de bâtir un « parti de type nouveau », un « parti-armée », capable d’opérer des volte-face en ordre groupé. Le nouveau parti est détenteur d’une science, le matérialisme historique et dialectique, et dépositaire d’une foi, la foi en l’avènement universel du socialisme, conformément au sens de l’histoire. Les socialistes français ont le sentiment de recommencer la Révolution française, voire, de la mener à son vrai terme. Mais ils n’ont pas fait la révolution socialiste, contrairement aux communistes russes, d’où une forme de complexe vis-à-vis d’eux. Il leur faut donc être d’autant plus dévoué à la « patrie du socialisme », l’Union soviétique. Lénine joue du prestige de la Grande Révolution. » Nous, les bolcheviks, sommes les Jacobins de la révolution prolétarienne (8) », proclame-t-il. Le léninisme s’appuie sur la culture de la radicalité, voire sur son culte, dans le prolongement de l’admiration pour les « grands ancêtres » de la Révolution.

Dans le même temps, en France, la guerre de 14-18 produit une désillusion profonde par rapport à la conception d’indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques (9). Ce sont ainsi, curieusement, en majorité des gens issus de l’anarcho-syndicalisme des années 1910 qui fondent en 1921 la C.G.T.U., le syndicat lié, et même inféodé au nouveau Parti communiste. Voilà quel fut le fruit de la désillusion par rapport à la doctrine d’indépendance syndicale d’avant la Grande Guerre (la Charte d’Amiens de 1906). La bolchévisation du Parti communiste, la doctrine « classe contre classe » amena ainsi le P.C.F. à s’opposer au Cartel des Gauches de 1924. Le P.C.F. se voulut ainsi parfois socialiste au-delà du clivage droite-gauche et de ses illusions, qui sont les illusions du réformisme, et qu’il appela souvent trahisons (10). Mais ce ne fut que lorsque le P.C.F. accepta de s’inscrire dans le clivage droite-gauche, de préférence en étant dominant, qu’il se situa à un haut niveau de popularité.

Naissance du P.C.F., scission de la C.G.T. et création de la C.G.T.U. : pour socialistes et communistes, la guerre de 1914 a joué un rôle d’accélérateur. La guerre a créé ce que Lénine a appelé deux « poussins » : l’Allemagne et la Russie. Les deux étaient prêts pour la Révolution. L’un franchit le pas, l’autre non. Il faut se mettre « à l’école du capitalisme d’État allemand », disait Lénine (11). L’économie de guerre allemande est en effet selon lui la matrice du socialisme. Elle réalise la concentration et centralisation de l’économie entre quelques mains, elle repose sur le dirigisme et la mobilisation de tous. C’est une économie à laquelle il ne manque que la prise du pouvoir politique par le prolétariat. Il s’agit en somme de faire mieux que les militaristes allemands, en mettant l’outil qu’ils ont créé au service du peuple travailleur. Quand l’espérance de la révolution mondiale aura laissé la place à la montée des fascismes, les communistes considéreront, particulièrement en Allemagne, qu’il s’agit là encore, comme avec la guerre de 1914, d’une accélération du mouvement historique. La montée des fascismes montrerait que le temps des démocraties est décidément terminé et que celui du communisme est venu. Face aux fascismes, derniers soubresaut d’un système capitaliste à bout de souffle, le communisme serait la seule issue.

L’ère des masses fut ainsi interprétée par les socialistes et communistes comme génératrice d’une nouvelle rationalité. Les aspirations à l’égalité des conditions et à la mise en commun des biens l’emporteraient sur le patriotisme, le goût de la propriété, les anciennes valeurs. Plus encore, la politique se trouverait chargée d’assumer une fonction auparavant dévolue à la religion : donner du sens à la vie. Mais dans ce domaine ce furent les fascismes qui, pendant une ou deux décennies, apparurent mieux placés que le communisme pour jouer ce rôle.

Pour les communistes français, la solidarité avec l’U.R.S.S., et plus précisément l’alignement sur l’Union soviétique, est indissociable de leur idée du progrès et donc de la Révolution. Les frontières de l’U.R.S.S. étaient pour les communistes les frontières provisoires de la révolution mondiale. Et pour les socialistes ? Pour les gardiens de ce que Léon Blum avait appelé la « vieille maison « ? Les choses étaient moins simples qu’on pourrait le croire. Pour les socialistes même antitotalitaires, la critique de l’U.R.S.S. n’était pas aisée. Exemple : Jean Zyromski, Marceau Pivert, Oreste Rosenfeld, au sein de la S.F.I.O., représentaient la gauche, avec le courant La Bataille socialiste. Or, ils considéraient que, malgré toutes les insuffisances de l’URSS, l’essentiel était que, par l’industrialisation, la Russie se rapprochait quand même du socialisme.

Les périodes où le P.C.F. fut le plus à l’aise dans l’Entre-deux-guerres furent celles où les exigences de la politique internationale de l’URSS étaient de rompre son isolement et d’encercler l’Allemagne. Ce sont les périodes qui amenèrent le P.C.F. à être tactiquement unitaire, sans renier en rien ses analyses et préventions contre les sociaux-démocrates mais en les faisant passer au second rang. Cette période unitaire, c’est le grand tournant de 1934, avec le 27 juillet, la signature du pacte d’unité d’action entre P.C.F. et S.F.I.O., rejoints plus tard par le Parti radical, ce pacte préludant au Rassemblement populaire, puisque tel était le nom officiel de ce que l’on désignera plus couramment sous le nom de Front populaire.

Dans le cadre du « grand tournant », le P.C.F. défend l’idée d’« avancées » démocratiques mais non socialistes. Il s’agit de n’effrayer personne. C’est pourquoi le P.C.F., pour garantir le caractère non socialiste du projet commun avec la S.F.I.O., tient à ce que le Parti radical en soit partie prenante, ce parti étant lié à la petite bourgeoisie anti-collectiviste et garant de ses intérêts dans la vision « classiste » un peu sommaire du P.C. Il fallait d’autant moins pour le P.C.F. se trouver dans un tête à tête avec la S.F.I.O. qu’il lui déniait une quelconque légitimité en matière de socialisme.

Le tournant patriotique, réformiste et unitaire « à gauche » du P.C.F. montra l’osmose, dans la culture politique de la gauche, entre esprit socialiste et esprit républicain. C’est pourquoi ce tournant tactique apparut comme « naturel ». Il fut en conséquence propice aux succès électoraux du P.C. : 10 % des voix en 1924, 11 % en 1928 mais 15 % en 1936. Les périodes unitaires avaient encore un autre mérite pour le P.C.F. : elles permettaient d’exiger des socialistes qu’ils mettent en sourdine leurs critiques de l’U.R.S.S. L’antifascisme était un excellent argument pour faire barrage aux critiques du stalinisme. C’est pourquoi le pacte germano-soviétique de 1939 mit le P.C.F. dans un grand malaise. Il amena de nombreuses défections. Il signifiait un retour à l’isolement, l’abandon de l’antifascisme et du patriotisme le plus élémentaire, celui que se manifeste face à l’Allemagne. Le P.C.F. pourtant tellement plus à l’aise sur la ligne « patriote » et « démocrate » que sur la ligne « classe contre classe » suivit pourtant la consigne de Staline, précisément parce que la brutale bolchévisation des années 1921-28 avait porté ses fruits. Cela allait loin avec le pacte germano-soviétique. Molotov affirmait au soviet suprême : « Il est criminel de faire la guerre à l’hitlérisme(17 novembre 1939) (12). » L’anti-bellicisme et même le défaitisme révolutionnaire furent la position du P.C.F. jusqu’au 22 juin 1941, non sans vouloir récupérer l’exaspération du peuple français due à la fois à la guerre, à l’impréparation, à la défaite et aux prélèvements du fait de l’Occupant.

Tout change avec l’entrée de l’U.R.S.S. dans la guerre. Résistants tardifs, les communistes voulurent distinguer leur résistance de celle des autres. Les attentats individuels contre les Allemands, facteurs de représailles y compris contre bien des Français pas le moins du monde communistes, fut la marque de fabrique de la résistance communiste. Ce fut l’instrument de démarquage de la résistance communiste. Après avoir salué à l’été 1940 les « discussions amicales » (sic) qui se nouaient (paraît-il) entre travailleurs parisiens et soldats allemands, les communistes prônèrent la haine liquidatrice contre les Occupants. Un mot d’ordre de 1944 disait : « À chacun son boche » (un militant du P.C.F., Pierre Broué se fit exclure pour avoir critiqué ce mot d’ordre).

À la victoire des Alliés, les communistes plastronnent. Pour le P.C.F., la guerre avait montré non seulement la viabilité du communisme vainqueur de la moderne Allemagne nazie, mais aussi sa supériorité sur tout autre système. Cela rendait d’autant plus légitime de travailler à l’accouchement du socialisme en France. En 1946, les socialistes eux-mêmes montraient leurs complexes vis-à-vis du système soviétique. Avec Guy Mollet et contre Léon Blum, ils se proclamaient marxistes (dans la plus pure tradition de Jules Guesde) et ils refusaient de servir à la « prolongation », disaient-ils, d’un « système agonisant » (le capitalisme selon Guy Mollet). Le Front populaire avait vu le P.C.F. pratiquer un soutien sans participation au premier gouvernement Blum. De 1945 à 1947, il pratiqua une forme de participation sans soutien aux gouvernements de la Libération. À partir de 1947 et de la conférence constitutive du Kominform, à Szklarska Poreba en Pologne, le « national-thorézisme » du P.C.F., sa version française du stalinisme, l’amena à des « innovations » théoriques telle la théorie de la paupérisation absolue des travailleurs (1955). Alors que les nouvelles classes moyennes (cadres, techniciens, fonctionnaires…) se développaient, le P.C.F., dans les années 50, les analyse essentiellement comme des parasites de la classe productive. Le P.C.F. s’oppose ainsi aux thèses de la « nouvelle classe ouvrière (13) ». Il abandonnera la thèse de la paupérisation dite « absolue » en 1964.

Sur la question de l’Algérie, le P.C.F. est d’abord très réservé par rapport à l’idée de l’indépendance (14). Il craint que celle-ci ne ralentisse le développement des forces productives, et indirectement donc, le passage au socialisme. Le P.C.F. se rallie à l’idée d’indépendance de l’Algérie essentiellement en fonction des intérêts de la politique internationale de l’U.R.S.S. Au-delà de ces aspects tactiques, il y a un point commun dans l’analyse « progressiste » aussi bien des socialistes que des communistes. Cet aspect, c’est que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est subordonné à la nécessité de franchir les étapes historiques du développement, étapes dont la dernière est le socialisme.

Si l’anticolonialisme faisait partie des 21 conditions d’adhésion à la IIIe Internationale dirigée de Moscou, c’est plus pour des raisons tactiques que pour des raisons de fond. L’histoire l’a montré : au moment où le P.C.F. soutenait les aspirations à l’indépendance de l’Algérie, il s’opposait au soulèvement hongrois. Georges Marchais soutiendra ensuite, pour des raisons d’ailleurs défendables en politique internationale face à l’hégémonie américaine, l’intervention russe en Afghanistan, qui n’allait tout de même pas dans le sens du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Cela ne se comprend pas hors de la matrice même de la culture progressiste du P.C.F. comme du reste de la gauche. La référence à la Révolution française, qui prétendait « apporter la liberté » au monde, est là encore toujours déterminante. La révolte hongroise de 1956 ? Une reprise de la « contre-révolution » vendéenne de 1793. Ainsi, le P.C.F. peut-il critiquer cette révolte, en l’assimilant notamment aux Croix Fléchées ( !), qui étaient bien oubliés dans la Hongrie des années 50, en puisant au cœur même de la culture politique de la France. Dans le même temps, le lancement de Spoutnik (1957) et l’aventure de Gagarine, le premier homme dans l’espace (1961) semblent montrer que le socialisme, c’est la science. Dans le scientisme ambiant de la gauche républicaine, et pas seulement des communistes, c’est un argument très fort. Si le socialisme est bon pour la science, n’est-il pas l’avenir ?

En 1958, la création de la Ve République isole d’abord le P.C.F. En difficulté, il plonge électoralement. Il est aussi isolé. Dans un premier temps, Guy Mollet est ministre de de Gaulle. Il n’y a que le P.C.F. et l’extrême droite dans l’opposition. L’attachement affiché du P.C.F. aux institutions de la IVe République le met dans une posture parfaitement minoritaire. Bien entendu, le refus du « pouvoir personnel » de de Gaulle le situe dans la tradition du parlementarisme (plus doctrinal que réel au demeurant) de la Révolution française. Le P.C.F. est aussi dans la nostalgie de la Constitution de 1793 (jamais appliquée). Dès 1962, le P.C.F. peut échapper à son isolement. Il se rapproche alors de la S.F.I.O., revenue dans l’opposition face à de Gaulle. C’est une période où le P.C.F. joue pleinement de l’ambivalence de l’aspiration socialiste en France.

Pour beaucoup de Français le socialisme, c’est plus de justice sociale, mais aussi plus d’État, et donc plus de protections. Pour beaucoup, le socialisme ce n’est pas la collectivisation c’est plus de (petite) propriété et plus de sécurité. C’est particulièrement vrai pour le monde paysan. Le slogan du P.C. dit : « La terre à ceux qui la travaillent ». Le mot d’ordre séduit, face à la concentration des terres, et il n’a bien sûr aucun rapport avec les kolkhozes (fermes collectives) et les sovkhozes (fermes d’État) du socialisme réel de type soviétique. Ce tropisme paysan du P.C.F. sera manifeste avec l’accession au secrétariat général, poste suprême du Parti, de 1964 à 1969 de Waldeck Rochet, patron de l’hebdomadaire communiste La Terre. Son successeur à la tête de cet hebdomadaire, André Lajoinie, sera aussi un dirigeant important du P.C., et son candidat aux présidentielle de 1988.

En s’étant rapproché de la S.F.I.O. dans les années 60, le P.C.F. est plutôt en position de force. Il manifeste une grande vitalité intellectuelle, contrastant avec l’atonie des socialistes, partagés entre un réformisme mou et un esprit « modernisateur » séduisant auprès d’une partie des élites mais laissant indifférentes les couches populaires.

Après la thèse de la paupérisation absolue des travailleurs, le P.C.F. développe, à partir des années 60, une idée beaucoup plus réaliste. C’est la thèse de l’apparition de nouvelles couches sociales, en lien avec la Révolution scientifique et technique (R.S.T.) : cybernétique, robotique, informatique (15). Cette révolution des technologies et des pratiques productives est interprétée comme un nouveau bond en avant des forces productives. Cette révolution pousserait à une conséquence inéluctable : la socialisation des moyens de production. Le capital privé, parcellisé serait en effet trop étroit pour être au niveau de la poussée des forces productives. À partir de là, le P.C.F. théorisait une alliance avec les nouvelles couches intermédiaires salariées, les techniciens, les ingénieurs, les cadres. Cette démarche fut explicitée au cours de la célèbre session du Comité central d’Argenteuil en 1966. C’est dans cet esprit qu’en 1978, le P.C.F. présentait Philippe Herzog contre Paul Quilès, socialiste, à Paris XIIIe, deux polytechniciens dans un quartier de nouvelles couches salariées. Le paradoxe est que le P.C.F. évolue sur ses analyses sociales et sociétales quand le modèle soviétique commence à servir de repoussoir, à partir de la fin des années 60.

Un grand coup porté au progressisme du P.C.F. est le rapport du Club de Rome, Les limites de la croissance (1972). C’est la même année qu’est signé avec le Nouveau parti socialiste et les Radicaux de gauche le Programme commun de gouvernement (P.C.G.) qui soulève un immense espoir. Contrairement au Rassemblement populaire de 1936 l’Union de la gauche se donne des objectifs socialistes, avec un important programme de nationalisations. Le Parti socialiste semble vouloir « imiter » le P.C., parlant de « Front de classe » là où le P.C.F. parle d’« Union du peuple de France ».

Pourtant, très vite, le projet « socialiste », après la victoire de 1981, change d’horizon. Il abandonne en un an toute perspective socialiste : la rigueur intervient dès 1982 et est confirmée par le tournant de mars 1983. Plus encore, le pouvoir est abandonné d’un côté aux « experts » et de l’autre aux « communicants ». Le P.C.F. est entraîné dans le discrédit de la gauche. Il partage son impuissance dans le domaine économique et social. Désindustrialisation et chômage s’accélèrent. Un cruel slogan s’entend : « Rose promise, chomdu ».

À cela s’ajoute un nouveau climat international. Dans les années 70, l’U.R.S.S. était critiquée vigoureusement (en France déjà par les nouveaux philosophes) mais était au fait de sa puissance mondiale. Son influence s’exerçait partout. Dans les années 80, ce n’est plus l’U.R.S.S. qui est à l’initiative, ce sont les nouveaux libéraux, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Ce sont eux qui donnent le ton. Aussi, quand, en 1980, le P.C.F. juge le bilan des pays socialistes « globalement positif », il est à contre-courant de l’opinion dominante. L’U.R.S.S. décline sur la scène internationale en même temps qu’elle fait horreur aux intellectuels et aux maîtres des médias. Gorbatchev essaiera de réduire d’abord la tension internationale et donc les dépenses militaires pour donner du grain à moudre à la société soviétique mais il ne réussira qu’à montrer les faiblesses de son empire, d’où l’écroulement rapide de 1989 du bloc de l’Est.

En France, avec l’affaiblissement rapide et irréversible (contrairement à toutes ses autres périodes historiques) du P.C.F., le président de la République Mitterrand et la gauche ne disposent plus de relais dans les couches populaires, d’autant qu’une partie de celles-ci passent électoralement au Front national, mais aussi s’enfoncent dans une abstention durable.

En outre, l’évolution de la société n’est pas favorable au socialisme. Depuis 1974, le nombre d’ouvriers cesse de croître, les classes moyennes se développent, mais s’éloignent du champ de la production. En 1984, Fabius, qui annonce le règne les « experts », explique que l’important est « que les choses marchent ». Ce langage apolitique, transversal, se retrouvera dans la bouche de la plupart des hommes politiques, de droite et de gauche. Il signifie bien entendu la fin des catégories politiques. Il s’agit de « changer » avec le monde et dans le même sens que le monde. Il s’agit d’être « moderne ». Qui voudrait ne pas être moderne ? En 1989-90, le P.C.F. se retrouve orphelin du « socialisme réel », de ce qui fut « la grande lueur à l’Est ». C’est la fin de « l’homme rouge (16) ». La montée des classes moyennes, qui pour autant ne sont pas épargnées par les difficultés sociales, est l’objet des prédictions de Giscard d’Estaing dès les années 70. Il prophétise la structuration de la société autour d’un grand « groupe central ». Le Parti socialiste, dans les années 80, se rallie à cette idée de la « moyennisation » de la société française. Il remplace sa théorie du « Front de classe » par la mise en avant d’enjeux sociétaux : la lutte contre le racisme, les discriminations, le Front national, la lutte pour l’égalité homme – femme, etc. Le sociétal à la place du social. Le discours sur la modernisation de l’économie mais aussi des rapports sociaux prédomine.

Dans le même temps, comme le remarque Gérard Belloin, « l’ascenseur social a fait place au descenseur social et l’école majore les inégalités sociales originelles ». Cela pourrait créer une situation révolutionnaire. Il n’en est rien. Pourquoi ? Parce que le capitalisme a créé un nouveau mode de vie et une accoutumance à ce mode de vie. C’est le consumérisme. C’est le despotisme publicitaire. L’illimitation du marché apparaît un remède à la finitude de la vie humaine. L’horizon humain est privatisé, il devient une simple affaire individuelle, tout en étant hanté par le mimétisme. La fonction paternelle n’est plus assumée symboliquement (17). Le « monstre doux » (Raffaele Simone) réactualise Tocqueville : le despotisme doux, c’est l’État, c’est le nouveau totalitarisme liquide, post-démocratique, celui qui « dégrade les hommes sans les tourmenter ». Face à cela, il faut d’autres finalités que la production, autre chose que le socialisme tel qu’il a existé c’est-à-dire productiviste, ou un autre socialisme, ce qui revient au même. C’est ce qu’avait vu André Gorz : « Rien ne garantit que la croissance augmentera la disponibilité des produits dont la population a besoin (18) ». Le tournant écologique s’impose dans les faits, pas encore dans les esprits.

Pierre Le Vigan

Notes

1 : Voir Vouvray avant Balzac, 1745-1836, Éditions de la ville de Vouvray, Indre et Loire

2 : Jules Michelet, Histoire de la Révolution, « Introduction », 1853.

3 : Marx et Engels, L’idéologie allemande, 1846, Éditions sociales, 1952.

4 : Discours, Lille, 26 novembre 1900.

5 : Gérard Belloin, La fin du rêve socialiste. L’impasse du XXe siècle, Le Bord de l’eau, 2014.

6 : Genriste : adepte de la théorie du genre.

7 : Gérard Belloin, La fin du rêve socialiste, op. cit.

8 : Lénine, Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, 1905.

9 : Cette conception était celle de Marx, « Les syndicats ne doivent jamais être associés à un groupement politique ni dépendre de celui-ci; autrement, ils ne rempliraient pas leur tâche et recevraient un coup mortel », entretien avec Johann Hamann, 27 novembre 1869, in La révolution prolétarienne, novembre 1926.

10 : La vision communiste est analysée dans Collectif, Histoire du réformisme en France depuis 1920, 2 tomes, Éditions sociales, 1976.

11 : Lénine, Sur l’infantilisme de gauche et les idées petites-bourgeoises, 5 mai 1918.

12 : Voir par exemple René Lefeuvre, « Le parti communiste, ligne et tournants », in Cahiers Spartacus, 1946.

13 : Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière, Seuil, 1963. Lire aussi Serge Mallet, « La nouvelle classe ouvrière et le socialisme », in Revue Internationale du Socialisme, n° 8, 1965.

14 : Il se trouve en outre qu’il est bien implanté en Algérie surtout à Bab el Oued. Voir le témoignage de Gaby Charroux, La Marseillaise, 2 septembre 2014.

15 : Cette notion doit beaucoup à Jacques Ellul et au philosophe tchèque Radovan Richta.

16 : Svetlana Alexievitch, La Fin de l’homme rouge, Actes Sud, 2013.

17 : Voir François Richard, L’actuel malaise dans la culture, L’Olivier, 2011.

18 : André Gorz, « Richesse sans valeur, valeur sans richesse », in Cadernos I.H.U. Ideias, 31, Sao Paulo, Unisinos, 2005.

• Gérard Belloin, La fin du rêve socialiste. L’impasse du XXe siècle, Le Bord de l’eau, 2014, 278 p., 20 €.

• D’abord mis en ligne sur Métamag, le 12 septembre 2014.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3972

00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socialisme, théorie politique, politologie, histoire, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Lovecraftian Fiction of Don Webb

Knowing All the Angles:

The Lovecraftian Fiction of Don Webb

By James J. O'Meara

Ex: http://www.counter-currents.com

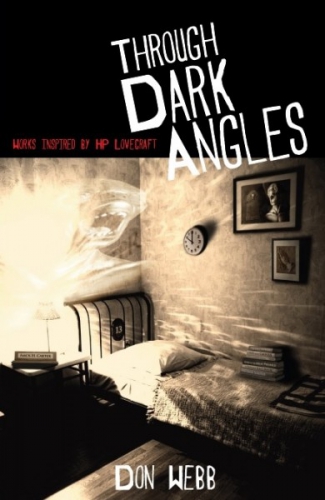

Don Webb

Through Dark Angles: Works Inspired by H. P. Lovecraft [2]

New York: Hippocampus Press, 2014

“A firm rule must be imposed upon our nation before it destroys itself. The United States needs some theology and geometry, some taste and decency. I suspect that we are teetering on the edge of the abyss.” — John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces

“I don’t know if I am delivering cows to the slaughterhouse door or helping beautiful butterflies out of their cocoon. . . . I made simple diagrams showing all the angles. Humans picked up where they had stopped four thousand years ago.” — Don Webb, “The Megalith Plague”

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Earlier still, as a mere sprout growing up in Texas, Webb had discovered the chilly pleasures of weird fiction, and H. P. Lovecraft in particular. So, like so many others, it was natural that he should turn his hand to tales inspired by Lovecraft and his mythos. He’s now a professor of writing at the University of Texas, and this collection brings together about thirty years’ worth of his homages to the eldritch Master, each one also dedicated to another weird writer.

Now, before you saddle up and hit the trail, heading out the other direction, expecting the literary equivalent of a Star Trek convention,[1] well, just hold your horses, pardner[2] — you should know right away that these are no ordinary, all too ordinary, works of Lovecraft pastiche.

Apart from literary polish, what sets these tales apart from others and links them all together — or manifests itself within them — is Webb’s particular take on Lovecraft and the occult in general.

Reflecting perhaps his day job as an English professor, Webb distinguishes the tragic approach to Lovecraft — epitomized by such “miserablists” as Thomas Ligotti — and the comedic (as in the Divine Comedy) — well represented by August Derleth. For the one, knowledge brings disaster and, well, misery; for the other, the officially sanctioned dogmas of revealed religion assure us that all will be set right eventually.

Webb then announces a third approach, his own — the Epic. Lovecraft characters such as Randolph Carter or Joseph Curwen “rebel[s] against cosmic injustice,” and