Parution du numéro 480 du Bulletin célinien

Sommaire :

Les mystères de Londres

La réception critique de Féerie

Exhumation littéraire

Dans la bibliothèque de Céline (Balzac)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du numéro 480 du Bulletin célinien

Sommaire :

Les mystères de Londres

La réception critique de Féerie

Exhumation littéraire

Dans la bibliothèque de Céline (Balzac)

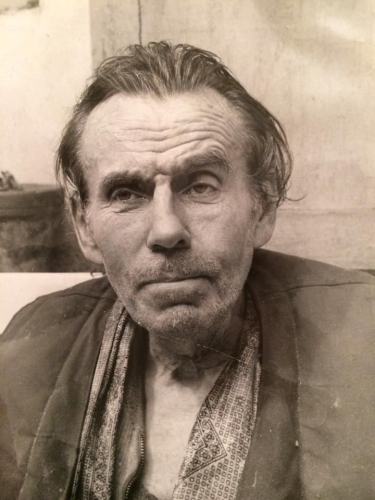

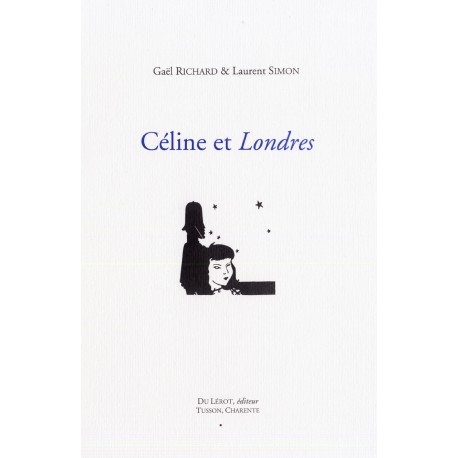

Deux ans seulement après la parution de Londres, Gaël Richard, auquel on doit plusieurs sommes céliniennes d’importance, nous procure un opus décryptant, en lien avec ce qu’on sait déjà sur cette période de la vie de Louis Destouches, les apports biographiques inclus dans ce manuscrit retrouvé et les interférences avec la fiction. Les dix mois qu’il passa dans la capitale britannique durant la Grande Guerre demeurent la partie la plus mystérieuse de sa vie. Et l’une des plus décisives car c’est durant cette période qu’il s’affranchit des règles édictées par son éducation petite-bourgeoise.

Décisive aussi sur le plan esthétique : c’est alors qu’il découvre avec enchantement le music-hall et les danseuses, initiation qu’il n’aura de cesse de revendiquer en tant qu’écrivain : « J’ai piqué mes trilles dans le music-hall anglais […] dans le rythme, la cadence, l’audace des corps et des gestes. » C’est également à Londres qu’il s’initie à l’art de soigner. La fréquentation à Soho du milieu lui inspirera Guignol’s band, précédé de cette première tentative, Londres, découverte près d’un siècle après sa rédaction.

Et c’est là qu’il contracte un mariage qui ne sera pas déclaré au consulat de France et, par conséquent, non enregistré par l’administration française. À lui seul cet ouvrage justifie l’édition, parfois contestée, de ce manuscrit retrouvé que Céline ne destinait pas à la publication. Sur toutes les étapes de cette vie à Londres, Gaël Richard apporte des éléments inédits, des recoupements perspicaces et de pertinentes déductions que lui seul sans doute était en mesure d’apporter. Cela tient à sa formation basée sur la critique et l’étude des documents originaux. Quel autre céliniste serait capable d’explorer avec une telle maîtrise le vaste champ des archives ? C’est qu’il allie à la fois une connaissance très fine de la biographie et de l’œuvre célinienne avec une analyse méticuleuse des pièces d’état-civil mais aussi des ressources historiques et de la presse de l’époque.

Dans sa première partie, l’ouvrage est constitué de quatre sections distinctes : le travail de Destouches au bureau des passeports du consulat général de France ; ce que l’auteur nomme – clin d’œil au livre de Mahé – sa “brinquebale” avec son ami et collègue, Georges Geoffroy ; son retour à la vie civile après qu’il eut été réformé ; sa rencontre enfin avec les sœurs Nebout suivie de ce mariage éphémère avec l’une d’elles. Le livre est richement illustré de documents dont précisément l’acte de mariage de “Louis des Touches” et Suzanne Nebout, le 19 janvier 1916, et son annulation, le 6 février 1918.

« À la ronde du grand Londres », la seconde partie due à Laurent Simon, nous dévoile la géographie anglaise de Céline par un dictionnaire des lieux qu’il fréquenta ou mentionna dans son œuvre. Le coauteur, passé maître dans l’élaboration d’un tel dictionnaire, avait fait un travail comparable pour Paris. Celui-ci est de la même rigueur, émaillé de citations issues des romans mais aussi des pamphlets et de la correspondance. Ainsi a-t-on le plaisir d’explorer, dans l’ordre alphabétique, le Londres de Céline, du pub À la Croisière pour Dingly (pub tenu par Prospero dans Guignol’s band) au zoo de Londres dans Regent’s Park. Grâces soient rendues aux deux auteurs pour cet ouvrage magistral.

• Gaël RICHARD & Laurent SIMON, Céline et Londres, Du Lérot, 2024, 366 pages, table des illustrations et index.

20:57 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, letres françaises, littérature française, revue, louis-ferdinand céline, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

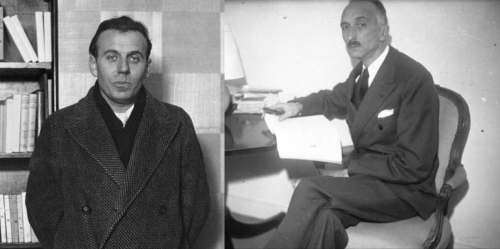

Parution du numéro 460 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Céline et “Le Livre de Poche”

Du nouveau sur Abel Bonnard ?

Normance vu par Kléber Haedens (1954)

Paul Valéry dans Londres

Louis Bertrand, précurseur de Bagatelles ?

Rencontre à Bikobimbo.

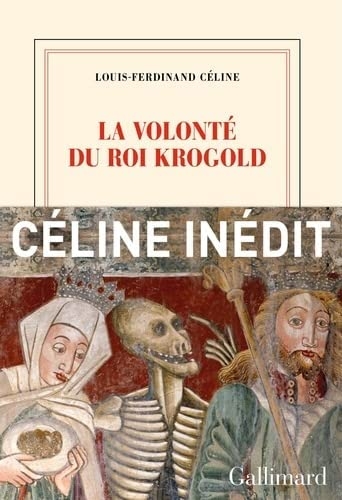

Nul doute que, pour les céliniens, cette année 2023 sera aussi faste que la précédente. Ces jours-ci paraît La Nouvelle Revue française (n° 655) avec un copieux dossier consacré à Céline. Au sommaire : la nouvelle « La vieille dégoûtante » (l’un des inédits retrouvés) complétée par plusieurs études sur les textes déjà publiés. Ils sont signés Philippe Bordas, Alban Cerisier, Yves Pagès et Javier Santiso. Fin avril paraîtra La Volonté du Roi Krogold, la légende gaélique à laquelle l’écrivain attachait tant de prix. Elle est proposée en deux versions : celle intitulée “La Légende du roi René” datant de la première moitié des années trente, et le texte portant le titre définitif écrit ultérieurement. En mai sortira un nouvel Album Céline (la première édition remonte à 1977), avec une nouvelle iconographie et un texte dû, cette fois, à Frédéric Vitoux. Suivront, prenant en compte les inédits retrouvés, les quatre éditions, revues et augmentées, des romans dans la “Bibliothèque de la Pléiade”.

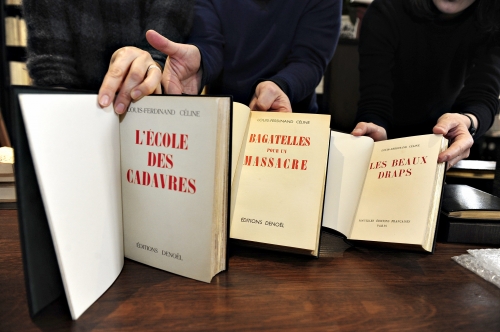

Lors d’une conférence qui eut lieu le mois passé à Enghien-les-Bains, François Gibault a révélé qu’une adaptation cinématographique de Voyage au bout de la nuit pourrait apparaître sur le grand écran dans deux ou trois ans. Si le contrat n’est pas encore signé, le projet est en bonne voie, d’autant que l’ayant droit a été approché par une importante société cinématographique ayant les moyens financiers de le concrétiser. Par ailleurs, le biographe de Céline a indiqué que Gallimard n’a nullement renoncé à une réédition des pamphlets, et ce avant 2032 qui verra l’œuvre tomber dans le domaine public. François Gibault précise qu’Antoine Gallimard a sollicité « des personnalités du monde juif » pour participer à cette réédition.

On se souvient qu’il y a quatre ans, lors du dîner annuel du CRIF, le président de la République avait déclaré qu’il n’était pas nécessaire, selon lui, de republier ces textes. Il avait, en revanche, regretté que Charles Maurras eût été retiré du livret des “Commémorations nationales”, estimant qu’il ne faut pas occulter la figure du fondateur de l’Action Française : « Nous devons la regarder comme faisant partie de l’histoire de France, l’occulter c’est vouloir reconstruire une autre forme de refoulé post-mémoriel et post-historique et cela dit quelque chose de nos propres faiblesses. » Ce qui vaut pour l’antisémite Maurras ne vaut donc pas pour l’antisémite Céline. On peut légitimement se demander si c’est le rôle de la plus haute autorité de l’État de dire quels textes doivent être réédités et ceux qui ne le doivent pas. Décidant récemment de la dissolution d’un groupuscule nationaliste (qui rendait notamment hommage à Robert Brasillach et aux morts du 6 février 1934), le gouvernement a, entre autres raisons, justifié cet acte en relevant « que le mois de février est traditionnellement marqué par les hommages rendus aux morts des émeutes du 6 février 1934 et à Robert Brasillach, condamné pour intelligence avec l’ennemi, fusillé le 6 février 1945 et qualifié de “poète” par ces nationalistes ». Ce décret, signé par le Ministre de l’Intérieur, est cosigné par la Première Ministre et le Président de la République. Serait-il défendu de rendre hommage à ces morts et de qualifier ainsi l’auteur des Poèmes de Fresnes, quelque opinion que l’on ait sur la valeur de ceux-ci ?

19:37 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

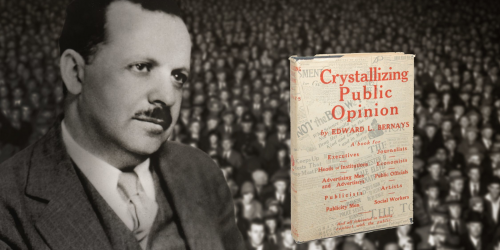

Edward Bernays et Louis-Ferdinand Céline face au conditionnement moderne

par Nicolas Bonnal

Avant d’étudier Bernays, on rappellera Céline. Apparemment, tout les oppose, mais sur l’essentiel ils sont d’accord : le monde moderne nous conditionne !

« Nous disions qu'au départ, tout article à "standardiser": vedette, écrivain, musicien, politicien, soutien-gorge, cosmétique, purgatif, doit être essentiellement, avant tout, typiquement médiocre. Condition absolue. Pour s'imposer au goût, à l'admiration des foules les plus abruties, des spectateurs, des électeurs les plus mélasseux, des plus stupides avaleurs de sornettes, des plus cons jobardeurs frénétiques du Progrès, l'article à lancer doit être encore plus con, plus méprisable qu'eux tous à la fois. »

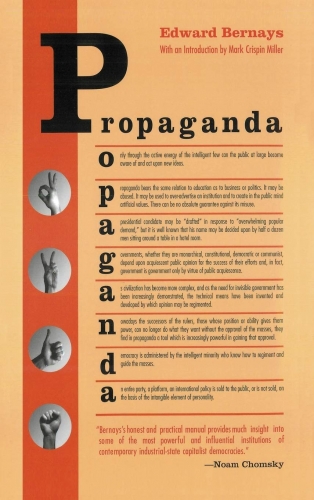

Bernays… C’est un des personnages les plus importants de l’histoire moderne, et on ne lui a pas suffisamment rendu hommage ! Il est le premier à avoir théorisé l’ingénierie du consensus et la définition du despotisme éclairé. Reprenons Normand Baillargeon :

Edouard Bernays est un expert en contrôle mental et en conditionnement de masse. C’est un neveu viennois de Freud, et comme son oncle un lecteur de Gustave Le Bon. Il émigre aux États-Unis, sans se préoccuper de ce qui va se passer à Vienne... Journaliste (dont le seul vrai rôle est de créer une opinion, de l’in-former au sens littéral), il travaille avec le président Wilson au Committee on Public Information, au cours de la première Guerre Mondiale. Dans les années Vingt, il applique à la marchandise et à la politique les leçons de la guerre et du conditionnement de masse ; c’est l’époque du spectaculaire diffus, comme dit Debord. A la fin de cette fascinante et marrante décennie, qui voit se conforter la société de consommation, le KKK en Amérique, le fascisme et le bolchévisme en Europe, le surréalisme et le radicalisme en France, qui voit progresser la radio, la presse illustrée et le cinéma, Bernays publie un très bon livre intitulé Propagande (la première congrégation de propagande vient de l’Eglise catholique, créée par Grégoire XV en 1622) où le plus normalement et le plus cyniquement du monde il dévoile ce qu’est la démocratie américaine moderne : un simple système de contrôle des foules à l’aide de moyens perfectionnés et primaires à la fois ; et une oligarchie, une cryptocratie plutôt où le sort de beaucoup d’hommes, pour prendre une formule célèbre, dépend d’un tout petit nombre de technocrates et de faiseurs d’opinion. C’est Bernays qui a imposé la cigarette en public pour les femmes ou le bacon and eggsau petit déjeuner par exemple : dix ans plus tard les hygiénistes nazis, aussi forts que lui en propagande (et pour cause, ils le lisaient) interdisent aux femmes de fumer pour raisons de santé. Au cours de la seconde guerre mondiale il travaille avec une autre cheville ouvrière d’importance, Walter Lippmann.

Avec un certain culot Bernays dévoile les arcanes de notre société de consommation. Elle est conduite par une poignée de dominants, de gouvernants invisibles. Rétrospectivement on trouve cette confession un rien provocante et –surtout – imprudente. A moins qu’il ne s’agît à l’époque pour ce fournisseur de services d’épater son innocente clientèle américaine ?

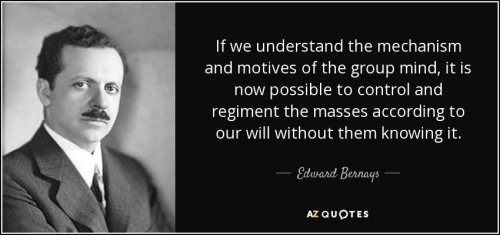

“Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisse.”

Bernays reprend l’image fameuse de Disraeli dans Coningsby: l’homme-manipulateur derrière la scène. C’est l’image du parrain, en fait un politicien, l’homme tireur de ficelles dont l’expert russe Ostrogorski a donné les détails et les recettes dans son classique sur les partis politiques publié en 1898, et qui est pour nous supérieur aux Pareto-Roberto Michels. Nous sommes dans une société technique, dominés par la machine (Cochin a récupéré aussi l’expression d’Ostrogorski) et les tireurs de ficelles, ou wire-pullers (souvenez-vous de l’affiche du Parrain, avec son montreur de marionnettes) ; ces hommes sont plus malins que nous, Bernays en conclut qu’il faut accepter leur pouvoir. La société sera ainsi plus smooth. On traduit ?

Comme je l’ai dit, Bernays écrit simplement et cyniquement. On continue donc:

“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”

La complexité suppose des élites techniques, les managers dont parle Burnham dans un autre classique célèbre (l’ère des managers, préfacé en France par Léon Blum en 1946). Il faut enrégimenter l’opinion, comme au cours de la première guerre mondiale, qui n’aura servi qu’à cela : devenir communiste, anticommuniste, nihiliste, consommateur ; comme on sait le nazisme sera autre chose, d’hypermoderne, subtil et fascinant, avec sa conquête spatiale et son techno-charisme – modèle du rock moderne (lisez ma damnation des stars).

L’ère des masses est aussi très bien décrite – mais pas comprise – par Ortega Y Gasset (il résume tout dans sa phrase célèbre ; « les terrasses des cafés sont pleines de consommateurs »…). Et cette expression, ère des masses, traduit tristement une standardisation des hommes qui acceptent humblement de se soumettre et de devenir inertes (Tocqueville, Ostrogorski, Cochin aussi décrivaient ce phénomène).

“Nous acceptons que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions dites d'intérêt général ; nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur, par exemple, ou un essayiste ou simplement une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite social standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons.”

Pour Bernays bien sûr on est inerte quand on résiste au système oppressant et progressiste (le social-corporatisme dénoncé dans les années 80 par Minc & co).

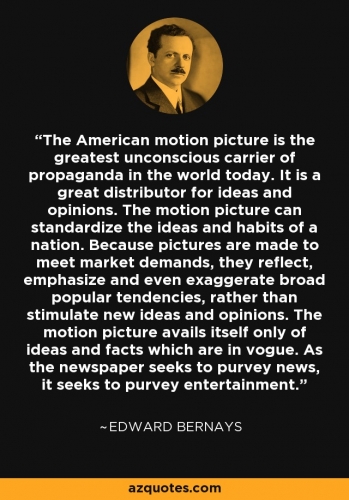

La standardisation décrite à cette époque par Sinclair Lewis dans son fameux Babbitt touche tous les détails de la vie quotidienne : Babbitt semble un robot humain plus qu’un chrétien (il fait son Church-shopping à l’américaine d’ailleurs), elle est remarquablement rendue dans le cinéma comique de l’époque, ou tout est mécanique, y compris les gags. Bergson a bien parlé de ce mécanisme plaqué sur du vivant. Il est favorisé par le progrès de la technique :

« Il y a cinquante ans, l'instrument par excellence de la propagande était le rassemblement public. À l'heure actuelle, il n'attire guère qu'une poignée de gens, à moins que le programme ne comporte des attractions extraordinaires. L'automobile incite nos compatriotes à sortir de chez eux, la radio les y retient, les deux ou trois éditions successives des quotidiens leur livrent les nouvelles au bureau, dans le métro, et surtout ils sont las des rassemblements bruyants. »

La capture de l’esprit humain est l’objectif du manipulateur d’opinion, du spécialiste en contrôle mental, cet héritier du magicien d’Oz.

“La société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toute sorte. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée.”

Concernant la première guerre mondiale, Bernays “révise” simplement l’Histoire en confiant que la croisade des démocraties contre l’Allemagne s’est fondée sur d’habituels clichés et mensonges ! Il a d’autant moins de complexes que c’est lui qui a mis cette propagande au point…

“Parallèlement, les manipulateurs de l'esprit patriotique utilisaient les clichés mentaux et les ressorts classiques de l'émotion pour provoquer des réactions collectives contre les atrocités alléguées, dresser les masses contre la terreur et la tyrannie de l'ennemi. Il était donc tout naturel qu'une fois la guerre terminée, les gens intelligents s'interrogent sur la possibilité d'appliquer une technique similaire aux problèmes du temps de paix.”

On n'a jamais vu un cynisme pareil. Machiavel est un enfant de chœur. La standardisation s’applique bien sûr à la politique. Il ne faut pas là non plus trop compliquer les choses, écrit Bernays. On a trois poudres à lessive pour laver le linge, qui toutes appartiennent à Procter & Gamble (les producteurs de soap séries à la TV) ou à Unilever ; et bien on aura deux ou trois partis politiques, et deux ou trois programmes simplifiés !

Bernays reprend également l’expression demachinede Moïse Ostrogorski (voir notre étude sur ce chercheur russe, qui disséqua et désossa l'enfer politique américain), qui décrit l’impeccable appareil politique d’un gros boss. La machine existe déjà chez le baroque Gracian. Ce qui est intéressant c’est de constater que la mécanique politique – celle qui a intéressé Cochin - vient d’avant la révolution industrielle. Le mot industrie désigne alors l’art du chat botté de Perrault, celui de tromper, d’enchanter – et de tuer ; l’élite des chats bottés de la politique, de la finance et de l’opinion est une élite d’experts se connaissant, souvent cooptés et pratiquant le prosélytisme. Suivons le guide :

“Il n'en est pas moins évident que les minorités intelligentes doivent, en permanence et systématiquement, nous soumettre à leur propagande. Le prosélytisme actif de ces minorités qui conjuguent l'intérêt égoïste avec l'intérêt public est le ressort du progrès et du développement des États-Unis. Seule l'énergie déployée par quelques brillants cerveaux peut amener la population tout entière à prendre connaissance des idées nouvelles et à les appliquer.”

Comme je l’ai dit, cette élite n’a pas besoin de prendre de gants, pas plus qu’Edouard Bernays. Il célèbre d’ailleurs son joyeux exercice de style ainsi :

“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”

La démocratie a un gouvernement invisible qui nous impose malgré nous notre politique et nos choix. Si on avait su…

Après la Guerre, Bernays inspire le méphitique Tavistock Institute auquel Daniel Estulin a consacré un excellent et paranoïaque ouvrage récemment.

Mais en le relisant, car cet ouvrage est toujours à relire, je trouve ces lignes définitives sur l'organisation conspirative de la vie politique et de ses partis :

« Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. Depuis, par esprit pratique et pour des raisons de simplicité, nous avons admis que les appareils des partis restreindraient le choix à deux candidats, trois ou quatre au maximum. »

Et cette conspiration était n'est-ce pas très logique, liée à l’esprit pratique et à la simplicité :

« Les électeurs américains se sont cependant vite aperçus que, faute d'organisation et de direction, la dispersion de leurs voix individuelles entre, pourquoi pas, des milliers de candidats ne pouvait que produire la confusion ».

Pour le grand Bernays il n'y a de conspiration que logique. La conspiration n'est pas conspirative, elle est indispensable. Sinon tout s'écroule. L'élite qu'il incarne, et qui œuvre d'ailleurs à l’époque de Jack London, ne peut pas ne pas être. Et elle est trop souple et trop liquide pour se culpabiliser. N'œuvre-t-elle pas à la réconciliation franco-allemande après chaque guerre qu'elle a contribué à déclencher, et que la Fed a contribué à financer au-delà des moyens de tous ?

Elle est aussi innocente que l'enfant qui vient de naître.

Un qui aura bien pourfendu Bernays sans le savoir dans ses pamphlets est Louis-Ferdinand Céline. Sur la standardisation par exemple, voici ce qu’il écrit :

« Standardisons! le monde entier! sous le signe du livre traduit! du livre à plat, bien insipide, objectif, descriptif, fièrement, pompeusement robot, radoteur, outrecuidant et nul. »

Et d’ajouter sur un ton incomparable et une méchanceté inégalable :

« le livre pour l'oubli, l'abrutissement, qui lui fait oublier tout ce qu'il est, sa vérité, sa race, ses émotions naturelles, qui lui apprend mieux encore le mépris, la honte de sa propre race, de son fond émotif, le livre pour la trahison, la destruction spirituelle de l'autochtone, l'achèvement en somme de l'œuvre bien amorcée par le film, la radio, les journaux et l'alcoolisme. »

La standardisation (j’écris satan-tardisation…) rime avec la mort (mais n’étions-nous pas morts avant, cher Ferdinand ? Vois Drumont, Toussenel même, ce bon Cochin, ce génial Villiers…). Le monde est mort, et on a pu ainsi le réifier et le commercialiser ;

« Puisque élevés dans les langues mortes ils vont naturellement au langage mort, aux histoires mortes, à plat, aux déroulages des bandelettes de momies, puisqu'ils ont perdu toute couleur, toute saveur, toute vacherie ou ton personnel, racial ou lyrique, aucun besoin de se gêner! Le public prend ce qu'on lui donne. Pourquoi ne pas submerger tout! simplement, dans un suprême effort, dans un coup de suprême culot, tout le marché français, sous un torrent de littérature étrangère? Parfaitement insipide?... »

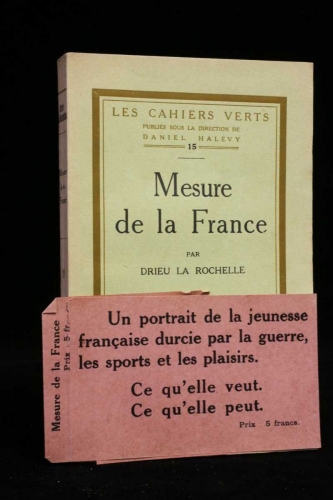

Divaguons sur ce thème de la civilisation mortelle – et sortons du Valéry pour une fois. A la même époque Drieu la Rochelle écrivait dans un beau libre préfacé par Halévy, Mesure de la France :

« Il n'y a plus de conservateurs, de libéraux, de radicaux, de socialistes. Il n'y a plus de conservateurs, parce qu'il n'y a plus rien à conserver. Religion, famille, aristocratie, toutes les anciennes incarnations du principe d'autorité, ce n'est que ruine et poudre. »

Puis Drieu enfonce plus durement le clou (avait-il déjà lu Guénon ?) :

« Tous se promènent satisfaits dans cet enfer incroyable, cette illusion énorme, cet univers de camelote qui est le monde moderne où bientôt plus une lueur spirituelle ne pénétrera. »

Le gros shopping planétaire est mis en place par la matrice américaine, qui va achever de liquider la vieille patrie prétentieuse :

« Il n'y a plus de partis dans les classes, plus de classes dans les nations, et demain il n'y aura plus de nations, plus rien qu'une immense chose inconsciente, uniforme et obscure, la civilisation mondiale, de modèle européen. »

Drieu affirme il y a cent ans que le catholicisme romain est zombie :

« Le Vatican est un musée. Nous ne savons plus bâtir de maisons, façonner un siège où nous y asseoir. A quoi bon défendre des banques, des casernes, et les Galeries Lafayette ? »

Enfin, vingt ans avant Heidegger ou Ellul, Drieu désigne la technique et l’industrie comme les vrais conspirateurs :

« Il y aura beaucoup de conférences comme celle de Gênes où les hommes essaieront de se guérir de leur mal commun : le développement pernicieux, satanique, de l'aventure industrielle. »

Revenons à Céline, qui avec ferveur et ire dépeint la faune nouvelle de l’art pour tous :

« Les grands lupanars d'arts modernes, les immenses clans hollywoodiens, toutes les sous-galères de l'art robot, ne manqueront jamais de ces saltimbanques dépravés... Le recrutement est infini. Le lecteur moyen, l'amateur rafignolesque, le snob cocktailien, le public enfin, la horde abjecte cinéphage, les abrutis-radios, les fanatiques envedettés, cet international prodigieux, glapissant, grouillement de jobards ivrognes et cocus, constitue la base piétinable à travers villes et continents, l'humus magnifique le terreau miraculeux, dans lequel les merdes publicitaires vont resplendir, séduire, ensorceler comme jamais. »

Et de conclure avec son habituelle outrance que l’époque de l’inquisition et des gladiateurs valait bien mieux :

« Jamais domestiques, jamais esclaves ne furent en vérité si totalement, intimement asservis, invertis corps et âmes, d'une façon si dévotieuse, si suppliante. Rome? En comparaison?... Mais un empire du petit bonheur! une Thélème philosophique! Le Moyen Age?... L'Inquisition?... Berquinades! Epoques libres! d'intense débraillé! d'effréné libre arbitre! le duc d'Albe? Pizarro? Cromwell? Des artistes! »

Dans son très bon livre sur Spartacus, l’écrivain juif communiste Howard Fast établit lui aussi un lien prégnant entre la décadence impériale et son Amérique ploutocratique. C’est que l’homme postmoderne et franchouillard a du souci à se faire (ce que Léon Bloy nommait sa capacité bourgeoise à avaler – surtout de la merde) :

« Plus c'est cul et creux, mieux ça porte. Le goût du commun est à ce prix. Le "bon sens" des foules c'est : toujours plus cons. L'esprit banquiste, il se finit à la puce savante, achèvement de l'art réaliste, surréaliste. Tous les partis politiques le savent bien. Ce sont tous des puciers savants. La boutonneuse Mélanie prend son coup de bite comme une reine, si 25.000 haut-parleurs hurlent à travers tous les échos, par-dessus tous les toits, soudain qu'elle est Mélanie l'incomparable... Un minimum d'originalité, mais énormément de réclame et de culot. L'être, l'étron, l'objet en cause de publicité sur lequel va se déverser la propagande massive, doit être avant tout au départ, aussi lisse, aussi insignifiant, aussi nul que possible. La peinture, le battage-publicitaire se répandra sur lui d'autant mieux qu'il sera plus soigneusement dépourvu d'aspérités, de toute originalité, que toutes ses surfaces seront absolument planes. Que rien en lui, au départ, ne peut susciter l'attention et surtout la controverse. »

Et comme s’il avait lu et digéré Bernays Céline ajoute avec le génie qui caractérise ses incomparables pamphlets :

« La publicité pour bien donner tout son effet magique, ne doit être gênée, retenue, divertie par rien. Elle doit pouvoir affirmer, sacrer, vociférer, mégaphoniser les pires sottises, n'importe quelle himalayesque, décervelante, tonitruante fantasmagorie... à propos d'automobiles, de stars, de brosses à dents, d'écrivains, de chanteuses légères, de ceintures herniaires, sans que personne ne tique... ne s'élève au parterre, la plus minuscule naïve objection. Il faut que le parterre demeure en tout temps parfaitement hypnotisé de connerie.

Le reste, tout ce qu'il ne peut absorber, pervertir, déglutir, saloper standardiser, doit disparaître. C'est le plus simple. Il le décrète. Les banques exécutent. Pour le monde robot qu'on nous prépare, il suffira de quelques articles, reproductions à l'infini, fades simulacres, cartonnages inoffensifs, romans, voitures, pommes, professeurs, généraux, vedettes, pissotières tendancieuses, le tout standard, avec énormément de tam-tam d'imposture et de snobisme La camelote universelle, en somme, bruyante, juive et infecte... »

Et de poursuivre sa belle envolée sur la standardisation :

« Le Standard en toutes choses, c'est la panacée. Plus aucune révolte à redouter des individus pré-robotiques, que nous sommes, nos meubles, romans, films, voitures, langage, l'immense majorité des populations modernes sont déjà standardisés. La civilisation moderne c'est la standardisation totale, âmes et corps. »

La violence pour finir :

« Publicité ! Que demande toute la foule moderne ? Elle demande à se mettre à genoux devant l'or et devant la merde !... Elle a le goût du faux, du bidon, de la farcie connerie, comme aucune foule n'eut jamais dans toutes les pires antiquités... Du coup, on la gave, elle en crève... Et plus nulle, plus insignifiante est l'idole choisie au départ, plus elle a de chances de triompher dans le cœur des foules... mieux la publicité s'accroche à sa nullité, pénètre, entraîne toute l'idolâtrie... Ce sont les surfaces les plus lisses qui prennent le mieux la peinture. »

Céline est incomparable quand il s’attaque à la foule, discutable quand il reprend le lemme du juif comme missionnaire du mal dans le monde moderne. Mais c’est cette folie narrative qui crée la tension géniale de son texte. De toute manière, ce n’est pas notre sujet. Et puis c’est Disraeli et c’est Bernays qui ont joué à l’homme invisible un peu trop visible. Comme dit Paul Johnson dans sa fameuse Histoire des Juifs (p. 329): “Thus Disraeli preached the innate superiority of certain races long before the social Darwinists made it fashionable, or Hitler notorious.”

Bibliographie:

Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Dualpha, Amazon.fr)

Frédéric Bernays/Normand Baillargeon – Propagande

Céline – Bagatelles…

Drieu la Rochelle – Mesure de la France

Johnson (Paul) – A History of the Jews

19:57 Publié dans Littérature, Manipulations médiatiques, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward bernays, louis-ferdinand céline, céline, nicolas bonnal, propagande, manipulatiosn médiatiques, conditionnement, contrôle mental, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

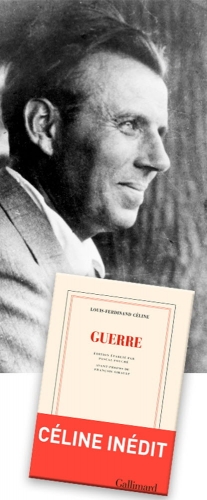

Parution du n°451 du Bulletin célinien

Sommaire :

Le procès de Nord (1962)

Simone Saintu (1892-1939)

Bardamu au fast-food

En marge de cette parution, une exposition se tient à Paris jusqu’à la mi-juillet à la Galerie Gallimard. Plusieurs feuillets, extraits des liasses des manuscrits retrouvés, y sont présentés, dont le manuscrit de Guerre, particulièrement mis en valeur. Des documents plus intimes (lettres, cartes postales, tirages d’époque, portraits,…), issus des archives de l’écrivain, sont présentés. Cette documentation apporte un éclairage sur les sources biographiques de l’œuvre, en particulier sur les liens entre Louis Destouches et ses parents, sur sa formation militaire à Rambouillet et sur sa convalescence de blessé de guerre à Hazebrouck et au Val-de-Grâce. Les médailles militaires du maréchal des logis sont exposées, ainsi que le journal de marche de son régiment (conservé par le Service historique de la Défense), et le livret matricule (prêté par les Archives de Paris). L’ensemble est complété par des documents d’histoire éditoriale provenant des archives des Éditions Gallimard et des Éditions Denoël. En cette année du 90e anniversaire de la parution de Voyage au bout de la nuit, toute l’œuvre célinienne est ainsi à nouveau sur le devant de la scène littéraire.

• Louis-Ferdinand CÉLINE, Guerre, Gallimard, coll. “Blanche”, 2022, 192 p. Édition établie par Pascal Fouché ; avant-propos de François Gibault.

18:40 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, lettres, lettres fraçaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°447 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Guenot

Céline dans France-Soir (1946-47)

Entretien avec Oskar Hedemann

Suspicion et mauvaise foi. C’est ce qui caractérise l’article de Philippe Roussin sur l’affaire des manuscrits retrouvés. Il tance les ayants droit et loue le receleur. Selon lui, il n’y eut d’ailleurs pas de recel puisqu’il n’y eut pas de vol ! Explication : les manuscrits furent « abandonnés » [sic] par Céline. Spécieux. Tout juste si Roussin ne le suspecte pas d’avoir laissé ouverte la porte de son appartement lorsqu’il s’enfuit le 17 juin 1944. Peu importe que celui-ci ait écrit : « On ne va rien toucher à l’appartement on reviendra… l’on ne peut pas dire que l’on ne reviendra jamais. » Si Céline avait été propriétaire (et non locataire) de l’appartement rue Girardon, Roussin serait-il aussi péremptoire ? Ce qui l’insupporte, c’est que, dans cette affaire, l’écrivain soit considéré comme un volé, et donc une victime. Logique : si l’écrivain n’a pas été volé, les ayants droit n’avaient aucune raison d’ester en justice. Ce que Roussin omet soigneusement de préciser, c’est que si François Gibault et Véronique Chovin ont déposé plainte, c’est parce que Thibaudat refusait obstinément de restituer ces manuscrits qui leur appartiennent. Et entendait décider seul de leur sort : en l’occurrence, en faire don à l’Institut Mémoire de l’Édition (IMEC) dont il est proche. Par ailleurs, le fait que ce recel ait privé Lucette d’une joie certaine ne préoccupe nullement Roussin. Pas davantage le fait qu’à la fin de sa vie, elle avait un pressant besoin d’argent, ayant à rémunérer plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle en permanence. Thibaudat, lui, se considérait comme le dépositaire des manuscrits, ce qui l’a autorisé à les garder par devers lui pendant des années. Le conseil des ayants droit, Jérémie Assous, n’a pas tort de dire que le journaliste de Libé est comparable à quelqu’un qui aurait gardé pendant des décennies dans son salon une toile de maître volée. Mais, de toute évidence, le droit moral et patrimonial des héritiers, Roussin n’en a cure. Mieux : il leur fait un procès d’intention en subodorant qu’ils pourraient garder sous le boisseau des textes compromettants, ce qui est saugrenu, connaissant l’objectivité du biographe qu’est Gibault. Roussin, auteur d’un livre sur Céline de 800 pages, a-t-il jamais éprouvé pour l’écrivain « une admiration sans bornes », à l’instar de Taguieff et Duraffour qui nous firent cette confidence dans leur livre obèse ? Sûrement pas. On comprend même, entre les lignes, que Céline ne mérite pas, selon lui, le statut de « plus grand écrivain français du XXe siècle » qu’on lui accorde généralement. Et de citer complaisamment l’appréciation de Houellebecq qui le considère comme « un auteur ridiculement surévalué ». Venant de la part de quelqu’un dont le style est aussi plat qu’une limande, cela prête à sourire. Quant à Roussin, il estime qu’il faut rendre grâce à ceux qui ont “recueilli” ces manuscrits pendant des décennies. Et qu’il faut, en revanche, juger âprement les ayants droit qui ont eu le front de déposer plainte. Il importe surtout de condamner, une fois encore et toujours, les fautes dont Céline s’est rendu coupable. Et de ressasser ad libitum les éléments du procès qui lui est intenté depuis près de 80 ans. C’est qu’il s’agit pour Roussin de conjurer « le mauvais vent d’hiver maurrassien de l’époque ». De la part d’un fonctionnaire, on pouvait s’attendre à davantage de réserve. L’ironie de l’histoire étant que cet article soit publié sur un site internet placé sous l’égide de Maurice Nadeau qui prit fait et cause pour Céline lorsqu’il était exilé.

• Philippe ROUSSIN, « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline », En attendant Nadeau, 15 décembre 2021 [https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/12/15/deshonneur-patrie-affaire-celine].

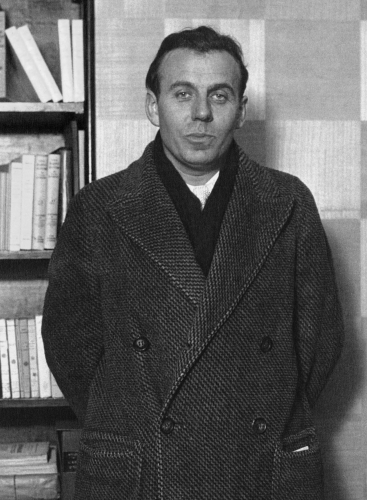

Marc Laudelout

Céline à hue et à dia

Louis-Ferdinand Céline est un immense écrivain. Il fut aussi antisémite et souhaita la victoire des forces de l’Axe. Deux raisons pour lesquelles il est légitime pour beaucoup de le honnir. Mais ce n’est pas suffisant pour certains qui, ajoutant la diffamation à la détestation, l’accusent d’avoir été un vil délateur, un auxiliaire de la police allemande et un partisan du génocide. Sans apporter aucune preuve formelle et contredisant ainsi les spécialistes intègres de l’écrivain : « Ses pamphlets ne présentent pas d’appel au meurtre explicite » (R. Tettamanzi) ; « Céline n’avait pas voulu l’holocauste et n’en avait pas même été l’involontaire instrument » (F. Gibault) ; « Les mesures que Céline préconise contre les juifs se suffisent à elles-mêmes, sans qu’on aille jusqu’à lui prêter une idée ou un désir d’extermination » (H. Godard).

D’autres enfin, pour enfoncer le clou, affirment que c’est un écrivain surévalué. Dans cet ouvrage, Marc Laudelout, éditeur du Bulletin célinien depuis 40 ans, épingle ces anticéliniens rabiques. Il évoque aussi diverses interférences littéraires, dresse le portrait de quelques figures (dont les « céliniens historiques ») et explore quelques faits liés à la biographie ainsi qu’à la réception critique de l’œuvre.

Un volume broché de 412 pages, 25 € frais de port inclus.

Exemplaire dédicacé sur demande.

Mode de règlement : chèque (bancaire ou postal) à l’ordre de M. Laudelout. Ou par virement bancaire sur le compte LCL du Bulletin célinien à Lille : IBAN : FR59 3000 2082 3100 0019 5794 L60 (BIC : CRLYFRPP).

Dans ce cas, il est recommandé de nous adresser un courriel signalant ce virement.

Autre mode de paiement : virement sur le compte du BC à Bruxelles : BE 79 0637 1647 0933 (BIC : GKCCBEBB).

Commander à :

Marc Laudelout

139 rue Saint-Lambert

B. P. 77

BE 1200 Bruxelles

14:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, marc laudelout, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 446 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Classement sans suite pour Thibaudat

Fantasmes et travail éditorial

L.-F. Céline : les derniers secrets

Céline dans France-Soir (1944-1945)

Catherine Rouayrenc nous a quittés

Almansor, ou le secret de famille. Les origines de Lucette Destouches.

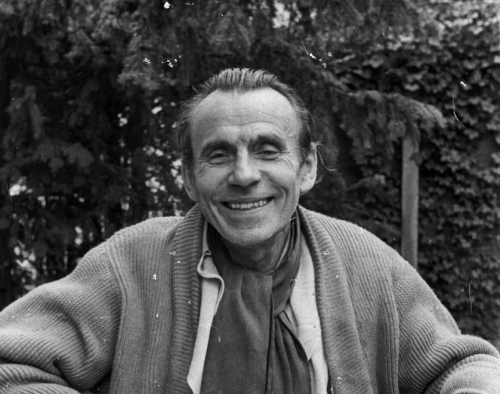

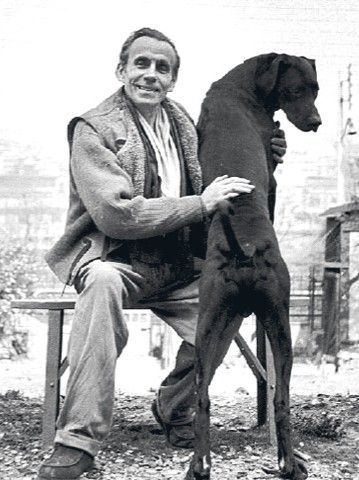

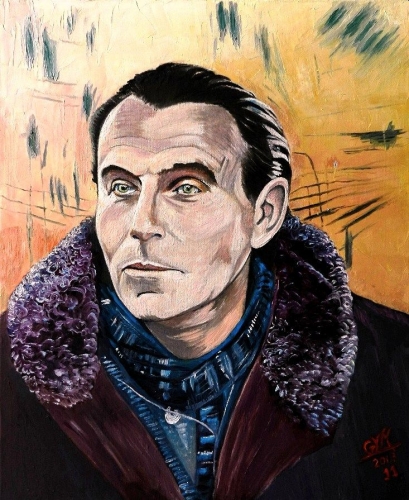

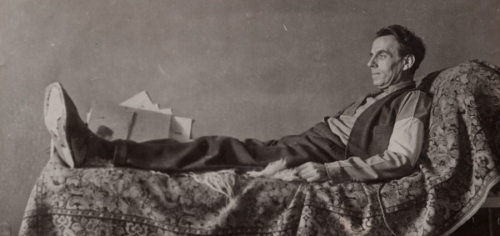

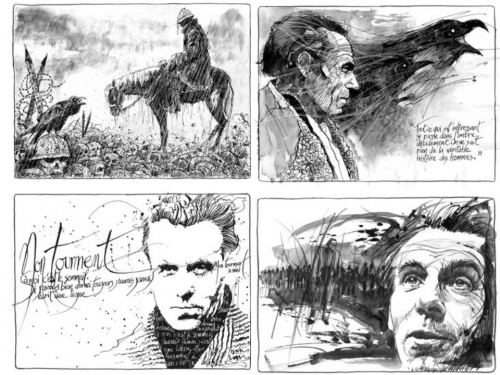

L’expression « les années noires » désigne généralement les années d’occupation allemande durant la dernière guerre mondiale. On songe, par exemple, au Journal des années noires, 1940-1944 de Jean Guéhenno. Pour Céline, les années noires correspondent à l’exil, d’abord en Allemagne, puis au Danemark. La fin du bonheur, comme dit l’un de ses biographes. La période la plus éprouvante étant naturellement son arrestation survenue en décembre 1945, suivie d’une détention qui se prolongea jusqu’en janvier 1947. Aussi est-ce bien opportunément que Christophe Malavoy titre son dernier opus, L.-F. Céline. Les Années noires. Superbement illustré par José Correa, cet album s’avère le cadeau idéal à offrir en cette période de fêtes. En tout cas à ceux qui aimeraient en savoir plus sur cette partie de la vie de l’écrivain. Célinien patenté, Malavoy nous avait déjà montré sa bonne connaissance de la biographie avec un livre paru l’année du cinquantenaire de la mort. Ce qui surprendra, voire heurtera, certains, c’est que le texte soit ici rédigé à la première personne, l’auteur empruntant la voix, sinon le style, de Céline.

Cette initiative ne peut que susciter la perplexité puisque l’écrivain a lui-même narré cette partie de sa vie dans les derniers romans. Pourquoi dès lors paraphraser un écrivain de cette envergure en étant, nécessairement, en deçà de l’original ? Sur cette période, on aurait pu, tout aussi bien, choisir des extraits de l’œuvre qui eussent été en harmonie avec l’iconographie. Mais, après un temps d’adaptation, le lecteur se laisse prendre par le flux du récit, Malavoy réussissant, comme le comédien professionnel qu’il est, à endosser le rôle sans jamais verser dans la parodie. Ce qui est notable, c’est l’absence d’erreur factuelle. Lorsque c’est le cas, c’est à la suite de céliniens éminents. Ainsi, Céline n’a jamais songé à intituler l’une de ses œuvres Maudits soupirs pour une autre fois (p. 114). Comme cela a été rappelé ici – Nabe ayant récemment commis la même erreur –, c’est suite à une faute de lecture que deux titres envisagés par Céline furent amalgamés : “Au vent des maudits” et “Soupirs pour une autre fois”. Et c’est sous ce titre fallacieux qu’une version primitive de Féerie parut en 1985. Les autres erreurs relèvent vraiment du détail¹.

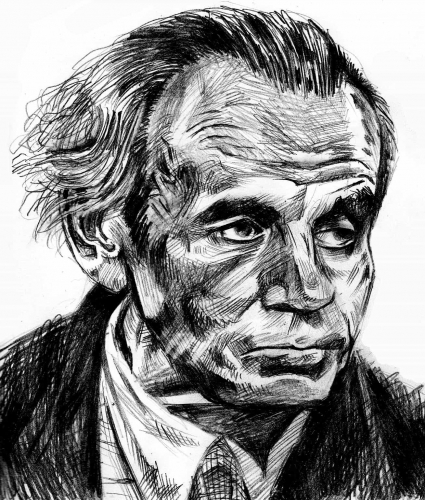

Comme les lecteurs du Bulletin le savent, José Correa est actuellement le meilleur portraitiste de Céline. C’est aussi un aquarelliste de talent comme en attestent les illustrations en couleurs qui figurent dans cet ouvrage. Lequel n’apprendra rien aux célinistes. Mais cet ouvrage leur est-il destiné ? Il s’adresse plutôt au grand public s’intéressant à Céline et ignorant des conditions de l’exil et du procès. Ce livre offre surtout la particularité d’être en empathie avec son sujet, ce qui, dans le cas de Céline, est suffisamment rare pour être relevé.

• Christophe MALAVOY & José CORREA, L.-F. Céline. Les Années noires, Les Éditions de l’Observatoire, 2021, 245 p. (22 €). Un second tome, racontant les dix années ultérieures, Le Misanthrope de Meudon, est en préparation.

17:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

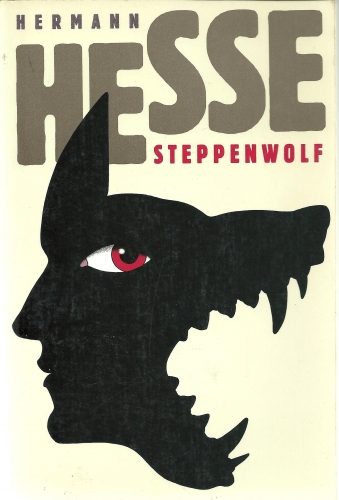

Du Loup des steppes à Bardamu: Hesse et Céline contre le monde moderne

Nicolas Bonnal

C’est le hasard de mon livre sur Céline qui me fit retrouver Hermann Hesse, écrivain déjà bien oublié. Mais dans le Loup des steppes il nous semble, sans nous balancer dans la littérature comparée, qu’il aborde le problème de la modernité comme Céline. On est à l’époque de la guerre, de la massification, des abrutissements modernes et des années folles. Voyez la Foule de King Vidor pour évaluer le beuglant…

On commence par les hommes-masse de notre époque (traduction de Juliette Parry) » :

« Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. »

Hesse décrit aussi la vie ennuyée de cet homme-masse façonné par l’industrie et cet écœurement qui en sourd :

« …celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l’âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif, concentré et parvenu au sommet de l’abomination dans notre propre moi pourri, celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours couci-couça comme cet aujourd’hui ; avec gratitude, il se chauffe au coin du feu ; avec gratitude, il constate en lisant le journal qu’aujourd’hui encore aucune guerre n’a éclaté, aucune nouvelle dictature n’a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires…»

Comme Céline ou Ortega Y Gasset (et des dizaines d’autres), Hermann Hesse dénonce cette émergence cette civilisation de la masse satisfaite :

« Je ne comprends pas quelle est cette jouissance que les hommes cherchent dans les hôtels et les trains bondés, dans les cafés regorgeant de monde, aux sons d’une musique forcenée, dans les bars, les boîtes de nuit, les villes de luxe, les expositions universelles, les conférences destinées aux pauvres d’esprit avides de s’instruire, les corsos, les stades… »

Une brève allusion à notre américanisation – qui frappe aussi Chesterton ou Bernard Shaw à cette époque :

« En effet, si la foule a raison, si cette musique des cafés, ces plaisirs collectifs, ces hommes américanisés, contents de si peu, ont raison, c’est bien moi qui ai tort, qui suis fou, qui reste un loup des steppes, un animal égaré dans un monde étranger et incompréhensible, qui ne retrouve plus son cli mat, sa nourriture, sa patrie. »

Le personnage couche avec des danseuses lesbiennes découvre le fox-trot et la musique nègre. Mais voici ce que dit la danseuse:

« Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. »

Après on donne une définition de loup des steppes (titre d’un groupe de pop au temps jadis) :

« Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »

Et si Céline a dit que la vérité de ce monde c’est la mort :

« Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort… »

Et si Céline a dit que la postérité c’est pour les asticots :

« La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. »

Antisémitisme ; Hesse le voit pointer comme la prochaine guerre dès le début des années vingt, au moment où Céline vit le Voyage :

« Il n’a pas vécu la guerre, ni le bouleversement des bases de la pensée par Einstein (cela, pense-t-il, est du domaine des mathématiciens) ; il ne voit pas comment se prépare autour de lui la prochaine guerre ; il tient pour haïssables les Juifs et les communistes ; il est un brave gosse insouciant et gai qui se prend au sérieux, il est digne d’être envié. »

L’Allemagne est déjà prête pour la prochaine guerre comme le voit Bainville à la même époque. On a aussi fait ce qu’il fallait au traité de Versailles (lisez Guido Preparata à ce sujet) :

« C’est cela qu’ils ne me pardonnent pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents : le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiciens, les journaux, nul n’a rien à se reprocher, ce n’est la faute de personne. On croirait que tout va on ne peut mieux dans le monde ; seulement, voilà, il y a une douzaine de millions d’hommes assassinés. »

Hesse aussi hait ces journaux qui rendront fou Céline :

« Deux tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir ; de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents ; et le but et la fin de tout est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. »

Hesse décrit dégoûté une absorption des journaux :

« C’est bizarre, tout ce qu’un homme est capable d’avaler ! Pendant près de dix minutes, je lus un journal et laissai pénétrer en moi, par le sens de la vue, l’esprit d’un homme irresponsable, qui remâche dans sa bouche les mots des autres et les rend salivés, mais non digérés. C’est cela que j’absorbai pendant un laps de temps assez considérable. »

Et si Céline parle de la musique judéo-saxo-nègre, Hesse aussi :

« Lorsque je passai devant un dancing, un jazz violent jaillit à ma rencontre, brûlant et brut comme le fumet de la viande crue. Je m’arrêtai un moment : cette sorte de musique, bien que je l’eusse en horreur, exerçait sur moi une fascination secrète. Le jazz m’horripilait, mais je le préférais cent fois à toute la musique académique moderne ; avec sa sauvagerie rude et joyeuse, il m’empoignait, moi aussi, au plus profond de mes instincts, il respirait une sensualité candide et franche ».

Céline et les nègres ? Hermann Hesse et les nègres, et la bonne musique nègre :

« Et cette musique-là avait l’avantage d’une grande sincérité, d’une bonne humeur enfantine, d’un négroïsme non frelaté, digne d’appréciation. Elle avait quelque chose du Nègre et quelque chose de l’Américain qui nous paraît, à nous autres Européens, si frais dans sa force adolescente. L’Europe deviendrait-elle semblable ? Était-elle déjà sur cette voie ? »

Toute la vieille culture est remise en cause comme chez Elie Faure à la même époque :

« Nous autres vieux érudits et admirateurs de l’Europe ancienne, de la véritable musique, de la vraie poésie d’autrefois, n’étions-nous après tout qu’une minorité stupide de neurasthéniques compliqués, qui, demain, seraient oubliés et raillés ? Ce que nous appelions « culture », esprit, âme, ce que nous qualifiions de beau et de sacré n’était-ce qu’un spectre mort depuis longtemps, et à la réalité duquel croyaient seulement quelques fous ? Ce que nous poursuivions, nous autres déments, n’avait peut-être jamais vécu, n’avait toujours été qu’un fantôme ? »

Comme dit Debord l’ancienne culture elle est congelée.

Néanmoins Hesse ne fait pas preuve d’hypocrisie, et il nous donne sa deuxième définition du loup des steppes c’est un bohême collaborateur de cette bourgeoisie.

« En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. »

On se vent âme et corps au monde moderne et à sa technique de divertissement. Si notre Céline a dit que les Américains font l’amour comme les oiseaux, Hermann Hesse montre que son époque est libérée et son Allemagne de Weimar aussi :

« La plupart étaient extraordinairement douées pour l’amour et assoiffées de ses joies ; la plupart le pratiquaient avec les deux sexes ; elles ne vivaient que pour l’amour, et à côté des amis officiels et payants elles cultivaient d’autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendantes, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d’un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que ne le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans son château de conte de fées, toujours demi-conscientes d’une fin triste et fatale. »

La fille lui reproche de ne pas savoir danser, d’avoir appris le grec et le latin. Vian dira qu’il vaut mieux apprendre à faire l’amour que s’abrutir sur un livre d’histoire. Mais Céline tape tout le temps sur notre éducation et veut nous rapprendre le rigodon.

Le cinéma cette petite mort (Céline) ; voici comment Hesse décrit le procès.

« En flânant je passai devant un cinéma, je vis des enseignes lumineuses et de gigantesques affiches coloriées ; je m’éloignai, je revins sur mes pas et finalement j’entrai. Je pourrais demeurer là bien tranquillement jusqu’à onze heures environ. Conduit par l’ouvreuse avec sa lanterne, je trébuchai dans la salle obscure, je me laissai tomber sur un siège et me trouvai tout à coup en plein dans l’Ancien Testament. Le film était un de ceux qu’on tourne à grands frais et avec force trucs soi-disant non pas pour gagner de l’argent, mais dans des buts sublimes et sacrés ; les maîtres de catéchisme y conduisent en matinée leurs élèves. »

Après il tape encore plus fort sur ce cinéma :

« Ensuite, je vis le Moïse monter sur le Sinaï, sombre héros sur une sombre cime, et Jéhovah lui communiquer les dix commandements, avec le concours de l’orage, de la tempête et des signaux lumineux, cependant que son peuple indigne, entre-temps, dressait au pied du mont, le veau d’or et s’abandonnait à des distractions plutôt bruyantes. Il me paraissait bizarre et incroyable de contempler ainsi les histoires saintes, leurs héros et leurs miracles, qui avaient fait planer sur notre enfance les premières divinations vagues d’un monde surhumain ; il me semblait étrange de les voir jouer ainsi devant un public reconnaissant, qui croquait en silence ses cacahuètes : charmante petite saynète de la vente en gros de notre époque, de nos gigantesques soldes de civilisation… »

Et il dit ce qu’il en pense de cette société de consommation et de divertissement :

« Seigneur mon Dieu ! pour éviter cette saleté, c’étaient non seulement les Égyptiens, mais les Juifs et tous les autres hommes qui eussent dû périr alors d’une mort violente et convenable, au lieu de cette petite mort sinistrement mesquine et bourgeoise dont nous mourons aujourd’hui. »

La petite mort du monde bourgeois est ici là dans le poste de T.S.F.

« Mais c’était, je le vis bientôt, un appareil de T.S.F. qu’il avait dressé et mis en marche ; installant le haut-parleur, il annonça : « Vous entendrez Munich, le Concerto grosso en F-Dur de Haendel. »

En effet, à ma surprise et à mon épouvante indicible, l’appareil diabolique se mit à vomir ce mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché que les possesseurs de phonographes et les abonnés de la T.S.F. sont convenus d’appeler musique… »

Sources :

Le loup des steppes

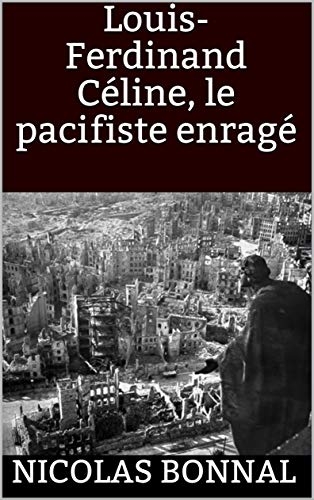

Céline, le pacifiste enragé

16:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, hermann hesse, lettres, lettres allemandes, lettres françaises, littérature, littérature française, monde moderne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Céline fait des trous dans la page tandis que Brasillach permet de voir à travers...

Frédéric Andreu

A sa sortie en 1932, le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, a fait l’effet d’un séisme dans le monde littéraire. Depuis, admirateurs et détracteurs lui reconnaissent un génie incomparable. On comprends alors pourquoi la découverte récente de milliers de pages inédites de Céline – en pleine folie covidiste – fait l’effet d’une réplique sismique !

Cela, c’est du Céline tout craché ! Une malle remplie de centaines de pages inédites en pleine mythographie covidiste ! Les lustres et les tables de nos logis se remettent à trembler. Et on cherche même la direction des abris…

Lanceur d’alerte, Céline est le grand démystificateur de notre temps. Il a passé au crible toutes les propagandes idéologiques, capitalisme, communisme, sionisme, etc ; et la Collaboration ne fut pas en reste avec ses vieillards qui « sentent le pipi »... Bref, toutes les (im)postures sont passées au crible. Et il a même inventé un terme pour les désigner : le «blabla» rentré dans notre langue de tous les jours. Les blablas, ce sont ces vieilles couches de peinture qu’il est allé décaper à l’intérieur même de la langue. Au total, pas moins de 80.000 pages écrites à la main pour parvenir, dirons certains, à la toile même du fond émotif des choses !

«C’est des filigranes la vie, ce qui est écrit nette, c’est pas grand-chose ; ce qui compte, c’est la transparence !» s’écria-t-il à qui voulait l’entendre. On comprends mieux pourquoi lire du Céline, c’est beau comme un jour en décomposition, un soleil couchant avec ses flammes mourantes. On ouvre un roman de Céline, il en sort des rayons crépusculaires. Une fois refermé le livre, il ne reste plus qu’à traverser la nuit comme un voyage.

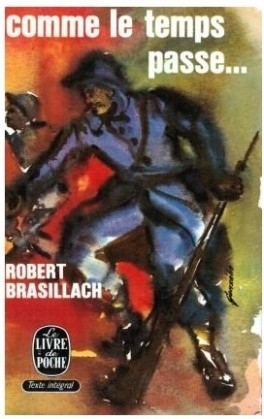

Céline pourfend les mythographies aliénantes - a commencé par la propagande qui a conduit la France a déclaré la guerre à l’Allemagne en 1939 - mais cela vaut aussi pour la langue écrite elle-même. De romans en romans, Céline atteint la toile de fond des choses de la toile, encore toute vibrante d’émotions. Brasillach nous révèle au contraire - notamment dans son roman Comme le temps passe - la mythologie personnelle de notre vie intime.

Il n’y aurait donc non pas une mais deux « mythologies » vibratoirement actives dans nos vies individuelles et collectives. Une mythologie de seconde main, des pages aussi captatives qu’aliénantes, écrites par d’autres, et une mythologie qui nous précédent. C’est cette légende que l’on tente d’apercevoir au cours de notre passage sur terre.

Deux auteurs, deux parcours, deux styles à la fois antithétiques et complémentaires, à l’instar du crépuscule et de l’aurore. J’ai comme dans l’idée que l’un n’aurait pas été possible sans l’autre… le premier décape la langue jusqu’à la trame émotive tandis que l’autre laisse miroiter, entre ses pages, le matin profond de notre mémoire.

Il est grand temps de relire Céline et Brasillach avant la fin du jour.

Frédéric Andreu

19:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, robert brasillach, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

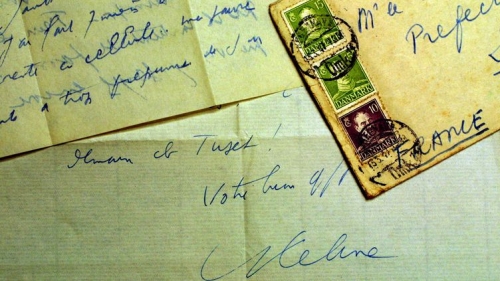

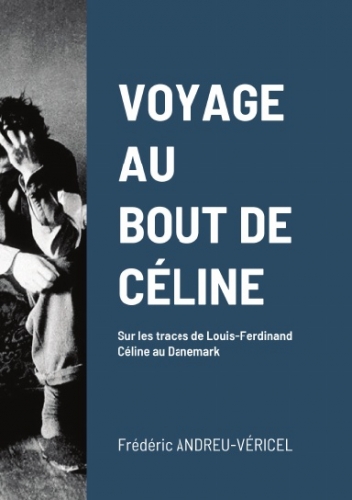

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

00:29 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : livre, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Bulletin célinien n°436 est sorti de presse !

Sommaire :

András Hevesi, premier traducteur de Céline en hongrois

Céline dans Candide (1932-1936) [première partie]

Dans cette épatante collection « Bouquins », vient de paraître la réédition de la biographie de Rimbaud par Jean-Jacques Lefrère (1954-2000). Cet hématologue le jour et biographe littéraire la nuit s’était essentiellement intéressé aux écrivains du XIXe siècle. Il est aussi l’auteur d’une biographie de Laforgue et de Lautréamont tout aussi érudites que celle-ci. À la fin de sa vie, il s’était attelé à une biographie de Céline qui ne restera malheureusement qu’à l’état d’ébauche (environ 200 pages). Il avait même fait le voyage au Cameroun pour prendre des notes sur place et voir ce qu’il y était possible de trouver. Son idée était de s’attaquer à l’un des auteurs les plus emblématique du XXe siècle, après avoir traité d’auteurs mythiques du siècle précédent. Il avait prévu trois volumes de 1500 pages chacun ! Hélas la maladie a cruellement eu raison de lui. Cette biographie aurait été passionnante et riche en découvertes tant Lefrère avait le culte des archives et de la recherche. Il avait déjà rassemblé une grande documentation, s’intéressant à tous les personnages secondaires qui avaient croisé Céline. Aussi était-il un peu écrasé par la masse de travail. Il insistait aussi sur le fait que, médecin lui-même, il avait une sorte de proximité avec le docteur Destouches. Cette recherche effrénée de la documentation se faisait parfois au détriment de l’essentiel : dans sa biographie de Rimbaud (qui compte plus d’un millier de pages), le poète s’évapore sous la masse de détails. Tout le contraire de la conception d’Henri Godard qui, pour sa biographie de Céline, fit sien ce propos de Malraux : « La biographie d’un artiste c’est sa biographie d’artiste. » À l’occasion de cette réédition, j’ai constaté que les querelles entre rimbaldiens sont au moins aussi vives que celles entre céliniens. Ce qui me rappelle cette plaisante réflexion de René-Louis Doyon à propos d’une autre confrérie : « On sait que les stendhaliens, plus que tous autres spécialistes, forment une gens susceptible, chatouilleuse, jalouse de leurs os médullaires et ne pardonnant à personne d’en analyser la substance, les accidents, les particularités, surtout si on ne fait point partie de cette communion tacite… »

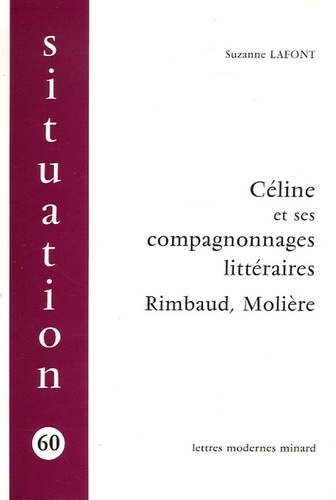

Céline n’était pas un lecteur passionné de Rimbaud, lui préférant dans ce domaine les poètes du XVIe siècle, Louise Labé, du Bellay ou Ronsard. Mais il l’avait bien lu, comme en témoigne une lettre à son traducteur anglais dans laquelle il cite de mémoire des vers de la « Chanson de la plus haute tour¹ ». Dans une étude savante, une universitaire discerne ici et là dans l’œuvre célinienne l’empreinte rimbaldienne, une sorte de filiation cachée ². Ainsi, le prologue de Mort à crédit est vu comme une réécriture minutieuse des lettres dites du « Voyant », « Alchimie du verbe » ou « Nuit d’enfer ». C’est un peu poussé mais procure de surprenantes illustrations, non pas de la notion d’intertexte, mais de « compagnonnage » (Rimbaud-Céline) qui donnent à rêver. Ce qui paraîtra, en revanche, tangible, c’est l’affirmation de Céline qui assurait connaître la raison du départ de Rimbaud en Afrique : « Il en avait assez de tricher. (…) Il y a une hantise chez le poète de ne plus tricher. » L’alternative étant, comme on sait, de « mettre sa peau sur la table ».

• Jean-Jacques LEFRÈRE : Arthur Rimbaud (biographie), Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1408 pages (32 €)

10:18 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, arthur rimbaud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Céline et la soumission imbécile du Français

par Nicolas Bonnal

On entend ici et là qu’on va réagir, qu’on est le pays des rebelles, des droits de l’homme, de la liberté, des tranchées et qu’on va voir ce qu’on va voir à propos du vaccin, du masque, du confinement.

Je répète : jouez aux rebelles quinze secondes, vous qui me jetez la pierre, dans le métro, à l’école, au boulot. Il n’y a pas 30% de mécontents ou d’insoumis dans ce pays, mais 1%. Et ça dépend des jours et du sujet.

Une amie m’a écrit hier :

« J’entendais hier un général de gendarmerie, étonné de la "docilité" des français (à propos du couvre-feu), qui disait qu'en réalité on n'aurait pas le choix. Carnet vaccinal obligatoire pour voyager ; pour se soigner et aller à l'hosto idem ; pour travailler encore, les administrations demanderont à leurs employés de se faire vacciner (et je doute que le privé soit en reste) ; bref ce que tu dis depuis des mois. »

C’est ce que je dis depuis des mois parce que c’est ce qui se passe depuis des siècles.

Tout pays de la liberté se croit plus libre au fur et à mesure qu’il s’enferme dans les réseaux inextricables des lois. Maistre rappelait en 1789 qu’on avait eu plus de lois en un an qu’en mille.

Quelques rappels céliniens alors. C’est ma monographie la plus lue - avec celle de Tolkien - et elle est lue par des gens qui ont compris que Céline ne parle pas des juifs (sujet éculé tout de même) mais des Français :

« Il règne sur tout ce pays, au tréfonds de toute cette viande muselée, un sentiment de gentillesse sacrificielle, de soumission, aux pires boucheries, de fatalisme aux abattoirs, extraordinairement dégueulasse. Qui mijote, sème, propage, fricote, je vous le demande, magnifie, pontifie, virulise, sacremente cette saloperie suicidaire ? Ne cherchez pas ! Nos farceurs gueulards imposteurs Patriotes, notre racket nationaliste, nos chacals provocateurs, nos larrons maçons, internationalistes, salonneux, communistes, patriotes à tout vendre, tout mentir, tout provoquer, tout fourguer, transitaires en toutes viandes, maquereaux pour toutes catastrophes. Patriotes pour cimetières fructueux. Des vrais petits scorpions apocalyptiques qui ne reluisent qu’à nous faire crever, à nous fricoter toujours de nouveaux Déluges. »

Céline a compris que le Français n’est pas une victime de Macron, Hollande ou Sarkozy, du comité des forges ou du mondialisme ou de Bruxelles : le Français est un enthousiaste. On le laisse cracher le morceau (à Céline) :

« Plus de Loges que jamais en coulisse, et plus actives que jamais. Tout ça plus décidé que jamais à ne jamais céder un pouce de ses Fermes, de ses Privilèges de traite des blancs par guerre et paix jusqu’au dernier soubresaut du dernier paumé d’indigène. Et les Français sont bien contents, parfaitement d’accord, enthousiastes. »

Cela c’était avant 39. Pour aujourd’hui aussi ces lignes résonnent furieusement (pensez à ces queues d’andouilles voulant être testées cet été…) :

« Une telle connerie dépasse l’homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit. »

Certains nous font le coup à la mode Maurras du grand recours, de la divine surprise (Trump…). On a vu la lâcheté incisive des femmes Le Pen. Céline savait ce qu’il en coûtait de se fier aux patriotes, aux nationalistes et autres, toujours les premiers à offrir leur poitrine aux démocraties, comme disait Bernanos. Et de rentrer dedans :

« Dans nos démocraties larbines, ça n’existe plus les chefs patriotes. En lieu et place c’est des effrontés imposteurs, tambourineurs prometteurs “d’avantages”, de petites et grandes jouissances, des maquereaux “d’avantages”. Ils hypnotisent la horde des “désirants”, aspirants effrénés, bulleux “d’avantages”. Pour l’adoption d’un parti, d’un programme, c’est comme pour le choix d’un article au moment des “réclames”, on se décide pour le magasin qui vous promet le plus “d’avantages”. Je connais moi des personnes, des véritables affranchis qui sont en même temps marxistes, croix-de-feu, francs-maçons, syndiqués très unitaires et puis malgré tout, quand même, encore partisans du curé, qui font communier leurs enfants. C’est des camarades raisonnables, pas des fous, qui veulent perdre dans aucun tableau, qui se défendent à la martingale, des Idéologues de Loterie, très spécifiquement français. Quand ça devient des racailles pareilles y a plus besoin de se gêner. »

Cela s’applique aussi au Bayrou, catho, bourgeois, six enfants, qui nous prépare le passeport vaccinal et la grande confiscation dans un bâillement/acquiescement général.

Céline remet notre occident démocrate – qui retombe dans son terrorisme/bolchévisme initial, ici ou en Amérique - à sa place :

« La conjuration mondiale seule véritable réussite de notre civilisation. Nous n’avons plus de patriotes. C’est un regret de bétail, on en a presque jamais eu de patriotes. On nous a jamais laissé le temps. D’une trahison dans une autre, on a jamais eu le temps de souffler… D’une guerre dans une autre… »

Après on est vendus aux étrangers mais c’est depuis des siècles (pensez à Concini dans le Capitan…) :

« On nous a toujours trafiqués, vendus comme des porcs, comme des chiens, à quelque pouvoir hostile pour les besoins d’une politique absolument étrangère, toujours désastreuse. Nos maîtres ont toujours été, à part très rares exceptions, à la merci des étrangers. Jamais vraiment des chefs nationaux, toujours plus ou moins maçons, jésuites, papistes, juifs… »

Parti de l’ordre, parti catholique, parti social-démocrate, parti européen, parti pro-américain, parti prosoviétique, on n’en finirait pas…Comme on sait dans le dernier pamphlet Céline a compris que le problème français est insoluble, plus fort que prévu, et que « bouffer du juif ne suffit plus » ! Il était temps Ferdinand !

Qui a envie de bouffer du Zemmour, du Toubiana, du Kunstler, du Greenwald ? En pourcentage il y a plus de juifs que de goys antisystèmes. 10% dans un cas, un pour dix mille dans l’autre.

Un autre antisémite qui a enfin compris les Français c’est Drumont. Et dans son Testament, très supérieur à la France juive, il écrivait le vieil Edouard :

« Quand les conquérants germains et francs qui, unis aux purs Gaulois et aux Celtes, constituèrent véritablement la France eurent perdu leur vigueur, l'élément gallo-romain l'emporta, la race latine reprit le dessus; or, cette race est faite pour la tyrannie, puisqu'elle n'a aucun ressort de conscience ; elle adore une idole imbécile, une idole de marbre ou de plâtre qu'on appelle la Loi, et au nom de cette Loi, elle subit tout. »

Ensuite Drumont l’explique cette ludique loi gallo-romaine :

« La Loi, c'est le licteur qui vient de la part de César annoncer au citoyen romain qu'il est condamné à mourir, mais qu'on lui laisse le choix du supplice ; c'est le gendarme de la Révolution qui vient parfois tout seul arrêter cinq ou six personnes et qui les conduit au Luxembourg ou à la Conciergerie, où un autre gendarme vient les chercher pour les conduire à la guillotine. Jamais il n'est entré dans la cervelle de ceux qu'on arrêtait ainsi, l'idée de commencer par tuer le gendarme. C'est là un spectacle extraordinaire et il n'y a jamais qu'en France qu'un gouvernement ait pu s'appeler, comme par une désignation constitutionnelle: la Terreur. »

Revenons à Céline et à la docilité du colonel de gendarmerie cité plus haut :

« Les Français subiront leur sort, ils seront mis, un jour, à la sauce vinasse... Ils le sont déjà. Pas d'erreur!... Le conquérant doit être sûr de ses esclaves en tous lieux, toujours en mains, sordidement soumis, il doit être certain de pouvoir les lancer, au jour choisi, parfaitement hébétés... dociles... jusqu' aux os... gâteux de servitude, dans les plus ronflants, rugissants fours à viande... sans que jamais ils regimbent, sans qu'un seul poil de ce troupeau ne se dresse d'hésitation, sans qu'il s'échappe de cette horde le plus furtif soupçon de plainte... »

C’est lui qui qualifie nos monuments aux morts de lourds dolmens de la docilité…

Source:

Nicolas Bonnal – Céline, le pacifiste enragé

18:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : nicolas bonnal, louis-ferdinand céline, céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°436 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Céline au Brésil. Entretien avec Amanda Fievet Marques

Proust vu et corrigé par Céline

Céline dans le Journal de guerre de Paul Morand

La visite de la Beat Generation à Céline

Évelyne Pollet rééditée à Céline.

Arrivera-t-il à Mauriac ce qui est arrivé à d’autres écrivains ? Deux ans avant sa mort, il écrivait : « À force de ne pas mourir, le romancier que je suis a été peu à peu recouvert par le journaliste, que certes je ne renie pas : il n’est pas impossible que le Bloc-notes ou les Mémoires intérieurs seront consultés encore à une époque où nul ne songera plus à ouvrir mes romans. » Ainsi de Voltaire qui pariait sur ses tragédies alors que c’est sa correspondance que nous lisons. Et Candide qu’il considérait comme une pochade. Même chose pour Mauriac : on ne lit plus guère le romancier des tourments entre la religion et la chair. Mais, cinquante ans après sa mort, l’atticisme, parfois corrosif, du chroniqueur s’apprécie toujours autant. Ce Bloc-notes (1952-1970) était épuisé depuis plusieurs années. Jean-Luc Barré, qui dirige la collection “Bouquins”, a eu la bonne idée de le rééditer. Il en signe aussi la préface, connaissant bien le sujet pour avoir publié une biographie de Mauriac qui révéla au grand jour son homosexualité refoulée. Ce qu’avait subodoré Céline qui voyait en lui « un rongé pédé qui n’a jamais osé ». Au-delà de l’actualité politique, le bloc-notes peut se lire comme on savoure, mutatis mutandis, les mémoires de Saint-Simon. On y trouve un Mauriac gambadant en toute liberté, bien plus libre qu’il ne l’est dans ses romans. Il n’y est jamais question de Céline si ce n’est pour paraphraser les titres de deux de ses livres : Voyage au bout de la nuit (7 avril 1956) à propos du gouvernement de Front républicain, et Bagatelles pour un massacre (13 février 1958) sur le bombardement de représailles d’un village tunisien en réponse à l’attaque d’un avion français. C’est tout et c’est peu. Il est vrai qu’il est difficile d’imaginer deux personnalités aussi dissemblables. Cela avait pourtant bien commencé : en décembre 1932, deux phrases (pourtant réticentes) de Mauriac sur Voyage dans le très lu Écho de Paris ¹, suivies apparemment d’une lettre plus sensible, lui avaient valu une belle réponse : « Vous venez de si loin pour me tendre la main qu’il faudrait être bien sauvage pour ne pas être ému par votre lettre. » ² Les choses s’envenimèrent par la suite. Mauriac, quoique partisan de la clémence envers les épurés, exprima des jugements hérissant Céline. Belle lettre d’insultes en retour : « Oh Canaille mais oui vous êtes ! Canaille par tartufferie, messes noires, ou connerie on ne sait ! ». Il lui envoie aussi une virulente dédicace au verso d’une reproduction du dessin de L’Illustré National. Avec une allusion à la fameuse dédicace au lieutenant Heller de la Propagandastaffel. Avant-guerre, Ramón Fernandez avait emmené Mauriac rue Lepic rencontrer l’auteur de Voyage. Répulsion instinctive : « Il faisait mante !… exactement !… (…) des gestes d’insecte… » Il le verra surtout « bicot de race ». Le fait que Mauriac critiquait dans L’Express la politique coloniale de la France n’arrangea pas les choses. Mais Céline n’avait-il pas déjà tout dit en 1933 ? « Rien ne nous rapproche, rien ne peut nous rapprocher ; vous appartenez à une autre espèce. »

• François MAURIAC, Le Bloc-notes, 1952-1962 & 1963-1970, Robert Laffont / Mollat, coll. “Bouquins”, 2020, 2 volumes de 1290 & 1324 pages, index, préface de Jean-Luc Barré, édition établie et annotée par Jean Touzot.

11:32 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, françois mauriac, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°434 du Bulletin célinien

Sommaire :

Isak Grünberg, premier traducteur de Céline en allemand [II]

Christian Prigent et Céline

Quand André Balland voulait rééditer les pamphlets

Charles-Antoine Cardot nous a quittés

Céline dans Les Lettres françaises (suite)

Henri Guillemin face à Céline

Nos amis écrivent…

Le livre part d’un constat : tous les classiques de la littérature ont un jour été portés à l’écran. …Sauf Voyage au bout de la nuit. Émile Brami, qui connaît bien le sujet pour l’avoir déjà traité dans la revue Études céliniennes, lui consacre un petit volume illustré d’une quarantaine de photographies. Dans la première partie, il retrace toutes les tentatives avortées d’adaptation au cinéma. La presse des années trente est truffée d’échos comme celui-ci :

« Louis-Ferdinand Céline est parti mercredi pour l’Amérique par le Champlain. L’auteur de Voyage au bout de la nuit est attendu par les milieux littéraires de New York où la traduction de son livre connaît un vif succès. De là, L.-F. Céline partira par avion pour Hollywood afin de s’occuper de la mise en scène de son ouvrage dont Jacques Deval vient de négocier l’adaptation avec une firme d’éditions cinématographiques » (Le Populaire, 22 juin 1934).

Hélas pour Céline, ce projet ne verra pas le jour. Mais sans doute en est-il mieux ainsi. Michel Audiard, qui caressa longtemps l’espoir d’adapter Voyage, se félicitait finalement que le film n’eût jamais vu le jour : « …La littérature à ce niveau-là, on ne peut que saloper le coup. » La force et l’originalité du roman vient en effet de son écriture, d’où la difficulté de la transposition. Les autres livres de Céline n’ont pas davantage été adaptés à l’écran. Or, comme le rappelle l’auteur, les tentatives furent nombreuses : de Fellini à Leone en passant par Gance, Duvivier, Autant-Lara, Godard, Pialat, Dupeyron et tant d’autres. Émile Brami se penche sur les raisons qui rendent toute adaptation de Voyage périlleuse, ainsi que sur la possibilité d’adapter les autres romans de l’auteur. Restent les transpositions visuelles alternatives, telle la bande-dessinée même si les tentatives ne furent pas toujours concluantes. Jacques Tardi opta d’ailleurs pour l’illustration alors qu’antérieurement il adapta avec bonheur d’autres romans. Ce dont on est certain c’est que Céline, lui, avait tiré les leçons du cinéma : « Les écrivains d’aujourd’hui ne savent pas encore que le cinéma existe !… et que le cinéma a rendu leur façon d’écrire ridicule et inutile… péroreuse et vaine !… (…) leurs romans ne sont plus que des scénarios plus ou moins commerciaux, en mal de cinéastes !… » On sait qu’il appréciait surtout le cinéma muet. Cela remontait à l’époque où sa grand-mère, Céline Guillou, l’emmenait voir Le Voyage dans la lune de Méliès. Il révérait aussi Max Linder, Buster Keaton et Chaplin (celui d’avant le cinéma parlant). Plus tard, il fréquenta le milieu du cinéma au point de faire une figuration dans un film de Jacques Deval, Tovaritch (1935), tiré de sa pièce éponyme. Deux ans plus tard, l’auteur de Bagatelles pour un massacre polémiquait avec Jean Renoir dont il détestait La Grande Illusion ainsi que, d’une manière générale, le progressisme bêtifiant que l’on retrouve dans les films français des années trente. C’est aussi dans ce pamphlet que l’on trouve un portrait féroce, “avant la lettre”, de Harvey Weinstein, figure emblématique de ce que Céline nommait « Hollywood la juive ». Émile Brami cite d’ailleurs un large extrait de Bagatelles qui en témoigne. C’est dire si son livre est exhaustif.

• Émile BRAMI. Louis-Ferdinand Céline et le cinéma (Voyage au bout de l’écran), Écriture, 2020, 208 p., ill., index des noms cités.

On regrette l’absence d’une bibliographie qui recenserait les études antérieures sur le sujet, dont celles d’Éric Mazet (Études céliniennes, 2009 & L’Année Céline 2013 & 2014), d’Alain Cresciucci (Céline à l’épreuve, 2016) et d’Alain et Odette Virmaux (Cinématographe, novembre 1986).

21:17 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sommaire :

Sommaire :