lundi, 29 février 2016

L’Italia e il Giappone, storia di una lunga relazione

L’Italia e il Giappone, storia di una lunga relazione

Dottor. Vattani, quest’anno ricorre il 150° anniversario delle relazioni italo-giapponesi, un rapporto che è cominciato ufficialmente nel 1866, pochi anni dopo l’Unità. Come si spiega questa storica amicizia tra due paesi così distanti geograficamente e culturalmente?

Il 1866 è un momento importantissimo nella storia delle relazioni tra Italia e Giappone ma va anche contestualizzato. Sono due paesi che a quella data hanno subito delle profonde trasformazioni: uno si è unificato e sta diventando un protagonista internazionale, l’altro sta attraversando una fase interna di cambiamento strutturale volta alla modernizzazione, all’industrializzazione e, in parte, all’occidentalizzazione proiettandosi anch’esso, con la volontà di potenza tipica della fine dell’Ottocento, sullo scacchiere internazionale. Da quel momento le loro storie hanno seguito un percorso parallelo nelle rispettive regioni. L’Italia fa parte dell’Europa continentale solo perché la unisce un lembo di montagne, ne fa parte ma ne è anche in qualche modo isolata, in competizione con i propri vicini immediati. Questo spinse i governi post-unitari a cercare alleanze con chi fosse più simile alla nostra posizione come il Regno Unito. Per il Giappone lo status quo era molto simile, proiettato in Asia nel tentativo di costruire stabili relazioni con i vicini ma in forte competizione con la Cina e la Russia zarista. A questi fattori di similitudine geopolitica possiamo aggiungerne altri interni come la scarsità di risorse, di materie prime e una popolazione concentrata in modo non omogeneo sul territorio. Ma non sarebbe corretto dire che l’Italia e il Giappone arrivano a conoscersi solo in questo momento di trasformazione. I loro rapporti erano infatti di lunga data. Abbiamo prontezza di importanti missioni risalenti a più di cinquecento anni fa, così come è accertata la presenza italiana a Yokohama con i corallari di Torre del Greco e i semai piemontesi molto tempo prima della rivoluzione Meiji. L’Italia in qualche mondo c’era sempre stata e con interessi commerciali fortissimi. Si andava a comprare i bachi da seta e, sebbene non avessimo ancora firmato un accordo diplomatico, avevamo degli inviati come Fe’ d’Ostiani e Sallier de La Tour, piemontesi del Regno di Sardegna, i quali impostarono fin da subito un rapporto da pari tra i nostri due paesi, a differenza di quanto fecero gli altri europei. C’era un profondo rispetto da parte nostra che si era radicato già nell’incontro avuto nel 1615 da papa Paolo V con Hasenura Tsunenaga, inviato dell’Imperatore; il Pontefice riconobbe non dei pagani semiselvaggi da convertire ma interlocutori colti, raffinati, poliglotti e questo mutuo rispetto si è saldato e sviluppato nel tempo. Riprendendo le fila della domanda iniziale, la data del 1866 è importantissima ma ricordiamoci che ci conoscevamo già da prima, ci rispettavamo a vicenda e riuscivamo già ad avere accesso alle zone chiuse del paese. I semai, per esempio, potevano girare tranquillamente per il paese accompagnati dai nostri diplomatici in posti dove altri europei non erano ammessi. In una dichiarazione del 1887 il primo ministro Inoue disse: “L’Italia, vera amica del Giappone, senza secondi fini, è la Gran Madre delle nazioni occidentali dalla quale esempi debbono essere cercati”. Un riconoscimento notevole al ruolo del nostro Paese.

Del resto l’opinione pubblica italiana in un momento delicato come la guerra russo-giapponese del 1905 si schierò dalla parte di Tokyo e a Tsushima erano presenti due navi da guerra costruite a Genova. Così come il Regno Sardo aveva combattuto contro il gigante austriaco allo stesso modo il Giappone affrontava il gigante zarista.

Certamente, le navi furono armate dai genovesi e vendute al Giappone nel 1903. Erano la Kasuga e la Mikasa, progettate dall’ingegnere italiano Salvatore Positano. Emilio Salgari inoltre, proprio in quel periodo, scrisse un libro dal titolo L’eroina di Port Arthur, ambientato nella guerra russo-giapponese da cui emerge il suo incondizionato appoggio alle ragioni nipponiche. Nel libro descrive “il buono e bravo giapponese”, le “forze armate splendidamente organizzate, in marce meravigliose per celerità”. Gli italiani simpatizzavano per il Giappone insomma, cosa strana perché non bisogna dimenticarsi che in Europa questo era il periodo del pericolo giallo. C’è un interessante quadro di Hermann Knackfub del 1895 che descrive bene questa nuova paura verso i popoli asiatici agli inizi del Novecento. In questo senso possiamo dire che l’Italia ha un credito nei confronti del Giappone per il suo sostegno durante la guerra russo-giapponese. Ma questi fatti purtroppo sono stati oscurati da quanto avvenuto negli anni ’30 e ’40 e questa sorta di special relationship che avevamo costruito venne, se non dimenticata, messa in secondo piano. Se ne approfittarono i francesi che, ad esempio, sotto il governo Chirac investirono fortemente nel paese del Sol Levante quasi a reiventare un rapporto di amicizia stretta che non c’era mai stato. Un francese avrebbe da ridire su questo, ma c’è da precisare che ad esempio quando lo Shogun (signore della guerra N.d.R.) perse il suo potere durante la rivoluzione Meiji, i francesi rimasero fedeli agli accordi con il Bakufu (governo militare, N.d.R.) e si trovarono anche a sostenere i ribelli contro l’Imperatore come nella battaglia di Hakodate. L’Italia invece era riuscita a capire la profondità del cambiamento e firmò un accordo con il governo imperiale di Mutsuhito.

D’Annunzio raccontava di non saper resistere alla cultura giapponese e di aver speso una fortuna nell’acquisto di opere, vasi, dipinti. Puccini colse a piene mani dalla lirica nipponica, Edoardo Chiossone fu direttore nel 1872 dell’Ufficio Valori del Ministero delle Finanze di Tokyo. Al contrario, che cosa trovavano, e trovano ancora oggi, i giapponesi nell’Italia?

Se parliamo di questioni pratiche, dal punto di vista giapponese l’Italia era vista a quei tempi come una specie di banca culturale. C’era tutto. Bastava venire a Roma, Torino, Firenze per vedere quelle che erano le arti e l’eccellenza dell’architettura, del disegno, dell’arte figurativa, della scultura; tutto ciò che aveva quei caratteri occidentali, possiamo dire le radici dell’Occidente, loro sentivano di trovarlo in Italia. Bisogna anche considerare che i giapponesi, ieri come oggi, hanno sempre attuato una politica di “shopping culturale” diversificato. Il sistema educativo, per esempio, fu ispirato a quello tedesco e ancora oggi se leggiamo Mori Ogai, uno scrittore del primo Novecento, notiamo questo tipo di impostazione nei suoi scritti, così come nelle uniformi militari ispirate a quelle scolastiche e di servizio della Prussia di Bismarck. Tutto quello che era tecnica della navigazione, marina militare fu preso dagli inglesi. Quanto aveva a che fare invece con urbanistica, architettura, organizzazione amministrativa, cultura in senso ampio, il modello di riferimento era, come detto, l’Italia. Oggi, saltando un attimo al presente, fanno un altro tipo di “shopping culturale” che, nel bene e nel male, tende a semplificare forse eccessivamente la loro visione dell’Occidente. L’Italia è associata con il classico, il romano, il Barocco ma soprattutto il Rinascimento. E si fermano qui. Dunque è necessario uno sforzo, specialmente da parte nostra, per far conoscere ai giapponesi anche l’Italia che è venuta dopo il Rinascimento. Quest’anno festeggiamo i 150 anni delle relazioni italo-giapponesi; i grandi sponsor nipponici che organizzano esposizioni, mostre, in generale l’offerta culturale italiana nel Sol Levante, sono i grandi media nipponici (spesso proprietari degli spazi museali ed espositivi) che guadagnano sulla vendita di biglietti. Trasferiscono l’oggetto d’arte, creano la domanda, vendono il biglietto. Così l’Italia continuerà a vendere e mostrarsi sempre per le stesse cose sminuendo un patrimonio immenso e non attecchendo come potrebbe su un pubblico che non comprende solo visitatori e turisti ma anche potenziali investitori, imprenditori, politici. Se la società civile giapponese continua ad avere una visione dell’Italia che è sempre la stessa, il nostro lavoro consiste nel continuare a promuovere la multiforme varietà dell’offerta italiana. Questa secondo me è la sfida del futuro da vincere. Molti giapponesi, per fare un esempio, non si rendono conto che noi siamo grandi esportatori di macchinari e alta tecnologia, pensano unicamente ai vini, ai prosciutti, alla moda dimenticando che produciamo parti di aerei e satelliti. Il 150° anniversario è una occasione proprio per farci conoscere meglio.

Riprendendo un attimo le fila del percorso storico parallelo dei due paesi, non si può non menzionare il Patto Tripartito del settembre 1940. Quell’alleanza fu in qualche modo il logico risultato del rapporto costruito negli anni oppure fu una sorta di tragico errore o di tragica patologia delle relazioni internazionali come si stavano strutturando agli inizi del Novecento?

Secondo me bisogna distinguere tra l’alleanza italo-tedesca, l’alleanza italo-giapponese e quella giapponese-tedesca. Sono tre componenti diverse. Non sono uno storico, ma semplificando possiamo dire che l’alleanza italo-giapponese era quella più “tradizionale”, cioè una alleanza militare stretta da paesi che stavano tentando la carta coloniale in un momento in cui era impensabile riuscire a sostenere ancora quel tipo di politica. Ma era un accordo che si basava sul nemico comune cioè gli inglesi, in quanto ostacolo all’espansione fascista in Africa e giapponese in Manciuria. In quel periodo, nonostante Tokyo avesse interessi in Etiopia, decisero di rinunciarvi come contropartita al riconoscimento italiano del Manciukuò. Due paesi che si alleano condividendo progetti e problemi simili. I tedeschi avevano una visione opposta, gli inglesi fino al 1940 non erano il nemico principale quindi la loro alleanza con i giapponesi ebbe premesse diverse. Roma, Berlino e Tokyo furono in qualche modo attirate nell’orbita di una alleanza, che sfocerà nel Patto Tripartito, sebbene le rispettive condizioni storico-politiche iniziali fossero del tutto differenti. Alcuni ambienti diplomatico-militari italo-giapponesi fino ad un certo momento avevano sperato in una alleanza difensiva e quasi neutralizzante tra Roma e Tokyo. Invece l’accordo con la Germania nazista era di per sé molto pericoloso, immediato e aggressivo. Quindi c’era una differenza tra l’alleanza italo-giapponese e quello che fu il Patto Tripartito, una tragica decisione foriera di grandi drammi e orrori. E in questa tragedia ci sono però degli aspetti umani molto profondi che sono stati dimenticati, come quando i sottomarini italiani oceanici combatterono a fianco dei giapponesi a Kobe fino allo sgancio delle bombe atomiche, quando l’Italia si era già arresa da tempo. E’ vero quindi che quella della Seconda Guerra Mondiale è una storia triste e dolorosa, ma se raccontata in modo sano e senza forzature ideologiche, come storia di uomini, possiede anche tratti commoventi. Gli stessi giapponesi quando vengono a sapere del sacrificio dei marinai italiani a Kobe per combattere insieme a loro finiscono per commuoversi, rendendosi conto che, dopo tutto, non erano rimasti soli.

Il Giappone e l’Italia sembrano per alcuni versi molto distanti tra loro ma per altri più vicini di quanto possa sembrare. Una popolazione che invecchia progressivamente, una economia che ha difficoltà a ritrovare una crescita slanciata, un alto debito pubblico. I governi Kan, Noda e Abe hanno tentato di invertire la tendenza con varie riforme di cui l’ultima è la nota Abenomics che sembrava aver avuto successo ma adesso sta rallentando. Dati questi fattori comuni, c’è qualcosa che l’Italia potrebbe prendere ad esempio per invertire la propria tendenza?

Senz’altro esistono queste similitudini e se osserviamo i nostri due Paesi con la lente del 150° anniversario ci rendiamo conto che il loro percorso storico parallelo è stato un insieme di sfide e opportunità comuni. Abbiamo parlato della guerra ma possiamo guardare anche al dopoguerra, quando Giappone e Italia dovettero superare la sfida della ricostruzione economico-sociale a fronte delle devastazioni lasciate dal conflitto. Per quanto riguarda i problemi contemporanei, è vero che abbiamo entrambi un alto debito pubblico ma il Giappone può ancora agire sulle leve delle politiche monetarie cosa che l’Italia non può più fare. Quindi dovrebbe essere l’UE nel suo insieme a prendere di esempio alcune misure della Abenomics. Ma sul fronte di altre sfide importanti l’Italia più che ispirarsi dovrebbe collaborare. Il nostro paese soffre l’afflizione ad esempio del dissesto idrogeologico e sismico, i quali sono connessi a loro volta al progressivo inurbamento e all’abbandono delle campagne. L’invecchiamento della popolazione infatti non ha effetti solo su fisco, economa, assistenza sociale e sanitaria ma anche sul territorio. Il Giappone deve affrontare le stesse difficoltà che però, se interpretate nell’ottica di una mutua collaborazione, possono diventare delle opportunità. Pochi altri paesi industrializzati al mondo hanno i nostri stessi problemi in tema di prevenzione dei disastri, alluvioni, terremoti. L’Italia può presentarsi in questo settore con ottime credenziali dal punto di vista della tecnologia satellitare, aerospaziale e di controllo del territorio e dovremmo farlo conoscere ai giapponesi: il mio ufficio sta lavorando proprio a questo nell’anniversario dei 150 anni di relazioni bilaterali. Esso deve essere infatti non solo un momento di celebrazione culturale ma anche proattivo strumento di promozione. In questo senso poi lo scambio è ovviamente bilaterale: i giapponesi sono i maggiori esperti di prevenzione alluvionale e terremoti. Sull’invecchiamento della popolazione si può agire tramite domotica e tecnologia quotidiana per migliorare la vita di anziani e disabili. Design, architettura, robotica, medicina, farmaceutica, settori in cui entrambi siamo all’avanguardia possono intersecarsi e trovare soluzioni tanto per una popolazione che invecchia quanto per le necessità economiche e lavorative dei più giovani. Se riuscissimo a costruire un rapporto ancora più stretto in questi settori il Giappone e l’Italia potrebbero creare una partnership strategica di notevole valore.

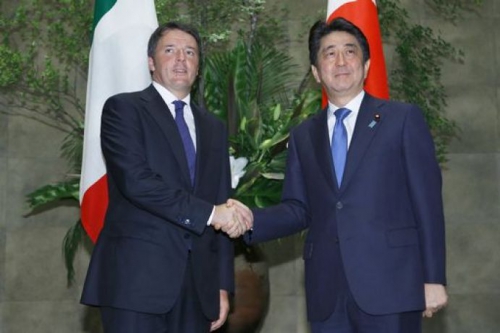

Con questo ha risposto alla mia domanda successiva che partiva dalle dichiarazioni del Presidente Renzi durante il suo viaggio in Giappone. Dopo l’incontro con l’Imperatore Akihito e il Primo Ministro Abe aveva infatti dichiarato che “Le relazioni tra i nostri due paesi sono cruciali”.

Certamente, non dimentichiamo che oltre ad essere un partner commerciale in tutti i settori che abbiamo enumerato il Giappone è anche un partner politico in Asia. E’ un paese che in un contesto regionale molto differenziato, anche con problemi di sicurezza, ha una costituzione democratica, vicino ai valori fondamentali che anche noi riconosciamo, con un sistema di welfare simile al nostro. E’ uno Stato con cui mantenere sempre rapporti immediati, diretti. Siamo già ad un ottimo livello soprattutto dal punto di vista culturale e politico, ma si può sempre fare di più ed è bene impegnarsi per questo. Cercare di accelerare e potenziare i nostri scambi su alta tecnologia, aerospazio, farmaceutica e sulle sfide che ci accomunano. Yukio Mishima è stato uno dei romanzieri più conosciuti in Occidente, rimasto indissolubilmente legato, in modo forse anche un po’ fuorviante, alla critica che aveva mosso contro la perdita delle tradizioni, delle radici culturali e quella che lui chiamava la “svendita” dell’anima giapponese all’Occidente. Si uccise nel 1970 proprio nel momento in cui il suo Paese era nella fase ascendente di sviluppo. Oggi, arrivati nel XXI secolo, come vive il Giappone il rapporto con l’Occidente e quanto le tradizioni sono riuscite a riequilibrare e bilanciare la società tra queste due sponde? Io su questo ho una mia personale opinione che si basa sulla mia osservazione e sulle mie esperienze anche famigliari con il Giappone. Secondo me è difficile parlare di una occidentalizzazione del Sol Levante; fin dai tempi della rivoluzione Meiji i giapponesi sono sempre stati molto pragmatici. Quando vedono che c’è un sistema migliore del loro lo assorbono ma lo fanno senza mai incidere sul nocciolo della loro struttura identitaria. Ci sono stati momenti in cui questo nocciolo influenzava di più i comportamenti esterni e altri dove i comportamenti esterni hanno attecchito di più ma nella sostanza i giapponesi sono rimasti giapponesi e solo loro possono essere giapponesi. Quello che vediamo però è che ci sono state delle fasi importanti nella storia giapponese in cui il paese ha guardato molto all’esterno mantenendo però una forte identità interna, forse anche come meccanismo difensivo. Si prendeva dagli inglesi, dagli olandesi, dai tedeschi e si rielaborava assorbendo e superando. Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu l’occupazione americana i giapponesi capirono che accettare lo status quo era un modo per sopravvivere liberi. Non hanno assunto quindi comportamenti occidentali perché gli piaceva l’occidente ma per salvarsi dall’occidente e dopo pochi anni, grazie a quei sistemi, sono rimasti indipendenti, liberi e con una Costituzione democratica che, anche se imposta dall’esterno, hanno accettato in quanto prodotta da un sistema, quello americano, che aveva vinto e quindi doveva essere per forza di cose funzionante. Oggi il primo ministro Abe rappresenta ancora una volta una fase nuova; egli si è posto, rispetto alla Storia, e lo si è visto nell’anniversario della fine della guerra del Pacifico lo scorso 14 agosto, un obiettivo di riassorbimento nella coscienza collettiva e di superamento. E non si tratta solo di narrativa politica ma di un cambiamento di posizione che nulla toglie al rimorso per quanto occorso nell’ultimo conflitto; si sono accettati gli errori e le responsabilità ma ci si è posti allo stesso tempo la necessità di guardare al futuro. Questo si riflette in tutti i comportamenti giapponesi che, una volta identificato un obiettivo, si impegnano fino al suo completo raggiungimento. L’Abenomics, il nuovo sistema di sicurezza regionale con gli Stati Uniti, l’introduzione dell’inglese nelle università, le Olimpiadi del 2020 e tutto ciò che queste riforme significano come processo di modernizzazione non eliminano nulla dal nocciolo identitario. Ma è certamente un momento in cui si sta pensando ad un Giappone diverso, nuovo, e ciò si è visto anche nella rimodulazione dei rapporti regionali e in una politica estera più attenta ai paesi dell’Asean.

Proprio in connessione al tema delle riforme, il primo ministro sta portando avanti una dura battaglia con la Dieta Imperiale per riformare l’art. 9 e dare alle Jieitai, le forze di autodifesa, la possibilità di essere impiegate all’estero in operazioni di peacekeeping. Da un lato vuole rimettere il Giappone in linea con altre nazioni, dall’altro però c’è un timore di possibili inasprimenti delle tensioni presenti nell’area. Come mai allora, nonostante queste tensioni nel Pacifico con la Corea del Nord, con la Cina e le dispute sulle Senkaku, Abe sta incontrando così tante resistenze nella società giapponese?

E’ difficile dirlo da osservatori esterni. Innanzitutto c’è il dibattito politico interno, perché si tratta di un tema costituzionale talmente radicato nel sistema educativo giapponese che, nel bene e nel male, coinvolge quasi tutti. E’ ovvio che se questa riforma viene presentata con toni sbagliati, come una sorta di ritorno indietro allora può creare numerose difficoltà al governo. Ma è comunque un dibattito aperto e c’è chi perfino sostiene che non c’è bisogno di modificare l’art. 9 per partecipare a missioni di peace-keeping, che Tokyo in sostanza possa già intraprendere buona parte delle azioni richieste dalla comunità internazionale. Questo tema, tuttavia, rischia di polarizzarsi su un argomento, guerra-pace, molto delicato che però finisce per diventare fuorviante rispetto al problema. Soprattutto per noi è infatti più interessante cercare di capire, al di là del dibattito interno, quali siano gli effetti di questa riforma in Asia. E paradossalmente, a parte per qualche rimostranza cinese più diretta agli americani che non al Giappone, nella regione tutto tace. Tendenzialmente infatti, l’idea che nella regione ci sia un altro giocatore di peso militare importante è in realtà rassicurante per molti paesi più piccoli i quali, più che un riarmo giapponese, temono un disengagement americano. Questo è il vero problema: la paura che ci possa essere un reflusso isolazionista americano dalla regione asiatica. Il dibattito interno alla società giapponese è complesso, articolato, riguarda le loro motivazioni e il loro rapporto con la storia recente. Ma come si può ben vedere se la riforma dell’art. 9 dovesse passare non ci sarebbero alterazioni degli equilibri o un aumento critico delle tensioni, tutt’altro. Poiché ciò che preoccupa è come detto un ritiro progressivo degli Stati Uniti dall’Asia, l’idea di una potenza militare navale che ha uno stretto rapporto con Washington potrebbe anzi dare un senso di bilanciamento rafforzando l’equilibrio regionale.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, italie, japon, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, politique internationale, diplomatie, géopolitique, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.