dimanche, 10 février 2019

Le ternaire en relation avec le Quatrième Théorie Politique de Douguine

Le ternaire en relation avec le Quatrième Théorie Politique de Douguine : un commentaire de « Chlodomir »

La magie du ternaire est très puissante, mais il ne faut pas s’y laisser enfermer. Au niveau politique, un tel cercle vicieux se forma avec les trois grandes idéologies qui ont dominé le XXe siècle : libéralisme, communisme, fascisme (le nazisme n’étant qu’une branche hypertrophiée du fascisme, un « fascisme radical » dans la terminologie marxiste). Si l’on en rejette deux au profit d’une troisième, quelle qu’elle soit, on reste enfermé dans le cercle, car ces idéologies viennent toutes trois de la Modernité occidentale. L’un des mérites du théoricien et philosophe russe Alexandre Douguine est d’avoir compris qu’il fallait sortir de ce cercle vicieux, « rompre » le cercle (« En science politique au siècle dernier, nous avions appris à ne compter que jusqu’à trois. (…) nous n’avons pas d’autre solution que d’apprendre à compter jusqu’à quatre », A. Douguine, article sur https://rusreinfo.ru/, 2016).

Après quelques tâtonnements (dans un premier temps, il parla de « trinité dialectique »), et après être passé par le national-bolchevisme puis par l’eurasisme, Douguine finit par élaborer la Quatrième Théorie Politique. Cette « 4TP » rejette les trois vieilles idéologies et adopte de nouveaux concepts, en empruntant à la Révolution Conservatrice allemande, aux auteurs eurasistes russes (notamment L. Gumilev), au Traditionalisme (ou Pérennialisme), à la géopolitique, et aussi à la pensée de Heidegger (à qui il emprunta le concept du « Dasein »).

Le succès rapide du livre éponyme de Douguine, La Quatrième Théorie Politique (traduit en anglais et en français en 2012), montra que sa démarche correspondait à une certaine attente dans les élites intellectuelles. La 4TP, par son nom même, a un peu servi d’outil « maïeutique » pour toute une génération militante enfermée dans le mécanisme mental de la « troisième voie » et de la « troisième position », voire de la « troisième idéologie ». Cette approche a eu pendant longtemps de grands avantages, mais est maintenant dépassée. Le « Trois » permet de dépasser le stérile dualisme (cultivé notamment par la Deuxième Théorie Politique) et c’est un pas en avant énorme, mais la vie est mouvement et le ternaire a montré ses limites. La force du « Quatre » permet de « tout faire sauter », de faire appel au « chaos créateur », de réintroduire le Multiple (le Multipolaire, dans le domaine géopolitique), et ensuite « les dix mille êtres »... Douguine explique d’ailleurs que la 4TP est une théorie ouverte et en construction ; mais dès qu’elle existe (ou existera, avec un corpus théorique cohérent et opératif), il n’est pas interdit de réintroduire certains éléments des trois idéologies précédentes…

L’« eurasisme » est une idéologie très bien adaptée à la Russie, mais la 4TP va plus loin et permet de libérer à nouveau la créativité idéologique et politique (l’eurasisme est en quelque sorte la partie russe de la 4TP). On peut même parler de Quatrième Voie, concept peut-être encore plus opératif. Dans les trois vieilles idéologies de la Modernité, le Sujet politique était respectivement l’Individu, la Classe, la Race (ou plutôt le Peuple et/ou la Nation essentialisés, avec une forte connotation ethnique, en ce qui concerne le fascisme « générique »).

Dans la 4TP (qui rejette la Modernité), le fondement philosophique est le Dasein et le Sujet politique est, très logiquement, la Civilisation (phénomène organique fondé sur une ethnogenèse et se déployant sur un Grand Espace). Après Huntington, Douguine distingue à peu près une dizaine de civilisations existantes ou potentielles sur la planète. L’humanité arriverait donc à un nouveau stade de développement organique, après les tribus, les cités-Etats, les royaumes, les empires, et les Etats-nations. On peut alors entrevoir un ordre mondial alternatif et multipolaire, fondé sur la coexistence d’une dizaine d’« Etats-civilisations » (mais sans gouvernement mondial, contrairement au sinistre « Nouvel Ordre Mondial » oligarchique et prédateur ; un organe de coordination devrait suffire). Ce qui serait tout de même plus facile à gérer que plusieurs centaines d’Etats-nations (et le nombre a tendance à augmenter, un spectacle assez grotesque…) représentés à l’ONU.

Comme l’explique Douguine, le libéralisme ultra-capitaliste (le « commercialisme ») et pseudo-démocratique est devenu le Troisième Totalitarisme, le dernier avatar de la Modernité. Sa réalité est la domination oligarchique planétaire, son fantasme et son projet secret (de moins en moins secret, à vrai dire…) est le transhumanisme. En voulant passer directement au globalisme en grillant l’étape organique des Civilisations, il est devenu une Utopie totalitaire et s’est condamné à l’échec historique. En voulant imposer son utopie par la force, le globalisme libéral plonge le monde dans le chaos. Après une dernière crise d’hystérie meurtrière, il terminera dans la poubelle de l’histoire avec le fascisme et le communisme. Mais il risque d’y avoir un mauvais moment à passer, car les prédateurs libéraux globalistes ne voudront pas lâcher leur proie (les peuples enracinés) si facilement…

CRITIQUE DE LA DIALECTIQUE HEGELIENNE

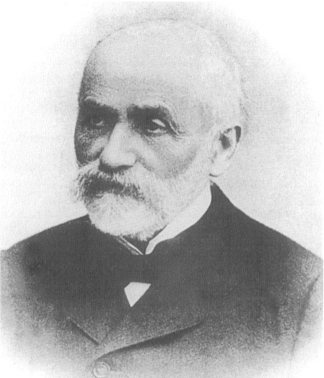

par Ludwig Gumplowicz

(ou la « fascination du ternaire »)

Hegel… cherche à résoudre le dualisme obscur et contradictoire qui se retrouve dans tout l’ouvrage de Herder ; il essaie de concilier Dieu et la nature en une unité supérieure, son fameux « esprit absolu ». En ne voyant et en ne représentant dans toute l’histoire que le développement de cet esprit absolu seul et indivisible, il abandonne le terrain de toute réalité et de toute science ; il réduit sa philosophie de l’histoire à une simple fantasmagorie.

En nous décrivant quelque chose qui n’existe que dans sa tête, il nous affirme que telle est la réalité, et, en donnant à ses fantaisies, pour leur assurer plus de créance, des noms empruntés à l’histoire universelle, il réussit à créer l’illusion.

On sait que, d’après Hegel, le développement et la propagation de l’esprit absolu se règlent « sur une mesure à 3 temps » : thèse, antithèse et synthèse. La formule est habile : on peut l’appliquer à tout en général, à chaque chose en particulier. Il n’est pas un ensemble de mouvements qu’elle n’embrasse ; il n’est pas un mouvement qui lui échappe. Que ce mouvement soit physique, intellectuel ou social, on n’a qu’à considérer une phase quelconque de son développement, comme l’un des temps de la mesure à 3 temps, et voilà le moyen de bâcler la philosophie de tel ou tel sujet, et les sujets ne manquent pas, la nature et la vie nous offrant partout des mouvements. Rien de plus facile que d’écrire ainsi une philosophie de la physique. La thèse sera, par exemple, l’attraction, alors l’antithèse sera la répulsion ; la synthèse, la cohésion. Quant aux détails, il suffira de les traiter tant bien que mal. Une philosophie de la musique ou de la peinture, etc., ne présenterait pas de plus grandes difficultés.

Pour créer sa philosophie de l’histoire, Hegel n’a eu qu’à prendre l’Orient pour thèse de « l’esprit absolu », l’antiquité classique pour antithèse, le monde germanique pour synthèse, et à faire rentrer l’histoire universelle, de gré ou de force, dans ses formules. Un Chinois, à la vérité, aurait tout aussi bien le droit de prendre l’Europe pour thèse, l’Amérique pour antithèse, le monde chinois pour synthèse de l’esprit absolu, et de fabriquer ainsi une philosophie chinoise de l’histoire. Il acquerrait probablement en Chine la popularité que Hegel s’est acquise en Allemagne, car la théorie qui permet le plus facilement aux hommes de comprendre le monde et la vie humaine devient toujours populaire. C’est pourquoi la Bible est le plus populaire des livres, sa formule pour comprendre le monde et la vie étant la plus simple.

Mais il y avait des hommes qui ne voulaient pas se placer au point de vue théologique, qui prétendaient concevoir le monde « philosophiquement ». A ceux-là Hegel est venu fournir une formule « philosophique » non moins simple, d’une assimilation non moins facile : « l’esprit absolu se développe ». Un point, c’est tout. Et les gens de distinguer, dans leurs sujets, une thèse, une antithèse et une synthèse. On y arrive toujours, pourvu que l’on ait été dressé, et dès lors on a la satisfaction de comprendre le monde.

(Ludwig Gumplowicz, La lutte des races, 1883)

11:51 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, philosophie politique, politologie, sciences politiques, quatrième théorie politique, alexandre douguine, ludwig gumplowicz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.