vendredi, 03 octobre 2025

Deux lectures douguiniennes de la Révolution conservatrice

Deux lectures douguiniennes de la Révolution conservatrice

Raphael Machado

Source: https://novaresistencia.org/2025/09/27/duas-leituras-dugi...

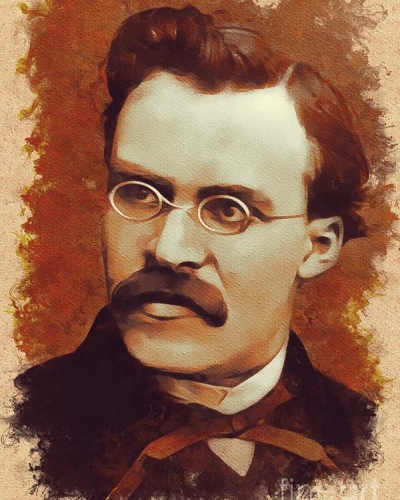

Parmi les phénomènes politico-philosophiques les plus intéressants du 20ème siècle, notamment pour les critiques non marxistes du libéralisme, la Révolution conservatrice allemande occupe certainement une place de choix.

Sans avoir réellement été un « mouvement » organisé, la Révolution conservatrice – telle qu’elle a été aboprdée dans l’étude thématique d’Armin Mohler, ancien secrétaire d’Ernst Jünger – représente une constellation d’auteurs, de revues et de cercles qui ont fleuri en Allemagne entre 1917 et 1933.

Des figures aussi diverses qu'Ernst Jünger, déjà cité, que Carl Schmitt, Martin Heidegger, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch, Othmar Spann, Oswald Spengler et des dizaines d’autres cherchaient – avec, naturellement, une immense variété de projets et de perceptions – dans un certain décisionnisme révolutionnaire, enraciné dans des principes antérieurs aux Lumières, une voie de sortie face à la décadence de la République de Weimar.

Ce qui les distinguait des conservateurs réactionnaires, c’est qu’ils ne souhaitaient pas revenir au passé et restaurer d’anciennes institutions, mais renouveler la nation. Les références au passé sont d’un ordre plus mythique et poétique qu’effectivement pratique. De plus, si les conservateurs réactionnaires acceptaient le capitalisme et étaient liés à la bourgeoisie, les conservateurs révolutionnaires étaient antibourgeois et anticapitalistes.

Mais ils n’étaient pas non plus marxistes, et se méfiaient autant de l’internationalisme cosmopolite que du prétendu rôle moteur d’un prolétariat déraciné, sans parler de la place centrale du matérialisme comme vision du monde et outil analytique.

Comme on le sait également, le sort des figures liées à la Révolution conservatrice sous la dictature nationale-socialiste de Hitler fut varié: certains embrassèrent le régime avec enthousiasme et furent absorbés par le système, d’autres tentèrent de collaborer mais finirent marginalisés, d’autres encore partirent en exil, et certains rejoignirent la résistance et furent persécutés ou même tués.

Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ces auteurs tombèrent dans l’oubli, à l’exception évidente de Heidegger, et c’est seulement avec l’activisme intellectuel inlassable de la Nouvelle Droite en France et en Allemagne à partir des années 1970 que nombre de ces figures ont pu retrouver, chez les chercheurs et dans le public, une attention intellectuelle.

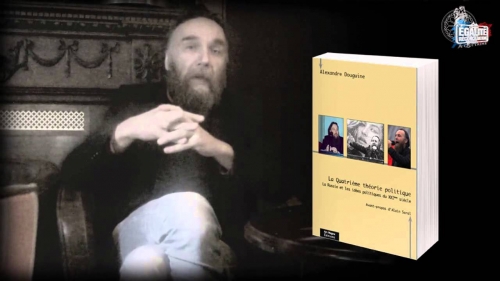

L’un des penseurs qui s’est penché sur la Révolution conservatrice en tant que phénomène historico-politique est le philosophe russe Alexandre Douguine, qui n’est pas seulement le principal interprète russe de Heidegger, mais véritablement l’auteur russe le plus influencé de façon générale par la Révolution conservatrice dans ses écrits.

Auteur prolifique écrivant depuis le début des années 1990, Douguine a donc abordé à de nombreuses reprises la Révolution conservatrice au fil des ans, mais il est intéressant de remarquer quelques différences importantes entre ses approches successives du sujet.

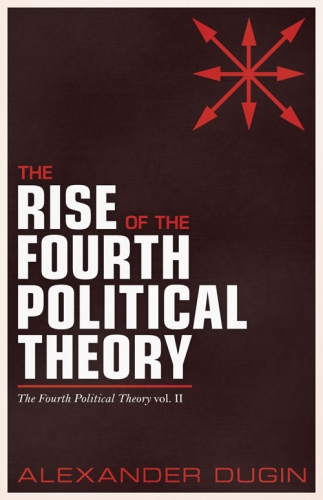

J’indiquerai ici principalement comme références l’ouvrage « Révolution conservatrice », publié en 1994 (mais comportant des textes rédigés depuis 1991), et « La Quatrième Théorie Politique », publié en 2009.

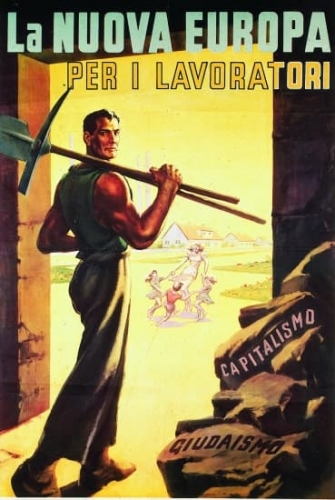

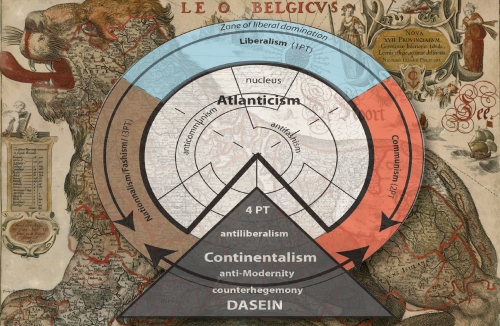

Dans l’ouvrage éponyme, Douguine aborde la Révolution conservatrice non seulement comme synonyme de "Troisième Position", mais comme l’essence même de la "Troisième Position". La Révolution conservatrice y prend un caractère universel, constituant le fondement intellectuel (Urgrund) à partir duquel émergent les divers mouvements politiques fascistes en Europe et dans le Tiers Monde, des années 1920 aux années 1970.

On peut donc, dans ce sens, parler d’une « Révolution conservatrice » espagnole, qui trouve dans le phalangisme son expression politique; d’une « Révolution conservatrice » roumaine, qui trouve dans le légionnarisme son expression politique. Julius Evola apparaît ici comme un penseur de la Révolution conservatrice italienne.

Techniquement, le terme devient synonyme de "Troisième Position", un descriptif de l’essence de la "Troisième Position" comme synthèse transcendante des positions typiques de la droite et de la gauche.

Quinze ans plus tard, Douguine aborde la Révolution conservatrice d’une manière sensiblement différente, fruit de sa propre évolution intellectuelle.

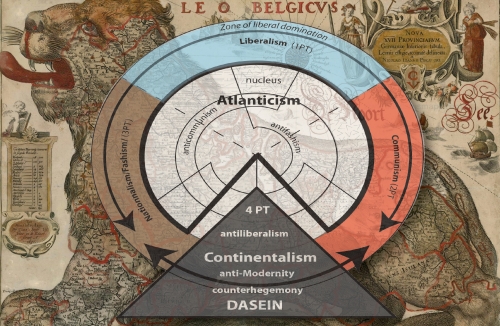

La principale différence est que la Révolution conservatrice cesse d’être l’essence, ou même le synonyme, de la "Troisième Position" (désormais "Quatrième Théorie Politique") et appartient désormais au domaine de l’hétérodoxie tercériste.

Dans la mesure où Douguine conclut au caractère fondamentalement moderne du fascisme, la formule particulière de la Révolution conservatrice, plus radicale que le fascisme, cesse d’être facilement compatible avec les courants dominants de la Quatrième Théorie Politique.

De même que, dans la pratique, les principaux auteurs de la Révolution conservatrice furent marginalisés, sur le plan théorique, les idées-forces de la Révolution conservatrice apparaissent comme essentiellement marginales, voire impuissantes face à la marche en avant du fascisme.

La Révolution conservatrice, dans cette nouvelle perspective, en raison même de son hétérodoxie, devient une préfiguration de la Quatrième Théorie Politique. Elle émerge du même creuset culturel et philosophique que le fascisme et, dans une certaine mesure, fait partie de la construction de l’atmosphère politico-culturelle qui a permis la manifestation historique du fascisme, mais demeure à l’écart, un courant étranger au flux historique dominant.

Et c’est précisément là que la Révolution conservatrice devient plus intéressante. Dans la mesure où les théories politiques passées sont modernes et convergent dans la Modernité, ce qui importe en elles, ce sont précisément les hérésies et les hétérodoxies, car c’est précisément dans les « écarts » et « aberrations » que l’on peut dévoiler la réminiscence d’éléments prémodernes ou antimodernes.

En conclusion, il est évident que le changement dans la lecture de la Révolution conservatrice découle du changement de position de l’auteur, passé d’une position tercériste au début des années 1990 à une position quarto-théoricienne à la fin de la première décennie du nouveau millénaire.

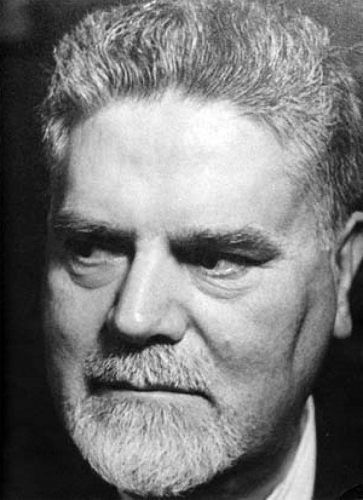

De plus, il est indéniable qu’il est possible d’extrapoler la Révolution conservatrice du contexte allemand à un contexte international, la position de ce phénomène variant selon les pays. En Russie même, la Révolution conservatrice fut totalement étrangère tant au fascisme russe qu’à l’État, mais à partir de Staline, certains aspects de l’eurasisme furent absorbés par le système. En Roumanie, en revanche, Nae Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran et Constantin Noica (photo) – figures citées par Claudio Mutti comme représentants d’un conservatisme révolutionnaire autochtone – furent intimement liés au fascisme roumain.

Au Brésil, je crois que l’on peut aussi parler d’une Révolution conservatrice, dont les contours restent encore diffus. Ont certainement fait partie de ce phénomène des figures comme Oliveira Vianna, Francisco Campos, Azevedo Amaral (photo), Otávio de Faria, et d’autres encore, certains plus proches de l’État nouveau, d’autres moins, certains nouant un dialogue avec l’intégralisme, d’autres non.

11:28 Publié dans Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, révolution conservatrice, alexandre douguine, quatrième théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 19 octobre 2024

La question de l'idéologie - Vers l'avènement de la quatrième théorie politique

La question de l'idéologie

Alexandre Douguine

Vers l'avènement de la quatrième théorie politique

En fait, nous, Russes, avons changé d'idéologie pour la troisième fois en 35 ans.

Jusqu'au début des années 90, la société était soumise à la dictature du marxisme-léninisme. Elle était obligatoire et (bien que formellement seulement) tout était construit sur cette base - la politique, l'économie, la science, l'éducation, le droit. En général, tout.

Au début des années 90, il y a eu un coup d'État idéologique. Les libéraux occidentalistes (les "réformateurs") ont pris le pouvoir. Une dictature idéologique libérale a été instaurée. Désormais, tout - la politique, l'économie, la science, l'éducation, le droit - a commencé à être remodelé selon les normes libérales occidentales. Le libéralisme était désormais considéré comme la seule vraie doctrine.

Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Poutine n'a pas aboli la dictature idéologique des libéraux dans un premier temps, mais a exigé de prendre en compte la souveraineté de l'État (lequel demeurait libéral, occidentalisé). Nous sommes restés dans le paradigme du libéralisme, mais en mettant l'accent sur la souveraineté. Sourkov l'a appelé « démocratie souveraine ». Le diktat idéologique du libéralisme a persisté.

Les libéraux purs ont réagi à la politique de souveraineté de Poutine de deux manières: certains, directement, avec l'argent de l'Occident libéral et à l'instigation des services de sécurité occidentaux, ont commencé à protester (c'était la cinquième colonne), tandis que d'autres n'ont pas osé discuter avec Poutine, l'ont imité, se sont cachés et ont commencé à saboter discrètement mais compulsivement la politique de souveraineté (c'est ce que je nomme la sixième colonne, les Sislibs).

Avec le début de l'Opération militaire spéciale (OMS), la dispersion finale de la cinquième colonne a eu lieu et les purges contre la sixième ont commencé. Certains Sislibs (Tchoubaïs, etc.) ont paniqué et se sont réfugiés en Israël et à Londres. Les plus malins se terrent plus profondément.

Mais le véritable bouleversement idéologique n'a commencé que maintenant. Lorsqu'il est devenu clair que la Crimée était à nous pour toujours, comme les vieilles terres récupérées, que la guerre se poursuivait jusqu'à la Victoire et que l'OMS n'était pas un échec technique dans les relations avec l'Occident libéral, comme on avait pu le penser auparavant, mais constituait une rupture irréversible. La dictature de l'idéologie libérale a alors pris fin.

La transition du communisme au libéralisme a été facile, parce que les méthodologies, les instructions et les manuels pouvaient être obtenus à l'Ouest. Non seulement gratuitement, mais aussi contre rémunération - au bénéfice de la CIA, du département d'État et de Soros.

La transition du libéralisme à l'idéologie russe est plus difficile. Il est impossible de revenir au communisme (où, soit dit en passant, on ne nous appelle pas) ou à la monarchie orthodoxe (où l'on ne vous appelle pas de manière intrusive, mais où tout le monde a déjà oublié ce que cela signifiait). Les bénévoles sont formidables, mais ils ne constituent pas une idéologie.

Il n'existe pas de méthodologies, d'instructions et de manuels pour la troisième idéologie russe en advenance. Une chose est claire: ce ne sera ni le communisme ni le libéralisme. Mais ce ne sera pas non plus le fascisme - nous combattons le fascisme en Ukraine.

Nous devons donc faire revivre quelque chose de pré-occidental, d'enraciné, qui est la base même de l'identité russe, mais en le projetant de manière innovante et créative dans l'avenir. Une sorte de futurisme impérial patriotique russe.

Les valeurs traditionnelles, l'éducation historique, la marche en avant vers le monde multipolaire, la thèse de la Russie en tant qu'État-civilisation constituent les éléments les plus importants à approfondir et à diffuser à cet égard. Il ne s'agit en aucun cas de communisme, de libéralisme ou de fascisme. C'est, en fait, la quatrième théorie politique. C'est la transformation idéologique qui se déroule actuellement. Une libération radicale qui est rupture avec la dictature libérale. Mais sans tomber dans le piège du communisme ou du nationalisme (du fascisme). Après tout, ces "-ismes" sont également des doctrines politiques occidentales de l'ère moderne européenne. Elles ne sont pas russes, ni dans la forme ni dans le sens. Et il est nécessaire d'avoir recours à la Russie. Aujourd'hui, nous avons besoin que d'éléments russes.

Ce virage est inévitable et ne dépend pas de l'arbitraire des autorités ou de certains groupes idéologiques. La Russie souveraine doit avoir une idéologie souveraine. Et celle-ci ne sera pas discutée, elle sera approuvée comme les premiers décrets des bolcheviks ou la privatisation des années 1990.

13:16 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, russie, quatrième théorie politique, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 18 août 2024

Le Japon et la quatrième théorie politique

Le Japon et la quatrième théorie politique

Kazuhiro Hayashida

Source: https://novaresistencia.org/2024/08/01/o-japao-e-a-quarta-teoria-politica/

La quatrième théorie politique est une boîte à outils théorico-philosophique d'application universelle. Dans cet article, nous présentons quelques réflexions originales sur la construction d'une quatrième voie japonaise.

Nous, Japonais, avons oublié beaucoup de choses depuis notre défaite suite à la dernière guerre. Bien que certaines idées s'estompent avec le temps, il y en a aussi beaucoup qui ne devraient pas être oubliées. Pour les retrouver, nous devons travailler comme des mineurs dans une mine, en faisant des allers-retours entre la surface et le sous-sol, à la recherche de diamants bruts dans les profondeurs des tunnels. C'est le rôle des travailleurs comme moi.

Pour que les Japonais comprennent bien l'importance de la « quatrième théorie politique » du professeur Alexandre Douguine, il faut d'abord comprendre les idées de nos importants prédécesseurs. J'aimerais ici vous présenter un Japonais.

Les idées et l'influence de Kanji Ishihara

Kanji Ishihara (1889-1949) était un ancien soldat de l'armée impériale et est connu comme l'un des cerveaux de l'incident de Mandchourie. Il avait sa propre pensée stratégique et a proposé la « théorie (japonaise) de la dernière guerre mondiale ». Selon cette théorie, l'Asie de l'Est deviendra le centre du monde et la paix sera instaurée. Les idées et les actions uniques d'Ishihara ont grandement influencé l'armée japonaise dans l'entre-deux-guerres, mais ses actions militaires dures et sa position en faveur de la guerre ont été débattues par la suite. Bien qu'il ait été une figure clé de l'armée japonaise, il n'a jamais été tenu pour responsable de la guerre. Cependant, après la défaite, ses actions militaires et ses idées émises pendant la guerre n'ont pas été réévaluées, et ses théories stratégiques originales ont été enterrées sous l'effet d'un temps. Après la guerre, il n'a eu aucune influence politique ou militaire et il est mort en 1949.

Parmi ses talents, c'est l'idéologie et la stratégie qu'il convient de souligner, comme en témoignent ses ouvrages « Théorie de la dernière guerre mondiale » et « Esquisse de la théorie de la guerre ». Cela est dû à la perspective asiatique d'Ishihara, qui montre qu'il était un visionnaire remarquable à cette époque.

Les avant-postes de la civilisation occidentale et les limites de l'« Esquisse de la théorie de la guerre »

Bien que l'« Esquisse de la théorie de la guerre » de Kanji Ishihara se limite principalement aux relations locales entre le Japon et l'Asie, il s'agit toujours d'une vision de la collaboration entre pays asiatiques et de l'indépendance de l'Asie dans son ensemble face aux puissances occidentales. Cependant, en raison du caractère avancé de sa théorie, il a été contraint d'utiliser les bases de la pensée occidentale pour s'opposer à l'Occident et n'a pas réussi à résoudre la contradiction de la colonisation des zones prétendument libérées par l'armée japonaise. Il a également mis l'accent sur les valeurs et la moralité asiatiques traditionnelles, mais n'a pas eu une vision claire du rôle spécifique de la religion et de l'inclusion de valeurs diverses, ce qui a contribué à son incapacité à traiter de manière adéquate diverses questions. La théorie d'Ishihara est ancrée dans le contexte du début du 20ème siècle et ne peut être adaptée à la situation multipolaire du monde actuel. Cependant, cette théorie constitue un jalon pour les Japonais dans une direction, et c'est certainement une idée que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

À l'ère moderne, et avec la défaite dans la guerre, l'« Esquisse de la théorie de la guerre » a perdu de son éclat. C'était une excellente idée. Mais on peut dire qu'une seule graine plantée dans le sol de la philosophie peut devenir un bon arbre. Daria Douguina, dans son livre « Le phénomène de la guerre : métaphysique, ontologie et frontières », dit : « πόλεμος, selon Platon, doit être fait d'une manière très dure et courageuse. » Le Japon a commencé la guerre sans une compréhension claire du πόλεμος, sans connaître la nature de la guerre, et a tout perdu à cause de la défaite.

Aujourd'hui, le Japon a été colonisé et ne peut plus avoir la vision qu'il avait à l'époque.

Un héros combattant

La « Quatrième théorie politique » du Dr Alexandre Douguine souligne l'importance des valeurs traditionnelles, de la religion et de la communauté, mais cherche également à surmonter les maux du matérialisme et de l'individualisme, offrant ainsi la flexibilité et la profondeur nécessaires pour faire face aux divers problèmes auxquels la société contemporaine est confrontée.

En défendant l'eurasisme centré sur la Russie et en visant l'intégration du continent eurasien, la coexistence pacifique dans un monde multipolaire est essentielle, et l'utilisation de la force militaire est un moyen de protéger l'indépendance et la souveraineté nationale.

Tout cela fait que la « Quatrième théorie politique » est supérieure à l'« Esquisse de la théorie de la guerre » de Kanji Ishihara par son originalité, sa modernité, ses valeurs globales et sa perspective géopolitique mondiale. La théorie du Dr Alexander Douguine offre un nouveau cadre pour aborder les questions complexes auxquelles la société contemporaine est confrontée, un cadre qui englobe une grande variété de valeurs et qui peut donc bénéficier d'un soutien plus large.

C'est sur ces solides fondations que la Russie s'appuie aujourd'hui. Et c'est en héros infatigables qu'ils se battent sur la ligne de front contre la civilisation occidentale.

« Aspirants, notre patrie est en danger d'extinction. Le moment est venu de nous rassembler sous la bannière des valeurs traditionnelles ».

18:58 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quatrième théorie politique, alexandre douguine, japon, asie, affaires asiatiques, eurasisme, kanji ishihara |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 juin 2024

Le nouveau romantisme et la Quatrième Théorie Politique (4TP)

Le nouveau romantisme et la Quatrième Théorie Politique (4TP)

Carlos X. Blanco

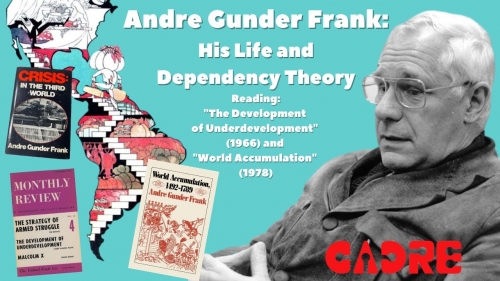

S'il existe un dénominateur commun aux trois théories politiques prédominantes dans le monde, en particulier dans le monde occidental, c'est bien le matérialisme. Selon la caractérisation du philosophe russe Alexandre Douguine, les trois théories politiques dominantes de la modernité occidentale sont, dans l'ordre, 1) le libéralisme [1TP], 2) le socialisme-communisme [2TP] et 3) le fascisme et le national-socialisme [3TP]. Tous trois sont imprégnés d'une métaphysique léthargique et brutale, qui est la conception philosophique matérialiste. Cela se voit même dans les déclarations que la théorie politique fait sur elle-même, qui servent souvent des objectifs très différents de ceux d'une véritable philosophie : l'objectif de montrer la vérité. La propagande et la polémique contre les théories politiques rivales sont des facteurs qui sont à l'origine du fait que les théories politiques ne sont pas présentées telles qu'elles sont réellement, et il est nécessaire, dialectiquement, de comprendre les précédentes à partir d'une nouvelle théorie politique qui comprend et dépasse les précédentes. Toute théorie politique qui émerge au sommet de son époque implique l'engagement de comprendre cette même époque et, en même temps, intrinsèquement, de dépasser les précédentes qui, d'une manière ou d'une autre, prétendent maintenir leur validité et leur influence.

La quatrième théorie politique [4TP] de Douguine n'est pas seulement chronologiquement postérieure, comme l'affirmation selon laquelle le soir suit le matin, ou l'automne le printemps. La 4TP doit être - et est en effet - un dépassement du matérialisme en tant que dénominateur commun du libéralisme, du socialisme-communisme et du nazi-fascisme.

La 1TP, rappelons-le, ne s'en tient pas exclusivement au libéralisme de Locke, mais aussi au matérialisme grossier de Thomas Hobbes, un autre Anglais qui, comme son lointain mais fondamental prédécesseur, le nominaliste Guillaume d'Ockham, a radicalisé la thèse d'Aristote : la seule chose qui existe est l'individu, et il n'y a pas de place pour les substances « secondes ». Les termes linguistiques qui correspondent à des entités supposées collectives, abstraites, génériques, n'existent qu'en tant que termes de langage (ontologiquement, ils se limitent à être des effets de voix - flatus vocis -, des taches d'encre sur du papier, des impulsions électromagnétiques dans un ordinateur...). Les termes nominalistes se réfèrent de manière univoque à des individus - humains ou non - distincts et ab-solus (c'est-à-dire « libres », détachés de l'arrière-plan sur lequel ils se profilent). Il est évident, comme l'a déjà souligné Costanzo Preve, que la clé de l'ontologie de la 1TP réside dans la doctrine sociopolitique sous-jacente, une ontologie de l'être social : l'entité individuelle, désignée de manière univoque à la manière nominaliste, n'est autre que l'individu humain absolutisé par le libéralisme : un atome sociopolitique et économique. Cette philosophe luciférienne, anglaise elle aussi, Mme Thatcher, l'a exprimé avec la clarté des flammes de l'enfer lui-même : « la société n'existe pas ». C'est du matérialisme pur : ce n'est pas seulement un matérialisme abstrait qui sous-tend une théorie de gouvernement et une conception économique. C'est un matérialisme imposé : la société doit être convertie, manu militari s'il le faut, et par des « chocs » (Pinochet, Videla, Eltsine...), en une masse d'atomes devant un État au service de certains capitaux tout-puissants, c'est-à-dire que la société doit disparaître.

La 2TP a l'avantage de ne pas cacher son matérialisme. Il est vrai que le Hobbes de la 1TP ne le cachait pas non plus, mais la rhétorique de la « libre initiative individuelle », de la liberté et de la société ouverte est une rhétorique qui continue à séduire de nombreuses personnes. Le socialisme et le communisme, en particulier dans sa version marxiste-engelsienne, sont des théories matérialistes et athées avouées. Mais ce n'est pas si simple. Nous devons à plusieurs auteurs (Gramsci, Preve, Fusaro, S. Bravo...) la réinterprétation de la philosophie marxiste dans une clé idéaliste : le philosophe de Trèves était un fidèle disciple de Fichte et de Hegel, un philosophe de la praxis (« au commencement était l'action »), dans la tradition allemande la plus authentique, poursuivie, grâce à Gramsci, par les Italiens.

Cependant, l'implantation dogmatique et obligatoire de ce que l'on appelle le « matérialisme dialectique » et le « matérialisme historique », non seulement dans les États communistes (URSS, Europe de l'Est, Chine, etc.), mais aussi dans les partis communistes de l'Occident et dans une grande partie du monde, a justifié cette identification entre 2TP et matérialisme. Mais je crois que le grand maître Preve a montré au monde que ce qui est pérenne et vrai dans l'œuvre de Marx, c'est que les êtres sont des êtres communautaires, qui tissent et reconstruisent sans cesse leur communauté par l'action, et que c'est l'action communautaire - enracinée malgré les assauts du capital - qui transforme le monde et le fait évoluer, non pas dans sa pensée des Lumières tardives, mais dans son aristotélisme. Les êtres humains sont des êtres communautaires, qui tissent et reconstruisent constamment leur communauté par l'action, et c'est l'action communautaire - grosse de ses racines malgré l'assaut du capital - qui transforme le monde et le fait évoluer.

La 3TP est aussi un matérialisme grossier. Dans sa version nationale-socialiste, nul ne peut nier que derrière les appels nationalistes ou « patriotiques », la destination de cette théorie politique était la Race, et non la nation, une race prétendument supérieure, inventée sur la base de prémisses pseudo-scientifiques tirées de la science britannique et française du 19ème siècle. Le concept purement linguistique de l'« Aryen » a été extrapolé et mélangé à la pseudo-science darwiniste sociale du colonialisme occidental du 19ème et du début du 20ème siècle. L'humanité a été décrite dans des termes très similaires à ceux du bétail, parlant ainsi de races supérieures et inférieures. Les 3TP ont en fait négligé et manipulé les contributions traditionalistes et spiritualistes des penseurs de la révolution conservatrice, et ont compris l'État national allemand, dans le cas du national-socialisme, comme un simple instrument au service d'une « race » mystique et irréelle.

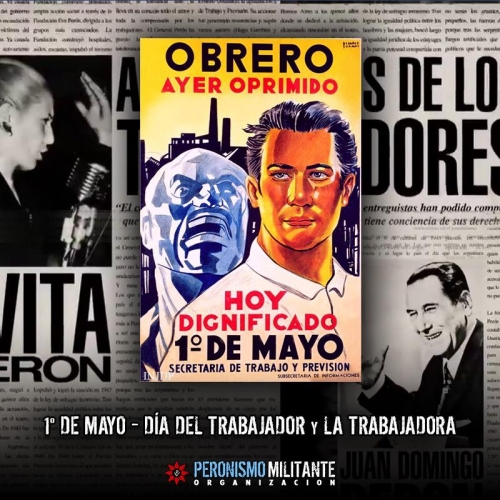

Dans le cas du fascisme italien, c'est précisément la « statolâtrie » proclamée qui lie plus clairement les 3TP au matérialisme, qui tend à réduire toutes les expressions de la vie sociale et communautaire à une seule. La communauté organisée de Perón et d'autres formes (peu développées dans la pratique en raison des attaques et des interférences du néolibéralisme) auraient peut-être été des formes moins matérialistes de la 3TP, dotées d'entrailles plus spirituelles. Voir, par exemple, le profond catholicisme non-vaticaniste du général Perón. Le culte de l'État, au-dessus des peuples et des communautés qui le suscitent, est le triomphe d'une mentalité « romaine », prosaïque et matérialiste, que le grand Oswald Spengler retrouvait dans d'autres organismes « correspondants » (les Aztèques, par exemple).

C'est la 4TP qui est appelé à restaurer l'esprit. Le sujet - Dasein - de l'Histoire est constitué par le Peuple (Ethnos, Volk). Ces peuples « sont là », ils sont des réalités premières, et tous ne doivent ni ne peuvent avoir leurs propres entités étatiques. Parfois, la fortune et l'expansion vitale d'un peuple résident dans sa bonne intégration dans des unités supérieures - empires, civilisations - qui le « transportent » dans le temps, qui servent de véhicules à ses possibilités, qui sont toujours, en dernière analyse, spirituelles. Les micro-peuples (Basques, Bretons, Catalans, Corses), ainsi que ceux de l'Est et des Balkans, n'ont pas seulement été victimes de l'oppression et de l'acculturation par l'unité étatique supérieure dans laquelle ils étaient logés, un fait qui, dans de nombreux cas, ne peut être nié, mais ont également été « sauvés » pour l'histoire par ces unités supérieures. Par exemple, dans le cas le plus proche géographiquement, personne aujourd'hui ne se souviendrait de l'existence d'un peuple et d'une langue basques sans leur sauvetage pour l'histoire par la Couronne espagnole.

La lutte décisive aujourd'hui sera une lutte entre la première théorie politique et la quatrième. L'hégémon nord-américain et son anglosphère représentent le matérialisme le plus brut, qui fait de l'individu non plus un « sujet capable de choisir dans une société ouverte », mais un atome égoïste, un consommateur compulsif (même s'il n'est plus producteur), avide de sexe et d'autres plaisirs déconnectés de l'amour des hommes, de la patrie et de la nature. Face à l'austère matérialisme de la 1TP, un nouvel « idéalisme » fait son apparition. Tout comme le romantisme a secoué l'Europe à la fin du 18ème siècle et a ébranlé toutes ces têtes perlées et ces visages ridés et poudrés, un Sturm und Drang de la jeunesse du 21ème siècle doit et peut commencer. Peut-être commencera-t-il modestement : un groupe d'adolescents brûlera ses sweat-shirts arborant l'énorme Union Jack et redeviendra fidèle à sa culture. La musique commerciale « bâtarde » promue par les majors anglo-saxonnes échouera, et les jeunes rechercheront des racines et une profondeur de sentiment. La procrastination vestimentaire cédera la place au décorum et à la modestie. Le goût pour le noble, le sage et le beau, en se généralisant, remettra en cause la « culture de supermarché »... Cela peut arriver s'il y a une révolution de l'Esprit.

Il ne s'agit pas seulement d'une lutte ouverte dans le domaine militaire, commercial, cybernétique... C'est une lutte pour les consciences. C'est une lutte qui se déploie sur le plan des idées. Elle implique une reconnaissance de soi. Si chaque jeune commence à dire, dès demain, « Je ne suis pas comme les horribles chaînes de hamburgers et je ne suis pas ce que vos producteurs de “reggaeton” veulent que je sois », « Je ne suis pas un animal, je suis une personne », le néolibéralisme sera comme une marée qui ne cessera de reculer. Il y aura alors beaucoup de batailles à mener, mais quelque chose bougera dans cette sorte de chambre magmatique qu'est l'Inconscient ; une énergie profonde et irrépressible qui jaillit de l'inconscient collectif de chaque peuple sera mobilisée. De grandes cheminées et de grands cratères s'ouvriront alors et l'explosion ne tardera pas à se produire. C'est une bataille contre le matérialisme sur tous les fronts, et en leur sein, sur les fronts de l'Esprit : l'esthétique, les loisirs, la bienséance, la morale, l'amour et les loyautés, tout ce qui est le patrimoine de l'homme et non du singe nu, et qui est le patrimoine de l'être humain et non du singe. C'est le magma qui ruinera le néolibéralisme ; c'est le magma qui peut un jour éclater et s'élever pour percer les nuages.

19:32 Publié dans Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quatrième théorie politique, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 26 janvier 2024

Le péronisme selon Alexandre Douguine

Le péronisme selon Alexandre Douguine

Nicolas Mavrakis

Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/peronismo-segun-aleksandr-dugin

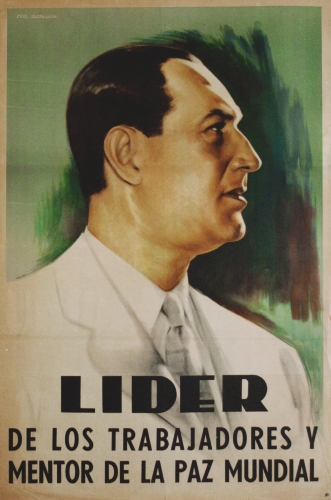

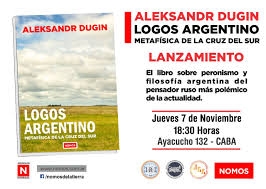

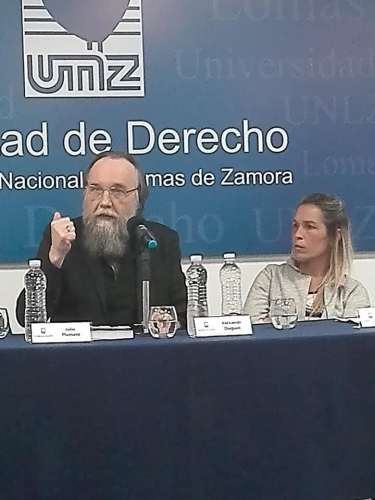

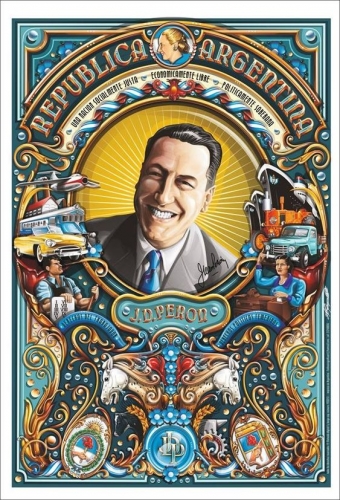

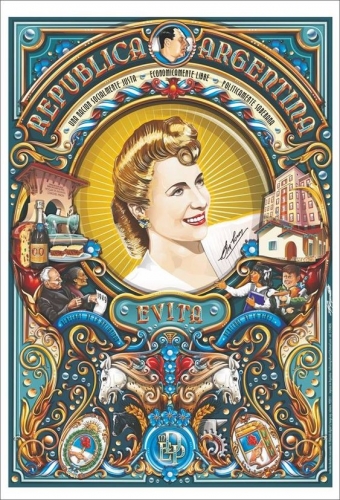

"J'aime beaucoup votre pays, la culture argentine, la philosophie argentine, Carlos Astrada, la culture du gaucho, cette identité, cette identité profonde que l'on ressent en Argentine malgré la modernisation", c'est avec ces paroles que s'est présenté le Moscovite Alexandre Douguine, unique en son genre. C'était à l'École supérieure de guerre des forces armées, dans la ville de Buenos Aires, avant de prononcer une conférence sur la géopolitique. C'était en novembre 2017, mais "le penseur de la nouvelle Russie de Vladimir Poutine", comme il est connu dans les cercles intellectuels pour sa planification de la politique internationale de la Fédération de Russie, se rendait en Argentine depuis 2014. En fait, Douguine a été un visiteur régulier jusqu'en avril 2019, lorsqu'il a donné sur le sol argentin une autre série de conférences à l'occasion du 70ème anniversaire du Congrès national de philosophie de Mendoza de 1949, événement au cours duquel ont été présentés les fondements de la communauté organisée, le livre dans lequel nul autre que Juan Domingo Perón a exposé sa philosophie du gouvernement.

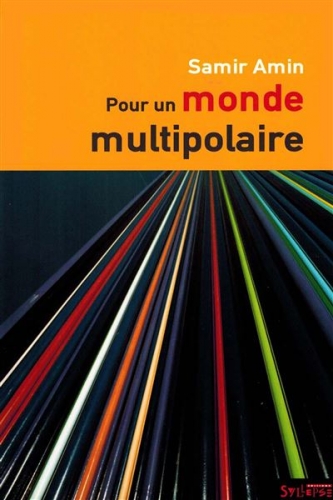

La célébration était opportune, car pour ce penseur russe de 62 ans, habile à exploiter l'étiquette de "philosophe le plus dangereux du monde", comme l'ont qualifié les médias européens, l'héritage péroniste a peut-être été, du moins jusqu'au début de l'invasion russe de l'Ukraine en Europe et de l'éclipse du péronisme en tant que force motrice en Argentine, l'un des éléments stratégiques insoupçonnés de l'histoire de l'Europe, l'un des alliés stratégiques insoupçonnés de la "cause russe" que Douguine lui-même a contribué à façonner en tant que conseiller du président de la Douma d'État russe entre 1998 et 2003, et en tant que directeur du département de sociologie des relations internationales à l'université d'État de Moscou entre 2009 et 2014. L'idée que ce philosophe et sociologue appelle la quatrième théorie politique est la plus proche des grandes aspirations de Vladimir Poutine à une influence mondiale : un dépassement des trois grandes théories politiques du 20ème siècle (libéralisme, communisme et nationalisme) qui, en raison de leurs interprétations erronées de l'individu, de la classe et de la nation, se sont révélées insuffisantes pour intégrer politiquement, culturellement et spirituellement une région continentale aussi vaste que l'Eurasie, zone sur laquelle la Russie cherche à construire un bloc d'opposition à la mondialisation libérale menée par les États-Unis.

À première vue, les points de contact entre le poutinisme russe et le péronisme argentin peuvent sembler inhabituels, voire farfelus. Mais c'est précisément contre cette perception que Douguine s'est efforcé d'expliquer que l'eurasisme, c'est-à-dire le modèle d'expansion continentale russe fondé sur les liens entre différentes sociétés traditionnelles basées en Europe de l'Est et en Asie mais ayant des intérêts stratégiques communs, peut dialoguer avec une alliance potentielle sur le continent latino-américain comme celle que Perón avait envisagée autrefois entre l'Argentine, le Brésil et le Chili. "C'est pourquoi je suis très heureux d'être avec l'Argentine, parce qu'en étant avec vous, je défends ma cause, la cause russe, la cause de la communauté organisée, de la justice et de l'identité", écrit Douguine dans Logos Argentino. Métaphysique de la Croix du Sud, son livre consacré à la compréhension de l'Argentine.

Le philosophe argentin Esteban Montenegro est l'un des lecteurs les plus attentifs de l'œuvre de Douguine, éditeur de ses conférences en Argentine et auteur de Pampa y Estepa. Peronismo y Cuarta Teoría Política, un livre qui oriente les idées de ce penseur russe (identifié à la steppe) vers un dialogue actif avec la philosophie argentine (identifiée à la pampa). La Quatrième théorie politique de Douguine a la vertu de ne pas donner d'indications mais plutôt d'ouvrir des questions et de nous inviter à repenser au-delà du "clivage" entre néolibéraux et progressistes, dans lequel il y a plus de continuité que de rupture", explique M. Montenegro. Ainsi, sur la base des projets de Douguine pour la Russie, il s'agit de renouveler les outils pour repenser l'Argentine. "Il faut une vision patriotique et souverainiste qui, liée au monde du travail et enracinée dans sa propre tradition, puisse défier la gauche et la droite hégémoniques", affirme M. Montenegro.

Dans ce scénario, l'héritage de Perón fonctionne comme une figure attrayante et unificatrice, aussi utile pour discuter de ce que les poutinistes russes considèrent comme une valeur stratégique dans la projection de leurs intérêts en Amérique latine que pour les péronistes argentins pour discuter de la reconstruction d'un péronisme moins relativiste et concessif lorsqu'il s'agit d'exercer le pouvoir. La tâche n'est pas simple et, comme le soulignent les deux parties, il faut éviter les dogmatismes de leurs passés respectifs. À tel point que, lors d'une de ses conférences à la Confédération générale du travail, Douguine a surpris ses auditeurs en déclarant que "Perón survit à sa mort parce qu'il a créé le péronisme, alors que le poutinisme n'existe pas". Ce qui existe pour le "réveil de la Russie", c'est l'eurasisme et la quatrième théorie politique, ainsi que la théorie du monde multipolaire et la géopolitique. Des concepts que, dans un esprit de provocation, ce penseur utilise pour diviser le monde en termes clairs : "Si vous êtes en faveur de l'hégémonie libérale mondiale, vous êtes l'ennemi".

Au cœur de l'expansion de la "nouvelle Russie de Poutine" se trouve l'hypothèse que la Russie est une civilisation distincte de l'Occident, une idée familière à ceux qui ont lu Limonov, ainsi que la biographie qu'Emmanuel Carrère a publiée en 2011 sur l'écrivain et homme politique russe Edouard Limonov. C'est d'ailleurs avec ce personnage exotique qu'Alexandre Douguine fonde en 1992 le Parti national bolchevique, dont la dissolution conflictuelle conduira le futur conseiller présidentiel à créer le Mouvement eurasien en 2001. Sous une forme ou une autre, le postulat de l'eurasisme est le même : s'appuyant sur les traces de l'échec de l'Union soviétique et sur les idées de philosophes tels que Martin Heidegger et Carl Schmitt, la Russie devrait aspirer à préserver, protéger et conduire, dans une perspective impériale, une identité commune parmi la diversité des pays, des ethnies, des communautés, des religions et même des Etats sous son influence en Europe de l'Est et en Asie. Dans un monde divisé en civilisations, la "civilisation terrestre eurasienne" dirigée par la Russie serait donc la meilleure option pour se défendre contre l'impérialisme de la "civilisation maritime atlantique" dirigée par les États-Unis et leurs alliés.

Le continentalisme de Juan Domingo Perón, en ce sens, doit être revendiqué comme "la voie ibéro-américaine" pour faire avancer cette civilisation de la terre, "parce que là où se trouvent les Ibères, les Portugais, les Espagnols et les Indiens qui sont entrés dans ce contexte créole, là se trouve la civilisation de la terre, de l'identité". Prêt à forger des alliances bien au-delà des frontières géographiques, Douguine affirme également que l'avenir de l'Amérique latine et de l'Argentine réside dans cette "lutte", dans ce "réveil de l'identité latino-américaine profonde", capable de réveiller les "logos ibéro-américains", comme Perón l'avait prévu en son temps. En attendant, pour comprendre comment la cause eurasienne fonctionne dans le grand chœur des conflits internationaux réels, il suffit de regarder la présence russe en Syrie, où le leadership militaire de Poutine se déploie sur les différences religieuses entre les factions belligérantes, ou la récupération désormais presque complète par les Russes des territoires en conflit militaire avec l'Ukraine et l'OTAN. Cette dernière est sans doute la bataille idéologique et géopolitique la plus importante dans la vie de Douguine, car elle lui a coûté, entre autres, la vie de sa fille, la philosophe Darya Douguina. Âgée d'à peine 29 ans, Darya Douguina a été assassinée en 2022 à l'extérieur de Moscou au moyen d'une bombe placée sous sa voiture. On ne sait toujours pas qui a fait cela, mais il s'agissait probablement d'un attentat contre Douguine lui-même, que l'on espérait assassiner dans la même voiture.

L'étape suivante après la revendication territoriale de l'eurasisme est un nouveau modèle idéologique pour organiser sa signification politique. Une fois de plus, la nouvelle Russie de Poutine et l'ancienne Argentine de Perón semblent avoir des points communs. "Le dialogue entre les deux traditions découle d'un besoin commun de trouver un modèle politique alternatif au communisme et au libéralisme", explique M. Montenegro. Dans son livre, Montenegro définit la quatrième théorie politique comme une alternative aux trois théories politiques classiques (libéralisme, communisme et nationalisme) sous un jour nouveau. Sinon, il ne reste que la soumission à la seule théorie politique triomphante : le libéralisme, qui, pour défendre l'"individu", conçoit l'être humain comme libéré de toute identité collective, "parce qu'elles sont toutes coercitives et violentes", expliquait Douguine lors d'une conférence à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Buenos Aires en 2017. Pour le Russe, "si nous libérons le socialisme de ses traits matérialistes, athées et modernistes, et si nous rejetons les aspects racistes et xénophobes des doctrines nationalistes, nous arrivons à un nouveau type d'idéologie politique". Il s'agit bien sûr d'imaginer une nouvelle façon d'affronter le vieil ennemi triomphant.

Mais n'est-ce pas là la fameuse troisième position du péronisme qui, en pleine guerre froide, refusait d'être étiqueté capitaliste ou marxiste ? Loin de la considérer comme étrangère ou comme une simple répétition d'idées déjà connues, nous considérons qu'elle nous aide à sortir de l'oubli des choses qui restent cachées dans nos meilleures traditions", écrit Montenegro dans Pampa y Estepa. Le péronisme et la quatrième théorie politique: et s'il était possible d'actualiser la doctrine péroniste à la lumière d'une nouvelle époque ? Une quatrième théorie politique ibéro-américaine combinant les points de vue poutinistes et péronistes est-elle possible au 21ème siècle ? À ce stade, le débat péroniste semble encore obligé de résoudre diverses discussions internes concernant le vieux modèle d'"unité nationale" qui, sous prétexte de réconcilier le capital et le travail, tourne encore aujourd'hui autour de positions antagonistes telles que la "droite péroniste" et le "progressisme", avec leurs accusations croisées respectives de "fascisme" et de "communisme".

L'hypothèse de Douguine est que les pays qui ont une politique étrangère ferme sont ceux qui réaffirment le fait que leurs véritables frontières politiques, en réalité, s'étendent jusqu'à l'unité du peuple autour de leur tradition et la conscience stratégique de leurs dirigeants. C'est ce que Poutine tente de prouver en intervenant par le biais de la Syrie au Moyen-Orient et en redéfinissant les relations avec des pays comme la Turquie et l'Iran, ainsi qu'en avançant sur l'Ukraine pour sécuriser ses frontières face à l'OTAN et aux États-Unis. C'est également la base de la théorie du monde multipolaire, destinée à faire face au monde unipolaire du libéralisme dirigé par les États-Unis. Tout le travail de Douguine converge vers cet objectif, sauf que, dans le processus, il permet à différentes identités locales d'émerger avec une plus grande autonomie que l'Union soviétique ne l'a fait en son temps. Mais derrière cette discussion, il y a aussi un projet existentiel enraciné dans la manière dont chaque pays peut se comprendre lui-même et comprendre le monde dont il fait partie. Dans le cas de l'Argentine, où la plupart des textes et des manuels qui constituent la tradition géopolitique sont anglo-saxons, souligne Douguine, la possibilité de penser à une politique étrangère ferme implique d'autres défis.

Lors d'une de ses visites dans la province de Cordoue, il y a quelques années, le "conseiller de Poutine" a développé cette question: "Ceux qui se présentent comme les véritables maîtres du monde tentent d'imposer leur agenda à tous les peuples. Ils le font en réduisant leur souveraineté à zéro, par le biais de l'économie et de la technologie, et par le biais d'institutions internationales supranationales qui limitent ouvertement la marge de manœuvre des civilisations. Ainsi, de la même manière que l'Union européenne fonctionne comme une confédération dotée de ses organes directeurs et d'une vision géopolitique, "l'Union eurasienne de Poutine peut être considérée comme la réintégration de l'espace post-soviétique pour créer un autre pôle". Dans le cas de l'Argentine, cependant, le parcours de ce type d'expérience est aussi divers que chaotique : du projet d'adhésion aux BRICS (l'alliance des économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud) à l'endettement record auprès du Fonds monétaire international, il est clair que la position géopolitique est loin de consolider un axe cohérent dans le temps.

20:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : péronisme, amérique du sud, amérique ibérique, amériquelatine, argentine, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, quatrième théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 décembre 2023

Hegel et la quatrième théorie politique

Hegel et la quatrième théorie politique

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegel-i-chetvyortaya-politicheskaya-teoriya

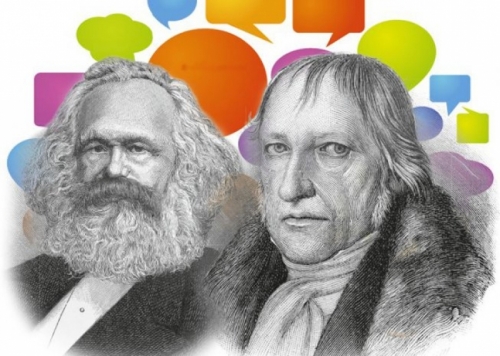

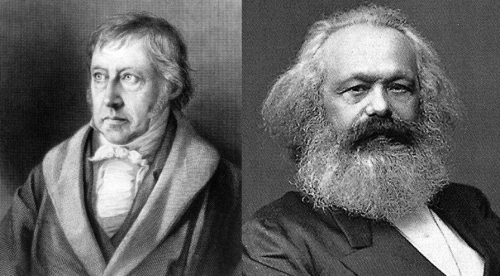

L'hégélianisme de gauche de Marx

La Quatrième théorie politique, si nous réalisons ses structures préliminaires, peut devenir plus systématique et concrète si nous considérons certaines doctrines, écoles et figures fondamentalement importantes pour la philosophie politique dans son optique. Prenons l'exemple de Hegel.

Tout d'abord, il convient de noter que le système de Hegel a reçu des interprétations assez développées dans le contexte de trois théories politiques, ce que la Quatrième théorie politique s'efforce de surmonter.

Le développement le plus détaillé (mais aussi le plus déformé) de Hegel a eu lieu dans le contexte de la deuxième théorie politique, dans le marxisme. Marx a créé son propre système sur la base de Hegel, lui empruntant les mouvements et méthodes fondamentaux pour justifier sa propre philosophie politique. En un sens, tout le marxisme est une interprétation de Hegel. La philosophie de Hegel n'est donc pas seulement un objet extérieur que l'on peut regarder à travers le prisme d'une seconde théorie politique, mais elle constitue une dimension essentielle de celle-ci. Le marxisme est un hégélianisme de gauche.

La différence fondamentale est cependant le rejet de la position principale de Hegel sur l'esprit subjectif, sur l'Idée originelle, encore cachée et inconnaissable (qui n'est pas encore devenue elle-même). C'est ainsi que le Hegel chrétien entend Dieu. Et c'est cette Instance primordiale (la thèse principale de tout le système) qui explique tout le reste de la théorie générale de Hegel.

L'athée et matérialiste Marx écarte ce moment "idéaliste" et proclame le premier commencement que Hegel lui-même a été le second - la Nature. Selon Hegel, la Nature est le résultat de la négation de l'Idée, l'antithèse. Et tout le contenu ontologique de la Nature consiste en ce qu'elle est la négation de l'esprit subjectif, son retrait. Mais le retrait n'est pas l'anéantissement total. L'esprit sommeille dans la Nature, et c'est ce qui explique le devenir lui-même (das Werden). C'est le travail de l'esprit dans la Nature que Hegel explique par le passage du niveau mécanique au niveau chimique et organique. La vie est la manifestation de cet esprit - retiré de la nature (en tant qu'elle-même), mais présent en tant qu'autre. En outre, c'est l'éveil de l'esprit qui permettra à Hegel de comprendre les principaux moments de l'existence historique - jusqu'à la société civile et l'étape finale - l'établissement d'États d'un nouveau type, comme les monarchies constitutionnelles.

Pour Marx, tout commence avec la Nature, et il est contraint, comme Spinoza, de lui attribuer la primauté par rapport à la conscience. Marx est aidé en cela par la théorie de l'évolution de Darwin. Aucun commencement transcendantal n'est plus affirmé, bien que Marx emprunte à Hegel la logique même de la description du devenir et du passage de la nature à l'histoire. Mais la déformation du modèle de base de la philosophie de Hegel n'affecte pas seulement le début de son système, mais aussi sa fin. Pour Hegel, l'histoire du monde est le réveil de l'esprit assoupi. Et ce réveil s'amplifie pour atteindre ce que Hegel appelle le domaine de la moralité (Sittlichkeit). Là encore, il distingue la triade dialectique : famille - société civile - État. C'est dans l'État qu'il voit l'approximation de l'épanouissement de l'esprit du monde à sa forme absolue. L'État, comme le dit Hegel, "est le cours de Dieu dans le monde".

Évidemment, pour le matérialiste Marx, l'État ne peut avoir une telle ontologie et un tel statut téléologique. Par conséquent, Marx s'arrête à la société civile, et par "État", il entend ce que Hegel considérait comme les "anciens États" par opposition aux nouveaux États, les monarchies constitutionnelles, qui, selon sa logique, devraient être fondées après que la société civile ait atteint le moment de la conscience de soi et ait décidé de se dépasser. La société civile de Hegel est elle-même la négation de la famille en tant que premier moment de l'entrée de l'homme dans le domaine de la moralité. L'instauration de la monarchie constitutionnelle est la négation de la négation, c'est-à-dire la synthèse. Au moment du dépassement de soi et de la préparation à l'établissement d'un État, la société civile de Hegel se transforme en peuple (Volk).

Marx ne connaît pas un tel état "parfait" et reste au niveau de la société civile. De ce côté-là uniquement. Par ailleurs, Marx introduit le concept de classe, absent chez Hegel, et donne la priorité à la "lutte des classes". Bien que Marx emprunte à nouveau à Hegel le rôle de la lutte (Widerstreit, Kampf) en tant que force motrice de l'histoire. Selon Marx, la société civile (= le capitalisme) doit devenir mondiale et, au cours de cette mondialisation, les anciens États seront abolis. Et lorsque le capitalisme deviendra un phénomène planétaire, les contradictions de classe qui s'y sont accumulées conduiront à une crise systémique et à une révolution mondiale. Le prolétariat s'emparera du pouvoir et la structure de la société civile sera bouleversée du point de vue des classes - le pouvoir ne sera plus entre les mains du capital (bourgeoisie), mais entre celles des travailleurs, après quoi une société sans classes sera construite. Mais il n'y aura plus d'État en tant que tel, ni de nations. "La fin de l'histoire", selon Marx, est une société communiste, conçue comme pleinement internationale.

Il y a beaucoup de nuances et de courants dans cette image hégélienne de gauche, mais en général, Hegel, dans le contexte de la deuxième théorie politique, apparaît justement sous une forme déformée, réduite et pervertie par rapport à la pensée de Hegel lui-même.

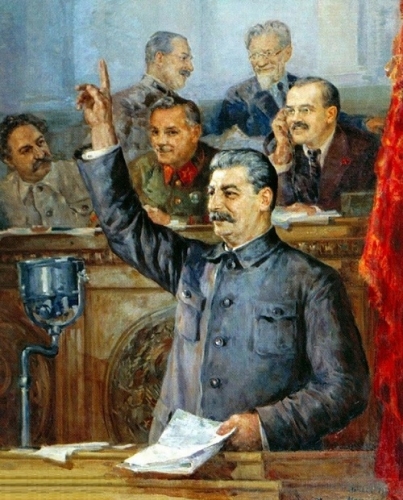

Staline et Hegel

Une autre question est la réfraction de l'hégélianisme de gauche dans la pratique historique. Et ici, il est nécessaire de s'attarder séparément sur l'expérience historique de l'URSS et de la Chine communiste. Le stalinisme et le maoïsme sont des systèmes politiques qui, bien que formellement modelés sur le marxisme et l'idéologie prolétarienne, étaient en pratique des systèmes politiques beaucoup plus proches de l'hégélianisme en tant que tel. Sans attendre la victoire finale du capitalisme à l'échelle mondiale et la généralisation de la société civile, la Russie soviétique sous Staline, puis la Chine communiste sous Mao, ont commencé à construire un État post-civil dans lequel le centre de gravité était la construction de l'État, et où la théorie des classes ne contribuait qu'à l'industrialisation et à l'urbanisation accélérées (forcées) de la population auparavant agraire.

Ainsi, la Russie soviétique et la Chine communiste ont suivi la voie de Hegel, dans une version plus proche de la Troisième théorie politique que du marxisme classique.

Hegel et le libéralisme (société civile)

La Première théorie politique propose deux attitudes différentes à l'égard de Hegel. Puisque Hegel considère qu'il est nécessaire de surmonter la société civile, c'est-à-dire la démocratie libérale et le capitalisme, un certain nombre de penseurs libéraux proposent de se débarrasser radicalement de Hegel comme d'un auteur inacceptable et non pertinent. C'est ce que pense Karl Popper, qui développe sa pensée en détail dans son programme "La société ouverte et ses ennemis" [1]. Hegel y est identifié comme "l'ennemi de la société ouverte" et comme une figure appelant au dépassement des Lumières. Le point de vue libéral considère la société civile comme le couronnement du processus historique. L'État n'est qu'un phénomène temporaire. Hegel lui-même appelait cette interprétation de l'État Notstaat, "l'état de nécessité" ou l'État extérieur (äusserer Staat). Il n'a pas de sens, pas d'ontologie, et est un état transitoire entre la "barbarie", "les ténèbres du Moyen-Âge", et la société civile. Au fur et à mesure que la société devient plus éclairée, un tel état ne sera plus nécessaire. C'est la thèse centrale du libéralisme dans les relations internationales. Popper et ceux qui le suivent (ainsi que les positivistes tels que B. Russell) rejettent toutes les interprétations de Hegel, laissant sa philosophie aux interprètes de gauche et de droite.

La deuxième approche des libéraux à l'égard de Hegel consiste à tenter d'interpréter son système et, surtout, sa téléologie d'une manière libérale. L'exemple le plus frappant est celui d'Alexandre Kojève, qui a repris la fascination de Hegel que cultivent les marxistes tout en proposant une interprétation libérale de sa philosophie. Selon Kojève, la fin de l'histoire sera la société civile, et non l'État (qu'il considère comme un état intermédiaire). Mais Kojève rejette l'approche de classe de Marx, et il s'avère que le triomphe de la civilisation capitaliste est le but du processus historique. Ce concept a été emprunté à Kojève par Francis Fukuyama, qui a interprété l'effondrement de l'URSS et le début du "moment unipolaire" exactement de cette manière. En fait, la dialectique hégélienne, grossièrement déformée dans ce cas, a été mise au service du mondialisme. Évidemment, cette interprétation de Hegel dans le contexte de la Première théorie politique n'a été possible qu'en faisant violence au système de Hegel lui-même, pas moins (sinon plus) que dans le cas de Marx. Il s'agit également d'une interprétation athée fondée sur la négation de la thèse centrale de Hegel sur l'esprit subjectif. Il est révélateur qu'un tel hégélianisme libéral (caractéristique de certains trotskistes et néoconservateurs américains) ait été formulé par d'anciens communistes génétiquement liés à l'interprétation gauchiste de Hegel.

Les hégéliens libéraux tels que Benedetto Croce, qui a proposé une version purement esthétique de l'interprétation de Hegel, rejetant sa doctrine de l'État, sont à part dans ce cas. En Russie, au 19ème siècle, il existait une école d'hégéliens libéraux (K. D. Kaveline, B. N. Tchitcherine, A. D. Gradovsky, etc.) qui comprenaient la philosophie de Hegel comme une justification du constitutionnalisme en opposition au système autocratique qui existait en Russie à l'époque. Ils ne s'intéressaient pas à l'ontologie de l'État proprement dit.

L'hégélianisme de droite

La lecture de Hegel dans le contexte de la Troisième théorie politique est beaucoup plus proche de l'original. C'est l'hégélianisme qui est à la base de la théorie politique du fascisme italien. Le principal idéologue du régime de Mussolini était l'hégélien Giovanni Gentile. Dans ce cas, la doctrine de l'État acquiert sa propre ontologie. La théorie fasciste reconnaît la nécessité de dépasser la société civile au profit d'une nation politique. Le symbole proprement romain du lictor fascia, qui était un faisceau de verges, c'est-à-dire le symbole de la solidarité et de l'unité des différentes couches de la société romaine, symbolisait ce nouvel État.

Cependant, le capitalisme n'a jamais été vaincu au cours du 20ème siècle fasciste (Ventennio). Le fascisme a poursuivi la tradition du Risorgimento, lancée par des nationalistes libéraux de gauche tels que le jacobin Mazzini et mise en pratique par le monarchiste libéral Camillo Cavour. L'idée était de construire un État unifié en Italie sur la base d'entités politiques disparates, de principautés, d'autonomies, etc.

Dans le fascisme et dans la théorie de Gentile, ces tendances ont atteint leur point culminant et, dans l'esprit de Hegel, se sont transformées en un dépassement de la société civile et en la création d'un État corporatif.

Cependant, l'idée principale de Hegel était l'établissement conscient d'une monarchie constitutionnelle par le dépassement de la société civile. La monarchie était un point fondamental, car c'est le monarque unique qui occupait une place au sommet de l'État hiérarchique, remplaçant en cela la triade libérale des pouvoirs - le pouvoir judiciaire. Hegel - dans l'esprit de Cicéron - pensait que dans un véritable État, les trois formes politiques de pouvoir mises en avant par Aristote devaient être présentes :

- La monarchie (le pouvoir d'un seul, en qui l'Esprit est personnifié),

- l'aristocratie (qu'il associe au gouvernement et à l'exécutif), et

- politique (représentée par le parlement).

Hegel conçoit la constitution comme l'expression de la volonté historique réalisée de la société civile d'établir librement et délibérément une monarchie sur elle-même. La monarchie est précisément établie, et non simplement préservée.

En Italie, le rôle du roi Victor Emmanuel III a été préservé par inertie et n'était chargé d'aucun contenu. Le véritable pouvoir était entre les mains de Benito Mussolini, dont le rôle n'était pas clairement défini d'un point de vue dogmatique et constitutionnel.

En même temps, l'Italie fasciste a conservé dans une large mesure les structures du capitalisme économique et les notions individualistes de la nature humaine inhérentes à la société civile. C'est pourquoi il a été si facile pour les Italiens de revenir au paradigme libéral après l'occupation américaine. Les Italiens ne sont jamais devenus une nation au sens hégélien du terme, les relations bourgeoises ont persisté et sont redevenues dominantes après 1945.

En Allemagne, dans les années 1920 et 1930, une école d'hégéliens s'est également développée, interprétant les enseignements de Hegel dans l'esprit de la Troisième théorie politique - Julius Binder [2], Karl Larenz [3], Gerhardt Dulckeit [4]. Mais l'appel des nationaux-socialistes à la "race" déformait la structure de la pensée de Hegel, qui comprenait le peuple (Volk) sans aucune référence à la biologie et à la génétique, puisque le peuple était, selon Hegel, le moment de l'auto-découverte de l'Esprit dans le domaine de la morale, où toute prédétermination biologique était complètement et irréversiblement supprimée. Les hégéliens allemands ne pouvaient que s'en rendre compte, mais ils ont dû adapter leur philosophie aux exigences des dirigeants nazis.

Parallèlement, la monarchie, la monarchie allemande abolie par Weimar après l'abdication de Guillaume II, n'a jamais été restaurée par Hitler après l'arrivée au pouvoir des nazis. Ses pouvoirs dictatoriaux et le statut charismatique du "chef" n'ont pas fait l'objet d'un développement juridique et constitutionnel à part entière - malgré les importants développements théoriques du modèle juridique et constitutionnel réalisés par des philosophes allemands et, surtout, par Carl Schmitt [5].

Ainsi, dans le contexte de la troisième théorie politique, le système de Hegel et sa conception de l'État et du peuple ont été fondamentalement déformés.

Notre analyse conduit à deux conclusions importantes :

- L'hégélianisme a eu une influence significative sur les trois théories politiques de la modernité occidentale, qui a été la plus évidente au vingtième siècle ;

- et dans chacune des trois théories, il a été fondamentalement déformé, parfois au point d'être méconnaissable.

C'est ici que doit commencer une lecture de Hegel dans le contexte de la Quatrième théorie politique.

Une telle lecture peut se contenter de suivre directement Hegel lui-même, sans adapter sa théorie à des exigences idéologiques extérieures. Les lectures libérales et communistes de Hegel doivent être écartées en premier lieu parce qu'aucune d'entre elles n'accorde l'importance nécessaire à l'ontologie spirituelle de l'État proprement dit, opérant uniquement soit avec la société civile en tant que telle, aboutissant à l'individualisme pur (la version radicale de cette approche est celle des mondialistes modernes qui ont finalement détruit la famille), soit avec la version de classe, qui aboutit en pratique à la même chose que le libéralisme (marxisme culturel, hyper-internationalisme). Le stalinisme ou le maoïsme, en revanche, où l'État joue un rôle plus important, sont rejetés par la gauche classique.

L'hégélianisme de droite est historiquement plus proche de Hegel, mais il est tronqué, déformé et ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Lorsque le nationalisme bourgeois, qui ne s'élève pas au niveau de la monarchie constitutionnelle, et, plus encore, le racisme biologique, qui efface d'emblée la nature morale de l'État (ce qui, chez Hegel, est un point fondamental), entrent en jeu, la déviation par rapport au système hégélien est encore plus évidente.

Ainsi, le rejet des trois théories politiques classiques de la modernité occidentale nous permet d'accéder au vrai Hegel - le Hegel authentique et tout à fait cohérent qu'il était en lui-même - de l'autre côté des interprétations idéologiques.

Ainsi, la Quatrième Théorie Politique peut s'appuyer sur une lecture pure de Hegel et écarter facilement tous les modèles déformants de ses interprétations.

En même temps, nous avons souligné à plusieurs reprises que le sujet de la quatrième théorie politique devrait être le Dasein heideggérien ou le peuple (Volk) dans son expression existentielle. Le peuple non pas en tant que nations, non pas en tant qu'agrégat d'individus atomiques (et nous pourrions ajouter : non pas en tant qu'oekoumène de familles au sens hégélien), mais le peuple en tant que moment de déploiement de la conscience de soi de l'Esprit. C'est ici que la structure impressionnante et plutôt détaillée de la lecture de Hegel par Heidegger nous vient en aide. Le point de départ est l'interprétation générale de Hegel dans le contexte de la philosophie heideggérienne, mais surtout le matériel des conférences et des séminaires sur la philosophie du droit de Hegel [6] que Heidegger a donnés en 1934-35. En effet, Heidegger y donne une interprétation de la doctrine de l'État et du droit de Hegel, en essayant de rester le plus proche possible de l'original et en se fondant sur la reconnaissance de Hegel comme le couronnement de la pensée philosophique de l'Europe occidentale, achevant le long voyage commencé par les présocratiques, Platon et Aristote.

Selon Heidegger, l'État hégélien est l'être (Seyn) en relation avec ce qui apparaît comme Dasein, c'est-à-dire le peuple, qui est à son tour le moment du dépassement (suppression) de la société civile. Dans la société civile, après s'être réalisé en tant qu'individu immergé dans les interactions sociales, mais agissant et existant sur la base d'une conscience de soi rationnelle et développée, l'individu arrive au point où il réalise son individualité non pas comme une liberté, mais comme une pure abstraction, et donc comme une unilatéralité et une limitation. C'est alors que l'individu prend la décision volontaire et consciente d'abandonner cette identité civique au profit du Dasein, c'est-à-dire du peuple. Et dans ce mouvement spirituel, le peuple établit (constitue) une monarchie constitutionnelle. C'est dans cette monarchie que se manifeste la compréhension et l'expression fondamentale-ontologique, l'action d'être (Seyn). Seul un Dasein authentiquement existant est capable de créer un état authentique (hégélien). Ainsi, l'état métaphysique de l'Esprit de Hegel reçoit son fondement existentiel dans le peuple, compris comme le Dasein de Heidegger. C'est donc à travers Heidegger, qui peut être considéré comme l'un des principaux auteurs à l'origine de la Quatrième théorie politique, que nous pouvons aborder une lecture de Hegel qui est exclue tant que nous restons dans le contexte des trois idéologies familières.

Dans ce cas, l'accent mis par Hegel lui-même sur l'affirmation, fondamentale pour l'ensemble de son système, selon laquelle seul l'État possède la véritable liberté et que, par conséquent, servir l'État n'est pas un rejet de la liberté, mais un moyen d'y parvenir, devient clair. Le rejet vient de l'individualisme, qui est un simulacre de liberté et même un obstacle dialectique sur le chemin de la liberté.

Heidegger, réfléchissant sur les différents moments de la description du pôle de signification des différents moments de la société dans la Philosophie du droit [7], arrive à une conclusion très claire, en arrive à une hiérarchie très importante :

- le sujet du droit abstrait est la personne (Persona) ;

- le sujet de la moralité (dans la compréhension hégélienne de Kant, en tant que liberté par rapport aux structures et aux rôles rigides de la loi abstraite) est le sujet ;

- le sujet de la famille - le membre de la famille - le père de famille (alias le maître de maison en économie) ;

- le sujet de la société civile - le bourgeois, le citoyen.

Mais lorsqu'il s'agit de l'État et du peuple, le sujet - pour la première fois ! - devient l'homme (Mensch). Et jamais auparavant la nature même de l'homme - dont l'origine est la liberté (= volonté) - n'a été pleinement révélée, ne restant que des moments, des maillons de la chaîne menant à l'homme en tant que but. L'homme n'est pleinement homme que dans la nation et l'État. Avant cela, nous avons encore affaire au sommeil de l'Esprit, même s'il est moins profond que dans la Nature. Mais encore, tant que le peuple ne se manifeste pas - et surtout dans l'acte d'instauration d'une monarchie constitutionnelle - il n'y a pas d'homme en tant que tel. Pas encore. Et c'est là que Heidegger situe le Dasein.

Ainsi, l'ensemble du système de Hegel, et en particulier sa Philosophie du droit, correspond de la meilleure manière possible à la Quatrième théorie politique.

La seule chose qu'il convient de mentionner séparément est le lien organique et spirituel des deux grands penseurs - Hegel et Heidegger - avec le destin et l'ontologie de l'histoire allemande, avec le peuple allemand et l'État allemand. Cela détermine leur point de vue sur l'histoire du monde et l'identité des autres peuples, occidentaux et non occidentaux. L'histoire allemande est intimement liée non seulement au christianisme d'Europe occidentale dans son ensemble, mais aussi au protestantisme, qui considérait le catholicisme comme quelque chose d'historiquement surmonté (supprimé), et l'orthodoxie n'était pas du tout connue ou sérieusement prise en compte. Tout ce qu'écrivent Hegel et Heidegger est directement lié au peuple allemand et à l'histoire de l'Europe occidentale. Cet ethnocentrisme doit simplement être pris en compte. Grâce à lui, et avec une certaine justification, ils s'orientent vers des principes plus généraux. Mais comme toujours, le fossé entre l'universalisme germanique (et plus anciennement grec, latin et plus largement occidental) et l'universalisme en général est facilement négligé. Vu de l'extérieur et en tenant compte des civilisations non occidentales complètement réinterprétées par les traditionalistes (en premier lieu, R. Guénon [8]) et, en particulier, de la distance de l'histoire russe, évoluant en partie parallèlement, en partie perpendiculairement ou même à l'opposé, le germanocentrisme de ces grands penseurs s'avère plus relatif qu'ils ne le croyaient eux-mêmes. Mais les slavophiles russes, la philosophie religieuse russe et les grands esprits de l'âge d'argent russe ont rendu hommage à Hegel en proposant d'appliquer le système hégélien lui-même à un champ civilisationnel différent - à la Russie, au peuple russe et à l'État russe. Nous avons nous-mêmes répété quelque chose de similaire à propos de Heidegger [9] - et encore avec une correction pour un Dasein différent (ce qui, cependant, nécessitait une transition de l'eurocentrisme et du germanocentrisme plus privé de Heidegger à la théorie de la pluralité des Dasein). Ainsi, en relativisant cette position ethnocentrique (qui est confirmée par le destin historique du peuple allemand et de l'État allemand, qui, après deux tentatives, s'est effondré dans le nihilisme de la société civile et a complètement perdu sa liberté et sa souveraineté), nous obtenons un modèle étendu pour un développement plus solide de l'analyse politique dans le contexte de la quatrième théorie politique et de la théorie du monde multipolaire.

Notes:

[1] Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Международный фонд «Культ. Инициатива», 1992.

[2] Binder J. Der deutsche Volksstaat, Tübingen: Mohr, 1934.

[3] Larenz K. Hegelianismus und preußische Staatsidee. Die Staatsphilosophie Joh. Ed. Erdmanns und das Hegelbild des 19. Jahrhunderts. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1940.

[4] Dulckeit G. Rechtsbegriff und Rechtsgestalt. Untersuchungen zu Hegels Philosophie des Rechts und ihrer Gegenwartsbedeutung. Berlin: Junker u. Dünnhaupt, 1936.

[5] Schmitt C. Staat, Bewegung, Volk. Hamburg:Hanseatische Verlag Anstalt, 1933.

[6] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2011.

[7] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 149.

[8] Генон Р. Восток и Запад. М.:Беловодье, 2005.

[9] Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. М.: Академический проект, 2011.

16:35 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hegel, hegelianisme, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, philosophie, quatrième théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 novembre 2023

Interview de Daria Douguina (2013): "Nous vivons à l'ère de la fin"

Interview de Daria Douguina (2013):

"Nous vivons à l'ère de la fin"

Le site en langue anglaise "Open Revolt" avait été très heureux de présenter, en 2013, une conversation entre Daria Dougina, de l'Union de la jeunesse eurasienne, et James Porrazzo. Nous vous offrons aujourd'hui une première traduction française de cet entretien.

Daria, la fille d'Alexandre Douguine, outre son travail au sein de l'Union de la jeunesse eurasienne, est également directrice du projet Alternative Europe pour l'Alliance révolutionnaire mondiale.

Daria, vous êtes une eurasienne de la deuxième génération, la fille de notre penseur et leader le plus important, Alexandre Douguine. Pouvez-vous nous faire part de vos réflexions sur le fait d'être une jeune militante au cœur du Kali Yuga ?

Nous vivons dans l'ère de la fin, c'est-à-dire la fin de la culture, de la philosophie, de la politique et de l'idéologie. C'est une époque sans véritable mouvement; la sombre prophétie de Fukuyama sur la "fin de l'histoire" devient une sorte de réalité. C'est l'essence de la modernité, du Kali Yuga. Nous vivons dans l'élan du Finis Mundi. L'arrivée de l'Antéchrist est à l'ordre du jour. Cette nuit profonde et épuisante est le règne de la quantité, masqué par des concepts tentants tels que le Rhizome de Gilles Deleuze: les morceaux du Sujet moderne se transforment en "femme-chaise" du "Tokyo Gore Police" (film japonais post-moderne) - l'individu du paradigme moderne se transforme en morceaux de dividuum.

"Dieu est mort" et sa place est occupée par les fragments de l'individu. Mais si nous procédons à une analyse politique, nous découvrirons que ce nouvel état du monde a bel et bien toujours été le projet du libéralisme. Les idées extravagantes de Foucault, apparemment révolutionnaires dans leur pathos, sont analysées avec plus de scrupule pour montrer leur fond conformiste et (secrètement) libéral, qui va à l'encontre de la hiérarchie traditionnelle des valeurs, établissant un "nouvel ordre" pervers où le sommet est occupé par l'individu qui s'adore lui-même, la décadence atomistique.

Il est difficile de lutter contre la modernité, mais il est insupportable d'y vivre, d'accepter cet état des choses, où tous les systèmes sont modifiés et où les valeurs traditionnelles sont devenues une parodie, purgées et moquées dans toutes les sphères de contrôle des paradigmes modernes. C'est le règne de l'hégémonie culturelle. Cet état du monde nous dérange. Nous luttons contre lui - pour l'ordre divin - pour la hiérarchie idéale. Dans le monde moderne, le système de castes est complètement oublié et transformé en parodie. Mais il y a un point fondamental.

La République de Platon contient une idée très intéressante et importante : les castes et la hiérarchie verticale en politique ne sont rien d'autre que le reflet du monde des idées et des biens supérieurs. Ce modèle politique manifeste les principes métaphysiques fondamentaux du monde normal (spirituel). En détruisant le système de castes primordial dans la société, nous nions la dignité de l'être divin et de son ordre. En démissionnant du système des castes et de l'ordre traditionnel, brillamment décrit par Dumézil, nous endommageons la hiérarchie de notre âme. Notre âme n'est rien d'autre que le système des castes avec une large harmonie de justice qui unit trois parties de l'âme (la philosophique - l'intellect, la gardienne - la volonté, et les marchands - la convoitise).

En luttant pour la tradition, nous luttons pour notre nature profonde en tant que créature humaine. L'homme n'est pas un acquis, c'est un but. Et nous nous battons pour la vérité de la nature humaine (être humain, c'est aspirer à la surhumanité). C'est ce que l'on peut appeler une guerre sainte.

La République de Platon contient une idée très intéressante et importante : les castes et la hiérarchie verticale en politique ne sont rien d'autre que le reflet du monde des idées et des biens supérieurs. Ce modèle politique manifeste les principes métaphysiques fondamentaux du monde normal (spirituel). En détruisant le système de castes primordial dans la société, nous nions la dignité de l'être divin et de son ordre. En démissionnant du système des castes et de l'ordre traditionnel, brillamment décrit par Dumézil, nous endommageons la hiérarchie de notre âme. Notre âme n'est rien d'autre que le système des castes avec une large harmonie de justice qui unit trois parties de l'âme (la philosophique - l'intellect, la gardienne - la volonté, et les marchands - la convoitise).

En luttant pour la tradition, nous luttons pour notre nature profonde en tant que créature humaine. L'homme n'est pas un acquis, c'est un but. Et nous nous battons pour la vérité de la nature humaine (être humain, c'est aspirer à la surhumanité). C'est ce que l'on peut appeler une guerre sainte.

Que signifie pour vous la quatrième théorie politique ?

C'est la lumière de la vérité, de quelque chose de rarement authentique dans les temps post-modernes. C'est l'accent juste sur les degrés de l'existence - les accords naturels des lois du monde. C'est quelque chose qui grandit sur les ruines de l'expérience humaine. Il n'y a pas de succès sans premières tentatives - toutes les idéologies passées contenaient en elles quelque chose qui a causé leur échec.

La quatrième théorie politique - c'est le projet des meilleurs aspects de l'ordre divin qui peuvent se manifester dans notre monde - du libéralisme nous prenons l'idée de la démocratie (mais pas dans son sens moderne) et de la liberté au sens évolien ; du communisme nous acceptons l'idée de la solidarité, de l'anticapitalisme, de l'anti-individualisme et l'idée du collectivisme ; du fascisme nous prenons le concept de la hiérarchie verticale et la volonté de puissance - le codex héroïque du guerrier indo-européen.

Toutes ces idéologies passées ont souffert de graves lacunes - la démocratie, à laquelle s'est ajouté le libéralisme, est devenue une tyrannie (le pire régime d'État selon Platon), le communisme a défendu le monde technocentrique sans traditions ni origines, le fascisme a suivi la mauvaise orientation géopolitique, son racisme était occidental, moderne, libéral et antitraditionnel.

La quatrième théorie politique est la transgression globale de ces défauts - la conception finale de la future histoire (ouverte). C'est le seul moyen de défendre la vérité.

La quatrième théorie politique est la transgression globale de ces défauts - la conception finale de la future histoire (ouverte). C'est le seul moyen de défendre la vérité.

Pour nous, la vérité est le monde multipolaire, la variété florissante des différentes cultures et traditions.

Nous sommes contre le racisme, contre le racisme culturel et stratégique de la civilisation moderne occidentale, promue par les États-Unis, parfaitement décrit par le professeur John M. Hobson dans "The Europocentric conception of world politics". Le racisme structurel (ouvert ou subliminal) détruit la charmante complexité des sociétés humaines - primitives ou complexes.

Rencontrez-vous des défis particuliers en tant que jeune femme et activiste à notre époque ?

Rencontrez-vous des défis particuliers en tant que jeune femme et activiste à notre époque ?

Cette guerre spirituelle contre le monde (post)moderne me donne la force de vivre.

Je sais que je me bats contre l'hégémonie du mal pour la vérité de la Tradition éternelle. Elle est aujourd'hui obscurcie, mais pas complètement perdue. Sans elle, rien ne peut exister.

Je pense que chaque sexe et chaque âge a ses formes d'accès à la Tradition et ses moyens de défier la Modernité.

Ma pratique existentielle consiste à abdiquer la plupart des valeurs de la jeunesse mondialiste. Je pense que nous devons être différents de ce thrash. Je ne crois en rien à la modernité. La modernité a toujours tort.

Je considère l'amour comme une forme d'initiation et de réalisation spirituelle. Et la famille devrait être l'union de personnes spirituellement semblables.

Outre votre père, évidemment, qui conseillez-vous aux jeunes militants désireux d'apprendre nos idées d'étudier ?

Je recommande de faire connaissance avec les livres de René Guenon, Julius Evola, Jean Parvulesco, Henri Corbin, Claudio Mutti, Sheikh Imran Nazar Hosein (traditionalisme) ; Platon, Proclus, Schelling, Nietzsche, Martin Heidegger, E. Cioran (philosophie) ; Carl Schmitt, Alain de Benoist, Alain Soral (politique) ; John M. Hobson, Fabio Petito (IR) ; Gilbert Durand, G. Dumézil (sociologie). Le kit de base de la lecture pour notre révolution intellectuelle et politique.

Vous avez vécu quelque temps en Europe occidentale. Comment compareriez-vous l'état de l'Occident à celui de l'Orient, après une expérience de première main ?

En fait, avant mon arrivée en Europe, je pensais que cette civilisation était absolument morte et qu'aucune révolte n'était possible. Je comparais l'Europe libérale moderne à un marécage, sans possibilité de protester contre l'hégémonie du libéralisme.