jeudi, 18 novembre 2021

Un ordre mondial multipolaire, contre-projet au "one world"

Un ordre mondial multipolaire, contre-projet au "one world"

par Andreas Mölzer

Ex: https://andreasmoelzer.wordpress.com/2021/11/11/eine-multipolare-weltordnung/

Que le monde était simple, que la politique mondiale était claire, lorsqu'il y avait encore les deux grands blocs de puissance, l'OTAN dominée par les Etats-Unis et le Pacte de Varsovie dominé par les Soviétiques. Lorsque l'Ouest libre et le bloc communiste de l'Est s'affrontaient. Rien d'autre n'avait d'importance, le reste était le tiers monde et la Chine communiste, etce reste somnolait dans un strict isolement. Avec l'effondrement du socialisme réellement existant, donc celui du bloc soviétique, certains observateurs politiques pensaient que la victoire de la démocratie occidentale à l'échelle mondiale était désormais imminente, qu'il n'y aurait donc qu'une seule superpuissance, à savoir les États-Unis et leurs alliés en Europe, et donc la domination de la démocratie occidentale. On pensait que cette démocratie occidentale devait s'imposer dans le monde entier et que la religion civile des droits de l'homme devait planer au-dessus d'elle, en quelque sorte comme une maxime morale et éthique ultime à vocation humaine globale. L'ensemble de la communauté internationale, des anciennes républiques communistes soviétiques aux pays en développement, des pays émergents aux États islamiques, tous, absolument tous devraient se plier à ce modèle occidental de société et d'État, le néolibéralisme en tant que modèle d'ordre, le libre-échange, l'économie de marché libre en tant que système économique l'emportant sur tous autres régimes et toutes autres considérations. "One world", un monde uniformisé au sens du politiquement correct, deviendrait ainsi en quelque sorte le telos final de l'histoire de l'humanité.

Cette conception d'un nouvel ordre mondial, entièrement développée dans l'esprit du néolibéralisme et du capitalisme tardif, n'était curieusement pas très éloignée des concepts culturels communistes 1) de l'homme nouveau dans une société sans classes et 2) du dépassement des différences ethniques et culturelles. Les deux conceptions, tant la conception néolibérale de l'uniformisation globale des nations que la conception communiste culturelle du nivellement de l'individu en soi, ignoraient la différence et la diversité des êtres humains, de leur évolution sociale et de leurs spécificités culturelles. Et c'est pour cette raison que ces deux concepts ont échoué.

Au cours des deux premières décennies du nouveau siècle, un monde multipolaire s'est en effet développé, caractérisé par plusieurs centres de pouvoir politique, par une multitude d'"acteurs" mondiaux et par des valeurs étatiques totalement différentes. Dernièrement, l'échec des conceptions néolibérales du "monde unique" a été mis en évidence par le fiasco désastreux de la politique américaine en Afghanistan. C'est ainsi qu'à côté des pays industrialisés occidentaux, de la superpuissance traditionnelle et mondiale que sont les Etats-Unis, de l'Etat nord-américain qu'est le Canada et de l'Europe en voie d'intégration, nous trouvons toute une série d'autres centres de politique de puissance sur cette planète. La Russie de Vladimir Poutine, qui a pu se consolider après la chute et l'éclatement de l'Etat multiethnique soviétique, joue ici un rôle politique mondial, tout comme la Chine, en plein essor économique. Le monde islamique joue également un rôle, tout comme les pays émergents d'Amérique du Sud autour du Brésil, mais aussi l'Inde et le continent australien.

Certains modèles d'organisation, traditionnels et dépassés, tels que le Commonwealth britannique, seraient ici réduits à une simple enveloppe historique et la domination existante, telle que celle que les Etats-Unis ont réussi à exercer avec l'OTAN, serait relativisée. Bien sûr, les Américains restent la plus grande puissance militaire de la planète, mais les déchirements internes, le déclin structurel et économique relativisent considérablement cette puissance militaire. Quant aux Européens, qui pourraient encore être le centre économique de la planète, ils deviennent, en raison d'une décadence sociale croissante et d'un manque de courage politique, un "acteur" de second plan dans la politique mondiale.

Restent la Russie de Vladimir Poutine et la Chine communiste avec son système économique capitaliste d'État. Après l'intermède de Boris Eltsine, la Russie est revenue depuis longtemps sur la scène politique mondiale et y joue un rôle important et tout à fait mesuré. Comparé aux aventures militaires des Etats-Unis, qui se soldent généralement par des fiascos, l'engagement militaire de Poutine en Syrie, par exemple, est limité mais efficace. Le dirigeant syrien Assad n'a pu s'imposer qu'avec l'aide de la Russie. Quant à la Chine, le régime du PC a réussi à garantir une certaine prospérité à ses citoyens tout en devenant le rival économique des puissances occidentales dans le monde. Depuis longtemps, la puissance économique chinoise a un statut d'égal à égal avec les États-Unis et l'Union européenne.

Cette multipolarité de l'ordre mondial actuel est également liée à une pluralité des systèmes sociaux et économiques, des valeurs qui sous-tendent les différentes puissances. Il s'agit d'une part des démocraties de type occidental, où l'on observe déjà, aux États-Unis, des signes de dissolution démocratique ou des divisions entre deux camps antagonistes, qui ne peuvent plus être surmontés par la voie du consensus démocratique.

Les démocraties dirigées, telles qu'elles existent par exemple dans la Russie de Poutine, n'en sont pas si éloignées du point de vue qualitatif. Et les systèmes autoritaires, comme la dictature du PC en Chine ou l'État islamique et théocratique en Iran, ou encore diverses oligarchies dans les pays émergents, montrent qu'il existe ici une diversité de systèmes d'ordre politique qui ne peuvent pas être mesurés à l'aune des critères occidentaux ou européens. C'est probablement une conséquence de l'ancienne vision euro-centrique du monde que les Européens, et à leur suite les Américains, ont cru que les valeurs et les conceptions de l'État européennes ou occidentales devaient s'imposer dans le monde entier. Dans un monde multipolaire, il faut renoncer à cette idée. Et même les droits de l'homme prétendument universels ne sont que partiellement valables et applicables dans ce contexte. Dans la société des castes en Inde, dans les États d'Afrique noire avec des structures tribales traditionnelles, mais aussi dans des pays comme le Cuba communiste, d'autres critères sont appliqués. La question de savoir qui s'imposera dans cet ordre mondial multipolaire et qui occupera la position de leader reste ouverte. L'hégémonie mondiale des Etats-Unis appartient en tout cas à l'histoire, la Pax Americana est du passé. Cela ne signifie pas pour autant qu'un ordre mondial chinois doive s'imposer, mais plutôt qu'un concert de puissances mondiales pourrait voir le jour. Et de nouvelles puissances mondiales pourraient également émerger. Les puissances régionales actuelles comme l'Inde, l'Iran, le Brésil et la Turquie affichent clairement leurs ambitions de dépasser leurs sphères d'influence régionales actuelles.

Pour nous, Européens, la question se pose de savoir si nous avons encore un rôle à jouer dans ce concert de puissances mondiales, tel qu'il semble caractériser le 21ème siècle. Les grandes puissances traditionnelles comme la France et le Royaume-Uni sont livrées à elles-mêmes face aux nouvelles échelles, trop faibles aussi pour cela. L'Allemagne, première puissance économique de l'Union européenne, évite jusqu'à présent de mener une politique de puissance, quelle qu'elle soit. L'Union dans son ensemble va de crise en crise et ne parvient pas vraiment à s'imposer comme un "acteur" de la politique mondiale et de la politique de puissance. Et jusqu'à présent, il n'y a guère de tendances contraires. Les forces centrifuges entre les puissances européennes deviennent plutôt plus efficaces, et le Brexit n'a peut-être été qu'une première étape. Et pourtant, il faut le constater : la seule chance des nations européennes de s'affirmer à l'avenir sur la scène politique mondiale réside dans l'union.

16:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multipolarité, actualité, monde multipolaire, politique internationale, andreas mölzer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le nouveau capitalisme absolu-totalitaire, enfant de 68

Le nouveau capitalisme absolu-totalitaire, enfant de 68

Diego Fusaro

Ex: https://www.geopolitica.ru/es/article/el-nuevo-capitalismo-absoluto-totalitario-hijo-del-68

Le nouvel esprit du capitalisme est a) totalitaire, car il occupe la réalité matérielle et immatérielle de manière totale et absolue, devenant comme l'air que nous respirons, saturant l'espace du monde (globalisation) et celui de la conscience, avec une colonisation de l'imaginaire, où tout est pensé sous forme de marchandise (dettes et crédits scolaires, location d'utérus, investissements affectifs, etc.). Il est également b) absolu, puisqu'il est désormais parfaitement "complet" (absolutus), c'est-à-dire réalisé dans son propre concept (tout, sans résidu, est devenu une marchandise): et il est parfaitement complet précisément parce qu'il est "libéré" (solutus ab) de toute limitation qui pourrait encore entraver, empêcher ou même ralentir son développement.

Malencontreusement salué comme un processus révolutionnaire d'opposition à l'ordre capitaliste, 1968 - comme le montre L'avenir nous appartient - doit être interprété, de manière diamétralement opposée, comme le mythe de la fondation du turbo-capitalisme: et, plus précisément, comme le point de passage décisif de la phase dialectique à la phase spéculative, et donc comme un moment entièrement inscrit dans la logique dialectique du capitalisme lui-même. En une formule, 1968 marque l'émancipation non pas du capitalisme [dal capitalismo, dans l'original italien], mais du capitalisme lui-même [del capitalismo, dans l'original ; Fusaro joue avec les mots dal et del en italien] : le capitalisme se débarrasse, uno motu, de la conscience bourgeoise malheureuse (remplacée par l'inconscience heureuse du consommateur plus-satisfait) et des luttes pour la reconnaissance du travail servile.

Ces dernières sont remplacées par les nouvelles luttes pour la libéralisation individualiste de la consommation et des mœurs (qui renforcent l'ordre de production au lieu de l'affaiblir) et pour l'économisation des conflits, c'est-à-dire par des luttes qui ne contestent pas le capitalisme, mais qui, en réclamant simplement de meilleures conditions salariales en son sein, l'assument comme un horizon indéfendable. Compris de cette façon, 1968 est le moment génétique du nouveau et terrifiant capitalisme absolu-totalitaire, qui dissout toutes les identités - y compris celle de classe - et produit une masse amorphe de consommateurs qui se rapportent à l'essentiel dans sa totalité sous forme de consommation : c'est le tournant vers l'individualisation post-bourgeoise, post-prolétarienne, ultra-capitaliste d'aujourd'hui.

Les soixante-huitards, en luttant contre la bourgeoisie, sa conscience malheureuse et ses héritages éthiques, ne luttaient pas, du même coup, contre le capitalisme, mais pour lui, si l'on considère qu'il était conforme à la logique même du développement dialectique du capitalisme de détruire à la fois la bourgeoisie et le prolétariat en tant qu'obstacles à l'extension illimitée de la forme marchandise et de ses pathologies. Plus précisément, le mouvement de 1968, en promouvant un ordre politique de type anarchique et libertaire, opposé aux grandes organisations comme intrinsèquement oppressives, a favorisé plutôt que contrarié la genèse de la dérégulation libérale et la nouvelle figure dialectique du capitalisme absolu-totalitaire, par laquelle il a été rapidement réabsorbé. C'était d'ailleurs l'une des nombreuses preuves du fait que, comme Marx le savait déjà, le capital est protéiforme et adaptable, tant que les formes d'extorsion de la plus-value sont garanties.

Le capitalisme surmonte dialectiquement les exigences antagonistes du prolétariat (lutte des classes, esprit de scission, organisations de partis, passion révolutionnaire) et, en même temps, la conscience bourgeoise malheureuse. Cette dernière représente également une contradiction au sein du capitalisme, non moins que les revendications antagonistes et potentiellement révolutionnaires du prolétariat, si l'on considère que la bourgeoisie a) a sa propre vocation universaliste qui peut la conduire - comme dans le cas de Marx - à remettre en cause le monde capitaliste historique dans lequel elle est la classe dominante, et b) dispose d'une sphère de valeurs et d'éthique qui ne peut être marchandisée et qui est donc en définitive incompatible avec les processus d'omni-mercantilisation propres au capitalisme absolu.

La bourgeoisie et le prolétariat, dans leur conflit dialectique, s'étaient développés dans le cadre de l'éthicité (Sittlichkeit) au sens hégélien, c'est-à-dire dans l'espace réel et symbolique des "racines" solides et solidaires de la vie communautaire, liées à la famille et à l'école, au syndicat et à l'État national souverain. Le capitalisme absolu-totalitaire dés-éthicise le monde de la vie, annihilant toute communauté résiduelle autre que celle, intrinsèquement communautaire, de l'éphémère contrepartie marchande : il déconstruit la famille et les syndicats, l'école et l'État national souverain, produisant l'espace ouvert du monde réduit au marché et habité seulement par des consommateurs déracinés et homologués, sans conscience antagoniste prolétarienne et sans conscience malheureuse postmoderne.

Dés-éthicisée, la société devient une simple société de consommation, un marché cosmopolite peuplé non pas de citoyens d'États-nations, de pères et de mères, mais uniquement de concurrents ; des concurrents qui, en l'absence de tout esprit communautaire, n'ont de rapports que sur la base des principes théorisés par la Richesse des nations d'Adam Smith - la dépendance omnilatérale de la nécessité et l'égoïsme acquisitif - par rapport au brasseur, au boucher et au boulanger.

Plus fort maintenant parce qu'il a traversé "l'immense puissance du négatif" de la scission et du conflit révolutionnaire entre la bourgeoisie et le prolétariat, le capitalisme devient un capitalisme absolu-totalitaire: absolu, parce que - comme on l'a dit - il correspond pleinement à son Begriff [concept] ; totalitaire, parce qu'il a subsumé sous lui toutes les sphères de la production, de l'existence et de l'imagination, du réel et du symbolique.

De même, du côté de la production intellectuelle, la "conscience malheureuse" s'est dissoute et, à la place de la classe dialectique de la bourgeoisie, a pris place une classe globale, qui n'est plus bourgeoise mais ultra-capitaliste, encline à accepter avec désinvolture le "polythéisme des valeurs" et les styles de vie à l'intérieur de la "cage d'acier" du monothéisme idolâtre du marché.

Source première: https://avig.mantepsei.it/single/il-nuovo-capitalismo-assoluto-totalitario-figlio-del-68

11:23 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, globalisme, actualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, mai 68, politologie, diego fusaro, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Guerre de l'espace : la course à la militarisation de l'espace est relancée

Guerre de l'espace : la course à la militarisation de l'espace est relancée

Paolo Mauri

Source : https://it.insideover.com/difesa/space-warfare-si-riapre-la-corsa-alla-militarizzazione-dello-spazio.html

L'espace est redevenu un environnement dans lequel les puissances mondiales se défient de manière proactive. Depuis la mise en orbite du premier satellite artificiel, l'idée de l'exploiter à des fins militaires a été envisagée, y compris la possibilité de mettre des armes en orbite.

De ce dernier point de vue, c'est en 1967 qu'a été décidé l'OST (Outer Space Treaty), c'est-à-dire le traité sur l'espace extra-atmosphérique basé sur les résolutions de l'ONU datant de 1962-63. Elle établit les principes de référence pour l'utilisation de l'espace, qui peuvent être essentiellement résumés en trois points fondamentaux : son utilisation pacifique, la liberté de chaque pays d'accéder à l'espace et de l'utiliser puisque, comme les corps célestes, il n'est pas soumis à des déclarations de souveraineté, et enfin l'engagement des États à ne pas mettre en orbite des systèmes équipés d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive.

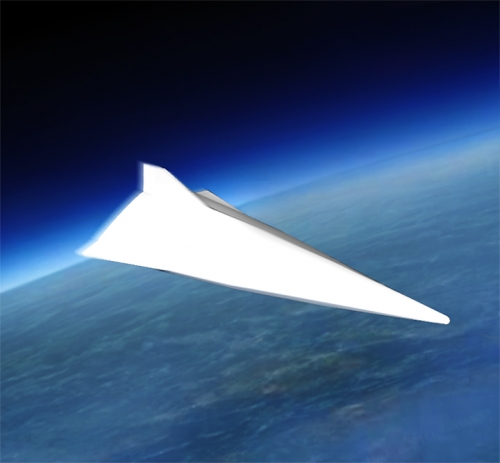

Le défi de la Russie et de la Chine

Le récent essai chinois d'un véhicule de rentrée hypersonique (HGV - Hypersonic Glide Vehicle), qui a volé en orbite basse, ne relève pas de l'OST en raison de ses caractéristiques : il s'agirait d'un FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), c'est-à-dire d'un système qui vole à une altitude inférieure à celle couramment utilisée pour les systèmes orbitaux. Le principe du FOBS, développé pour la première fois par l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, suscite l'inquiétude en raison de sa capacité à contourner les défenses antimissiles et aussi de nombreuses capacités d'alerte précoce. Par rapport à un missile balistique intercontinental (ICBM) conventionnel, un FOBS peut en effet effectuer les mêmes attaques mais à partir de directions hautement imprévisibles. Les limites de portée deviennent un facteur non pertinent (l'échelle serait effectivement mondiale) et le moment de la première frappe est également beaucoup moins prévisible.

Même le récent test d'un système russe ASAT (Anti Satellite), qui a touché un satellite désaffecté et généré des débris qui ont même mis en danger l'ISS (International Space Station), a été possible parce qu'il était en dehors des termes du traité. Sa simplicité, en fait, est aussi son point faible: tout d'abord, on ne sait pas exactement ce que l'on entend par "utilisation pacifique" de l'espace et quels comportements peuvent violer cette définition. Il n'est pas non plus question d'interdire l'utilisation de satellites à des fins militaires - pour autant qu'ils ne soient pas équipés d'armes de destruction massive - telles que la collecte d'informations, la surveillance, les communications et la navigation.

Depuis sa naissance en 1967, la simple idée d'armes antisatellites à micro-ondes ou à laser - qui ne relèvent pas du domaine des ADM (armes de destruction massive) - était confinée à la science-fiction et n'était donc pas envisagée. Comme indiqué, l'OST n'interdit pas l'utilisation d'armes antisatellites terrestres traditionnelles, telles que les missiles ASAT, ni le développement de systèmes à double nature, tels que des satellites capables de ravitailler et de réparer d'autres satellites qui peuvent être rapidement convertis en systèmes capables de détruire des moyens spatiaux ennemis.

L'évolution de la guerre spatiale

La guerre spatiale connaît aujourd'hui un renouveau, car les moyens spatiaux - ou les moyens liés à l'espace - sont des catalyseurs et des multiplicateurs de la force militaire pour les puissances mondiales: le champ de bataille d'aujourd'hui (et de demain) est multi-domaines, multi-couches, fusionnant les environnements terrestre, maritime, aérien, cybernétique et spatial.

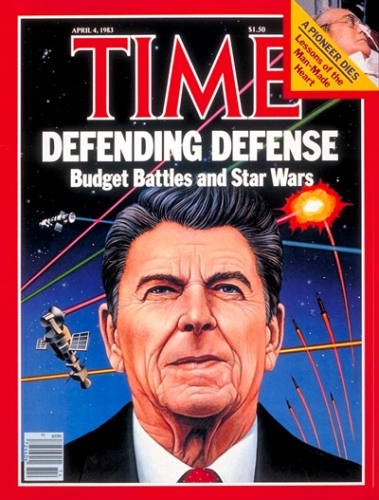

Nous vivons aujourd'hui une époque où nous reprenons un chemin (bien qu'avec des objectifs différents) qui semblait abandonné dans les années 1980: à cette époque, aux États-Unis, la SDI (Strategic Defense Initiative), communément appelée "Guerre des étoiles", était lancée. À l'époque, le Pentagone avait l'intention de se doter d'un "bouclier spatial" pour frapper les véhicules de rentrée des missiles balistiques soviétiques et éliminer les satellites adverses.

Aujourd'hui, nous vivons dans une période historique que nous pouvons définir comme "post-traité", qui a vu la disparition - entre autres - du traité ABM (Anti Ballistic Missile), ce "bouclier" est devenu une réalité (bien qu'avec des considérations sur son efficacité réelle) et donc l'activité ASAT est ressuscitée sous toutes ses formes.

Qu'est-ce que la guerre antisatellite ?

Les options pour la guerre antisatellite prévoient un certain nombre de systèmes différents: des armes à radiofréquence installées sur des véhicules en orbite, des lasers terrestres de grande puissance, des véhicules de manœuvre pour les opérations spatiales (tels que les satellites de mines) et le lancement de missiles antisatellites depuis le sol et depuis des avions tels que l'Asm-135. Il s'agissait d'un missile lancé par un F-15 Eagle spécialement modifié qui, grâce à une manœuvre spéciale du chasseur, a été placé sur une trajectoire de collision précise avec le satellite cible. En 1988, le programme a été officiellement annulé, mais selon certaines sources, il n'a été retiré du service qu'en apparence et son développement s'est poursuivi dans le secret. La Russie semble également disposer d'un système similaire actuellement en service : en septembre 2018, un MiG-31BM (Foxhound dans le code de l'OTAN) a été photographié à l'aérodrome de Joukovsky, à l'extérieur de Moscou, armé de ce qui a été identifié comme un potentiel missile antisatellite.

Il existe également des systèmes non cinétiques: les brouilleurs peuvent être montés sur des satellites ainsi que sur des plates-formes aériennes telles que des drones ou des avions pilotés, et même pour les lasers, il a été question dans les années 1980 d'un système aéroporté - l'ABL - monté sur un Boeing 747 spécialement modifié, mais le programme a ensuite été annulé, bien que récemment, certains pensent le ressusciter. De même, la Russie a révélé qu'elle disposait d'un nouveau laser monté sur avion capable de détruire ou d'aveugler les satellites ennemis, qui fonctionne avec un complexe innovant de suivi et de contrôle radar au sol fourni par Almaz-Antey. Parallèlement, le développement de lasers terrestres et satellitaires de forte puissance se poursuit : les États-Unis indiquent qu'en 2006, l'un de leurs satellites a été illuminé par un laser terrestre de faible puissance.

Une autre solution pour éliminer les satellites de l'adversaire a été conçue au plus fort de la guerre froide : elle nécessitait l'explosion d'un missile nucléaire dans l'espace pour neutraliser les ressources en orbite au moyen de l'impulsion électromagnétique de la détonation atomique, mais l'impulsion électromagnétique générée devait également "brûler" son propre réseau de satellites.

En ce qui concerne les missiles ASAT basés au sol, la Russie et la Chine semblent avoir beaucoup d'avance : Moscou a démontré cette possibilité une fois de plus le 15 avril 2019 lorsqu'un missile Pl-19 Nudol s'est élevé d'un dispositif mobile de type Tel allant frapper sa cible dans l'espace. Le Pl-19 a effectué son premier essai réussi en novembre 2015 après deux tentatives infructueuses. En janvier 2007, Pékin a frappé et détruit un de ses vieux satellites inactifs (le Fengyun-1C) avec un missile terrestre KT-1.

L'idée de frapper les satellites adverses à partir de moyens spatiaux a également fait son chemin : Moscou a récemment effectué au moins deux tests de ce type (en 2017 et 2020) lorsque des satellites de la famille Cosmos ont libéré de petits véhicules tueurs qui ont frappé des cibles en orbite. Être présent dans l'espace, et disposer de capacités de contre-espace, devient donc de plus en plus essentiel pour rechercher la suprématie sur le champ de bataille.

10:16 Publié dans Actualité, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : polémologie, guerre des étoiles, guerre de l'espace, espace |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le désir de sécession grandit aux USA

Le désir de sécession grandit aux USA

Stefano Magni

Ex: https://it.insideover.com/politica/negli-usa-cresce-la-voglia-di-secessione.html

Après la victoire de Joe Biden, les États-Unis semblent plus divisés que jamais. Et le désir de sécession, qui n'a jamais complètement disparu, continue de croître. De nombreuses menaces, avant ou après les élections, restent sans suite. L'acteur Robert De Niro, par exemple, menace de déménager à Molise chaque fois que les Républicains gagnent ou pourraient gagner. Mais il ne le fait jamais. Les citoyens (et les compatriotes) de Ferrazzano l'attendent toujours. Après la reconduction de George W. Bush en 2004, les États du nord-est des États-Unis demandaient à être annexés par le Canada, revenant ainsi à la couronne britannique après presque trois siècles. Mais ils sont toujours là. La polarisation politique aux États-Unis a cependant beaucoup augmenté au cours des cinq dernières administrations et a explosé avec la victoire de Biden à l'élection de 2020 avec le plus grand nombre d'électeurs depuis des décennies. Un autre signe de sérieux malaise, d'ailleurs, car les États-Unis sont un pays où l'abstention prévaut traditionnellement par confiance passive.

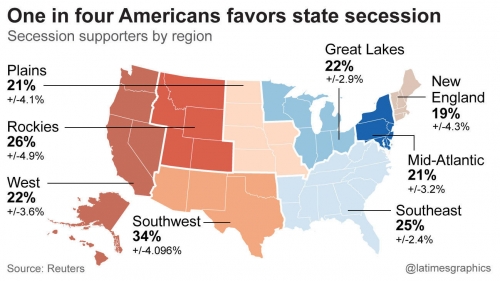

Les chiffres de la "sécession"

Divers sondages révèlent un grand sentiment de division dans la société américaine. L'une des plus inquiétantes, publiée par Bright Line Watch et réalisée l'été dernier en collaboration avec le célèbre institut YouGov, identifie plusieurs symptômes de polarisation. Il y a une perception croissante du danger que représente le parti adverse, et donc une crainte croissante chez les républicains que les démocrates, une fois au pouvoir, ne changent les règles du jeu pour rester au pouvoir. Et parmi les électeurs plus conservateurs, la conviction que l'élection de 2020 a été truquée est plus répandue qu'on ne le pensait auparavant. Parmi les points les plus controversés figure le désir de sécession. Les sondeurs préviennent: il s'agit d'un scénario tellement extrême et improbable qu'il ne faut pas s'attendre à une réponse "sérieuse", motivée par une réflexion profonde et rationnelle, de la part des personnes interrogées. Ces données sont donc à prendre avec des pincettes. Mais dans certains cas, les résultats sont si frappants qu'ils doivent être pris au sérieux. Par exemple, dans la zone "Sud", qui regroupe les États de l'ancienne Confédération (Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Alabama, Géorgie, Floride, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Kentucky et Tennessee), le désir de sécession atteint 44%. Et parmi les électeurs républicains, il atteint le chiffre impressionnant de 66% (mais aussi 50% parmi les "indépendants" qui ne s'identifient à aucun des deux grands partis).

Même en 2012, lorsque Barack Obama a été réélu président, de simples citoyens des États du Sud ont promu des pétitions en ligne appelant à la sécession. Même à ce moment-là, les signatures recueillies ont dépassé toutes les attentes. En Louisiane, en Alabama, en Floride, au Tennessee, en Géorgie et au Texas, les 25.000 signatures nécessaires pour soumettre une pétition à la Maison Blanche et obtenir une réponse du président ont été recueillies. Au Texas, 126.000 signatures ont été recueillies en quelques semaines seulement, immédiatement après le résultat du vote. L'administration Obama ne s'est pas emportée: elle a simplement répondu qu'une demande de sécession était incompatible avec la Constitution américaine.

Si les exemples les plus récents concernent principalement des États républicains qui n'acceptent pas la légitimité d'un président démocrate, la question de la sécession est bipartisane. Même dans les États de la côte Pacifique (Alaska, Californie, Oregon, Washington), en fait, les démocrates sont plus favorables au divorce: 47% des sympathisants du parti de l'âne s'y déclarent favorables, pas une majorité, mais une minorité suffisamment importante pour faire les gros titres.

La confiance dans la démocratie

Ces chiffres sont encore plus significatifs si on les compare à un autre sondage, également réalisé par Bright Line Watch, qui mesure la confiance dans la démocratie des partisans des deux partis. Les républicains ont fait davantage confiance au système démocratique de 2017 à 2020, bien plus que le public moyen dans son ensemble et certainement bien plus que les démocrates. Mais tout d'un coup: les élections de novembre 2020 ont renversé les rôles, avec des démocrates confiants dans le système et des républicains sceptiques. Évidemment, si l'on ne croit plus à la résilience du système démocratique national, on se tourne, en réaction, vers sa propre démocratie territoriale: avec une demande croissante de sécession.

Contrairement aux médias grand public et aux groupes de réflexion, l'institut libertaire Mises prend l'hypothèse de la sécession au sérieux. Elle n'y voit pas non plus d'inconvénient. Les libertaires, en revanche, sont fidèles à l'esprit originel de la Révolution américaine, à savoir la sécession des colonies américaines de la couronne britannique. Après les élections de 2020, l'Institut Mises a réitéré son point de vue : "Loin d'être un facteur d'unification, l'État centraliste ne sert qu'à créer des blocs armés d'électeurs les uns contre les autres. Les divisions s'accroissent à mesure que le pouvoir fédéral augmente inexorablement, et l'élection présidentielle de 2020 n'est qu'un symptôme de l'approfondissement de cette division. Comment cela pourrait-il être pire ? Cela reste à voir. Après la victoire contestée de Joe Biden, le pays pourrait devoir se scinder en plusieurs unités politiques indépendantes s'il veut éviter une nouvelle désintégration sociale. Les libertaires de Mises proposent donc la sécession comme un moyen de calmer les esprits et de rétablir l'ordre, et non comme une forme de désordre social.

Cette perspective aura toutefois du mal à s'imposer, car la guerre de Sécession (1861-65), avec ses 600.000 morts, a jeté un sort durable à toute idée de séparation. Une sécession pacifique ne pourrait être que "de facto", avec des lois distinctes d'un territoire à l'autre, bien plus que le pluralisme que le système fédéral américain permet déjà. Et il y a toujours plus d'arguments politiques qui peuvent déclencher la violence: sur l'avortement, le mariage gay, le droit de porter des armes, bientôt aussi sur les énergies renouvelables (et la dé-carbonisation conséquente) et, en ces vingt mois de pandémie, même sur les mesures sanitaires contre le Covid, les deux Amériques sont de plus en plus éloignées. Une séparation territoriale, même si elle n'est que de facto et non de jure, pourrait devenir une alternative plus attrayante qu'une guerre entre voisins et voisins de la rue.

09:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, texas, californie, sécession |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook