La politique par d'autres moyens: Poutine et Clausewitz

Source: https://geoestrategia.es/noticia/42449/geoestrategia/politica-por-otros-medios:-putin-y-clausewitz.html

À la seule exception possible du grand Sun Tzu et de son "Art de la guerre", aucun théoricien militaire n'a eu un impact philosophique aussi durable que le général prussien Carl Philipp Gottfried von Clausewitz. Clausewitz, qui a participé aux guerres napoléoniennes, s'est consacré dans les dernières années de sa vie à l'ouvrage qui allait devenir son œuvre emblématique : un tome dense intitulé simplement Vom Kriege - Sur la guerre. Ce livre est une méditation sur la stratégie militaire et le phénomène sociopolitique de la guerre, fortement liée à une réflexion philosophique. Bien que "De la guerre" ait eu un impact durable et indélébile sur l'étude de l'art militaire, le livre lui-même est parfois difficile à lire, ce qui s'explique par le fait que Clausewitz n'a jamais pu l'achever, ce qui est une grande tragédie. Il mourut en 1831, à l'âge de 51 ans, avec son manuscrit en désordre, et c'est à sa femme qu'il revint d'essayer d'organiser et de publier ses textes.

Clausewitz est surtout célèbre pour ses aphorismes - "Tout est très simple dans la guerre, mais le plus simple est difficile" - et son vocabulaire de la guerre, qui comprend des termes tels que "friction" et "culmination". Cependant, parmi tous ses passages éminemment citables, l'un d'entre eux est peut-être le plus célèbre : son affirmation selon laquelle "la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens".

C'est sur cette affirmation que je souhaite me concentrer pour l'instant, mais avant cela, il peut être utile de lire l'intégralité du passage de Clausewitz sur le sujet :

"La guerre est la simple continuation de la politique par d'autres moyens. On voit donc que la guerre n'est pas seulement un acte politique, mais aussi un véritable instrument politique, une continuation du commerce politique, une réalisation de celui-ci par d'autres moyens. Au-delà de ce qui est strictement propre à la guerre, il s'agit simplement de la nature particulière des moyens qu'elle utilise. Que les tendances et les vues de la politique ne soient pas incompatibles avec ces moyens, l'Art de la Guerre en général et le Commandant dans chaque cas particulier peuvent l'exiger, et cette revendication n'est d'ailleurs pas insignifiante. Mais quelle que soit la force de la réaction sur les vues politiques dans les cas particuliers, elle doit toujours être considérée comme une simple modification de ces vues ; car les vues politiques sont l'objet, la guerre est le moyen, et le moyen doit toujours inclure l'objet dans notre conception" (De la guerre, volume 1, chapitre 1, section 24).

Une fois le style dense de Clausewitz éliminé, l'affirmation est relativement simple : la guerre est toujours faite en référence à un objectif politique plus large, et elle existe sur l'ensemble de l'échiquier politique. La politique se retrouve à chaque point de l'axe : la guerre est déclenchée en réponse à une nécessité politique, elle est maintenue et poursuivie en tant qu'acte de volonté politique et, en fin de compte, elle espère atteindre des objectifs politiques. La guerre ne peut être séparée de la politique ; en effet, c'est l'aspect politique qui en fait une guerre. Nous pouvons même aller plus loin et dire que la guerre, en l'absence de superstructure politique, cesse d'être une guerre et devient une violence brute et animale. C'est la dimension politique qui rend la guerre reconnaissable et différente des autres formes de violence.

Considérez la guerre de la Russie en Ukraine en ces termes.

Poutine le bureaucrate

Il arrive souvent que les plus grands hommes du monde soient mal compris en leur temps : le pouvoir enveloppe et déforme le grand homme. C'était certainement le cas de Staline et de Mao, et c'est également le cas de Vladimir Poutine et de Xi Jinping. Poutine, en particulier, est perçu en Occident comme un démagogue hitlérien qui gouverne par la terreur extrajudiciaire et le militarisme. Il n'y a rien de plus faux.

Presque tous les aspects de la caricature occidentale de Poutine sont profondément erronés, bien que ce récent profil de Sean McMeekin s'en rapproche beaucoup plus que la plupart des autres. Tout d'abord, Poutine n'est pas un démagogue, il n'est pas charismatique par nature et, bien qu'il ait amélioré ses compétences politiques au fil du temps et qu'il soit capable de prononcer des discours puissants lorsque cela est nécessaire, il n'est pas un adepte des podiums. Contrairement à Donald Trump, Barack Obama ou même Adolf Hitler, Poutine n'est tout simplement pas un adepte des foules par nature. En Russie même, son image est celle d'un serviteur politique de carrière plutôt terne mais sensé, plutôt que celle d'un populiste charismatique. Sa popularité durable en Russie est bien plus liée à la stabilisation de l'économie et du système de retraite russes qu'aux photos de lui montant à cheval torse nu.

Il fait confiance au plan, même lorsque celui-ci est lent et ennuyeux.

En outre, contrairement à l'idée qu'il exerce une autorité extra-légale illimitée, Poutine est plutôt un adepte du procéduralisme. La structure de gouvernement de la Russie autorise expressément une présidence très forte (c'était une nécessité absolue après l'effondrement total de l'État au début des années 1990), mais dans le cadre de ces paramètres, Poutine n'est pas perçu comme une personnalité particulièrement encline à prendre des décisions radicales ou explosives. Les critiques occidentaux peuvent prétendre qu'il n'y a pas d'État de droit en Russie, mais au moins Poutine gouverne-t-il par la loi, les mécanismes et procédures bureaucratiques constituant la superstructure au sein de laquelle il opère.

Guerre expéditionnaire

De toutes les affirmations fantasmagoriques qui ont été faites au sujet de la guerre russo-ukrainienne, peu sont aussi difficiles à croire que l'affirmation selon laquelle la Russie avait l'intention de conquérir l'Ukraine avec moins de 200.000 hommes. En effet, une vérité centrale de la guerre que les observateurs doivent absolument comprendre est le fait que l'armée russe est en infériorité numérique depuis le premier jour, en dépit du fait que la Russie dispose d'un énorme avantage démographique par rapport à l'Ukraine elle-même. Sur le papier, la Russie a engagé une force expéditionnaire de moins de 200.000 hommes, même si, bien sûr, ce total n'a pas été en première ligne dans les combats actifs ces derniers temps.

Le déploiement de la force légère est lié au modèle de service assez unique de la Russie, qui a combiné des "soldats sous contrat", le noyau professionnel de l'armée, avec un appui de réservistes généré par une vague de recrutement annuelle. En conséquence, la Russie dispose d'un modèle militaire à deux niveaux, avec une force professionnelle prête à l'emploi de classe mondiale et un vaste réservoir de cadres de réserve dans lequel puiser, complété par des forces auxiliaires telles que les BARS (volontaires), les Tchétchènes et la milice LNR-DNR.

Les fils de la nation - porteurs de la vitalité et des nerfs de l'État

Ce modèle de service mixte à deux niveaux reflète, d'une certaine manière, la schizophrénie géostratégique qui a frappé la Russie post-soviétique. La Russie est un pays immense, dont les engagements en matière de sécurité sont potentiellement colossaux et couvrent l'ensemble du continent, et qui a hérité d'un lourd héritage soviétique. Aucun pays n'a jamais démontré une capacité de mobilisation en temps de guerre d'une ampleur comparable à celle de l'URSS. Le passage d'un système de mobilisation soviétique à une force de préparation plus petite, plus agile et plus professionnelle a fait partie intégrante du régime d'austérité néolibéral de la Russie pendant la majeure partie des années Poutine.

Il est important de comprendre que la mobilisation militaire, en tant que telle, est également une forme de mobilisation politique. La force contractuelle prête à l'emploi nécessitait un niveau assez faible de consensus politique et d'acceptation par la majeure partie de la population russe. Cette force contractuelle russe peut encore accomplir beaucoup, militairement parlant : elle peut détruire des installations militaires ukrainiennes, faire des ravages avec l'artillerie, se frayer un chemin dans les agglomérations urbaines du Donbas et détruire une grande partie du potentiel de guerre indigène de l'Ukraine. Cependant, elle ne peut pas mener une guerre continentale de plusieurs années contre un ennemi qui est au moins quatre fois plus nombreux qu'elle, et qui se maintient grâce à des renseignements, un commandement et un contrôle, et du matériel qui est hors de sa portée immédiate, en particulier si les règles d'engagement l'empêchent de frapper les artères vitales de l'ennemi.

Il faut déployer davantage de forces. La Russie doit transcender l'armée d'austérité néolibérale. Elle a la capacité matérielle de mobiliser les forces nécessaires : elle dispose de plusieurs millions de réservistes, d'énormes stocks d'équipements et d'une capacité de production locale soutenue par les ressources naturelles et le potentiel de production du bloc eurasien qui a resserré les rangs autour d'elle. Mais n'oubliez pas que la mobilisation militaire est aussi une mobilisation politique.

Si l'Union soviétique a pu mobiliser des dizaines de millions de jeunes pour affaiblir, submerger et finalement anéantir l'armée de terre allemande, c'est parce qu'elle disposait de deux puissants instruments politiques. Le premier était le pouvoir impressionnant et étendu du parti communiste, avec ses organes omniprésents. Le second était la vérité: les envahisseurs allemands étaient venus avec des intentions génocidaires (Hitler a pensé à un moment donné que la Sibérie pourrait devenir une réserve slave pour les survivants, qui pourrait être bombardée périodiquement pour leur rappeler qui était le chef).

Poutine ne dispose pas d'un organe coercitif aussi puissant que le parti communiste, qui disposait d'une puissance matérielle stupéfiante et d'une idéologie convaincante qui promettait d'ouvrir une voie accélérée vers une modernité non capitaliste. En fait, aucun pays ne dispose aujourd'hui d'un appareil politique comparable à cette splendide machine communiste, à l'exception peut-être de la Chine et de la Corée du Nord. Par conséquent, en l'absence d'un levier direct pour créer une mobilisation politique et donc militaire, la Russie doit trouver une voie alternative pour créer un consensus politique en vue de mener une forme supérieure de guerre.

C'est désormais chose faite, grâce à la russophobie occidentale et au penchant de l'Ukraine pour la violence. Une transformation subtile mais profonde du corps sociopolitique russe est en cours.

La construction d'un consensus

Dès le départ, Poutine et son entourage ont conçu la guerre russo-ukrainienne en termes existentiels. Toutefois, il est peu probable que la plupart des Russes l'aient compris. Au contraire, ils ont probablement vu la guerre de la même manière que les Américains ont vu les guerres en Irak et en Afghanistan : comme des entreprises militaires justifiées qui n'étaient toutefois qu'une simple tâche technocratique pour des militaires professionnels, et non une question de vie ou de mort pour la nation. Je doute fort qu'un Américain ait jamais cru que le sort de la nation dépendait de la guerre en Afghanistan (les Américains n'ont pas mené de guerre existentielle depuis 1865) et, à en juger par la crise du recrutement qui affecte l'armée américaine, personne ne semble percevoir une véritable menace existentielle étrangère.

Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi le 24 février est tout à fait remarquable. La guerre existentielle pour la nation russe a été incarnée et réalisée pour les citoyens russes. Les sanctions et la propagande anti-russe diabolisant l'ensemble de la nation comme des "orcs" ont rallié à la guerre même des Russes initialement sceptiques, et la cote de popularité de Poutine a grimpé en flèche. L'hypothèse centrale de l'Occident, selon laquelle les Russes se retourneraient contre le gouvernement, a été renversée. Des vidéos montrant la torture de prisonniers de guerre russes par des Ukrainiens en colère, des soldats ukrainiens appelant des mères russes pour se moquer d'elles et leur annoncer la mort de leurs enfants, des enfants russes tués par des bombardements à Donetsk, ont servi à valider l'affirmation implicite de Poutine selon laquelle l'Ukraine est un État possédé par un démon qui doit être exorcisé à l'aide d'explosifs puissants. Au milieu de tout cela, utilement, du point de vue d'Alexandre Douguine et de ses néophytes, les "Blue Checks" pseudo-intellectuels américains ont publiquement bavé sur la perspective de "décoloniser et démilitariser" la Russie, ce qui implique clairement le démembrement de l'État russe et la partition de son territoire. Le gouvernement ukrainien (dans des tweets désormais effacés) a affirmé publiquement que les Russes sont enclins à la barbarie parce qu'ils sont une race mixte avec du sang asiatique mélangé.

Simultanément, Poutine a progressé vers son projet d'annexion formelle de l'ancienne partie orientale de l'Ukraine, et y est finalement parvenu. Cela a également transformé juridiquement la guerre en une lutte existentielle. Les nouvelles avancées ukrainiennes dans l'est constituent désormais, aux yeux de l'État russe, un assaut contre le territoire russe souverain et une tentative de détruire l'intégrité de l'État russe. De récents sondages montrent qu'une large majorité de Russes soutient la défense de ces nouveaux territoires à tout prix.

Tous les domaines sont désormais alignés. Dès le départ, Poutine et consorts ont conçu cette guerre comme une lutte existentielle pour la Russie, afin de chasser un État fantoche anti-russe de ses portes et de vaincre une incursion hostile dans l'espace de la civilisation russe. L'opinion publique est de plus en plus d'accord avec cela (les sondages montrent que la méfiance des Russes à l'égard de l'OTAN et des "valeurs occidentales" est montée en flèche), et le cadre juridique post-annexion le reconnaît également. Les domaines idéologique, politique et juridique sont désormais unis dans l'idée que la Russie lutte pour sa propre existence en Ukraine. L'unification des dimensions techniques, idéologiques, politiques et juridiques a été décrite il y a quelques instants par le chef du parti communiste russe, Guennadi Ziouganov :

"Ensuite, le président a signé des décrets sur l'admission des régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson au sein de la Russie. Les ponts sont brûlés. Ce qui était clair d'un point de vue moral et étatique est devenu un fait juridique : il y a un ennemi sur notre territoire, qui tue et mutile les citoyens de la Russie. Le pays exige les mesures les plus décisives pour protéger ses compatriotes. Le temps n'attend pas".

Un consensus politique a été atteint pour une plus grande mobilisation et une plus grande intensité. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre ce consensus dans le monde matériel du poing et de la botte, de la balle et de l'obus, du sang et du fer.

Une brève histoire de la génération des forces militaires

L'une des particularités de l'histoire européenne est de montrer à quel point les Romains étaient en avance sur leur temps dans le domaine de la mobilisation militaire. Rome a conquis le monde en grande partie parce qu'elle disposait d'une capacité de mobilisation exceptionnelle, générant pendant des siècles des niveaux élevés de participation militaire de masse de la part de la population masculine d'Italie. César a mené plus de 60.000 hommes à la bataille d'Alésia lorsqu'il a conquis la Gaule, une génération de force qui ne sera pas égalée pendant des siècles dans le monde post-romain.

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la capacité de l'État en Europe s'est rapidement détériorée. En France et en Allemagne, l'autorité royale décline tandis que l'aristocratie et les autorités urbaines montent en puissance. Malgré le stéréotype de la monarchie despotique, le pouvoir politique au Moyen Âge était très fragmenté et la taxation et la mobilisation étaient très localisées. La capacité romaine à mobiliser de grandes armées contrôlées et financées de manière centralisée a été perdue, et la guerre est devenue le domaine d'une classe combattante limitée : la petite noblesse ou les chevaliers.

En conséquence, les armées européennes médiévales étaient étonnamment petites. Lors des batailles décisives entre l'Angleterre et la France, comme Agincourt et Crécy, les armées anglaises comptaient moins de 10.000 hommes et les armées françaises pas plus de 30.000. La bataille d'Hastings, qui a marqué l'histoire mondiale et scellé la conquête normande de la Grande-Bretagne, a opposé deux armées de moins de 10.000 hommes. La bataille de Grunwald, au cours de laquelle une coalition polono-lituanienne a vaincu les chevaliers teutoniques, a été l'une des plus grandes batailles de l'Europe médiévale et a encore opposé deux armées totalisant au maximum 30.000 hommes.

Les pouvoirs de mobilisation et les capacités des États européens étaient étonnamment faibles à cette époque par rapport à d'autres États dans le monde. Les armées chinoises comptaient généralement quelques centaines de milliers d'hommes et les Mongols, même avec une bureaucratie nettement moins sophistiquée, pouvaient aligner 80.000 hommes.

La situation a commencé à changer radicalement lorsque l'intensification de la concurrence militaire - en particulier la sauvage guerre de Trente Ans - a contraint les États européens à amorcer enfin une évolution vers une capacité étatique centralisée. Le modèle de mobilisation militaire est finalement passé du système des serviteurs, dans lequel une petite classe militaire autofinancée assurait le service militaire, à l'État militaire fiscal, dans lequel les armées étaient formées, financées, dirigées et soutenues par les systèmes fiscaux et bureaucratiques des gouvernements centralisés.

Au début de la période moderne, les modèles de service militaire ont acquis un mélange unique de conscription, de service professionnel et de système de serviteurs. L'aristocratie a continué à assurer le service militaire dans le corps d'officiers naissant, tandis que la conscription et le service militaire étaient utilisés pour remplir les rangs. Il convient toutefois de noter que les conscrits étaient astreints à de très longues périodes de service. Cela reflétait les besoins politiques de la monarchie à l'époque de l'absolutisme. L'armée n'était pas un forum de participation politique populaire au régime : c'était un instrument permettant au régime de se défendre à la fois contre les ennemis étrangers et les jacqueries paysannes. Les conscrits n'étaient donc pas réincorporés dans la société. Il était nécessaire de faire de l'armée une classe sociale distincte, avec une certaine distance par rapport à la population générale : il s'agissait d'une institution militaire professionnelle qui servait de rempart interne au régime.

La montée en puissance des régimes nationalistes et des politiques de masse a permis aux armées de prendre de l'ampleur. Les gouvernements de la fin du XIXe siècle avaient désormais moins à craindre de leur propre population que les monarchies absolues du passé ; cela a changé la nature du service militaire et a finalement ramené l'Europe au système des Romains des millénaires passés. Le service militaire était désormais une forme de participation politique de masse, permettant aux conscrits d'être appelés, formés et réintégrés dans la société, le système des cadres de réserve qui a caractérisé les armées pendant les deux guerres mondiales.

En résumé, le cycle des systèmes de mobilisation militaire en Europe reflète le système politique. Les armées étaient très petites à l'époque où l'engagement politique des masses envers le régime était faible, voire inexistant. Rome a déployé de grandes armées parce qu'il y avait une acceptation politique significative et une identité cohésive sous la forme de la citoyenneté romaine. Cela a permis à Rome de susciter une forte participation militaire, même à l'époque républicaine où l'État romain était très petit et la bureaucratie peu développée. L'Europe médiévale avait une autorité politique fragmentée et un sens extrêmement faible de l'identité politique cohésive, et par conséquent ses armées étaient étonnamment petites. Les armées ont recommencé à grossir à mesure que le sentiment d'identité nationale et de participation augmentait, et ce n'est pas une coïncidence si la plus grande guerre de l'histoire, la guerre entre les nazis et les soviétiques, s'est déroulée entre deux régimes dont les idéologies totalisantes ont généré un niveau extrêmement élevé de participation politique.

Cela nous amène à aujourd'hui. Au XXIe siècle, avec son interconnexion et la disponibilité écrasante de l'information et de la désinformation, le processus de génération d'une participation politique et donc militaire de masse est beaucoup plus nuancé. Aucun pays n'a de vision utopique totalisante, et il est indéniable que le sentiment de cohésion nationale est nettement moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a cent ans.

Poutine n'aurait tout simplement pas pu procéder à une mobilisation à grande échelle au début de la guerre. Il ne disposait ni d'un mécanisme de coercition ni d'une menace manifeste pour susciter un soutien politique massif. Peu de Russes auraient cru qu'une menace existentielle se cachait dans l'ombre : il fallait le leur montrer, et l'Occident n'a pas déçu. De même, peu de Russes auraient probablement soutenu la destruction de l'infrastructure urbaine et des services publics de l'Ukraine dans les premiers jours de la guerre. Mais aujourd'hui, la seule critique de Poutine à l'intérieur de la Russie est du côté de la poursuite de l'escalade. Le problème avec Poutine, du point de vue russe, est qu'il n'est pas allé assez loin. En d'autres termes, la politique de masse a déjà devancé le gouvernement, ce qui rend la mobilisation et l'escalade politiquement insignifiantes. Par-dessus tout, nous devons nous rappeler que la maxime de Clausewitz reste vraie. La situation militaire n'est qu'un sous-ensemble de la situation politique, et la mobilisation militaire est aussi une mobilisation politique, une manifestation de la participation politique de la société à l'État.

Le temps et l'espace

Alors que la phase offensive ukrainienne avançait dans le nord de Lougansk et qu'après des semaines passées à se taper la tête contre un mur à Kherson, des avancées territoriales avaient été réalisées, Poutine a déclaré qu'il était nécessaire de procéder à des examens médicaux des enfants dans les provinces nouvellement admises et de reconstruire les cours d'école. Que se passait-il ? Était-il totalement détaché des événements sur le front ?

Il n'y a en réalité que deux façons d'interpréter ce qui s'est passé. La première est celle de l'Occident : l'armée russe est vaincue, épuisée et chassée du champ de bataille. Poutine est dérangé, ses commandants sont incompétents et la seule carte qu'il reste à la Russie à jouer est de jeter des conscrits ivres et non entraînés dans le hachoir à viande.

L'autre interprétation est celle que j'ai défendue, à savoir que la Russie se préparait à une escalade et s'est engagée dans un échange calculé dans lequel elle a cédé de l'espace en échange de temps et de pertes ukrainiennes. La Russie a continué à se retirer lorsque ses positions étaient compromises sur le plan opérationnel ou lorsqu'elle était confrontée à un nombre écrasant d'Ukrainiens, mais elle fait très attention à tirer sa force d'un danger opérationnel. À Lyman, où l'Ukraine menaçait d'encercler la garnison, la Russie a engagé des réserves mobiles pour débloquer le village et assurer le retrait de la garnison. L'"encerclement" de l'Ukraine s'est évaporé et le ministère ukrainien de l'intérieur a été bizarrement contraint de tweeter (puis de supprimer) des vidéos de véhicules civils détruits comme "preuve" que les forces russes avaient été anéanties.

Un calme inquiétant émane du Kremlin. Le décalage entre le stoïcisme du Kremlin et la détérioration du front est frappant. Peut-être que Poutine et l'ensemble de l'état-major russe étaient vraiment incompétents, peut-être que les réservistes russes n'étaient qu'une bande d'ivrognes. Peut-être n'y avait-il pas de plan du tout.

Ou peut-être que les fils de la Russie répondraient une fois de plus à l'appel de la patrie, comme ils l'ont fait en 1709, en 1812 et en 1941.

Alors que les loups rôdent à nouveau à la porte, le vieil ours se lève à nouveau pour combattre.

Quoi que l'on pense de lui ou de son projet politique, il est indéniable que Vladimir Poutine se distingue parmi les dirigeants actuels par un attribut qui, s'il était évident il y a cinquante ans, est aujourd'hui perçu comme une rareté politique : il a un plan et un projet pour sa nation. Nous pourrions débattre ici de la question de savoir si ce plan est souhaitable ou non, ou si c'est celui que nous voulons pour le reste des nations existantes. Mais nous n'aborderons pas cette question, principalement parce qu'elle n'intéresse pas Poutine, puisque son plan ne concerne, de son point de vue, que la Fédération de Russie. Pour la réalisation éventuelle de ce plan, Poutine dispose, entre autres moyens et ressources, de pas moins de 6000 têtes nucléaires, ce qui constitue, au moins dans un premier temps, un argument dialectique à prendre en compte.

Cela ne signifie pas que le président russe ignore que ces plans et programmes ne sont pas du goût de ses "partenaires occidentaux", ni qu'ils sont susceptibles de générer des frictions politiques de toutes parts, y compris avec des balles et des fusils. L'Ukraine et ces deux années de mort et de destruction, d'utilisation de la politique par d'autres moyens finalement, en sont un bon exemple.

En parcourant très brièvement les archives des journaux, vous découvrirez de nombreux moments et allusions du président dans lesquels il fait preuve de cette caractéristique. En d'autres termes, où il nous montre ses mauvaises intentions en voulant structurer la planification stratégique nationale en dehors des intérêts occidentaux. En d'autres termes, sans demander la permission à qui que ce soit. La dernière de ses très médiatiques présentations "hors normes", ou de ce qui est "ordonné au reste", est la récente interview qu'il a accordée à l'animateur vedette de la FOX, Tucker Carlson. Poutine s'y est illustré dans ce qui est peut-être le phénomène médiatique de l'année.

Parmi les nombreuses choses que Poutine a dites, l'une d'entre elles a particulièrement retenu notre attention. Il s'agit de la mention des diverses occasions où il a tenté de négocier avec l'Occident des mesures visant à la détente entre les blocs, sans obtenir de réponses favorables de la part de ses homologues à aucune de ces occasions. À cet égard, il a mentionné les entretiens avec les anciens présidents Clinton et Bush (père et fils), auxquels il a proposé des mesures concrètes, y compris l'éventuelle entrée de la Russie dans l'OTAN, recevant, dans un premier temps, des réponses positives de la part de ses interlocuteurs, pour voir ces intentions contrariées peu de temps après.

Ces faits mettent en lumière deux questions très importantes qui éclairent la politique réelle et les mécanismes objectifs qui régissent l'ordre politique international en ce qui concerne les grandes puissances. Premièrement, la puissance hégémonique n'est pas gouvernée par son peuple, représenté en la personne de son président voté et élu ; elle n'est qu'une pièce de plus (importante peut-être, mais pas essentielle) dans un réseau de mécanismes de gouvernance qui transcendent la gouvernance collective tant vantée des démocraties libérales.

D'autre part, ce que nous avons tous cru être la lutte de la démocratie et de la liberté contre la barbarie dictatoriale communiste, cliché favori des cultivateurs d'idéologie et de propagande pendant la guerre froide, cachait une vérité bien différente. En ce sens, ce qu'il convient de dire avec le temps et les faits, c'est qu'une fois le communisme vaincu et "l'histoire terminée" selon Fukuyama, quelle serait la raison politique de maintenir la belligérance avec la Russie ?

En ce sens, certains pourraient faire valoir, et ils n'auraient pas tort, qu'il était nécessaire de maintenir la machine de guerre américaine en état de marche, une source fondamentale de revenus pour le soi-disant complexe militaro-industriel américain, et pour cela, un ennemi visible et crédible sera toujours nécessaire pour justifier le détournement de milliards de dollars des contribuables américains vers les coffres de Boeing, Raytheon, Lockheed Martin et compagnie. Une autre raison, peut-être, est que la bureaucratie américaine avait tissé une toile d'agences gouvernementales pour servir la "cause de la liberté" contre le communisme, qui ont soudainement perdu leur raison d'être et, avec elle, les emplois de leurs travailleurs, dont beaucoup sont liés à des politiciens, qui ne laisseraient guère le fantôme soviétique s'éteindre, même s'il y avait beaucoup de gâteau à partager avec les républiques démembrées et leurs ressources, une fois qu'elles rejoindraient le concert des "nations libres". Ou ce qui, en clair, pourrait se traduire par le concert des satellites de la puissance américaine et de ses acolytes européens.

Même si tout cela est sans doute vrai, il nous semble qu'il y a une autre raison à prendre en compte, qui échappe à la dynamique même des choses palpables, comptabilisables et vendables. Il s'agit de la subtile question culturelle, idéologique dans une certaine mesure, souvent négligée par ceux qui recherchent des éléments structurels (politiques et économiques) pour expliquer les conflits géopolitiques.

Dans ce contexte, Huntington n'avait peut-être pas tort de suggérer un possible choc des civilisations, remettant ainsi en question la "théorie de la fin (de l'histoire)" de Fukuyama. En évitant de simplifier l'histoire à une simple dialectique des perspectives, il est clair qu'une analyse objective et matérialiste ne peut ignorer la présence d'éléments idéologiques et culturels dans les interactions entre les empires, les États et les classes sociales, étant donné que les preuves de leur impact sont accablantes. La confrontation entre l'Ouest et l'Est, la nouvelle Russie s'identifiant à ce dernier en raison de son propre choix et de l'attitude obstinée et stupide de ses adversaires, ne peut s'expliquer uniquement par une concurrence féroce pour les ressources ; il existe également des causes idéologiques liées à des alternatives civilisationnelles qui méritent notre attention. Par "civilisationnel", nous entendons un projet de société politique, de nation et de culture associé à l'existence dans le temps d'un État, qui peut être développé en termes de projets, de plans et de programmes futurs. C'est ce que Gustavo Bueno appelle les "plaques continentales".

Ces projets doivent nécessairement prendre en compte les multiples dialectiques existant entre les différents groupes qui composent la société politique. Cet aspect est crucial et mérite une révision profonde, car il n'est pas possible de construire un projet civilisateur sans tenir compte des différentes idéologies en conflit permanent au sein d'une société, ni en ignorant les origines de ces mêmes idées et projets nationaux, en essayant d'imposer une alternative unique qui corresponde aux besoins ou aux désirs de la classe dirigeante du présent.

Même si, à long terme, l'idéologie dominante peut être la plus commode pour les élites hégémoniques d'une société, d'une classe ou d'un groupe social, même si elle se croit au-dessus de tous les autres, si elle est sage, elle doit toujours reconnaître et comprendre les caractéristiques de ses alternatives au sein de l'État, sous peine de perdre tout contact avec les autres réalités politiques existantes, de mettre en péril la continuité et la stabilité de l'État dans le temps, et donc de s'attaquer imprudemment à elle-même.

Dans ce contexte, que cela nous plaise ou non, la Russie a son propre projet civilisationnel, qui est clairement distinct du projet occidental, qui n'est rien d'autre qu'une extension du projet civilisationnel anglo-américain. Ce dernier, avec sa forte influence culturelle, stimulée par le protestantisme et le libéralisme en tant que forces motrices, conduit ce que l'on pourrait appeler l'"entéléchie démocratisante" ou la "destinée manifeste" américaine, poussant le cours actuel des événements. De même, l'Occident a sa propre perspective sur la société, la politique et la culture en relation avec l'État. Bien sûr, et elle se manifeste sous la forme de la mondialisation, qui vise essentiellement à imposer et à maintenir la domination anglo-saxonne sur l'ensemble de la planète. Mais il reste à savoir si ce projet est souhaitable ou même réalisable, compte tenu de la dialectique matérielle entre États et empires dans le contexte actuel.

C'est là que se trouve le nœud du problème, de beaucoup de problèmes. L'Occident a un projet civilisationnel, oui, mais le problème est qu'il est de moins en moins acceptable pour de nombreuses nations politiques à travers le monde. Pire encore, des alternatives à ce projet occidental ont commencé à émerger, et la Russie est l'une d'entre elles. Il s'agit là d'une question très sérieuse, car elle touche au cœur même du récit de la victoire libérale sur le communisme pendant la guerre froide. Si tel est le cas, la guerre froide elle-même n'était rien d'autre que la manifestation des conflits entre deux projets civilisationnels distincts, qui se sont heurtés sur de nombreux points fondamentaux, non sans manquer totalement d'éléments concordants.

Dans cette bataille, qui n'est pas unique en son genre, l'Occident a utilisé avec précision l'une de ses armes les plus puissantes, surpassant en capacité de destruction tous les arsenaux nucléaires existants. Cette arme, perfectionnée au fil des siècles, a remporté de nombreux triomphes sur des alternatives civilisationnelles auparavant dominantes. Il s'agit de la propagande, un outil véritablement distinctif et caractéristique du pouvoir anglo-saxon. Il s'agit d'une lutte tenace pour le contrôle du récit social, des logiques d'analyse et des idées dominantes du présent. En bref, le contrôle de ce que l'on appelle communément "la vérité". Un exemple classique de son efficacité est l'Espagne, premier cas dans l'histoire où l'artillerie idéologique anglo-saxonne a été déployée dans toute sa puissance.

Toutefois, après des siècles d'utilisation et d'abus de ces mécanismes de diffusion et peut-être de domination idéologique/discursive du récit anglo-saxon, l'environnement médiatique contemporain présente, bien que de manière embryonnaire, des signes notables d'usure. L'interview de Carlson et son impact médiatique quantitatif et qualitatif en sont un bon exemple. Bien que l'interview ait apporté quelques nouvelles informations à ceux qui ne sont pas versés dans la question du conflit de guerre en cours, il est vrai que le phénomène lui-même a été l'interview elle-même et sa popularité. En d'autres termes, la volonté de milliards de personnes d'écouter l'autre camp, non seulement pour savoir ce qu'il pense, mais peut-être aussi pour découvrir s'il existe des alternatives à leur propre point de vue.

Le battage médiatique des plateformes de propagande anglo-américaines et de leurs terminaux européens, les hégémoniques en l'occurrence, a montré précisément le danger réel que les véritables classes dirigeantes voyaient dans ce phénomène. Et ce n'est pas tant ce que Poutine allait dire et si ce serait nouveau ou négatif pour l'Occident, mais le fait qu'il allait soulever, exposer, exposer le fait indéniable qu'il est possible de dire quelque chose de différent du discours hégémonique mondialiste. C'est cela qui est vraiment dangereux, parce que les idéologies s'imposent sous forme de dialectique ou, en d'autres termes, il ne suffit pas de dire que nous sommes les bons, ceux qui sont du bon côté de l'histoire, mais nous devons définir clairement qui sont les méchants, nos ennemis, nos opposés irréconciliables, et établir qu'en dehors de cette dualité, il n'y a rien d'autre. Une idéologie réussit lorsqu'elle parvient à faire en sorte que rien n'échappe au schéma analytique qu'elle a établi, du moins rien de ce qui compte vraiment. Par conséquent, ses lacunes apparaissent lorsque les faits concrets de la réalité dialectique irréductible et obstinée ne peuvent pas être intégrés dans ce cadre binaire.

Au fur et à mesure que la réalité devient plus complexe, même les personnes les mieux endoctrinées par le mondialisme officiel commencent à remettre en question, du moins en partie, ces structures d'analyse. L'interview de Poutine par Tucker Carlson a peut-être fait la lumière sur cette question. Le cœur du problème ne réside pas dans la Russie, Poutine, la Chine ou leurs intentions de défier le statu quo occidental. Le défi lancé à l'Occident, à l'"Anglo-Saxonie" et à ses vassaux, dirons-nous, réside plutôt dans le fait que son projet civilisationnel montre des signes de faiblesse interne. En d'autres termes, le déclin est évident, non seulement pour ses ennemis, mais aussi pour ceux qui, en son sein, doivent le valider par leurs croyances, leurs espoirs et leurs actions.

Les causes de ce déclin sont nombreuses et variées, mais l'une d'entre elles est certainement liée à l'incapacité de la classe hégémonique, celle qui, selon Marx, hégémonise l'idéologie dominante, à éprouver de l'empathie pour les besoins et les perspectives des autres groupes et classes au sein des États considérés comme occidentaux, voire à les comprendre. Les milliers de tracteurs qui traversent aujourd'hui l'Europe pour se rendre dans les principales capitales n'en sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Le fait que ce soient ces classes qui dominent le discours accepté sur cette "plateforme continentale" rend le récit "officiel" de plus en plus inefficace pour expliquer les réalités auxquelles sont confrontés les multiples groupes sociaux qui, à leur grand regret, partagent le même espace de vie que les élites globocratiques occidentales. C'est cela, et non la prétendue malice de Poutine, qui témoigne véritablement de la fragilité et du déclin de l'Occident. Face à de telles faiblesses, l'histoire s'est montrée impitoyable. Il suffit d'interroger les empires déchus du passé, y compris l'Espagne, pour mieux le comprendre.

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

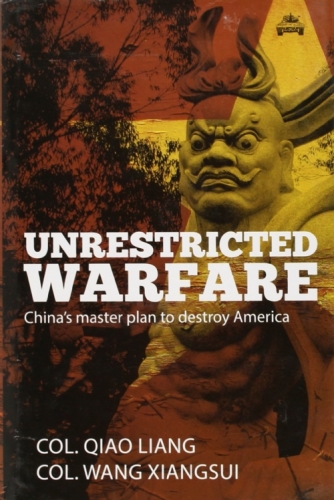

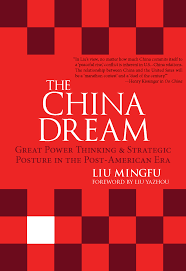

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".