samedi, 09 avril 2022

La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne

La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne

Valentin Katasonov

Source: http://geoestrategia.es/index.php/noticias/politica/37335-la-guerra-estadounidense-en-ucrania-es-en-realidad-una-guerra-contra-alemania

Il est connu que toute sanction économique s'accompagne d'un effet boomerang (conséquences négatives pour l'État à l'origine des sanctions). La force de l'impact d'un boomerang varie fortement d'un pays à l'autre. L'effet boomerang est beaucoup plus fort pour l'Europe que pour les États-Unis. Et au sein de l'UE, la propagation des effets négatifs est également très importante.

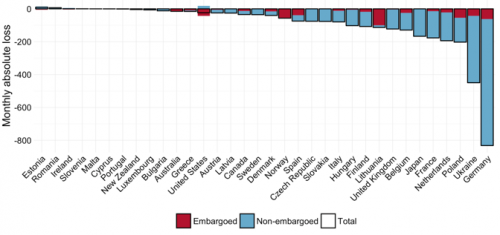

Les sanctions de 2014 ("pour la Crimée") ont varié considérablement quant à la force de l'effet boomerang. Une étude de Matthieu Crozet et Julian Hinz a tenté de calculer les pertes subies par l'Occident du fait de la réduction des exportations de marchandises vers la Russie jusqu'à la mi-2015. Les pertes se sont élevées à 60,2 milliards de dollars et seulement 17,8 % de ces pertes étaient dues à l'introduction de contre-sanctions par Moscou. Les 82,2 pour cent restants sont des pertes que l'on peut qualifier de "tir dans le pied". 76,7 % de ces pertes (plus de 46 milliards de dollars) ont été subies par les pays de l'UE. Et seulement 23,3% correspondaient au reste des pays occidentaux (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse, etc.).

Au sein de l'UE, le résultat négatif de la première vague de sanctions est également très différent. L'étude "Les leçons des sanctions de l'UE contre la Russie en 2014-2015" fournit des estimations des dommages subis par les différents États membres de l'UE jusqu'à la mi-2015. Voici la liste des pays ayant subi les plus grosses pertes (en millions d'euros) : Allemagne - 2 566 ; Italie - 668 ; France - 612 ; Pays-Bas - 591 ; Pologne - 521. Si l'on prend des indicateurs relatifs, il s'avère que pour l'Allemagne (première économie de l'UE), ils sont trois fois plus sensibles que pour la France et l'Italie.

Aujourd'hui, dans le contexte d'une nouvelle guerre de sanctions contre la Russie, nous voyons une image similaire. Début mars, le Kiel Institute for World Economics (Allemagne) et l'Institut autrichien de recherche économique (WIFO) ont préparé un rapport opportun sur les conséquences économiques des sanctions prévues par l'Occident. Selon ce document, les pertes pour les économies de tous les pays initiant des sanctions sont estimées à 0,17 % du PIB total. L'Allemagne et l'Autriche subiront des pertes de 0,4 et 0,3 pour cent du PIB annuel respectivement, tandis que les États-Unis ne subiront que des pertes de 0,04 pour cent. Parmi les alliés, la Lituanie (2,5 pour cent dans le scénario simulé), la Lettonie (2,0 pour cent) et l'Estonie (2,0 pour cent) subiront la plupart des pertes.

Les médias occidentaux affirment que les coûts de la guerre de sanctions contre la Russie sont inévitables, mais pour obtenir la victoire dans cette guerre, il faut résister, ce qui démontrerait l'unité de l'Occident. Cependant, il n'y a pas d'unité. On le voit clairement dans l'exemple des achats de gaz naturel à la Russie. On sait que les fournitures russes à l'UE en 2021 représentaient 45 % des importations de gaz naturel et 40 % de la consommation. Il s'agit d'une moyenne. Pour des pays comme la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie, la dépendance vis-à-vis de la Russie pour les importations de gaz se situe entre 75 et 100 %. Dépendance supérieure à la moyenne de l'UE vis-à-vis de la Russie pour les importations de gaz naturel et de l'Allemagne à hauteur de 49 %. L'Italie en est à 46%.

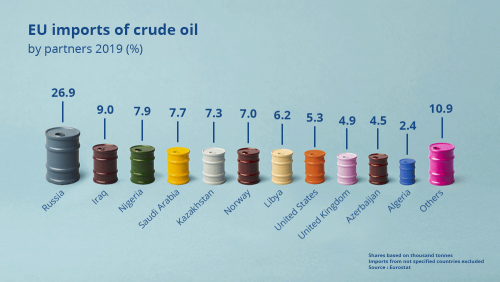

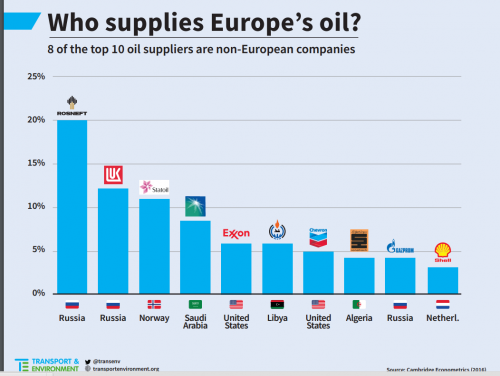

Le tableau est également mitigé en ce qui concerne la dépendance à l'égard des importations de pétrole en provenance de Russie. À la fin de 2020, la Russie représentait 24,9 % des importations d'or noir de l'UE. Les pays suivants ont la plus forte dépendance vis-à-vis des importations de pétrole russe (%) : Slovaquie - 78,4 ; Lituanie - 68,8 ; Pologne - 67,5 ; Finlande - 66,8 ; Hongrie - 44,6. Significativement plus élevé que la moyenne de l'UE, l'indicateur de dépendance dans ces autres pays (%) : Roumanie - 32. 8 ; Estonie - 32,0 ; Allemagne - 29,7 ; République tchèque - 29,1 ; Grèce - 26,3. Et la dépendance à l'égard des importations de pétrole russe est nettement inférieure à la moyenne de la deuxième plus grande économie de l'UE : la France (13,3 %), de la troisième économie : l'Italie (12,5 %), des Pays-Bas (21,0 %). Au Royaume-Uni, la Russie ne représentait que 12,2 % des importations de pétrole. Vous pouvez imaginer que les positions de la Hongrie ou de la Finlande sur les restrictions ou les interdictions d'importation d'or noir en provenance de Russie peuvent être très différentes des positions des Pays-Bas ou de la France. Et ils ne coïncident pas vraiment.

Il existe de grandes différences entre les 27 pays de l'UE en termes de dépendance aux importations d'engrais, de céréales, de métaux et d'autres biens. D'où les grandes différences politiques dans l'évaluation par les dirigeants de ces pays de l'opportunité des sanctions de l'UE contre la Russie.

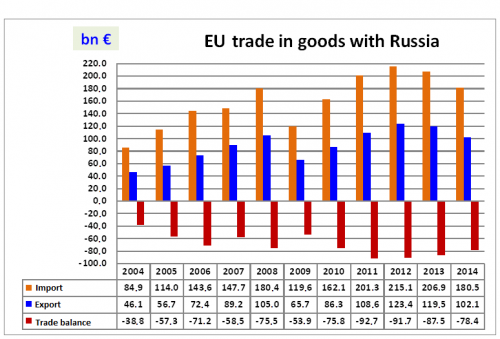

Les États-Unis ne sont pas un participant, mais un initiateur et un organisateur de la guerre des sanctions. Le commerce extérieur entre les États-Unis et la Russie n'a jamais été excellent. L'année dernière, les États-Unis ne représentaient que 4,4 % du chiffre d'affaires du commerce extérieur de la Russie. L'Union européenne a représenté 35,9 %. Même si Washington mettait à zéro ses échanges avec Moscou, cette dernière ne ressentirait pas grand-chose. Mais réduire à zéro le commerce de l'UE avec la Russie pourrait porter un coup tangible et même écrasant. Ainsi, la guerre des sanctions contre la Russie ressemble à ceci : Washington planifie une guerre, introduit de nouvelles sanctions "infernales" contre Moscou, et l'exécution est confiée à Bruxelles, qui transmet les ordres de Washington aux 27 États membres de l'UE.

Toutefois, plus Washington fait pression sur Bruxelles, plus la structure de l'UE se fissure.

Trois camps ont été clairement identifiés en Europe. La première comprend la Hongrie, la Serbie (un pays non membre de l'UE) et plusieurs autres États. Ils indiquent clairement que pour eux, les intérêts nationaux sont au-dessus des intérêts de l'Occident collectif. L'autre camp est représenté par les États baltes et la Pologne. Ils se caractérisent par un fanatisme russophobe. Le troisième camp est représenté par l'Allemagne et la France. Ils essaient de manœuvrer et de se mettre progressivement d'accord sur quelques points avec Moscou. Berlin et Paris comprennent tous deux que si l'UE ne s'effondre pas à la suite de la guerre des sanctions, ce sont eux qui devront payer les dégâts de l'effet boomerang.

Cependant, certains experts prédisent qu'il n'y a aucune chance de sauver l'UE. L'opportunisme de Bruxelles, Berlin et Paris, succombant à la pression de Washington, pourrait aboutir à l'effondrement de l'UE.

Il existe également des lignes de fracture au sein des États membres. Ceci est particulièrement évident dans l'exemple de l'Allemagne. L'équipe du chancelier Olaf Scholz fait tout son possible pour mettre en œuvre les idées de sanctions de Washington. Et des millions d'Allemands protestent contre les sanctions. Les entreprises allemandes protestent également. Le 10 mars, l'Association allemande des petites et moyennes entreprises a exprimé ses craintes que l'apparition de la hausse des prix de l'énergie n'entraîne des faillites massives d'entreprises. Le directeur général de l'association, Markus Jerger, a déclaré : "L'association fédérale des petites et moyennes entreprises craint les faillites d'entreprises et les pertes d'emplois dues aux prix élevés de l'énergie. Les prix de l'énergie sont devenus un problème existentiel pour de nombreux entrepreneurs".

Le fardeau disproportionné de la guerre des sanctions, qui pèse sur l'Europe, est largement évoqué dans les médias. Cependant, la plupart des auteurs décrivent cela comme un coût inévitable dans toute guerre. "Dites, la guerre est la guerre, ce n'est pas le moment de se déguiser, Sue".

Mais certains experts soupçonnent que la Russie n'est pas la seule cible de la guerre de sanctions américaine. A en juger par les pertes que subit l'Europe, il s'avère qu'elle n'est pas considérée comme un allié par Washington, mais bien plutôt comme une cible. C'est l'avis de Yakov Kedmi, qui a déclaré le 30 mars : "Je suis intéressé de voir ce qui se passe en Europe en ce moment. Rappelez-vous comment s'appelait l'Union européenne à l'origine ? C'est ça, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Où sont le charbon et l'acier maintenant ? Les Européens eux-mêmes oublient ce sur quoi cette union était fondée. Maintenant, l'Europe risque de manquer de charbon et d'acier. Qui applaudit à cela ? Les États-Unis. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour affaiblir et mettre à genoux l'industrie européenne que des sanctions contre la Russie. Et les Européens ont obéi. Seule l'industrie américaine en profitera... Les Américains gagnent deux fois : ils vendront leurs ressources énergétiques à l'Europe à des prix exorbitants, rendant son industrie non rentable, et en parallèle, ils développeront leur propre industrie. C'est très simple".

Ce regard, certes nouveau, sur la guerre des sanctions peut être exprimé comme suit : Les États-Unis, après avoir déclenché une guerre, veulent faire d'une pierre deux coups. Non seulement la Russie, mais aussi l'Europe. De plus, Washington a de bien meilleures chances de tuer le deuxième lièvre.

Et voici un regard sur ce qui se passe par le célèbre économiste américain Michael Hudson. À son avis, ceux qui ont planifié la guerre des sanctions à Washington ne sont pas du tout des imbéciles. Ils ont sérieusement compris que les sanctions ne feraient pas tomber Moscou. Mais l'Europe, elle, est facile à "soumettre". "Abaisser", se débarrasser d'un concurrent dans l'Ancien Monde et prendre sa place. Michael Hudson sur les opérations militaires en Ukraine: "C'est une guerre pour enfermer nos alliés afin qu'ils ne puissent pas commercer avec la Russie. Ils ne peuvent pas acheter de pétrole russe. Ils doivent compter sur le pétrole américain, pour lequel ils devront payer trois à quatre fois plus cher. Ils devront dépendre du gaz naturel liquéfié américain pour les engrais. S'ils n'achètent pas de gaz américain pour les engrais, et si nous ne leur permettons pas d'en acheter en Russie, ils ne pourront pas fertiliser la terre, et sans engrais, les rendements seront réduits de 50 %...".

Et le principal concurrent de l'Amérique, selon Hudson, est l'Allemagne. Si l'Allemagne est "déclassée", le reste de l'Europe s'effondrera tout seul. Hudson conclut: "La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne... L'Allemagne et l'Europe sont les ennemis. La guerre américaine en Ukraine est en réalité une guerre contre l'Allemagne, et les États-Unis l'ont fait savoir clairement".

15:37 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : michael hudson, états-unis, russie, ukraine, europe, affaires européennes, géopolitique, géoéconomie, politique internationale, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La rivalité entre grandes puissances va s'intensifier

La rivalité entre grandes puissances va s'intensifier

Leonid Savin

Source: https://katehon.com/ru/article/sopernichestvo-velikih-derzhav-budet-usilivatsya

RAND prédit plus d'instabilité entre les États-Unis d'un côté et la Russie/Chine de l'autre.

À la fin du mois de mars 2022, la RAND Corporation américaine a publié une étude intitulée "Understanding Competition. Great Power Rivalry in a Changing International Order - Concepts and Theories" [i]. L'auteur en est Michael Mazarr, Senior Fellow de la RAND, connu pour ses publications sur la guerre hybride, la sécurité, la stratégie militaire et la théorie de la dissuasion [ii]. Il a déjà commenté et contribué régulièrement à des rapports sur la rivalité, mais le nouveau matériel s'accompagne d'un ajustement à l'opération militaire spéciale de la Russie. La remise en question de la manière dont les analystes américains abordent la conduite des affaires mondiales est donc intéressante.

Les études de RAND sont généralement utilisées comme doctrines théoriques avec un ciblage pour les militaires et les politiciens. Il est donc possible de prédire des scénarios envisageables pour le comportement futur de Washington et de ses satellites.

RAND a déjà abordé le même sujet à plusieurs reprises. Un rapport publié en novembre 2021 par un groupe d'auteurs sur la stabilisation de la rivalité entre grandes puissances a noté que, sur la base de l'analyse des facteurs clés, la confrontation des États-Unis avec la Chine et la Russie ne fera qu'augmenter.

Parmi les recommandations adressées au gouvernement américain figurait celle de prendre au sérieux la nécessité d'élaborer des règles d'engagement formelles et informelles, et de rechercher des possibilités de transparence mutuelle, de notification et de contrôle des armes. Il a également été question de chercher à donner aux rivaux (c'est-à-dire la Russie et la Chine) un statut amélioré en échange de la création d'un espace commercial pour des accords qui serviraient les intérêts américains et renforceraient la stabilité [iii].

Mais à en juger par le refus de Washington d'examiner les propositions de la Russie de décembre 2021, soit ces recommandations ont été ignorées, soit les décideurs n'ont pas eu le temps de les lire.

Une étude antérieure sur un thème similaire datant de 2018 parlait davantage de la Chine.

Il a déclaré que "le point clé de la compétition sera la relation entre l'architecte de l'ordre fondé sur des règles (les États-Unis) et le principal concurrent révisionniste impliqué dans les différends les plus spécifiques (la Chine)...

La concurrence sera probablement plus intense et persistante dans les domaines non militaires d'intérêt national, et le fait de cibler ces moyens sur d'autres sociétés pose des risques d'escalade émergents et mal compris" [iv].

Aujourd'hui, Mazarr, compte tenu de la crise ukrainienne, note que "cela risque d'avoir un impact profond sur le système international et la rivalité parallèle entre les États-Unis et la Chine, de manière encore peu claire. Mais d'importantes dynamiques concurrentielles à long terme persisteront, exacerbant encore la nécessité pour les États-Unis de comprendre ce que signifie exactement une stratégie de sécurité nationale fondée sur la concurrence stratégique".

Citant des concepts reconnus par les spécialistes, Mazars identifie quatre niveaux ou types de concurrence. Il s'agit du degré constant de concurrence interétatique visant à maximiser le pouvoir ou l'influence ; de la concurrence plus aiguë entre les États cherchant à obtenir un leadership systémique ; de la concurrence entièrement militarisée entre les États agressifs désireux et même cherchant à utiliser la force ; et du concept de concurrence le plus discuté aujourd'hui - des campagnes d'action organisées pour obtenir un avantage sans passer par une grande guerre.

L'auteur fait l'observation importante que, dans sa forme, la concurrence est une condition ou une situation, et non une politique ou une stratégie. La réalité fondamentale du système international est que les pays se font concurrence de différentes manières avec des objectifs différents. La manière dont ils le font, c'est-à-dire les objectifs qu'ils choisissent, l'ensemble des outils qu'ils utilisent pour atteindre ces objectifs, est une question de stratégie. Et la nature du système international de toute époque définit le contexte de la concurrence.

Pour M. Mazarr, la réponse de la communauté mondiale (et en réalité des pays occidentaux - note de l'auteur) à l'opération en Ukraine démontre à quel point la plupart des pays partagent des normes et des valeurs fondamentales et, dans de nombreux cas, sont prêts à prendre des mesures décisives pour coordonner les actions de défense.

Les grandes stratégies les plus complètes ont toujours cherché à faire avancer les intérêts nationaux, en utilisant au mieux tout le spectre du comportement mondial - de la coopération au conflit en passant par la concurrence. Il poursuit en soulignant que "tant de pays aujourd'hui soulignent explicitement l'importance de l'ordre fondé sur des règles dans leurs stratégies de sécurité nationale. En particulier pour les petites et moyennes puissances, les institutions et les normes qui assurent une plus grande stabilité et prévisibilité dans la politique mondiale sont hautement souhaitables". Cependant, Mazarr passe sous silence le fait que de nombreux pays ont rejeté et continuent de rejeter l'hégémonie américaine. Par conséquent, la suppression de l'ordre dit "fondé sur les règles" sera accueillie favorablement et soutenue par eux.

Il poursuit en résumant son évaluation des autres aspects majeurs de la rivalité internationale. Il s'agit notamment des éléments suivants :

- L'existence de litiges "spatiaux" ou "positionnels", ou les deux. Certaines rivalités se caractérisent principalement par des rivalités de territoire ou de souveraineté (questions spatiales), mais parmi les véritables grandes puissances, les rivalités se concentrent souvent sur des conflits de position plus larges concernant le contrôle ou "des questions de statut, d'influence et de hiérarchie dans un ordre ou un système donné". Ces différends sont "exceptionnellement difficiles à résoudre" et ont tendance à ne se terminer que lorsque l'un des rivaux refuse de se battre pour la supériorité systémique.

- Le risque de "prolifération de différends insolubles". Au fil du temps, les rivalités peuvent générer de multiples litiges sur de nombreuses questions, déclenchant une spirale d'hostilité.

- Une tendance à déstabiliser la course aux armements. La rivalité stimule souvent le renforcement militaire mutuel, ce qui exacerbe la perception des menaces et augmente le risque de guerre.

- Le risque constant de conflits militarisés. La rivalité est souvent caractérisée à la fois par une histoire de conflits armés et par le risque constant de crises qui menacent de dégénérer en guerre.

Ainsi, selon l'auteur, l'opération de la Russie en Ukraine s'inscrit dans le schéma classique du comportement de rivalité des grandes puissances. "Ces rivalités se sont souvent accompagnées de différends militarisés, d'agressions locales et de guerres indirectes".

Mais l'Ukraine ne peut pas être une grande puissance en principe, d'où le différend entre la Russie et les États-Unis/l'OTAN/l'UE, où l'Ukraine n'est qu'un pion de l'Occident qui a délibérément été un irritant géopolitique pour la Russie, y compris une course aux armements, qui a élevé l'Ukraine à un niveau de menace critique aux yeux de Moscou. Il s'agit donc d'un conflit entre la Russie et l'Occident.

Mazarr passe ensuite à la théorie du transit du pouvoir et examine les relations sino-américaines dans un système mondial où le rôle et la fonction des États-Unis déclinent et où ceux de la Chine, au contraire, augmentent. Un concept étroitement lié est celui des puissances révisionnistes, auxquelles l'auteur inclut l'Irak de l'ère Saddam Hussein, la Chine et la Russie. Mais sur l'échelle détaillée du révisionnisme se trouvent également l'Inde, le Brésil et les Etats-Unis eux-mêmes, qui se positionnent comme une puissance exceptionnelle.

La question est alors de savoir comment se déroule cette rivalité. Pour déterminer sa nature, cinq facteurs clés sont suggérés.

1. La nature de la rivalité elle-même. Certaines rivalités historiques ont été liées à des facteurs territoriaux (ou spatiaux) tels que la domination d'une masse continentale, comme la rivalité franco-britannique ou franco-allemande pour l'hégémonie en Europe. D'autres étaient principalement liées à des influences idéologiques : la rivalité américano-soviétique pendant la guerre froide était une lutte pour établir un système d'idées dominant dans la politique mondiale. Certaines rivalités portaient davantage sur la réputation et le prestige, de manière moins systémique.

2. Les objectifs des participants. Ont-ils des intentions agressives de dominer la politique mondiale ou cherchent-ils au moins une hégémonie régionale ? Leurs objectifs sont-ils principalement défensifs ? Recherchent-ils le pouvoir économique plutôt que le pouvoir militaire ? Un aspect clé de cette question est l'utilisation et la justification de la force militaire.

3. à partir de ces deux-là, une troisième question émerge : comment définir le succès dans une compétition donnée ? Évidemment, le succès dans la compétition en général n'exige pas de réussir dans chaque bataille, guerre ou compétition de niveau inférieur.

4. La quatrième question déterminante cherche à décrire le degré d'intensité de la rivalité. Cet aspect permettrait d'évaluer le degré d'extrémité et/ou de futilité de la rivalité, mesuré par des indicateurs tels que l'historique des conflits violents, le niveau de mécontentement mutuel exprimé publiquement, le degré de nationalisme hostile d'un ou des deux côtés, l'effet aggravant des groupes d'intérêts nationaux enclins à la guerre, le nombre d'intérêts et de griefs incompatibles, et d'autres variables.

On peut dire que la rivalité bilatérale est très intense lorsque les deux parties pensent qu'elles ne peuvent pas réaliser leurs intérêts vitaux ou leurs objectifs importants sans nuire à l'autre partie, et lorsque les deux parties sont prêtes à entreprendre des actions complexes et potentiellement violentes pour y parvenir.

5. La cinquième et dernière caractéristique demande dans quelle mesure la concurrence ou la rivalité est stable selon les facteurs objectifs qui déterminent la stabilité. Une concurrence stable est une concurrence dans laquelle les rivaux se font rarement, voire jamais, la guerre ou sont au bord de la guerre, même s'ils peuvent se percevoir comme étant en concurrence féroce et chercher à saper le pouvoir de l'autre de façon continue.

Ce facteur recoupe dans une certaine mesure le problème de l'intensité, mais ce n'est pas la même chose : les rivalités peuvent être intenses mais rester stables, avec une tendance à se remettre des crises et à ne pas dépasser le seuil de la guerre.

Le rapport conclut que même avant le récent conflit en Ukraine, la rivalité entre les États-Unis et la Russie et les États-Unis et la Chine était devenue très volatile. Maintenant, avec les deux batteries de sanctions et les effets qui en découlent sur l'économie mondiale, il y a encore moins de stabilité.

Enfin, quels pourraient être les objectifs et les moyens des États-Unis dans cette rivalité? Mazarr se limite à quatre points :

1. assurer la sécurité à l'intérieur des États-Unis, y compris les institutions politiques et l'environnement informationnel ;

2. en préservant des avantages et des forces technologiques et économiques suffisants pour garantir qu'un ou plusieurs concurrents majeurs ne dominent pas l'économie de l'information du 21ème siècle ;

3. le maintien d'un système mondial et d'ordres régionaux représentant le libre choix souverain et l'absence d'influence hégémonique et coercitive des rivaux des États-Unis ;

4. atteindre un équilibre durable de la concurrence et de la coopération avec les concurrents américains, y compris les éléments de base d'un statu quo cohérent et commun et les sources importantes d'équilibre dans la relation.

Il n'y a rien de nouveau ici. Ces dispositions ont été énoncées dans les stratégies américaines de sécurité nationale et de défense sous les administrations Trump et Biden. En d'autres termes, Washington veut maintenir son ordre mondial unipolaire hégémonique et empêcher les autres États de le contester. Et les mots sur le choix souverain sont des arguments hypocrites, tout comme les droits, les libertés, la démocratie et l'autre série de phrases de devoir que nous entendons constamment de la part des responsables du département d'État et de la Maison Blanche.

Mazarr tente également de définir ce que veulent la Chine et la Russie dans la compétition actuelle :

"La Chine aborde la concurrence ou la rivalité actuelle du point de vue d'un pays qui se considère soit comme la puissance dominante légitime du monde, soit comme l'une des quelques puissances dominantes".

La Chine est déterminée à retrouver un rôle et une voix dans le système international à la mesure de son degré de puissance et, selon de nombreux fonctionnaires et universitaires chinois, de la supériorité inhérente de la société et de la culture chinoises. Ce faisant, la Chine se prépare à une rivalité permanente avec les États-Unis pour la suprématie régionale et mondiale, une rivalité qui s'inscrit dans la structure actuelle de la politique mondiale.

Néanmoins, les ambitions de la Chine dans cette rivalité ont des limites et, du moins pour le moment, la Chine ne s'approche pas du niveau de révisionnisme militariste que certaines grandes puissances du 20ème siècle...

Les approches de la Russie en matière de rivalité avec les États-Unis ont beaucoup de points communs avec la Chine, mais il y a aussi quelques différences. Il est clair que la Russie a des ambitions mondiales plus modestes à la hauteur de sa puissance potentielle. Mais sa volonté de prendre des risques et sa franchise à défier les normes existantes semblent maintenant avoir augmenté de manière significative. Cela peut être en partie le résultat de l'insatisfaction de la Russie vis-à-vis du contexte mondial actuel et de sa frustration quant à la trajectoire de sa puissance depuis la guerre froide...

L'utilisation frappante de la force par la Russie en Ukraine ouvre également la possibilité que sa vision fondamentale de la rivalité et peut-être ses ambitions aient changé de manière plus radicale - par exemple, qu'elle devienne un révisionniste militariste plus classique. C'est certainement possible, bien qu'il soit trop tôt pour le dire. L'incursion de la Russie en Ukraine reflète un acte de violence extrêmement risqué visant à promouvoir un intérêt déjà bien établi dans la compétition : le contrôle du contexte sécuritaire de son étranger proche. Il est possible que les principes de base de l'approche de la rivalité par la Russie restent inchangés.

Même si c'est le cas, la guerre comporte de dangereux risques d'escalade qui pourraient placer les États-Unis et l'OTAN sur la voie de la confrontation militaire avec la Russie d'une manière qui diffère de la nature actuelle de la rivalité et créer de nouveaux dangers pour une guerre majeure. Ces risques, une fois encore, reflètent précisément les dangers qui tendent à surgir dans les rivalités stratégiques impliquant des différends militarisés".

En conséquence, M. Mazarr s'interroge sur ce que les dirigeants américains doivent faire pour se préparer autant que possible à une escalade de la rivalité. Il écrit que "les États-Unis n'ont actuellement pas la capacité institutionnelle d'organiser et de mettre en œuvre une approche de la rivalité semblable à celle d'une campagne, depuis la zone grise ou la phase de rivalité jusqu'à la planification de crise et de guerre.

L'absence de mécanismes substantiels de planification intégrée inter-agences risque désormais d'avoir un effet dévastateur sur les efforts américains pour réussir les missions compétitives hors guerre. Les États-Unis disposent de divers plans d'engagement spécifiques à chaque pays, allant des stratégies d'équipes d'ambassade spécifiques à chaque pays aux plans de coopération en matière de sécurité. Mais ceux-ci ne sont souvent pas intégrés ou coordonnés de manière centralisée.

D'autres problèmes résident dans la façon dont les services prévoient d'utiliser leurs capacités : permettre plus de flexibilité et appliquer des objectifs de mission spécifiques, même pour un petit nombre d'unités, aiderait à ouvrir l'espace pour des rôles militaires plus efficaces et plus adaptables."

Mazarr parle de la faiblesse institutionnelle politico-militaire des États-Unis. Peut-être délibérément pour que le Pentagone et les autres services obtiennent plus de financement et de soutien. Il prend également le temps d'évaluer le rôle et le statut de la Russie dans le conflit en Ukraine, probablement pour abaisser l'évaluation de la menace militaire pour les États-Unis. Mais si l'on considère les quatre points, qui constituent des défis pour les États-Unis, on peut conclure que la résistance continue de la Russie à l'Occident collectif sapera les objectifs américains d'une manière ou d'une autre.

La Chine, sans aller jusqu'au même niveau d'escalade, fait déjà la même chose, bien que de manière différente. Ce sera un avantage supplémentaire pour les deux pays s'ils amènent davantage d'États dans leur alliance informelle pour lutter contre l'hégémonie américaine.

Notes:

[i] https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1404-1.html

[ii] https://www.rand.org/about/people/m/mazarr_michael_j.html#publications

[iii] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA456-1.html

[iv] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2726.html

12:26 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rand corporation, etats-unis, stratégie, géostratégie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi le libéralisme a peu d'amis en Asie

Pourquoi le libéralisme a peu d'amis en Asie

John Keane

Source: https://katehon.com/en/article/why-liberalism-has-few-friends-asia

Les dommages infligés à la région par l'impérialisme européen n'ont pas été oubliés - un contrecoup qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.

L'inquiétude quant au sort du libéralisme monte partout, comme le montre clairement Francis Fukuyama dans sa dernière défense des idéaux qu'il décrivait autrefois comme "le point final de l'évolution idéologique de l'humanité". Le mécontentement à l'égard des deux poids, deux mesures du libéralisme et la résistance politique aux inégalités de richesse générées par les gouvernements libéraux et favorables au marché sont en plein essor. Une nouvelle forme du despotisme de l'État fort se répand dans le monde entier. Et, contrairement à l'affirmation de Fukuyama selon laquelle le libéralisme était jusqu'à récemment "le principe organisateur dominant d'une grande partie de la politique mondiale", un examen attentif montre que sa fable de la "fin de l'histoire" n'a jamais été applicable à la région asiatique, où, pour plusieurs raisons, le libéralisme n'a pas réussi à s'imposer.

L'inquiétude quant au sort du libéralisme monte partout, comme le montre clairement Francis Fukuyama dans sa dernière défense des idéaux qu'il décrivait autrefois comme "le point final de l'évolution idéologique de l'humanité". Le mécontentement à l'égard des deux poids, deux mesures du libéralisme et la résistance politique aux inégalités de richesse générées par les gouvernements libéraux et favorables au marché sont en plein essor. Une nouvelle forme du despotisme de l'État fort se répand dans le monde entier. Et, contrairement à l'affirmation de Fukuyama selon laquelle le libéralisme était jusqu'à récemment "le principe organisateur dominant d'une grande partie de la politique mondiale", un examen attentif montre que sa fable de la "fin de l'histoire" n'a jamais été applicable à la région asiatique, où, pour plusieurs raisons, le libéralisme n'a pas réussi à s'imposer.

Considéré comme un mot européen du début du 19ème siècle pour décrire et recommander une façon de voir le monde et d'agir politiquement pour décider qui possède quoi et comment les personnes ayant des droits doivent être gouvernées, le libéralisme était dès le départ un projet impérial expansionniste qui a eu un impact important sur la région asiatique. Les analystes du scénario libéral l'ont parfois négligé. Par exemple, le récit classique de Karl Polanyi sur l'ascension et la chute du libéralisme au 19ème et au début du 20ème siècle, The Great Transformation (1944), ne contient que des références fugaces, d'une seule phrase, à "la concurrence des Britanniques et des Russes en Asie" et à la façon dont "la Chine a été forcée par les armées d'invasion à ouvrir sa porte à l'étranger".

Ce silence est étrange, car la vérité est que les libéraux européens ont vigoureusement encouragé l'acquisition et le gouvernement des colonies. Les ruminations de James Mill sur l'Inde et la défense par son fils J.S. Mill de l'impérialisme en tant qu'apporteur de progrès et de civilisation à des peuples historiquement arriérés ("barbares") ne sont que deux des nombreux exemples enregistrés.

Même si la région abrite aujourd'hui une multitude de libéraux avoués, de réseaux et de fondations libérales, la réputation du libéralisme en Asie a été définitivement entachée par la violente prédation déclenchée par l'impérialisme libéral. En Indonésie, par exemple, les libéraux hollandais ont encouragé la domination impériale contre les "races inférieures", avec de nouvelles taxes et lois imposées, des batailles menées, des cruautés dispensées et des rébellions locales foulées aux pieds. Le vieil amour du libéralisme européen pour le Léviathan, qui remonte jusqu'à Thomas Hobbes, s'est avéré contagieux. Après l'indépendance, les instruments du régime militaire qu'il a contribué à construire ont été légués aux dirigeants post-coloniaux, comme en Birmanie et au Pakistan. Historiquement parlant, le libéralisme pratique a donné une mauvaise réputation au libéralisme théorique, pour lequel des excuses publiques seront finalement présentées pour les hypocrisies, la dégradation et la violence qu'il a laissées derrière lui.

Les dommages infligés aux peuples d'Asie par l'impérialisme libéral n'ont pas été facilement oubliés, et ils ont produit des contrecoups et laissé derrière eux un assortiment hétéroclite de politiques, dont aucune n'est "libérale", si l'on entend par là l'engagement envers le premier principe énoncé par John Rawls dans A Theory of Justice, selon lequel "chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté fondamentale égale compatible avec un système similaire pour tous".

La liste est familière : le "fascisme d'en haut" impérial ou "fascisme cool" (expression inventée par Hasegawa Nyozekan) au Japon ; le totalitarisme meurtrier au Cambodge ; un grand nombre de dictatures militaires laïques ou communistes cruelles (Corée du Sud, Thaïlande, Laos, Indonésie) ; des monarchies corrompues (Thaïlande) ; une république démocratique laïque non libérale en Inde ; et (comme James Scott l'a souligné dans The Art of Not Being Governed) des communautés des hautes terres d'Asie du Sud-Est qui ont consciemment choisi de ne pas être gouvernées

La Nouvelle-Zélande et l'Australie, deux anciennes colonies dominées par les Blancs, seraient des exceptions régionales, mais elles sont mieux décrites comme des social-démocraties de colons fondées sur le meurtre à grande échelle et la marginalisation des peuples autochtones. Aucun modèle d'ordre politique "libéral" n'est apparu sur les cendres de l'impérialisme libéral. À l'exception des États-Unis, un empire mondial qui a saisi l'occasion, se prétendant "libéral" et le garant militaire et économique de ce qu'on a appelé le "monde libre" et l'"ordre libéral".

Le dernier demi-siècle de néolibéralisme, comme on l'appelle couramment dans la région asiatique, n'a pas aidé la réputation et l'attrait du libéralisme, bien que l'histoire de l'attachement historique profond du libéralisme à l'individualisme possessif (C.B. Macpherson) soit compliquée. L'anthropologue malaisienne Aihwa Ong a souligné il y a longtemps que le néolibéralisme n'a été adopté que de manière sélective et partielle, par exemple sous la forme de zones de libre-échange réglementées par l'État, de parcs industriels, d'enclaves touristiques et de zones économiques spéciales orientées vers les marchés mondiaux. Au Japon, le discours du Premier ministre du Parti libéral démocrate, Fumio Kishida, sur un "nouveau capitalisme" axé non seulement sur la croissance mais aussi sur la modération des marchés et la redistribution des richesses, s'inscrit dans cette tradition.

Néanmoins, partout où les aventures néolibérales se sont produites, notamment en Inde, la spoliation de l'environnement et l'inégalité sociale en ont résulté. Les pathologies qui en ont résulté ont donné vie au langage et à la politique oppositionnels de la démocratie, généralement aux dépens du libéralisme.

Dans toute la région, la démocratie signifie eau courante propre, routes décentes, électricité et éducation. Elle signifie des élections libres et équitables et le refus du pouvoir arbitraire, où qu'il soit exercé. De nombreux sentiments et forces alimentent cette tendance. Des musulmans animés par leur foi et consternés par la discrimination et le génocide. Des ouvriers de l'industrie du vêtement luttant pour former des syndicats. Des croyants au dharma fatigués du régime militaire. Des citoyens furieux de la destruction des habitats locaux par des entreprises vandales. Des jeunes aspirant aux libertés numériques. Des petits entrepreneurs, comme en Corée du Sud, qui se rasent la tête en signe de protestation contre les dégâts causés par les confinements suit au Covid-19. Le libéralisme n'a aucun droit particulier sur cette résistance. L'appeler "libérale" ou souligner ses affinités avec le "libéralisme" est une mauvaise description des choses.

Il y a d'autres mauvaises nouvelles pour les libéraux. En termes géopolitiques, dans la région asiatique, l'ordre mondial libéral soutenu par les États-Unis semble s'effondrer. La crédibilité de la croyance américaine selon laquelle les "peuples libéraux" ont le droit de traiter avec les États "hors-la-loi" par le biais de "sanctions énergiques et même ... d'interventions" (comme le dit Rawls dans Le droit des peuples) s'effrite. Dans de nombreuses régions d'Asie, l'Amérique n'est plus cool.

En revanche, il y a 50 ans, au milieu d'une guerre insensée qu'ils ont perdue, les États-Unis, réputés être les gardiens de l'ordre libéral international, ont conclu un accord historique avec la Chine. Ce revirement diplomatique a déclenché des attentes de "libéralisme du marché libre" et de "démocratie libérale" et (avec l'effondrement de l'empire soviétique) même de "fin de l'histoire". Ces attentes libérales vaniteuses se sont révélées fausses. Toute la région est désormais confrontée à un nouvel empire chinois résurgent, une forme expansionniste de capitalisme d'État dont les dirigeants du parti unique rejettent avec assurance le libéralisme (zì yóu zhŭ yì), synonyme de capitalisme débridé, de concurrence destructrice, de morale sociale décadente et d'érosion de la vie familiale. À sa place, les dirigeants de la Chine embrassent un mélange de valeurs de gouvernement, allant du "marxisme, du pragmatisme économique et des valeurs traditionnelles chinoises" (Yan Xuetong) aux réformes de l'aide sociale, aux droits élargis à l'éducation et aux discours sur la "civilisation écologique".

Avec une forte dose d'humilité, les libéraux du monde entier doivent prêter attention à cette tendance, non seulement parce qu'elle leur rappelle la nécessité de rendre compte de leurs méfaits antérieurs, mais aussi parce que ce tournant décisif, cette évolution d'époque va puissamment décider de l'avenir du libéralisme.

Source: https://www.realcleardefense.com/articles/2022/04/06/why_liberalism_has_few_friends_in_asia_825634.html

11:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, asie, affaires asiatiques, libéralisme, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fumisteries universitaires

Fumisteries universitaires

par Georges FELTIN-TRACOL

Le sociologue et essayiste québécois Mathieu Bock-Côté range dans ses ouvrages et ses interventions publiques le multiculturalisme dans ce qu’il convient d’appeler l’«idéologie diversitaire». Mais ce terme comporte d’évidents contresens, en particulier quand il concerne l’ethno-différencialisme, cette prise en compte de l’indéniable diversité humaine. Il est par conséquent préférable de désigner cette manifestation de l’œuvre égalitariste par «idéologie inclusive». Cette dernière infecte en priorité le monde universitaire.

La « capitale des Gaules » compte trois universités: Lyon – I - Claude-Bernard s’occupe des sciences et de la médecine; Lyon – II - Lumière et Lyon – III - Jean-Moulin résultent d’une scission post-soixante-huitarde. Longtemps, Lyon – III fut réputé pour l’excellence de son enseignement. Bien des professeurs avisés n’y cachaient pas leurs solides convictions non-conformistes : Jean Haudry, Jean-Paul Allard, Jean Varenne, Bernard Lugan, Bruno Gollnisch, ou les amis Pierre Vial, Bernard Notin et Jacques Marlaud. Président de cette université entre 1979 et 1987 (une longévité notable et exceptionnelle), Jacques Goudet enseignait la culture italienne. Ce chrétien orthodoxe gaulliste militait tant à l’UNI (Union nationale interuniversitaire) qu’au SAC (Service d’action civique). Il avait cependant dans son bureau une grande affiche originale du Duce...

En comparaison, Lyon – II fait figure de foyer gauchiste historique où prolifèrent les études post-coloniales et de genre. Les services de cet établissement publient chaque mois quatre pages en format dépliant intitulées La Gazette Culture. Quand on consulte son numéro 4 de mars 2022, on comprend la virulence et la profondeur de la contamination ! Tout est rédigé en écriture inclusive dans un jargon politiquement correct avec les inévitables anglicismes. Sa lecture nous plonge dans une franche hilarité tant sa prétention de sérieux vire vite en une formidable bouffonnerie.

La présentation, par exemple, d’un spectacle de danse nocturne étudiante nécessite la logorrhée suivante : « À la croisée des temps, entre œuvres et présences d’aujourd’hui, une dizaine de danseuses créent des petites pièces in situ, laissant la mémoire de l’œuvre traverser le temps et l’espace pour toucher l’histoire de leurs propres mythologies du moment. » Ne serait-il pas plus simple de parler de « machine à explorer le temps » fonctionnant non pas à la pile cosmo-nucléaire, mais grâce aux pas de danse d’un cul-de-jatte bipolaire ? Le 24 mars dernier se tenait à 12 h 15 une « conférence gesticulée » au titre révélateur « J’aurais dû m’appeler Aïcha ». L’intervenante qui doit peut-être animer son texte devant le regard médusé, surpris ou goguenard des quelques rares spectateurs disponibles à cette heure-là explique qu’« en m’assimilant, j’ai refoulé une partie de mon héritage. Je fais aujourd’hui marche arrière en prenant bien soin de ramasser un à un tous les indices et reformer le puzzle de mon histoire, de notre histoire pour mieux la déconstruire ».

Cinq jours plus tard s’organisait dans l’amphithéâtre culturel une représentation de danse – performance qui « transforme le corps en un réceptacle, en un refuge accueillant quantité d’êtres, d’identités et d’histoire ». Doit-on comprendre que des corps deviennent des camps de base pour migrants clandestins ? Il faudrait quand même qu’une âme charitable se dévoue à définir la « danse – performance » et la « conférence gesticulée ».

Un célèbre homme d’État allemand d’origine autrichienne de la première moitié du XXe siècle n’en serait-il pas le précurseur ? Une autre pièce de théâtre, «Le petit chaperon Uf», proposé dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, emploie « des éléments de marionnettes posés à même les corps ». La dramaturgie en est toute révolutionnée ! À quand une pièce de théâtre sur une cuvette de toilette ?

Bien que n’existant pas, la « théorie du genre » s’invite néanmoins dans la programmation. À l’occasion de la Journée internationale de la visibilité transgenre, des « courts-métrages engagés LGBTQIA+ » sont proposés au public étudiant. Mieux, l’université lyonnaise projette un documentaire réalisé en 2017 par un certain David France sur la vie et le meurtre de Marsha P. Johnson. Qui était cette personne dont le nom commence à orner des lieux publics à Metz et à Lyon ? Il s’agissait d’une « femme noire, transgenre, travailleuse du sexe et activiste souvent surnommée “ la Rosa Parks du mouvement LGBT “ ». On apprend avec une réelle inquiétude que « cette projection sera suivie d’un échange entre spectateurs et spectatrices ». N’y aurait-il pas une invitation sous-entendue pour une bacchanale estudiantine dysgenrée à venir ?

Plus sérieusement, comment les étudiants peuvent-ils suivre ces animations à des moments où se déroulent cours magistraux et séances de TD ? Ne négligeons cependant pas que certains doivent y assister presque contraints et forcés, car ils bénéficieront ensuite de la validation d’une partie de leur année. L’université Lyon – II n’est pas un cas à part. Toutes les universités de France reprennent ce salmigondis idéologique ultra-moderne, y compris Lyon – III désormais épuré de ses brillants enseignants « mal-pensants ». Qu’on ne soit donc pas ensuite surpris par la place négligeable des universités hexagonales dans les classements internationaux. L’enseignement supérieur fourgue une couche supplémentaire d’idéologie inclusive. Guère étonnant dès lors que maints nouveaux bacheliers choisissent des études courtes en IUT qui, à terme, s’ouvriront, eux aussi, à la déconstruction des connaissances si ne surgit pas auparavant une réaction vitale de rejet ontologique de ce néant conceptuel !

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 27, mise en ligne le 5 avril 2022 sur Radio Méridien Zéro.

11:12 Publié dans Actualité, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, georges feltin-tracol, université française, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook