vendredi, 08 avril 2022

Le retour de la guerre en Europe et l'art de gouverner

Le retour de la guerre en Europe et l'art de gouverner

Irnerio Seminatore

Source: https://www.ieri.be/

Dans un pamphlet-fiction au titre anticipateur 2017. Guerre avec la Russie. Un cri d'alarme de la haute hiérarchie militaire, le Général Richard Shirreff, ancien Commandant Suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR) à l'Otan (2011-2014), a soutenu la thèse que la Russie est devenue l'adversaire stratégique de l'Occident et qu'elle prépare un affrontement frontal avec l'Otan et un plan d'invasion des pays baltes. Le but de cette invasion serait de rétablir une zone d'influence entre la "défense collective" de l'Alliance et les frontières de la fédération russe.Les raisons de tensions ne manquent pas avec ces Etats-charnières entre l'Est et l'Ouest, (jusqu'à 40% de la population russophone a un statut discriminatoire de "non citoyens"). C'était en 2017.

Dans un pamphlet-fiction au titre anticipateur 2017. Guerre avec la Russie. Un cri d'alarme de la haute hiérarchie militaire, le Général Richard Shirreff, ancien Commandant Suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR) à l'Otan (2011-2014), a soutenu la thèse que la Russie est devenue l'adversaire stratégique de l'Occident et qu'elle prépare un affrontement frontal avec l'Otan et un plan d'invasion des pays baltes. Le but de cette invasion serait de rétablir une zone d'influence entre la "défense collective" de l'Alliance et les frontières de la fédération russe.Les raisons de tensions ne manquent pas avec ces Etats-charnières entre l'Est et l'Ouest, (jusqu'à 40% de la population russophone a un statut discriminatoire de "non citoyens"). C'était en 2017.

Depuis 2014, une rupture est intervenue entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre la Russie et l'Union européenne, à propos de la révolution de couleur dite de "Maïdan", tenue par Moscou comme un coup d'Etat, et du retour de la Crimée à la Russie, considérée par les Occidentaux comme une annexion. Cette rupture est également à l'origine de la naissance des deux républiques auto-proclamées du Donbass (Donetz et Lougansk), aujourd'hui, reconnues unilatéralement par la Russie comme républiques indépendantes. On peut affirmer que le retour de la guerre en Europe a pour origine la rupture de l'unité territoriale de l'Ukraine, rendant impossible l'exercice de la pleine souveraineté de Kiev, le revirement pro-occidental du gouvernement du pays, dont la demande d'adhésion à l'Otan menace les intérêts de sécurité de Moscou et le non respect des accords de Minsk, dont les garants sont, avec la Russie, Paris et Berlin, le fameux format Normandie. Le livre-fiction du Général Britannique R. Shirreff est il un pure vision de l'esprit? La "surprise stratégique" d'une invasion armée venant de l'Est n'a-t-elle pas été prévue par anticipation par l'Ouest? Les signaux contradictoires venant de Washington et de Bruxelles sur la non-intervention occidentale directe en Ukraine, n'ont pas arrêtée une planification longue, méticuleuse et calculée, au cours des négociations diplomatiques, nécessairement ambigües, de Biden, Scholz et Macron avec Poutine, à soumettre à Xi Jinping, lors des jeux olympiques. Le but de l'ambigüité et du double jeu entre Poutine et le Président Macron ou le Chancelier Scholz ont été conformes aux règles classiques du réalisme politique, oubliées par les Européens. Il s'agissait de décrédibiliser la détermination des Etas-Unis d'intervenir en Ukraine ou de défendre, de manière plus large l'Europe, en minant en même temps l'unité de façade de l'Otan. Ainsi, suite au refus des garanties de sécurité occidentales à Moscou, l'invasion militaire de l'Ukraine a été tranchée.

Le but de guerre

Le but de guerre ou, selon la terminologie russe de "l'opération spéciale de maintien de la paix", s'est précisée en plusieurs objectifs :

- le premier et principal est de décapiter politiquement l'Ukraine, lui ôtant son statut d'Etat souverain;

- parallèlement de provoquer le découplage de la sécurité européenne et atlantique;

- de s'assurer de l'effondrement de l'Otan, impuissante à garantir la sécurité collective;

- enfin de détruire les infrastructures militaires offensives, préjudiciables pour la sécurité et la défense russes.

L'arme nucléaire et l'escalade

En termes de possible recours tactique à l'arme nucléaire, dont l'emploi en premier fait partie intégrante de la pensée stratégique russe, son évocation par Poutine, rappelle un scénario du pire et préfigure l'hypothèse d'une escalade, allant du conventionnel au nucléaire et du tactique au stratégique. Dans une hypothèse concrète, les gains territoriaux obtenus au plan conventionnel seraient protégée par le chantage et l'escalade nucléaires, ceux d'un tir anti-cité, auquel ne pourraient répondre ni les Européens ni les Américains.

Par ailleurs, l'isolationnisme bi-partisan des Etats-Unis, à propos du déni d'envoi de soldats américains en défense de l'Ukraine, valide la conviction d'une "surprise stratégique" planifiée depuis longtemps et provoque le réveil tardif des Européens pour une indépendance politique et une autonomie stratégique propres.

En termes de diplomatie et de consensus prévisible, la non intervention directe occidentale en Ukraine a été le fondement, pour Moscou, d'une longue négociation entre Américains et Russes , puis Russes et Européens, afin d'établir assurances et réassurances réciproques et d'aboutir parallèlement à une conception de l'invasion de l'Ukraine sous la forme initiale d'un Blitzkrieg.

L'enjeu du conflit imminent était existentiel pour les deux parties, la Russie ne pouvant pas reculer devant sa sécurité et les Européens devant leurs conceptions de la démocratie. Le prix à payer pour le défi sécuritaire des Occidentaux, s'appelle finlandisation de l'Ukraine, autrement dit arrêt de l'élargissement de l'Otan. En effet "si l'Ukraine rejoignait l'Otan, cela signifierait avoir des missiles à 180 Km de Moscou" (Général Inzerilli, ancien chef des services secrets italiens). A ce propos l'Agence de presse Reuters a titré le 7 mars dernier, "La Russie s’arrêtera à l'instant, si l'Ukraine respecte ses conditions": « que l’Ukraine cesse toute action militaire, modifie sa constitution pour consacrer la neutralité, reconnaisse la Crimée comme territoire russe et reconnaisse les républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk comme États indépendants».

"Pour le reste, l'Ukaine est un Etat indépendant et il vivra comme il veut, mais dans des conditions de neutralité (comme la Suisse, l'Autriche, la Suède..)

D'autre part la politique des sanctions, décidée par les États-Unis et par l'Union Européenne, comporte une pénalité évidente, non seulement pour l'économie et le peuple russes, mais pour l'économie et les peuples occidentaux. Politiquement, elle pousserait le président russe à chercher une alternative en Asie, accroissant sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Ainsi, une guerre suscitée par l'unilatéralisme atlantiste des États-Unis aboutirait à un multipolarisme asymétrique Chine-Russie.

Un message spécial russe sur la "Sécurité égale et indivisible"

Dans le but de justifier ses arguments et, au courant d'une guerre de l'information qui bat son plein, la diplomatie russe a adressé un message spécial aux pays occidentaux sur le thème de la "sécurité indivisible", car ce qui est visé par ce principe est la modification sournoise des rapports de force et de la balance mondiale du pouvoir, susceptibles de devenir menaçants pour la Russie, de l'extérieur et de l'intérieur.

Sur le plan régional et dans un contexte mouvant et aléatoire l'aide en armements accordés par l'Union Européenne à l'Ukraine apparaît, à une analyse critique, comme une solidarité équivoque, car elle sert à jeter de l'huile sur le feu et à alimenter une résistance prolongée qui ne résout pas le problème de la sécurité égale sur l'ensemble du continent, mais reporte les causalités du conflit dans une perspective sans autre issue que le cumul et l'aggravation de la crise. La situation définissant la conception de la "sécurité égale", aux yeux de Moscou, a été le rappel de Lavrov, dans sa conférence de presse du 5 mars, selon laquelle "l'augmentation de la sécurité d'un pays, ne peut se faire au détriment d'un autre". Puis, à l'adresse des Occidentaux, par une personnalisation désenchantée du rappel: "Ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas!".

Plus dur et moins diplomatique, Poutine, qui, au cours d'une conversation téléphonique avec Macron, du dimanche 6 mars, dispensa froidement: "Par la voie des négociations ou par celle de la guerre", les objectifs russes seront atteints.

La nature explicite de cette revendication est celle d'une politique de puissance, sûre d'elle-même. Le caractère implicite, un rappel des hiérarchies, des limites de la souveraineté et d' une complémentarité inclusive du "verbe" diplomatique et de l'action militaire (R. Aron). Ou encore, de la caractéristique capitale de tout système international, la mixité de coopération et de conflit.

Il faut en déduire le caractère limité de la souveraineté nationale de Kiev, asservie, pour pouvoir s'exercer, à la souveraineté dominante de Washington et en même temps niée, pour vouloir exister, par la souveraineté prépondérante de Moscou.

Personne, sur la scène internationale et surtout pas l'Union Européenne définit un projet d'ordre européen et mondial pour demain et donc les principes de la stabilité et de la sécurité du Heartland et de ses jonctions occidentales, car personne ne semble en mesure de définir les intentions et buts réels de la Russie de Poutine, qui se sent entourée de pays hostiles, arborant les drapeaux de l'Otan.

De manière générale, pour revenir à la paix, il faut établir un équilibre entre les deux composantes de l'ordre international, puissance et légitimité qui constitue l'essence même de l'art de gouverner. Les calculs de pouvoir, sans dimension morale, transformeraient tout désaccord en épreuve de force" (H. Kissinger). La recherche de cet équilibre par une médiation (Israël, Turquie et Chine), ressemble parfaitement à la situation actuelle, car les Occidentaux remettent en cause la légitimité du pouvoir autocratique de Poutine et ce dernier rejette toute intrusion ou atteinte, portée à la Russie par une forme d'unilatéralisme offensif (Irak, Libye, Syrie, Soudan... allocution du 8 mars 2022).

Or, arrêter un conflit ou reconstruire un système international, après une épreuve de force majeure, est le défi ultime de l'art de gouverner

Ainsi, évaluer la signification des tendances en cours, signifie, pour l'Europe réévaluer la notion d'équilibre des forces et réduire significativement la rhétorique des valeurs, que les Occidentaux ont cherché à promouvoir, avec ambiguïté, depuis la fin du colonialisme. Défaillants sur le premier point (logique de puissance), les Européens semblent l'être aussi sur le deuxième, car la rhétorique des valeurs se situe aux deux niveaux de l'ordre international, celui de la défense des principes universels, valables pour tous, et celui de la pluralité des histoires et des cultures régionales, ainsi que des diverses formes des régimes politiques. Une attitude différente ou opposée, marquerait une volonté d'assimilation forcée ou un diktat de légitimité, porteurs de conflits.

Bruxelles Le 9 mars 2022

20:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, russie, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'art abstrait et la fin du cycle historique

L'art abstrait et la fin du cycle historique

Par Luca Leonello Rimbotti

Source: https://www.centroitalicum.com/larte-astratta-e-la-fine-del-ciclo-storico/

L'art abstrait a déstabilisé la société occidentale plus que les bombes des anarchistes et plus que l'offensive des Ardennes. Il l'a corrodée de l'intérieur, l'a rendue pourrie.

L'incroyable longueur de son agonie amène l'Europe, et le monde occidental en général, à assister, bien au-delà de la crise de civilisation, à ce que l'on pourrait simplement appeler la fin. C'était très bien, allez, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Les regrets sont inutiles. La mort de la civilisation dans notre partie du monde a signifié la mort de l'intelligence extrémiste, de l'esprit qui sait aller au-delà du dessin des fresques du pouvoir ou du renouvellement de l'impuissance.

Un exemple de cette catalepsie de la créativité est la prépondérance grotesque de la technologie, un phénomène quelque peu absurde et paradoxal mais bien réel. La technologie numérique a fini par absorber toutes les énergies créatrices, démolissant toute faculté d'accéder - comme dans les temps anciens et jusqu'à hier - aux mondes parallèles de l'invention spirituelle, de la production idéale. La véritable dimension du virtuel étant l'imagination volitive et créatrice d'essences et de réalités autres que le monde de la réalité vécue, nous vérifions que la virtualité - désormais toute et seulement présente dans la mécanique de la numérisation - a laissé l'intelligence sombrer dans les mondes ternes de la réplication. Le numérique ne crée pas, mais reproduit la matière inerte d'une vision produite hors de la nature, qui ne jaillit pas du cœur humain, mais de la combinaison de pixels. C'est comme si la logique de l'algorithme gouvernait les esprits, tant rationnels qu'abstraits.

Tout ce qui se passe dans la phase actuelle de connexion numérique a été prédit avec précision par la nécrose artistique vécue par l'Europe du XXe siècle. La déconnexion des corps et des esprits, bien représentée par l'art abstrait des soi-disant avant-gardes, a annoncé haut et fort et longtemps à l'avance que l'hyper-connectivité du réseau actuel correspond exactement à l'annulation des contacts humains entre les personnes. Bien avant la contamination épidémique de Covid, l'isolement de masse a été réalisé par la liquidation du sens de l'esthétique et de l'éthique : le laid, une fois déclaré beau, a gagné la partie, et a emporté tout le reste avec lui. L'excès de productivité technologique a asséché toute autre union de la volonté et de l'esprit et a expulsé de la réalité la beauté du tragique/sublime.

Après tout, après que l'art informel et abstrait du vingtième siècle ait aplati l'inspiration et nous ait habitués à la laideur, une nouvelle évolution/révolution ne pouvait avoir lieu que dans la fiction de la machine, quelle qu'elle soit.

Aujourd'hui, nous sommes loin de l'esthétique subversive des Futuristes, qui comparaient un moteur de voiture à la Nike de Samothrace. C'était encore une esthétique. Aujourd'hui, cet art cinétique a disparu sous le poids d'un vide culturel désormais sans limites. Mais tout a commencé par une haine de la nature et de la beauté.

Ici, la névrose et l'obsession fermentent. L'intelligence est entrée en jeu. Et ceci, comme pour les drogues et l'alcool, lorsqu'elle entre en contact avec des éléments destructeurs, se désintègre et tombe en mille morceaux. L'une de ces pièces était le cubisme.

Le cubisme, comme le disait Jean Cassou, était un mouvement intellectuel à l'extrême, complètement étranger à la nature. Pour de nombreux observateurs, cela serait déjà suffisant. Et pourtant, même dans ce vice extrême du cerveau des Lumières, dans cette trahison extrême de l'homme, des fragments anciens ou nouveaux de vérité fermentent, comme dans l'absurdité de Camus. L'expérimentation, qui est le secret du progrès matériel, a également été le secret de la régression artistique. Et le cubisme, et avec lui tout l'art d'avant-garde, était (puisqu'aujourd'hui il n'y a même plus d'art d'avant-garde, il n'y a tout simplement plus d'art), donc, un petit bouleversement tellurique confié à la tentative. Qui, parfois, juxtaposaient sans le savoir des valeurs et des significations à prendre en considération, ne serait-ce que dans certains moments d'extrême détente.

La géométrie cubiste, par exemple, est un jeu pour ceux qui s'ennuient. À d'autres moments, il s'agit d'un alibi. Braque et Picasso savaient dessiner, ils étaient de bons peintres. Ils voulaient s'abandonner à autre chose. Beaucoup d'autres, mauvais dessinateurs ou mauvais peintres, sont devenus cubistes et artistes informels simplement parce qu'ils ne pouvaient pas être autre chose. Le jeu de l'intelligence a conduit les peintres à avoir des complices parmi les écrivains, et c'est ainsi qu'Apollinaire, Cocteau ou Max Jacob ont pu rejoindre le cercle. Une sorte de club s'est formé. Comme les Jacobins.

Comme les libéraux anglais avant eux. Mais que voulait le cubisme ? Le dépassement de la forme, disent-ils. Et en fait, ils sont allés au-delà avec des lignes, des intersections, des carrés. Et c'était quand même quelque chose. Après tout, la géométrie est quelque chose d'exact et de précis. Mais ils voulaient encore plus. La désintégration de même la ligne droite a conduit à l'abstraction suprême. L'absence de tout ce qui fait la cohésion de la représentation picturale. Forme, proportion, perspective. La suppression ingénieuse de l'esthétique signifiait la guerre parallèle menée contre l'art. En même temps que la musique avec la dodécaphonie, la poésie avec l'hermétisme et la pensée humaine avec le structuralisme, tous les éléments de destruction ont été introduits : tout ce qui est humain a été liquidé, tout ce qui est naturel a été dépassé, contredit, annulé.

Comme les libéraux anglais avant eux. Mais que voulait le cubisme ? Le dépassement de la forme, disent-ils. Et en fait, ils sont allés au-delà avec des lignes, des intersections, des carrés. Et c'était quand même quelque chose. Après tout, la géométrie est quelque chose d'exact et de précis. Mais ils voulaient encore plus. La désintégration de même la ligne droite a conduit à l'abstraction suprême. L'absence de tout ce qui fait la cohésion de la représentation picturale. Forme, proportion, perspective. La suppression ingénieuse de l'esthétique signifiait la guerre parallèle menée contre l'art. En même temps que la musique avec la dodécaphonie, la poésie avec l'hermétisme et la pensée humaine avec le structuralisme, tous les éléments de destruction ont été introduits : tout ce qui est humain a été liquidé, tout ce qui est naturel a été dépassé, contredit, annulé.

Mais même dans les mailles du délire, l'analyste trouve parfois des traces de lumière. Aller au-delà, après tout, a toujours eu son charme. Même au prix de sombrer dans le néant. Le cubisme comme un Tao. Evola docet. Aller au-delà du néant et au-delà.

Traverser le vide de l'esprit pour atteindre la plénitude de l'être. Non pas pour être submergé par les sous-mondes, mais pour les maîtriser. Ne pas tomber dans le non-sens, mais agir en conséquence afin de gravir la pente de la créativité. Mourir, en d'autres termes, pour renaître. Chemins existentiels. Chemins initiatiques. Ancienne méthode de mystère. En ce sens, Kandinskij ou Mirò, Mondrian ou Malevitch, dans leur nuit décomposée et dans la combinaison de leurs jeux de couleurs, ont leur propre signification. Ils nous apprennent jusqu'où l'absurde, ou le surréel, peut nous mener.

Si le monde post-moderne est un glissement progressif hors de la raison, rien ne peut mieux le représenter que l'art abstrait, qui a incarné ce mouvement il y a plus de cent ans.

Le cri de désespoir de l'homme fini, tel qu'il est repris dans Dada, portait en lui la toute-puissance de la démence, qui est toujours révolutionnaire, subversive, oppositionnelle. Le message d'anarchie véhiculé par ces tendances n'était pas une plaisanterie à prendre à la légère. Dada, tout comme le surréalisme, étaient des mines à haute puissance, placées sous le cœur peu palpitant, et déjà épuisé et affaibli, de la société européenne du 20e siècle. Ces mines, placées avec tant de perspicacité, ont fait plus de dégâts au système politique et culturel dominant qu'on ne peut l'imaginer. L'art, dira-t-on, est un aspect secondaire. Ce n'est pas le cas. Même à un niveau inconscient, voire subliminal, le message court avec vigueur et se colle à la rétine comme une vision permanente. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de limites, le haut est le bas et le bas est le haut ...

Les gens apprennent à vivre avec la laideur. Les citoyens se reflètent dans l'informe. Et à la fin, ils aiment ça. Et ils y prennent plaisir, ils en parlent entre eux.

L'art abstrait a déstabilisé la société occidentale plus que les bombes anarchistes et plus que l'offensive des Ardennes. Il l'a corrodée de l'intérieur, l'a rendue pourrie. Pour cela, si pour aucune autre raison, c'est un mal envoyé par les dieux, pour le bien. Un châtiment contre Sodome et Gomorrhe, qui l'avaient mérité depuis longtemps.

C'est de ce point de vue que nous devons juger tous les désastres intellectuels et idéologiques qui ont frappé le monde occidental au cours du siècle dernier. En réalité, ce sont des bénédictions.

Ils accélèrent la fin. Ils abrègent la douleur de l'agonie. C'est pourquoi le génie psychanalytique d'un phénomène, disons, tel que le surréalisme, loin d'être combattu, aurait dû au contraire être favorisé par toute personne ayant ou se souciant de la tradition européenne. Le surréalisme, dit-on, a découvert l'inconscient. Il s'est intéressé aux maîtres zen... Breton a écrit au Dalaï Lama... Au même moment, Paul Eluard et Louis Aragon sont devenus marxistes, et la crise capitaliste de 1929 leur a donné la certitude qu'il fallait trouver une nouvelle société alternative, même par des coups de pinceau.

Qu'est-il advenu de ces élucubrations d'intellectuels livrés à eux-mêmes ? Aujourd'hui, même le plus faible désir de contraste est introuvable. Et les grands subversifs d'hier sont aujourd'hui les piliers de la société libérale.

Si, par conséquent, nous parlons de l'avant-garde artistique comme d'un moment de lutte révolutionnaire contre le système capitaliste, puisque c'est ainsi qu'elle était considérée, nous devons parler d'une occasion manquée, d'une révolution qui n'a jamais été menée jusqu'au bout et qui a été rapidement trahie. La question de savoir dans quelle mesure l'intellectuel ou l'artiste de gauche contribue à la critique et donc à la lutte contre un système de pouvoir reste sans réponse. Ils vous glissent entre les mains. Vous les laissez sur le saillant révolutionnaire et subversif et, dès que vous vous retournez, ils sont déjà aux pieds du pouvoir financier capitaliste, comme s'ils avaient toujours été là. C'est comme ça qu'ils sont. On ne peut pas trop leur en vouloir. Pour eux, c'est un gène.

Même Grosz, Dix et Brecht ont dit qu'ils étaient les ennemis de la bourgeoisie, se sont moqués de la bourgeoisie, puis, tous à la suite, ont accepté toutes sortes de statu quo sans la moindre trace d'héroïsme. Dix s'est d'abord retrouvé dans la Wehrmacht comme soldat anonyme, puis comme artiste discret dans l'Allemagne d'Adenauer. Comme lui, Grosz aussi, après sa fièvre pour l'Amérique (les communistes de tous âges sont célèbres pour aimer la patrie du capitalisme) a été réduit à un ivrogne apprivoisé dans l'Allemagne du miracle économique. Brecht, quant à lui, a éteint ses feux révolutionnaires dans le conformisme gris de la RDA. C'est un destin d'arrière-garde pour quelqu'un qui avait fait de l'avant-garde une simple attitude. Le fait est que le surréalisme, l'abstractionnisme et les innombrables autres "ismes" proches du communisme et de ses dérivés ont souvent signifié anti-nature, haine de l'homme, obsession de quelques rengaines et guère plus. C'est la fameuse "nouvelle objectivité".

Beth Irwin Lewis, biographe de Grosz, a écrit que le dessinateur expressionniste/surréaliste, le grand sarcastique, qui détestait les militaires, les requins, la bourgeoisie, était à la fin de sa vie "l'homme le plus triste d'Europe". Il est mort ivre mort en rentrant chez lui un soir. Il a fait une dernière erreur: au lieu d'ouvrir la porte d'entrée, il a ouvert la porte de la cave, est tombé dans les escaliers et y est resté.

Ses voisins l'ont trouvé mort le lendemain matin. La contradiction la plus irrésolue du système capitaliste bourgeois était représentée là, au bas de cet escalier: l'impossibilité qu'une idéologie communiste, quelle qu'elle soit, puisse faire autre chose que mourir capitaliste et bourgeois. C'est ainsi que se sont terminées les avant-gardes de la marche européenne du 20ème siècle. Ce qui a suivi, au cours de ces vingt dernières années du millénaire, c'est une absence qui n'est même pas douloureuse, même pas subie. Il n'y a même plus de trahison, ni de dégénérescence. Nous sommes au-delà. Un long vide plein de néant.

19:37 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art abstrait |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Légalité liquide: le droit de la turbo-mécanique sociale

Légalité liquide: le droit de la turbo-mécanique sociale

Par Marco Della Luna

Source: https://www.centroitalicum.com/legalita-liquida-il-diritto-della-turboingegneria-sociale/

La légalité est devenue subjective : une simple opinio legalitatis et legitimitatis, fabriquée par le récit unique des médias de masse.

Intervention à Venise, au Festival de la Philosophie, 30 mai 2021

Dans la gestion normative de la Pandémie, nous observons des bouleversements massifs des principes généraux du droit, des ordres constitutionnels, des ordres internationaux : le droit est devenu liquide.

En Italie, pays qui a voté en 2014, pour montrer la voie en matière de vaccination généralisée, l'obligation de vaccination avec des vaccins en phase expérimentale, indirectement introduite avec le DL 44/2021, récemment converti en loi, défie de manière flagrante le Traité de Nuremberg contre l'expérimentation de médicaments sur les humains, ainsi que l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qui exige un consentement éclairé - un consentement éclairé incompatible avec l'obligation et impossible tant que les vaccins sont encore en phase expérimentale. Le chantage au travail ainsi mis en œuvre (si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne travaillez pas) viole également l'article 1 de la Constitution, qui stipule que le droit au travail est la valeur fondatrice de la République.

Tout le cadre réglementaire du Covid est subversif pour la Constitution, à commencer par la déclaration de l'état d'urgence le 31.01.2020 : le système italien, sauf en matière de protection civile, ne prévoit pas l'état d'urgence, mais seulement l'état de guerre, voté par le Parlement.

Ils l'ont inventé.

L'état d'urgence décrété par le gouvernement est en outre anticonstitutionnel et anormal car le gouvernement s'est arrogé des pouvoirs non prédéterminés par la loi.

Est également subversive l'utilisation du DPMC, c'est-à-dire d'un acte administratif et non législatif, donc non soumis au contrôle du chef de l'État ni à la ratification du Parlement, comme instrument de réglementation générale, ce que seule la loi peut être ; et plus encore comme instrument de suspension des droits constitutionnels protégés par la réserve de la loi.

De plus, le chef de l'État a signé certaines LD clairement anticonstitutionnelles sans s'y opposer.

Des jugements ont déjà été rendus par le Tar de Lazio mettant en évidence l'illégitimité des mesures administratives "DPCM" en raison de défauts de motivation, et d'autres jugements similaires par le tribunal civil de Rome et le tribunal pénal de Reggio Emilia.

Aujourd'hui, cependant, malgré les déclarations contraires du Conseil de l'Europe, les gouvernements commencent à introduire des laissez-passer sanitaires, le laissez-passer vert(en Italie).

Indépendamment des questions sur l'utilité et le caractère raisonnable des règles susmentionnées, il est important de noter qu'elles ont bouleversé les principes de la hiérarchie des sources du droit et de la légalité (c'est-à-dire la subordination de la mesure administrative à la loi, le principe de la réserve de la loi, le principe de la non-normativité générale des mesures administratives). Et pas seulement en Italie.

Nous avons été témoins de l'utilisation des OST contre ceux qui manifestent leur désaccord et même, surtout en Allemagne, de la répression violente et formellement illégale par la police de ceux qui fournissent des contre-informations.

À l'échelle mondiale, nous avons assisté à une expansion des pouvoirs de l'exécutif sur les autres pouvoirs de l'État.

Nous parlons donc d'un Great Reset, visant à établir un régime autocratique de type chinois par l'intimidation permanente de la population. "Un Virus per grande riforme" est le titre de ma contribution à "Operazione Corona", un essai collectif au titre très clair.

Notez que tous les responsables publics ont juré de défendre la Constitution, mais personne ne l'a défendue, ou presque. Le gouvernement Conte a fidélisé la police en lui accordant des augmentations de salaire substantielles.

Quelle est la justification historique de tout cela ?

À la fin du siècle dernier, l'État et la politique ont été absorbés par les entreprises, par la finance privée, dont ils dépendent rigidement pour se financer depuis lors. Les parlements et les gouvernements n'ont plus d'autonomie de décision, mais restent le front office de la grande finance, son instrument pour une société de marché, et le bouc émissaire des choix faits à huis clos par des organes autocratiques, soustraits à tout contrôle démocratique et judiciaire : OMC, BRI, BCE, FMI. Ces derniers tiennent les gouvernements en laisse - une mainmise - et leur dictent leur politique sous peine d'être privés de financement.

Nous avons donc l'État extracteur, qui surtaxe les non-riches pour détaxer les multinationales, qui supprime les emplois, les services et les investissements pour protéger les rentes spéculatives.

Nous avons donc la reconcentration des richesses, des revenus et du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Nous avons une pauvreté et une insécurité généralisées, et maintenant une peur chronique.

Comme je l'ai décrit dans mon essai de 2010, Oligarchia per popoli superflui, par rapport à l'époque où les régimes individuels étaient territoriaux et avaient besoin de masses (de travailleurs, de combattants, de colons, de consommateurs), les peuples ont été rendus superflus par l'automatisation, l'intelligence artificielle, la financiarisation, la mondialisation ; ils ne sont plus fonctionnels à la production de pouvoir et de richesse, ils subissent donc automatiquement une perte de pouvoir de négociation, de droits et de revenus. Au contraire, la fin de la surpopulation peut être planifiée.

Comme je l'ai décrit dans mon essai de 2010, Oligarchia per popoli superflui, par rapport à l'époque où les régimes individuels étaient territoriaux et avaient besoin de masses (de travailleurs, de combattants, de colons, de consommateurs), les peuples ont été rendus superflus par l'automatisation, l'intelligence artificielle, la financiarisation, la mondialisation ; ils ne sont plus fonctionnels à la production de pouvoir et de richesse, ils subissent donc automatiquement une perte de pouvoir de négociation, de droits et de revenus. Au contraire, la fin de la surpopulation peut être planifiée.

Le vrai pouvoir planifie et décide dans l'isolement, derrière des portes fermées.

Il devient évident et indéniable que le véritable pouvoir politique est oligarchique et ne rend pas de comptes.

Nous constatons l'inutilité dans le monde globalisé des peuples, qui sont devenus interchangeables ; ils sont mis en concurrence les uns avec les autres.

C'est la rupture de la solidarité verticale entre des gouvernants, devenus apatrides, et un peuple et un territoire.

Après cette phase, celle de la domination politique par le pouvoir financier, a commencé il y a environ 12 ans la phase suivante, celle de la réduction des peuples à une condition zootechnique grâce aux nouvelles technologies ultra-orwelliennes de contrôle et de manipulation. Cela inclut la gestion de la pandémie.

La corporatisation de la société est justifiée par le besoin de sécurité sanitaire, anti-terroriste, économique, écologique et infectieuse. En réalité, il s'agit d'un prétexte pour supprimer la participation démocratique et la possibilité d'opposition, qui ne sont pas autorisées dans l'entreprise: l'entreprise est efficace, mais son efficacité est orientée vers les intérêts égoïstes des propriétaires de l'entreprise elle-même.

Les propriétaires de la société corporatisée deviennent des monopolistes/monopsonistes des réseaux de distribution des services indispensables, donc tout le monde dépend d'eux, et ils se retrouvent subjugués, privés de la capacité de résistance, d'opposition, voire de contre-information : voir la censure très dure et déclarée des médias sociaux contre toute critique du récit officiel.

Nous vivons donc dans un gigantesque projet de turbo-ingénierie sociale qui transforme la société en élevage : isolement, enfermement, zones rouges, laissez-passer, applications immunitaires, traçage, interdictions de réunion, contrats secrets avec Big Pharma, pouvoir de la biosurveillance et de la biomanipulation des personnes par l'appareil, et avec, en plus, une police qui entre dans la maison.

Le capital apatride, par l'intermédiaire des États qu'il fait chanter et des politiciens qu'il maintient à sa solde, s'introduit de droit dans le corps et le génome des citoyens et peut légitimement les modifier par la coercition vaccinale, même si les vaccins sont encore au stade expérimental. Il s'agit d'un acte purement nazi, tombant sous le coup de l'interdiction et de la sanction prévues par le traité de Nuremberg, mais les masses, considérablement effrayées et mal informées, l'acceptent, voire l'invoquent, croyant qu'il s'agit de la solution.

Et les garanties juridiques ne sont pas du tout déclenchées, pas même les plus solennelles : après tout, ce ne sont que des marques d'encre sur du papier.

Au contraire, le droit est mis à jour pour le passage de la domination sociale financière à la domination par la biophysique. Chaque barrière de garantie est brisée sans que les autorités de garantie ne bronchent.

Des traités secrets et des contrats secrets rédigés à huis clos par des ingénieurs juridiques s'établissent. Les députés eux-mêmes ne peuvent les consulter que dans les salles de lecture.

Nous assistons donc à la fin non seulement de toute participation démocratique réelle et de tout espace d'opposition efficace, mais aussi à la fin de l'État de droit, supplanté par les décrets d'urgence ; et à la fin du principe même de la connaissabilité de la loi, supplanté par les exigences de secret des multinationales, qui doivent rémunérer des politiciens complaisants et être exonérées de la responsabilité des dommages de leurs produits.

Pour les besoins de la philosophie du droit, tout ceci montre que la légalité est subjective: une simple opinio legalitatis et legitimitatis, fabriquée par le récit unique des médias de masse. Il n'y a pas de droit objectif, pas de droit en soi. Le droit se réduit à une légalité perçue ou supposée, à des règles inculquées : il est subjectif. La distinction entre potentia et potestas est illusoire.

Nous voyons le jusréalisme confirmé par rapport au jus positiviste et au jusnaturalisme : au-delà des lois apparentes, le droit effectif est l'ensemble des règles factuellement observées et des rapports de force factuels, non seulement matériels et juridiques, mais aussi communicationnels et propagandistes, y compris l'usage de la terreur.

17:57 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, droit |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les jeunes, la consommation, la mondialisation: une question d'identité

Les jeunes, la consommation, la mondialisation: une question d'identité

Par Lorenzo Gensini

Source: https://www.centroitalicum.com/i-giovani-il-consumo-la-globalizzazione-una-questione-didentita/

Il est très difficile de prévoir comment les jeunes vont réagir à leur crise d'identité. Comment vont-ils s'orienter? Préféreront-ils s'abandonner au vide existentiel des temps modernes ou feront-ils de la question de l'identité le pilier de leur rédemption?

La réflexion suivante portera sur un phénomène extrêmement complexe qui n'est pas encore totalement défini au niveau culturel : la perte croissante de l'identité individuelle (c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui définissent une personnalité, la distinguant des autres sur la base de parcours spécifiques de formation, de croissance et de conscience de soi) de la part des jeunes Italiens, au profit de leur aliénation croissante et de la massification consumériste, principalement due à l'émergence de modèles culturels radicalement différents des modèles traditionnels qui ont bouleversé le concept même d'identité chez l'homme. Aujourd'hui, le rôle que les jeunes jouent et, surtout, joueront à l'avenir est extrêmement incertain.

Cela est dû à la profonde division qui s'est créée entre les générations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à l'émergence du phénomène de la mondialisation, qui a bouleversé comme jamais auparavant les modes de vie des peuples européens ainsi que leurs traditions, leurs systèmes politiques et leurs identités.

La mondialisation est avant tout un phénomène économique, mais elle a un impact politique, social et psychologique très fort, et doit être analysée comme telle. Elle trouve son origine dans le mouvement international des capitaux, mais se manifeste surtout dans cette tendance agrégative entre les différents pays du monde, notamment occidentaux, d'abord économique mais aussi culturelle, linguistique, etc. Le but de la mondialisation est évidemment de créer un marché unique, sans droits de douane et destiné à un nombre toujours plus grand de consommateurs potentiels : la population mondiale.

Une condition pour que cela se produise, et en même temps une conséquence nécessaire de ce phénomène, est le rapprochement culturel et psychologique de milliards d'individus, afin de pouvoir offrir le même marché à de plus en plus d'individus, acheteurs ou vendeurs : cela se produit donc par la diffusion d'un style de vie standardisé et global, les besoins personnels étant manipulés par le marché afin d'être similaires à ceux des autres, avec une culture de plus en plus globale.

Cette même culture globale a conduit à une réduction constante des différences individuelles et communautaires, tant au niveau de l'identité nationale et locale (appauvrissement de la langue, suppression des traditions au profit du profit, consommation de produits majoritairement étrangers) qu'au niveau de l'individu tout simplement. La création d'un marché unique implique nécessairement que les consommateurs soient aussi semblables que possible. Pour créer des besoins communs, il est évidemment nécessaire de créer des manières communes de vivre, de penser et d'être.

C'est ainsi que naît le phénomène de l'homologation, particulièrement évident chez les jeunes qui, ayant grandi dans un environnement où l'acte d'achat, de vente et de production a remplacé toutes les valeurs traditionnelles, qu'elles soient politiques, religieuses ou culturelles, finissent par être formés dans cet environnement, en deviennent les enfants endoctrinés et s'y habituent. La consommation, faisant partie de ce nouveau sujet pseudo-communautaire qu'est le marché mondial, deviennent les nouvelles divinités des jeunes italiens et européens. La mondialisation a été fortement encouragée par les politiques italiennes et européennes de la deuxième république, et l'est toujours.

L'Union européenne a joué un rôle important dans la mondialisation, en particulier sur le continent européen. Il ne s'agit pas simplement d'un organe politique supranational, mais d'un projet économique dont l'objectif est clair : unifier le marché européen ainsi que la monnaie, abolir les droits de douane, permettre la libre circulation des personnes, encourager la primauté de l'économie sur la politique (la Banque centrale européenne, par exemple, a toujours eu beaucoup plus de pouvoir que le Parlement européen, qui n'a presque qu'un rôle représentatif par rapport à la première), et garantir "la paix et la prospérité économique". La suggestion d'une économie européenne commune est née de l'après-guerre, du plan d'aide économique américain à l'Europe, horriblement endommagée par la Seconde Guerre mondiale, et du désir d'entamer une longue période de paix et de coopération économique. L'Union européenne a d'abord été considérée avec beaucoup d'enthousiasme par les gouvernements des différentes nations, qu'ils soient de centre-droit ou de centre-gauche, qui voyaient en elle une nouvelle période de prospérité, de richesse et de modernisation.

Cependant, avec le temps, elle s'est avérée être un instrument pour le moins contradictoire, car elle a empêché les pays historiquement habitués à s'endetter pour se développer économiquement d'augmenter davantage leur dette publique, conduisant ainsi de nombreuses économies plus faibles de la zone euro à s'appauvrir et, surtout, à ne pas pouvoir se sortir de leur condition, tandis que d'autres, à l'économie plus stable et plus riche, mais surtout au niveau d'endettement plus faible, se développaient de plus en plus.

Cependant, avec le temps, elle s'est avérée être un instrument pour le moins contradictoire, car elle a empêché les pays historiquement habitués à s'endetter pour se développer économiquement d'augmenter davantage leur dette publique, conduisant ainsi de nombreuses économies plus faibles de la zone euro à s'appauvrir et, surtout, à ne pas pouvoir se sortir de leur condition, tandis que d'autres, à l'économie plus stable et plus riche, mais surtout au niveau d'endettement plus faible, se développaient de plus en plus.

Le modèle de l'économie prévalant sur la politique a commencé à susciter un certain nombre d'inquiétudes, surtout au début de la crise de 2008, notamment en Italie, un pays qui est resté fortement favorable à l'unification européenne pendant de nombreuses années, d'autant plus que les gouvernements de centre-gauche et de centre-droit ont poursuivi leurs politiques dans ce sens. Pour le meilleur ou pour le pire, l'UE a entraîné de nouveaux changements radicaux dans la jeunesse européenne, qui a été de plus en plus directement touchée par le phénomène de la mondialisation. Les jeunes ont commencé à se déplacer de plus en plus sur le continent européen, qui avait entre-temps aboli ses frontières nationales, tant pour le tourisme que pour l'immigration, et ont commencé à utiliser la langue anglaise, utile et tendance, dans leur discours de tous les jours : jamais dans l'histoire les jeunes n'avaient eu une telle chance de connaître des cultures différentes et des peuples étrangers.

Mais en même temps, ils étaient aussi victimes de ce processus, parce qu'ils étaient de plus en plus homologués à un modèle unique, de plus en plus en contact les uns avec les autres, de plus en plus influencés par des logiques globales, propagées par l'internet et la télévision, qui allaient à terme prendre un rôle prédominant dans leur vie. Il est important de souligner que la mondialisation n'est en aucun cas un phénomène achevé; au contraire, pour le meilleur ou pour le pire, elle influence inexorablement l'histoire, est actuellement à son apogée et semble vouloir embrasser de plus en plus de peuples et de vies quotidiennes, mais en même temps, elle est aussi très controversée en termes de débat politico-culturel, entre ceux qui pensent qu'elle a conduit l'humanité à obtenir des droits qu'elle n'avait jamais eus auparavant et ceux qui pensent que ces droits ne sont qu'un paravent idéologique pour une nouvelle forme d'exploitation, plus subtile et en tant que telle réussie et donc très dangereuse.

Cette dernière thèse peut être abordée en analysant brièvement les jeunes Italiens d'un point de vue anthropologique. En effet, nous constaterons que depuis les années 1980, la majorité des jeunes Italiens ont cessé de s'intéresser à la politique et à la culture, pour s'orienter de plus en plus vers le phénomène de la consommation: à partir des années 1980, la majorité des jeunes Italiens ont cessé de s'intéresser à la politique et à la culture pour se tourner de plus en plus vers le phénomène de la consommation; harcelés par la publicité qui prend de plus en plus la forme d'une véritable propagande, stimulés par la plus grande disponibilité économique des années 1980 et surtout par le vaste choix possible entre des biens de consommation souvent identiques, mais qui se distinguent par la présence ou non d'"extras optionnels" substantiellement superflus (voir, par exemple, le phénomène de la mode vestimentaire), qui augmentent le prix, et qui deviennent donc le véritable nouveau moyen de décoder le statut social aux yeux de la communauté.

Ce n'est pas la religion, ni l'idéologie, ni même l'appartenance à une classe sociale ou une autre qui déterminait la position de l'individu dans la société, mais plutôt l'acte d'acheter et de posséder des biens coûteux ou à la mode. Le phénomène de la mode devient, à partir de ces années-là, de plus en plus déterminant dans la création de communautés d'individus, encore une fois surtout parmi les jeunes : c'est le cas, par exemple, des "paninari", des groupes de jeunes gens qui se consacrent essentiellement à l'exhibition de vêtements de marque qui, de leur propre aveu, ne reconnaissent la plupart du temps aucune valeur autre que celle de la consommation (1).

Ce n'est pas la religion, ni l'idéologie, ni même l'appartenance à une classe sociale ou une autre qui déterminait la position de l'individu dans la société, mais plutôt l'acte d'acheter et de posséder des biens coûteux ou à la mode. Le phénomène de la mode devient, à partir de ces années-là, de plus en plus déterminant dans la création de communautés d'individus, encore une fois surtout parmi les jeunes : c'est le cas, par exemple, des "paninari", des groupes de jeunes gens qui se consacrent essentiellement à l'exhibition de vêtements de marque qui, de leur propre aveu, ne reconnaissent la plupart du temps aucune valeur autre que celle de la consommation (1).

Ce fait, cependant, conduira à la création d'agrégats de personnes qui, à ce stade, ne peuvent pas être correctement appelés communautés, précisément parce qu'ils fondent leur identité sur la consommation et non sur des aspects politiques, religieux ou sociaux, dans lesquels le potentiel de l'individu ne provient plus de ses capacités ou de ses caractéristiques, mais plutôt de la seule action d'achat et de consommation, et en tant que tel, il devient de plus en plus évident que ceux qui ne se conforment pas à ces nouvelles normes sociales finissent par être inévitablement exclus. Des catégories telles que prolétaire ou bourgeois ont succombé parce qu'elles n'étaient plus pertinentes (au niveau perceptuel): et l'éthique socialiste et anti-bourgeoise, et l'éthique bourgeoise sobre et conservatrice n'avaient plus aucun intérêt aux yeux de la plupart des jeunes. Le détachement progressif de la jeunesse italienne des cultures traditionnelles, qu'elles soient politiques ou non, au profit de modèles hédonistes ou en tout cas liés à un certain type de consommation, est en réalité un événement extrêmement complexe, également parce qu'il a apporté à des millions de jeunes la possibilité de nouvelles formes d'expression, comme c'est le cas par exemple des subcultures de jeunes.

Les sous-cultures telles que les Emo, les Casuals, les Rappers, les skaters, les graffeurs, etc. ont permis à de nombreux jeunes d'habiter le monde contemporain d'une nouvelle manière, généralement loin de la culture traditionnelle, mais dans tous les cas, elles caractérisent fortement et, d'une certaine manière, "protègent" la frénésie et l'agressivité de la société post-industrielle. Cependant, il est clair qu'aujourd'hui, ces mêmes sous-cultures sont fortement en crise (également parce qu'elles sont extrêmement faibles et souvent peu cohérentes, liées à une période de l'âge plutôt qu'à une mission dans la vie), et que de plus en plus de jeunes préfèrent plutôt s'orienter vers des intérêts de masse, généralement pris "en charge" par de grandes entreprises internationales (grandes marques de vêtements, Netflix, Spotify etc. etc.), qui visent de plus en plus à créer de véritables styles de vie, diffusés par la télévision et ensuite par le réseau.

Cette réflexion sur les jeunes fait inévitablement penser à la prophétie inquiétante que le philosophe allemand Martin Heidegger a formulée en 1950 : "L'humanité de l'homme et le cosmos des choses se dissolvent dans la valeur commerciale calculée d'un marché qui non seulement s'étend jusqu'à englober la terre en tant que marché mondial, mais qui - comme une volonté des volontés - marchande l'essence même de l'être" (2). En bref, l'économie de marché ne se limite pas à satisfaire les besoins physiques de l'homme, mais semble au contraire vouloir saper son essence même, son identité, pour l'orienter aux fins de la production: "Le monde est transformé en un objet calculable, exploitable, employable à l'infini, et la nature devient un seul et gigantesque réservoir d'énergie au service de l'industrie et de la technologie" (3). Le facteur discriminant évident du visage envoûtant du consumérisme ne peut être que le manque de disponibilité économique, ce qui a conduit à un phénomène incroyablement paradoxal, mais aux yeux de tous: plutôt que de renoncer au luxe, de plus en plus d'Italiens ont préféré se passer des produits de première nécessité, afin de ne pas se sentir marginalisés aux yeux des autres mais surtout aux yeux d'eux-mêmes. Cette évidence est apparue et continue d'apparaître avec force, notamment dans les grandes banlieues, où il n'était et n'est pas difficile de rencontrer des jeunes portant des vêtements de marque malgré leur extrême pauvreté.

À l'heure actuelle, il est certainement très difficile de prévoir comment les jeunes réagiront à leur crise d'identité, et les événements qui se sont déroulés ces derniers mois entraîneront probablement un changement radical dans leur vie ainsi que dans leurs habitudes. La question la plus préoccupante reste cependant de savoir comment ils s'orienteront, s'ils préféreront s'abandonner au vide existentiel des temps modernes ou s'ils feront plutôt de la question de l'identité le pilier de leur rédemption.

Notes:

[1] Prenons l'exemple de ce film : https://www.youtube.com/watch?v=IyMWskzFsBQ&t=113s.

[2] Martin Heidegger, Sentieri Interrotti, Milan, Bompiani, 2014, p. 233.

[3] Martin Heidegger, Che cosa significa pensare ?, Milan, Sugarco Edizioni, 1996, p. 25.

17:28 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, actualité, jeunesse, consumérisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Capitalisme et conflits de classe dans la géopolitique du 21ème siècle

Capitalisme et conflits de classe dans la géopolitique du 21ème siècle

Par Gennaro Scala

Source: https://www.centroitalicum.com/capitalismo-e-conflitti-di-classe-nella-geopolitica-del-xxi-secolo/

Entretien avec Gennaro Scala, auteur du livre Per un nuovo socialismo, édité par Luigi Tedeschi

1. La question se pose aujourd'hui de savoir quelles formes de conflits sociaux pourraient apparaître à la fin de la crise pandémique. À l'ère du capitalisme mondialisé, les anciens protagonistes du conflit, c'est-à-dire les classes sociales, ont disparu. Selon Costanzo Preve, le néolibéralisme est un capitalisme sans classe. La division du travail au XXIe siècle est structurée selon une fonctionnalisation de compétences extrêmement spécialisées aux technologies de production. La classe sociale a disparu en tant que forme d'agrégation unitaire, en tant que groupe homogène identifiable aux intérêts, instances et valeurs représentatives du monde du travail. Le déclin des conflits de classe ne trouve-t-il pas son origine dans le processus d'"économisation des conflits" qui s'est déroulé au 20ème siècle et qui a impliqué l'intégration progressive des classes ouvrières dans le système capitaliste ? La structure élitiste assumée par le capitalisme absolu n'a-t-elle pas également entraîné la disparition de la raison d'être même de la confrontation et du conflit entre les classes sociales ?

L'expression capitalisme sans classe de Preve ne signifiait évidemment pas l'absence de disparités socio-économiques, l'absence de dominés et de dominants, mais l'absence de groupes sociaux ayant conscience de leur propre être social. À commencer par la perte d'identité culturelle par la bourgeoisie elle-même, à l'instar de son propre antagoniste, le prolétariat, qui s'est défini en opposition à elle. Les salariés ne disparaissent pas, mais la classe en tant que sujet doté d'une conscience de soi disparaît. La classe pour soi, selon la terminologie hégélienne, appliquée par Marx à la classe ouvrière. Il faut considérer que cette conscience de classe était aussi une forme de culture, la culture bourgeoise était la culture européenne. Peu de gens réalisent que nous vivons désormais dans un univers culturel différent de celui de Gramsci, Croce et Gentile. Avec l'effondrement de l'Europe, la culture européenne s'est dissoute, elle a été radicalement transformée par l'hégémonie américaine. Il s'agissait d'un facteur exogène par rapport au conflit social au sein des États européens. Avec l'effondrement de la culture européenne, remplacée par la "culture de masse", le cadre culturel dans lequel les relations de classe étaient définies a disparu, en même temps que le changement structurel apporté par le "capitalisme" à l'américaine.

Nous devrions nous demander quel rôle la "lutte des classes" a joué dans la civilisation européenne. Ce n'était pas seulement un symptôme de décadence. Dans sa formulation marxienne, elle se voulait une négation radicale de la société capitaliste européenne, et en même temps la perspective de sa palingénésie. Si la question de classe ne pouvait à elle seule épuiser les raisons de la crise radicale de la civilisation européenne, cette crise était néanmoins présente, comme le montre l'histoire ultérieure. Nous ne pouvons certainement pas imputer l'effondrement de la civilisation européenne au mouvement des travailleurs. Avec le recul, nous pouvons dire que la théorie marxienne n'était qu'un "signal d'alarme", le signal d'une crise radicale de la civilisation européenne qui s'est manifestée par la suite, et dont Marx pensait qu'elle pourrait être résolue par une reconstruction radicale, à la suite d'une révolution qui changerait sa structure fondamentale, qui la réduisait à la relation capital-travail.

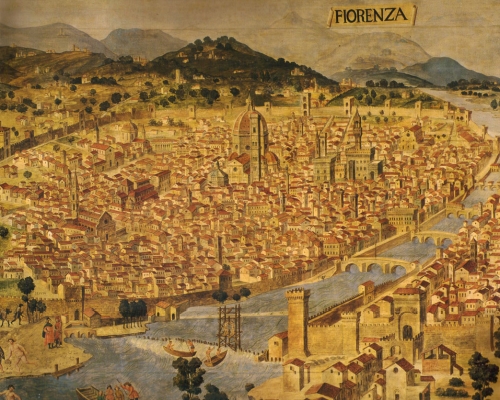

Je pense avoir mieux compris le sens de l'"économisme" de Marx en étudiant Dante, qui présente des affinités extraordinaires avec le philosophe allemand venu environ un demi-millénaire plus tard (la Comédie est l'un des classiques les plus cités dans Le Capital), malgré le fait que le premier était matérialiste et le second chrétien. Pour une exposition détaillée, je ne peux que renvoyer à un futur ouvrage sur le sujet. Nous dirons ici que Dante est le premier à réaliser qu'existe la quête de l'illimité, qui prend naissance dans la sphère économique, mais s'étend à toutes les sphères sociales, et sur laquelle se fonde la civilisation européenne naissante, qu'il voit naître sous son regard à Florence ("la gente nova e i sùbiti guadagni, / orgoglio e dismisura hanno generata"). Dante veut échapper au monde dominé par la cupidité (qui est une catégorie théologico-économique caractérisée par l'excès, la louve par "la faim sans fin, sombre") par la soumission universelle à l'empereur. La convoitise de l'illimité se termine avec l'empereur qui, n'ayant personne au-dessus de lui, ne peut convoiter davantage de pouvoir, établissant une règle oikonomique dans le sens où le monde pour l'empereur universel se transforme en une maison où le critère de l'oikonomia, la gestion de la maison, est appliqué, où il n'y a pas de délibération politique. Cela va à l'encontre de ce que soutenait Aristote, d'où provient le discours de Dante. L'empereur de Dante gouverne le monde comme le maître de l'oikos administrait sa maison. Cette utopie dantesque est la sortie utopique de l'impasse de la civilisation communautaire italienne. De même, pour Marx, la catégorie de la disproportion (le capital est sans mesure) sur laquelle il a fondé l'économie est fondamentale, et constitue pour lui un paradigme de l'ensemble de la société. Comme le note Preve, Aristote est le fondateur de la philosophie de l'économie, et constitue le point de référence commun entre Dante et Marx. La sortie de ce paradigme se ferait au sein de l'économie, au sein des "relations de production". Tout comme celle de Dante est une sortie utopique universaliste (la révolution communiste universelle) de l'impasse dans laquelle la civilisation européenne s'était fourrée. Ici, nous devons comprendre quel problème l'analyse économique marxienne cache, mais écarter la solution "économiste", l'économisation du conflit, qui s'est avérée fausse.

La question de l'économie chez Marx ne porte pas sur ce que nous entendons par économie au sens strict. L'économie, comme la technologie, est une façon d'être dans le monde qui se traduit ensuite par un certain type de structure sociale, d'"économie". Entre autres choses, le fait que nous désignions l'économie comme ce qu'Aristote considérait comme la sphère de la chrématistique est expressif. L'oikonomia est l'administration de la maison, où il n'y a pas de délibération politique, puisqu'il s'agit d'exécuter les ordres du maître de maison, tandis que la sphère de la chrématistique, c'est-à-dire l'acquisition des richesses nécessaires à la communauté, étant une sphère collective, est soumise à la délibération politique.

Comme l'écrit Agamben dans un livre fondateur sur l'émergence d'une sphère de l'économie (Le Règne et la Gloire), celle-ci ne peut surgir qu'avec la fracture entre l'être et la volonté qui s'est produite avec le créationnisme. L'idée d'un monde entièrement administré (comme une maison) est née dans cette sphère. Celle de Marx est une critique radicale de l'économie (oikonomia) tout en restant dans la sphère de l'économie. Un christianisme sécularisé est la solution économique de Marx au problème posé par l'économie. Les derniers seront les premiers. La solution au problème de l'économie viendrait de l'intérieur de la sphère économique. La classe ouvrière, une classe née au sein de la sphère économique basée sur la poursuite de l'illimité, résoudra le problème de l'économie. Nous avons vu le caractère illusoire de cette solution, mais n'oublions pas que le problème dont elle découle est aussi réel que présent. Je le répète, l'économie en soi n'est pas un problème économique (au sens générique du terme comme la sphère des relations sociales dédiées à l'obtention de biens matériels, qu'Aristote appelait chrematistique), mais c'est l'idée de la maniabilité complète du monde. C'est l'idée qu'un contrôle total peut être établi sur le monde.

Comme l'écrit Agamben dans un livre fondateur sur l'émergence d'une sphère de l'économie (Le Règne et la Gloire), celle-ci ne peut surgir qu'avec la fracture entre l'être et la volonté qui s'est produite avec le créationnisme. L'idée d'un monde entièrement administré (comme une maison) est née dans cette sphère. Celle de Marx est une critique radicale de l'économie (oikonomia) tout en restant dans la sphère de l'économie. Un christianisme sécularisé est la solution économique de Marx au problème posé par l'économie. Les derniers seront les premiers. La solution au problème de l'économie viendrait de l'intérieur de la sphère économique. La classe ouvrière, une classe née au sein de la sphère économique basée sur la poursuite de l'illimité, résoudra le problème de l'économie. Nous avons vu le caractère illusoire de cette solution, mais n'oublions pas que le problème dont elle découle est aussi réel que présent. Je le répète, l'économie en soi n'est pas un problème économique (au sens générique du terme comme la sphère des relations sociales dédiées à l'obtention de biens matériels, qu'Aristote appelait chrematistique), mais c'est l'idée de la maniabilité complète du monde. C'est l'idée qu'un contrôle total peut être établi sur le monde.

La civilisation européenne est née sous le "péché originel" de la poursuite de l'illimité. Et elle s'est effondrée sous le poids de la volonté de puissance illimitée de ses nations, de la France à l'Angleterre en passant par l'Allemagne, dont l'héritage a été repris par les États-Unis, qui, bien qu'étant sur un plan strictement culturel une civilisation différente, ont néanmoins repris le modèle d'expansion illimitée. Entre autres choses, la domination mondiale des mers par les États-Unis, qui incarne cette projection illimitée du monde, n'a pas été obtenue entièrement par eux, mais a été largement héritée de la Grande-Bretagne.

Le modèle libéral oligarchique américain, aujourd'hui dominant, ne prévoit aucun conflit de classes, et surtout aucune représentation politique pour les classes inférieures, et les syndicats, en tant qu'organisation autonome des travailleurs, ont été vaincus par les classes dirigeantes américaines par la violence privée et étatique au début du siècle dernier. Si les systèmes politiques européens ont d'abord été oligarchiques par recensement, ils ont ensuite été démocratisés par le mouvement ouvrier, qui a commencé comme un mouvement pour le droit de vote. Le système politique américain a commencé par être formellement démocratique, mais en fait oligarchique, puisque les deux partis sont l'expression des classes supérieures.

Les syndicats et les partis issus du mouvement ouvrier européen après la Seconde Guerre mondiale ont mis en œuvre le "compromis social-démocrate" en raison de la présence de l'Union soviétique. Lorsqu'elle n'était plus nécessaire, avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'aide sociale a été largement démantelée. La classe moyenne américaine (et européenne) a elle-même subi un fort processus d'érosion. Aujourd'hui, nous sommes, comme les États-Unis, une société dans laquelle la moitié de la population ne se rend même pas aux urnes, car elle ne se sent pas et n'est pas représentée par les forces politiques existantes. Une oligarchie de facto. Le processus qui nous a vu perdre progressivement nos caractéristiques européennes pour ressembler de plus en plus aux États-Unis est en train de se mettre en place. Et l'Italie est le leader de ce processus en Europe.

La nouvelle donne n'était pas une "saison démocratique", mais une phase de ce que Sheldon Wolin appelle la "démocratie par le haut" dictée par la volonté des classes dirigeantes d'intégrer les masses populaires à qui l'on demandait de participer à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Cette phase a duré jusqu'à l'après-guerre et les "30 glorieuses", avec la prévalence des politiques keynésiennes. Il s'agissait de la véritable phase hégémonique des États-Unis, dans laquelle ils fonctionnaient comme le centre régulateur, à la fois de l'Occident et de l'ensemble du système mondial d'États, en conflit avec l'Union soviétique. Cette phase est certainement préférable à la phase "néo-libérale", mais elle ne peut pas exactement être décrite comme démocratique, avec une véritable organisation par le bas, avec des partis populaires et des syndicats comme en Europe. Le système européen et le système américain sont en fait deux systèmes différents qui se sont intégrés et ont fusionné.

La nouvelle donne n'était pas une "saison démocratique", mais une phase de ce que Sheldon Wolin appelle la "démocratie par le haut" dictée par la volonté des classes dirigeantes d'intégrer les masses populaires à qui l'on demandait de participer à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Cette phase a duré jusqu'à l'après-guerre et les "30 glorieuses", avec la prévalence des politiques keynésiennes. Il s'agissait de la véritable phase hégémonique des États-Unis, dans laquelle ils fonctionnaient comme le centre régulateur, à la fois de l'Occident et de l'ensemble du système mondial d'États, en conflit avec l'Union soviétique. Cette phase est certainement préférable à la phase "néo-libérale", mais elle ne peut pas exactement être décrite comme démocratique, avec une véritable organisation par le bas, avec des partis populaires et des syndicats comme en Europe. Le système européen et le système américain sont en fait deux systèmes différents qui se sont intégrés et ont fusionné.

L'un des facteurs qui, à mon avis, a été sous-estimé dans le démantèlement du modèle d'après-guerre, en tant que prolongement de la nouvelle donne, est l'échec et mat que les États-Unis ont connu pendant la guerre contre le Viêt Nam avec un vaste mouvement d'insoumission et des protestations anti-guerre massives. Cela détermine à mon avis le passage à une forme de "coercition libérale", pour reprendre un concept utilisé par Andrea Zhok à propos du passeport vert, qui visait à obliger toute la population à se faire vacciner, dans lequel on est formellement libre de ne pas se faire vacciner (il n'y a pas d'obligation légale), mais celui qui ne se fait pas vacciner est suspendu de son travail et de son salaire avec la perspective de le perdre et est marginalisé de la vie sociale.

La "coercition libérale" est une coercition indirecte qui est mise en œuvre par le biais de choses. Personne ne vous oblige à rejoindre l'armée, sauf qu'autrement vous avez de très bonnes chances de rejoindre les rangs des sans-abri. Similaire à la coercition qui s'applique au travailleur salarié, qui est formellement libre de ne pas s'engager dans l'armée et donc de mourir de faim. Cependant, la transformation de l'armée de masse de la Seconde Guerre mondiale en une armée professionnelle a nécessité un grand nombre de soldats, étant donné la domination mondiale des États-Unis, ce qui ne peut être réalisé qu'en exerçant une forte "coercition libérale" sur la société. Cette relation entre la forme de l'armée et la structure politique et aussi matérielle de la société est généralement négligée (elle a été analysée en extension par le sociologue allemand Otto Hintze), et est à mon avis l'une des causes de l'avènement du néolibéralisme, qui est essentiellement une verticalisation des relations de pouvoir, un renforcement de l'instrument coercitif indirect, par le contrôle des "choses", c'est-à-dire par le contrôle des moyens matériels de subsistance.

La "coercition libérale" est une coercition indirecte qui est mise en œuvre par le biais de choses. Personne ne vous oblige à rejoindre l'armée, sauf qu'autrement vous avez de très bonnes chances de rejoindre les rangs des sans-abri. Similaire à la coercition qui s'applique au travailleur salarié, qui est formellement libre de ne pas s'engager dans l'armée et donc de mourir de faim. Cependant, la transformation de l'armée de masse de la Seconde Guerre mondiale en une armée professionnelle a nécessité un grand nombre de soldats, étant donné la domination mondiale des États-Unis, ce qui ne peut être réalisé qu'en exerçant une forte "coercition libérale" sur la société. Cette relation entre la forme de l'armée et la structure politique et aussi matérielle de la société est généralement négligée (elle a été analysée en extension par le sociologue allemand Otto Hintze), et est à mon avis l'une des causes de l'avènement du néolibéralisme, qui est essentiellement une verticalisation des relations de pouvoir, un renforcement de l'instrument coercitif indirect, par le contrôle des "choses", c'est-à-dire par le contrôle des moyens matériels de subsistance.

Nous sommes actuellement intégrés dans le système occidental dirigé par les États-Unis et, par conséquent, les possibilités d'action politique dépendent de ce qui se passe aux États-Unis, en particulier des divisions internes au sein des classes américaines. La brève saison du "populisme", qui a constitué un faible obstacle et un coup d'arrêt à l'attaque des classes dirigeantes, est due à la présence de la présidence Trump. Je ne suis pas convaincu par la définition du "capitalisme absolu". À l'heure actuelle, le système semble si omniprésent qu'il paraît immuable, surtout lorsqu'on l'observe depuis la périphérie de l'empire. Cependant, des conflits profonds traversent le centre du système.

Aujourd'hui, nous nous trouvons intégrés dans le système américain, même si des parties d'un système autonome ont été préservées après la guerre et disparaissent progressivement. Mais si les nations et les peuples européens retrouvent un jour leur propre chemin dans l'histoire, cela impliquerait un véritable changement "anthropologique", c'est-à-dire le type de personnalité qui s'est développé au cours de décennies de "paix" dans l'ombre de la domination américaine. Un retour dans l'histoire des États européens, qui signifierait une participation active aux conflits américains, et non des "missions de paix" qui ne sont guère plus que symboliques, si l'on considère le nombre de morts, pourrait avoir des effets inattendus.

Un retour éventuel dans l'histoire des populations européennes pourrait conduire à une redécouverte de leur propre identité et de leur culture. C'est peut-être la raison pour laquelle les États-Unis ne voient pas d'un bon œil la reformation d'authentiques armées européennes, même s'ils en auraient besoin. Enfin, nous devons considérer que le système américain, bien que généré par le système européen, est un système différent; adopter le système américain tout court signifie adopter un modèle étranger, même si ces trois quarts de siècle de domination américaine laisseront toujours un héritage. Dans tous les cas, les masses ne sont pas une quantité négligeable, tout système doit d'une manière ou d'une autre réaliser une intégration de sa population, ou établir un contrôle sur elle, plus ou moins serré, si l'intégration hégémonique fait défaut. Par exemple, le système méritocratique confucéen chinois cherche des formes de légitimation par des formes de participation au niveau local, comme nous l'apprend Daniel A. Bell dans The China Model.

Aux États-Unis, le consensus de base est principalement fourni par le nationalisme, par la fierté de participer à la plus grande puissance du monde. Pour les nations européennes, le consensus a été recherché à travers le bien-être matériel, et l'identité vicariante d'être occidental, c'est-à-dire d'appartenir à la culture dominante du monde.

Aux États-Unis, le consensus de base est principalement fourni par le nationalisme, par la fierté de participer à la plus grande puissance du monde. Pour les nations européennes, le consensus a été recherché à travers le bien-être matériel, et l'identité vicariante d'être occidental, c'est-à-dire d'appartenir à la culture dominante du monde.

La tradition culturelle européenne comprend des formes d'organisation autonome du demos, de la polis grecque, à la Rome républicaine, aux communes médiévales, à l'action des masses dans les bouleversements démocratiques décisifs, de la révolution anglaise à la révolution française, ainsi que le rôle des mouvements nationaux qui ont conduit à la création d'États-nations, qui étaient également des mouvements de masse.

En Europe, l'ère de l'intégration des classes ouvrières grâce aux garanties de l'État-providence touche progressivement à sa fin, tandis que le système oligarchique devient de plus en plus un pur système de domination. Mais cette oligarchisation se heurte aux traditions démocratiques susmentionnées.

Le communisme marxien n'était qu'une partie du mouvement ouvrier européen, il a eu une fonction hégémonique pour des raisons extrinsèques, il est devenu hégémonique parce qu'il y a eu la révolution soviétique. Chez Lénine, le communisme se traduisait par l'anti-impérialisme, alors que la théorie marxienne a un fondement universaliste-mondialiste, qui voyait en fait l'expansionnisme capitaliste mondial anglais comme une force progressive, sans pour autant cacher ses aspects barbares. Cependant, le mouvement ouvrier ne peut être réduit au seul communisme, devenu hégémonique dans sa version léniniste. Mais si en Russie, un bouleversement de l'État était nécessaire (l'État tsariste s'étant révélé incapable de gérer les conflits avec d'autres États), cela n'était pas nécessaire dans les nations européennes. Cette hégémonie du léninisme était donc néfaste, malgré l'admiration que nous pouvons avoir pour la révolution soviétique. Pour le mouvement ouvrier européen, où aucune révolution interne n'était nécessaire pour adapter la forme de l'État, une stratégie de transformation de l'intérieur de l'État était plus appropriée. C'est pourquoi nous devons recommencer à parler du socialisme si nous voulons reprendre cet héritage. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si l'État qui s'est avéré le plus résistant face à l'impact du covid, auquel il a fait face sans déroger à ses principes de base, est précisément la Suède, qui a incarné ce modèle social-démocrate.

Comme le montre l'affaire Trump, avec son assaut final sur le Capitole, les conflits internes aux États-Unis ne sont pas superficiels et n'ont pas été résolus par la défaite électorale de Trump. Bien sûr, il ne s'agit pas de Trump ou de Biden, mais des options stratégiques possibles, et des morceaux de la société américaine, qui se coalisent autour de l'une ou l'autre figure.

Lucio Caracciolo a affirmé dans une interview que la stratégie de la Chine est d'attendre, consciente que les États-Unis "souffrent d'une maladie incurable". La conscience que nous ne pouvons pas exclure vient aussi aux Chinois du marxisme. L'expansionnisme américain est façonné par la relation "oikonomique" avec le monde, visant une croissance infinie, non pas simplement de la richesse, mais du pouvoir, est la raison d'être du système.

Mais dès que cette expansion rencontre une limite, des divisions internes commencent à apparaître, qui, selon le groupe Limes, sont profondes (voir le numéro intitulé Tempesta sull’America). Le groupe Limes voudrait jouer sur l'héritage de la culture romaine, l'empire romain qui, en tant que véritable empire, avait un Limes qui délimitait qui était à l'intérieur et qui était à l'extérieur, alors que les États-Unis n'ont pas de Limes parce qu'ils ne sont pas un véritable empire, mais devraient en acquérir un (comme ils le prétendent dans l'éditorial du numéro cité). Il est difficile de résoudre cette question uniquement par la bataille culturelle, les États-Unis devront se heurter à la limite (Limes). C'est pourquoi je crois que nous devons encore nous confronter à l'œuvre de Marx aujourd'hui. L'analyse du Capital concerne un problème encore fondamental et très réel aujourd'hui, la maladie génétique de la civilisation européenne, transférée en héritage aux USA, même si la solution marxienne, au sein de l'économie, s'est avérée être un échec. Le capital n'est pas seulement un problème économique, mais un problème de civilisation. Une fois de plus, la civilisation née en Europe, plus précisément en Italie à l'époque de Dante, comme Ulysse, l'archétype de l'homme occidental, devra rencontrer ses limites. Et la limite que nous avons atteinte est extrême. Même si les grands conflits actuels devaient déboucher sur un conflit nucléaire, je ne pense pas que ce serait la fin de l'humanité, ce qui est le côté négatif de l'idée de domination mondiale illimitée. Un conflit nucléaire ne pourra pas impliquer tous les coins de la terre, et après, la vie se reformerait de toute façon, comme le montre ce qui s'est passé autour de la zone de Tchernobyl. Ce serait quelque chose de terrifiant, mais ce n'est pas l'interrupteur qui éteint la vie sur terre.

Mais dès que cette expansion rencontre une limite, des divisions internes commencent à apparaître, qui, selon le groupe Limes, sont profondes (voir le numéro intitulé Tempesta sull’America). Le groupe Limes voudrait jouer sur l'héritage de la culture romaine, l'empire romain qui, en tant que véritable empire, avait un Limes qui délimitait qui était à l'intérieur et qui était à l'extérieur, alors que les États-Unis n'ont pas de Limes parce qu'ils ne sont pas un véritable empire, mais devraient en acquérir un (comme ils le prétendent dans l'éditorial du numéro cité). Il est difficile de résoudre cette question uniquement par la bataille culturelle, les États-Unis devront se heurter à la limite (Limes). C'est pourquoi je crois que nous devons encore nous confronter à l'œuvre de Marx aujourd'hui. L'analyse du Capital concerne un problème encore fondamental et très réel aujourd'hui, la maladie génétique de la civilisation européenne, transférée en héritage aux USA, même si la solution marxienne, au sein de l'économie, s'est avérée être un échec. Le capital n'est pas seulement un problème économique, mais un problème de civilisation. Une fois de plus, la civilisation née en Europe, plus précisément en Italie à l'époque de Dante, comme Ulysse, l'archétype de l'homme occidental, devra rencontrer ses limites. Et la limite que nous avons atteinte est extrême. Même si les grands conflits actuels devaient déboucher sur un conflit nucléaire, je ne pense pas que ce serait la fin de l'humanité, ce qui est le côté négatif de l'idée de domination mondiale illimitée. Un conflit nucléaire ne pourra pas impliquer tous les coins de la terre, et après, la vie se reformerait de toute façon, comme le montre ce qui s'est passé autour de la zone de Tchernobyl. Ce serait quelque chose de terrifiant, mais ce n'est pas l'interrupteur qui éteint la vie sur terre.

Le problème est le suivant : étant donné que l'expansion illimitée est la raison d'être du système, lorsqu'il se heurte à un mur en présence d'autres civilisations qui ont surgi des cendres des anciennes et se sont consolidées, je pense surtout à la Chine et à la Russie, mais il ne faut pas oublier l'Inde, l'Iran et la Turquie, ce système devra jouer le tout pour le tout pour détruire ce mur, c'est-à-dire en entrant en guerre ouverte avec les autres puissances, avec les conséquences terrifiantes que l'on peut imaginer. Pour l'instant, la stratégie est celle de l'"endiguement", mais cette stratégie n'a pas arrêté, et je crois qu'elle n'arrêtera pas, la montée en puissance de la Chine, donc soit nous devrons affronter la Chine de front, avec le risque d'un conflit au potentiel destructeur énorme, compte tenu des armes actuelles.