lundi, 25 novembre 2024

La Realpolitik sans la réalité

La Realpolitik sans la réalité

par Andrea Zhok

Source: https://telegra.ph/La-realpolitik-senza-realt%C3%A0-11-21-2

Apparemment, aux États-Unis, le président sortant Biden, vaincu et désavoué par son propre entourage qui le jugeait inapte à poursuivre son rôle de dirigeant, a autorisé l'Ukraine à utiliser ses missiles ATACAMS à longue portée (300 km) pour frapper des cibles en territoire russe.

La position américaine a été suivie par la France, qui autorisera l'utilisation en haute mer des SCALP, et par le Royaume-Uni, qui autorisera l'utilisation des STORM SHADOW.

Dès le premier jour du conflit russo-ukrainien, ou « opération spéciale » comme on l'a appelé, il était clair pour tous ceux qui n'étaient pas de mauvaise foi qu'une défaite militaire de la Russie par l'Ukraine + l'OTAN était inconcevable, sauf sous la forme d'une Troisième Guerre mondiale.

Personne ne pouvait penser un instant que si la Russie se trouvait en grande difficulté sur le champ de bataille dans une guerre conventionnelle, elle accepterait simplement une défaite stratégique sur son propre territoire. La seule possibilité d'une défaite russe qui ne passe pas par un holocauste nucléaire est un effondrement de l'économie dû aux sanctions, mais une fois que cette voie s'est avérée impraticable, la voie de la domination militaire est évidemment exclue. Un empire de la taille de celui de la Russie ne peut pas maintenir un contrôle central généralisé sur tous ses territoires. Son existence est permise et alimentée par la certitude perçue de l'unité du pays à l'avenir. Une défaite stratégique signifierait une dissolution interne et ce n'est pas quelque chose que Poutine, ou celui qui lui succédera, pourrait permettre sans recourir à toutes les options disponibles.

Cette image était évidente dès le départ.

C'est pourquoi, ainsi que pour des raisons humanitaires évidentes, la voie du compromis et d'une paix rapide aurait dû être suivie immédiatement.

Comme nous le savons, les pourparlers de paix, basés sur une reprise des accords de Minsk II, ont été systématiquement boycottés, non pas par Zelenski, mais par l'OTAN. Il a fallu l'intervention directe de Boris Johnson pour faire capoter l'accord déjà presque conclu à Istanbul quelques semaines après le début du conflit.

Aujourd'hui, après deux ans et demi de conflit, l'Ukraine est réduite à 29 millions d'habitants (elle en comptait 52 en 1993, et 41 à la veille du conflit). Le système d'infrastructure est dévasté. Le système économique est en fait en faillite et maintenu artificiellement en vie par les paiements occidentaux (non remboursables, mais surtout sous forme de prêts).

Une atmosphère surréaliste règne depuis longtemps à l'intérieur du pays, avec de véritables chasses à l'homme pour envoyer tous les hommes valides au front. Des scènes horribles de personnes kidnappées en pleine rue, battues puis entassées dans une camionnette pour être envoyées comme de la viande fraîche sur la ligne de front ont été vues des milliers de fois aujourd'hui (mais non pas, bien sûr, dans les médias menteurs de la communication grand public).

Dans ce contexte, nous voyons des gens comme Soros Jr (parce qu'en Occident, nous avons restauré les dynasties) se réjouir sur les médias sociaux de la décision de Biden (« C'est une grande nouvelle ! »).

Bien sûr, tout le monde, mais vraiment tout le monde, sait qu'une telle décision ne signifie que trois choses :

1) plus d'argent dans les poches de l'industrie de la guerre ;

2) plus de morts et de destructions parmi les personnes qui ne sont pas au front (les Russes et les Ukrainiens seront plus nombreux à être touchés à l'intérieur des terres) ;

3) un risque accru d'escalade vers la troisième guerre mondiale.

En revanche, absolument rien ne change ou ne peut changer de cette manière en ce qui concerne l'équilibre sur le terrain, où la Russie a conquis plus de territoire au cours du dernier mois que pendant toute la contre-offensive de l'année dernière.

En pratique, une fois de plus, les classes dirigeantes occidentales prouvent qu'elles n'ont que les défauts de la Realpolitik, mais pas ses mérites.

En effet, il est possible d'imaginer des choix de Realpolitik faits avec un cynisme froid, sachant qu'ils coûteront de nombreuses vies, et pourtant opter pour eux en sachant qu'ils peuvent atteindre des objectifs stratégiques à long terme (certainement un tel choix a été celui fait par Poutine avec le franchissement de la frontière ukrainienne en février 2022). Il s'agit de choix machiavéliques et amoraux, mais défendables en termes de rationalité collective à long terme, typique d'organismes complexes tels que les États et les empires.

Les choix occidentaux d'aujourd'hui, au lieu de relever de la Realpolitik, ne font montre que de cynisme, mais sans aucun contact avec la réalité.

Ils sont prêts à manœuvrer les êtres humains sur l'échiquier de l'histoire comme des pions dont on peut se passer librement, sauf qu'ils ne sont pas des maîtres d'échecs mais des singes de théâtre, des Zampanòs modernes en version brillante.

Mais, dira-t-on, derrière les clowns qui s'agitent sur la scène, derrière les bouchers qui servent à récolter des voix dans les talk-shows, il y a peut-être une puissance obscure, peut-être avec un agenda obscur, mais rationnelle à sa manière, non? Bien sûr, ce ne sont pas les Biden ou les Scholz qui mènent la barque, mais il y a peut-être des manœuvres derrière, le fameux «Deep State»?

Et malheureusement, ceux qui pensent en ces termes sont encore trop optimistes, car ils humanisent et rationalisent l'oligarchie des manœuvriers, en en faisant un nouveau Sauron: sombre, maléfique, mais à sa manière rationnel.

Mais non, la situation est bien pire. L'oligarchie des manipulateurs en coulisses existe bien sûr, mais elle n'est ni un parti, ni une association secrète, ni une secte, mais un ensemble mobile de partis, d'associations secrètes, de sectes, de lobbies divers, totalement incapables de planifier le mal, même à long terme; très capables, en revanche, de tenir la barre à tribord de leur propre intérêt économique à court et moyen terme. Et c'est le seul élément qui les relie en profondeur.

Ce qui facilite la réalisation de cet intérêt est autorisé et promu par certains. Ce qui entrave cet intérêt est bloqué, censuré, défini. Dans un mécanisme «darwinien», les idées, les idéologies, les initiatives culturelles, les journaux, les personnalités qui sont favorables sont autorisés, favorisés, se reproduisent, se développent. Les autres languissent dans la misère. C'est ainsi que prend forme une sorte d'« idéologie » de l'« État profond », que personne n'a conçue et qui est de nature purement superstructurelle.

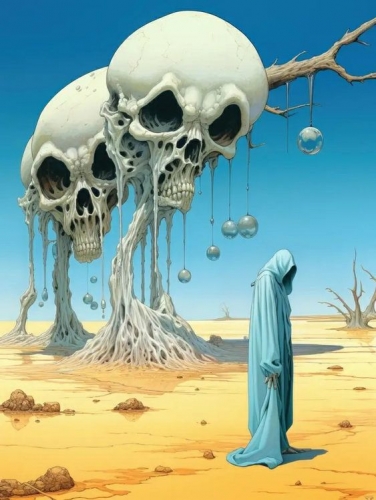

Le résultat global est ce que nous pouvons appeler l'empire du cynisme sans tête.

Nous avons construit une énorme machine à tuer, immensément complexe et destructrice, et dans le cockpit, nous avons placé une bande de singes qui tripotent les commandes.

17:41 Publié dans Actualité, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zhok, actualité, ukraine, europe, realpolitik, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 août 2024

La modernité libérale se dévore elle-même

La modernité libérale se dévore elle-même

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-modernita-liberale-divora-se-stessa

La synthèse extrême de cette époque, qu'il s'agisse des Jeux olympiques sexuellement ambigus, des affrontements ethniques au Royaume-Uni, des massacres quotidiens de Palestiniens par la "seule démocratie du Moyen-Orient", de la censure sociale, etc. peut, à mon avis, être articulée en deux étapes fondamentales.

1) La modernité libérale commence par détruire systématiquement tous les fondements, toutes les distinctions essentielles, tous les principes directeurs, toutes les traditions, toutes les coutumes, et ce au nom de la liberté et de sa propre "supériorité des lumières". De la culture libérale (post-Lumières, libéraliste/néolibérale, relativiste, individualiste, "progressiste")

"Là où elle est arrivée au pouvoir, [...] elle a détruit toutes les conditions de vie féodales, patriarcales et idylliques. Elle a déchiré sans pitié les liens pittoresques qui, dans la société féodale, liaient l'homme à ses supérieurs naturels, et n'a laissé d'autre lien entre l'homme et l'homme que l'intérêt nu, l'impitoyable "paiement comptant". Elle a noyé dans l'eau glacée du calcul égoïste les saintes secousses de l'exaltation religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange ; et à la place des innombrables franchises laborieusement acquises et brevetées, elle a placé la seule liberté d'un commerce sans scrupules. En un mot, à l'exploitation voilée d'illusions religieuses et politiques, elle a substitué l'exploitation ouverte, sans prétention, directe et sèche" (Marx, Manifeste, section I).

L'attitude de Marx oscillait de manière caractéristique entre la conscience de la dynamique destructrice et la fascination face au pouvoir révolutionnaire. Lorsque Marx a écrit ces lignes, cette ambivalence était bien compréhensible, car une grande partie de l'ancien monde méritait d'être enterrée et l'incendie socioculturel en cours épargnait l'effort d'enterrement.

Mais comme c'est le cas pour les incendies réels, une fois qu'ils ont atteint une certaine masse critique, ils s'enflamment d'eux-mêmes et ne peuvent plus être contenus et régulés (Marx a imaginé le communisme comme un moyen de contenir et de réguler l'incendie allumé par la modernité libérale, d'en faire un four utile à l'humanité, mais il a largement sous-estimé à quel point l'humanité elle-même, toute idée substantielle d'elle, était ainsi en train d'être incinérée).

2) Ensuite, quand après des années, des décennies ou des siècles, le chaos commence à dominer, quand toute catégorie s'est dissoute dans un relativisme que l'on croit génial, quand la désorientation, la prévarication et le sentiment d'injustice s'imposent avec elle, quand tout ordre est compromis, toute direction inintelligible, quand la liberté s'est transformée en arbitraire, les règles en exceptions, l'essence en accident, quand tout cela est devenu peu à peu une seconde nature et une forma mentis généralisée, alors s'ouvre une nouvelle ère de coercition, de sanction, de surveillance et de contrôle, de violence du pouvoir constitué, à l'égal des moments les plus sombres de l'Ancien Régime, mais à la différence de celui-ci, portée non par le poids d'une tradition, mais par l'insoutenable légèreté de l'arbitraire.

L'arbitraire des lobbies bigarrés, des multinationales anonymes ou des oligarques lointains.

L'irrationalité des parcours décisionnels, leur illogisme, leur contradiction interne, leur opportunisme flexible les rendent difficilement saisissables (et ceux qui tentent de les rationaliser sont facilement accusés de "conspirationnisme").

Dans ce contexte, les identités personnelles et collectives se délitent, laissant place, génération après génération, à des états de plus en plus dissociés, irrésolus, à la fois fragiles et agressifs.

Le conflit systématiquement alimenté par le choc de croyances désorganisées, de fragments motivationnels sauvages, la réduction du fondement ontologique au caprice psychologique, la divergence des attentes mutuelles, crée le terrain où se développe l'acceptation de la répression, de la surveillance, des jugements sommaires, voire de la violence hâtive.

La modernité libérale se dévore, et nous sommes tiraillés entre un bol alimentaire et un résidu de vie entre les dents.

18:37 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : modernité, modernité libérale, philosophie, andrea zhok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 juin 2024

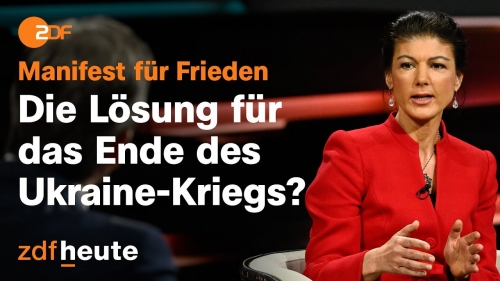

Plus qu'un simple vote de protestation, mais moins qu'un vote pour une réelle alternative

Plus qu'un simple vote de protestation, mais moins qu'un vote pour une réelle alternative

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/qualcosa-di-piu-di-un-mero-voto-di-protesta-ma-qualcosa-di-meno-di-un-voto-per-un-alternativa

Parmi les diverses analyses biaisées du vote européen, il en est une, très répandue, qui lie la progression (relative) des partis de droite ou nationalistes dans le paysage politique à l'atmosphère belliqueuse, selon la logique qui associe la droite au tempérament belliciste.

Cette analyse, outre qu'elle exprime une inquiétante cécité face à la réalité, est particulièrement dommageable. En effet, elle fournit un alibi de plus aux nombreux bien-pensants qui continuent à lire la politique avec les catégories binaires d'il y a cent ans (gauche-droite, progrès-réaction, pacifisme-bellicisme, etc.)

Or, s'il y a une chose qui est claire, c'est que les forces politiques qui ont le plus alimenté le bellicisme sur la scène européenne sont les forces du centre (les "modérés pour la nucléarisation", comme von der Leyen) et les forces progressistes autoproclamées de gauche ou de centre-gauche (du SPD de Scholz, à Renaissance de Macron, en passant par les Verts d'Annalena Baerbock).

Les forces de droite récompensées par les élections sont presque toutes (la seule exception significative est notre Meloni) opposées à la guerre, opposées à l'envoi d'armes en Ukraine, opposées aux sanctions contre la Russie (non par russophilie, mais parce qu'elles sont conscientes qu'elles nous font plus de mal qu'à la Russie).

Même lorsque la droite au pouvoir n'est pas récompensée, comme en Hongrie, elle est contestée sur des questions de corruption interne, et non sur la ligne politique. C'est ainsi qu'en Hongrie, les deux principaux partis sont le Fidesz, avec 46%, suivi de Tisza, dirigé par un dissident du Fidesz, avec 31%, et dont le programme de politique étrangère ne se distingue pas de celui d'Orban.

La menace de guerre et la lutte contre l'autodestruction économique de l'Europe sont les points sur lesquels la droite a gagné, là où elle a gagné.

Le fait que, sur ces questions, la gauche n'ait pas réussi à frapper un grand coup depuis un certain temps donne à réfléchir.

Chez les héritiers historiques des partis socialistes et populaires - ainsi que chez les Verts - prévaut aujourd'hui un atlantisme obtus, une vision manichéenne et fortement idéologisée de l'histoire et de la politique, une vision du monde d'une abstraction déconcertante, qui a perdu tout contact avec le bon sens avant même d'avoir perdu le contact avec les biens communs. C'est cette abstraction européenne qui met en place les chaises du Titanic (avec des batailles héroïques sur les droits LGBTQ, les voitures électriques et la certification thermique) tout en nous préparant à la guerre avec le sourire (le CO2 est très mauvais pour nous, mais pour les radiations ionisantes et l'uranium appauvri, tant pis).

Cependant, les forces de droite qui sortent victorieuses, comme l'AfD ou, avec un programme beaucoup plus édulcoré, le Rassemblement national de Le Pen, ne représentent pas des réponses réalistes à la désorientation actuelle de l'électorat.

Ils sont plus qu'un simple vote de protestation, mais moins qu'un vote pour une alternative.

Malgré quelques signes intéressants, comme le succès de la Bündnis Sahra Wagenknecht en Allemagne, il n'y a toujours pas de signe d'une alternative solide sur le plan programmatique.

PS. Je prends toutefois le pari que la politique européenne ne changera pas d'un iota. Parce qu'elle n'est pas décidée en Europe.

15:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, andrea zhok, élections européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 mai 2024

La parabole de l'Occident et le nouveau potlatch

La parabole de l'Occident et le nouveau potlatch

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-parabola-dell-occidente-e-i-nuovi-potlach

Dans le cadre politique international qui caractérise cette phase historique, il y a un facteur que je trouve extrêmement inquiétant. Il s'agit de la combinaison, dans le monde occidental, d'un facteur structurel et d'un facteur culturel. Je vais essayer d'en esquisser les aspects fondamentaux de manière volontairement schématique.

1) LE CONTEXTE STRUCTUREL

L'Occident a acquis une position hégémonique mondiale au cours des trois derniers siècles. Il l'a fait grâce à certaines innovations (européennes) qui lui ont permis d'accroître de manière décisive la production industrielle et la technologie militaire.

Au cours du 19ème siècle, l'Occident a imposé ses lois, ou contrats, à la quasi-totalité du monde. Des régions du monde comme l'Amérique du Nord et l'Océanie ont radicalement changé leur configuration ethnique, devenant des colonies stables de populations d'origine européenne. Des empires asiatiques vieux de plusieurs milliers d'années se sont retrouvés dans un état de protectorat, de colonie ou d'assujettissement. L'Afrique est devenue une source de main-d'œuvre gratuite et de matières premières.

Tout cela s'est produit à la lumière d'un modèle économique qui avait structurellement besoin d'une croissance constante pour maintenir sa fonctionnalité, y compris la paix intérieure. Le dynamisme expansif de l'Occident s'explique par le fait que le système avait besoin de marges bénéficiaires constantes et que les entreprises étrangères garantissaient des rendements substantiels (ce qui leur permettait de bénéficier d'un financement solide).

Ce processus a connu des hauts et des bas jusqu'au début du 21ème siècle.

Plus ou moins avec la crise des subprimes (2007-2008), une difficulté majeure à maintenir la domination sur un système mondial démographiquement, politiquement et culturellement trop vaste a été signalée. Le système de développement occidental, largement fondé sur la libre entreprise décentralisée, a commis, dans sa recherche de marges bénéficiaires, des erreurs impardonnables pour une puissance impériale telle qu'elle était devenue entre-temps (d'abord sous la forme de l'empire britannique, puis de l'empire américain). La sphère financière ayant des marges bénéficiaires plus importantes que la sphère industrielle, on a assisté à une délocalisation constante de l'industrie manufacturière occidentale vers des pays lointains à bas salaires. Si cette opération a réussi dans certains pays à l'organisation interne fragile, qui ont été et restent de simples producteurs subsidiaires, politiquement subordonnés aux puissances occidentales, elle n'a pas réussi dans certains pays qui offraient plus de résistance pour des raisons culturelles, la Chine en tête.

L'émergence de certaines contre-puissances dans le monde est désormais un fait historique incontestable et incontournable. Un Occident qui a joué pendant des années toutes ses cartes sur la domination financière et technologique se voit défié par des contre-pouvoirs capables d'une résistance efficace tant sur le plan économique que sur le plan militaire. En ce sens, la guerre russo-ukrainienne, avec les erreurs fatales commises par l'Occident, représente un moment de transition historique : le fait d'avoir poussé la Russie et la Chine dans une alliance forcée a créé le seul pôle mondial véritablement invincible, même pour l'Occident unifié. Les États-Unis étaient tellement inquiets de perturber une éventuelle collaboration fructueuse entre l'Europe (l'Allemagne en particulier) et la Russie qu'ils ont négligé une collaboration beaucoup plus puissante et décisive, celle entre la Russie et la Chine précisément.

Mais que se passe-t-il lorsque l'Occident dirigé par les États-Unis est confronté à un contre-pouvoir insurmontable ? Tout simplement, le modèle - expérimenté dans la dernière phase sous le nom de « mondialisation » - fondé sur l'attente d'une expansion incontestée et de marges bénéficiaires en constante dilatation s'arrête brusquement. Les chaînes d'approvisionnement apparaissent hypertrophiées et incontrôlables, à un moment où les États-Unis ne sont plus les seuls à tirer sur le pays. Le cauchemar systémique du modèle libéral-capitaliste se profile : la perte d'un horizon d'expansion. Sans perspectives d'expansion, c'est tout le système, à commencer par la sphère financière, qui entre dans une crise sans issue.

2) L'ARRIÈRE-PLAN CULTUREL

C'est ici qu'intervient le deuxième protagoniste du scénario actuel, à savoir le facteur culturel. La culture élaborée au cours des trois derniers siècles en Occident est tout à fait particulière. Il s'agit d'une approche culturelle universaliste, anhistorique et naturaliste qui, grâce également aux succès obtenus sur le plan technoscientifique, a fini par s'interpréter comme la Vérité Ultime, sur le plan épistémique, politique et existentiel. La culture occidentale, qui a conquis le monde non pas grâce aux capacités de persuasion de ses vertus morales, mais grâce à celles de ses obusiers, a cependant imaginé qu'une culture capable de construire des obusiers aussi efficaces ne pouvait être qu'intrinsèquement Vraie.

L'universalisme naturaliste nous a détournés de l'évaluation des différences historiques et culturelles, en assumant leur caractère contingent, de simples préjugés qui seront surmontés. Cette approche culturelle a créé un dommage dévastateur, qui a coïncidé en Europe avec l'américanisation galopante de ses propres grandes traditions : l'Occident, devenu le système vassalique de la puissance américaine, apparaît aujourd'hui culturellement totalement incapable de comprendre son propre caractère de détermination historique, qui ne peut être sereinement universalisé. L'Occident, se pensant comme l'incarnation du Vrai (Démocratie libérale, Droits de l'homme, Science) n'a donc pas les outils culturels pour penser qu'un autre monde (et même plusieurs) est possible.

3) L'IMPASSE DE L'HISTOIRE OCCIDENTALE

Si l'on combine maintenant les deux facteurs, structurel et culturel, que nous avons évoqués, on aboutit à l'image suivante : l'Occident sous direction américaine ne peut maintenir son statut de puissance, garanti par la perspective d'une expansion illimitée, et d'autre part il ne peut même pas imaginer de modèle alternatif, puisqu'il se conçoit comme la Dernière Vérité.

Cette aporie produit un scénario d'époque tragique.

L'Occident dirigé par les Américains est incapable de reconnaître un « plan B » et, d'autre part, comprend que le « plan A » est rendu physiquement infranchissable par l'existence de contre-pouvoirs indéniables. Cette situation ne produit qu'une seule tendance tenace, celle d'œuvrer à la disparition de ces contre-pouvoirs internationaux.

Pour simplifier, les Etats-Unis n'ont d'autre perspective sur le terrain que de soumettre les contre-pouvoirs eurasiatiques (Russie, Chine, Iran-Perse ; l'Inde est déjà largement sous contrôle), comme ils l'ont été dans le passé. Mais cette soumission ne peut aujourd'hui passer que par un conflit, qu'il s'agisse d'une guerre ouverte ou d'une somme de guerres hybrides visant à déstabiliser l'« ennemi ».

Mais, à ce stade, la situation est rendue particulièrement dramatique par un autre facteur structurel. Bien que les États-Unis sachent qu'ils ne peuvent pas faire face à une guerre ouverte où tous les coups sont permis (nucléaire), ils ont une très forte incitation à maintenir la guerre sur le plan hybride à « basse tension ». Cela s'explique par la raison structurelle évoquée plus haut: une perspective d'augmentation de la production est nécessaire.

Mais comment garantir une perspective d'augmentation de la production dans un contexte où l'expansion physique n'est plus possible (ou est trop incertaine) ? La réponse est malheureusement simple : une perspective de croissance de la production dans ces conditions ne peut être garantie que si l'on crée simultanément des fours où ce qui est produit peut être brûlé en permanence. Il y a un besoin systémique d'inventer des Potlatchs colossaux et sanglants qui, à la différence des Potlatchs des Amérindiens, doivent détruire non seulement des objets matériels, mais aussi des êtres humains.

En d'autres termes, l'Occident dirigé par les Américains a un intérêt inavouable mais impératif à créer de plus en plus de plaies systémiques d'où le sang peut s'écouler, afin que les forces productives puissent fonctionner à plein régime et que les marges de profit puissent être vitalisées. Et quelles formes peuvent prendre ces blessures qui détruisent cycliquement et puissamment les ressources ?

Deux viennent à l'esprit : les guerres et les pandémies.

Seul un nouvel horizon de sacrifices humains peut permettre à la Vérité Ultime de l'Occident de rester debout, de continuer à être crue et adorée.

Et si rien ne change dans la prise de conscience généralisée des populations européennes, principales perdantes de ce jeu, je crois que ces deux cartes destructrices seront jouées sans pitié, de manière répétée.

21:58 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, andrea zhok, occident, occidentalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 décembre 2023

Le patriarcat est dépassé, la guerre des sexes est ouverte

Le patriarcat est dépassé, la guerre des sexes est ouverte

Giulia Bertotto s'entretient avec Andrea Zhok

Source: https://www.sinistrainrete.info/societa/26877-andrea-zhok-il-patriarcato-e-superato-la-guerra-tra-i-sessi-e-in-atto.html

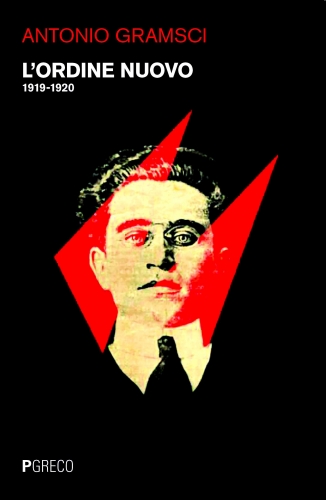

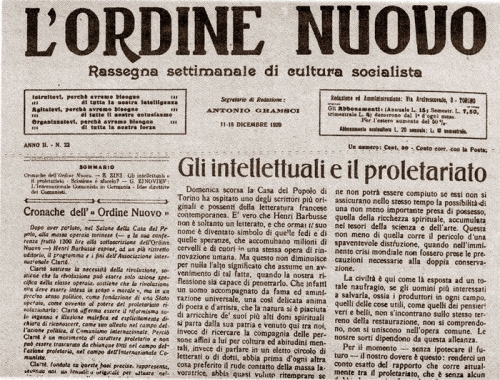

Andrea Zhok, professeur de philosophie morale à l'université de Milan, collabore avec de nombreux journaux et magazines. Parmi ses ouvrages les plus récents, citons : "Critique de la raison libérale" (2020), "Au-delà de la droite et de la gauche : la question de la nature humaine", publié par la courageuse maison d'édition Il Cerchio, qui a également publié "La Profana Inquisizione e il regno dell'Anomia" (L'inquisition profane et le règne de l'anomie). Sur la signification historique du politiquement correct et de la culture woke" (2023).

Dans ce dernier essai, agile mais très dense, doté d'une force critique extraordinaire, il explique comment le pouvoir de censure, autrefois détenu par les institutions ecclésiastiques, est aujourd'hui l'apanage du mouvement libéral (gauchiste), notamment américain, qui conditionne également notre système catégoriel et de valeurs.

Cette "attitude d'inspection policière du langage", explique-t-il, est née dans la sphère académique pour ne pas heurter une minorité opprimée, et repose sur un détachement intellectuel majeur par rapport au registre et au langage populaires. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de forme, car les mots sont chargés ontologiquement et parce que les transgresseurs du commandement politiquement correct sont rendus incapables de participer au débat public sur des questions aussi fondamentales que "l'éducation, la famille, la structure de la société, la procréation, l'affectif, la nature humaine et l'histoire". Ainsi, la défense des catégories lésées devient rapidement un instrument de diffamation à l'encontre de quiconque veut contester le dogme de la victime.

Dans la société de l'Inquisition profane, "il n'y a proprement aucune valeur, mais une seule dévalorisation: la violation de l'espace d'autrui".

Il ne s'agit pas de morale individuelle (la seule valable pour les libéraux), mais de celle que l'on retrouve dans l'étymologie du terme mos : Zhok dénonce que sans valeurs partagées, il y a désintégration cognitive, émotionnelle et morale de la société. Sans morale entendue dans le sens que l'auteur récupère, c'est-à-dire le comportement collectif et la coutume, nous ne nous reconnaissons plus en tant qu'espèce humaine : c'est la véritable extinction qui nous menace avec le néolibéralisme woke.

* * * *

Professeur Zhok, dans les premières pages de votre dernier livre, vous expliquez que des mouvements comme l'antipsychiatrie ou le féminisme naissant avaient toutes les raisons de lutter contre les discriminations et les stéréotypes (terme cher à l'Inquisition profane) mais que, dans une deuxième phase de leur combat, ils ont dégénéré et leurs revendications sont devenues des tentatives de démolition des différences biologiques, tentatives que vous appelez "fluidification catégorielle". À qui profite donc ce travail de démolition éthico-linguistique ?

Comme le dit un vieil adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Souvent, les mouvements qui ont eu de mauvais effets avaient des origines nobles, justifiées et bien intentionnées. C'est le cas du mouvement dit "antipsychiatrique" des années 1960 et du féminisme. Dans ces deux cas, le processus de dégénérescence s'est produit avec l'alliance involontaire qui a été établie à un certain moment avec le néolibéralisme. Cette alliance est née de la défaite historique des revendications de 68. De ces multiples revendications, souvent très idéalistes, il ne restait que les aspects qui pouvaient être conciliés avec l'influence renouvelée du libéralisme - qui était resté à l'arrière-plan pour l'essentiel depuis 1914.

Le nouveau libéralisme des années 1970 a séparé la composante sociale de la composante libertaire dans l'héritage des mouvements de 68. La dimension sociale, communautaire et coopérative disparaît totalement, tandis que la composante libertaire est mobilisée, lui donnant l'interprétation typiquement libérale, où la liberté est l'opposition pure et simple à toute contrainte et à toute limite (la "liberté négative"). C'est ainsi que des instances nées pour répondre à des problèmes précis et concrets sont devenues des théories générales abstraites : l'antipsychiatrie s'est transformée en une tendance à détruire le paradigme même de la normalité mentale, tandis que le féminisme s'est transformé en une forme de déclaration de guerre perpétuelle contre la famille et le sexe opposé.

Le paradigme du wokisme est un bourbier de contradictions : normalisation des pathologies et pathologisation de la famille, liberté sexuelle ostentatoire mais politisation exagérée de la sexualité, respect radical de la nature alors que l'idée de nature humaine est rejetée. Êtes-vous d'accord ?

Le paradigme du wokisme est contradictoire mais ne souffre pas de ses contradictions car son point de départ est déjà fondamentalement irrationaliste. A l'origine, ce paradigme repose principalement sur une lecture des revendications politiques du postmodernisme français, qui remet fondamentalement en cause l'idée même de rationalité humaine, perçue comme une cage catégorielle. Le postmodernisme s'est exprimé sous des formes philosophiquement contestables mais dignes, comme l'anti-essentialisme, la réduction du naturel au culturel, le subjectivisme... Mais une fois franchie la sphère académique, ces positions se sont très vite transformées en un irrationalisme générique, qui s'imaginait "révolutionnaire" parce qu'il "brisait les limites", alors qu'il n'était que la mouche du coche des expressions les plus dégradées de la liquéfaction capitaliste.

Quelle est la part de l'inconscient dans le "politiquement correct" ?

Vous écrivez à propos de l'identité sexuelle "mais une société harmonieuse doit-elle vraiment être une société qui supprime les différences identitaires internes en tant que signes avant-coureurs possibles d'oppression et de conflit ?" et vous utilisez une métaphore très concrète expliquant que ce serait comme arracher les dents de tout le monde parce que quelqu'un pourrait mordre. L'illusion de contrôler le mal en réprimant les différences (entre le sain et le pathologique, l'homme et la femme, entre les ethnies). Quelle est la part d'ingéniosité et de rentabilité et quelle est la part d'inconscience dans ce mécanisme de défense contre la violence ?

Ce mécanisme de défense est extrêmement primitif, je ne dirais donc pas qu'il est ingénieux, mais sa nature très élémentaire le rend puissant et capable d'être appliqué dans des directions très différentes. Dans tout conflit, il y a toujours une diversité entre les entités en conflit. La réponse primitive, enfantine, la plus immédiate est de penser à abolir le conflit en abolissant la diversité des entités en conflit. Par exemple, s'il y a un conflit entre riches et pauvres, la réponse primitive peut être: égalisons de force tous les revenus et tous les biens et le conflit sera résolu. En effet, cette idée a toujours été considérée comme attrayante dans sa simplicité, et ce n'est que lorsqu'elle a été exprimée concrètement que l'on s'est rendu compte à quel point elle était socialement dysfonctionnelle.

La même primitivité peut être observée dans le cas des différences sexuelles, qui existent en tant que résultat naturel et ont passé l'épreuve de l'évolution parce qu'elles permettent une complémentarité féconde. Mais bien sûr, la complémentarité qui pouvait fonctionner dans une société de chasseurs et de cueilleurs n'est pas la même que celle qui peut fonctionner dans une société agricole, qui n'est pas la même que celle qui peut fonctionner dans une société industrielle moderne.

Les solutions sociales ne sont pas toutes faites, et les trouver à travers l'histoire de l'humanité est toujours une entreprise qui coûte des efforts et demande de l'ingéniosité. Malheureusement, la modernité néolibérale a perdu la capacité de gérer la complexité sociale et nourrit des solutions simplificatrices, qui ne cherchent pas une nouvelle complémentarité mais un simple effacement de la diversité.

L'Inquisition profane a ses hérétiques et ses saints. Elle explique comment la victimisation d'un groupe est fonctionnelle pour légitimer le tribunal du politiquement correct à lancer des anathèmes séculaires et des condamnations médiatiques. La victimisation automatique des femmes ne les rend-elle pas paradoxalement moins émancipées, déjà accablées, déresponsabilisées, privées de leur possibilité d'affirmation sociale et professionnelle ?

En effet, la tendance à la victimisation du féminin est souvent combattue par de nombreuses femmes qui se sentent, à juste titre, rabaissées par ce mécanisme. L'idée de "quotas réservés" ("quotas roses"), par exemple, laisse souvent un arrière-goût désagréable, comme s'il s'agissait d'aider quelqu'un qui, autrement, ne pourrait pas s'en sortir tout seul.

Mais même dans ce cas, le monde est d'une complexité qui dépasse toute réponse simpliste. Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne l'employabilité dans le secteur privé (et par conséquent les niveaux de salaire), les femmes ont souvent un désavantage potentiel, lié au fait qu'elles sont considérées comme "à risque de grossesse" et donc comme une charge potentielle pour l'entreprise. Il s'agit là d'un fait objectif et d'un problème réel, qu'un État digne de ce nom devrait traiter sur le fond. Au lieu de cela, le problème est abordé de manière tout à fait erronée si on l'aborde de manière idéologique, moraliste, comme s'il s'agissait d'une "discrimination masculine" ou d'un problème similaire. Ces interprétations ouvrent d'une part un espace à la victimisation, qui peut être psychologiquement réconfortante pour certains, mais laissent d'autre part tous les problèmes intacts, ne faisant qu'éveiller le ressentiment et alimenter le conflit entre les sexes.

Giulia Cecchettin, controverse et instrumentalisation entre patriarcat et féminisme

À la lumière de ce qui a été dit jusqu'à présent, nous pouvons parler d'un cas atroce qui a défrayé la chronique, le meurtre de Giulia Cecchettin, qui, comme toujours, a polarisé le discours public italien (avec des instrumentalisations obscènes) entre ceux qui en attribuent la cause au patriarcat et ceux qui l'attribuent à la maladie mentale. Dans votre livre, vous abordez les deux aspects, la psychopathologie de l'individu et les dynamiques collectives (Jung a en effet parlé de l'inconscient collectif). Et si les deux avaient un champ d'interaction permanent ? Selon vous, les féminicides généralisés sont-ils dus à l'héritage du patriarcat ou à la perte de valeurs ?

En préambule, je tiens à préciser que je ne parle jamais de cas particuliers, qui nécessitent une analyse détaillée des personnes impliquées, des circonstances, etc. pour être traités. Il va de soi que tout acte de violence, et a fortiori tout meurtre, doit être condamné avec la plus grande fermeté. Mais ce n'est jamais là que se jouent les désaccords. Ce que je pense, c'est que le fait de poser la question du "féminicide" comme une question d'urgence est entièrement une construction médiatique, une construction qui s'inscrit dans les tendances culturelles dégénératives que j'examine dans le livre. Cette conviction, pour être correctement argumentée, nécessiterait une longue discussion. Je me limiterai ici à quelques considérations simples.

L'analyse de ces événements tend systématiquement à effacer les données primaires établies, afin d'habiller le tout de grandes théories moralisatrices et confuses (les "fautes du patriarcat"). Non seulement cela n'aide pas à résoudre quoi que ce soit, mais cela cause des dommages sociaux, en augmentant la suspicion mutuelle et la guerre entre les sexes.

Le premier fait à retenir est si banal qu'il est presque gênant de le rappeler. Le fait que les hommes aient davantage recours à la violence physique que les femmes ne nécessite pas d'explications culturelles complexes. Il suffit de connaître le fonctionnement de certains facteurs physiologiques bien connus. Que les hommes aient, en moyenne, une plus grande propension à transformer la colère en violence physique et qu'ils aient, en moyenne, une plus grande force physique sont des faits évidents, connus depuis des millénaires, et dont nous connaissons aujourd'hui très bien les bases organiques (hormonales) et évolutives.

La culture n'a rien à voir ici, et encore moins une culture qui n'existe pas dans l'Occident industriel, comme le "patriarcat". Si nous constatons qu'il y a plus d'actes violents ou de meurtres perpétrés par des hommes que par des femmes, c'est un fait évident qui ne nécessite aucune explication particulière. La disposition à l'agression était, et est encore souvent, utile à la survie et s'est donc développée davantage chez l'un des deux sexes, celui qui n'a pas eu à mener une grossesse à terme. Sic est.

Quand, par contre, un problème peut-il s'expliquer sur le plan socioculturel ?

Par exemple, lorsque le nombre de meurtres augmente avec le temps, ou lorsque les meurtres sont anormalement concentrés sur quelques cibles. Dans le cas des "féminicides" - je parle de la réalité italienne - il n'y a pas d'augmentation du phénomène dans le temps (au contraire, il y a une diminution progressive), et les femmes, qui représentent la moitié de la population, représentent environ un tiers des victimes d'homicides volontaires (elles ne sont donc pas une cible privilégiée).

J'anticipe les objections possibles en notant que les femmes en tant que telles ne représentent pas nécessairement une minorité parmi les victimes de meurtres. En parcourant les données d'Eurostat, on constate par exemple qu'à Malte, les femmes représentent 80% des victimes d'homicides volontaires, en Lettonie 62%, en Norvège 57%, en Suisse 56%, etc. Face à des données où un sexe représente plus de 50% des cas, on peut s'attendre à ce que ce ne soit qu'à ce moment-là que l'on puisse légitimement s'interroger sur d'éventuelles raisons sociales.

Un mot sur le soi-disant "patriarcat". Il est franchement insupportable de constater le marasme mental produit par l'utilisation de ce mot. Pour autant que l'on puisse parler de sociétés patriarcales, il s'agit de modèles sociaux liés à l'agriculture ou au pastoralisme, de type préindustriel, où des communautés composées de grandes familles élargies exerçaient la plupart des fonctions de jugement exercées aujourd'hui par les tribunaux. Dans ce contexte, le sommet de l'autorité appartenait à l'homme le plus âgé (patriarche). Ce modèle social, qu'on le veuille ou non, a cependant totalement disparu dans l'Occident d'aujourd'hui.

Les familles sont nucléaires, fragiles, sans autorité et les pères sont des figures affaiblies. Le terme "patriarcat" est utilisé comme un mot magique pour donner le ton, mais en fait, si et quand on a quelque chose en tête, il renvoie à des formes de machisme banal. Mais parler de machisme ou de patriarcat sont deux objets complètement différents, et les stratégies pour y remédier sont différentes, je dirais même opposées. Si nous pensons que le problème est le patriarcat, par exemple, nous verrons dans le rôle éducatif et affectif de la famille un fardeau dont il faut se débarrasser; si nous pensons que le problème est le machisme (qui se dégage de la sous-culture du piège, par exemple), nous pourrons plus facilement voir dans le rôle éducatif, affectif et normatif des familles, une partie de la solution.

Il est certain qu'il existe des niches de machisme dans la société actuelle, tout comme il existe des niches de ce que j'appellerais le "suprémacisme féministe", qui est son opposé symétrique. La symétrie que je veux évoquer n'est pas une simple provocation. Le masculinisme est la présomption d'une supériorité (morale? mentale?) de l'homme sur la femme. Ce que j'ai appelé, faute d'un mot établi, le "suprémacisme féministe" est la présomption d'une supériorité (morale? mentale?) de la femme sur l'homme. Il est certain que ces deux positions existent dans une certaine mesure dans la société actuelle. Qu'elles soient toutes deux des absurdités sans espoir, en revanche, n'est que mon opinion personnelle.

12:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zhok, guerre des sexes, féminisme, masculinisme, wokisme, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 novembre 2023

L'Europe a de nombreux torts, mais le principal est qu'elle s'est autodétruite

L'Europe a de nombreux torts, mais le principal est qu'elle s'est autodétruite

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-europa-ha-molte-colpe-ma-la-principale-e-di-essersi-autodistrutta

Il y a beaucoup d'intellectuels "intégrés" dans les troupes des détenteurs de capitaux qui accusent tous les dissidents d'être "anti-occidentaux".

Si vous doutez des propriétés thaumaturgiques d'un produit thérapeutique administré de force, vous êtes un conspirationniste anti-scientifique et anti-occidental.

Si vous doutez que l'Ukraine soit le bastion de la démocratie et que la Russie soit dirigée par un fou qui veut conduire ses chars à Lisbonne, vous êtes un poutinien anti-occidental.

Si vous doutez qu'Israël soit par définition une pauvre victime, injustement tourmentée par des bourreaux palestiniens jaloux et antisémites, alors vous êtes pro-terroriste et anti-occidental.

Le terme "occidental" est assez ambigu, puisqu'il englobe aujourd'hui tout ce qui tombe sous l'influence des États-Unis et de leurs proxies dans le monde entier. Ce que je voudrais préciser ici, c'est que si ces intellectuels de service entendent par "anti-occidental" "anti-européen", ils se trompent lourdement.

Hormis les intellectuels salariés et ceux qui pensent savoir ce qui se passe dans le monde parce qu'ils lisent Repubblica-Corriere, pour les dissidents conscients, il s'agit d'une phase historique de grave détresse culturelle.

Il en est ainsi parce que quiconque n'est pas un parvenu culturel connaît l'extraordinaire richesse, la multiplicité et la profondeur de la culture européenne, et en est fier à juste titre.

S'il n'y a évidemment plus de place pour l'arrogance de ceux qui croyaient, il y a un siècle, qu'il n'y avait qu'une seule culture au monde digne de ce nom, la culture européenne, et que tout le reste n'était que barbarie, il n'en reste pas moins vrai que la culture qui est née en Grèce au 6ème siècle avant J.-C. et qui s'est ramifiée pendant deux millénaires et demi en un éventail de sciences, d'arts et de connaissances en Europe et au-delà, est un héritage incroyable, qui exige l'humilité de tout intellectuel.

Qui a seulement perçu les mondes spirituels émanant de Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Dante, Descartes, Spinoza, Leibniz, Monteverdi, Michel-Ange, Cervantès, Purcell, Shakespeare, Bach, Mozart, Wagner, Mahler, Debussy, van Gogh, Dostoïevski, Thomas Mann, Niels Bohr, etc. etc. ? ceux qui ont vécu ne serait-ce qu'une petite partie de cette expérience ne peuvent que souffrir terriblement de voir tout cela dévoré, perverti et détruit par l'accident historique qu'est l'hégémonie américaine au cours des 70 dernières années.

L'Europe a de nombreux torts, mais le principal est qu'elle s'est détruite elle-même il y a un siècle, laissant la voie libre à ce parvenu enrichi qu'est le neveu américain, qui l'a conduite, étape par étape, à devenir une laide copie d'elle-même, sacrifiable comme une doublure.

Et notre souffrance est de savoir que nous sommes maintenant du mauvais côté de l'histoire, aussi mauvais qu'il y a un siècle, mais aujourd'hui, en plus, il est aussi perdant ; et de sentir que l'effondrement imminent entraînera avec lui sous les décombres ce patrimoine qui, lui aussi, est unique.

14:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, europe, affaires européennes, andrea zhok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 octobre 2023

La crise de l'Occident et la bataille pour l'âme européenne

La crise de l'Occident et la bataille pour l'âme européenne

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-crisi-dell-occidente-e-la-battaglia-per-le-anime-europee

La phase historique que nous vivons est marquée par une crise profonde, voire terminale, de l'empire américain. Avec le reflux de la mondialisation économique et l'affaiblissement de l'emprise américaine sur le monde, les processus de contrôle, de chantage et de déstabilisation stratégique promus par les centres de pouvoir américains se sont accélérés.

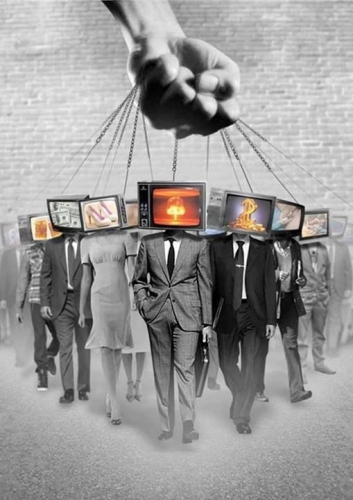

Les pays du bloc d'alliance américain étant tous des démocraties libérales, le problème du contrôle de l'opinion publique est central. Ainsi, une bataille fondamentale pour l'âme des populations occidentales a commencé, et cette bataille a son épicentre non pas en Amérique, mais en Europe, où la tradition d'une culture critique et plurielle était beaucoup plus vigoureuse qu'aux États-Unis.

Le premier pas dans cette direction a été la soumission de l'Union européenne à la chaîne de commandement américaine, une soumission testée lors de l'affaire de la pandémie, et maintenant bien établie. Peu de gens se souviennent que le projet européen est né sous les auspices d'un contrepoids à la puissance américaine, d'un troisième pôle organisé qui s'opposerait non seulement au modèle soviétique, mais aussi à celui des alliés américains. Ce rôle autonome, inspiré par l'expérience des États-providence européens de l'après-guerre, est entré en crise avec la transformation de la Communauté européenne en Union européenne, avec le tournant néolibéral du traité de Maastricht, et n'est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir.

Afin de comprendre les extrêmes de la bataille des âmes en cours, jetons un coup d'œil, à titre d'exemple, sur quelques faits récents liés au conflit israélo-palestinien.

Ces derniers jours, l'UE a demandé aux META de retirer de leurs plateformes tout contenu considéré comme de la "désinformation", sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial.

Le commissaire européen Thierry Breton est intervenu officiellement auprès d'Elon Musk pour l'inciter à agir afin de contrôler et de censurer la "désinformation" sur Twitter en lien avec le conflit israélo-palestinien.

La loi sur les services numériques adoptée par l'Union européenne en 2022 est la première intervention législative qui institutionnalise la censure sur les plateformes médiatiques européennes. Bien entendu, ce qui reçoit le stigmate de "désinformation" et de "fake news" ne sont toujours que les thèses qui dérangent le récit officiel, et le contrôle des agences de "vérificateurs de faits indépendants" garantit que les autorités reçoivent continuellement les bonnes balles à écraser.

Entre-temps, le manège des changements et des modifications de pages Wikipédia au contenu inconfortable a repris, dans la lignée de ce qui s'est passé avec le Covid et l'Ukraine.

En Italie, l'appareil des matraques médiatiques en service permanent qui peuplent la télévision et les journaux a été activé dans les expéditions punitives désormais habituelles à l'égard des dissidents ayant un profil public pertinent. Ainsi, Alessandro Orsini et Elena Basile sont devenus l'objet insistant de railleries, d'embuscades médiatiques et de fatwas. Le pauvre Patrick Zaki, qui était une idole du grand public, est tombé instantanément en disgrâce en jouant sur des candidatures européennes et divers avantages pour avoir naïvement dit ce qu'il pensait d'Israël et de la Palestine. Moni Ovadia, pour qui les escouades médiatiques ne recourent pas à l'habituelle équation antisioniste = antisémite, a été prié de démissionner de son poste de directeur du théâtre municipal de Ferrare.

Au niveau international, les journalistes qui ne se contentent pas de recopier les pamphlets des apparatchiks américains courent systématiquement le risque d'être victimes d'une mitraillade accidentelle. C'est ce qui est arrivé l'autre jour à des journalistes de Reuters et d'Al Jazeera, mais la liste des journalistes tués par l'armée israélienne ces dernières années est longue.

Heureusement qu'il y a des journalistes comme les nôtres, qui s'assoient dans la dînette romaine en faisant tournoyer des drapeaux de supporters et en jouant les ventriloques de l'ami américain, sinon on ne saurait pas où canaliser les prébendes et les accolades.

A ce stade, l'intérêt américain est tout entier dans la multiplication des foyers de conflits car cela lui permet d'exploiter ses deux dernières forces résiduelles: sa prééminence durable en matière d'armement conventionnel et sa situation géographique isolée qui l'immunise contre les conséquences immédiates des conflits qu'elle suscite. C'est dans cet esprit que l'on comprend ce qu'a révélé hier la consultation de courriels internes (Huffington Post), à savoir que le département d'État américain a découragé les diplomates travaillant sur les questions du Moyen-Orient de faire des déclarations publiques contenant des mots tels que "désescalade", "cessez-le-feu", "fin de la violence", "effusion de sang", "rétablissement du calme". Les ordres stables consistent à jeter de l'huile sur le feu.

Dans ce contexte, le contrôle du flux de l'opinion publique est crucial.

La méthode - il faut bien le comprendre - n'est plus celle de la censure systématique, réclamée par les autocrates d'il y a un siècle, mais celle de la manipulation et de la censure nuancée.

À cet égard, on peut prendre l'exemple de la "nouvelle" d'il y a quatre jours sur les 40 bébés décapités par le Hamas. La nouvelle a été diffusée sur la base d'un ouï-dire et, le lendemain, elle faisait la une de plus ou moins tous les organes de presse du monde. Hier, la journaliste de CNN Sarah Snider, qui avait initialement rendu la "nouvelle" virale, s'est excusée parce que l'information n'avait pas été confirmée. Sky News a déclaré aujourd'hui que la nouvelle n'avait "pas encore" été confirmée (après quatre jours, sur quoi s'appuie-t-on ? sur des experts en effets spéciaux ?)

Certains diront naïvement que cet aveu de CNN est un signe de la liberté de la presse en Occident. Mais bien sûr, l'asymétrie entre une nouvelle sensationnelle étalée à la une du monde entier et les doutes éventuels qui filtrent plus tard entre les lignes ici et là équivaut politiquement à avoir orienté la majorité de l'opinion publique dans une direction précise (l'indignation émotionnelle contre les tueurs), même si dans quelques mois ou quelques années, on admettra calmement que la nouvelle était en fait sans fondement.

C'est ce que l'on pourrait appeler la "méthode Colin Powell" ou la méthode "les bons Indiens sont des Indiens morts".

Tout d'abord, on crée une affaire suffisante pour diaboliser l'une des parties et on le fait avec suffisamment de vigueur pour produire une opération d'extermination.

Une fois l'opération terminée, on admet cavalièrement que les choses ne se sont pas passées ainsi, tout en se vantant de son honnêteté et de sa transparence.

On a d'abord brandi des fioles de prétendues armes chimiques devant l'ONU, on a exterminé un État souverain, des femmes, des enfants, des chiens et des hamsters, puis des années plus tard - entre un scotch et un autre apéro - on a admis avec un sourire distrait que, bon, c'était une ruse, que faire, celui qui l'avait subie l'avait effectivement subie.

On commence par exterminer la population indigène des Amérindiens, en les présentant comme d'horribles monstres assoiffés de sang, puis, lorsqu'ils sont réduits à des attractions folkloriques, on lance une industrie cinématographique pleine de bons Indiens et de colons consciencieux.

Dans le monde contemporain, il n'est pas nécessaire de tenter l'exploit, aussi complexe que futile, de bloquer 100% d'informations vraies. Il suffit de manipuler, de censurer, de filtrer sélectivement la masse du public et ce, juste assez longtemps pour créer des dommages irréversibles.

Mais le cynique se bercerait d'illusions s'il pensait qu'aujourd'hui ce jeu destructeur n'a en son centre que quelques millions de "pions palestiniens sacrifiables". Si la situation n'est pas immédiatement gelée et désamorcée, les peuples d'Europe sont et seront au centre de la grande opération de démolition en cours.

C'est l'Europe qui subit déjà et subira l'impact de la dévastation des relations avec l'Est à cause de la guerre en Ukraine.

Et c'est l'Europe qui subira l'impact d'une déstabilisation durable du Moyen-Orient, où un conflit impliquant Israël, la Syrie, le Liban, l'Iran et peut-être aussi l'Irak, l'Egypte, la Jordanie, etc. représenterait une bombe sociale et économique indéfinie pour l'Europe - sans parler des risques d'une implication directe dans la guerre.

Et curieusement, le seul plus petit dénominateur commun de ces conflits réside dans le rôle des États-Unis, qui sont aussi la force qui en profite le plus et celle qui a la plus grande capacité d'influencer les médias internationaux.

Mais il va sans dire que quiconque relie les points est un conspirationniste.

23:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, manipulation médiatique, médias, crise de l'occident, andrea zhok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 octobre 2023

Les mécanismes du déploiement propagandiste et les ultrabellicistes

Les mécanismes du déploiement propagandiste et les ultrabellicistes

par Andrea Zhok*

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/26539-andrea-zhok-i-meccanismi-di-schieramento-e-gli-ultra-della-guerra.html

En un clin d'œil, toute la rhétorique sur la guerre en Ukraine s'est éteinte et s'est tout de go reportée sur le conflit israélo-palestinien. Mais choisir de ne pas analyser, embrasser les mécanismes de déploiement des diverses propagandes, c'est une bête façon d'avoir une opinion sans avoir à se donner la peine de penser.

Les mécanismes de sélection habituel, avec le schéma gauche-droite, sont depuis longtemps une forme de pathologie politique et sociale.

Ils sont le succédané de la capacité de réflexion. Ils permettent d'avoir une opinion sans se donner la peine de réfléchir.

Et donc, comme c'est toujours le cas pour la bêtise, elles sont plus nocives encore que la nébulosité: la seule chose qui est plus nocive socialement et politiquement que la méchanceté, c'est l'abrutissement.

La réalité et l'histoire sont toujours traversées par des raisons multiples, par des lignes de motivation plurielles.

Il n'y a que dans les films qu'il y a un bien et un mal absolus. Et reconnaître ce fait ne signifie pas ne pas assumer la responsabilité de jugements même tranchés, mais cela signifie comprendre que, pour chaque position que les humains prennent collectivement, aussi déplorable soit-elle, il y a des raisons, et que ce n'est qu'en évaluant ces raisons que l'on peut tenter de trouver une solution.

Couvrir les panneaux d'affichage et les journaux de drapeaux, de banderoles et de slogans est le symptôme d'une faiblesse d'analyse et contribue toujours à la non-résolution des problèmes.

Dans l'histoire, il n'y a pas de bons et de mauvais supporters.

Il peut y avoir des luttes pratiques où l'on est forcé de prendre parti dans l'action réelle.

Mais même dans ce cas, il ne faut pas confondre l'acuité des choix pratiques avec l'encouragement ou la diabolisation du camp adverse.

D'autant plus que pour ceux qui ne sont pas directement impliqués, pour ceux qui ne sont pas obligés par les circonstances de prendre parti sur un plan pratique, l'encouragement idéologique et la diabolisation d'un camp ou d'un autre constituent un péché mortel, ils contribuent à l'imbécillité publique, à l'exacerbation des conflits, à l'incompréhension, à la destruction.

* Compte rendu d'Andrea Zhok, philosophe et universitaire italien, professeur d'anthropologie philosophique et de philosophie morale à l'université de Milan.

18:40 Publié dans Actualité, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulation, propagande, andrea zhok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 septembre 2023

L'artériosclérose politique incurable des droitards et des gauchistes

L'artériosclérose politique incurable des droitards et des gauchistes

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-inguaribile-arterosclerosi-politica-di-destri-e-sinistri

Pour reprendre un chemin vertueux dans ce pays (=l'Italie), une multitude de conditions doivent mûrir, mais nous pouvons commencer par les plus fondamentales, en attendant plus.

Une condition préalable minimale pour comprendre quoi que ce soit du monde contemporain devrait être l'abandon définitif, complet et sans hésitation ni indécision de l'appareil politique oppositionnel du 20ème siècle.

Il y a un effondrement systématique des facultés d'analyse chaque fois que les mécanismes à ressort de la condamnation des "fascistes" à gauche et des "communistes" à droite sont déclenchés.

Dès que quelqu'un, à gauche, voit se profiler des traits qui évoquent les schémas "antifa", tout l'appareil des réactions à ressort y associées est activé (racistes ! xénophobes ! intolérants ! obscurantistes ! etc.) et immédiatement apparaît devant les yeux, comme dans les images de Gestalt, toute la figure du squadriste fasciste brutal contre lequel, par définition, on ne peut pas argumenter, mais seulement s'armer.

Et la capacité réflexive s'effondre au niveau du gibbon.

Dès que quelqu'un à droite voit se profiler un trait qui rappelle plus ou moins latéralement les schémas "anticommunistes" avec leurs réactions réflexes (paupéristes ! bouffeurs de curés ! matérialistes sordides ! expropriateurs ! etc.), immédiatement la figure du garde rouge du goulag apparaît à l'horizon, les lèvres s'arquent de dégoût et une dose de rodenticide est souhaitée.

Et la capacité réflexive est réduite à celle d'un pitbull.

Cela paraît incroyable, mais ces réflexes conditionnés fonctionnent encore et font des dégâts terrifiants, permettant la survie d'une "gauche" unie seulement par l'antifascisme le plus vil et d'une droite unie seulement par l'anticommunisme le plus pathétique.

Et cela ne s'applique pas seulement à la gauche ou à la droite standard, mais aussi à ceux qui se considèrent comme des consciences critiques.

On ne peut pas entendre des gens respectables qui, face aux débordements de Meloni, sautent sur l'occasion en craignant le "danger fasciste", parce qu'entre un rabotage sur la souveraineté et un rabotage de la culture nationale, notre dame de Garbatella intercale quelques clichés décisionnistes.

On n'entend pas les gens sérieux s'insurger à un moment donné contre le "danger communiste" qu'incarnerait Klaus Schwab (sur la base du "vous n'aurez rien et vous serez heureux").

Ce sont bien là des signes d'infantilisme, de régression anale, d'incapacité à retirer de sa bouche la tétine réconfortante du 20ème siècle.

Une règle sûre aujourd'hui pour déterminer que quelqu'un ne sait pas de quoi il parle ou écrit est de le voir jouer la carte de l'anticommunisme ou de l'antifascisme.

Ce sont des signes d'artériosclérose politique qui bloquent complètement la prise de conscience du monde réel qui nous entoure.

19:52 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, andrea zhok, gauche, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 septembre 2023

L'abîme de la dégénérescence

L'abîme de la dégénérescence

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-abisso-degenera...

Le tollé soulevé par l'intervention d'un médecin critique à l'égard des vaccins anti-coronavirique dans l'émission de Marcello Foa nous fait comprendre pourquoi il n'y aura jamais de pacification sociale dans ce pays après ce qui s'est passé avec la gestion nationale criminelle de la pandémie.

Après avoir déformé, menti, censuré, brimé, ostracisé, suspendu et licencié d'une manière qui ferait honte à n'importe quelle dictature, le bloc de pouvoir national italien, avec le PD social-démocrate en son centre, ne peut pas tolérer et ne tolérera jamais l'émergence d'une quelconque vérité (ce sont en effet des gens à qui la vérité donne un érythème).

Quiconque a suivi l'affaire covidique, non pas à travers les menteurs en série de l'appareil médiatique dominant, mais en recherchant des informations directes, sait maintenant tout ce qu'il y a à savoir et qui ne peut être dit ici.

En fait, il a toujours été impossible dans ce média d'exposer l'avalanche de données, d'histoires personnelles et d'articles scientifiques qui prouvent que l'administration covidique, et en particulier la vaccination forcée de la population, était un crime, et non un crime sans victime.

Mais face à un crime soutenu par la quasi-totalité de l'arc constitutionnel, la presse, l'Ami américain et la Cour constitutionnelle, le blanc devient noir et les criminels deviennent des bienfaiteurs.

Il ne peut y avoir de paix, et il n'y en aura jamais, tant que toutes les abominations produites par cette classe dirigeante n'auront pas été révélées.

Mais, dans un style bien établi, une classe dirigeante de bandits couvre ses crimes précédents en en commettant de nouveaux, ne permettant pas aux gens de s'attarder sur le mal passé, parce qu'ils doivent poursuivre un nouveau mal.

Ainsi, après un emprisonnement forcé et un laissez-passer pour pouvoir vivre, nous sommes passés à la destruction systématique du peu qui reste de l'économie réelle et de l'indépendance nationale. Nous nous sommes engagés dans un conflit qui n'était pas le nôtre, et nous l'avons fait sous la forme la plus autodestructrice, et aussi - disons-le - la plus civilement sordide, en nous en prenant systématiquement aux citoyens d'une autre nation en tant que détenteurs de cette citoyenneté.

L'abîme dégénératif dans lequel nous nous enfonçons continuera jusqu'à ce que nous réussissions la tâche véritablement titanesque de reconstruire culturellement et civilement nos pays. Et le seul moyen d'y parvenir est d'abandonner progressivement, mais totalement, le processus d'américanisation entamé après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

18:58 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, andrea zhok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 18 juillet 2023

L'empire de l'image, celle du consommateur

L'empire de l'image, celle du consommateur

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-impero-dell-immagine-di-consumo

Ce qu'ils ont en commun :

1) l'idée que l'Occident peut se passer des combustibles fossiles et abandonner les moteurs à combustion alors que le reste du monde n'y pense même pas ;

2) l'idée que l'armée russe est technologiquement arriérée, qu'elle se bat avec des piques, qu'elle est dirigée par un fou et qu'elle s'effondre parce que nous envoyons nos armes aux Ukrainiens ;

3) l'idée que si vous êtes un homme mais si vous décidez ce matin d'être une femme, cela signifie que vous êtes une femme, point final, et que le reste n'est qu'arguties conservatrices et scrupules d'anachronique ;

4) l'idée que l'Europe peut survivre en tant que puissance économique en l'absence d'approvisionnement en énergie bon marché ;

etc. etc. ?

Il existe de nombreuses façons de décrire de manière unitaire le processus historique qui aboutit à ces contre-vérités (et à d'autres), mais si nous voulons le décrire en termes quasi philosophiques, nous pouvons dire qu'il s'agit tout simplement de cas de subjectivisme absolu, un subjectivisme encore plus radical que les formes les plus extrêmes de l'idéalisme subjectif de type Berkeley.

Ici, le monde est tel qu'il est simplement parce que je le pense, et le fait que je le pense le rend tel.

Il est intéressant de noter comment la politique, et plus encore la politique internationale, qui a toujours été avant tout de la "Realpolitik", est devenue au cours des dernières décennies le domaine incontesté non pas tant des vœux pieux que d'une batterie de délires volontaristes dans lesquels la réalité est, sans reste, ce que l'on veut qu'elle soit. Et si elle n'est pas d'accord, tant pis pour la réalité.

La nature, dont on se gargarise sous des formes pseudo-écologistes, a en fait disparu et s'est réduite un peu à un conte de Disney (peut-être amendé) et un peu à un lieu idéal, fonctionnel pour nous rappeler nos péchés. La nature que l'on imagine défendre n'est en fait jamais qu'une image publicitaire de la nature, comme un aperçu à savourer lors des prochaines vacances rêvées.

Le remplacement de la nature par une image socialisée de celle-ci est d'ailleurs le trait dominant de tout le débat sur l'autodétermination sexuelle, qui d'un sujet particulier mais néanmoins intéressant est devenu une obsession globale sur laquelle se livre une bataille idéologique de longue haleine.

Le domaine de l'image célèbre naturellement ses triomphes les plus incontestés lorsqu'il doit gérer l'opinion publique autour de pays hostiles et/ou de peuples lointains. Les exigences de la propagande sanctifient ce penchant de notre époque en en faisant un devoir civique (la construction d'une opinion publique docile comme arrière-garde du front de guerre).

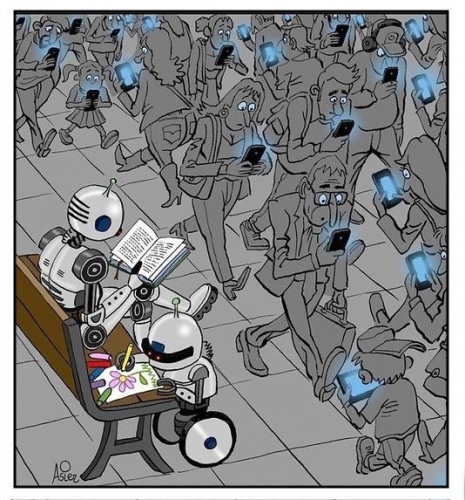

Ici, l'autre jour, je réfléchissais à un fait inquiétant de la jeunesse contemporaine, tel qu'il ressort d'un échantillonnage d'interactions sur les réseaux sociaux. Je constatais l'extraordinaire et irrépressible niveau de dépendance à une pression publicitaire, largement occultée, qui ramène l'horizon de ses aspirations à la sphère de la consommation-admiration-jeunesse.

À ce niveau, la victoire des mécanismes du marché est totale et incontestée. L'adhésion aux modèles de consommation et aux types de biens en tant qu'horizon de valeur est sans scrupules et totalement inconsciente. Il ne s'agit pas de "croire la publicité". Pendant longtemps, la publicité n'a pas fonctionné principalement sous la forme directe du message publicitaire, mais sous des formes obliques - et infiniment plus efficaces - consistant à proposer une image du monde et des modèles humains, à laquelle les biens, les services et les fonctions correspondent comme par magie avec une étiquette de prix.

Dans ce processus, il n'y a pas seulement la vente du produit, mais la vente d'une image de soi et des autres. Ce que l'on appelait autrefois l'idéologie s'est transformée sans relâche en publicité directe, mais surtout indirecte (dans les films, à travers les influenceurs, etc.).

La formation sentimentale de ces nouvelles générations se forge sur cette modélisation unidimensionnelle, qui devient alors aussi l'unique objet de diatribes, de polarisations et de "débats civils". Et de fait, l'agenda idéologique des jeunes coïncide au millimètre près avec l'agenda précuit de la "classe créative" : autodétermination génitale, écologisme du niveau du journal de Greta, mépris pour toute forme de vie qui s'écarte de l'image du centre aisé d'une métropole américaine, animalisme disneyen, catalogue de méchants extrait directement de l'agenda de la NSA, etc.

Cette soumission totale à une culture manipulatrice de l'image est d'ailleurs sans issue, car d'une part même l'école et l'université en sont de plus en plus imprégnées, et d'autre part la capacité de lecture autonome - seule source à laquelle on pourrait s'adresser pour puiser dans des modèles différents et non commerciaux - ne fait plus partie des facultés primaires.

Dans la lecture, l'imagerie est créée de manière autonome par le lecteur, ce qui fait toujours de la lecture un acte où l'on apprend et où l'on crée simultanément. Mais l'habitude de naviguer dans un système d'images créées par soi-même fait apparaître la lecture comme un médium comparativement fatigant et paralyse son développement.

Le résultat naturel de ce processus est une réduction verticale de la capacité de lecture structurée au niveau de la lecture d'un e-mail ou d'un tweet, tandis que cette faculté particulière autour de laquelle la civilisation des derniers millénaires s'est construite semble être sur le point de disparaître.

Ainsi, en réfléchissant à l'évolution de la conscience de la jeunesse contemporaine vers un monde d'images manipulatrices, je me suis demandé ce qui se passerait lorsque cette génération deviendrait la classe dirigeante. Seulement, à y regarder de plus près, la génération d'aujourd'hui est déjà la deuxième à vivre cette condition, mais sous une forme plus extrême que la précédente.

Et la génération précédente est celle qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale des classes dirigeantes et des classes productives : la prédominance de cette forme de subjectivisme idéaliste qui rend ses propres projections plus réelles que la réalité est donc déjà un premier fruit de cette dynamique.

Cette conclusion met en garde contre la perspective optimiste selon laquelle "cela ne peut pas durer longtemps, tôt ou tard ils s'effondreront". Oui, ils s'écraseront (c'est-à-dire nous nous écraserons tous), mais en l'absence de développement de facultés alternatives, ce ne sera pas une leçon de réalisme, une incitation à analyser le monde et sa complexité, mais une simple incitation à changer d'imagerie, à choisir une autre image fantaisiste dans les rayons de ce supermarché cosmique que nous imaginons être notre monde.

20:58 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, problèmes contemporains, andrea zhok, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 juillet 2023

Pas de révolution en France

Pas de révolution en France

par Andrea Zhok

Source: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-andrea_zhok__in_francia_non__rivoluzione/39602_50241/

Les scènes qui nous parviennent de France, si elles provenaient de n'importe quel pays "mineur" aux alliances faibles, seraient considérées comme le prélude d'une guerre civile, d'un renversement de régime.

Le nombre d'émeutiers dans tout le pays est tel que la police ne peut rien contrôler. Dans certains quartiers (à Angers), des affrontements ont eu lieu entre citoyens "normaux" et citoyens "émeutiers".

Le "monopole de la violence" qui définit l'État semble dissous.

Bien sûr, il ne s'agit pas et ne peut s'agir d'une révolution, car une révolution nécessite une ligne directrice, des revendications politiques, un modèle positif à imposer.

Or, il n'y a rien de tout cela ici, rien qui puisse transformer cette fièvre sociale en une vision d'une société meilleure.

D'un autre côté, c'est aussi exactement la raison pour laquelle les soulèvements de ce type réussissent - dans le sens où ils ébranlent sérieusement l'autorité établie.

Car s'il s'agissait d'une protestation organisée, politisée, visant à convaincre et à proposer, avec un agenda défini, elle aurait depuis longtemps été mise sous contrôle, surveillée par l'appareil de sécurité, sabotée par les médias, infiltrée avec grande subtilité, afin d'empêcher l'émergence d'une véritable alternative. Car les démocraties libérales - tout comme les autocraties - travaillent constamment à la préservation du pouvoir de ceux qui sont déjà au pouvoir.

Il a circulé un jour l'idée - très sage dans son principe - que la démocratie, en garantissant une réelle représentation des revendications d'en bas, serait en mesure de désamorcer les protestations violentes et de permettre une amélioration harmonieuse de l'ensemble du corps social. Mais les démocraties libérales ont depuis longtemps exprimé leur tendance ploutocratique flagrante, devenant des forteresses protégeant le capital et les initiés des zones à circulation réduite.

Par conséquent, en l'absence de représentation et en présence des mécanismes habituels d'exclusion, d'exploitation et de fragmentation des sociétés capitalistes, la seule voie qui reste ouverte est celle de la destruction, du pillage et de la violence cathartique.

Les sociétés démocratiques libérales ont souvent tenté de canaliser ces dynamiques dans des enceintes contrôlées comme les stades et les rixes dominicales entre Ultras. Mais au-delà d'une certaine limite, la frustration et la colère ne peuvent plus être enfermées et explosent.

Ayant réussi à balayer toute politique démocratique authentique, ayant émoussé les mécanismes de participation, ayant bloqué toutes les voies d'accès au pouvoir avec le concours zélé des chiens de garde médiatiques, les élites se sont garanties la non-contestabilité légale de leur domination.

Mais cela ne laisse place qu'à l'explosion illégale, à la dévastation incontrôlée, sans but précis, si ce n'est de faire savoir que "nous existons aussi".

Ce ne sera pas une révolution, et ceux qui l'animent ne seront pas des héros de la révolution. En effet, les révolutions et les héros doivent encore disposer de conditions sociales pour mûrir, conditions que les sociétés libérales-démocratiques ont démolies, créant un contexte social désintégré, individualiste, névrosé et paralysé dans sa capacité à raisonner.

Ils voulaient des bêtes de somme, ils ont obtenu - et obtiendront de plus en plus - des bêtes de proie.

18:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, europe, affaires européennes, politique internationale, andrea zhok, émeutes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 juin 2023

Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)

Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)

Compte rendu de Venceslav Soroczynski

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/25758-venceslav-soroczynski-andrea-zhok-oltre-destra-e-sinistra-il-cerchio-2023.html

On sait qu'il y a essentiellement deux façons de voter: avec les enfants et sans les enfants. Lorsqu'on est parent, on manipule délicatement le bulletin de vote, on entre dans l'isoloir comme dans les églises d'autres religions mystérieuses, on lit les noms pensivement et on fait son choix le cœur sur la main. Le vote, après avoir commis l'imprudence de confier un enfant à la réalité, semble avoir plus de poids dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, dans ces moments-là, l'idée fulminante et insoutenable de Flaiano selon laquelle, si l'on n'est pas de gauche à vingt ans et de droite à cinquante ans, on n'a rien compris à la vie, ne nous vient même pas en aide. C'est une plaisanterie, bonne pour les années soixante-dix, mais désormais inadaptée. Aujourd'hui, au contraire, on est, mais seulement par instinct, de gauche à cinquante ans et de droite à quatre-vingts ans, étant donné qu'à vingt ans, on sait publier une vidéo sur TikTok et qu'à cinquante ans, quelqu'un est encore engagé dans un stage gratuit.

L'aphorisme de Flaiano, cependant, a toujours du sens et est très clair: quand on est jeune, on vote pour révolutionner; quand on est vieux, pour conserver. Parfois, l'impulsion persiste et l'on continue à croire que la gauche est progressiste et la droite modérée.

Mais l'impulsion est la grande erreur, c'est la croyance, c'est l'exercice d'une confiance inexplicable, voire infondée. En effet, les résultats des dernières élections suggèrent que le calcaire fidéiste est en train de fondre, mais ils laissent aussi le soupçon que le corps électoral est passé d'une erreur à l'autre: lorsque nous votons, nous nous trompons. Nous n'en faisons pas une seule de bonne. Mais pourquoi ? Parce que nous ignorons une grande partie de la géographie, une longue période de temps, une grande partie de la réalité.

Ce qu'Andrea Zhok tente de faire avec ce court essai, c'est de combler ces lacunes: de nous expliquer, patiemment, avec des mots compréhensibles, dans un texte qui n'est pas du tout maniable, que la droite et la gauche ne sont que des "simulacres".