jeudi, 20 février 2025

Nuits magiques (et brûlantes) entre les deux guerres racontées par Julius Evola

Nuits magiques (et brûlantes) entre les deux guerres racontées par Julius Evola

Un recueil rassemble désormais une série de reportages du philosophe datant des années trente (seuls deux des articles figurant dans cette anthologie remontent à 1929)

Par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/119337-notti-magiche-e-roventi-...

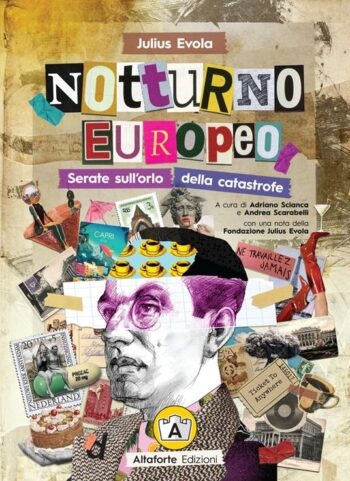

Dans l'année qui vient de s'achever, 2024, et qui marque le cinquantenaire de la mort de Julius Evola, plusieurs livres consacrés au penseur traditionaliste ont été publiés, ainsi que de nouvelles éditions de ses œuvres. Nous nous intéressons ici à la dernière parutio : une anthologie de ses articles intitulée Notturno europeo - Serate sull'orlo della catastrofe (Vies nocturnes en Europe. Soirées au bord de la catastrophe, publiée chez Altaforte Edizioni sous la direction d’Andrea Scarabelli et Adriano Scianca (156 pages, 16,00 euros). Le livre s’ouvre sur une note de la Fondation Evola, suivie d’une introduction de Scarabelli et d’une postface signée Scianca. Le volume rassemble une série de reportages du philosophe datant des années trente (seuls deux des articles inclus remontent à 1929). L’auteur y apparaît comme un observateur attentif de la vie nocturne des grandes capitales européennes. Ces textes sont issus de divers journaux auxquels le penseur collaborait : en premier lieu Il Regime Fascista de Farinacci, dont Evola devint, à partir de 1937, correspondant à l’étranger, mais aussi Il Tevere, Il Corriere Padano et Il Roma. Le livre se clôt sur une annexe regroupant deux lettres du traditionaliste adressées au peintre De Pisis, ainsi que divers témoignages sur la fréquentation par Evolae des établissements nocturnes.

À certains lecteurs, cet intérêt du philosophe, cette activité méconnue, pourraient sembler atypiques, voire impensables. Pourtant, il n’en est rien. Comprendre les raisons qui poussèrent Evola à fréquenter les tabarins jusqu’à l’aube – et pas seulement les cloîtres cisterciens ou les sommets enneigés – permet d’acquérir une vision plus complète de sa personnalité, centrée sur la volonté de se mettre sans cesse à l’épreuve. Il parcourut les capitales européennes pour interviewer d’éminents représentants du monde politique et culturel de son époque, notamment au sein du milieu révolutionnaire-conservateur allemand et autrichien. Il explicitait ainsi ses intentions métapolitiques qui, comme le note Scarabelli, avaient « la révolution conservatrice pour abscisse “horizontale” et le traditionalisme intégral pour ordonnée “verticale” » (pp. 12-13).

La vie nocturne est observée par le philosophe avec une attention et une distance intérieure propres à un convive de pierre. Pour saisir le sens profond de l’anthologie, il convient de garder à l’esprit qu’Evola rédigea ces textes à l’aube de la catastrophe européenne, alors que se profilait l’issue fatale du Second Conflit mondial. Comme introduction, on peut citer ce que note le philosophe dans Moments de l’Europe nocturne : « La “vie nocturne” est […] un concept bourgeois. C’est à la conception bourgeoise que l’on doit […] l’opposition entre la vie diurne normale, plus ou moins domestiquée […] et la “vie nocturne”, entendue comme […] une compensation […] aux accents d’interdit […] et de péché » (p. 26).

Une Europe en déclin

Vienne est décrite par Evola en ces termes : « Tu n’es plus la Vienne royale et impériale […] la monumentalité toute et pérenne de ton âme de pierre » (p. 50) appartient désormais au passé. La vie viennoise est marquée par une agitation perpétuelle, dépourvue de centre et de sens, où s’étend la haine de la grandeur et de l’aristocratie. La Vienne qu’il décrit est une ville sans qualité. À Budapest, le souvenir de la grandeur passée est ravivé en lui par les violons tziganes : cette musique, empreinte de magie, suscite, sur fond de nuit danubienne, l’éveil d’une vision du monde momentanément assoupie. Magnifique et envoûtant, souligne Scarabelli, est le récit de sa chevauchée nocturne aux abords de la ville hongroise, où le philosophe éprouva la vastitude et la douceur du ciel étoilé, face auquel « ce qui n’était qu’un sentiment se libère et s’illumine, et la nostalgie humaine cède place à une nostalgie plus vraie et virile, la nostalgie de l’infini » (p. 93). À Belgrade, l’eau-de-vie, consommée dans les établissements nocturnes, plonge Evola dans des états de conscience où « il semble que les impressions des choses […] nous parviennent […] comme dans une révélation naturelle et calme » (p. 42).

Entre traditions perdues et flânerie métaphysique

Le philosophe fit des expériences similaires à Capri, île païenne, avant qu’elle ne devienne, à partir des années trente, le théâtre de l’invasion touristique perpétrée par des barbares modernes insensibles à la voix du Méditerranée métaphysique. Là, il comprit que la vie dionysiaque transfigure la réalité, révélant l’unité dans la physis, dans la multiplicité tragique et éblouissante de la nature solaire. Il se confronta à l’invisible, au principe qui anime le monde, aussi bien lors de ses séjours alpins, dans le château hanté des Tauferes à Campo Tures (photo ci-dessous).

Dans l’essai final du recueil, Scianca établit une comparaison originale entre l’écriture nocturne d’Evola et celle des situationnistes. Selon lui, Evola, à l’instar du premier Debord, réalise ici un exercice de psycho-géographie : « Il ne s’agit pas d’imaginer des synthèses artificielles entre Evola et le situationnisme, mais plutôt de lire Evola à travers le prisme du situationnisme » (p. 137). Evola et les situationnistes ont en effet élaboré une critique radicale de la vie quotidienne, dénonçant l’urbanisme moderne et ses déterminismes souterrains, capables d’agir en profondeur sur l’imaginaire collectif. Pour déconstruire le mécanicisme de la modernité, la dérive urbaine, les rencontres fortuites dans les cabarets nocturnes jouèrent, pour Evola comme pour les situationnistes – tous deux sensibles au mythe –, un rôle déterminant. Evola apparaît ainsi comme un flâneur baudelairien, porteur d’une métaphysique de l’épisodique (préférons ici l’expression de philosophie du singulier).

Dans les cabarets, le philosophe mit à l’épreuve son idéal d’individu absolu, tendu vers la conquête d’une liberté sans cesse en devenir. C’est la référence à Dionysos qui différencie Evola de Debord. L’errance éthylique du traditionaliste vise un moi renforcé, intégrant en lui des éléments dionysiaques sublimés dans une lucidité supérieure, où Dionysos parle avec la voix d’Apollon (p. 150). Son dionysisme n’est pas une simple échappatoire à la vie bourgeoise, mais la conscience de la présence éternelle de la potestas dionysiaca, de l’origine. Là où le situationnisme s’arrête, Evola franchit un seuil grâce à sa conception de la tradition : le spectacle de la tradition, avec ses mythes et ses rites, est l’antidote à la société du spectacle contemporaine, car il enracine l’homme dans une communauté de destin.

Que le lecteur sache que ces articles d’Evola sont de véritables joyaux littéraires. Sa prose, parfois lyrique et poétique, reflète l’homme difficile de Hofmannsthal. Il appartenait à cette race d’hommes à l’aise aussi bien dans les cabarets que sur les sommets alpins, digne représentant de l’aristocratie de l’esprit dont parle Péter Esterházy dans Harmonia Caelestis. Quitte à bousculer les dogmes de la vulgate des "évolomanes".

19:52 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.