lundi, 31 mars 2025

La lecture, une aliénation , ou une libération ?

La lecture, une aliénation, ou une libération?

Claude Bourrinet

Comment expliquer la sensation d’être « pris » par un livre comme dans le filet de Circé, l’impression d’échapper au temps vernaculaire, de ne plus penser que par truchement, d’être quasiment manipulé, voire conditionné ? Comment comprendre le rapport érotique assez fréquent entre l’auteur et le lecteur (très souvent la lectrice) instaurant entre eux, parfois, une démarche de séduction et des rapports amoureux très concrets ? Cela s’est vu avec les plus grands, et je ne citerai que Chateaubriand et ses nombreuses conquêtes, ou bien, pour faire bonne mesure, Gide et ses gitons lettrés. La « possession » générée par la lecture présente aussi de belles incarnations, fussent-elles nées de l’imagination romanesque, comme Don Quichotte et Emma Bovarysme.

Pourquoi les Grecs et les Romains se faisaient-ils lire les « rouleaux » de papyrus (les « volumen ») par des esclaves ? Pourquoi, d’ailleurs, lorsqu’ils étaient « auctores », comme Cicéron, dictaient-ils leurs textes ? Il faut bien que l’acte de lecture ait quelque chose à voir avec la conception de la liberté, qui ne pouvait être que civique, dans l’Antiquité.

Il faut donc, pour comprendre ce phénomène qui tient de la magie et de la manipulation (mais on sait que les deux domaines d’action sont parents) revenir à l’origine (du moins dans l’aire de notre civilisation).

En grec, il y a plusieurs manières de dire « lire ». Nous ne les passerons pas toutes en revue, mais nous retiendrons ce qui concerne les questions ci-dessus. Je me suis servi du livre incroyablement érudit, et collectif – sous la direction de Guglielmo Cavallo et de Roger Chartier : Histoire de la lecture dans le monde occidental, aux Éditions du Seuil.

En Grèce antique, la « voix » est première. Le héros quête le « kléos », le renom, par lequel il deviendra immortel, puisqu’il est « impérissable », autrement dit la « gloire » (en langue germanique, on a un mot de même racine, le « Laut » – peut-être ce mot a-t-il la même racine que "Laudes" (louanges à Dieu), mais je n’en suis pas sûr). Homère utilise le terme pour désigner sa poésie épique, qui fut longtemps une « performance » orale, avant d’être écrite. C’est par le kleos que le héros existe, donc, aussi, son monde. La voix est créatrice de monde, et elle est intimement dépendante de la mémoire. On devine bien que l’écrit rendra, à terme, vaine, cette mémoire, et étouffera la « voix ».

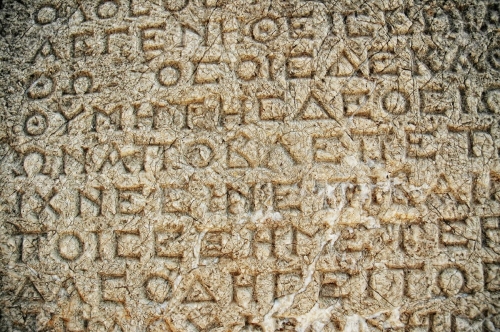

De même, sur les inscriptions lapidaires funéraires, le long des chemins, par exemple, le passant est invité à proférer ce qui y est inscrit, et à haute voix, pour donner corps (ou plutôt son) à la mémoire. C’est assurer un semblant d’immortalité au mort.

L’un des mots utilisés pour désigner l’acte de « lire » est « ananémesthai ». C’est un terme en dialecte ionien, à la forme moyenne, datant, en l’occurrence, ici, du 5ème siècle, trouvé sur une stèle funéraire d’un certain Mnésithéos, en Eubée. L’épitaphe commence ainsi : « Salut, ô passants ! Moi, je repose mort en dessous. Toi qui t’approches, lis (verbe : ananémesthai) qui est l’homme enterré ici : un étranger d’Egine, du nom de Mnésithéos »

Le verbe epinémein, à la forme active, qui signifie aussi « lire », a un sens de « distribuer », qui suppose un auditoire. Mais la forme moyenne ananémesthao signifie aussi « distribuer en s’incluant dans la distribution ».

L’écriture de la stèle est évidemment en scriptio continua, comme c’est le cas de tous les écrits de l’époque, jusqu’à la fin du Moyen Âge, du reste, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’intervalles entre les mots. Il faut lire à haute voix pour comprendre. L’« orateur » sert d’intermédiaire, et « traduit » en son ce qui lui est dicté par des signes graphiques. Il a un rôle passif-actif : il reçoit, mais doit restituer. Un autre mot pour « lire » est epilégesthai », qui signifie « ajouter un dire à ». Autrement dit, le « lecteur » ajoute sa voix à l’écrit, incomplet en lui-même.

Il s’agit bien sûr d’épeler les mots inscrits (d’où le verbe anagignoskein, qui veut dire « reconnaître », mais il ne s’agit pas simplement d’ânonner des mots, de décrypter parfois péniblement (en effet, les hommes libres de l’Antiquité se faisaient une vertu de ne connaître que les rudiments de la lecture, rougissant d’en savoir davantage, et laissant le soin d’en savoir davantage aux esclaves intelligents et aux philosophes – qui étaient parfois les mêmes). Mais « reconnaissance » signifie bien davantage. On peut « connaître ses lettres », tà grammata espistasthai » sans lire vraiment, c’est-à-dire sans souder les segments de la phrase ou du texte en un sens compréhensible par le lecteur et/ou l’auditoire. Il faut que le son se transforme en langage. Ainsi les signes alphabétiques se transforment-ils en stoikheia, en « éléments constitutifs du langage ».

On voit par là que la lecture (à voix haute) FAIT PARTIE DU TEXTE (sans elle, il n’existe pas). On peut dire la même chose de la lecture silencieuse. Le texte est un « tissu » (étymologie de « texte ») qui mêle intimement graphie et son (même intériorisé).

Or, on lit, sur une inscription dorienne : « Celui qui écrit ces mots enculera (pugixei) celui qui en fait la lecture. » Le lecteur est perçu comme un partenaire passif, comme le jeune garçon est l’instrument de plaisir de l’Éraste.

A Athènes, l’homme libre qui se prostituait, d’une façon ou d’une autre, s’il mettait les pieds dans l’agora, était immédiatement mis à mort. Le jeune garçon - à qui il était bienséant de ne manifester aucun penchant excessif à son rôle de partenaire, sexuel, au contraire : il se devait d'être "chaste", comme Socrate le conseillait à Alcibiade, dans Le Banquet - cessait d’être un instrument érotique lorsqu’il devenait un homme mûr, un guerrier et un citoyen.

Mais on voit bien avec quel mépris est considéré le lecteur. Sa fonction est de servir, de se soumettre, d'être un jouet. Dans le Théétète, Platon se sert d’un esclave « doué de voix » pour lire un texte. C’était un esclave d’Euclide. Savoir lire savamment et abondamment fait courir le risque – dans l’état d’alors de la lecture, nécessairement orale et publique – d’être assimilé à un esclave, dont la soumission est de nature.

D’autant plus que le texte est le maître, et que son instrument ne doit manifester qu’une vertu, la fidélité. La syntaxe, la grammaire ordonnent. Cette réflexion peut nous permettre, du reste, de comprendre ce que Barthes voulait dire, lorsqu’il proclamais, vers 1970, que la grammaire était « fasciste ». (En vérité, il a dit que la langue était fasciste, mais la grammaire est une vision structurée de la langue).

On a ainsi répondu, en partie peut-être, à la série de questions posées au début de ce texte.

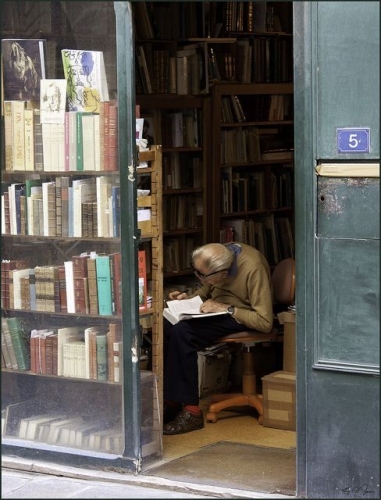

Mais, bien évidemment, pour nous, grands lecteurs, membres d’une civilisation qui a présenté la lecture comme une qualité essentielle de l’« honnête homme » (ou femme), comme l’un des sommets de l’excellence humaine, la lecture nous paraît plutôt comme une voie de libération (sans pour cela que la dimension originelle, de soumission érotisante, ait disparu, on le sait bien).

Il me semble que cette vocation à la liberté vient de la Bible, Livre saint, dont la lecture traduit en mots humain le Verbe de Dieu. A ce titre, tout acte de lecture met au jour les arcanes du monde, et par elle souffle l’Esprit, où Il veut, et est le germe de la Vérité, le levain qui nous fait renaître à la vraie vie.

17:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lecture, grèce antique, antiquité grecque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook