vendredi, 25 juillet 2025

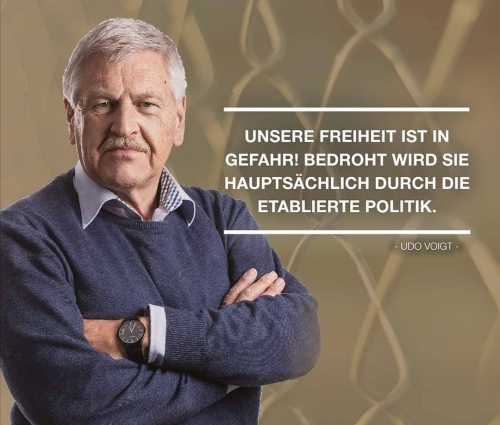

Hommages à Udo Voigt (1952-2025)

Hommages à Udo Voigt (1952-2025)

Il était le meilleur. Sur le décès d’Udo Voigt

par Karl Richter

Parfois, lorsqu’un ami s’en va, on a l’impression qu’une époque se termine. Car le défunt était, subjectivement parlant, toujours là. Udo Voigt, le président de longue date de la NPD, en était un exemple. Je ne fais pas partie de ceux qui ont été imprégnés de la NPD dès le berceau, mais je l’ai rejoint seulement en 2004, après l’entrée d"élus du parti au Landtag de Saxe. À cette époque, Udo Voigt dirigeait déjà la formation depuis huit ans. Aujourd’hui, avec le recul, je le sais désormais: il a été le meilleur chef de ce parti. Ses successeurs n’étaient guère plus que des administrateurs de faillite, ce qui, bien sûr, était aussi dû à la montée de l’AfD. On a laissé croire à l’opinion que l’époque de la NPD était révolue. Bien sûr, c’est faux, car un parti d’opposition fondamentalement national serait aujourd’hui plus urgent que jamais. L’AfD est encore loin de jouer ce rôle.

On pouvait dire ce qu’on voulait d’Udo Voigt. Et, bien sûr, beaucoup de choses se disaient au sein du parti. Mais une chose qu’on ne pourra jamais lui retirer, c’est qu’il était un soldat du parti dans le meilleur sens du terme. Pendant de nombreuses années, il a incarné la NPD, en étant son visage, fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il était président du parti, mais surtout : il était un excellent camarade. Son passé dans la Bundeswehr, notamment comme capitaine de la Luftwaffe, l’a marqué toute sa vie. On trouvait rapidement un ton commun avec lui, et il appréciait que l’on ait soi-même été au service. Mais, en dehors du militaire, il possédait une humanité que ses successeurs n'ont souvent pas eue.

Et je tiens également Udo Voigt en haute estime comme Jean-Marie Le Pen, l’ancien président du Front National, qui est décédé au début de cette année : il n’a jamais été autre chose qu’un patriote profondément convaincu, ardent. Udo Voigt n’a jamais été de gauche, ni libéral, ni « conservateur ». Son attachement à l’Allemagne et sa lutte pour son redressement l’ont toujours motivé, c’était la dernière force motrice de ses actions. Inoubliable, il y a eu sa protestation en décembre 2018 contre le projet Marrakech, il a été seul contre le Pacte migratoire adopté par l’ONU, ce qui lui a valu une arrestation immédiate.

Il a malheureusement aussi été un combattant solitaire au Parlement européen, dont il a été membre de 2014 à 2019 — là aussi, il a toujours évoqué les problèmes brûlants de l’Allemagne, notamment la question de la souveraineté, encore absente, de la République fédérale, et la rappelait à chaque occasion. Peu de patriotes aussi intransigeants existent aujourd’hui. On dit que ce n’est plus d’actualité ; qu’il faut faire profil bas et se faire ami d’Israël, etc.. Si c’est vrai ou non, le futur le dira, mais j’en doute. Par ailleurs, l’épée de Damoclès du bannissement du parti pèse aujourd’hui tout autant sur l’AfD que, il y a dix ans, sur la NPD.

Udo Voigt ne s’est jamais laissé acheter. Il ne voulait pas suivre la voie de Meloni, Wilders ou Farage. Jusqu’au bout, il a été un combattant pour l’Allemagne, le pays en lequel il croyait. Il est décédé après une courte maladie grave. Je suis fier d’avoir pu partager une partie de son itinéraire politique avec lui.

* * *

Une vie au service de l’Allemagne

Florian Stein

Source: https://www.facebook.com/florian.stein.12

La mort inattendue de mon ami Udo Voigt m’a touché plus profondément que je ne l’avais imaginé. Bien que je connaisse son état de santé, cet adieu est survenu soudainement et avec une force à laquelle on a du mal à échapper, même en tant que personne politiquement aguerrie. Il ne m’a pas été possible de terminer la journée d’hier avec des condoléances. À la place, j’ai lu les nombreux souvenirs sincères des autres et me suis souvenu de ce que nous partagions.

Udo n’était pas simplement le président de cette formation que j’ai rejoint il y a plus de vingt ans. Il était un pionnier. Un mentor. Et, surtout dans les années où nous avons travaillé ensemble en politique à Bruxelles et Strasbourg — souvent du matin jusque tard dans la nuit — il est devenu l’une des figures déterminantes de ma vie. Nous avons essayé, avec des moyens modestes, de sensibiliser le citoyen à la dangereuse direction que prenait l’Europe. Ce que les médias taisaient. Ce qui restait sous le tapis. Ce temps nous a liés, politiquement et humainement.

Je me souviens des soirées après des événements où nous discutions, réfléchissions, et souvent, en sirotant un verre de cognac, passions à la prochaine idée. Quand Udo proposait un toast, il le faisait avec cette honnêteté inégalable: «À la tienne, mon ami». Il ne disait pas cela à la légère. Il le pensait vraiment. Et je savais: oui, nous étions amis.

Udo Voigt n’était pas un orateur. Il ne cherchait pas la lumière des projecteurs. Mais celui qui était avec lui dans la même pièce ressentait bien qu'il se trouvait avec quelqu’un de forte substance. Sa manière polie et collégiale transcendait les oppositions. Il parlait avec l’artisan comme avec l’académicien. Avec des camarades de parti comme avec des adversaires politiques. En tant que président du parti, il a convaincu des personnalités respectées pour notre cause, non par idéologie, mais par confiance. En tant que député européen, il était souvent le seul patriote à la table, mais il était respecté, parfois même apprécié, par des diplomates.

Un journaliste connu a un jour écrit que la politesse d'Udo Voigt était désarmante. Après chaque rencontre, il lui fallait plusieurs jours pour se rappeler que cet homme amical et intelligent était en fait "le méchant" de service. En réalité, c’était l’inverse: Udo rappelait aux gens que la sincérité est possible, même là où on ne l’attend plus.

Je me souviens de moments qui illustrent ce qu’était Udo. Par exemple à Berlin, lors d’une séance du conseil de district de Treptow-Köpenick, quand Gregor Gysi, qui, on s'en doute n'est pas un allié politique, lui a crié: « Bonne allocution, Voigt — très bonne allocution ». Ce n’était pas une simple flatterie. C’était du respect. Et ce respect était mérité.

Avec Udo Voigt, la mouvance patriotique, la droite ou l’opposition nationale ont perdu l’un des derniers représentants de l’ancienne école. Quelqu’un qui, avec intégrité et clarté, a combattu pour ce pays pendant des décennies. Moi-même, je perds un ami. Un mentor. Un homme qui m’a façonné par son exemple. Par sa droiture martiale, sa détermination calme, sa proximité humaine.

Il en demandait beaucoup. Mais jamais trop. Il attendait de la cohérence et la vivait lui-même. Il voulait tirer le meilleur de quelqu’un. Et il a réussi à le faire avec moi.

Udo, tu restes avec nous. Par ta cohérence, ton amitié, ta foi en l’Allemagne.

À la tienne, mon ami.

15:43 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cosmogonies

Cosmogonies

par Francesco Petrone

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cosmogonie

L'étrange affinité entre la cosmogonie de la Renaissance et celle des Upanishads

La Renaissance est considérée comme une époque où s'est forgée l'identité de la civilisation occidentale. Ce sentiment est probablement renforcé par le fait que cette période est principalement étudiée sous l'angle de l'esthétique, de la plasticité des formes, de la perspective, du rationalisme urbanistique, de l'équilibre des volumes et du prétendu individualisme. Il existe un autre aspect de cette période historique importante, une transcendance de type quasi initiatique et magique. Il s'agissait cependant d'une «Magia Naturalis», illustrée par l'érudit napolitain Giovan Battista Della Porta.

L'auteur souhaitait étudier les secrets de la nature qu'Héraclite affirmait aimer cacher. Ce qui se développait à cette époque heureuse était une conception mystique associée à une spiritualité de type cosmologique. Ce réveil culturel qui a touché l'Italie, avant de déborder sur toute l'Europe, était imprégné d'une profonde religiosité à saveur presque ésotérique qui, bien qu'elle n'ait eu aucun point de contact, était très similaire à certaines doctrines orientales. La philosophie platonicienne et néoplatonicienne semble fournir à la Renaissance certains éléments analogues à une certaine religiosité indienne. On pourrait penser à un lien avec l'Orient à travers la philosophie platonicienne, mais nous savons que ces élaborations spirituelles étaient des systèmes de pensée éloignés les uns des autres dans le temps et dans l'espace.

De plus, il semble y avoir un peu moins d'un demi-millénaire entre les écrits de Platon et la rédaction des Upanishads. Malgré cela, nous sommes surpris par les incroyables similitudes. Les deux philosophies accordent de l'importance à un principe transcendant, l'Un pour Platon et le Brahman pour l'hindouisme, d'où émaneraient toutes choses. Dans le néoplatonisme, l'âme est conçue comme une entité intermédiaire entre le monde divin et le monde matériel. De ce principe découle le concept, tout à fait renaissanciste, de l'homme au centre de l'univers, concept qui veut exprimer le même principe, un pont entre la matière et Dieu. De même, dans l'hindouisme, l'âme (Atman) est une étincelle divine piégée dans le cycle des renaissances. De plus, à la Renaissance, nous avons le concept de Philosophia perennis ou « théologie arcane », une tradition primordiale à la saveur presque métahistorique. Cette définition semble présenter de profondes analogies avec le concept de « Sanatana Dharma », littéralement « loi éternelle » ou « doctrine éternelle », qui serait le véritable nom de l'hindouisme.

Dans les deux cas, il est question d'une vérité universelle intemporelle qui, historiquement, se serait dispersée en multiples filets. Les Romains parlaient de Mos Maiorum, les coutumes des anciens, que les Romains considéraient comme ayant été transmises par leurs ancêtres. À la Renaissance, on retrouve le concept d'une entité divine vivant dans l'univers lui-même.

Le philosophe du 16ème siècle Bernardino Telesio (illustration), reprenant le concept d'un univers imprégné d'essence divine, et par conséquent la nature serait dotée, pour lui, de ses propres lois, en arrivant à concevoir chaque chose comme dotée d'une âme ou d'une sensibilité, une forme de panpsychisme.

C'est exactement le contraire de la philosophie cartésienne. Tommaso Campanella hérite de ces principes de Bernardino Telesio et suppose lui aussi qu'il existe une âme dans de nombreuses parties de l'univers imprégnées de Dieu qui nous semblent inanimées mais qui auraient une intelligence ou du moins une conscience, même si elle est différente de celle que nous concevons. C'est un principe que l'on retrouve également dans certains courants du jaïnisme et dans une école particulière du bouddhisme, l'école Mahayana Tien Tai. Cette forme de pensée considère que ce que nous appelons la conscience n'est pas une exception mais une caractéristique fondamentale de l'univers, même si elle ne se manifeste pas à nous. Ce sont des écoles de pensée que l'Orient qualifie d'insondables.

En Italie, un autre philosophe, Agostino Steuco (illustration), érudit et philologue, traite de la « philosophie pérenne ». Pour en revenir à Campanella, le philosophe dominicain, lui aussi homme de la Renaissance, conçoit un univers vivant et intelligent où tout participe à la connaissance. Nous savons qu'il n'y a pas eu d'influences, mais l'affinité avec certains aspects de l'hindouisme et de certaines écoles bouddhistes est indéniable.

Le philosophe Karl Jaspers, décédé au siècle dernier, a également remarqué certaines similitudes entre des mondes aussi éloignés que la Grèce et l'Inde, et l'a justifié par sa théorie des périodes axiales de l'histoire au cours desquelles différentes traditions philosophiques et religieuses se seraient développées dans diverses parties du monde. Une méthode différente pour justifier de nombreuses analogies soulignées par la philosophia perennis. Ces analogies ont également été observées par un célèbre théologien, le cardinal français Jean Marie Danielou, dans son essai où il décrit les profondes affinités entre Dionysos et la divinité indienne Shiva.

À la Renaissance, à l'Académie néoplatonicienne de Careggi à Florence, en étudiant Platon et en traduisant, comme l'a fait Marsilio Ficino (portrait), le Corpus Hermeticum, ils pensaient jeter un regard sur les anciennes traditions de la Méditerranée et, sans le vouloir, ils ont construit un pont spirituel avec l'Inde, anticipant de plusieurs siècles le romantisme de Friedrich Schelling ou les études menées après la découverte en Europe des écrits de l'Inde ancienne. William Jones présenta en 1786 un essai dans lequel il soulignait la similitude entre le sanskrit, le grec et le latin. Au siècle dernier, le philologue et spécialiste des religions Georges Dumézil, dans une étude comparative des religions, découvrit que certains rites de la religiosité archaïque romaine étaient tout à fait similaires à des rites que l'on retrouvait dans l'hindouisme. Un seul exemple est celui des deux sœurs qui portaient un enfant au temple et représentaient l'aurore, le lever du soleil et le nouveau soleil.

14:59 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, renaissance, renaissance italienne, cosmogonies |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une volonté claire de détruire l'Europe et d'en faire véritablement une colonie

Une volonté claire de détruire l'Europe et d'en faire véritablement une colonie

par Alessandro Volpi

Source : Alessandro Volpi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-chiara-volont...

Il est de plus en plus évident que les États-Unis ont l'intention de démanteler l'Union européenne et de la remplacer par l'OTAN, ou par quelque chose de similaire. Les droits de douane à 30%, tout en conservant ceux déjà existants à 50%, sont l'instrument que Trump entend utiliser pour convaincre les différents pays européens de négocier, un par un, avec le gouvernement américain dans l'espoir d'obtenir des conditions favorables.

Face aux impositions douanières basées sur l'idée trumpienne, loin d'être farfelue, selon laquelle les économies des différents pays européens ne peuvent se passer de leur part d'exportations vers le marché américain, et face à la fermeture obstinée des dirigeants des différents États du Vieux Continent à l'égard de la Chine, il est en effet très probable que chaque pays en vienne à remettre en question la solidité globale de l'Union et de la zone euro, en essayant d'obtenir des dérogations pour ses propres productions.

En résumé, Trump a compris la profonde dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis, ainsi que leur servilité, et il veut utiliser les droits de douane pour mettre fin à toute expérience d'Europe commune. De cette manière, il n'y aurait plus de véritables concurrents pour l'économie productive américaine, avec pour conséquence l'afflux de filières entières à l'intérieur des frontières américaines, il n'y aurait plus aucun doute quant à la destination de la grande masse d'épargne européenne vers les marchés américains et, surtout, vers la dette américaine précaire, tandis que le dollar, après la dissolution de l'euro générée par la fin de la zone euro, reprendrait clairement de la vigueur, pouvant d'ailleurs définir avec les différentes monnaies nationales des politiques monétaires plus ou moins accommodantes en fonction de la subordination politique et économique aux États-Unis, comme cela a d'ailleurs été le cas pendant des décennies.

Si l'Europe se transforme en un ensemble de plus en plus conflictuel d'États qui reconnaissent dans l'empire américain leur principal élément de survie économique, une nouvelle phase de la mondialisation néolibérale s'ouvrira, caractérisée cette fois-ci par une acceptation totale du modèle américain qui imposera le démantèlement complet des États sociaux et l'affirmation d'une nouvelle vague gigantesque de privatisations confiées aux grands fonds, auxquels Trump associera ses propres finances.

Avec la guerre des droits de douane, en effet, les États-Unis rendront impossible toute idée de dette publique européenne commune, qu'ils considéreront comme une « faute » à punir précisément par l'imoposition de droits de douane à l'encontre des pays qui la soutiendraient, tout comme ils interdiront toute idée d'imposition des grandes entreprises technologiques et des plateformes numériques. Les États européens qui souhaiteront négocier des conditions plus clémentes en matière de douanes devront voter contre toute hypothèse de ce type et défendre les paradis fiscaux internes indispensables aux grandes entreprises technologiques américaines.

L'Europe des micro-patries, où Trump soutiendra ouvertement certaines forces populistes de droite, sera donc dollarisée et vidée de ses capacités économiques et sociales, avec des citoyens transformés, par l'épargne, en sujets dépendants des décisions des Big Three.

Bien sûr, l'OTAN restera fermement en place pour maintenir l'occupation de vastes zones de l'Europe par des bases américaines, pour consolider la dépendance totale vis-à-vis des États-Unis dans la perspective d'un système de relations internationales uniquement militaires et pour financer certains secteurs très coûteux de l'économie américaine. Les États-Unis, dont le coût des intérêts sur la dette fédérale a largement dépassé les dépenses militaires, ont besoin de bailleurs de fonds externes pour leur appareil stratégique: Rearm Europe servira précisément à cela et, d'ailleurs, ce plan est construit sur les dettes nationales et non sur la dette commune.

Les différents États européens s'endetteront pour porter à 5% les dépenses militaires destinées à l'OTAN, qui restera sous le strict commandement des États-Unis, comme le démontre l'ineffable Rutte; ces dépenses seront destinées aux grandes industries américaines d'armement, entre autres, faisant ainsi grimper constamment la valeur de leurs titres, ainsi que ceux des sociétés des différents États européens, naturellement largement détenus par les Big Three. Parallèlement, le coût de ces dettes publiques sera l'instrument qui accélérera le démantèlement de l'État social.

Face à tout cela, nous assistons au récit obscène et complice d'Ursula Von der Leyen, de la Commission, récit qui évoque des gouvernements volontaires et non volontaires, de la « très bonne amie de Trump » Giorgia Meloni, des chantres d'un réalisme surréaliste de l'esclavage à la Gentiloni, Letta, etc., selon lesquels il faut continuer à négocier pour éviter des ruptures dangereuses avec Trump.

La vérité est tout autre: le capitalisme américain est en crise profonde, il a besoin des droits de douane et de retrouver la crédibilité de sa dette et du dollar, et l'Europe doit se sacrifier dans ce sens. La classe dirigeante néolibérale européenne est prête à le faire car elle craint l'effondrement du système dont elle est l'expression cohérente, tandis que les prétendus souverainistes s'imaginent être les vassaux préférés de l'empereur, visant à sauver les groupes sociaux qui ont accepté de vivre dans un monde dominé par les inégalités, où l'égoïsme de la condition individuelle, tout à fait temporaire et précaire, prévaut sur toute considération collective, selon une logique qui vaut pour les super-riches comme, malheureusement, pour les plus pauvres, qui ont été privés de conscience de soi par le discours dominant.

Mais ce capitalisme, malgré le suicide européen, n'est plus crédible précisément en raison de la faiblesse américaine, dont la crise profonde est saisie par les « maîtres du monde », prompts à remplacer les dollars par des bitcoins et à opérer un gigantesque pillage de l'épargne partout dans le monde, et surtout par le nouveau monde productif, à commencer par la Chine, qui attend, sans hâte, le déclin définitif de l'Occident, qui n'a eu aucune volonté de s'affranchir réellement de la domination impériale américaine.

14:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, commission européenne, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'OTAN menace le Brésil de sanctions

L'OTAN menace le Brésil de sanctions

Incapable de reconnaître sa défaite face à la Russie, l'OTAN, désormais impuissante, profère des menaces qui prêtent à rire.

Wellington Calasans

Source: https://jornalpurosangue.net/2025/07/15/otan-ameaca-o-bra...

Les menaces de l'OTAN envers le Brésil ne sont qu'un chapitre supplémentaire de l'histoire de l'impérialisme en crise. Victimes de leur propre corruption, les pays membres de l'OTAN n'ont pas eu le courage d'assumer qu'ils ont utilisé l'Ukraine pour mener une guerre par procuration contre la Russie, qu'ils ont perdu et qu'ils veulent maintenant blâmer les pays du bloc BRICS pour cet échec embarrassant.

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a récemment élargi sa stratégie de pression mondiale en incluant le Brésil dans une liste de pays-cibles susceptibles d'être soumis à des représailles économiques.

Le larbin de Trump, Mark Rutte, qui joue le rôle clownesque de secrétaire général de l'alliance, a publiquement menacé le pays, ainsi que la Chine et l'Inde, de sanctions « massives » s'ils ne faisaient pas pression sur la Russie pour qu'elle avance dans les négociations sur le conflit ukrainien.

Cette déclaration, faite au lendemain de l'annonce hilarante par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% contre les nations qui commercent avec Moscou, révèle une escalade inquiétante, car elle découle de la jactance des désespérés, dont l'ego a été passablement écorné.

L'OTAN instrumentalise la guerre pour imposer son programme, traitant les pays non alignés comme de simples pions géopolitiques. Une stratégie vouée à l'échec, car même si le Brésil est dirigé par un président faible, il sera difficile de l'isoler de ses partenaires du groupe BRICS, car les intérêts en jeu sont très nombreux.

La position de l'OTAN reflète une expansion de son rôle historique. Créée en 1949 comme alliance défensive, elle agit aujourd'hui comme le bras politico-militaire d'un ordre international en plein effondrement.

Malheureusement, le Brésil, qui a toujours recherché l'autonomie dans ses relations extérieures, est devenu une sorte de « pomme pourrie du bloc BRICS », en particulier avec les derniers présidents qui n'ont pas compris que les Occidentaux ne recherchent pas un partenariat, mais visent plutôt l'exploitation.

Aujourd'hui, après avoir offert des jabuticabas à Trump, Lula expose sa fragilité et le pays devient une cible pour ne pas avoir adhéré aux sanctions contre la Russie. Il suffisait d'un coup de poing sur la table pour mettre fin à la mascarade des lions édentés de l'OTAN, mais Lula, tout comme Bolsonaro, est le toutou de l'Occident et préfère raconter des blagues et faire des imitations.

Les menaces telles que celles proférées par Rutte ignorent la souveraineté brésilienne et exposent l'hypocrisie d'un bloc qui, tout en prônant la « sécurité collective », agit pour étouffer les voix critiques à l'égard de ses propres intérêts.

Comme le soulignent les analyses sur la démocratie au 21ème siècle, l'absence de soutien à l'OTAN peut transformer les pays réfractaires en « parias », soumis à un chantage systémique. Cependant, la Chine et la Russie étaient prêtes à affronter un tel chantage et vont remettre les ratés de l'OTAN à leur place.

Le discours de l'OTAN sur l'Ukraine mérite également d'être critiqué. L'alliance, qui depuis 2014 a alimenté la crise en étendant ses opérations à l'Europe de l'Est, utilise désormais le conflit comme justification pour étendre encore davantage son pouvoir coercitif.

Dans le même temps, des pays comme le Brésil sont accusés de « ne pas faire pression sur Poutine » — une exigence cynique, puisque c'est le Kremlin lui-même qui a récemment proposé la reprise des pourparlers de paix à Istanbul.

L'incapacité à reconnaître sa responsabilité dans le conflit révèle le caractère unilatéral de l'OTAN, qui préfère menacer des tiers et promouvoir des politiques néocolonialistes. Il est temps que le peuple brésilien exige de ses dirigeants une position souveraine ancrée dans les institutions.

Depuis les années 2000, le Brésil a renforcé son action sur les questions mondiales, défendant une politique étrangère indépendante. Cependant, la pression de l'OTAN cherche à saper cette autonomie, en imposant le dilemme suivant: « soit vous vous alignez, soit vous serez punis ».

La menace de sanctions secondaires, telles que les tarifs douaniers de Trump, montre comment le bloc OTAN instrumentalise l'économie pour contraindre les gouvernements. Il s'agit d'une stratégie qui combine des « mesures défensives » ambiguës et une coercition ouverte, consolidant un ordre où la souveraineté des pays périphériques est subordonnée aux intérêts des puissances qui, pour le plus grand bonheur du monde, sont en déclin.

Enfin, il est crucial de dénoncer et de rejeter l'impérialisme structurel de l'OTAN. En menaçant le Brésil, l'alliance atlantique expose non seulement son visage autoritaire, mais met également en évidence la crise d'un système international qui traite la guerre comme un simple outil de domination.

Alors que l'OTAN refuse de dialoguer avec la réalité multipolaire émergente, des pays comme le Brésil et d'autres membres des BRICS doivent résister à ces chantages, en réaffirmant que la paix n'est possible que dans le respect de la souveraineté et du droit international — et non sous les menaces d'un bloc obsolète et belliciste.

Mark Rutte n'a même pas d'autonomie chez lui. En tant que larbin de Trump, il ne sert qu'à faire du bruit. Il aboie beaucoup, mais n'a même pas de dents pour mordre.

12:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, otan, brésil, amérique ibérique, amérique du sud, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fable chrétienne et le mythe

La fable chrétienne et le mythe

Claude Bourrinet

Le christianisme, issu du judaïsme, n'était pas armé conceptuellement, pour comprendre le paganisme. C'est un truisme. Il n'est qu'à lire par exemple La Cité de Dieu, de Saint Augustin, pour constater que l'évêque d'Hippone ne saisissait pas la complexité polysémique et pluridimensionnelle, de la Weltanschauung gréco-romaine. Le lien religieux, au tournant du 5ème siècle, tant du reste chez les chrétiens, que chez les néoplatoniciens, se résolvait en une relation morale entre l’existence et Dieu, relation justifiée par le suprahumain, qui porte sens. Toute la traduction de l'histoire de l'empire romain pivote autour de la question nodale de la vertu – non au sens antique de valeur, de force éthique, mais dans l'acception que le terme a fini par prendre, de probité, d'honnêteté, de décence, de pureté, bref, de convenance avec le Bien en soi. Pour autant, Augustin a beau jeu de souligner combien l'élite romaine usait de cette manière de juger la religion en critiquant l' « immoralité » des dieux du panthéon. Il note ce jugement chez un Pline l'Ancien, par exemple. En vérité, l'épistémè « païenne » correspondait, de facto, à celle des chrétiens, en cette fin du paganisme, c’est-à-dire à partir du triomphe de Constantin. Il existait de nombreux ponts entre le monde nouveau et le monde ancien.

Quoi qu'il en soit, le rationalisme occidental, même quand il fut antichrétien, partagea ce mépris pour les « superstitions » païennes, y voyant, au mieux, un divertissement pour écoliers ahanant sur des exercices latins ou grecs, au pire, des contes pour les paysans arriérés, voire de la sorcellerie. Christianisme et scientisme sont tombés d'accord pour conférer au polythéisme un rang civilisationnel inférieur, puéril, dans la longue marche de l'humanité, qui doit aboutir au nettoyage de toutes les impuretés irrationnelles dans la vie, comme dans la cité. De là, par exemple, la répulsion pour le panthéon fourmillant de dieux grands ou petits de l'Hindouisme, ou bien, paradoxalement, a contrario, l'attirance irrésistible pour lui de la part d'Occidentaux las de trop de rationalisme.

L'accord entre christianisme et rationalisme modernes s'est aussi effectué sur un terrain commun, celui de l'Histoire. Pour les Juifs et les Chrétiens, la Bible, longtemps, a conté des faits datés, et prétendument avérés. On évaluait, sous l'Ancien Régime, l'histoire humaine, à quelque six mille ans. Je passe les détails chronologiques, en ce qui concerne la durée qui était censée nous séparer de la Création, mais le comput très compliqué qui était pratiqué en cette matière était sujet à débats. Toujours est-il que la conception commune avait pour socle la véracité des faits contés. Il ne faisait guère de doute que David eut existé, qu'il fut roi de Jérusalem, et que la Ville sainte fut une cité riche et resplendissante (ce que, maintenant, les archéologues contestent), et que Jésus ressuscita le troisième jour de sa crucifixion.

Il est vrai que l'Eglise actuelle évite de s'appesantir sur les miracles, très nombreux dans le Nouvel Evangile, sauf à y voir des allégories. On ne met pas expressément en doute la transformation de l'eau en vin, mais cette mutation passe pour traduire une métanoïa spirituelle, soit collective, soit individuelle. On se gausse en général qu'une demoiselle se transforme en buisson, ou qu'un gentilhomme malchanceux devienne un cerf dévoré par les chiens de Diane (dont la seule existence supposée suscite le sourire ou la moue méprisante), mais on n'osera pas démentir l'Evangile qui évoque l'exfiltration, par la volonté de Jésus, des démons résidant chez des porcs, ou dans un possédé, et se mettant à galoper comme des lapins.

On ne sortira pas de ces apories si on pose comme postulat l'existence d'un seul et unique mode de perception et d'interprétation, de fait tributaire de la valeur que l'on accorde à des traditions religieuses. Pour un chrétien, que la Vierge lui apparaisse soudainement fait partie des choses possibles. D'innombrables cas de cette espèce en attestent la réalité. En revanche, le païen, qui vivait en adéquation constante, dans sa vie quotidienne ou dans ses actions politiques, avec les dieux de la cité, aurait bien été surpris si Zeus lui fût apparu au détour d'un chemin, bien qu'une telle situation ne fût pas rare dans les mythes.

Paul Veyne s'est demandé si les Anciens « croyaient » à leurs mythes. C'est en fait une question qui n'appartient qu'à un monde où la « foi » est devenue le fondement du lien religieux. Les païens n'avaient pas la « foi » (qui est une adhésion toute subjective), mais considéraient que le monde, qui était bien fait, avait été compartimenté en plusieurs domaines, et que les dieux avaient le leur, comme les hommes, ou les animaux, et que, parfois, il pouvait y avoir des passerelles. Mais ce cadre était pour ainsi dire « objectif », et tenait le cosmos, à la suite de quoi les rites étaient bien utiles pour cimenter le tout.

Il se peut en outre que les quatre Evangiles, pour ne pas parler de l’Ancien Testament, qui, somme toute, appartient à la même catégorie littéraire, soit le prototype de tout roman moderne. La fiction contemporaine, dont l’on peut dater la naissance au 12ème siècle, avec les récits de la « matière de Bretagne », passe conventionnellement pour transcrire la réalité (qu’elle soit « réaliste », ou « fantastique », l’essentiel étant qu’elle soit « vraisemblable », c’est-à-dire respectant les codes du genre), et ce, à partir d’un protocole psychologique de lecture, d’un « pacte », selon lesquels il va de soi, durant le procès de lecture, et même après, comme une traînée atmosphérique, que ce qui est raconté est « vrai ». Quand on lit un roman de Chrétien de Troyes, les fées sont aussi chargées de réalité que la locomotive de La Bête humaine, de Zola. La prise de distance critique relève d’une autre dimension de l’existence, comme le monde profane est séparé du monde de la sacralité. Le roman est du « mentir-vrai ». Il arrive même que les faits racontés émeuvent davantage que les faits vécus dans la vie vernaculaire. Julien Sorel est plus vivant que mon voisin.

Or, tout se passe comme si les Evangiles proposaient ce genre de « pacte ». On présente comme une « preuve » de la résurrection du Christ, non seulement le témoignage de femmes, mais aussi, entre autres, le fait que Thomas, le sceptique, soit convaincu (et nous avec) de la réalité christique par l’acte de toucher les plaies de Jésus. Le croyant naïf se satisfait de cette démonstration, et l’Église aussi, en l’érigeant comme l’archétype de l’attestation indiscutable, témoignage pourtant qui ne dépasse pas les bornes de ce qui est raconté-lu, de la « legenda ». Il aurait fallu un témoignage contemporain qui ne fût pas celui d’un chrétien. Et encore ! Tous les historiens actuels d’un temps aussi reculés (et même plus proche de nous) savent combien il est difficile de « prouver » la réalité d’un fait, et même chez les meilleurs historiens de ces époques, comme Tacite, Suétone etc. Ce n’est qu’en recoupant les témoignages que l’on peut donner quelque crédit à une assertion. Bref, le croyant fait du bovarysme, en accordant pleinement, avec tout son coeur, la confiance à un récit qui n’a aucune valeur historique.

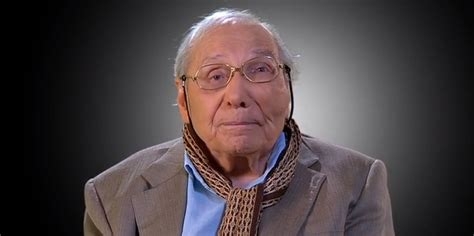

Le christianisme, néanmoins, a pu bénéficier d’un doute favorable, parce qu’il est une religion de l’Histoire, et qu’il a appuyé son eschatologie et ses révolutions internes (par exemple, le césaropapisme, ou bien le papisme de Grégoire VII - icône, ci-dessus), sur l’Histoire des hommes. Dans les Evangiles, d’ailleurs, combien de fois se soucie-t-on d’inscrire la geste de Jésus dans la réalité de la société juive de l’époque ! La religion du Christ est une spiritualité qui ne peut que reposer sur des faits qui ne reviennent jamais. Ce qui est fait, est fait. C’est une force, mais aussi une faiblesse, si ces « faits » sont mis en doute.

Mais quand les sciences du temps long, le naturalisme, la zoologie, la paléontologie, la géologie, les sciences de la préhistoire et de la longue durée, au 19ème siècle, se sont imposées, il y eut un conflit violent entre cette vision diachronique de l’évolution des espèces, de la nature, et ce qui est proposé dans la Bible, surtout vétérotestamentaire. En reculant indéfiniment l’âge du monde, et l’apparition de l’homme, on mit en cause les « vérités » bibliques. L’Église anglicane, notamment par la voix de W. Buckland, tenta de faire la part du diable, en récupérant certaines découvertes, comme les fossiles d’animaux plus ou moins géants, enfouis dans les strates profondes de la terre, en affirmant qu’il s’agissait de bêtes noyées par le Déluge. Mais la Genèse ne pouvait être inscrite dans le grand Récit positiviste de la science de la Terre et des espèces. Le singe taquinait Adam et Eve.

Le christianisme, en prétendant être en adéquation avec l’histoire positive, refusait le mythe, contrairement au paganisme. Pour lui, le mythe, la « fable », le « mythos », c’est du mensonge. Qu’Europe soit enlevée par Zeus transformé en Taureau blanc, c’est une fabulation. Qu’Adam et Eve ait croqué le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, et que le Serpent leur ait suggéré de devenir des dieux, c’est ce qui arriva vraiment. Que Prométhée ait volé le feu à Zeus, et qu’il en ait été puni en étant attaché au mont Caucase, son foie dévoré éternellement par un vautour, c’est de la fable d’ivrogne.

Le mythe, faut-il le rappeler, est un récit (mythos) expliquant pourquoi les choses sont comme cela. En quelque sorte, il fait concurrence à la démonstration scientifique, mais en se déroulant sur un autre mode, celui de l’imaginaire. Il n’en est pas moins aussi efficace. Les hommes, durant un temps immense, peut-être 99 % de leur existence en tant qu’hommes, ont construit leur vie sur des visions mythiques. Ils le font encore. Mais ces mythes, pour autant qu’ils donnaient du sens aux actions, à la vie, se situaient « in illo tempore », en ce temps-là, comme on dit dans les contes. Ils étaient « vrais », mais en même temps, ils appartenaient à une dimension qui était celle des dieux, ou à un âge où ceux-ci étaient très présents.

En refusant la légitimité du mythe, en alléguant une véracité historique pleinement qu’il ne pouvait avoir, le christianisme s’est condamné à entrer violemment et frontalement en conflit avec les sciences du temps. Il n’allait pas en sortir indemne. En revanche, le paganisme, qui a toujours distingué des ordres innombrables de réalité, peut gérer des contradictions, qui n’en sont pas, car elles relèvent de la multiplicité des états d’être. L’unilatéralité, l’intolérance, la réduction du champ d’interprétation de l’histoire humaine ou naturelle, qui marquent le judaïsme et ses avatars, les condamnent au sort du chêne orgueilleux et rigide brisé par la tempête, tandis que le roseau plie, mais ne rompt pas.

12:11 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, religion, christianisme, paganisme, mythologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook