| L’affaire Sosnowski Karl-Friedrich POHL De 1931 à 1934, les services de renseignement polonais ont mis tout en œuvre pour obtenir un synopsis complet de la puissance, des équipements et des projets tenus secrets de la Reichswehr. Ces efforts ont impliqué l’engagement d’un espion, le Capitaine Sosnowski. Un jeune Polonais fort élégant apparaît subitement vers le milieu des années 20 à Berlin : il s’appelle Georg von Sosnowski, chevalier von Nalecz. C’est un cavalier émérite qui parvient à se constituer un fameux carnet d’adresses dans les milieux hippiques de la capitale allemande. Il possédait son propre haras, avec de très beaux chevaux de race. Il parlait parfaitement l’allemand car il avait servi comme lieutenant dans l’armée impériale autrichienne pendant la première guerre mondiale. Il organisait des fêtes somptueuses. On imagine qu’il est immensément riche. Il prétend que ses parents possèdent en Pologne 3000 arpents ou acres de terres. Sa solide réputation reposait aussi sur sa belle apparence. Autour de cet homme du monde séduisant, se faufilant dans les salons comme une anguille, papillonnaient bon nombre de Berlinoises de bonne famille. Sosnowski s’affirmait évidemment germanophile et déclarait, à qui voulait l’entendre, qu’il condamnait la propagande anti-allemande que l’on répandait en Pologne. En réalité, Sosnowski pouvait financer son train de vie somptueux uniquement parce que les services secrets polonais lui fournissaient des sommes d’argent impressionnantes. Sosnowski faisait miroiter à ses supérieurs ses relations dans les hautes sphères de la société berlinoise en leur montrant des photos qui les attestaient. Ainsi, il invita un jour à dîner Madame von Hammerstein-Equord, dont le mari appartenait au grand état-major de la Reichswehr, mais après s’être mis d’accord avec un photographe pour qu’il prenne subrepticement un cliché des deux convives en tête-à-tête. Le chef des services d’espionnage polonais pouvait ainsi voir, de ses propres yeux, quels contacts extraordinaires le Capitaine Sosnowski entretenait à Berlin. En huit années, il lui fera parvenir 700.000 marks. Plusieurs années après avoir piégé Mme von Hammerstein-Equord, Sosnowski a tenté le même coup avec Hitler en personne, à l’occasion du mariage de l’actrice Maria Paudler que le Führer appréciait tout particulièrement. Deux noms toutefois, sur la liste des invités que l’on avait préalablement présentée à Hitler, amenèrent ce dernier à décliner l’invitation : celui du Prince Eitel Friedrich de Prusse et le Capitaine Sosnowski. Pourtant, des soupçons à l’endroit de l’espion polonais avaient été éveillés. Lorsque la mère de Sosnowski, qui ne savait pas que son fils était agent en fonction des services secrets, est venue flâner à Berlin en 1932, elle raconta, sans arrière-pensées, à la Comtesse von Bocholtz la vie bourgeoise assez modeste qu’elle menait à Varsovie et de son mari ingénieur à la retraite, ce qui démolissait bien sûr la légende des fabuleuses terres familiales de la famille Sosnowski. Le 10 mai 1932, la Comtesse von Bocholtz, alarmée, fait en sorte que paraisse un article dans la « Berliner Tribüne », avec pour gros titre : « Qui est le Capitaine de cavalerie Sosnowski ? Est-il en mission secrète ? Ses liens avec Benita von Falkenhayn ». Benita von Falkenhayn était issue d’une famille en vue d’officiers prussiens de Berlin. L’article de la « Berliner Tribüne » décrivait les formidables cadeaux que Sosnowski avait offerts à la demoiselle, sur la suggestion d’une de ses amies. L’article dévoile également les origines modestes du Capitaine. La Comtesse von Bocholtz envoie alors quelques exemplaires du journal au Ministère de la Reichswehr et fait elle-même une déposition auprès de la police. Aucune enquête n’est menée car le Ministère estime que les « révélations » du journal ne sont que des accusations infondées, véhiculées par une feuille à scandales. A d’autres moments encore, des soupçons ont pesé sur le beau Capitaine polonais. Lors d’un gala, une dame âgée engage une conversation avec un officier et lui dit qu’elle s’étonne que les employés du Ministère de la Reichswehr soient si bien payés. Sa fille, ajoute-t-elle, qui y travaille, a pu s’acheter, grâce à son traitement, une bague de grande valeur et des toilettes aussi splendides que coûteuses. L’officier fut très étonné d’entendre pareilles assertions, car les fonctionnaires du ministère touchaient des traitements plutôt modestes. Il rapporte la conversation le lendemain aux services de l’Abwehr, qui constate, après simple vérification, que la fille de la dame âgée entretient des relations avec Sosnowski. Mais une autre femme causera la perte du Capitaine : la danseuse Lea Niako, avec laquelle il s’était lié. La danseuse est jalouse des demoiselles de l’aristocratie prussienne, que fréquente son amant Sosnowski, une jalousie qui a surtout pour point de mire Benita von Falkenhayn, Renate von Natzmer et Irene von Jena. Lea Niako sait que Sosnowski est un espion et, par vengeance, s’en va le dénoncer à Canaris, chef de l’Abwehr, mais celui-ci ne trouve aucune preuve tangible, permettant d’agir contre Sosnowski. Mais comme Lea est subjuguée par le Capitaine, elle lui confesse, en larmes, qu’elle l’a dénoncé. Sosnowski va alors jouer son va-tout : il raconte ses relations avec les demoiselles von Falkenhayn, von Natzmer et von Jena. Il les tient toutes les trois sous sa coupe et les oblige à aller à l’encontre de sa volonté : elles emmènent Sosnowski dans les locaux du ministère, sortent des coffres-forts les plans d’une hypothétique attaque contre la Pologne que le Capitaine photographie immédiatement. Les trois fonctionnaires remettent les documents secrets dans les coffres et le tour est joué. Remarquons qu’à l’époque le ministère de la Reichswehr n’employait que des jeunes femmes de familles au patriotisme sûr, surtout des filles de la haute société dont les pères ou les maris étaient morts au combat pendant la première guerre mondiale. A la suite de ce « raid » sur les coffres de la Reichswehr, la fin de l’aventure arriva bien vite. Sosnowski avait appliqué à ces jeunes femmes toutes les stratégies de la séduction sexuelle, les avait totalement subjuguées sur le plan érotique. Il les avait choyées avec un charme consommé, si bien qu’elles étaient sincèrement tombées amoureuses du beau cavalier polonais. Cependant, au dernier moment, Sosnowski les avait fait chanter, pour qu’elles lui livrent les documents secrets. A l’insu des jeunes femmes, il avait fait faire des photos d’elles lors de parties érotiques intimes, ce qui les compromettait à l’extrême et aurait ruiné leur réputation dans la bonne société. Sosnowski, pour obtenir les documents secrets, utilisait ces photos comme moyens de pression : aucune des jeunes femmes n’a trouvé en elle la force de se défendre contre cet odieux chantage, en portant plainte auprès des services de police. En fin de compte, les enquêteurs de l’Abwehr parvinrent à tirer des conclusions probantes et la Gestapo, tard dans la soirée du 27 février 1934, pendant l’une de ses fêtes somptueuses organisées par le Capitaine, arrêta Sosnowski et les ressortissantes du Reich Benita von Falkenhayn, Renate von Natzmer et Irene von Jena. Un an plus tard, le 16 février 1935, le Tribunal du Peuple commence les procédures contre les prévenus. Pour avoir trahi des secrets militaires, Benita von Falkenhayn et Renate von Natzmer sont condamnées à mort ; le Capitaine von Sosnowski et Irene von Jena à la détention à vie. L’exécution des deux jeunes femmes condamnées à mort eut lieu au petit matin du 18 février 1935 par décapitation. Le ministre de la justice du Reich, Gürtler, rapporta à Hitler que les deux jeunes femmes avaient marché à la mort à la manière « prussienne », c’est-à-dire sans défaillir, en gardant toute la maîtrise d’elles-mêmes. L’affaire avait suscité beaucoup d’émoi en Allemagne et particulièrement à Berlin, quand les détails de cette affaire d’espionnage furent dévoilés. Plusieurs dames de la haute aristocratie prussienne avaient soumis à Hitler un recours en grâce. Le Führer examina scrupuleusement tous les documents du procès mais finit par refuser catégoriquement d’accorder sa grâce. Justifiant sa position devant un petit groupe d’intimes rassemblés autour de sa table, il déclara : « En tant que personne privée, j’ai quelques bonnes raisons d’accorder ma grâce, mais je ne le peux en tant qu’homme d’Etat. La trahison de secrets militaires pourrait causer la mort de milliers de mes soldats. Toute personne qui trahit de la sorte, ne doit compter sur aucune mansuétude. Je dois faire un exemple et monter clairement, une fois pour toutes, que tout acte de haute trahison contre le pays encourt toute la rigueur de la loi, quelle que soit la personnalité ou l’origine sociale du traître » (cf. Henriette von Schirach, p. 113). La danseuse Lea Niako n’écopa que de quelques années de prison. Hitler était convaincu de son innocence et accepta, qu’après avoir purgé sa peine, elle obtienne des subsides émanant de ses fonds privés, jusqu’à ce qu’elle puisse revenir sur les planches en utilisant un pseudonyme. Irene von Jena fut libérée en 1945 par les troupes soviétiques. Après un an de prison, Sosnowski fut échangé contre sept agents allemands qui avaient été arrêtés en Pologne. Sans doute espérait-il être fêté comme maître-espion lors de son retour en Pologne, comme un héros qui avait fait de grandes choses pour son pays. Il fut déçu. Il fut au contraire immédiatement arrêté, traduit en justice et condamné à quinze ans de prison pour trahison ! Lorsque les troupes allemandes pénétrèrent en Pologne en septembre 1939, des membres de la police secrète polonaise amenèrent Sosnowski à l’Est. Finalement, blessé, il tomba aux mains des Soviétiques. Après avoir témoigné, de manière crédible, de ses activités, il décéda en février 1942 dans le camp de concentration soviétique de Saratov, à la suite d’une grève de la faim et de dysenterie. Quelles leçons faut-il tirer rétrospectivement de cette affaire Sosnowski ? Le chef des services secrets polonais, le Colonel Studencki, qui avait lancé et téléguidé Sosnowski, a obtenu un succès extraordinaire. Il est rare, en effet, qu’un service d’espionnage puisse simultanément disposer de plusieurs personnes de confiance ayant un accès direct aux documents les plus secrets. Studencki n’a pas hésité, à plusieurs reprises, à se rendre personnellement en Allemagne, sous de fausses identités, pour vérifier sur place la crédibilité de ses agents et de leurs aides. Le succès de Studencki et Sosnowski prouve que les résultats les plus valables d’une opération d’espionnage ne s’obtiennent pas directement par des agents des services de renseignement, qui agissent depuis leurs bureaux, mais seulement par des connaissances que l’on peut gagner à soi en les recrutant sur un front secret. Le succès de l’espionnage polonais a dépendu également des qualités personnelles de Sosnowski lui-même. Il était un homme persévérant, dépourvu de tout scrupule, carrément amoral, qui ne reculait devant rien et n’hésitait pas à mettre en danger les autres, à les plonger dans les affres de la détresse morale. Il se délectait même des souffrances qu’il infligeait à ses victimes, lorsqu’il les faisait chanter ou les mettait sous pression. Pour le reste, Sosnowski était un aventurier qui aimait se livrer à l’espionnage non pas par amour de sa patrie mais par pur sport. Ses supérieurs hiérarchiques connaissaient les failles de son caractère et lui permirent même de coopérer parfois avec l’Abwehr. Raison pour laquelle, ses chefs de Varsovie en vinrent à considérer comme faux les documents de grande valeur, qu’il leur faisait parvenir. Le cas Sosnowski montre aussi que l’Abwehr et les services de police allemands ne valaient pas grand-chose à l’époque, qu’ils étaient trop faibles et non à la hauteur de leurs tâches. Après Sosnowski, l’Abwehr militaire a pu enfin recruter du nouveau personnel. Dans les cercles des officiers allemands, l’affaire a été évoquée pendant de longues années. Le fait que Sosnowski ait pu encore tenir pendant deux ans à Berlin après les révélations de la « Berliner Tribüne » et les soupçons que ses articles éveillaient, montre que les services de contre-espionnage allemand ont failli sur toute la ligne. L’Amiral Canaris, atterré par l’affaire Sosnowski, a aussitôt interdit à tous les officiers qui lui étaient subordonné d’utiliser les mêmes méthodes que l’espion polonais. Canaris trouvait dégoûtant que Sosnowski ait joué sur les sentiments et les affects sexuels des jeunes femmes de l’aristocratie allemande pour faire chanter celles-ci et les induire à la trahison. Karl Friedrich POHL. (article tiré de « Deutschland in Geschichte und Gegenwart », n°2/2007). |

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

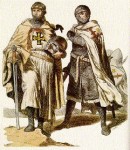

Il est connu pour avoir donné une structure solide aux armées de mercenaires, nommés les “lansquenets”. Il en fit l’instrument de la puissance de Maximilien I dans ses guerres contre les rebelles suisses et vénitiens et contre les Français en Italie surtout. Il est l’un des artisans de notre victoire à Pavie en février 1525, qui a sauvé l’Europe de la tenaille franco-turque, en écrasant l’armée du roi dément et vaniteux, François I, qui voulait s’emparer de la Lombardie, tandis que les Turcs marchaient sur la Croatie. L’alliance des “Bandes d’Ordonnance” nobiliaires des Pays-Bas et des troupes populaires de lansquenets, issus surtout de la population paysanne, a fait merveille. Elle a combattu dans une situation difficile, contre les Français, le Pape Clément VII, les liguistes séditieux d’Italie du Nord, les Turcs de Soliman le Magnifique, les Protestants de la Ligue de Smalkalde.

Il est connu pour avoir donné une structure solide aux armées de mercenaires, nommés les “lansquenets”. Il en fit l’instrument de la puissance de Maximilien I dans ses guerres contre les rebelles suisses et vénitiens et contre les Français en Italie surtout. Il est l’un des artisans de notre victoire à Pavie en février 1525, qui a sauvé l’Europe de la tenaille franco-turque, en écrasant l’armée du roi dément et vaniteux, François I, qui voulait s’emparer de la Lombardie, tandis que les Turcs marchaient sur la Croatie. L’alliance des “Bandes d’Ordonnance” nobiliaires des Pays-Bas et des troupes populaires de lansquenets, issus surtout de la population paysanne, a fait merveille. Elle a combattu dans une situation difficile, contre les Français, le Pape Clément VII, les liguistes séditieux d’Italie du Nord, les Turcs de Soliman le Magnifique, les Protestants de la Ligue de Smalkalde.