Robert STEUCKERS :

Les nouvelles thèses postsionistes de Shlomo Sand sur « l’invention du peuple juif »

Brève conférence prononcée à la tribune du « Cercle de Bruxelles », le 16 mars 2010

Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière.

Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière.

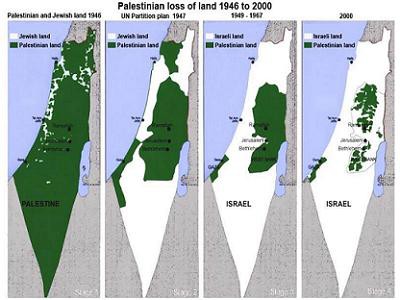

D’abord, et j’anticipe ici mon exposé qui sera prononcé bientôt à Genève pour le Cercle Proudhon, il me paraît nécessaire de redéfinir ce qu’est le sionisme et de le resituer dans le contexte de son émergence dans la diaspora du 19ième siècle et sur la terre palestinienne. Généralement, l’historiographie simpliste véhiculée par les médias et le monde journalistique nous campe un conflit binaire, opposant, d’une part, les protagonistes d’un intifada permanent et, d’autre part, une armée israélienne condamnée à perpétuité à des opérations musclées de maintien de l’ordre. Ce conflit binaire, où les uns comme les autres se parent de toutes les vertus et diabolisent leurs adversaires, n’est pas aussi schématique qu’on en est venu à le croire au fil de centaines sinon de milliers d’émissions télévisées qui ne brillent généralement pas par la profondeur de leurs analyses. Si le sionisme et le nationalisme palestinien sont aujourd’hui les forces les plus visibilisées du conflit israélo-arabe, on omet de tenir compte de bon nombre de facteurs qui ont pourtant contribué à sa genèse et qui influent encore et toujours, directement ou indirectement, sur son déroulement.

L’actuel conflit israélo-palestinien ne peut se comprendre dans sa plénitude que si l’on connaît bien toutes les étapes du développement de l’idéologie et de la pratique sionistes ; tous les aléas du nationalisme palestinien, lancé par le Mufti de Jérusalem à la fin des années 20 du 20ième siècle pour se poursuivre après 1948 avec la création du Fatah, avec les vicissitudes de son histoire et avec la création assez récente de son ennemi, le Hamas ; toutes les positions successives des multiples représentants de la dynastie hachémite, depuis leur engagement aux côtés de l’empire britannique pendant la première guerre mondiale avec le fameux Lawrence d’Arabie, avec les tentatives de Fayçal de se faire proclamer roi de Syrie en se heurtant aux Français dans les années 20, avec la politique des rois jordaniens, issus du même clan, en 1948 et face aux réfugiés palestiniens après le désastre arabe de juin 1967 ; toute l’évolution du nationalisme grand-syrien (dont le Mufti fut au départ un adepte), depuis la grande révolte des années 20 jusqu’aux positions d’Hafez El-Assad et de son successeur. On oublie généralement que la notion de Palestine était bien floue sous l’empire ottoman et qu’on parlait plutôt de vilayet et de sandjak de Damas ou de Jérusalem, englobant ces entités administratives de la Sublime Porte dans un ensemble grand-syrien, bien plus vaste dans ses dimensions.

Cinq vagues d’immigration juive en Palestine

Le sionisme va s’affirmer après cinq vagues d’immigrants juifs.

La première de ces vagues commence en 1881, immédiatement après l’assassinat du Tsar Alexandre II, qui déclenche, partout dans l’empire russe, des débordements antijuifs.

La seconde vague arrive après l’échec de la révolution russe de 1905, consécutive à l’effondrement de l’armée et de la marine russes face au Japon, nouvelle puissance dans la zone pacifique. Cette immigration de 1905 est fortement teintée de socialisme révolutionnaire et de marxisme. Elle tentera d’infléchir l’idéologie sioniste dans un sens socialiste, voudra faire d’une Palestine fortement judaïsée, par l’effet du Retour, un modèle de société idéale, un système de nouveaux phalanstères socialistes et égalitaires qu’aurait été le réseau des kibboutzim. Elle heurtera la sensibilité traditionnelle des habitants autochtones, musulmans, chrétiens et juifs (l’ancien peuplement, dit « Vieux Yishuv »), créant de la sorte les premiers ferments de l’hostilité que voueront et la population arabe musulmane/chrétienne et les traditionnalistes juifs à l’endroit des nouveaux immigrants.

La troisième vague arrive après la révolution russe de 1917 et compte, cette fois, bon nombre de non communistes, de libéraux voire de conservateurs dont certains se mueront, tendances de l’époque obligent, en nationalistes virulents.

La quatrième vague arrive après la prise du pouvoir en Allemagne par les nationaux-socialistes et lorsque l’attitude générale à l’endroit des juifs se détériorera dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie.

La cinquième vague arrive après 1945. On connaît l’épisode du navire « Exodus », dont on a tiré des films et qui fait désormais partie de la mythologie sioniste. Elle consiste essentiellement en « personnes déplacées » qui fuient surtout les systèmes soviétisés qui s’instaurent en Europe centrale et orientale.

L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.

L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.

Jabotinsky et l’émergence de la droite sioniste

Face à cette première gauche travailliste, qui s’est désintégrée progressivement, à coup de querelles et de scissions, au cours des années 70 après la guerre du Yom Kippour, une droite sioniste voit le jour dès les années 20, principalement sous l’impulsion d’un idéologue, très féru de littérature, surtout de littérature russe, Vladimir Jabotinsky, issu de la diaspora juive de Lituanie (Vilnius). Cet idéologue majeur de la première droite sioniste pose un constat que les historiens ont ultérieurement qualifié de « pessimiste ». Pour lui, la fusion judéo-palestinienne, annoncée à cors et à cris par la propagande des gauches sionistes, n’aura jamais lieu, en dépit des vœux pieux d’une gauche idéaliste, rousseauiste et phalanstérienne. Jabotinsky édulcorera son langage au fil des décennies, ne basculera jamais dans un extrémisme violent et demeurera toujours fidèle à l’alliance anglaise, contrairement à certains de ses fidèles, qui se détourneront de lui, et déclareront la guerre aux Anglais, pariant parfois sur une alliance tactique avec les futures puissances de l’Axe Rome/Berlin. Au sein de son mouvement, baptisé « révisionniste » dans les années 20 et 30 du 20ième siècle, parce qu’il « révisait » les positions du sionisme de gauche, émergera donc assez rapidement une scission, dite « maximaliste », portée par des figures plus aventurières telles Avraham Stern, qui préconisera, à l’instar de l’IRA irlandaise, la révolte générale contre la présence mandataire anglaise et finira assassiné par les services secrets britanniques, le 12 février 1942. Arrivé en Palestine dans les bagages de l’armée polonaise du Général Anders, Menahem Begin prend le relais de Stern et, autour d’une nouvelle structure, le LEHI, relance dès 1944 (donc avant la défaite finale de l’Axe !!) la lutte contre les Britanniques, encore en guerre contre les Allemands en Italie et en Normandie. L’inspiration du LEHI, dont Shamir faisait également partie, provient, comme celle de Stern, du nationalisme irlandais de Michael Collins et du terrorisme russe de la fin du 19ième siècle (avec, en sus, d’autres sources, russes, polonaises, françaises/blanquistes, etc.). Ce qui étonne l’observateur européen actuel, habitué aux et abruti par les schémas véhiculés par les médias, c’est la proximité de cette droite sioniste avec les mouvements totalitaires allemands et italiens et les contacts qui ont eu lieu entre les services de ces pays et les militants sionistes de droite. Le sionisme actuel, en fait, ne peut pas se donner un brevet d’antifascisme pur ou même d’antinazisme, alors qu’il souhaite, officiellement, que la planète entière s’en donne un.

L’idéologie postsioniste est née du choc ressenti par une bonne moitié de l’opinion publique israélienne lors de l’accession du cartel de Begin au pouvoir en 1977. La filiation idéologico-politique de Begin remonte au Betar, à l’Irgoun et au LEHI. Shamir, lui, était intimement lié au LEHI, successeur du Groupe Stern, inspiré par l’IRA et par la pratique des assassinats mise au point par Michael Collins (et dont procède également le dernier assassinat en règle commis, semble-t-il, par des agents du Mossad contre un leader du Hamas dans les Emirats). Pour l’opinion israélienne inféodée ou influencée par les travaillistes du Mapai, c’était comme si, en 1977, les « fascistes » ou les « terroristes » avaient pris le pouvoir en Israël. Certes, on ne parle pas de « fascisme » à l’endroit de Begin, Shamir et des autres likoudistes, mais de « sionisme militariste ».

L’arrivée au pouvoir du Likoud provoque un choc politique et moral

Toutes les questions posées par l’école postsioniste sont tributaires de ce choc politique et moral de voir arriver les anciens de l’Irgoun et du LEHI aux commandes d’un Etat qui aurait dû incarner et réaliser les aspirations utopiques des socialistes révolutionnaires russes du 19ième siècle. Les recherches de cette école ont commencé par un examen méticuleux des archives relatives aux événements de 1948, lors du heurt entre sionistes et armées arabes quelques mois avant la proclamation de l’Etat d’Israël. Pour l’école postsioniste, l’année 1948 ne se solde pas par la fuite de masses arabes palestiniennes, incitées par le Mufti et ses partisans à quitter leurs terres mais par une véritable épuration ethnique perpétrée par des maximalistes sionistes formant le noyau dur des milices juives de la Palestine mandataire, futurs cadres de l’armée israélienne. Dans un deuxième temps, les historiens postsionistes vont explorer l’univers mental et idéologique du Betar, du Groupe Stern et de l’Irgoun (ce sera la tâche principale de l’historien Colin Shindler, attaché à diverses universités anglaises). De cette manière, le passé occulté de Begin ou de Shamir a été mis en exergue. Le but était évidemment de leur nuire politiquement et de faire jouer le réflexe antifasciste pour, à terme, ramener la gauche du Mapai au pouvoir. Cette stratégie s’est montré infructueuse sur l’échiquier politique israélien car l’Etat hébreu vit désormais une alternance démocratique semblable à celle d’autres pays de la sphère occidentale. La tentative de déstabiliser la deuxième droite sioniste a permis l’éclosion d’une historiographie nouvelle qui, elle, déstabilise l’Etat tout entier, au point que des actions sont menées pour ôter la parole à certaines figures de proue du postsionisme universitaire, comme le professeur Ilan Pappe, qui, sous diverses pressions et menaces, n’a pas pu donner une leçon publique à une tribune académique de Munich au début de cette année 2010 (Ilan Pappe est l’auteur d’un livre récemment publié chez Fayard en traduction française sur l’épuration ethnique en Palestine en 1948 et l’auteur, auprès de la Cambridge University Press, d’un livre très érudit : A History of Modern Palestine, 2006, 2nd ed.).

Le postsionisme, très critique à l’égard de ce que l’on appelle désormais la « narration sioniste », s’est développé parallèlement à un retour offensif du quiétisme chez les religieux orthodoxes, dont les racines plongent dans le « Vieux Yishuv ». Pour éviter ainsi l’alliance des modérés du Mapai, attentifs aux recherches des historiens postsionistes, et des quiétistes religieux, qui gripperait la machine étatique et militaire de l’Etat hébreu, on a réanimé une force déjà présente en filigrane dans le cartel de Begin, celle d’un autre fondamentalisme ultra-orthodoxe juif, s’alignant lui, non sur le quiétisme du « Vieux Yishuv » mais sur une surenchère ultra-sioniste.

Une reprise des thèses de Koestler sur la « Treizième tribu »

Le postsionisme a en quelque sorte ouvert une boîte de Pandore : dans les milieux intellectuels israéliens, on assiste à une course à la surenchère dans la volonté de réfuter les mythes de l’histoire israélienne et juive. La seconde offensive du postsionisme ne s’attaque plus seulement aux mythes entourant l’année 1948, année de la fondation officielle de l’Etat d’Israël. Il remet en question, comme dans le livre de Shlomo Sand, la notion même de « peuple juif ». Pour les exposants de cet aspect-là du postsionisme, l’idée d’un « peuple juif » est pure fiction. En somme, cette veine du postsionisme reprend mutatis mutandis la fameuse thèse de la « treizième tribu », énoncée jadis par Arthur Koestler et qui avait fait grand scandale. Pour Koestler, le gros du peuple juif ne descendait pas des « Judéens », théoriquement chassés en 70 et en 135 par les Romains mais des Khazars, peuple turco-mongol installé entre Volga et Don et converti volontairement au judaïsme avant l’an 1000. La masse des juifs d’Europe orientale et surtout de l’empire russe descendrait en fait, non pas d’immigrants juifs venus de l’antique Judée, mais de ces masses de Khazars convertis. Le scandale apporté par ce livre de Koestler, pour les sionistes, vient surtout de l’impossibilité de justifier le mythe de l’Alya, du Retour à la terre des origines.

C’est donc ce thème, déjà ancien, que Shlomo Sand reprend aujourd’hui. Dans son livre Comment le peuple juif fut inventé, il commence par évoquer des cas concrets, comme celui d’un jeune anarchiste espagnol de Barcelone, qui, errant en France après la victoire franquiste, et à Marseille en particulier, finit par se retrouver armé dans un kibboutz à faire le coup de feu contre les Palestiniens. Il est devenu citoyen israélien sans avoir jamais été frotté au judaïsme et sans avoir les moindres racines « judéennes », justifiant un éventuel « alya ». Sand évoque ensuite l’histoire de Chotek, pauvre juif de Pologne qui subit les mécanismes d’exclusion de la synagogue parce que sa mère, plongée dans la misère, ne peut payer une place dans l’enceinte du lieu de culte. La plupart de ces exclus, pour pauvreté, basculaient dans le communisme, ou dans le sionisme communiste, et finissaient par abandonner la religion juive voire par embrasser un athéisme virulent, à l’instar de Koestler qui, lui, ne l’a pas fait par pauvreté mais par option idéologique.

Une méthode critique de tous les essentialismes

La méthode de Sand rejette ce qu’il appelle l’ « essentialisme ». Il démontre que le sionisme procède du même essentialisme que les autres nationalismes européens, notamment le nationalisme allemand. Pour le nationalisme allemand, l’essence première de la germanité réside dans le rassemblement des tribus libres autour d’Arminius, voire de Marbod, qui partent combattre les Romains et défont les légions de Varus dans la Forêt de Teutoburg. Le sionisme est, pour Sand, une transposition dans l’univers mental du judaïsme de la démarche intellectuelle qui a généré cette « narration germanique ». La fondation du peuple juif ne procédant pas, évidemment, des tribus rassemblées sous le commandement d’Arminius mais des tribus regroupées sous la houlette du Roi Salomon, de biblique mémoire.

Si de telles « narrations » s’incrustent dans la mentalité d’une population, elle finira par vouloir exclure tout ce qui n’appartient pas à la matrice hypothétique de cette narration, tout ce qui ne relève pas de cette « essence ». En posant cette hypothèse, Sand reste un homme de gauche, la caractéristique majeure de toute gauche, dans cette perspective, est de rejeter de telles « essences » ou d’en montrer la vacuité. Shlomo Sand se réfère à la notion de citoyenneté, autre réflexe de gauche, telle qu’elle a été définie par l’historien allemand de l’empire romain, Theodor Mommsen. Pour celui-ci, toutes les composantes de l’empire romain fusionnaient dans le service à l’empire, ce service conférant l’honneur de la citoyenneté. Pour Mommsen, c’est ce modèle romain de citoyenneté que devait adopter le nouvel empire allemand né en 1870. Au sein de cet empire, les composantes bavaroises, prussiennes, wurtembergeoises, hessoises, mecklembourgeoises, brandebourgeoises, rhénanes, franconiennes, etc. devaient fusionner pour former une nation de citoyens, tout en abjurant les « folklores désuets ». Les juifs de l’empire allemand devaient procéder de la même manière que leurs concitoyens rhénans ou bavarois, etc., et mettre entre parenthèse leurs spécificités, devenues inutiles et relevant, de ce fait, d’un « folklore désuet ».

Un monothéisme qui n’a rien d’absolu

Dans le sillage du romantisme européen et germanique en particulier, des historiens juifs ont créé, explique Sand, une « mythistoire » qui débouchera sur le sionisme. Celui-ci est donc une pure construction de l’esprit comme est aussi construction de l’esprit le monothéisme, posé comme intransigeant et prêté au peuple juif « mythistorique ». Pour justifier sa démonstration, Sand rappelle que la Bible évoque un royaume de Judée (celui de Salomon et de sa postérité) et un royaume d’Israël, situé plus au nord, en Galilée ou dans le Sud du Liban et de la Syrie actuels. Le royaume de Judée est présenté comme « pur », comme matrice de toute l’histoire juive postérieure et comme modèle antique de l’Etat rêvé et réalisé par les sionistes. Le royaume d’Israël est posé comme syncrétique et plus avancé en matière de civilisation. Il a aussi été, visiblement, plus puissant. Les sources assyriennes en font mention, avant que l’empire assyrien ne l’absorbe dans son orbe. Syncrétique, ce royaume d’Israël demeure largement païen et ne pratique pas un monothéisme absolu : Jéhovah est bien là, mais comme patron des autres dieux, à l’instar du Jupiter romain ou du Zeus grec. A ses côtés, on honore Baal, Shamash et surtout la belle déesse Astarté.

La Judée, province reculée et davantage sous influence égyptienne qu’hellénique, ne sera absorbée dans l’empire assyrien que deux siècles plus tard. Les mythes qui entourent ce petit royaume, peu mentionné dans les sources antiques, sont des inventions tardives pour les historiens postsionistes : ainsi, Salomon et ses somptueux palais n’auraient jamais existé et relèverait de la « mythistoire ». Sand , p. 172 : « Les mythes centraux sur l’origine antique d’un peuple prodigieux venu du désert, qui conquit par la force un vaste pays et y construisit un royaume fastueux, ont fidèlement servi l’essor de l’idée nationale juive et l’entreprise pionnière sioniste. Ils ont constitué pendant un siècle une sorte de carburant textuel au parfum canonique fournissant son énergie spirituelle à une politique identitaire très complexe et à une colonisation territoriale qui exigeait une autojustification permanente. Ces mythes commencèrent à se fissurer, en Israël et dans le monde, ‘par la faute’ d’archéologues et de chercheurs dérangeants et ‘irresponsables ‘, et, vers la fin du 20ième siècle, on eut l’impression qu’ils étaient en passe de se transformer en légendes littéraires, séparées de la véritable histoire par un abîme qu’il devenait impossible de combler. Bien que la société israélienne fût déjà moins engagée, et que le besoin d’une légitimation historique qui servit sa création et le fait même de son existence allât en s’amenuisant, il lui était encore difficile d’accepter ces conclusions nouvelles, et le refus du public face à ce tournant de la recherche fut massif et acharné ».

La Bible quitte le rayon de la théologie pour devenir un livre historique

De même, p. 178 : « La Bible, considérée pendant des siècles par les trois cultures de religion monothéiste, judaïsme, christianisme et islam, comme un livre sacré dicté par Dieu, preuve de sa révélation et de sa suprématie, se mit de plus en plus, avec l’éclosion des premiers bourgeons d’idée nationale moderne, à servir d’œuvre rédigée par des hommes de l’Antiquité pour reconstituer leur passé. Dès l’époque protonationale protestante anglaise, et plus encore parmi les colons puritains d’Amérique et ceux d’Afrique du Sud, le Livre des livres devint, par anachronisme nourri d’imagination enflammée, une sorte de modèle idéal pour la formation d’un collectif politico-religieux moderne (…). Et si les croyants juifs ne s’y étaient presque pas directement plongés par le passé, les intellectuels de l’époque des Lumières en ont inauguré une lecture laïque qui alla en s’élargissant. Cependant, (…) ce n’est qu’avec l’essor de l’historiographie protosioniste, dans la seconde partie du 19ième siècle, que la Bible a clairement joué un rôle clé dans le drame de la formation de la nation juive moderne. Du rayon des livres théologiques, elle est passée à celui de l’histoire, et les adeptes de la nation juive ont entrepris de la lire comme un document fiable sur les processus et les événements historiques. Plus encore, elle a été élevée au rang d’une ‘mythistoire’, qui ne saurait être mise en doute parce qu’elle constitue une évidente vérité. Elle est donc devenue le lieu de la sacralité laïque intouchable, point de départ obligé de toute réflexion sur les notions de peuple et de nation. La Bible a principalement servi de marqueur ‘ethnique’ indiquant l’origine commune de femmes et d’hommes dont les données et les composantes culturelles laïques étaient complètement différentes, mais qui étaient détestés en raison d’une foi religieuse à laquelle il n’adhéraient pratiquement plus. Elle fut le fondement de l’intériorisation de la représentation d’une ‘nation’ antique dont l’existence remontait presque à la création du monde dans la conscience du passé d’hommes qui furent déplacés et se sont perdus dans les labyrinthes d’une modernité rapide et décapante. Le giron identitaire douillet de la Bible, malgré son caractère de légende miraculeuse, et peut-être grâce à lui, a réussi à leur procurer un sentiment prolongé et presque éternel d’appartenance que le présent contraignant et pesant était incapable de fournir. Ainsi l’Ancien Testament se transforma-t-il en un livre laïque, enseignant aux jeunes enfants quels furent leurs ‘antiques aïeux’ et avec lequel les adultes eurent tôt fait de partir glorieusement vers des guerres de colonisation et de conquête de la souveraineté ».

Cette démonstration conduit également à considérer l’exil juif comme une invention « mythistorique ». Sand, p. 183, nous apprend que Rome ne pratiquait jamais l’expulsion générale de tout un peuple vaincu, tout au plus l’Urbs pratiquait-elle des expulsions partielles et ciblées. L’idée d’un exil provient des exagérations de l’historien latin antique de souche juive, Flavius Josèphe, qui, comme tous ses homologues historiens de l’antiquité, gonfle démesurément les chiffres : les campagnes romaines de Titus auraient fait 1,1 million de morts rien qu’à Jérusalem et, après la bataille, le général romain aurait fait 97.000 prisonniers ; la Galilée aurait compté, à l’époque, plus de trois millions d’habitants (p. 184). Toute approche raisonnable de l’histoire antique de la région donnerait un chiffre maximal d’un million d’habitants, vu l’aridité du sol. Avant l’arrivée de la deuxième vague d’immigrants juifs dans la première décennie du 20ième siècle, les vilayets constituant l’actuelle Palestine comptaient à peine 400.000 habitants. En 132-135, à la suite de la révolte du zélote Bar Kochba, la persécution aurait été plus féroce encore mais rien n’indique une expulsion généralisée de la population. Sur cet épisode, aucun historien n’a écrit quoi que ce soit. Nous n’avons donc pas, sur cette révolte postérieure aux campagnes de Titus, d’exagérations de l’acabit de celles de Flavius Josèphe. On sait seulement que Jérusalem sera débaptisée et portera le nom romain d’Aelia Capitolina. Pour Sand, le terme « exil » signifie « soumission politique ». Les communautés juives de l’antiquité, dans le bassin méditerranéen ou en Mésopotamie ou dans la péninsule arabique, sont donc des communautés exclusivement religieuses et n’ont pas de bases ethniques.

Les conversions forcées du Royaume des Hasmonéens

Sand réfute également l’idée que les royaumes judaïques de l’antiquité ne pratiquaient pas le prosélytisme et ne procédaient pas à des conversions forcées, si bien qu’il est impossible de dire que tous les juifs de la diaspora, avant le sionisme, étaient des descendants de « Judéens », expulsés de Judée par le « méchant Titus » (les guillemets sont de Sand). Sand prend l’exemple du royaume des Hasmonéens, le plus important royaume juif de l’antiquité. Ce royaume avait été fortement hellénisé, au point de déplaire aux Macchabées, les fondamentalistes de l’époque, qui ne toléraient aucun syncrétisme ni aucune fusion avec d’autres traditions. La révolte des Macchabées nous apprend, outre la haine féroce que vouent les fondamentalistes à tout syncrétisme impérial ou politique, que le monothéisme de ce royaume des Hasmonéens n’était pas strict, au sens où nous l’entendons aujourd’hui lorsque nous évoquons les intégristes des religions monothéistes. Pour Sand, le monothéisme hasmonéen était un monothéisme imparfait, c’est-à-dire un monothéisme qui s’était borné à limiter le nombre de dieux. Ce monothéisme lâche, l’hellénisme omniprésent dans le bassin oriental de la Méditerranée et l’universalisme, qui en découlait, s’opposaient au tribalisme juif de l’époque. L’espace du Proche Orient du temps des Hasmonéens était un espace impérial, rassemblant des populations et des ethnies diverses et hétérogènes, exactement comme de nos jours. En cas de conflit, ce royaume hasmonéen convertissait de force, ou tentait de convertir par la contrainte, les peuplades vaincues, leur imposant parfois la circoncision forcée. Sand constate que l’historiographie sioniste rejette ou escamote le fait que constituent ces conversions forcées au judaïsme car, une fois de plus, elles tendent à prouver que tous les adhérents à la confession mosaïque ne descendent pas de « Judéens purs ».

On a souvent dit que la conversion forcée ou le prosélytisme n’appartenaient pas à la tradition juive talmudique. C’est vrai mais ce refus de tout prosélytisme date seulement d’après 135, d’après la défaite des zélotes de Bar Kochba, quand il n’y avait plus moyen de convertir de force des tribus voisines ou des résidents étrangers. En 104 av. J. C., Aristobule, roi juif hellénisé, conquiert la Galilée et convertit de force une tribu, probablement arabe, ou au moins sémitique, les Ituréens, au judaïsme de son propre royaume. Nous avons donc encore un démenti : les Ituréens ont été fondus dans la masse juive sans avoir jamais séjourné dans l’espace restreint du petit royaume de Juda.

La lecture du livre de Sand nous apporte encore beaucoup d’autres éclairages sur l’invention du peuple juif et nous permet de reléguer au rayon des mythes sans consistance, non pas seulement ceux du sionisme laïcisé ou non, mais aussi tous ceux des monothéismes contemporains, notamment ceux que véhiculent, à grands renforts médiatiques, les biblismes américains, sud-africains ou protestants qui injectent dans le discours politique des absurdités religieuses, en dépit des leçons de l’histoire, des gestes impériales avérées ou des découvertes de l’archéologie. Le biblisme américain est surtout préoccupant, vu le poids considérable qu’il pèse sur le processus démocratique aux Etats-Unis, puissance hégémonique planétaire, et, partant, sur les processus de décision qui affecte, ipso facto, la vie politique de tout le globe. Le travail d’un Sand permet aussi de critiquer la transposition d’un biblisme ou d’un sionisme juifs dans le mental de protestants de souche anglo-saxonne, qui n’ont aucun lien « ethnique » avec la Palestine. Biblisme et sionisme protestants sont, au même titre que le sionisme fabriqué au 19ième siècle, sinon plus encore que ce sionisme, des fictions sans consistance ou des aberrations entachées de fanatisme.

Une réhabilitation de la notion d’empire

Indirectement, Shlomo Sand réhabilite la notion équilibrante et apaisante d’empire, en valorisant le syncrétisme hellénistique des Hasmonéens au détriment de l’exclusivisme judéen, repris par les sionistes, en avançant comme modèle l’idée de citoyenneté romaine mise en évidence par Mommsen et, simultanément, l’idée d’une citoyenneté impériale allemande après 1870. En effet, une idée impériale nouvelle et rénovée pourrait seule apporter la paix à un Proche Orient fragmenté par les tribalismes, les exclusivismes et les fictions politiques. Reste à savoir si une notion de citoyenneté, de mommsenienne mémoire, pourra s’appliquer de manière transrégionale en Europe ou déboucher sur une omni-citoyenneté européenne, incluant ou excluant les migrations récentes, survenues pendant les « Trente Glorieuses » et poursuivies par les regroupements familiaux. La volonté de certains de nous ramener non pas à une Judée mythique du Roi Salomon ou à une Germanie d’Arminius mais à une Arabie du 7ième siècle ne se heurte-t-elle pas à cette notion apaisante de citoyenneté impériale ? La question demeure ouverte et cet idéal, préconisé par Sand, débouchera-t-il sur une concrétisation voulue par des optimistes, frères en esprit des sionistes phalanstériens du début du 20ième siècle, ou échouera-t-il parce que des pessimistes auront finalement raison dans leurs analyses sans concession ni fard contre les tenants d’éthiques socialistes de la conviction ?

Robert Steuckers.

Sources :

Shlomo SAND, Comment le peuple juif fut inventé, Fayard, Paris, 2008.

Shlomo SAND, Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël, Flammarion, coll. « Champs », n°950, 2010.

Colin SHINDLER, A History of Modern Israel, Cambridge Université Press, 2008.

Notre position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme, c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ, des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman, auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir, le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram, non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Notre position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme, c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ, des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman, auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir, le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram, non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif, le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare, Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique de faire l’alya (le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif, le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare, Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique de faire l’alya (le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Few postwar thinkers in my view have played a greater role in ideologically resisting the forces assaulting Europe’s incomparable bioculture than Guillaume Faye. This was publicly evident at the international conference on “The White World’s Future” held in Moscow in June 2006, which he helped organize. It’s even more evident in the six books he’s written in the last seven years and in the innumerable articles, interviews, and conferences in which he’s alerted Europeans to the great challenges threatening their survival.

Few postwar thinkers in my view have played a greater role in ideologically resisting the forces assaulting Europe’s incomparable bioculture than Guillaume Faye. This was publicly evident at the international conference on “The White World’s Future” held in Moscow in June 2006, which he helped organize. It’s even more evident in the six books he’s written in the last seven years and in the innumerable articles, interviews, and conferences in which he’s alerted Europeans to the great challenges threatening their survival. Einem Monarchisten jüdischen Glaubens, Hans-Joachim Schoeps (1909-1980), fühle ich mich schon längst schicksalsgemeinschaftlich zugetan. Als seine preußischen Vorfahren, der Hohenzollern-Hausmacht huldigend, im Ersten Weltkrieg zu Felde zogen, meldete sich zeitgleich mein öesterreichisch-jüdischer Onkel zum Kriegsdienst. Auch als Greis mit steigender Hinfälligkeit schlug sich Schoeps gegen Deutschhasser jeder Couleur und vor allem gegen die Verächter des preußischen Erbguts. Außerdem trat er mutig der Beschimpfung entgegen, dass er gegen die von den Alliierten installierte Demokratie als „jüdischer Nazi“ antrat.

Einem Monarchisten jüdischen Glaubens, Hans-Joachim Schoeps (1909-1980), fühle ich mich schon längst schicksalsgemeinschaftlich zugetan. Als seine preußischen Vorfahren, der Hohenzollern-Hausmacht huldigend, im Ersten Weltkrieg zu Felde zogen, meldete sich zeitgleich mein öesterreichisch-jüdischer Onkel zum Kriegsdienst. Auch als Greis mit steigender Hinfälligkeit schlug sich Schoeps gegen Deutschhasser jeder Couleur und vor allem gegen die Verächter des preußischen Erbguts. Außerdem trat er mutig der Beschimpfung entgegen, dass er gegen die von den Alliierten installierte Demokratie als „jüdischer Nazi“ antrat.

« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.

« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien. Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière.

Shlomo Sand, historien israélien attaché à l’Université de Tel Aviv, ancien étudiant de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, par ailleurs spécialiste de l’œuvre de Georges Sorel, a sorti en 2008 un ouvrage aux éditions Fayard, intitulé Comment le peuple juif fut inventé, dont la réception, d’abord timide, vient d’être « boostée » par la sortie de l’ouvrage en livre de poche, dans la collection « Champs » chez Flammarion, où vient également de sortir son volume précédent, datant de 2006 et intitulé Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël. Ces deux livres sont de véritables pavés dans la mare, dans la mesure où ils bouleversent bien des idées reçues, des vérités propagandistes ou des certitudes religieuses, juives ou autres. Tout ouvrage secouant de la sorte autant de certitudes établies mérite évidemment la lecture. Mais une lecture, si possible, qui resitue la matière dans son contexte, dans le contexte de son éclosion au sein des débats qui animent depuis près d’un quart de siècle la scène intellectuelle israélienne, voire de la diaspora juive toute entière. L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.

L’hétérogénéité relative de ces cinq vagues d’immigration en Palestine fait du sionisme une idéologie à facettes multiples. Certains historiens comptent jusqu’à une trentaine de nuances, exprimées par des partis, des groupes, des cénacles, etc. Grosso modo, pour faciliter la suite du présent exposé (qui n’est pas consacré au sionisme et à ses nuances), disons qu’émergent, dès la création de l’Etat d’Israël une gauche, incarnée par Ben Gourion et centrée autour du Mapai socialiste/travailliste. En théorie, cette gauche souhaite une fusion entre les immigrants juifs et les Arabes autochtones. Après 1948, cette fusion n’aura jamais lieu car personne ne la désirait vraiment : ni les immigrants juifs venus d’Europe et ayant vécu dans des Etats modernes, au style de vie très différent de celui des naturels du pays, ni les Arabes qui adoptent le « rejectionnisme » préconisé par le Mufti de Jérusalem. Cette gauche travailliste restera longtemps au pouvoir, jusqu’en 1977, lors de l’avènement d’une nouvelle coalition de droite, le Likoud, mené par Menahem Begin.  La tendance du discours public contemporain est de tout simplifier à outrance. Les idées qui, jadis, étaient sujettes à des controverses très nuancées sont présentées aujourd'hui au public en termes manichéens, où tout est noir ou tout est blanc, de façon à pouvoir s'incruster dans l'esprit appauvri de l'homme moderne, dont les capacités d'attention sont désormais limitées. Nos contemporains, qui subissent sans cesse le bombardement massif des médias audio-visuels, ont besoin d'idées présentées selon un mode rapide, fluctuant.

La tendance du discours public contemporain est de tout simplifier à outrance. Les idées qui, jadis, étaient sujettes à des controverses très nuancées sont présentées aujourd'hui au public en termes manichéens, où tout est noir ou tout est blanc, de façon à pouvoir s'incruster dans l'esprit appauvri de l'homme moderne, dont les capacités d'attention sont désormais limitées. Nos contemporains, qui subissent sans cesse le bombardement massif des médias audio-visuels, ont besoin d'idées présentées selon un mode rapide, fluctuant.