mardi, 26 mai 2009

Livres sur Nietzsche

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

Livres sur Nietzsche

Recensions de Robert Steuckers

Tarmo Kunnas, Nietzsches Lachen. Eine Studie über das Komische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.

Le comique chez Nietzsche est un thème, pense le philosophe et essayiste polyglotte finlandais Tarmo Kunnas, qui n'a guère été exploré. C'est le pathos nietzschéen, son romantisme fougueux, bruyant, qui séduit d'emblée et capte les attentions. Rares sont les observateurs, bons connaisseurs de l'œuvre complète de Nietzsche, qui ont pu percevoir l'ironie cachée, le sourire dissimulé, qui se situe derrière les aphorismes tranchés, affirmateurs et romantiques. Nietzsche se sentait trop solitaire, trop menacé, pour se permettre un humour souverain, direct, immédiat, sans fard. Tarmo Kunnas explore toute l'œuvre de Nietzsche pour y repérer les éléments de satire, d'ironie, d'humour et de parodie. Il nous révèle les mutations, les glissements qui se sont produits subrepticement depuis sa jeunesse idéaliste jusqu'à la veille de sombrer dans la folie.

Tarmo Kunnas, Politik als Prostitution des Geistes. Eine Studie über das Politische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.

Nietzsche a été politisé, mobilisé par des partisans, mis au service des causes les plus diverses. Pour Tarmo Kunnas, Nietzsche est plutôt «anti-politique», hostile à l'emprise croissante du politique sur les esprits. Méticuleusement, il analyse la critique du système partitocratique chez Nietzsche, ses tendances anti-démocratiques, ses propensions à l'aristocratisme, son refus de l'idéologème «progrès», son anti-socialisme, son anti-capitalisme, son anti-militarisme et, finalement, les rapports entre Nietzsche et le nationalisme, entre Nietzsche et le racisme (l'anti-sémitisme).

Richard Maximilian Lonsbach, Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch (zweite, um einen Anhang und ein nachwort erweiterte Auflage), herausgegeben von Heinz Robert Schlette, Bouvier Verlag / Herbert Grundmann, Bonn, 1985.

R. M. Lonsbach est le pseudonyme de R. M. Cahen, avocat israëlite de Cologne, émigré en Suisse en 1937, revenu dans sa ville natale en 1948. Cahen/Lonsbach était un admirateur de Nietzsche et son petit livre, aujourd'hui réédité, est une réfutation radicale des thèses qui font de Nietzsche un antisémite rabique. Ecrit dans l'immédiat avant-guerre, en 1939, ce livre a enregistré un franc succès dans les milieux de l'émigration allemande, ainsi qu'en Pologne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Il réfutait anticipativement toutes les théories de notre après-guerre qui ont démonisé Nietzsche. C'est en ce sens que cet ouvrage est un document indispensable. Malgré l'ambiance anti-nietzschéenne de l'Allemagne américanisée, Lonsbach/Cahen ne modifia pas sa position d'un iota et réaffirma ses thèses lors d'une émission radiophonique en 1960. Le texte de cette émission est également reproduit dans ce volume édité par H. R. Schlette.

Henry L. Mencken, The Philosophy of Friedrich Nietzsche, The Noontide Press, Torrance (California), 1982 (reprint of the first edition of 1908).

Journaliste brillant, fondateur de l'American Mercury, auteur d'un livre vivant sur la langue anglo-américaine, Henry L. Mencken, dont l'ampleur de la culture générale était proverbiale, écrivit également un essai sur Nietzsche en 1908. Pour l'Américain Mencken, Nietzsche est un transgresseur, sa pensée constitue l'antidote par excellence au sentimentalisme démobilisateur qui exerçait ses ravages à la fin du XIXème siècle. Mencken admire l'individualisme de Nietzsche, son courage de rejetter les modes et les dogmes dominants. Curieusement, Mencken croit repèrer un dualisme chez Nietzsche: celui qui opposerait un dyonisisme à un apollinisme, où le dyonisisme serait vitalité brute et l'apollinisme, vitalité de «seconde main», une vitalité dressée par les convenances. Les castes de maîtres seraient ainsi dyonisiennes, tandis que les castes d'esclaves seraient apolliniennes, parce qu'elles soumettent leur vitalité au diktat d'une morale. Cette interpétation est certes totalement erronée mais nous renseigne utilement sur la réception américaine de l'œuvre de Nietzsche. Dans le chef de Mencken, la pensée de Nietzsche devait compléter et amplifier celles de Darwin et Huxley, dans l'orbite d'un univers intellectuel anglo-saxon dominé par l'antagonisme entre l'«individualisme» de l'auto-conservation et l'«humanitarisme» du christianisme moral.

Mihailo Djuric und Josef Simon (Hrsg.), Kunst und Wissenschaft bei Nietzsche, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1986.

Ouvrage collectif sur l'esthétisme nietzschéen, ce volume contient un article centré sur l'histoire des idées de Descartes à Nietzsche, chez qui les concepts traditionnels d'«imagination» et d'«intuition» acquièrent progressivement une dimension entièrement nouvelle (Tilman Borsche: Intuition und Imagination. Der erkenntnistheoretische Perspektivenwechsel von Descartes zu Nietzsche). Mihailo Djuric évoque longuement la fusion de la pensée et de la poésie dans le Zarathoustra (Denken und Dichten in "Zarathustra"). Diana Behler passe au crible la métaphysique de l'artiste ébauchée par Nietzsche (Nietzsches Versuch einer Artistenmetaphysik). Goran Gretic étudie, quant à lui, la problématique de la vie et de l'art, dans laquelle se repère le renversement proprement nietzschéen: la métaphysique se fonde dans l'homme; donc, le chemin de la pensée ne passe pas nécessairement par l'homme pour accéder à l'Etre mais va de l'homme à l'homme.

Josef Simon (Hrsg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.

Deux volumes comprenant dix études sur Nietzsche. Parmi celles-ci, un essai de Volker Gerhardt sur le «devenir» dans la pensée de Nietzsche (Die Metaphysik des Werdens. Über ein traditionelles Element in Nietzsches Lehre vom "Wille zur Macht"); une étude de Tilman Borsche sur le redécouverte des présocratiques chez Nietzsche (Nietzsches Erfindung der Vorsokratiker). Le Japonais Kogaku Arifuku compare, lui, les fondements du bouddhisme, dont la vision du vide (sunyata), avec la définition nietzschéenne du nihilisme (Der aktive Nihilismus Nietzsches und der buddhistische Gedanke von sunyata [Leerheit]). Günter Abel analyse la philosophie de Nietzsche au départ d'une réinvestigation de l'héritage nominaliste (Nominalismus und Interpretation. Die Überwindung der Metaphysik im Denken Nietzsches). Abel définit le nominalisme comme une vision du monde qui perçoit celui-ci comme un monde d'individualités, où aucun «universel» n'a d'assise solide, où les principes doivent être manipulés avec parcimonie si l'on ne veut pas choir dans les «schémas» déréalisants, où les assertions doivent se référer à un «contexte» précis; ce monde-là, enfin, est fait, de finitudes concrètes, non d'infinitudes transcendantes. Josef Simon étudie, lui, le concept de liberté chez Nietzsche (Ein Geflecht praktischer Begriffe. Nietzsches Kritik am Freiheitsbegriff der philosophischen Tradition).

Mihailo Djuric u. Josef Simon (Hrsg.), Zur Aktualität Nietzsches, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.

Onze textes magistraux, consacrés au visionnaire de Sils-Maria. Dont celui de Günter Eifler sur les interprétations françaises contemporaines de l'œuvre de Nietzsche (Zur jüngeren französischen Nietzsche-Rezeption). Mihailo Djuric se penche sur la question du nihilisme (Nihilismus als ewige Wiederkehr des Gleichen). Branko Despot démontre avec un extraordinaire brio comment le temps, la temporalité, suscite la «volonté de puissance». La vie, qui est «devenir», ne connait aucune espèce d'immobilité, mais le «déjà-advenu» impose des critères qui ne peuvent pas être ignorés, comme si le «déjà-advenu» n'avait jamais, un jour, fait irruption sur la trame du devenir et n'y avait pas laissé son empreinte. Dans la lutte «agonale», le surhomme doit affronter les aléas nouveaux et les legs épars du passé, vestiges incontournables. Le temps est donc lui-même volonté de puissance, puisque l'homme (ou le surhomme) doit se soumettre à ses diktats et épouser ses caprices, se lover dans leurs méandres (B.D., Die Zeit als Wille zur Macht). Tassos Bougas s'interroge sur le retour au monde préconisé par Nietzsche (Nietzsche und die Verweltlichung der Welt); son objectif, c'est de repérer les étapes de cette immanentisation et de dresser le bilan de la contribution nietzschéenne à ce processus, à l'œuvre depuis l'aurore des temps modernes (T.B., Nietzsche und die Verweltlichung der Welt). Friedrich Kaulbach et Volker Gerhardt se préoccupent de l'esthétisme nietzschéen et de sa «métaphysique de l'artiste» (F.K., Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim frühen Nietzsche; V.G., Artisten-Metaphysik. Zu Nietzsches frühem Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, nietzsche, livres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 mai 2009

Bibliographie nietzschéenne contemporaine

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

Bibliographie nietzschéenne contemporaine

par Robert Steuckers

Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.

Une promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.

Friedrich Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.

Dans ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde. En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse «volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique, critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison perspectiviste).

Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.

L'édition allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus, estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du message francfortiste, doit se replonger dans l'humus extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont, elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi, sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent, occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».

Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.

On sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui, quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne, désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West. Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin, on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck, Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit, que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné (Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin (Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de malentendus...

Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.

Une promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on donnera d'emblée à cet petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la plus osée, la plus haute.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, allemagne, livre, bibliographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 25 mars 2009

Frédéric Nietzsche et ses héritiers

Frédéric Nietzsche et ses héritiers

(Intervention de Robert Steuckers - Université d'été de la FACE - 1995)

L'inpact de Nietzsche est immense: on ne peut remplacer la lecture de Nietzsche par une simple doxa, mais si l'on fait de l'histoire des idées politiques, on est obligé de se pencher sur les opinions qui mobilisent les élites activistes. L'objet de cet exposé n'est donc pas de faire de la philosophie mais de procéder à une doxanalyse du nietzschéisme politisé. Nous allons donc passer en revue les opinions qui ont été dérivées de Nietzsche, tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Nietzsche est présent partout. Il n'y a pas un socialisme, un anarchisme, un nationalisme qui n'ait pas reçu son influence. Par conséquent, si l'on maudit Nietzsche, comme cela arrive à intervalles réguliers, si l'on veut expurger tel ou tel discours de tout nietzschéisme, si l'on veut pratiquer une “correction politique” anti-nietzschéenne, on sombre dans le ridicule ou le paradoxe. On en a eu un avant-goût il y a deux ans quand un quarteron de cuistres parisiens a cru bon de s'insurger contre un soi-disant rapprochement entre “rouges” et “bruns”: si rapprochement il y avait eu, il aurait pu tout bonnement se référer à du déjà-vu, à des idées nées quand socialistes de gauches et pré-fascistes communiaient dans la lecture de Nietzsche.

L'an passé, pour le 150ième anniversaire de la naissance de Frédéric Nietzsche, un chercheur américain Steven A. Aschheim a publié un ouvrage d'investigation majeur sur les multiples impacts de Nietzsche sur la pensée allemande et européenne, The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990 (California University Press). Etudier les impacts de la pensée de Nietzsche équivaut à embrasser l'histoire culturelle de l'Allemagne dans son ensemble. Il y a une immense variété d'impulsions nietzschéennes: nous nous bornerons à celles qui ont transformé les discours politiques des gauches et des droites.

Steven Aschheim critique les interprétations du discours nietzschéen qui postulent justement que Nietzsche a été “mésinterprété”. Il cite quelques exemples: l'école de Walter Kaufmann, traducteur américain de l'œuvre de Nietzsche. Kaufmann estime que Nietzsche a été “droitisé”, au point de refléter l'idéologie des castes dominantes de l'Allemagne wilhelmienne. Or celles-ci conservent une idéologie chrétienne, essentiellement protestante, qui voit d'un assez mauvais oeil la “philosophie au marteau” qui démolit les assises du christianisme. Le professeur anglais Hinton Thomas, lui, a publié un ouvrage plus pertinent, dans le sens où il constate que Nietzsche est bien plutôt réceptionné à la fin du 19ième siècle par des dissidents, des radicaux, des partisans, des libertaires, des féministes, bref, des transvaluateurs et non pas des conservateurs frileux ou hargneux.

Nietzsche est donc d'abord un philosophe lu par les plus turbulents des sociaux-démocrates, par les socialistes les plus radicaux et les plus intransigeants. Ces hommes et ces femmes manifestent leur insatisfaction face à l'orthodoxie marxiste du parti social-démocrate, où le marxisme devient synonyme de socialisme procédurier, sclérosé, bureaucratique. Les socialistes allemandes les plus fougueux rejettent la filiation “Hegel-Marx-Sociale-Démocratie”. L'itinéraire de Mussolini est instructif à cet égard. De même, la correspondante du journal L'Humanité, Isadora Duncan, en publiant des articles apologétiques sur la révolution russe, écrit, en 1920, que cette révolution réalisent les idéaux et les espoirs de Beethoven, Nietzsche et Walt Whitman. Aucune mention de Marx.

Ces socialistes radicaux voulaient en finir avec la “superstructure”. Ils pensaient pouvoir mieux la démolir avec des arguments tirés de Nietzsche qu'avec des arguments tirés de Marx ou d'Engels. Les jeunes sociaux-démocrates regroupés autour de Die Jungen, la revue de Bruno Wille, l'idéologue Gustav Landauer critiquent les pétrifications du parti et exaltent la fantaisie créatrice. La féministe Lily Braun s'oppose à toutes les formes de dogmatisme, vote les crédits de guerre contre le knout du tsarisme, le bourgeoisisme français et le capitalisme anglais, et finit, comme Mussolini, par devenir nationaliste. De même le pasteur non-conformiste Max Maurenbrecher évolue de la sociale-démocratie aux communautés religieuses libres, dégagées des structures confessionnelles, et de celles-ci à un nationalisme ferme mais modéré.

Après 1918, la gauche ne cesse pas de recourir à Nietzsche. Ainsi, Ernst Bloch, futur conseiller de Rudy Dutschke qui finissait par théoriser un national-marxisme, dérive une bonne part de sa méthodologie de Nietzsche. Marcuse, en se réclamant de l'Eros, critique la superstructure idéologique de la civilisation occidentale.

Mais les conformistes de la gauche n'ont jamais accepté ces “dérives indogmatisables”. Dès le début du siècle, un certain Franz Mehring ne cesse de rappeler les jeunes amis de Bruno Wille à la “raison”. Kurt Eisner, qui avait pourtant aimé Nietzsche, rédige un premier manuel d'exorcisme en 1919. Plus tard, Georg Lukacs abjure à son tour l'apport de Nietzsche, alors qu'il en avait été compénétré. Plus récemment, Habermas tente d'expurger tous les linéaments de nietzschéisme dans le discours de l'école de Francfort et de ses épigones. En France, Luc Ferry et Alain Renaut tente de liquider le nietzschéisme français incarné par Deleuze et Foucault, sous prétexte qu'il prône le vitalisme contre le droit. Toutes les manifestations de “political correctness” depuis le début du siècle ont pour caractéristique commune de vouloir éradiquer les apports de Nietzsche. Vaine tentative. Toujours vouée à l'échec.

(résumé de Catherine NICLAISSE).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, allemagne, révolution conservatrice, nietzsche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2009

Nietzsche on Friendship and on the Tragedy of Life

Nietzsche on friendship and on the ‘tragedy of life’

Ex: http://faustianeurope.wordpress.com/

‘Friendship’ is something to which we all probably would nod and we would say that we fully understand what is meant by it, but do we? Who are these ‘friends’ we think are around us? What do they mean to us and do these ‘friends’ of today really differ from people we only ‘know better’ and or to whom we ‘talk more’ than with random people we daily meet? These might sound like silly questions to ask, really, however, when the phenomenon of Facebooks, Myspace etc. strikes daily the news and journalists often mention that people have tens or even hundreds ‘friends’ on their profiles, I believe it is never useless to stop and wonder for a moment.

‘Friendship’ is something to which we all probably would nod and we would say that we fully understand what is meant by it, but do we? Who are these ‘friends’ we think are around us? What do they mean to us and do these ‘friends’ of today really differ from people we only ‘know better’ and or to whom we ‘talk more’ than with random people we daily meet? These might sound like silly questions to ask, really, however, when the phenomenon of Facebooks, Myspace etc. strikes daily the news and journalists often mention that people have tens or even hundreds ‘friends’ on their profiles, I believe it is never useless to stop and wonder for a moment.

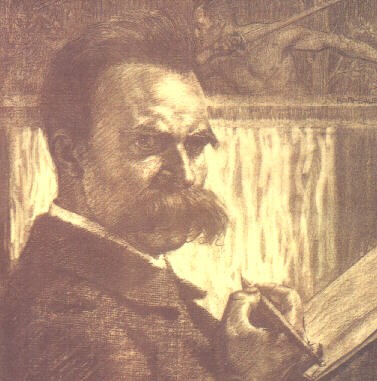

Quite interestingly, I would like to point out to perhaps the most unexpected person who considered friendship in his work - to Friedrich Nietzsche. He, just as the voluntarist Schopenhauer before him, had almost no friends at all. Suffering from constant health problems – migraine headaches and vomiting, this brilliant intellectual had to resign from the post of professor at the University of Basle, which he received at unheard age of 24, and in 1879 started to travel around Europe, seeking seclusion and peace from his collapsing health near mountain lakes deep in the Alps.

In earlier days of his writing career, Nietzsche was a friend and admirer of the work of Richard Wagner. Nietzsche saw in Wagner’s opera Tristan und Isolde (1865) the possible resurrection of the antic tragedy. The Greek tragedy was for Nietzsche especially important because he regarded it as an ‘honest depiction of human life.’ That is, as a piece of art that depicts each person as born with certain qualities, but also possessing the ‘tragic flaw,’ which gives him a destiny that he cannot escape. Although in the Greek tragedy characters struggle with their predestined path, by each step they inadvertently proceed towards their certain end.

This is perhaps best depicted in Sophocles’ Oedipus Rex, where Oedipus is given a terrible predicament – he is to marry his mother and kill his father. The tragic flaw in case of Oedipus is hubris – and although that when he hears his terrible fate from the Delphic Oracle and tries to flee from the place where his (foster) parents live, escaping, he kills his father Laius – only because they argue who has the right-of-way.

Nevertheless, heroes of the antic tragedy – although endowed with the tragic fate – are not content with it, and they struggle till the very end. As Nietzsche mentions in The Birth of Tragedy this is a ‘honest’ image of what life is – tragic.

One is born into a condition one does not chooses. He is endowed with certain predispositions, born into a certain family, into a specific community, which make tremendous impact on one’s identity – on the fact ‘who one is.’ The ancient Greeks personified this human precondition as ‘given’ by three Moirae – the personifications of destiny. The ancient hero, however, is the one who, although endowed with both flaws and qualities, does not ‘give up’ and fights his destiny and although never wins (the human life can never be won, the human life is tragic, it always ends in death which can never be avoided) he understands that ‘there are moments and things worth living (and dying) for.’

In his later works, Nietzsche elaborates further; when one considers great heroes as Beethoven, Goethe or Napoleon, they were all both endowed with certain flaws, no one of them was ‘perfect,’ but they all, above all, were in their specific fields great ‘warriors,’ who stood against the human fate and managed to push the meaning of living to a completely another, greater level – they set example for others and in their fight found what ‘they are’ – what to be living for them truly means. They found that it is precisely this fight, this totality of all things – both living and dying, both flaws and qualities, both joy and sadness, both victories and failures – what life is. That life is beautiful – and interesting – and worth living for – because above all, to be a human means a tremendous possibility, a challenge – to understand one’s flaws and qualities and on them build one’s work – one’s fate. For Nietzsche, life is an art, a Greek tragedy. And it is precisely this fact that life is tragic – which makes is beautiful. For Nietzsche, and for the ancient Greeks, the life ‘makes sense’ only when understood in this highly artistic sense.

As to Richard Wagner – and to the opera Tristan und Isolde Nietzsche so admired, one could now perhaps better understand why Nietzsche praised Wagner as a cultural prodigy. Nietzsche saw in earlier Wagner’s work a possibility how to restore the tragic understanding of life, back into the contemporary society which elevated only the Christian reverence and its preaching that man is born from sin and that he can only achieve ‘happiness’ in the afterlife. The Christians, Nietzsche maintains, do not understand what life is, they are in fact, the life’s failures, to weak to conceive of life as the totality of all values – as both struggle and peace, as both birth and death and so on. They instead would like to live in ‘eternal happiness and peace,’ which is a non-sense Nietzsche argues; since happiness cannot exist without sadness, as sadness cannot without happiness. Just as well as life entails death, also death is necessary to give life to next generations. Each exists only in relation to the opposite. The weak would be even unable to consider, Nietzsche argues, that life consisting only of ‘happiness’ would be too boring to live. Indeed, for the strong, for the type of the antic hero, it is unimaginable to be living in the Christian heaven, in an eternal ‘peace and happiness.’ One might well say that what is the hell for the Christian, is the ‘heaven’ for a Nietzschean hero, because, quite simply, it would be much more fun.

The friendship between Wagner and Nietzsche nevertheless did not last long. Wagner more and more enclosed himself with a circle of German nationalists and instead of elevating Nietzsche’s untimely model of the Antic hero, Wagner became too narrowly German, and ultimately, with his final opera Parsifal, even a hypocrite. In Parsifal Wagner elevated the Christian piety, when he himself was an admirer of Nordic paganism. Nietzsche was nauseated by the fact that Wagner used something so alien to his (Wagner’s) beliefs only to promote the sense of German national history. Even then, Nietzsche stayed true to his beliefs, and although he despised its pseudo-Christian leitmotif, he admired the beauty of the music; in a letter to Peter Gast from 1887, he asks himself: ‘Has Wagner ever written anything better?’

It is then perhaps no wonder that for Nietzsche, the friendship has a very peculiar meaning. Today it is mostly understood that a friend is someone ‘who wants the best for you.’ Nietzsche considers this too shallow and his response is similar as in the case of the Christians who would like to live only in their ‘heaven.’ A true friend for Nietzsche is someone who by wishing you the ‘best’ wishes you ‘the worst,’ – struggle, strife, obstacles, fear, and ‘many good enemies.’ A friend for Nietzsche is not someone who accepts your every word and blindly follows in your steps or even someone who tries to ‘offer you a helping hand’ – this only promotes laziness, acceptance of one’s status, weakness and decadence. To wish truly one best also means to be in opposition, to propose contra-arguments, to go one’s own way and even destroy and fight against a friend’s plans. In the Nietzschean sense, the friend is the one ‘who wishes you to be strong.’ In contrast to a Christian who wishes you ‘heaven,’ that is meekness and decadence in otherworldly piety.

Consider also this assumption: what is for Nietzsche the difference between friend and enemy? One can easily derive from the above mentioned that there is no difference at all. Both friend and enemy is someone who you consider your equal. It is someone who you think is worth fighting against. From the fight, you both learn and ultimately strengthen your resolve. In fact, it might be said that ‘your best friend is also your best enemy, and your best enemy is your best friend.’ Similarly, Nietzsche mentions Christ’s ‘love thy enemy’ as a commendable principle to follow, but not in the ‘Christian sense.’ For Nietzsche, since love and hate are almost inseparable, the enemy, your antithesis, is also someone to be truly admired, because this enemy inevitably forms a part of ‘who you are,’ the enemy shows you a different side of the coin, and thus makes you stronger in the end.

In the end, one might and might not aggree, yet Nietzsche certainly provides a persuasive theory of friendship, especially in a time when it seems that friendship is being reduced to an artificial list of names available on an individual’s profile somewhere on the internet…

00:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nietzsche, allemagne, révolution conservatrice, amitié |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 février 2009

L'homme, une matière première

L'homme, une matière première

Trouvé sur: http://polemia.com

Heidegger, comme les anciens Grecs, définit l’homme essentiellement comme « mortel », comme « être-pour-la-mort », c’est-à-dire ouvert en permanence à la perspective de mourir, contrairement à l’animal qui, lui, « ne meurt pas mais périt ». Il renoue ainsi avec notre tradition qui remonte au Christianisme, mais antérieurement encore, à Platon notamment (voir le « Phédon »).

Notre rapport avec la mort cependant, dans la société occidentale moderne, ne cesse de se détériorer. La vie moderne, axée sur la consommation et le plaisir immédiat, cherche à effacer la mort de nos consciences. Lorsqu’elle survient, comme c’est le cas avec nos morts au champ d’honneur en Afghanistan, c’est un vrai scandale !

Quatre métiers, quatre « vocations » (le mot allemand « Beruf » pour métier comporte cette idée d’un « appel » du destin ; « Ruf » veut dire appel), comportent dans leur essence un rapport privilégié avec la mort : la médecine, la justice, l’armée et la fonction ecclésiastique. Les « pompes funèbres » sont un service commercial et n’entrent donc pas ici en ligne de compte ! Le médecin lutte contre la mort et il lui est interdit, selon une tradition qui remonte à Hippocrate (5e siècle avant JC) de donner la mort ès qualité de médecin. Le juge par contre, depuis l’aube de la civilisation jusqu’à quelques années en Europe, est habilité à donner la mort dans un certain nombre de cas précis. Le soldat a pour vocation de mourir pour la patrie et de donner la mort à l’ennemi. Le prêtre est présent à la fin de la vie et aide le mourant à « effectuer le passage ». Ce sont les quatre fonctions en rapport avec la mort et qui correspondent aux quatre pôles du quadriparti, ce monde de l’être qui fonde l’authenticité de notre existence selon Heidegger. Le médecin représente le pôle de la terre (la « cause matérielle » d’Aristote), le juge représente le « ciel » (la cause formelle, le devoir-être), le prêtre la divinité (la cause finale) et le soldat le monde des hommes (la cause motrice).

Dans notre monde moderne, ce monde est bouleversé et remplacé par un « immonde » selon la frappante formule du philosophe Jean-François Mattéi (voir son livre : « La barbarie intérieure » (1)) Le juge est désormais privé de son pouvoir de donner la mort. Il est éliminé. Le prêtre n’est plus convoqué que par les croyants qui sont une minorité, il est marginalisé. Le soldat meurt encore mais c’est très mal vu. La dimension militaire est évacuée le plus possible des valeurs de notre société marchande. L’héroïsme n’est plus une valeur directrice dans l’imaginaire social comme il l’a toujours été des épopées d’Homère (8e siècle avant notre ère) jusqu’à, disons, le culte des héros de la Résistance.

Par contre, le médecin dont la vocation était de lutter contre la mort au point de lui interdire de donner la mort (le serment d’Hippocrate des anciens Grecs interdit au médecin de pratiquer l’avortement), est appelé à la donner de plus en plus ! Non seulement par l’avortement mais par la possibilité de l’euthanasie qui rassemble de plus en plus de partisans !

Nous voilà donc dans un « monde à l’envers » en quelque sorte où le juge ne peut plus tuer mais où le médecin tuera de plus en plus fréquemment. Le prêtre et le soldat, quant à eux, sont appelés à disparaître, si le « progrès » continue sa route ! A quoi peuvent servir les prêtres, à quoi peuvent servir les soldats dans une société matérialiste de consommation ? Quel sens peut encore avoir le don de sa vie à autrui dans un monde qui plaide pour l’extension illimitée de l’ego et du plaisir immédiat ? Cette inversion des fonctions sociales devrait conduire nos compatriotes à s’interroger. Mais le conditionnement médiatique ne va pas dans ce sens. De plus en plus de pressions se font jour pour légitimer le rôle de tueur donné au médecin alors qu’une indignation générale se fait jour s’il s’agit de redonner au juge le pouvoir de donner la mort.

Le temps est venu où la prédiction de Nietzsche dans son « Ainsi parlait Zarathoustra » se réalise : Nietzsche dit que le monde moderne est celui des « derniers hommes qui ont inventé le bonheur ». « Idéal, amour, étoile, qu’est cela ? disent les derniers hommes. (…) Un peu de poison pour rendre la vie agréable (la drogue), beaucoup de poison pour la finir agréablement ». La mort comme façon de vivre plus agréablement (sans enfant non désiré, sans souffrance de la maladie) est la mort vue de façon « moderne », c’est-à-dire utilitariste. La mort est ainsi arraisonnée par le dispositif utilitaire (le « Gestell » de Heidegger (2)) qui domine notre vie sans que nous en ayons vraiment conscience. L’homme est de moins en moins un « mortel » conscient de sa condition tragique de finitude sur cette terre. Il devient la plus importante des matières premières au service du système techno-économique. Il perd ainsi sa liberté et son essence humaine largement à son insu.

Mais la réduction de la mort à un acte médical est revendiquée comme un progrès de l’humanisme ! La disparition de l’héroïsme des valeurs sociales directrice (héroïsme pourtant revendiqué notamment par toutes les Républiques précédentes) est considérée comme un progrès : rien ne doit s’opposer aux caprices de l’ego dans sa poursuite de la puissance et du plaisir ! La sécularisation matérialiste de la société est un progrès des Lumières ! L’homme est un animal et la raison est là pour satisfaire ses pulsions dans un cadre sécurisé !

On considère encore normal d’envoyer à la mort des jeunes gens honnêtes qui risquent leur vie pour le bien commun : soldats, policiers, pompiers ! Mais on est horrifié à l’idée de condamner à mort un monstre qui a torturé et assassiné une enfant ! Dans un monde où l’on ne croit plus guère au sacré, on affirme que la vie du grand criminel est sacrée et que l’homme ne peut avoir le pouvoir légal de la lui enlever ! Mais le flic ou le soldat peuvent crever car « c’est leur métier » : ils ont signé un contrat en ce sens ! Le criminel n’a pas signé de tel « contrat professionnel » donc sa vie ne peut être mise en jeu même s’il met en jeu la vie des autres ! Cette « idéologie du contrat » qui seule permet la « mort utile » n’est pas autre chose que la justification de l’opération qui consiste à faire de l’homme une matière première du système social dominant. On passe bien des contrats avec les fournisseurs de pétrole ! On peut perdre sa vie ou sa dignité pourvu que ce soit conformément à un « contrat » (le mot « contrat » est d’ailleurs valorisé chez les mafieux : pour éliminer un gêneur !)

Telle est la sensibilité de l’immonde moderne ! Elle est « sensible », ce qui n’empêche pas celle-ci d’être perverse ! Robespierre aussi était « sensible » ! Il expliquait qu’il fallait exterminer tous les Vendéens par pitié ! Par pitié pour la République ! En donnant aux médecins le monopole de donner la mort à l’avenir, ne créé-t-on pas cependant une « guillotine rampante » ?

Il est à souhaiter qu’un jour la liberté et la dignité de l’homme soient restaurés. Cela suppose certainement de retrouver un rapport « normal », noble et non ig-noble avec la mort !

Yvan BLOT

12/01/09

(©)Polémia

19/01/09

(1) Jean-François Mattéi,« La barbarie intérieure », puf, 2004, 334p.

http://www.polemia.com/article.php?id=1195

(2)Le « Gestell » ou « dispositif utilitaire » qui règle le monde

http://www.polemia.com/article.php?id=1818

Yvan Blot

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, grèce antique, nietzsche, heidegger |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 18 novembre 2008

L'impact de Nietzsche dans les milieux de gauche et de droite

L'impact de Nietzsche dans les milieux politiques de gauche et de droite

par Robert STEUCKERS

Intervention lors de la 3ième Université d'été de la FACE, Provence, juillet 1995

Analyse:

-Steven E. ASCHHEIM, The Nietzsche Legacy in Germany. 1890-1990, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1992, 337 p., ill., ISBN 0-520-07805-5.

- Giorgio PENZO, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987, 359 p., 25.000 Lire.

L'objet de mon exposé n'est pas de faire de la philosophie, d'entrer dans un débat philosophique, de chercher quelle critique adresse Nietzsche, par le biais d'un aphorisme cinglant ou subtil, à Aristote, à Descartes ou à Kant, mais de faire beaucoup plus simplement de l'histoire des idées, de constater qu'il n'existe pas seulement une droite ou un pré-fascisme ou un fascisme tout court qui dérivent de Nietzsche, mais que celui-ci a fécondé tout le discours de la sociale-démocratie allemande, puis des radicaux issus de cette gauche et, enfin, des animateurs de l'Ecole de Francfort. De nos jours, c'est la “political correctness” qui opère par dichotomies simplètes, cherche à cisailler à l'intérieur même des discours pour trier ce qu'il est licite de penser pour le séparer pudiquement, bigotement, de ce qui serait illicite pour nos cerveaux. C'est à notre sens peine perdue: Nietzsche est présent partout, dans tous les corpus, chez les socialistes, les communistes, les fascistes et les nationaux-socialistes, et, même, certains arguments nietzschéens se retrouvent simultanément sous une forme dans les théories communistes et sous une autre dans les théories fascistes.

La “political correctness”, dans sa mesquinerie, cherche justement à morceler le nietzschéisme, à opposer ses morceaux les uns aux autres, alors que la fusion de toutes les contestations à assises nietzschéennes est un impératif pour le XXIième siècle. La fusion de tous les nietzschéismes est déjà là, dans quelques cerveaux non encore politisés: elle attend son heure pour balayer les résidus d'un monde vétuste et sans foi. Mais pour balayer aussi ceux qui sont incapables de penser, à gauche comme à droite, sans ces vilaines béquilles conventionnelles que sont les manichéismes et les dualismes, opposant binairement, répétitivement, une droite figée à une gauche toute aussi figée.

La caractéristique majeure de cet impact ubiquitaire du nietzschéisme est justement d'être extrêmement diversifiée, très plurielle. L'œuvre de Nietzsche a tout compénétré. Méthodologiquement, l'impact de la pensée de Nietzsche n'est donc pas simple à étudier, car il faut connaître à fond l'histoire culturelle de l'Allemagne en ce XXième siècle; il faut cesser de parler d'un impact au singulier mais plutôt d'une immense variété d'impulsions nietzschéennes. D'abord Nietzsche lui-même est un personnage qui a évolué, changé, de multiples strates se superposent dans son œuvre et en sa personne même. Le Dr. Christian Lannoy, philosophe néerlandais d'avant-guerre, a énuméré les différents stades de la pensée nietzschéenne:

1er stade: Le pessimisme esthétique, comprenant quatre phases qui sont autant de passages: a) du piétisme (familial) au modernisme d'Emerson; b) du modernisme à Schopenhauer; c) de Schopenhauer au pessimisme esthétique proprement dit; d) du pessimisme esthétique à l'humanisme athée (tragédies grecques + Wagner).

2ième stade: Le positivisme intellectuel, comprenant deux phases: a) le rejet du pessimisme esthétique et de Wagner; b) l'adhésion au positivisme intellectuel (phase d'égocentrisme).

3ième stade: Le positivisme anti-intellectuel, comprenant trois phases: a) la phase poétique (Zarathoustra); b) la phase consistant à démasquer l'égocentrisme; c) la phase de la Volonté de Puissance (consistant à se soustraire aux limites des constructions et des constats intellectuels).

4ième stade: Le stade de l'Antéchrist qui est purement existentiel, selon la terminologie catholique de Lannoy; cette phase terminale consiste à se jeter dans le fleuve de la Vie, en abandonnant toute référence à des arrière-mondes, en abandonnant tous les discours consolateurs, en délaissant tout Code (moral, intellectuel, etc.).

Plus récemment, le philosophe allemand Kaulbach, exégète de Nietzsche, voit six types de langage différents se succéder dans l'œuvre de Nietzsche: 1. Le langage de la puissance plastique; 2. Le langage de la critique démasquante; 3. Le style du langage expérimental; 4. L'autarcie de la raison perspectiviste; 5. La conjugaison de ces quatre premiers langages nietzschéens (1+2+3+4), contribuant à forger l'instrument pour dépasser le nihilisme (soit le fixisme ou le psittacisme) pour affronter les multiples facettes, surprises, imprévus et impondérables du devenir; 6. L'insistance sur le rôle du Maître et sur le langage dionysiaque.

Ces classifications valent ce qu'elles valent. D'autres philosophes pourront déceler d'autres étapes ou d'autres strates mais les classifications de Lannoy et Kaulbach ont le mérite de la clarté, d'orienter l'étudiant qui fait face à la complexité de l'œuvre de Nietzsche. L'intérêt didactique de telles classifications est de montrer que chacune de ces strates a pu influencer une école, un philosophe particulier, etc. De par la multiplicité des approches nietzschéennes, de multiples catégories d'individus vont recevoir l'influence de Nietzsche ou d'une partie seulement de Nietzsche (au détriment de tous les autres possibles). Aujourd'hui, on constate en effet que la philosophie, la philologie, les sciences sociales, les idéologies politiques ont receptionné des bribes ou des pans entiers de l'œuvre nietzschéenne, ce qui oblige les chercheurs contemporains à dresser une taxinomie des influences et à écrire une histoire des réceptions, comme l'affirme, à juste titre, Steven E. Aschheim, un historien américain des idées européennes.

Nietzsche: mauvais génie ou héraut impavide?

Aschheim énumère les erreurs de l'historiographie des idées jusqu'à présent:

- Ou bien cette historiographie est moraliste et considère Nietzsche comme le “mauvais génie” de l'Allemagne et de l'Europe, “mauvais génie” qui est tour à tour “athée” pour les catholiques ou les chrétiens, “pré-fasciste ou pré-nazi” pour les marxistes, etc.

- Ou bien cette historiographie est statique, dans ses variantes apologétiques (où Nietzsche apparaît comme le “héraut” du national-socialisme ou du fascisme ou du germanisme) comme dans ses variantes démonisantes (où Nietzsche reste constamment le mauvais génie, sans qu'il ne soit tenu compte des variations dans son œuvre ou de la diversité de ses réceptions).

Or pour juger la dissémination de Nietzsche dans la culture allemande et européenne, il faut: 1. Saisir des processus donc 2. avoir une approche dynamique de son œuvre.

Le bilan de cette historiographie figée, dit Aschheim, se résume parfaitement dans les travaux de Walter Kaufmann et d'Arno J. Mayer. Walter Kaufmann démontre que Nietzsche a été mésinterprété à droite par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, par Stefan George, par Ernst Bertram et Karl Jaspers. Mais aussi dans le camp marxiste après 1945, notamment par Georg Lukacs, communiste hongrois, qui a dressé un tableau général de ce qu'il faut abroger dans la pensée européenne, ce qui revient à rédiger un manuel d'inquisition, dont s'inspirent certains tenants actuels de la “political correctness”. Lukacs accuse Nietzsche d'irrationalité et affirme que toute forme d'irrationalité conduit inéluctablement au nazisme, d'où tout retour à Nietzsche équivaut à recommencer un processus “dangereux”. L'erreur de cette interprétation c'est de dire que Nietzsche ne suscite qu'une seule trajectoire et qu'elle est dangereuse. Cette vision est strictement linéaire et refuse de dresser une cartographie des innombrables influences de Nietzsche.

Arno J. Mayer rappelle que Nietzsche a été considéré par certains exégètes marxisants comme le héraut des classes aristocratiques dominantes en Allemagne à la fin du XIXième siècle. L'insolence de Nietzsche aurait séduit les plus turbulents représentants de cette classe sociale. Aschheim estime que cette thèse est une erreur d'ordre historique. En effet, l'aristocratie dominante, à cette époque-là en Allemagne, est un milieu plutôt hostile à Nietzsche. Pourquoi? Parce que l'anti-christianisme de Nietzsche sape les assises de la société qu'elle domine. L'“éthique aristocratique” de Nietzsche est fondamentalement différente de celle des classes dominantes de la noblesse allemande du temps de Bismarck. Par conséquent, Nietzsche est jugé “subversif, pathologique et dangereux”. La “droite” (en l'occurrence la “révolution conservatrice”) ne l'utilisera surtout qu'après 1918.

Les “transvaluateurs”

Hinton Thomas, historien anglais des idées européennes, constate effectivement que Nietzsche est réceptionné essentiellement par des dissidents, des radicaux, des partisans de toutes les formes d'émancipation, des socialistes (actifs dans la social-démocratie), des anarchistes et des libertaires, par certaines féministes. Thomas nomme ces dissidents des “transvaluateurs”. La droite révolutionnaire allemande, post-conservatrice, se posera elle aussi comme “transvaluatrice” des idéaux bourgeois, présents dans l'Allemagne wilhelmienne et dans la République de Weimar. Hinton Thomas concentre l'essentiel de son étude aux gauches nietzschéennes, en n'oubliant toutefois pas complètement les droites. Son interprétation n'est pas unilatérale, dans le sens où il explore deux filons de droite où Nietzsche n'a peut-être joué qu'un rôle mineur ou, au moins, un rôle de repoussoir: l'Alldeutscher Verband (la Ligue Pangermaniste) et l'univers social-darwiniste, plus particulièrement le groupe des “eugénistes”.

En somme, on peut dire que Nietzsche rejette les systèmes, son anti-socialisme est un anti-grégarisme mais qui est ignoré, n'est pas pris au tragique, par les militants les plus originaux du socialisme allemand de l'époque. Les intellectuels sociaux-démocrates s'enthousiasment au départ pour Nietzsche mais dès qu'ils établissent dans la société allemande leurs structures de pouvoir, ils se détachent de l'anarchisme, du criticisme et de la veine libertaire qu'introduit Nietzsche dans la pensée européenne. La social-démocratie cesse d'être pleinement contestatrice pour participer au pouvoir. Roberto Michels appelera ce glissement dans les conventions la Verbonzung, la “bonzification”, où les chefs socialistes perdent leur charisme révolutionnaire pour devenir les fonctionnaires d'une mécanique partitocratique, d'une structure sociale participant en marge au pouvoir. Seuls les libertaires comme Landauer et Mühsam demeurent fidèles au message nietzschéen. Enfin, au-delà des clivages politiques usuels, Nietzsche introduit dans la pensée européenne un “style” (qui peut toujours s'exprimer de plusieurs façons possibles) et une notion d'“ouverture”, impliquant, pour ceux qui savent reconnaître cette ouverture-au-monde et en tirer profit, une dynamique permanente d'auto-réalisation. L'homme devient ce qu'il est au fond de lui-même dans cette tension constante qui le porte à aller au-devant des défis et des mutations, sans frilosité rédhibitoire, sans nostalgies incapacitantes, sans rêves irréels.

Enfin, Nietzsche a été lu majoritairement par les socialistes avant 1914, par les “révolutionnaires-conservateurs” (et éventuellement par les fascistes et les nationaux-socialistes) après 1918. Aujourd'hui, il revient à un niveau non politique, notamment dans le “nietzschéisme français” d'après 1945.

L'impact de Nietzsche sur le discours socialiste avant 1914 en Allemagne

En Allemagne, mais aussi ailleurs, notamment en Italie avec Mussolini, alors fougueux militant socialiste, ou en France, avec Charles Andler, Daniel Halévy et Georges Sorel, la philosophie de Nietzsche séduit principalement les militants de gauche. Mais non ceux qui sont strictement orthodoxes, comme Franz Mehring, que les nietzschéens socialistes considèrent comme le théoricien d'un socialisme craintif et procédurier, fort éloigné de ses tumultueuses origines révolutionnaires. Franz Mehring, gardien à l'époque de l'orthodoxie figée, évoque une stricte filiation philosophie —en dehors de laquelle il n'y a point de salut!— partant de Hegel pour aboutir à Marx et à la pratique routinière, sociale et parlementariste, de la sociale-démocratie wilhelminienne. Face à ce marxisme conventionnel et frileux, les gauches dissidentes opposent Nietzsche ou l'un ou l'autre linéament de sa philosophie. Ces gauches dissidentes conduisent à un anarchisme (plus ou moins dionysiaque), à l'anarcho-syndicalisme (un des filons du futur fascisme) ou au communisme. Ainsi, Isadora Duncan, une journaliste anglaise qui couvre, avec sympathie, les événements de la Révolution Russe pour L'Humanité, écrit en 1921: «Les prophéties de Beethoven, de Nietzsche, de Walt Whitman sont en train de se réaliser. Tous les hommes seront frères, emportés par la grande vague de libération qui vient de naître en Russie». On remarquera que la journaliste anglaise ne cite aucun grand nom du socialisme ou du marxisme! La gauche radicale voit dans la Révolution Russe la réalisation des idées de Beethoven, de Nietzsche ou de Whitman et non celles de Marx, Engels, Liebknecht (père), Plekhanov, Lénine, etc.

Pourquoi cet engouement? Selon Steven Aschheim, les radicaux maximalistes dans le camp des socialistes se réfèrent plus volontiers à la critique dévastatrice du bourgeoisisme (plus exactement: du philistinisme) de Nietzsche, car cette critique permet de déployer un “contre-langage”, dissolvant pour toutes les conventions sociales et intellectuelles établies, qui permettent aux bourgeoisies de se maintenir à la barre. Ensuite, l'idée de “devenir” séduit les révolutionnaires permanents, pour qui aucune “superstructure” ne peut demeurer longtemps en place, pour dominer durablement les forces vives qui jaillissent sans cesse du “fond-du-peuple”.

En fait, dès la fin de la première décennie du XXième siècle, la sociale-démocratie allemande et européenne subit une mutation en profondeur: les radicaux abandonnent les conventions qui se sont incrustées dans la pratique quotidienne du socialisme: en Allemagne, pendant la première guerre mondiale, les militants les plus décidés quittent la SPD pour former d'abord l'USPD puis la KPD (avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht); en Italie, une aile anarcho-syndicaliste se détache des socialistes pour fusionner ultérieurement avec les futuristes de Marinetti et les arditi revenus des tranchées, ce qui donne, sous l'impulsion de la personnalité de Mussolini, le syncrétisme fasciste; etc.

le socialisme: une révolte permanente contre les superstructures

Par ailleurs, dès 1926, l'Ecole de Francfort commence à déployer son influence: elle ne rejette pas l'apport de Nietzsche; après les vicissitudes de l'histoire allemande, du nazisme et de l'exil américain de ses principaux protagonistes, cette Ecole de Francfort est à l'origine de l'effervescence de mai 68. Dans toutes ces optiques, le socialisme est avant toutes choses une révolte contre les superstructures, jugées dépassées et archaïques, mais une révolte chaque fois différente dans ses démarches et dans son langage selon le pays où elle explose. A cette révolte socialiste contre les superstructures (y compris les nouvelles superstructures rationnelles et trop figées installées par la sociale-démocratie), s'ajoute toute une série de thématiques, comme celles de l'“énergie” (selon Schiller et surtout Bergson; ce dernier influençant considérablement Mussolini), de la volonté (que l'on oppose chez les dissidents radicaux du socialisme à la doctrine sociale-démocrate et marxiste du déterminisme) et la vitalité (thématique issue de la “philosophie de la Vie”, tant dans ses interprétations laïques que catholiques).

Une question nous semble dès lors légitime: cette évolution est-elle 1) marginale, réduite à des théoriciens ou à des cénacles intellectuels, ou bien 2) est-elle vraiment bien capillarisée dans le parti? Steven Aschheim, en concluant son enquête minutieuse, répond: oui. Il étaye son affirmation sur les résultats d'une enquête ancienne, qu'il a analysée méticuleusement, celle d'Adolf Levenstein en 1914. Levenstein avait procédé en son temps à une étude statistique des livres empruntés aux bibliothèques ouvrières de Leipzig entre 1897 et 1914. Levenstein avait constaté que les livres de Nietzsche étaient beaucoup plus lus que ceux de Marx, Lassalle ou Bebel, figures de proue de la sociale-démocratie officielle. Cette étude prouve que le nietzschéisme socialiste était une réalité dans le cœur des ouvriers allemands.

«Die Jungen» de Bruno Wille, «Der Sozialist» de Gustav Landauer

En Allemagne, la première organisation socialiste/nietzschéenne était Die Jungen (Les Jeunes) de Bruno Wille. Celui-ci entendait combattre l'“accomodationnisme” de la sociale-démocratie, son embourgeoisement (rejoignant par là Roberto Michels, analyste de l'oligarchisation des partis), le culte du parlementarisme (rejoignant Sorel et anticipant les deux plus célèbres soréliens allemands d'après 1918: Ernst Jünger et Carl Schmitt), l'ossification du parti et sa bureaucratisation (Michels). Plus précisément, Wille déplore la disparition de tous les réflexes créatifs dans le parti; l'imagination n'est plus au pouvoir dans la sociale-démocratie allemande du début de notre siècle, tout comme aujourd'hui, avec l'accession au pouvoir des anciens soixante-huitards, l'imagination, pourtant bruyamment promise, n'a plus du tout droit au chapitre, “political correctness” oblige. Ensuite, autre contestataire fondamental dans les rangs socialistes allemands, Gustav Landauer (1870-1919), qui tombera les armes à la main dans Munich investie par les Corps Francs de von Epp, fonde une revue libertaire, socialiste et nietzschéenne, qu'il baptise Der Sozialist. Chose remarquable, son interprétation de Nietzsche ignore le culte nietzschéen de l'égoïté, l'absence de toute forme de solidarité ou de communauté chez le philosophe de Sils-Maria, pour privilégier très fortement sa fantaisie créatrice et sa critique de toutes les pétrifications à l'œuvre dans les sociétés et les civilisations modernes et bourgeoises.

Max Maurenbrecher et Lily Braun

Max Maurenbrecher (1874-1930), est un pasteur protestant socialiste qui a foi dans le mouvement ouvrier tout en se référant constamment à Nietzsche et à sa critique du christianisme. La première intention de Maurenbrecher a été justement de fusionner socialisme, nietzschéisme et anti-christianisme. Son premier engagement a lieu dans le Nationalsozialer Verein de Naumann en 1903. Son deuxième engagement le conduit dans les rangs de la sociale-démocratie en 1907, au moment où il quitte aussi l'église protestante et s'engage dans le “mouvement religieux libre”. Son troisième engagement est un retour vers son église, un abandon de toute référence à Marx et à la sociale-démocratie, assortis d'une adhésion au message des Deutschnationalen. Maurenbrecher incarne donc un parcours qui va du socialisme au nationalisme.

Lily Braun, dans l'univers des intellectuels socialistes du début du siècle, est une militante féministe, socialiste et nietzschéenne. Elle s'engage dans les rangs sociaux-démocrates, où elle plaide la cause des femmes, réclame leur émancipation et leur droit au suffrage universel. Ce féminisme est complété par une critique systématique de tous les dogmes et par une esthétique nouvelle. Son apport philosophique est d'avoir défendu l'“esprit de négation” (Geist der Verneinung), dans le sens où elle entendait par “négation”, la négation de toute superstructure, des ossifications repérables dans les superstructures sociales. En ce sens, elle annonce certaines démarches de l'Ecole de Francfort. Lily Braun plaidait en faveur d'une juvénilisation permanente de la société et du socialisme. Elle s'opposait aux formes démobilisantes du moralisme kantien. Pendant la première guerre mondiale, elle développe un “socialisme patriotique” en arguant que l'Allemagne est la patrie de la sociale-démocratie, et qu'en tant que telle, elle lutte contre la France bourgeoise, l'Angleterre capitaliste et marchande et la Russie obscurantiste. Son néo-nationalisme est une sociale-démocratie nietzschéanisée perçue comme nouvelle idéologie allemande. La constante du message de Lily Braun est un anti-christianisme conséquent, dans le sens où l'idéologie chrétienne est le fondement métaphysique des superstructures en Europe et que toute forme de fidélité figée aux idéologèmes chrétiens sert les classes dirigeantes fossilisées à maintenir des superstructures obsolètes.

Contre le socialisme nietzschéen, la riposte des “bonzes”

Avec Max Maurenbrecher et Lily Braun, nous avons donc deux figures maximalistes du socialisme allemand qui évoluent vers le nationalisme, par nietzschéanisation. Cette évolution, les “bonzes” du parti l'observent avec grande méfiance. Ils perçoivent le danger d'une mutation du socialisme en un nationalisme populaire et ouvrier, qui rejette les avocats, les intellectuels et les nouveaux prêtres du positivisme sociologique. Les “bonzes” organisent donc leur riposte intellectuelle, qui sera une réaction anti-nietzschéenne. Le parallèle est facile à tracer avec la France actuelle, où Luc Ferry et Alain Renaut critiquent l'héritage de mai 68 et du nietzschéisme français des Deleuze, Guattari, Foucault, etc. Le mitterrandisme tardif, très “occidentaliste” dans ses orientations (géo)politiques, s'alignent sur la contre-révolution moraliste américaine et sur ses avatars de droite (Buchanan, Nozick) ou de gauche, en s'attaquant à des linéaments philosophiques capables de ruiner en profondeur —et définitivement— les assises d'une civilisation moribonde, qui crève de sa superstition idéologique et de son adhésion inconditionnelle aux idéaux fluets et chétifs de l'Aufklärung. L'intention de Ferry et Renaut est sans doute de bloquer le nietzschéisme français, afin qu'il ne se mette pas au service du lepénisme ou d'un nationalisme post-lepéniste. Démarche bizarre. Curieux exercice. Plus politicien-policier que philosophique...

Kurt Eisner: nietzschéen repenti

L'exemple historique le plus significatif de ce type de réaction, nous le trouvons chez Kurt Eisner, Président de cette République des Soviets de Bavière (Räterepublik), qui sera balayée par les Corps Francs en 1919. Avant de connaître cette aventure politique tragique et d'y laisser la vie, Eisner avait écrit un ouvrage orthodoxe et anti-nietzschéen, intitulé Psychopathia Spiritualis, qui a comme plus remarquable caractéristique d'être l'œuvre d'un ancien nietzschéen repenti! Quels ont été les arguments d'Eisner? Le socialisme est rationnel et pratique, disait-il, tandis que Nietzsche est rêveur, onirique. Il est donc impossible de construire une idéologie socialiste cohérente sur l'égocentrisme de Nietzsche et sur son absence de compassion (ce type d'argument sera plus tard repris par certains nationaux-socialistes!). Ensuite, Eisner constate que l'“impératif nietzschéen” conduit à la dégénérescence des mœurs et de la politique (même argument que le “conservateur” Steding). A l'injonction “devenir dur!” de Nietzsche, Eisner oppose un “devenir tendre!”, pratiquant de la sorte un exorcisme sur lui-même. Eisner dans son texte avoue avoir succombé au “langage intoxicateur” et au “style narcotique” de Nietzsche. Contrairement à Lily Braun et polémiquant sans doute avec elle, Eisner s'affirme kantien et explique que son kantisme est paradoxalement ce qui l'a conduit à admirer Nietzsche, car, pour Eisner, Kant, tout comme Nietzsche, met l'accent sur le développement libre et maximal de l'individu, mais, ajoute-t-il, l'impératif nietzschéen doit être collectivisé, de façon à susciter dans la société et la classe ouvrière un pan-aristocratisme (Heinrich Härtle, ancien secrétaire d'Alfred Rosenberg, développera un argumentaire similaire, en décrivant l'idéologie nationale-socialiste comme un mixte d'impératif éthique kantien et d'éthique du surpassement nietzschéenne, le tout dans une perspective non individualiste!).

Si Eisner est le premier nietzschéen à faire machine arrière, à amorcer dans le camp socialiste une critique finalement “réactionnaire” et “figeante” de Nietzsche et du socialisme nietzschéen, si Ferry et Renaut sont ses héritiers dans la triste France du mitterrandisme tardif, Georg Lukacs, avec une trilogie inquisitoriale fulminant contre les mutliples formes d'“irrationalisme” conduisant au “fascisme”, demeure la référence la plus classique de cette manie obsessionnelle et récurrente de biffer les innombrables strates de nietzschéisme. Pourtant, Lukacs était vitaliste dans sa jeunesse et cultivait une vision tragique de l'homme, de la vie et de l'histoire inspirée de Nietzsche; après 1945, il rédige cette trilogie contre les irrationalismes qui deviendra la bible de la “political correctness” de Staline à Andropov et Tchernenko dans les pays du COMECON, chez les marxistes qui se voulaient orthodoxes. Pourtant, les traces du nietzschéisme sont patentes dans la gauche nietzschéenne, chez Bloch et dans l'Ecole de Francfort.

Les gauchistes nietzschéens

Par gauchisme nietzschéen, Aschheim entend l'héritage d'Ernst Bloch et d'une partie de l'Ecole de Francfort. Ernst Bloch a eu une grande influence sur le mouvement étudiant allemand qui a précédé l'effervescence de mai 68. Une amitié fidèle et sincère le liait au leader de ces étudiants contestataires, Rudy Dutschke, apôtre protestant d'un socialisme gauchiste et national. Bloch opère une distinction fondamentale entre “marxisme froid” et “marxisme chaud”. Ce dernier postule un retour à la religion, ou, plus exactement, à l'utopisme religieux des anabaptistes, mus par le “principe espérance”. Lukacs ne ménagera pas ses critiques, et s'opposera à Bloch, jugeant son œuvre comme “un mélange d'éthique de gauche avec une épistémologie de droite”. Bloch est toutefois très critique à l'égard de la vision de Nietzsche qu'avait répandue Ludwig Klages. Bloch la qualifiera de “dionysisme passéiste”, en ajoutant que Nietzsche devait être utilisé dans une perspective “futuriste”, afin de “modeler l'avenir”. Bloch rejette toutefois la notion d'éternel retour car toute idée de “retour” est profondément statique: Bloch parle d'“archaïsme castrateur”. Le dionysisme que Bloch oppose à celui de Klages est un dionysisme de la “nature inachevée”, c'est-à-dire un dionysisme qui doit travailler à l'achèvement de la nature.

Bloch n'appartient pas à l'Ecole de Francfort; il en est proche; il l'a influencée mais ses idées religieuses et son “principe espérance” l'éloignent des deux chefs de file principaux de cette école, Horkheimer et Adorno. Les puristes de l'Ecole de Francfort ne croient pas à la rédemption par le principe espérance, car, disent-il, ce sont là des affirmations para-religieuses et a-critiques. Dans leurs critiques des idéologies (y compris des idéologies post-marxistes), les principaux protagonistes de l'Ecole de Francfort se réfèrent surtout au “Nietzsche démasquant”, dont ils utilisent les ressources pour démasquer les formes d'oppression dans la modernité tardive. Leur but est de sauver la théorie critique, et même toute critique, pour exercer une action dissolvante sur toutes les superstructures léguées par le passé et jugées obsolètes. Dans ce sens, Nietzsche est celui qui défie au mieux toutes les orthodoxies, celui dont le “langage démasquant” est le plus caustique; Adorno justifiait ses références à Nietzsche en disant: «Il n'est jamais complice avec le monde». A méditer si l'on ne veut pas être le complice du “Nouvel Ordre Mondial”...

Marcuse: un nietzschéisme de libération

Quant à Marcuse, souvent associé à l'Ecole de Francfort, que retient-il de Nietzsche? L'historiographie des idées retient souvent deux Marcuse: un Marcuse pessimiste, celui de L'homme unidimensionnel, et un Marcuse optimiste, celui d'Eros et civilisation. Pour Steven Aschheim, c'est ce Marcuse optimiste —il met beaucoup d'espoir dans son discours— qui est peut-être le plus “nietzschéen”. Son nietzschéisme est dès lors un nietzschéisme de libération, teinté de freudisme, dans le sens où Marcuse développe, au départ de sa double lecture de Nietzsche et de Freud, l'idée d'un “pouvoir libérateur du souvenir”. Jadis, la mémoire servait à se souvenir de devoirs, d'autant de “tu dois”, suscitant tout à la fois l'esprit de péché, la mauvaise conscience, le sens de la culpabilité, sur lesquels le christianisme s'est arcbouté et a imprégné notre civilisation. Cette mémoire-là “transforme des faits en essences”, fige des bribes d'histoire peut-être encore féconds pour en faire des absolus métaphysiques pétrifiés et fermés, qu'on ne peut plus remettre en question; pour Nietzsche, comme pour le Marcuse optimiste d'Eros et civilisation, il faut évacuer les brimades et les idoles qu'a imposées cette mémoire-là, car les instincts de vie (pour Freud: l'aspiration au bonheur total, entravée par la répression et les refoulements), doivent toujours, finalement, avoir le dessus, en rejettant sans hésiter toutes les formes d'“escapismes” et de négation. Pour Marcuse, en cela élève de Nietzsche, la civilisation occidentale et son pendant socialiste soviétique (Nietzsche aurait plutôt parlé du christianisme) sont fondamentalement fallacieux (parce que sur-répressifs) (*) car ils conservent trop d'essences, d'interdits, et étouffent les créativités, l'Eros. On retrouve là les mêmes mécanismes de pensée que chez un Landauer.

La “science mélancolique” d'Adorno

Adorno, dans Minima Moralia, se réfère à la dialectique négative de Nietzsche et se félicite du fait que cette négation nietzschéenne permanente ne conduit à l'affirmation d'aucune positivité qui, le cas échéant, pourrait se transformer en une nouvelle grande idole figée. Mais, Adorno, contrairement à Nietzsche, ne prône pas l'avènement d'un “gai savoir” ou d'une “gaie science”, mais espère l'avènement d'une “science mélancolique”, sorte de scepticisme méfiant à l'endroit de toute forme d'affirmation joyeuse. Adorno se démarque ainsi du “panisme” de Bloch, des idées claires et tranchées d'un Wille ou d'une Lily Braun, du communautarisme socialiste d'un Landauer ou, anticipativement, du “gai savoir” d'un philosophe nietzschéen français comme Gilles Deleuze. Pour Adorno, la joie ne doit pas tout surplomber.

Pour Aschheim, l'Ecole de Francfort adopte alternativement deux attitudes face à ce que Lukacs, dans sa célèbre polémique pro-rationaliste, a qualifié d'“irrationalisme”. Selon les circonstances, l'Ecole de Francfort distingue entre, d'une part, les irrationalismes féconds, qui permettent la critique des superstructures (dans ce qu'elles ont de figé) et/ou des institutions (dans ce qu'elles ont de rigide) et, d'autre part, les irrationalismes réactionnaires qui affirment brutalement des valeurs en dépit de leur obsolescence et de leur fonction au service du maintien de hiérarchies désuètes.

A quoi sert la “political correctness”?

Aschheim constate que l'idéologie des Lumières introduit et généralise dans la pensée européenne le relativisme, le subjectivisme, etc. qui développent, dans un premier temps, une dynamique critique, puis retournent cette dynamique contre le sujet érigé comme absolu dans la civilisation occidentale par les tenants de l'Aufklärung eux-mêmes. Ce que Ferry a appelé la “pensée-68” est justement cette idéologie des Lumières qui devient justement sans cesse plus intéressante, en ses stades ultimes, parce qu'elle retourne sa dynamique relativiste et perspectiviste contre l'idole-sujet. Ferry estime que ce retournement est allé trop loin, dans les œuvres de philosophes français tels Deleuze, Guattari, Foucault,... La “pensée-68” sort donc de l'Aufklärung stricto sensu et travaille à dissoudre le sacro-saint sujet, pierre angulaire des régimes libéraux, pseudo-démocratiques, nomocratiques et/ou ploutocratiques, axés sur l'individualisme juridique, sur la méthodologie individualiste en économie et en sociologie. Par conséquent, contre l'avancée de l'Aufklärung jusqu'à ses conséquences ultimes, avancée qui risque de faire voler en éclat des cadres institutionnels vermoulus qui ne peuvent plus se justifier philosophiquement, un personnel composite de journalistes, de censeurs médiatiques, de fonctionnaires, de juristes et de philosophes-mercenaires doit imposer une “correction politique”, afin de restituer le sujet dans sa plénitude et sa “magnificence” d'idole, afin de promouvoir et de consolider une restauration néo-libérale.

Revenons toutefois à Aschheim, qui cherche à remettre clairement en évidence les linéaments de nietzschéisme dans l'Ecole de Francfort, tout en montrant par quelles portes entrouvertes la correction politique, sur le modèle des Mehring, Eisner, Lukacs, Ferry, etc., peut simultanément s'insinuer dans ce discours. Horkheimer, chef de file de cette Ecole de Francfort et philosophe quasi officiel de la première décennie de la RFA, juge Nietzsche comme suit: le philosophe de Sils-Maria est incapable de reconnaître l'importance de la “société concrète” (**) dans ses analyses, mais, en dépit de cette lacune, inacceptable pour ceux qui ont été séduits, d'une façon ou d'une autre, par le matérialisme historique de la tradition marxiste, Nietzsche demeure toujours libre de toute illusion et voit et sent parfaitement quand un fait de vie se fige en “essence” (pour reprendre le vocabulaire de Marcuse). Horkheimer ajoute que Nietzsche “ne voit pas les origines sociales des déclins”. Position évidemment ambivalente, où admiration et crainte se mêlent indissolublement.

Nietzsche, le maître en “misologie”

En 1969, J. G. Merquior, dans Western Marxism, ouvrage qui analyse les ressorts du “marxisme occidental”, rappelle le rôle joué par les diverses lectures de Nietzsche dans l'émergence de ce phénomène un peu paradoxal de l'histoire des idées; Nietzsche, disait Merquior, est un “maître en misologie” (néologisme désignant l'opposition radicale des irrationalistes à l'endroit de la raison voire de la logique). Cette misologie transparaît le plus clairement dans la Généalogie de la morale (1887), où Nietzsche dit que “n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire”; en effet, on ne peut enfermer dans des concepts durables que ce qui n'a plus de potentialités en jachère, car des potentialités insoupçonnées peuvent à tout moment surgir et faire éclater le cadre définitionnel comme une écorce devenue trop étroite.

Notre point de vue dans ce débat sur l'Ecole de Francfort: cette école critique à juste titre l'étroitesse des vieilles institutions, lois, superstructures, qui se maintiennent envers et contre les mouvements de la vie, mais, dans la foulée de sa critique, elle heurte et tente d'effacer des legs de l'histoire qui gardent en jachère des potentialités réelles, en les jugeant a priori obsolètes. Elle n'utilise qu'une panoplie d'armes, celles de la seule critique, en omettant systématiquement de retourner les forces vives et potentielles des héritages historiques contre les fixations superstructurelles, les manifestations institutionnelles reflètant dans toutes leurs rigidités les épuisements vitaux, et les processus de dévitalisation (ou de désenchantement). Bloch, en dépit de ses références aux théologies de libération et aux messianismes révolutionnaires, abandonne au fond lui aussi l'histoire politique, militaire et non religieuse —c'est du moins le risque qu'il court délibérément en déployant sa critique contre Klages— pour construire dans ses anticipations quasi oniriques un futur somme toute bien artificiel voire fragile. Son recours aux luttes est à l'évidence pleinement acceptable, mais ce recours ne doit pas se limiter aux seules révoltes motivées par des messianismes religieux, il doit s'insinuer dans des combats pluriséculaires à motivations multiples. Adorno et Horkheimer abandonnent eux aussi l'histoire, la notion d'une continuité vitale et historique, au profit du magma informe et purement “présent”, sans profondeur temporelle, de la “société” (erreur que l'on a vu se répéter récemment au sein de la fameuse “nouvelle droite” parisienne, où l'histoire est étrangement absente et le pilpoul sociologisant, nettement omniprésent). Le risque de ce saltus pericolosus, d'Adorno et Horkheimer, dit Siegfried Kracauer (in: History: The Last Things Before the Last, New York, OUP, 1969), est de perdre tout point d'appui solide pour capter les plus fortes concrétions en devenir qui seront marquées de durée; pour Kracauer la “dialectique négative” des deux principaux parrains de l'Ecole de Francfort “manque de direction et de contenu”. Tout comme les ratiocinations jargonnantes et sociologisantes d'Alain de Benoist et de sa bande de jeunes perroquets.

L'entreprise de “dé-nietzschéanisation” de Habermas