CONCEPTION DE L’HOMME ET REVOLUTION CONSERVATRICE : HEIDEGGER ET SON TEMPS

Source : Robert STEUCKERS, revue Nouvelle Ecole n°37 (printemps 1982).

Dans l’œuvre de Heidegger, 2 types de vocabulaires se juxtaposent. D’une part, il y a celui, très concret, qui exalte la glèbe, le sol, la forêt, le travail du bûcheron, et, d’autre part, le plus apparemment rébarbatif des jargons philosophiques. Heidegger réalise donc ce tour de force d’être à la fois un doux poète bucolique et un philosophe universitaire excessivement rigoureux, auquel aucun concept n’échappe. Comment ces 2 attitudes ont-elles pu cohabiter dans un seul individu ? Y aurait-il 2 Heidegger ? L’article qui suit entend répondre à ces questions.

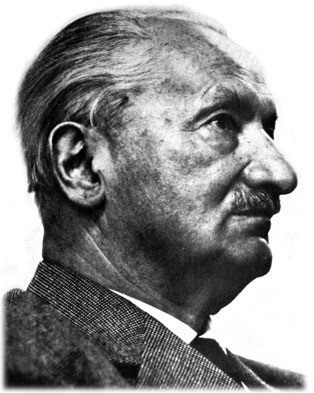

Il peut paraître banal de dire que Martin Heidegger est né le 26 septembre 1889 à Messkirch. C’est qu'une appréciable part de son œuvre sera déterminée par ce "quelque part". Heidegger reste, en effet, très attaché à son enracinement alémanique. L'enracinement, pour lui, est une des conditions essentielles de l'être-homme. "L'homme véridique ne sera pas enraciné par accident et provisoirement (en attendant mieux) ; il l’est essentiellement. L'homme qui perd ses racines se perd en même temps" [1]. Il ne serait pas arbitraire de résumer la pensée anthropologique de Heidegger en quelques mots : être homme, c'est bâtir (fonder) et habiter un monde (s'y enraciner). De fait, toute l’œuvre de Heidegger porte l’empreinte du terroir natal, de cette Souabe qui vit naître Schiller, Schelling, Hegel et Hölderlin. Le murmure, les palpitations de ce pays de forêts, silencieusement présents dans la philosophie heideggérienne, différencieront Heidegger de Sartre, le disciple parisien qui s'est efforcé d'utiliser à son profit le même outillage conceptuel. Sartre, a remarqué Jean-Paul Resweber, subira toujours l’influence anonyme ou frénétique des cités bourdonnantes, où il est impossible de saisir la densité et l’unité originelles des choses et de la nature [2].

le jeu de l’enracinement et de la désinstallation

La terre, lieu de notre séjour, est aussi le miroir de notre finitude, le signe d’un impossible dépassement. Elle rappelle à l'homme qu'il est irrémédiablement situé dans le monde de l’existant. Elle est le sol même sur lequel prend pied (Bodennehmen) notre liberté. L’acte libre, poursuit Resweber, n’est pas un pur jaillissement créateur ; le dépassement qu'il inaugure est, en fait, une reprise de notre être enraciné dans le monde, à la manière de possibilités nouvellement découvertes. Toute œuvre d’art est un resurgissement, une transfiguration de la terre ; celle-ci est l’élément primordial à partir duquel toute création (Schaffen) devient un "puiser" (Schöpfen). Dans L’origine de l’œuvre d’art (texte repris dans le recueil intitulé Holzwege) [3], Heidegger écrit que l’art fait jaillir la vérité. Si l’œuvre sauvegarde une vérité, c’est celle de l’étant : l’art est la "conclusion" de l’étant. Mais l’art ne se manifeste aussi que par la médiation de l’artiste, c-à-d. de l'homme. "L'existence humaine, ce lieu de ressourcement poétique, est essentiellement tragique, parce qu’elle est tendue entre un donné irréductible (la terre) et une exigence de dépassement jamais satisfaite, déchirée entre l'appel de la terre et celui du monde… L'homme humanise la terre avant de la dominer, et l'horizon qu'il déploie pour la pénétrer, c’est le monde. La réflexion philosophique est précisément la mise en dialogue de ces 2 pôles complémentaires de l’existence qui, dans une expérience unique, se découvre à la fois enracinée dans la terre et dépassée vers le monde" (Resweber, op. cit.).

C’est ce double jeu de l’enracinement et de la désinstallation que Heidegger nomme la transcendance. Le rôle de l’homme sera d’amener sa terre à l’éclosion d’un monde. Ce geste, cette tâche sont éminemment poétiques parce que le mystère profond de la terre reste toujours inépuisable et présent, parce qu'il s’exprime en mythes et en images, mais surtout parce que c’est l’homme, par son intelligence et son action, qui fait surgir (poïeïn) le monde. Avec un vocabulaire différent, on dira que l’homme est un être qui inaugure la dimension culturelle tout en restant lié à la nature. La tension qu’implique cette tâche de construire un monde est tragique, car jamais il n’y aura totale adéquation entre l’origine tellurique et le monde instauré par la geste humaine. La finitude que nous assigne la terre nous condamne à rester "inachevé". A nous d’accepter joyeusement cette destinée !

Si, pour Heidegger, l’enracinement dans le pays de la Forêt noire constitue la dimension spatiale primordiale, nous devons aussi nous intéresser au contexte historique de son œuvre de philosophe, réponse aux interrogations de ses contemporains. Heidegger - nous l’avons vu - est indubitablement l’homme d’un espace ; il est également l’homme d’une époque. Un grand nombre des questions que se posent les philosophes trouvent leur origine dans l’œuvre d’Aristote. Heidegger lui-même reconnaît cette dette [4]. Au Gymnasium de Constance et à celui de Fribourg, où il étudia de 1903 à 1909, le futur archevêque de Fribourg, le Dr Conrad Gröber, l’incita à lire la dissertation de Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, publiée en 1862 et consacrée aux multiples significations du mot "étant" chez Aristote. Cette 1ère initiation à la philosophie produisit, dans l’esprit du jeune étudiant, une interrogation encore imprécise : si l’étant a tant de significations, qu’est-ce qui en fait l’unité ? A partir de cette interrogation, Heidegger apprit à manier les concepts du langage philosophique et put percevoir toutes les potentialités de la méthode scolastique.

La période qui va de 1916 à 1927 constitue, dans la biographie de Heidegger, un silence de maturation. Rien, pendant ces 11 années, n’est très clair. On tâchera néanmoins de repérer quels furent les contacts personnels et intellectuels qui influeront sur l’élaboration de Sein und Zeit (L’être et le temps, 1927) d’abord, des cours, des essais et des conférences ensuite. C’est à cette époque, notamment, que Heidegger a travaillé avec Edmund Husserl (1859-1938), ce qui lui a permis d’acquérir complètement la discipline mentale et le vocabulaire de la phénoménologie. Cette discipline philosophique avait été investie, au XIXe siècle, d’un sens nouveau. Auparavant, elle désignait la simple description des phénomènes. Husserl, lui, eut la volonté de faire de la phénoménologie une science philosophique universelle. Le principe fondamental de cette "science" était ce que Husserl a appelé la réduction phénoménologique ou eïdétique. Cette réduction a pour but de concentrer l’attention du philosophe sur les expériences fondamentales qui n’ont jamais reçu d’interprétation, sur la description des vécus de conscience, sur la découverte des racines des idées logiques et sur la nécessité de rechercher les essences des choses. Husserl partira donc de ces idées logiques pour montrer leur enracinement dans la conscience vécue et, ensuite, découvrir dans l’ego transcendantal le fondement ultime du réel. L’influence de cette démarche philosophique se retrouvera dans le vocabulaire de Heidegger.

Husserl a commis le péché du géomètre

Pourtant, la 1ère œuvre magistrale de Heidegger, Sein und Zeit, marque un tournant radical par rapport à l’héritage husserlien. Heidegger reproche à son maître de réinstituer une métaphysique dégagée de tout vécu. L’ego transcendantal, à l’instar du modèle cartésien, se pense objectivement en face du monde. Ce face-à-face implique un arrachement du sujet au non-sens du monde. L’humanité réelle, seul sujet historique, devient l’ego trans-cendantal. Vicissitudes, événements, enracine-ments, histoire se voient donc dépouillés de tou-te validité. Pour échapper à cet idéalisme ratio-naliste, Heidegger propose une phénoménologie postulant qu’il n’y a pas, à la racine des phénomènes, une réalité dont ils dérivent. Il écrit : "Au-dessus de la réalité, il y a la possibilité. Comprendre la phénoménologie veut dire saisir ses possibilités". Ces possibilités présentes dans l’immanence, c’est ce que Heidegger appelle l’être de l’étant. Pour lui, ontologie et phénoménologie ne sont pas 2 disciplines différentes : il est impossible de sortir du plan des phénomènes, car ce serait s’exclure de la sphère de la révélation de l’être. En d’autres termes, refuser de tenir compte des phénomènes, c’est s’interdire l’accès à l’essentiel. Heidegger renverse la perspective de la philosophie traditionnelle : il voit l’essentiel dans l’intervention sur la trame des phénomènes et non dans une position de distance prise vis-à-vis d’eux.

Le moi transcendantal, chez Husserl, s’érige contre la phénoménalité des phénomènes, exactement comme dans la plupart des perspectives philosophiques classiques. II est la cause qui explique les phénomènes, le lieu à partir duquel ceux-ci sont dominés et justifiés. L’homme, dans une telle perspective, est un découvreur et non un créateur de sens. Sa position est contemplative et non active. Pour Heidegger, au contraire, la réflexion philosophique ne doit pas se borner à expliquer (à décrire ou à recenser) la réalité statique des phénomènes, mais elle doit en expliquer, par le moyen de l’herméneutique, les possibilités, c-à-d. ce qui, en eux, est susceptible de se développer, d’évoluer vers la production de nouveauté. On ne décrit complètement et avec assurance que ce qui est statique, figé, sûr. De ces choses statiques, les philosophes avaient déduit les essences. Hélas pour eux, les essences étaient rarement adéquates aux existences. De cette inadéquation naissent tant le pessimisme, qui s’en désole, que bon nombre de totalitarismes qui veulent, coûte que coûte, réaliser l’adéquation définitive. Heidegger pense que la possibilité est le mode d’être propre à l’existant parce qu’on ne peut reconnaître aucune entité métaphysique comme fondement de l’existence, et parce qu’il faut ré-enraciner l’être dans les phénomènes, dans la "facticité" [5]. Résolument, Heidegger affirme que c’est le néant qui sous-tend l’existence. Il ne remet rien à la place des anciens absolus métaphysiques.

Husserl, avec son moi transcendantal, a fini par commettre le péché du géomètre : la nature qu’il postule est préalablement posée, en dehors de toute limitation spatiale et temporelle, derrière l’écran des contingences et des particularités. Cette nature est comme créée ex nihilo. Où faut-il alors placer le travail de l’homme ? Le moi transcendantal travaille-t-il ? Le moi transcendantal produit-il ce que recèlent les possibilités ? Ces questions, Heidegger y répond dans son œuvre, en une sorte de dialogue inavoué avec Husserl.

Le monde de l'existence, ce chantier où œuvre l'homme, est, sans pour autant être nié, mis "entre parenthèses" par Husserl. L'herméneutique heideggérienne voudra, elle, décrire la facticité pour, ensuite, la retourner vers son sens ontologique, ce sens qui annonce l’être dans le monde. La description ne vise ici qu’à repérer ce qui peut être actualisé - ce qui peut se manifester dans le monde, ce que nous pouvons faire surgir. Le savoir a toujours été conçu comme un "voir" passif ; un tel point de départ trahit un platonisme tenace. Or Heidegger veut dépasser toute les attitudes passives qu'impliquent les enseignements des vieux philosophes. C’est pourquoi il juge que l'ego (le moi) transcendantal de Husserl reste, lui aussi, "un pur regard, assuré de son immortalité, glissant à travers l'éther du sens pur" [6]. Husserl n'a pas perçu que toute présence, jetée au regard de l’observateur, montre au philosophe attentif une temporalité dissimulée, oubliée ou déformée. Toute présence est à la fois spatiale (l’opposition de l’absence) et temporelle (son caractère d’instant). L’être et le temps sont liés dans la présence, et la reconnaissance de cette naïve évidence est la condition sine qua non pour échapper à l’illusion métaphysique.

Cette découverte de l’imbrication être-temps, Heidegger la doit à l’intérêt qu’il porte à la théologie depuis 1923. Cet intérêt a de multiples aspects. Sa rencontre avec l’œuvre de Rudolf Bultmann (1884-1976), philosophe connu pour s’être assigné la tâche de "dé-mythologiser" le Nouveau Testament en l’interprétant à la lumière de l’existentialisme, est, sur ce plan, capitale [7]. Bultmann a voulu dégager le message du Nouveau Testament en expliquant le contenu éthique des expressions mythiques employées dans la rédaction des textes évangéliques. Pour la Bible, l’homme est, d’une certaine manière (et de façon provisoire), historicité. Heidegger a scruté, avec la plus grande attention, la tradition chrétienne pour comprendre le rôle que joue la temporalité dans le phénomène humain. Il a médité Kierkegaard et, selon Bultmann, "ne s’est jamais caché d’avoir été influencé par le Nouveau Testament, spécialement par Paul, ainsi que par Augustin et particulièrement par Luther" [8]. "L’homme, écrit Bultmann, existant historiquement dans le souci de lui-même, sur le fond de l’angoisse, est chaque fois, dans l’instant de la décision, entre le passé et le futur : veut-il se perdre dans le monde du donné, du "on" ou veut-il atteindre son authenticité dans l’abandon de toute assurance et dans le don sans réserve au futur ?" (Kerygma und Mythos, I, 33).

Chez Paul, le terme kosmos ou monde n’est pas un état de choses cosmique, mais l’état et la situation de l’être humain, la façon dont celui-ci prend position envers le cosmos, la façon dont il en apprécie les biens. Chez Augustin, mundus signifie la totalité du créé, mais aussi, et surtout, habitatores mundi ou encore, plus péjorativement, dilectores mundi (ceux qui chérissent le monde), impii (les impies) ou carnales (les charnels) [9]. Au Moyen Age, Thomas d’Aquin reprendra cette distinction et fera du terme mundanus l’antonyme de spiritualis. Pourtant, malgré cette perception post-évangélique du monde, où celui-ci n’est pas appréhendé dans sa stabilité ontique, la tradition occidentale est restée prisonnière du vieux substantialisme immobiliste platonicien. Le protestantisme luthérien, toutefois, a eu le mérite de ré-actualiser le dynamisme propre à la saisie existentielle du Nouveau Testament. En ce sens, la révolution noologique amorcée par la Réforme constitue une 1ère étape dans la sortie hors de ce que Heidegger appelle l’oubli de l’être. L’homme ne vit authentiquement que s’il projette des possibilités, s’il s’extrait du monde de la banalité quotidienne.

L’existence, selon Heidegger, ne doit plus se comprendre à partir de l’étant, mais de l’être. Or, écrit André Malet [10], l’être n’est jamais une possession ; il est un destin historique qui rencontre l’homme d’une manière toujours nouvelle. L’homme est en définitive sa propre œuvre. En cela, Heidegger dépasse et refuse l’eschatologie vétérotestamentaire : il ne reconnaît pas la totale impuissance de l’homme à l’endroit de son ipséité.

chaque génération doit réécrire l’histoire

Pour l’historien grec Thucydide, l'élément permanent de l’histoire, c’est l’ambition et la recherche du pouvoir, dont le but est de donner des instructions utiles pour les décideurs à venir. Thucydide perçoit le mouvement de l’histoire comme analogue à celui du cosmos, de la nature. Plus tard, Giambattista Vico (1668-1744) a repris le thème antique du mouvement cyclique de l'histoire en le complétant : il y inclut l'idée d’une progression en spirale, grâce à laquelle la phase première du cycle I est autre que la phase première du cycle II. En Allemagne, Herder relativisera aussi l’histoire grâce au thème romantique du Volksgeist : chaque peuple, chaque époque a son éthique propre, ce qui implique en corollaire que ce ne sont ni la permanence ni l’éternité des choses qui importent, mais l’Erlebnis (le vécu).

Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.

Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.

Bultmann écrit à ce propos : "Les phénomènes historiques ne sont pas ce qu’ils sont dans leur pur isolement individuel, mais seulement dans leur relation au futur pour lequel ils ont une importance". L'être se voit ainsi historicisé, et les hommes se retrouvent responsables de l'à-venir du passé. Les hommes, autrement dit, doivent décider hic et nunc de la signification de leur "avant" et de leur "après". (Malheureusement, la plupart des hommes s'attachent aux soucis du monde et, quand ils sont appelés à la décision, ils s'y refusent).

Faisant abstraction des idéologèmes misérabilistes et intéressés du christianisme, d’autres penseurs tels que Dilthey, Croce, Jaspers et Collingwood, se sont également efforcés de souligner l'originalité des faits historiques par rapport aux faits naturels, et, ipso facto, celle de l’histoire au regard des sciences de la nature. Heidegger a beaucoup réfléchi, en particulier, sur la tentative de Dilthey de définir les relations véritables entre la conscience humaine et les faits historiques. C’est de Dilthey, par ex., qu'il tire sa distinction fondamentale entre les vérités techniques (ontiques), propres aux sciences exactes et appliquées, et les intuitions authentiques, visées par les sciences historiques et humaines (Geisteswissenschaften). Sein und Zeit reprend d’ailleurs le contenu de la dispute philosophique entre Dilthey et Yorck von Wartenburg. Ce dernier reprochait à Dilthey de ne pas rejeter de manière suffisamment radicale une vision de l’histoire basée sur l’enchaînement causal. Heidegger insiste, lui aussi, sur la détermination temporelle de l’homme : l’identité humaine, dit-il, se découvre dans l’histoire. George Steiner, dans le bref ouvrage qu’il a consacré à Heidegger [11], rapproche cette position de celle du marxisme hégélien et révolutionnaire. De fait, comme le philosophe marxiste hongrois Georg Lukàcs, Heidegger insiste sur l’engagement des actes humains dans l’existence historique et concrète. Cette perspective conduit à adopter une attitude strictement immanentiste.

Pour le Britannique R.G. Collingwood (1889-1943), chaque génération doit réécrire l’histoire, chaque nouvel historien doit donner des réponses originales à de vieilles questions et réviser les problèmes eux-mêmes. Cette pensée est résolument anti-substantialiste. Elle pose la pensée comme effort réfléchi, comme réalisation d’une chose dont nous avons une conception préalable. La pensée, pour Collingwood, est intention et volonté. Elle doit être perçue comme une décision qui met en jeu tout l’être [12]. La plupart des conceptions de l’histoire jusqu’ici, fait fausse route. La raison de ces échecs réside dans une mauvaise compréhension de ce que on entendait autrefois par "science de la nature humaine" ou "sciences des affaires humaines". Au XVIIIe siècle, l’étude de la "nature humaine" s’est bornée à élaborer une série de types, s’apparentant ainsi à une recherche de caractère statique et analytique. Au XIXe siècle, l’étude des "affaires" humaines a provoqué la naissance des "sciences humaines", que Herbert Spencer appela plus justement social statics ; on catalogua alors toutes les forces irrationnelles à l’œuvre dans la société [13].

Mais la nature humaine, qui, selon Collingwood, est historique, ne peut s’appréhender à la manière d’un donné, par perception empirique. L’historien n’est jamais le témoin oculaire de l’événement qu’il souhaite connaître. La connaissance du passé ne peut être que médiat : Comment la connaissance historique est-elle alors possible ? La réponse de Collingwood est simple : l’historien doit ré-actualiser le passé dans son propre esprit [14]. Cette attitude a d’importantes conséquences. Lorsqu’un homme pense historique-ment, il a devant lui des documents ou des reliques du passé. Il doit re-découvrir la démarche qui a abouti à la création de ces documents. L’étude historique n’est possible que parce qu’il reste des survivances de l’époque où les documents ont été fabriqués ou rédigés. Dès lors, le passé qu’étudie un historien n’est jamais un passé complètement mort. L’histoire, écrit Collingwood, ne doit donc pas se préoccuper d’ "événements" mais de "processus". Se préoccuper de processus fait découvrir que les choses n’ont ni commencement ni fin, mais qu’elles "glissent" d’un stade à un autre. Ainsi, si le processus P1 se mue en processus P2, on ne pourra pas déceler de ligne séparant l’endroit, le moment où P1 finit et où P2 commence. P1 ne s’arrête pas, il se perpétue sous la forme de P2 - et P2 ne débute jamais, car il a été en gestation dans P1. L’historien qui vit dans le processus P2 devra savoir que P2 n’est pas un événement clos sur lui-même, pur et simple, mais un P2 mâtiné des survivances de P1.

Comme Collingwood, Heidegger sait que les gestes passés persistent, soit en tant que structures établies (avec le danger de sclérose), soit, après un échec, en tant que possibilités refoulées. Penser les événements historiques comme finis, comme confinés dans un "espace" temporel limité, revient, selon lui, à "objectiver" l’histoire à la manière dont les platoniciens et les scolastiques avaient "objectivé" la nature. Par opposition aux métaphysiciens, Heidegger entend donc expérimenter la vie dans son historicité, c-à-d. la vie non pas figée dans le "présent-constant", mais bien plutôt comme essentiellement "kaïrologique", ce qui signifie à la façon d’une mise en jeu, d’un engagement, d’une "folie". Ce jeu d’engagement et de "folie" constitue l’authenticité, dans la mesure même où il échappe aux petits aménagements de ceux qui souhaitent que le monde corresponde a leurs calculs. Les hommes qui souhaitent un tel monde sont déclarés inauthentiques. L’homme intégral ou celui qui vise l’intégralité est toujours menacé par les mystifications idéologiques et doit toujours demeurer vigilant pour se maintenir dans une attitude de liberté et d’ouverture véritables. Les mystifications idéologiques pétrifient le temps - ce temps toujours susceptible d’ébranler leurs certitudes réconfortantes. La "réalité" n’est pas, chez Heidegger, donnée une fois pour toutes, depuis toujours et de toute éternité. Elle est "question" & "jeu" ; elle "joue" à ouvrir et à relancer sans fin le jeu inépuisable de l’être et du temps, de la présence et de l’ "ouvert", de l’enracinement et de la désinstallation. Le jeu de l’être est sans justification ni raison, il se déploie à travers le destin, l’errance et les combats du temps. II est sans origine ni fin(s), sans référence aucune à un centre fixe et substantiel qui commanderait et garantirait son déploiement [15]. Ce rejet de toute pensée figée implique l’acceptation joyeuse de la pluri-dimensionnalité du cosmos, une pluri-dimensionnalité que le "penser" et le "dire" n’auront jamais fini d’explorer et de célébrer en toutes ses dimensions.

L’attitude de celui qui a fait sienne cette conception du monde est la Gelassenheit : impassibilité, sang-froid, sérénité. La Gelassenheit permet de supporter une existence privée de totalité rassurante. La finitude de l’homme nous place en effet dans (et non devant) un mystère inépuisable, qui ne cesse d’interpeller la pensée pour l’empêcher de se clore sur ses représentations.

un remplacement radical de toutes les ontologies

Heidegger nous propose donc son histoire de la philosophie, sa perspective sur l’œuvre des philosophes qui se sont succédés depuis Platon jusqu’à Nietzsche. Platon est celui qui a inauguré le règne de la métaphysique. Tandis que les Présocratiques concevaient l’être comme une unité harmonieuse qui conjugue stabilité, mouvance et jaillissement, Platon, brisant l’harmonie originelle de la nature, distingue la pensée de la réalité. Désormais, seul l’être saisissable par la pensée se verra attribuer la qualité d’être. Seul ce qui est non devenu, ce que le devenir ne corrode pas, ce qui est stable, limité dans l’espace, qui ne change pas, qui persiste, est. Tout ce qui est polymorphe, saisissable par les sens, tout ce qui devient et s’évanouit dans la temporalité et la spatialité, tout cela n’est, pour la tradition platonicienne, que du paraître. Cette radicale césure implique que l’esprit (noûs) ne fasse plus un avec la phusis. Au domaine de la vérité dé-limité par le champ de vision de l’esprit, Platon oppose le règne du sensible atteint par la perception (aïsthêsis). Chez les Présocratiques, le langage exprimait le surgissement de la réalité. Après Socrate et Platon, le langage devra ajuster la pensée à l’expression d’une proposition logique, "épurée" sémantiquement de toute trace de devenir. La démarche logique qui résulte de cette involution produit également la naissance de l’axiologie, de la morale. En effet, s’il faut rechercher toujours l’ajustement, il est évident que l’on finira par postuler un Ajustement suprême, que l’on nommera le Souverain Bien, l’Agathon. Sous l’influence de théologèmes pro-che-orientaux, ce divorce platonicien entre l’in-complétude du monde immanent et la complé-tude du monde des idées, recevra progressi-vement la coloration morale du bien et du mal.

Le monde a mis longtemps à triompher de la maladie dualiste. Heidegger le constate en interrogeant les grands philosophes qui l’ont précédé : Aristote, qui nuance, par sa théorie de l’acte et de la puissance, la pensée de Platon, mais qui ne le dépasse pas ; Thomas d’Aquin, qui personnalise le moteur premier sous les traits d’un Dieu chrétien déjà différent du Iahvé biblique ; Descartes, qui cherche une garantie en Dieu et n’analyse que les rapports "logiques" entre l’homme, coupé de la phusis, et cette même phusis, conçue comme étendue (res extensa) ; Leibniz et Kant, qui tentent difficilement de sortir de l’impasse ; Hegel, qui ne réhabilite que très partiellement le devenir, et enfin Nietzsche. De ce dernier Heidegger dit qu’il est le plus débridé des platoniciens, parce qu’à la place du trône désormais vacant de Dieu, il hisse la Volonté de puissance. Ce renversement (Umkehrung) n’est pas, pour Heidegger, un dépassement (Ueberwindung). La puissance remplace seulement la raison. Nietzsche, autrement dit, n’a pas suffisamment réfléchi à la façon d’extirper les illusions qui rejettent l’homme dans le règne du "on". Nietzsche a été un pionnier. Il faut le continuer et le compléter.

La Fundamentalontologie (ontologie fondamentale) de Heidegger se veut, elle, un remplacement radical de toutes les ontologies. Elle veut répondre à la question : Was ist das Seiende in seinem Sein ? (Qu’est-ce que l’étant en son être ?) Das Seiende, c’est l’agrégat "ontique", c-à-d. l’agrégat des étants, des phénomènes constituant le fond-de-monde. Un seul de ces étants est manifestement privilégié : l’homme. L’homme cherche l’être, la signification fondamentale de cet étant qui rassemble tous les étants. C’est pourquoi l’homme, seul étant a poser cette cruciale question de l’être, est un Da-Sein, un "être-là". Qu’est-ce que ce "là" ? La métaphysique occidentale avait placé l’essence de l’homme en dehors de la vie - alors que Heidegger veut remettre cette essence "là", c’est-à-dire replonger la vie dans l’immanence, dans le monde des expériences existentielles. Le résultat concret de cette "négligence" de la métaphysique occidentale avait été d’abandonner l’étude de l’homme aux social statics évoqués par Spencer. L’homme, objet d’investigations utiles et pratiques, s’était alors vu "compartimenté". Sa perception faisait l’objet de la psychologie ; son comportement faisait réfléchir la morale ou la sociologie ; enfin, la politique et l’histoire abordaient sa condition de citoyen, de membre d’une communauté organisée. Aucune de ces disciplines ne prenait en compte l’homme complet, intégral. Le "là" impliqué dans le Dasein, c’est au contraire le monde réel, actuel. Être humain, c’est être immergé, implanté, enraciné dans la terre. (Dans homo, "homme" en latin, il y a humus, "la terre").

In-der-Welt-Sein : telle est l’expression par laquelle Heidegger exprime la radicale nouveauté de sa philosophie. Depuis Platon, il s’agit, pour la 1ère fois, d’être vraiment dans ce monde. Nous sommes jetés (geworfen) dans le monde, proclame Heidegger. Notre être-au-monde est une Geworfenheit, un être-jeté-là, une déréliction. Cette banalité primordiale nous est imposée sans choix personnel, sans connaissance préalable. Elle était là avant que nous n’y soyons ; elle y sera après nous. Notre Dasein est inséparable de cette déréliction. Nous ne savons pas quel en est le but - si toutefois but il y a. La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’au bout, il y a, inéluctable, la mort. Dès lors, notre tâche est d’assumer la Faktizität (facticité) au milieu de laquelle nous avons été jetés. Si l’angoisse est bien ce qui manifeste le lien entre la dimension de l’être-jeté et le projet, le Dasein doit le reprendre dans l’horizon de sa finitude, ouvert sur l’avenir.

La philosophie traditionnelle s’est bornée à considérer le monde comme Vorhandenes, comme être-objet. La pierre, par exemple, est un être-objet pour le géologue : la pierre est jetée devant lui et il la décrit ; il reste détaché d’elle. La science de la nature détermine d’avance, a priori, ce que l’étant doit être pour être objet de savoir. Mais l’homme est plus qu’un spectateur-descripteur. En tant qu’être-au-monde, il sollicite les choses relevant, de prime abord, du Vorhandensein : l’ouvrage projeté oriente la découverte de l’outil et l’inclut en un complexe ustensilier. En les sollicitant, il les inclut dans son Dasein, il en fait des outils (Werkzeuge). Devenant "outils", ces choses acquièrent la qualité de Zuhandensein, d’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant. Tout artiste, tout artisan, tout sportif saura ce que Heidegger veut dire : que l’homme, grâce à l’outil qu’il s’est approprié, devient un plus, ajoute "quelque chose" au "là", façonne ce "là" ; dans cette perspective, l’outil fait moins sens par son utilité que par son inscription dans un complexe de relations qui le rend bon pour tel usage, renvoyant en définitive à ce quoi le Dasein aspire. La vision strictement théorique de la philosophie platonicienne et post-platonicienne (Heidegger étant, lui, plutôt "transplatonicien", car il dépasse radicalement cet ensemble de prémisses) se concentrait sur l’élaboration de méthodes, sans percevoir ou sans vouloir percevoir le type immédiat de relation aux choses que constitue le Vorhandensein. Le Vorhandensein implique qu’il y ait d’infinies manières d’agir dans le monde. Quand il n’y a pas un modèle unique, tous les modèles peuvent être jetés dans le monde. L’homme devient créateur de formes et le nombre de formes qu’il peut créer n’est pas limité.

Jeté dans un monde qui était là avant lui et qui subsistera après lui, l’homme se trouve donc face à une sorte de "stabilité", face à ce que les philosophes classiques nommaient l’être, le stable, le non-devenu et le non-devenant. Heidegger, nous l’avons vu, reproche à cette démarche de ne pas percevoir la temporalité sous-jacente au sein même de tout phénomène. Vouloir "sortir" du temps est, de ce fait, une aberration. L’ontologie fondamentale postule que l’être est inséparable de la temporalité (Zeitlichkeit). L’être sans temporalité ne peut être expérimenté. Le souci (Sorge), qui est ce mode existentiel dans et par lequel l’être saisit son propre lieu et sa propre imbrication dans le monde comme être-en-avant-de-soi, devant utiliser le temps pour aborder les étants, car ce n’est que dans l’horizon du temps qu’une signification peut être attribuée aux réalités ontiques, aux choses de la quotidienneté. Heidegger dit : "La temporalité constitue la signification primordiale de l’être du Dasein". C’est là une position résolument anti-platonicienne et anti-cartésienne, car, tant chez Platon que chez Descartes, le temps et l’espace sont idéalisés, géométrisés. En revanche, cette position semble évoquer l’idée chrétienne d’incarnation de Dieu dans le temps. Dans un texte contemporain de Sein und Zeit, écrit lui aussi en 1927 et intitulé Phänomenologie und Theologie, Heidegger explique effectivement l’intérêt de la théologie pour comprendre ce qu’est le temps [16].

Mais l’imperfection humaine posée dans la théologie augustinienne se mue, chez lui, en une incomplétude, en un "pas-encore" (noch-nicht) qui oblige à vivre mobilisé, comme pour une croyance. L’homme doit se construire dans une perpétuelle tension, à l’instar du croyant qui vit pour mériter son salut. Mais ici, il n’y a pas de récompense au bout de cet effort ; il n’y a que la mort. Heidegger refuse donc totalement les espoirs consolateurs de la praxis chrétienne. L’augustinisme postulait que l’homme devait vivre de manière irréprochable, morale, dans l’histoire momentanée. Pour Heidegger, l’histoire s’écoule, mais cet écoulement n’est pas momentané. L’écoulement (panta rhei) s’écoulait avant nous et s’écoulera après nous. L’intérêt que porte Heidegger au temps des théologiens n’est pas du christianisme. Il est resté disciple d’Héraclite : son temps "coule", mais nullement pour, un jour, s’arrêter. Quel intérêt, d’ailleurs, y aurait-il à vivre hors de cette tension qu’implique la temporalité ? Le souci est antérieur à toute détermination biologique et rompt avec la définition de l’homme comme animal rationale car la conscience de réalité n’est jamais qu’une modalité de l’être-au-monde et non un complexe hétérogène d’âme et de corps.

les trois modes d’être selon Heidegger

Penchons-nous maintenant sur la "déréliction" personnelle de Heidegger. Né en 1889, Heidegger passe son enfance et son adolescence dans ce que l’écrivain Robert Musil, parlant de l’Autriche-Hongrie de la Belle époque, appelait la "Cacanie" (Kakanien). Qu’entendait-il par là ? Simplement l’incarnation de la décadence : une société affectée par un bourgeoisisme à bout de souffle. Pour Musil, l’Autriche-Hongrie du début du siècle incarnait la fin de toutes les valeurs. Le philosophe Max Scheler, plus optimiste, écrivait : "Là où il n’y a pas de place pour les valeurs, il n’y a pas de tragédie. Ce n’est qu’où il y a du "haut" et du "bas", du "noble" et du "vulgaire", qu’existe quelque chose qui laisse deviner des événements tragiques" [17]. C’est dans un climat analogue que Nietzsche avait placé ces mots lourds de signification dans la bouche de son Zarathoustra : "Inféconds êtes-vous ! C’est pourquoi il vous manque de la foi". Par là, il voulait signifier que le manque de foi menait à la stérilité des connaissances et de la création. Mais de quelle foi s’agissait-il ? Heidegger nous apprend que la foi post-chrétienne ou, pour être plus précis, l’intérêt pour le temps (valorisé par les chrétiens dans la mesure où il conduit à Dieu) et pour l’histoire (eschatologique chez les chrétiens) doit se retrouver demain dans la philosophie après la longue éclipse que fut l’oubli de l’être en tant qu’imbrication de la terre et du temps. Dans la mesure où les espoirs eschatologiques déçoivent, où l’objectivation implique une norme immuable, les sociétés sombrent dans le nihilisme. Les hommes, pour paraphraser le titre du roman de Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften), deviennent sans qualités.

Dans quel monde vit alors l’homme sans qualités ? Comment Heidegger va-t-il cerner, par son propre langage philosophique, ce monde où gisent les cadavres des valeurs ? Dans quel paysage idéologique Sein und Zeit va-t-il éclore ? Quels rapports sommes-nous autorisés à découvrir entre Sein und Zeit et le Zeitgeist (l’esprit du temps) qui échappe, dans le tourbillon des événements et des défis, à la rigueur philosophique et au regard pénétrant de cet éveilleur que fut Martin Heidegger ?

La philosophie heideggérienne de l’existence se veut une ontologie. Mais une ontologie qui a pour particularité de poser la question de l’être après plusieurs siècles d’ "oubli". La métaphysique, on l’a vu, a été l’expression de cet oubli depuis Platon. L’oubli est la racine même du nihilisme qui afflige la société européenne, et notamment la société allemande après la première Guerre mondiale. Or, tout le mouvement de ce que l’on a dénommé Konservative Révolution (Révolution Conservatrice) est marqué par une recherche de la totalité, de la globalité perdue. L’essayiste anglais Peter Gay parle de Hunger for wholeness [18], ce que nous traduirons par "soif de totalité", une soif qui implique un jugement très sévère à l’encontre de la modernité. Le chaos social et spirituel provoque alors une recherche fébrile de "substantialité" ou, plutôt, d’ "intensité". Cette volonté de donner une réponse à la quiddité est corrélative d’un questionnement sur le "comment", sur le mode d’être qui se traduira dans la réalité tangible.

Il y a, pour Heidegger, 3 modes d’être : l’être-objet (Vorhandenes), l’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant (Zuhandenes), l’être comme Dasein, c-à-d. comme être-conscient, être-qui-s’autodétermine, être-homme. Or, on ne peut parler de "substantialité" pour les 2 premiers de ces modes. Seul l’homme en tant que Dasein est susceptible d’acquérir de la "substantialité". Sa spécificité l’oblige à être ce qu’il est de manière complète, effective et totale. Cependant, le Dasein en tant qu’existence court toujours le risque de sombrer dans le non-spécifique (Uneigentlichkeit), c-à-d. dans un type de situation caractérisée par l’ "anodinité" de ce que Heidegger appelle l’Alltäglichkeit (la banalité quotidienne).

De telles situations évacuent de l’existence des hommes et des communautés politiques l’impératif des décisions, nécessaires pour répondre aux défis qui surgissent. La banalité quotidienne est fuite dans le règne du "on" (Man-Sein). L’homme, souvent inconsciemment, se perçoit alors comme objet soumis à des règles banalement générales. Il trahit sa véritable spécificité, dans la mesure où il refuse d’admettre ce qui, d’emblée, le jette dans une situation. Comme un navire privé de gouvernail, il n’est plus maître de la situation, mais se laisse entraîner par elle. Heidegger distingue ici deux aspects dans le mode d’être qu’il attribue au concept d’existence : l’aspect individuel (propre à un seul homme ou à une seule communauté politique) et l’aspect ontologique stricto sensu qui est l’être-effectif, l’être-qui-n’est-pas-que-pensé. Ces 2 aspects diffèrent de ce que la philosophie occidentale qualifiait du concept d’essentia. L’essence, depuis le platonisme, était perçue comme ce qui est au-delà des particularités et des spécificités. Cette volonté d’ "alignement" sur des normes non nécessairement dites, constituait précisément la structure mentale qui a permis l’avènement du nihilisme, où les personnalités individuelles et collectives se noient dans le règne du "on". Nier les particularités, c’est oublier l’être qui est fait de potentialités. Le culte métaphysique de l’essentia chasse l’être du monde. Le monde dont l’être est banni vit à l’heure du nihilisme. Et c’est un tel monde que les contemporains de Heidegger observaient dans l’Allemagne de Weimar.

La révolution philosophique du XXe siècle se réalisera lorsque les Européens s’apercevront que l’être n’est pas, mais qu’il devient. Heidegger, pour exprimer cette idée, recourt à la vieille racine allemande wesen, dont il rappelle qu’elle a donné naissance à un verbe. II écrit : Das Sein an sich "ist" nicht, es "west". L’être est pure potentialité et non pure présence. Il est toujours à appeler. L’homme doit travailler pour que quelque chose de lui se manifeste dans le prisme des phénomènes. Une telle vocation constitue son destin, et c’est seulement en l’acceptant qu’il sortira de ce que Kant nommait son "immaturité". L’impératif catégorique ne sera plus alors la simple constatation des phénomènes figés dans leur présence (en tant que non-absence), la reconnaissance pure et simple des objets et/ou des choses produits par la création "divine" des monothéistes. Il sera le travail qui fait surgir les phénomènes. L’attitude de demain, si l’on veut trouver des mots pour la définir, sera le réalisme héroïque [19], sorte de philosophie de la vigilance qui nous exhorte à éviter tout "déraillement" de l’ "être" dans l’Alltäglichkeit.

seul l’homme authentique opère des choix décisifs

Si une règle, une norme s’applique impérativement à tous les hommes, à toutes les collectivités, dans tous les lieux et en tous les temps, l’homme ne peut qu’être empêché de poser de nouveaux choix, d’élaborer de nouveaux projets (Entwürfe), de faire face à des défis auxquels ces normes (qui ne prévoient, dans la plupart des cas, que la plus générale des normalités) ne peuvent répondre. Pour Heidegger, la possibilité de choisir - et donc de faire aussi des non-choix - se voit donc investie d’une valorisation positive. La marque du temps se perçoit très clairement dans ces réflexions. L’Allemagne, en effet, se trouve alors devant un choix. Par ce choix, elle doit clarifier sa situation et rendre possible le "projeter" (Entwerfen) et le "déterminer" (Bestimmen) d’une nouvelle "facticité".

On a qualifié cette démarche heideggérienne de philosophie de Berserker, ces personnages de la mythologie scandinave, compagnons d’Odin, qui avaient le pouvoir de commettre des actes habituellement défendus. De fait, les détracteurs de la conception heideggérienne de l’existence prétendent souvent qu’elle constitue une justification de tous les excès du subjectivisme. A cette abusive simplification, on peut répondre en constatant que la volonté de légitimer l’éternité des normes traduit un simple "désir" de régner sur une humanité dégagée de toute responsabilité, sur une humanité noyée dans le monde du "on".

Pour Heidegger, l’homme, en réalité, ne choisit pas d’agir pour ses propres intérêts ou pour ses caprices, mais choisit, dans le cadre de la situation où il est jeté ou enraciné, ce que l’urgence commande. Une action ainsi absoluisée n’a rien d’égoïste ; elle a vocation d’exemplarité. Qualifier une telle conception de l’existence d’ "ontologique", comme le fit Heidegger, a peut-être constitué un défi philosophique. Il n’empêche qu’une telle conception de la décision représente un dépassement radical du fixisme métaphysique issu du platonisme. On a alors raison de faire de Heidegger le philosophe par excellence de la Révolution Conservatrice. Loin d'être une fuite dans le pathétique, la philosophie de Heidegger cherche à comprendre sereinement l'ensemble des potentialités qui s'offrent à l'existence humaine. Cette philosophie est révolutionnaire, parce qu'elle cherche à fuir le monde du "on", marqué par le répétitif et l’uniformité. Elle est conservatrice, parce qu’elle refuse d’exclure la totalité des potentialités qui restent à l’état de latence. Autrement dit, ce que la pensée heideggérienne conserve, ce sont précisément les possibilités de révolution, que l’ontologie traditionnelle avait refoulées.

Les contemporains ont fortement perçus ce que cette philosophie leur proposait. Sans apporter de remèdes consolateurs, Heidegger affirme que l'inéluctabilité finale de la mort oblige les hommes à agir pour ne pas simplement passer du "on" au néant. La mort nous commande l'action. En cela, réside un dépassement du nietzschéisme. Chez Nietzsche, en effet, la "vie" reste quelque chose en quoi l'on peut se dissoudre ; la "puissance", quelque chose par quoi l’on peut se laisser emporter. La décision face au néant est totalement non-objet, non-substance, non-produit. Elle est pure attitude jetée dans le néant, pure attitude privée de sens objectif. Dans une telle perspective, l’adversaire n’est jamais absolu. Néanmoins, l'ennemi désigné est le monde bourgeois du "on". L'idéologie conservatrice acquiert ainsi, avec Heidegger, la tâche de gérer l'aventureux. Elle prend en charge le dynamisme qu’auparavant on attribuait aux seuls négateurs. La négativité n'est plus l'apanage des penseurs de l'École de Francfort.

La négativité heideggérienne se fixe pour objectif de mettre un terme au déclin des valeurs, résultat de l’ "oubli de l’être". Face au monde banal qui s’offre à nos regards, Heidegger affirme que la mise en doute constitue un moyen pour tirer l’humanité de l’indolence dans laquelle elle se trouve, et pour lui dire qu’il y a urgence. Heidegger est aussi l’héritier de la tradition pessimiste allemande, mais il se rend parfaitement compte que le pessimisme constitue une attitude insuffisante. "La décadence spirituelle de la terre, écrit-il, est déjà si avancée que les peuples sont menacés de perdre la dernière force spirituelle, celle qui leur permettrait du moins de voir et d’estimer comme telle cette décadence (conçue dans sa relation au destin de l’ "être"). Cette simple constatation n’a rien à voir avec un pessimisme concernant la civilisation, rien non plus, bien sûr, avec un optimisme ; car l’obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l’homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, tout cela a déjà atteint, sur toute la terre, de telles proportions, que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps devenues ridicules" [20].

Pour Heidegger, il n'y a pas évolution historique, mais involution. Ce sont les origines des mondes culturels qui sont les plus riches, les plus mystérieuses, les plus enthousiasmantes. L’être-homme, aux âges primordiaux, connaît son intensité maximale. Cet être-homme consiste à être sur la brèche, là où l’être fait irruption dans le monde de l’immanence. Mais c’est bien l’homme qui reste le maître du processus. Les époques de décadence sont à cet égard capitales, car elles appellent les hommes à remonter sur la brèche, à ressortir de l’abîme où l’oubli de l’être les a conduits. Dans cette perspective, le succès ou l’échec sont secondaires. Le héros qui échoue peut être quand même exemplaire. Rien n’est réellement définitif. Rien n’arrête la nécessité de l’action. Rien ne démobilise définitivement - car une démobilisation définitive impliquerait de retomber dans le nihilisme.

Cette conception heideggérienne de l’existence renoue avec une éthique présente dans la vieille mythologie nordique. Évoquant la claire perception de sa situation éprouvée par le héros de l’épopée germanique, Hans Naumann (Germanische Schicksalsglaube) a montré, par ex., que celui-ci est très conscient de sa propre déréliction. Le héros sait qu’il est jeté dans une appartenance temporelle, spatiale, sociale, politique et familiale ; il sait qu’il appartient à un peuple. La figure d’Odhinn-Wotan est l’exemple divinisé de l’attitude qu’adopte celui qui n’hésite pas à affronter son destin. Le concept heideggérien de Sorge (repris de Kierkegaard), voire celui d’Entschlossenheit (détermination, résolution), correspond au contenu psycho-éthique investi dans le personnage d’Odhinn. Naumann perçoit même, dans cette "danse avec le destin" un élément d’esthétisme, de "dandysme" qui échappe à Heidegger, malgré son indéniable présence dans les cercles de la Konservative Revolution et surtout chez Ernst Jünger [21].

De son côté, le professeur G. Srinivasan, de l’université de Mysore, en Inde, a publié un ouvrage (The Existentialist Concepts and The Hindu Philosophical Systems, Udayana, Allahabad, 1967) dans lequel il souligne les analogies existant entre la religion indienne et les traditions existentialistes européennes du XXe siècle. L’analyse existentialiste du choix, notamment, peut être comparée au récit d’Arjuna dans la Bhagavad-Gîta, ou encore à celui de Sri Rama dans le Ramayana. La mystique indienne permet aux hommes, elle aussi, de choisir entre une existence monotone et mondaine et une saisie plus "héroïque" du monde. Le mode de vie nommé dukha est l’équivalent indien de l’Alltäglichkeit heideggérienne. Le sage est invité à ne pas se laisser emporter par les séductions sécurisantes de cette situation et à "contrôler", à "transcender" l’existentialité inauthentique. Comme chez Heidegger, l’inévitabilité de la mort ne saurait empêcher l’homme authentique d’opérer, en cas d’urgence, un choix décisif. Une étude approfondie des analogies existant entre l’éthique indienne et celle de l’Edda d’une part, les enseignements de la philosophie heideggérienne d’autre part, serait d’ailleurs, probablement, des plus enrichissantes. Un trait commun est certainement la saisie unitaire (non dualiste) de l’existence.

Heidegger se trouve donc en rupture avec la conception dualiste du monde liée à l’idée biblique du péché originel et à la façon dont certains Grecs assignaient des limites au cosmos, posant ainsi, dans l’histoire des idées, l’avènement du substantialisme. Cette Grèce-là était elle-même en rupture avec une saisie de l’univers conçu comme épiphanie du divin. Pour Thalès de Milet, par ex., l’élément primordial "eau" est l’Urbild de tout ce qui s’écoule, de tout ce qui se transforme inlassablement, de tout ce qui ne cesse de vivre, de tout ce qui crée et maintient la vie. "Tout est plein de dieux" : cette sentence de Thalès constitue l’affirmation de l’unité totale cosmique. L’apeiron d’Anaximandre, qui est l’ "illimité", la solitude tragique de Héraclite, cherchant à tirer ses contemporains d’un sommeil qui les rendait aveugles à l'unité du monde, comptent aussi parmi les 1ères manifestations conscientes de la "vraie religion de l’Europe" et elles ne s'embarrassent d'aucun dualisme [22].

La lecture de ces Présocratiques, conjuguée à celle du poète romantique Friedrich Hölderlin, a fait comprendre à Heidegger quelle nostalgie est demeurée sous-jacente dans toutes les interrogations philosophiques, y compris celle de la tradition substantialiste occidentale : un désir d’unité à la totalité cosmique. "Être un avec le tout, voilà la vie du divin, voilà le ciel de l’homme, écrit Hölderlin. Être un avec tout ce qui vit, dans un saint oubli de soi, retourner au sein de la totalité de la nature, voilà le sommet des idées et de la joie, voilà les saintes cimes, le lieu du repos éternel où la chaleur de midi n’accable plus et où l’orage perd sa voix, où le tumulte de la mer ressemble au bruissement du vent dans les champs de blé... Mais hélas, j’ai appris à me différencier de tout ce qui m’environne, je suis isolé au sein du monde si beau, je suis exclu du jardin de la nature où je croîs, fleuris et dessèche au soleil de midi" (Hypérion). Ce texte ne doit toutefois pas faire passer Hölderlin pour le chantre d’un idéal d’harmonie ou d’une unité cosmique qui se résumerait dans un pastoralisme douceâtre. Les souffrances que Hölderlin a endurées ont permis chez lui l’éclosion d’une terrible volonté, qui refuse de fermer les yeux devant les réalités. La force de l’âme qui dit "oui" au monde, même devant l’abîme où aucune idéologie sécurisante ne saurait être un recours, est bien évidemment déterminante pour les réflexions ultérieures de Heidegger, dont l’anthropologie dynamique et tragique restitue de façon radicale une religiosité que l’Europe, depuis 3 millénaires, n’avait jamais vraiment perdue.

le "réalisme héroïque" de la Révolution conservatrice

En 1922, sous la direction de Moeller van den Bruck, paraissait un ouvrage collectif intitulé Die neue Front, dans lequel il était fait mention d’une attitude héroïco-tragique nécessaire au dépassement de la situation qui régnait alors en Allemagne. L’idée heideggérienne de connaissance claire de la situation y était déjà présente. L’expression "réalisme héroïque" ne faisant pas encore partie du vocabulaire, on y employait l’expression d’ "enthousiasme sceptique". Toutefois, s’il y avait convergence, dans l’analyse de la situation politico-culturelle, entre les amis de Moeller van den Bruck et Heidegger, en qui germaient alors les concepts de Sein und Zeit, les 1ers avaient le désir affiché d’intervenir dans le fonctionnement de la cité, tandis que Heidegger se préparait seulement à scruter les textes philosophiques traditionnels afin d’offrir au monde une philosophie de l’urgence - la philosophie d’un "être" qui se confondrait avec l’intensité du vécu. Le discours de Moeller van den Bruck et de ses amis, plus politisé, désignait le libéralisme comme l’idéologie incarnant le plus parfaitement l’Alltäglichkeit, postulée par ce que, quelques années plus tard, Heidegger nommera le monde hypothético-répétitif. Ernst Bertram, auteur de Michaelsberg, estimait, lui, que l’esthétique du monde à venir ressemblerait à l’architecture romane, avec sa clarté, sa sobriété, sa formalité sans luxuriance. De son côté, le poète Rainer Maria Rilke déplorait que le monde moderne ne possédât plus cette simplicité toute tangible qui offrait à l’esprit (Geist, équivalent, dans le langage de Rilke, à l’Être de Heidegger) une assise stable.

(A SUIVRE...)

L’historien Dominique Venner s’épanche longuement dans son essai, intitulé « Un samouraï d’Occident », sur les causes du déclin de l’Europe et de la civilisation helléno-chrétienne. D’après lui, l’inéluctable déclin de notre civilisation serait dû, d’entrée de jeu, à la perte de ce qui constituait la substantifique moelle de notre éthos collectif.

L’historien Dominique Venner s’épanche longuement dans son essai, intitulé « Un samouraï d’Occident », sur les causes du déclin de l’Europe et de la civilisation helléno-chrétienne. D’après lui, l’inéluctable déclin de notre civilisation serait dû, d’entrée de jeu, à la perte de ce qui constituait la substantifique moelle de notre éthos collectif. Charles Taylor pose un regard d’une grande acuité sur ce « nouveau conformisme » des générations de l’après-guerre. Cette génération spontanée, refusant d’assumer sa dette envers les ancêtres, s’imagine dans la peau d’un démiurge mû par une force automotrice. Rien ne doit entraver sa volonté de puissance, déguisée en désir de libération. Chacun se croit « original », unique en son genre et libre d’agir à sa guise dans un contexte où les forces du marché ont remplacé les antiques lois de la cité. Taylor se met dans la peau des nouveaux protagonistes de la contre-culture actuelle : « non seulement je ne dois pas modeler ma vie sur les exigences du conformisme extérieur, mais je ne peux même pas trouver de modèle de vie à l’extérieur. Je ne peux le trouver qu’en moi ».

Charles Taylor pose un regard d’une grande acuité sur ce « nouveau conformisme » des générations de l’après-guerre. Cette génération spontanée, refusant d’assumer sa dette envers les ancêtres, s’imagine dans la peau d’un démiurge mû par une force automotrice. Rien ne doit entraver sa volonté de puissance, déguisée en désir de libération. Chacun se croit « original », unique en son genre et libre d’agir à sa guise dans un contexte où les forces du marché ont remplacé les antiques lois de la cité. Taylor se met dans la peau des nouveaux protagonistes de la contre-culture actuelle : « non seulement je ne dois pas modeler ma vie sur les exigences du conformisme extérieur, mais je ne peux même pas trouver de modèle de vie à l’extérieur. Je ne peux le trouver qu’en moi ».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

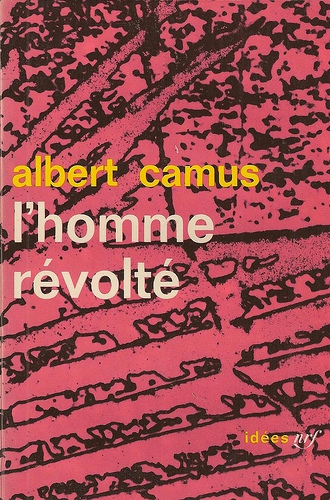

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?

Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?![Jure_Vujic[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/01/1753559464.jpg) Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2001

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2001

Contrairement à Weinheber, le jeune

Contrairement à Weinheber, le jeune

Au XXe siècle, enfin,

Au XXe siècle, enfin,