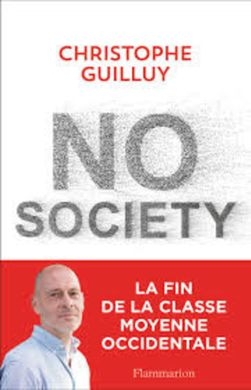

Certains livres anticipent l’actualité dès leur parution. Publié en septembre 2018, le nouvel essai du géographe Christophe Guilluy a pris une résonance particulière avec l’action politico-sociale inédite des « Gilets jaunes ». Son titre en anglais se rapporte aux propos tenus dans le magazine Woman’s Own du 31 octobre 1987 par le Premier ministre britannique, la détestable conservatrice-libérale atlantiste et cosmopolite Margaret Thatcher pour qui « la société, ça n’existe pas ». S’ils ont été surpris par une forte et soudaine mobilisation facilitée par un usage accru des réseaux sociaux, les lecteurs attentifs de ses précédents ouvrages (1) savaient que les « populations périphériques » de la « tierce France », délaissée des aires métropolitaines mondialisées et des banlieues de l’immigration elles aussi globalisées, allaient tôt ou tard dénoncer cet abandon programmé, un ethnocide doux. Sans généraliser, on ne peut que relever le caractère européen et fortement féminin des classes moyennes inférieures et intermédiaires occupent les ronds-points, filtrent la circulation et rendent gratuit le péage d’autoroute.

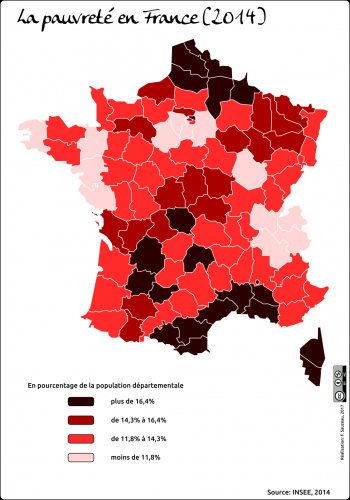

Christophe Guilluy a ainsi le privilège rare de voir ses analyses souvent contestées par le microcosme universitaire hors sol et rance confirmées par la crise des « Gilets jaunes » (2). Il remarque que « pour la première fois dans l’histoire économique occidentale, les catégories modestes ne vivent plus là où se créent l’emploi et la richesse et, surtout, ne pourront plus y vivre. […] Désormais, les milieux modestes résideront majoritairement toujours plus à l’écart de métropoles qui, inversement, attireront toujours plus les nouvelles classes supérieures (pp. 28 – 29) ».

Terminée la démocratie !

La juste colère des « Gilets jaunes » n’est que la réplique hexagonale d’un mécontentement plus large déjà exprimé en Grande-Bretagne par le Brexit, aux États-Unis par l’élection surprise de Donald Trump, en Italie par l’arrivée d’un triumvirat gouvernemental « Jaune – Vert », en Allemagne par l’ascension rapide de l’AfD et même en Espagne par l’irruption dans le jeu politique de nouvelles forces politiques, Podemos, Ciudadanos et maintenant Vox. Tous ces bouleversements qui n’en sont qu’à leurs débuts annoncent « l’émergence de nouveaux continents, des continents populaires et périphériques, ceux de l’ancienne classe moyenne occidentale (p. 34) ». Cet avis perturbe les tenants d’un âge obsolète qui assiste à la « disparition progressive de la classe moyenne occidentale et des vieux partis de gauche et de droite qui la représentaient (p. 42) ».

Or cette réalité à la fois politique, sociologique et territoriale n’est toujours pas acceptée par les laquais de l’« hyper-élite (p. 40) ». Ils persévèrent à déverser via des médiats serviles une « pensée positive (p. 37) » experte, bureaucratique et indigeste. Ce mode de réflexion superficielle profite largement de « l’infantilisation des sociétés occidentales désormais incapables d’assumer et même de penser les nouvelles conflictualités sociales et culturelles (pp. 36 – 37) ». Plutôt de sensibilité républicaine à la Jean-Pierre Chevènement, Christophe Guilluy rejoint ici les derniers ouvrages de la philosophe belge Chantal Mouffe (3). Il va même plus loin qu’elle en voyant dans « le multiculturalisme […] une idéologie faible qui divise et fragilise (p. 91) ». L’échec multiculturel profite aux communautarismes que l’auteur condamne aussi. Dans une veine très IIIe République, il ne comprend pas que tous les communautarismes ne se valent pas. Christophe Guilluy reste un indécrottable nostalgique de l’assimilation. Légitime, le communautarisme albo-européen s’impose dorénavant comme une nécessité impérative. Les communautarismes musulman et/ou africain représentent pour leur part des vecteurs indispensables pour l’inévitable réémigration de leurs membres vers la terre de leurs ancêtres.

Il montre toute sa sévérité envers « l’expertise d’un monde médiatico-universitaire (le plus souvent) issu du monde d’en haut et (toujours) porté par un profond mépris de classe (p. 149) ». Il critique volontiers un « antifascisme d’opérette [qui] ne suffit plus au monde d’en haut pour imposer ses représentations dans l’opinion (p. 114) ». Il se moque aussi de la doxa dominante qui met en exergue « l’existence de quartiers pauvres ou de ghettos à l’intérieur des métropoles et la crise de quelques grandes villes pour minimiser la dynamique globale d’embourgeoisement et de citadellisation des métropoles (p. 115) ». Il s’agit pour les médiats institutionnels de valoriser à la fois la « France d’en-haut » et la « France des “ zones populaires sensibles ” » dans un antagonisme factice qui présente le double avantage d’écarter des schémas de représentation convenue la « France périphérique » largement majoritaire et de polariser autour de quelques oppositions binaires formatées une population sciemment mise à cran : modèle occidental – cosmopolite de consommation de masse à crédit contre « péril » islamiste aujourd’hui, menace chinoise (ou russe ou bordure) demain.

Il montre toute sa sévérité envers « l’expertise d’un monde médiatico-universitaire (le plus souvent) issu du monde d’en haut et (toujours) porté par un profond mépris de classe (p. 149) ». Il critique volontiers un « antifascisme d’opérette [qui] ne suffit plus au monde d’en haut pour imposer ses représentations dans l’opinion (p. 114) ». Il se moque aussi de la doxa dominante qui met en exergue « l’existence de quartiers pauvres ou de ghettos à l’intérieur des métropoles et la crise de quelques grandes villes pour minimiser la dynamique globale d’embourgeoisement et de citadellisation des métropoles (p. 115) ». Il s’agit pour les médiats institutionnels de valoriser à la fois la « France d’en-haut » et la « France des “ zones populaires sensibles ” » dans un antagonisme factice qui présente le double avantage d’écarter des schémas de représentation convenue la « France périphérique » largement majoritaire et de polariser autour de quelques oppositions binaires formatées une population sciemment mise à cran : modèle occidental – cosmopolite de consommation de masse à crédit contre « péril » islamiste aujourd’hui, menace chinoise (ou russe ou bordure) demain.

Mondialisme régionalisé

La « citadellisation des métropoles » se manifeste de surcroît par le regain indépendantiste de certaines régions – patries charnelles d’Europe. Défenseur de l’État-nation, il perçoit les indépendantismes régionaux sous un angle original. « Plus qu’un renouveau du nationalisme, c’est d’abord la sécession des bourgeoisies qui porte en germe la balkanisation des pays développés (p. 132). » Ce phénomène ne se limite pas à la Flandre, à l’Écosse ou à la Catalogne. Les grandes métropoles telles Paris et Londres rêvent de s’émanciper de la tutelle étatique centrale. « La nouvelle bourgeoisie proposera demain la création de cités-États au nom du Bien et de l’ouverture, ce qui lui permettra de s’éloigner définitivement de la plèbe (p. 132). » Anne Hidalgo et Sadiq Khan oublient que toute cité-État n’est viable qu’à la condition de disposer d’un arrière-pays utile, sinon leur indépendance se révélera fictive…

Christophe Guilluy a bien cerné ce nouveau « nationalisme » propagé par certains régionalismes nantis et encouragé par le mondialisme. Ce néo-nationalisme ouvert, inclusif et progressiste provient de « l’alliage idéologique du libéralisme économique et du libéralisme sociétal. […] Les classes dominantes utilisent ici un sentiment nationaliste réel pour imposer un modèle néolibéral qui in fine desservira les classes populaires en Espagne mais aussi en Catalogne (p. 134) ». L’auteur oublie cependant que cette combinaison délétère n’accompagne pas que les aspirations stato-régionales; il infecte aussi bien la structure européenne que l’État-nation lui-même. Ce dernier agit de plus en plus en auxiliaire zélé et impitoyable du désordre ultra-libéral mondial. Loin d’exaucer les vœux pieux des libertariens et des autres néo-libéraux, l’État se désengage du jeu économique et social au profit du marché omnipotent pour mieux envahir le domaine privé, la vie intime, voire de la sexualité (pénalisation des clients de prostituées) de ses administrés. L’intrusion incessante dans la vie des familles (interdiction de la fessée aux enfants), des couples (pénalisation du soi-disant « viol conjugal ») et des particuliers (surveillance de leurs comptes en banque au nom de la lutte anti-terroriste) démontre que la structure étatique redéfinit ses missions et ses priorités. La crise des « Gilets jaunes » lui a montré de réelles faiblesses qu’il va combler au plus tôt. Fort de cette expérience inédite et de la résolution (provisoire ?) de la crise, il empêchera la prochaine fois toute nouvelle contestation en frappant bien plus en amont : blocage des comptes Facebook, limitation du droit de manifester au nom de la sécurité, arrestations préventives… Ces mesures répressives n’affecteront que les conséquences, nullement les causes.

Le renforcement sécuritaire des États occidentaux à l’essor foudroyant d’une « société relative (p. 160) ». L’éclatement de la société est maintenant pris en compte par « la classe politique [qui] ne s’adresse plus à un tout mais à des parts de marché (p. 160) », d’où le développement exponentiel des exigences minoritaires ethno-raciales, sexuelles, religieuses, et bientôt alimentaires (vegans, coprophilie, anthropophagie…), souvent acceptées par des gouvernements minables d’intérêts immédiats. En revanche, quand la majorité sociologique revendique plus de justice sociale et fiscale, elle n’a pour réponse que la répression policière, le dénigrement médiatique et le harcèlement judiciaire. Christophe Guilluy prévient que cette société relative vire en une « société paranoïaque (p. 168) » dans laquelle « arme de représentation et de revendication des minorités, la victimisation est en train de devenir la norme de sociétés relatives, y compris de la population majoritaire et blanche (pp. 169 – 170) ».

Demain tous sous surveillance ?

L’auteur s’aveugle toutefois sur cette mue liberticide. « Sauf à militariser la coercition, écrit-il optimiste, la classe politique ne pourra pas compter longtemps sur le monde médiatique ou académique pour canaliser le monde d’en bas (p. 172). » Cette coercition existe déjà de façon implicite; elle rend chaque jour plus tangible la « société sous surveillance globale » (4). Celle-ci s’épanouit en pleine jacquerie post-moderne jaune. Christophe Guilluy appréhende par ailleurs la principale motivation sous-jacente de la colère des « Gilets jaunes », à savoir « la combinaison d’une double insécurité : sociale (liée aux effets du modèle économique) et culturelles (liée à l’émergence de la société multiculturelle) (p. 26) ». Il en déduit une grille d’interprétation pertinente :

– la droite bourgeoise conservatrice qui vote François Fillon, et les indépendantistes catalans, flamands, basques, écossais subissent pour des raisons différents la seule insécurité culturelle;

– les électeurs de La France insoumise pâtissent de l’insécurité sociale, mais se félicitent pour la plus grande majorité de l’accueil continu des migrants,

– les fans d’Emmanuel Macron ignorent ces deux insécurités et préfèrent se complaire dans une « France d’après » selon le slogan grotesque du temps du calamiteux Sarközy,

– seuls les électeurs de Marie Le Pen, voire de Nicolas Dupont-Aignan (et pour des raisons là aussi très différentes, des nationalistes corses), cumulent les deux insécurités, ce qui en font des porteurs de revendications potentiellement explosives.

Cette dernière catégorie ne peut former à lui tout seul un nouveau « bloc hégémonique ». « Pas de mouvement de masse, pas de révolution sans alliance de classe (p. 165). » La petite bourgeoisie provinciale (et francilienne) n’a pas rallié le « peuple périphérique » et reste sur une réserve naturelle. Dans l’ensemble, hormis bien sûr de notables exceptions, ceux qui défilaient avec La Manif pour Tous n’ont pas de gilet jaune. Et ceux qui portent des gilets jaunes ne participaient pas à la contestation contre la loi Taubira. Seuls quelques « Gilets jaunes » bretons avaient eu quelques années auparavant un bonnet rouge sur la tête…

Bref, la révolution n’est pas pour ce soir, ni pour demain matin, surtout quand elle est par avance préemptée par Emmanuel Macron et ses clones politiques luxembourgeois et canadien. Dès 1974, le philosophe catholique belge Marcel De Corte s’inquiétait de l’avènement d’une dissociété (5). Avec No Society, Christophe Guilluy confirme que la « dissociété », cette termitière humaine, est bien là !

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Parmi les plus récents, mentionnons Fractures françaises, François Bourin, 2010; La France périphérique, Flammarion, 2015; Le Crépuscule de la France d’en haut, Flammarion, 2016.

2 : En parallèle aux travaux socio-géographiques de Christophes Guilluy, des journalistes sont partis à la découverte de cette « France périphérique ». Signalons Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier, 2010; Aymeric Patricot, Les Petits Blancs. Un voyage dans la France d’en bas, Éditions Plein jour, 2013; Gérald Andrieu, Le peuple de la frontière. 2 000 km de marche à la rencontre des Français qui n’attendaient pas Macron, Éditions du Cerf, 2017; Anne Nivat, Dans quelle France on vit, Fayard, 2017.

3 : cf. Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Albin Michel, 2016; idem, Pour un populisme de gauche, Albin Michel, 2018. Voir aussi Chantal Mouffe et Íñigo Errejón, Construire un peuple. Pour une radicalisation de la démocratie, préface de Gaël Brustier, Éditions du Cerf, 2017.

4 : cf. Georges Feltin-Tracol, En liberté surveillée. Réquisitoire contre un système liberticide, Éditions Les Bouquins de Synthèse nationale, 2014.

5 : Marcel De Corte, De la dissociété, Éditions Remi Perrin, 2002.

• Christophe Guilluy, No Society. La fin de la classe moyenne occidentale, Flammarion, 2018, 242 p., 18 €.

Citant Lionel Astruc, il s’exaspère par ailleurs que la Fondation Gates, soit « très liée aux multinationales les plus novices pour l’environnement, la santé et la justice sociale (p. 88) ». Il pointe enfin « toutes les envolées lyriques sur le “ monde d’après ” [qui] ont un point commun, elles ne prennent jamais en compte le mouvement réel de la société. Néolibérale pour les uns, écologique pour les autres, la société du futur ne laisse qu’une place marginale aux gens ordinaires (p. 132) ». À la suite de Guillaume Pitron avec La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique (2018) et d’autres essayistes courageux, il conteste la fameuse « transition énergétique ». « L’intermittence des énergies renouvelables, la superficie nécessaire pour installer les infrastructures avec des rendements limités, la durée de vie réduite des éoliennes et des panneaux solaires, leur impact sur l’extraction des métaux indispensables à leur fabrication (lithium, cobalt, nickel, cuivre, argent…) ainsi que les effets délétères de l’utilisation de la biomasse forestière et des biocarburants révèlent les contradictions de cette “ révolution verte ” (p. 90). »

Citant Lionel Astruc, il s’exaspère par ailleurs que la Fondation Gates, soit « très liée aux multinationales les plus novices pour l’environnement, la santé et la justice sociale (p. 88) ». Il pointe enfin « toutes les envolées lyriques sur le “ monde d’après ” [qui] ont un point commun, elles ne prennent jamais en compte le mouvement réel de la société. Néolibérale pour les uns, écologique pour les autres, la société du futur ne laisse qu’une place marginale aux gens ordinaires (p. 132) ». À la suite de Guillaume Pitron avec La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique (2018) et d’autres essayistes courageux, il conteste la fameuse « transition énergétique ». « L’intermittence des énergies renouvelables, la superficie nécessaire pour installer les infrastructures avec des rendements limités, la durée de vie réduite des éoliennes et des panneaux solaires, leur impact sur l’extraction des métaux indispensables à leur fabrication (lithium, cobalt, nickel, cuivre, argent…) ainsi que les effets délétères de l’utilisation de la biomasse forestière et des biocarburants révèlent les contradictions de cette “ révolution verte ” (p. 90). »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

En résumé, La classe dominante est étrangère au peuple autochtone et lui est ouvertement hostile. De plus, elle ne manque pas de maladroitement instrumentaliser les immigrés pour contrer le réveil autochtone (le « populisme ») et conserver ainsi sa domination culturelle et politique (Guilluy : « A ce titre, l’instrumentalisation de l’immigré et des pauvres par la classe dominante, le show- biz et une partie du monde intellectuel apparaît pour ce qu’il est : une mise en scène indécente… »). Ajoutons que l’Etat est un outil au service de la classe dominante et nous aurons un tableau qui correspond assez bien à ce que nous décrivons depuis quatre ans dans ce blog.

En résumé, La classe dominante est étrangère au peuple autochtone et lui est ouvertement hostile. De plus, elle ne manque pas de maladroitement instrumentaliser les immigrés pour contrer le réveil autochtone (le « populisme ») et conserver ainsi sa domination culturelle et politique (Guilluy : « A ce titre, l’instrumentalisation de l’immigré et des pauvres par la classe dominante, le show- biz et une partie du monde intellectuel apparaît pour ce qu’il est : une mise en scène indécente… »). Ajoutons que l’Etat est un outil au service de la classe dominante et nous aurons un tableau qui correspond assez bien à ce que nous décrivons depuis quatre ans dans ce blog.

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) :

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) : Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

L’idée que les bobos se font du monde est celle d’un monde de nomades (l’ineffable Jacques Attali a dit que sa seule patrie était son ordinateur !). Or les études démographiques et sociologiques montrent qu’il en va très différemment. ‘’ Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, la majorité des gens sont sédentaires : ils vivent dans les pays, régions ou départements où ils sont nés… en France comme dans le monde, les classes populaires vivent et préfèrent vivre, là où elles sont nées. Si les gens apprécient le « voyage », le tourisme, ils ne choisissent pas le déracinement’’. L’idée d’un monde fluide, atomistique, est celle que tentent de nous imposer les classes dominantes libérales pour lesquelles il n’est de réalité qu’individuelle. ‘’Cette représentation permet d’imposer efficacement l’idée d’une société hors sol, d’individus libérés de toutes attaches, circulant comme les marchandises au gré de l’offre et de la demande, contrairement aux classes populaires réticentes au changement et tentées par le « repli »’’. Les nomades ne sont qu’une toute petite minorité au plan mondial et les sociétés enracinées restent la norme.

L’idée que les bobos se font du monde est celle d’un monde de nomades (l’ineffable Jacques Attali a dit que sa seule patrie était son ordinateur !). Or les études démographiques et sociologiques montrent qu’il en va très différemment. ‘’ Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, la majorité des gens sont sédentaires : ils vivent dans les pays, régions ou départements où ils sont nés… en France comme dans le monde, les classes populaires vivent et préfèrent vivre, là où elles sont nées. Si les gens apprécient le « voyage », le tourisme, ils ne choisissent pas le déracinement’’. L’idée d’un monde fluide, atomistique, est celle que tentent de nous imposer les classes dominantes libérales pour lesquelles il n’est de réalité qu’individuelle. ‘’Cette représentation permet d’imposer efficacement l’idée d’une société hors sol, d’individus libérés de toutes attaches, circulant comme les marchandises au gré de l’offre et de la demande, contrairement aux classes populaires réticentes au changement et tentées par le « repli »’’. Les nomades ne sont qu’une toute petite minorité au plan mondial et les sociétés enracinées restent la norme.

Atlantico :

Atlantico :  Je parle de fanfare républicaine. La grosse caisse. L'absurdité de ce débat est de penser que nous, en France, parce que nous sommes plus malins que les autres, nous allions entrer dans le système mondialisé, mais en gardant la République. Sauf que nous ne pouvons pas avoir le système mondialisé sans en avoir les conséquences sociétales. Il faut choisir. Soit nous gardions un système autarcique, protectionniste, fermé, etc., soit on choisit la société ouverte et ses conséquences, c’est-à-dire le multiculturalisme.

Je parle de fanfare républicaine. La grosse caisse. L'absurdité de ce débat est de penser que nous, en France, parce que nous sommes plus malins que les autres, nous allions entrer dans le système mondialisé, mais en gardant la République. Sauf que nous ne pouvons pas avoir le système mondialisé sans en avoir les conséquences sociétales. Il faut choisir. Soit nous gardions un système autarcique, protectionniste, fermé, etc., soit on choisit la société ouverte et ses conséquences, c’est-à-dire le multiculturalisme. Le problème ici, c'est la différence entre le multiculturalisme à 10 000 euros et le multiculturalisme à 1 000 euros. À 1 000 euros, les choix résidentiels et scolaires sont de 0. Ce qui veut dire cohabitation totale. Si vous habitez dans un pavillon bas de gamme au fin fond de l'Oise et que la cohabitation est difficile avec les familles tchétchènes installées à côté de chez vous, vous ne pouvez pas déménager. En revanche, le bobo de l’Est parisien qui s'achète un loft s’assure grâce au marché de son voisinage et, au pire, peut toujours déménager ou déscolariser ses enfants si cela se passe mal. C'est la seule différence. Parce que pour toutes ces questions, et contrairement à ce que laisse entendre la doxa médiatique, nous sommes tous pareils. En haut, en bas, toutes les catégories sociales, quelles que soient les origines... Ce qui change, c'est le discours d'habillage. Le "je suis pour la société ouverte" ne se traduit pas dans la réalité. La norme, c’est l’érection de frontières invisibles dans les espaces multiculturels ou le séparatisme car personne ne veut être minoritaire.

Le problème ici, c'est la différence entre le multiculturalisme à 10 000 euros et le multiculturalisme à 1 000 euros. À 1 000 euros, les choix résidentiels et scolaires sont de 0. Ce qui veut dire cohabitation totale. Si vous habitez dans un pavillon bas de gamme au fin fond de l'Oise et que la cohabitation est difficile avec les familles tchétchènes installées à côté de chez vous, vous ne pouvez pas déménager. En revanche, le bobo de l’Est parisien qui s'achète un loft s’assure grâce au marché de son voisinage et, au pire, peut toujours déménager ou déscolariser ses enfants si cela se passe mal. C'est la seule différence. Parce que pour toutes ces questions, et contrairement à ce que laisse entendre la doxa médiatique, nous sommes tous pareils. En haut, en bas, toutes les catégories sociales, quelles que soient les origines... Ce qui change, c'est le discours d'habillage. Le "je suis pour la société ouverte" ne se traduit pas dans la réalité. La norme, c’est l’érection de frontières invisibles dans les espaces multiculturels ou le séparatisme car personne ne veut être minoritaire.

Le vote pour le Front national se révèle une expression identitaire qui prévaut sur la question sociale, laquelle néanmoins s’y ajoute. Cette expression est plus forte parmi la jeunesse que chez les plus anciens. Enfin, elle se heurte à celle de jeunes issus de l’immigration, qui opposent leur propre culture musulmane à celle du pays d’accueil.

Le vote pour le Front national se révèle une expression identitaire qui prévaut sur la question sociale, laquelle néanmoins s’y ajoute. Cette expression est plus forte parmi la jeunesse que chez les plus anciens. Enfin, elle se heurte à celle de jeunes issus de l’immigration, qui opposent leur propre culture musulmane à celle du pays d’accueil. Existe-t-il désormais deux France ?

Existe-t-il désormais deux France ?